Отечество - 2011

Министерство образования и науки Российской Федерации

Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся

«Отечество»

Номинация «Исчезнувшие памятники России»

Тема работы

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

ДЕГТЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ДОНСКОЙ ЕПАРХИИ

Подготовила:

Куцаева Марина Сергеевна

учащаяся 11 класса

Муниципальное общеобразовательное учреждение Алексеево-Лозовская средняя общеобразовательная школа Ростовская область Чертковский район село Алексеево-Лозовское,улица Лисичкина , д 63, 346010

Домашний адрес. Ростовская область Чертковский район село Алексеево-Лозовское,улица Лисичкина, д 4, 46010

Руководитель:

Коновалова Ольга Васильевна учитель истории и обществознания МОУ Алексеево-Лозовская СОШ Ростовская область Чертковский район село Алексеево-Лозовское,улица Лисичкина, д 63 346010

- 2011 год -

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………… 3-5

Материал и методика исследовательской деятельности ……… 5

3. Архангельская церковь Дегтевского благочиния Донской епархии…6-11

3. 1. Архангельская церковь ……………………………………………… 6-9

3. 2. Роль Архангельской церкви в жизни прихожан ………………… 9-10

3. 3. Возрождение Архангельской церкви……………………………… 10-11

4. Заключение …………………………………………………………… 12

5. Справочный материал ………………………………………………… 13

6. Приложение ………………………………………………………… 14-

1.ВВЕДЕНИЕ

Д ва чувства дивно близки нам -

ва чувства дивно близки нам -

В них обретает сердце пищу –

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам

На них основано от века

По воле бога самого

Самостоянье человека

Залог величия его

А. С. Пушкин

Память о прошлом... Нет, это не просто свойство человеческого сознания, его способность сохранять следы минувшего. Память - это связующее звено между прошлым и будущим, это - чрезвычайный и полномочный посол, направляемый историей в грядущее для того, чтобы облегчить человечеству дальнейший путь.

Память не нейтральна, не пассивна. Она учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силы и внушает веру. Из памяти народной мы черпаем силы для новых свершений, она вдохновляет на труд и на подвиг. И чем меньше остается живых свидетелей прошлого, больше становится наша всенародная забота о его сохранении в вечной памяти благородных потомков.

Особое место в памяти народной занимает русская культура, величие которой на протяжении десяти веков развития определялось глубоким духовным содержанием, восходящим к православной нравственности и истории христианства. Православие стало духовно-нравственным стержнем общества, формируя мировоззрение, характер русского народа, культурные традиции и образ жизни, этические нормы, эстетические идеалы.

Поднимая вопрос роли православной веры в жизни нашего народа, государства в последние десятилетия, мы можем ответить на него следующими словами: «История вызывает наше уважение и восхищение достойными делами и чувство сожаления и осуждения деяниями дурными и постыдными. Она дает спокойный и чистый ответ на вопрос – что составляет гордость и славу на жизненном пути – а что бесчестье».

Поэтому я считаю, что тема моей работы «Архангельская церковь Дегтевского благочиния Донской епархии» является актуальной на данный момент.

История учит постигать разные стороны жизни людей. Одна из них – разнообразные памятники – письменные и вещественные. Сохранять и изучать их – воспитывать в себе уважение и любовь к Родине, чувство гордости за свой народ, Отечество. Вот гордостью нашего села, центром жизни, культуры, стержнем формирования общечеловеческих ценностей, идеалов и была Архангельская церковь.

Поэтому цель моей исследовательской работы: изучение и описание памятника материальной духовной культуры в селе Алексеево-Лозовское – Архангельской церкви.

Мы должны согласиться с утверждением Н.В. Гоголя, что архитектура - тоже летопись мира, она говорит тогда, когда уже молчат и песни и предания и когда уже ничто не говорит о погибшем народе.

Задачи исследовательской деятельности:

Исследовать имеющиеся исторические источники по истории Архангельской церкви, местную литературу, периодические издания и другие информационные материалы.

Провести историко-архивные исследования – поиск материалов, хранящихся в различных архивах.

Провести опросы жителей села Алексеево-Лозовское по данной теме.

Подготовить исторические справки, исходя из структуры исследовательской работы, и провести анализ и оценку собранного материала с целью отбора достоверных фактов.

Определить роль Архангельской церкви в жизни односельчан.

С 90-х годов XX века православная культура в России начала интенсивно возрождаться. Изменились и официальное отношение к Церкви, и сознание граждан. Вновь зазвонили колокола, в открытых и восстановленных храмах и монастырях стали совершаться богослужения. Тысячи россиян пришли в храмы впервые, обретая духовную защиту и поддержку.

Поэтому следующая цель моей работы: изучить процесс восстановления Архангельской церкви с. Алексеево-Лозовское.

Православная Церковь идет сейчас трудным путем возрождения утраченных народом духовных ценностей и материальных памятников православной культуры, медленно, но настойчиво определяет свою роль, как центра духовной жизни народа. Данный процесс характерен и нашему приходу.

Задачи исследовательской деятельности:

Исследовать исторические источники по восстановлению Архангельской церкви.

Определить пути дальнейшего развития церкви.

При осуществлении исследовательской работы мною были использованы документы Государственного Архива Ростовской области дореволюционных фондов. Именно они содержат наиболее достоверные сведения об Архангельской церкви. Но это не только выписки из дел (Ведомость…, Опись…), но и «Клеровые записи священника Матвея Семеновича Захарова – 1889 года».

Таким образом, мною были использованы документы содержащие свидетельство о существовании сооружения. Это Ведомость и Опись имущества Архангельской церкви с подробной информацией о планировке, типологических чертах архитектурного памятника XIX века.

Иконографические источники не выявлены: нет ни плана здания, ни чертежей, ни фотографического изображения. Хотя работа по данной проблеме осуществлялась на основании использования системы архивного хранения документов.

Дело в том, что с середины XIX века появляются достоверные чертежи памятников архитектуры. Хотя профессиональное выполнение их не снимает вопроса меры достоверности и допустимых границ их использования. Но мы не обладаем таким материалом. Данная проблема открыта для следующих исследований.

Особую роль в моей работе сыграли встречи со старожилами, очевидцами еще действующей церкви нашего прихода, которые смогли поделиться воспоминаниями минувших событий и рассказами своих родителей, дедушек и бабушек.

С огромным удовольствием в создании работы принимали участие нынешние прихожане – Буслов А.В. (непосредственно работал в Гос. Архиве, встречался со многими очевидцами минувших дней), старосты в определенные периоды истории восстановления храма Буслова В. А., Соловьева Н. М, Буслова А. И., священнослужители – отец Констант, отец Максим, атаман Коновалов В. В. и многие другие жители нашего села и окрестных мест.

2. Материал и методика исследовательской деятельности

Объектом исследования является выявленный памятник архитектуры XIX века - Архангельская церковь Дегтевского благочиния Донской епархии.

Сбор материала осуществлялся Куцаевой Оксаной, ученицей 11 класса МОУ Алексеево-Лозовская сош в период с 01. 05 – 01.11. 2011 года.

Первая часть исследований — изучение имеющихся материалов по

данной проблеме, содержащих ценную информацию по истории памятника.

При исследовании данной темы вызвало большие затруднения отсутствие фактического материала. Дело в том, что в нашем селе собран очень скудный материал по истории села, а об Архангельской церкви и говорить не приходится, да и тот настолько противоречив, неполон и неточен.

Раньше в селе был музей – богатейший музей родного края на базе школы. Но потом, толи по халатности, толи по злому умыслу судьбы – его не стало. Некоторые экспонаты были выброшены, некоторые разобраны по домам, но основная часть исчезла без следа. Поэтому по крупинкам пришлось восстанавливать картины былого прошлого с. Алексеево-Лозовское.

Втора часть - поиск материалов, хранящихся в различных архивах. Использован метод историко - архивного исследования, работы с системой архивного хранения различных документов, знания характера старого делопроизводства. Осуществлено атрибутирование здания – определено время, обстоятельства его создания.

Третий этап - получение уникальной информации уже благодаря тому, что я живу в плотном окружении своих земляков, выступая при этом одновременно и в качестве составной части данного местного сообщества, и в роли исследователя этого образования. Поэтому я уже владею информацией, недоступной никакому историку, и многие явления местной жизни, даже те, что способны вызвать удивление или непонимание у стороннего наблюдателя, мне представляются совершенно естественными и вполне объяснимыми. Ведь они - часть моей жизни.

В свое время формирование краеведческого метода исследования во многом было связано с существованием в России обособленных, неповторимых по своей культуре сельских и городских мирков. Описание этих оригинальных образований требовало появление особого подхода к их изучению и специфичного инструментария. Ведь в данном случае объектом оказывалось не просто село, но единый социальный организм - местное сообщество, исторически сложившееся в рамках этого села. Центром, которого в данном случае являлась церковь. В своем исследование я применяю краеведческие методы исследования сообщества села Алексеево-Лозовское.

3. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

ДЕГТЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ ДОНСКОЙ ЕПАРХИИ

19 век- век достижений, которые породили серьезные проблемы. В их числе - проблемы изучения и сохранения среды обитания человека, его духовного мира.

Многие селяне тогда, да и сейчас, верят в общество людей соединенных Православною верою, Законом Божьим, священноначалием и таинствами. Поэтому данная тема затрагивает интересы многих моих односельчан.

3.1. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

В ЧЕСТЬ АРХИСТРАТИГА ГАВРИИЛА И

ПРЕПОДОБНОГО АЛЕКСЕЯ ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ

Архангельская церковь состояла в Донецком округе Донской епархии, обособившейся в 1829 году. Первым Владыкой Дона стал Тамбовский епископ Афанасий, получивший титул епископа Донского и Георгиевского и уделявший внимание строительству церквей и созданию новых приходов.

Архангельская церковь- церковь, вновь выстроенная в 1889 году в честь святых Гавриила и преподобного Алексея, человека Божия Донской епархии Дегтевского благочиния поселка Алексеево-Лозовского.1

Приказчик Гавриил Петрович построил в селе каменную церковь, на которую выделил 100000 рублей. И после его смерти жители села стали проводить престольный праздник Гавриила.

Церковь была каменная на фундаменте цокольного камня с такой же колокольней в одной связи, была покрыта железом. Имела 3 выхода: с западной, северной и южной стороны. Из воспоминаний Фомичева Г М: " В колокольне было 3 колокола - один большой и два поменьше, к большому колоколу была привязана веревка до самой земли. Пацанами, мы иной раз позванивали. Очень уж хотелось услышать этот удивительный звон».

Савенко Ф. В. дружил с детьми священника и частенько был у них в гостях, а особенно любил звонить в колокола. Церковный колокол, вспоминает он, весил 129 пудов 17 фунтов. Эти цифры были написаны на юбке колокола. А когда же звонили в колокола, то этот звон был слышен не только в нашем селе, но и в Кутейниково, в с. Греково-Степановка и в Сетраках.

Церковный колокол вещал об основных событиях в селе. Если рождался младенец, звонили в колокол громко, если кто умирал, то тихо, приглушенно. Колокольным звоном провожали и встречали праздники.

Общинники прихода Архангела Гавриила раскопали фундамент церкви.

Судя по размерам, это была большая и грандиозная церковь: длина главного алтаря-13,25 аршина, ширина- 11,5 аршина. Среди храма на четырех больших столпах и при сводах был выведен большой осьмигранный фонарь с восемью окнами и куполом, сверх купола пирамидальная железная крыша, наверху ее глава, украшенная вызолоченными звездами, а на ней водружен осьмиконечный с сиянием железный вызолоченный крест.2

В восточной части церкви находился алтарь.  Алтарь - жертвенник, а также важнейшая часть христианского храма. В христианском культе он заменял кровавые жертвоприношения. Но впоследствии алтарем начали называть стол в церкви, на котором совершалось

Алтарь - жертвенник, а также важнейшая часть христианского храма. В христианском культе он заменял кровавые жертвоприношения. Но впоследствии алтарем начали называть стол в церкви, на котором совершалось

« таинство превращения хлеба и вина в тело и кровь Христа»3. В церкви алтарь был украшен скульптурой и золотом.

В архангельской церкви алтарь - это место, где совершались священнослужителями богослужения. Одним из главных мест в храме был святой престол, где совершалось таинство святого причащения. На данном снимке мы видим место расположения алтаря и доказательство того, что церковь была построена из красного кирпича. «Церковь была построена из красного кирпича с узорами. Все божественное,- как говорил Петренко В. И., эти узоры обрамляли арки в верхней части. Гнездилова А. С. (1935 г. р.) утверждает, что была парадная длинная и широкая лестница. Окна в церкви были большие, и поэтому в здании было светло, но и холодно зимой. Именно поэтому из-за холода младенцев зимой крестили в караулке.

Под большим куполом в кругу было помещено изображение распятого Иисуса Христа. И, конечно же, церковь славилась своими иконами. К сожалению, общине удалось сохранить и вернуть только две иконы. Буслова Валентина и ее сын Александр рассказывают, что с 1998 года началось возрождение церкви, точнее молитвенного дома, и верующие люди начали возрождать духовные ценности прошлого нашего села. Они собирали сведения старожил, людей, которые хоть что-то помнят об Архангельской церкви. Их усилия привели к тому, что удалось найти две иконы.

Под большим куполом в кругу было помещено изображение распятого Иисуса Христа. И, конечно же, церковь славилась своими иконами. К сожалению, общине удалось сохранить и вернуть только две иконы. Буслова Валентина и ее сын Александр рассказывают, что с 1998 года началось возрождение церкви, точнее молитвенного дома, и верующие люди начали возрождать духовные ценности прошлого нашего села. Они собирали сведения старожил, людей, которые хоть что-то помнят об Архангельской церкви. Их усилия привели к тому, что удалось найти две иконы.

Иконы сохранились, но не в должном виде, ведь прошло столько времени. Одна из икон - икона Божьей Матери - «Тихвинская».

Т ихвинская икона Богородицы по сказанию была написана святым апостолом Лукой. В древних летописях находится следующее описание чудотворной иконы: В 1383 году икона Богородицы с Младенцем на левой руке явилась над водами Ладожского озера в лучезарном свете, переносимая невидимою силою по воздуху и остановилась в г. Тихвине. В продолжение своего шествия она периодически останавливалась и являлась верующим в пяти местах, и на всех тех местах, освященных иконой, были созданы храмы по усердию жителей.5В нашем селе, по мнению верующих, должно произойти такое чудо, именно эта икона положила начало возрождения Архангельской церкви.

ихвинская икона Богородицы по сказанию была написана святым апостолом Лукой. В древних летописях находится следующее описание чудотворной иконы: В 1383 году икона Богородицы с Младенцем на левой руке явилась над водами Ладожского озера в лучезарном свете, переносимая невидимою силою по воздуху и остановилась в г. Тихвине. В продолжение своего шествия она периодически останавливалась и являлась верующим в пяти местах, и на всех тех местах, освященных иконой, были созданы храмы по усердию жителей.5В нашем селе, по мнению верующих, должно произойти такое чудо, именно эта икона положила начало возрождения Архангельской церкви.

Другая икона - Благословление Иисуса Христа. На этой иконе изображен Иисус Христос, в левой руке он держит молитвенник, а правой благословляет всех людей.

Архангельская церковь была с пятью куполами. Был главный центральный купол (большой). По бокам от него находились по два купола с каждой стороны. Внутри здания, стены были побеленные, внизу стен находились панели. Савенко Ф. В. говорил, чтобы не затирались стены

Самым важным богослужением была литургия или обедня (она совершалась до полудня). Во время нее вспоминается вся земная жизнь Спасителя и совершается таинство причащения. В храм односельчане входили с молитвою, и держали себя в храме тихо и благоговейно. Во время службы не разговаривали, не поворачивались спиной к алтарю.

В храме была пристроена трапезная, длина которой 8,5 аршин, а ширина 9 аршин.

При церкви имелась маленькая караулка, покрытая железом, с двумя комнатами и двумя выходами: один внутрь ограды, другой на площадь. Савенко Ф. В. утверждает, что сторожка храма (караулка)- ныне кухня детского сада. Это здание подходит по описанию. В караулке жили сторожа и часто оставались на ночлег прихожане.

При церкви имелась маленькая караулка, покрытая железом, с двумя комнатами и двумя выходами: один внутрь ограды, другой на площадь. Савенко Ф. В. утверждает, что сторожка храма (караулка)- ныне кухня детского сада. Это здание подходит по описанию. В караулке жили сторожа и часто оставались на ночлег прихожане.

К роме караулки имелось еще 4 дома: 3- для церковнослужителей и для церковноприходской школы. Дом для священника каменный, крытый листовым железом, о четырех комнатах. К нему построена кухня из кирпича и деревянный коридор, обшитый досками. Величина дома - в длину 13 аршин, в ширину - 10, кухня длиною 4, 5 аршина и такой же ширины. При доме имеются: деревянный амбар, конюшня из саманного кирпича.6

роме караулки имелось еще 4 дома: 3- для церковнослужителей и для церковноприходской школы. Дом для священника каменный, крытый листовым железом, о четырех комнатах. К нему построена кухня из кирпича и деревянный коридор, обшитый досками. Величина дома - в длину 13 аршин, в ширину - 10, кухня длиною 4, 5 аршина и такой же ширины. При доме имеются: деревянный амбар, конюшня из саманного кирпича.6

При церкви имелся дьякон и псаломщик. Дьякон - это третий чин священнослужителей в православной церкви. В период раннего христианства дьяконы-лица, избираемые для ведения хозяйственных дел общины. Позднее, с появлением епископов, они стали посредниками между ними и паствой помощниками по управлению епархией. Среди дьяков различают: старших дьяков, дьяков-монахов и дьяконов, состоящих при епископах и архиереях. Дом для дьякона Василия Алексеевича Долгополова был деревянный из крепкого дубового дерева, о двух комнатах, длина 12 аршин, а ширина 7,5 аршин.7

Псаломщик - низкий чин служителя церкви, помогающий священнику во время служения.  Дом для псаломщика Федора Федоровича Попова, был деревянный из крепкого дубового дерева, о двух комнатах, длина его 12,5 аршин, а ширина- 6,5 аршин. Во дворе - деревянный амбар, конюшня из саманного кирпича, эти постройки не сохранились до сегодняшнего дня, а вот дом псаломщика сохранился. Это дом Родимцевых.

Дом для псаломщика Федора Федоровича Попова, был деревянный из крепкого дубового дерева, о двух комнатах, длина его 12,5 аршин, а ширина- 6,5 аршин. Во дворе - деревянный амбар, конюшня из саманного кирпича, эти постройки не сохранились до сегодняшнего дня, а вот дом псаломщика сохранился. Это дом Родимцевых.

При церкви имелось земли усадебной вместе с погостом – 18 десятин, 1230 квадр.сажен. На содержание причта определенного жалования не выделялось, церковь пользовалась доходами от прихожан.

Золотых Е.М., которой тогда, когда была церковь, было 15 лет, утверждает, что в церкви было полуподвальное помещение, по ступенькам спускались вниз, там были мощи (останки святых), но, к сожалению, она не помнит какого святого. Возле этих останков горела и днем и ночью лампада.

Из воспоминаний Петленко В.И. : «Мы еще мальчишками очень любили разные таинства, и поэтому подвал, оставшийся после церкви, нас притягивал особенно. Крышу, стены здания разобрали, а вот фундамент остался. С западного входа были ступеньки, ведущие вниз, в подвальное помещение. Вот туда мы и бегали. Конечно же, было страшно, да и верующих обвиняли в причастности к различным нехорошим поступкам. Еще когда стояла церковь, учителя строго запрещали детям ходить на службу.

А отца Григория вынуждали закрывать двери».

Отец Григорий был последним священником в нашем селе. Ему было лет 40, когда он умер и был похоронен во дворе Архангельской церкви. «Когда умер отец Григорий, - говорил Фомичев Г.С. - то во дворе возле церкви были зажжены свечи и лампадки». Везде горел святой огонь, вселяющий великий покой.

Верующими установлено точное место захоронения отца Григория. Они хотят поставить на этом месте памятник, чтобы достойно с почестями покоилось тело усопшего. Но рядом с захоронением находится сточная яма детского сада. Так вот жизнь распорядилась, а может, мы так развернули направление ее пути.

2. РОЛЬ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ В ЖИЗНИ ПРИХОЖАН

Архангельская церковь являлась не только великолепным архитектурным памятником, но и центром жизни селян и их образования.

При храме в 1890 году 20 ноября была открыта церковно-приходская школа. В школе обязательным предметом был Закон Божий, его преподавал сам священник Захаров, а остальные предметы вела его дочь Неонила.

У Матвея Семеновича было шестеро детей: Григорий, который впоследствии стал священником, Неонила, Александра, Михаил, который к приезду в село Алексеево-Лозовское обучался в 5 классе Донской духовной семинарии, Мария - пятый класс женского Епархиального училища.8

В 1904 году был прислан учитель Гавриил Иванович Некрасов. « В 1907 году был первый выпуск, - вспоминает выпускник Лапешкин Н. М. Он неоднократно приходил к нам в школу на встречу выпускников и с большим удовольствием делился своими воспоминаниями о школьной жизни. Нестор Максимович несколько лет заведовал хозяйственной частью нашей школы и поэтому любил поговорить с детворой.

В 1916 году в поселке Ал-Лозовском была открыта новая церковно-приходская школа с трехлетним сроком обучения, построенная из саманного кирпича на каменном фундаменте и покрытая железом. Это здание было рассчитано на 80 человек, с квартирой для учителя. Была здесь и библиотека, которая насчитывала 236 книг.9 Это здание было разрушено в 2000 году, в последние годы в этом здании размещался Дом детского творчества.

Церковь играла огромную роль в жизни односельчан-земледельцев.

Когда батюшка с дьяконом и псаломщиком освящали поля в Арбузовке и Малой-Лозовке, то останавливались на 2-3 дня у Семена Федоровича Свистунова. Бывало, батюшка приглашал Семена Федоровича отобедать, и тогда он брал с собой внука Стефана Андреевича - моего дедушку. Поэтому я могу и даже имею право утверждать о большой роли и значимости Архангельской церкви в жизни лозовчан.

В то время такие церкви были построены в селе Ольховчик и Маньково. Но очевидцы утверждают, что в нашем селе была самая большая и красивая церковь. И только наша церковь была разрушена. В селе Ольховчик здание еще сохранилось, и на данный момент проходят работы по ее восстановлению, реставрации. А вот в Маньково были проведены и проводятся частичные реставрационные работы. И только благодаря этому храм засиял всем своим великолепием.

К 1937 году церковь разобрали окончательно - вспоминает Г.М. Фомичев. «За купола цепляли веревки и валяли их. После этого пришел в запустение сад, а потом его и вовсе выкорчевали, затем забросили криницу, где некогда святили воду. Долгое время с трудом ее отыскивали среди зарослей. Теперь не слышны уже голоса церковного хора»- говорила Губарева А.И - певчая.

Из кирпича разрушенной церкви построили несколько зданий: школа (длинное здание), аптека, рентгенкабинет, сельхозтехнику, библиотеку, ветлечебницу. Все эти здания имеют большие размеры и на основании этого, я могу утверждать, что Архангельская церковь была очень большой.

Много памятников погибло в период новейшей истории: после 1917 года Россия потеряла много памятников архитектуры, градостроительства, изобразительного искусства. С.Н. Буновов утверждал: « Яд вошел вовнутрь и отравил не только тело, но и народную душу. Больна народная душа. Поражено самое сердце народа - его религиозная жизнь. Нужны срочные меры, реформы…»

3.3. ВОЗРОЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

Мои односельчане осознают и понимают необходимость духовного религиозного возрождения и многое делают для этого. Прихожане длительное время добивались строительства новой церкви на том месте, где она была расположена, но время так все сплело воедино, что теперь этот клубок очень трудно распутать. На этом месте сейчас расположен кинотеатр. И если даже немного сместить строительство нового здания церкви, то рядом расположен детский сад и по нормам возведение данного здания невозможно.

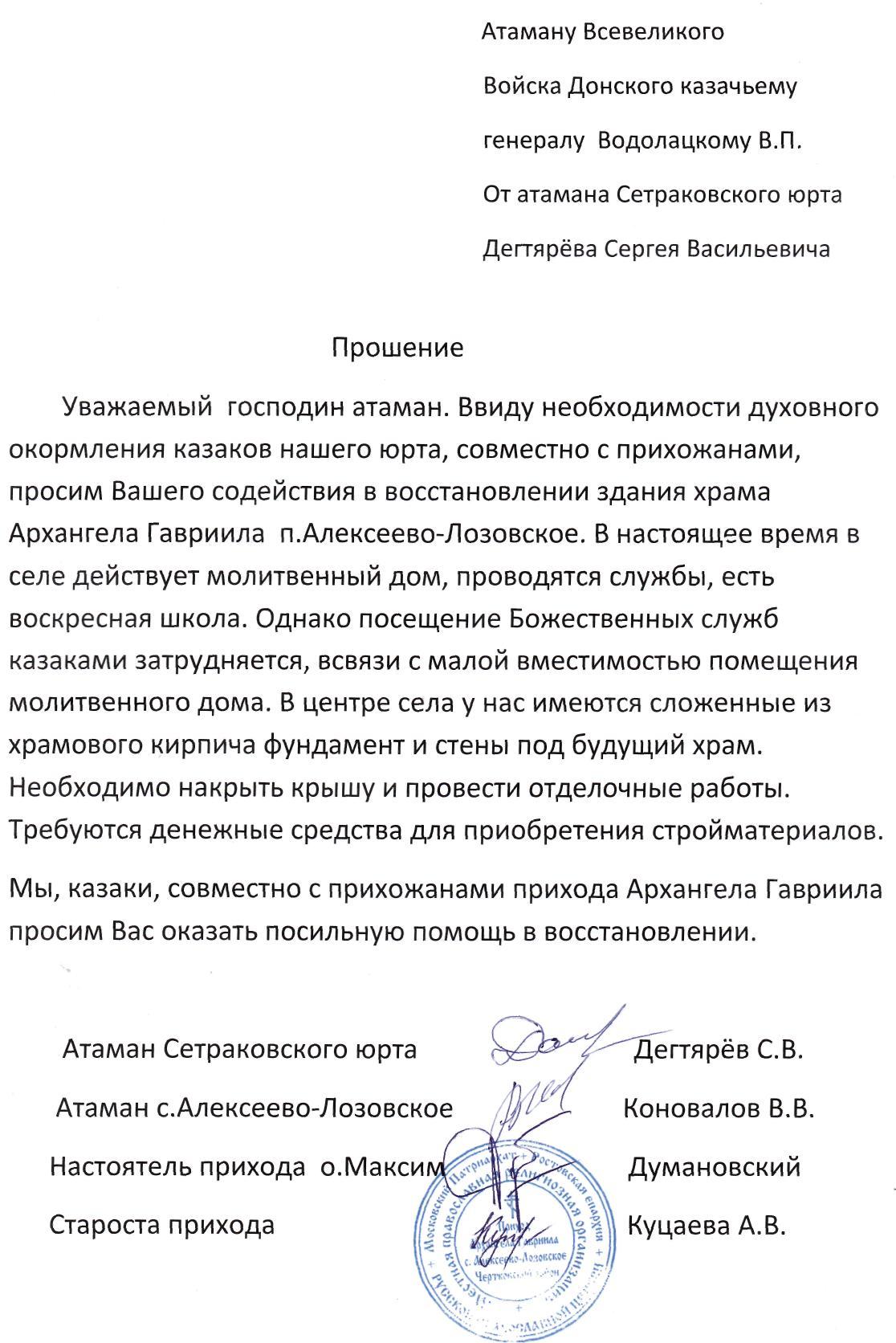

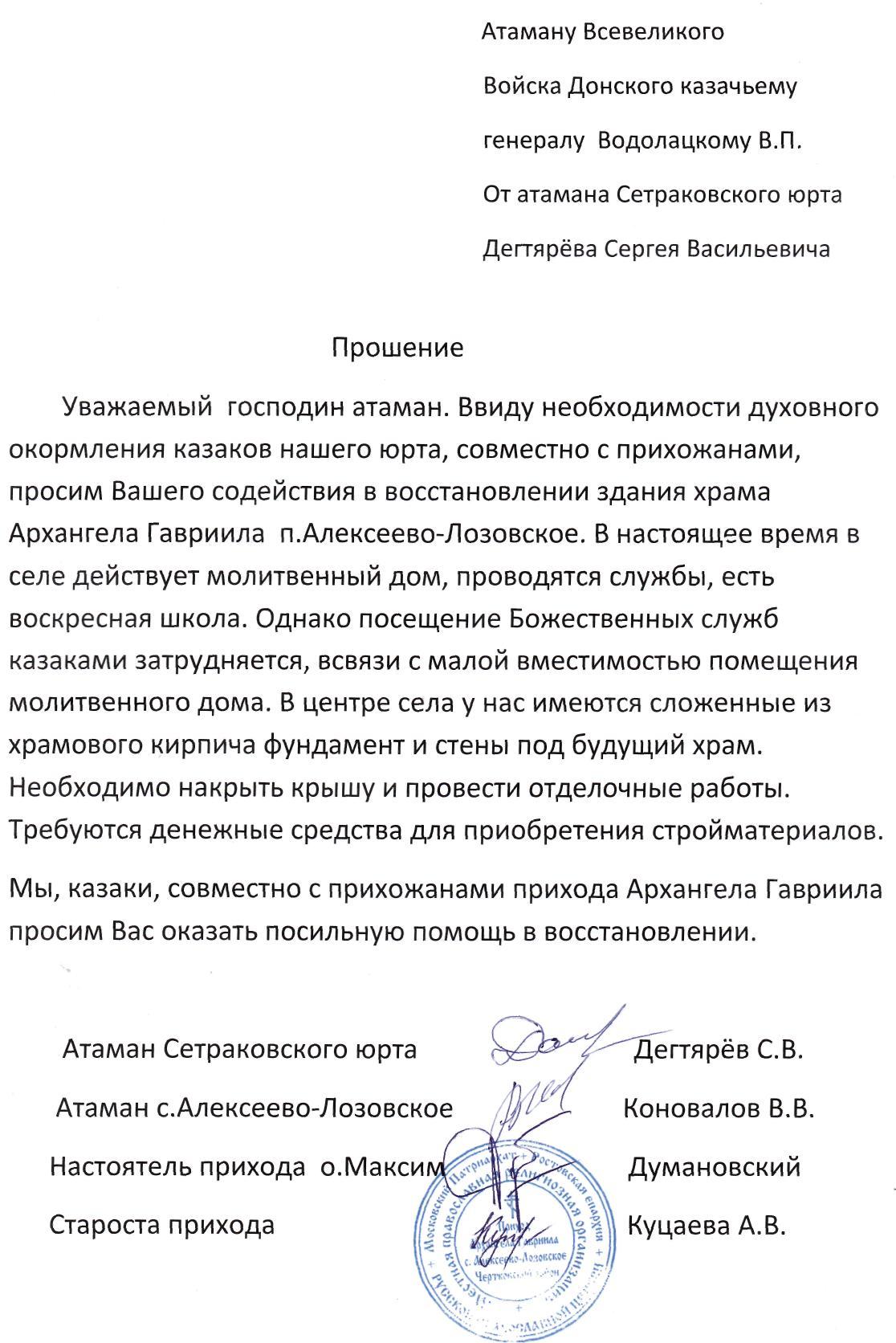

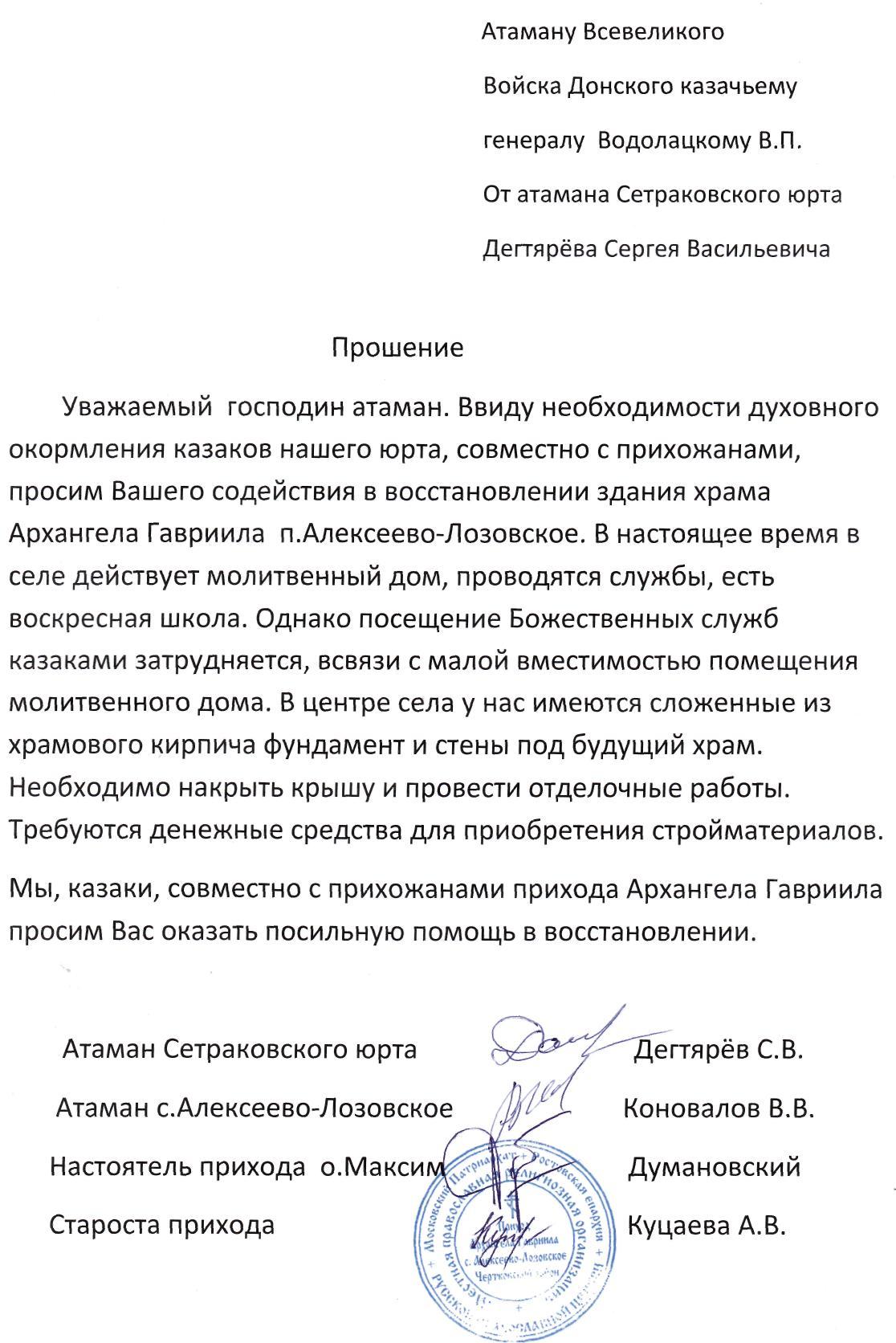

У же много лет они ставят вопрос о строительстве новой церкви. Обращаются в различные инстанции и в Донскую епархию, и в различные органы и структуры государственной и местной власти, организации, фонды по сохранению и возрождению исторических памятников культуры. Буквально недавно было отправлено прошение атаману ВВД казачьему генералу Водолацкому В. П. от атамана Сетраковского юрта Дегтярева С. В.

же много лет они ставят вопрос о строительстве новой церкви. Обращаются в различные инстанции и в Донскую епархию, и в различные органы и структуры государственной и местной власти, организации, фонды по сохранению и возрождению исторических памятников культуры. Буквально недавно было отправлено прошение атаману ВВД казачьему генералу Водолацкому В. П. от атамана Сетраковского юрта Дегтярева С. В.

С илами прихожан и казаков сделано немало. Первоначально был поставлен крест и освещен на месте Архангельской церкви. И вот тогда впервые после многих лет в селе Алексеево-Лозовское стали служить во время больших праздников (молебна, которая разрешена Церковью без служения в храме).

илами прихожан и казаков сделано немало. Первоначально был поставлен крест и освещен на месте Архангельской церкви. И вот тогда впервые после многих лет в селе Алексеево-Лозовское стали служить во время больших праздников (молебна, которая разрешена Церковью без служения в храме).

Установлены здания, бывшие собственностью Архангельской церкви на основании архивных документов и свидетельства односельчан-старожилов, восстановлено на них юридическое право.

Было реконструировано бывшее здание прихода Архангельской церкви и открыт первоначально молитвенный дом, а затем и Церковь Архангела Гавриила (храм нестандартного типа).

Б лагодатной можно назвать землю во дворе церкви и чудо-садовником прихожанку Куцаеву Раису Ивановну. С ранней весны и до поздней осени цветы, растущие во дворе церкви радуют глаз. Кого же здесь только нет и тюльпаны, и нарциссы, и лилии, и георгины, хризантемы, розы и многие, многие другие от ярко красных, белых цветов до черных, фиолетовых разной изысканной формы. Цветочный аромат разносится на несколько метров, привлекая своим благоуханьем прихожан, и вызывает восторг и умиленье божественное великолепие цветов.

лагодатной можно назвать землю во дворе церкви и чудо-садовником прихожанку Куцаеву Раису Ивановну. С ранней весны и до поздней осени цветы, растущие во дворе церкви радуют глаз. Кого же здесь только нет и тюльпаны, и нарциссы, и лилии, и георгины, хризантемы, розы и многие, многие другие от ярко красных, белых цветов до черных, фиолетовых разной изысканной формы. Цветочный аромат разносится на несколько метров, привлекая своим благоуханьем прихожан, и вызывает восторг и умиленье божественное великолепие цветов.

В течении последних 2 месяцев ведутся работы по реконструкции еще одного, выстроенного из кирпича разрушенной Архангельской церкви здания (прил).

Поставлен новый сруб у церковной криницы, расчищено место возле нее, и как в старые времена снова святят воду у криницы. Многим запомнились службы на Крещение, где этой водой омывали прихожан.

Со святой водой в нашем селе связаны многие события. Поэтому родники очень почитаемы прихожанами. Мы их считаем сакральными местами. Сакральные места – чрезвычайно почетные и исключительные по важности места. Хотя Отец Константин, настоятель и староста приходской общины, отвечая на вопрос о роли природы в православии, утверждает, что есть сила Божия, природа без Бога ничего не может сделать. Природные явления происходят по воле Бога.

В

селе есть еще один родник, который был святым источником с церковным колодцем и купелью. От святой воды происходили разные чудеса и исцеление. На источнике проводились службы и обряды крещения. Многие селяне ходили туда по воду до строительства водопровода. Позже он был осквернен и нуждается в очищении и освящении. Планируются и ведутся работы по восстановлению святого источника. Приобретен материал для постройки часовни и купальни, весной начались строительные работы. Коновалов В. В. атаман сл. Алексеево-Лозовской с признательностью и уважением рассказывает о людях, занимающихся данными работами, о тех, кто материально поддерживает строительство.

селе есть еще один родник, который был святым источником с церковным колодцем и купелью. От святой воды происходили разные чудеса и исцеление. На источнике проводились службы и обряды крещения. Многие селяне ходили туда по воду до строительства водопровода. Позже он был осквернен и нуждается в очищении и освящении. Планируются и ведутся работы по восстановлению святого источника. Приобретен материал для постройки часовни и купальни, весной начались строительные работы. Коновалов В. В. атаман сл. Алексеево-Лозовской с признательностью и уважением рассказывает о людях, занимающихся данными работами, о тех, кто материально поддерживает строительство.

Рядом с родником кто-то поставил икону Казанской божьей матери, одной из самых почитаемых на Дону и в России. И что самое главное, рядом с родником можно увидеть мусор, а вот возле иконы всегда чисто и свежие цветы. Вот оно духовное возрождение, вот оно духовное исцеление.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Соловьев писал: «История – рассказ о прошедшем, изучающий прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии». Да, история учит постигать разные стороны жизни людей. При этом доказывает, что состояние нашего общества полностью отражает, копирует процессы, происходящие в России в целом, а также в общественном и индивидуальном сознании граждан.

Данное исследование очередной раз подтвердило истинность этого утверждения. Отношение к церкви в советскую эпоху не только повлияло на духовный мир россиян с точки зрения нравственности, гуманности, но и с точки зрения сохранения величайших памятников культуры в различных видах искусства (иконопись, архитектура, фресковые росписи и т. д.).

На основании моей исследовательской деятельности я могу утверждать, что на протяжении многих десятилетий Архагельская церковь была центром просвещения и воспитания, духовным центром, вокруг которого развивалось село, торговля. Церковь выполняла функции загса, суда, архива. Человек приходил в этот земной мир и уходил из него через посредничество Православной церкви. Церковь играла большую и неоценимую роль в сохранении исторической памяти русского народа. Она являлась носителем нравственности человеческого общества, создавала общественное мнение.

Надо отметить, что тема исследования мной была раскрыта далеко неполно и требует дальнейшего более глубокого изучения, использования других методов краеведческого исследования, более тщательного изучения материальных и письменных источников.

Я думаю, что работа по выявлению исчезнувших памятников и собирания источников о них – есть духовное возрождение нашего поколения. Ведь еще не все памятники исчезли без следа. От них еще остались рисунки, чертежи, они живут в описаниях, легендах, воспоминаниях. И мы еще можем восстановить картину прошлого нашего народа и возродить утерянные духовные ценности, которые необходимы, прежде всего, для нас и будущего поколения.

В своей работе я прикоснулась к страницам истории глубокой старины своего родного края. И тем самым стала богаче, целостнее.

5. СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Гос. Архив Ростовской области Отдел дореволюционных фондов. Выписка из дела № 123339, фонда226. Опись

Гос. Архив Ростовской области Отдел дореволюционных фондов. Выписка из дела № 123339, фонда226. Опись

Л. Л.Шевченко. Православная культура. М. 2009

Л. Л.Шевченко. Православная культура. М. 2009

Гос. Архив Ростовской области Отдел дорев. Опись

Гос. Архив Ростовской области Отдел дореволюционных фондов. Выписка из дела № 123339, фонда226. Опись.

Гос. Архив Ростовской области Отдел дореволюционных фондов. Выписка из дела № 123339, фонда226. Опись.

Гос. Архив Ростовской области Отдел дореволюционных фондов. Выписка из дела № 123339, фонда226. Ведомость

Гос. Архив Ростовской области Отдел дореволюционных фондов. Выписка из дела № 123339, фонда226. Ведомость

В работе были использованы

Исторические источники: архивные документы по истории образования села Алексеево-Лозовское и его развития (Гос. Архив, районный, школьный и семейные архивы односельчан).

Материалы воспоминаний односельчан (старожилы – Савенко Федор Васильевич 1915г.р., Лысенко Семен Тихонович 1918г. р., Лысенко Дарья Трофимовна 1912г. р., Александренко Елена Илларионовна 1923г.р., Балабайцева Наталья Александровна 1919г.р., жители села – Глава Администрации Алексеево-Лозовского поселения, отец Константин, бывший настоятель и староста прихода, отец Максим – настоятель прихода, атаман Коновалов В. В, Федоренко Н. В., Шутько Т. М.. и многие, многие другие).

Документы: акты, проекты, справки, выписки Администрации Алексеево-Лозовского поселения, ранее существовавшего колхоза им. Кирова, нынешней Архангельской церкви.

Материалы исследовательских работ по истории, географии, биологии, обществознанию, технологии, экологии школьных исследовательских групп клуба «Патриот», картографический и расчетный материалы.

Фотоматериалы флоры, фауны, рельефа и других объектов села Алексеево-Лозовское членов клуба «Патриот», семейных архивов односельчан.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Здание школы, построенного из кирпича Архангельской церкви в 1936 году

Здание школы, построенного из кирпича Архангельской церкви в 1936 году

Здание кинотеатра, расположенное рядом с ранее возведенной Архангельской церковью

Здание садика, выстроенное из кирпича церкви

Бывшее здание больницы, выстроенное из кирпича церкви

Бывшее здание больницы, выстроенное из кирпича церкви

Здание интерната, центральная часть которого выстроена из кирпича церкви. Данное здание снесено в 2007 году

Здание интерната, центральная часть которого выстроена из кирпича церкви. Данное здание снесено в 2007 году

Вид на расположение криницы

Вид на расположение криницы

Крест, первоначально поставленный на месте фундамента Архангельской церкви

Ранее здесь располагался церковный сад. Это место перед храмом, где любили отдыхать прихожане

23

ва чувства дивно близки нам -

ва чувства дивно близки нам -  Алтарь - жертвенник, а также важнейшая часть христианского храма. В христианском культе он заменял кровавые жертвоприношения. Но впоследствии алтарем начали называть стол в церкви, на котором совершалось

Алтарь - жертвенник, а также важнейшая часть христианского храма. В христианском культе он заменял кровавые жертвоприношения. Но впоследствии алтарем начали называть стол в церкви, на котором совершалось Под большим куполом в кругу было помещено изображение распятого Иисуса Христа. И, конечно же, церковь славилась своими иконами. К сожалению, общине удалось сохранить и вернуть только две иконы. Буслова Валентина и ее сын Александр рассказывают, что с 1998 года началось возрождение церкви, точнее молитвенного дома, и верующие люди начали возрождать духовные ценности прошлого нашего села. Они собирали сведения старожил, людей, которые хоть что-то помнят об Архангельской церкви. Их усилия привели к тому, что удалось найти две иконы.

Под большим куполом в кругу было помещено изображение распятого Иисуса Христа. И, конечно же, церковь славилась своими иконами. К сожалению, общине удалось сохранить и вернуть только две иконы. Буслова Валентина и ее сын Александр рассказывают, что с 1998 года началось возрождение церкви, точнее молитвенного дома, и верующие люди начали возрождать духовные ценности прошлого нашего села. Они собирали сведения старожил, людей, которые хоть что-то помнят об Архангельской церкви. Их усилия привели к тому, что удалось найти две иконы. ихвинская икона Богородицы по сказанию была написана святым апостолом Лукой. В древних летописях находится следующее описание чудотворной иконы: В 1383 году икона Богородицы с Младенцем на левой руке явилась над водами Ладожского озера в лучезарном свете, переносимая невидимою силою по воздуху и остановилась в г. Тихвине. В продолжение своего шествия она периодически останавливалась и являлась верующим в пяти местах, и на всех тех местах, освященных иконой, были созданы храмы по усердию жителей.5В нашем селе, по мнению верующих, должно произойти такое чудо, именно эта икона положила начало возрождения Архангельской церкви.

ихвинская икона Богородицы по сказанию была написана святым апостолом Лукой. В древних летописях находится следующее описание чудотворной иконы: В 1383 году икона Богородицы с Младенцем на левой руке явилась над водами Ладожского озера в лучезарном свете, переносимая невидимою силою по воздуху и остановилась в г. Тихвине. В продолжение своего шествия она периодически останавливалась и являлась верующим в пяти местах, и на всех тех местах, освященных иконой, были созданы храмы по усердию жителей.5В нашем селе, по мнению верующих, должно произойти такое чудо, именно эта икона положила начало возрождения Архангельской церкви. При церкви имелась маленькая караулка, покрытая железом, с двумя комнатами и двумя выходами: один внутрь ограды, другой на площадь. Савенко Ф. В. утверждает, что сторожка храма (караулка)- ныне кухня детского сада. Это здание подходит по описанию. В караулке жили сторожа и часто оставались на ночлег прихожане.

При церкви имелась маленькая караулка, покрытая железом, с двумя комнатами и двумя выходами: один внутрь ограды, другой на площадь. Савенко Ф. В. утверждает, что сторожка храма (караулка)- ныне кухня детского сада. Это здание подходит по описанию. В караулке жили сторожа и часто оставались на ночлег прихожане.  роме караулки имелось еще 4 дома: 3- для церковнослужителей и для церковноприходской школы. Дом для священника каменный, крытый листовым железом, о четырех комнатах. К нему построена кухня из кирпича и деревянный коридор, обшитый досками. Величина дома - в длину 13 аршин, в ширину - 10, кухня длиною 4, 5 аршина и такой же ширины. При доме имеются: деревянный амбар, конюшня из саманного кирпича.6

роме караулки имелось еще 4 дома: 3- для церковнослужителей и для церковноприходской школы. Дом для священника каменный, крытый листовым железом, о четырех комнатах. К нему построена кухня из кирпича и деревянный коридор, обшитый досками. Величина дома - в длину 13 аршин, в ширину - 10, кухня длиною 4, 5 аршина и такой же ширины. При доме имеются: деревянный амбар, конюшня из саманного кирпича.6 Дом для псаломщика Федора Федоровича Попова, был деревянный из крепкого дубового дерева, о двух комнатах, длина его 12,5 аршин, а ширина- 6,5 аршин. Во дворе - деревянный амбар, конюшня из саманного кирпича, эти постройки не сохранились до сегодняшнего дня, а вот дом псаломщика сохранился. Это дом Родимцевых.

Дом для псаломщика Федора Федоровича Попова, был деревянный из крепкого дубового дерева, о двух комнатах, длина его 12,5 аршин, а ширина- 6,5 аршин. Во дворе - деревянный амбар, конюшня из саманного кирпича, эти постройки не сохранились до сегодняшнего дня, а вот дом псаломщика сохранился. Это дом Родимцевых. же много лет они ставят вопрос о строительстве новой церкви. Обращаются в различные инстанции и в Донскую епархию, и в различные органы и структуры государственной и местной власти, организации, фонды по сохранению и возрождению исторических памятников культуры. Буквально недавно было отправлено прошение атаману ВВД казачьему генералу Водолацкому В. П. от атамана Сетраковского юрта Дегтярева С. В.

же много лет они ставят вопрос о строительстве новой церкви. Обращаются в различные инстанции и в Донскую епархию, и в различные органы и структуры государственной и местной власти, организации, фонды по сохранению и возрождению исторических памятников культуры. Буквально недавно было отправлено прошение атаману ВВД казачьему генералу Водолацкому В. П. от атамана Сетраковского юрта Дегтярева С. В. илами прихожан и казаков сделано немало. Первоначально был поставлен крест и освещен на месте Архангельской церкви. И вот тогда впервые после многих лет в селе Алексеево-Лозовское стали служить во время больших праздников (молебна, которая разрешена Церковью без служения в храме).

илами прихожан и казаков сделано немало. Первоначально был поставлен крест и освещен на месте Архангельской церкви. И вот тогда впервые после многих лет в селе Алексеево-Лозовское стали служить во время больших праздников (молебна, которая разрешена Церковью без служения в храме).  лагодатной можно назвать землю во дворе церкви и чудо-садовником прихожанку Куцаеву Раису Ивановну. С ранней весны и до поздней осени цветы, растущие во дворе церкви радуют глаз. Кого же здесь только нет и тюльпаны, и нарциссы, и лилии, и георгины, хризантемы, розы и многие, многие другие от ярко красных, белых цветов до черных, фиолетовых разной изысканной формы. Цветочный аромат разносится на несколько метров, привлекая своим благоуханьем прихожан, и вызывает восторг и умиленье божественное великолепие цветов.

лагодатной можно назвать землю во дворе церкви и чудо-садовником прихожанку Куцаеву Раису Ивановну. С ранней весны и до поздней осени цветы, растущие во дворе церкви радуют глаз. Кого же здесь только нет и тюльпаны, и нарциссы, и лилии, и георгины, хризантемы, розы и многие, многие другие от ярко красных, белых цветов до черных, фиолетовых разной изысканной формы. Цветочный аромат разносится на несколько метров, привлекая своим благоуханьем прихожан, и вызывает восторг и умиленье божественное великолепие цветов.

селе есть еще один родник, который был святым источником с церковным колодцем и купелью. От святой воды происходили разные чудеса и исцеление. На источнике проводились службы и обряды крещения. Многие селяне ходили туда по воду до строительства водопровода. Позже он был осквернен и нуждается в очищении и освящении. Планируются и ведутся работы по восстановлению святого источника. Приобретен материал для постройки часовни и купальни, весной начались строительные работы. Коновалов В. В. атаман сл. Алексеево-Лозовской с признательностью и уважением рассказывает о людях, занимающихся данными работами, о тех, кто материально поддерживает строительство.

селе есть еще один родник, который был святым источником с церковным колодцем и купелью. От святой воды происходили разные чудеса и исцеление. На источнике проводились службы и обряды крещения. Многие селяне ходили туда по воду до строительства водопровода. Позже он был осквернен и нуждается в очищении и освящении. Планируются и ведутся работы по восстановлению святого источника. Приобретен материал для постройки часовни и купальни, весной начались строительные работы. Коновалов В. В. атаман сл. Алексеево-Лозовской с признательностью и уважением рассказывает о людях, занимающихся данными работами, о тех, кто материально поддерживает строительство.  ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ Здание школы, построенного из кирпича Архангельской церкви в 1936 году

Здание школы, построенного из кирпича Архангельской церкви в 1936 году

Бывшее здание больницы, выстроенное из кирпича церкви

Бывшее здание больницы, выстроенное из кирпича церкви Здание интерната, центральная часть которого выстроена из кирпича церкви. Данное здание снесено в 2007 году

Здание интерната, центральная часть которого выстроена из кирпича церкви. Данное здание снесено в 2007 году Вид на расположение криницы

Вид на расположение криницы