Министерство образования и науки Астраханской области

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»

Специальность 44.05.02. «Коррекционная педагогика в начальном образовании»

МДК 04.02. Применение интерактивных средств в проектной деятельности младших школьников.

Исследовательская работа, выполненная от имени ученика

Выполнила:

студентка 4 курса группы «В»

_______Гилажева А.Р.

Проверил преподаватель:

______Коржова А. П.

Астрахань, 2023

Тема исследования: «Семья»

Цель исследования - провести исследование одной линии родословной – в семье ученика нашей школы, его прапрадеда со стороны мамы.

Гипотеза: Предполагаем, что все об истории своей семьи он знает фрагментарно, отрывочно. Необходимо получить полное представление не только о его семье, но и о времени повлиявшем на её формирование. Учащиеся нашей школы имеют неглубокие знания о генеалогии своих семей.

Актуальность: Политика государства направленная на укрепление значения семьи, традиций семьи, на увеличение рождаемости.

Объект исследования – члены семьи.

Предмет исследования – история семьи, её родословная.

Задачи: - восстановление родословной семьи,

- сбор сведений о родственниках, систематизация этих сведений,

- знакомство с сохранившимися документами прошлого,

- поиск старых фотографий.

-освещение результатов своей работы в СМИ, приобщение сверстников.

Методы исследования: - сбор информации, мониторинг

- исследование семейного фото архива, (расспросы членов семьи- бабушки, мамы),

- работа с Интернет-ресурсами,

- анализ полученных материалов.

1.Обзор литературы.

1.1. Семья́ — организованная социальная группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и социальной необходимостью, которая обусловлена потребностью общества в физическом и духовном самовоспроизводстве. По мысли Герцена, "семья начинается с детей"[1].

Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям.[2] Согласно некоторым научным теориям, именно форма семьи могла на протяжении многих веков определять общее направление эволюции макросоциальных систем.[3] Каждый член общества, помимо социального статуса, этнической принадлежности, имущественного и материального положения, с момента рождения и до конца жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное состояние (Приложение 1).

Для ребёнка семья — это среда, в которой складываются условия его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития (приложение 2).

Для взрослого человека семья является источником удовлетворения ряда его потребностей и малым коллективом, предъявляющим к нему разнообразные и достаточно сложные требования. На стадиях жизненного цикла человека последовательно меняются его функции и статус в семье.

1.2. Этимология и употребление слова.

Русское слово «семья» имеет славянское и индоевропейское происхождение (ср. лит. Šeima), восходя к значению территориальной общности[4][5] (ср. лит. Zeme: Земля).

В древнеславянском и древнерусском языке слово сѣмия означало как семью вообще (всех членов рода, живущих совместно), так и челядь, домочадцев, холопов[6].

В современном русском языке под семьей обычно понимают группу родственников, чье родство может быть кровным (родители и дети, братья, сестры) и законным (муж и жена, отчим и пасынок). К членам семьи относят: отца, мать, сына, дочь, брата, сестру, дедушку, бабушку. К дальнему кругу могут быть отнесены дядя, тётя, племянник, двоюродные (кузен) и троюродные братья и сестры (приложение 3). Иногда для обозначения семьи или родословной используется латинское слово «фамилия», которое в русском языке в первую очередь обозначает «общее имя для членов семьи»(приложение 4).

1.3. Аспекты семьи.

Выделяют следующие аспекты семьи:

Семья как социальный институт, характеризующийся опредёленными социальными нормами, санкциями, образцами поведения, правами и обязанностями, регулирующими отношения между супругами, между родителями и детьми.

Семья экономическая: объединяет лиц, связанных экономически — общим семейным бюджетом.

Семья территориальная, объединяет лиц по признаку совместного проживания.

Биологическая: состоит из родителей и детей.

Социальный аспект в определении понятия семьи доминировал в

социалистическом обществе, согласно положению марксизма о том, что «семья даёт нам в миниатюре картину тех же противоположностей и противоречий, в которых движется общество»[7]. На разных исторических этапах развития семейных отношений преобладали территориальный и экономический аспекты. Например, во Франции «в понятие семьи входила группа лиц, запирающихся на ночь за одним замком»[8], а русская земская статистика при проведении подворных переписей определяла семью по числу едоков, исходя из того, что «по представлению крестьян, в понятие семьи входит круг лиц, постоянно питающихся за одним столом или евших из одного горшка».[9] Однако при всей важности социально-экономической функции семьи, следует отличать её от домохозяйства, которое может вести и отдельный человек, и группа лиц, не связанных отношениями родства. Точно так же проживание на одной жилплощади не может быть сегодня определяющим в понимании семьи. Во все времена основой её всё-таки остаётся чисто биологическое понятие супружеской пары, сожительствующей со своими нисходящими потомками и престарелыми представителями старшего поколения. [10]

2. Результаты исследования.

Учащиеся 10 класса на уроках географии изучают тему: «Население», этой темы мы касаемся также на уроках кубановедения, обществознания, биологии, в разных её аспектах. Политика государства Российского направленная на укрепление значения семьи, традиций семьи, на увеличение рождаемости, которую мы также изучаем в школе, натолкнули нас на проблему: «Генеалогия семьи. Хорошо ли мы, дети, знаем свои корни, знакомы ли мы с тем, как жили наши прадеды, кем они были, каков был уклад жизни их семьи?» Создав этот проект, мы постараемся ответить на эти вопросы на примере исследования одной семьи.

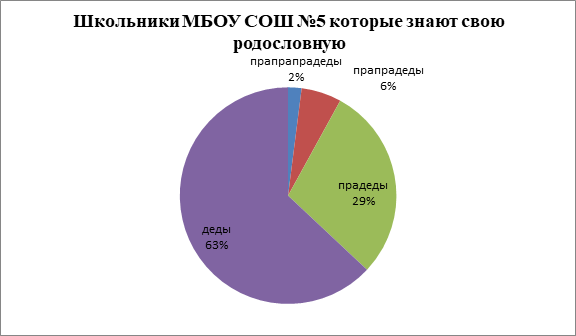

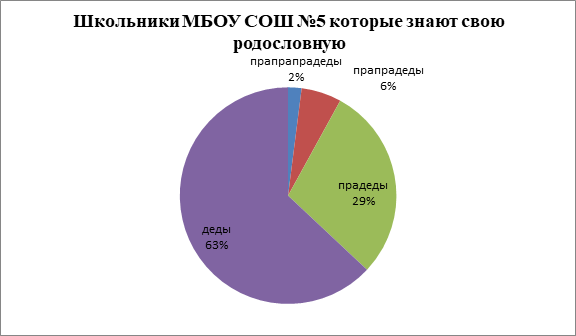

В школе было проведено социологическое исследование, которое побудило к созданию этой работы. На уроках обществознания, кубановедения и биологии рассматривается тема семьи, но дети в лучшем случае знают о своих дедах, менее 63% учащихся, около 29 % только о прадедах, 6%, о прапрадедах только 2% составить информацию.

Большинство учащихся 5-х классов чаще всего генеалогическое дерево рисуют начиная со своих бабушки и дедушки.  Рисунок Дьяченко Евгения 5 «А» класс.

Рисунок Дьяченко Евгения 5 «А» класс.

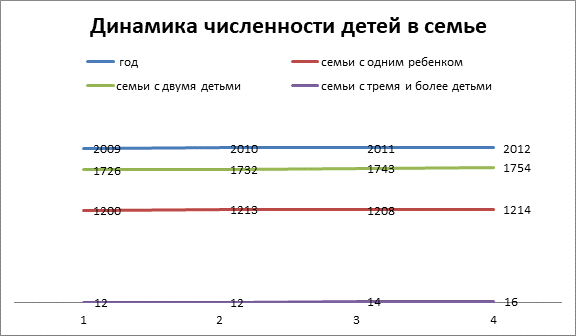

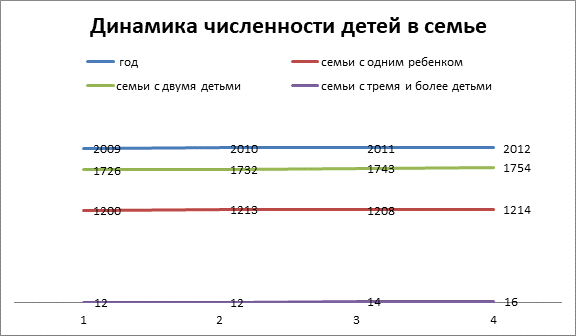

Обратившись в администрацию сельского поселения мы получили и проанализировали статистические данные и выяснили, что в нашем поселении проживает больше семей имеющих двоих детей, и очень мало, имеющих троих и более детей.

Также мы рассмотрели динамику естественного движения населения в Октябрьском Сельском Поселении.

Таблица численности и естественного прироста населения в Октябрьском сельском поселении.

| Год | Численность населения (чел.) | Число родившихся | Число умерших |

| 2008 | 10052 | 82 | 130 |

| 2009 | 10033 | 86 | 122 |

| 2010 | 10010 | 98 | 119 |

| 2011 | 10037 | 103 | 112 |

| 2012 | 10056 | 115 | 105 |

Из данной таблицы, видно, что рождаемость превысила смертность только на период 1 января 2012 года.

Можно сделать вывод, что для нашего сельского поселения характерен низкий естественный прирост и семьи имеющие двоих детей.

Рассмотрим какой была семья прадеда нашего ученика.

Из рассказа Валентины Даниловны (бабушки):

Родина прапрадеда – Кубань, станица Гривенская Калининского района Краснодарского края (приложение 5). До революции 1917 года, это была большая казачья станица.

СПРАВКА: Станица Гривенская.

Станица Новонижестеблиевская - одно из куренных поселений Черноморского казачьего войска. Поселена в 1793 году на правом берегу реки Протоки в период основания Черноморского коша и при самом основании была названа Гривенским куренем по имени первого поселенца-запорожца Гривы. В одно время с Гривой, как свидетельствуют народные предания, по соседству с ним, к северу, жил еще казак Заруба, поэтому одна часть станицы - северная - стала называться Зарубовкой, а другая - южная –Пономаривкой по имени казака Пономаря. Любопытно, что недалеко - в четверти версты от станицы Новонижестеблиевской - возник потом Гривенский черкесский аул, а в 1835 году при ерике Ангелинском была устроена Гривенская черкесская станица. Первоначально населен был этот аул выходцами из племен натухайцев, абадзехов, шапсугов, бжедухов и крымских татар.[11]

Расположена в 30 километрах от Юго-Западной границы Азовского моря, на Юго - Западе Краснодарского края, в 80 километрах от г. Краснодара.

При советской власти она стала обычной, со своим колхозом. История поселения восходит к эпохе дарования царицей Екатериной земель казакам несущим воинскую службу на Южных границах России.

СПРАВКА: Кубанские казаки являлись свободным военизированным сельскохозяйственным населением. Во главе Кубанского казачьего войска стоял наказной атаман (одновременно — начальник Кубанской области), который в военном отношении пользовался правами начальника дивизии, а в гражданском — правами губернатора. Он назначал атаманов отделов, которым подчинялись выборные атаманы станиц и хуторов. Высшим органом станичной власти был станичный сход, который избирал атамана и правление (состояло из атамана и двух избранных судей, с 1870 — атаман, судьи, помощник атамана, писарь, казначей). Станичные общества выполняли различные обязанности: войсковую, «общие по поиску» (содержание почтовых станций, ремонт дорог и мостов и др.), станичные (содержание «летучей почты», сопровождение арестантов, караульная служба и др.). В 1890 году был установлен день войскового праздника — 30 августа. [12]

Родители прапрадеда – Русый Иван Иванович 1863 года рождения (прапрапрадед) и его жена Варвара были «горожими» казаками (Приложение 6).

СПРАВКА: Основная статья: Сословия в Российской империи

В России со 2-й половины XVIII века утвердилось сословное деление на:

Дворянство, делилось на потомственное и личное;

Духовенство;

Сословие почётных граждан;

Купечество;

Разночинцев;

Мещанство;

Казачество;

10 ноября 1917 года Декрет ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» ликвидировал все сословные привилегии и ограничения и провозгласил равенство граждан. [13]

Из рассказа Валентины Даниловны (бабушки):

Они имели свои земли – царины (цариной – называлась мера земли, десятина) и участок дубового леса (В настоящее время лесов на данной территории нет, только плавневая зона). Выращивали зерновые, картофель, овощи. Имели сад, где росли: яблони, груши, жердела, алыча, вишни. Сад назывался «левадой» так как среди деревьев там росли еще клубника, малина, крыжовник. Имели домашний скот: лошадей, коров, свиней, овец и домашнюю птицу. В семье было 8 детей, 4 дочки и 4 сына. Сыновья служили в армии по 7 лет, (приложение 8,9) в младшем чине.

СПРАВКА: Прика́зный (то есть впервые попавший в приказ):

звание младшего начальствующего состава в казачьих войсках Русской Императорской Армии;

нижний чин для лиц, не проходящих военную службу, в казачьих обществах Российской Федерации — России;

Знаки различия: галун на обшлагах рукавов, нашивавшимся вплотную к выпушке, а с 1843 года — одна лычка из белого басона поперёк поля погона.

Нижний чин – приказный;

2. Размеры звезд и нашивок на погонах составляют:

в) ширина размещаемых на погонах узких нашивок - 10 мм.

4. Знаки различия:

п) приказного - погоны с одной узкой поперечной нашивкой;

— Указ Президента Российской Федерации о форме одежды и знаках

различия по чинам членов казачьих обществ, внесённых в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, 9 февраля 2010 г. № 171

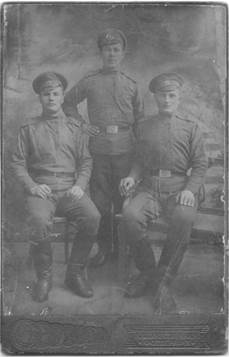

Это подтверждает одна широкая полоса на его погонах, что он имел младший чин в армии (Приложение 9).

Из рассказа Валентины Даниловны (бабушки):

Вернувшись со службы женились и жили все вместе в родительском доме со своими семьями.

Мой прапрадед Григорий Иванович Русый 1889 года рождения женился после армии на Анисье Митрофановне Германович 1895 года рождения (приложение 7). В их семье было восемнадцать детей, из них осталось в живых четверо: сыновья Даниил 1921 года рождения и Борис 1924 года рождения, дочери: Александра (1915г.р.) и Мария (1926 г.р.), остальные умерли от детских болезней оспы, кори, скарлатины.

В1920 году войско Врангеля под натиском красных отступало к Азову через станицу Гривенскую, где белые грузились на пароход. Они захватили Русого Григория Ивановича и заставили его на своей телеге с лошадьми везти их к морю. Назад он вернулся без телеги и лошадей, сам еле живой, пришел с одним кнутом. Потом дошли вести, что пароходы с белыми затонули.

В 1926 – 1927 году в станице начал создаваться колхоз. Все земли казаков, домашний скот, орудия труда, были изъяты для общественного пользования колхозников. Все братья Григория Ивановича пошли в колхоз, дожили до старости. Григорий Иванович отказался идти в колхоз, стал рыбачить. Без земли и скота семья жить стала плохо, голодали. В 1933 году Григорий Иванович Русый умер после очередного допроса большевиков. Он месяц отсидел в тюрьме, после которой дома от побоев через неделю умер в возрасте 44 лет.

Из рассказа внучки Елены Сергеевны:

Анисья Митрофановна осталась одна с четырьмя детьми. Александре не было еще 18 лет, она пошла работать в колхоз, в полеводческую бригаду. За работу в колхозе она получала паек кукурузной крупы. Даниилу было 12

лет, он помогал матери, которая пошла работать на раковый завод в станице Гривенской. Там он таскал воду ведрами из реки Протоки и наполнял ею 200 литровые дубовые бочки. Зимой в мороз без сапог. Водопровода в то время не было. Завод выпускал консервы из раковых шеек в собственном соку. Эти консервы отправлялись на экспорт в Европу. Остальные части рака, не используемые в производстве, разрешалось взять работникам, это и была оплата за их работу. Борис и Мария были детьми 9 и 7 лет соответственно.

Мой прадед Даниил Григорьевич Русый в 15 лет пошел рыбачить на Азов в рыболовецкую артель. Когда началась ВОВ он вместе с другими рыбаками пошел добровольцем на фронт. На призывном пункте в станице Ленинградской его вернули в тыл и назначили бригадиром женской рыболовецкой бригады.

Борис воевал в действующей армии, в 1943 году был убит под Приморско - Ахтарском в возрасте 19 лет. В 1942 году немецкие войска зашли на территорию станицы. Даниил Григорьевич помог нашей армии пройти через плавни и вытеснить с данной территории противника. За что был награжден медалью Жукова. В 1943 году. Во время рыболовного промысла в Азове их баржу сорвало с якоря и понесло в Керченский пролив который был заминирован. Даниил Григорьевич толкал женщин в февральское холодное море и заставлял плыть к берегу, а потом прыгнул сам. Баржа на минах взорвалась. Люди спаслись. Тяжело им было возвращаться, местные принимали их за дезертиров, отказывались помогать. За доблестный труд в тылу был награжден тремя медалями.

В 1944 году он женился на Прасковье Ивановне Торской (1926 гола рождения) и переехал с ней жить в хутор Пригибский. Торская Прасковья Ивановна была из семьи «негорожих» не имеющих земли поселенцев (приложение 10).

В 1945 году в их семье родилась дочь, Валентина (приложение 11). Других детей в семье не было. Всю свою жизнь они прожил в хуторе Пригибском, где работали в в колхозе им. Калинина. Умер Даниил Григорьевич в 2000 году в возрасте 78 лет.

Выводы:

- семья прапрадеда была большой казачьей,

-в семье прапрадеда чтили семейные традиций,

-исторические события негативно повлияли на членов семьи,

-во все времена мои прадеды были достойными гражданами своей страны.

-составление запроса в архив, для уточнения сведений из реестра кубанского казачьего войска.

Гипотеза подтвердилась все, что он знает из истории своей семьи фрагментарно и отрывочно. Необходимо продолжить исследование, чтобы получить более полное представление не только о его семье, с учетом архивных данных. Учащиеся нашей школы имеют неглубокие знания о генеалогии своих семей.

Задачи выполнены:

- восстановлена родословная семьи,

- собраны и систематизированы сведения о родственниках,

- изучены сохранившиеся документами прошлого, фотографии.

Задачи по итогам проекта:

- освещение результатов своей работы в СМИ, поиск архивных документов, - приобщение сверстников к глубокому изучению их семей,

- проведение круглых столов среди младших школьников, с целью знакомства с итогами работы, приобщения их к глубокому изучению своих «корней», традиций своей семьи.

Литература.

1. Семья Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка.

2. Семья П. Я. Черных. Историко-этимологический словарь современного русского языка.

3. Колесов В.В. Древняя Русь: Мир человека. СПб. 2000. С. 40.

4. Антонова Л. И., Цветкова Н. А. Роль семейных традиций и ритуалов в представлениях старших школьников о семье 2006

5. Афанасьева Т. М. Семья. 2-е издание, перераб. и доп. Москва: Просвещение, 1988. 284 с. ISBN 5-09-000400-5.

6. Богачёва Н. В. Дети как фактор стабильности семьи. Вестник Кубанского государственного университета № 5, 2004. С. 52—54.

7. Гребенников И. В. Основы семейной жизни: Учебн. пособие. М. : Просвещение, 1991.

8. Добрынина О. А. Проблема формирования благоприятного социально-психологического климата семьи. Новокузнецк, 1992.

9. Ким Т. К. Воспитательный потенциал семьи. 2008. С. 95—98.

10. Тюгашев Е. А., Попкова Т. В. Семьеведение. Брак, Семья. Новосибирск, 2005

11. Г.Т. Чучмай Тайна географических названий.1999. С74-75.

Приложение

Приложение 1. Современная американская семья.

Приложение 2. Анжело Бранзино. Семья.

Приложение 3. Испанская семья.

Приложение 3. Испанская семья.

Приложение 4. Семья. Россия 17 век.

Приложение 5. Станица Гривенская.

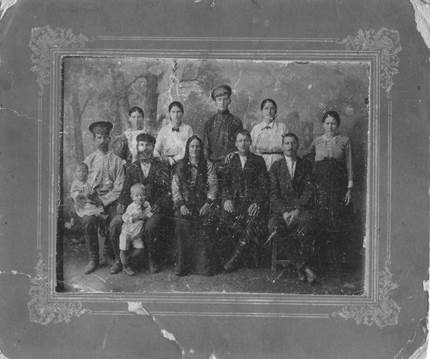

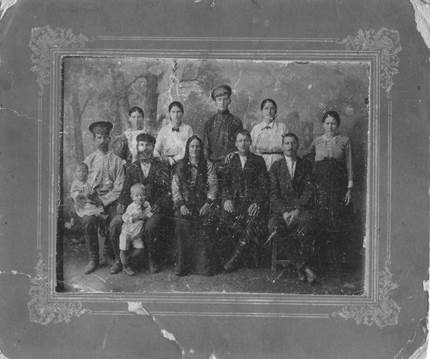

Приложение 6. Семья прапрапрадеда Русого Ивана Ивановича 1915 год.

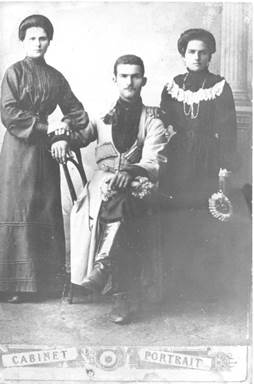

Приложение 7. Семья прапрадеда Русого Григория Ивановича 1913 год.

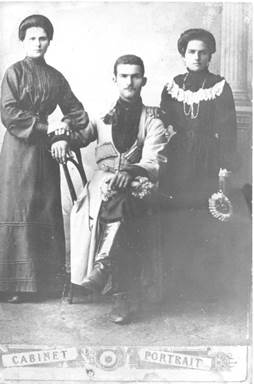

Приложение 8. На службе в армии 1914 год.

Приложение 9. Сын Ивана Ивановича Русого на службе в армии 1912 год.

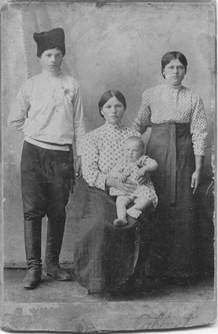

Приложение 10. Семья прапрабабушки Торской Прасковьи Ивановны 1916 год.

Приложение 11. Семья прадеда Русого Даниила Григорьевича 1947 год.

Приложение 12. Прадед Русый Даниил Григорьевич 1996 год.

Рисунок Дьяченко Евгения 5 «А» класс.

Рисунок Дьяченко Евгения 5 «А» класс.

Приложение 3. Испанская семья.

Приложение 3. Испанская семья.