| Амур – крупнейшая река Дальнего Востока России, на значительном протяжении служит границей между Россией и Китаем. Длина от слияния образующих его Шилки и Аргуни – 2 824 км, от истока Аргуни – 4 444 км, площадь бассейна 1855 тыс. кв. км. Амур впадает в Татарский пролив между Охотским и Японским морями. За устье принят створ мысов Озерпах и Пронге (в 48 км ниже г. Николаевска). Амур образуется слиянием двух рек – Шилки и Аргуни, берущих начало в горах Забайкалья и частично на территории Монголии и Китая. Главным рукавом считается Аргунь. Ее протяженность составляет 1620 км, площадь бассейна – 164 тыс. км². Ее исток находится в горах Большого Хингана на территории Китая, где она называется Хайлар. Узкая долина верхнего течения Амура проходит по северной оконечности горной системы Большой Хинган (Дасинъаньлин), тянущейся на 1200 км по территории северо-восточной части Китая и восточной Монголии. Минуя Большой Хинган, река поворачивает на юго-восток, отделяя Амурско-Зейское плато от удлиненных плосковершинных и пологосклонных возвышенностей китайского Приамурья. Здесь Амур образует огромные излучины. Среди таких излучин наиболее известен уникальный Корсаковский кривун, в районе которого река, описав гигантские петли длиной более 40 км, вновь приближается на несколько сотен метров к расположенным выше участкам своего русла. Амур принято делить на Верхний (от слияния Шилки и Аргуни до Благовещенска, 883 км), Средний (от Благовещенска до Хабаровска, 975 км) и Нижний (от Хабаровска до устья, 966 км). В верхнем течении Амур является преимущественно горной рекой, после впадения Зеи долина реки становится в основном в широкой, сужающейся при пересечении Малого Хингана. Ниже, до самого устья, долина преимущественно широкая, с обширной поймой, многочисленными протоками и островами, являясь типично равнинной рекой. Наиболее крупные левые притоки Амура: Зея, Бурея, Тунгуска, Горюн, Амгунь; правые – Сунгари и Уссури. Около 45 % водосбора расположено на территории КНР. По характеру питания река Амур принадлежит к рекам смешанного питания с преобладанием муссонных дождей. Во время долгой, сухой и холодной весны большая часть снежного покрова в бассейне Амура не тает, а испаряется с поверхности, в результате чего весенние паводки бывают очень редко. Зато продолжительные дожди в летние месяцы значительно повышают уровень воды в реке: весенняя межень превышается на 6–10, а иногда и на 15 м. Максимальный сток приходится на сентябрь–октябрь лишь в тех случаях, когда наибольшее количество летних муссонных дождей перекрывается пиком, создаваемым ливневыми осадками осенних тайфунов. В это время Амур широко разливается, затопляя равнинные прибрежные участки на десятки километров. Ежегодные наводнения причиняют значительный ущерб хозяйству региона. Средний расход воды в среднем течении – 10 300 м³/с. Объём стока – около 346 км³. Весеннее половодье выражено слабо, так как река расположена в зоне действия умеренного муссонного климата и в зимний период на территории водосборного бассейна выпадает небольшое количество снега. А вот летние муссоны приносят на территорию Дальнего Востока большое количество дождей1, особенно в июле – августе. Поэтому летний дождевой паводок длится с июля по сентябрь. Часты паводки катастрофического характера. Ледостав на Амуре начинается с начала ноября до начала мая в верхнем течении, с конца ноября до конца апреля – в нижнем. В районе Хабаровска Амур обычно замерзает во второй половине ноября, а вскрывается во второй половине апреля. Значительная часть Амурского бассейна располагается в области распространения мерзлых грунтов, оттаивающих на малую глубину лишь в жаркие летние месяцы. Этим обстоятельством объясняется большая прозрачность вод Амура и их слабая минерализация. Амур является особой зоогеографической провинцией с многочисленными рыбными богатствами. В этой реке обитают свыше 120 видов рыб. Среди них встречаются обычные для дальневосточных рек щука, налим, сиг, а также представители восточноазиатской (китайско-японской) фауны: верхогляд, китайский окунь, белый амур, толстолобик, желтощек и др. Двадцать видов рыб эндемичны, то есть не встречаются больше нигде. Наиболее известен из них амурский жерех, черный и белый амур. Обитают в Амуре и такие экзотические виды, как змееголов и касатка, представляющие далекую индийскую фауну. Здесь водятся сом Солдатова, амурская щука, калуга, а также встречающиеся во многих европейских реках карась и пескарь. Ежегодно из дальневосточных морей в воды Амура заходят на нерест ценные лососевые рыбы – кета и горбуша. Нижний Амур с притоками – это место воспроизводства богатых рыбных ресурсов. В Амуре добывается свыше 25 видов ценных промысловых рыб - кета, горбуша, толстолобик, сазан, осётр, калуга и другие. В среднем течении, на территории Амурской области, в Амур впадают две большие реки – Зея и Бурея. В устье Зеи на берегах реки расположен город Благовещенск. Река Бурея сливается с Амуром еще ниже по течению, чем Зея. После этого многоводный поток устремляется к Хингано-Буреинским горам. Река пересекает их в сквозном крутосклонном ущелье – Хинганской Трубе – с поросшими лесом склонами и утесистыми мысами. На юго-востоке Амурской области, в отрогах Малого Хингана, тянущегося по левому берегу Амура, расположен Хинганский заповедник общей площадью 59 300 га. В этом удивительном уголке живой природы растут в большом количестве кедровые сосны, монгольские дубы, плосколистные и даурские березы, пихты. Здесь обитают такие животные, как изюбрь (подвид благородного оленя), косуля, кабарга, бурый и черный медведи, соболь, колонок и маньчжурский заяц. Некоторых из них можно увидеть только в Дальневосточном регионе. Благополучно минуя Хинганскую Трубу, Амур выходит на Среднеамурскую низменность, где разливается по значительной территории, делясь на многочисленные рукава. Здесь к Амуру несут свои воды два мощных потока – Сунгари и Уссури, впадающие в главную реку справа. Мутные воды Сунгари долго не смешиваются с амурскими водами и бегут самостоятельным стремительным потоком, который легко различим в чистой воде. Берега Амура в нижнем течении пологие и низкие, а крутые встречаются только там, где над низиной возвышаются островные низкогорные кряжи. На таком высоком берегу, неподалеку от Хабаровска, расположены горы Хехцир. Здесь Амур пересекается трансконтинентальной железной дорогой, протянувшейся на многие тысячи километров. В черте Хабаровска Амур разливается на ширину 1–2 км, а пойма с запутанным лабиринтом озер, болот и протоков в Нанайском районе вблизи села Троицкого достигает в ширину нескольких десятков километров. Значительно суживается речная долина лишь в месте пересечения северных отрогов Сихотэ-Алиньской горной системы. Последний 150-километровый участок в нижнем течении Амура подвергается периодическим морским приливам, обращающим течение реки вспять. Высота приливных волн иногда достигает 2,5 м. Амур впадает в Амурский лиман Татарского пролива, который соединяет Охотское и Японское моря Тихого океана. Амурский лиман мелководен и большую часть года скован мощными льдами, что несколько снижает значение Амура как транспортной магистрали. Тем не менее, практически в самом устье реки находится город Николаевск, являющийся выходным портом реки. На правом берегу Амура, неподалеку от устья, в сторону моря тянется низкий участок с озером Кизи. Здесь располагалось древнее устье реки.

История изучения и заселения Приамурья

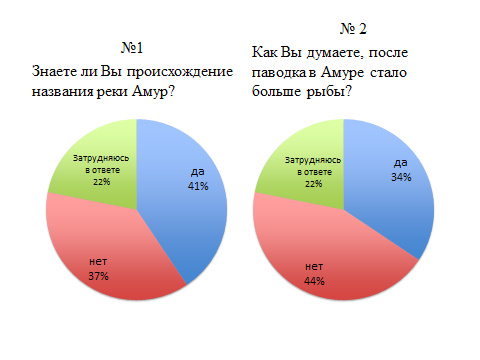

История освоения Амура была предопределена огромным интересом ближайших к этому полноводному потоку государств, в том числе и России. В древние времена берега Амура представляли собой места, достаточно отдаленные от всякой цивилизации, где обитали кочевые племена. Немалый отрезок Амура протекает по территории Маньчжурии, исторической области, ныне охватывающей восточные земли Монголии и северо-восточную область Китая. Первыми обитателями этих мест был народ сушеней, потомками которого стали маньчжуры. В верховье же Амура жили кидани, монгольский кочевой народ, сумевший набрать к X в. достаточно силы, чтобы добраться до маньчжурских территорий и основать там мощное государство, включавшее также и одно из древнейших на Дальнем Востоке царств — Бохайское. К XII в. влияние киданей ослабло, и они упустили свои владения: маньчжурские племена чжурчжэней объединили Маньчжурию, южную часть Монголии и северные области Китая, на завоеванных землях начала распространяться китайская культура. Правители сменяли друг друга, но всерьез на берегах Амура ничего не менялось. Только во времена правления династии Сун (960-1115) жизнь здесь начала налаживаться, и то лишь на время. Сначала нападение монголов в XIII в., а затем и переход значительной части населения в южные области вновь обрекли амурские берега на запустение. Русских людей Амур увидел много позже, лишь в XVII веке, когда началось освоение Амурского бассейна. Поиски новых земель и данников московского государя велись к востоку от Лены. За короткий временной промежуток землепроходцам удалось обследовать северо-восточные районы Азиатского континента, в том числе Камчатку и Чукотку, основать многочисленные острожки и выйти на Тихоокеанское побережье. Впервые в бурные воды океана были спущены русские суда. В 1643 году из Якутска к югу от Ленского бассейна отправилась экспедиция Василия Даниловича Пояркова. За три года его отряд совершил трудный маршрут протяженностью в несколько тысяч километров: по рекам Алдан, Учур и Гонам экспедиции удалось выйти на горные перевалы Амурского бассейна, где проживали кочевые племена тунгусов и земледельцы-дауры. Отряду В. Д. Пояркова удалось благополучно добраться до устья Амура и перезимовать там. Летом 1645 года небольшие казацкие суда вышли в Охотское море и, проплыв мимо Шантарских островов, достигли устья реки Улья. Затем, перейдя через Джугджурский хребет, по рекам Мая, Алдан и Лена казаки В. Д. Пояркова возвратились в начальный пункт своего путешествия – Якутский острог. Результатом этой трехлетней экспедиции стало открытие алданского пути и районов Среднего и Нижнего Амура. Кроме того, были собраны сведения о народах, проживающих в Амурском бассейне, составлены чертежи и описания Алдана, Зеи и Амура. В 1649 году состоялась вторая амурская экспедиция под руководством Ерофея Павловича Хабарова. Еще весной якутский воевода Д. Францбеков докладывал царю: «Подал челобитную за своею рукой старый опытовщик Ерошка Павлов сын Хабаров, прося отпустить его на Амур со служилыми, промышленными и охочими людьми без твоего государева жалования». Это была, пожалуй, единственная в XVII столетии крупная экспедиция в Сибирь, снаряженная на частные средства. Отряд Е. П. Хабарова выступил из Илимска поздней весной 1649 года, получив наказ «проведать новые землицы неясачных людей и привести их под высокую государеву руку». К тому же экспедиции поручалось собирать сведения об Амурском крае, населяющих его народах и составлять чертежи рек и прилегающих местностей. Поход Е. П. Хабарова продолжался около четырех лет. За это время отряд прошел длинный маршрут: по Лене и Олекме, затем через Становой хребет к Урке и Амуру. Спустившись на небольших суденышках по Амуру ниже устья Уссури, люди Е. П. Хабарова вышли к Охотскому морю. Где силой оружия, где мирным уговором принуждались к российскому подданству жители Амурского бассейна: дауры, дючеры, нанайцы, нивхи, буряты, тунгусы и др. На осваиваемых территориях строились укрепленные остроги, осваивались пушные и рыбные промыслы, распахивались земли под пашню, разыскивались полезные ископаемые. В результате к концу XVII столетия крестьянами и казаками на Амуре было распахано около 1000 десятин земли, а выращиваемый здесь хлеб вскоре стал вывозиться в северные остроги. Китай не на шутку беспокоил интерес Российской империи к Приамурью. Во второй половине XVII в. то и дело вспыхивали русско-китайские военные конфликты. Конец им положил Нерчинский договор 1689 г., по которому российская сторона отказывалась от притязаний на Амур, но при этом граница между Китаем и Российской империей так и не была определена. Интерес России к реке возродился в XIX веке. Тогда в Приамурье для переговоров был отправлен граф Николай Николаевич Муравьев, позже — Муравьев-Амурский. 16 мая 1858 г Россия и Китай заключили Айгунский договор, согласно которому граница была проведена по линии течения реки Амур (левые берега отходили во владение Российской империи, а правые — Китая). Почему Амур называют Амуром? О происхождении названия великой дальневосточной реки в литературе имеется несколько суждений, а потому и довольно большое число самых различных названий. Специалистам известно всего 22 названия этой реки, и 17 из них связаны с черным цветом. Это позволило предположить, что Амур переводится как «черная вода», «черная река». Из древних китайских летописей известно, что бохайцы называли Амур Нахэ или Нань от места впадения в него реки Сумо (Сунгари) и до ее устья. А от Сунгари и выше, по их представлениям, была река Шилькан или Манкон, названия которых и остались в народной памяти аборигенов. Согласно преданиям в древние времена Амур носил название реки Черного Дракона. На языках аборигенов Востока Амур звучит несколько разноименно, разнозвучно. Хара-Мурен — так его называли монголы. Сахалян-Ула — называли эту реку маньчжуры. Хэйлундцзян, Хэйхэ — китайцы. Жители верховьев Амура (дауры) называли Амур Шилкар, эвенки — Чиркола или Чирколо. Тунгусское название реки — Эвур, то есть Добрый мир. Нанайцы (натки) называли Амур Мангму или Даи Манго, что означает Большая река. Можно встретить еще одно нанайское название нижнего течения Амура — Нургань, но оно менее известно в исторической и исследовательской литературе. У нивхов название реки звучало как Ямур, то есть Большая вода и так далее. Еще в середине XVII столетия верхнее и среднее течение Амура до устья реки Сунгари (Шунгала) считалось Шилкой, и только Нижний Амур — Амуром. Все это нередко вносило сумятицу в головы не только русских землепроходцев и первых поселенцев, но и воеводской администрации. Безусловно, о том, что Чиркол (Чиркола), Шилкар (Шилка) и Амур — одна и та же река, в администрации Сибирского приказа в то время никто не знал и не мог себе даже представить. У коренных народов Амура – нанайцев, есть своя легенда о происхождении названия реки. Нанайское название реки Амур - Черный Дракон - китайцы перевели на свой язык как "Хэйлундцзян". Согласно легенде, черный дракон - добрый. В давние времена он победил злого, белого, дракона, который топил лодки на реке, мешал людям рыбачить и вообще обижал все живые существа. Победитель остался жить на дне реки в районе Хинганских щек, что на границе Амурской и Еврейской автономной областей. С тех пор эта река и называется рекой Черного Дракона.

"Хвост" Черного Дракона находится в степях Монголии и Даурии, "туловище" лежит в четырех российских регионах и в одной китайской провинции. Две левые "лапы" дотягиваются до самого Станового хребта, где берут начало притоки Амура - Зея и Бурея, а две правые "лапы" - притоки Сунгари и Уссури - в Китае и в Приморье. "Голова" Дракона упирается в Охотское море, и он "пьет воду" Татарского пролива. Длина "тела" Черного Дракона от "хвоста" до "головы" составляет более 4500 км.

Экономическое значение Амура в хозяйстве Дальнего Востока

Река Амур является важной водной артерией Дальнего Востока благодаря выходу в Охотское море и большой протяженности границы с Китаем. Это дает России и Дальнему Востоку, в частности, возможность быть участником единого экономического пространства стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По реке также перевозится большое количество грузов для северных районов страны – север Хабаровского края, Магаданской и Сахалинской областей, Камчатского края и Чукотского автономного округа. Амур и его притоки – Зея и Уссури – являются крупнейшими водными магистралями Дальнего Востока, на берегах которых находятся такие города-порты, как Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. В их грузообороте преобладают добываемые в прилегающих районах каменный уголь, нефтепродукты, соль, рыба и лес. Однако Амур не очень подходит для регулярных торговых перевозок. Дело в том, что поверхность реки покрывается льдом в начале ноября, а вскрывается лишь в середине апреля. Регулярное судоходство начинается только в мае, а заканчивается в конце октября. Таким образом, в среднем путь по Амуру в зимне-весенний период перекрывается на 170 дней. На Амуре еще в XIX веке были построены населенные пункты, которые в XX веке превратились в большие промышленные центры. Это Благовещенск, основанный в 1857 году в устье реки Зеи; Хабаровск, основанный в 1858 году недалеко от устья Уссури, Комсомольск-на-Амуре (основан в 1932 году), Николаевск-на-Амуре (основан в 1850 году), Харбин (основан русскими на притоке Амура Сунгари в 1903 году). Река Амур играет в жизни этих городов большое транспортное и хозяйственное значение. Река Амур и ее притоки содержат большие запасы гидроэнергоресурсов. На двух притоках Амура Зее и Бурее уже построены крупные гидроэлектростанции – Зейская (близ города Зея) в 1964 году и Бурейская (неподалеку от поселка Талакан) в 2007 году. Но дальнейшее строительство ГЭС на Амуре приостановлено, так как Амур обладает еще одним природным ресурсом – промысловые рыбные ресурсы. Здесь обитает более ста двадцати видов рыб, что выводит Амур в число рек с наиболее многообразным водным миром. При этом многие из них относятся к числу промысловых видов рыб. Среди них — горбуша, кета, карась, сазан, толстолоб, сиг и многие другие виды. В наши дни бассейн Амура — густонаселенный район, здесь проживает более 60 млн. человек. Правда, около 90% населения приходится на китайскую часть Приамурья. Левобережная российская часть Амура заселена и освоена очень слабо. Но согласно долгосрочной программе развития хозяйства Дальнего Востока, в бассейне Амура строительство новых гидравлических станций, расширение газопроводной нитки Сахалин-Комсомольск-на-Амуре-КНР и увеличение нефтепереработки в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Намечается увеличение золотодобычи на нижнем Амуре и расширение добычи олова в бассейне Амгуни (приток Амура). Таким образом, необходимо уделять большое внимание экологическим последствиям промышленного развития Приамурья.

Экологические проблемы Амура и их последствия для населения и хозяйства Дальнего Востока

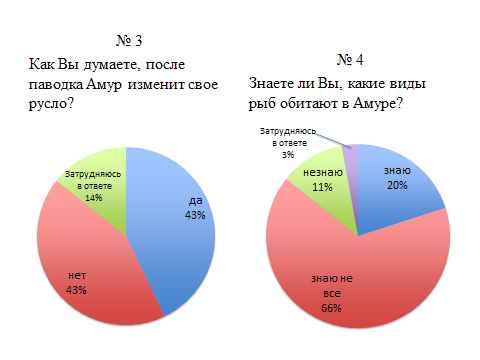

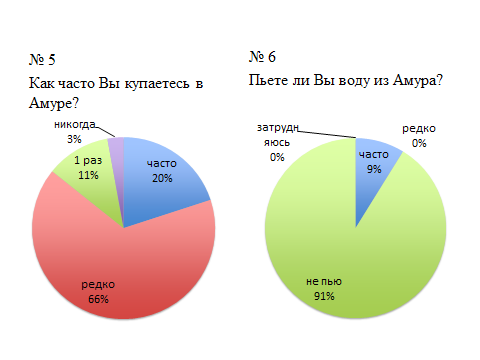

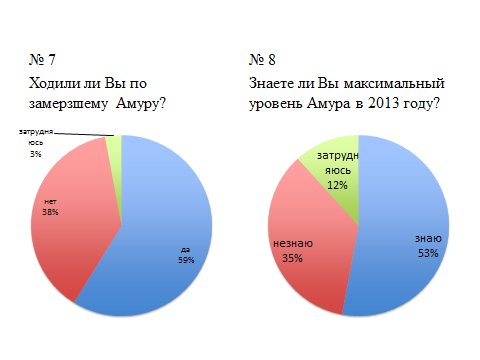

Сложная экологическая обстановка в бассейне реки Амур, возникшая в результате неконтролируемого природопользования на территориях России и Китая, привела к возникновению водохозяйственных проблем в регионе Дальнего Востока России. В ближайшее время они способны существенно ограничить и затруднить использование водных ресурсов в промышленности, сельском хозяйстве, судоходстве, оказать негативное влияние на здоровье населения. Среди главных проблем выделяют: Качество воды. Эта проблема приобрела остроту с 1996 года, когда в зимнюю межень вода в Амуре стала приобретать «химический» запах и требовала дополнительных мер по водоочистке. Качество воды в Амуре по индексу загрязненности относится к загрязненному и грязному. Основное загрязнение Амура происходит в результате антропогенного воздействия на реку загрязняющими веществами, поступающими с промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми стоками. Крупными источниками загрязнения являются города, расположенные на Амуре и Уссури, а также река Сунгари, текущая в Амур из Китая. Доля Сунгари в загрязнении Амура колеблется от 50 до 90%. Однако в последние годы власти Китая взяли состояние реки под особый контроль и выделяют большие средства на строительство очистных сооружений и контроль за качеством воды. Ухудшение качества воды в Амуре обусловливает снижение рыбохозяйственного и рекреационного потенциалов; обострение вопросов, связанных с обеспечением населения качественной питьевой водой. Для решения последней проблемы в Хабаровске построен Тунгусский водозабор на левом берегу Амура, вода из которого уже начала поступать в Хабаровск. Полностью водовод вступит в строй в 2015 году. В целом санитарно-эпидемиологическая обстановка в Приамурье оценивается как стабильно-напряженная. Наводнения и подтопление земель. Наводнения в бассейне Амура приносят значительный материальный ущерб. Влияние этого фактора на хозяйственную деятельность и условия жизни людей значительно превышает его значение для всех других территорий Российской Федерации, в чем мы смогли убедиться во время катастрофического наводнения 2013 года. Формированию наводнений на Амуре способствует ряд природных факторов: 1) частые и интенсивные осадки во второй половине лета; 2) большая расчлененность горного рельефа; 2) развитие русел многих рек в условиях направленной аккумуляции; резкий переход рек от горного к равнинному типу. Наводнения сопровождаются подтоплением земель, проявляются в повышении уровня грунтовых вод, переувлажнении поверхности. По многолетним наблюдениям за уровнем реки Амур отмечено, что большой уровень воды в Амуре отмечается в среднем раз в 10-12 лет. Самый катастрофичный разлив амурских вод, по наблюдениям гидрологов, произошел в 1872 г., когда был зафиксирован рекордный подъем уровня воды на 16 метров относительно нормы, целые прибрежные поселки навсегда исчезли с карт. И в 2013 году ученые предсказывали большую воду, но такого катастрофического подъема не мог предвидеть никто. В бассейне Амура подвержены подтоплению в период больших наводнений Благовещенск, Биробиджан, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, большинство сел, стоящих по низменным берегам реки. В зону затопления попадают также транссибирская железнодорожная магистраль, многие автомобильные дороги. Значительный ущерб наносится сельскому хозяйству в результате затопления полей, пастбищ, сенокосных угодий. Для борьбы с наводнениями используют два способа – активный и пассивный. Самый распространённый активный способ – это строительство защитных дамб. Вдоль китайского берега уже построено более 350 километров дамб, на российской территории дамбы активно начали строиться с 2013 года. Среди других проблем в бассейне Амура ученые института водных и экологических проблем ДВО РАН отмечают изменение речных русел и водного режима рек бассейна Амура, деградацию природных комплексов и сохранение биоразнообразия Амура. В современных условиях большое значение в Приамурье приобретает проблема организации комплексного наблюдения и изучения состояния водных ресурсов региона. Особое значение оно приобретает для российской стороны, поскольку все негативные последствия хозяйственной деятельности, в конечном счете, принимает на себя территория Нижнего Приамурья, в пределах которой расположен наш Хабаровский край.

Заключение

Проведя исследование современного состояния реки Амур, и изучив историю заселения и природу Приамурья, я пришла к выводу, что река Амур была, есть и остается главной водной артерией Дальнего Востока. Это источник пресной воды, рыбных и гидрологических ресурсов, уникальный прибрежный природный комплекс. На ее берегах стоят крупнейшие города Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре. Население нашего города любит и знает свою реку. И, несмотря на то, что разрушительное наводнение 2013 года причинило большой ущерб населению и хозяйству региона, покидать наш край большинство людей не намерены.

Список использованных источников

Воронов Б.А., Болдовский Н.В., Караванов К.П., Махинов А.Н. Водно-экологические проблемы бассейна реки Амур. - Владивосток: ДВО РАН, 2003.-187с. Востриков Л.А. И привести в известность край... Из истории Приамурского (Хабаровского) филиала Географического общества. – Хабаровск, 1990. – 128 с. Ефремов Ю.К. Природа моей страны. - Москва, Мысль, 1985, - 350 с. Махинов А.Н. Современное рельефообразование в условиях аллювиальной аккумуляции. - Владивосток: Дальнаука, 2006. 232 с. "Рекорды в мире природы" Авторы-составители К.А. Ляхова, Е.Г. Горбачев. - Благовещенск, 2003. - 245 с. Амур – река подвигов. –Хабаровск: Кн. изд-во, 1983. - 544 с.

Приложение

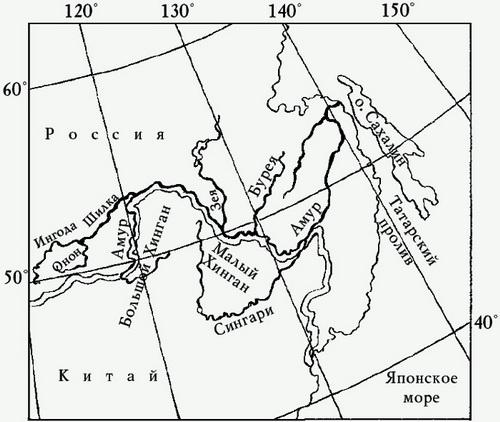

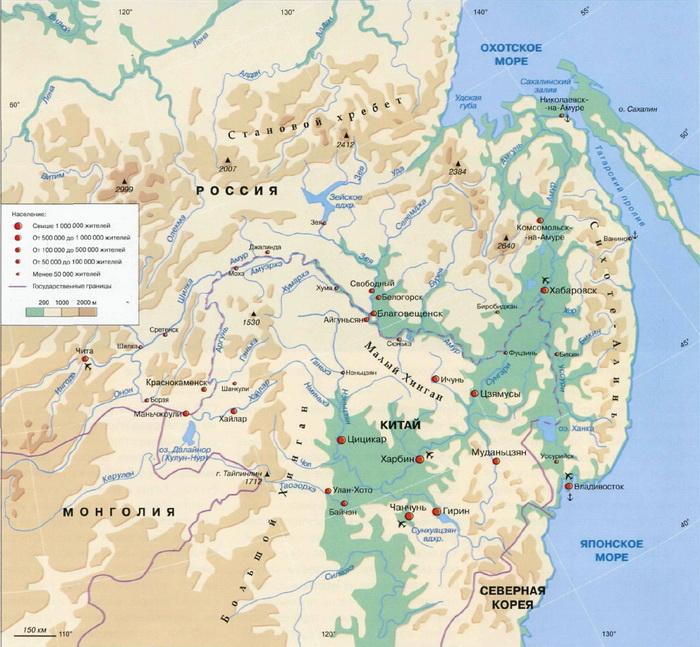

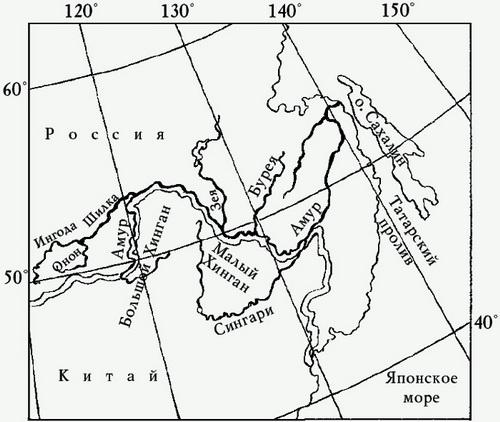

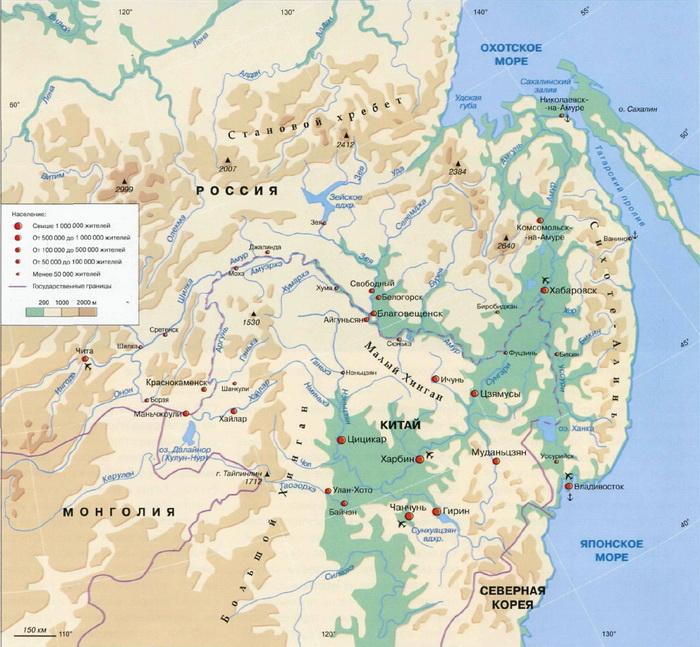

Бассейн реки Амур

Карта Амура с прилегающими территориями

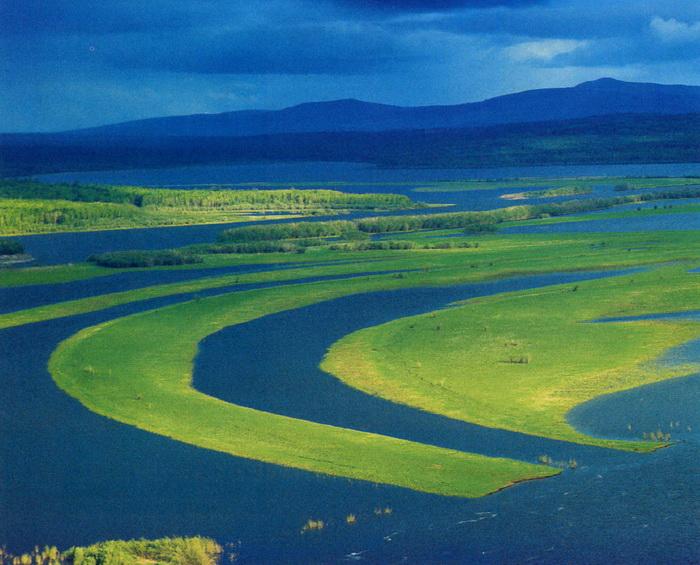

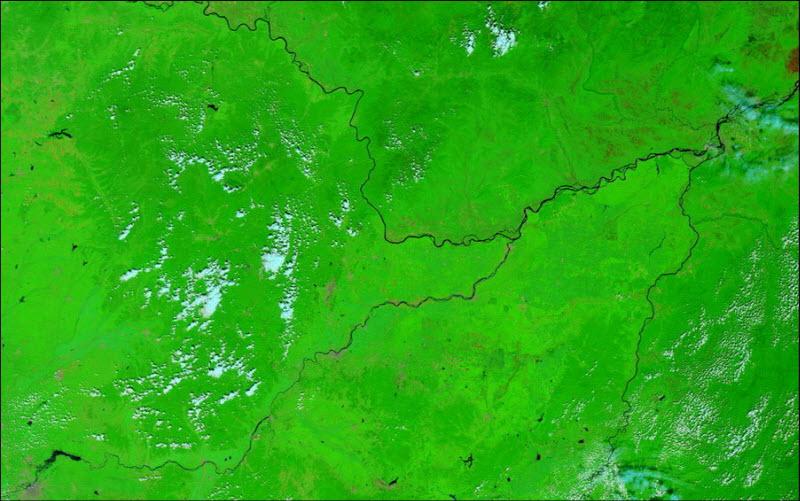

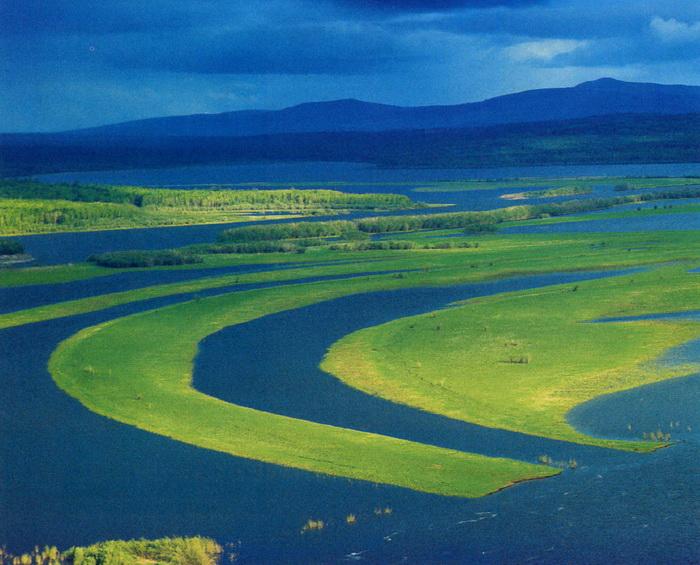

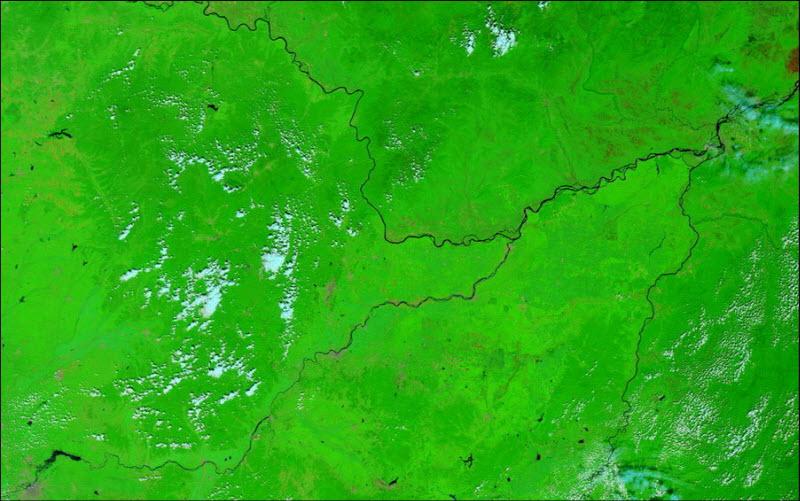

Пойма реки Амур в нижнем течении  Космический снимок долины Амура летом 2008 года

Снимок долины Амура в августе 2014 года

Затопленные участки долины Амура в августе 2014 года | Самые длинные реки мира Список рек длиной более 3 000 км. | | Название | Длина, км | Местоположение | | Нил с Кагерой | 6 671 /6 852/ | Африка | | Амазонка с Мараньон | 6 437 /6 992/ | Южная Америка | | Миссисипи с Миссури | 6 420 (3 950)* | Северная Америка | | Янцзы | 5 800 | Азия | | Обь с Иртышом | 5 410 (3 650)* | Сибирь | | Хуанхэ | 4 845 | Азия | | Миссури | 4 740 | Северная Америка | | Меконг | 4 500 | Азия | | Амур с Аргунью | 4 444 (2 824)* | Азия | | Лена | 4 400 | Азия | | Парана | 4 380 | Южная Америка | | Конго | 4 374 | Африка | | Маккензи с Писом и Финли | 4 241 | Северная Америка | | Нигер | 4 180 | Африка | | Енисей | 4 287 | Азия | | Муррей/Марри с Дарлингом | 3 750 | Австралия | | Волга | 3 531 | Европа | | Юкон | 3 185 | Северная Америка | | Инд | 3 180 | Азия | | Евфрат с Муратом | 3 065 | Евразия | | |

|