СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Исследовательский проект "История русских орфограмм"

В работе описана история возникновения орфографии как одного из разделов языкознания.

Просмотр содержимого документа

«Исследовательский проект "История русских орфограмм"»

Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

Управление образования Администрации Артинского городского округа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Артинского городского округа «Артинская средняя общеобразовательная школа №6»

История русских орфограмм

исследовательский проект

Исполнитель:

Шевалдина Екатерина Алексеевна,

обучающаяся 9 «А» класса

Руководитель: Андреевских Татьяна Викторовна,

учитель русского языка и литературы, I к.к.

Арти

2019

Оглавление

Введение 3

Основная часть

Краткие сведения из истории русской орфографии 5

Принципы русской орфографии 10

3.2. Мягкий знак после шипящих 13

3.3. Буквы З и С в приставках 14

3.4. Буквы И, Ы после приставок 16

3.5. Буквы И, Ы после Ц 17

3.6. Буквы О, Ё, Е после шипящих 18

3.7. Буквы И, У, А после шипящих 20

3.8. Правописание парных согласных 21

3.9. Разделительные Ь и Ъ 22

3.10. Чередующиеся гласные в корне 22

Заключение 26

Список терминов, используемых в работе 28

Список литературы 29 Приложения 30

Вступление

Русский язык богат на орфограммы, это знает каждый ребенок. С самого детства на уроках русского языка мы учим многочисленные правила, а все для того, чтобы знать правильное написание слов.

Это важно, потому что столкнуться с трудностями русской орфографии на жизненном пути всем нам придется не раз. Мы считаем, что умение грамотно писать - очень важная вещь для каждого, независимо от профессии или места проживания, прежде всего, это является показателем общей культуры и образованности абсолютно любого человека. Но школьники практически не задумываются на такими вопросами: «Слово «мышь» - существительное третьего склонения, поэтому оно пишется с мягким знаком. Но кто придумал это правило? Почему только существительные третьего склонения пишутся с мягким знаком, а второго - нет? А какая орфограмма была самой первой в русском языке или их было несколько?» Противоречие в том, что мы знаем орфографические правила, но не знаем историю их возникновения. Это стало проблемой нашего исследования.

Исследований, посвященных непосредственно истории орфограмм, очень мало. В школьном курсе русского языка эта тема затрагивается поверхностно. Поэтому считаю свой исследовательский проект актуальным. Кроме того, расширение границ своих знаний от простого заучивания правил до понимания процессов развития и изменения языка, причин данных изменений – это очень увлекательная работа.

Объектом исследования является орфография как раздел науки о русском языке, предметом - история возникновения орфограмм.

Цель исследования: изучить историю русской орфографии как одного из разделов языкознания.

Задачи:

ознакомиться с историей появления и развития в русском языке орфографии;

рассмотреть основные принципы русской орфографии;

выяснить, когда и кем формулировались различные орфографические правила, уточнить время их появления в языке;

определить уровень знаний сверстников об истории русских орфограмм;

создать познавательную игру для учащихся по теме исследования «Своя игра».

Приступая к исследованию мы выдвинули гипотезу: орфограммы русского языка появились не одновременно, а формулировались учеными – языковедами с течением времени в результате развития языка.

Методы исследования:

изучение и анализ литературы и других источников информации;

анкетирование;

обобщение сведений.

Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в том, что я изучила и описала историю возникновения некоторых орфограмм нашего языка. Практическая значимость в том, что результаты исследования могут быть использованы учителями начальных классов и русского языка на уроках при изучении орфограмм для расширения кругозора обучающихся об истории родного языка или на внеклассных занятиях по изучению славянской письменности.

Этапы работы над проектом

| Этапы | Задачи. Содержание работы. |

| 1. Подготовительный | определение темы |

| 2. Планирование | а) анализ проблемы; б) определение источников; в) определение формы проекта; г) знакомство с критериями оценки; |

| 3. Исследование | а) изучение, уточнение, отбор информации; б) поиск альтернатив; в) выбор оптимального варианта решения проблемы |

| 4.Выполнение | а) реализация намеченного; б) подготовка выступления |

| 5.Оценка результатов (рефлексия) | а) анализ выполнения проекта; б) причины успехов и неудач |

| 6.Защита проекта (предоставление отчёта) | а) объяснение результатов; б) публичное выступление |

Основная часть

1. Краткие сведения из истории русской орфографии

Как показала работа, в отечественном языкознании существует достаточно большое количество работ, посвященных вопросам развития и изменения орфографии как науки. Исследования по истории русской орфографии имеются у Я. К. Грота, А. А. Шахматова, Ф. Ф. Фортунатова и ряда других ученых-лингвистов. Но практически отсутствуют источники, в которых рассказывается история конкретных орфограмм: когда и кем они были сформулированы, менялось ли правило или нет, и почему. Выяснить то позволило непосредственное обращение к работам тех ученых, которые стояли у истоков формирования русского языка как целостной системы.

Русский язык - один из восточнославянских языков, национальный язык русского народа. Является одним из наиболее распространённых языков мира - шестым среди всех языков мира по общей численности говорящих и восьмым по численности владеющих им как родным.

В истории русского языка выделяется три периода:

1) VI - XIV в.в.- древнерусский период - единый источник всех трех современный восточнославянских языков.

2) XIV - XVII в.в.- старорусский (великорусский) период.

3) XVIII - XXI в.в. - новый, современный русский язык.

В древней Руси (X—XI вв.) проблема правописания еще не возникала. В это время русское письмо было фонетическим (писали так, как говорили), в языке господствовали индивидуальные написания. В XII—XVII вв. в фонетической системе русского языка произошли значительные изменения: падение редуцированных ъ и ь, развитие аканья, утрата качественного различия в произношении букв «ять» и е («ять» произносился как [эи], а е — как [э]).

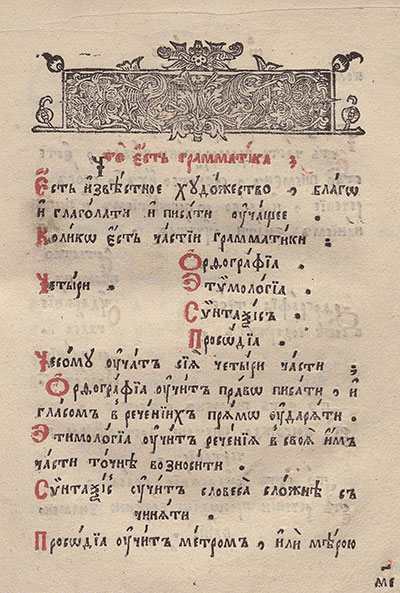

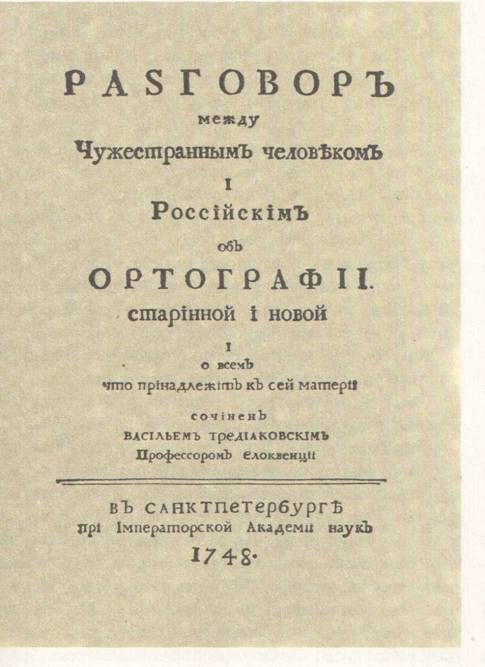

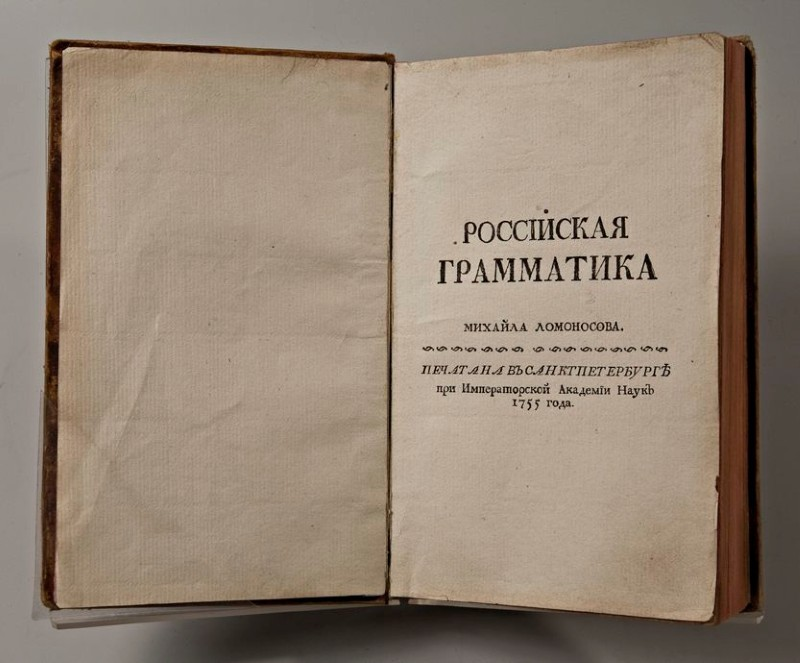

Это привело к тому, что правописание стало существенно отличаться от произношения. К XVI в. складываются новые приемы русского правописания: текст членится на слова, вводятся прописные буквы. В XVII в. появились первые работы по русской орфографии, среди которых самой популярной была «Грамматика...» М. Смотрицкого (Приложение 1). Первая реформа, осуществленная Петром I, была связана с переходом на гражданский шрифт. Первое серьезное исследование, в котором поставлен вопрос о принципе русской орфографии, принадлежало В. К. Тредиаковскому, где предлагался фонетический принцип правописания, основанный на литературном произношении (Приложение 2). Учитывая отсутствие единого национального произношения, М. В. Ломоносов выступает за разумное сочетание морфологического и фонетического принципов с учетом исторической традиции («Российская грамматика», 1755 (Приложение 3).).

В середине XVIII в. постепенно и осторожно вошел в русское письмо дефис; его появление связывают с именем В. К. Тредиаковского. В самом конце XVIII в. появилась буква ё, заменившая сочетание io. Ее ввел в русскую графику Н. М. Карамзин, напечатавший с этой буквой в 1797 г. сборник стихов «Аониды». Буква ё до сих пор имеет в русском алфавите особый статус, оставаясь по сути дела факультативной. Это неудивительно: в отличие от всех других гласных букв ё употребляется только под ударением, в безударном положении ее всегда заменяет буква е (все остальные гласные буквы сохраняются и в безударной позиции).

В первой половине XIX в. появились грамматики Н. И. Греча, А. X. Востокова, И. И. Давыдова, Ф. И. Буслаева, которые сыграли известную роль в унификации правописания (Приложение 4). Но тем не менее русское правописание оставалось пестрым.

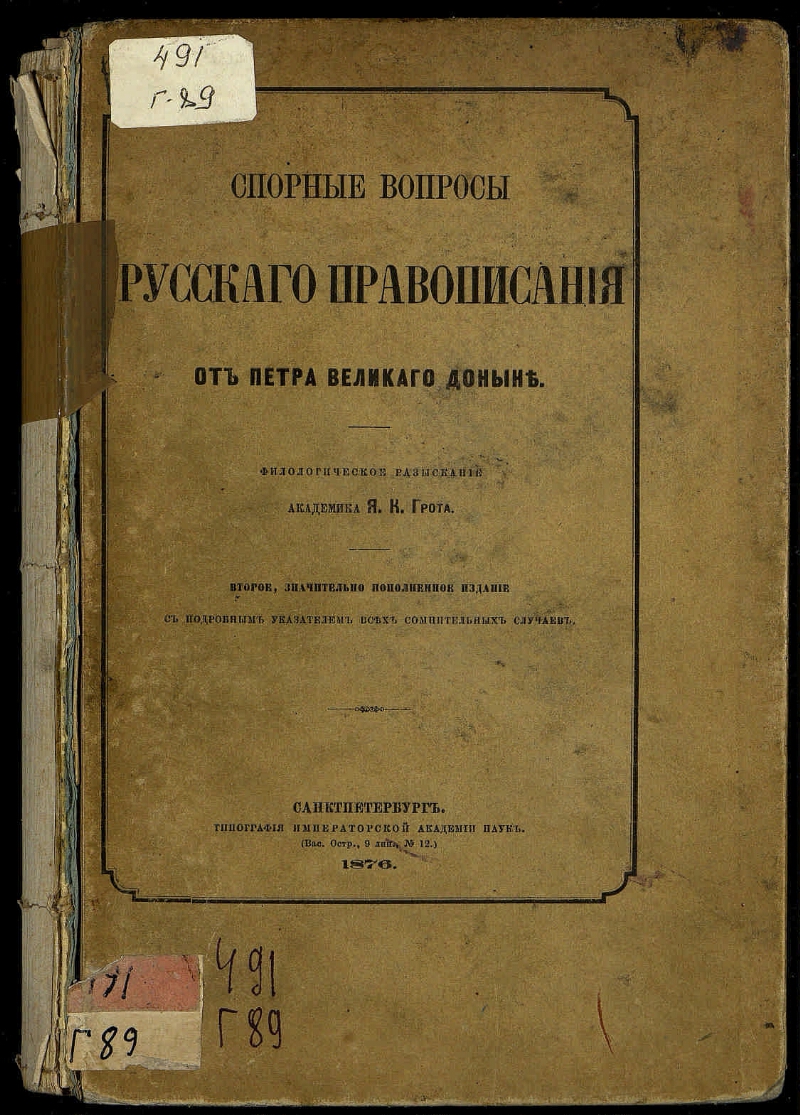

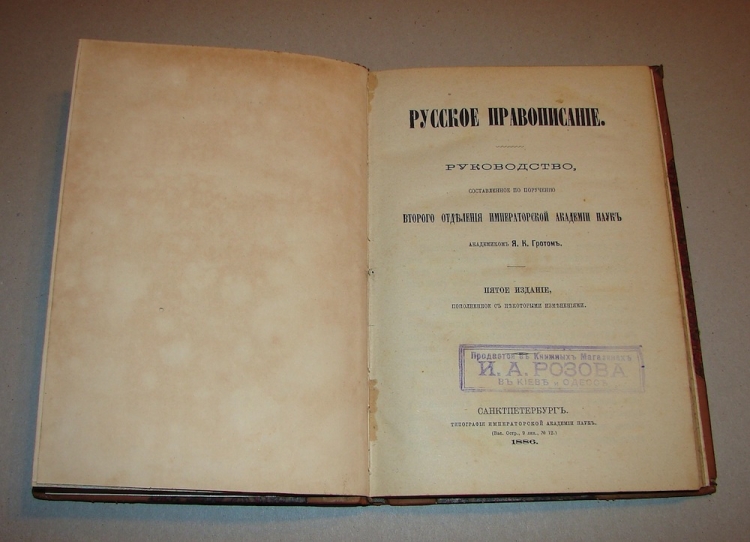

Правила русского правописания складывались спонтанно, в первую очередь под пером писателей-классиков. Знаменательным этапом стало появление трудов академика Я. К. Грота «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне» (1873) и «Русское правописание» (1885; 22-е изд., 1916) (Приложение 5). По этим правилам учились и до революции, и (с поправками на реформу 1918 г.) после нее.

В 1904 г. вопросами орфографии занялась Академия наук. Была создана Орфографическая комиссия из 55 человек. Из нее выделялась подкомиссия, которая работала над упрощением русской орфографии. В подкомиссию входили известные языковеды: А. А. Шахматов, Ф. Ф. Фортунатов, А. И. Соболевский, Ф. Е. Корш, И. А. Бодуэн де Куртенэ и др. Предложения комиссии, окончательно сформулированные в 1912 году, сводились к упрощению графики на основе фонематического принципа (устранение букв, не обозначавших никаких звуков, например ъ на конце слов, и букв, обозначавших те же звуки, что и другие буквы, — «ять», ш десятеричное», «фита», «ижица»); прочие изменения были немногочисленны (например, введение единого окончания -ие, -ые в именительном падеже множественного числа прилагательных). Подкомиссия опубликовала проект упрощения орфографии, но он не был принят. Споры сторонников и противников орфографической реформы продолжались до 1917 года.

Русское правописание было упрощено декретами Советского правительства. В декрете Совета Народных Комиссаров от 13 октября 1918 г. устанавливались следующие написания:

окончания -ого (-его) в родительном падеже прилагательных мужского и среднего рода (раньше писали -аго (яго) в безударном положении — краснаго шарфа, а -ого (его) в ударном — седого человека);

окончание -ые (-ие) в именительном падеже множественного числа прилагательных, причастий и местоимений во всех родах (раньше писали -ыя (ия) в словах женского и среднего рода — красныя розы, но -ые (ие) в словах мужского рода — красные тюльпаны);

написание приставок на з (из-, воз-, раз-, роз-, низ-, без-, чрез-, через-) по фонетическому принципу: перед глухими согласными рекомендовалось писать с (раньше писали з во всех случаях: бездомный и безпредельный).

В 30-е гг. было организовано несколько комиссий, которые занимались упорядочением орфографии и пунктуации. В результате работы комиссий в 1940 г. был опубликован проект «Правил единой орфографии и пунктуации» с приложением краткого орфографического словаря.

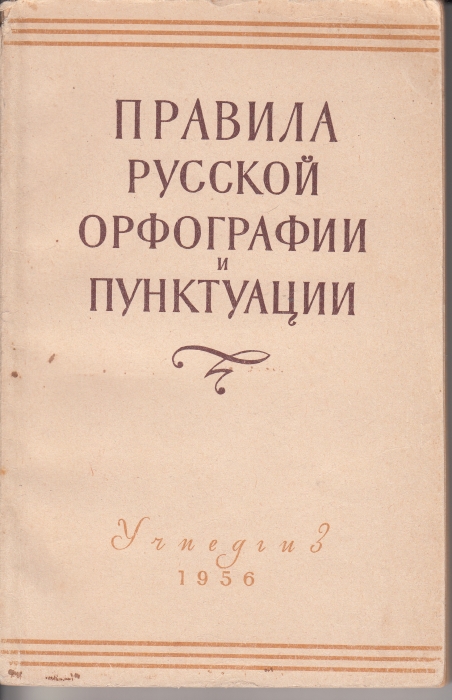

В первой половине XX в. к проблемам русской орфографии обращались В. В. Виноградов, Д. Э. Розенталь, Д. Н. Ушаков, С. И. Ожегов, С. Е. Крючков и др. В 1956 г. изданы «Правила русской орфографии и пунктуации», представляющие собой первый полный свод правил правописания (Приложение 6). Именно в них было принято написание ы после приставок на согласную и в заимствованных словах (сымпровизировать), написание и в предложном падеже односложных существительных на -ий (о кии), дефисное написание сложных прилагательных, обозначающих оттенки цветов (бледно-розовый), слитное написание не с существительными, выражающими новое понятие (неспециалист, нерусский) и некоторые другие.

В 1963 г. в газете «Известия» была опубликована статья профессора А. И. Ефимова о низком уровне грамотности в стране и необходимости упрощения орфографии. Вскоре Постановлением Президиума АН СССР от 24 мая 1963 г. была создана Комиссия по усовершенствованию русской орфографии (председатель — В. В. Виноградов, заместитель председателя — М. В. Панов). В постановлении особо подчеркивалось «настойчивое требование советской общественности внести усовершенствования и упрощения в систему правописания». Комиссии были даны весьма сжатые сроки «завершить работу и представить свои предложения в Президиум АН СССР в 1964 г.». Некоторые предложения комиссии носили достаточно радикальный характер, например, писать ноч, мыш, заец, платъеце, огурци и т. п.; вовсе отказаться от буквы ъ. Думается, что при всей чисто научной, лингвистической обоснованности многих предложений авторы того проекта упустили из виду неизбежный общественно-культурный шок, который будет вызван реакцией на ломку ряда традиционно (исторически) сложившихся правил и принципов письма и основанных на них устоявшихся орфографических навыков. Слишком велик в вопросах правописания вне лингвистический, общественно-культурный фактор. Опубликованные в «Известиях» предложения комиссии вызвали бурную реакцию протеста. Прекращение обсуждения совпало со снятием Н. С. Хрущева. В дальнейшем, в «эпоху застоя», об этих предложениях постарались забыть.

Тем не менее в начале 70-х годов при Институте русского языка АН СССР уже распоряжением Отделения литературы и языка была вновь создана Орфографическая комиссия (председатель — В. И. Борковский). Предложения этой комиссии, гораздо менее радикальные, были сформулированы в 1973 г. и переданы в Президиум АН СССР. Не получив никакого отклика, они были «похоронены» в недрах Президиума. В последующие 15 лет работа в области правил правописания (и, кстати, орфографических словарей тоже — академический «Орфографический словарь русского языка» переиздавался за эти годы только стереотипными изданиями) была практически законсервирована.

Эта работа была возобновлена уже в годы перестройки. В 1988 г. в Институте русского языка АН СССР была создана орфографическая лаборатория (впоследствии — сектор орфографии и орфоэпии), а распоряжением ОЛЯ — Орфографическая комиссия в новом составе (председатель — Д. Н. Шмелев, затем Ю. Н. Караулов, в настоящее время — В. В. Лопатин) (Приложение 7). В секторе орфографии и орфоэпии Института русского языка РАН был подготовлен и в 2000 г. издан новый «Русский орфографический словарь» — нормативное общеобязательное справочное пособие для самого широкого круга пользователей (Приложение 8). В Словаре приведен список слов, написание которых изменено по сравнению с выходившим прежде нормативным академическим «Орфографическим словарем русского языка».

В 2006 году был опубликован полный академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации» (Приложение 8), подготовленный и одобренный Орфографической комиссией РАН, который дополняет и уточняет официально действующие правила 1956 года с учётом современной практики письма и появления в языке новых слов.

Таким образом, можно сказать, что русский язык – это развивающийся язык. С момента возникновения в нем происходят различные изменения. Ученые-лингвисты занимаются проблемами орфографии начиная с XVI века и по наши дни, и процесс это не останавливается. Есть орфографические правила, которые были сформулированы в самом начале развития орфографии как науки (например, написание заглавной буквы), какие-то появились позже, какие-то правила однажды появившись, больше не менялись, а какие-то претерпевали многочисленные изменения.

Принципы русской орфографии

Принципы орфографии - это закономерности, лежащие в основе орфографической системы. Каждый принцип орфографии объединяет группу правил, являющихся приложением этого принципа к конкретным языковым явлениям.

Одним из первых ученых-лингвистов, сформулировавших принципы русской орфографии был Лев Владимирович Щерба - русский советский языковед, академик, внёсший большой вклад в развитие психолингвистики, лексикографии и фонологии. В своем докладе «Основные принципы орфографии и их социальное значение», представленном на Первом Всесоюзном тюркологическом съезде в 1926 году, сказал: «Принципов четыре: 1) фонетический, 2) этимологический, или словопроизводственный, иначе морфологический, 3) исторический и 4) идеографический.

В современном русском языке существует четыре принципа орфографии: морфологический, фонетический, исторический и дифференцирующий.

Морфологический принцип заключается в требовании одинакового написания одних и тех же морфем: приставок, корней, суффиксов окончаний. На морфологическом принципе основаны следующие написания:

Написание безударных гласных, проверяемых ударением

Написание звонких и глухих согласных на конце

Написание проверяемых непроизносимых согласных

Написание приставок на согласный, исключая приставки на з

Употребление буквы ё после шипящих в ударной позиции в корнях слов, а также в суффиксах глаголов и отглагольных слов

Написание твердых и мягких согласных в сочетаниях с мягкими согласными

Фонетический принцип заключается в том, что написание букв, прежде всего, должно соответствовать своему произношению. На фонетическом принципе основаны следующие написания:

Написание приставок, заканчивающихся на «з» и «с»;

Правописание приставок рос- рас, роз – раз;

Правописание и (ы) после приставок, оканчивающихся на согласный;

Написание буквы «о» в суффиксах –онок –онка после шипящих;

Написание буквы «ы» после «ц» в окончаниях имени существительных и прилагательных;

Отсутствие буквы «ь» в прилагательных с суффиксом –ск-, образованных от существительных, оканчивающихся на «ь»;

Написание отдельных слов.

Традиционный принцип - написание слов, закрепленное традицией, в котором выбор буквы нельзя объяснить современными орфографическими правилами, такие написания нужно запоминать:

Написание слов (чаще заимствованных) с непроверяемыми безударными гласными а, о, е, и, я;

Написание корней с чередующимися гласными а/о, е/и;

Написание букв и, е после букв ж, ш и ц;

Написание двойных согласных в корнях заимствованных слов;

Написание буквы «г» на месте звука [в] в окончаниях –ого, -его родительного падежа прилагательных и причастий;

Написание буквы «ь» после твердых шипящих ж, ш в окончаниях глаголов;

Написание слов с непроверяемыми гласными в сочетаниях оро, оло;

Написание отдельных слов.

Дифференцирующий принцип необходим для разграничения одинаково звучащих слов. На дифференцирующем принципе основаны следующие написания:

Наличие или отсутствие буквы ь у слов с основой на шипящий;

Написание букв о или ё для разграничения имен существительных и глагольных словоформ;

Написание окончаний –ом, -ым в форме творительного падежа единственного числа существительных на –ов, -ин, обозначающих фамилии людей и названия населенных пунктов;

Некоторые слитные, раздельные или дефисные написания, с помощью которых уточняются значения омонимичных слов.

Подводя итог, можно говорить о том, что многообразие правил русской орфографии объясняется, с одной стороны, особенностями фонетического и грамматического строя русского языка, спецификой его развития, а с другой - взаимодействием с другими языками, как славянскими, так и неславянскими. Орфографическую систему современного русского языка определяет совокупность принципов, главным из которых является морфологический.

3. История орфограммСегодня в русском языке существует 71 орфограмма (Приложение 9) Часть из них сформулированы учеными-лингвистами очень давно, другие появилась гораздо позже. В этой главе я хочу рассказать о десяти самых распространенных орфограммах и истории их появления.

3.1.Проверяемые безударные гласные

Правило

По общему правилу правописания безударных гласных во всех однокоренных словах в корне пишутся одни и те же гласные.

Проверить безударную букву можно ударением. Для этого нужно подобрать такое однокоренное слово, в котором искомая гласная будет находиться под ударением. Ударную букву хорошо слышно, и у вас не будет никаких сомнений. Если такое слово подобрать невозможно, перед вами - непроверяемая безударная гласная, которую нужно запомнить.

ПримерыКаток - катит.

Моток - намотка (не проверяем глаголом с -ыва: наматывать).

Певец - петь.

Птенец - птенчик.

Трястись - тряска.

История правилаЭто одно из самых первых правил, дошедшее до нас в неизменном виде из учебников орфографии конца 19 века.

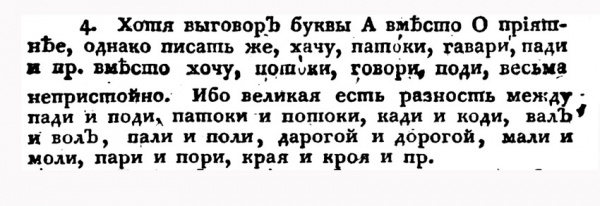

Впервые на гласные в корнях обратил внимание Михаил Ломоносов в Российской грамматике. Но правило им сформулировано не было. Развивая мысль Ломоносова, авторы следующих учебников уже формулируют подобие правила. Вот так:

Письмовник Николая Курганова 1809 года

В общем, писать некоторые слова с безударными гласными не как все считалось "непристойным", но правила еще нет.

Николай Греч уже предлагал проверять безударные гласные ударными в однокоренных словах, но у него также ещё нет единого правила: отдельный абзац он посвящает каждой паре гласных, которые можно спутать.

Но за 100 лет формулировка была отточена.

Это уже из учебника для гимназий 1915 года.

По поводу правила о безударных гласных не ведётся особых споров. Всем оно понятно, всем нравится. Но именно на это правило допускается большая часть ошибок.

3.2. Мягкий знак после шипящих

Правило

| Ь пишется | Ь не пишется |

| 1.В существительных 3 склонения | 1.В существительных м.р. |

| 2.В глаголах (неопр.ф., повел. накл., 2 л., ед.ч.) | 2.В существительных мн.ч., Р.п. |

| 3.В наречиях: наотмашь, навзничь, напрочь, вскачь, настежь, точь-в-точь, прочь, сплошь, невмочь | 3.В наречиях: уж замуж, невтерпеж |

| 4.В частицах: лишь, бишь, вишь, ишь | 4.В кратких прилагательных |

| Ь пишется | Ь не пишется |

| Мышь | Меч |

| Течь, отрежьте, поешь | Много туч |

| | Хорош |

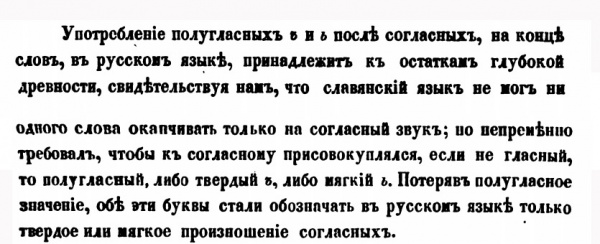

Правописание Ь после шипящих остаётся неизменным со времён первых учебников орфографии.

До реформы 1918 написание Ь в существительных имело, если не смысл, то логику: в конце существительных женского рода с шипящими на конце писался Ь, в конце существительных мужского рода - Ъ. Вот копия страницы учебника 1915 года.

Ненужность правила осознавали еще первые филологи, описавшие русскую грамматику.

Во время реформы 1918 года необходимо было убрать лишние, нечитаемые Ь и Ъ на конце слов, что и предлагала комиссия ученых-филологов в 1912 году, но по какой-то причине большевики Ъ убрали, а Ь оставили.

С тех пор во время всех реформ орфографии филологи предлагают довести дело до конца: убрать правила про Ь после шипящих и не писать его после ч, щ, ш, ж вообще. Например, это предлагалось сделать во время орфографической дискуссии 1929 - 1930 годов, в 60-е годы при оформлении свода правил русской орфографии и в последующие годы при попытках реформ, но пока безуспешно.

3.3. Буквы З и С в приставках

Правило

Речь идет о приставках из-(ис-), без-(бес-), раз-(рас-), воз-(вос-), вз- (вс-), низ-(нис-), чрез-(черес-). Считается, что с буквами З и С мы имеем разные варианты написания одних и тех же приставок. В самом деле: ИЗ и ИС имеют одно значение: движение наружу. А раз одно значение, то и приставка одна.

На конце приставки пишется З, если корень или следующая приставка начинается с гласной или звонкой согласной. Перед глухой согласной пишется С. Проще всего запомнить формулу: глухая с глухой, звонкая со звонкой. Хотя в этой формулировке немного некорректно с научной точки зрения употреблены термины, зато её легко запомнить и удобно применять при письме.

Вариативность согласных в этих приставках обусловлена произношением. Перед глухими согласными произносится [С] и пишется С, а перед звонкими согласными и гласными произносится [З] и пишется З. Звук на конце приставки оглушается или озвончается под влиянием соседних согласных или гласных.

Правило невозможно использовать, если вы не знаете, какие буквы обозначают глухие согласные, а какие - звонкие.

Примеры

беЗоблачный (перед гласным.);

беСполезный (перед глухим);

беЗжалостный (перед звонким);

раСпаковать (перед глухим)

раЗдавить (перед звонким);

иСцарапиться (перед глухим);

иЗделие (перед звонким);

воСпламениться (перед глухим);

воЗделать (перед звонким);

ниСпадать (перед глухим);

ниЗвергаться (перед звонким);

История правила

Впервые правило было сформулировано Михаилом Васильевичем Ломоносовым Российской грамматике в 1755 году: "Предлоги, которые из согласных з и с составляются, из сего правила должно выключить, ибо древнее их употребление к тому принуждает. Положим, чтобы употреблять с, невзирая ни на мягкость, ни на твердость следующих согласных, то должно писать исбытокъ, расрыть, восбраняю. Положим, чтобы вместо с была всегда з, то принуждены будем писать: зколачиваю, зтекаю, изтребляю, возкресеніе. Но, видя коль странно и дико сие кажется перед избытокъ, разрыть, возбраняю, сколачиваю, стекаю, истребляю, воскресеніе, мне кажется, должно признаться, что для привычки перед мягкими з, воз, из, раз, перед твердыми с, вое, ис надлежит оставить."

Но Ломоносов написал "мне кажется", оставив носителям языка свободу выбора, к тому же он и сам не всегда придерживался выдвинутого принципа. Поэтому почти до конца 19 века правило имело рекомендательный характер и люди писали приставки без всяких правил, как слышали, "по произволу". И сама собой сложилась традиция написания С в случаях оглушения и З в случаях озвончения согласных. Но при разработке первых правил орфографии филологи 19 века ввели ограничение: "Приставки без- и чрез- всегда пишутся черезъ з: безпечный, безмерный, чрезполосный. Остальныя приставки (раз-, из-, воз- и другія) сохраняютъ з передъ с и звонкими согласными, а передъ глухими принимаютъ с: разсказъ, возстаніе, возбранить, изжить, распросъ, исходить, воскинуть." Как видите, запомнить, в каких приставках и в каких случаях надо писать З, стало гораздо труднее. Необходимо было писать не как слышится, а иначе. В таком варианте правило просуществовало недолго. Реформа русского языка 1918 года серьёзно упростила его.

Законную силу правило приобрело, как и все остальные правила русской орфографии, в 1956 году. В своде правил оно звучит так: "В приставках без-, воз-, вз-, из-, низ-, раз-, роз-, чрез- (через-) перед глухими к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ пишется с вместо з, например: бесполезный, воспитать, вспахать, искусать, ниспровергнуть, рассыпать, роспись, чересполосица, но: безвкусный, бездарный, вздремнуть, возбудить, избавить и т. п."

3.4. Буквы И и Ы после приставок

Правило

Ы или И после приставок пишется в соответствии со звучанием! Вот и всё правило.

Возьмём слово предыстория. Ясно, что оно произошло от слова история с первой буквой И в корне. Но в соответствии со звучанием И заменяется на Ы.

Однако не все люди говорят и слышат одинаково, поэтому к правилу потребовалось дополнение.

Ы следует писать после русских приставок.

И пишется после двух русских приставок (сверх и меж) и иностранных приставок (транс, пан, кон, контр, дез, суб, пост, ад).

Исключением является слово взимать. Хотя вз - русская приставка, по традиции пишется И.

Примеры

Предынфарктное (состояние). Пред - русская приставка. Говорить и писать надо Ы.

Постинфарктное (состояние). Пост - иностранная приставка. Говорить и писать надо И.

Аналогично: предынсультное и постинсультное состояние.

Предыстория

Безынициативный

Обыграть

Предыюльский

Отымённое

Изымать

Обындеветь

Постимпрессионизм

Панисламизм

Субинспектор

Трансиорданский

Дезинфекция

Дезинформация

Контригра

История правила

Правило в современной формулировке относительно молодое. Силу закона оно приобрело в 1956 году. В бабушкиных словарях, изданных до 1956 года вы можете увидеть слова "предистория", "обиграть" и т. д.

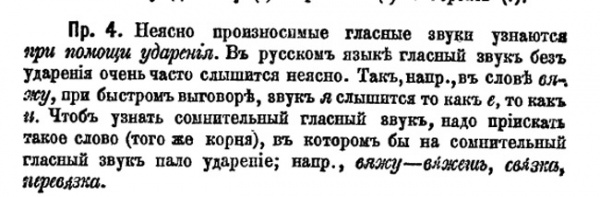

Как только появились первые правила русской орфографии, правило выглядело так:

Николай Греч. Краткая русская грамматика. 1829 год.

Как видите, там, где мы сейчас пишем после приставок Ы, в 19 веке писали ЪИ. В 20 веке Ъ убрали и писали только И (существовали исключения), позже правило заменилось более удобным.

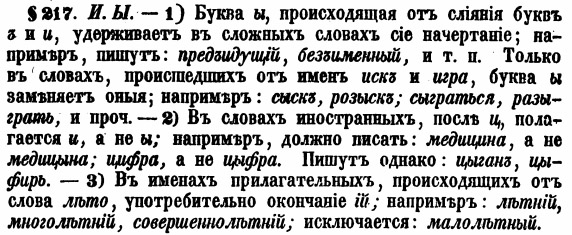

Буквы И и Ы после Ц

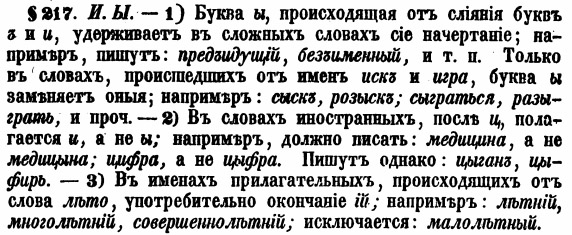

Правило

К формулировке правила 1956 года почти нечего и добавить: "После Ц буква Ы пишется в окончаниях и в суффиксе -ын, например: птицы, о́вцы и овцы́, огурцы, белолицый, сестрицын, лисицын, а также в словах цыган, цыплёнок, на цыпочках, цыц (междометие) и в других словах того же корня.В остальных случаях после Ц пишется всегда И, например: станция, цибик, циновка, цимбалы, цинк, медицина."

Примеры

цитата

цифра

цинга

цирк

нарцисс

пациент

дисциплина

панцирь

возле границы

у таблицы

две пословицы

мимо околицы

у моей приятельницы

умницы

голубцы

птицы

История правила

Вся история этого правила - история постепенного отказа от старых исключений и поиск новых.

Николай Греч писал о выборе И и Ы так (см. п. 2):

Николай Греч. Краткая русская грамматика. 1829 год.

При попытках сформулировать правило в конце 19 - начале 20 века исследователи приводят разные перечни исключений.

Даль использует слово цыркать.

Грот приводит в качестве исключений цыбик, цырюльник, цынга, цыфирь, панцырь, цыплёнок, цыган, цыкать.

Ушаков цыбик, панцырь, цынга, цыган, цыплёнок (цифирь, цирюльник у него с И).

В 1956 году уменьшено число слов-исключений с Ы в корне (убраны цыбик, цыновка, цырюльник, цынга, цыфирь, панцырь). Слово цыркать в этом списке не упоминается.

В 1963 году комиссия Виноградова предлагает изменить правило и после Ц всегда писать И, даже в окончаниях. Это предложение не проходит.

В 2007 году добавлено Лопатиным добавлено слово цыркать в исключения.

3.6. Буквы О и Ё после шипящих

Правило

Почему надо помнить правило

В русском языке слоги ЧО и ЧЁ, ШО и ШЁ, ЖО и ЖЁ, ЩО и ЩЁ читаются одинаково. Сравните: чокнутый - учёба, шов – шёлк, крыжовник – жёлтый, трещотка – щёки.

Это происходит потому, что буквы Ч и Щ обозначают только мягкие звуки, а Ж и Ш - только твёрдые, соседняя гласная не может смягчить и без того мягкий или всегда твёрдый звук.

Чтобы правильно выбрать нужную букву, определите, в какой части слова она находится: в корне или за корнем.

Если буква находится в корне, то можно попробовать подобрать такое однокоренное слово, в котором чётко слышно Е. Е и Ё чередуются, поэтому Ё всегда можно проверить. Например, жёлтый – желтеть. Если к вашему слову не подбирается однокоренного с Е - пишите О.

Удобнее выучить все слова, в корне которых после шипящих пишется О, и действовать методом исключения: если слово есть в списке – пишем О, если слова в списке нет – выбираем Ё (Приложение 10). Вот несколько слов из списка: крыжовник, изжога, анчоусы, шов, шок, шорох, джонка, харчо.

А сейчас посмотрим, как выбрать нужную букву, если она оказалась в суффиксе или окончании.

Здесь действует совершенно другой принцип. Прежде всего, нужно определить, есть ли в значении слова действие. От этого и зависит выбор буквы: в глаголах и отглагольных словах пишется Ё, в остальных случаях - О.

Возьмём слово «Ночёвка». Существует глагол «ночевать». В значении этого слова есть действие. Пишем после Ч – Ё. Возьмём слово «девчонка». Нет глагола «девчить». В значении этого слова действия нет. После Ч пишется О. Исключение - распашонка.

В большинстве учебников приводится формулировка правила, связанная с ударением. Мы не противоречим основному правилу 1956 года, а рассматриваем только один его пункт - ударную позицию буквы. В безударной позиции ошибиться практически невозможно (хотеть большего, младшего брата). Также достаточно чётко слышатся гласные после Ц, этот пункт правила не вызывает затруднения при письме.

Примеры

Чемпионы среди ошибок слова речонка, девчонка, ручонка (за корнем, нет действия).

Шёпот (буква в корне, проверяем шептать)

Дешёвый (буква в корне, проверяется дешевле)

Шорох (буква за корнем, есть в списке)

Мочёный (буква в суффиксе, причастие)

Дирижёр (суффикс ёр)

Сучок (суффикс ок)

Печёт (окончание глагола)

Ключом (окончание существительного)

Ночёвка (суффикс отглагольного существительного, есть действие ночевать)

История правила

Сейчас все формулировки правила представляют собой попытки разными способами привести в систему стихийно сложившиеся нормы орфографии. Опора здесь делается на традицию. Массу слов в течение столетий люди писали с сочетаниями шипящих и с О, и с Ё без всяких правил, кому как нравилось. Следовало привести написание всех этих слов к единообразию еще при реформе 1918 года. Ушаков предлагал это сделать больше ста лет назад. Но почему-то в то революционное время предложение филологов не было принято. И теперь мы имеем очень неудобное правило. Даже не правило, а его отсутствие и попытку описать схемами языковую стихию.

Нелогичность и неудобство, огромное количество исключений и противоречий при употреблении О и Ё после шипящих бросается в глаза многим специалистам, поэтому реформировать правило предлагается постоянно при каждом удобном случае. Возможно, именно поэтому правило не включено ни в ЕГЭ, ни в ОГЭ отдельным вопросом. Дети выучат, а вдруг - реформа! Но пока сторонники изменений не победили, давайте учить правило в том виде, в каком оно есть.

3.7. Буквы И, У, А после шипящих

Правило

После ж, ч, ш, щ не пишутся ю, я, ы, а пишутся у, а, и, например: чудо, щука, час, роща, жир, шить.

Буквы ю и я допускаются после этих согласных только в иноязычных словах (преимущественно французских), например: жюри, парашют (в том числе — в именах собственных, например: Сен-Жюст), а также в сложносокращённых словах и буквенных аббревиатурах, в которых, по общему правилу, допускаются любые сочетания букв.

Исключениями считаются слова жюри, брошюра, парашют, пшют, фишю. Но формулировке правила эти слова не противоречат.

Примеры

Чудо

Щука

Учащается

Широкий

История правила

Ноги у правила ЖИ-ШИ растут из прошлых веков, в кои существовали в русском языке мягкие [Ш] и [Ж]. Буква И и показывала эту мягкость. Сейчас Ч и Щ обозначают только мягкие звуки, а Ж и Ш - только твёрдые, соседняя гласная не может смягчить и без того мягкий или всегда твёрдый звук. А раз при произнесении ЖЫ и ЖИ, ШЫ и ШИ, ЧЯ и ЧА, ЩЯ и ЩА, ЧЮ и ЧУ, ЩЮ и ЩУ звучали бы одинаково, логично было выбрать какое-то одно написание каждого слога, что и было сделано. В первых учебниках по грамматике для гимназий мы находим почти не изменившуюся по сей день формулировку этого правила.

Споры вызывают 2 момента:

1. Выбор буквы после твёрдых Ж и Ш. Многие исследователи полагают, что согласно звучанию писать следует ЖЫ и ШЫ - твёрдо!

2. Исключения. Многие считают неоправданным наличие исключений на это правило. В проектах реформ 1964 года, и 1973, и 2000 года исключения предлагалось изъять. Однако предложения эти не прошли.

3.8. Правописание парных согласных

Правило

Чтобы правильно написать согласную в конце слова или перед другими согласными (п или б, ф или в, т или д, с или з, к или г, ш или ж), нужно взять другую форму того же слова или подобрать другое слово того же корня, где после согласной оказалась бы гласная, и писать ту согласную, которая пишется перед гласной, например: дуб, дубки (дубы), рукав, рукавчик (рукава), лиф, лифчик (лифы), молотьба (молотить), низкий, низший (низок), высший (высокий), когти (коготь), ложка (ложечка), плошка (плошечка).

Примеры

Вязкий - вязок.

Хрупкий - хрупок.

Фляжка - фляжечка.

Уступки - уступить.

Зуб - зубы.

История правила

Правило было сформулировано еще в 19 веке, и мы пользуемся им до сих пор.

Это фрагмент учебника для гимназистов 1915 года. Как видите, ничего не изменилось.

Споров по поводу правила не ведётся, все его легко осваивают и используют.

3.9. Разделительные Ь и Ъ

Правило

Если слово звучит "с запинкой", букву, обозначающую согласный звук и гласные второго ряда разделяют разделительным твёрдым или разделительным мягким знаком.

Ъ пишут перед буквами Е, Ё, Ю, Я между приставкой и корнем, в сложных словах после числительных двух-, трёх-, четырёх-.

Ь пишут перед буквами Е, Ё, Ю, Я, И во всех остальных случаях.

Примеры

Объёмный (между приставкой и корнем, начинающимся с Ё)

Подъезд (между приставкой и корнем, начинающимся с Е)

Объявление (между приставкой и корнем, начинающимся с Я)

Предъюбилейный (между приставкой и корнем, начинающимся с Ю)

Воробьи (в корне после согласного и перед И)

Вьюга (в корне после согласного и перед Ю)

Вьёт (в корне после согласного и перед Ё)

Обезьяна (в корне после согласного и перед Я)

История правила

В старой орфографии (до 1918 года) Ъ использовался для обозначения твёрдости звука. После 1918 года буква осталась только в качестве разделительного знака. Поскольку по функции разделительные Ь и Ъ сейчас ничем не отличаются, при проведении реформ вот уже сто лет предлагается оставить только разделительный Ь, но ни разу эти предложения не были приняты.

3.10 Корни с чередующимися гласными

Чередование безударных гласных в корне - сложное место русской орфографии. В то время, как большинство корней решено было писать одинаково во всех однокоренных словах, некоторые корни (неясно, почему именно они) остались на привилегированном положении. Они не подчинились общему правилу и пишутся по традиции. А что такое традиция языка? Это нормы правописания, которые стихийно сложились в те времена, когда правил орфографии ещё не было. Т.е., не имея правил, люди писали, кому как нравится, сложилась традиция написания одних слов с такой буквой, других слов с этим же корнем - с другой буквой. А когда правила начали составлять, слова эти решили оставить в том виде, к которому народ уж и привык. Корней с чередованием становится всё больше и больше. Точнее, всё время обнаруживаются неучтённые корни. Коллекция постоянно пополняется, окончательных списков исключений и слов с чередованием нет, реформировать правило никто не собирается.

Правило Чередование А и О- Буква зависит от суффикса А

Чередуются: каса/кос, лага/лож. Если после корней кос/кас, лаг/лож есть суффикс А, в корне пишется буква А: прикасаться - прикоснуться, положить - полагать. Запоминайте, как заклинание: каса-лага.

- Буква зависит от соседней согласной

Корень лаг/лож попадает и в эту группу правил. А всегда пишется перед Г, О - перед Ж. Исключение: полог. Это слово можно не считать исключением, т.к. значение корня уже сильно далеко от лаг/лож. В слове полог, скорее, действует уже полногласие.

В корне скак/скоч- перед К пишется А, перед Ч – О: скакáть – выскочúть. Исключения: скачóк, скачý.

В корне рас(т)/ращ/рос- пишется А перед СТ и Щ; в остальных случаях пишется О: растение, наращение – выросший, заросли, поросль. Исключения: отрасль, росток, выросток, ростовщик, Ростов.

- Буква зависит от ударения и его отсутствия

Это самая трудная часть правила. Потому что надо не запутаться, в каких корнях без ударения писать О, в каких - А.

Итак, во всех корнях под ударением пишем ту букву, какую слышим.

Без ударения А пишется в корнях зар, плав, пай (чередование зар/зор, плав/плов/плыв, пай/пой): зарево - зори - заря, припой - паяльник.

Без ударения О пишется в корнях гор, клон, твор (чередования гор/гар, клон/клан, твор/твар): гарь - выгореть, склон - кланяться.

Исключения: выгарки, изгарь, пригарь (маловероятно, что вы употребите где-либо эти слова, но они могут встретиться на экзамене), утварь, зоревать, пловец, пловчиха. В разных пособиях по-разному пишут название птички: "зорянка" и "зарянка". По последним данным это слово всё-таки не является исключением.

- Буква зависит от смысла.

Корень равн- имеется в словах со значением «равный, одинаковый, наравне»: уравнение, сравнить, поравняться (стать наравне). Корень ровн- – в словах со значением «ровный, прямой, гладкий»: заровнять, ровесник, сровнять, уровень. Ср.: подравнять (сделать равным) – подровнять (сделать ровным); выравнен (сделан равным) – выровнен (сделан ровным). Исключения: равняйсь! равнение, равняться, равнина.

Корень мак- содержится в глаголах, имеющих значение «погружать в жидкость»: макать сухарь в чай, обмакнуть перо в чернила. Корень мок- содержится в глаголах со значением «пропускать жидкость»: вымокнуть под дождём, промокнуть написанное. Правило распространяется на производные слова: макание, промокательная бумага, непромокаемый плащ.

Чередование Е и ИЭти корни, к счастью, подчиняются одному принципу: если есть суффикс А - пишется И, иначе - пишется Е. Главное - запомнить корни, в которых существует такое чередование. Итак, запоминаем: бер- – бир-, дер- – дир-, мер- – мир-, пер- – пир-, тер- – тир-, блест- – блист-, жег- – жиг-, стел- – стил-, чет- – чит-

Исключения: сочетать, сочетание, протирка, задира. Последние два исключения можно и не запоминать, т.к. буква в них находится под ударением, ошибиться невозможно.

Вот как выглядит это правило в своде 1956 года:

"Чередование и и е находим в следующих глаголах:

сжигать — сжечь, выжигать — выжечь и т. п.;

постилать — постелю, расстилать — расстелю и т. п.;

раздирать — раздеру, удирать — удеру и т. п.;

отпирать — отпереть, запирать — запереть и т. п.;

стирать — стереть, растирать — растереть и т. п.;

умирать - умереть, помирать — помереть, замирать — замереть и т. п.;

избирать — изберу, прибирать — приберу и т. п.;

вычитать — вычесть, прочитать — прочесть и т. п.;

сидеть — сесть;

блистать — блестеть."

В чередованиях ня/ним тот же принцип: И пишется после суффикса А: унять - унимать, обнять - обнимать.

Примеры

Прикасаться - прикосновение

Положить - полагать

Тварь - вытворять

Заря - зори

Скакать - выскочить

Растение - росток

Пригорать - гарь

Вымирать - умереть

Отдирать - отдерёшь

Блистать - блестеть

Вытирать - вытереть

Упомянуть - упоминать

История правилаПервое правило, похожее на современные правила о чередованиях гласных, возникло у Грота и касалось правописания слов с корнем РОС/РАСТ/РАЩ

В своде 1956 года имеются пять правил, которые касаются чередования А и О в корне (рос/раст, зар/зор, равн/ровн, гор/гар, плав/плов.

У Розенталя таких корней уже 11.

Некоторые современные учебники выделили ещё не менее пяти корней с чередованием (например крап/кроп, пай/пой).

Процесс описания всех корней с чередующимися гласными ещё не завершён.

Итак, рассмотрев десять наиболее часто встречающихся орфограмм, мы выяснили историю их появления в языке, изучили преобразования, которые претерпевали написания в ходе развития языка, так же узнали, кто из ученых занимался формулировкой первых орфограмм. Интересным фактом стало то, что некоторые орфографические правила (правописание Ь после шипящих, корни с чередованием) стремятся к «реформам» до сих пор. Таким образом, мы убедились, что орфограммы русского языка появились не одновременно, а формулировались учеными – языковедами с течением времени в результате развития языка, и этот процесс не закончен, так как наш язык не статичен, он развивается постоянно.

Заключение

Цель моей работы заключалась в изучении истории русской орфографии как одного из разделов языкознания, и, я думаю, что она достигнута.

Поставленные в начале исследования задачи решены, так как в результате анализа литературы и Интернет - источников я познакомилась с историей появления и развития в нашем языке орфографии, как науки, рассмотрела основные принципы русской орфографии, выяснила, когда и кем формулировались различные орфографические правила, уточнила время их появления в языке, а также определила уровень знаний сверстников об истории русских орфограмм.

Выдвинутая нами гипотеза доказана: орфограммы русского языка появились не одновременно, а формулировались учеными – языковедами с течением времени в результате развития языка.

Выводы, к которым я пришла в ходе работы, следующие.

Орфография – одна из важнейших составляющих национальной культуры, и наличие общеобязательного свода правил правописания – один из признаков культурного здоровья общества.

Орфографическую систему русского языка определяет совокупность принципов, главным из которых является морфологический. Но русская орфография складывалась в процессе длительного исторического развития, поэтому в ней довольно много написаний, уже не соответствующих ни основному ее принципу, ни современному положению дел.

Современная орфографическая норма требует знания, во-первых, около ста орфографических правил, во-вторых, большого количества исключений из правил и, в-третьих, правописания так называемых словарных слов, т.е. слов, написание которых не регулируется правилами. Очевидно, что русская орфографическая система объективно сложна. Активные процессы в области лексики, пополнение литературного языка новыми словами, преимущественно заимствованными, вносят дополнительные сложности.

Невозможно знать, как пишутся все существующие в языке слова. Очень важно знать те нормативные источники, к которым нужно обращаться, когда возникает та или иная проблема.

Подводя итоги своего исследования, могу сказать, что заявленная проблема, действительно существует: мы знаем орфографические правила, но не знаем историю их возникновения. Это подтверждается результатами анкетирования обучающихся нашей школы (Приложение.11).

58% респондентов считают, что первые орфограммы появились в русском языке одновременно с возникновением письменности, но это не так. Правы только 19% опрошенных, ответивших, что орфографические правила стали формулироваться в 16-17 веках. Большинство участников анкетирования (79%) не знают ученых лингвистов, которые принимали участие в формулировании первых орфографических правил. 96% не могут сказать, сколько орфограмм в русском языке существует сегодня.

Для решения данной проблемы важна просветительская работа на уроках и во внеурочной деятельности: исторические пятиминутки на уроках русского языка, мини-доклады учащихся, конкурсы, классные часы, посвященные истории русской орфографии. Я попыталась внести посильный вклад в решение данной проблемы, обобщив в своей работе некоторое интересные факты об истории русских орфограмм и создав на основе этих фактов познавательную игру для обучающихся «Своя игра».

Список терминов, используемых в работе

Лингви́стика (от лат. lingua — язык), языкозна́ние, языкове́дение — наука, изучающая языки. Это наука о естественном человеческом языке вообще и обо всех языках мира как его индивидуализированных представителях.

Орфограмма — правильное написание по соответствующему правилу или по традиции, избираемому из нескольких возможных. Является одной из основных единиц орфографии.

Орфография — раздел лингвистики, изучающий правильность написания слова при письме.

Орфография русского языка — правописание, система правил, определяющих единообразие способов передачи речи (слов и грамматических форм) на письме.

Языкознание – это наука о языке, изучающая его и в комплексе (как систему), и его отдельные свойства и характеристики: происхождение и историческое прошлое, качества и функциональные особенности, а также общие законы построения и динамического развития всех языков на Земле.

Список литературы

Иванова В. Ф. Современный русский язык. Графика и орфография. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1976.

Космарская И.В. «Русская орфография: история, основные принципы и современные тенденции». – Московский государственный университет печати, 2008.

Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Том седьмой. Труды по филологии (1739--1758 гг.). М., Издательство Академии наук СССР, 1952.

Лопатин В.В. Русская орфография: задачи корректировки. «Новый мир”, 2001, № 5.

Щерба Л. В. Доклад «Основные принципы орфографии и их социальное значение» (Первый всесоюзный тюркологический съезд 26 февраля - 5 марта 1926 г., стенограмма).

Правила русской орфографии и пунктуации, 1956.

Грот Я. Спорные вопросы русскаго правописанія отъ Петра Великаго донынѣ. Филологическое разысканіе. СПб., 1873 г.

Приложение 1

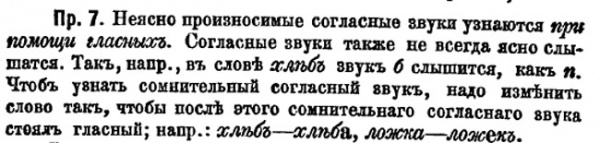

«Грамматика словенская» Мелетия Смотрицкого

Первое издание 1618 год

Грамматiки Славенския правильное синтагма. Потщанием многогрешного мниха Мелетия Смотриского, в коиновии братства церковнаго Виленскаго, при храме Сошествиа пресвятаго и животворящаго Духа назданном, странствующаго, снисканное и прижитое, лета от воплощения Бога Слова 1619. Правящу апостолский престол великия Божия Константинополския церкве виленскому патриарсе г. Отцу Тимофею, Виленскому же коиновию предстателствующу г. Отцу Леонтию Карповичу, архимандриту. В Евью, 1619. 252 лл. (504 с.). Сигнатура внизу, по тетрадям (которых 31). На обороте заглавного листа герб князя Богдана Огинского; потом: «Учителем школьным автор», а затем идёт другой заглавный лист, на котором означен 1618 год, без показания места издания; оборотная сторона его белая. Переплет эпохи: доски обтянутые кожей, латунные застёжки. 14,5x9,0 см. Смотрицкий подчеркивал необходимость сознательного усвоения учебного материала — «умом разумей слова». Им было выдвинуто 5 ступеней обучения: «зри, внимай, разумей, рассмотряй, памятуй». Главный филологический труд Восточных славян!

Грамматiки Славенския правильное синтагма. Потщанием многогрешного мниха Мелетия Смотриского, в коиновии братства церковнаго Виленскаго, при храме Сошествиа пресвятаго и животворящаго Духа назданном, странствующаго, снисканное и прижитое, лета от воплощения Бога Слова 1619. Правящу апостолский престол великия Божия Константинополския церкве виленскому патриарсе г. Отцу Тимофею, Виленскому же коиновию предстателствующу г. Отцу Леонтию Карповичу, архимандриту. В Евью, 1619. 252 лл. (504 с.). Сигнатура внизу, по тетрадям (которых 31). На обороте заглавного листа герб князя Богдана Огинского; потом: «Учителем школьным автор», а затем идёт другой заглавный лист, на котором означен 1618 год, без показания места издания; оборотная сторона его белая. Переплет эпохи: доски обтянутые кожей, латунные застёжки. 14,5x9,0 см. Смотрицкий подчеркивал необходимость сознательного усвоения учебного материала — «умом разумей слова». Им было выдвинуто 5 ступеней обучения: «зри, внимай, разумей, рассмотряй, памятуй». Главный филологический труд Восточных славян!

Второе издание 1648 год.

Грамматика славенская Мелетия Смотрицкого, изданная (умноженная) в Москве, 1648 года (нач. 7156 г. декабря 6, конч. 7156 г. февраля 2). Алексей; Иосиф. Строк 19. Шрифт: 10 строк = 78 мм. 388 листов; нумерация их и сигнатура тетрадей (которых 48,5) внизу. В начале (л.л. 1-44) – Предисловие Грамматики. В конце – Послесловие. Орнамент: инициалов 1; заставок 16 с 3-х досок. Печать в два цвета: черный и красный. Переплет эпохи: доски обтянутые кожей, латунные застёжки. 21,8x17см.

«Грамматика» Смотрицкого — выдающийся памятник славянской грамматической мысли. Она состоит из следующих частей: орфография, этимология, синтаксис, просодия. Написанный по образцу греческих грамматик, труд Смотрицкого отражает специфические явления церковнославянского языка. Ему принадлежит установление системы падежей, свойственных славянским языкам (в этом Смотрицкий опередил западных грамматистов, подгонявших падежи живых языков под нормы латинского языка), установление двух спряжений глаголов, определение (ещё не совсем точное) вида глаголов и др.; отмечены лишние буквы славянской письменности, в которых она не нуждается.

«Грамматика» Смотрицкого — выдающийся памятник славянской грамматической мысли. Она состоит из следующих частей: орфография, этимология, синтаксис, просодия. Написанный по образцу греческих грамматик, труд Смотрицкого отражает специфические явления церковнославянского языка. Ему принадлежит установление системы падежей, свойственных славянским языкам (в этом Смотрицкий опередил западных грамматистов, подгонявших падежи живых языков под нормы латинского языка), установление двух спряжений глаголов, определение (ещё не совсем точное) вида глаголов и др.; отмечены лишние буквы славянской письменности, в которых она не нуждается.

Приложение 2

В.К. Тредиаковский «Разговор об ортографии»

В 1748 году увидел свет громоздкий трактат Тредиаковского «Разговор об ортографии», то есть о русских звуках, буквах и шрифтах.

Основой его учения об орфографии было стремление приблизить русское правописание к фонетической его основе: «Орфография моя большею частию есть по изглашению для слуха, а не по произведению ради ока…». При этом Тредиаковский настаивал на необходимости сохранения славянской основы русского языка.

Приложение 3

М.В. Ломоносов «Российская грамматика»

«Российская грамматика» - одна из первых грамматик русского языка, составленная М. В. Ломоносовым в 1755 году. В 1757 году опубликована тиражом в 1200 экземпляров, однако на титульном листе стоял 1755 год. Основой же послужила «Грамматика» Мелетия (Смотрицкого), откуда был заимствован ряд определений.

«Российская грамматика» - одна из первых грамматик русского языка, составленная М. В. Ломоносовым в 1755 году. В 1757 году опубликована тиражом в 1200 экземпляров, однако на титульном листе стоял 1755 год. Основой же послужила «Грамматика» Мелетия (Смотрицкого), откуда был заимствован ряд определений.

«Российская грамматика» состоит из шести «наставлений» и 591 параграфа.

Ломоносов так писал во введении о российском языке: «В нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италиянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского язы́ка.»

Приложение 4

Грамматики Н.И. Греча, А.Х. Востокова, И.И. Давыдова, Ф.И. Буслаева

В первой половине XIX в. появились грамматики Н. И. Греча, А. X. Востокова, И. И. Давыдова, Ф. И. Буслаева, которые сыграли известную роль в унификации правописания.

Приложение 5

Я. К. Грот «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне», «Русское правописание»

Приложение 6

«Правила русской орфографии» 1956 год

Приложение 7

Сайты ныне действующей Орфографической комиссии

Приложение 8

«Русский орфографический словарь» 2000 г., «Правила русской орфографии и пунктуации» 2006 г.

Приложение 9

Перечень орфограмм русского языка

| 1. Безударные проверяемые гласные в корне |

| 2. Непроверяемые гласные и согласные |

| 3. Проверяемые согласные в корне слова |

| 4. Непроизносимые согласные в корне слова |

| 5. Буквы И, У, А после шипящих |

| 6. Разделительные твердый знак Ъ и мягкий знак Ь |

| 7. Раздельное написание предлогов с другими словами |

| 8. Употребление Ь на конце существительных после шипящих |

| 9. Употребление Ь для обозначения мягкости согласных |

| 10. Гласные и согласные в приставках (кроме приставок на з(с)) |

| 11. Буквы З и С на конце приставок |

| 12. Буквы О и А в корне -лаг- – -лож- |

| 13. Буквы О и А в корне -раст- – -рос- |

| 14. Буквы Ё и О после шипящих в корне слова |

| 15. Буквы И и Ы после Ц |

| 16. Большая буква и кавычки в собственных наименованиях |

| 17. Буквы Е и И в падежных окончаниях существительных |

| 18. Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных и прилагательных |

| 19. Безударные гласные в окончаниях имен прилагательных |

| 20. Краткие прилагательные с основой на шипящую |

| 21. Не с глаголами |

| 22. Ь после шипящих в неопределённой форме глагола и во 2-ом лице единственного числа |

| 23. -ТЬСЯ и -ТСЯ в глаголах |

| 24. Буквы Е и И в корнях с чередованием |

| 25. Буквы Е и И в окончаниях глаголов 1 и П спряжения |

| 26. Буквы О и А в корне -кос- – -кас- |

| 27. Буквы О и А в корне -гор- – гар- |

| 28. Буквы Ы и И после приставок |

| 29. Гласные в приставках пре- и при- |

| 30. Соединительные гласные О и Е в сложных словах |

| 31. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя- |

| 32. Слитное и раздельное написание НЕ с существительными |

| 33. Буквы Щ и Ч в суффиксе -щик- (-чик) |

| 34. Гласные Е и И в суффиксах существительных |

| 35. Буквы О и Е после шипящих в суффиксах существительных |

| 36. Дефисное и слитное написание слова с пол- и полу- |

| 37. Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными |

| 38. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных |

| 39. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных |

| 40. Различение на письме суффиксов -к- и -ск- |

| 41. Дефис в сложных словах |

| 42. Ь в середине числительных |

| 43. Буква И в окончаниях количественных числительных от 11 до 19 |

| 44. Не в неопределенных местоимениях |

| 45. Дефис в неопределенных местоимениях |

| 46. Различение приставок не- и ни- в отрицательных местоимениях |

| 47. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях |

| 48. Ь в глаголах повелительного наклонения |

| 49. Гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева_) и -ыва-(-ива-) |

| 50. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени |

| 51. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени |

| 52. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями |

| 53. Две буквы Н в суффиксах полных страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов |

| 54. Одна или две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов |

| 55. Гласные перед одной и двумя буквами Н в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от глаголов |

| 56. Буквы Ё и Е после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени |

| 57. Раздельное написание НЕ с деепричастиями |

| 58. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о (-е) |

| 59. Буквы Е и И в приставках не- и ни- отрицательных наречий |

| 60. Одна и две буквы Н в наречиях на -о (-е) |

| 61. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий |

| 62. Буквы О и Е на конце наречий |

| 63. Дефис между частями слова в наречиях |

| 64. Ь после шипящих на конце наречий |

| 65. Слитное и раздельное написание предлогов, образованных от наречий |

| 66. Слитное и раздельное написание предлогов, образованных от существительных с предлогами |

| 67. Буква Е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие |

| 68. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы |

| 69. Дефисное написание частицы -то со словами |

| 70. Дефисное написание частицы -ка с глаголами в повелительном наклонении |

| 71. Дефис в междометиях |

Приложение 10

Список слов О-Ё в корне после шипящей

| После шипящих в корне под ударением пишется Ё, соответствующее в произношении О, если в родственных словах или в словоформе пишется Е. При отсутствии таких соотношений пишется О. | ||

| Есть чередование | Нет чередования | |

| Ё | Е | О |

| БЕЧЁВка | БЕЧЕВа | АДЖОРНО АМИКОШОНство АНЧОУС, АНЧОУСный АРТИШОК, АРТИШОКовый БОРЖОМи, БОРЖОМный ВЕЧОР, ВЕЧОРошний ДЖОКЕР ДЖОНКа ДРОЧОНа, ДРОЧОНка ЖОЛКнуть, поЖОЛКЛый ЖОМ, ЖОМовый ЖОХ, ЖОХоватый КАБОШОН КАПЮШОН, КАПЮШОНчик КОРНИШОН КРЫЖОВНик, КРЫЖОВЕННый КРЮШОН, КРЮШОНница МАЖОР, МАЖОРный на РОЖОН ОРОЧОНы, ОРОЧОНский ТРЕЩОТКа, ТРЕЩОТОЧный ТРУЩОБа, ТРУЩОБный ХАРЧО ЧАЩОБа, ЧАЩОБный ЧОК, ЧОКаться,ЧОКанье ЧОМГа ЧОНГУРИ ЧОПОРНый, ЧОПОРНость ЧОХОМ ШОВ, бесШОВный, ШОВчик ШОМПОЛ, ШОМПОЛЬный ШОППИНГ, ШОП-тур ШОРКать ШОРы, ШОРник, ШОРный ШОРТы, ШОРТики ШОТТы ШОУ, ШОУмен ШОШОНы Слова с безударной гласной О после шипящих в корне БАНДЖО ЖОКЕЙ, ЖОКЕЙский ЖОЛНЁР, ЖОЛНЁРский ЖОНГЛёр, ЖОНГЛировать ЖОНКИЛЬ ЖОРЖЕТ МАЖОРДОМ ПОНЧО ЧОГЛОК ШОВИНизм, ШОВИНист ШОКОЛАД, ШОКОЛАДный ШОССЕ, ШОССЕйный ШОТЛАНДия, ШОТЛАНДка ШОФЁР, ШОФЁРский |

| ВЕЧЁРка | ВЕЧЕР | |

| ДЕШЁВый | ДЕШЕВизна | |

| ЖЁЛОБ | ЖЕЛОБа | |

| ЖЁЛТый | ЖЕЛТеть | |

| ЖЁЛУДЬ | ЖЕЛУДок | |

| ЖЁЛЧЬ | ЖЕЛЧегонный | |

| ЖЁЛЧный | ЖЕЛЧегонный | |

| ЖЁНушка | ЖЕНа | |

| ЖЁРДочка | ЖЕРДина | |

| ЖЁРНОВ | ЖЕРНОВа | |

| ЖЁСТКий | ЖЕСТКоватый | |

| заЩЁЛКа | ЩЕЛКунчик | |

| ПЕЧЁНка | ПЕЧЕНЬ | |

| подЧЁРКнутый | ЧЕРКать | |

| ПЧЁЛы | ПЧЕЛа | |

| ПШЁНник | ПШЕНо | |

| РЕШЁТка | РЕШЕТо | |

| САЖЁНки | САЖЕНЬ | |

| ЧЁБОТы | ЧЕБОТарь | |

| ЧЁЛКа | ЧЕЛо | |

| ЧЁЛН | ЧЕЛНок | |

| ЧЁРНый | ЧЕРНеть | |

| ЧЁРСТВый | ЧЕРСТВеть | |

| ЧЁРТ | ЧЕРТи | |

| ЧЁРТОЧКа | ЧЕРТить | |

| РАСЧЁСКа | ЧЕСотка | |

| ЧЕЧЁТКа | ЧЕЧЕТ | |

| ШЁЛК | ШЕЛКа | |

| ШЁПОТ | ШЕПТать | |

| ЩЁЛКа | ЩЕЛЬ | |

| ЩЁЛКать | ЩЕЛКунчик | |

| ШЁРСТка | ШЕРСТЬ | |

| ЩЁТка | ЩЕТина | |

| ЩЁКи | ЩЕКа | |

Приложение 11

Результаты анкетирования обучающихся

| Вопрос | Ответы. 6 класс, 12 опрошенных | Ответы. 7 класс, 15 опрошенных | Ответы. 8 класс, 21 опрошенный | Итого: 48 опрошенных |

| 1.Сколько орфограмм в русском языке? | 48-3 71-1 50-6 30-1 72-1 | Не знаю – 7 48 -7 42- 1 | 48 – 6 49 – 5 42 – 1 Не знаю – 9 | Не знают – 16 / 33% 30 – 1 / 2% 42 – 2 / 4% 48 - 16 / 33% 49-5 / 11% 50 – 6 / 13% 71 – 1 / 2% 72 – 1 / 2% 4% опрошенных знают, сколько в русском языке орфограмм |

| 2.Когда появились первые орфограммы? | А) когда появился первобытный человек - 0 Б) когда появилась письменность - 8 В) в 16-17 веке - 2 Г) в 20 веке - 0 Д) не знаю - 2 | А) когда появился первобытный человек - 0 Б) когда появилась письменность - 11 В) в 16-17 веке - 1 Г) в 20 веке - 0 Д) не знаю - 3 | А) когда появился первобытный человек - 0 Б) когда появилась письменность - 9 В) в 16-17 веке - 6 Г) в 20 веке - 1 Д) не знаю - 5 | А) когда появился первобытный человек - 0 Б) когда появилась письменность – 28 / 58% В) в 16-17 веке – 9 / 19% Г) в 20 веке – 1 / 2% Д) не знаю – 10 / 21% 58% респондентов считают, что первые орфограммы появились одновременно с возникновением письменности, но это не так. Правы 19% опрошенных, ответивших, что орфографические правила стали формулироваться в 16-17 веках. |

| 3.Кто из ученых – лингвистов сформулировал первые орфографические правила? | Не знаю - 8 Яков - 4 | Не знаю – 10 Ломоносов – 1 Даль - 4 | Не знаю – 20 Виктор - 1 | Не знают – 38 / 79% Ломоносов – 1 2% Даль – 1 /2% Большинство участников анкетирования (79%) не знают ученых лингвистов, которые принимали участие в формулировании первых орфографических правил. |

| 4.Назовте пять известных тебе орфограмм русского языка | 1) проверяемая безударная гласная в корне слова – 14 2) непроверяемая согласная в корне слова – 4 3) непроизносимая согласная в корне слова – 6 4) гласные после шипящих – 2 5) –чк –чн без ь знака – 3 6) не с глаголами раздельно – 6 7) –тся –ться -3 8) –раст –рос – 5 9) –лаг –лож – 5 10) не с существительными – 6 11) –ы –и после ц – 3 12) разделит-ый ь и ъ знак-1 13) –ен –енн – 1 14) корни с чередованием – 1 15) ь в сущ ж.р. – 1 16) ь после шипящих – 1 17) –чик –щик – 2 18) –к –ск – 2 19) –н и –нн в прилагат-ых – 2 20) –жи –ши – 4 21) – пре – при – 1 22) –кас – кос- 1 23) -чу –щу – 1 24) о ё после шипящих - 1 | 1) –чу – щу – 8 2) –кас –кос – 7 3) –зар –зор – 1 4) -жи-ши – 13 5) –гар –гор – 9 6) –лаг –лож – 6 7) –раст –рос – 6 8) –н – нн в прилагательных – 2 9)- ча-ща – 9 10) приставки –пре –при – 1 11) –тся – ться – 1 12) о ё после шипящих – 1 13) –и –ы после ц – 1 14) – чик –щик - 1 | 1) -жи-ши – 15 2) -ча-ща – 13 3 –пре –при – 5 4) ь знак на конце сущ ж.р. – 9 5) звонкая и глухая согласная в приставках – 1 6) –раст –рос – 4 7) –лаг –лож – 6 8) –блест –блист – 1 9) –чу – щу – 1 10) –кас –кос – 4 11) безударная гласная – 10 12) –не с глаголами раздельно – 6 13) –то –либо – нибудь через дефис – 2 14) корни с чередованием – 1 15) непроверяемая согласная в корне слова – 3 16)-н –нн в прилагательных – 1 17) оро оло – 1 18) непроизносимая согласная – 2 19) ь знаки в корне сущ – 1 20) –тся –ться - 1 | Обучающиеся назвали от 14 до 24 орфограмм. Самыми узнаваемыми являются: Проверяемые и непроверяемые гласная – 24 / 50% Корни с чередованием 48 / 100% Проверяемые и непроверяемые согласные – 15 / 31% Гласные после шипящих - 48 / 100% Ь после шипящих - 15 / 31%

|

1