СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Исследовательский проект "Летопись моего села"

О селе моём любимом

Будет разговор,

О селе родном и милом,

Где мы все живём!

«Если человек не любит старые улицы, старые дома, значит у него нет любви к родному городу. Если человек равнодушен к памятникам истории, он, как правило, равнодушен к своей стране».

Д.С.Лихачёв

Просмотр содержимого документа

«Исследовательский проект "Летопись моего села"»

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Бобрышевская средняя общеобразовательная школа»

Пристенского района Курской области

Исследовательский проект

«Летопись

моего села»

Авторы:

Колесникова Мария, ученица 10 класса

Петрова Юлия Васильевна, ученица 11 класса

муниципальное казенное

общеобразовательное учреждение

«Бобрышевская средняя общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области

Руководители:

Колесникова Ирина Викторовна,

учитель технологии, классный руководитель,

и руководитель клуба «Юный волонтёр»,

Негер Галина Григорьевна,

учитель основ православной культуры и

классный руководитель

с. Бобрышево

2020 год.

Содержание

1. Введение.

2. Актуальность исследовательского проекта.

3. Гипотеза, цели, задачи проекта.

4. Содержание проекта.

5. Биографии выдающихся личностей разных поколений.

6. Биографии героев Великой Отечественной войны.

7. Достопримечательности села Бобрышево.

8. Праздники нашего села.

9. Результаты.

10. Список использованной литературы.

ВВЕДЕНИЕ

О селе моём любимом

Будет разговор,

О селе родном и милом,

Где мы все живём!

«Если человек не любит старые улицы, старые дома, значит у него нет любви к родному городу. Если человек равнодушен к памятникам истории, он, как правило, равнодушен к своей стране».

Д.С.Лихачёв

АКТУАЛЬНОСТЬ

В 2017-2018 учебном году на факультативном занятии мы проходили тему «История Православия в Курском крае»

«Великая сила заключена в коротеньком слове «мы». Она не случайна. Люди нуждаются друг в друге.

Чувство единства связывает между собой земляков – людей родившихся, или долго живущих в одном селе, городе, крае» - прочитали мы на страницах учебника.

В народе говорят: «Человек без родины, что дерево без корней».

А вы знаете, где ваши корни? Вот и нам захотелось узнать об этом.

А что мы знаем о своей малой родине?

Село Бобрышево – моя малая родина

Что значит моя? Что значит малая? Что значит родина?

МОЯ – потому, что здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя улица, моя школа…

МАЛАЯ – потому, что это маленькая частичка моей необъятной страны.

РОДИНА – потому, что здесь живут родные моему сердцу люди.

Село Бобрышево находится в Пристенском районе Курской области. Здесь мы родились и живём сейчас со своими родителями. Здесь родились наши мамы и папы, и бабушка с дедушкой. Нам очень захотелось узнать, какой была деревня раньше? Кто в ней жил? Чем занимались жители? Как жили? Мы так мало знаем о местности, в которой живём. Всё меньше и меньше остаётся старожилов, которые могут поведать о прошлом. Медлить нельзя. Ведь даже то, что было сегодня – завтра уже наша история.

Опросили одноклассников и старшеклассников, родителей и просто жителей села об информации, которую они знают о селе.

Заготовили анкету, на которую они могли бы ответить.

Подвели итоги своей предварительной работы.

Опрос родителей показал:

100% знают, где расположено наше село

100% знают, как оно называется

78% знают историю возникновения села?

83% знают знаменитых земляков и чем они знамениты

Могут ответить на вопрос, за что можно любить своё село.

Опрос школьников показал:

100% знают, где расположено наше село

100% знают, как оно называется

75% знают историю возникновения села?

80% знают знаменитых земляков и чем они знамениты

Могут ответить на вопрос, за что можно любить своё село.

Опрос сверстников:

100% знают, где расположено наше село

100% знают, как оно называется

25% знают историю возникновения села?

15% знают знаменитых земляков и чем они знамениты.

Затрудняются ответить на вопрос, за что можно любить своё село.

Вывод: отсюда следует, что очень плохо знают историю села мои сверстники.

Так возникла тема исследовательской работы «Летопись села моего», которую мы провели на занятиях после уроков.

Мы предположили, что если мы познакомимся с историей села:

проявится интерес к изучению истории села

обогатятся знания не только у нас, но и у многих сверстников о родном селе и его людях.

Это наша гипотеза.

Поставили перед собой вопросы, на которые надо искать ответы.

Наметили план действия.

Для поиска ответов обратились за помощью к толковому словарю, поговорили со старожилами села, встретились с работниками библиотеки, посетили сайты интернет, обратились за помощью к руководителю школьного музея боевой славы, в архив сельского совета.

Цель нашей исследовательской работы: знакомство с историей родного села, демонстрация достопримечательностей села.

Задачи, которые мы будем решать в ходе исследования:

Выяснить особенности развития истории села.

Найти исторические памятники и достопримечательности своей малой Родины

Собрать материал о своём селе (иллюстрации, фотографии, тексты и так далее).

Оформить собранный материал в виде альбома «Никто не забыт, ничто не забыто .

Научиться сотрудничать с одноклассниками, родителями и людьми, знающими историю возникновения села

План наших действий:

1.Обсудить тему на совете волонтёров.

2.Искать ответы на вопросы.

3.Подготовленный материал показать своим одноклассникам.

Для поиска ответов надо:

Обратиться за помощью к толковым словарям.

Изучить архивные данные села Бобрышево.

Провести экскурсии по улицам села.

Посетить школьный музей боевой славы, сельский совет, ветеранов, сторожил села.

Фотографирование достопримечательностей.

Поиск информации в интернете.

Мой Курский край! Тебя я вижу снова.

Здесь сердцу моему уютно и тепло.

Вокруг меня родное Бобрышево – .

Над речкой махонькой старинное село. .

Над крышей дым взлетает легким бантом -

И серой льдинкой тает, поднимаясь вверх.

Здесь центр села зовется странно Плантом,

А среди улиц есть Березовка, Заверх.

Мне любо все: в убранстве белом хаты

И шум крутых дубрав, и яблонь хоровод,

И тонущие в пурпуре закаты,

И перламутром рос сверкающий восход,

Крик Петухов, звучащий как куранты,

И колокольчики поспевшего овса.

И бирюза, нависшая над Плантом,

И над Совиновкой пичужек голоса.

Давно ветряк мне крыльями не машет.

И голова моя давным-давно в снегу.

Но помнит люд, что в сорок третьем Маршал

Сверстал в Заречье нашем Курскую дугу.

То Жуков был. А с ним Ватутин, Конев,

И Рокоссовский с Василевским были тут.

Здесь до сих пор земля от боли стонет

И павших в битве красных, как Христоса, чтут.

Прости, мой Бог, за дерзкое сравненье,

Но я уверен – каждый из героев свят:

Сложивший голову за Русь в сраженье

И тот, кто на кресте за веру был распят.

Плечом к плечу с пятёркой звёздной этой

В строю солдатском был по амплуа простак –

Хрущёв Никита – член Военсовета.

Из курских он крестьян. Что значит наш земляк.

Под грохот бомб и злой свинцовый ветер,

Под пение детьми и взрослыми молитв

И состоялась в год тот сорок третий

Одна из самых ярких и тяжёлых битв.

Горели избы. Танки скрежетали.

Под Прохоровкой воском плавилась земля.

А в это время в Бобрышево Сталин

Звонил из Московского Кремля.

Не торопясь, размеренно, но строго

( и как главный страны, и как генсек ЦК)

Расспрашивал, нужна ль фронтам подмога

И в чём нуждаются советские войска.

На поле бранном победив под Курском,

Войска советские пошли крушить Рейхстаг.

В календаре, как вехи, числа, даты

Но нет важнее даты, сколько не листай:

Двадцатый век, год славы – сорок пятый,

Число девятое, победный месяц май

Идут в бессмертье бывшие солдаты

Шагают в мир иной. Идут за взводом взвод.

Но вечно будет чтима эта дата.

И вечно будет жив великий мой народ.

Мой Курский край! Тебя я вижу снова.

Здесь сердцу моему уютно и тепло.

Живи, цвети, родное Бобрышево,

Над речкой махонькой российское село.

Автор: житель села Бобрышево – Гуторов Анатолий Николаевич

(член союза писателей).

В далёком прошлом территория села была покрыта сплошными лесами, было много болот и озёр. В лесах водились звери: медведи, волки, лисы и другие звери. Озёра были богаты рыбой. В болотах жили выдры, бобры. Существует предположение, что название села происходит от слова «бобр» Там, где сейчас центр села Бобрышёво, было большое озеро, местами покрытое камышами, по берегам росли склонившиеся к воде развесистые ивы. Озеро было покрыто лилиями и богато рыбой. Любители ловили рыбу, плавали на лодках. Некоторые пруды обмелели, исчезли, а многие сохранились. Некоторые жители села и сейчас имеют свои собственные маленькие пруды, в которых разводят рыбу.

Первые заселения начались главным образом на берегах речки

Гостимирец. Первым местом основания жилищ была улица Заверх (Юдов Колодец). Сейчас этот колодец стоит на огороде Дмитрия Никоновича Процких. Первыми переселенцами были жители из Рудавца по фамилии Леонидовы, Угримовы. Первыми переселенцами на улицу Плант были два украинца по фамилии Процких, бывшие крепостные украинского помещика, получившие свободу. Сейчас в селе очень распространены эти фамилии. Позже часть семей переселились на другую сторону реки, образовав улицу, которая носит название Хохловка.

Постепенно приток переселенцев увеличивался, люди выкорчёвывали деревья, создавая улицы с различными названиями. Одна из улиц получила название Гремячка. Она называлась так потому, что на этой улице жило много девушек, славившихся песнями и плясками.

Улица Берёзовка так называлась потому, что она была окружена березами. Сейчас там нет берёз, а только тополя.

Так постепенно шло расселение. Позже заселилась улица Заречье, где я проживаю со своей семьёй,

Хутор «Ковалёвку» первыми заселили ковали, это зажиточные люди.

Со слов старых людей известно, что в 1887 году в селе Бобрышёво

было около 500 дворов.

Население занималось земледелием и скотоводством. Крестьяне жили свободно, большими семьями, состоящими из 20 -30 человек. Земля принадлежала общине и распределялась на мужскую «душу» сроком на 12 лет, а затем вновь распределялась. И если в семье родился мальчик, то он не получал земли до тех пор, пока не истекал срок перераспределения земли.

Одна четверть населения не согласилась на новый передел и осталась пользоваться прежними наделами. И эта земля не переделялась и стала называться «четвертной». Из-за земли, расположенной в степи и названной урочищем «Святого колодца», шла междоусобная борьба между жителями села Бобрышево и стрелецкими жителями.

Несколько сот лет назад построили церковь за Васиным логом . Церковь была деревянной , рядом расположено кладбище. Однажды церковь сгорела. Причиной пожара были горящие свечи, оставленные после венчания. В 1904 году была построена небольшая церковь без приделов и колокольни. Церковь имела три пристольных праздника: Успенье, Михайлов день, Егорий.

Станция Кривцово построена 1883году. От Ржавы до города Обоянь проходила узкоколейная железная дорога. Она работала не по графику,

очень часто поезд останавливался на полпути, пассажирам приходилось идти за дровами и водой для паровоза, и уже тогда поезд шёл дальше

В 1875году была построена школа. В один из летних дней,

случился пожар и школа сгорела. Жители села Бобрышёво вновь построили школьную избу. В 1905 году школа стала иметь две комнаты.

На берегу «Васиного лога» были построены Кирпичные заводы: Финтисова, Леонидова, Меркула Наумовича и др.

На речке «Гостемирец» стояло 13 мельниц (Савинова, Юдова). Интересное название речки Гостемирец . В прошлое время

между жителями сёл Троицкое и Бобрышево проходили кулачные бои. Вот в один из таких дней гости мирятся. Отсюда и название Гостемирец.

Село Бобрышёво отличалось от других сёл тем, что в селе была волость, ведавшая жизнью 20 других сёл. Это позволяло ему быстрее других развиваться. Оно первым среди окружающих встретило Великую Октябрьскую революцию. Старое волостное правление было заменено Волостным Исполнительным Комитетом (Волисполком).

Волисполком имел комитеты: бедности (комбед), земельных, труда.

Волисполком возглавлял председатель Озеров Александр Александрович из села Троицкое. Комитет бедности (комбед) и земельный возглавлял Бобрышев Василий Федорович из села Бобрышево. Комитет бедности и труда возглавлял учитель Фёдор Григорьевич Правдивцев.

Советская власть в Курской области установилась в разных местах и в разные сроки. В городе Курске была установлена 26 ноября 1917 года, а в селе Бобрышево в конце ноября. До Октябрьской революции в селе Бобрышево располагалась волость. В Бобрышевскую волость входили окрестные сёла и деревни: Кривцово, Троицкое, Нагольное, Пселец, Красниково, Котово, Большие Крюки, Зорино, Шипы, Пересыпь. Во главе волости был старшина, а в каждом селе, деревне был староста, который осуществлял полное руководство. В результате ликвидации старых органов власти были созданы новые органы власти. Первым председателем Бобрышевского совета крестьянских депутатов был Леонидов Иван Меркулович (Период 1917 – 1920). Совет состоял из 5- 7 человек, избирали членов совета на собраниях открытым голосованием, обычно в состав совета избирались крестьяне - бедняки, членов партии на территории села не было.

С установлением приезжали уполномоченные из уезда (Бобрышевская волость входила в Обоянский уезд). Основным занятием населения было земледелие; земля – основной источник жизни людей.

До революции часть земли принадлежала помещикам; причём на территории села Бобрышево помещичьи имения были небольшие, примерно по двадцать пять – тридцать га. Таким образом, увеличение крестьянских наделов после установления Советской власти было незначительное.

До революции наделение землёй производилось только на мужские души, после революции этот несправедливый принцип распределения земли был ликвидирован. Так крестьяне жили единолично до начала коллективизации.

Коллективизация началась в 1928 году.

На территории села Бобрышево было организовано три колхоза. Первый был организован колхоз «Красное Знамя» в сентябре 1928 г. По улице Заречье. В колхоз вступило 17 семей:

1. Угримов Захар Иванович.

2. Труфанов Пётр Иванович.

3. Толмачев Андрей Никитович.

4. Леонидов Михаил Семёнович.

5. Толмачёв Егор Павлович.

6. Толмачёв Матвей Никитович.

7. Бобрышев Василий Васильевич.

8. Бобрышев Фёдор Андреевич.

9. Гуторов Константин Антонович.

10.Леонидов Захар Петрович.

11.Бобрышёв Фёдор Тихонович.

12.Гуторов Захар Захарович.

13.Дмитрий Фёдор Тихонович.

14.Дмитрива Анна Григорьевна.

15.Процких Пётр Иванович.

16.Ерин Сергей Васильевич.

17.Бобрышев Фёдор Васильевич.

Назывался колхоз коммуной. Первые колхозники жили в Кулиге, где построили себе маленькое хозяйство. Колхозное хозяйство было слабым и маленьким. После раскулачивания отдельных семейств, в колхозе стало 8 лошадей, 9 боронок, 2 сеялки, мелкий инвентарь. В 1929 году в колхоз вступило ещё 45 семей. В этом же году государство выделило 74 га. Земли, 2 сеялки. Колхозники всеми силами поднимали колхозное хозяйство. Построили амбар для хлеба, снятого с самостоятельно засеянного поля, конюшню для лошадей. Первым председателем был Г.Хохряков, он был коммунистом с 1918 года, хорошим товарищем. Он вместе с колхозниками жил на хуторе, ел из общего котла. Через год по указанию партии он уехал на Украину, где принял новый колхоз. После него был избран председателем коммунист Захар Иванович Угримов, который проработал более 4-х лет. За эти годы в колхоз вступило почти всё население заречной стороны. 85% было колхозниками. Колхозники брали в кредит у государства инвентарь, скот и землю. На каждую семью выделили по 1 га. Земли. Колхозникам помогало товарищество по совместной обработке земли, которое было организовано в 1928 году на станции Кривцово. Председателем товарищества был Бабкин А. И. Всё внимание он уделял развитию колхоза. И колхоз креп из года в год. В 1930 году был организован колхоз «13 лет РККА». Первым председателем его был Масалов Е. В. В колхоз вступило вначале 9 хозяйств:

1. Масалов Антон Егорович.

2. Леонидов Егор Иванович.

3. Леонидов Фёдор Егорович.

4. Бобрышёва Пелагея Егоровна.

5.Леонидова Анисья Ильинична.

6. Леонидов Гаврил Павлович.

7. Красников Иван Дмитриевич.

8. Леонидов Роман Захарович.

9. Ерин Яков Васильевич.

На первом же собрании колхозники решили свести лошадей в колхоз и сдать имеющийся инвентарь. Но помещения, где можно было разместить лошадей, не оказалось. К весне 1931 года в колхозе насчитывалось 32 хозяйства. В колхоз, в основном, вступили бедные и безлошадные хозяйства. Государство выделило этому колхозу машину-жницу, сеялку, травокосилку и другой инвентарь. В первую очередь засевались колхозные поля. Все работы (посевная, уборочная) давались нелегко, везде чувствовался недостаток тягла, инвентаря.

Среди населения были сторонники колхоза, но были и его противники, которые всячески старались вредить колхозу. Весной 1932 года многие семьи начали подавать заявления в колхоз. В колхозе начала крепнуть трудовая дисциплина. За халатное отношение к работе отдельные граждане исключались из колхоза. Так, например, Бобрышёв Егор Фёдорович был исключён из колхоза и выселен за пределы села Бобрышёво.

В декабре 1933 года Масалов Антон Егорович был послан на курсы ветеринаров. На его место председателем был избран Бобрышёв Николай Николаевич, через год в свой колхоз вернулся Масалов А.Е., теперь он работал главным ветеринаром. К этому времени в колхозе было более 40 голов крупного рогатого скота, был мелкий скот. В 1944 г. Масалов был вновь избран председателем колхоза.

Колхоз по ул. Плант был организован в 1931 г. Он назывался «Красное поле». Первым его председателем был Угримов В. И. В колхоз вступило впервые 25 дворов. Заявления вступающие подавали в колхоз « Красное Знамя». Вскоре было избрано правление колхоза. Членами правления были Бобрышев Кузьма Никитович, Угримов Ф.И, Угримов П.М. Был организован актив от сельского Совета, председателем которого был Бобрышев Г.Ф. Правление колхоза было на улице Берёзовка у Бобрышевой Анны Андреевны. Счетоводом был Леонидов Г. И. На селе работали депутаты, которые вели разъяснительную работу. В колхоз вступающие сдавали лошадей, повозки, плуги, мелкий инвентарь. В колхозе к 1932 году было около 70 лошадей пахали и сеяли. Свёклу сеяли 13 га, её обрабатывали и убирали вручную, кроме свеклы сеяли рожь, ячмень, просо, гречиху немного пшеницы. Сначала семена сбирали у колхозников, затем брали в РАЙЗО. Урожаи были невысокие, примерно, 7-8 центнеров с га, собирали зерновых культур. Удобрения, кроме навоза, не было. Рабочий день продолжался от 12 до 18 часов. Выходных не было. Хлеб раздавали на трудодни, денег колхозникам не платили. Угримов В.И. пробыл председателем 2 года. Из года в год колхозы крепли. Государство оказывало помощь машинами, тракторами. Население в 1932 году почти всё вступило в колхозы.

После объявления войны сразу же началась полная мобилизация , многие уходили добровольно. По указаниям партии весь скот эвакуировали в тыл. Возглавил эвакуацию комсомолец – бухгалтер Бобрышев Гаврил Сергеевич. Немцы оккупировали территорию села Бобрышево на 7 месяцев.

Много горя и ужаса повидали бобрышевцы. Напротив сегодняшней аптеки (раньше было КБО) немцы на виду у всех расстреляли Бобрышева Н. В. ИБобрышева Н. П. за то, что они не согласились вытаскивать машину, в которой ехали комендант и переводчик. В лесах действовал партизанский отряд под командованием Пашкова Петра Николаевича, который поддерживал дух населения. В отряд входили: Александр Павлович, Мишинёв Павел, агроном Иваненко и многие другие отважные бойцы.

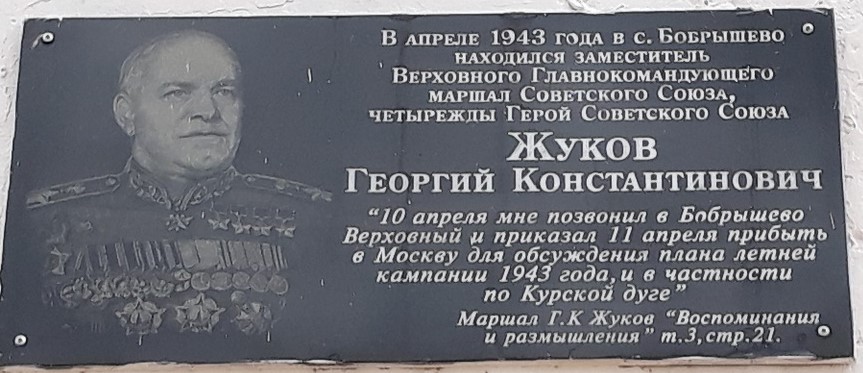

В 1943году в Бобрышево вступили советские войска. С улыбками и со слезами на глазах их встречали жители села. Вместе со всеми в наше село прибыл командующий фронтом – генерал армии товарищ Жуков, член военного совета Н. С. Хрущев. Штаб Жукова размещался на улице Заречье, а потом был переведен в лес на окраину «берёзовая роща», связь им обеспечивал наш житель Советских М.И.

18 мая 1943года Жуков был вызван к Сталину. А на следующий день Бобрышево бомбило 96 самолетов.

Война не окончилась, но колхозы уже начали восстанавливаться. Председателем колхоза «13 лет РККА» в 1944году стал опять Масалов А. Я.

9мая 1945г. Пришло извещение о долгожданной победе советского народа. Начали прибывать фронтовики. Встречали их всем селом, но многие так и не вернулись…Овдовевшие жёны, осиротевшие дети, смотрели на других счастливых людей и лишь только вытирали набежавшие слёзы.

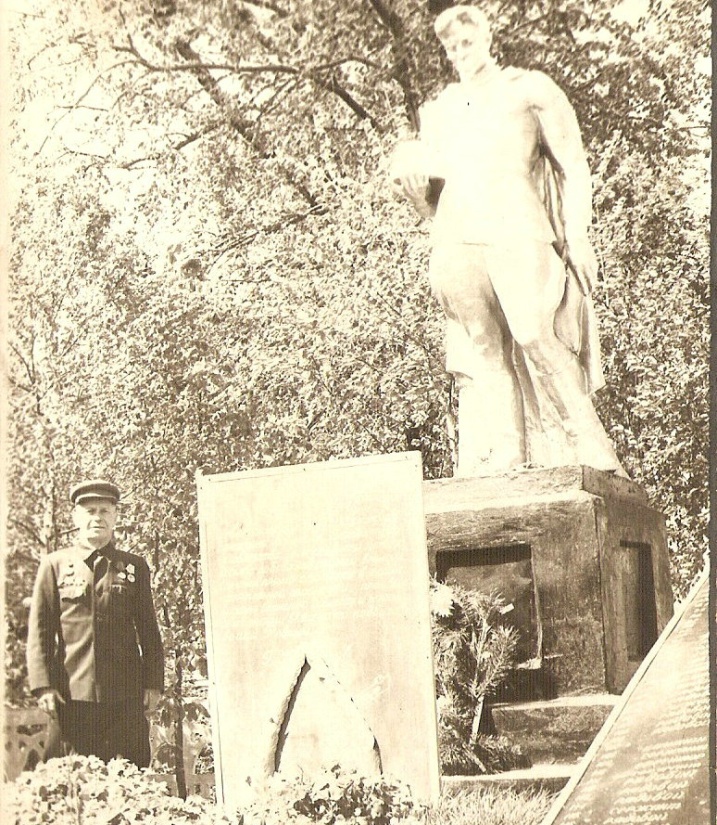

301 житель села был награждён орденами и медалями. В 1949 году в центре села на высоком постаменте был поставлен памятник защитникам нашего села – солдат с автоматом в руках.

Он молод, как и навсегда останутся молодыми те солдаты и офицеры, чей сон он оберегает. Они погибли в 1942-1943 годах в боях за освобождение села Бобрышево. Их фамилии высечены на границе . 513 односельчан ушли в Советскую Армию, могилы 209 из них раскиданы по стране и за её пределами.

Осенью 1950 года председателем колхоза «Красное знамя» стал Алексеев Михаил Ильич. В 1953 году было построено здание Дома Культуры. Строили его жители села Бобрышево из кирпичей церкви, которую ломали в селе Пселец. В 1959 году хозяйство было увеличено за счёт двух соседних колхозов – «Родина», расположенного на территории сёл Троицкое и Кривцово и райсемхоза «Еринка». Председателем объединённого хозяйства собранием от 9 февраля 1959 года был избран Михаил Ильич Алексеев.

Это было большое хозяйство. Площадь пашни составляла 6700 гектаров. Специализировалось оно на выращивании сахарной свёклы, а также на зерновых и кормовых культурах.

В колхозе было хорошо развито животноводство. Одних дойных коров здесь насчитывалось 1200 голов, более 4000 свинопоголовья и 3000 голов овец.

Хозяйство было оснащено большим количеством сельскохозяйственных машин. Тракторные отряды колхоза имели в то время 42 трактора, 16 зерновых комбайнов, автомобильный парк насчитывал 27 автомашин.

Урожай зерновых был стабильным, и каждый гектар давал по 25027 центнеров зерна, сахарная свёкла – 250-300 центнеров.

В 1956 году Мария Ивановна Бобрышева из колхоза «Красное Знамя» была удостоена высшей награды Родины – звания Герой Социалистического труда.

В 1961 году состоялась в селе Бобрышево первая русская зима. На празднике было несколько тысяч человек.

Снега не было, поэтому его завозили на машинах. По воспоминаниям жителей села, люди очень радовались этому празднику, у них появилась вера в великое будущее родного села.

Народное гулянье проходило до вечера, люди впервые почувствовали веселье после голода и войны.

В 1973 году звания Героя Социалистического труда был удостоен начальник производственного участка Фёдор Михайлович Труфанов. Впоследствии он был избран депутатом Верховного Совета СССР.

Это было единственное хозяйство, в котором за всё существование района два человека были награждены за самоотверженный труд высшей наградой Родины.

Так постепенно крепло село, строили новые дома, учреждения. В 1979 году председателем колхоза стал Руденко Николай Фёдорович. В это время стали строить дома для молодых семей, работающих в колхозе. Улица получила название Молодёжная. В эти годы был построен новый детский сад, а также торговый центр. В 80-е годы стали строить новую двухэтажную школу в центре села. В 1984 году была открыта новая школа.

Позднее в здании старой школы находилась Бобрышевская участковая больница.

В последующие годы очень часто стали меняться руководители колхоза: Баландин Виктор Яковлевич(1990-1994 гг.), Красников Александр Иванович(1995-1996гг.), Процких Николай Иванович(1997-2005гг.). Сейчас в селе Бобрышево колхоза нет, люди остались без работы и занимаются личным подсобным хозяйством.

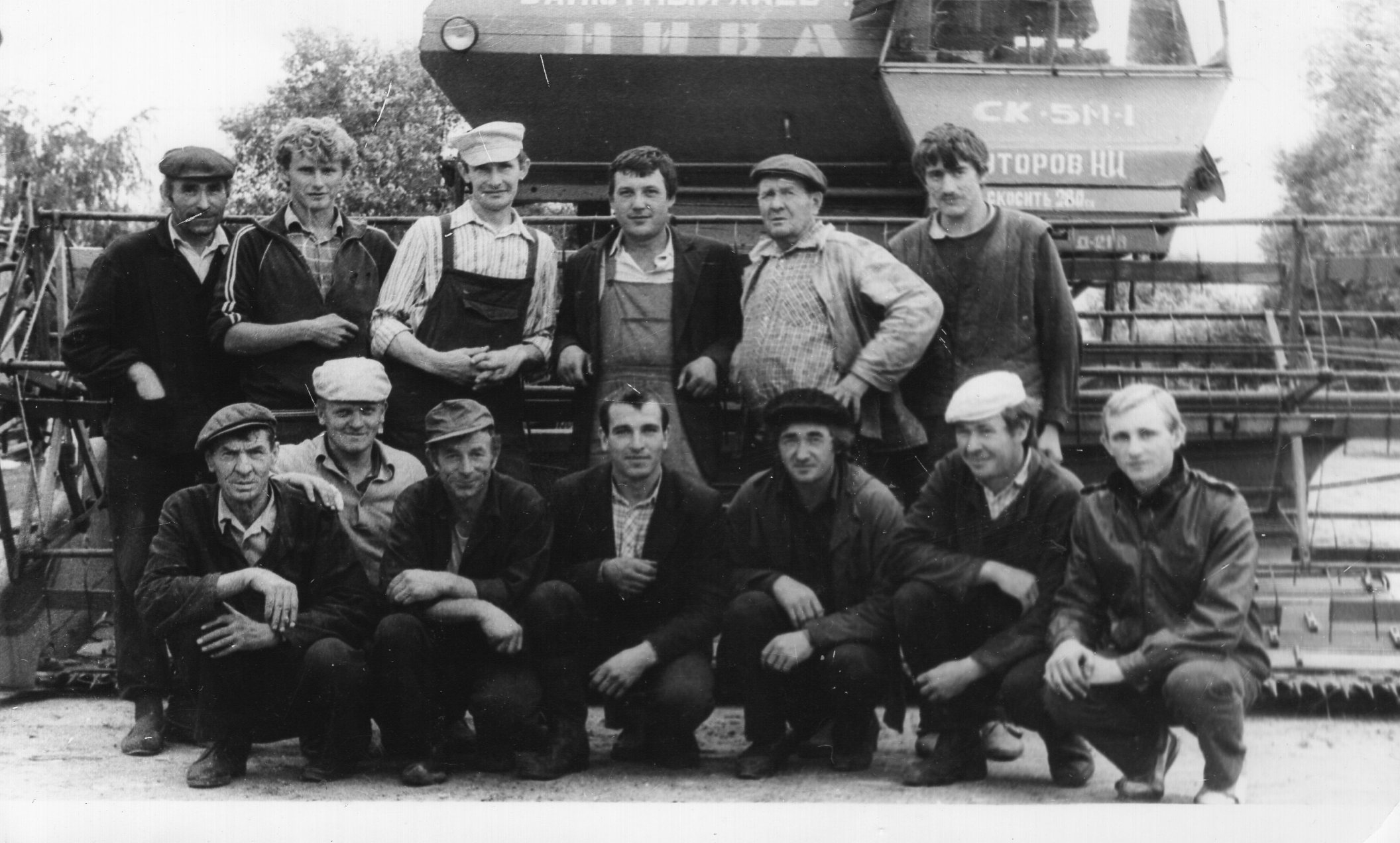

Рабочие колхоза «Красное знамя»

Бухгалтерия колхоза «Красное знамя»

Председателями Сельского совета за последние годы сделано очень много работы. Так в 2009 году Дудак Алла Ивановна очень много сделала для своего родного села: отремонтированы колодцы, привела в порядок здание администрации сельского совета, отремонтировала Бобрышевский ДК, но самое главное – газифицировано село.

Петров Виктор Владимирович привел в порядок дороги, продолжил газификацию территории села Придал красивый вид нашему селу.

В настоящее время председатель сельсовета - Бобрышев Сергей Иванович.

В селе Бобрышево очень много молодых семей, которым приходится строить дома. Многие из них получили субсидии из федерального бюджета.

В 2007 году накануне Великого праздника Победы, в селе Бобрышево состоялось торжественное перезахоронение останков воинов, погибших в боях за освобождение Пристенского района в 1941-1943 годах.

Останки семи воинов были найдены поисковиками клуба «Факел». Известны стали имена только двух воинов: Довлатова Николая Николаевича и Проскурова Алексея Николаевича, имена остальных неизвестны.

Гробы с останками погибших воинов были установлены в храме Успенья. Утром 8 мая настоятель церкви Отец Василий совершил отпевание погибших. После чего траурная процессия направилась к месту захоронения – Братской могиле.

20 августа 2013 года прошло перезахоронение останков Казначеева Василия Михайловича жителя Большие Крюки.

В октябре 2014 года было захоронено еще 2 неизвестных солдата.

От имени депутатов района на митинге выступил и поздравил собравшихся с 69-й годовщиной Победы председатель Собрания Г. Г. Дремов.

На митинге выступили районный военный комиссар В. П. Кравченко, председатель Совета ветеранов войны и труда, участник штурма рейхстага, Почётный гражданин района А. Б. Логвинов.

Затем гробы с прахом опустили в Братскую могилу. Со словами: «Вечная память, Вам!» жители села Бобрышево бросали в могилу горсти земли. Трёхкратный залп прозвучал как последний салют и последняя почесть павшим воинам.

На Братскую могилу установили деревянный крест, возложили гирлянду Славы, венки. Жители и ветераны положили букеты живых цветов.

Биографии выдающихся личностей разных поколений, проживающих на территории села Бобрышево

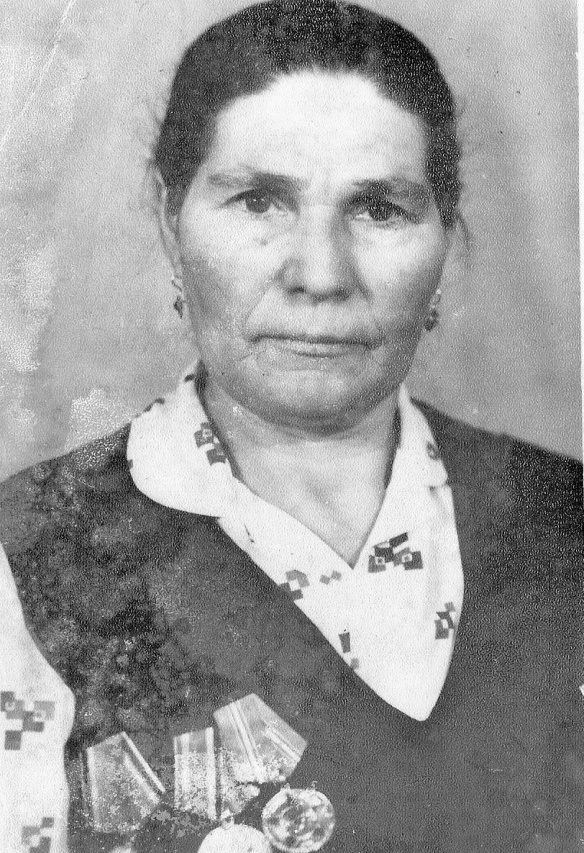

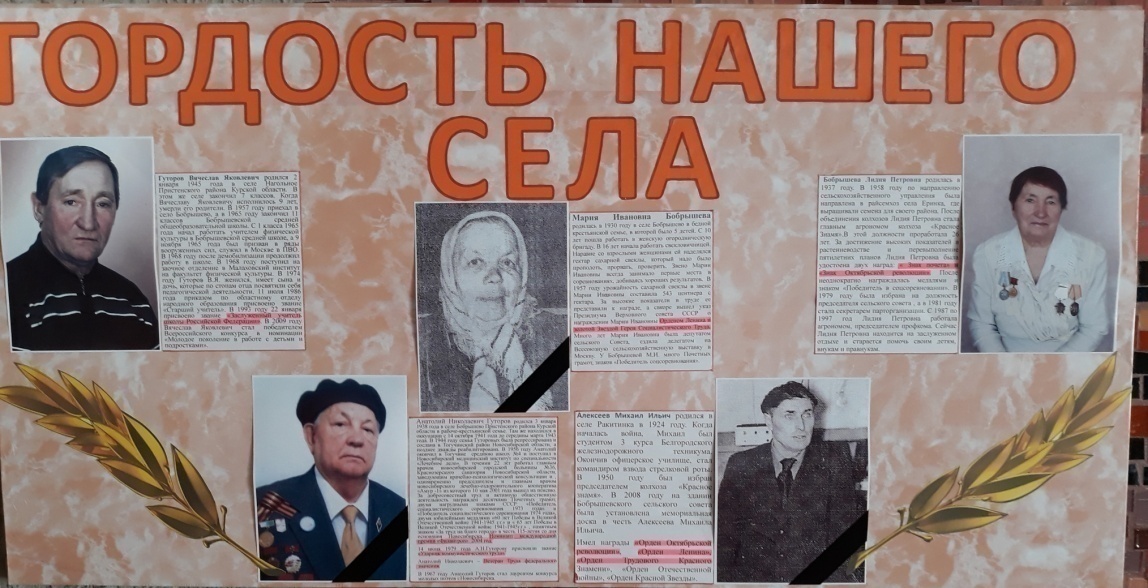

Бобрышева Мария Ивановна

(Герой Социалистического Труда)

Мария Ивановна родилась в 1930 году в селе Бобрышево в бедной крестьянской семье, в которой было 5 детей.

Детства Мария практически не видела, учиться в школе тоже не пришлось. С 10 лет пошла работать в женскую огородническую бригаду. Грамоте научилась в школе ликбеза, она умела писать свою фамилию и кое-как читать.

Тяжёлый ручной труд стал уделом всей её жизни.

В 16 лет она уже работала свекловичницей. Наравне с взрослыми женщинами ей наделялся гектар сахарной свеклы, который надо было обработать – прополоть, прорвать, проверить. Кроме этого, осенью вручную, лопатой приходилось её копать, обрезать ботву, а потом грузить и отправлять на сахарный завод.

Особенно трудно было в дождливую осень, когда приходилось убирать свекловичные корни и в слякоть, и даже по снегу. Техники в хозяйстве почти не было и свёклу вывозили на подводах, запряженных лошадьми, на волах.

Молодая, рано привыкшая к тяжёлому труду, Мария Ивановна уже тогда выделялась среди своих подруг особым трудолюбием и прилежанием. Её назначают звеньевой свекловичного звена. В звене было 15 женщин. В 60-е годы в колхозе стали появляться трактора, автомашины. Но теперь на каждую женщину в звене наделялось по 6 гектаров сахарной свёклы. Зарплату деньгами не давали, работали за трудодни-палочки, которые проставляли в ведомости. На них начислялась оплата сельскохозяйственной продукцией.

Звено Марии Ивановны не раз занимало первые места в соревновании, добиваясь хороших результатов.

В 1957 году урожайность сахарной свёклы в звене Марии Бобрышевой составила 543 центнера с гектара. За высокие показатели в труде её представили к награде. И вскоре вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Марии Ивановны Бобрышевой Орденом Ленина и золотой Звездой Героя Социалистического Труда.

Когда в Москве ей вручали награду – это были самые счастливые минуты в её жизни.

Много лет Мария Ивановна была депутатом сельского Совета, ездила делегатом на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москву.

Мария Ивановна работала свекловичницей до ухода на пенсию. Она не раз становилась победителем соревнования. У неё много Почётных грамот, знаков «Победитель соцсоревнования», но свою золотую Звезду Героя и орден Ленина она хранит и бережёт, как «зеница ока». Это главная награда всей её жизни.

Сегодня ей уже 79 лет. Но она трудится в меру своих сил: сама ведёт дом и держит небольшое хозяйство. Вот такие русские женщины!

Бобрышева Лидия Петровна

Бобрышева Лидия Петровна родилась в 1937 году. В 1958 году по направлению сельскохозяйственного управления была направлена в райсемхоз села Еринка, где выращивали семена для всего района.

После объединения колхозов Лидия Петровна стала главным агрономом колхоза «Красное Знамя». В этой должности проработала 26 лет. Колхоз «Красное Знамя» был одним из первых в районе. За достижение высоких показателей в растениеводстве и перевыполнение пятилетних планов Лидия Петровна была удостоена двух наград: «Знак почёта» и «Октябрьской революции».

После этого неоднократно награждалась медалями и знаком «Победитель в соцсоревновании».

В 1979 году была избрана на должность председателя сельского совета, а в 1981 году стала секретарём парторганизации.

С 1987 по 1997 год Лидия Петровна работала агрономом, председателем профкома. Трудилась честно и добросовестно, не щадила сил.

В 1998 году закончила свою трудовую деятельность. У Лидии Петровны 2 дочери и 1 сын, все они имеют высшее образование. Сейчас Лидии Петровне 71 год, но она продолжает трудиться в личном подсобном хозяйстве и старается помочь своим детям и внукам. Приходит в школу делиться опытом, рассказывая обучающим о нелегком труде.

Гуторов Вячеслав Яковлевич

(Заслуженный учитель Российской Федерации)

Гуторов Вячеслав Яковлевич родился 2 января 1945 года в селе Нагольное Пристенского района Курской области. В этом же селе закончил 7 классов. Когда Вячеславу Яковлевичу исполнилось 9 лет, умерли его родители. В 1957 году приехал в село Бобрышево, а в 1965 году закончил 11 классов Бобрышевской средней общеобразовательной школы. С первого сентября 1965 года начал работать учителем физической культуры в Бобрышевской средней школе, а 9 ноября 1965 года был призван в ряды вооруженных сил, служил в Москве в ПВО. В 1968 году после демобилизации продолжил работу в школе. В 1968 году поступил на заочное отделение в Малаховский институт на факультет физической культуры. В 1973 году закончил Малаховский институт физической культуры и продолжил педагогическую работу.

В 1974 году Гуторов В.Я. женился, имеет сына и дочь, которые по стопам отца посвятили себя педагогической деятельности.

11 июля 1986 года приказом по областному отделу народного образования присвоено звание «Старший учитель».

В 1993 году 22 января присвоено звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации». Воспитанники Гуторова В. Я. Являются призёрами не только района, области, но и России. Вячеслав Яковлевич является руководителем спортивной секции при школе, учащиеся с удовольствием посещают его занятия и добиваются высоких результатов.

С 1992 по 2001 год работал директором Бобрышевской средней общеобразовательной школы.

С 2001 года и по настоящее время работает преподавателем физической культуры и в Бобрышевской школе, пользуется авторитетом среди коллег, учащихся и родителей.

А в 2009 году стал победителем Всероссийского конкурса в номинации «Молодое поколение в работе с детьми и подростками.

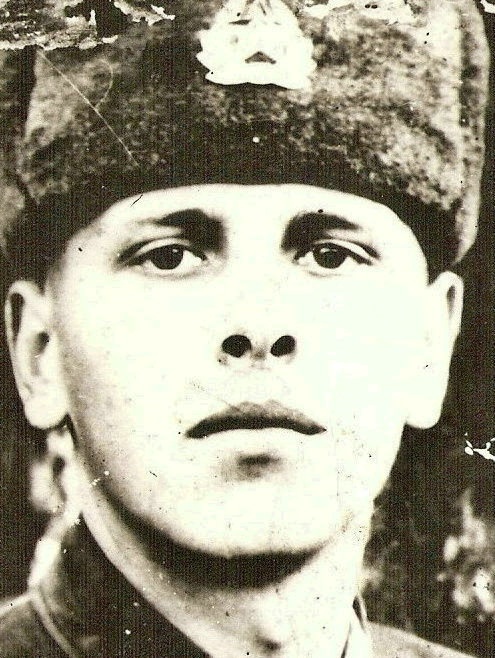

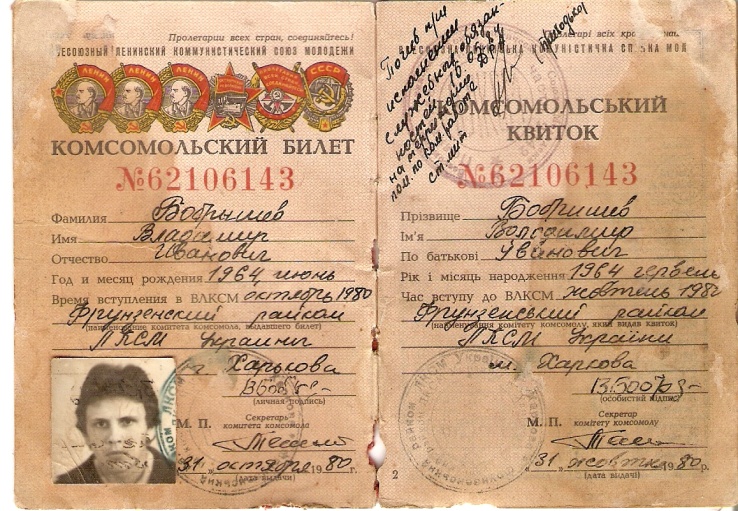

Бобрышев Владимир

Иванович

(воин – афганец, погибший в 1984 году)

И как же нам не вспоминать

Односельчан погибших лица.

Им выпал жребий – умирать,

Когда так надо б возвратиться.

И этот бой среди камней

Короткий, как клинок кинжала.

Не досчиталась средь парней

Бойца отважного держава.

Ушёл ты, гвардии сержант,

Верный долгу и присяге.

Равненье на него держать

В строевом солдатском шаге!

Автор: Бекетова Раиса Викторовна, село Ракитинка Пристенского района. Член союза литераторов Курской области.

Бобрышев Владимир Иванович родился 20 июня 1964 года в селе Бобрышево. Мама – Бобрышева Мария Ивановна – работала в колхозе честно и добросовестно. Она была женщиной спокойной, старалась поддерживать уют и лад в семье, воспитывала сына своим примером. Но когда Володя был в 9 классе, она умерла. Со смертью матери Володя лишился домашнего тепла.

После смерти матери Владимир переехал к родственникам в Харьков. Учился в ПТУ на столяра-краснодеревщика. По окончании – работал по специальности.

Осенью 1982 года был призван в ряды Советской армии. Служил гранатомётчиком в мотоманевренной группе пограничных войск.

Затем Афганистан… За 2 месяца до демобилизации Владимир погиб. Это произошло 16 мая 1984 года при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан.

Владимир Иванович Бобрышев был мужественным, стойким солдатом, верным сыном Отечества.

Ефрейтор Бобрышев В. И. за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан, награждён орденом Красной Звезды (посмертно).

Похоронили Владимира в родном селе Бобрышево. За могилой воина-афганца ухаживают учащиеся Бобрышевской средней школы. Каждый год 23 февраля и 9 мая на могилу Владимира ученики носят цветы.

В школе есть музей, в котором имеется страничка про воинов-афганцев. В музее проходят экскурсии, и ребятам рассказывают о героях Великой Отечественной войны и о героях – афганцах. В школьном музее находится комсомольский билет погибшего Владимира Бобрышева.

Мы, молодое поколение, преклоняемся перед мужеством Владимира Ивановича и гордимся, что такие герои жили в нашем селе.

В селе Бобрышево проживает ещё один участник Афганской войны, о

нём сейчас пойдет речь.

Воин – афганец Чехов Виктор Александрович

«  Прикоснись к подвигу сердцем»… Эти слова вошли в обиход. Их можно услышать на встречах, прочитать в газетных публикациях. Они стали привычными. Но в них заложен глубокий смысл. Прикоснуться к подвигу сердцем – это значит пропустить через свою душу действия человека, сопереживать и подражать ему; это значит не только помнить о тех, чья гибель стала подвигом, но и о тех, кто живёт среди нас, кто отдал многие годы служению Отечеству.

Прикоснись к подвигу сердцем»… Эти слова вошли в обиход. Их можно услышать на встречах, прочитать в газетных публикациях. Они стали привычными. Но в них заложен глубокий смысл. Прикоснуться к подвигу сердцем – это значит пропустить через свою душу действия человека, сопереживать и подражать ему; это значит не только помнить о тех, чья гибель стала подвигом, но и о тех, кто живёт среди нас, кто отдал многие годы служению Отечеству.

Я хочу рассказать о человеке, который пережил страшную войну, попав в чужую страну чуть ли не со школьной скамьи.

Чехов Виктор Александрович родился 24 декабря 1966 года в селе Бобрышево Пристенского района Курской области. В 1984 году он закончил школу, а 11 апреля 1985 года был призван в Армию. Три месяца проходил службу в Термезе, а потом – Афганистан. Вместе с другими такими же солдатами, не имевшими почти жизненного опыта, он оказался в чужой стране, в непривычной враждебной среде, в экстремальных обстоятельствах. Отношение к событиям, к окружающей действительности было эмоциональным. Это отразилось в письмах Виктора Александровича, в его стихах. «Какой любовью и нежностью были наполнены письма домой», - вспоминает мама бывшего воина – афганца. И это действительно так. В письме солдата, находящегося в центре военных действий, нет ни жалоб, ни упрёков, ни сожалений, а есть лишь безграничная любовь и забота о близком человеке. Это чувствуется в каждом слове письма.

Виктор Александрович был направлен в Баграмский разведбат связистом, там и проходил дальнейшую службу. Он неоднократно принимал участие в боевых действиях в Каримовской и Черинарской зелёнке, в армейских операциях.

Трудной была война. Душманы вскоре получили и освоили новейшее вооружение – вплоть до ракетных установок. Средневековое по уровню сознания общество успешно противостояло современной армии, используя против неё как недавно изобретённые средства войн, так и тактику партизанских действий, основанную на вековом опыте, на знании местности, на тесном сотрудничестве с «мирным» населением.

«Особенностью афганской войны,- вспоминает Виктор Александрович,- была массовая и искренняя религиозность местного населения. Это накладывало отпечаток и на ведение войны. Отмечая соблюдение религиозных обрядов как душманами, так и правительственными войсками, мы чувствовали, что это чужая война, что вмешательство во внутреннюю жизнь этой страны неуместно».

У солдат часто возникал вопрос: зачем мы здесь? И постоянно приходило понимание того, что этот мир, живущий по особенным законам, нужно оставить в покое, дать решить все проблемы самостоятельно, не влезая «в чужой монастырь со своим уставом».

Прошли два года службы в Афганистане. Наступила долгожданная пора возвращаться домой, в свою страну, к своим родным и близким. Но дорога домой у Виктора Александровича была нелёгкой.

При выводе солдат из Афганистана душманы блокировали дорогу в Саланг. Душманы будто не хотели отпускать живыми солдат на Родину. Но, к счастью, всё разрешилось благополучно.

К концу службы Виктору Александровичу было присвоено звание – старшина. Он был награждён за боевые заслуги Орденом Красной Звезды.

12 мая 1987 года Чехов Виктор Александрович вернулся из Армии.

Трудно сейчас представить, как можно пробыть два года в чужой стране, как можно найти в себе силы бороться, идти до конца. Но наш земляк вытерпел все трудности и благополучно вернулся на Родину.

Сейчас Виктор Александрович живёт и работает в своём родном селе, у него семья, прекрасные дети. Его уважают жители села и района, отзываются о нём только с лучшей стороны. А ведь всего этого могло бы и не быть. Как ничего нет у тех молодых парней, сложивших голову на чужой земле. А ведь у них тоже могли быть дети, внуки, любимая работа, семья. А виной всему война, жестокая и несправедливая. Виктору Александровичу повезло вернуться домой живым, пережить весь ужас и не сломиться.

Я горжусь, что живу с этим человеком в одном селе, что могу видеть его каждый день, что могу сказать «спасибо» за мужество и героизм, за отвагу. Я счастлива, что со мной в классе учится его дочь, которая тоже гордится своим отцом, уважает его и всегда отзывается о нём с любовью и нежностью.

Чехов Виктор часто приходит в школу, рассказывает о событиях той ужасной войны.

Я считаю, что Чехов Виктор Александрович – пример для подражания всем подрастающим мальчишкам нашего села, которым в ближайшем будущем придётся защищать своё Отечество. И кто знает, что ожидает их

История жизни этого человека – лишь малая крупица тех судеб, которые навсегда связаны с этой войной. Тысячи солдат погибли, а те, кто всё же вернулся, навсегда запомнят эту войну. Они боролись за нас, и мы должны уважать их, быть им благодарными, потому что нет платы достойней, чем вечная память.

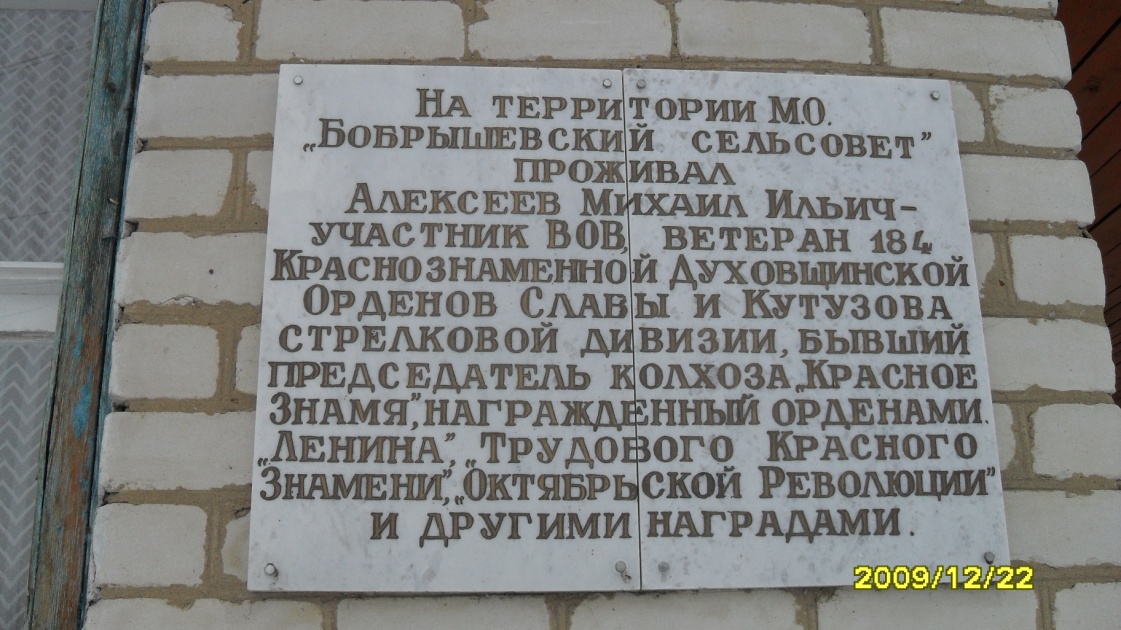

Алексеев Михаил Ильич

Михаил Ильич родился в селе Ракитинка в 1924 году. В селе он был первенцем, а всего детей было пятеро – ещё три брата и сестра.

Отец Михаила Ильича работал председателем сельских Советов, потом начальником политотдела Пселецкой МТС. Перед войной был избран председателем колхоза «Новый путь». А в июле 1941 года был мобилизован на фронт в ряды действующей армии. В августе 1943 года погиб смертью храбрых.

Когда началась война, Михаил был студентом третьего курса Белгородского железнодорожного техникума. Вместе с последними отходящими воинскими частями, 17-летним юношей Михаил добровольно ушёл воевать в качестве рядового стрелкового подразделения.

Окончив офицерское училище, стал командиром взвода стрелковой роты. С боями прошел до Кенигсберга, был дважды ранен, особенно тяжёлым было второе ранение, в результате которого он стал инвалидом Великой Отечественной войны.

Вернулся домой, имея множество наград за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Среди них два Ордена Отечественной войны, два Ордена Красной Звезды и множество медалей. Вернувшись домой, Михаил Ильич долго засиживаться не стал. Вначале работал заведующим избой-читальней, а затем – секретарём сельского Совета. Потом пошёл на повышение и был избран секретарём Кривцовского райисполкома.

Осенью 1950 года члены колхоза «Красное знамя» доверили ему руководить хозяйством и избрали председателем. В 1959 году хозяйство было увеличено за счёт двух соседних колхозов – «Родина», расположенного на территории сёл Троицкое и Кривцово и райсемхоза «Еринка». Председателем объединённого хозяйства собранием от 9 февраля 1959 года был избран Михаил Ильич Алексеев.

Это было большое хозяйство. Площадь пашни составляла 6700 гектаров. Специализировалось оно на выращивании сахарной свёклы, а также на зерновых и кормовых культурах.

В колхозе было хорошо развито животноводство. Одних дойных коров здесь насчитывалось 1200 голов, более 4000 свинопоголовья и 3000 голов овец.

Хозяйство было оснащено большим количеством сельскохозяйственных машин. Тракторные отряды колхоза имели в то время 42 трактора, 16 зерновых комбайнов, автомобильный парк насчитывал 27 автомашин.

Урожай зерновых был стабильным и каждый гектар давал по 25027 центнеров зерна, сахарная свёкла – 250-300 центнеров.

В 1956 году Мария Ивановна Бобрышева из колхоза «Красное Знамя» была удостоена высшей награды Родины – звания Герой Социалистического труда. А в 1973 году звания Героя Социалистического труда был удостоен начальник производственного участка Фёдор Михайлович Труфанов. Впоследствии он был избран депутатом Верховного Совета СССР.

Это было единственное хозяйство, в котором за всё существование района два человека были награждены за самоотверженный труд высшей наградой Родины. В работе Михаила Ильича сочетались: требовательность, принципиальность, квалифицированное знание своего дела, и в тоже время – доброта, чуткость и отзывчивость к людям труда.

Михаил Ильич несмотря на большую занятость в решении хозяйственных вопросов, активно участвовал в общественной жизни района. Несколько раз избирался членом бюро райкома партии, постоянно встречался с учениками Бобрышевской средней школы.

Под его руководством воспитывались талантливые кадры. Взяв всё лучшее от своего руководителя, инженер Е. Ф. Правдивцев, агрономы А. И. Рыжков и П. Я. Игнатьев впоследствии сами стали руководителями колхозов.

К боевым наградам М. И. Алексеева добавились награды за мирный труд. Он был удостоен Ордена Октябрьской революции, Ордена Ленина, Ордена Трудового Красного Знамени и многих медалей.

В 2008 году на здании нынешнего Сельского Совета была установлена мемориальная доска в честь бывшего председателя колхоза «Красное Знамя» Михаила Ильича Алексеева. На открытие мемориальной доски приезжали дети легендарного председателя – двое сыновей и дочь, которых пригласила на это событие администрация села Бобрышево.

Давно уже нет его в живых, забыты его предшественники и преемники, ушёл в историю и сам колхоз «Красное Знамя», а Михаила Ильича Алексеева помнят и чтят в нашем селе до сегодняшнего дня, в итоге появилась и мемориальная доска с его именем.

Биографии

героев

Великой

Отечественной

войны

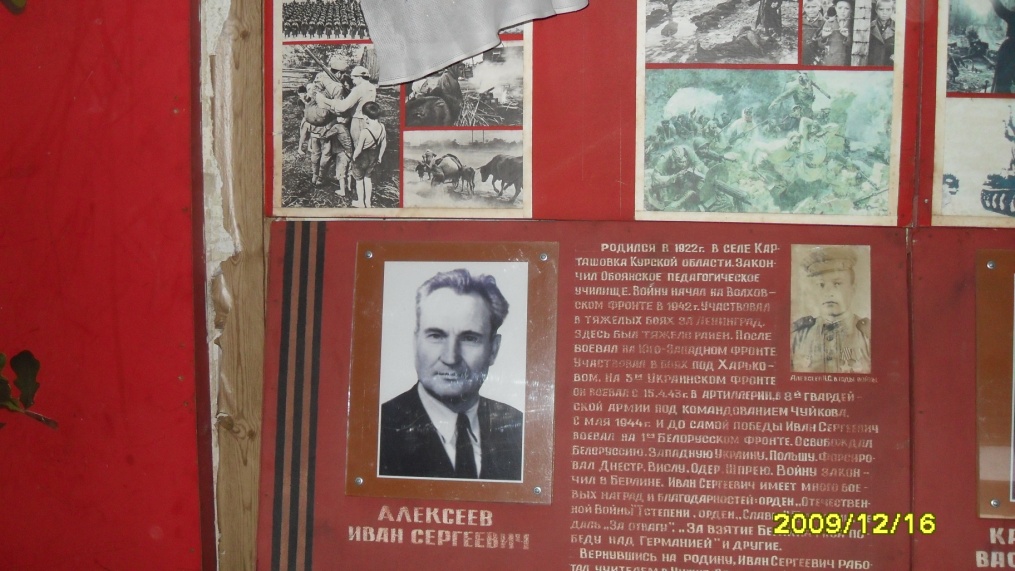

А  лексеев Иван Сергеевич

лексеев Иван Сергеевич

Родился в 1922 году в селе Карташовка Курской области. Закончил Обоянское педагогическое училище. Войну начал на Волховском фронте в 1942 году. Иван Сергеевич участвовал в тяжёлых боях за Ленинград. Здесь был тяжело ранен. После госпиталя воевал на Юго-Западном фронте, участвовал в боях под Харьковом. На третьем Украинском фронте он воевал с 15 апреля 1943 года в 8-й Гвардейской армии под командованием Чуйкова.

С мая 1944 года и до самой победы Иван Сергеевич воевал на 1-м Белорусском фронте. Он освобождал Белоруссию, Западную Украину, Польшу, форсировал Днестр, Вислу, Одер, Шпрею. Войну закончил в Берлине.

Иван Сергеевич имеет много боевых наград и благодарностей. Вернувшись на родину, работал в Нижне-Ольшанской школе учителем истории, затем заведующим РОНО Кривцовского района, был директором Бобрышевской средней школы.

В школьном музее есть страничка памяти об Иване Сергеевиче Алексееве.

Поляков Дмитрий Васильевич

Родился в 1920 году в селе Бобрышево. До войны работал трактористом в совхозе. В 1940 году ушёл в армию, перед самой войной служил на Румынской границе. Дмитрий Васильевич воевал в 156 артиллерийском полку под Харьковом связистом, участвовал в битвах под Воронежем, на Сталинградском фронте, на Курской дуге. Участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши, Праги, Чехословакии.

Награждён медалями «За отвагу», «За героическую защиту Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».

После войны вернулся в своё родное село Бобрышево, работал в колхозе трактористом, был бригадиром тракторной бригады.

Полякова Ольга Ивановна

Родилась в 1923 году в селе Бобрышево. В войну вступила выпускницей школы. В 1942 году она оказалась на Сталинградском фронте связистом. В сорока градусный мороз в глубоком снегу под огнём противника Ольге Ивановне приходилось устанавливать связь, работая дни и ночи. Вместе с мужем, боевым товарищем, Поляковым Дмитрием Васильевичем воевала на Курской дуге, прошла боевой путь от Сталинграда до Праги.

Ольга Ивановна награждена медалью «За боевые заслуги», «За героическую защиту Сталинграда». После войны работала в колхозе бригадиром, затем заведующей фермой.

Карачевцев Яков Павлович

Родился Яков Павлович в 1923 году в селе Бобрышево Пристенского района Курской области. Воевал на Юго-Западном, Ленинградском, 1-м Прибалтийском фронтах. Участвовал в боях под Воронежем. Во время переправы через Западную Двину его миномёт переправился первым и обеспечивал возможность переправы батальона.

В сражении на латвийской земле лично уничтожил более десяти вражеских солдат. В боях за Киев в районе города Коростень был наводчиком 152 м гаубицы , и огнём орудия его расчёт уничтожил два танка.

Яков Павлович награждён «Орденом Славы», медалью «За отвагу» и многими другими наградами.

После войны работал учителем немецкого языка в Бобрышевской средней школе.

Процких Степан

Михайлович

Процких Степан Михайлович родился в 1925 году, на фронт был призван в 1943 году. Воевал стрелком в Гвардейской дивизии, участвовал в сражении под Прохоровкой, в боях под Минском, Вильнюсом, дошёл до Клайпеды. После войны Степан Михайлович более 40 лет трудился в родном колхозе. Имеет боевые и трудовые награды.

Хардикова Нина Сергеевна

Хардикова Нина Сергеевна родилась в селе Бобрышево в 1927 году. Родители у Нины Сергеевны всю жизнь проработали в колхозе, так что она вместе со своим младшим братом с ранних лет была приучена к труду.

Когда началась война, Нине Сергеевне было 14 лет. Она помогала нашим солдатам и была ранена в правую руку. Кое-как ей помогли добраться до ближайшей хаты. Туда же пришёл то ли немец, то ли финни ударил прикладом бедную Нину, приняв её за партизанку. Стиснув зубы, девочка терпела жуткую боль от ранения и удара прикладом. Бабка, находящаяся в этом доме, сначала заговаривала кровь (ни бинтов, ни марли не было), а потом перевязала рану книжными корешками.

В 1942 году Нина Сергеевна ушла на фронт добровольцем. В 1943 году в село Бобрышево приехал госпиталь, который формировался в Тамбове, и там Нина Сергеевна стала работать медсестрой. В 12-й артиллерийно-зенитной дивизии имени Кутузова работала официанткой.

Нина Сергеевна была угнана в Германию, помнит все города на территории Германии, как прислуживала и жила в доме немецкого генерала. Там же на чужой земле, в Советском консульстве, Нина Сергеевна и её будущий муж, с которым она познакомилась в оккупации, расписались.

В родное село Нина Сергеевна попала в 1947 году, но без мужа (его не пускали через границу). Вернувшись в родное село Нина Сергеевна вышла второй раз замуж.

После войны приходилось голодать, Нина Сергеевна делала из крапивы кислицу, из кукурузы лепешки, так и спасла свою семью от голода.

Сейчас Нина Сергеевна на пенсии, у неё двое детей, но живёт она одна. О своих наградах стесняется говорить, хотя их и заслужила. Она – ветеран труда.

Война не сломала эту сильную женщину, не озлобила. Она осталась доброй, приветливой, только вот когда говорит о своих фронтовых друзьях, слёзы появляются на глазах.

В настоящее время ученики Бобрышевской средней школы со своими учителями навещают Нину Сергеевну и поздравляют с праздниками, а так же помогают по хозяйству.

Перьков Николай Григорьевич

Родился Николай Григорьевич 15 октября 1923 года в селе Бобрышево. Образование получил среднее специальное. С 1939 года – член ВЛКСМ. Во время войны принимал участие в сражениях на Центральном и Белорусском фронтах. Воевал на Курской дуге, участвовал в штурме Кенигсберга. Закончил войну на территории Восточной Пруссии.

Награждён орденом «Красной Звезды» и медалями «За победу над Германией» и «За взятие Кенигсберга».

После войны работал Николай Григорьевич в районном военкомате.

Колесников Николай Михайлович

Колесников Николай Михайлович родился в селе Бобрышево в 1922 году. 15 октября 1940 года был призван в армию Пушкинским районным военкоматом.

Скоро началась война, и Николай Михайлович пошёл на фронт. В боях и походах в ВОВ он участвовал в составе 183 стрелковой дивизии, в 623 полку. Воевал под Ленинградом, подо Ржевом, участвовал в боях за город Калининград, в обороне Воронежа, в сражении под Прохоровкой, в освобождении Белгорода, Харькова, Киева.

31 декабря Николай Михайлович был ранен в городе Бердичев. Он садился в машину, и в это время взорвалась мина, осколок попал ему в ногу. Так Николай Михайлович оказался в госпитале.

12 ноября 1944 года Николаю Михайловичу было присвоено звание сержанта. Он награждён медалями «За боевые заслуги».

Макиенко Мария Павловна

Родилась Макиенко Мария Павловна в сентябре 1924 года. Закончила 8 классов в селе Бобрышево. «Каждое лето детьми работали в колхозе: косили сено, рожь, пшеницу», - вспоминает Мокиенко Мария Павловна. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 18 лет. В село пришли немцы и некоторых угнали в Германию. Мария Павловна избежала этой участи. Когда приходили немцы к ним домой, они прятались по погребам, чердакам, а староста скрывал их. Она была комсомолкой и прятала свой билет, потому что за это немцы вешали. Потом гоняли работать на железную дорогу Ржава - Обоянь зимой чистить снег. И вот настал долгожданный час свободы. Советские войска освободили наше село. Они рыли окопы за Ржавой и в Зорино, а когда к ним в село перевели военный госпиталь, Мария Павловна пошла работать в хирургическое отделение санитаркой: помогала перевязывать раненых, накладывала гипс.

Два её брата и отец пошли на войну, и она с 1943 года по 1945 год была на фронте. С советской армией дошла до Германии, не дойдя до Берлина 10 километров. О Победе они узнали ночью 8 мая 1945 года. Их разбудила стрельба, радостные крики, пришёл замполит и объявил, что война закончилась – Победа!

Со своим мужем Макиенко Василием она познакомилась в госпитале, ухаживала за ним, делала перевязки. Он был старшим лейтенантом. После войны они поженились, уехали работать на север. А в 30 лет Мария Павловна осталась вдовой после гибели мужа. С двумя детьми на руках она вернулась в село Бобрышево к отцу и матери, старшему сыну тогда было 6 лет, младшему 3 года, а третьим ребёнком была беременна.

Макиенко Мария Павловна гордится своими сыновьями. Старший сын Владимир учился в Москве, стал спортсменом. Пишет книги о спорте. У неё 5 внуков и 2 правнучки. Сейчас она живёт в своём доме одна. Приезжают в гости дети, внуки, встречается с однополчанами

Мы, волонтеры, помогаем Марии Павловне с уборкой территории, покупаем лекарства, поздравляем со всеми праздниками, к которым готовимся со всей ответственностью. Мария Павловна - замечательный, отзывчивый, добрый человек. В сентябре 2014 года ей исполнилось 90 лет, и ребята постарались сделать её праздник незабываемым. Приготовили подарок, составили сценарий и сложили стихи для замечательной юбилярши: «Мы за все Вам благодарны, и не выразить в словах, наши чувства к ветеранам с сединою на висках…»

(Приложение №.5 Статья в газете «Районные известия» «Волонтерство как путь в героическое прошлое»)

Достопримечательности

села

Бобрышево

(описание и фото)

Село Бобрышево знают все в Пристенском районе. Оно издавна славилось рекордами в сельском хозяйстве, на территории села проживают талантливые люди, которые многого добились в своей жизни.

В селе Бобрышево есть много достопримечательностей. Я хочу начать свой рассказ с церкви. Вначале это была деревянная церковь, но она сгорела. После пожара построили храм из красного кирпича, это было примерно в 19 веке.

По рассказам долгожителей села, Церковь строили архитекторы из Москвы. Сейчас храм Успения Пресвятой Богородицы выглядит так.

Настоятель храма – протоиерей Василий Негер. В 2009 году в Церковь провели газ, теперь в храме тепло и уютно. Прихожане с удовольствием в праздничные дни приходят в храм и получают душевную благодать.

В храм Успения Пресвятой Богородицы приезжают люди из окрестных сёл, так как больше ни в одном селе нет Церкви. В храме совершаются таинства.

.

В храме идет ремонт и 3 мая 2015 года восстановили колокольню.

Рядом с Церковью растёт осина, которой уже около 180 лет. Это самое старое дерево в нашем селе, оно повидало много на своём веку и является достопримечательностью села Бобрышево

Памятник Солдату

Рядом с Церковью находится памятник солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. Этот памятник был установлен в 1949 году.

За 65 лет он претерпел много изменений и сейчас выглядит так.

Каждый год 9 мая у памятника в селе Бобрышево проходит парад Победы. Сюда приходят ветераны Великой Отечественной войны, школьники, приезжают родственники захороненных солдат, чтобы поклониться павшим в этой жестокой войне.

Старшеклассниками из Бобрышевской школы организована Вахта Памяти. С самого раннего утра 9 мая мальчишки, переодевшись в военную форму, стоят у памятника.

9 мая 2017 года

Библиотека

В селе есть две библиотеки: детская и взрослая. В них работают квалифицированные специалисты, которые не только выдают книги, но и проводят беседы, праздники с учениками и жителями села.

Обучающиеся Бобрышевской школы часто посещают библиотеку, с удовольствием участвуют в дискуссиях, слушают лекции. В библиотеке можно найти ответ на любой вопрос, в ней много классической и научной литературы.

Дом культуры

В сельском Доме культуры проходят различные мероприятия, работают кружки. Дети с удовольствием посещают их в свободное время. Руководитель музыкального кружка – Рыжков Сергей Григорьевич. В здании есть бильярд, после работы молодёжь с удовольствием приходит поиграть. Директор сельского Дома культуры – Борис Валентинович Гутнев. Это творческий человек, которого уважают не только взрослые, но и дети.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бобрышевская средняя общеобразовательная школа»

Открыта школа была в 1984 году. Сейчас директор школы – Бочарова Людмила Викторовна. В школе обучаются 142 обучающихся. Учителя – квалифицированные работники образования. В школе есть музей, библиотека, красивая столовая, большой спортзал. В 2014 году открыли спортивную площадку.

Радиоузел.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» село Бобрышево

Детский сад был построен в 80-е годы. Сейчас в садике 1 группа, в которую ходят дети разного возраста. В детском саду большая игровая комната, много игрушек, просторная столовая. Дети с удовольствием проводят время со своими воспитателями.

Амбулатория

«Бобрышевской больницы»

Администрация Бобрышевского Сельсовета:

Р одник

одник

Праздники нашего села:

Праздник «Троица»

Праздник: «День села»

9 мая

Собственная программа реализации проекта:

Наш проект рассчитан на долгий срок реализации, так как летопись

подразумевает постоянное пополнение актуальными и современными

сведениями. В этом году мы только начали работу с того, что придумали

название страниц летописи (страницы могут добавляться по мере

необходимости).

Результаты:

1. Изучили архивные материалы об истоках села Бобрышево.

2. Встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда и старожилами села Бобрышево.

3. Дали анализ хозяйственной, культурной жизни жителей в разные периоды истории.

4. Рассмотрели трагические и героические события в эпоху Великой Отечественной войны.

5. Проследили историю села в XX веке.

6. Создали альбом «Никто не забыт, ничто не забыто» и подарили в школьный музей.

7. Оформили стенд «Гордость нашего села».

8. Создали рубрику на сайте «Моя малая Родина».

Вывод.

Исследовательский проект направлен на развитие любви к истории родного села, уважения к её прошлому. Нам хотелось возродить память о прошлом, о славных страницах нашего села, о предках, о великих традициях родной земли – нашего села, поближе познакомится со знаменитыми людьми села.

Заключение.

Мы понимаем, что это далеко не полная работа, некоторые данные нам так и не удалось узнать, например, о судьбах односельчан в годы репрессий. В дальнейшем мы планируем заниматься этой работой углубленно. Ведь человеку необходимо знать свою историю. Нужно провести классный час «История моего села» для ребят и родителей. Оформить стенд «Настоящее и прошлое нашего села». Снять небольшой ролик «Значит, моя деревенька живёт» после экскурсии по улицам села. Провести круглый стол «Знай и люби свой край». Поняли, как много ещё можно рассказать о селе, об организациях, людях. Решили продолжить исследовательскую работу с темами «История школы», «Мой любимый детский сад», "Учителя и выпускники школы – участники Великой Отечественной войны", «Мой храм».

Вот такое моё село, маленькое, но очень любимое. Мы гордимся тем, что мы родились и выросли в селе. «Чувство Родины…оно начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке, односельчанам. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением», поэтому наш отряд волонтёров старается по мере своих возможностей сохранять и приумножать богатство и славу нашего села. Мы мечтаем отучиться и вернуться сюда, чтобы сделать что-то полезное для села. Ведь кто, если не мы? Молодое поколение – это будущее страны. Сделав полезное для своего села, ты сможешь прикоснуться сердцем к Родине.

Многие наши одноклассники мечтают уехать из деревни, не видят здесь перспективы. Но кто же будет развивать село, если не сегодняшняя молодёжь? Кто побеспокоится о ветеранах Великой Отечественной войны, которым так нужна наша забота?

Пройдёт ещё немного времени, и многие события из жизни нашего села будут безвозвратно потеряны, поскольку не останется людей, которые могли бы рассказать нам о том времени, в котором они родились и жили. Мы не хотим, чтобы история нашего села осталась в прошлом. Даже если каждый из нас соберёт материал об одном человеке, об одной семье, живущей или жившей в нашем селе, это будет уже большой вклад в сохранении истории нашего села, ведь история жизни людей – это история в целом. Таким образом, мы узнали, что село Бобрышево было районным центром. Много бед и невзгод видело село и его люди. Всё выстоял наш народ. Надеемся, и в будущем оно будет жить. Село живо, пока живы мы.

Мы думаем, что нужно всем вместе заботиться о своей малой Родине, любить её и уважать, как это делали наши деды и прадеды!

Список использованной литературы:

1. В.И.Даль «Толковый словарь русского языка. Современная версия, Эксмо-Пресс, 2011 год».

2. Воспоминание и размышления Макиенко М.П.

3. Воспоминание и размышления Борышевой Л.П.

4. Воспоминание и размышления Хардиковой Н.С.

5. Воспоминание и размышления Гуторова В.Я.

6. Воспоминание и размышления Чехова В.А.

7. Интернет-данные о селе Бобрышево Пристенского района Курской области.

8. Сборник документов из архива Пристенского района Курской области.