| Изучение нового материала. Работа со статьей учебника. Стр. 29-30

Слово учителя.

Работа со статьей учебника. Стр. 31-32.

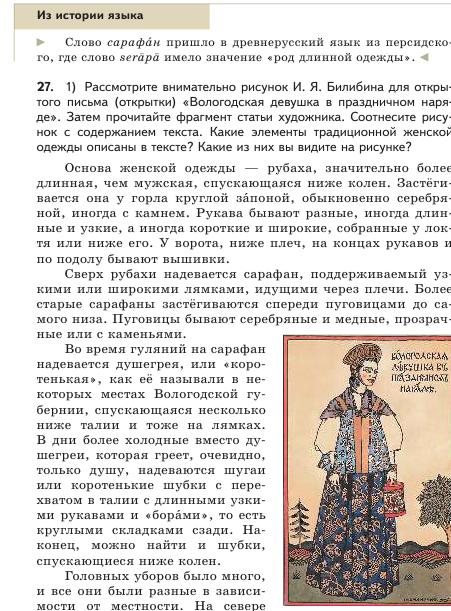

| Как вы понимаете мысль о том, что «язык сохраняет отдельные «кусочки», «осколки старинных слов»? Как вы думаете, какие «отзвуки» древнего слова лепота имеют в виду авторы текста? Какое значение в современном русском языке имеет сочетание за тридевять земель? Попробуйте догадаться, какое число скрывается за числительным «тридевять»? Имейте в виду, что в старину в народном языке наряду с общей десятеричной системой счета существовала и другая, девятеричная, то есть счет девятками. Известно ли вам шутливое выражение сарафанное радио? В каких ситуациях его употребляют? Как вы думаете, какие представления лежат в основе смысла этого выражения?

«Уважение к минувшему – вот черта, отделяющая образованность от дикости», – это слова А.С.Пушкина. Шагнуть вперед можно лишь тогда, когда нога отталкивается от чего-то. Это целиком и полностью относится и к изучению одной из важнейших сокровищниц русского народа – старинному костюму. Русский традиционный костюм стал складываться в XII-XIII веках. По мнению ученых, в этот период шел интенсивный процесс сложения русского этноса. Одним из элементов этого процесса формирования нации была одежда древних русов – славянского населения Восточной Европы, общего предка русских, украинцев и белорусов. Русский костюм был достаточно своеобразен, заметно отличался от других, удачно соответствовал образу жизни народа-земледельца. Вплоть до начала XVIII века он удовлетворял все слои русского общества: его носили цари и бояре, купцы, ремесленники, крестьяне. Покрой женской одежды соответствовал всем канонам православия: одежда была свободной, чтобы через нее невозможно было прочитать очертания фигуры, главным принципом при изготовлении одежды было целомудрие женщины, в соответствии с евангелическими заповедями. Особое значение имел головной покров. В быту непокрытой могла быть только девушка. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора: девичьего – в виде обруча или повязки, женского – в виде закрытой шапочки, кокошника, сороки, платка. Реформы императора Петра I в политической, экономической и социальной сфере принесли в Россию и новый костюм европейского образца. Новая модная одежда первоначально была привилегией царя и его окружения, затем стала обязательной для столичных чиновников, дворян, богатых купцов; распространяясь все шире, она вошла в быт горожан всех сословий. Лишь крестьяне сохраняли верность традиционному народному костюму.

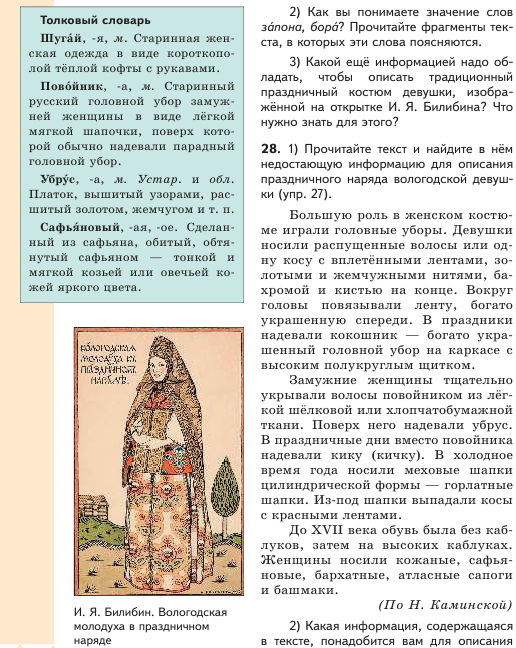

Как вы понимаете значение слов за´пона, бора´? Прочитайте фрагменты текста, в которых эти слова поясняются. Соотнесите рисунок «Вологодская девушка в праздничном наряде» (стр. 31) с содержанием текста. Какой еще информацией надо обладать, чтобы описать традиционный праздничный костюм девушки? Что для этого нужно знать? |

|

| Закрепление нового материала

1. Выполнение упр. 28.

2. Сообщения обучающихся о национальном костюме

| Прочитайте текст и найдите недостающую информацию для описания праздничного наряда вологодской девушки (упр. 27). Какая информация, содержащаяся в тексте, понадобится вам для описания праздничного наряда вологодской молодухи – молодой замужней женщины? Прочитайте фрагмент текста, в котором об этом говорится. Опираясь на тексты упр. 27 и 28, подготовьте рассказ о традиционном праздничном наряде.

|

Национальная одежда – это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. Жизнь крестьянина была неразрывно связана с природой, возделыванием земли и соответствующими трудовыми циклами. Праздник либо завершал какой-то сложный этап в нелегкой крестьянской жизни, либо предшествовал следующему важному этапу. Праздник ждали, к нему готовились. А какие наряды надевали в праздники? Накануне народных гуляний распахивались тяжелые сундуки и на свет извлекались многочисленные рубахи, сорочки, сарафаны, кафтаны, шушуны и юбки. Чем больше сундуков и чем плотнее они были набиты – тем богаче считался хозяин дома и тем большей почет был хозяйке. У донских казачек достаток мерялся, например, по числу юбок, которых было по пятнадцать-двадцать штук, а к ним для пары полагалась еще и кофта того же цвета.

Вся праздничная одежда была очень красочной, обязательно украшалась элементами вышивки, полосами позумента, бисером, шнуром, блестками и прочими деталями которых, как правило, не было в повседневной одежде. Праздничная одежда изготавливалась долго и трудно, но в то же время по ней можно было судить о вкусе и умению мастерицы. Крестьянка была сама себе и модельером, и моделью, и мастером по индивидуальному пошиву одежды. Даже ткани, из которых шилась традиционная одежда, были в основном домашнее выработки, поэтому крестьянка должна была уметь не только шить, но и прясть, ткать, вязать, вышивать и делать многое другое. Особое внимание женщины всегда уделяли головным уборам – самой заметной части любого костюма. Головные уборы были чрезвычайно разнообразны, но всегда четко делились на девичьи уборы и уборы замужних женщин. Замужняя женщина по древнему обычаю должна была тщательно закрывать свои волосы от постороннего глаза. Нельзя было с непокрытой головой выходить из дома, заниматься домашними делами. Женщины носили – глухие сороки, кики, повойники, платки. А вот молодым девушкам не возбранялось демонстрировать свои волосы: «Девичья коса – всему миру краса». Девушки носили – легкие и воздушные накосники, коруны, венцы, кокошники, ленты, обручи. И конечно, в праздничной одежде было много украшений, особенно в костюме молодой женщины. Это – ушные, шейные и нагрудные украшения. Они были весьма разнообразны по форме, составу и размерам. На их изготовление использовались различные материалы со всевозможными вставками из стекла, камня, бусин, бисера, пуха птиц. |