Характеристика класса Насекомые. Основные отряды насекомых с полным и неполным превращением. Значение насекомых в природе. Медицинское значение.

Насекомые – самый многочисленный класс типа членистоногих. Он насчитывает более 1 млн. представителей. Для насекомых характерно четкое разделение тела на голову, грудь и брюшко.

Голова состоит из четырех слившихся сегментов, несущих соответственно четыре пары придатков, которые представляют собой передние конечности. Первая пара – усики или сяжки, органы обоняния и осязания. Вторая – верхние челюсти мандибулы, третья и четвертая пары – нижние челюсти – максиллы. Ротовой аппарат насекомых образован верхней губой (кожная складка покровов головы), парой верхних челюстей, парой нижних челюстей и нижней губой, которая образована путем слияния второй пары нижних челюстей. В соответствии с разнообразием способов питания ротовые аппараты разных групп насекомых значительно отличаются по строению. Они могут быть грызущего, грызуще-сосущего, лижущего, колюще-сосущего, сосущего типа. Однако все это многообразие – результат изменения одного исходного типа – грызущего ротового аппарата.

Грудь состоит из трех сегментов, несущих три пары членистых конечностей. В зависимости от способа передвижения различают бегательный, прыгательный, роющий и другие типы конечностей. Многообразие в строении ротового аппарата и конечностей можно отнести к многочисленным идиодаптациям, обеспечивающим наряду с другими факторами биологический прогресс насекомых. Кроме конечностей 2-й и 3-й сегменты груди большинства насекомых имеют по паре крыльев. Крылья развиваются из выпячиваний покровов тела. В жилки крыльев заходят нервы, трахеи и гемолимфа.

Брюшко состоит из 4-11 сегментов. Конечности на брюшке отсутствуют. Только у некоторых видов иногда сохраняются видоизмененные остатки конечностей, например в виде яйцеклада или вилочек на конце брюшка, которые помогают делать прыжки.

Покровы насекомых образованы однослойным эпителием – гиподермой и выделяемой ею хитинизированной кутикулой. Кожа богата различными железами (пахучими, воскоотделительными), выростами в виде шипиков, щетинок или волосков.

Мышечная система отличается высокой степенью сложности и специализации отдельных элементов.

Пищеварительная система начинается ротовой полостью, куда открываются протоки слюнных или прядильных желез, как у гусениц, бабочек. Передняя кишка дифференцирована на глотку и пищевод, который часто имеет расширения – зоб. У некоторых насекомых существует жевательный желудок. В средней кишке находятся многочисленные складки, которые, по-видимому, гомологичны печени других членистоногих. Задняя кишка, кроме функции удаления остатков пищеварения, принимает участие в удалении продуктов обмена.

Основную функцию выделительной системы осуществляют мальпигиевы сосуды – длинные тонкие трубочки, которые слепозамкнутым концом лежат в полости тела, а другим – впадают в кишечник на границе средней и задней его частей. Кроме того, продукты обмена откладываются в жировом теле. Отсюда они никогда не выводятся, поэтому жировое тело является «почкой накопления». Помимо выделительной функции жировое тело содержит питательные вещества, которые расходуются в период метаморфоза.

Органы дыхания насекомых представлены системой трубочек – трахей. Они пронизываю все тело, и поставляют кислород непосредственно к клеткам. Трахеи возникают у зародыша, как выпячивание эктодермы, имеют хитиновую выстилку, препятствующую выпадению стенок. По бокам тела находится до десяти пар дыхалец (стигм), ведущих в каналы, от которых и берут начало трахеи. У малоактивных насекомых в условиях повышенной влажности поступление кислорода в систему трахей осуществляется за счет диффузии. Повышенная влажность среды и активизация поведения животных приводят к появлению специальных дыхательных движений (сокращение и расслабление брюшка). У многих личинок, живущих в воде, трахеи замкнуты. Кислород диффундирует через трахейные жабры.

В связи с развитием трахей незамкнутая кровеносная система упрощена, гемолимфа почти не принимает участия в обмене газов, а разносит к тканям питательные вещества и гормоны. Кровь попадает в сердце из полости тела через парные боковые отверстия с клапанами. Из сердца кровь движется по аорте и через ее концевое отверстие попадает в полость тела, омывая все органы.

Нервная система насекомых представлена головным мозгом, подглоточным ганглием и сегментарными ганглиями брюшной нервной цепочки. Головной мозг состоит из переднего, среднего и заднего отделов. В переднем мозге располагаются грибовидные тела, которые особенно развиты у насекомых со сложным общественным поведением (пчел, муравьев).

Развитие насекомых характеризуется большой сложностью. Они являются раздельнополыми животными с выраженным половым диморфизмом. Постэмбриональное развитие осуществляется с полным или неполным превращением. В первом случае (бабочки, жуки, пчелы, мухи и др.) из яйца выходит личинка, значительно отличающаяся по строению и образу жизни от взрослой особи. Она интенсивно питается и растет и после нескольких линек превращается в неподвижную куколку. Под покровом куколки происходит перестройка органов и тканей личинки, заканчивающаяся выходим взрослого насекомого – имаго. При неполном превращении (саранча, кузнечика, тараканы и др.) личинка по строению в основном похожа на взрослое насекомое, но отличается от него малыми размерами, недоразвитием крыльев и половой системы. Личинка растет, периодически линяет и превращается во взрослое насекомое.

Основные отряды насекомых с неполным превращением:

Отряд Прямокрылые – кузнечики, сверчки, саранча, медведки и др. характерно наличие усиков и длинных жестких передних крыльев. Задние крылья тонкие, складывающиеся веером. Задние ноги прыгательного типа. Ротовой аппарат грызущего типа.

перелет саранчи

О

тряд Полужесткокрылые (Клопы) – передние крылья толстые и жесткие у основания, их концы и задние крылья тонкие. Ротовой аппарат колюще сосущего типа. Характерно наличие особых пахучих желез. Клопы-черепашки – вредители злаков; крестоцветные клопы – вредители огородных культур; постельный клоп – обитатель жилищ человека (питается кровью человека и животных. Крылья редуцированы).

тряд Полужесткокрылые (Клопы) – передние крылья толстые и жесткие у основания, их концы и задние крылья тонкие. Ротовой аппарат колюще сосущего типа. Характерно наличие особых пахучих желез. Клопы-черепашки – вредители злаков; крестоцветные клопы – вредители огородных культур; постельный клоп – обитатель жилищ человека (питается кровью человека и животных. Крылья редуцированы).

постельный клоп

итальянский клоп

Отряд Таракановые – черный таракан, рыжий, или прусак, обитают в жилищах человека. Имеют уплощенное тело; передние крылья кожистые, задние – тонкие, перепончатые; ротовые органы – грызущие. Являются механическими переносчиками многих инфекционных заболеваний и яиц паразитических червей.

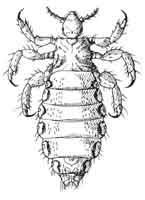

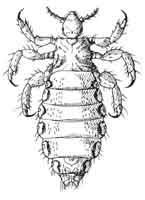

О тряд Вши – мелкие бескрылые насекомые с плоским телом и цепкими лапками. Ротовые органы колюше-сосущего своеобразного типа. Головная вошь называется педикулез, характеризующийся появлением зуда, расчесов и колтуна (склеивание волос). Кроме того, головная вошь – переносчик возрастного тифа. Платяная вошь – переносчик возрастного и сыпного тифа. Лобковая вошь является эктопаразитом и вызывает чесотку.

тряд Вши – мелкие бескрылые насекомые с плоским телом и цепкими лапками. Ротовые органы колюше-сосущего своеобразного типа. Головная вошь называется педикулез, характеризующийся появлением зуда, расчесов и колтуна (склеивание волос). Кроме того, головная вошь – переносчик возрастного тифа. Платяная вошь – переносчик возрастного и сыпного тифа. Лобковая вошь является эктопаразитом и вызывает чесотку.

вошь человеческая

Основные отряды насекомых с полным превращением:

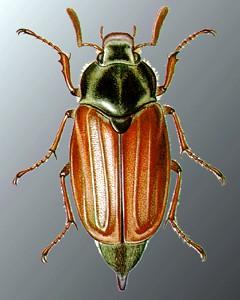

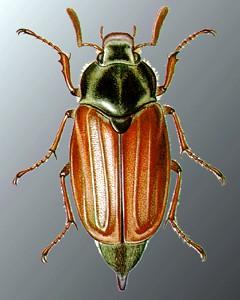

Отряд Жесткокрылые (Жуки), наиболее богат видами. Первая пара крыльев превратилась в надкрылья (твердые хитиновые пластинки). Ротовые органы грызущего типа. Среди жуков много полезных видов, например жужелицы или божьи коровки питаются тлями и другими вредными насекомыми. Жуки-навозники используют фекалии животных для питания и вскармливания личинок. Жуки мертвоеды утилизуют трупы животных. Майский жук – вредитель корневых систем растений. Колорадский жук обладает большой плодовитостью, опасный в редитель картофеля. В лесах большой вред наносят жуки короеды.

редитель картофеля. В лесах большой вред наносят жуки короеды.

божья коровка

жук-навозник

жук-навозник

майский жук

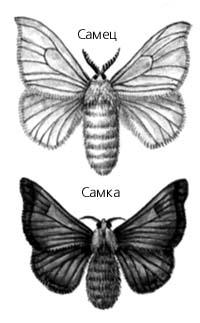

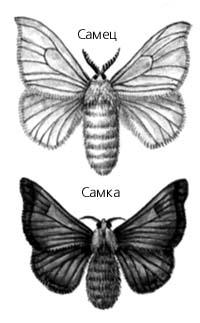

О тряд Чешуекрылые (Бабочки), характеризуются двумя парами крыльев с разнообразной окраской, которая зависит от расположения хитиновых чешуек. ротовые органы преобразованы в гибкий хоботок. Им бабочки сосут нектар цветков. Личинки многих бабочек – гусеницы – имеют червеобразную форму. Личинки комнатной моли портят меховые и шерстяные вещи. В садах яблоневая плодожорка откладывает яйца в развивающиеся плоды. Гусеница капустной белянки питается листьями растений. Различные виды шелкопрядов – вредители деревьев. Однако тутовый шелкопряд используется человеком для получения шелка. Гусеницы шелкопряда выделяют особое вещество, которое быстро затвердевает на воздухе и превращается в шелковую нить.

тряд Чешуекрылые (Бабочки), характеризуются двумя парами крыльев с разнообразной окраской, которая зависит от расположения хитиновых чешуек. ротовые органы преобразованы в гибкий хоботок. Им бабочки сосут нектар цветков. Личинки многих бабочек – гусеницы – имеют червеобразную форму. Личинки комнатной моли портят меховые и шерстяные вещи. В садах яблоневая плодожорка откладывает яйца в развивающиеся плоды. Гусеница капустной белянки питается листьями растений. Различные виды шелкопрядов – вредители деревьев. Однако тутовый шелкопряд используется человеком для получения шелка. Гусеницы шелкопряда выделяют особое вещество, которое быстро затвердевает на воздухе и превращается в шелковую нить.

т утовый шелкопряд

утовый шелкопряд

Отряд Блохи включает паразитов большинства позвоночных животных. Многие виды могут переходить с животных на человека, например кошачьи, собачьи, крысиные блохи и блохи некоторых грызунов. Паразитирование на человеке вызывает образование зудящих пятен, местами воспаление или появление сыпи. Блохи – переносчики возбудителей чумы и эндемического сыпного тифа.

К

отряду Двукрылые относят мух, комаров, оводов, слепней, москитов, мошек. Мухи являются механическими переносчиками цист простейших, яиц гельминтов и возбудителей кишечных инфекций. Некоторые мухи – кровососы – могут передавать возбудителей туляремии, сибирской язвы и других заболеваний. Комары – переносчики различных видов малярии, энцефалита, желтой лихорадки; являются промежуточными хозяевами гельминтов тропических стран. Москиты – переносчики лейшманий, некоторых лихорадок. Мошка и мокрецы вызывают дерматиты, характеризующиеся появлением сыпи с нестерпимым зудом, расчесами и другими изменениями кожи. Слепни могут быть переносчиками возбудителей сибирской язвы и туляремии; их укусы очень болезненны.

отряду Двукрылые относят мух, комаров, оводов, слепней, москитов, мошек. Мухи являются механическими переносчиками цист простейших, яиц гельминтов и возбудителей кишечных инфекций. Некоторые мухи – кровососы – могут передавать возбудителей туляремии, сибирской язвы и других заболеваний. Комары – переносчики различных видов малярии, энцефалита, желтой лихорадки; являются промежуточными хозяевами гельминтов тропических стран. Москиты – переносчики лейшманий, некоторых лихорадок. Мошка и мокрецы вызывают дерматиты, характеризующиеся появлением сыпи с нестерпимым зудом, расчесами и другими изменениями кожи. Слепни могут быть переносчиками возбудителей сибирской язвы и туляремии; их укусы очень болезненны.

К отряду Перепончатокрылые относятся и вредители, и полезные для человека виды. Особенно велико значение медоносной пчелы. Шмели – опылители растений, муравьи уничтожают насекомых-вредителей леса, наездники откладывают яйца в личинках других насекомых, вызывая в итоге их гибель.

медоносная пчела

медоносная пчела

Значение насекомых в природе:

1. Они участвуют в круговороте веществ, т. к. используют самые разнообразные источники пищи (от живого растения и тела др. животных до разлагающихся остатков растительного и животного происхождения), выполняют санитарную функцию, активно участвуют в почвообразовательном процессе.

2. Велика их роль в опылении цветковых растений. H. дают ценную пищевую и технич. продукцию (медоносные пчёлы, шелкопряды, лаковые червецы и др.).

3. Нек-рые H. полезны истреблением вредителей и сорняков, MH. виды служат пищей для ряда промысловых животных - млекопитающих, птиц и рыб.

4.Среди H. много опасных вредителей растений и животных.

5. Большой вред H. наносят как переносчики возбудителей ряда заболеваний, кровососы и др.

Медицинское значение:

тряд Полужесткокрылые (Клопы) – передние крылья толстые и жесткие у основания, их концы и задние крылья тонкие. Ротовой аппарат колюще сосущего типа. Характерно наличие особых пахучих желез. Клопы-черепашки – вредители злаков; крестоцветные клопы – вредители огородных культур; постельный клоп – обитатель жилищ человека (питается кровью человека и животных. Крылья редуцированы).

тряд Полужесткокрылые (Клопы) – передние крылья толстые и жесткие у основания, их концы и задние крылья тонкие. Ротовой аппарат колюще сосущего типа. Характерно наличие особых пахучих желез. Клопы-черепашки – вредители злаков; крестоцветные клопы – вредители огородных культур; постельный клоп – обитатель жилищ человека (питается кровью человека и животных. Крылья редуцированы). тряд Вши – мелкие бескрылые насекомые с плоским телом и цепкими лапками. Ротовые органы колюше-сосущего своеобразного типа. Головная вошь называется педикулез, характеризующийся появлением зуда, расчесов и колтуна (склеивание волос). Кроме того, головная вошь – переносчик возрастного тифа. Платяная вошь – переносчик возрастного и сыпного тифа. Лобковая вошь является эктопаразитом и вызывает чесотку.

тряд Вши – мелкие бескрылые насекомые с плоским телом и цепкими лапками. Ротовые органы колюше-сосущего своеобразного типа. Головная вошь называется педикулез, характеризующийся появлением зуда, расчесов и колтуна (склеивание волос). Кроме того, головная вошь – переносчик возрастного тифа. Платяная вошь – переносчик возрастного и сыпного тифа. Лобковая вошь является эктопаразитом и вызывает чесотку.  редитель картофеля. В лесах большой вред наносят жуки короеды.

редитель картофеля. В лесах большой вред наносят жуки короеды. жук-навозник

жук-навозник

тряд Чешуекрылые (Бабочки), характеризуются двумя парами крыльев с разнообразной окраской, которая зависит от расположения хитиновых чешуек. ротовые органы преобразованы в гибкий хоботок. Им бабочки сосут нектар цветков. Личинки многих бабочек – гусеницы – имеют червеобразную форму. Личинки комнатной моли портят меховые и шерстяные вещи. В садах яблоневая плодожорка откладывает яйца в развивающиеся плоды. Гусеница капустной белянки питается листьями растений. Различные виды шелкопрядов – вредители деревьев. Однако тутовый шелкопряд используется человеком для получения шелка. Гусеницы шелкопряда выделяют особое вещество, которое быстро затвердевает на воздухе и превращается в шелковую нить.

тряд Чешуекрылые (Бабочки), характеризуются двумя парами крыльев с разнообразной окраской, которая зависит от расположения хитиновых чешуек. ротовые органы преобразованы в гибкий хоботок. Им бабочки сосут нектар цветков. Личинки многих бабочек – гусеницы – имеют червеобразную форму. Личинки комнатной моли портят меховые и шерстяные вещи. В садах яблоневая плодожорка откладывает яйца в развивающиеся плоды. Гусеница капустной белянки питается листьями растений. Различные виды шелкопрядов – вредители деревьев. Однако тутовый шелкопряд используется человеком для получения шелка. Гусеницы шелкопряда выделяют особое вещество, которое быстро затвердевает на воздухе и превращается в шелковую нить. утовый шелкопряд

утовый шелкопряд

отряду Двукрылые относят мух, комаров, оводов, слепней, москитов, мошек. Мухи являются механическими переносчиками цист простейших, яиц гельминтов и возбудителей кишечных инфекций. Некоторые мухи – кровососы – могут передавать возбудителей туляремии, сибирской язвы и других заболеваний. Комары – переносчики различных видов малярии, энцефалита, желтой лихорадки; являются промежуточными хозяевами гельминтов тропических стран. Москиты – переносчики лейшманий, некоторых лихорадок. Мошка и мокрецы вызывают дерматиты, характеризующиеся появлением сыпи с нестерпимым зудом, расчесами и другими изменениями кожи. Слепни могут быть переносчиками возбудителей сибирской язвы и туляремии; их укусы очень болезненны.

отряду Двукрылые относят мух, комаров, оводов, слепней, москитов, мошек. Мухи являются механическими переносчиками цист простейших, яиц гельминтов и возбудителей кишечных инфекций. Некоторые мухи – кровососы – могут передавать возбудителей туляремии, сибирской язвы и других заболеваний. Комары – переносчики различных видов малярии, энцефалита, желтой лихорадки; являются промежуточными хозяевами гельминтов тропических стран. Москиты – переносчики лейшманий, некоторых лихорадок. Мошка и мокрецы вызывают дерматиты, характеризующиеся появлением сыпи с нестерпимым зудом, расчесами и другими изменениями кожи. Слепни могут быть переносчиками возбудителей сибирской язвы и туляремии; их укусы очень болезненны. медоносная пчела

медоносная пчела