Урок №1

Тема: Химия – естественная наука.

Цель: дать понятие о химии как о науке; показать место химии среди естественных наук; ознакомить с историей зарождения химии; рассмотреть значение химии в жизни человека; изучить правила поведения в кабинете химии; ознакомить с научными методами познания в химии; развивать логику мышления, умения наблюдать; воспитывать интерес к изучаемому предмету, настойчивость, прилежность в изучении предмета.

Ход урока.

I Организация класса.

II Актуализация опорных знаний.

Какие естественные науки вы знаете, изучаете?

Почему они называются естественными?

III Сообщение темы, цели урока, мотивация учебной деятельности.

После сообщения темы и цели урока учитель ставит проблемный вопрос.

Как вы думаете, что изучает химия? (Ученики высказывают свои предположения, все они записываются на доске). Затем учитель говорит, что в ходе урока мы выясним, какие предположения являются верными.

III Изучение нового материала.

Прежде, чем начать наш урок, мы должны изучить правила поведения в химическом кабинете. Посмотрите перед вами на стене стенд, на котором записаны эти правила. Каждый раз, когда вы заходите в кабинет, вы должны повторять эти правила, знать их и неукоснительно выполнять.

(Читаем вслух правила поведения в химическом кабинете.)

Правила поведения учащихся в кабинете химии.

Входить в кабинет химии можно только с разрешения учителя

В кабинете химии нужно ходить размеренным шагом. Ни в коем случае нельзя резко двигаться, так как можно опрокинуть оборудование и реактивы, стоящие на столах

В кабинете химии категорически запрещается принимать пищу

Во время проведения экспериментальных работ в кабинете химии необходимо находиться в халате.

При проведении экспериментальных работ приступать к работе можно только после разрешения учителя

При выполнении экспериментов работайте спокойно, без суеты. Не толкайте соседа по парте. Помните! Аккуратность – залог успеха!

После завершения экспериментов необходимо привести рабочее место в порядок и тщательно вымыть руки с мылом.

Химия – естественная наука, место химии среди естественных наук.

К естественным наукам относят физическую географию, астрономию, физику, биологию, экологию и другие. Они изучают объекты и явления природы.

Поразмыслим, какое место занимает химия среди других наук. Она обеспечивает их веществами, материалами и современными технологиями. И вместе с тем использует достижения математики, физики, биологии, экологии для собственного дальнейшего развития. Следовательно, химия — центральная, фундаментальная наука.

Все больше стираются границы между химией и другими естественными науками. На границе исследований физических и химических явлений возникли физическая химия и химическая физика. Биохимия — биологическая химия — изучает химический состав и структуру соединений, содержащихся в живых организмах.

История возникновения химии.

Наука о веществах и их превращениях зародилась в Египте – технически наиболее передовой стране древнего мира. Египетские жрецы были первыми химиками. Они владели многими до сих пор неразгаданными химическими секретами. Например, приемами бальзамирования тел умерших фараонов и знати, а также получением некоторых красок.

Такие отрасли производства, как гончарное производство, стеклоделие, крашение, парфюмерия, достигли в Египте значительного развития еще задолго до нашей эры. Химия считалась «божественной» наукой, находилась целиком в руках жрецов и тщательно скрывалась ими от всех непосвященных. Однако, некоторые сведения все же проникали за пределы Египта.

Примерно в VII в. н.э. арабы переняли достояние и приемы работы египетских жрецов и обогатили человечество новыми знаниями. Арабы добавили к слову хеми приставку ал, и лидерство в изучении веществ, которое стало называться алхимией, перешло к арабам. Следует отметить, что на Руси алхимия распространения не имела, хотя труды алхимиков были известны, и даже переводились на церковнославянский язык. Алхимия – это средневековое искусство получения и переработки различных веществ для практических нужд В отличие от древнегреческих философов, которые лишь наблюдали мир, а объяснение строили на предположениях и размышлениях, алхимики действовали, экспериментировали, делая неожиданные открытия и совершенствуя методику эксперимента. Алхимики считали, что металлы – это вещества, состоящие из трех основных элементов: соли – как символа твёрдости и способности к растворимости; серы – как вещества, способного нагреваться и гореть при высоких температурах; ртути – как вещества, способного к испарению и обладающего блеском. В связи с этим предполагалось, что, например, золото, являвшееся драгоценным металлом, тоже обладает точно такими же элементами, а значит и получить его можно из любого металла! Считалось, что получение золота из любого другого металла связано с действием философского камня, которые безуспешно и пытались найти алхимики. Кроме того, они верили, что если выпить эликсир, приготовленный из философского камня, то приобретешь вечную молодость! Но ни философского камня, ни золота из других металлов алхимикам найти и получить не удалось.

Роль химии в жизни человека.

Ученики перечисляют все стороны положительного влияния химии на жизнь человека. Учитель помогает и направляет мысль обучающихся.

Учитель: А только ли полезное значение в обществе имеет химия? Какие проблемы возникают в связи с применением продуктов химического производства?

(Ученики пытаются найти ответ и на этот вопрос.)

Методы познания в химии.

Знания о природе человек получает с помощью такого важнейшего метода, как наблюдение.

Наблюдение — это концентрация внимания на познаваемых объектах с целью их изучения.

С помощью наблюдения человек накапливает информацию об окружающем мире, которую затем систематизирует, выявляя общие закономерности результатов наблюдений. Следующий важный шаг — поиск причин, которые объясняют найденные закономерности.

Для того чтобы наблюдение было плодотворным, необходимо выполнить ряд условий:

четко определить предмет наблюдения, т. е. то, на что будет обращено внимание наблюдателя, — конкретное вещество, его свойства или превращение одних веществ в другие, условия осуществления этих превращений и т. д.;

сформулировать цель наблюдения, наблюдатель должен знать, зачем он проводит наблюдение;

составить план наблюдения, чтобы достигнуть поставленной цели. Для этого лучше выдвинуть предположение, т. е. гипотезу (от греч. hypothesis — основание, предположение) о том, как будет происходить наблюдаемое явление. Гипотеза может быть выдвинута и в результате наблюдения, т. е. когда получен результат, который нужно объяснить.

Научное наблюдение отличается от наблюдения в житейском смысле этого слова. Как правило, научное наблюдение проводится в строго контролируемых условиях, причем условия эти можно изменять по желанию наблюдателя. Чаще всего такое наблюдение проводится в специальном помещении — лаборатории.

Эксперимент — научное воспроизведение какого-либо явления с целью его исследования, испытания в определенных условиях.

Эксперимент (от лат. experimentum — опыт, проба) позволяет подтвердить или опровергнуть гипотезу, возникшую при наблюдении, и сформулировать вывод.

Проведем небольшой эксперимент по изучению строения пламени.

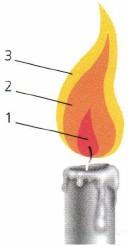

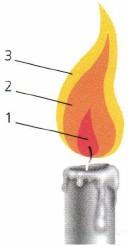

Зажжем свечу и внимательно рассмотрим пламя. Оно неоднородно по цвету, имеет три зоны. Темная зона (1) находится в нижней части пламени. Она самая холодная по сравнению с другими. Темную зону окаймляет яркая часть пламени (2), температура которой выше, чем в темной зоне. Однако самая высокая температура — в верхней бесцветной части пламени (зона 3).

Чтобы убедиться, что различные зоны пламени имеют разную температуру, можно провести такой опыт. Поместим лучинку или спичку в пламя так, чтобы она пересекала все три зоны. Вы увидите, что лучинка обугливается в зонах 2 и 3. Значит, температура пламени там наиболее высокая.

Возникает вопрос, будет ли пламя спиртовки или сухого горючего иметь такое же строение, как и пламя свечи? Ответом на этот вопрос могут служить два предположения — гипотезы: 1) строение пламени будет таким же, как и пламя свечи, потому что в его основе лежит один и тот же процесс — горение; 2) строение пламени будет различным, так как оно возникает в результате горения различных веществ. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть одну из этих гипотез, обратимся к эксперименту — проведем опыт.

Исследуем с помощью спички или лучинки строение пламени спиртовки.

Несмотря на отличия в форме, размерах и даже цвете, в обоих случаях пламя имеет одинаковое строение — те же три зоны: внутреннюю темную (самую холодную), среднюю светящуюся (горячую) и внешнюю бесцветную (самую горячую).

Следовательно, на основании проведенного эксперимента можно сделать вывод, что строение любого пламени одинаково. Практическая значимость этого вывода состоит в следующем: для того чтобы нагреть в пламени какой-либо предмет, его надо внести в верхнюю, т. е. самую горячую, часть пламени.

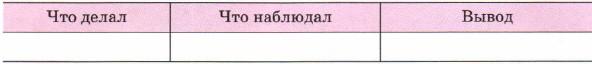

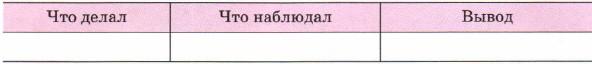

Оформлять экспериментальные данные принято в специальном лабораторном журнале, в качестве которого подойдет обыкновенная тетрадь, а вот записи в ней делают строго определенные. Отмечают дату проведения эксперимента, его название, ход опыта, который часто оформляют в виде таблицы.

Попробуйте таким образом описать эксперимент по изучению строения пламени.

Все естественные науки — экспериментальные. А для постановки эксперимента часто требуется специальное оборудование. Например, в биологии широко используются оптические приборы, которые позволяют во много раз увеличить изображение наблюдаемого объекта: лупа, микроскоп.

Физики при изучении электрических цепей применяют приборы для измерения напряжения, силы тока и электрического сопротивления.

На вооружении ученых-географов имеются специальные приборы — от самых простейших (компаса, метеорологических зондов) до научно-исследовательских судов, уникальных космических орбитальных станций.

Химики в своих исследованиях также используют специальное оборудование. Простейшее из них — это, например, уже знакомый вам нагревательный прибор — спиртовка и различная химическая посуда, в которой проводят превращения веществ, т. е. химические реакции.

IV Обобщение си систематизация полученных знаний.

Так что же изучает химия? (В течение урока учитель обращал внимание на правильность или ошибочность предположений детей по поводу предмета изучения химии. И теперь пришел момент обобщить и дать окончательный ответ. Выводим определение химии).

Какую роль играет химия в жизни человека и общества?

Какие методы познания в химии вам теперь известны.

Что такое наблюдение? Какие условия необходимо соблюдать, чтобы наблюдение было результативным?

Чем различаются гипотеза и вывод?

Что такое эксперимент?

Какое строение имеет пламя?

Как следует проводить нагревание?

V Рефлексия, подведение итога урока, выставление оценок.

VI Сообщение домашнего задания, инструктаж по его выполнению.

Учитель: Вы должны:

Выучить опорный конспект к этому уроку.

Описать эксперимент по изучению строения пламени используя, приведенную таблицу.