К ласс Земноводные (Амфибии)

ласс Земноводные (Амфибии)

Происхождение

Д анные палеонтологии показывают, что земноводные своё происхождение ведут от древних кистеперых рыб, у которых в процессе приспособления к жизни на суше развились парные конечности, лёгочное дыхание, два круга кровообращения. Наиболее древним представителем примитивных земноводных является стегоцефалы (рис.1.).

анные палеонтологии показывают, что земноводные своё происхождение ведут от древних кистеперых рыб, у которых в процессе приспособления к жизни на суше развились парные конечности, лёгочное дыхание, два круга кровообращения. Наиболее древним представителем примитивных земноводных является стегоцефалы (рис.1.).

Классификация

К современным земноводным относится около 2850 видов, объединяемых в 3 отряда: безногие, хвостатые и бесхвостые земноводные (рис.2).

Кожные покровы:

Все земноводные имеют гладкую тонкую кожу, сравнительно легко проницаемую для жидкостей и газов. Кожа богата кожными железами, выделяющими слизь. У некоторых слизь может быть ядовитой или облегчать газообмен. Кожа является дополнительным органом газообмена и снабжена густой сетью капилляров.

Скелет:

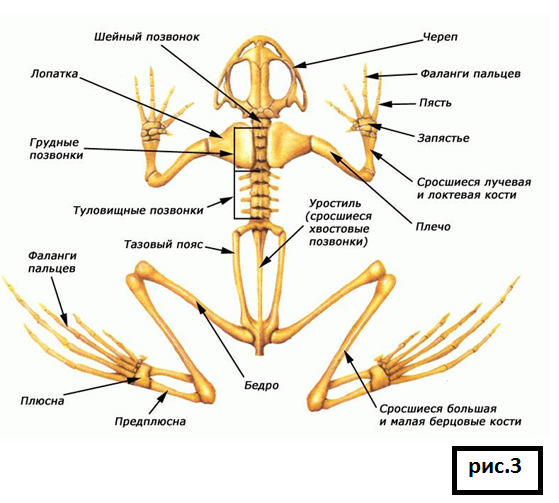

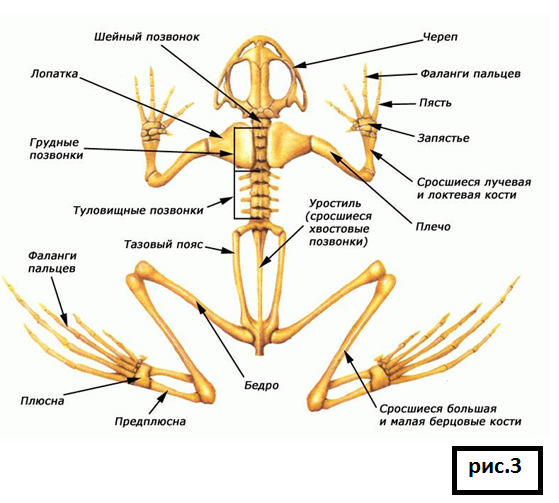

Т ело разделено на голову, туловище, хвост (у хвостатых) и пятипалые конечности. Голова подвижна, соединена с туловищем. Скелет разделён на отделы (рис.3):

ело разделено на голову, туловище, хвост (у хвостатых) и пятипалые конечности. Голова подвижна, соединена с туловищем. Скелет разделён на отделы (рис.3):

осевой скелет (позвоночник);

скелет головы (череп);

скелет парных конечностей.

В позвоночнике выделяют 4 отдела: шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой. Число позвонков различно: от 7 у бесхвостых до 200 у безногих земноводных. Единственный шейный позвонок подвижно причленяется к затылочному отделу черепа (обеспечивает подвижность головы – наклон вперёд). К туловищным позвонкам прикрепляются рёбра (кроме бесхвостых, у которых они отсутствуют). Единственный крестцовый позвонок соединён с тазовым поясом. У бесхвостых позвонки хвостового отдела срастаются в одну кость - уростиль.

Скелет конечностей образован скелетом пояса конечностей и скелетом свободных конечностей. У земноводных впервые появилась настоящая пятипалая конечность.

Мускулатура:

Мускулатура подразделяется на мускулатуру туловища и конечностей. Туловищная мускулатура сегментирована. Группы специальных мышц обеспечивают сложные движения рычажных конечностей.

Органы дыхания:

Органом дыхания у земноводных являются:

лёгкие (специальные органы воздушного дыхания);

кожа и слизистая выстилка ротоглоточной полости (дополнительные органы дыхания);

жабры (у некоторых водных обитателей и у головастиков).

Органы кровообращения:

Кровеносная система замкнутая, состоит из большого и малого кругов кровообращения. Появление второго круга связано с приобретением лёгочного дыхания. Сердце состоит из двух предсердий (в правом предсердии кровь смешанная, преимущественно венозная, а в левом — артериальная) и одного желудочка, где происходит частичное спешивание крови. Температура тела земноводных зависит от температуры окружающей среды, т.е. амфибии – холоднокровные (пойкилотермные).

Органы пищеварения:

П

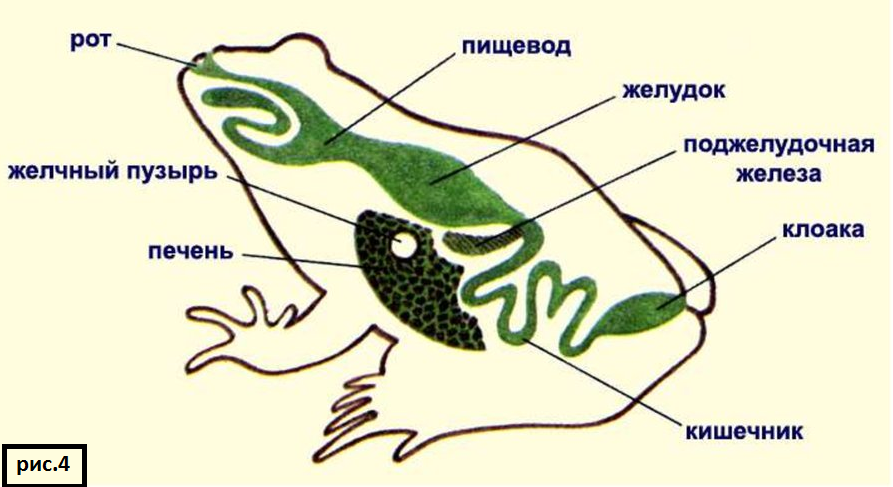

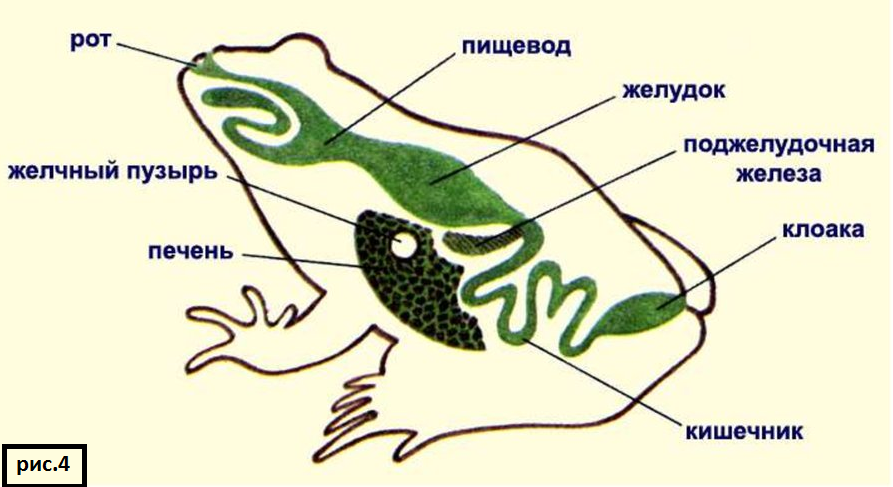

режде всего бросаются в глаза размеры ротовой полости и широкий разрез рта; это облегчает захватывание добычи и важно для дыхания. Мелкие однородные зубы, которые нужны только для удержания добычи, прирастают к внутренней боковой поверхности верхней челюсти; на нижней челюсти зубов нет. Все земноводные питаются только подвижной добычей. В акте глотания принимают участие глаза лягушки. При закрывании они "проваливаются" в её ротовую полость и тем самым удерживают пищу во рту, а также проталкивают в пищевод. Процесс такой: поймала на свой липкий язык мошку, язык въезжает в ротовую полость, закрываются глаза, букашка в пищеводе. В ротоглоточную полость открываются протоки слюнных желез, секрет которых не содержит пищеварительных ферментов. Из ротоглоточной полости пища по пищеводу поступает в желудок (рис.4), оттуда в двенадцатиперстную кишку. Сюда открываются протоки печени и поджелудочной железы. Переваривание пищи происходит в желудке и в двенадцатиперстной кишке. Тонкий кишечник переходит в прямую кишку, которая образует расширение — клоаку.

режде всего бросаются в глаза размеры ротовой полости и широкий разрез рта; это облегчает захватывание добычи и важно для дыхания. Мелкие однородные зубы, которые нужны только для удержания добычи, прирастают к внутренней боковой поверхности верхней челюсти; на нижней челюсти зубов нет. Все земноводные питаются только подвижной добычей. В акте глотания принимают участие глаза лягушки. При закрывании они "проваливаются" в её ротовую полость и тем самым удерживают пищу во рту, а также проталкивают в пищевод. Процесс такой: поймала на свой липкий язык мошку, язык въезжает в ротовую полость, закрываются глаза, букашка в пищеводе. В ротоглоточную полость открываются протоки слюнных желез, секрет которых не содержит пищеварительных ферментов. Из ротоглоточной полости пища по пищеводу поступает в желудок (рис.4), оттуда в двенадцатиперстную кишку. Сюда открываются протоки печени и поджелудочной железы. Переваривание пищи происходит в желудке и в двенадцатиперстной кишке. Тонкий кишечник переходит в прямую кишку, которая образует расширение — клоаку.

Органы выделения:

Органы выделения — парные туловищные почки, от которых отходят мочеточники, открывающиеся в клоаку. Часть продуктов обмена и большое количество влаги выделяется через кожу.

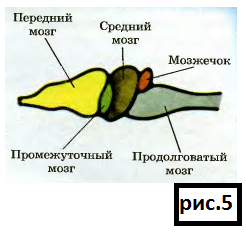

Нервная система:

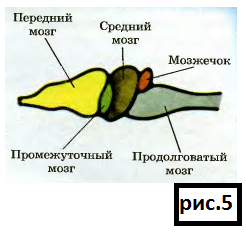

Головной мозг земноводных состоит из 5-ти отделов (рис.5). Хорошо развит передний мозг, имеет крупные обонятельные доли. Мозжечок развит очень слабо в связи с несложными, однообразными движениями. У личинок имеются органы боковой линии.

Органы чувств:

Глаза похожи на глаза рыб. Имеются приспособления к функционированию в воздушной среде. У большинства земноводных есть верхние (кожистые) и нижние (прозрачные) подвижные веки. Мигательная перепонка (вместо нижнего века у большей части бесхвостых) выполняет защитную функцию. Слёзные железы отсутствуют, но есть Гардерова железа, секрет которой смачивает роговицу и предохраняет её от высыхания. У многих амфибий развито цветное зрение.

Органы обоняния функционируют только в воздушной среде, открываются наружу ноздрями, а в ротоглоточною полость внутренними ноздрями (хоанами).

В органе слуха в отличие от рыб появляется новый отдел — среднее ухо. Наружное слуховое отверстие закрывает барабанная перепонка, соединённая со слуховой косточкой — стремечком. Стремечко упирается в овальное окно, ведущее в полость внутреннего уха, передавая ему колебания барабанной перепонки. Для выравнивания давления по обе стороны барабанной перепонки полость среднего уха соединена с ротоглоточной полостью слуховой трубой (евстахиевой трубой).

Органом осязания является кожа, содержащая осязательные нервные окончания. У некоторых водных представителей и головастиков имеются органы боковой линии.

Размножение и развитие:

Все земноводные раздельнополые. У большинства земноводных оплодотворение наружное (в воде).

А мфибии начинают размножаться на третьем году жизни. Оплодотворение наружное, происходит в воде. Весной яйцеклетки по трубчатым яйцеводам опускаются в клоаку и выбрасываются в воду, где сразу же осеменяются спермой. После оплодотворения окружающая яйцо слизистая оболочка разбухает, что предохраняет находящееся внутри яйцо от механических повреждений. Кроме того, оболочки, как линзы, концентрируют на яйце тепловые лучи.

мфибии начинают размножаться на третьем году жизни. Оплодотворение наружное, происходит в воде. Весной яйцеклетки по трубчатым яйцеводам опускаются в клоаку и выбрасываются в воду, где сразу же осеменяются спермой. После оплодотворения окружающая яйцо слизистая оболочка разбухает, что предохраняет находящееся внутри яйцо от механических повреждений. Кроме того, оболочки, как линзы, концентрируют на яйце тепловые лучи.

В зависимости от температуры воды развитие личинки – головастика, идёт в течение 7-15 дней. Он имеет признаки типично водных животных: обтекаемое тело, боковую линию, жабры, двухкамерное сердце, один круг кровообращения, хвостовой плавник.

По мере развития у головастика начинают формироваться сначала задние, а потом передние конечности, два круга кровообращения, происходит редукция жабр и переход на лёгочное дыхание, постепенно исчезает хвост. От момента оплодотворения до конца метаморфоза проходит 2-3 месяца (рис.6).

Значение Земноводных

В природе Земноводные разных видов используются в пищу пушными зверями (норкой, выдрой, хорьком), птицами (журавли, аисты и др.), рыбами (сом, щука). В пищу используются не только взрослые животные, но и икра, головастики.

Для человека Земноводные полезны, прежде всего, тем, что поедают беспозвоночных, наносящих вред лесным и сельскохозяйственным культурам, являющихся промежуточными хозяевами паразитов, переносчиками возбудителей инфекций человека и животных. Например, травяная лягушка за сутки уничтожает до 60 вредных насекомых. В некоторых странах лягушки употребляются в пищу людьми. Лягушки, тритоны, аксолотли широко используются в качестве экспериментальных животных в научно-исследовательских учреждениях, учебных заведениях медицинского и биологического профиля.

Отрицательное значение земноводных невелико. Они могут наносить ущерб молоди рыб в рыборазводных хозяйствах. Некоторые амфибии могут быть промежуточными хозяевами глистов птиц и зверей.

В связи с загрязнением среды, осушением болот численность некоторых видов снизилась.

ласс Земноводные (Амфибии)

ласс Земноводные (Амфибии) анные палеонтологии показывают, что земноводные своё происхождение ведут от древних кистеперых рыб, у которых в процессе приспособления к жизни на суше развились парные конечности, лёгочное дыхание, два круга кровообращения. Наиболее древним представителем примитивных земноводных является стегоцефалы (рис.1.).

анные палеонтологии показывают, что земноводные своё происхождение ведут от древних кистеперых рыб, у которых в процессе приспособления к жизни на суше развились парные конечности, лёгочное дыхание, два круга кровообращения. Наиболее древним представителем примитивных земноводных является стегоцефалы (рис.1.). ело разделено на голову, туловище, хвост (у хвостатых) и пятипалые конечности. Голова подвижна, соединена с туловищем. Скелет разделён на отделы (рис.3):

ело разделено на голову, туловище, хвост (у хвостатых) и пятипалые конечности. Голова подвижна, соединена с туловищем. Скелет разделён на отделы (рис.3):

режде всего бросаются в глаза размеры ротовой полости и широкий разрез рта; это облегчает захватывание добычи и важно для дыхания. Мелкие однородные зубы, которые нужны только для удержания добычи, прирастают к внутренней боковой поверхности верхней челюсти; на нижней челюсти зубов нет. Все земноводные питаются только подвижной добычей. В акте глотания принимают участие глаза лягушки. При закрывании они "проваливаются" в её ротовую полость и тем самым удерживают пищу во рту, а также проталкивают в пищевод. Процесс такой: поймала на свой липкий язык мошку, язык въезжает в ротовую полость, закрываются глаза, букашка в пищеводе. В ротоглоточную полость открываются протоки слюнных желез, секрет которых не содержит пищеварительных ферментов. Из ротоглоточной полости пища по пищеводу поступает в желудок (рис.4), оттуда в двенадцатиперстную кишку. Сюда открываются протоки печени и поджелудочной железы. Переваривание пищи происходит в желудке и в двенадцатиперстной кишке. Тонкий кишечник переходит в прямую кишку, которая образует расширение — клоаку.

режде всего бросаются в глаза размеры ротовой полости и широкий разрез рта; это облегчает захватывание добычи и важно для дыхания. Мелкие однородные зубы, которые нужны только для удержания добычи, прирастают к внутренней боковой поверхности верхней челюсти; на нижней челюсти зубов нет. Все земноводные питаются только подвижной добычей. В акте глотания принимают участие глаза лягушки. При закрывании они "проваливаются" в её ротовую полость и тем самым удерживают пищу во рту, а также проталкивают в пищевод. Процесс такой: поймала на свой липкий язык мошку, язык въезжает в ротовую полость, закрываются глаза, букашка в пищеводе. В ротоглоточную полость открываются протоки слюнных желез, секрет которых не содержит пищеварительных ферментов. Из ротоглоточной полости пища по пищеводу поступает в желудок (рис.4), оттуда в двенадцатиперстную кишку. Сюда открываются протоки печени и поджелудочной железы. Переваривание пищи происходит в желудке и в двенадцатиперстной кишке. Тонкий кишечник переходит в прямую кишку, которая образует расширение — клоаку. мфибии начинают размножаться на третьем году жизни. Оплодотворение наружное, происходит в воде. Весной яйцеклетки по трубчатым яйцеводам опускаются в клоаку и выбрасываются в воду, где сразу же осеменяются спермой. После оплодотворения окружающая яйцо слизистая оболочка разбухает, что предохраняет находящееся внутри яйцо от механических повреждений. Кроме того, оболочки, как линзы, концентрируют на яйце тепловые лучи.

мфибии начинают размножаться на третьем году жизни. Оплодотворение наружное, происходит в воде. Весной яйцеклетки по трубчатым яйцеводам опускаются в клоаку и выбрасываются в воду, где сразу же осеменяются спермой. После оплодотворения окружающая яйцо слизистая оболочка разбухает, что предохраняет находящееся внутри яйцо от механических повреждений. Кроме того, оболочки, как линзы, концентрируют на яйце тепловые лучи.