Классификация методов обучения в коррекционной школе Суханина Ольга Николаевна п. Ванино

Методами обучения называют способы совместной деятельности учителя и учащихся в учебном процессе, с помощью которых осуществляется решение учебных задач.

Методы обучения состоят из отдельных приёмов.

- Приём - это деталь, часть метода, отдельные операции мышления, моменты в процессе усвоения знаний, формирование умений и навыков.

- Приём не имеет самостоятельной учебной задачи, а подчиняется той задаче, которая выполняется с помощью данного метода.

- В процессе обучения методы и приёмы могут меняться местами

Например:

На уроке труда учитель применяет объяснение как метод (основной способ) формирования знаний. Однако, используя метод практической работы, учитель периодически выясняет с учащимися недостатки в работе. При этом объяснение играет роль приёма в работе.

- Одинаковые приёмы обучения могут быть использованы в разных методах. И наоборот, один и тот же метод у разных учителей может включать различные приёмы.

- Метод строится из приёмов, но не является их совокупностью.

- Метод в обучении – самостоятельная структурная единица. Он всегда подчинён определенной цели, решает поставленную учебную задачу, ведет к усвоению определенного содержания и приводит к планируемому результату.

- Совокупность методов обучения – это путь познания окружающей действительности, который предлагается детям. Путь, который определяет характер умственного развития, реализует возможности усвоения знаний, формирует черты личности учащегося.

В настоящее время в педагогике распространена классификация, которая подразделяет все методы обучения на три группы:

- Наглядные

- Словесные

- Практические

Словесные методы являются основной формой общения учителя с учениками. К ним относятся:

- Описание

- Рассказ

- Объяснение

- беседа

Живое слово учителя, присутствующее в рассказе или беседе, развивает мышление и речь учащихся, является основной формой общения учителя с учениками.

- Слово учителя служит для учащихся образцом устной речи, обогащает их собственную речь, расширяет их понятийный аппарат и активный словарный запас, углубляет понимание речи окружающих, вызывает интерес к учебному материалу, делает этот материал доступным для понимания учащихся.

- Усвоение учебного материала обуславливает темп речи учителя . Если изложение проводится в быстром темпе, то мысль ребенка не успевает за речью учителя, внимание, чрезмерно напрягаясь, быстро снижается, работоспособность падает . Ученик перестаёт слушать и слышать и выключается из работы!

- В связи с этим к устному изложению учителем учебного материала предъявляется ряд требований как со стороны содержания, так и со стороны формы изложения:

Речь учителя специальной школы должна быть логически правильной. Правильное построение каждой фразы, последовательность изложения, всестороннее, но краткое и ясное описание изучаемого предмета или явления – это обязательное требование к речи учителя, т.к. в условиях специальной школы она является ещё и средством коррекции мышления аномального ребенка.

- Учебный материал, излагаемый учителем, должен быть научно достоверным;

- Учебный материал должен быть изложен в определенной системе и последовательности;

- Изложение учебного материала требует четкости, ясности и научной простоты, чтобы быть понятным и доступным учащимся с отклонениями в развитии;

- Материал, излагаемый учителем, д.б. близким и интересным для уч-ся ( таким изложение будет в том случае, если учитель приводит примеры из окружающей жизни, быта, трудовой деятельности );

- Устное изложение учителя должно сочетаться с показом наглядных пособий, графическими и иллюстративными работами, закрепляться частыми повторениями, самостоятельными работами и упражнениями, направленными на развитие активности уч-ся ;

- Изложение учителем д.б. целостным, законченным и познавательно ценным.

Характеристика отдельных методов обучения

- Рассказ – форма изложения учебного материала, представляющая собой словесное описание событий, фактов, процессов, явлений в природе и обществе, в жизни отдельного человека или группы людей.

- Рассказ может занимать на уроке самостоятельное место, а может быть включен в процесс объяснения на разных его этапах:

- В начале урока он подготавливает уч-ся к усвоению нового материала (в этом случае в своём рассказе учитель систематизирует и обобщает знания по данной теме);

- Если рассказ является основным методом обобщения новых знаний, то ему уделяется основная часть урока;

- В конце урока рассказ обобщает изученное (в том случае, когда ученики не смогут сделать этого самостоятельно ! )

- К рассказу в специальной школе предъявляются следующие требования:

- Определенность темы и содержания.

- Эмоциональность.

- Четкость структуры.

- Объяснение – метод овладения теоретическим учебным материалом .

Главная особенность этого метода – теоретические доказательства, которые предполагают:

- Постановку познавательной задачи, которую можно решить на основе достигнутого уровня знаний и развития уч-ся;

- Строгий, тщательный подбор фактического материала;

- Определенную форму рассуждений: анализ и синтез, наблюдения и выводы;

- Использование иллюстративного материала (рисунков, схем…)

- Формулировку выводов;

- Включение дополнительных разъясняющих моментов ( учителю необходимо предвидеть возможные трудности и готовить различные варианты работы)

- Существенным звеном объяснения является получение обратной связи , которая реализуется путем постановки вопросов, побуждения учащихся высказываться, предложения выполнить отдельные умственные или практические действия.

Обратная связь , контакт с классом в процессе объяснения помогают учителю совершенствовать объяснение, непосредственно по ходу урока вносить необходимые поправки и корректировку.

- Беседа как метод обучения представляет собой вопросно-ответную форму овладения учебным материалом.

Главное требование к использованию этого метода – строгая система продуманных вопросов и предполагаемых ответов учащихся.

Вопросы (главные, второстепенные, дополнительные) должны быть взаимосвязаны, подчинены основной идее, поставлены так, чтобы ученики понимали предмет разговора.

Главная задача этого метода заключается в том, чтобы, насколько это возможно, развивать логику мышления учащихся . Правильно сформулированные вопросы являются прежде всего стимулом, направляющим внимание и мышление ребенка на определенный объект, о связях, свойствах, действиях которого он должен рассказать .

Форма и сложность вопроса зависят от возрастных и интеллектуальных особенностей детей.

- Вопросы могут быть заданы не только в устной, но и в письменной форме, что позволяет работать над развитием не только устной, но и письменной речи учащихся.

- Индивидуализация при обучении детей с отклонениями в развитии требует и индивидуализации в постановке вопросов, как по форме ответа, так и по содержанию. (например ученику с достаточно выраженными дефектами речи)

- Задача учителя, при использовании этого метода заключается в том, чтобы научить ребенка вести беседу, правильно строить своё сообщение или рассказ, исчерпывающе подробно отвечать на поставленный вопрос.

- Метод демонстрации позволяет проводить работу по развитию у учащихся круга элементарных представлений и ставит своей задачей, с одной стороны, обогащение и систематизацию имеющегося у детей опыта, с другой – учит их наблюдать предмет, явление, выделять в них главные черты, сравнивать, обобщать, устанавливать своё отношение к объекту.

- К демонстрации предъявляются следующие требования:

- Демонстрируемый объект д.б. хорошо виден со всех точек класса;

- Учитывая особенности внимания аномальных детей, в момент объяснения следует показывать только необходимое пособие и после объяснения его убирать, ни в коем случае нельзя допускать предварительного осмотра экспозиции;

- Каждый уч-ся действует согласно полученной инструкции и поставленной задаче, обращает внимание на те свойства и стороны демонстрируемого объекта, которые связаны с сообщаемыми знаниями;

- Словесное описание объекта учащимися должно способствовать развитию у них наблюдательности, формировать правильную, логически обоснованную речь;

- Необходимо добиваться, чтобы учащиеся на доступном для них уровне могли формулировать итоги наблюдений.

- В настоящее время в школах широко применяются различные технические средства обучения . Такая демонстрация активизирует мыслительную деятельность учащихся, служит дополнительным источником информации. Однако необходимо помнить, что учащиеся часто увлекаются сюжетом, внешней фабулой, описательной стороной и теряют связь с изучаемыми понятиями.

Поэтому при анализе впечатлений и формулировании представлений и понятий главное внимание следует уделять тому, насколько эти впечатления связаны с теоретическими положениями урока.

Наблюдения и лабораторные работы. Основная цель лабораторных работ в специальной школе – это развитие навыков самостоятельной работы учащихся и их наблюдательности. Формы применения лабораторных работ могут быть весьма разнообразными. Первые лабораторные работы проходят на базе наблюдений. В процессе этих наблюдений школьники накапливают определенный фактический материал, позволяющий делать логически обоснованные выводы. Второй вид лабораторной работы – это подтверждение сформулированных учителем правил, положений, выводов.

Экскурсии

- Экскурсии – это довольно распространенный метод обучения в специальной (коррекционной) школе. Ценность его заключается в том, что дети учатся наблюдать натуральные объекты в реальных, естественных условиях.

- Экскурсии имеют общеобразовательное и специальное учебное значение. Посещая производство, бывая на природе дети получают в одних случаях общие впечатления; в других перед ними ставится конкретная учебная задача, связанная с изучением определенных производственных процессов или природных явлений.

- Любой вид экскурсии в специальной школе требует тщательной организационной подготовки.

Применение наглядных методов

в обучении аномальных детей создаёт условия для более полного усвоения учебного материала. Использование наглядных методов позволяет подготовить учащихся к изучению более сложной техники в профессиональном обучении. Зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются и дольше сохраняются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; именно этим объясняется эффективность применения наглядных средств .

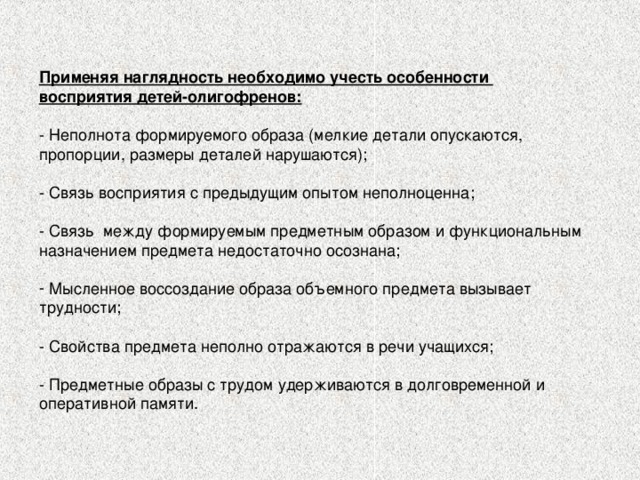

Применяя наглядность необходимо учесть особенности

восприятия детей-олигофренов:

- Неполнота формируемого образа (мелкие детали опускаются, пропорции, размеры деталей нарушаются);

- Связь восприятия с предыдущим опытом неполноценна;

- Связь между формируемым предметным образом и функциональным назначением предмета недостаточно осознана;

- Мысленное воссоздание образа объемного предмета вызывает трудности;

- Свойства предмета неполно отражаются в речи учащихся;

- Предметные образы с трудом удерживаются в долговременной и оперативной памяти.

- Необходимо отметить, что лекционный метод обучения в специальной(коррекционной) школе не применяется, так как он малоэффективен !

Вывод:

Из всего арсенала методов в первую очередь необходимо использовать такие, которые позволяют не только решать задачи формирования знаний и умений, но и одновременно получать определенные результаты в исправлении недостатков психики учащихся.