МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ

кафедра биологии

направление 06.03.01 Биология

профиль «Биоэкология»

клеточный уровень

|

|

| Курсовая работа |

|

|

| Студента: Султановой Назгуль Камчыбековны БЭ-31 |

|

|

| Научный руководитель: Ахпашева Ирина Борисовна, канд.пед.наук, доцент

|

Абакан, 2023

Оглавление

Введение 3

Клеточный уровень: общая характеристика 4

Ядро 5

Ассимиляция и диссимиляция 8

Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. 9

Фотосинтез и хемосинтез 19

Контрольные вопросы 38

Введение

Живая природа на Земле очень разнообразна и представляет собой сложноорганизованную соподчиненную (иерархическую) систему, состоящую из разных биологических систем (биосистем).

Биологическая система (биосистема) — биологический объект, состоящий из взаимосвязанных и взаимодействующих элементов и обладающий способностью к развитию, самовоспроизведению (за исключением определенных тканей и органов) и приспособлению к среде.

Например, амеба обыкновенная представляет собой биосистему, состоящую из оболочки, ядра и цитоплазмы, содержащей органоиды. Все ее структурные элементы взаимодействуют между собой и обеспечивают амебе способность к размножению и существованию в водной среде.

Примером более сложной биосистемы может быть любое покрытосеменное растение, состоящее из взаимосвязанных органов — корня, стебля, листьев, цветков и плодов. Благодаря этим структурным элементам растение может размножаться и приспосабливаться к жизни в наземно-воздушной среде. Лиственный, смешанный или хвойный леса также являются примером биосистемы. Любой лес состоит из групп организмов (популяций) разных видов растений, животных, грибов и микроорганизмов. Эти популяции взаимодействуют между собой и обеспечивают его развитие и устойчивое существование в данной среде.

Современная биология рассматривает жизнь на планете Земля как совокупность соподчиненных биологических систем, различающихся особенностями строения и проявлением свойств. Наименьшей биологической системой является клетка, состоящая из биомолекул. В зависимости от степени сложности строения живой материи выделяют молекулярный, клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический, биогеоценотический, биомный и биосферный уровни организации жизни.

Вторым уровнем организации жизни является клеточный уровень. Элементарные единицы этого уровня — клетки. Их структурными компонентами выступают биомолекулы, из которых формируются плазматическая мембрана, цитоплазма, органоиды, ядро (у бактерий хромосома). Клетку, как структурную и функциональную единицу жизни, изучает наука цитология.

Клеточный уровень: общая характеристика

Клетки, несмотря на свои малые размеры, устроены очень сложно. Они содержат структуры для потребления питательных веществ и энергии, выделения ненужных продуктов обмена, размножения. Все эти стороны жизнедеятельности клетки должны быть тесно связаны друг с другом. Исследования, проводившиеся в течение многих десятилетий и не прекращающиеся до сих пор, позволяют нарисовать достаточно полную картину строения клетки. Мы можем связать отдельные функции клетки с множеством различных мельчайших образований, обнаруженных в ней. Внутреннее полужидкое содержимое клетки получило название цитоплазмы. В цитоплазме большинства клеток находится ядро, координирующее жизнедеятельность клетки, и многочисленные органоиды, выполняющие разнообразные функции. Клеточная мембрана отделяет внутреннее содержание клетки от внешней среды. Она защищает цитоплазму и ядро от повреждений, обеспечивает связь клеток между собой, избирательно пропускает внутрь клетки необходимые вещества и выводит из клетки продукты обмена. Строение мембраны у всех клеток одинаково. Её толщина составляет приблизительно 8 нм (1 нм = 10-9 м), и поэтому увидеть мембрану в световой микроскоп невозможно. Данные, полученные при помощи электронного микроскопа, позволили заключить, что основу мембраны составляет двойной слой молекул липидов (рис.1), в котором расположены многочисленные молекулы белков. Некоторые белки находятся на поверхности липидного слоя, другие пронизывают оба слоя липидов насквозь. Специальные белки образуют тончайшие каналы, по которым внутрь клетки или из неё могут проходить ионы калия, натрия, кальция и некоторые другие ионы, имеющие маленький диаметр.

Однако более крупные частицы через мембранные каналы пройти не могут. Молекулы пищевых веществ - белки, углеводы, липиды - попадают в клетку при помощи фагоцитоза или пиноцитоза.

В том месте, где пищевая частица прикасается к наружной мембране клетки, образуется впячивание и частица попадает внутрь клетки, окружённая мембраной. Этот процесс называется фагоцитозом (рис. 2). Внутрь образовавшегося пузырька проникают пищеварительные ферменты, и возникает пищеварительная вакуоль. Путём фагоцитоза питаются простейшие. У многоклеточных организмов некоторые лейкоциты крови - довольно крупные амёбовидные клетки, передвигаясь в крови и лимфе, также способны активно захватывать и переваривать чужеродные бактерии. Их называют фагоцитами.

Так как клетки растений поверх наружной клеточной мембраны покрыты плотным слоем клетчатки, они не могут захватывать вещества при помощи фагоцитоза.

Пиноцитоз отличается от фагоцитоза лишь тем, что в этом случае впячивание наружной мембраны захватывает не твёрдые частицы, а капельки жидкости с растворёнными в ней веществами (рис. 1). Это один из основных механизмов проникновения веществ в клетку.

Рис. 1

Рис. 2

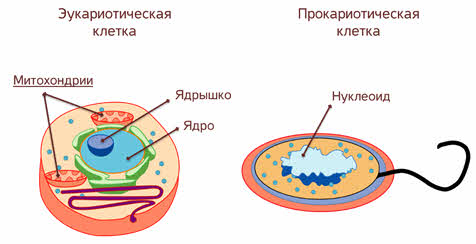

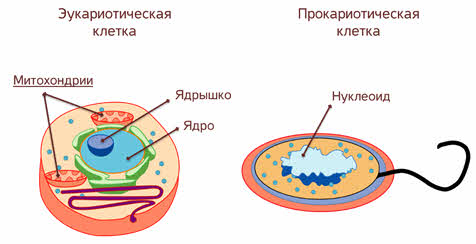

Ядро

Клеточное ядро - это важнейшая часть клетки. Оно есть почти во всех клетках многоклеточных организмов. Исключение составляют красные кровяные тельца человека - эритроциты, которые лишены ядра. Не имеют ядра и древнейшие одноклеточные существа на Земле - бактерии, поэтому их и называют прокариотами (от лат. pro - перед, раньше и греч. karyon - ядро). Клетки всех остальных организмов - грибов, растений, животных - содержат хорошо оформленное ядро, поэтому их называют эукариотами.

Почему же наличие ядра так важно для жизнедеятельности клетки? Клеточное ядро содержит ДНК вещество наследственности, в котором зашифрованы все свойства клетки. Ядро осуществляет регуляцию важнейших функций клетки. Во-первых, это деление, при котором образуются новые клетки. Во-вторых, ядро регулирует все процессы белкового синтеза, обмена веществ и энергии, идущие в клетке. Ядро чаще всего имеет шаровидную или овальную форму. Обычно в клетках находится одно ядро, хотя есть и исключения. Например, у инфузории туфельки два ядра, а в волокнах поперечнополосатых мышц их множество.

От цитоплазмы ядро отделено ядерной оболочкой, состоящей из двух мембран (рис. 3). Внутренняя мембрана гладкая, а наружная имеет многочисленные выступы. В оболочке ядра имеются многочисленные поры для того, чтобы различные вещества могли попадать из цитоплазмы в ядро, и наоборот. Внутреннее содержимое ядра получило название кариоплазмы или ядерного сока. В ядерном соке расположены хроматин и ядрышки. Хроматин представляет собой нити ДНК. Если клетка начинает делиться, то нити хроматина плотно накручиваются спиралью на особые белки, как нитки на катушку. Такие плотные образования хорошо видны в микроскоп и называются хромосомами. Если же посмотреть в микроскоп на клетку между делениями, то окажется, что хромосомы раскручены до тончайших нитей ДНК. Дело в том, что гены - участки ДНК, в которых зашифрована структура какого-либо белка, — могут функционировать только в деспирализованном виде. Таким образом, в зависимости от того, в каком состоянии находится клетка, которую мы рассматриваем в микроскоп, хроматин будет иметь вид или хромосом, или тончайших деспирализованных нитей. Хромосомный набор клетки. Набор хромосом, содержащийся в клетках того или иного вида организмов, получил название кариотипа. Перед делением клетки хромосомы спирализуются и становятся хорошо различимыми в световой микроскоп. При их рассмотрении становится очевидно, что число хромосом у разных видов живых организмов различное. Если количество хромосом в клетках двух видов животных или растений одинаково, то различными будут размеры и форма (строение) хромосом, т. е. кариотип всегда неповторим. Клетки, составляющие органы и ткани любого многоклеточного организма, получили название соматических. Ядра соматических клеток содержат, как правило, двойной, или диплоидный, набор хромосом, т. е. по две хромосомы каждого вида (рис. 4). Исходно половина хромосом досталась каждой клетке от материнской яйцеклетки и точно такие же хромосомы - от сперматозоида отца. Парные хромосомы (одна - от матери, другая - от отца) получили название гомологичных хромо-сом. Исключение представляют половые хромосомы:

X - доставшаяся от матери и одна из двух - Х или Y доставшаяся от отца. Количество хромосом в ядре клеток какого-либо организма, как ни странно, не определяет уровень его сложности. Так, например, диплоидный набор в клетках аскариды - 2 хромосомы, мушки дрозофилы - 8, зелёной жабы - 26, пресноводной гидры - 32, человека - 46, домашней собаки - 78, речного рака - 118, а миноги - 174. Совершенно очевидно, что жаба устроена ничуть не проще, чем гидра, а человек - не проще, чем собака или минога.

Гаплоидный набор хромосом - это набор различных по размерам и форме хромосом клеток данного вида, но каждая хромосома представлена в единственном числе, в отличие от диплоидного набора, когда каждой хромосомы - по две. Гаплоидный набор содержится в ядрах половых клеток (гамет). Если у человека диплоидный набор - 46 хромосом, то гаплоидный соответственно – 23. В интерфазе клеточного цикла каждая хромосома удваивается и состоит из двух хроматид. При этом у человека в соматических клетках будет 92 хроматиды, попарно соединённых в 46 хромосом. Ядрышко представляет собой плотное округлое тело, взвешенное в ядерном соке. Ядрышки связаны с определёнными участками ДНК ядра. Функция ядрышек - синтез РНК и белков, из которых формируются особые органоиды - рибосомы. Обычно в ядре клетки бывает от одного до семи ядрышек. Они хорошо видны между делениями клетки, а во время деления - разрушаются.

Рис.3

Рис. 4

Эндоплазматическая сеть и рибосомы.

Эндоплазматическая сеть представлена канальцами и цистернами, которые анастомозируют и формируют в гиалоплазме трехмерную сеть. В состав сети входят гранулярные (содержащие на внешних поверхностях мембран рибосомы) и агранулярные (без рибосом) участки.

Рибосомы синтезируют все разнообразие клеточных белков. На светооптическом уровне рибосомы неразличимы, об их количестве в клетке можно судить по интенсивности окраски цитоплазмы общегистологическими (базофилия) или специальными гистохимическими реактивами и флюорохромами, маркирующими РНК. На субмикроскопическом уровне рибосомы выглядят как осмиофильные черные точки (диаметром около 20-25 нм), а их рабочие комплексы — полисомы — как группы, или розетки, осмиофильных точек. Компоненты рибосом создаются в разных участках клетки: рибосомальные РНК синтезируются в ядрышке; рибосомальные белки — в цитоплазме. Последние поступают в ядро, где комплексируются с молекулами РНК и объединяются в рибосомальные субъединицы. Затем субъединицы РНК транспортируются из ядра через поры и находятся в цитоплазме либо в диссоциированном (неактивном), либо ассоциированном друг с другом (активном) состоянии. Работающие органеллы состоят из двух ассоциированных (малой и большой) субъединиц, которые удерживаются в обратимо связанном состоянии с помощью катионов магния. Большую субъединицу рибосом образуют разные молекулы РНК, имеющие сложную вторичную и третичную структуру, в комплексе с рибосомальными протеинами. Большая субъединица значительно крупнее малой и имеет форму полушара. Малая субъединица выглядит в виде маленькой шапочки. При ассоциации субъединиц в рибосому происходит закономерное взаимодействие их поверхностей. Между субъединицами работающей рибосомы имеет место строгое "разделение труда" — малая субъединица ответственна за связывание информационной РНК, большая — ведает образованием полипептидной цепи. В клетке нефункционирующие рибосомы находятся в диссоциированном состоянии, в связи с чем получают возможность постоянно обмениваться субъединицами и постоянно обновляться. В рабочем режиме рибосомы (от 3 до 20-30 в группе) образуют стабильный комплекс — полисому, в котором они связаны нитью информационной РНК.

Ассимиляция и диссимиляция

Любая живая клетка, осуществляя многообразные процессы синтеза и распада веществ, подобна сложнейшему химическому комбинату. Для нормального протекания этих химических процессов необходим постоянный обмен веществами между клеткой и окружающей средой, а также постоянное превращение энергии в клетке. Получаемые извне белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы расходуются клетками на синтез необходимых им соединений, построение клеточных структур. Однако для синтеза веществ необходима энергия. Главный источник энергии для живых организмов - Солнце.

Из поступающих в клетку компонентов пищи под действием биологических катализаторов - ферментов синтезируются новые молекулы для замены израсходованных веществ, для построения органоидов. Весь набор реакций биологического синтеза веществ в клетке (биосинтеза) получил название ассимиляции или пластического обмена. Очевидно, что синтез каких-либо веществ невозможен без затрат энергии. Особенно интенсивно реакции ассимиляции происходят в растущей, развивающейся клетке.

Важнейшими из таких реакций являются синтез белка и фотосинтез. Как же клетка получает энергию для реакций биосинтеза? Наряду с процессами синтеза новых веществ в клетках происходит постоянный распад запасённых при ассимиляции сложных органических веществ. При участии ферментов эти молекулы распадаются до более простых соединений; при этом высвобождается энергия. Чаще всего эта энергия запасается в виде аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Далее энергия АТФ используется для различных нужд клетки, в том числе и для реакций биосинтеза. Совокупность реакций распада веществ клетки, сопровождающихся выделением энергии, получила название диссимиляции или энергетического обмена. Ассимиляция и диссимиляция - противоположные процессы: в первом случае вещества образуются, во втором - разрушаются. Но они тесно взаимосвязаны и друг без друга невозможны. Ведь если в клетке не будут синтезироваться и запасаться сложные вещества, то нечему будет распадаться, когда потребуется энергия. А если вещества не будут распадаться, то где взять энергию для синтеза необходимых веществ? Таким образом, ассимиляция и диссимиляция - это две стороны единого процесса обмена веществ и энергии, получившего название метаболизма (от греч. metabole - превращение).

Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр.

Все эукариотические клетки содержат – митохондрии, это энергетические станции клеток. Митохондрия покрыта двумя мембранами: наружной и внутренней.

Рис. 4

Наружная мембрана гладкая. Она состоит из липидов с вкраплениями белков. Основная её функция — отграничение митохондрии от цитоплазмы.

А внутренняя мембрана имеет многочисленные складки и выступы — кристы, существенно увеличивающие площадь её поверхности.

Внутриклеточное пространство митохондрий заполнено розовым веществом – матриксом.

Рис. 5

В матриксе митохондрии, находятся ферменты, необходимые для многих биохимических реакций.

Крупные молекулы могут пересекать наружную мембрану только через транспортные белки митохондриальных мембран.

Внутренняя мембрана митохондрии в отличие от внешней не имеет специальных отверстий для транспорта мелких молекул и ионов. На стороне мембраны, обращённой к матриксу, располагаются особые молекулы АТФ-синтазы (это группа ферментов).

Благодаря АТФ-синтезам происходит синтез АТФ (аденозин трифосфорной кислоты).

Рис. 6

Перед нами химическая структура АТФ. В ней имеется азотистое основание аденин. Углевод – рибоза. И три…именно три остатка фосфорной кислоты, фосфатные связи которых богаты энергией. При их разрыве эта энергия высвобождается.

Рассмотрим подробнее синтез АТФ.

В АТФ-синтазу с внешней стороны мембраны митохондрии проходят протоны (ионы водорода). При прохождении 3х ионов в матрикс высвобождается достаточно энергии. Полученная энергия пойдёт на синтез 1 молекулы АТФ.

То есть к АДФ (аденозин дифосфорной кислоте) присоединится фосфат и получится молекула АТФ. (аденозин трифосфорная кислота).

Когда концентрация протонов по обе стороны мембраны становится одинаковая процесс синтеза АТФ прекращается. Синтезированные молекулы АТФ переносятся в разные части клетки, при помощи белков переносчиков.

Благодаря синтезу АТФ, митохондрии называют энергетическими органоидами клетки.

В матриксе митохондрии находится собственный белоксинтезирующий аппарат митохондрии, РНК и митохондриальная ДНК. Собственная ДНК митохондрий представляет собой замкнутую кольцевую двуспиральную молекулу.

Также митохондрии могут самостоятельно размножаться. Например, перед делением клетки, число митохондрий возрастает настолько, чтобы их хватило на две клетки. Таким образом, митохондрии всегда образуются от митохондрий. Формы митохондрий могут быть различными: овальными, круглыми, палочковидными.

Рис. 7

Количество их в клетке также неодинаково. Очень много митохондрий в клетках, где велики энергетические затраты. Например, в активно работающих тканях - клетках крыльев птиц и клетках печени.

Митохондрии содержатся во всех эукариотических клетках. А вот в прокариотических их нет. Этот факт, а также наличие в митохондриях ДНК позволили учёным полагать, что ранее митохондрии были свободноживущими существами.

Рис. 8

Ещё в 1921 г. русский ботаник Борис Михайлович Козо-Полянский высказал мнение, о том, что клетка — это симбиотрофная система, в которой сожительствует несколько организмов.

Рис. 9

В настоящее время эндосимбиотическая теория происхождения митохондрий и хлоропластов является общепринятой. Согласно этой теории, митохондрии — это в прошлом самостоятельные организмы. Которые затем за многие миллионы лет превратились в важнейшие энергетические станции клеток.

Таким образом, главной функцией митохондрий является захват богатых энергией субстратов (жирные кислоты, углеродный скелет аминокислот) из цитоплазмы и их окислительное расщепление с образованием углекислого газа и воды, связанное с синтезом АТФ.

Рис. 10

Растительные клетки помимо митохондрий содержат пластиды – это полуавтономные органеллы. То есть органеллы, которые отчасти не зависят от ядра.

Пластиды подразделяют на лейкопласты, хлоропласты и хромопласты.

Рис. 11

Лейкопла́сты − это бесцветные сферические пластиды в клетках растений.

Они образуются в запасающих тканях (клубнях, корневищах), клетках эпидермы и других частях растений.

Лейкопласты содержат ферменты, с помощью которых из глюкозы, образованной в процессе фотосинтеза, синтезируется крахмал.

Лейкопласты подразделяются на амилопласты – это пластиды, которые накапливают крахмал.

Олеопласты, которые накапливают жиры.

Протеинопласты накапливают белки.

А также этиопласты – это лейкопласты, на которые не попал солнечный свет.

Рис. 12

Все типы пластид могут превращаться друг в друга.

Например, на свету в лейкопластах образуется зелёный пигмент хлорофилл, и они тем самым превращаются в хлоропласты. Вот почему на свету клубни картофеля зеленеют.

Хлоропласты, пожалуй, самые главные органоиды растений. Так как основная функция зелёных пластид — это фотосинтез.

Фотосинтез — это синтез органических веществ из углекислого газа и воды с обязательным использованием энергии света. В результате, которого образуются органические вещества и кислород.

Рис. 12

У высших растений органом фотосинтеза является лист, а органоидами фотосинтеза — хлоропласты. Хлоропласты, как и митохондрии, имеют двумембранное строение. Между складками мембран находятся стопки связанных с ней пузырьков.

Каждая отдельная стопка таких пузырьков называется граной. В одном хлоропласте может быть до 50 гран, которые расположены таким образом, чтобы на каждую попадал свет.

Рис. 13

Граны состоят из тилакоидов. Мембрана тилакоида собственно и является тем местом, где протекают светозависимые реакции фотосинтеза. Эти реакции идут при участии фотосинтетических пигментов хлорофиллов, расположенных непосредственно на мембране тилакода. Так как именно хлорофилл обладает способностью поглощать лучи света.

Хлорофилл окрашивает хлоропласты растений в зелёный цвет. Он необходим для превращения энергии света в химическую энергию АТФ. Энергия, которая заключена в молекуле АТФ, необходима для синтеза углеводов.

Синтез органических веществ осуществляется во внутреннем пространстве хлоропластов между гранами.

Например, для того чтобы в клубнях картофеля образовался крахмал. В растение через корневую систему поступает вода. По стеблю она приходит в клетки листьев, а затем и в хлоропласты. Одновременно через устьица в клетку поступает углекислый газ. Из воды и углекислого газа под действием солнечного света образуется органическое вещество глюкоза. Полученную в процессе фотосинтеза глюкозу хранить достаточно сложно, она легко выходит из клетки. Поэтому растения хранят её в виде крахмала. Из хлоропластов крахмал перемещается по сосудам растения, а затем поступает в клубни картофеля и используется клетками, которые не содержат хлорофилл.

Хлоропласты созданы для того, чтобы ловить энергию солнечного света… И если посмотреть под микроскоп на срез листа, то можно увидеть, как в его клетках зелёные хлоропласты движутся в ту сторону где свет наиболее ярок.

Хлоропласты имеют зелёную окраску, так как хлорофиллы поглощают красный и сине-фиолетовый свет, а отражают зелёный.

Благодаря хлоропластам и фотосинтезу из атмосферы ежегодно поглощаются миллиарды тонн углекислого газа и выделяются миллиарды тонн кислорода; фотосинтез является основным источником образования органических веществ.

Активный фотосинтез ведёт к довольно быстрому старению листьев и в конце концов к их отмиранию. Видимый признак старения листа - покраснение или пожелтение, оно связанно с деградацией хлоропластов, разрушением хлорофилла и накоплением пигментов каротиноидов.

Каротиноиды – это комбинация пигментов, которые содержатся в хромопластах.

Хромопласты − (от греч. «хромо» – цвет, краска) – пластиды с желтой, оранжевой и красной окраской.

Рис. 14

Пигменты, так же, как и хлорофилл, участвуют в фотосинтезе, однако они улавливают ту часть солнечного спектра, которая осталась вне поля зрения хлорофилла.

Кроме того, пигменты, расположенные в хромопластах, выполняют роль светофильтров, защищающих чувствительные к свету ферменты от разрушения.

Хромопласты наиболее характерны для клеток околоцветников и плодов многих растений. Яркая окраска цветков привлекает насекомых-опылителей. А яркая окраска плодов привлекает животных и птиц, благодаря которым распространяются семена.

Рис. 15

Зелёные хлоропласты могут терять хлорофилл и превращаться в хромопласты. Этот процесс мы наблюдает при созревании плодов.

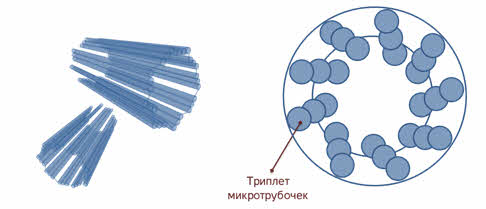

Также в цитоплазме всех клеток вблизи ядра располагается клеточный центр.

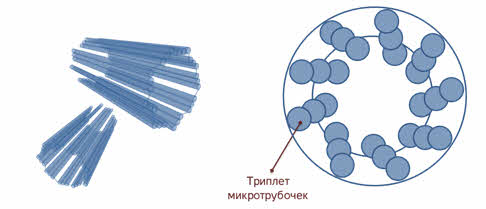

Клеточный центр — это немембранный органоид, главный центр организации микротрубочек и регулятор хода клеточного цикла в клетках эукариот.

У многих животных и низших растений клеточный центр содержит пару центриолей.

Центриоли – это цилиндрические структуры, расположенные под прямым углом друг к другу.

Рис. 16

Каждая центриоль состоит из девяти триплетов – состоящих из трёх частей микротрубочек, которые расположены по кругу.

Микротрубочки играют ключевую роль во внутриклеточном транспорте (служат «рельсами», по которым перемещаются молекулярные моторы- белки-кинезины.

Рис.17

Кинезин перемещает вдоль микротрубочек мембранные пузырьки (везикулы) и другие органоиды.

Клеточный центр играет важную роль в формировании цитоскелета, поддерживающего форму клеток.

Очень велика роль клеточного центра при делении клеток, когда центриоли расходятся к полюсам делящейся клетки и образуют веретено деления. Это веретенообразная система микротрубочек. Микротрубочки веретена, присоединяются к белковым структурам хроматид в области центромер и обеспечивают движение хромосом по направлению к полюсам.

Органоиды движения

Некоторые клетки способны к движению. Например, одноклеточные организмы инфузория туфелька и эвглена зелёная перемещаются при помощи особых органоидов движения – ресничек и жгутиков.

Рис. 18

Несмотря на то, что реснички отличаются по размерам от жгутиков, они имеют общее строение.

Органоиды движения образованы такими же микротрубочками, как и центриоли клеточного центра.

Жгутики и реснички крепятся к цитоплазме клеток благодаря базальным тельцам. Рядом с базальным тельцем располагается особая органелла, которая обеспечивает выработку энергии для жгутика.

Органоиды движения встречаются и у многоклеточных организмов. Например, эпителий бронхов человека покрыт множеством ресничек. Реснички двигаются одновременно, образуя своеобразные волны. Так они очищают бронхи от инородных частиц и пыли.

При рассмотрении клетки под микроскопом в её цитоплазме можно обнаружить различные включения, гранулы, содержащие питательные вещества для клетки. Клеточные включения — это образования, которые могут появляться и исчезать.

Ими могут быть капли жира, гранулы крахмала, кристаллы солей и другие.

Фотосинтез и хемосинтез

Автотрофы могут сами синтезировать необходимые им органические вещества, получая из окружающей среды углерод в виде углекислого газа, воду и минеральные вещества.

Все автотрофы делятся на фотосинтезирующие и хемосинтезирующие.

У фотосинтезирующих автотрофов источником энергии служит солнечный свет. Хемосинтезирующие автотрофы получают энергию при окислении неорганических соединений.

Фотосинтез — это процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических веществ на свету фотоавтотрофами при участии фотосинтетических пигментов.

Фотосинтезирующими органоидами зелёных растений являются хлоропласты. Структурной и функциональной единицей хлоропластов являются тилакоиды — плоские мембранные мешочки, уложенные в стопки (граны).

Внутреннее пространство тилакоида называется люменом. Пространство между оболочкой хлоропласта и тилакоидами называется стромой.

Рис. 19

Мембрана тилакоида собственно и является тем местом, где протекают светозависимые реакции фотосинтеза при участии хлорофилла.

Аналогично митохондриальной электрон-транспортной цепи, цепь переноса электронов фотосинтеза состоит из многих белковых комплексов и молекул переносчиков.

В цепи переносчиков выделяют следующие комплексы: фотосистему 2 (два), цитохром Б шесть ЭФ-комплекс, фотосистему 1, фермент редоксин НАДФ редуктазу и АТФ-синтазу.

Фотосинтез происходит в две фазы — световую и темновую.

В световую фазу протекают реакции, которым необходим солнечный свет, в частности фотоны света. Поэтому эти реакции ещё называют светозависимыми реакциями фотосинтеза.

В темновую фазу фотоны светы не нужны. Однако эти реакции протекают как в светлое, так и в тёмное время суток.

Итак, процесс фотосинтеза начинается с того, что квант света ударяет молекулу хлорофилла (аII), которая находится в фотосистеме 2.

Существует несколько видов молекул хлорофилла, которые различаются по длине волны улавливаемых квантов.

Основными «ловцами» световых частиц являются хлорофилл а1 (а-один) (с длиной волны улавливаемых квантов 700 нм), который находится в фотоситеме 1, и хлорофилл а II (с длиной волны улавливаемых квантов 680 нм), который находится в фотосистеме 2.

Итак, после удара квантом света молекула хлорофилла приходит в возбуждённое состояние.

Что значит возбуждённое состояние? Согласно квантовой теории Эйнштейна свет состоит из мельчайших частиц, несущих порции энергии и обладающих импульсом — фотонов. Если фотон, с определённым количеством энергии столкнётся с электроном, то электрон может перейти на новый энергетический уровень. В результате чего молекула и оказывается в возбуждённом состоянии.

Эта энергия быстро мигрирует по светособирающей молекуле хлорофилла к реакционному центру фотосистемы.

Реакционный центр — это комплекс белков, взаимодействие которых обеспечивает реакцию превращения энергии света в химическую при фотосинтезе.

После поглощения энергии, хлорофиллы испускают пару электронов, которые передаются на переносчик.

Теперь в молекуле хлорофилла недостает 2 электронов. Эти 2 электрона хлорофилл отбирает у молекулы воды, которая находится во (внутритилакоидном) пространстве.

При этом происходит фотолиз (расщепление) молекул воды.

То есть молекула воды распадается отдаёт 2 электрона молекуле хлорофилла.

Благодаря фотонам света молекула воды расщепляется на два иона (протон водорода и гидроксид-ион).

Ионы гидроксида отдают свои электроны, превращаясь в реакционноспособные радикалы о-аш.

Несколько радикалов объединяются, образуя воду и свободный кислород:

Кислород при этом удаляется во внешнюю среду. Таким образом, кислород, которым мы дышим, ― это продукт окисления воды.

О том, что растения в процессе своей жизнедеятельности выделяют кислород, люди узнали уже давно.

В 1772 году химик Джозеф Пристли провёл цикл экспериментов с газами.

В одном из своих экспериментов Пристли зажёг свечу и поместил её под перевёрнутый сосуд. Через некоторое время свеча погасла, так как под сосудом закончился кислород.

Далее он провёл аналогичный эксперимент с мышкой. Мышь умерла вскоре после того, как погасла свеча.

Пристли провёл ещё один опыт. Он поместил под перевёрнутый сосуд зелёное растение с мышью, предоставив им доступ к свету. Свеча горела долгое время. А мышь оставалась жива.

Значит, подумал Пристли, благодаря растению под герметично перевёрнутым сосудом остаётся кислород.

Рис. 20

Таким образом, наблюдения Пристли были одной из первых демонстраций деятельности фотохимических реакционных центров.

Результаты опытов не только определили характерные особенности жизнедеятельности растений, но и продемонстрировали тесную взаимосвязь между растениями и животными.

Вернёмся к фотолизу воды.

Суммарное уравнение фотолиза воды выглядит следующим образом.

Из него видно, что при фотолизе воды образуются протоны водорода, электроны и свободный кислород.

2 электрона вернулись в молекулу хлорофилла.

Протоны водорода накапливаются внутри тилакоида.

В результате мембрана тилакоида с одной стороны за счёт протонов водорода заряжается положительно, с другой за счёт электронов — отрицательно.

Благодаря разности потенциалов между наружной и внутренней сторонами мембраны протоны проталкиваются через каналы АТФ-синтетазы и происходит фосфорилирование АДФ до АТФ.

За одно и тоже время в хлоропластах образуется в 30 раз больше АТФ, чем в митохондриях.

А 2 протона водорода идут на восстановление специфического переносчика НАДФ+ (с плюсом) до НАДФ·Н (НАДФ аш).

Суммарное уравнение реакций световой фазы выглядит следующим образом.

Таким образом, в световую фазу фотоны света вместе с водой используются для образования АТФ и восстановления НАДФ+ до НАДФН.

АТФ и НАДФН (надф аш) транспортируются в строму хлоропласта и участвуют в процессах темновой фазы.

Темновые реакции фотосинтеза происходят не только на свету, но и в темноте.

В темновой фазе образуются глюкоза и мономеры сложных органических соединений (аминокислоты, нуклеотиды, глицерин и жирные кислоты).

Источником углерода является углекислый газ, который поступает в растение через устьица.

Рис. 21

Так, углекислый газ, который содержится в воздухе, захватывается специальным веществом ― пятиуглеродным сахаром (рибулозобифосфатом).

Фермент катализирует эту реакцию. В результате образуется неустойчивое шестиуглеродное соединение, которое сразу же распадается на две молекулы фосфоглицериновой кислоты (ФГК).

Затем происходит цикл реакций, который называется циклом Кальвина. Через ряд промежуточных продуктов фосфоглицериновая кислота преобразуется в глюкозу.

В этих реакциях используются энергии АТФ и НАДФ·Н. Итак, в световую фазу фотосинтеза происходит фотолиз воды, высвобождение кислорода, синтез АТФ и образование НАДФ·Н. В темновую фазу образуется глюкоза и крахмал ― главные источники энергии на планете Земля, аминокислоты, нуклеотиды, глицерин и жирные кислоты.

Таким образом, в результате фотосинтеза растения накапливают органические вещества и обеспечивают постоянство уровня углекислого газа и кислорода в атмосфере.

В процессе фотосинтеза одно и тоже крупное растение производит совсем не так уж много углеводов. Однако если посчитать, сколько энергии солнечного света улавливают и запасают все зелёные растения на Земле за год, то окажется, что для получения того же количества энергии было бы необходимо 200 000 гидроэлектростанций.

В верхних слоях воздушной оболочки Земли (на высоте 15‒20 км) из кислорода образуется озон. Озоновый слой защищает все живые организмы от опасных для жизни ультрафиолетовых лучей.

Таким образом при помощи солнечного света автотрофные организмы, которые называют фототрофами, получают энергию.

А некоторые автотрофные организмы — хемотрофы, как мы уже говорили выше, получают энергию за счёт энергии окисления неорганических веществ. Такой процесс называется — хемосинтезом.

Хемосинтез — это способ автотрофного питания, при котором источником энергии для синтеза органических веществ служат реакции окисления неорганических соединений.

Подобный вариант получения энергии используется только бактериями.

К хемотрофам относятся серобактерии, окисляющие сероводород.

Нитрифицирующие бактерии, превращающие аммиак в нитриты, а затем в нитраты. Железобактерии, окисляющие железо. Водородные бактерии, окисляющие водород.

Необходимо отметить, что выделяющаяся в реакциях окисления неорганических соединений энергия не может быть непосредственно использована бактериями в процессах ассимиляции (то есть процессах синтеза). Сначала эта энергия переводится в энергию макроэргических связей АТФ и только затем тратится на синтез органических соединений.

Хемосинтезирующие организмы (например, серобактерии) могут жить в океанах на огромной глубине, в тех местах, где из разломов земной коры выделяется сероводород.

Хемосинтетики — единственные организмы на Земле, которые не зависят от энергии солнечного света. Роль хемосинтетиков для всех живых существ очень велика, так как они являются непременным звеном природного круговорота важных элементов: серы, азота, железа.

Получаемые с пищей белки, жиры и углеводы в организме распадаются на более простые вещества, а затем из них уже строятся необходимые организму высокомолекулярные соединения (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды и липиды). Этот процесс называется ассимиляцией или пластическим обменом.

Рис. 22

Однако самым важным процессом ассимиляции все же является синтез белков. Так как белки в организме выполняют достаточно много функций их роль чрезвычайно разнообразна.

Клетки нашего организма содержат тысячи белков. В процессе жизнедеятельности все белки рано или поздно разрушаются. И для нормального хода всех реакций они должны синтезироваться вновь.

За обедом вы съели какую-либо белковую пищу (мясо, рыбу или творог, например).

В организме поступившие с пищей белки расщепляются.

Под влиянием ферментов в двенадцатиперстной кишке завершается начавшееся в желудке расщепление белков до аминокислот.

Рис. 23

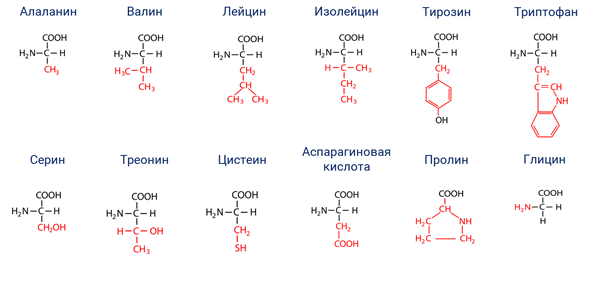

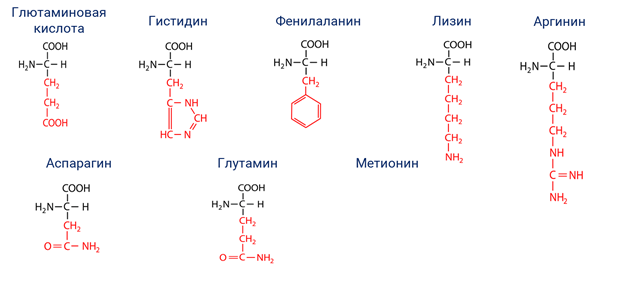

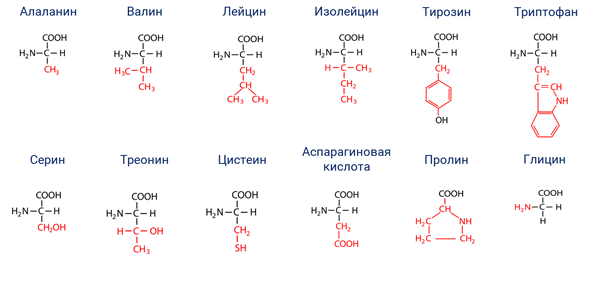

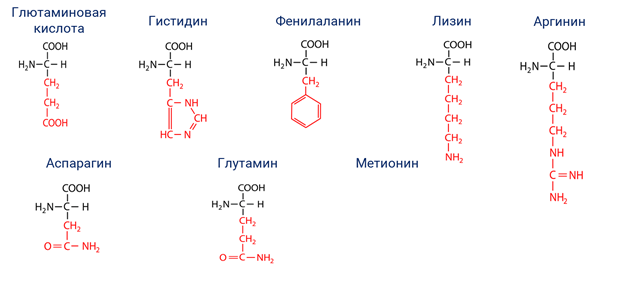

Все аминокислоты подразделяют на заменимые и незаменимые.

Заменимые аминокислоты синтезируются в организме человека, к ним относят (аланин, аргинин, аспарагин, аспарагиновую кислоту, глицин, глутамин, глутаминовую кислоту, пролин, серин, тирозин и цистеин).

А незаменимые аминокислоты в организме не синтезируются и должны в обязательном порядке поступать с пищей.

Это (валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин). Содержатся они в основном в продуктах животного происхождения.

Среди двухсот известных аминокислот только 20 из них участвуют во внутриклеточном синтезе белков.

Их называют (протеиногенными аминокислотами или стандартными). Однако, в организме человека обнаружено около 40 непротеиногенных аминокислот.

Вопрос, почему именно эти 20 аминокислот стали «избранными», остаётся нерешённым. Не совсем ясно, чем эти аминокислоты оказались предпочтительнее других похожих.

Для удобства названия аминокислот имеют общепринятые сокращения.

Таблица 1

Аминокислоты соединяются между собой благодаря пептидной связи. Так образуется молекула, которая представляет собой дипептид.

Поскольку на одном конце дипептида находится свободная аминогруппа, а на другом – свободная карбоксильная группа, дипептид может присоединять к себе другие аминокислоты.

В состав белков могут входить не только аминокислоты. Если белок содержит компоненты неаминокислотной природы, то такой белок относят к сложным. Простые белки состоят только из аминокислот.

Итак, мы сказали, что в двенадцатиперстном кишечнике происходит окончательное расщепление белков до аминокислот.

Затем аминокислоты в виде водных растворов всасываются в кровь капиллярами ворсинок тонкого кишечника.

Кровеносные сосуды, отходящие от кишечника поступают в воротную вену.

Которая собирает кровь от желудка, селезёнки, кишечника в печень.

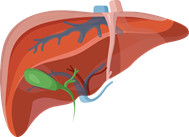

Печень играет важную роль в обмене белков. Наибольшее количество белка синтезируется в мышцах, однако в пересчёте на 1 г массы в печени их производится все же больше.

Здесь образуются не только собственные белки клеток печени, но и большое количество секретируемых белков, необходимых для нужд всего организма.

Функции белков зависят от их строения. От последовательности, аминокислот, которые составляют их основу.

После синтеза белки для, того чтобы осуществлять свои биологические функции, сворачиваются в одну или несколько особых пространственных конфигураций.

Приобретают вторичную, третичную и четвертичную структуру.

Однако изначально, когда они только синтезировались белки имеют первичную структуру.

Первичная структура белка представлена определённой последовательностью аминокислот, которые связаны между собой пептидной связью.

В какой последовательности должны располагаться аминокислоты?

Информация о первичной структуре белков закодирована в последовальности нуклеотидов в молекуле двухцепочечной ДНК. Эта информация называется генетической информацией.

А участок ДНК, в котором содержится информация о первичной структуре одного белка, называется геном.

Генетический код.

В состав нуклеотидов входят азотистые основная.

У ДНК четыре разных азотистых основания: аденин (А), тимин (Т) гуанин (Г) и цитозин (Ц).

3 нуклеотида (триплет) кодируют 1 аминокислоту.

А какую именно аминокислоту можно понять по последовательности этих самых нуклеотидов.

На сегодняшний день уже известно какие триплетные сочетания нуклеотидов ДНК соответствуют той или иной из 20 аминокислот, входящих в состав белков.

Таблица 2

Однако изначально информация с ДНК переписывается на информационную (матричную) РНК в виде триплетов – кодонов.

Определённые кодоны как вы видите соответствуют определённым аминокислотам.

Однако, многим аминокислотам соответствует не один, а несколько различных триплетов – кодонов.

Считается что такое свойство генетического кода повышает надёжность хранения и передачи генетической информации при делении клеток.

Например, аминокислоте аланину соответствует 4 кадона. ГЦУ, ГЦЦ, ГЦА и ГЦГ.

Первые два азотистых основания у всех триплетов одинаковы. Поэтому даже если произойдёт случайная ошибка в третьем нуклеотиде, то все равно это будет кодон аланина.

Важное свойство генетического кода — это специфичность. То есть один триплет будет обозначать только одну аминокислоту.

Итак, мы сказали, что в последовательности нуклеотидов молекулы ДНК закодирована информацию о первичной структуре белка.

Как же получить эту информацию?

Сначала генетической информация с ДНК переносится на информационную (матричную) РНК, этот процесс называется транскрипцией.

Давайте посмотрим каким образом происходит этот перенос.

Списывание генетической информации осуществляет фермент РНК-полимераза.

РНК полимераза узнает специфическую последовательность нуклеотидов, называемая промотером. Благодаря промотору синтез иРНК начинается с нужного участка цепи ДНК.

Перед промотером располагаются структурные гены, которые несут информацию о структуре иРНК.

РНК-полимераза производит цепочку иРНК с сайта инициации стартового кодона кодирующей области.

Процесс наращивания молекулы РНК нуклеотидами называется элонгацией.

Именно с промотора РНК-полимераза начинает расплетать двуспиральную ДНК и синтезировать информационную РНК по ДНК.

И по мере движения РНК-полимеразы по матрице впереди неё происходит расплетание, а позади — восстановление двойной спирали ДНК.

Тем самым РНК-полимераза по принципу комплементарности копирует одну из двух цепочек.

Вы помните, что по принципу комплементарности аденин соединяется только с тимином двумя водородными связями. А гуанин соединяется только с цитозином тремя водородными связями. Таким образом, нуклеотиды образуют пары.

По тому же принципу синтезируется и информационная РНК: против Цитозина молекулы ДНК становиться Гуанин молекулы РНК, против Тимина –Аденин. Против гуанина цитозин. А против аденина молекулы ДНК – урацил РНК.

Так РНК-полимераза синтезирует иРНК до тех пор, пока она не встретит определённую последовательность нуклеотидов, которая называется терминатором. Терминатор является знаком препинания, он указывает на то что синтез РНК следует прекратить.

Так формируется цепочка иРНК, которая представляет собой точную копию цепочки ДНК (только вместо тимина включён урацил).

Синтезированная информационная РНК выносит списанную генетическую информацию из ядра в цитоплазму. Где и будет происходит синтез белка.

С этого момента наступает следующий этап синтеза – его называют трансляцией.

Как мы уже говорили выше белки необходимые организму строятся из аминокислот. Которые были либо синтезированы самим организмом, либо получены с пищей.

Так вот эти аминокислоты попали в клетки с током крови. Теперь они находятся в цитоплазме.

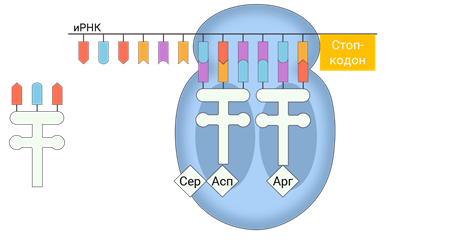

Наступает трансляция перевод последовательности нуклеотидов молекулы иРНК в последовательность аминокислот молекулы белка.

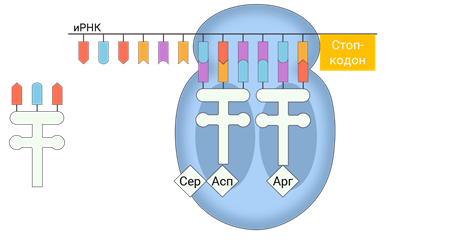

Информационная РНК переместилась из ядра в цитоплазму. Здесь в цитоплазме её встречают рибосомы.

Вы помните, что рибосома состоит из малой и большой субъединицы.

Сперва к информационной РНК к (кодону АУГ, который сигнализирует о начале цепи) присоединяется малая субъединица рибосомы.

Так как кодон АУГ кодирует аминокислоту метионин, то все белки начинаются с метионина. За исключением некоторых случаев.

Когда присоединяется большая субъединица в рибосоме формируется пептидильный (или П-участок) и аминоацильный (или А-участок).

Аминокислоты, которые плавают в цитоплазме поступают в рибосому при помощи ещё одной специализированной РНК её называют транспортная РНК или тРНК.

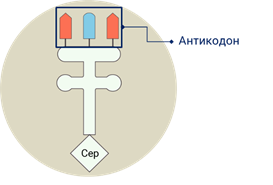

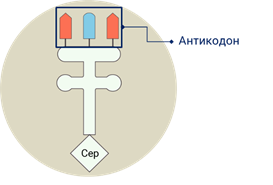

Эти небольшие молекулы, способны сворачиваться таким образом, что образуют структуры, напоминающие по форме клеверный лист. В клетке имеется столько же разных тРНК, сколько кодонов, шифрующих аминокислоты.

Одна т-РНК несёт 1 аминокислоту. Однако т-РНК может захватить не любую аминокислоту, а строго определённую.

На вершине "листа" каждой тРНК имеется последовательность трёх нуклеотидов, их называют антикодоном. Данный антикадон взаимосоответствует, то есть комплементарен кодону в информационной РНК с которым он связывается. И соответствует той аминокислоте, которую он переносит.

Так первая аминокислота поступает в П-участок рибосомы.

Входящая в А участок вторая транспортная РНК взаимосоответствует, то есть комплементарна второму кодону. Аминокислота первой транспортной РНК переноситься на аминокислоту второй транспортной РНК.

Между аминокислотами формируется пептидная связь.

Первая транспортная РНК уходит, и рибосома продвигается дальше. А очередная т-РНК подносит необходимую аминокислоту, наращивающую растущую цепочку белка.

Эта операция повторяется столько раз, сколько аминокислот должен содержать строящийся белок.

И когда в рибосоме оказывается тройка нуклеотидов «стоп-кодон УАА, УАГ или УГА», то трансляция белка прекращается. Эта тройка нуклеотидов не соответствует никакой аминокислоте. И ни одна т-РНК к такому триплету присоединиться не может, так как антикадонов к ним у т-РНК не бывает.

Аминокислоты, которые поднесли т-РНК формируются в полипептидную цепочку.

После завершения синтеза цепи, полипептид высвобождается из рибосомы.

Чтобы принять обычную форму, белок должен свернуться, образуя при этом определённую пространственную конфигурацию. Это происходит в цистернах аппарата Гольджи. Белки созревают, а затем они доставляются к месту своего назначения.

Любой полипептид можно полностью задать словом, длина которого равна количеству аминокислотных остатков и в котором используется 20 букв, каждая из которых соответствует одной аминокислоте.

Этот простой, "буквенный" способ хранения и передачи информации задействован в живых организмах – вся информация о первичной структуре белков содержится в ДНК, а её главная функция как раз и состоит в хранении и передаче именно этой информации.

Так как белки в организме выполняют много функций они являются и гормонами и ферментами, то их необходимо достаточно много.

Поэтому, как только рибосома продвигается вперёд, за ней тут же на информационную РНК нанизывается следующая, которая будет синтезировать естественно тот же белок.

На одну и ту же иРНК может быть нанизана и третья и четвертая рибосома. Все рибосомы, синтезирующие белок на одной молекуле иРНК называются полисомой.

Когда этого белка для организма на данный момент достаточно, рибосома находит другую информационную РНК которая содержит информацию о каком-то другом белке.

Таким образом, последовательность аминокислот в первичной структуре белка не зависит от рибосом, а определяется только последовательностью нуклеотидов иРНК.

Контрольные вопросы

1. Рибосомы - органоиды клетки, отвечающие за:

1 - расщепление органических веществ 2 - синтез белка

3 - синтез АТФ 4 - фотосинтез

2. Аппарат Гольджи отвечает за:

1 - транспорт веществ по клетке 2 - перестройку молекул

3 - образование лизосом 4 - верны все ответы

3. Хлоропласты - это органоиды:

1 - содержащие хлорофилл 2 - имеющие собственную молекулу ДНК

3 - осуществляющие фотосинтез 4 - верны все ответы

4. К двумембранным органоидам относятся:

1 - ядро и комплекс Гольджи 2 - ядро, митохондрии и пластиды

3 - митохондрии, пластиды и ЭПС 4 - пластиды, ядро и лизосомы

5. Для животных клеток характерны:

1 - клеточная стенка из целлюлозы, пластиды, митохондрии

2 - рибосомы, пластиды, крупные вакуоли

3 - ЭПС, аппарат Гольджи, рибосомы

4 - пластиды, клеточная стенка из целлюлозы, крупные вакуоли

6. Лизосомы - это органоиды, которые:

1 - осуществляют фотосинтез

2 - содержат ферменты, расщепляющие органические вещества

3 - синтезируют белки

4 - синтезируют АТФ

7. К эукариотическим относятся клетки:

1 - бактерий и вирусов 2 - растений и животных

3 - растений, животных и грибов 4 - бактерий, растений и животных

8. В животной клетке отсутствуют:

1 - митохондрии 2 - хлоропласты 3 - рибосомы 4 - ядро

9. Митохондрии и пластиды сходны между собой, так как:

1 - имеют одномембранное строение 2 - имеют ДНК, рибосомы и могут делиться

3 - участвуют в фотосинтезе 4 - содержат хромосомы

10. К немембранным органоидам относятся:

1 - ЭПС и аппарат Гольджи 2 - рибосомы и центриоли

3 - пластиды и центриоли 4 - митохондрии и рибосомы

11. Участвуют в делении клетки:

1 – митохондрии 2 - пластиды

3 – рибосомы 4 - центриоли

12.В реакциях транскрипции в клетке из нуклеиновых кислот не участвуют.

1) ДНК 2) иРНК 3) ДНК и иРНК 4) рРНК и тРНК

13. Лизосомы образуются из:

1) митохондрий 2) пластид 3) аппарата Гольджи 4) центриолей

14. Хромосомы состоят из:

1) только ДНК 2) только белки

3) ДНК и белки 4) ДНК, РНК и белки

15. Количество сочетаний триплетов генетического кода, кодирующих аминокислоты, составляет:

1) 16 2) 20

3) 61 4) 64

16. Трансляция происходит в:

ядре 2)цитоплазме 3)рибосоме 4) аппарате Гольджи

17. Гликолиз протекает в:

ядре 2)цитоплазме 3)митохондриях 4) аппарате Гольджи

18. В темновой фазе фотосинтеза происходит:

1) поглощение кванта молекулой хлорофилла;

2) разделение зарядов;

3) синтез восстановителя углекислого газа,

4) синтез углеводов из углекислого газа и Н

19. Одна из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов АТГ-ГТА-ЦЦГ. Какой вид будет иметь и-РНК, строящаяся на этой матрице?

1) УАЦ-ЦАУ-ГГЦ;

2) ТАЦ-ЦАТ-ЦЦГ;

3) ГУА-УГЦ-ААЦ;

4) АТГ-ГТА-ЦЦГ.

20. Суммарно при окислении 1-й молекулы глюкозы в процессе энергетического обмена (катаболизма) синтезируется ... молекул АТФ:

1) 2; 2) 36; 3) 38; 4) 42.

21. Фотосинтез относится к реакциям обмена:

пластического 2)энергетического

3) пластического или энергетического 4) пластического и энергетического

22. В световую фазу фотосинтеза энергия квантов света преобразуется в энергию химических связей:

АТФ 2) АТФ и АДФ 3)АТФ и АМФ 4)АТФ и глюкозы

23. Побочный продукт реакций световой фазы фотосинтеза -

вода 2)АТФ 3) кислород 4)углекислый газ

24. Конечные продукты полного ферментативного расщепления глюкозы -

углекислый газ, вода и АТФ

молочная кислота и углекислый газ

углекислый газ, вода

углекислый газ, вода, переносчик протонов и АТФ

25. Световая фаза фотосинтеза протекает в растении:

только на свету 2)только в темноте

3)на свету и в темноте 4)только на свету или только в темноте

26. К реакциям энергетического обмена в клетке относятся:

биосинтез белка и гликолиз 2) фотосинтез и биосинтез белка

3)гликолиз и дыхание 4) репликация ДНК и дыхание

27. В хлоропластах растительных клеток световая фаза фотосинтеза протекает в:

гранах 2)цитоплазме

3)гранах и цитоплазме 4)гранах или цитоплазме

28. Кислород в световой фазе фотосинтеза образуется в результате реакции:

фотолиза воды 2)электролиза воды

3) разложения углекислого газа 4)поглощение квантов света хлорофиллом

29. Темновая фаза фотосинтеза протекает в растении:

только на свету 2)только в темноте

3)на свету и в темноте 4)только на свету или только в темноте

30. Главное значение фотосинтеза для жизни на Земле -

1) разложение воды и образование кислорода

2) синтез АТФ и поглощение углекислого газа

3) образование органических веществ и кислорода

4) поглощение углекислого газа и разложение воды