СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Компьютер и здоровье

Материалы в помощь классным руководителям для проведения родительских собраний, классных часов.

Просмотр содержимого документа

«Влияние TV и компьютеров на душу ребенка»

Влияние TV и компьютеров на душу ребенка

![]()

Телевидение и электроника стали неотъемлемой частью современной жизни, захватывая своим влиянием и наших детей. Как уберечь ребенка от разрушающих его здоровье и личность воздействий? Как отвлечь его от "общения" с телевизором или компьютером? Что противопоставить их власти? В последнее время появилось много православных публикаций, затрагивающих эти и подобные им вопросы. В данной статье хочется подробнее рассмотреть один, но крайне важный – влияние TV и компьютеров на душу ребенка.

Оторванный от живой природы, современный городской ребенок живет в машинном мире, где мигают, мерцают, слепят искусственные огни и экраны, переливаются, непрерывно изменяясь, электронные узоры. Где рычат автомобили, воют сирены сигнализации, попискивают компьютеры. Где все вокруг звенит, жужжит, грохочет, свистит. Где радио с телевизором день и ночь говорят, поют, плачут, угрожают человеческими голосами – "живут" рядом с людьми и втягивают их в свою искусственную жизнь.

Ребенок, конечно, как говорят ученые, адаптируется – а что ему остается? Но воспринимает окружающий его мир как враждебный, страшный. Врачи именно этим объясняют увеличение в последнее время душевных расстройств у детей. Они говорят, что появилось очень много детей-невротиков, почти поголовно одержимых страхом. Этот так называемый "навязчивый страх" делает ребенка пассивным, забитым, нерешительным, или наоборот – агрессивным: ведь он пытается побороть страх, но как это сделать?

Очень просто – самому стать страшным. Иногда одно сочетается с другим – у одного шестилетнего мальчика, вечно испуганного, робкого, была любимая игра: целыми днями, изображая полицейского, он пытал плюшевого Микки-Мауса на электрическом стуле. Ребенок изначально добр и радостен, не любит сказок с плохим концом. Сама мысль, что кто-то пострадал и в конце концов не получил утешения, вызывает глубокое потрясение в его душе. (Моя трехлетняя дочь, когда слушает сказку о том, как лисичка выгнала зайчика из его лубяной избушки, начинает плакать – зайчика жалко, а через некоторое время сообщает, что лисичка это сделала нечаянно. Вот наглядный пример того, как ребенку трудно себе представить, что можно намеренно причинить кому-то боль).

Откуда же появляется жестокость в детской душе? Где обычный современный ребенок может увидеть убийство, изнасилование, расчленение трупа, вышедшего из могилы покойника, монстра, беса? Конечно, по телевизору. Такими сценами и героями заполнены триллеры, которыми – под слабый протест родителей, или в их отсутствие, или в компании с ними – увлекаются подростки. Удел их младших братьев и сестер – пока "мультики". Дети нескольких поколений выросли на мультфильмах. Для одних любимым был "Аленький цветочек", для других – "Чебурашка".

Нынешние смотрят мультфильмы, похожие на боевики. Если Чебурашка похож на милого, наивного ребенка, то черепашки – это скорее "крутые парни", которые, наводя порядок, молотят противников направо и налево. Они напоминают не компанию детей, а подростковую банду. Если шалости Чебурашки с его друзьями остаются детскими и сами они – из мира светлого, дружелюбного, то черепашки живут и действуют в совсем другом мире, темном и страшном, где кучка героев противостоит полчищам приспешников зла. Безусловно, знакомство с такими персонажами поможет ребенку быстрее "адаптироваться" и войти в мир героев "взрослых" боевиков и триллеров – маньяков, убийц, летающих суперменов и вампиров.

Вампиры (один мультфильм так и называется – "Вампиреныш"), чудовища, привидения, пришельцы из космоса (в сущности, бесы) проникают в ничем не защищенное сознание наших детей. Обилие страшного в конце концов притупляет чувствительность, и впоследствии ребенку уже самому хочется испытать новые, более сильные ощущения. А первоначально, на стадии "мультиков", развивается устойчивый невроз, – ведь ребенок, в отличие от взрослого, еще нечетко различает искусство и реальность. Он искренне и бурно реагирует на театральное, мульт-, кинопредставление, не признавая никакой условности. Не случайно, когда врачи-психиатры просят родителей ответить в анкете, что является главной причиной страхов ребенка, те часто пишут: "Мультфильмы".

Детские психиатры и психологи считают, что основными болезнями детей в ХXI в. будут болезни от телевидения и компьютеров. Доктор медицинских наук иеромонах Анатолий (Берестов) подробно объясняет, какой вред наносит телевизор детскому здоровью.

Во-первых, кинескоп производит облучение, приводящее к нервно-соматическим нарушениям в организме ребенка: в результате этого облучения резко истощается его нервная система.

Во-вторых, длительное сидение перед экраном телевизора (компьютера или с книгой) приводит к астеноневротическим нарушениям: расстраивается работа кишечника, из организма плохо выводятся продукты распада, и дети часто болеют.

Но заметнее всего психоэмоциональные нарушения, связанные с информационным воздействием телевидения на личность ребенка: слабеет память; он хуже соображает на уроках в школе, не может сосредоточиться; нарушается сон; он становится возбудимым, раздражительным, обидчивым. Ухудшаются и отношения с родителями, особенно если они требуют оторваться от экрана. Это неудивительно: ведь телевидение пленяет душу, оказывает гипнотическое воздействие. Не только ребенок, но и взрослый человек с более крепкой и устойчивой психикой не может противостоять ему, даже если он критически воспринимает то, что смотрит.

Телевидение “кодирует” поведение ребенка или подростка – заставляет его жить по законам экранного мира, навязывает определенные вкусы и интересы, моделирует поведение ребенка. Показывая насилие даже в "мультиках", оно учит презирать слабого, навязывает не только особый образ жизни, но даже особую манеру общения. Люди попали в психологическую зависимость от телевизора: включаешь – и проходят, кажется, тоска и уныние, а если он вдруг сломается – наступает непривычная, пугающая тишина. И выясняется, что все члены семьи разобщены, часто не о чем поговорить, нет желания общаться друг с другом. На этот случай теперь почти во всех домах по два-три телевизора: один сломается – другой включим.

Часто телевизор включается утром, и "под него" проходит вся жизнь: сериал сменяется новостями, потом – какими-то проблемными передачами, авторскими программами, потом опять новости, другой сериал, какое-нибудь шоу, "Поле чудес", боевик – вот и день прошел...

Ребенок находится тут же, впитывая восприимчивой душой ту пищу, которую навязывает ему домашний идол – "голубой экран". Потребляя ее без разбора, телезрители постепенно теряют индивидуальность, нивелируются, обезличиваются. Но в последние годы у телевизора появился конкурент – компьютер. Многие верующие люди старшего поколения относятся к любому компьютеру с суеверным ужасом, считая его чем-то вроде орудия антихриста. Но компьютер – всего лишь машина, дело рук человеческих. И, как из всякой вещи, из него можно сотворить идола – таковым он, впрочем, и является для некоторых программистов. Так же, как другие порождения технического прогресса, сам по себе он не плох и не хорош. Тем или другим его может сделать человеческая воля.

Ведь даже таким простым и полезным инструментом, как лопата, можно убить человека. В наши дни уже не обойтись без использования компьютера практически во всех сферах общественной жизни. И все же хотелось бы, чтобы дети держались от этих умных машин подальше. Вредное воздействие их на физическое здоровье человека не подлежит сомнению. И никакие защитные экраны не предохранят полностью от губительного облучения.

Недаром во всем мире установлены временные нормы работы за компьютером. Медики хорошо знают, что у всех компьютерщиков сильно понижен уровень лейкоцитов в крови – значит, повреждена защитная функция организма, ослаблена сопротивляемость заболеваниям. Но, помимо вреда телесному здоровью, компьютер может нанести вред и человеческой душе, особенно детской. Компьютер не только вспомогательный инструмент в разных видах человеческой деятельности – на нем можно играть. Тут не нужны товарищи – твоим товарищем-партнером является машина, т. е. компьютер: ты играешь на нем, в него и с ним.

Часто попытки родителей оторвать сына или дочь от игры завершаются страшными скандалами, истериками, припадками – такова сила азарта. Отвлечь ребенка от телевизора легче: любой самый страшный фильм имеет конец. А азартная игра может продолжаться бесконечно: проиграв, хочется выиграть, а выиграв – закрепить успех. Происходит полнейшее духовное расслабление, хотя самому игроку (или тому, кто за ним наблюдает со стороны) порой и кажется, что он максимально целеустремлен, сосредоточен и спокоен. Это страшное и опасное состояние может захватить любого, кто позволит игре овладеть собой. Если идет игра без ставок, азарт все равно присутствует: место одной страсти – сребролюбия, занимает другая – гордыня.

Она диктует "волю к победе", даже если играешь с машиной. Любая азартная игра потакает темным сторонам натуры. Тем более опасно, если это происходит с детьми. …Умненький розовощекий мальчик сидит за столом. Прикусив губу и держа пальцы на кнопках сложной машины, он не сводит напряженного взгляда с экрана, на котором мелькают рисованные картинки. Мальчик занят игрой. Он дома, а не в подворотне. И на экране – ничего страшного или неприличного. Взрослых это устраивает. Они могут хоть каждые пять минут заходить и смотреть на своего ребенка. Но увидят только внешнее, только тело. А что происходит в это время с душой? Она пребывает вдали от Бога, от родителей, от настоящей реальной жизни.

Ее глубочайшее волнение поднялось на пустом месте. Происходит, в общем, то же, что при просмотре теле- или видеофильмов. Однако есть одна принципиальная разница. Специфика компьютерной игры делает человека не пассивным зрителем, а активно действующим лицом. И живет, действует он уже не в нашем, а другом, иллюзорном, мире. Мир же этот существует по примитивным и жестким законам, которым игрок вынужден подчиняться. Он принимает решения, уже предусмотренные для него. Так в сознании ребенка происходит программирование определенных навыков и нравственных стереотипов.

Что же именно происходит? Во-первых, формируется положительное (чуть ли не панибратское) отношение к миру злых духов – миру, населенному "инопланетными" монстрами, вампирами, роботами-убийцами и откровенной бесовщиной. Тем самым постепенно разрушается барьер, установленный Богом между человеком и падшими духами. Некоторые игры (например, "Звездные войны" и др.) носят ярко выраженный демонический характер.

Во-вторых, игры учат жить по законам этого бесовского мира, где "побеждает" сильнейший, хитрейший, безжалостнейший. Человеческая личность в этом мире перестает что-либо значить; она воспринимается не как ближний, не как образ Божий, а как "условный противник" или "строительный материал". То, что компьютерные игры якобы развивают интеллект, давно развенчанный в медицинской и в православной литературе миф. Они помещают ребенка в сильно упрощенный мир, регулируемый несколькими четко сформулированными правилами, тогда как и в науке, и в любой "живой" человеческой деятельности требуется не набор алгоритмов, а творческая интуиция.

Высказываясь против компьютерных игр, психологи, врачи, священники не против игры как таковой – они против именно этой конкретной игры, разрушающей здоровье ребенка и отрицательно влияющей на его интеллект и психику. Ребенку действительно необходимы игры, но они должны развивать, а не губить интеллект, воспитывать, а не подавлять душу ребенка. Желательны и подвижные игры на воздухе.

В книге "Число зверя" иеромонах Анатолий (Берестов) приводит такие данные: "По оценке японских ученых, к 2000 году объем продажи новых технологий, связанных с миром мнимых реальностей, составит 10 триллионов йен, что вызовет настоящую революцию, подобную ядерной, космической, информационной, сексуальной". Можно предположить, что новое развлечение грозит духовной гибелью значительной части человечества, но особая опасность грозит детям.

Виртуальная реальность дает полную возможность составителям программ управлять психикой человека, программировать его поведение, образ жизни, мышления. И этой возможностью непременно кто-нибудь воспользуется – вряд ли это будет во благо человечества и каждой отдельной личности. Можно ли сегодня изолировать ребенка от бесовщины, окружающей нас со всех сторон? Вряд ли. Даже забрав его из школы и обучая дома (что под силу далеко не всем), родители не уберегут его от множества вредных впечатлений. Что же делать?

Сейчас, слава Богу, есть литература по христианской педагогике, и родители могут ознакомиться с ее принципами. Остановимся только на некоторых вопросах: как помочь ребенку сохранить телесное и душевное здоровье в современном машинном мире? Как предотвратить действие отравляющих душу впечатлений, не делая при этом из ребенка старичка, не лишая его детских игр и других утешений? Как, наконец, вырастить его душевно здоровым, нравственным человеком, не превращая его жизнь в череду запретов? Специалисты по детской психологии давно заметили, что ребенок более эмоционален, чем логичен; он запоминает чувства, а не факты.

И порой впечатление от того или иного события, часто незначительного, остается на всю жизнь. Многие давние происшествия мы только потому и помним, что они сопровождались сильным душевным движением: или мы были чем-то поражены, или глубоко обижены, или, наоборот, встретили понимание и любовь там, где не ожидали. А добрые впечатления, вынесенные из родительского дома, из общения с родителями, – это великая драгоценность. Поэтому и необходимо именно в семье вытеснять опасные впечатления – добрыми, полезными. Как же и где найти противоядие?

Почему, если один школьник соглашается выпить, покурить или попробовать наркотик, то другой без сожаления и ложного страха отказывается? Откуда берутся девочки, при которых друзья и подружки не заводят грязных разговоров? Очевидно, это дети, которых воспитывали, они умеют уклоняться от зла. В святоотеческой литературе есть яркое сравнение: "Привычки, обретенные в детстве, подобны буквам, вырезанным на коре молодого дерева: вместе с ним они растут, увеличиваются и даже составляют часть его самого". Великое благо, если ребенок с раннего детства привык не оставаться в праздности.

От нее – и привычка часами сидеть у телевизора, и увлечение азартными играми с компьютером. Поэтому очень важно, если родители сумели в свободное от учебы время занять детей чем-то и полезным, и интересным. Например, рукоделием. Я употребляю это слово в широком смысле. Рукоделие – это посильный труд с полезной для души целью. Причем важно осознавать, что это не "работа" (зарабатывание хлеба насущного), так как у него иная цель – не телесная, а душевная польза.

Здесь важен не столько внешний, сколько внутренний результат. Мы говорим об этом потому, что маленьких детей, оберегая их от губительной и развращающей праздности, следует приучать именно к рукоделию. Родители же многие дела по дому не доверяют детям именно потому, что думают о внешнем результате. Действительно, это легче (и качественнее!) – делать все самим, но для ребенка полезнее как раз обратное. Хотя, конечно, истинная цель должна быть известна только родителям – дети должны быть уверены, что их труд нужен в семье, что они настоящие помощники. Можно вместе с детьми выращивать (даже в условиях городской квартиры) декоративные или съедобные растения. Те, у кого есть счастливая возможность вывезти ребенка летом за город (на дачу, в деревню), могут выделить ему свою грядку на огороде, чтобы он, самостоятельно возделывая землю, научился уважительно и ответственно относиться к сотворенному Богом миру и созидательному труду.

В некоторых семьях на детей полностью возложен уход за домашними животными – будь то рыбки, или кошка, или собака. Бывает, что подросток спешит после школы домой, потому что там его ждет четвероногий друг, которого никто, кроме него, не покормит, не выведет гулять. Очень важно, чтобы у каждого ребенка в семье была своя постоянная обязанность: убирать свои игрушки, позже, когда подрастет – свою постель, еще позже – вытирать пыль в квартире, поливать цветы, вовремя покупать хлеб для семьи и т. д. Конечно, их не должно быть непосильно много – лучше одна, но выполняемая неукоснительно. Говоря о средствах, которыми можно защитить от вредных впечатлений чувства ребенка, хочется начать с природы. Это отличное противоядие от влияния отравляющей тело и душу "машинной цивилизации".

Папы и мамы! При всей своей занятости не жалейте сил и времени на прогулки с детьми. Не говоря уже о возможности "подышать воздухом", прогулка – это общение в приятной и интересной обстановке. Возраст до 7 лет – золотое время для воспитания души, когда ребенок еще открыт перед взрослыми и особенно легко принимает на веру их слова. Уроки жизни, полученные на таких прогулках, как правило, остаются в памяти на всю жизнь. Мама может обратить внимание малыша на смену времен года, показать, как осенью опадает листва в парке, как зимой снег укрывает землю, как радостно возрождается парк весной. Совершенство формы и чистая белизна снежинки, сила стремления к жизни весенней травинки или почки и многое, многое, чем так богата живая природа, – все может радовать и воспитывать ребенка, помогая ему познавать Творца.

Важно и то, что через общение с природой ребенок учится познавать и любить свою Родину. Абстрактными разговорами на эту тему вряд ли можно воспитать чувства. Тем более, что на наших глазах происходит принудительная американизация всей нашей жизни – на общественном и на бытовом уровне. Современные дети начинают стыдиться того, что они украинцы, и с завистью смотрят на Запад. Родители порой не придают этому должного значения, полагая, что патриотическое воспитание – пережиток советской эпохи. Но это не так.

Святой Иоанн Кронштадтский говорил в одной проповеди: "Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества Небесного. Поэтому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить, чтобы наследовать жизнь вечную там". Хорошим противоядием от пошлости массовой культуры может стать настоящее высокое искусство. Причем речь идет не только о церковном искусстве. Конечно, очень хорошо, если ребенок с раннего младенчества слышит исключительно духовные песнопения, видит одни священные изображения и читают ему только духовную литературу. Но замечено, что такое "стерильное" воспитание может со временем обернуться своей противоположностью: контраст мира, в котором живет ребенок, и окружающей действительности окажется слишком велик. Попав в школьную или дворовую среду и оказавшись белой вороной среди сверстников, ребенок почувствует себя ущемленным и может взбунтоваться.

Если речь идет о чтении ребенку книг, то пусть это будут не только "Сказки" А. Пушкина или К. Чуковского. Как много сокровищ во взрослой поэзии, вполне доступных детскому восприятию! Пусть ребенок привыкнет к звучанию классического стиха, пусть научится понимать поэтический образ. Счастливы дети в тех семьях, где есть обычай собираться вместе и читать вслух разные хорошие книги. Затрата взрослыми времени на это сполна окупается огромной пользой для ребенка и всей семьи. А картины на библейские и исторические темы, пейзажи, жанровые полотна – их можно обсуждать с детьми не только в музеях, но и рассматривая художественные альбомы. Но главное – серьезная классическая музыка. К ней надо приучать ребенка с первых лет жизни, и тогда позже она станет лучшим противоядием от поп- и рок-музыки.

Подростки, часто посещавшие консерваторию, как правило, очень спокойно воспринимают всякие "металлы" и прочее и вряд ли увлекутся ими – разве только в знак протеста, если родители перестараются в своем "классическом" воспитании. Хотелось бы посоветовать всем родителям с малолетства обучать ребенка музыке: или игре на каком-либо инструменте, или пению в хоре. Детские хоры существуют сейчас при многих храмах (причем бесплатные). А настоящее музыкальное образование, учеба в музыкальной школе хороши еще и тем, что надолго займут ребенка, избавят его от праздности.

Как же все-таки быть с телевизором и компьютером? Приходится исходить из того факта, что телевидение уже вошло в жизнь современного ребенка. В любом случае все родители должны стремиться свести "общение" ребенка с телевизором до минимума (ради сохранения телесного здоровья) и сделать его строго выборочным (ради сохранения здоровья душевного). Например, папа или мама вместе с детьми могут отметить в телепрограмме те передачи, которые они будут смотреть.

Если их окажется слишком много, сделайте более строгий отбор, исходя из установленного "лимита" времени. Очень важно, чтобы телевизор в доме включался только для того, чтобы посмотреть что-то конкретное, а не для того, чтобы перед ним "убивать" время. Посмотреть что-то – и сразу выключить, не давая втянуть себя в просмотр следующей передачи. Это, пожалуй, главное. Мудрые родители умеют поставить и телевизор на службу семье. У них это не "господин Телевизор", а смиренный помощник. Ведь зрительный образ – самый яркий, самый запоминающийся, образный язык киноискусства наиболее доходчив до детской души, поэтому важно, что произносится этим "языком".

Можно только добавить, что родительский запрет (если ребенку очень хочется что-то посмотреть, а родители знают, что этого смотреть никак нельзя) должен быть обоснован – хотя бы тем, что сказано о телевизоре в этой статье. Во всяком случае, задача родителей – доходчиво объяснить обиженному ребенку, что ничто не проходит для души бесследно, и помочь ему отличить плохое от хорошего. В отношении компьютера могут быть даны те же рекомендации, что и с телевизором: строгое ограничение по времени занятий и разумный подход.

Итак, помочь ребенку сохранить телесное и душевное здоровье в мире машин может своего рода система внутренней защиты. Создание ее должно стать главной задачей современных родителей, желающих добра своему ребенку. Прежде всего, их обязанность – дать ему правильный жизненный ориентир. Тогда никакие телегерои не сделаются его идолами, и вредные впечатления не смогут беспрепятственно играть его душой. Для людей верующих, православных, таким единственно несомненным ориентиром являются Христовы заповеди. Только опираясь на них, человек сможет дать правильную оценку всему происходящему с ним.

Иначе, влекомый волнами собственных страстей, не видя в своей жизни никакого высшего смысла, он тонет в житейском море, все более погружаясь в его пучину. Как сделать жизнь ребенка без телевизора и без машинных игр интересной и радостной? Как наполнить ее духовным содержанием, не лишая ребенка игр и развлечений? От родителей зависит показать детям (не на cловах, а на деле), как можно радоваться жизни, будучи православным. Надо, чтобы уже младший школьник мог противопоставить что-то интересное развлечениям своих сверстников, не завидуя тем, кто пересмотрел все "мультики".

Хорошо, если, разговаривая с товарищами о вчерашнем воскресном дне, он сможет сказать: "А мы зато вчера ездили туда-то и видели то-то". Как известно, истины веры не доказываются, а показываются. Наверное, одно из самых сильных противоядий от дурных впечатлений падшего мира – это образ людей, живущих сейчас и рядом, но вопреки законам этого мира. И лучше всего, если эти люди – родители. Мы не должны забывать, что дети смотрят на нас. Малыши постоянно наблюдают и подражают. При своей кажущейся несмышлености они замечают все: как общаемся с людьми или отзываемся о людях, чему мы радуемся, чем старше становится ребенок, тем критичнее он оценивает нас, тем лучше видит, где наши дела расходятся со словами.

Защита детской души от вредоносных влияний мира сего – не такое уж невозможное дело. Прежде всего, крещеный ребенок имеет защитников куда более могущественных, чем его родители: это его Ангел-хранитель, это святой, чье имя он носит. Да и сам Господь, сказано, "хранит младенцы". И Матерь Божья не оставит. И крест всегда на груди – "оружие непобедимое". Надо только, чтобы ребенок помнил о своих небесных защитниках и обращался к ним с молитвой. Поэтому так важно научить ребенка молиться – не "вычитывать" утром и вечером набор непонятных слов, а именно молиться Богу, т. е. говорить с Ним, просить Его помощи и защиты. (Это доступно даже двух-, трехлетнему малышу). Современные родители не имеют возможности заключить своего ребенка в глухую башню, чтобы полностью изолировать его от опасных влияний мира.

Да это было бы и проявлением слишком неразумной родительской любви. Разумная любовь смиренна и знает, что может не все. Зато невозможное человеку возможно Богу. Поэтому главной обязанностью родителей во все времена остается молитва за детей. Объясняя ребенку, как падший мир действует на его душу, как демоны "беседуют" с душой через помыслы, и откуда берутся помыслы, наверное, стоит сказать ему, что даже великие подвижники не могли своими силами противостоять этим бесовским нападениям. Но они, видя свою немощь, знали: невозможное человеку возможно Богу (Лк. 18, 27), они обращались к Богу с молитвой – и Он их защищал. Это урок и для нас, и для наших детей, которые в трудную минуту искушения могут помолиться Богу и получить помощь.

Подготовила Марина Софийчук

(по материалам http://www.women-health.kiev.ua)

Просмотр содержимого документа

«ПК-инструкция по применению»

Компьютер: инструкция по применению

Если к концу рабочего дня, проведенного у компьютера, кружится голова, болит шея, отекают ноги, в глазах - мелькание мушек, туман и "песок", мы сразу вспоминаем страшные байки об излучениях, которые скрывают от всех производители этого чуда техники. И задумываемся, так ли безвреден компьютер, и не поискать ли другую работу. На самом деле причиной подобного дискомфорта может быть просто неправильная организация рабочего места и несоблюдение правил работы за ПК.

Не место красит человека

Прежде всего определимся, где поставить компьютер и как правильно сидеть за ним. Итак, стол, на котором будут размещаться монитор и клавиатура, должен быть достаточно широким, чтобы экран находился минимум в полуметре (оптимально - 60-70 см), а клавиатура - в 30-40 см от пользователя. На столе не должно быть нагромождения бумаг, офисной и компьютерной техники, но в то же время все необходимое должно быть в пределах прямой досягаемости, что называется, под рукой.

Широко распространенные "многоэтажные" компьютерные столы чаще всего таким требованиям не отвечают. Их назначение - максимально сэкономить место в малогабаритной квартире. Для рабочего места наиболее подходящим будет угловой стол со скругленным внутренним углом - практически при любой расстановке монитора и компьютерной периферии на нем, требования эргономики будут соблюдены.

Немаловажную роль играет и кресло. Оно должно иметь возможность регулировки высоты и положения спинки. Обязательное требование - подлокотники и удобный упор для поясницы. Практически все современные офисные кресла имеют анатомические изгибы и регулируются в нескольких плоскостях. Самое главное - настроить его положение так, чтобы вам было удобно сидеть в течение длительного времени.

Да будет свет

Одна из самых сложных задач - подобрать правильное освещение рабочего места. В любом случае монитор не должен быть единственным источником света. На окнах необходимы шторы или жалюзи, чтобы в комнату не проникали прямые солнечные лучи. При их попадании на экран возникают блики, и восприятие отображаемой информации значительно затрудняется, в результате повышается нагрузка на глаза. С другой стороны, если пользователь сидит лицом к окну, то мешать будет яркий солнечный свет. Те же требования относятся и к источникам искусственного освещения.

Правильно размещать монитор с небольшим наклоном (10-15о от вертикальной оси) - так, чтобы вы смотрели на него сверху вниз. Кроме того, экран должен располагаться под прямым углом к плоскости окна и непосредственно под стационарным источником искусственного освещения. Если необходимо работать с печатными документами, над ними следует дополнительно размещать настольную лампу с рассеянным светом и мощностью не менее 60 Вт.

Страсти по монитору

Монитор - одна из важнейших частей компьютера для пользователя, именно с его помощью мы воспринимаем информацию. За последние несколько лет они изменились в лучшую сторону, но вопрос о правильном выборе этого устройства все еще актуален.

Долгое время основной страшилкой были рассказы о радиации, исходящей от мониторов. Иногда рекомендовалось ставить на рабочий стол кактусы, которые поглощают вредные излучения. На самом же деле степень опасности значительно преувеличена. В настоящее время считается доказанным, что современные мониторы не представляют радиационной опасности для человека, а появление жидкокристаллических вообще сняло эту проблему, так как в этих устройствах используется совершенно другой принцип формирования изображения.

Основную и серьезную опасность представляет длительное напряжение глаз - итогом этого может стать ухудшение зрения. Даже на экране самого современного монитора изображение все равно отличается от привычного нам. Оно мелкоточечное, самостоятельно светящееся, прерывистое и менее контрастное. Соблюдая определенные правила при работе на компьютере, можно снизить нагрузку на глаза.

Наиболее оптимальным для наших глаз вариантом является жидкокристаллический монитор с размером зерна (минимально отображаемого элемента на экране) не менее 0,28 мм, частотой горизонтальной развертки не менее 60 кГц и частотой вертикальной развертки (с которой меняется изображение на экране) не менее 72 Гц. Минимальная рекомендуемая диагональ монитора - 15 дюймов, разрешение экрана - 1024х768, цветовой режим - True Color (24-, 32- или 36-битный цвет). Кроме того, монитор должен отвечать мировым стандартам по влиянию на человека и окружающую среду - MPRII, TCO'95, TCO'99. Устройство, соответствующее этим требованиям, маркируется специальным логотипом, а другие надписи, например, "Low Radiation", - просто маркетинговый ход.

Медики рекомендуют через каждые 40-45 минут непрерывной работы за компьютером делать 10-15 минутный перерыв, чтобы дать глазам отдохнуть и размять мышцы. Лучше всего выполнять специальные комплексы упражнений. И, конечно, не стоит забывать о зарядке для глаз, которая поможет снять напряжение. А если вы носите очки, проконсультируйтесь у окулиста по поводу необходимости приобретения линз для работы за компьютером.

Полезная информация

Комплекс упражнений для тела (Г.Есакова)

Вытяните и разведите пальцы так, чтобы почувствовать напряжение. Держите руки в таком положении 5 секунд. Расслабьте, а затем, не торопясь, согните пальцы на 5 секунд. Повторите упражнение 5-10 раз.

Чтобы расслабить плечи и верхнюю часть спины, сплетите пальцы рук над головой и сдвиньте лопатки друг к другу до тех пор, пока не ощутите напряжение в верхней части спины. Оставайтесь в таком положении 5-10 секунд, затем расслабьтесь. Повторите упражнение 5-10 раз.

Это прекрасное растягивающее упражнение для тех случаев, когда вы ощущаете, что с трудом наклоняетесь вперед. Сплетите за спиной пальцы рук с обращенными внутрь ладонями. Медленно поднимите и выпрямите руки. Оставайтесь в таком положении 5-10 секунд. Повторите упражнение 5-10 раз.

В положении стоя медленно попеременно поднимайте и опускайте руки, одновременно поворачивая голову то вправо, то влево до тех пор, пока не почувствуете легкого напряжения. Повторите 5-10 раз.

Данное упражнение помогает нейтрализовать последствия длительного пребывания в наклоненном вперед положении, когда вы внимательно смотрите на экран. Медленно опустите подбородок так, чтобы под ним образовалась складка; оставайтесь в этом положении 2 секунды, затем расслабьтесь. Повторите 10 раз.

Автор: Журнал Enter, №2, 2005

Просмотр содержимого документа

«влияние на психику»

Влияние компьютера на психику человека

Длительная работа за компьютером негативно сказывается на многих функциях нашего организма: высшей нервной деятельности, эндокринной, иммунной и репродуктивной системах, на зрении и костно-мышечном аппарате человека... Что это может означать для простого человека? Все что угодно! От испорченного зрения до варикозного расширения вен на ногах. Честно говоря, все это Вы можете "заработать" и без компьютера, просто ведя несбалансированный образ жизни. Компьютер является лишь еще одним звеном в той же цепи: недостаточный отдых, малоподвижный образ жизни, неорганичное питание и т.д.

Все вышеперечисленные недуги безусловно отразятся и на Вашем психическом состоянии. Однако сейчас речь пойдет о том влиянии компьютера, которое напрямую связано с нашей психикой. И если зрение, слух могут испортиться посредством клавиатуры, "мыши" или монитора, то на психику в первую очередь влияют более, так сказать, виртуальные вещи - игры и Интернет. Это то что "затягивает", то, от чего невозможно оторваться, то, без чего многие больше не представляют своей жизни - это маниакальная зависимость от Интернета или от игр. Если угодно, интернетомания, игромания.

Прежде всего необходимо сразу сказать, что речь идет о многочасовом сидении за компьютером. Второе, мы имеем в виду людей, которые проводят свое время в чатах, форумах, за играми, а не занимаются работой в Интернете (сбором информации и т.п.). Кстати, они составляют около 90% от всех "долгосидящих" в сети. Отсюда следует третье положение: портрет этой аудитории. Собственно он-то и является основополагающей причиной подобного времяпрепровождения, с вытекающими из этого последствиями. Людям, проживающим свою жизнь в Интернете зачастую необходима социальная поддержка, у них большие трудности в общении, они испытывают неудовлетворенность, низкую самооценку, закомплексованность, застенчивость и т.п. Все эти проблемы "решает" Интернет! Интернет как будто говорит им: "Идите в чат, представляйтесь кем угодно, удовлетворяйте любые свои желания и ничего не бойтесь!" И люди спешат уйти в безопасную для них среду, ни к чему не обязывающую жизнь. Таким образом, они, во-первых, усугубляют те свои черты характера, от которых хотели бы избавиться, а также приобретают новые: уход от реальности посредством изменения своего психического состояния, виртуально изменяя свой пол, возраст... Безусловно, постепенно такой образ жизни, образ мысли, пропитывает все уровни их жизни. Человек начинает действовать и думать по-другому. Он по-другому решает бытовые вопросы, семейные, личные, профессиональные, партнерские и т.д.

Вот какие психологические симптомы может начать испытывать человек, если он относится к группе риска интернет-зависимых людей:

хорошее самочувствие или эйфория за компьютером;

невозможность остановиться;

увеличение количества времени, проводимого за компьютером;

пренебрежение семьей и друзьями;

ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером;

ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности;

проблемы с работой или учебой.

Опасными сигналами являются также:

навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту;

предвкушение следующего сеанса он-лайн;

увеличение времени, проводимого он-лайн;

увеличение количества денег, расходуемых он-лайн.

Собственно все эти симптомы вы встретите у людей с любой другой зависимостью, будь то алкоголь, наркотики или работа. Со временем, если не предпринять никаких мер, состояние зависимых усугубляется, превращаясь в манию. Испытывая эйфорию за компьютером, они одновременно культивируют в себе неуравновешенность, рассеянность, неряшливость, самоизоляцию, потерю всяких привычных ценностей, потерю внутренних ориентиров, наплевательское отношение к близким. Кстати сказать, огромное заблуждение многих людей, живущих с пьющими или интернетозависимыми родственниками, в том, что вышеперечисленные качества они воспринимают на свой личный счет, пытаясь призвать "зависимого" человека к этическим нормам. Но, еще раз повторюсь, это заблуждение. Эти люди больны, и болезнь их ведет к глубоким изменениям личности, появлению новых, довольно неприятных, черт характера.

Если взрослые люди более или менее осознанно делают свой выбор, то дети зачастую становятся заложниками образа жизни своих родителей. К сожалению, помимо подстерегающей их компьютеромании существует ряд других побочных эффектов от долгого общения с компьютером. Дети быстро приспосабливаются к окружающему миру, и к миру компьютеров тоже. Многие изменения можно не заметить сразу, "невооруженным глазом" (их сможет определить только опытный педагог или психолог). Например, это может отражаться на их эмоциональном плане, может наблюдаться повышенная агрессивность, вспышки насилия. Другое наблюдение - дети перестают фантазировать, становятся неспособными создавать собственные визуальные образы, с трудом обобщают и анализируют информацию. Компьютер может стать причиной долговременных нарушений в области психического и интеллектуального развития детей. У так называемого компьютерного поколения хуже работают некоторые виды памяти, наблюдается эмоциональная незрелость, безответственность.

Компьютер может стать другом или заклятым врагом, может помочь в беде, а может добавить кучу проблем, может помочь найти единомышленников, а может привести к одиночеству.

Автор статьи: Южный Корней Ильич ([email protected])

Источник: www.comp-doctor.ru

Просмотр содержимого документа

«глаза и компьютер»

Глаза и компьютер

Раньше считалось, что зрение портится, если много смотреть телевизор и читать в темноте и движущемся транспорте. Теперь добавился еще один вредный фактор - компьютер.

Что такое?

В 1998 году американские медики из ассоциации оптометристов (тех, кто отвечает за проверку остроты зрения) ввели в обиход новый термин Компьютерный Зрительный Синдром (Сomputer Vision Syndrome, CVS) и подробно его описали. CVS - специфическое нарушения зрения у людей, проводящих много времени перед экраном компьютера.

Как распознать?

Все симптомы CVS условно можно условно разделить на две группы. Первая "зрительная" связана с ухудшением зрения, вторая "глазная" - с неприятными ощущения в глазах.

"Зрительные" признаки:

ухудшилось зрение;

замедлилась перефокусировка с ближних предметов на дальние и обратно (нарушение аккомодации);

двоится в глазах;

появилась быстрая утомляемость при чтении.

Кроме того, при CVS возникает зрительный эффект Мак-Калаха. Если вы перевести взгляд с экрана на черный или белый предмет, он "окрашивается" в цвет, который доминировал на экране.

"Глазные" признаки:

чувство жжения в глазах;

"песок" под веками;

боли в области глазниц и лба;

боли при движении глаз;

покраснение глаз.

Большинство постоянных пользователей PC начинают жаловаться на здоровье через 4 часа и практически все - через 6 часов работы за экраном. Меньшую нагрузку на зрение оказывает считывание информации с экрана дисплея, большую - ее ввод. А самое сильное утомление вызывает работа в диалоговом режиме и компьютерная графика.

Причины

Все дело в том, что человеческое зрение не приспособлено к работе с компьютерным изображением, потому что картинка на экране сильно отличается от естественных объектов. Кто бы сомневался. Экран светится, изображение недостаточно контрастное, не имеет четких границ и вообще состоит из отдельных точек, к тому же мелькающих.

При этом особенно вредны для зрения блики на экране монитора, неправильно выбранное расстояние от глаз до экрана, неудачные цвета. Кроме того, глаза быстрее устают, когда приходится постоянно перемещать взгляд с экрана на клавиатуру или бумажный лист.

Врачи долго искали доказательства того, что компьютер повреждает глаз, но так и не нашли. Ни катаракту, ни глаукому он не вызывает. Единственное изменение, которое может произойти - развиться или усилиться близорукость.

Что делать?

Рекомендации большинства врачей сводятся в основном к ограничению времени работы за компьютером, правильному расположению монитора и обязательным перерывам во время работы.

Но можно пойти и по другому пути. Например, купить "правильный" монитор. Сейчас уже созданы суперсовременные мониторы с высоким разрешением, то есть увеличенным числом строк, повышается до 100 Гц и более частота смены кадров, подбираются светящиеся краски, дающие более высокий контраст. Наконец, электроннолучевые трубки заменяются жидкокристаллическими матрицами. Из них особенно эргономичны экраны с так называемой активной матрицей, применяемые, например, в портативных компьютерах типа Notebook.

Компьютерные очки

Помочь пострадавшим от CVS можно с помощью специальных компьютерных очков. Сейчас во многих оптиках предлагают специальные очки с линзами, в которых зона ясного видения соответствует перемещению взора при работе с дисплеем.

Важна еще и специальная краска очковых линз. Несколько лет назад Институтом биохимической физики РАН совместно с Московским Институтом глазных болезней им. Гельмгольца были разработаны цветовые покрытия, дающие значительное повышение контраста изображения. Применение очков с такими покрытиями у активных пользователей РС значительно уменьшило зрительное утомление и улучшило фокусировку по сравнению с обычными очками.

Источник статьи: http://medmedia.ru

Просмотр содержимого документа

«дисплейная болезнь»

Дисплейная болезнь

Резь и боль в глазах, слезотечение, покраснение век и глазных яблок, боль в области лба, быстрая утомляемость. Все это явные признаки так называемой «дисплейной» болезни, причиной возникновения которой является длительность непрерывного наблюдения за экраном. Первые признаки астенопии ( зрительного утомления) наблюдаются через 45 минут непрерывной работы за экраном. Зрительные функции снижаются внезапно через два часа. При использовании короткого перерыва каждый раз после 1-2 часов работы существенно снижаются показатели утомления. В то же время длительное, более 4-х часов пребывание за экраном может приводить к кумуляции (накоплению) утомления. Следует соблюдать необходимое расстояние от глаз до монитора – 70 см. Монитор должен стоять так, чтобы на него не падал свет яркой лампы или солнечные лучи.

Вот каким требованиям должен соответствовать правильный монитор: если компьютер используется для дизайна и верстки, то монитор не должен быть менее 17 дюймов; частота развертки не менее 85 Гц; чем меньше зерна монитора, тем четче изображение и меньше устают глаза. Размер зерна не должен превышать 0,28 мм; необходимо исключить наличие всевозможных бликов на экране монитора. Чтобы проверить наличие антибликового покрытия при покупке необходимо повернуть монитор к лампе дневного света – на экране не должно быть белых бликов.

Считается, что должны совпадать цвет букв и фона на экране и клавиатуре (входящие в моду темные клавиатуры быстрее утомляют зрение). Следует также избегать большой контрастности между яркостью экрана и окружающего пространства. Ни в коем случае не следует работать с компьютером в темном или полутемном помещении. Вечернее освещение рабочего помещения желательно голубоватого цвета с яркостью, примерно равной яркости свечения экрана. При дневном освещении также рекомендуется обеспечить вокруг дисплея голубой фон – за счет окраски стен. Через каждые 40–45 минут необходимо проводить короткую физкультурную микропаузу: вращение глаз по часовой стрелке и обратно, легкие гимнастические упражнения для всего тела (все это в течение нескольких секунд).

Профессор Г. Г. Демирчоглян предлагает свою методику восстановления при работе с компьютером:

Пальминг ( экранирование).

Перевод взгляда. Периодически ( через каждые 30 – 40 минут ) переводите взгляд с изображения на стекле окна ( можно нарисовать фломастером на стекле любую букву) вдаль. Длительность 20 – 30 секунд по 8 – 10 раз.

Массаж областей вокруг глаз легким касанием кожи.

Вращение глаз по часовой стрелке и против по 15 – 20 секунд.

Снятие статического напряжения глазных мышц с помощью видеотренажера. Это особый класс новых технических устройств для тренировки основных зрительных функций человека. Значение этих приспособлений велико: они позволяют противостоять гиподинамии, стимулируют кровообращение в области глаза и мозга. Эти тренажеры осуществляя своеобразный «оптический массаж» мышц, предотвращают прогрессирование как близорукости, так и дальнозоркости. Подобные упражнения полезны также и для здоровых глаз.

В заключение еще пара полезных советов:

Душ для глаз по методу известного врача и целителя Себастьяна Кнайпа улучшает кровообращение. С его помощью можно добиться общей стимуляции функции глаз, а также укрепления их защитных сил и способности противостоять вредным воздействиям. Утром: 10 – 15 раз промойте глаза проточной водой, держа их закрытыми. Начинайте процедуру с чуть теплой воды, заканчивайте холодной. Вечером: 10 – 15 раз промойте глаза проточной водой, держа их закрытыми. Начинайте процедуру с холодной воды, заканчивайте чуть теплой. После водной процедуры осторожно промокните область глаз полотенцем.

Подушечки для глаз оказывают хорошее расслабляющее и успокаивающее действие. Их изготавливают ( но можно и купить ) как правило, из шелка или бархата и набивают природным наполнителем – просяной шелухой. Особенность их состоит в том, что они как бы стягивают на себя статичную, не пульсирующую энергию и тем самым способствуют снятию напряжения в области глаз. Удобно положите подушечку на лоб и закрытые глаза. Темнота и мягкое давление подушечки снимут напряжение глаз и нервное утомление.

Источник статьи: http://medmedia.ru

Просмотр содержимого документа

«кл.час»

1. МОУ гимназия №1

2. Носова Людмила Юрьевна

3. 9-10 классы

4. «Компьютер и здоровье школьника».

5. Беседа.

6. Цели: объяснить роль здоровья в жизни человека.

Задачи:

- дать представление о влиянии компьютера на здоровье человека;

- заставить учащихся задуматься о необходимости быть здоровым, о приобщении к здоровому образу жизни;

7. Компьютер, тексты с рекомендациями.

8. Плакаты, рисунки.

9. Описание

Учитель: Здравствуйте ребята. «Здравствуйте!» - мы ежедневно повторяем это приветствие.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему при встрече люди желают друг другу здоровья? Наверное, потому, что здоровье для человека – самая главная ценность. К сожалению, обычно мы начинаем говорить о здоровье тогда, когда его теряем.

Я предлагаю вам ознакомиться со следующей печальной статистикой.

1. Сейчас в России практически не рождаются здоровые дети. На каждую тысячу родившихся малышей до 900 имеют какие-либо врожденные дефекты. Среди первоклашек последних лет 90-95% уже обременены «букетом» хронических болезней, а сколько еще прибавится за 11 школьных лет!

2. Всероссийская диспансеризация 2002г., в ходе которой обследовали 30 млн. детей, дала тревожные результаты: здоровы лишь 33% ребят, 51% - имеют отклонения в здоровье, у 16% - хронические патологии.

3. В нашей гимназии.

Не секрет, что на состояние здоровья сильно влияет всеобщая компьютеризация, и целью нашего классного часа является выяснение того, как компьютер влияет на здоровье и как уменьшить его вредное воздействие на организм.

А девизом нашего мероприятия я предлагаю сделать следующие слова:

«Нельзя допустить, чтобы за достижения цивилизации человек платил своим здоровьем!»

Но сначала давайте уточним, а что такое здоровье?

- Здоровье – это когда тебе хорошо.

- Здоровье – это когда ничего не болит.

- Здоровье – это красота.

- Здоровье – это сила.

По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека зависит на 50% от образа жизни, на 17-20% от социальных и природных условий, на 17-20% от особенностей наследственности, на 8-9% от эффективности работы органов здравоохранения.

Значит, наше здоровье зависит от наших привычек, от наших усилий по его укреплению.

Почти все мы имеем компьютер и проводим за ним немало времени. Какие же основные, вредные факторы воздействуют при этом на человека?

- Сидячее положение в течение длительного времени.

- Электромагнитное излучение.

- Перегрузка суставов кистей рук.

- Повышенная нагрузка на зрение;

- Стресс при потере информации.

Рассмотрим эти факторы по отдельности.

Слово предоставляется нескольким ученикам.

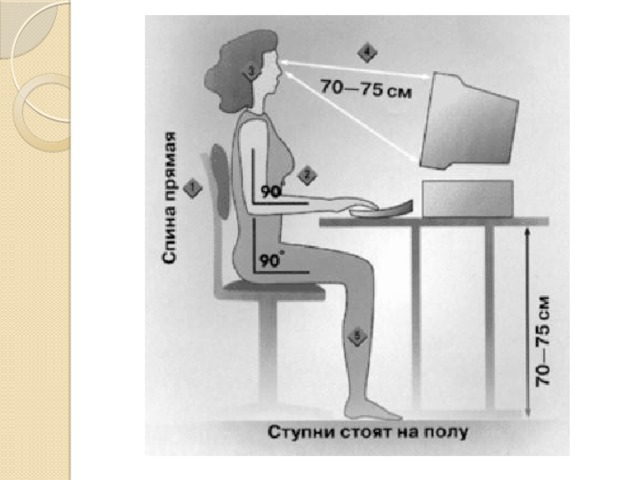

Сидячее положение

Человек за компьютером сидит в расслабленной позе, однако вследствие статичности она является вынужденной и неприятной: напряжены мышцы шеи, головы, рук, спины. Результатом напряжения мышц и относительной статичности позы может стать остеохондроз, а у детей – сколиоз. При длительном сидении за компьютером между сиденьем стула и телом развивается эффект теплового компресса, что приводит к застою крови в тазовых органах, а в свою очередь это может привести к серьезным заболеваниям.

Чтобы уменьшить это вредное воздействие, необходимо каждый час вставать из-за компьютера и проделывать комплекс упражнений.

Демонстрация упражнений

Электромагнитное излучение

Вопрос о воздействии электромагнитного излучения на организм человека сложен, ему посвящены тысячи научных трудов. Результаты свидетельствуют о вредном воздействии этого излучения на организм человека. Конечно, современные мониторы стали гораздо безопаснее для здоровья, чем кинескопы десятилетней давности, однако полностью защитить человека они не в состоянии. К чему же приводит электромагнитное излучение? Ученые считают, что самое минимальное воздействие заключается в общем снижении иммунитета у человека, и он становится уязвимым для вредных вирусов и бактерий.

Перегрузка суставов кистей рук

В пальцах рук вследствие постоянных ударов по клавишам возникает ощущение слабости, онемения и «мурашек» в подушечках. Это может привести к повреждению суставного и связочного аппарата кисти, а в дальнейшем заболевания кисти могут стать хроническими.

Это заболевание называется карпальный туннельный синдром (сокращенно КТС). И именно им в настоящее время страдают пользователи персонального компьютера, которые помногу часов совершают однообразные мелкие движения руками. Чтобы длительная работа на компьютере не привела к возникновению КТС, достаточно каждый час делать короткие перерывы, во время которых выполнять комплекс упражнений для кистей рук.

Демонстрация комплекса упражнений

Повышенная нагрузка на зрение

Зрительная система человека плохо приспособлена к рассматриванию изображения на экране монитора. Глаза реагируют на самую мелкую вибрацию текста или картинки, а тем более на мерцание экрана. Перегрузка глаз приводит к потере остроты зрения. Это связано с тем, что изображение на экране складывается не из непрерывных линий как на бумаге, а из отдельных светящихся и мерцающих точек. В результате глаза начинают слезиться, появляется головная боль, двоение изображения и другие нарушения. Это явление получило название «компьютерный зрительный синдром». Избежать его поможет следование основным правилам гигиены зрения.

Комфортное рабочее место.

Рабочее место должно быть достаточно освещено, световое поле равномерно распределено по всей площади рабочего стола. Компьютер должен быть укомплектован хорошим монитором с правильной настройкой.

Гимнастика для глаз.

Необходимо каждый полчаса делать гимнастику для глаз.

Демонстрация комплекса упражнений

Стресс при потере информации

Далеко не все пользователи регулярно делают резервные копии важной информации. А ведь и вирусы не дремлют, и жесткие диски самых лучших фирм могут сломаться, и случайно можно нажать не на ту кнопку. В результате стресса, вызванного потерей важной информации, случались даже инфаркты. Длительная работа за компьютером приводит к изменениям в высшей нервной деятельности, эндокринной, иммунной и репродуктивной системах организма. Людям, «живущим» в Интернете, зачастую необходима социальная поддержка: они испытывают большие трудности в общении, им свойственна низкая самооценка в реальной жизни и закомплексованность.

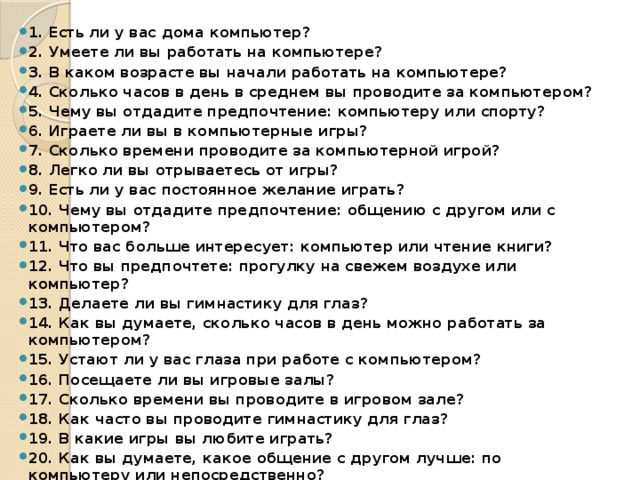

Мы провели анкетирование учащихся нашего класса, чтобы исследовать, как они работают за компьютером и не опасно ли это для их здоровья.

Анкета

Есть ли у вас дома компьютер?

Умеете ли вы работать на компьютере?

В каком возрасте вы начали работать на компьютере?

Сколько часов в день вы проводите за компьютером?

Чему вы отдадите предпочтение: компьютеру или спорту?

Играете ли вы в компьютерные игры?

Сколько времени проводите за компьютерной игрой?

Легко ли вы отрываетесь от игры?

Есть ли у вас постоянное желание играть?

Чему вы отдадите предпочтение: общению с другом или с компьютером?

Что вас больше интересует: компьютер или чтение книг?

Что вы предпочтете: прогулку на свежем воздухе или компьютер?

Делаете ли вы гимнастику для глаз?

Как вы думаете, сколько часов в день можно работать за компьютером?

Устают ли у вас глаза при работе с компьютером?

Посещаете ли вы игровые залы?

Сколько времени вы проводите в игровом зале?

Как часто вы проводите гимнастику для глаз?

В какие игры вы любите играть?

Как вы думаете: какое общение с другом лучше: по компьютеру или непосредственно?

Анализ результатов

По результатам проведенного анкетирования выяснилось, что 84% учащихся имеют дома компьютер; 95% учащихся умеют работать на нем, при этом 47% учащихся начали работать на компьютере с 6-9 лет, 53% - с 10-12 лет.

Нормой считается, если учащийся проводит за компьютером 3 часа в день. Среди участников анкетирования ежедневно проводят за компьютером не более 3 часов – 53%, от 4-10 часов – 40%, не работают каждый день – 3% учеников.

В компьютерные игры играют 100% учащихся, постоянно играют – 50%, от 4 до 10 часов – 42% учеников.

Среди опрошенных 42% учеников заявили, что им трудно оторваться от игры. Это может свидетельствовать о возможности возникновения компьютерной зависимости. К первым ее признакам относится следующее:

- ест, пьет чай, готовит уроки у компьютера;

- провел хотя бы одну ночь у компьютера;

- прогулял школу – сидел за компьютером;

- приходит домой и сразу садится за компьютер;

- забыл поесть, умыться (раньше такого не было);

- пребывает в плохом настроении, не может ничем заняться, если компьютер сломался;

- конфликтует, угрожает, шантажирует в ответ на запрет сидеть за компьютером.

Около 32% учащихся отметило, что посещают игровые залы, что также свидетельствует о возникновении компьютерной зависимости.

Компьютер предпочли спорту 15% человек, а общению с другом – 5%;

0% учащихся выбрало чтение книги и 90% прогулку вместо компьютера; а 5% учеников ответил, что непосредственному общению они предпочитают общение через компьютер.

Нарушение зрения наблюдается в нашем классе у 20% учащихся, но гимнастику для глаз делают только 11%.

Выводы

Большинство школьников не знают норм работы за компьютером, недостаточно заботятся о своем здоровье, проводя за компьютером слишком много времени, что может привести к возникновению различных заболеваний, в том числе и психических.

Учитель: В конце нашего обсуждения мы хотим всем раздать рекомендации при работе на компьютере и надеемся, что вы будете им следовать, а значит, позаботитесь о своем здоровье.

Рекомендации при работе на компьютере.

Работать за современными компьютерами с хорошо освещенным рабочим столом.

Проводить за компьютером не более трех часов в день.

Каждый час вставать из-за компьютера и делать комплекс упражнений для позвоночника.

Каждый час делать комплекс упражнений для кистей рук.

Каждые полчаса делать гимнастику для глаз.

Обязательно чередовать работу за компьютером с прогулкой на свежем воздухе.

Просмотр содержимого документа

«Валеологический мониторинг»

|

| ||

|

Валеологический мониторинг состояния здоровья и условий обучения детей и подростков

Российская академия образования В.Д. Сонькин, доктор биологических наук, 1. Введение Одной из важнейших задач школы, в соответствии с целями происходящей ныне реформы образования в России, является сохранение и укрепление здоровья учащихся. Российской школой накоплен богатый опыт в организации лечебно-профилактической помощи детям. К исследованию и решению практических проблем охраны здоровья учащихся общеобразовательных и профессиональных школ привлекались государственно-административные и научные учреждения. Ими же разрабатывались конкретные планы по медико-санитарному обеспечению школ. Главной целью врачебного контроля в школе всегда было не только сохранение, но и укрепление здоровья, обеспечение условий, способствующих гармоничному развитию подрастающего поколения. Постоянно совершенствовалась научная база: велись исследования возрастной динамики функциональных и адаптивных возможностей организма ребенка. Можно с полным основанием утверждать, что в мировой науке нормальная физиология детей школьного возраста наиболее полно и плодотворно долгие годы развивалась в России. В индустриально развитых странах Европы и Нового Света лишь в последние 10-15 лет наметился активный интерес к проблемам возрастной физиологии, а научные исследования в этом направлении существенно отстают от российской школы как в теоретическом отношении, так и по широте экспериментального охвата проблемы. Нигде в мире нет такой системы организации фундаментальных и прикладных научно-методических исследований в этой области, ориентированных на проблемы образования, которая была создана в СССР в рамках Академии Педагогических Наук (НИИ физиологии детей и подростков, ныне - Институт возрастной физиологии РАО) и широкой сети научно-методических площадок на базе кафедр возрастной физиологии во множестве педагогических институтов. Через систему повышения квалификации медицинских и педагогических работников распространялись знания по вопросам правильного развития и охраны здоровья детей и подростков. Большой вклад в решение указанных проблем вносили организованные структуры Минздрава и Академии медицинских наук. Ими в 1960-80-е годы разрабатывался и реализовался ряд специальных программ, отвечающих насущным потребностям школы. Все эти разработки не потеряли актуальности и сегодня, однако механизмы их реализации в новых социально-экономических условиях частично утрачены и требуют обновления. Перспективной формой реализации задач охраны и укрепления здоровья школьников на нынешнем социально-экономическом этапе должна стать целевая комплексная программа "Образование и здоровье", реализуемая в рамках нового этапа реформы образования в России. В разработке этой программы самое активное участие принял Институт возрастной физиологии РАО. Раздел "Валеологический мониторинг детей м подростков" является неотъемлемой составной частью комплексной программы "Образование и здоровье". Среди основных концептуальных положений Программы "Образование и здоровье":

Задачами Программы являются:

Механизмом реализации программы являются региональные целевые программы "Образование и здоровье", разрабатываемые совместно органами народного образования, здравоохранения и социальной защиты с учетом специфики региона, его потребностей, интеллектуального, финансового, информационного и кадрового потенциала. Проектом Программы предусмотрено, что среди проблем региональных программ "Образование и здоровье" на первом месте стоит мониторинг состояния здоровья школьников - то есть создание системы динамического наблюдения за состоянием здоровья на основе комплексных медицинских и психофизиологических обследований различных контингентов детей, изучение санитарно-гигиенических условий обучения, питания; принятия оперативных мер для их нормализации; разработка распределенной базы данных для различных учреждений системы образования и здравоохранения, выделение наиболее значимых для региона факторов риска, связанных с социально-экономическим, экологическим неблагополучием, нарушением социально-психологической адаптации и т.п. Одно из центральных мест в Программе занимает физическое воспитание как важнейшее средство естественного оздоровления. Предполагается:

Эти принципиальные подходы, заложенные в основу целевой комплексной программы "Образование и здоровье", были использованы нами в качестве основы и ориентиров при разработке проекта региональной программы "Валеологический мониторинг состояния здоровья и условий обучения детей и подростков". 1.1. Определение понятий В последние годы широкое распространение получили термины "валеология" и "мониторинг", причем порой в них вкладывают совершенно различный смысл - в зависимости от характера образования и уровня квалификации тех авторов, которые их используют. Поэтому, мы сочли необходимым для обеспечения единообразия понимания целей, задач и сути проекта, дать свое понимание этих терминов. Термин "валеология", широко используемый в последнее время в российской педагогической науке, происходит от латинского слова "valeo", что означает быть сильным, физически здоровым и используется для обозначения науки о здоровье в самом широком смысле этого слова. В англоязычной научной литературе этот термин пока не используется. Валеология - комплексная наука о здоровье здорового человека. Основана на физиологии, гигиене, психологии, педагогике, антропологии и других науках о человеке. Изучает физические и психические возможности человека, закономерности их развития, а также способы их совершенствования с целью укрепления физического, психического и нравственного здоровья. Термин "мониторинг" означает комплексную систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния сложноорганизованных объектов (например - биосферы). Данные мониторинга позволяют определять допустимые нагрузки, вводить ограничения (нормирование) для разных воздействий и т.п. (Энциклопедический словарь, 1995 г.). 1.2. Анализ социально-экономической, социально-педагогической и медико-педагогической ситуации Состояние здоровья детского населения страны вызывает очень серьезные опасения специалистов. Так, по данным НИИ педиатрии (С.В. Хрущев, 1994), 20% детей 6-7 лет не готовы к обучению в школе; у 50 % детей школьного возраста отмечаются отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата; 30% детей имеют отклонения в сердечно-сосудистой и дыхательной системах; около 70% детей страдают от гипокинезии. По данным Института возрастной физиологии РАО, около половины школьников страдают теми или иными невротическими синдромами (С.Е.Ефимова, 1991, М.М. Безруких, 1995, 1997). По данным Института возрастной физиологии РАО, Центра здоровья детей и подростков АМН и других ведомств, около 90% детей имеют отклонения в физическом и психическом здоровье. 30-35% детей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания. За годы обучения в школе в 5 раз возрастает число нарушений зрения и осанки, в 4 раза увеличивается количество нарушений психического здоровья, в 3 раза увеличивается число детей с заболеванием органов пищеварения и т.п. При этом отмечается четкая зависимость числа и характера нарушений в состоянии здоровья школьников от объема и интенсивности учебных нагрузок. До 80% юношей призывного возраста по медицинским критериям не готовы к службе в вооруженных силах. По-видимому, физическое и психическое нездоровье подрастающего поколения - не только результат сложнейших социально-экономических процессов и экологических катастроф, происходящих в России в последние годы, но и следствие провалов в существующей системе физического воспитания детей и подростков, разрушения служб школьного врачебного контроля. Росту нарушений состояния здоровья школьников способствует и ряд педагогических (школьных) факторов, таких как чрезмерная учебная нагрузка, нарушения режима дня, стрессовая тактика авторитарной педагогики, несоответствие учебных программ и методик возрастным и функциональным возможностям учащихся. При этом наблюдаемые во всем мире тенденции свидетельствуют о том, что ситуация в будущем будет только усугубляться. Успехи профилактической и клинической медицины и систем социального обеспечения в постиндустриальном обществе привели к практически полному снятию пресса естественного отбора на человека. Смертность, особенно в детском возрасте, сократилась в индустриально развитых странах в десятки раз по сравнению с прошлым веком: если 100 лет назад до взрослого состояния доживала примерно половина родившихся детей, то нынче - около 90%. Это позволяет выжить и оставить потомство гораздо большему числу людей, родившихся с теми или иными врожденными пороками и отклонениями, то есть несущими в себе груз генетических проблем. С одной стороны, это соответствует сегодняшним гуманистическим идеалам человечества. С другой стороны, доля инвалидов от рождения и болезненных людей в популяции неуклонно и быстро растет, и это ставит перед школой и обществом новые, еще не вполне осознанные им задачи. Особенно сложно справляться с этими неизбежными проблемами в тех случаях, когда экономическая ситуация препятствует проведению сильной социальной политики, как это наблюдается в сегодняшней России. В настоящее время принято ссылаться на зарубежный опыт, вне зависимости от его качества. Между тем, в организации системы заботы о здоровье детей и подростков нам действительно, видимо, есть что воспринять в зарубежном опыте. Мы проанализировали, как решаются проблемы заботы о здоровье детей в США, воспользовавшись руководством для профессионалов по здоровью (School Health, A Guide for Health Professionals, Amerikan Akademy of Pediatrics, 1987,243p.). Набор программ по здоровью в американской школе в целом не отличается от нашего, но обращает на себя внимание личностно-центрический подход: основное внимание уделяется характеристике проблем самих школьников. "Динамический дисплей школьника" (аналог того, что у нас называется "Паспорт здоровья" или "Карточка здоровья") включает главные проблемы развития ребенка. Выделяются два периода в жизни детей, требующих особой заботы: дошкольный - младший школьный и подростковый. Для первого из этих этапов наибольшее внимание уделяется определению готовности детей к обучению в школе и адаптации их к началу обучения. Для второго этапа рассматриваются следующие проблемы подростков: замедление и ускорение полового созревания, распространенные отклонения, кожные нарушения, гигиена менструаций и ранней беременности, правильная половая ориентация, социальные и связанные со стилем жизни проблемы (ожирение, отношение к спорту, курение, алкоголь, эмоциональные проблемы). Большое место в Американской программе "Здоровье школьника" занимает физическая культура. Отмечается, что регулярные занятия спортом препятствуют развитию болезней сердца, легких, гипертонии и ожирения; облегчают диабет, астму, эпилепсию, и, кроме того, являются противоядием физическому стрессу в современном мире. Главным способом выработки навыка регулярных, в течение жизни, занятий спортом являются спортивные игры, которые занимают все время занятий 3 раза в неделю. Много внимания уделяется индивидуальному, сознательному, выбору игр (контактных, бесконтактных, нагрузочных или спокойных). Спортивные игры благотворно влияют на формирование личности: в играх человек приобретает навыки улаживать конфликты, находить конструктивные компромиссы, ощущать коллектив как абсолютно необходимое условие существования. Предполагается наличие 3-х типов режимов двигательной активности, в какой-то мере аналогичных отечественным "группам занятий" - основной, подготовительной и специальной медицинской. Таким образом, в американской программе "Здоровье школьника" в центре внимания находится личность ученика. При этом, хотя и учитываются многие насущные личные проблемы школьников, однако они воспринимаются как данные для немедленного практического устранения, без исследования их этиологии и прогноза. Это же относится к проблеме отставания в физическом развитии и половом созревании. В нашей стране наукой накоплен большой опыт анализа этиологии этих процессов, их прогнозирования и коррекции, который еще мало используется в практике школы. Следует подчеркнуть, что специалисты Института возрастной физиологии РАО десятки лет занимаются разработкой настоящей проблемы. В последние годы, в связи с растущим уровнем компьютеризации, потребовались новые подходы. Они в значительной мере были реализованы научно-внедренческой фирмой ОНИКС (Оздоровительные Научно-Информационные Компьютерные Системы), которая имеет немалый опыт в разработке оздоровительных компьютерных технологий, накопленный за 6 лет работы в области физического воспитания и оздоровления населения, в том числе - детского. Одна из разработок фирмы ОНИКС - компьютерная программа "Малыш" - была в 1995 г. одобрена и рекомендована Правительством г. Москвы для внедрения в дошкольные учреждения в качестве средства мониторинга. В настоящее время завершена работа над программой "Валеология школьника" (АРМ учителя физической культуры), которая обеспечивает мониторинг физического развития и развития моторики детей и подростков и входит составной частью в настоящий проект. 1.3. Постановка проблемы Приведенные в предыдущем разделе сведения наглядно показывают, что несмотря на имеющийся значительный научный и методический задел, реализация оздоровительных мероприятий в школе сегодня не сложилось в единую комплексную систему. Одной из причин такого положения является отсутствие регулярной систематизированной достоверной и объективной информации о динамике здоровья и психофизического состояния учащихся. Именно эту брешь и призван восполнить проект "Валеологический мониторинг состояния здоровья и условий обучения детей и подростков". 1.4. Цели и задачи проекта Для осуществления мониторинга в первую очередь необходима унификация критериев и методик оценки состояния здоровья, психофизического статуса и условий обучения и проживания детей и подростков. Вторая важнейшая цель проекта - объективизация данных регулярных обследований детских коллективов. Третья цель системы - создание информационно-аналитического пространства, которое позволит осуществлять обмен необходимой информацией и обеспечит принятие адекватных решений на всех уровнях - от индивидуального до государственного. Для реализации этих целей необходимо решение следующих групп научных, технических, методических и организационных задач:

2. Содержание валеологического мониторинга Одним из важных результатов валеологического мониторинга должно стать выявление групп риска на основании анализа факторов риска, включая экологические и социальные. Поэтому наряду с объективными тестами система валеологического мониторинга должна предусматривать проведение анкетных опросов, а также учет экологической ситуации в микрорайоне. Информация, собираемая в процессе валеологического мониторинга, должна содержать:

Вся эта информация будет храниться в специализированной компьютерной базе данных, и использоваться пользователями различного уровня в соответствии с уровнем их компетенции. Научно-исследовательская часть проекта состоит, в частности, в разработке конкретных форм опросных (анкетных) листов, батарей различных тестов, описания и методик проведения тестирования, а также форм представления соответствующей информации пользователям. 2.1. Батарея тестов и анкет Предполагается разработка следующих батарей тестов и анкет, которые войдут в систему валеологического мониторинга:

2.2. Методики тестирования Стандартизация подходов к валеологической оценке ситуации должна быть подкреплена стандартизацией не только средств, но и методов проведения тестирования и опроса. Каждая батарея тестов или анкета будет снабжена детальной инструкцией по проведению соответствующего опроса или тестирования. Очень важно, чтобы все используемые методы тестирования были достаточно надежными и информативными (отбор методов осуществляется на основе специального математического моделирования), но одновременно - простыми и дешевыми, а также неинвазивными (не связанными с проникновением инструментов в тело). 2.3. Нормативная база для оценки результатов тестирования Оценка результатов любого теста возможна только в том случае, если эти конкретные результаты сопоставляются и сравниваются с определенными заранее нормативами. Для целей валеологического мониторинга недостаточно использование общепринятых среднестатистических нормативов, так как один из основных законов валеологии состоит в учете индивидуально-типологических особенностей, которые могут существенно отклоняться от популяционной "нормы". Поэтому разработка нормативной базы для оценки результатов валеологического мониторинга - узловая проблема научных исследований в рамках настоящего проекта. Частично эта задача уже решена в процессе разработки первых версий компьютерной программы "Валеология школьника", однако содержащиеся в ней типологические нормативы требуют уточнения и дополнения с учетом региональных особенностей. 2.4. Компьютерные технологии сбора, хранения и анализа результатов Принципиально компьютерные технологии для сбора, анализа и хранения результатов валеологического мониторинга уже разработаны в ходе работ над компьютерной программой "Валеология школьника". Однако цели и задачи валеологического мониторинга существенно шире, поэтому потребуется коренная перестройка этих технологий с учетом последних достижений в области компьютерной техники и технологии, а также в соответствии с целями и задачами практической эксплуатации системы валеологического мониторинга. 2.4.1. Компьютерная база данных должна содержать всю важную информацию о каждом конкретном ученике за все время его наблюдения. На основании этой информации будут приниматься управленческие решения на разных уровнях, а также производиться статистический анализ, особенно важный для органов муниципального, окружного и городского звеньев. В базе данных должны храниться, кроме того, характеристики, относящиеся к целой школе или микрорайону, то есть результаты анкетирования по п.2.1.7. Для облегчения работы с программой будет предусмотрено архивирование данных, не использующихся в настоящее время, и их разархивирование при необходимости. Программное обеспечение базы данных позволит автоматически формировать необходимые отчеты и выдавать их бумажные копии пользователям. Кроме того, база данных будет предусматривать возможность функционирования в корпоративной сети. В перспективе возможно подключение базы данных к сети ИНТЕРНЕТ при условии соблюдения конфиденциальности части информации. 2.4.2. Компьютерная экспертная система необходима для автоматизированной выработки оценок и заключений по всему комплексу анализируемой информации. Ее прообразом сможет послужить экспертная система, разработанная авторами настоящего проекта при подготовке программы "Валеология школьника", а также некоторые элементы компьютерной экспертной системы в составе автоматизированной системы тренинга, разрабатываемой для обеспечения безопасности полетов российских космонавтов. Это - наиболее наукоемкая часть проекта, требующая участия высококлассных специалистов медиков, физиологов, антропологов, психологов, социологов и других специальностей, занимающихся исследованиями здорового человека и законов его развития. Институт возрастной физиологии РАО располагает такими специалистами, а в случае необходимости могут быть привлечены известные ученые смежных областей. 2.4.3. Персональная магнитная карта. На первом этапе в качестве такой карты может быть использована обычная стандартная 3-дюймовая дискета в пластиковой оболочке. В дальнейшем (в зависимости от социо-экономических условий) возможна разработка специализированных магнитных карточек типа банковских, в которых будет содержаться информация по одному конкретному учащемуся. Такая система обеспечит преемственность валеологического контроля независимо от учебного заведения или места лечения, так как она может и должна быть универсальной для системы образования и здравоохранения. Кроме того, в перспективе такая карта позволит (при наличии компьютера и соответствующего программного обеспечения) осуществлять валеологический самоконтроль в домашних условиях, что представляется весьма полезным в недалекой перспективе. Разработка стандартов персональной магнитной карты - важный технический и технологический блок настоящего проекта. 3. Дополнительные условия Для осуществления реального функционирования системы валеологического мониторинга потребуется выполнение ряда дополнительных условий, что, разумеется, в свою очередь потребует привлечения дополнительных финансовых средств. Однако, думается, здоровье детей - эта та сфера, вложения в которую имеют первостепенное значение для будущего страны, и экономить на этом направлении - по меньшей мере недальновидно. Среди этих важнейших дополнительных условий:

4. Области применения

5. Ожидаемые результаты внедрения систем валеологического мониторинга 5.1. Управленческие

5.2. Медико-социальные

5.3. Педагогические

5.4. Социально-психологические

5.5. Научные

6. Научный потенциал Института возрастной физиологии РАО и его возможности в плане реализации целей и задач программы "Образование и здоровье" Данный проект как составная часть включен в программу "Образование и здоровье", разрабатываемую в настоящее время Правительством г. Москвы. Авторы готовы к открытой дискуссии по всем аспектам проблем валеологического мониторинга. Кроме того, имеющийся научно-методический задел и многолетний практический опыт Института возрастной физиологии РАО может быть полезен при разработке программ любого уровня (Федерального, регионального, окружного, на уровне одного учебно-воспитательного учреждения), нацеленных на укрепление здоровья и создание благоприятных условий обучения и воспитания детей и подростков. В частности, Институт возрастной физиологии РАО готов предложить конкретные научные и методические разработки по следующим направлениям, необходимым в рамках реализации программы: 6.1. Оценка состояния здоровья детей

6.2. Экспертиза педагогических технологий

6.3. Экспертиза действия факторов окружающей среды

6.4. Комплексная стратегия улучшения здоровья учащихся

Анализ и прогноз направлений развития науки и технологий в современных условиях

Исходная статья |

Просмотр содержимого документа

«Компьютер и здоровье»

| Компьютер и здоровье ребенка | |

|

|

|

| Увлекшись компьютером, испытывая большой эмоциональный подъем, школьники даже не замечают наступившего утомления и продолжают работать дальше. Если же на экране высвечивается не обучающая программа, а одна из многочисленных компьютерных игр, подростки, даже чувствуя утомление, не в силах оторваться от него по несколько часов. |

|

|

|

|

Просмотр содержимого документа

«анкета»

Анкета

1. Есть ли у вас дома компьютер?

2. Умеете ли вы работать на компьютере?

3. В каком возрасте вы начали работать на компьютере?

4. Сколько часов в день в среднем вы проводите за компьютером?

5. Чему вы отдадите предпочтение: компьютеру или спорту?

6. Играете ли вы в компьютерные игры?

7. Сколько времени проводите за компьютерной игрой?