Урок № 9

Тема: Развитие земной коры

Цели урока: познакомить с современными представлениями о формировании облика Земли; сформировать представление о цикличности тектонических процессов в развитии земной коры; продолжить формирование знаний о литосферных плитах; познакомить с основными положениями теории литосферных плит.

Планируемые результаты:

Личностные: Оценивание усвояемого содержания, овладение навыками

Познавательные: Выявлять особенности внутренних оболочек Земли, анализировать текст, иллюстрации.

Регулятивные: Создание модели внутреннего строения Земли.

Коммуникативные: Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и с одноклассниками, работать индивидуально и в парах.

Предметные

Знать понятия плита, ядро, мантия, земная кора, рельеф

Иметь представления о внутреннем строении планеты Земля

Уметь характеризовать каждый термин урока • Понимать учебную задачу урока, стремиться ее выполнить

Оценивать достижения на уроке

Метапредметные

Оценивать работу одноклассников

Высказывать суждения, подтверждая ее фактами

Работать с текстом, презентацией, таблицей

Обучающийся должен обладать

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

опытом участия в социально значимом труде;

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению;

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;

Тип урока: комбинированный.

Оборудование: физическая карта мира, карта «Строение земной коры», схема «Геологические эры».

Понятийно-категориальный аппарат усвоения: Литосфера. Внутренние и внешние силы Земли. Ядро Земли. Земная кора. Литосферные плиты. Мантия. Магма.

Работа с учебником: ознакомление с текстом «Литосфера — твердая оболочка Земли»; изучение текста и иллюстраций параграфа; анализ карты учебника (рис. 50) «Литосферные плиты».

Ход работы.

I. Орг. Момент.

II . Актуализация опорных знаний.

Численность населения Земли составляет:

а) 10 млрд; б) 7 млрд; в) 12 млрд; г) около 400 млрд.

Самая большая по площади страна:

а) США; б) Китай; в) Россия; г) Канада.

Самое большое число жителей проживает в:

а) Индии; б) России; в) Китае; г) США.

К основным расовым признакам относятся:

а) цвет кожи; б) способности людей; в) черты лица; г) язык.

Какие из приведенных утверждений верны:

5) самый многонаселенный город — Токио; +

6) совокупность всех людей, живущих на определенной территории, называют населением; +

7) наиболее многочисленная раса на Земле — негроидная; -

8) численность населения Земли составляет более 7 млрд человек; +

9) самое большое по площади государство — Китай; -

10) средняя плотность населения на Земле — 44- 52 человек на 1 км2; +

III.Формирование новых знаний.

Мотивационный момент.

Прием «Проблемный вопрос»

Твёрдое тело нашей планеты — земная кора - состоит из различных веществ — минералов и горных пород. Их насчитывается несколько тысяч видов. Некоторые из них вам известны. Минералы и горные породы отличаются цветом, твёрдостью, строением, температурой плавления, растворимостью в воде и другими свойствами. Многие из них человек широко использует, например, как топливо, в строительстве, в металлургии для получения цветных и чёрных металлов.

Разнообразие минералов и пород обусловлено, главным образом, условиями образования. В зависимости от условий образования их делят на магматические, осадочные и метаморфические.

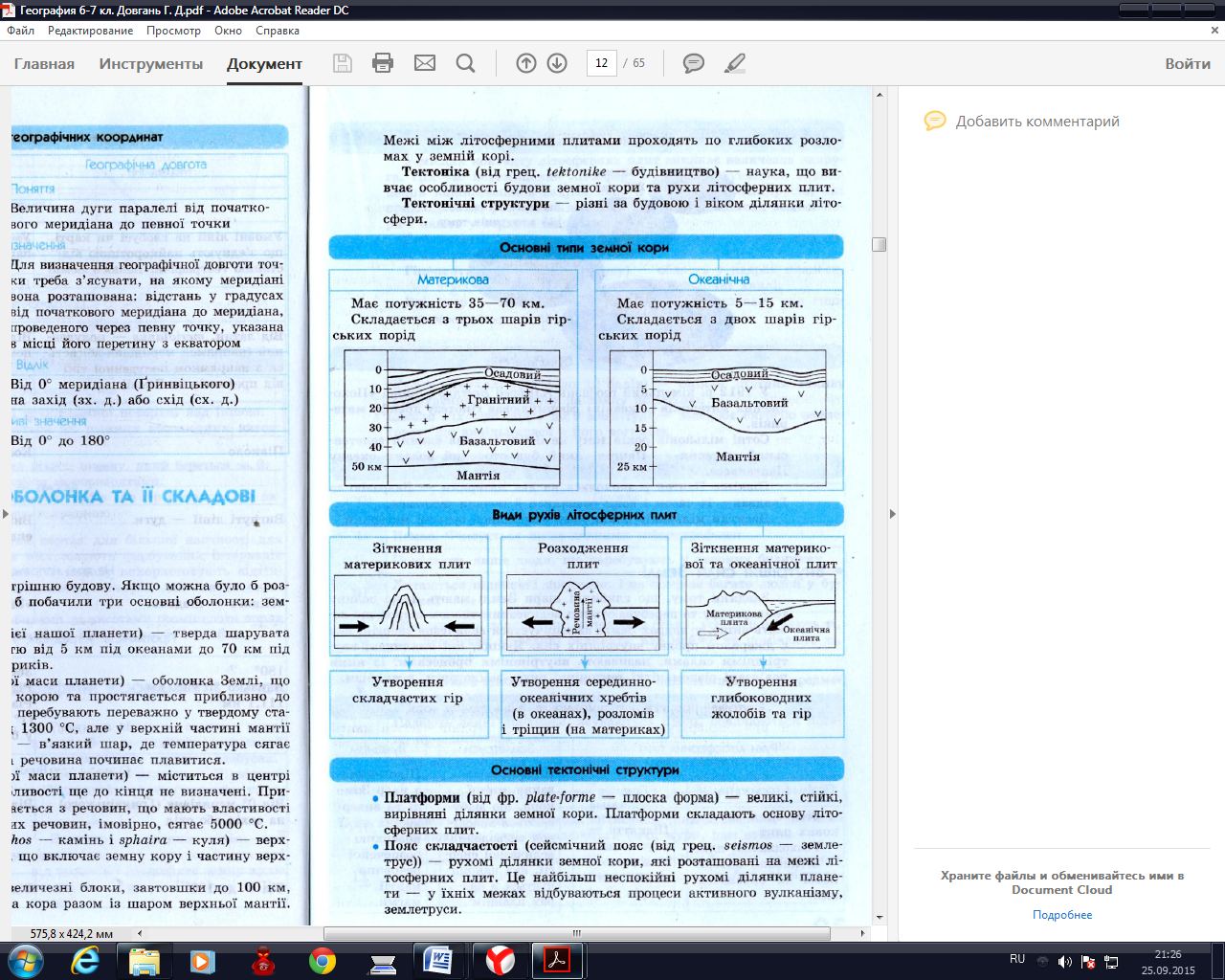

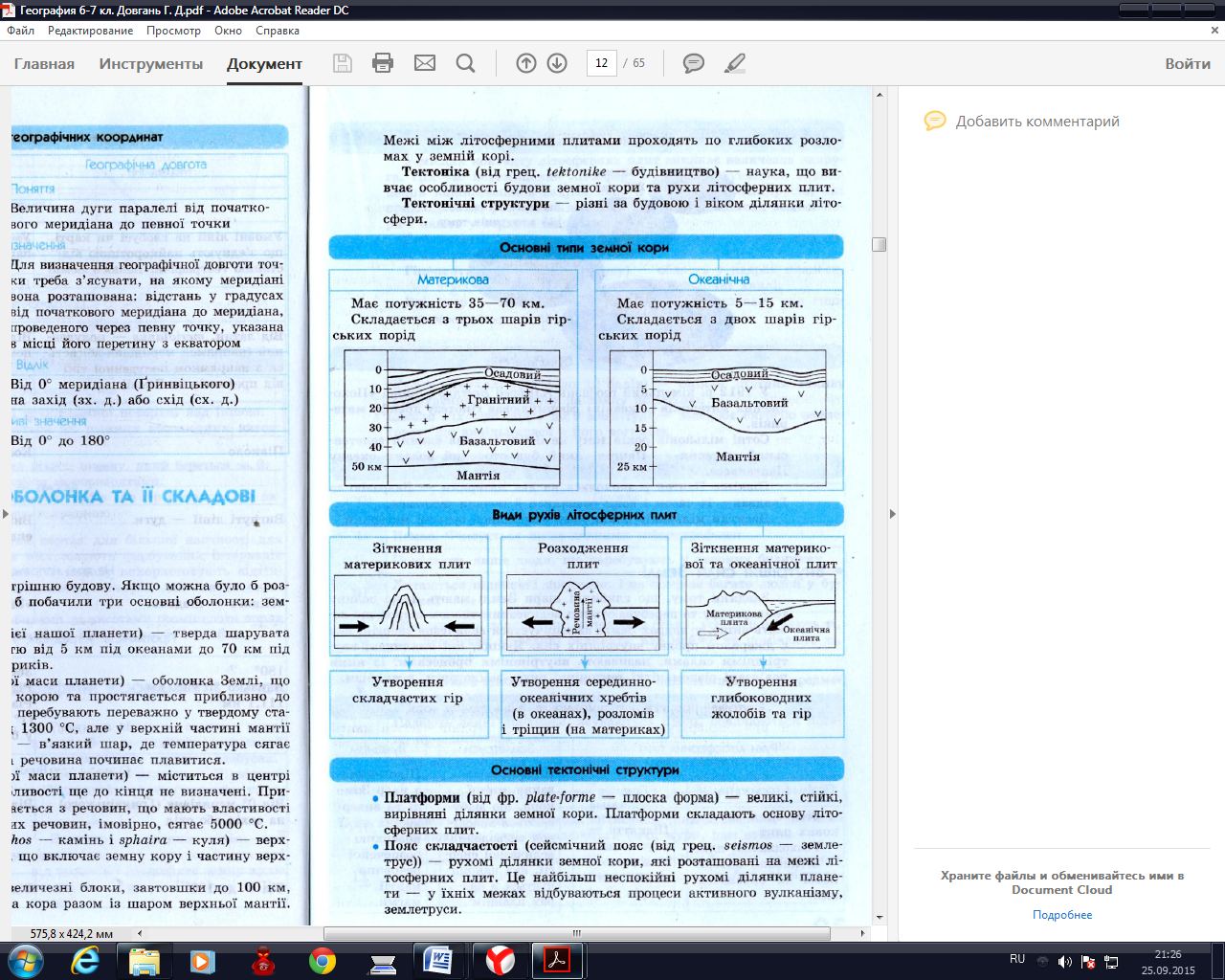

Сегодня нам известно; что Земля состоит и трех геосфер: ядра, мантии и земной коры. Ядро расположено на глубине около 3000 км, в центральной части Земли, его радиус примерно 3470 км. Она достигает 4000-5000 С, а некоторые ученые считают, что температура в центральных частях ядра составляет 6000 градусов С Это наиболее густая и раскаленная часть планеты. Предпола-

гается, что оно состоит из железа, магния, кремния. Ядро неоднородно. Внутренняя часть твердая, а внешняя часть расплавленная.

Мантия - внутренняя оболочка планеты, которая занимает свыше 4/5 объема Земли и состоит из твердого вещества. Располагается мантия на глубине от 50 до 2900 км. 600-800 Ос -Температура достигает 2000 Ос На глубинах в несколько десятков километров вещество земной коры начинает плавиться. Здесь располагается слой вязкой или пластической мантии, что называется астеносферою.

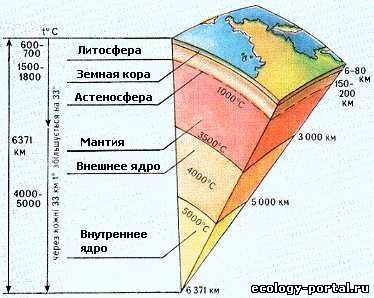

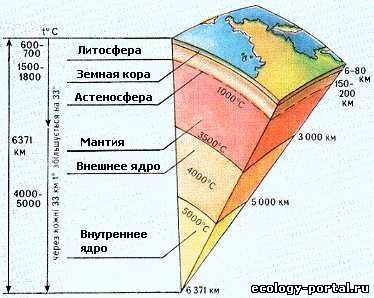

Земная кора - верхняя твердая (каменная) оболочка планеты. Она непосредственно выходит на поверхность, и поэтому больше всего изучена человеком. Мощность материковой земной коры в среднем составляет 35-45 км на равнинах и достигает 80 км под самыми высокими горами. В океанах мощность земной коры уменьшается до 5-10 км.

Рассчитаем радиус Земли: 3470 км + 2850 км + 50 км = 6370 км. Разумеется, наши приблизительные подсчеты. Теперь рассчитаем, сколько дней нам бы понадобилось, чтобы добраться до центра планеты, продвигаясь со скоростью 40 км/день: 6370 : 40 = 159,25 дня. Более пяти месяцев.

Верхняя часть мантии вместе с земной корой образуют литосферу - твердую оболочку Земли. Дословно это название переводится с греческого, как «каменная оболочка». Она составляет менее 1 % от объема Земли. Мощность литосферы колеблется от 50 до 200 км, наш путь здесь занял бы от полутора до пяти дней.

Определение темы урока и этап целеполагания.

Изложение нового материала.

Данный урок проводится в форме проблемного изложения и работы с учебником. Учитель в ходе объяснения должен дать представление о том, как шло формирование современного облика Земли, как проявляются особенности развития земной коры на разных территориях и что происходит на границах литосферных плит.

Как формировался облик Земли?

Первичная земная кора была тонкой и неустойчивой. Потоки расплавленной магмы легко прорывали её. Излившаяся на поверхность лава быстро застывала. В тех местах, где прорывы были более частыми и сильными, слой земной коры утолщался, уплотнялся и терял подвижность. Так возникали жёсткие устойчивые глыбы древних платформ, составивших основу ядра материков. По их окраинам сохранялись подвижные области, где шло горообразование развитии земной коры учёные проследили последовательнуюсмену циклов. Каждый цикл начинался с мощной активизации внутренних процессов. Каменная оболочка растягивалась, разрывалась на одних участках и сжималась, погружалась на других, сминаясь в складки. Одни участки высоко вздымались, другие, наоборот, прогибались. Площадь суши обычно увеличивалась. Затем наступал относительно спокойный период. Часть суши затоплялась мелководными морями, горы постепенно разрушались, поверхность выравнивалась. На суше и особенно на дне морей образовывались слои осадочных пород. Земная кора испытывала в основном медленные вертикальные колебательные движения. В это время внутри Земли накапливалась энергия. Цикл заканчивался новым бурным периодом.

Предполагают, что примерно 200 млн лет назад материк был один, учёные назвали его Пангея («всеобщая Земля»), Спустя миллионы лет этот древний материк в древнем Океане раскололся сначала на две части — Лавразию (северный материк) и Гондвану (южный), а затем ещё на несколько частей (рис. 17).

В ХОДЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ ЭТАПЫ ГОРООБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕДОВАЛИСЬ С ЭТАПАМИ СПОКОЙНОГО РАЗВИТИЯ.

Главное, на что нужно обратить внимание при освещении материала о формировании облика Земли, это то, что:

древние платформы составили основу ядра материков;

в ходе циклического развития земной коры этапы горообразования чередовались с этапами спокойного развития, а сухие периоды — с влажными.

Учитель акцентирует внимание школьников на том, что в геологическом прошлом Земли учёные выделили 5 эр, и предлагает им по рисунку 17, А учебника познакомиться с их названиями. Он констатирует, что шкалу нужно читать снизу вверх — от древних этапов к современному периоду. Учитель просит назвать самую древнюю и самую молодую эры. А в какую эру живём мы?

Как проявляется развитие земной коры на разных территориях?

Со времени образования земной коры и появления первых материков прошло несколько миллиардов лет (вспомните, что возраст нашей планеты — около 4,5 млрд лет). За это время материки меняли свои очертания, внешний облик и внутреннее строение. Менялся климат — потепление сменялось оледенением и снова потеплением. Появлялись и исчезали различные виды животных и растений.

Последовательность событий в развитии земной коры запечатлена в слоях горных пород. В них сохранились окаменелые остатки растений и животных или их отпечатки (их можно найти в обнажениях на высоких берегах рек или склонах оврагов). Для каждого из слоёв характерны определённые виды органических остатков, по которым устанавливают возраст горных пород. Именно так учёные выделили в истории Земли 5 геологических эр (см. рис. 17).

Названия эр произошли от греческих слов: зоес означает живой, археос — изначальный, протерос — ранний, палеос — древний, ме- зос — средний, кайнос — новый. В каждой эре происходили процессы горообразования и изменения рельефа. Рельеф выравнивался при разрушении гор, приобретал особые черты под действием ледников. Менялся климат, шло развитие живых организмов.

ОТ ХОДА РАЗВИТИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ ЗАВИСЯТ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ, СОСТАВ ГОРНЫХ ПОРОД И ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, РЕЛЬЕФ.

Далее учитель переходит к рассмотрению литосферных плит. Он напоминает, что литосферные плиты — это крупные устойчивые блоки земной коры. Согласно гипотезе немецкого исследователя А. Вегенера земная кора представляет собой подвижные участки — плиты, которые движутся по астеносфере словно льдины на поверхности океана. А. Вегенер, изучая на карте очертания материков, обратил внимание на схожесть очертаний побережий Африки и Южной Америки. Как будто колоссальные силы растащили в стороны от Атлантического океана прежде единую сушу, разорвав её на две части. Он предположил, что материки движутся, назвав это «дрейфом материков». Впоследствии гипотеза А. Вегенера легла в основу теории литосферных плит.

Обучающиеся по рисунку 17, Б учебника сравнивают очертания древних и современных материков. Они должны выяснить, какие древние материки существовали на Земле, какие материки образовались после раскола Пангеи, а затем Лавразии и Гондваны и когда это было.

Что происходит на границах литосферных плит?

В начале XX в. немецкий учёный Альфред Вегенер обратил внимание на то, что северо-восточный выступ Южной Америки почти точно «входит» в вогнутую часть западного побережья Африки. Это подтолкнуло учёного к гипотезе (научному предположению) дрейфа материков. Впоследствии на основе этой гипотезы возникла теория литосферных плит. Вспомните, что устойчивые блоки земной коры — литосферные плиты, разделённые подвижными областями и гигантскими разломами, с очень малой скоростью (в основном несколько сантиметров или первые десятки сантиметров в год) перемещаются по пластичному слою в верхней мантии. По рисунку 17, Б проследите, как медленно и постепенно огромные осколки древней Пангеи расходились и превращались в материки современных очертаний.

Существует 7 крупных литосферных плит и около 10 плит меньшего размера (количество плит в разных источниках разное).

Литосферные плиты имеют разные размеры, и границы их не совпадают с границами материков и океанов. Границы литосферных плит проходят на суше по горным поясам, а в океанах — по срединно-океаническим хребтам.

На рисунке 18 обратите внимание на стрелки, указывающие направление движения плит. Вы видите, что плиты расходятся в разные стороны от гигантских планетарных разломов (рифтов), образовавшихся в результате сильнейших растяжений земной коры. Такие глубокие разломыесть и на суше, и в океанах, и их протяжённость составляет сотни и тысячи километров.

На суше в зонах разломов расположились, например, цепочка восточноафриканских озёр (среди них озёра Ньяса, Танганьика), наше озеро Байкал. К рифтовому поясу относятся также Большой Бассейн в Кордильерах, впадина Красного моря.

В океанах у оси срединно-океанического хребта, рассечённого глубокими разломами, из недр Земли поднимаются мощные потоки магмы и, застывая, наращивают края расходящихся плит (рис. 19). Образуется новая земная кора, и ложе океана расширяется. Так, например, расширяется ложе Атлантического океана в последние 180 млн лет.

Расходящиеся плиты сталкиваются с соседними (найдите на рисунке 18 линии столкновений). Если край плиты с океанической корой «соскальзывает» под плиту с материковой корой, образуются глубоководные желоба и островные дуги (рис. 20). Если сталкиваются плиты с материковой корой, то края этих плит вместе с накопленными на них слоями горных пород сминаются в складки, и поднимаются горы (рис. 21).

Затем обучающиеся изучают карту «Строение земной коры» в атласе или «Плиты литосферы» на с. 30 учебника, обращая внимание на названия, границы и направления движения плит. Они отмечают, что на каждой плите, кроме Тихоокеанской, расположены материк и прилегающие части океана. Опираясь на знания о литосферных плитах из курса 5 класса, школьники выясняют, что происходит на границах литосферных плит. Они анализируют рисунки 19—21 учебника и делают выводы о том, что земная кора подвижна. Границы литосферных плит в местах их разрыва и в местах стыковки — это активные участки литосферы, к которым приурочено большинство действующих вулканов и где часты землетрясения. Эти участки образуют сейсмические пояса Земли.

Формирование умений и навыков.

1. Прием «Микрофон»

Учитель предлагает одно из понятий, изученных на уроке; ученики, передавая условный микрофон по цепочке, называют признаки или характеристики, связанные с ним.

2. Прием «Географический кросс»

Дополните фразы письменно.

• Литосфера включает...

• Вероятно, ядро состоит из...

• Астеносфера отличается от мантии...

• Материковая земная кора состоит из...

• В океанической земной коре отсутствует слой...

3. Взаимопроверка выполнения «Географического кросса»

4. Заполнение таблицы

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Из каких веществ состоит земная кора?

На какие группы по способу образования делят горные породы?

Как образуются магматические породы?

На какие группы делят осадочные породы?

Какие породы называют метаморфическими?

Назовите два основных признака, по которым отличают материковую земную кору от океанической.

По карте на рисунке 18 изучите расположение литосферных плит. Посмотрите, как они называются и как проходят их границы.

Для чего люди изучают земную кору?

Как происходило формирование облика нашей планеты?

Почему говорят о циклическом развитии земной коры?

Назовите основные геологические эры в развитии природы Земли.

В чём суть теории литосферных плит?

Продолжите предложение: «При столкновении двух литосферных плит с материковой корой образуются а при столкновении литосферных плит, одна из которых с материковой корой, а другая — с океанической, ...».

По рисунку 17, Б сравните очертания древних и современных материков. Найдите сходство и различия.

В 1915 г. немецкий геофизик А. Вегенер в своей книге «Происхождение континентов и океанов» обосновал гипотезу дрейфа материков, на основе которой в 1960-х гг. была создана теория литосферных плит. Какие наблюдения натолкнули учёного на такое предположение?

V. Домашнее задание

Учебник параграф 18

Составить кроссворд по параграфам 17,18

VI. Итог урока.

Рефлексия

Настал черед подвести итог урока, в этом вам поможет памятка. (На стадии рефлексии урока для формирования монологических ответов и самооценивания учащихся целесообразно использование памятки):

Я могу себя похвалить за…

Я могу похвалить одноклассников за...

Меня удивило…

Для меня было открытием то, что ...

На мой взгляд, не удалось…, потому что…

На будущее я учту…

Дополнительный материал к уроку

Литосферные плиты — крупные блоки литосферы, которые свободно двигаются относительно друг друга по поверхности мантии. Скорость движения плит от 1 до 10 см в год.