Занятие 3. Тема: Коррекционная работа при дислалии.

Раскройте сроки и продолжительность логопедических занятий.

Раскройте сроки и продолжительность логопедических занятий.

Основной целью логопедического воздействия при дислалии является формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи.

Логопедическая работа при дислалиях должна строиться с учетом как общих дидактических принципов, систематичности, доступности материала, сознательного усвоения его детьми и т.д., так и специфических приемов коррекции вытекающих из структуры данного речевого дефекта.

Важнейшими из них, являются:

1) принцип максимального использования в работе различных анализаторов;

2) принцип сознательности;

3) принцип поэтапности;

4) принцип последовательности и параллельности в работе над звуками;

5) принцип формирования произношения в условиях естественного живого общения.

В работе над исправлением произношения необходимо максимально использовать все сохранные анализаторы. Для того, чтобы ребенок мог достичь полного восприятия звука, внимание его, прежде всего, должно фиксироваться на правильном звучании этого звука при отчетливом произнесении его логопедом. Благодаря сохранному слуховому анализатору ребенок учится узнавать и выделять нужный звук среди других речевых звуков.

Посредством зрительного анализатора ребенок воспринимает некоторые движения речевых органов (губ, языка, нижней челюсти) логопеда и, контролируя с помощью зеркала собственную артикуляцию, воспроизводит необходимое положение речевых органов для произнесения нужного звука.

Для более полного восприятия ребенком правильного произношения звуков используются также тактильно-вибрационные ощущения. Посредством кожно-вибрационного анализатора ребенок может дополнительно воспринимать характер выдоха, работу голосовых связок в момент произнесения звука логопедом и контролировать собственное произношение. Особое значение для усвоения правильной артикуляции и контроля над ней имеют собственные двигательно-кинестетические ощущения ребенка, образующиеся в результате повторных движений речевых органов в момент воспроизведения нужного звука. С помощью соответствующих кинестетических ощущений в дальнейшем ребенок контролирует собственное произношение.

Приступая к работе над исправлением произношения, нужно, чтобы ребенок сам достаточно сознавал свой дефект и необходимость его устранения. Чтобы правильно воспроизводить звуки речи ( фонемы), ребенок должен уметь: узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии (т.е. отличать один звук от другого по акустическим признакам); отличать нормированное произнесение звука от нормированного звука от ненормированного; осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать качество воспроизводимых в собственной речи звуков; принимать необходимые артикуляторные позиции, обеспечивающие нормированный акустический эффект звука; варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости от их сочетаемости с другими звуками в потоке речи; безошибочно использовать звук во всех видах речи.

Логопед должен найти наиболее экономный и эффективный путь обучения ребенка произношению. При правильной организации логопедической работы положительный эффект достигается при всех видах дислалий. При механической дислалии в ряде случаев успех достигается в результате совместного логопедического и медицинского воздействия.

Предпосылкой успеха при логопедическом воздействии является создание благоприятных условий для преодоления недостатков произношения: эмоционального контакта логопеда с ребенком; интересной формы организации занятий, соответствующей ведущей деятельности, побуждающей познавательную активность ребенка; сочетания приемов работы, позволяющих избежать его утомления.

Перечислите этапы логопедического воздействия.

Для этого ребенок должен уметь: узнавать звуки речи и не смешивать их, в восприятии, отличать нормативное произношение от ненормативного, осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением, принимать необходимые артикуляторные позиции, варьировать артикуляционные уклады в зависимости от их сочетаемости в потоке речи, безошибочно использовать звуки во всех видах речи.

Логопедические занятия проводятся регулярно, не менее 3 раз в неделю. Необходимы домашние занятия с помощью родителей (по заданию логопеда). Их следует проводить в виде кратковременных упражнений (5-15 мин) 2-3 раза в течение дня. В случае простой дислалии занятия занимают 1-3 месяца, при сложных – 3-6 месяцев.

Б.М. Гриншпун предлагает выделять три следующих этапа.

1. Подготовительный этап. Основная цель – включить ребенка в целенаправленный логопедический процесс. На этом этапе формируется произвольная форма деятельности, осознанное отношение к занятиям, развивается произвольное внимание, память, мыслительные операции. К специальным логопедическим задачам относятся: умение узнавать и различать фонемы и формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков).

Работа над формированием восприятия звуков речи строится с учетом характера дефекта. Всегда необходимо учитывать следующее. Умение опознавать и различать звуки речи как осознанные. Исходными единицами речи должны быть слова. Операции звукового анализа в начале проводятся на материале правильно произносимых звуков. Данная работа проводится так, чтобы ребенку не мешало собственное неправильно произношение.

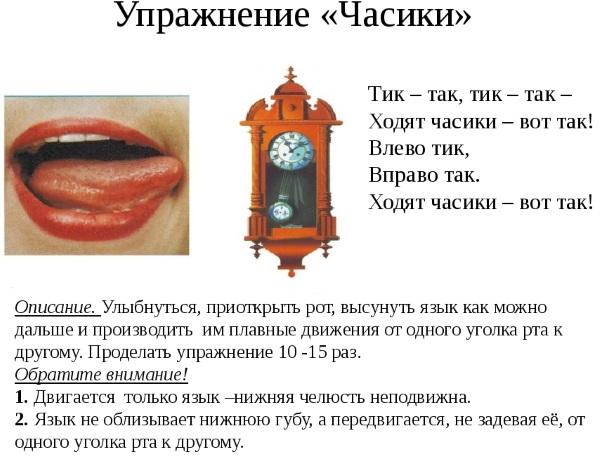

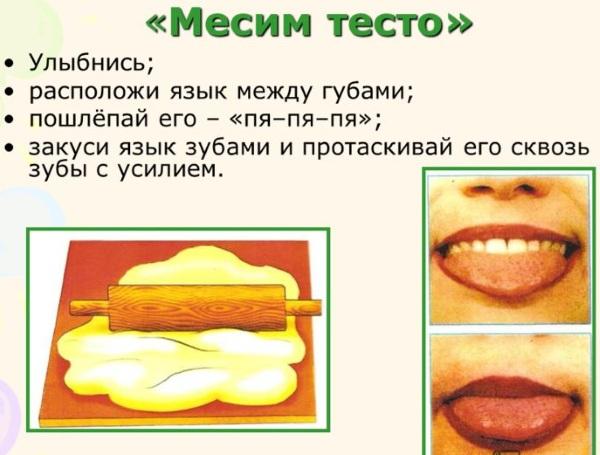

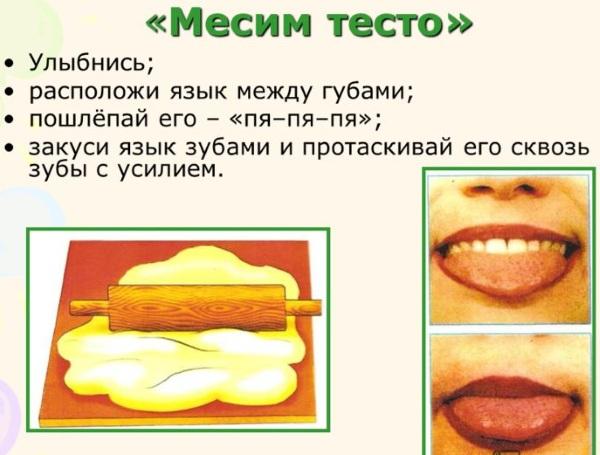

Для формирования артикуляторной базы разработаны типы упражнений, дидактические требования, методические рекомендации, пособия по исправлению произношения. Упражнять ребенка необходимо лишь в тех движениях, которые требуются в постановке каждого конкретного звука. Как правило, ребенок выполняет упражнения по подражанию, в случае затруднений можно помочь ребенку зондом или шпателем. Артикуляционные упражнения можно разделить на статические и динамические, которые обязательно должны сочетаться в комплексе. Необходимы упражнения на сочетание движений языка и губ. Занятия должны проводиться кратковременно, но многократно. Необходимо вырабатывать умения удерживать позу и плавно переключаться с одной позы на другую.

2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. Цель данного этапа – сформировать у ребенка первоначальные умения правильного прознесения звука на специально подобранном речевом материале.

В работах Ф. Ф. Рау выделяется три способа постановки звуков:

ü По подражанию основан на сознательных попытках ребенка найти соответствующий звук. Используются акустические, зрительные, тактильные и мышечные ощущения;

ü с механической помощью, при помощи воздействия зондов и шпателей. Логопед просит ребенка произнести несколько раз определенный звук, а сам в это время меняет артикуляционный уклад ребенка, добиваясь другого звука;

ü смешанный способ основан на совмещении двух предыдущих способов.

По мере того как звук оказывается поставленным в одной из слоговых позиций, ведется работа по его включению в речь, или автоматизации. Этот процесс заключается втренировочных упражнениях со специально подобранными словами, простыми о фонетическому составу. Подбираются слова, в которых звук находится в разных позициях. Используются приемы отраженного повторения, самостоятельного называния слов по картинке, придымывание слов, задания на звуковой анализ и синтез. Необходимо вводить творческие упражнения, игры, переходить к построению словосочетаний, коротких высказываний. В автоматизацию вовлекаются два контрастных звука, дифференциация. Для дифференциации звуки нужно объединять попарно.

Этап формирования коммуникативных умений и навыков. Цель – сформировать у ребенка умения и навыки безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях общения. Широко используются тексты, применяются различные формы и виды речи, используются творческие упражнения.

Охарактеризуйте задачи, содержание и приемы логопедической работы на каждом из этапов.

Дислалия - нарушение не только фонетического, но и произносимого аспектов речи, то есть это нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохраненной иннервации речевого аппарата. Для дислалии характерно неправильное, искажённое произнесение отдельных фонем (звуков).

Основной целью логопедического воздействия при дислалии является формирование умений и навыков правильного воспроизведения звуков речи.

Чтобы правильно воспроизводить звуки речи (фонемы, ребенок должен уметь: узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии (т. е. отличать один звук от другого по акустическим признакам); отличать нормированное произнесение звука от ненормированного; осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать качество воспроизводимых в собственной речи звуков; принимать необходимые артикуляторные позиции, обеспечивающие нормированный акустический эффект звука; варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости от их сочетаемости с другими звуками в потоке речи; безошибочно использовать звук во всех видах речи.

Этапы логопедического воздействия

1. Подготовительный этап. Основная цель его — включить ребенка в целенаправленный логопедический процесс. Для этого необходимо решить ряд общепедагогических и специальных логопедических задач.

Одной из важных общепедагогических задач является формирование установки на занятия: логопед должен установить с ребенком доверительные отношения, расположить его к себе, адаптировать к обстановке логопедического кабинета, вызвать у него интерес к занятиям и желание в них включиться.

В задачи подготовительного этапа входит развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций, особенно аналитических операций, операций сравнения и вывода.

К специальным логопедическим задачам относятся: умение опознавать (узнавать) и различать фонемы и формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков.

В зависимости от формы дислалий эти задачи могут решаться параллельно или последовательно. При артикуляторных формах (фонематической и фонетической) в тех случаях, когда нет нарушений в восприятии, они решаются параллельно.

Работа над формированием восприятия звуков речи строится с учетом характера дефекта. В одних случаях работа направляется на формирование фонематического восприятия и на развитие слухового контроля. В других - в ее задачу входит развитие фонематического восприятия и операций звукового анализа. В третьих - ограничивается формированием слухового контроля как осознанного действия. При этом нужно учитывать следующие положения.

- Умение опознавать и различать звуки речи как осознанные.

- Исходными единицами речи должны быть слова, так как звуки — фонемы существуют лишь в составе слова, из которого путем специальной операции они выделяются при анализе.

- Операции звукового анализа, на основе которых формируются умения и навыки осознанного опознания и дифференциации фонем, проводятся в начале работы на материале с правильно произносимыми ребенком звуками.

- Работу по формированию восприятия неправильно произносимых звуков нужно проводить так, чтобы собственное неправильное произношение ребенка не мешало ему.

При фонематической дислалии необходимо сформировать недостающие движения органов артикуляции; внести коррекцию в неправильно сформировавшееся движение. В тех случаях, когда звук искажается за счет нарушений в способе или месте его образования, необходимо сочетание обоих приемов.

Для формирования артикуляционной базы разработаны типы упражнений, дидактические требования и методические рекомендации, пособия по исправлению произношения.

При работе по формированию правильного произношения необходимо избегать упоминаний о том звуке, над которым ведется работа.

Логопед в ходе выполнения задания ребенком проверяет, правильно ли он выбрал позу для произношения нужного звука. Для этого он просит ребенка произвести выдох («сильно подуть», не изменяя позы. При сильном выдохе возникает интенсивный шум. Если шум будет соответствовать акустическому эффекту нужного глухого согласного, значит, поза принята правильно. Если нет, тогда логопед просит ребенка несколько изменить позу органов артикуляции (чуть-чуть поднять, опустить, продвинуть язык) и снова подуть.

При дислалии нет необходимости в обилии упражнений для органов артикуляции, достаточно тех, в результате которых окажутся сформированными необходимые движения. Работа ведется над отдельными собственно речевыми движениями, которые не сформировались у ребенка в процессе речевого развития, при этом необходимо:

1. Выработать умения принимать требуемую позу, удерживать ее, плавно переключаться с одной артикуляционной позы на другую.

2. Система упражнений по развитию артикуляционной моторики должна включать как статические упражнения, так и упражнения, направленные на развитие динамической координации речевых движений.

3. Необходимы упражнения на сочетание движений языка и губ, так как при произношении звуков эти органы включаются в совместные действия, взаимно приспосабливаясь друг к другу (это явление носит название).

4. Занятия должны проводиться кратковременно, но многократно, чтобы ребенок не утомлялся. В паузах можно переключить его на другой вид работы.

5. Уделять внимание формированию кинестетических ощущений, кинестетического анализа и представлений.

6. По мере овладения движением, необходимым для реализации звука, логопед переходит к отработке движений, обязательных для других звуков.

2. На этапе формирования первичных произносительных умений и навыков ставим цель: сформировать у ребенка первоначальные умения правильного произнесения звука на специально подобранном речевом материале. Конкретными задачами являются: постановка звуков, формирование навыков правильного их использования в речи (автоматизация умений, а также умений отбирать звуки, не смешивая их между собой.

К следующему этапу – автоматизации звука переходят только тогда, когда ребенок по просьбе логопеда может легко, без предварительной подготовки, без поиска нужной артикуляции произнести поставленный звук (но не звукоподражание).

При постановке звука в качестве его исходной основы следует обращаться не к изолированному сохранному звуку, а к звуку в слоговом сочетании, так как слог — это естественная для звука форма его реализации в речи. Это положение является очень важным в связи с тем, что при постановке изолированного звука переход к слогу нередко оказывается затрудненным. Необходимо предусматривать возможные динамические перестройки артикуляции одной и той же фонемы в разном звуковом окружении. Это достигается без особого труда, так как схемы (программы) сочетаний звуков у ребенка с дислалией не нарушены.

По мере того как звук оказывается поставленным в одной из слоговых позиций, ведется работа по его включению в речь, или автоматизации. Процесс автоматизации звука заключается в тренировочных упражнениях со специально подобранными словами, простыми по фонетическому составу и не содержащими нарушенных звуков.

Нередко оказывается, что уже в процессе автоматизации ребенок начинает свободно включать в спонтанную речь поставленный звук. Если он его не смешивает с другими, то нет необходимости в последующей работе над ними. В логопедической практике встречаются случаи, когда требуется дальнейшее продолжение работы над звуком, в частности, по его разграничению с другими звуками, т. е. дифференциации. Работа над дифференциацией звуков способствует нормализации операции их отбора.

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключаются не более пары звуков, если для работы необходимо большое количество звуков одной артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно.

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. Цель его — сформировать у ребенка умения и навыка безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях общения.

На занятиях широко применяются тексты, а не отдельные слова, используются различные формы и виды речи, используются творческие упражнения, подбирается материал, насыщенный теми или иными звуками. Подобный материал больше подходит для занятий по автоматизации звуков, но если на данном этапе ребенок будет работать только на специально подобранном материале, то он не овладеет операцией отбора, так как частотность этого звука в специальных текстах превышает нормальное их распределение в естественной речи, а ребенок должен научиться оперировать ими

Предпосылкой успеха при логопедическом воздействии является создание благоприятных условий для преодоления недостатков произношения: эмоционального контакта логопеда с ребенком; интересной формы организации занятий, соответствующей ведущей деятельности, побуждающей познавательную активность ребенка; сочетания приемов работы, позволяющих избежать его утомления.

Раскройте способы постановки звуков при дислалии

Звук формируется в речи заново, когда вообще отсутствует, либо заменяется каким - либо другим. В случае искажённого произнесения звука проводится не постановка звука, а его коррекция.

Постановка звука.

Цель этого этапа—добиться правильного звучания изолированного звука.

Содержание работы: объединение отработанных на подготовительном этапе движений и положений органов артикуляционного аппарата и создание артикуляционной базы данного звука, добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких), отработка произношения изолированного звука.

Выделяют несколько способов постановки звука:

1. По подражанию – с опорой на слуховой образ, на зрительное восприятие артикуляции. Это связано с тем, что у детей достаточно хорошо развито подражание. Однако по подражанию чаще всего можно поставить звук лишь тогда, когда он отсутствует. У умственно отсталых детей постановка звука по подражанию осуществляется чрезвычайно редко.

2. Механический способ постановки с использованием вспомогательных средств (шпателя, зонда и т.д.). С механической помощью артикуляторным органам придается определенное положение. Например, ребенок произносит звук с, логопед помещает зонд или шпатель под язык и слегка приподнимает его в направлении верхних альвеол, слышится шипящий звук. При данном способе ребенок сам не осуществляет поиск, его органы артикуляции только подчиняются действиям логопеда. После длительных тренировок он без механической помощи принимает необходимую позу, помогая себе шпателем или пальцем.

3. Постановка от других звуков, правильно произносимых, без механической помощи. Например, звук с можно поставить от звука и. Предлагается произнести звук и, закусить боковые края языка коренными зубами, и подуть на спинку языка так, чтобы ветерок «погулял» по язычку.

4. Постановка звука от артикуляционного уклада. Например, звук ш можно поставить от «чашечки». Ребенку предлагают сделать «чашечку» вне ротовой полости, убрать ее внутрь рта и подуть на язык.

2. Смешанный способ постановки основывается на совмещении предыдущих способах постановки звука.

Перед проведением коррекционной работы необходимо провести тщательное логопедическое обследование строения и подвижности артикуляционного аппарата ребенка, оценить состояние фонематического слуха.

В случаях тяжелого нарушения звукопроизношения логопеду бывает необходимо провести курс массажа органов артикуляционного аппарата пальцами (Е.А. Дьякова. Логопедический массаж). И только после этого проводить работу по постановке звуков с механической помощью.

1. Логопедическая работа проводится в единстве с работой по развитию речи и мышления.

2. При постановке звука следует широко использовать опору на различные анализаторы (слуховой, зрительный, кожный, двигательный).

3. Содержание речевого материала должно быть доступным и понятным ребенку.

4. На протяжении всех занятий необходимо использовать приёмы, вызывающие у детей положительные эмоции: одобрение, похвалу, поощрение.

Последовательность этапов логопедической работы:

1. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия формируемого звука.

2. Артикуляционная гимнастика.

3. Постановка звука.

4. Автоматизация звука.

5. Дифференциация формируемого и смешиваемого звука в произношении.

Последовательность автоматизации поставленного звука:

1. Автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных).

2. Автоматизация звука в словах (в начале, в середине и в конце слова).

3. Автоматизация звука в предложениях.

4. Автоматизация звука в чистоговорках и стихах.

5. Автоматизация звука в коротких, а затем в длинных рассказах.

6. Автоматизация звука в разговорной речи.

С каких звуков начинает работу логопед?

Последовательность постановки звуков в логопедии начинается с тех звуков, которые ребенок уже произносит в возрасте 3-х лет. Звуки преимущественно простые для артикуляционного аппарата, они также являются опорными (на их основе ставятся более сложные звуки). К таким звукам относят гласные и согласные звуки: Б-БЬ, М-МЬ, В-ВЬ, П-ПЬ, Т-ТЬ, Д-ДЬ, К-КЬ, Г-ГЬ, Х-ХЬ, Ф-ФЬ, Н-НЬ, Й.

Последовательность постановки звуков выполняется постепенно. В логопедии рекомендуется начинать работать над звуками, которые знакомы малышу и он их хорошо выговаривает.

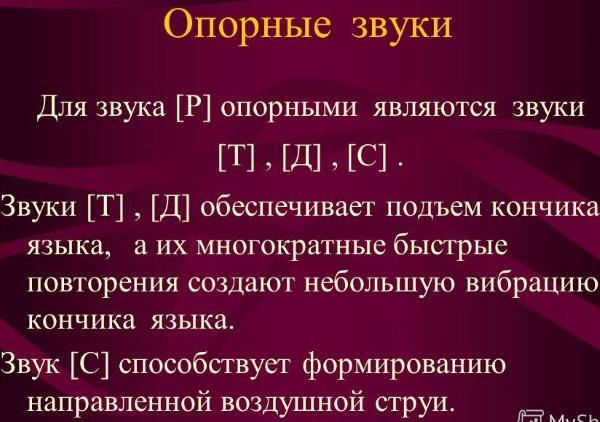

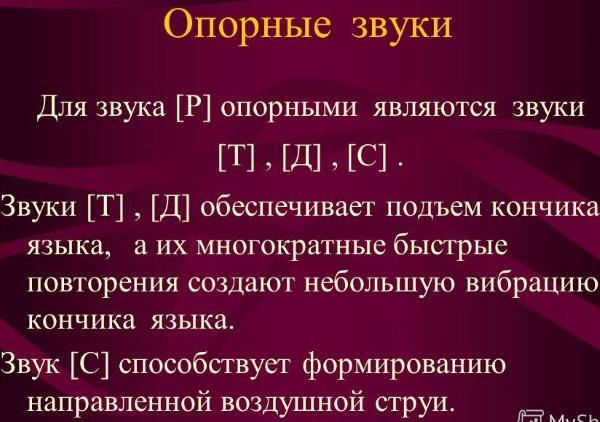

Опорные звуки в речи

Под опорными звуками в логопедии понимают такие звуки, которые похожи с проблемными в артикуляционном плане, но они произносятся детьми верно.

На основании опорных звуков будет легче научить дошкольника правильно выговаривать или ставить сложные звуки (шипящие, свистящие и сонорные). Опорными звуками для С являются И, Ф, для Ж – В, З, для Ц – Т, С.

На основании опорных звуков будет легче научить дошкольника правильно выговаривать или ставить сложные звуки (шипящие, свистящие и сонорные). Опорными звуками для С являются И, Ф, для Ж – В, З, для Ц – Т, С.

Этапы и последовательность постановки звуков

Последовательность постановки звуков в логопедии, в основном, определяется в течение продолжительного времени. Во время работы участвуют родители, логопеды и кончено же сам ребенок. Существует определенная система, согласно которой процесс постановки звуков проходит более результативно.

Последовательность постановки звуков в логопедии разделяется на такие этапы:

Подготовка.

Собственно работа над постановкой звуков.

Закрепление правильного звукопроизношения в слоге, слове, фразе, предложении (принцип – от простого к более сложному).

Различие звуков, выделение конкретного звука, обозначение его места в слове.

Переходить к очередному этапу можно в том случае, если у дошкольника отсутствуют трудности на данном этапе. Если пренебречь даже мелкими ошибками, то в будущем их будет гораздо тяжелее откорректировать.

Поставить звук можно по-разному:

благодаря артикуляционной гимнастике и массажу;

подражая;

механически (при помощи логопедических инструментов – зондов);

от других звуков (многие звуки сходны между собой по артикуляции).

Условия закрепления звуков в речи

Успешность постановки звуков зависит от многих факторов: от частоты занятий, степени проблемы со звукопроизношением.

Результативность можно разделить на следующие условия, которые должны быть обязательно соблюдены:

развитие фонематического слуха; контроль логопеда, родителя и самостоятельный контроль; осознание того, зачем нужны данные занятия (мотивация). Родителям рекомендуется хвалить малыша даже за незначительные успехи.

Каждый из этих условий взаимодополняющий.

Звуковая разминка

Самые простые звуковые разминки: как звенит комар, как жужжит жук, какой звук издает труба, как шипит змея, как звенит колокольчик, как квакает лягушка, как блеет овечка, как млеет коза, как гудит пароход/паровоз, как воет волк, как стучит молоток, как фырчит еж, как лепечет малыш, как гогочет гусь, как мычит корова, как тикают часы, как говорит утенок/цыпленок/котенок/жеребенок/тигренок.

Логопедические приемы коррекции при трудностях произношения

Нарушения произношения бывают разной степени. Рассматриваем самые распространенные, которые не касаются ОНР.

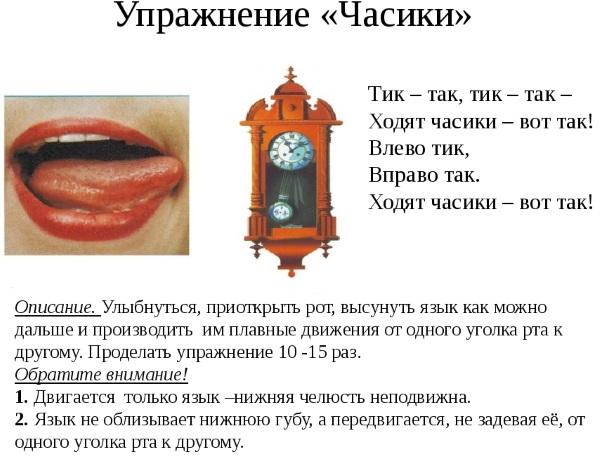

Звуки [Л], [Л’]

Упражнения на артикуляцию:

улыбнуться (хорошо растянув губы), опускать и поднимать нижнюю губу;

приоткрыть рот и сделать «часики» языком в узком положении, проводить языком по зубам, опускать и поднимать язык то на нижнюю губу, то на верхнюю;

закрыть рот и надавливать на щеки узким языком.

закрыть рот и надавливать на щеки узким языком.

Упражнения на дыхание:

Зуки [Р], [Р’]

Эти звуки считаются сложными, а постановка их длительная. Упражнения на артикуляцию заключаются в развитии подвижности и вибрации: поднимание языка (его кончика) к верхним губам или зубам и опускание его к нижним, «прикрепить» язык к верхнему небу, на кончик языка ложится небольшой кусок тонкой бумаги или ваты, которые необходимо сдуть.

Также используются упражнения «гармошка» («балалайка») и «комарик» («моторчик»).

Гармошка

Когда произносится звук Д или Ж пальцем, предварительно вымытым, или соской (натягивается шпатель или палец) делаются движения в горизонтальных направлениях под краем языка. В результате такого механического воздействия язык вибрирует.

Комарик

Звуки Т, Д или З произносятся часто.

Звук [Ш]

Упражнения: «чаша» («ковш»); «лопата»; «качали»; «часы»; удержание широкого языка возле верхних зубов, затем на нижней губе; дуть на шарики из ваты; надувать мыльные пузыри и тоже на них дуть.

Звук [Ж]

Используются те же упражнения, что и для коррекции звука Ш. В начале звук отрабатывают в слогах, затем в начале слова, середине и конце. Самыми сложными считаются упражнения со словами с этим звуком в каждом слове фразы, предложения.

Звук [Ч]

ЗВУК Ч КОРРЕКТИРУЕТСЯ ПО ТОМУ ЖЕ ПРИНЦИПУ, ЧТО И ПРЕДЫДУЩИЕ ШИПЯЩИЕ.

Звук [К]

Чаще всего звук корректируется по подражанию (выполняются упражнения перед зеркалом). Если это сделать не удается, то звук К исправляют на основе звука Т при помощи механического приспособления (шпателя).

Малыш говорит «ТА» несколько раз, после логопед нажимает приспособлением на спинку языка (передняя часть) и удерживает ее в таком положении за нижними передними зубами. Ребенок произносит «ТА», но слышится «ТЯ». Далее нажим усиливается и получается «КЯ», после чего приспособление двигается немного дальше и получается звук «К».

Звук [Г]

Когда дошкольник верно произносит звук К, то его просят положить руку немного выше гортани и произносить К и Г. При этом логопед объясняет в чем заключается отличие глухого звука от звонкого. Затем ребенок повторяет слоги с парными звуками. Если исправить звук не удалось, то ставят звук Г от Д при помощи шпателя.

Когда дошкольник верно произносит звук К, то его просят положить руку немного выше гортани и произносить К и Г. При этом логопед объясняет в чем заключается отличие глухого звука от звонкого. Затем ребенок повторяет слоги с парными звуками. Если исправить звук не удалось, то ставят звук Г от Д при помощи шпателя.

Звук [Х]

Звук Х получается, если произносить К с придыханием, в итоге получается «КХ». Затем произносится только звук «Х».

ЕСЛИ ИСПРАВИТЬ ЗВУК НЕ УДАЛОСЬ, ТО СТАВЯТ ЗВУК Х ОТ С ПРИ ПОМОЩИ ШПАТЕЛЯ.

Звук [Й]

В начале произносятся слова, на месте которых должен быть звук Й, но осознанно говорится И (еж – иож, играю – играу, шью – шиу). Затем продолжительность гласного звука И уменьшается, слоговый звук становится неслоговым.

Если скорректировать звук не получилось, то ставят звук Й от З при помощи шпателя.

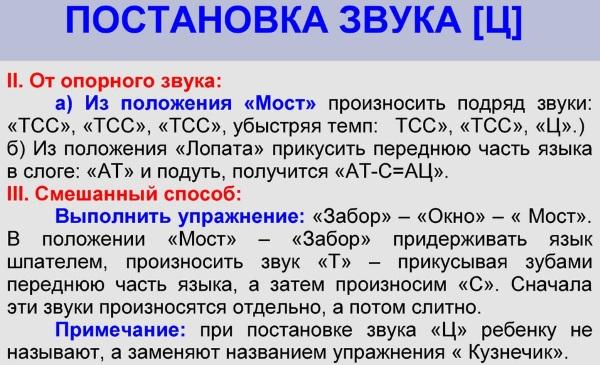

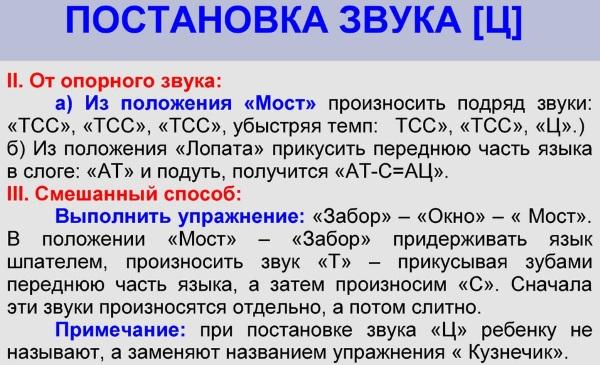

Звук [Ц]

Работа над коррекцией звука Ц начинается после того, как ребенок будет верно произносить звук С. Малышу даются задания, на произношение ТС, при этом не должно быть никаких перерывов и посторонних звуков (если они есть, то нужно это сразу откорректировать).

Работа над коррекцией звука Ц начинается после того, как ребенок будет верно произносить звук С. Малышу даются задания, на произношение ТС, при этом не должно быть никаких перерывов и посторонних звуков (если они есть, то нужно это сразу откорректировать).

Последовательность постановки звука Ц в логопедии

Затем ребенок повторят слова, в которых звук находится в конце слова. После этого упражнения усложняются – подбираются слова, в которых Ц стоит в начале слова. Самые сложные задания: фразы и предложения, во всех словах которых звук Ц присутствует.

Звук [С]

Артикуляционные упражнения те же, что и при коррекции шипящих звуков. Звук С отрабатывается в начале самостоятельно. Затем его доводят до автоматизма, проговаривая слова (в начале, середине и в конце), фразы, предложения, стихи.

Звук [З]

Работа над исправлением звука З должна быть только после того, как ребенок научился правильно произносить С (автоматически). Для понимания различия парных звуков С и З, необходимо приложить тыльную сторону ладони гортани. Длительно и поочередно произносятся данные звуки. Когда звук З будет произнесен верно, даются упражнения на автоматизацию.

Общие рекомендации

Последовательность постановки звуков в логопедии регламентируется определенными этапами.

При постановке и коррекции важное значение звуков имеет:

работа над развитием слухового восприятия, внимания и памяти; фонематического восприятия; артикуляции;

личный пример (взрослый и логопед должны верно произносить звуки);

своевременность коррекционной работы (для большинства звуков возрастная граница – 4-5 лет, только звук Р исправляют в 6 лет).

Примеры заданий для детей по автоматизации произношения проблемных звуков

Возможные задания для автоматизации проблемных звуков:

назвать то, что изображено на картинах;

рассказ по картине;

заучивание поговорок, чистоговорок, небольших стихов;

повторение или пересказывание коротких фраз, предложений, текстов.

Последовательность постановки звуков можно проводить самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к профессионалу. В логопедии существуют несколько методик по коррекции звукопроизношению, которые должен осуществлять педагог-логопед, а в домашних условиях родители могут продолжить занятие.

5. Раскройте взаимосвязь в работе логопеда, воспитателя и родителей.

Главная цель взаимодействия логопеда и семьи – это включение родителей в совместный коррекционный процесс и создание единого речевого пространства.

Задачи:

1. формирование у родителей мотивации к участию в образовательном процессе и желания помогать ребенку;

2. повышение уровня педагогической компетенции родителей;

3. информационная и дидактическая поддержка семьи.

Формы работы с семьей многогранны. Выделяют традиционные формы и инновационные. Это повысит их эффективность, так как часто родители не понимают сути заданий и выполняют их неправильно.

Применение традиционных и новых (с привлечением инновационных технологий) форм работы способствует повышению компетентности родителей в вопросах коррекции общего и речевого развития дошкольников и значительно сказывается на эффективности всей коррекционной работы.

Бесспорно, каждый родитель мечтает, чтобы его ребёнок вырос здоровым и успешным, смог добиться большего, нежели он сам, научился лучше разбираться в людях и взаимодействовать с ними. Но мало кто задумывался о том, насколько важную роль во всём этом играет умение ребёнка говорить правильно и красиво. Речь - один из наиболее мощных факторов и стимулов развития в целом. Можно сказать, что речь человека - это его визитная карточка.

К сожалению, число детей, которым необходимы специальные коррекционно- образовательные, лечебно-педагогические услуги, не имеет тенденции к сокращению, напротив, их количество увеличивается.

Поэтому оказание коррекционно-педагогической помощи детям с речевой патологией требует высокой профессиональной подготовленности, где залог успешности логопедического воздействия зависит не только от квалифицированной работы логопеда, но и от всех участников коррекционного процесса – педагогов, родителей и других членов семьи.

Однако очень часто можно констатировать тот факт, что родители не уделяют должного внимания работе с детьми по преодолению какого-либо речевого дефекта у ребёнка.

На наш взгляд, это связано со следующими причинами:

- неведение и неосознанное восприятие проблем речевого развития детей;

- мало уделяют внимания развитию и воспитанию своих детей, переложив всю ответственность на плечи школы;

- низкий уровень или отсутствие педагогических знаний у родителей.

Но время, благоприятное для коррекционной работы, проходит, а дефекты речи остаются. При этом очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребёнка и, во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного общения с ребёнком.

Поэтому особую социальную и педагогическую значимость приобретает внедрение вариативных форм сотрудничества с родителями детей, имеющих нарушения речи в системе коррекционно-образовательной работы.

Мы строим своё общение с родителями, на основе принципа "Родитель – не гость, а полноправный член команды". Успешность коррекционной работы логопеда в детском саду во многом зависит от того, как организовано педагогическое просвещение родителей.

Раскроем основные направления и формы взаимодействия с семьей, которые используем в своей работе. Руководствуясь возможностями родителей, их интересами выбираются наиболее оптимальные формы и методы работы.

1. Методы работы: анкетирование, индивидуальные беседы, индивидуально- практические занятия, консультации, совместное изготовление игр и пособий, семинары-практикумы.

2. Формы работы: общие (групповые) родительские собрания, День открытых дверей, совместная подготовка и проведение праздников, развлечений, занятий, досугов, наглядная информация, педагогическая гостиная.

Подробнее остановимся на некоторых, на мой взгляд, эффективных формах работы.

1. Беседа - самая распространенная форма и метод общения с родителями, ею пользуются все логопеды без исключения, и она позволяет быстро установить контакт и доверительные отношения. Но есть родители, которые с трудом идут на контакт. В этом случае более приемлема методика Вадима Артуровича Петровского, который предложил следующее поэтапное взаимодействие педагога с родителями:

1-й этап - называется "Трансляция родителям положительного образа ребенка". Педагог старается не жаловаться на ребенка. Беседа проходит под девизом: "Ваш ребенок лучше всех".

2-й этап - "Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они бы не могли получить в семье". Логопед сообщает об успехах и развитии ребенка в логопедической группе, особенностях общения его с другими детьми, результатами коррекционной деятельности.

3-й этап - "Ознакомление логопеда с проблемами семьи в воспитании и обучении ребенка". На данном этапе активная роль принадлежит родителям, логопед только поддерживает диалог. Не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не следует делиться с коллегами по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного взаимодействия.

4-й этап - "Совместное исследование и формирование личности ребенка". Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям.

2. Анкетирование родителей играет немаловажную роль в комплексной работе с семьей. Оно позволяет проанализировать отношения между взрослыми и детьми в семье и спланировать работу с родителями на учебный год, а также, изучить адекватность позиции родителей по отношению к ребенку и его речевому дефекту, их педагогическую осведомленность. Анонимные анкеты дают возможность получить более реальное представление о семье, об участии родителей в коррекционном процессе, о результативности коррекционной работы. Следовательно, учитывая индивидуальность каждого из родителей, необходимо проводить просветительскую работу, настроить и привлечь внимание родителей к проблеме ребенка, помочь им правильно воспринимать своего ребенка, научить их действовать совместно, предъявлять одинаковые требования для успешной коррекции речевых нарушений.

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями доверительных партнерских отношений, осознание родителями своей роли в обучении и воспитании ребенка. В итоге достигается главная цель этого взаимодействия – обеспечить максимально благоприятные условия для полноценного и всестороннего развития ребёнка.

Взаимодействие учителя-логопеда и семьи - необходимое условие полноценного речевого развития школьников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где логопеды и родители действуют согласованно. Понятие "взаимодействия с семьёй" нельзя путать с понятием "работа с родителями", хотя второе является составной частью первого. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. Повышение педагогической культуры родителей - основа совершенствования полноценного развития ребенка. Вовлечение родителей в воспитательно - образовательный процесс, их заинтересованное участие в коррекционно- педагогической деятельности важно не потому, что это хочет учитель-логопед, а потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка.

Идёт дождь (тихо стучат четырьмя пальцами обеих рук).

Он льёт, как из ведра (громко стучат четырьмя пальцами).

Пошёл град (стучат косточками пальцев, выбивая дробь).

Гремит гром (барабанить кулаками по столу).

Сверкает молния (рисуем пальцами молнию в воздухе, издаём звук ш).

Все быстро убегают домой (хлопок в ладоши, руки прячут за спину).

Утром ярко светит солнце (описать обеими руками большой круг).

Раскройте сроки и продолжительность логопедических занятий.

Раскройте сроки и продолжительность логопедических занятий. На основании опорных звуков будет легче научить дошкольника правильно выговаривать или ставить сложные звуки (шипящие, свистящие и сонорные). Опорными звуками для С являются И, Ф, для Ж – В, З, для Ц – Т, С.

На основании опорных звуков будет легче научить дошкольника правильно выговаривать или ставить сложные звуки (шипящие, свистящие и сонорные). Опорными звуками для С являются И, Ф, для Ж – В, З, для Ц – Т, С. закрыть рот и надавливать на щеки узким языком.

закрыть рот и надавливать на щеки узким языком. Когда дошкольник верно произносит звук К, то его просят положить руку немного выше гортани и произносить К и Г. При этом логопед объясняет в чем заключается отличие глухого звука от звонкого. Затем ребенок повторяет слоги с парными звуками. Если исправить звук не удалось, то ставят звук Г от Д при помощи шпателя.

Когда дошкольник верно произносит звук К, то его просят положить руку немного выше гортани и произносить К и Г. При этом логопед объясняет в чем заключается отличие глухого звука от звонкого. Затем ребенок повторяет слоги с парными звуками. Если исправить звук не удалось, то ставят звук Г от Д при помощи шпателя. Работа над коррекцией звука Ц начинается после того, как ребенок будет верно произносить звук С. Малышу даются задания, на произношение ТС, при этом не должно быть никаких перерывов и посторонних звуков (если они есть, то нужно это сразу откорректировать).

Работа над коррекцией звука Ц начинается после того, как ребенок будет верно произносить звук С. Малышу даются задания, на произношение ТС, при этом не должно быть никаких перерывов и посторонних звуков (если они есть, то нужно это сразу откорректировать).