СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Курс лекций по экологии для 1 курса

Курс лекций для обучающихся 1 курса СПО всех специальностей

Просмотр содержимого документа

«Курс лекций по экологии для 1 курса»

Лекция № 1 Введение

План:

Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем.

Методы, используемые в экологических исследованиях.

Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической деятельности людей.

Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования.

1. Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем

Основателем экологии считается немецкий биолог Э. Геккель (1834- 1919 гг.), который впервые в 1866 г. употребил термин «экология». Он писал: «Под экологией мы подразумеваем общую науку об отношении организма и окружающей среды, куда мы относим все "условия существования" в широком смысле этого слова. Они частично являются органической частично неорганической природы».

Первоначально этой наукой была биология, изучающая популяции животных и растений в среде их обитания.

Экология изучает системы уровня выше отдельного организма. Основными объектами ее изучения являются:

- популяция - группа организмов, относящихся к одному или сходным видам и занимающих определенную территорию;

- экосистема, включающая биотическое сообщество (совокупность популяций на рассматриваемой территории) и среду обитания;

- биосфера - область распространения жизни на Земле.

Экология – это наука, которая изучает условия существования живых организмов, взаимосвязь между организмами и средой, в которой они обитают.

2. Методы, используемые в экологических исследованиях

Экология, как любая наука использует разнообразные методы исследований. В экологии этих методов очень много, так как экология - это междисциплинарная наука, которая базируется, кроме биологических основ, на основах географических, технических, экономических и социальных наук, математических, медицинских, метеорологических и т.д.. В связи с этим в экологии используются как общие методы, которые нашли свое применение во многих науках, так и специфические, которые обычно используются только в экологии.

Все экологические методы можно разделить на три основные группы:

- Методы, с помощью которых собирается информация о состоянии экологических объектов: растений, животных, микроорганизмов, экосистем, биосферы,

- Обработки полученной информации, свертывание, сжатия и обобщения,

- Методы интерпретации полученных фактических материалов.

В экологии используются следующие методы исследований: химические, физические, биологические, методы экологической индикации, метеорологические, метод экологического мониторинга, мониторинг бывает локальным, региональным или глобальным.

Полевые экологические исследования обычно подразделяются на маршрутные, стационарные, описательные и экспериментальные.

- Маршрутные методы используются для выяснения присутствия тех или иных жизненных форм организмов, экологических групп, фитоценозов и т. п., их разнообразия и встречаемости на исследуемой территории. Основными приемами являются: прямое наблюдение, оценки состояния, измерение, описание, составление схем и карт.

- К стационарным методам относятся приемы длительного (сезонного, круглогодичного или многолетнего) наблюдения за одними и теми же объектами, требующие неоднократных описаний, замеров, измерений наблюдаемых объектов. Стационарные методы включают полевые и лабораторные методики. Характерным примером стационарного метода является мониторинг (наблюдение, оценка, прогноз) состояния окружающей среды.

- Описательные методы являются одними из основных в экологическом мониторинге. Прямое, непосредственное наблюдение за изучаемыми объектами, фиксирование динамики их состояния во времени и оценка регистрируемых изменений позволяют прогнозировать возможные процессы в природной среде.

- Экспериментальные методы объединяют различные приемы прямого вмешательства в обычное, естественное состояние исследуемых объектов. Производимые в эксперименте наблюдения, описания и измерения свойств объекта обязательно сопоставляются с его же свойствами в условиях, не задействованных в эксперименте (фоновый эксперимент).

- В последнее время широкое распространение получил метод моделирования экологических явлений, т. е. имитация в искусственных условиях различных процессов, свойственных живой природе. Так, в "модельных условиях" были осуществлены многие химические реакции, протекающие в растении при фотосинтезе. В некоторых областях биологии и экологии широко применяются так называемые "живые модели". Несмотря на то, что различные организмы отличаются друг от друга, многие физиологические процессы в них протекают практически одинаково. Поэтому изучать их удобно на более простых существах. Они-то и становятся живыми моделями. Например, в качестве модели для изучения обмена веществ может служить зоохлорелла - одноклеточные микроскопические водоросли, которые быстро размножаются в искусственных условиях, а для исследования внутриклеточных процессов используются гигантские растительные и животные клетки и т. д.

- В настоящее время все шире используется компьютерное моделирование экологических ситуаций.

3. Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической деятельности людей

На сегодняшний день роль экологии в жизни и практической деятельности человека растет. Это связано с обострением экологической ситуации на Земле, вызванной ростом населения, большим потреблением энергии, обострением социальных противоречий. Дальнейшее развитие и даже существование современной цивилизации возможно только в гармонии с окружающей средой, что требует глубокого знания и соблюдения биологических закономерностей, широкого использования биотехнологии.

4. Значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования

Для будущих специалистов небезынтересными будут вопросы экологии популяций, сообществ и экосистем. Изучая экологию микроорганизмов, необходимо иметь в виду, что они не только обитатели, но и созидатели современной биосферы, и сами служат экологическим фактором практически для всех живых организмов, с которыми они взаимодействуют как косвенно, через процессы круговорота элементов, так и непосредственно, являясь комменсалами, симбионтами или паразитами. При изучении экологии патогенных микроорганизмов внимание ученых привлечено к вопросу о возможности их размножения, а, следовательно, и обитания в окружающей среде.

Повышение уровня экологического образования технических специалистов сегодня одна из самых актуальных задач системы среднего профессионального образования, тесно связанная с решением проблемы энерго- и ресурсосбережения в России.

Предназначение дисциплины «Экология» обосновано необходимостью сохранения экологического благополучия на Земле, которое всецело зависит, прежде всего, от уровня экологических знаний. Человек в конкурентной борьбе за выживание в природной окружающей среде начал строить свои искусственные антропогенные экосистемы.

На современном этапе он для удовлетворения своих все возрастающих потребностей вынужден изменять природные экосистемы и даже разрушать их, возможно, и не желая этого. Дисциплина призвана сформировать у обучающихся экологическую позицию, активизировать творческую деятельность студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций и содействовать в овладении навыками проведения самостоятельных научных исследований.

Контрольные вопросы:

1. Почему возникла необходимость выделить Экологию в самостоятельную дисциплину?

2. Кто ввел термин «Экология»? Дайте определение этой науке.

3. Назовите основные объекты изучения экологии и разделы экологии,

которые занимаются их изучением.

4. Охарактеризуйте значение экологии в освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования.

Лекция № 2 Общая экология

План:

Среда обитания и факторы среды.

Общие закономерности действия факторов среды на организм.

Адаптация живых организмов к среде обитания

1. Средой обитания называется пространство, в котором протекает жизнедеятельность живых организмов.

Если происхождение среды обитания не связано с жизнедеятельностью организмов, мы имеем дело с неживой, или абиотической, средой. В противном случае среда обитания называется живой, или биотической. Различают четыре типа сред обитания на планете: водная, наземно-воздушная, почвенная и сами живые организм Живые организмы всегда находятся во взаимодействии с окружающими их природными образованиями и явлениями. Об историческом единстве живых организмов и их окружения еще в XIX в. писал выдающийся русский физиолог И.М. Сеченов: «Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен; поэтому в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него».

Совокупность природных условий и явлений, окружающих живые организмы, с которыми эти организмы находятся в постоянном взаимодействии, называется средой обитания.

Роль среды двояка. Прежде всего живые организмы получают пищу из среды, в которой обитают. Кроме этого, различные среды ограничивают распространение организмов по земному шару. Жаркий и сухой климат пустыни препятствует жизни в ней большинства организмов, точно так же как из-за сильного холода в полярных областях обитать в них могут лишь наиболее выносливые виды. Именно среда изменяет организмы тем, что способствует их совершенствованию путем естественного отбора. Организмы не просто приспосабливаются к среде, но эволюционируют.

В свою очередь, жизнедеятельность организмов оказывает влияние на среду. Средообразующая роль живых организмов велика. Растения выделяют кислород и тем самым поддерживают его баланс в атмосфере планеты. Высокие растения (деревья и кустарники) затеняют почву, способствуют перераспределению влаги, вместе с травами создают особый микроклимат. Растения и животные оказывают влияние на структуру и свойства почвы.

Если происхождение природных явлений не связано с жизнедеятельностью ныне живущих организмов, то мы имеем дело с абиотической, или неживой, средой обитания: это различные физические характеристики климата, химические характеристики воды, почвы, характер субстрата, радиационный фон и т.п.

В случае, когда силы и явления природы обязаны своим происхождением жизнедеятельности организмов, среда обитания называется биотической, или живой. Это совокупность живых организмов, оказывающих своей жизнедеятельностью влияние на другие организмы.

Несмотря на то что разнообразие жизненных условий на Земле привело к разнообразию сред, в которых могут обитать организмы, можно выделить специфические среды, для которых характерны общие черты и признаки. Так, отчетливо различают четыре качественно отличные среды обитания для живых организмов: 1) водная; 2) наземно-воздушная; 3) почвенная; 4) сами живые организмы, заселенные паразитами, полупаразитами и симбионтами (организмы, существующие совместно и извлекающие пользу от сожительства, например водоросли или цианобактерии, образующие вместе с грибами единый организм — лишайник).

Первые три разновидности среды обитания составляют абиотическую среду, четвертая — биотическую.

Организмы могут существовать в одной или нескольких средах жизни. Например, рыбы обитают только в воде. Человек, большинство видов птиц, млекопитающих, голосеменные и покрытосеменные растения обитают в наземно-воздушной среде. Многие насекомые и земноводные начинают свой жизненный путь в одной среде, а продолжают в другой (личинки комаров развиваются в воле, взрослые насекомые обитают в наземно-воздушной среде; тритоны, преимущественно водные животные, зимуют на суше). Некоторые насекомые для продолжения рода нуждаются в почвенной и наземно-воздушной средах (майский жук, бронзовка).

Отдельные свойства или элементы среды, воздействующие на организмы, называются экологическими факторами. Факторы среды многообразны. Они могут быть необходимы или, наоборот, вредны для живых существ, способствовать или препятствовать выживанию и размножению. Экологические факторы имеют разную природу и специфику действия. Экологические факторы делятся на абиотические, биотические и антропогенные.

Абиотические факторы - температура, свет, радиоактивное излучение, давление, влажность воздуха, солевой состав воды, ветер, течения, рельеф местности - это все свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы.

Биотические факторы - это формы воздействия живых существ друг на друга. Каждый организм постоянно испытывает на себе прямое или косвенное влияние других существ, вступает в связь с представителями своего вида и других видов - растениями, животными, микроорганизмами, зависит от них и сам оказывает на них воздействие. Окружающий органический мир - составная часть среды каждого живого существа.

Взаимные связи организмов - основа существования биоценозов и популяций; рассмотрение их относится к области синэкологии.

Антропогенные факторы - это формы деятельности человеческого общества, которые приводят к изменению природы как среды обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни. В ходе истории человечества развитие сначала охоты, а затем сельского хозяйства, промышленности, транспорта сильно изменило природу нашей планеты. Значение антропогенных воздействий на весь живой мир Земли продолжает стремительно возрастать.

2. Общие закономерности действия факторов среды на организм

В комплексе действия факторов можно выделить некоторые закономерности, которые являются в значительной мере универсальными (общими) по отношению к организмам. К таким закономерностям относятся правило оптимума, правило взаимодействия факторов, правило лимитирующих факторов и некоторые другие.

Правило оптимума. В соответствии с этим правилом для организма или определённой стадии его развития имеется диапазон наиболее благоприятного (оптимального) значения фактора. Чем значительнее отклонение действия фактора от оптимума, тем больше данный фактор угнетает жизнедеятельность организма. Этот диапазон называется зоной угнетения. Максимально и минимально переносимые значения фактора – это критические точки, за пределами которых существование организма уже невозможно.

К зоне оптимума обычно приурочена максимальная плотность популяции. Зоны оптимума для различных организмов неодинаковы. Чем шире амплитуда колебаний фактора, при которой организм может сохранять жизнеспособность, тем выше его устойчивость, т.е. толерантность к тому или иному фактору (от лат. толерация – терпение). Организмы с широкой амплитудой устойчивости относятся к группе эврибионтов (греч. эури – широкий, биос – жизнь). Организмы с узким диапазоном адаптации к факторам называются стенобионтами (греч. стенос – узкий). Важно подчеркнуть, что зоны оптимума по отношению к различным факторам различаются, и поэтому организмы полностью проявляют свои потенциальные возможности в том случае, если существуют в условиях всего спектра факторов с оптимальными значениями.

Диапазон между минимумом и максимумом принято называть диапазоном толерантности. Организмы могут иметь широкий диапазон толерантности в отношении одного фактора и узкий в отношении другого. Организмы с широким диапазоном толерантности обычно наиболее широко распространены. Если условия по одному экологическому фактору не оптимальны, то может сузиться и диапазон толерантности к другим факторам. Пользоваться оптимальными физическими условиями среды во многих случаях организмам мешают биотические отношения (конкуренция, хищничество, паразитизм и т. д.). В период размножения многие факторы среды часто становятся лимитирующими.

Правило взаимодействия факторов. Сущность его заключается в том, что одни факторы могут усиливать или смягчать силу действия других факторов. Например, избыток тепла может в какой-то мере смягчаться пониженной влажностью воздуха, недостаток света для фотосинтеза растений – компенсироваться повышенным содержанием углекислого газа в воздухе и т.п. Из этого, однако, не следует, что факторы могут взаимозаменяться. Они не взаимозаменяемы.

Правило лимитирующих факторов. Сущность этого правила заключается в том, что фактор, находящийся в недостатке или избытке (вблизи критических точек), отрицательно влияет на организмы и, кроме того, ограничивает возможность проявления силы действия других факторов, в том числе и находящихся в оптимуме. Лимитирующие факторы обычно обусловливают границы распространения видов, их ареалы. От них зависит продуктивность организмов.

Человек своей деятельностью часто нарушает практически все из перечисленных закономерностей действия факторов. Особенно это относится к лимитирующим факторам (разрушение местообитаний, нарушение режима водного и минерального питания и т.п.).

3. Адаптация живых организмов к среде обитания

Поддержание устойчивого обмена веществ при колебании условий внешней среды невозможно без специальных адаптаций.

Типы адаптаций:

Пассивная адаптация - (по принципу толерантности или выносливости) - подчинение ухудшению внешних условий, жизнедеятельность замедляется или прекращается, но сохраняется способность восстановить экологическую состояние при возвращении благоприятных условий.

Пассивная адаптация присуща растениям и низшим животным, это пойкилоосмотические или пойкилотермные животные.

Активная адаптация - (по принципу резистентности или устойчивости) - при изменении внешних условий внутренняя среда живых организмов остается постоянной - поддерживается гомеостаз внутренней среды.

Активная адаптация присуща млекопитающим, птицам, это гомойоосмотические или гомойотермные животные.

Механизмы адаптации:

- морфологическая (структурная организация организма в ответ на внешнее воздействие);

- физиологическая адаптация (функциональный ответ);

- этологические адаптации (приспособительные формы поведения).

Примеры адаптации:

1) разные адаптации при решении одной экологической задачи: термоизоляция у медведей и песцов - густой мех, у китов- подкожный жир.

2) Пассивная защита: высокая плодовитость; покровительственная (пигментация бабочек березовых пядениц на закопченных деревьях) или отпугивающая окраска, мимикрия (сходство беззащитного и съедобного вида с представителями несъедобного вида); твердые покровы - защитные образования типа панцирей;

3) Сложная адаптация:

- насекомоядные растения: росянка, венерина мухоловка;

- развитие глаза как органа зрения: у одноклеточных- светочувствительное пятно с пигментом; у планарии - чашевидные углубления с родопсином; у членистоногих - фасеточные глаза; у кальмаров, осьминогов - глазной пузырь с жидкостью и подвижным хрусталиком - линзой (как у человека).

Приспособленность к среде обитания

Приспособление организмов к среде обитания зависит от места их жительства. У летающих видов сформировалась определенная форма тела, а именно: легкие конечности; облегченная конструкция; обтекаемость; наличие крыльев для полета.

У лазающих животных: длинные хватательные конечности, а также хвост; тонкое длинное тело; сильные мышцы, позволяющие подтягивать туловище, а также перекидывать его с ветки на ветку; острые когти; мощные хватательные пальцы-

У бегающих живых созданий отмечаются следующие особенности: сильные конечности, имеющие малую массу; уменьшенное количество защитных роговых копыт на пальцах; сильные задние и короткие передние конечности.

У некоторых видов организмов специальные приспособления позволяют им сочетать признаки полета и лазанья. Например, забравшись на дерево, они способны на длинные прыжки-полеты. Другие виды живых организмов могут быстро бегать, а также летать. -

Водная среда обитания

Первоначально жизнедеятельность существ была связана с водой. Особенности ее заключаются в солености, течении, пище, кислороде, давлении, свете и содействуют систематизированию организмов. Загрязнение водоемов очень плохо отражается на живых созданиях. Например, из-за уменьшения уровня воды в Аральском море пропала большая часть представителей флоры и фауны, в особенности рыбы. В водных просторах обитает огромное многообразие живых организмов. Из воды они добывают все необходимое, что требуется для осуществления жизнедеятельности, а именно питание, воду и газы.

По этой причине все многообразие водных живых существ должно адаптироваться к основным особенностям существования, которые формируются химическими и физическими свойствами воды. Солевой состав среды также имеет большое значение для водных обитателей.

Огромное число представителей флоры и фауны, которые проводят жизнь во взвешенном состоянии, регулярно находятся в толще водного пространства. Умение парить обеспечивается физическими особенностями воды, то есть силой выталкивания, а также особыми механизмами самих существ. К примеру, множественные придатки, которые существенно увеличивают поверхность туловища живого организма по сравнению с его массой, усиливают трение о воду.

Следующий пример жителей водной среды обитания – это медузы. Их умение держаться в толстом слое воды обуславливается необычной формой туловища, которое похоже на парашют. К тому же плотность воды очень сходна с плотностью тела медузы.

Живые организмы, среда обитания которых – вода, разными способами подстроились к передвижению.

Например, рыбы и дельфины обладают обтекаемой формой тела и плавниками. Они способны быстро передвигаться благодаря необычной структуре наружных покровов, а также присутствию особой слизи, которая снижает трение о воду.

У отдельных видов жуков, обитающих в водной среде, выпущенный отработанный воздух из дыхательных путей задерживается между надкрыльями и телом, благодаря этому они способны стремительно подниматься на поверхность, где происходит выпуск воздуха в атмосферу.

Большая часть простейших перемещается с помощью ресничек, которые вибрируют, например, инфузория или эвглена. Приспособления для жизни водных организмов. Различные среды обитания животных позволяют им адаптироваться и комфортно существовать.

Тело организмов способно уменьшить трение о воду благодаря особенностям покрова: твердая, гладкая поверхность; наличие мягкого слоя, присутствующего на внешней поверхности твердого корпуса; слизь.

Конечности представлены: ластами; перепонками для плавания; плавниками. Форма туловища обтекаемая и имеет самые разные вариации: сплюснутая в спинно-брюшном отделе; круглая в поперечном разрезе; сплюснутая с боков; торпедообразная; каплевидная. В водной среде обитания живым организмам необходимо дышать, поэтому получили развитие: жабры; воздухозаборники; дыхательные трубки; пузыри, которые заменяет легкое.

Особенности обитания в водоемах. Вода способна накапливать и сохранять тепло, поэтому этим объясняется отсутствие сильных колебаний температуры, которые довольно часто встречаются на суше.

Самым значимым свойством воды является возможность растворять в себе другие вещества, которые в дальнейшем используются как для дыхания, так и для питания организмами, живущими в водной стихии.

Для того чтобы дышать, необходимо наличие кислорода, поэтому концентрация его в воде имеет огромное значение. Температура воды в полярных морях близка к замерзанию, но ее стабильность позволила сформироваться определенным приспособлениям, которые обеспечивают жизнедеятельность даже в таких суровых условиях.

В этой среде проживает огромное многообразие живых организмов. Здесь обитают рыбы, земноводные, крупные млекопитающие, насекомые, моллюски, черви. Чем выше температура воды, тем меньшее количество разведенного кислорода в ней находится, который в пресной воде растворяется лучше, чем в морской.

Поэтому в водах тропического пояса обитает мало организмов, в то время как в полярных водоемах присутствует огромное разнообразие планктона, который используют в пищу представители фауны, в том числе крупные китообразные и рыбы.

Дыхание реализовывается всей поверхностью тела или особыми органами – жабрами. Для благополучного дыхания требуется регулярное обновление воды, которое достигается разными колебаниями, в первую очередь движением самого живого организма или его приспособлениями, такими как реснички или щупальца.

Большое значение для жизни имеет и солевой состав воды. Например, моллюскам, а также ракообразным требуется кальций для построения панциря или раковины.

Почвенная среда

Располагается в верхнем плодородном слое земной коры. Это довольно сложный и очень важный компонент биосферы, который тесно связан с остальными ее частями. Часть организмов находится в почве всю свою жизнь, другие – половину.

Для растений земля играет важнейшую роль. Какие живые организмы освоили почвенную среду обитания? В ней существуют бактерии, животные, а также грибы. Жизнь в этой среде в большей степени определяется климатическими факторами, например, температурой.

Приспособления для почвенной среды обитания

Для комфортного существования организмы имеют особенные части тела: небольшого размера копательные конечности; длинное и тонкое туловище; копательные зубы; обтекаемое туловище без выступающих частей.

В почве может существовать недостаток воздуха, а также она плотная и тяжелая, что в свою очередь привело к следующим анатомическим и физиологическим адаптациям: сильные мышцы и кости; устойчивость к недостатку кислорода.

Покровы тела подземных организмов должны позволять без проблем двигаться как вперед, так и назад в плотной почве, поэтому развились следующие признаки: короткая шерсть, устойчивая к истиранию и способная заглаживаться вперед и назад; отсутствие волосяного покрова; специальные выделения, которые позволяют телу скользить.

Развились специфические органы чувств: ушные раковины небольшие или вовсе отсутствуют; глаз нет или они существенно уменьшены; высокое развитие получила тактильная чувствительность.

Сложно представить растительный покров без земли Отличительной чертой почвенной среды обитания живых организмов считается то, что существа связаны с ее субстратом. Одним из значимых отличий этой среды считается регулярное образование органических веществ, как правило, за счет отмирающих корней растений и опадающей листвы, а это служит источником энергии для растущих в ней организмов.

Нагрузка на земельные ресурсы и загрязнение окружающей среды негативно влияют на проживающие здесь организмы. Часть видов находится на грани вымирания.

Организменная среда

Тела большинства существ являются жизненной средой для других микроорганизмов, например, для паразитов, часть которых постоянно обитает в организме хозяина, а другая может переселяться в почву или другой организм. В среде обитания животных-паразитов важнейшую роль играет количество пищи, защищенность от негативных условий. Но есть еще интенсивное противостояние организма хозяина. Безусловно, у этих существ развились специальные приспособления, позволяющие им адаптироваться к условиям обитания в этой среде.

Жизнь в теле другого организма характеризуется устойчивостью, если сравнивать с другими средами. По этой причине большое количество организмов целиком лишаются органов, которые требуются для свободноживущих видов. У них совсем не развиты органы чувств, движения, зато развились механизмы, с помощью которых они удерживаются в теле хозяина и быстро размножаются.

Часть паразитов является возбудителями болезней, что в свою очередь приводит к эпидемии или гибели организма хозяина.

Контрольные вопросы:

1. Что изучает общая экология?

2. Какие среды обитания имеются? Как они подразделяются?

3. Какие вы узнали факторы среды и в чем заключается их воздействие на организмы?

4. Назовите закономерности, которые являются в значительной мере универсальными (общими) по отношению к организмам.

Лекция №3 Объекты изучения экологии

План:

1.Популяция.

2. Экосистема.

3. Биосфера.

1. Популяция

Популяция — совокупность живущих на определенной территории особей одного вида, т.е. таких, которые скрещиваются только друг с другом.

Члены одной популяции оказывают друг на друга не меньшее воздействие, чем физические факторы среды или другие обитающие совместно виды организмов. В популяциях проявляются в той или иной степени все формы связей, характерные для межвидовых отношений, но наиболее ярко выражены мутуалистические (взаимно выгодные) и конкурентные. Популяции могут быть монолитными или состоять из группировок субпопуляционного уровня - семей, кланов, стад, стай и т.п. Объединение организмов одного вида в популяцию создает качественно новые свойства. По сравнению со временем жизни отдельного организма популяция может существовать очень долго.

Популяция является генетической единицей вида, изменения которой осуществляет эволюция вида. Как группа совместно обитающих особей одного вида, популяция выступает первой надорганизменной биологической макросистемой.

Структура популяции характеризуется составляющими ее особями и их распределением в пространстве. Распределение особей по территории, соотношения групп по полу, возрасту, морфологическим, физиологическим, поведенческим и генетическим особенностям отражают структуру популяции. Она формируется, с одной стороны, на основе общих биологических свойств вида, а с другой — под влиянием абиотических факторов среды и популяций других видов. Структура популяций имеет, следовательно, приспособительный характер.

Функции популяции аналогичны функциям других биологических систем. Им свойствен рост, развитие, способность поддерживать существование в постоянно меняющихся условиях, т.е. популяции обладают конкретными генетическими и экологическими характеристиками.

В популяциях действуют законы, позволяющие таким образом использовать ограниченные ресурсы среды, чтобы обеспечить оставление потомства. Популяции многих видов обладают свойствами, позволяющими им регулировать свою численность. Поддержание оптимальной в данных условиях численности называют гомеостазом популяции.

Таким образом, популяции, как групповые объединения, обладают рядом специфических свойств, которые не присущи каждой отдельно взятой особи. Основные характеристики популяций: численность, плотность, рождаемость, смертность, темп роста.

Адаптивные возможности вида в целом как системы популяций значительно шире приспособительных особенностей каждой конкретной особи.

2. Экосистема

Термин экосистема впервые был предложен в 1935 г. английским экологом А. Тенсли. Таким образом, под экосистемой понимается совокупность живых организмов (сообществ) и среды их обитания, образующих благодаря круговороту веществ, устойчивую систему жизни.

Замещение одних биоценозов другими в течение длительного периода времени называется сукцессией. Сукцессия, протекающая на вновь образовавшемся субстрате, называется первичной. Сукцессия на территории, уже занятой растительностью, называется вторичной.

Единицей классификации экосистем является биом — природная зона или область с определенными климатическими условиями и соответствующим набором доминирующих видов растений и животных. Биом - совокупность экосистем одной природно-климатической зоны (тундра, лесостепь).

С целью получения продуктов питания человек искусственно создает агроэкосистемы. Они отличаются от естественных малой устойчивостью и стабильностью, однако более высокой продуктивностью.

Сообщества организмов связаны с неорганической средой теснейшими материально- энергетическими связями. Растения могут существовать только за счет постоянного поступления в них углекислого газа, воды, кислорода, минеральных солей. Гетеротрофы живут за счет автотрофов, но нуждаются в поступлении таких неорганических соединений, как кислород и вода.

В любом конкретном месте обитания запасов неорганических соединений, необходимых для поддержания жизнедеятельности населяющих его организмов, хватило бы ненадолго, если бы эти запасы не возобновлялись. Возврат биогенных элементов в среду происходит как в течение жизни организмов (в результате дыхания, экскреции, дефекации), так и после их смерти, в результате разложения трупов и растительных остатков.

Особая экосистема — биогеоценоз — участок земной поверхности с однородными природными явлениями. Термин «биогеоценоз», предложен в 1940 г. B. Н. Сукачевым.

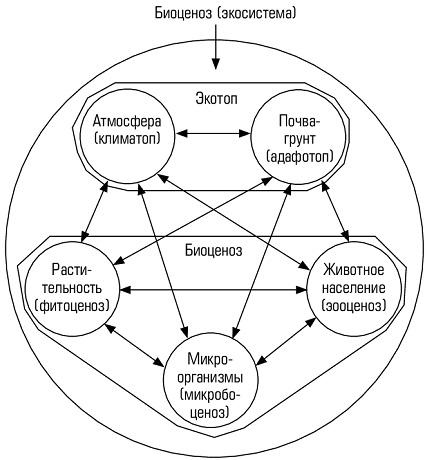

В биогеоценозе В.Н. Сукачев выделял два блока: экотоп (климатоп, эдафотоп, гидротоп (биотоп)) — совокупность условий абиотической среды и биоценоз (фитоценоз, зооценоз и микробоценоз) — совокупность всех живых организмов (рис. 3.1).

Равновесное (устойчивое) состояние экосистемы обеспечивается на основе круговоротов веществ.

Для поддержания круговорота веществ в экосистеме необходимо наличие запаса неорганических веществ в усвояемой форме и трех функционально различных экологических групп организмов: продуцентов, консументов и редуцентов.

Продуцентами выступают автотрофные организмы, способные строить свои тела за счет неорганических соединений.

Консументы - гетеротрофные организмы, потребляющие органическое вещество продуцентов или других консументов и трансформирующие его в новые формы.

Рисунок 3.1 – Структура биогеоценоза и схема взаимодействия между компонентами

Редуценты живут за счет мертвого органического вещества, переводя его вновь в неорганические соединения.

3. Биосфера

Основоположником учения о биосфере был В.И. Вернадский. Биосфера — это оболочка Земли, заселенная живыми организмами и преобразованная ими. Она включает почти всю гидросферу, нижнюю часть атмосферы и верхнюю часть земной коры. Границы биосферы определяются наличием условий, необходимых для жизни различных организмов. Верхняя граница биосферы простирается от поверхности Земли до озонового экрана. Выше этой границы организмы жить не могут, так как там на них будут губительно действовать ультрафиолетовые лучи Солнца и низкая температура. Нижняя граница проходит по дну гидросферы и на глубине 4-5 км в земной коре материков (это зависит от того, на какой глубине температура горных пород достигает +100°С). Наиболее обильна жизнью часть биосферы у земной поверхности и до глубины 200 м в гидросфере. Однако жизнь не ограничена исключительно пределами биосферы. Микробы, споры и пыльца растений, органические молекулы обнаружены высоко в стратосфере. Не исключено, что они могут покидать Землю и уноситься в космическое пространство. Но это не означает расширения биосферы, так как за ее пределами могут существовать только неактивные формы жизни, находящиеся в состоянии скрытой жизнедеятельности.

Биосфера — сравнительно молодая оболочка Земли. Ее образование связано с появлением жизни на нашей планете.

Совокупность всех живых организмов на планете называется биомассой, или живым веществом. Обновляясь, живое вещество планеты производит в течение года около 250 млрд. тонн биологической массы в сухом весе (продуктивность биомассы). Биомасса перемещает, «пропускает сквозь себя» другие вещества – это называется биохимическим круговоротом. Наиболее активно вовлекается в него кислород, углерод (и их соединение — углекислый газ), азот, фосфор, сера, вода. Охрана биосферы — комплекс мероприятий, действующих с пользой для живого вещества и всей биосферы. От успеха этих мероприятий во многом зависит судьба жизни на Земле и будущее человечества.

Контрольные вопросы:

1. Что означает «популяция»? Кратко охарактеризуйте ее.

2. Биосфера какие сферы охватывает?

3. Кто основоположник ноосферы и в чем заключается суть данной сферы?

Лекция № 4 Социальная экология

План:

Предмет изучения социальной экологии.

Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние.

Понятие «загрязнение среды».

Предмет изучения социальной экологии

Социальная экология — научная дисциплина, рассматривающая взаимоотношения в системе «общество-природа», изучающая взаимодействие и взаимосвязи человеческого общества с природной средой (Николай Реймерс).

Предмет исследования:

- состав и особенности интересов социальных слоёв и групп, эксплуатирующих природные ресурсы;

- восприятие разными социальными слоями и группами экологических проблем и мер по регулированию природопользования;

- учёт и использование в практике природоохранных мероприятий особенностей и интересов социальных слоёв и групп

Таким образом, социальная экология — наука об интересах социальных групп в сфере природопользования.

Социальная экология делится на такие виды:

- экономическая

- демографическая

- урбанистическая

- футурологическая (о будущем)

- правовая.

Основной задачей социальной экологии является изучение механизмов воздействия человека на окружающую среду и тех преобразований в ней, которые выступают результатом человеческой деятельности.

Проблемы социальной экологии в основном сводятся к трем основным группам:

- планетарного масштаба — глобальный прогноз на население и ресурсы в условиях интенсивного промышленного развития (глобальная экология) и определение путей дальнейшего развития цивилизации;

- регионального масштаба — изучение состояния отдельных экосистем на уровне регионов и районов (региональная экология);

- микромасштаба — изучение основных характеристик и параметров городских условий жизни (экология города или социология города).

Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние

В среде, окружающей человека, можно выделить четыре компонента. Три из них представляют в разной степени измененную влиянием антропогенных факторов природную среду. Четвертый -является присущей только человеческому обществу социальной средой. Эти компоненты и составляющие их элементы следующие:

1. Собственно природная среда («первая природа», по Н. Ф. Реймерсу). Это - среда либо слабо измененная человеком (совершенно неизмененной человеком среды на Земле практически нет в силу хотя бы того факта, что атмосфера не имеет границ), или измененная в такой степени, что она не потеряла важнейшего свойства-самовосстановления и саморегулирования. Собственно природная среда близка или совпадает с той, которую в последнее время называют «экологическим пространством». К настоящему времени такое пространство занимает примерно 1/3 часть суши. По отдельным регионам такие пространства распределяются следующим образом: Антарктида -почти 100%, Северная Америка (в основном Канада) - 37,5, страны СНГ - 33,6, Австралия и Океания - 27,9, Африка - 27,5, Южная Америка- 20,8, Азия- 13,6 и Европа -только 2,8% (Проблемы экологии России, 1993).

В абсолютном выражении большая часть подобных территорий приходится на Российскую Федерацию и Канаду, где такие пространства представлены северными лесами, тундрами и другими мало освоенными землями. В России и Канаде на долю экологического пространства приходится около 60% территории. Значительные площади экологического пространства представлены высокопродуктивными тропическими лесами. Но это пространство в настоящее время сокращается невиданными темпами.

2. Преобразованная человеком природная среда. По Н. Ф. Реймерсу, «вторая природа», или среда квазиприродная (лат. квази-как будто). Такая среда для своего существования требует периодических энергетических затрат со стороны человека (вложения энергии).

3. Созданная человеком среда, или «третья природа», или ар-теприродная среда (лат. арте - искусственный). Это жилые и производственные помещения, промышленные комплексы, застроенные части городов и т. п. Большая часть людей индустриального общества живет в условиях именно такой «третьей природы».

4. Социальная среда. Эта среда оказывает все большее и большее влияние на человека. Она включает взаимоотношения между людьми, психологический климат, уровень материальной обеспеченности, здравоохранение, общекультурные ценности, степень уверенности в завтрашнем дне и т. п. Если допустить, что в крупном городе, например в Москве, будут сняты все неблагоприятные параметры абиотической среды (загрязнения всех видов), а социальная среда останется в том же виде, то нет оснований ожидать существенного уменьшения заболеваний и увеличения продолжительности жизни.

Понятие «загрязнение среды»

Под загрязнением окружающей среды понимают любое внесение в ту или иную экологическую систему не свойственных ей живых или неживых компонентов, физических или структурных изменений, прерывающих или нарушающих процессы круговорота и обмена веществ, потоки энергии со снижением продуктивности или разрушением данной экосистемы.

Различают природные загрязнения, вызванные природными, нередко катастрофическими, причинами, например извержение вулкана, и антропогенные, возникающие в результате деятельности человека.

Антропогенные загрязнители делятся на материальные (пыль, газы, зола, шлаки и др.) и физические, или энергетические (тепловая энергия, электрические и электромагнитные поля, шум, вибрация и т. д.).

Материальные загрязнители подразделяются на механические, химические и биологические. К механическим загрязнителям относятся пыль и аэрозоли атмосферного воздуха, твердые частицы в воде и почве. Химическими (ингредиентами) загрязнителями являются различные газообразные, жидкие и твердые химические соединения и элементы, попадающие в атмосферу, гидросферу и вступающие во взаимодействие с окружающей средой — кислоты, щелочи, диоксид серы, эмульсии и другие. Биологические загрязнители — все виды организмов, появляющиеся при участии человека и наносящие ему вред — грибы, бактерии, сине-зеленые водоросли и т. д.

Последствия загрязнения окружающей среды кратко сформулированы следующим образом.

- Ухудшение качества окружающей среды.

- Образование нежелательных потерь вещества, энергии, труда и средств при добыче и заготовке человеком сырья и материалов, которые превращаются в безвозвратные отходы, рассеиваемые в биосфере.

- Необратимое разрушение не только отдельных экологических систем, но и биосферы в целом, в том числе воздействие на глобальные физико-химические параметры окружающей среды.

Контрольные вопросы:

1. Что вы понимаете под социальной экологией?

2. На какие виды она делится?

3. Из каких компонентов состоит среда обитания? Перечислите их названия и вкратце их опишите.

4. Какие виды загрязнителей вы узнали? Охарактеризуйте их.

Лекция № 5 Прикладная экология

План:

Прикладная экология и ее основные направления

Экологические проблемы: региональные и глобальные.

Причины возникновения глобальных экологических проблем.

Прикладная экология и ее основные направления

Прикладная экология (ПЭ) - это дисциплина, которая изучает механизмы разрушения человеком биосферы, способы предотвращения этого разрушения и разрабатывает принципы рационального природопользования без деградации окружающей среды.

Прикладная экология базируется на системе принципов, правил и законов природопользования и экологии. В зависимости от методов изучения различают следующие направления:

- промышленная экология - изучает влияние промышленных предприятий на окружающую среду и способы снижения этого влияния за счет совершенствования технологий и очистных сооружений;

- сельскохозяйственная экология - разрабатывает способы получения сельскохозяйственной продукции без истощения земельных ресурсов и способы получения экологически чистых продуктов;

- медицинская экология - изучает болезни человека, связанные с загрязнением окружающей среды и способы их лечения;

- городская экология - изучает способы улучшения среды обитания человека в городе;

- химическая экология - разрабатывает методы определения веществ загрязнителей, способы химической очистки, новые технологии производства;

- математическая экология - моделирует экологические процессы, т.е. отклонения в природе, которые произойдут ва результате изменения экологических параметров;

- экономическая экология - разрабатывает экономические механизмы рационального природопользования;

- юридическая экология - разрабатывает систему законов, направленную на защиту природы;

- инженерная экология;

Экологические проблемы: региональные и глобальные

Глобальные проблемы представляют собой совокупность проблем человечества, от решения которых зависит социальный прогресс и сохранение цивилизации. Критерии выделения глобальных проблем:

- повсеместное их распространение затрагивает человечество в целом;

- неразрешение данных проблем может привести к гибели все человечество;

- разрешить их возможно только совместными усилиями человечества.

Выделяют экологические, социальные и экономические глобальные проблемы. К числу всеобщих можно отнести проблемы здравоохранения, образования, социальной защиты.

Основные проблемы:

1. Возможность уничтожения человечества в мировой термоядерной войне;

2. Возможность всемирной экологической катастрофы;

3. Духовно-нравственный кризис человечества.

Терроризм в современности также приобретает характер глобальной проблемы. Продовольственную проблему также причисляют к глобальным. СПИД, наркомания и вредные привычки все более распространяются в обществе.

Изменения окружающей среды под воздействием человека стали называть также глобальными. Среди них наиболее актуальны:

- изменение климата Земли;

- разрушение озонового слоя;

- трансграничный перенос вредных примесей и загрязнение воздушного бассейна;

- истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана;

- оскудение биологического разнообразия;

- загрязнение земель, разрушение почвенного покрова и др.

Региональные экологические проблемы государств постсоветского пространства во многом схожи и являются наследием СССР. Командно-административная система и сложившийся хозяйственный механизм не стимулировали бережное, рациональное природопользование. Развитие и размещение производительных сил продолжалось без должной проработки и учета экологических факторов. Загрязнению подвергались все компоненты окружающей среды и все уголки огромного государства.

В научной терминологии и практике государственного управления вводится новое понятие – зоны экологического бедствия. Зонами экологического бедствия являются участки территории страны, где в результате хозяйственной или иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения среды, которые ведут к существенному ухудшению здоровья населения, нарушению природного равновесия, разрушению естественных экологических систем, деградации почвы, флоры и фауны.

Наиболее масштабной и сложной по радиационно-экологическим последствиям является зона влияния аварии на Чернобыльской АЭС. Катастрофические изменения природы Приаралья связаны с высыханием Аральского моря. Зона Арктики характеризуется высоким уровнем загрязнения, низким потенциалом самовосстановления окружающей среды и замедленным процессом самоочищения, преобладанием ресурсодобывающих отраслей. Тяжелая экологическая ситуация сложилась на Урале, особенно в старых горнопромышленных центрах. Это – загрязнение атмосферы, истощение водных ресурсов, нерациональное использование минерально-сырьевых ресурсов, радиационное загрязнение территории. К специфическим экологическим проблемам относится сохранение природного комплекса бассейна озера Байкал. Общая экологическая ситуация бассейна Каспийского моря оценивается как кризисная. Продолжается деградация экосистем притоков Волги. Острая экологическая обстановка сложилась в Северном Прикаспии, которая характеризуется нарушением земель разработками нефти и газа, истощением и загрязнением поверхностных и подземных вод.

Причины возникновения глобальных экологических проблем

Причиной возникновения глобальных экологических проблем ученые называют два взаимосвязанных обстоятельства: стремительный рост научно-технического прогресса и увеличение населения Земли. Рассмотрим эти факторы более внимательно.

Демографический взрыв.

В начале XX века на нашей планете проживало около 1,5 млрд. человек, в средине века – 2,5 млрд., а в начале XXI века – уже 6 млрд. В 2011 году цифра приблизилась к показателю 7 млрд. и к концу этого века превысит 10 млрд. Лидируют страны Африки, Латинской Америки, Азии и Китая. Такое увеличение населения сопровождается повышением использования природных ресурсов. Людям нужна вода, пища, жилые дома, дороги, аэропорты, поля и они активно расширяют границы городов, уничтожая леса и поворачивая вспять русла рек.

Научно-технический прорыв.

За последние два столетия человечество сделало больше научных открытий, чем за всю свою предыдущую историю. Был освоен космос, создана электронная техника, изобретены синтетические материалы и открыта ядерная энергия. Гигантские темпы развития промышленности привели к загрязнению окружающей природной среды и стремительному ухудшению состояния здоровья населения.

Возникшие глобальные экологические проблемы.

Демографический взрыв и научно-техническая революция существенно увеличили потребление природных ресурсов, что привело к стремительному и безвозвратному истощению запасов Земли.

Если до недавнего времени экологическая политика делала акцент на проблеме загрязнений внешней среды, которые возникают в процессе промышленного производства, то сегодня очень остро стоит проблема увеличения отходов. Планета буквально потопает в мусоре и не может справиться с нейтрализацией вредных веществ, количество которых постоянно увеличивается.

На фоне последних событий как-то забылись другие не менее актуальные глобальные экологические проблемы: истощение озонового слоя Земли, массовая вырубка лесов, опустынивание обширных территорий, загрязнение Мирового океана, резкое уменьшение количества разных видов животного и растительного мира. Очень больной вопрос – обеднение почв, которые характеризуются низким плодородием. Человечество слишком сильно эксплуатирует остающиеся в резерве земли.

Наблюдается также радикальное изменение природной среды и климата по всему миру вследствие глобального потепления. В разных странах наблюдаются аномальные явления, вызывающие разные последствия. Участились наводнения, землетрясения, извержения вулканов, цунами, ураганы и торнадо. Аномально жаркая погода во всем северном полушарии летом стала причиной лесных пожаров, а аномально высокий уровень снегопада зимой приводил к транспортному коллапсу, где линии электропередач и дороги поливало ледяными дождями. Скачок в глобальном потеплении приведет к еще большему таянию ледников и затоплению огромных территорий.

Контрольные вопросы:

ПЭ – это...

В зависимости от методов изучения какие направления ПЭ различают?

Что изучает то или иное направление ПЭ?

Лекция №6 Среда обитания человека.

План:

Окружающая человека среда и ее компоненты.

Естественная и искусственная среды обитания человека.

Социальная среда.

1. Окружающая человека среда и ее компоненты

В среде, которая окружает человека, выделяют четыре компонента.

1. Непосредственно природная среда («первая природа», Н. Ф. Реймерс), или слабо изменённая человеком, или видоизменённая в такой степени, что она ещё не потеряла основных свойств — самовосстановления, саморегулирования). Непосредственно природная среда очень близка с той, которую называют «экологическим пространством». Сейчас такое пространство составляет примерно 1/3 часть от суши. Однако это главным образом мало пригодные для жизни человека территории с суровыми условиями (заболоченные местности севера, высокогорные районы, ледники, и т. д.), которые расположены в Антарктиде, Северной Америке (Канада), России, Австралии и Океании и некоторых других районах.

2. Преобразованная людьми природная среда («вторая природа»), иначе среда квазиприродная (от лат. quasi — «как будто»). Она неспособна к самоподдержанию в течение продолжительного времени. Это различного вида «культурные ландшафты» (пастбища, сады пахотные земли, виноградники, парки и т. д.).

3. Созданная человеком среда («третья природа»), артеприродная среда (от лат. arte — «искусственный»). К ней относят жилые помещения, промышленные комплексы, городские застройки и т. п. Эта среда может существовать только при постоянном поддержании ее человеком. В противном случае она неизбежно обречена на разрушение. В её границах резко нарушены круговороты веществ. Для такой среды характерны накопления отходов и загрязнения.

4. Социальная среда. Она оказывает большое влияние на человека. Эта среда включает в себя взаимоотношения между людьми, степень материальной обеспеченности, психологический климат, здравоохранение, общекультурные ценности и т. п. «Загрязнение» социальной среды, с которой человек находится в непрерывном контакте, также опасно для людей, даже более, чем загрязнение среды природной. Социальная среда может действовать как лимитирующий фактор, не давая проявиться другим. Однако следует учитывать, что социальная среда опосредуется иными средами, и наоборот.

По мере развития цивилизации человек все больше изолирует себя от естественной природной среды. Требуются большие затраты на сохранение непосредственно природной среды, а также на поддержание второй, третьей сред, которые не способны к саморегулированию. Малоотходное производство, замкнутые циклы, очистные сооружения и прочее не смогут решить проблему оптимизации отношений человека и среды обитания, если не будет решаться комплекс вопросов, которые относятся к охране первой природы и усовершенствованию социальной среды.

2. Естественная и искусственная среды обитания человека

Естественная природа охватывает гео- и биосферу, то есть ее материальные системы, которые возникли и существуют вне и независимо от человека, но вместе с тем могут со временем стать объектами его деятельности. В связи с развитием космической технологии в число таких объектов следует отнести также и определенную часть Солнечной системы. Следовательно, она представляет собой развивающуюся систему, и ее нельзя сводиться географической среде. Последняя охватывает лишь поверхности Земли (земная кора, атмосфера, вода, почвенный покров, растительный и животный мир), составляя важную, но не единственную подсистему естественной среды обитания человека.

Искусственная среда обитания является результатом деятельности человека. Она включает в себя не только неодушевленные предметы, созданные человеком и не существующие в природе, но и живые организмы: растения, животные, выведенные или созданные человеком благодаря искусственному отбору или генной инженерии. Однако искусственная среда обитания несводится к субстратной, вещественной основе. Она включает в себя и определенную систему общественных отношений, которые также образуют искусственную среду обитания человека.

3. Социальная среда.

- социальная среда, в которой живет человек, его культурно-психологическое окружение, социум и та часть информационной среды, которая по своему происхождению связана с культурой, а не с природой. Социальная среда вырастает из биологической среды (сообщество, этнос, семья и т. п.), но не может быть сведена к ней.

Таким образом, социальная среда жизни человека — это следующий уровень организации живой материи. С позиций самого человека качество жизни и качество среды определяются его базовыми потребностями. Однако с позиций природы качество жизни человечества, включая возможность его выживания, помимо прочего определяется возможностями природы (т. е. биосферы), в том числе саморегуляции под воздействием антропогенных факторов, к которым относятся перенаселение (демографический взрыв), антропогенное загрязнение биосферы, а также исчерпание ее ресурсов.

Контрольные вопросы:

Что означает «первая природа»? Опишите ее.

Суть «второй природы» состоит в…

Артеприродной средой называют…

В чем заключается сущность социальной среды?

По какому принципу подразделяется на два вида среда обитания человека?

Лекция №7 Городская среда

План:

Городская квартира и требования к ее экологической безопасности.

Шум и вибрация в городских условиях.

Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека.

Экологические вопросы строительства в городе.

Экологические требования к организации строительства в городе.

Экологическая безопасность материалов, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений

Городская квартира и требования к ее экологической безопасности

Жилище – сложная система природной и искусственно созданной среды, где сочетаются воздействия физической, химической и биологической природы. К факторам физической природы относятся микроклимат, инсоляция и освещённость, электромагнитные излучения, шум, вибрация техногенного происхождения.

Химические факторы включают экзогенные загрязнители атмосферного воздуха и загрязнители эндогенного происхождения, к которым относятся антропотоксины, продукты сгорания бытового газа, полимерные загрязнители, аэрозоли синтетических моющих средств и препаратов бытовой химии, табачный и кухонный дым.

К биологическим факторам относится бактериальное загрязнение, которое определяется как пылебактериальная взвесь.

Шум и вибрация в городских условиях

В производственных условиях разнообразные машины, аппараты и инструменты, являются источниками шума, вибрации.

Шум и вибрация — это механические колебания, распространяющиеся в газообразной и твердой средах. Шум и вибрация различаются между собой частотой колебаний.

Механические колебания, распространяющиеся через плотные среды с частотой колебаний до 16 гц. (герц — единица измерения частоты равная 1 колебанию в секунду), воспринимаются человеком как сотрясение, которое принято называть вибрацией.

Колебательные движения, передаваемые через воздух с частотой от 20 до 16000 гц, воспринимаются органом слуха как звук.

Колебательные движения свыше 16000 гц, относятся к ультразвуку и органами чувств человека не воспринимаются. Ультразвук способен распространяться во всех средах: жидкой, газообразной (воздух) и твердой.

Шум представляет собой беспорядочное неритмичное смешение звуков различной силы и частоты.

Чувствительность уха к звуковым колебаниям зависит от силы, и интенсивности звука и частоты колебаний.

За единицу измерения силы звука принят бел.

Орган слуха способен различать 0,1 б., поэтому на практике для измерения звуков и шумов применяется децибел (дб.). Сила звука и частота воспринимаются органами слуха как громкость, поэтому при равном уровне силы звука в децибелах звуки различных частот воспринимаются как звуки, имеющие громкость.

В связи с этим при сравнении уровня громкости звука, необходимо помимо характеристики силы звука в децибелах указывать и частоту колебаний в секунду, Чувствительность слухового аппарата к звукам разных частот не одинакова. Она в 10 миллионов раз больше к высоким частотам, чем к низким.

В производственных условиях, как правило, возникают шумы, которые имеют в своем составе различные частоты.

Условно весь спектр шума принято делить на низкочастотные шумы частотой до 300 герц, среднечастотные от 350 до 800 герц и высокочастотные — выше 800 герц.

Для измерения характеристики шума и вибрации на производстве существуют специальные приборы — шумомеры, анализаторы частоты шума и вибрографы.

Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека

До последнего времени было принято считать, что шум отрицательно действует только на органы слуха. В настоящее время установлено, что люди, работающие в условиях шума, более быстро утомляются, жалуются на головные боли. При воздействии шума на организм может происходить ряд функциональных изменений со стороны различных внутренних органов и систем:

Повышается давление крови, учащается или замедляется ритм сердечных сокращений, могут возникать различные заболевания нервной системы (неврастения, неврозы, расстройство чувствительности).

Интенсивный шум отрицательно действует на весь организм человека. Ослабляется внимание, снижается производительность труда.

Вибрация как и шум вредно воздействует на организм и в первую очередь вызывает заболевание периферической нервной системы так называемую виброболезнь.

В целях предотвращения заболевания от воздействия шума и вибрации санитарным законодательством установлены предельно допустимые уровни шума и вибрации.

Меры борьбы с шумом и вибрацией:

- замена шумных процессов бесшумными или менее шумными;

- улучшение качества изготовления и монтажа оборудования;

- укрытие источников шума и вибрации;

- вывод работающих из сферы воздействия шума и вибрации;

- применение индивидуальных защитных средств.

Экологические вопросы строительства в городе

Современная жизнь создает немало факторов, негативно влияющих на окружающий мир и человека, создающие экологические проблемы строительства. Максимально защитить от них свой дом и создать в нем здоровую атмосферу можно только учтя при строительстве и эксплуатации вопросы охраны природы. В природе все взаимосвязано, и невозможно создать рай в отдельно стоящем доме при угнетенном состоянии природы. Поэтому каждый, кто стремится к здоровой жизни, должен не только заботиться о своем доме, но и не должен загрязнять окружающую среду. Экологические подходы к строительству и охране природы частично представлены в нормах и законах, но все же многие из них и в нашей стране, и за рубежом рассчитаны на добровольное применение сознательными гражданами ориентиры.

Экологические требования к организации строительства в городе

В развитых странах, которые всерьез заботятся об экологии, разработаны принципы экологического строительства (англ. Green construction или Green Buildings зеленое строительство). Они изложены в системах экологической сертификации зданий, из которых наибольшее распространение в мире получи ли LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design Руководство в энергетическом и экологическом проектировании, США) и BREEAM (BRE Environmental Assessment Method Метод оценки экологической эффективности зданий, Великобритания).

Экологическая сертификация построек полностью добровольна. Но она не только престижна, но и полезна для владельцев зданий: с одной стороны, помогает создавать дома со сниженным уровнем потребления материальных ресурсов, а с другой, повышает долговечность зданий и комфорт внутренней среды. Важно также, что зеленое строительство инструмент разумной экономии: сохраняет средства не только при эксплуатации, но и при возведении строений.

Принципы строительство экологических домов включают в себя: в эффективное использование энергии, воды и других ресурсов; сокращение количества отходов и уменьшение других воздействий на среду; в использование по возможности местных натуральных материалов. Для экономии ресурсов рекомендуется повышать энергоэффективность здания, нагревать воду с помощью солнечных коллекторов, использовать энергию ветра, минимизировать энергопотребление и собирать дождевую воду для бытовых нужд. Также рекомендуется применять сертифицированные строительные материалы с низким экологическим воздействием на протяжении всего жизненного цикла здания (включая его утилизацию), использовать материалы повторно.

Обозначены и требования к внутренней среде экодома: в достаточное количество дневного света; « комфортный температурный режим; е высокое качество внутреннего воздуха, обеспеченное естественной вентиляцией; в отсутствие шума; в обеспечение хорошего вида из окна для отдыха глаз. Требования к экологичному дому согласуются с санитарно-гигиеническими нормами (системой СанПиН санитарных правил и нормативов). На них можно ориентироваться при строительстве экологичного дома, соблюдая при этом правила охраны природы (которые тоже прописаны в законодательстве) и учитывая по возможности более высокие экологические стандарты и широту подхода к вопросам экологии, принятые в развитых странах.

Экологическая безопасность материалов, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений

Экологическая безопасность зданий, сооружений и обслуживающих их систем климатизации в последнее время вызывает широкий интерес у специалистов. В настоящее время эта тема приобрела особую актуальность в силу объективной необходимости и реакции общественности на рост числа примеров изменения климата и окружающей среды в результате деятельности человека.

Необходимость проектировать здания, сооружения и обслуживающие системы климатизации с учетом их экологичности возникла именно как следствие такого положения, и Киотский протокол, подписанный всеми крупными промышленными государствами (за исключением США), явился определяющим фактором в практическом применении данной концепции.

Характеристики экологической безопасности

Применительно к области строительства зданий и сооружений, оборудованных системами климатизации, экологически безопасной считается такая взаимосвязь здания и инженерных систем, которая на протяжении всего срока службы обеспечивает эффективную эксплуатацию объекта при соблюдении следующих условий:

- минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в частности, веществ, способствующих созданию парникового эффекта, глобальному потеплению, выпадению кислотных дождей;

- минимальные объемы потребляемой энергии из невозобновляемых источников, сокращение энергопотребления и энергосбережение;

- минимальные объемы твердых и жидких отходов, в том числе от ликвидации самого здания (сооружения) и утилизации частей инженерного оборудования по истечении срока службы и выработке ресурса;

- минимальное влияние на экосистемы окружающей среды по месту нахождения объекта;

- наилучшее качество микроклимата в помещениях здания, санитарно-эпидемиологическая безопасность помещений, оптимальный тепловлажностный режим, высокое качество воздуха, качественные акустика, освещение.

Контрольные вопросы:

Какие требования к экологической безопасности предъявляются городской квартире?

Какие существуют нормы по уровню шума и вибрации в городских условиях?

Как влияет шум и вибрации на здоровье городского человека?

Какие экологические требования к организации строительства в городе существуют?

В чем проявляется экологическая безопасность материалов, используемых в строительстве жилых домов и нежилых помещений?

Лекция 8. Механизм образования кислотных дождей

План:

1. Понятие о кислотных дождях

2. Влияние кислотных дождей на окружающую среду

3. Механизм образования кислотных дождей

1. Понятие о кислотных дождях

При конденсации водяного пара в атмосфере образуется дождевая вода, изначально она имеет нейтральную реакцию (рН=7,0). Но в воздухе всегда имеется углекислый газ, и дождевая вода, растворяя его, несколько подкисляется за счет образовавшейся угольной кислоты (рН =5,6–5,7), то есть природная дождевая вода имеет слабокислую реакцию.

2. Влияние кислотных дождей на окружающую среду

«Кислотные дожди» имеют рН от 3,0 до 5,0, и пресные водоемы становятся не способны нейтрализовать избыток кислоты, попавшей с дождем. Попадая в пресноводные экосистемы (озера, реки, пруды), кислые осадки повышают кислотность и жесткость воды. При рН ниже 6,0 обычно сильно подавляется деятельность ферментов, гормонов и других биологически активных веществ, от которых зависит рост и развитие гидробионтов. Особенно чувствительны к кислой среде половые клетки и молодь. Нарушается воспроизводство популяций, что ведет к их вымиранию. Гибнут рыбы, лягушки, пиявки, губки. Таким образом, в результате выпадения кислотных осадков происходит закисление и деградация пресноводных экосистем.

В результате выпадения «кислотных осадков» происходит подкисление почвы. «Кислотные осадки» особенно опасны в районах с кислыми почвами и низкой буферностью природных вод. В Евразии и Америке это обширные территории севернее 55◦с.ш. Подкисление почвы считают одной из основных причин усыхания лесов умеренной зоны северного полушария.

В угрожающих масштабах деградация лесов проявилась в начале 70-х годов. Больше всего пострадали елово-пихтовые и дубовые леса. В европейских странах дефолиация порядка 25% отмечена у 15% деревьев старше 60 лет. Старые леса терпят больший ущерб, чем молодые. Ущерб от кислотных дождей для европейских лесов оценивается в 118 млн м3 древесины в год (из них около 35 млн м3 на европейской территории России).

Химические эффекты подкисления почвы заключаются главным образом в изменении катионного обмена растения, в результате которого деревья страдают от недостатка магния (особенно на бедных магнием почвах) и избытка алюминия, который является главной причиной пожелтения хвои. Биологические эффекты многообразны и проявляются в ослаблении растений, снижении их устойчивости к вредителям и климатическим воздействиям, подавлении развития микоризы и роста корней и др.

«Кислотные осадки», выпадающие в зонах земледелия, наносят ущерб сельскохозяйственным культурам: повреждают покровные ткани растений, замедляют их рост и развитие, снижают сопротивляемость к болезням и вредителям, снижают их урожайность. По данным американских исследователей под влиянием «кислотных дождей» в период опыления у кукурузы в початках формируется меньше зерен. Наиболее восприимчивыми к негативному воздействию «кислотных дождей» являются озимая пшеница, кукуруза, люцерна, клевер, томаты, соя, фасоль, баклажаны, подсолнечник, хлопчатник и другие культуры. Кроме прямого негативного воздействия «кислотные осадки» нарушают процессы минерального питания растений, способствуя вымыванию биогенных элементов из почвы.

Одним из ощутимых последствий «кислотных осадков» является разрушение произведений искусства, памятников архитектуры. Известняк и мрамор являются основными материалами, из которых сооружали в древности здания, делали скульптуры для оформления фасадов и др. Прочный, твердый мрамор (смесь окислов кальция) при взаимодействии с раствором серной кислоты превращается в гипс. Взаимодействие кислоты и известняка приводит к быстрому его разрушению, выветриванию и эрозии. Памятники и здания Греции, Рима, Англии, Франции, Индии и других стран, простоявшие сотни и даже тысячи лет, сейчас растворяются и рассыпаются.

3. Механизм образования кислотных дождей

Антропогенным источником самых распространенных загрязнителей атмосферы – диоксидов серы и азота, является сжигание любого серосодержащего ископаемого топлива (уголь, нефть, сланцы и др.) и переработка сульфидных руд (никелевых, железных, медных и др.) в промышленности. При окислении серы, содержащейся в топливе или в составе сульфидных руд, образуется диоксид серы:

S + О2 = SО2;

Cu2S + О2= 2 Cu + SО2.

В связи с увеличением мощности высокотемпературных процессов, переводом многих ТЭС на газ и расширением парка автомобилей растут выбросы окислов азота, образующихся при окислении атмосферного азота:

N2 + O2 = 2NO;

2NO + O2 = 2NO2.

Сернистый газ не относится к обязательным компонентам атмосферы, по массе и распространенности негативных эффектов он является атмосферным загрязнителям номер один. В индустриальную эпоху сернистый газ техногенного происхождения в громадных количествах образуется при сжигании серосодержащего топлива, переработке серосодержащих руд и присутствует в приземном слое воздуха промышленных центров и городов. Сернистый газ естественного происхождения периодически попадает в атмосферу при извержении вулканов. Соединяясь с водяными парами, сернистый газ превращает атмосферные осадки в «кислотные дожди». В промышленных районах рН дождевой воды составляет 3,0–5,0, отмечены случаи выпадения осадков с рН 2,2–2,3.

Суть проблемы кислотных осадков состоит в том, что в атмосфере образуются растворы серной и азотной кислот при соединении с атмосферной влагой попадающих в воздух диоксидов серы и азота. Затем эти кислоты выпадают на поверхность Земли в виде «кислых дождей», «кислых туманов», «кислого снега», а также «кислых сухих осадков». «Кислотные осадки» оказывают негативное воздействие на водные и наземные экосистемы. Из-за «кислотных дождей» исчезает в озерах рыба, засыхают и гибнут леса (особенно страдают хвойные деревья), снижается продуктивность почв, падает урожайность и т.д.

Таким образом, суть проблемы «кислотных осадков» состоит в образовании в атмосфере и выпадении на поверхность земли вместе с дождем, туманом, снегом или пылью серной и азотной кислот.

Контрольные вопросы:

Что называют кислотными дождями?

Какое влияние оказывают кислотные дожди на водные системы?

Какое влияние оказывают кислотные дожди на почву и сельхозугодья?

Какое влияние оказывают кислотные дожди на объекты искусства?

Как образуются кислотные дожди?

Лекция №9 Причины возникновения экологических проблем в городе

План:

Экологические проблемы больших городов

Последствия экологических проблем городов

Экологические проблемы крупных городов и изменения экосистем

Изменения климата

Влияние на водные ресурсы

Проблемы с почвой

1. Экологические проблемы больших городов

Основные причины возникновения экологических проблем в городе проявляются в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, когда возникает конфликт между краткосрочным экономическим планом и защитой окружающей среды. Города по всему миру разрастаются, что усугубляет социальные и экологические проблемы. От жителей, органов самоуправления и правительства, международного сообщества требуется принять соответствующие меры, чтобы жизнь горожан стала комфортнее и безопаснее.

Городские экологические проблемы – это в основном неадекватное водоснабжение, сточные воды, твердые отходы, энергия, потеря зеленых и природных территорий, разрастание городов, загрязнение почвы, воздуха, дорожное движение, шум и т.д.

Загрязнение городской среды и ее компонентов является совокупным результатом чрезмерной нагрузки на окружающую среду и способности к самоочистке. Экологические проблемы в городских районах растут, особенно в городах развивающихся стран. Наибольшую озабоченность вызывают качество воздуха, шум и большое скопление людей.

В то же время в городах экономически развитых стран уменьшаются экологические проблемы, связанные с промышленным производством, жильем и базовой инфраструктурой. Однако усиливаются проблемы потребления (увеличение количества отходов) и увеличивающегося транспорта.

Города потребляют все больше природных ресурсов, увеличиваются отходы и выбросы. Все это оказывает влияние на региональную и планетарную среду. Отходы, загрязнение воздуха и воды являются основными экологическими проблемами в большинстве городов.

Шум также является особой формой загрязнения, от которой страдает городское население. Урбанизация оказывает многочисленные воздействия на водные ресурсы. Повышение концентрации людей в одном месте может изменить гидрологию, качество воды и доступность водных сред обитания. При этом нужно различать:

Ухудшение качества грунтовых и речных вод в городах – в основном связано с водопотреблением населения и промышленности.

Загрязнение водных ресурсов – вызывается промышленной деятельностью, удалением отходов. Поэтому в городах преобладает загрязнение воды городскими и промышленными сточными водами.

Город отличается большими затратами энергии, воды, продуктов питания и разнообразного сырья. В результате образуется большое количество товаров, а также отходов, что означает огромную потерю природных ресурсов в виде сырья и энергии.

2. Последствия экологических проблем городов

Недостаточно знать проблемы урбанизации, необходимо понимать их последствия и степень социальной готовности к их решению. Последствия и эффекты роста в городах как за рубежом, так и в России, зависят от многих других факторов и действуют во всех сегментах человеческой деятельности и окружающей среды. Их можно разделить на несколько групп:

Экологические проблемы городов России, связанные с производством и потреблением:

увеличение потребления энергии, что приводит к сокращению невозобновляемых ресурсов;

проблемы инфраструктуры, не связанные с распространением урбанизации;

высокий расход питьевой воды, что влияет на понижение уровня грунтовых вод;

чрезмерное использование пространства;

Проблемы загрязнения от основных производителей и проблемы с выбросами из-за диспергированных агентов:

загрязнение воды, воздуха, почвы промышленностью и сельским хозяйством;

проблемы свалки отходов, особенно радиоактивных;

проблема концентрации населения (загрязнение воздуха, грунтовые воды);

плотная сеть дорог и увеличение трафика (загрязнение воздуха, шум);

Социальные и экологические проблемы и последствия урбанизации (различия между группами населения, стрессовые нагрузки, несчастные случаи, болезни, преступность);

Экономическая составляющая последствий урбанизации (аварии, стоимость строительства инфраструктуры, повреждение дорожной сети в результате взаимодействия большого количества факторов, которые сами по себе не окажут негативного воздействия на окружающую среду).

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха города являются процессы, связанные со сжиганием ископаемого топлива (производство и потребление энергии для отопления зданий, производственная деятельность, транспорт).

3. Экологические проблемы крупных городов и изменения экосистем

На городские экосистемы воздействуют очень высокое потребление энергии и большое количество твердых отходов, которые накапливаются в определенных местах. Таким образом, они представляют собой фактор деградации ландшафта и отрицательно влияют на качество водных ресурсов и городского воздуха.

В большинстве городов человек преобразовал природу:

растительность заменили бетоном, асфальтом и другими поверхностями;

преобразовали или похоронили русла рек;

создали городской климат;

построили огромные искусственные сети передачи энергии, воды и различных ресурсов.

Растущие города меняют гидрологические взаимоотношения и тем самым влияют на размер и частоту наводнений. Знание городской гидрологии и геоморфологии является не только ключом к хорошему городскому планированию, но и должно быть доступно каждому жителю.

4. Изменения климата

Города практически не влияют на глобальный баланс излучения. Но внутри крупных населенных пунктов создается особый климат. За счет поглощения и последующего повторного излучения тепла от застроенных территорий, выбросов искусственного тепла в результате сгорания топлива, достигается эффект городского теплового острова.

В городах ночью теплее, чем в окружающей сельской местности, даже днем, особенно в высоких широтах. В Токио генерируемое людьми тепло повышает температуру городской поверхности примерно на 1,5°C летом и на 2,5°C зимой. А в результате городского землепользования температура повышается примерно на 1°C в обе половины года.

5. Влияние на водные ресурсы

Даже гидрологический цикл находится под сильным влиянием человека, который использует воду для различных целей и возвращает ее загрязненной в круговорот воды. Эти изменения в городских районах настолько глубоки, что можно говорить о городской гидрологии: