Занятие по рабочей программе №18

Дисциплина: «Электротехника и электроника»

Раздел 2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

Тема 2.3. Электрические машины.

Лабораторная работа №8. Изучение работы генератора постоянного тока.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Ознакомление с темой, целью и планом занятия.

Тема: Электрические машины.

Изучение работы генератора постоянного тока.

Цель работы:

Изучить устройство генератора постоянного тока параллельного возбуждения и приобрести практические навыки в сборке схемы и опытном исследовании генератора по определению его основных характеристик, получить экспериментальное подтверждение теоретическим сведениям о свойствах генераторов постоянного тока параллельного возбуждения.

ПЛАН

1. Инструктаж по технике безопасности

2. Теоретические сведения и методические указания

3. Рабочее задание

4. Составление отчёта

5. Защита лабораторной работы

2. Выполнение практического задания

1. Инструктаж по технике безопасности

При выполнении лабораторной работы запрещается:

1. Производить включение электроприборов без разрешения преподавателя

2. Производить переключения в схеме и ее разборку при включенном электроприборе.

3. Оставлять включенный электроприбор без надзора.

4. Использовать при сборке и разборке электроприборов нестандартный и неисправный инструмент (см. Приложение занятие 4).

2. Теоретические сведения и методические указания

Изучение работы генератора постоянного тока.

Генератор предназначен для преобразования механической энергии, поступающей от первичного двигателя, в электрическую энергию постоянного тока.

Основными частями генератора постоянного тока являются неподвижный индуктор (статор) и вращающийся якорь (ротор).

Индуктор состоит из станины (ярма), представляющий полый цилиндр, к внутренней поверхности которого крепятся главные полюса для возбуждения главного магнитного поля и дополнительные полюса для уменьшения искрения между коллектором и щетками из-за причин электромагнитного характера.

Главные полюса состоят из ферримагнитных сердечников с расположенными на них обмотками, которые называются обмотками возбуждения главного магнитного поля генератора.

Якорем называется часть машины, в обмотке которой наводится ЭДС. Якорь состоит из вала с насаженным на него сердечником и коллектором. Сердечник якоря выполняется из листовой электротехнической стали, в пазы которого укладываются секции обмотки. Концы каждой секции присоединяются к отдельным пластинам коллектора. Коллектор и прижатые к его поверхности щетки служат в генераторе постоянного тока для преобразования переменной ЭДС якоря в постоянное напряжение на щетках, к которым подключается внешняя цепь.

Принцип действия генератора постоянного тока основан на явлении электромагнитной индукции. При вращении якоря первичным двигателем в магнитном поле полюсов в обмотке якоря индуктируется ЭДС. Явление возникновения индуктированной ЭДС в проводнике называется электромагнитной индукцией. Под действием переменной ЭДС в замкнутой цепи якоря возникает переменный ток, который совпадает по направлению с ЭДС.

ЭДС якоря определяется по формуле: e = B⋅ l ⋅ V.

Величины l и V неизменны в данных условиях, следовательно ЭДС пропорциональна индукции e ≅ B .

Таким образом, в рассматриваемых условиях характер изменения ЭДС в проводнике в зависимости от времени целиком определяется характером распределения магнитной индукции под полюсом.

Напряжение генератора выражается формулой Е = BLV.

Все генераторы постоянного тока делятся на две основные группы, а именно: на генераторы независимого возбуждения и самовозбуждающиеся.

В генераторах независимого возбуждения обмотка возбуждения получает питание от постороннего источника питания.

Генераторы параллельного возбуждения являются генераторами с самовозбуждением. Параллельная обмотка возбуждения генератора получает питание от собственного якоря. Начальной причиной самовозбуждения является ЭДС Eяост от остаточного магнитного потока, который почти всегда существует в магнитной цепи машины.

Процесс самовозбуждения при ном n = n = const возможен, если соблюдаются следующие условия:

1. Наличие в магнитной цепи машины остаточного магнитного потока.

2. Поток, создаваемый обмоткой возбуждения, направлен согласно с остаточным магнитным потоком.

3. Сопротивление цепи возбуждения должно быть меньше критического.

Если не выполняется условие 1, то необходимо намагничивать машину при питании обмотки возбуждения от постороннего источника постоянного тока.

Если не выполняется условие 2, то нужно изменить направление тока в обмотке возбуждения.

Если не выполняется условие 3, то характеристика холостого хода и вольтамперная характеристика цепи возбуждения пересекаются при очень малых значениях тока возбуждения и самовозбуждение заканчивается в точке пересечения этих характеристик.

Свойства генератора постоянного тока с независимым и параллельным возбуждением определяются его характеристиками, основными из которых являются характеристика холостого хода, внешняя и регулировочная характеристики. Описание лабораторной установки

3. Рабочее задание

1) Ознакомиться с конструкцией генератора и приводного двигателя; записать их паспортные данные и данные измерительных приборов.

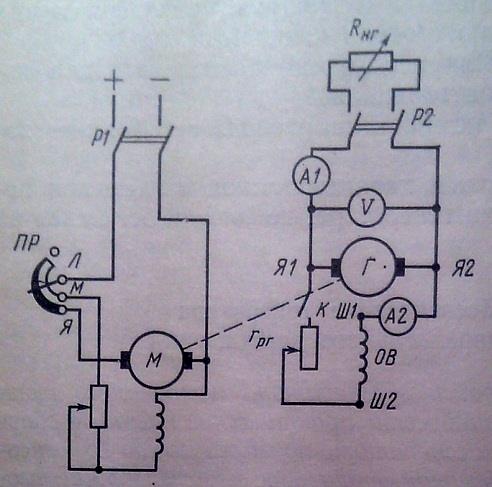

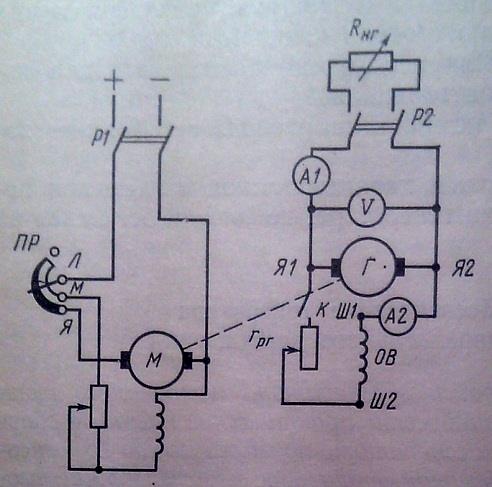

2) Собрать схему по рис.1 и после проверки ее преподавателем выполнить пробный пуск генератора; проверить соблюдение условий самовозбуждения, возможность регулировки и нагрузки генератора.

3) Снять данные и построить характеристику самовозбуждения генератора.

4) Снять данные и построить внешнюю характеристику генератора и определить номинальное изменение напряжения при сбросе нагрузки.

5) Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе.

Подготовка к работе.

1. Повторить теоретический материал:

условия самовозбуждения генераторов постоянного тока; генератор параллельного возбуждения — схема соединений, основные характеристики (самовозбуждения, внешняя, регулировочная).

2. Подготовить на листе формате А4 таблицы для занесения результатов опытов и координатные сетки для построения графиков.

Порядок выполнения работы. Схема соединений и. условия самовозбуждения. Представленная на рис.1 Схема соединений предусматривает применение двигателя постоянного параллельного возбуждения в качестве приводного двигателя. Порядок операций при пуске и регулировке частоты вращения двигателя внимательно продумать.

Обмотка возбуждения исследуемого генератора включена параллельно обмотке якоря, а для регулировки тока возбуждения в цепи месте я регулировочный реостат rр.г. Работа генератора основана на принципе самовозбуждения.

После сборки схемы и проверки ее преподавателем включают приводной двигатель (замыкают Р1) и устанавливают номинальную частоту вращения. Затем приступают к проверке условий самовозбуждения. При разомкнутых рубильнике Р2 и ключе I вольтметром V измеряют напряжение на выходе генератора. Если вольтметр V показывает небольшое напряжение (ЭДС остаточного магнетизма), то это свидетельствует о соблюдении первого условия самовозбуждения — магнитная система генератора обладает остаточным магнетизмом. Если же магнитная система размагнитилась, то ее можно намагнитить, под некоторое время к источнику постоянного тока.

Затем устанавливают на реостате rp г наибольшее сопротивление, замыкают ключ К и, постепенно уменьшая сопротивление rp г, наблюдают за показаниями вольтметра V. При этом возможны три случая:

а) напряжение генератора остается неизменным, что свидетельствует об обрыве в цепи возбуждения (найти место обрыва и устранить его);

б) напряжение генератора уменьшается, что указывает на неправильное подключение обмотки возбуждения к цепи обмотки якоря, при котором МДС обмотки возбуждения действует встречно магнитному потоку остаточного магнетизма и размагничивает машину; устранить этот дефект можно, изменив направление тока в обмотке возбуждения (поменять местами провода, подключенные к зажимам обмотки Ш1 и Ш2);

в) напряжение генератора увеличивается — начинается процесс самовозбуждения.

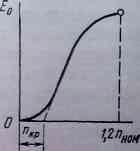

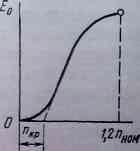

Характеристика самовозбуждения. Характеристика самовозбуждения представляет собой зависимость напряжения на зажимах генератора в режиме х.х. Uo= E0 от частоты вращения n при неизменном сопротивления цепи возбуждения (rрг =const). Установив номинальное напряжение генератора при отключенном рубильнике ценном рубильнике Р2 и номинальной частоте вращения, повышают частоту вращения до п — 1,2 nном. Затем постепенно уменьшают частоту вращения и снимают пять показаний вольтметра V и тахометра (либо другого измерителя частоты вращения). По этим показаниям строят характеристику самовозбуждения (рис. 2).

Рис.1 - Схема включения генератора постоянного тока параллельного возбуждения

Для уменьшения частоты вращения до весьма малых значений необходимо на время этого опыта подключить приводной двигатель к источнику постоянного тока с регулируемым напряжением. На некотором участке характеристики самовозбуждения, соответствующем небольшой частоте вращения, показания вольтметра V не зависят от частоты вращения. Соответствующая этому явлению частота вращения называется критической пкр. Самовозбуждение генератора возможно лишь при частоте вращения, превышающей критическую. Величина пКР зависит от сопротивления цепи возбуждения: с увеличением сопротивления rрк величина пкр возрастает. В этом можно убедиться при выполнении опыта.

Внешняя характеристика. Эта характеристика представляет собой зависимость напряжения на выходе генератора U от тока нагрузки I при неизменных частоте вращения n = nном и сопротивлении цепи возбуждения rРг = const.

Включив приводной двигатель, подключают нагрузку (замыкают Р2) и замыкают цепь возбуждения (включают К). Регулируя сопротивление Rнг и сопротивление регулировочного реостата rрк, устанавливают номинальный режим работы генератора (частота вращения при этом должна быть номинальной и оставаться такой в течение всего опыта). Сняв показания вольтметра V и амперметра А1, уменьшают нагрузку (увеличивают сопротивление Rнг), сопротивление rрк должно оставаться при этом неизменным. Разгружая генератор вплоть до режима х.х., снимают не менее пяти показаний приборов и заносят их в таблицу 1., а затем строят внешнюю характеристику генератора.

Таблица 1

Параметры регулировочной характеристики генератора, построить график U0=f(n)

| U0, B | 12 | 52 | 80 | 108 | 115 |

| n, об/мин | 110 | 400 | 650 | 1400 | 1500 |

Таблица 2

Параметры внешней характеристики генератора, построить график U0=f(I)

| U0, B | 120 | 118 | 115 | 112 | 90 | 78 |

| I, A | 0,5 | 1 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |

Анализ результатов лабораторной работы. При анализе характеристики самовозбуждения необходимо указать полученное значение критической частоты вращения. Для внешней характеристики генератора нужно перечислить причины, вызывающие уменьшение напряжения на выходе генератора при росте его нагрузки.

Рис.2 - Характеристики самовозбуждения генератора постоянного тока

Примечание. Вывод – сделать самостоятельно.

4. Составление отчёта

Отчёт должен содержать:

1. Тему и цель лабораторной работы.

2. Приборы и оборудование

3. Порядок выполнения работы

4. Схему эксперимента

5. Расчётные формулы и обработку данных.

6. Ответы на контрольные вопросы

7. Выводы о проведённом эксперименте и о достижении цели лабораторной работы

5. Защита лабораторной работы

1. Дать пояснения к схеме проведения эксперимента

2. Дать анализ полученным результатам

3. Ответить на контрольные вопросы

Контрольные вопросы

Каковы условия, необходимые для процесса самовозбуждения генератора постоянного тока?

Какое условие самовозбуждения нарушено, если при замыкании Цепи возбуждения ЭДС генератора уменьшается до нуля?

Что представляет собой характеристика самовозбуждения? что такое критическая частота вращения?

Почему внешняя характеристики генератора параллельного возбуждения имеет более падающий вид, чем внешняя характеристика генератора независимого возбуждения?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Составить отчёт

2. Ответить письменно на контрольные вопросы.

3. Конспектировать: Асинхронные машины: назначение, принцип действия, устройство, рабочие характеристики, энергетические соотношения, коэффициент полезного действия.

4. Конспектировать: Понятие про скольжение и частоту вращения. Крутящий момент асинхронного электродвигателя.

Основные источники:

Данилов, И.А., Иванов, П.М. Общая электротехника с основами электроники. – М. : Высшая школа, 2010. - 752с.

Ермуратский, П.В., Лычкина, Г.П., Минкин, Ю.Б. Электротехника и электроника. — М.: ДМК Пресс, 2011. — 416 с.

Электротехника и электроника / Под ред. Б.И. Петленко. – М. : Издательский центр «Академия», 2008.- 320 с.

Иванов, И. И., Соловьев, Г. И., Фролов, В. Я. Электротехника и основы электроники. — СПб. : Издательство «Лань», 2012. — 736 с.

Дополнительные источники:

Долгов, А.Н. Сборник задач по физике с решением и ответами. Электричество и оптика. – 186с.

Зайцев, А.П. Общая электротехника и электроника. – Томск : Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2002. – 178с.

Козлова, И. С. Электротехника. Конспект лекций. - ЭКСМО, 2008. - 160 с.

Мартынова, И.О. Электротехника: учебник / И.О. Мартынова. — М .: КНОРУС, 2015. — 304 с.

Петленко, Б.И. Электротехника и электроника. Москва, 2003. – 230 с.

Прошин, В.М. Электротехника для неэлектрических профессий. М. : – Академия, 2014. - 456с.

Прошин, В.М. Электротехника. М. : - Академия, 2013. – 288с.

Преподаватель: Владимир Александрович Волков