ФГБОУ ВО ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова

Кафедра Ботаники и физиологии растений

ТЕМА 1

Учение о Клетке.

Вид занятия: лекция (90 минут).

Цель занятия – расширить представление учащихся о современной биологии в её научных и прикладных аспектах. Изучить типы и строение клеток.

План занятия:

1. Приветствие и контроль посещаемости

2. Ознакомление с теоретической частью.

Введение

Признаки живых организмов.

Клеточная теория

Строение и функции клетки (эукариот)

Прокариоты

Вирусы

3. Постановка задач на следующее занятие и задание на дом.

Ход занятия

Если человечество хочет сохранить свою цивилизацию, оно более чем когда-либо нуждается в достаточно полных знаниях об окружающей среде, поскольку основные законы природы действуют по-прежнему.

Ю.Одум

ВВЕДЕНИЕ

О бщая биология изучает основные закономерности жизненных явлений, протекающих на различных уровнях организации живого.

бщая биология изучает основные закономерности жизненных явлений, протекающих на различных уровнях организации живого.

Сам термин биология означает жизнь – греч. Bios-жизнь, logos-наука. Термин впервые предложен в 1802 году французским естествоиспытателем и эволюционистом Жаном Батистом Ламарком.

Биология оказывает существенное влияние на развитие практической медицины, сельского и других отраслей народного хозяйства, для которых она является теоретической базой.

Достижения биологии привели к концу 20 века к возникновению новых направлений науки. Так, установление молекулярной природы гена послужили основой для генной инженерии – комплекса методов, с помощью которых возможно конструирование про- и эукариотических клеток с новой генетической программой. На этой основе налажено промышленное производство антибиотиков, гормонов (инсулина), витаминов, ферментов и других биологически активных препаратов.

Применяя методы биологического моделирования (на животных), врачи познаю сущность болезненных процессов, выявляют принципиальные возможности восстановления клеток и тканей, находят способы профилактики и лечения болезней человека. На лабораторных животных моделируются болезни сердца, печени, поджелудочной железы, многие наследственные заболевания (например, гемофилия у собак), изучаются закономерности злокачественного роста, разрабатываются методы преодоления тканевой несовместимости при пересадке тканей и органов, новые оперативные подходы.

Изучение взаимоотношений между организмами и окружающей их средой позволяет повышать продуктивность агроценозов, что имеет важное значение для успешного развития земледелия, разумного использования возобновляемых природных ресурсов и охраны окружающей среды.

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ.

Живому миру характерно необычайное разнообразие. Уже обнаружено и описано примерно 500 тысяч видов растений и более 1 миллиона видов животных, более 3 тысяч видов бактерий и сине-зеленых водорослей, сотни тысяч грибов. Число ещё не описанных видов оценивается, по меньшей мере, в 1 – 2 миллиона.

Каждый организм представляет собой совокупность упорядоченно взаимодействующих структур, образующих единое целое, т.е. является системой.

Живые организмы обладают рядом признаков, которые отличают их от неживой природы.

Основными свойствами живых организмов являются:

Самообновление

Самовоспроизведение

Саморегуляция

Самообновление – свойство живого организма, обеспечивающее восстановление повреждённых или изношенных структур

Самовоспроизведение – способность живого организма, его органа, ткани, клетки или клеточного органоида или включения к образованию себе подобного.

Саморегуляция, свойство биологических систем автоматически устанавливать и поддерживать на определённом, относительно постоянном уровне те или иные физиологические или другие биологические показатели.

Свойства живого обуславливают его основные признаки:

Обмен веществ и энергии

Раздражимость

Репродукция

Наследственность

Изменчивость

Индивидуальное и историческое развитие

Дискретность и целостность

Гомеостаз.

Обмен веществ и энергии. Живые организмы обладают способностью извлекать, преобразовывать и использовать энергию окружающей среды – либо в форме органических питательных веществ, либо в виде энергии солнечного излучения.

Раздражимость – способность живого организма реагировать на внешнее воздействие окружающей среды путем изменения своих физико-химических и физиологических свойств.

Репродукция – это в биологии признак, который присущ всем живым организмам. Размножение обеспечивает непрерывность и преемственность всего жизненного цикла.

Наследственность – способность организмов передавать свои признаки и особенности развития потомству. Благодаря этой способности все живые существа сохраняют в своих потомках характерные черты вида.

Изменчивость – разнообразие признаков среди представителей данного вида, а также свойство потомков приобретать отличия от родительских форм.

На протяжении индивидуального развития постепенно и последовательно проявляются все свойства организмов. Историческое развитие сопровождается образованием новых видов и прогрессивным усложнением жизни (эволюция)

Дискретность и целостность. Любая биологическая система состоит из отдельных, но, тем не менее, взаимодействующих частей, образующих структурно-функциональное единство.

Гомеостаз в биологическом значении – это поддержание постоянства внутренней среды организма.

Выделяют следующие уровни организации биологических систем:

Молекулярно-генетический

Субклеточный

Клеточный

Тканевой

Организменный

Популяционно-видовой

Биогеоценотичекий

Биосферный.

На Молекулярно-генетическом уровне изучают биохимические и генетические процессы, протекающие в живых системах, в том числе хранение, изменение и реализацию генетической информации

Н а Субклеточном уровне – строение и функции компонентов клетки: ядра, мембран, органоидов и включений

а Субклеточном уровне – строение и функции компонентов клетки: ядра, мембран, органоидов и включений

На Клеточном уровне – строение и жизнедеятельность клеток, их специализацию в ходе развития, механизмы деления клеток

На Тканевом уровне – строение и функции тканей и образованных ими органов

На Организменном уровне – особенности строения и функции отдельных особей

На Популяционно-видовом уровне – взаимоотношения межу популяциями, входящими в состав биогеоценозов, и окружающей их средой

На Биогеоценотичеком уровне – действуют законы межвидовых отношений. Объединяет сообщества всех видов, населяющих ту или иную территорию или акваторию (экосистему).

На Биосферном уровене – совокупность всего живого, населяющего Землю. Законы круговорота веществ и энергии, обусловленный жизнедеятельностью организмов. Жизнь существует в виде открытых систем, которые непрерывно обмениваются с окружающей средой веществом, энергией и информацией.

Хотя уровни организации живого и выделяются, но они тесно связаны между собой и вытекают один из другого, что говорит о целостности живой природы. Поэтому только при комплексном изучении явлений жизни на всех уровнях можно получить целостное представление об особенностях биологической формы материи.

Наименьшей элементарной живой биологической системой является клетка.

КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ

Цитология1– наука, изучающая строение, химический состав и функции клеток, их размножение, развитие и взаимодействие в многоклеточном организме.

История развития цитологии тесно связана с развитием микроскопической техники, так как большинство клеток имеет размеры не доступные невооружённому глазу.

В 1665 году английский изобретатель Антони Ван Левенгук (1632–1723 гг.) создал собственный микроскоп, испытал его в деле и первым открыл органическую клетку.

В 1839 году, используя накопившиеся к этому времени данные, немецкий ботаник Маттиас Шлейден (1804 – 1881гг.) и немецкий зоолог Теодор Шванн (1810 – 1882гг.) сформулировали клеточную теорию.

Антони Ван ЛевенГук Маттиас Шлейден Теодор Шванн

Современная клеточная теория включает следующие положения:

Клетка – основная структурно-функциональная и генетическая единица живых организмов, наименьшая единица живого

Клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов сходны по строению, химическому составу и важнейшим проявлениям процессов жизнедеятельности

Каждая новая клетка образуется в результате деления исходной (материнской) клетки

Клетки многоклеточных организмов специализированы: они выполняют разные функции и образуют ткани.

Клеточная теория, являясь важнейшим достижением естествознания, доказала единство строения и общность происхождения растений и животных и сыграла огромную роль в развитии всех разделов биологии.

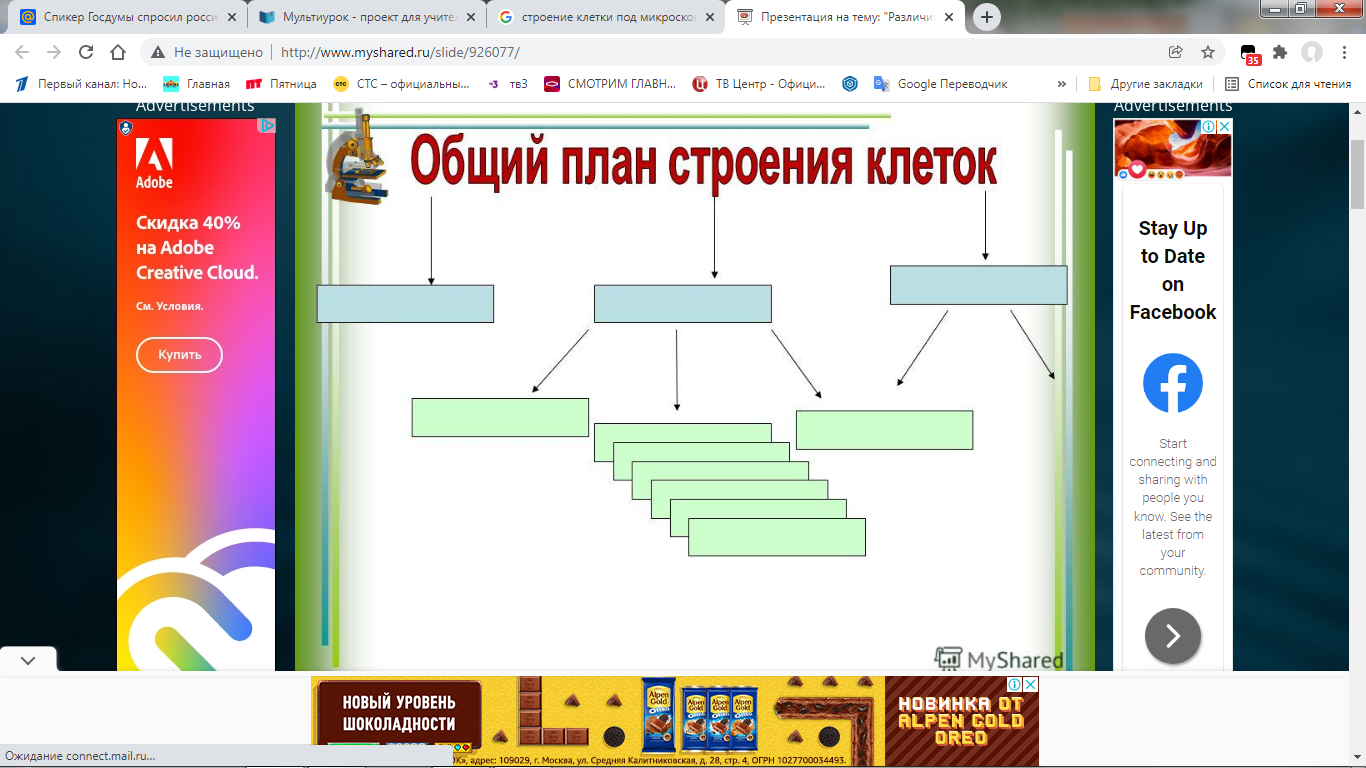

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТКИ

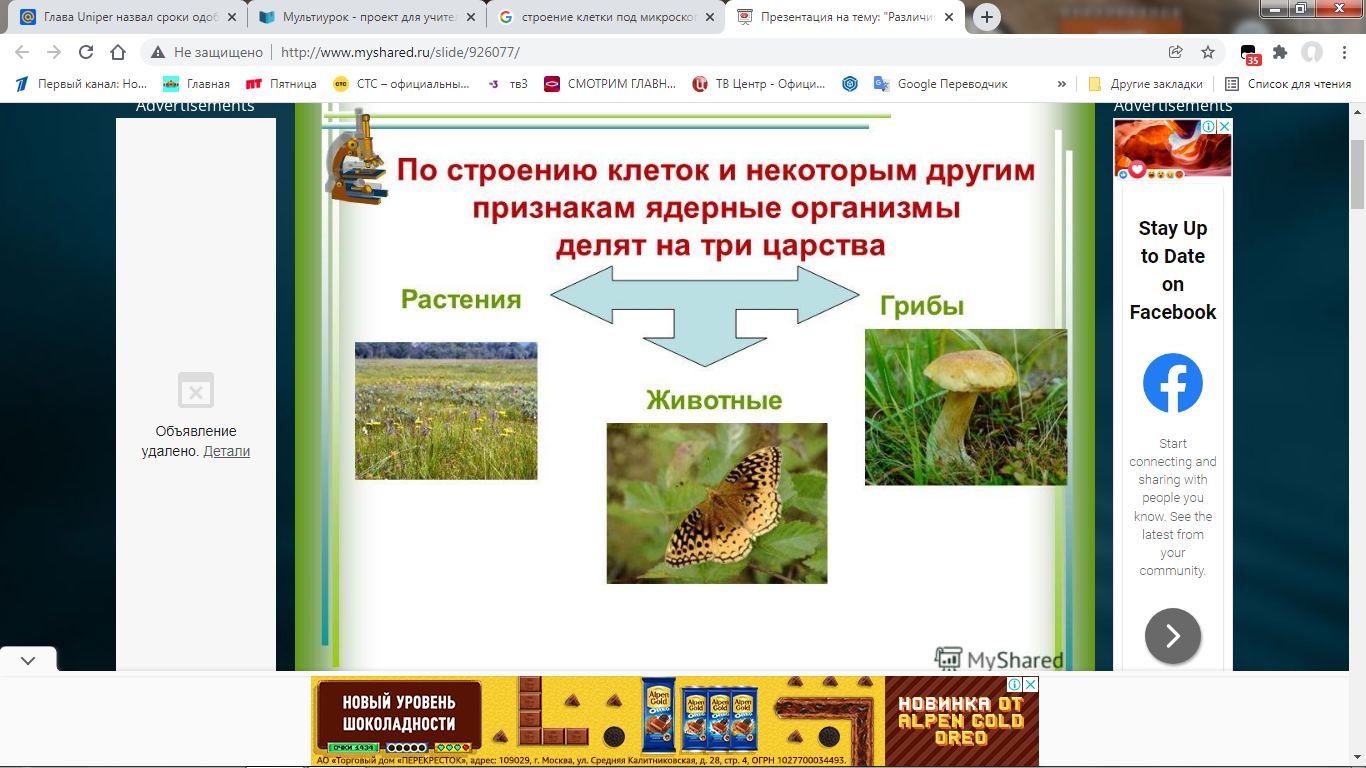

Изучение клеток разнообразных одноклеточных и многоклеточных организмов с помощью светооптического и электронного микроскопов показало, что по своему строению все организмы можно разделить на две группы.

Одну группу составляют бактерии и сине-зеленые водоросли. Эти организмы имеют наиболее простое строение клеток. Их называют доядерными (прокариотами2), так как у них нет оформленного ядра и нет многих структур, которые называют органоидами.

Другую группу составляют все остальные организмы: от одноклеточных водорослей и простейших до высших цветковых растений, млекопитающих, в том числе и человека. Они имеют сложно устроенные клетки, которые называют ядерными (эукариотами). Эти клетки имеют четко оформленное ядро и органоиды, выполняющие специфические функции.

Прокариоты относятся к отдельному царству живой природы.

Ещё одно царство образует особая форма жизни (неклеточная) – это вирусы, изучением которых занимается наука вирусология.

Клетка любого организма представляет собой целостную живую систему. При этом Клетки животных (б), растений (а), грибов (в), в том числе одноклеточных, имеют сходное строение.

Клетка состоит из трех неразрывно связанных между собой частей: оболочки, цитоплазмы и ядра. Цитоплазма и ядро вместе образуют протоплазму.

В цитоплазме под световым микроскопом хорошо видны некоторые клеточные органоиды: вакуоли, хлоропласты, митохондрии – и различного рода включения. Строение большинства клеточных органоидов во всех клетках также очень сходно.

И в то же время форма и размер клеток даже в пределах одного организма очень разнообразны, что зависит от специализации клетки и выполняемой ею функции. Они могут быть в виде многогранников, а также иметь дисковидную, шаровидную, кубическую формы и другие.

Оболочка клетки представлена целым комплексом биологических мембран.

Наружная плазматическая мембрана осуществляет ряд функций, необходимых для жизнедеятельности клетки:

Сохраняет её форму,

Защищает цитоплазму от физических и химических повреждений,

Делает возможным контакт и взаимодействие клеток в тканях и органах,

Избирательно обеспечивает транспорт в клетку пищевых веществ и выведение конечных продуктов обмена.

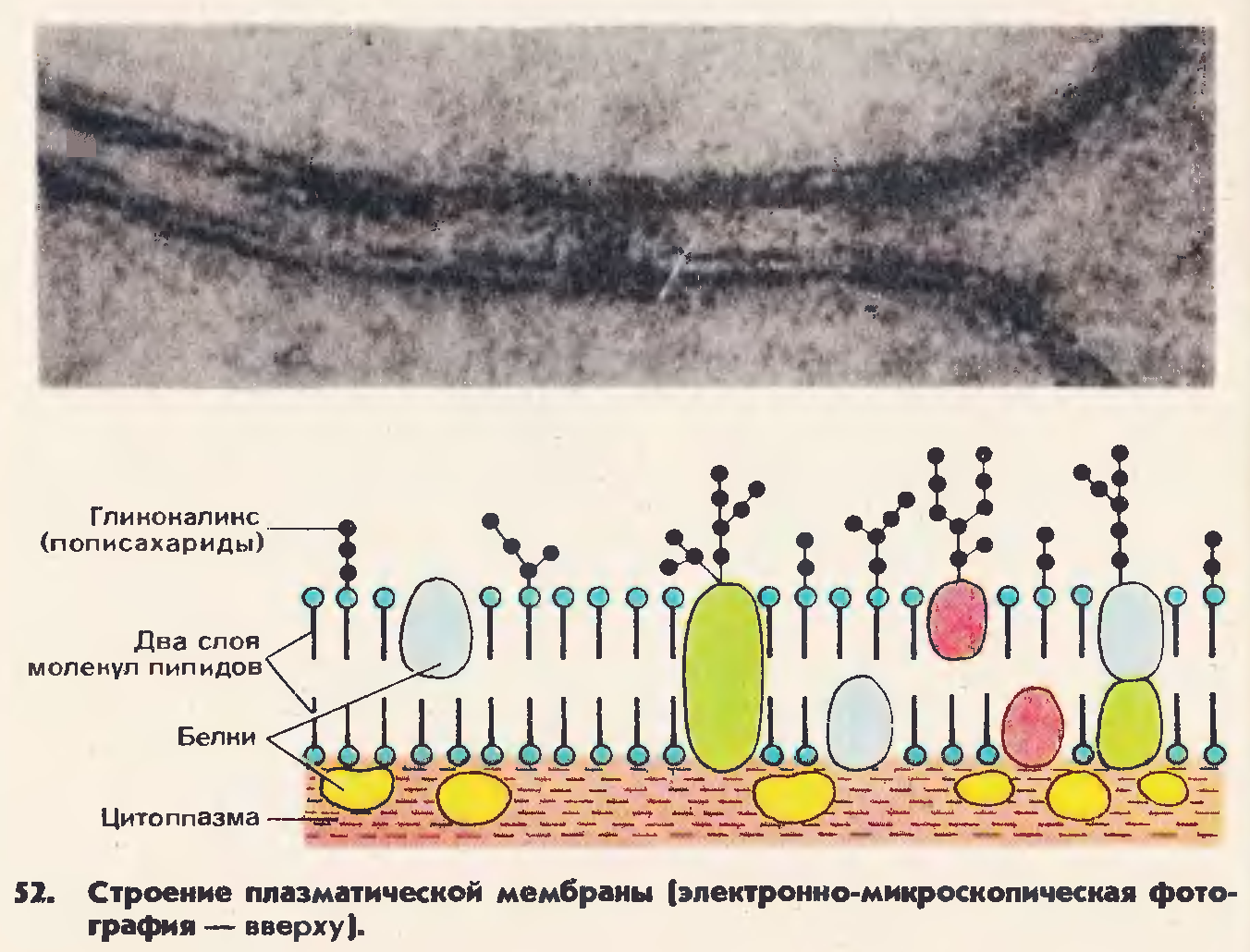

Столь сложные функции ей позволяет осуществлять особое строение. Толщина мембраны так мала (около 10 нм = 10*10-9 м), что её можно увидеть только в электронный микроскоп.

Электронно-микроскопическая фотография плазматической мембраны

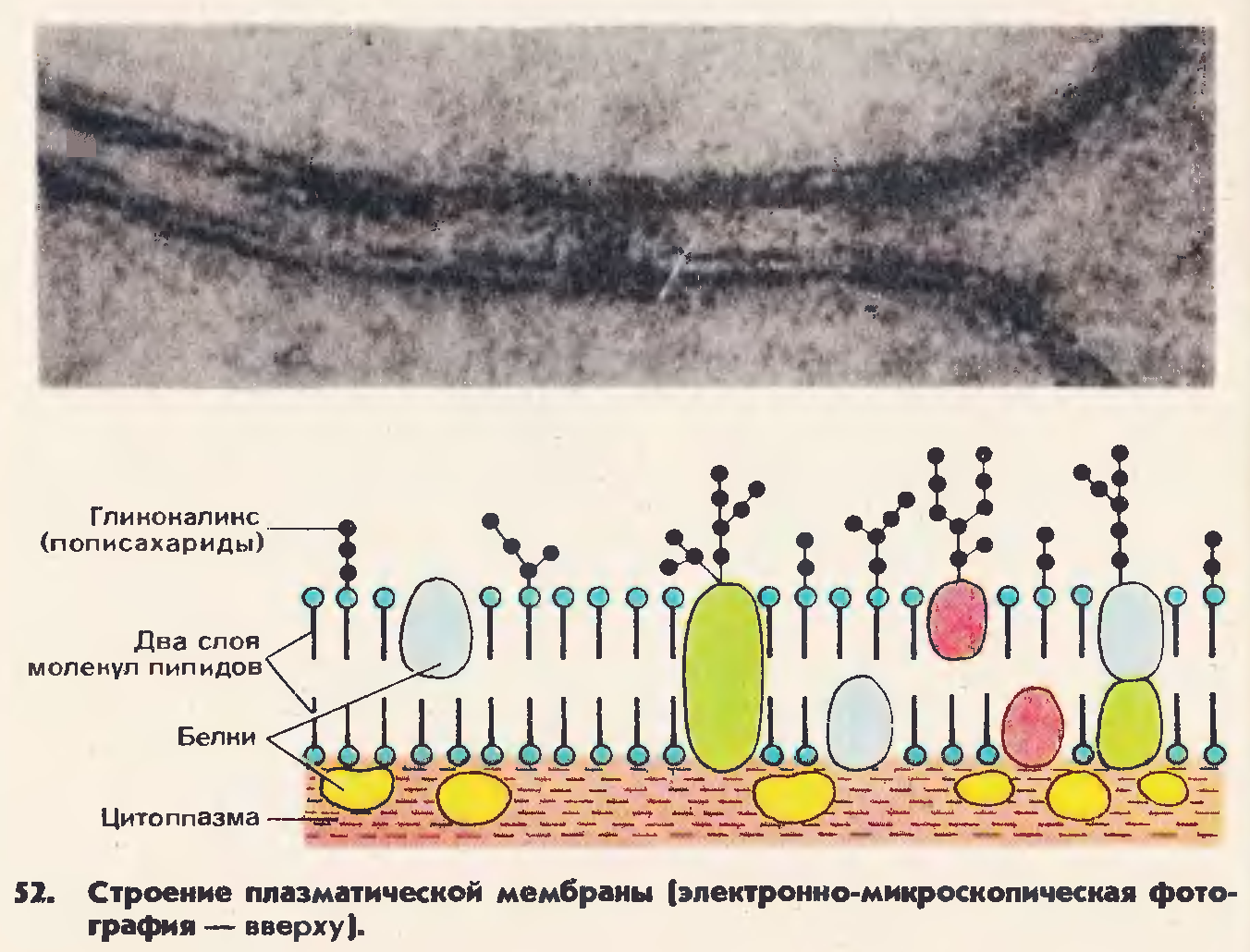

Плазматическая мембрана состоит из липидов и белков. Липиды в мембране образуют двойной слой, а белки пронизывают всю её толщу или располагаются на внешней или внутренней поверхности мембраны. Молекулы белков не образуют сплошного слоя, они располагаются в слое липидов, погружаясь в него на разную глубину. Молекулы белка и липидов подвижны, что обеспечивает динамичность плазматической мембраны. Это обеспечивает возможность процессов пино- и фагоцитоза.

К некоторым белкам, находящимся на наружной поверхности, прикрепляются углеводы. Белки и углеводы на поверхности мембран у разных клеток неодинаковы и являются своеобразными указателями типа клеток. Благодаря этому клетки, принадлежащие к одному типу, удерживаются вместе, образуя ткань.

Схема строения плазматической мембраны

Наружная поверхность мембран некоторых клеток животных может быть покрыта муцином (гликопротеин), слизью или хитином. Наружная поверхность мембран некоторых растительных клеток может быть покрыта целлюлозой, гемицеллюлозой и пектиновыми веществами, которые придают тканям растений механическую прочность.

Для переноса воды и различных ионов в клеточной мембране существуют поры, через которые они пассивно поступают в клетку (по законам диффузии – из зоны с большей концентрацией в зону с меньшей концентрацией вещества). Для облегченной диффузии белок-переносчик (в толще липидов) соединяется с молекулой вещества и проводит его через мембрану. При активном транспорте идет перемещение веществ против градиента концентрации с затратой энергии АТФ.

Через цитоплазматическую мембрану могут поступать в клетку не только мелкие молекулы и ионы, но и крупные молекулы и даже частицы. При этом мембрана окружает частицу, края её смыкаются и частица оказывается в мембранном пузырьке внутри клетки в цитоплазме. Такой способ поглощения твердых частиц называется фагоцитозом3, а капель жидкости – пиноцитозом4.

Цитоплазма – обязательная часть клетки, заключенная между плазматической мембраной и ядром, представляет собой внутреннюю полужидкую среду клеток.

Она на 85% состоит из воды и на 10% - из белков. Остальные 5% объема приходится на долю липидов, углеводов, нуклеиновых кислот и минеральных соединений.

В цитоплазме различают:

Гиалоплазму

Органоиды и

Включения.

Гиалоплазма (или цитоплазматический матрикс) представлена однородным мелкозернистым веществом, обеспечивающим вязкость, эластичность, сократимость и движение цитоплазмы. Большинство химических и физиологических процессов клетки проходит в цитоплазме. Вновь синтезированные белки и другие вещества перемещаются внутри клетки или выводятся из нее. Она объединяет в одно целое ядро и все органоиды, обеспечивает их взаимодействие, деятельность клетки как единой живой системы.

Органоиды (рабочие части клетки) – это специализированные участки цитоплазмы клетки, имеющие определенную структуру и выполняющие определенные функции в клетке. Их подразделяют на органоиды общего назначения, которые имеются в большинстве клеток, например: эндоплазматическая сеть (ЭПС), рибосомы, митохондрии, пластиды, центриоли (или клеточный центр), аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). А также на органоиды специального назначения, которые имеются только в специализированных клетках, например: миофибриллы – в мышечных клетках; хлоропласты – в зеленых растительных клетках; жгутики, реснички, пульсирующие вакуоли – в клетках простейших. Большинство органоидов имеет мембранное строение. Мембраны отсутствуют лишь в структуре рибосом и центриолей.

Строение клетки по данным электронного микроскопа

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) – является системой синтеза и транспорта органических веществ в цитоплазме клетки. Она представляет собой систему соединенных полостей, канальцев и трубочек, ограниченных мембраной, сходной по своему строению с плазматической мембраной. Мембраны ЭПС делят клетку на отсеки, изолирующие ферментные системы, что необходимо для их последовательного вступления в биохимические реакции. По каналам ЭПС происходит транспорт веществ, как синтезированных в клетке, так и поступивших извне.

Имеются два типа ЭПС – гладкая (агранулярная) и шероховатая (гранулярная). На мембранах гладкой ЭПС расположены ферменты системы жирового и углеводного обмена. Здесь происходит синтез жиров и углеводов. На мембранах шероховатой ЭПС находятся органоиды – рибосомы, в которых происходит синтез белков.

| Схема строения Эндоплазматической сети: 1- свободные рибосомы, 2- полости ЭПС, 3- рибосомы, прикрепленные к мембранам ЭПС | Электронно-микроскопическая фотография гранулярной эндоплазматической сети (увеличение в 70 000) |

Рибосомы представляют собой мелкие сферические органоиды размером от 15 до 35 нм (10-9 м), состоящие из двух неравных субъединиц и содержащие примерно равное количество белка и РНК. Субъединицы рибосом синтезируются в ядрышках и через поры ядерной мембраны поступают в цитоплазму, где располагаются либо свободно, либо на мембранах ЭПС. Рибосомы непосредственно участвуют в сборке белковых молекул. При синтезе белков они могут объединяться в полисомы числом от 5 до 70 (располагаются на нити информационной РНК).

Схема строения полисомы и отдельной рибосомы слева и электронно-микроскопическая фотография полисомы справа.

Комплекс (аппарат) Гольджи выявляется даже в световом микроскопе в виде сложной сети, расположенной непосредственно вокруг ядра (сетчатый комплекс). Электронный микроскоп показывает, что он состоит из элементарных мембран и напоминает стопку рулонов, наложенных друг на друга.

Хотя в клетках простейших и растений он представлен отдельными тельцами серповидной или палочковидной формы.

Хотя в клетках простейших и растений он представлен отдельными тельцами серповидной или палочковидной формы.

Каналы и цистерны комплекса Гольджи соединены с каналами ЭПС.

Основные функции комплекса Гольджи состоят в концентрации, обезвоживании и уплотнении синтезированных в клетке белков, жиров, полисахаридов и веществ, поступивших извне, и подготовка их к выделению из клетки либо к использованию самой клеткой; а также сборка сложных комплексов органических веществ, например белков и полисахаридов (гликопротедов). На расширяющихся концах узких каналов аппарата Гольджи отпочковываются пузырьки, происходит образование лизосом.

Лизосомы – шаровидные тельца диаметром от 0,2 до 1 мкм (10-6 м). В них находится набор ферментов (до 30 разновидностей), которые разрушают белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды. Ферменты лизосом расщепляют принесенные пиноцитозными и фагоцитозными пузырьками вещества.

Обладая способностью к активному перевариванию пищевых веществ, лизосомы участвуют в удалении отмирающих в процессе жизнедеятельности частей клеток, целых клеток и органов. Например, исчезновение хвоста у головастика лягушек.

Продуклы лизиса (разрушения, растворения) через мембрану лизосом поступают в цитоплазму и включаются в дальнейший обмен веществ.

Митохондрии5 – энергетические органоиды клетки. Форма митохондрий различная, они могут быть овальными, палочковидными, нитевидными величиной от 0,5 до 7 мкм (10-6 м). Они имеются во всех клетках, но количество их различно6 от нескольких единиц до нескольких тысяч.

Стенка митохондрий состоит из двух мембран: наружной гладкой, сходной с плазматической мембраной, и внутренней, образующей многочисленные складки направленные внутрь митохондрии – кристы6. Внутри митохондрий (в матриксе) находится гомогенное содержимое – окислительные ферменты, а также РНК, ДНК и рибосомы, которые отличаются от цитоплазматических. В мембраны этих рибосом встроены специальные ферменты, с помощью которых происходит синтез аденозинотрифосфорной кислоты (АТФ). Таким образом основными функциями митохондрий является окисление органических соединений до диоксида углерода и воды (кислородный этап энергетического обмена) и накопление химической энергии в макроэргических фосфатных связях АТФ (биосинтез специфических белков).

| Схема строения митохондрии | Электронно-микроскопическая фотография митохондрии. Увеличение 40 000 |

Пластиды – органоиды, содержащиеся только в растительных клетках. Различают три основных типа пластид: зеленые – хлоропласты; красные, оранжевые и желтые – хромопласты; бесцветные – лейкопласты. По своему строению они сходны с митохондриями. Только кристы уложены таким образом, что образуют граны. На их поверхности находятся пигмент, например хлорофилл (зеленый), который улавливает солнечный свет. Бесструктурное содержимое пластида – строма, содержит ферменты, фиксирующие СО2 и ферменты, для синтеза органических соединений с использованием энергии АТФ (фотосинтеза). Основная функция пластида – фотосинтез и синтез специфических белков (АТФ).

Пластиды – органоиды, содержащиеся только в растительных клетках. Различают три основных типа пластид: зеленые – хлоропласты; красные, оранжевые и желтые – хромопласты; бесцветные – лейкопласты. По своему строению они сходны с митохондриями. Только кристы уложены таким образом, что образуют граны. На их поверхности находятся пигмент, например хлорофилл (зеленый), который улавливает солнечный свет. Бесструктурное содержимое пластида – строма, содержит ферменты, фиксирующие СО2 и ферменты, для синтеза органических соединений с использованием энергии АТФ (фотосинтеза). Основная функция пластида – фотосинтез и синтез специфических белков (АТФ).

Клеточный центр (центросома) – органоид, расположенный вблизи ядра. Состоит из двух мелких гранул – центриолей, окруженных лучистой сферой. Каждая центриоль представляет собой цилиндрическое тельце длиной 0,3 – 0,5 мкм и диаметром 0,15 мкм. Она состоит из 27 микротрубочек, сгруппированных по три. Функция центросомы состоит в образовании полюсов деления и растягивания дочерних хромосом с помощью веретена деления в анафазе митоза и мейоза.

Клеточный центр (центросома) – органоид, расположенный вблизи ядра. Состоит из двух мелких гранул – центриолей, окруженных лучистой сферой. Каждая центриоль представляет собой цилиндрическое тельце длиной 0,3 – 0,5 мкм и диаметром 0,15 мкм. Она состоит из 27 микротрубочек, сгруппированных по три. Функция центросомы состоит в образовании полюсов деления и растягивания дочерних хромосом с помощью веретена деления в анафазе митоза и мейоза.

Вакуоли представляют собой участки гиалоплазмы, ограниченные элементарной мембраной, в растительных клетках и у простейших. Вакуоли растений содержат клеточный сок и поддерживают тургорное давление. Вакуоли простейших делят на две группы: пищеварительные и сократительные.

Вакуоли представляют собой участки гиалоплазмы, ограниченные элементарной мембраной, в растительных клетках и у простейших. Вакуоли растений содержат клеточный сок и поддерживают тургорное давление. Вакуоли простейших делят на две группы: пищеварительные и сократительные.

Включения – это непостоянные структуры цитоплазмы, которые в отличие от органоидов то возникают, то исчезают в процессе жизнедеятельности клетки. Плотные в виде гранул включения содержат сапасные питательные вещества (крахмал, белки, сахара, жиры) или продукты жизнедеятельности клетки, которые по той или иной причине не могут быть сразу удалены.

Все организмы, имеющие клеточное строение, делятся на две группы: прокариоты (предъядерные) и эукариоты (ядерные).

Ядро является обязательным компонентом всех клеток.

Ядро выполняет две главные функции: 1) хранение и воспроизводстведение наследственной информации и 2) регуляцию процессов обмена веществ, протекающих в клетке.

Форма и размеры ядра зависят от формы и размера клеток. В округлых и многоугольных клетках оно обычно шаровидное, в вытянутых – палочковидное или овальное, в лейкоцитах – лопастное.

Некоторые клетки имеют два и более ядер, например, клетки печени и мышц у млекопитающих, грибы, инфузории и др. – это многоядерные клетки.

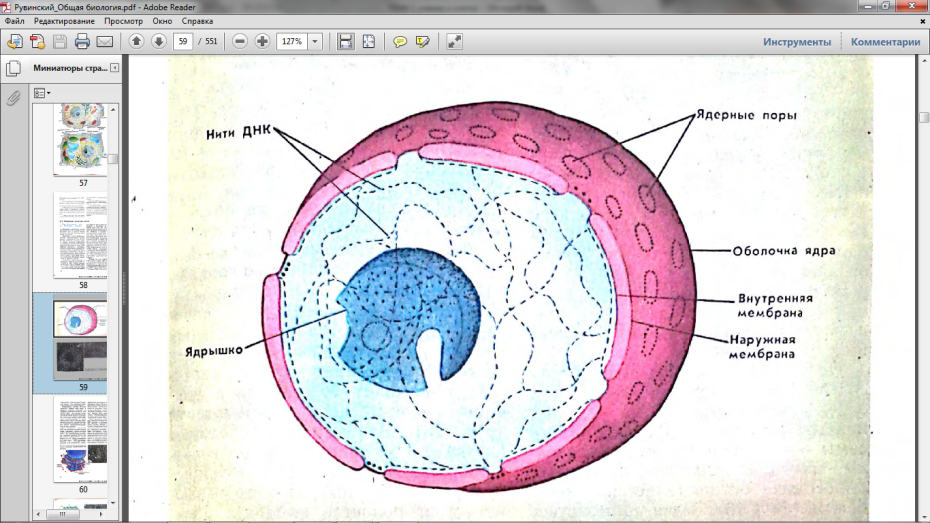

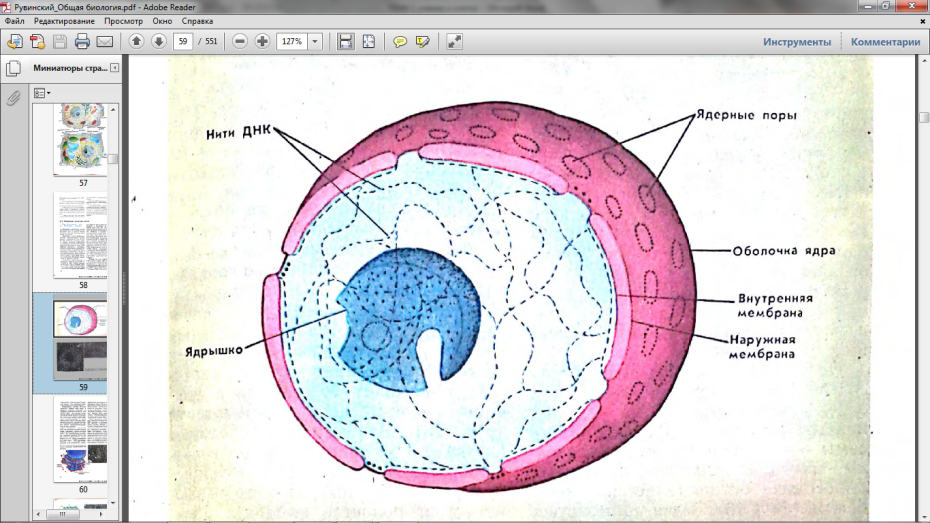

Жизнь клетки включает два периода: деление, в результате которого образуются две дочерние клетки и период между двумя делениями, который носит название интерфазы. Строение и функции ядра в разные периоды жизни клетки различны. В интерфазном ядре различают: ядерную оболочку, ядерный сок, хроматин и ядрышки (их может быть несколько).

Я дерная оболочка (кариолемма) отделяет ядро от цитоплазмы и состоит из двух мембран – наружной и внутренней, а между ними находится узкое пространство, заполненное полужидким веществом – перинуклеарное пространство.

дерная оболочка (кариолемма) отделяет ядро от цитоплазмы и состоит из двух мембран – наружной и внутренней, а между ними находится узкое пространство, заполненное полужидким веществом – перинуклеарное пространство.

В ядерной оболочке находится множество мельчайших пор, через которые из ядра в цитоплазму и обратно поступают белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты, вода и разнообразные ионы, т.е. осуществляется непрерывный обмен веществ.

Кроме того, оболочка выполняет защитную функцию.

Ядерный сок – полужидкое вещество, которое находится под ядерной оболочкой и представляет внутреннюю среду ядра.

Ядрышко – плотное округлое тельце, размеры которого могут изменяться в широких пределах, от 1 до 10 мкм и больше. В состав ядрышка входят РНК и белок. Ядрышки образуются на определенных участках хромосом. В ядрышках происходит синтез РНК, которая входит в состав рибосом, и формирование самих больших и малых частиц рибосом.

Хроматин представляет собой тончайшие нити, каждая из которых является одной молекулой ДНК в соединении с белком, и могут иметь длину свыше 1 см. В процессе деления клетки (на стадии метафазы) хроматин путем спирализации образует хорошо различимые структуры – хромосомы7.

Важнейший процесс, совершающийся только в период интерфазы, - это синтез ДНК, в результате которого каждая хромосома удваивается.

В течение всего периода интерфазы ДНК активно осуществляют контроль над всеми процессами жизнедеятельности клетки. Именно в интерфазе в ядре непрерывно происходит синтез РНК, в цитоплазме идет синтез белков, углеводов и жиров, клетки растут. Все это означает, что в период интерфазы клетка активно функционирует, в ней осуществляются все процессы жизнедеятельности, включая питание, дыхание, синтез АТФ, выделение во внешнюю среду разнообразных продуктов обмена веществ.

КЛЕТКИ ПРОКАРИОТ, в отличие от эукариот, имеют относительно простое строение. В прокариотической клетке нет организованного ядра, в ней содержится только одна нить ДНК, которая не отделена от остальной части клетки мембраной, а лежит непосредственно в цитоплазме.

Ц итоплазма прокариот значительно беднее по составу структур. Там находятся многочисленные более мелкие рибосомы. Функциональную роль митохондрий и хлоропластов в клетках прокариот выполняют специальные, довольно просто устроенные мембранные структуры.

итоплазма прокариот значительно беднее по составу структур. Там находятся многочисленные более мелкие рибосомы. Функциональную роль митохондрий и хлоропластов в клетках прокариот выполняют специальные, довольно просто устроенные мембранные структуры.

Клетки прокариот также покрыты плазматической мембраной, поверх которой уже располагается клеточная оболочка или слизистая капсула.

Несмотря на относительную простоту в строении, прокариоты являются типичными независимыми клетками.

К царству прокариоты относят бактерии и сине-зеленые водоросли.

Некоторые бактерии являются возбудителями ряда заболеваний человека, животных и растений: например, туберкулёз, чума, холера, бактериоз и др.

ВИРУСЫ

Существует большая группа живых существ, не имеющих клеточного строения, целое царство природы. Эти существа носят название вирусов8 и представляют неклеточные формы жизни. Они исключительно малы от 20 до 300 нм. Вирусы нельзя отнести ни к растениям, ни к животным. Свои основные свойства живого (обмен веществ и размножение) вирусы осуществляют только внутри живых клеток. Во внешней среде, вне живых клеток, вирусы впадают в анабиоз и приобретают форму кристаллов.

Каждая вирусная частица состоит из небольшого количества ДНК или РНК, т.е. генетического материала, заключенного в белковую оболочку. Эта оболочка играет защитную роль. Форма такого образования может быть различной. В типичном виде он состоит из головки, в которой находится нуклеиновая кислота, и хвоста. Строение вирусов дает основание считать их неклеточными существами.

В настоящее время описано около 3000 вирусов, поражающих клетки бактерий, растений, животных и человека. Они являются возбудителями ряда опасных заболеваний: гриппа, гепатита, кори, герпеса, энцефалита, бешенства, СПИДа и др.

Однако, вирусы, поселяющиеся в бактериях (бактериофаги), используются в медицине для лечения заболеваний, вызванных бактериями, например, дизентерии. Вирусы также служат удобным объектом при расшифровке генетического кода и широко используются в работах по генной инженерии.

ЗАДАНИЕ НА ДОМ

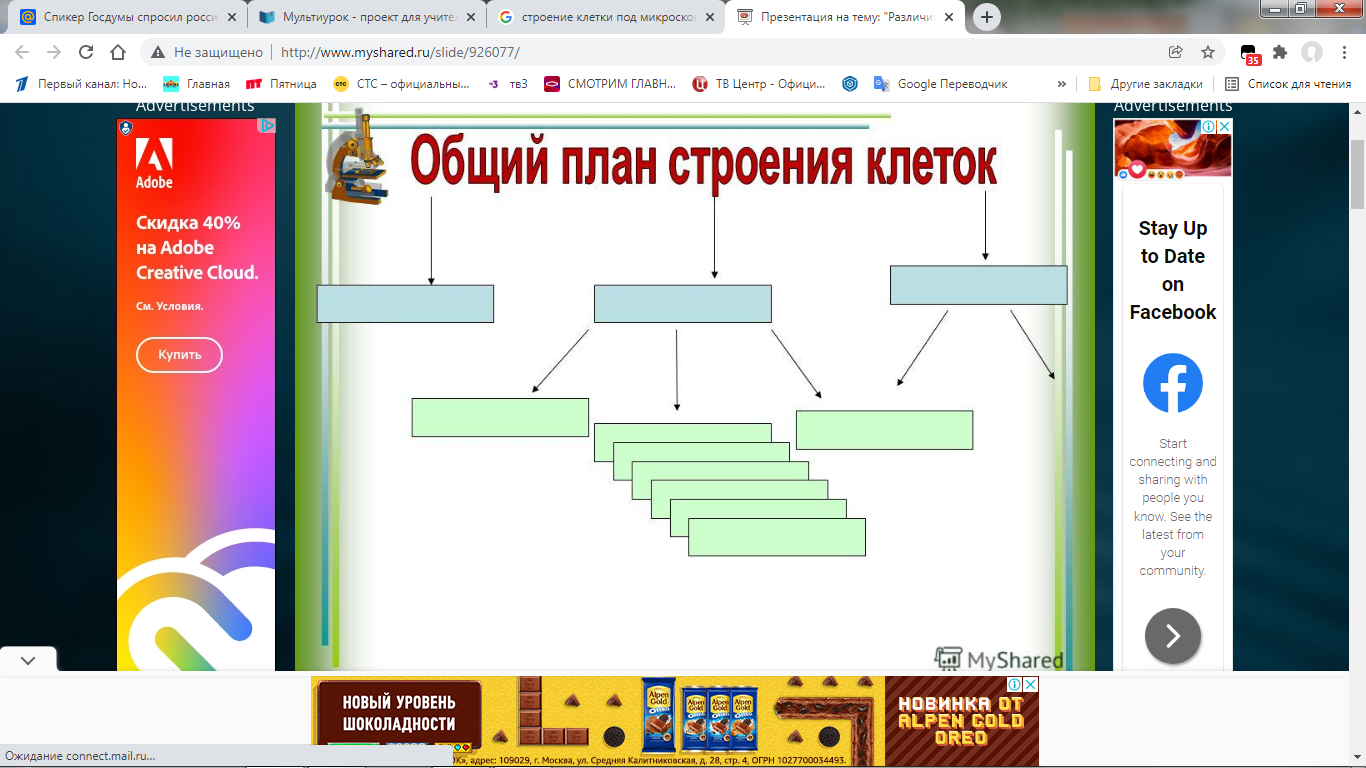

Схемы для самостоятельного заполнения студентами:

1)

2)

Дополнить остальными органоидами и частями строения клетки приведенную ниже таблицу

1� Лат. «cytos» - клетка, «logos» - наука

2� Греч. «карион» - ядро

3� Греч. «фагос» - пожирать, «цитос» - клетка.

4� Греч. «пино» - пью, «цитос» - клетка.

5� Греч. «митос» - нить, «хондрион» - зерно, гранула.

6� Греч. «криста» - гребень, вырост.

7� Греч. «хрома» - краска, «сома» - тело.

8� Лат. «вирус» - яд.

12

бщая биология изучает основные закономерности жизненных явлений, протекающих на различных уровнях организации живого.

бщая биология изучает основные закономерности жизненных явлений, протекающих на различных уровнях организации живого. а Субклеточном уровне – строение и функции компонентов клетки: ядра, мембран, органоидов и включений

а Субклеточном уровне – строение и функции компонентов клетки: ядра, мембран, органоидов и включений

Хотя в клетках простейших и растений он представлен отдельными тельцами серповидной или палочковидной формы.

Хотя в клетках простейших и растений он представлен отдельными тельцами серповидной или палочковидной формы.

Пластиды – органоиды, содержащиеся только в растительных клетках. Различают три основных типа пластид: зеленые – хлоропласты; красные, оранжевые и желтые – хромопласты; бесцветные – лейкопласты. По своему строению они сходны с митохондриями. Только кристы уложены таким образом, что образуют граны. На их поверхности находятся пигмент, например хлорофилл (зеленый), который улавливает солнечный свет. Бесструктурное содержимое пластида – строма, содержит ферменты, фиксирующие СО2 и ферменты, для синтеза органических соединений с использованием энергии АТФ (фотосинтеза). Основная функция пластида – фотосинтез и синтез специфических белков (АТФ).

Пластиды – органоиды, содержащиеся только в растительных клетках. Различают три основных типа пластид: зеленые – хлоропласты; красные, оранжевые и желтые – хромопласты; бесцветные – лейкопласты. По своему строению они сходны с митохондриями. Только кристы уложены таким образом, что образуют граны. На их поверхности находятся пигмент, например хлорофилл (зеленый), который улавливает солнечный свет. Бесструктурное содержимое пластида – строма, содержит ферменты, фиксирующие СО2 и ферменты, для синтеза органических соединений с использованием энергии АТФ (фотосинтеза). Основная функция пластида – фотосинтез и синтез специфических белков (АТФ).

Клеточный центр (центросома) – органоид, расположенный вблизи ядра. Состоит из двух мелких гранул – центриолей, окруженных лучистой сферой. Каждая центриоль представляет собой цилиндрическое тельце длиной 0,3 – 0,5 мкм и диаметром 0,15 мкм. Она состоит из 27 микротрубочек, сгруппированных по три. Функция центросомы состоит в образовании полюсов деления и растягивания дочерних хромосом с помощью веретена деления в анафазе митоза и мейоза.

Клеточный центр (центросома) – органоид, расположенный вблизи ядра. Состоит из двух мелких гранул – центриолей, окруженных лучистой сферой. Каждая центриоль представляет собой цилиндрическое тельце длиной 0,3 – 0,5 мкм и диаметром 0,15 мкм. Она состоит из 27 микротрубочек, сгруппированных по три. Функция центросомы состоит в образовании полюсов деления и растягивания дочерних хромосом с помощью веретена деления в анафазе митоза и мейоза. Вакуоли представляют собой участки гиалоплазмы, ограниченные элементарной мембраной, в растительных клетках и у простейших. Вакуоли растений содержат клеточный сок и поддерживают тургорное давление. Вакуоли простейших делят на две группы: пищеварительные и сократительные.

Вакуоли представляют собой участки гиалоплазмы, ограниченные элементарной мембраной, в растительных клетках и у простейших. Вакуоли растений содержат клеточный сок и поддерживают тургорное давление. Вакуоли простейших делят на две группы: пищеварительные и сократительные.

дерная оболочка (кариолемма) отделяет ядро от цитоплазмы и состоит из двух мембран – наружной и внутренней, а между ними находится узкое пространство, заполненное полужидким веществом – перинуклеарное пространство.

дерная оболочка (кариолемма) отделяет ядро от цитоплазмы и состоит из двух мембран – наружной и внутренней, а между ними находится узкое пространство, заполненное полужидким веществом – перинуклеарное пространство. итоплазма прокариот значительно беднее по составу структур. Там находятся многочисленные более мелкие рибосомы. Функциональную роль митохондрий и хлоропластов в клетках прокариот выполняют специальные, довольно просто устроенные мембранные структуры.

итоплазма прокариот значительно беднее по составу структур. Там находятся многочисленные более мелкие рибосомы. Функциональную роль митохондрий и хлоропластов в клетках прокариот выполняют специальные, довольно просто устроенные мембранные структуры.