АВТОМОБИЛЬНЫЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

Катушка зажигания — обязательный компонент любой автомобильной электроискровой системы зажигания. По конструктивному исполнению катушки зажигания исключительно разнообразны. Помимо катушек стали часто применяться и трансформаторы зажигания. Описанию различных современных катушек и трансформаторов зажигания посвящена настоящая глава.

Общие сведения

В наиболее распространенных системах зажигания с накоплением энергии в индуктивности катушка зажигания представляет собой не только повышающий импульсный трансформатор (или автотрансформатор), но и накопитель энергии.

• Как индуктивный накопитель энергии, катушка зажигания должна обладать определенной вместимостью магнитного поля, которую называют индуктивностью катушки. Для увеличения индуктивности первичной обмотки катушки зажигания применяют ферромагнитный сердечник. Чтобы сердечник не насыщался первичным током, что неизбежно приводит к уменьшению накапливаемой в магнитном поле энергии, магнитопровод делают разомкнутым. Это позволяет создавать катушки зажигания с индуктивностью первичной обмотки 5...10 мГн, при максимальной величине первичного тока 3...4 А. Такие параметры катушки приемлемы для контактной батарейной системы зажигания, так как в такой системе первичный ток не может быть выше 3...4 А из-за быстро прогрессирующей эрозии и обгорания контактной пары прерывателя (максимально допустимый ток разрыва на контактах — 5 А).

В катушке с индуктивностью LK = 10 мГн при максимальном токе I1 = 4А и КПД = 50% можно запасти электромагнитной энергии WK не более 40 мДж (WK = 0,5 LK I2).

В первом приближении этого достаточно для устойчивого функционирования системы зажигания на всех режимах работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Но с повышением "оборотистости" двигателя и числа его цилиндров ток разрыва на контактной паре из-за большой индуктивности катушки не успевает достичь своего максимального значения I1= UБ/R1 = 4 A (UБ— напряжение в бортсети автомобиля, R1 — сопротивление первичной обмотки катушки зажигания), и запасаемая в индуктивности энергия начинает быстро (по квадратичному закону) падать. При этом накопитель не дозаряжается до расчетной величины и электродвижущая сила (ЭДС) самоиндукции во вторичной обмотке катушки зажигания, а следовательно, и вторичное (выходное) напряжение системы зажигания становятся меньше.

Как следствие, коэффициент запаса по вторичному напряжению в контактной системе зажигания очень низкий (не более 1,2).

Следует заметить, что увеличением индуктивности первичной обмотки катушки зажигания выше 10...11 мГн добиться повышения запасаемой энергии в контактной системе зажигания не удается, так как при этом увеличивается время нарастания первичного тока и на высоких оборотах ДВС ток не успевает достичь требуемого значения. При уменьшении индуктивности накопителя скорость нарастания первичного тока пропорционально растет, а активное сопротивление первичной обмотки падает. Таким образом, с уменьшением индуктивности первичной обмотки можно увеличивать ток разрыва до 9...10 А и управлять этим током, изменяя время накопления энергии. При этом запасаемая энергия возрастает до 80...100 мДж. Все это становится возможным, если заменить контактную пару в первичной обмотке катушки зажигания на транзисторный ключ (электронный коммутатор). Теперь при достаточной избыточности энергии, накопленной в катушке зажигания, возможно нормировать время накопления с целью поддержания тока разрыва в строго заданных пределах. Это обеспечивает стабилизацию параметров системы зажигания на всех режимах работы ДВС, в том числе и облегченный пуск холодного двигателя при падении напряжения в бортсети автомобиля.

• Рассмотрим катушку зажигания как повышающий импульсный трансформатор. Катушка содержит две обмотки — первичную и вторичную, намотанные на общий сердечник разомкнутого магнитопровода, выполненного из магнитомягкой электротехнической стали. Первичная обмотка состоит из небольшого числа витков, а вторичная — из очень большого числа витков более тонкого провода. В системах зажигания с накоплением энергии в индуктивности первичная обмотка катушки зажигания подключается непосредственно к бортсети автомобиля. При этом по ней протекает ток, который наводит вокруг витков катушки магнитное поле. Силовые линии этого поля, замыкаясь вокруг катушки, пронизывают витки обеих обмоток. К моменту разрыва токовой цепи в магнитном поле катушки накапливается электромагнитная энергия WK. Прерывание первичного тока I1 приводит к исчезновению магнитного поля и индуцированию в витках обеих обмоток ЭДС самоиндукции. Величина наведенной таким способом ЭДС пропорциональна индукции запасенного магнитного поля и скорости его исчезновения, а также числу витков в обмотках. Так как вторичная обмотка состоит из очень большого числа витков, то ЭДС, наведенная во вторичной обмотке, достигает значительной величины (в современных катушках — до 35000 В), с избытком достаточной для пробоя искрового промежутка в свечах зажигания. Наведенная ЭДС в первичной обмотке не превышает 500 В.

Устройство и параметры конкретной катушки зажигания зависят от типа системы зажигания, в которой данная катушка работает. Рассмотрим особенности катушек различных систем зажигания.

11.2. Конструкция и параметры классической катушки зажигания

Катушка зажигания классической батарейной системы зажигания (рис. 11.1) представляет собой электрический автотрансформатор с разомкнутой магнитной цепью и с большой индуктивностью первичной обмотки.

Рис. 11.1.

Катушка зажигания классической конструкции:

а — внешний вид; б — катушка в разрезе; 1 — защитный кожух (корпус) катушки; 2 — центральный стержень (сердечник магнитопровода М); 3 — крепежная скоба; 4 — вторичная обмотка W2; 5 — междуслойная изоляция вторичной обмотки (кабельная бумага); 6 — верхняя пластмассовая крышка катушки; 7 — вывод конца первичной обмотки (клемма "-"); 8 — изоляционное гнездо центрального высоковольтного вывода ВВ; 9 — фиксирующий контакт высоковольтного вывода; 10 — вывод начала первичной и конца вторичной обмоток (клемма "Б"); 11 — электрическое соединение стержня с контактом 9 (пружина и контактная пластина); 12 — изолирующий теплопроводящий наполнитель (трансформаторное масло); 13 — один из вариантов соединения начала вторичной обмотки со стержнем магнитопровода; 14 — наружный магнитопровод (сверток магнитомягкой стальной ленты); 15 — первичная обмотка W1; 16 — изолирующая трубка; 17 — керамическая изолирующая опора; 18 — один из вариантов соединения начала вторичной обмотки со стержнем магнитопровода.

• Сердечник 2 катушки набран из пластин электротехнической стали толщиной 0,35...0,5 мм, изолированных друг от друга окалиной или лаком. Иногда сердечник изготавливают в виде пакета из отрезков отожженной стальной проволоки. На сердечник надета изолирующая трубка 16, поверх которой намотана вторичная обмотка 4. Каждый слой вторичной обмотки изолирован кабельной бумагой 5, а высоковольтные слои намотаны с зазором в 2...3 мм, чтобы уменьшить опасность междувиткового пробоя. Первичная обмотка 15 намотана на вторичную. Корпус 1 катушки штампуется из листовой стали или вытягивается из алюминия. Внутри корпуса по его стенке уложен наружный по отношению к обмоткам магнитопровод 14, выполненный в виде свертка широкой ленты из отожженной электротехнической стали. В электрическом отношении этот сверток представляет собой широкий ленточный виток вокруг катушки, разомкнутый бумажной изоляцией заземленный одной точкой на корпус. В магнитном отношении такой виток из отожженной стальной ленты является ограничивающим экраном для магнитного поля катушки.

Соединение обмоток катушки следующее: начало вторичной обмотки соединяется с выводом ВВ высокого напряжения. Конец вторичной обмотки и начало первичной обмотки соединены между собой и подведены к зажиму 10 (клемма "Б"). Конец первичной обмотки соединен с зажимом 7 (клемма "—"), который соединяется с прерывателем.

Указанная последовательность соединений имеет место в катушках зажигания, которые работают без добавочного резистора.

Вывод высокого напряжения из катушки зажигания имеет оригинальное исполнение. Начало вторичной обмотки находится под высоким потенциалом и соединено с центральным стержнем 2 магнитопровода (точка 13 или 18 на рис. 11.1). Далее через стержень 2 и электрическое соединение 11 высокое напряжение вторичной обмотки поступает на контакт 9 центрального высоковольтного вывода 8 катушки зажигания. Таким образом центральный стержень магнитопровода и намотанная на него вторичная обмотка являются высоковольтной сердцевиной катушки зажигания и находятся на достаточном, с точки зрения электрической прочности, удалении от корпуса. Чтобы сердцевина была жестко зафиксирована в корпусе, но не имела с ним электрического контакта, снизу установлена керамическая изолирующая опора 17, а сверху корпус завальцован пластмассовой изоляционной крышкой 6. Первичная обмотка, как низкопотенциальная, но более нагревающаяся под действием первичного тока, намотана поверх вторичной и находится ближе к защитному кожуху (корпусу катушки). Так как пустоты между корпусом и обмотками внутри катушки заполнены трансформаторным маслом (или другим теплопроводящим наполнителем) 12, то такая конструкция обладает не только достаточно высокой электрической и механической прочностью, но и хорошим теплообменом с "массой" автомобиля через защитный кожух.

Реализованные таким способом внутренняя электрическая изоляция и естественное охлаждение катушки повышают срок ее службы и эксплуатационную надежность.

Катушка зажигания крепится к кузову автомобиля с помощью скобы 3. Надежное крепление способствует лучшему охлаждению катушки.

• Некоторые катушки зажигания работают с добавочным резистором, который обычно устанавливают под крепежную скобу в керамическом изоляторе (рис. 11.2).

Рис. 11.2.

Катушка зажигания Б-115 с добавочным резистором:

а — внешний вид; б — электрическая схема катушки; Rд — добавочный резистор 1 Ом в керамическом изоляторе; Б — клемма для подачи напряжения бортсети; ВК — клемма для подключения замыкателя; ВВ — высоковольтный вывод; 1 — клемма для соединения с прерывателем; 2 — корпус катушки; 3 — крепежная скоба ; 4 — магнитный экран внутри корпуса.

Схема соединений обмоток в таких катушках изменена. Так, общая точка соединения первичной W1 и вторичной W2 обмоток соединена не с клеммой Б ("+" напряжения бортсети), а через клемму 1 с прерывателем ("-" напряжения бортсети). При этом конец первичной обмотки выводится на дополнительную клемму ВК и далее через дополнительный резистор Rд — на клемму Б. Таким образом, добавочный резистор подключается к первичной обмотке катушки зажигания последовательно и обмотка рассчитывается на пониженное напряжение 7...8 В. На рабочих режимах двигателя напряжение питания в бортсети автомобиля составляет 12... 14 В. Часть этого напряжения гасится на добавочном резисторе. На пусковых режимах двигателя, когда напряжение на аккумуляторной батарее падает, добавочный резистор закорачивается вспомогательными контактами тягового реле стартера или контактами дополнительного реле включения стартера (в зависимости от марки автомобиля), что обеспечивает первичной обмотке катушки зажигания необходимое рабочее напряжение 7...8 В.

Добавочный резистор обычно наматывается из константановой или никелевой проволоки. В последнем случае он выполняет роль так называемого вариатора. Сопротивление вариатора изменяется в зависимости от величины протекающего по нему тока: чем больше ток, тем выше температура нагрева вариатора и тем больше его сопротивление. Величина первичного тока, потребляемого катушкой зажигания, зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя. При низкой частоте вращения, когда сила первичного тока к моменту его прерывания успевает достигнуть максимального значения, сопротивление вариатора также максимально. При повышении частоты вращения сила первичного тока падает, нагрев вариатора ослабевает и его сопротивление уменьшается. Так как вторичное напряжение, развиваемое катушкой зажигания, зависит от тока разрыва в первичной цепи. то применение вариатора дает возможность снизить вторичное напряжение при малой и повысить при большой частоте вращения вала двигателя, что несколько уменьшает основной недостаток контактной системы зажигания — снижение вторичного напряжения с увеличением частоты вращения. Если добавочный резистор выполнен из константана, вариационные свойства в нем не проявляются. Добавочный резистор может также устанавливаться отдельно от катушки зажигания. На некоторых автомобилях, например, на автомобилях фирмы АвтоВАЗ, добавочный резистор в системе зажигания отсутствует, что обусловлено применением аккумуляторной батареи с повышенными пусковыми свойствами, напряжение которой при пуске двигателя снижается незначительно.

• Катушка зажигания как повышающий трансформатор характеризуется числом витков в обмотках. В зависимости от типа и назначения катушки число витков лежит в пределах 180...330 — для первичной и 18 000...26 000 — для вторичной обмоток. Соответственно диаметр провода первичной обмотки — 0.53...0,86 мм, а вторичной — 0,07...0,095 мм. Коэффициент трансформации — 55...100. Для катушек зажигания без добавочного резистора сопротивление первичной обмотки — 2,9...3,4 Ом. Если катушка зажигания включается в цепь питания через добавочный резистор, то сопротивление первичной обмотки уменьшают до 1,5...2,1 Ом. При этом сопротивление добавочного резистора в зависимости от типа катушки — 0,9...1,9 Ом. Сопротивление R2 вторичной обмотки может составлять несколько десятков килоом. Значения индуктивности L1 первичной обмотки катушки зажигания для систем зажигания с индуктивным накопителем энергии находится в пределах 6...11 мГн. В системах зажигания с емкостным накопителем индуктивность первичной обмотки катушки зажигания не является накопителем энергии, поэтому ее значение может быть значительно меньше (до 0,1 мГн). Индуктивность L2 вторичной обмотки составит несколько десятков генри.

• Катушки, работающие в контактных системах зажигания, обеспечивают следующие выходные характеристики:

— максимальное вторичное напряжение 18...20 кВ;

— скорость нарастания вторичного напряжения 200...250 В/мкс;

— суммарная длительность фаз искрового разряда 1,1...1,5 мс;

— энергия искрового разряда 15...20 мДж.

11.3. Катушки зажигания электронных систем зажигания

В контактно-транзисторных и транзисторных системах зажигания прерывание первичного тока катушки осуществляется не контактами механического прерывателя, а силовым транзистором. При этом первичный ток l± может быть увеличен до 10... 11 А. Это привело к необходимости создания специальных катушек зажигания с низкими значениями сопротивления и индуктивности первичной обмотки и большим коэффициентом трансформации (см. табл. 11.1).

• Длительное время катушки для электронных систем зажигания изготовлялись с электрически разделенными обмотками, т.е. с трансформаторной связью. При такой схеме соединения один из выводов вторичной обмотки соединен с корпусом катушки, т.е. с "массой" автомобиля. Считалось, что применением трансформаторной схемы включения обмоток можно избежать перегрузки выходного транзистора коммутатора дополнительным всплеском напряжения, возникающим в первичной обмотке во время разрядных процессов во вторичной цепи системы зажигания. Это утверждение справедливо только тогда, когда корпус катушки имеет надежный контакт с "массой" автомобиля. Однако окисление этого контакта, что довольно часто случается в эксплуатации, приводит к его нарушению, что становится причиной выхода из строя силового транзистора коммутатора. Поэтому в настоящее время катушки контактно-транзисторных и транзисторных систем зажигания выпускаются с автотрансформаторной схемой соединения обмоток.

Первичная обмотка катушки в таких системах зажигания низкоомная и подключается к источнику питания, как правило, через выносной добавочный резистор. Иногда применяется блок из двух добавочных резисторов. Тогда один из резисторов включен постоянно и ограничивает ток в низкоомной первичной цепи, а второй резистор выполняет роль добавочного резистора, как и в классической контактной системе зажигания.

Катушки зажигания, рассчитанные для работы с транзисторным ключом, являются мощными потребителями электрической энергии. Следует помнить, что если на автомобиле, оборудованном электронной системой зажигания, выйдет из строя генераторная установка, то на аккумуляторной батарее можно проехать всего несколько десятков километров, тогда как на автомобиле с контактной системой зажигания в аналогичном случае — сотни километров.

Катушки контактно-транзисторных и транзисторных систем зажигания имеют классическую конструкцию и выполнены по традиционной технологии: они маслонаполненные, с разомкнутым магнитопроводом и в металлическом корпусе. От катушек контактной системы зажигания они отличаются только обмоточными данными. Расход обмоточной меди у них по сравнению с катушками обычной контактной системы больше в 1,2... 1,3 раза за счет увеличения диаметра провода первичной обмотки и увеличения числа витков вторичной. Выходные характеристики катушек контактно-транзисторных и транзисторных систем зажигания близки к характеристикам катушек контактных систем. Однако последним они уступают по скорости нарастания вторичного напряжения (100...200 В/мкс) и, как следствие, более чувствительны к влиянию нагара на свечах.

• В электронных системах зажигания высокой энергии с нормированным временем накопления (временем протекания первичного тока) применяются катушки зажигания, аналогичные по конструкции вышерассмотренным: они имеют автотрансформаторную схему соединения обмоток и разомкнутый магнитопровод. Но поскольку эти катушки развивают повышенное вторичное напряжение при работе на открытую цепь (до 35 кВ), их высоковольтная изоляция усилена. Кроме того, при выборе параметров катушек для современных электронных систем зажигания учитываются следующие особенности работы этих систем:

длительность импульсов первичного тока формируется таким образом, чтобы имел место минимум рассеиваемой мощности в катушке и на силовом транзисторе коммутатора;

время протекания первичного тока зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя и напряжения питания;

амплитуда импульсов первичного тока ограничивается на уровне 6,5...10 А в зависимости от типа электронного коммутатора;

при неработающем двигателе, но включенном зажигании, ток в первичной обмотке катушки зажигания не протекает.

• Конструктивная особенность катушек зажигания, применяемых в электронных системах с нормируемым временем накопления энергии, — наличие специального защитного клапана в высоковольтной крышке или в линии завальцовки крышки с корпусом. Этот клапан открывается в случае увеличения давления масла, что имеет место при повышении его температуры. Срабатывание клапана — это аварийная ситуация, возникающая тогда, когда выходит из строя система управления временем накопления энергии в электронном коммутаторе. При этом длительность протекания первичного тока увеличивается, катушка сильно нагревается и давление масла внутри ее корпуса повышается. Срабатывание защитного клапана предотвращает взрыв катушки. Но после этого катушка восстановлению не подлежит. Представительницей таких катушек является катушка 27.3705, которая широко применяется в составе электронной системы зажигания, например, на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109. Эта катушка и подобные ей работают без добавочного резистора, а стабильные выходные характеристики системы зажигания при пуске двигателя (при снижении напряжения питания до 6...7 В) обеспечиваются за счет низкого сопротивления первичной обмотки (0,4...0,5 Ом).

11.4. Катушки зажигания микропроцессорных систем зажигания

В современных микропроцессорных системах зажигания с накоплением энергии в индуктивности распределение высоковольтных импульсов по свечам в цилиндрах двигателя осуществляется без высоковольтного распределителя и чаще всего с применением двухвыводных катушек зажигания. Такой способ иногда называют статическим распределением. Система зажигания с двухвыводными катушками пригодна для работы на четырехтактном двигателе с любым четным числом цилиндров (2, 4, 6, 8...).

На рис. 11.3 показана схема выходного каскада системы зажигания для 4-х цилиндрового ДВС. Чтобы чередование воспламенений топливовоздушной смеси в цилиндрах соответствовало порядку работы двигателя (1243 или 1342), первая свеча сгруппирована с четвертой, а вторая — с третьей. При таком соединении свечей "рабочие" искры возникают в цилиндрах в конце такта сжатия, а "холостые" искры— в конце такта выпуска. Ясно, что рабочие искры воспламеняют топливовоздушную смесь, а холостые — разряжаются в среде отработавших газов.

Рис. 11.3. Схема низковольтного распределения импульсов высокого напряжения с двумя двухвыводными катушками:

А — выходной каскад двухканального электронного коммутатора; VT1, VT2 — транзисторы коммутатора; TV1, TV2 — катушки зажигания; FV1-FV4 — искровые свечи.

• Первые двухвыводные катушки зажигания были изготовлены на базе традиционных одновыводных катушек с разомкнутым магнитопроводом в маслонаполненном металлическом корпусе. Они имели увеличенные габариты и массу и значительно отличались от прототипа по конструкции. Такие катушки не нашли широкого применения. Разработка новых полимерных материалов, обладающих высокими диэлектрическими свойствами, позволила создавать так называемые "сухие" двухвыводные катушки зажигания.

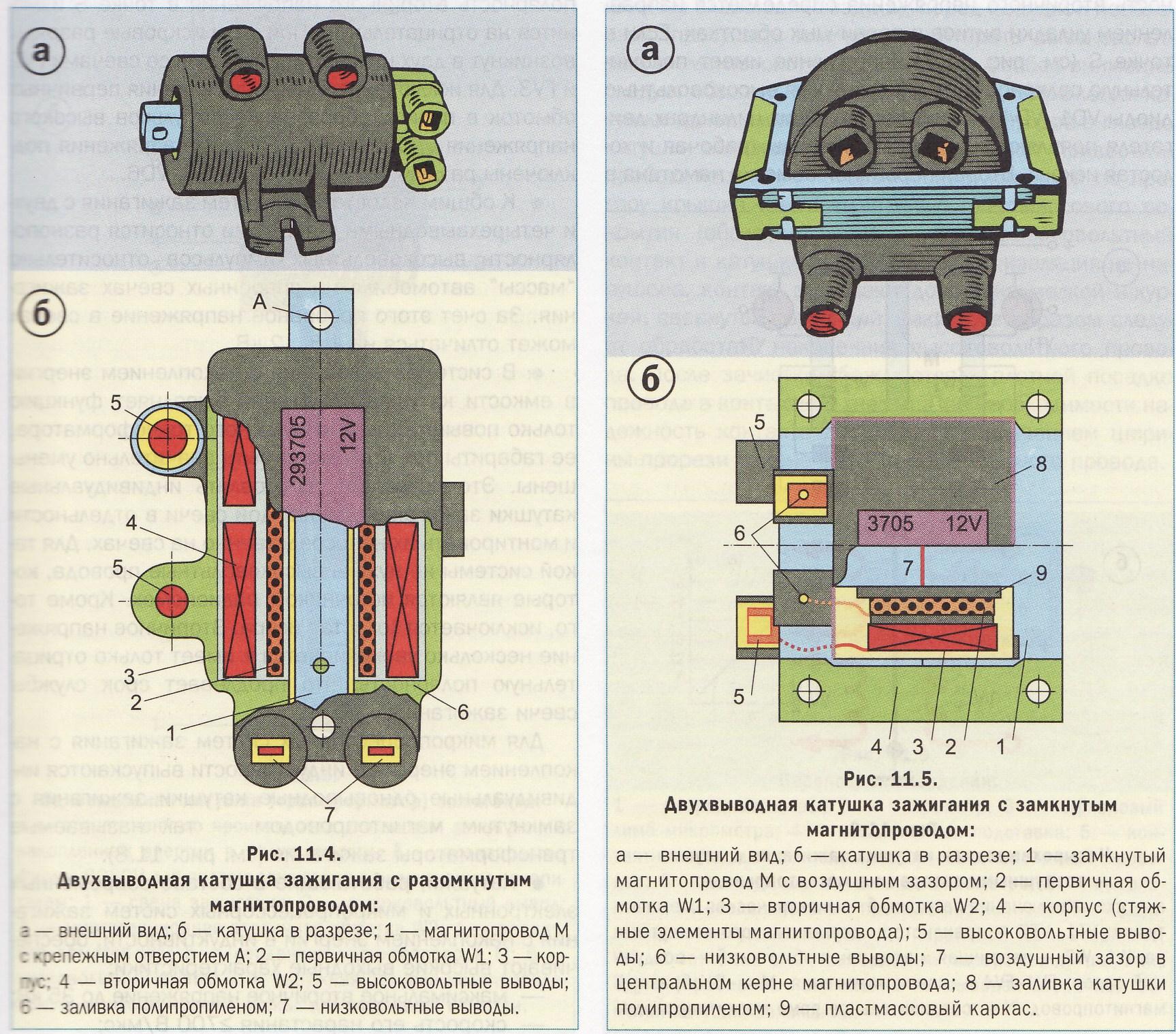

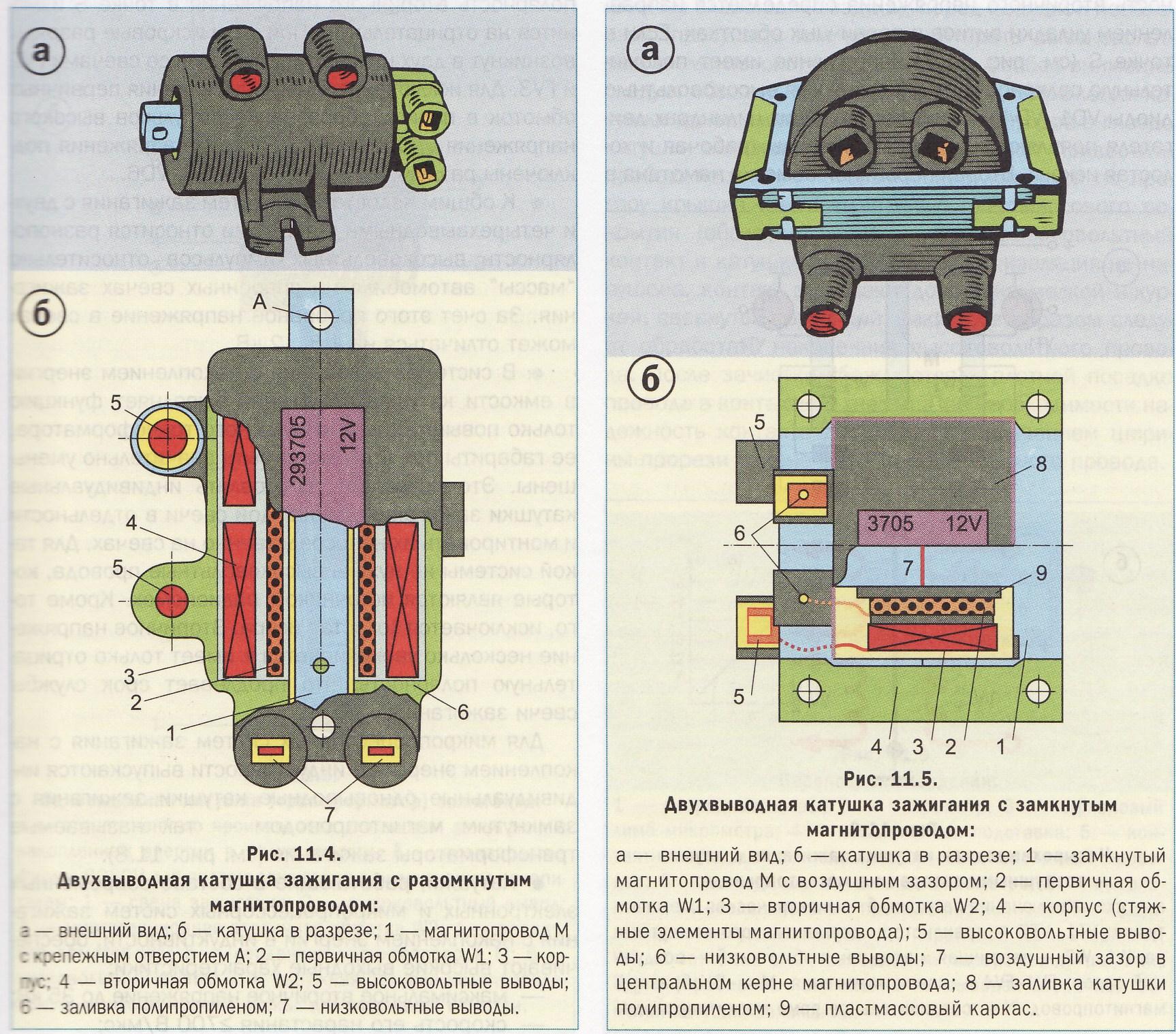

• Двухвыводная катушка зажигания (рис. 11.4) имеет разомкнутый магнитопровод и двухсекционную вторичную обмотку. Вторичная обмотка расположена сверху первичной, что обеспечивает надежную изоляцию выводов высокого напряжения. Охлаждение первичной обмотки — через центральный стержень магнитопровода, который выступает наружу и имеет крепежное отверстие. Обмотки катушки пропитаны компаундом и опрессованы полипропиленом, из пропилена выполнены также корпус, гнезда высоковольтных и низковольтных выводов.

Рис. 11.4. Двухвыводная катушка зажигания с разомкнутым магнитопроводом:

а - внешний вид; б — катушка в разрезе; 1 — магнитопровод М с крепежным отверстием А; 2 — первичная обмотка W1; 3 — корпус; 4 — вторичная обмотка W2; 5 — высоковольтные выводы; 6 – заливка пропиленом; 7 – низковольтные выводы.

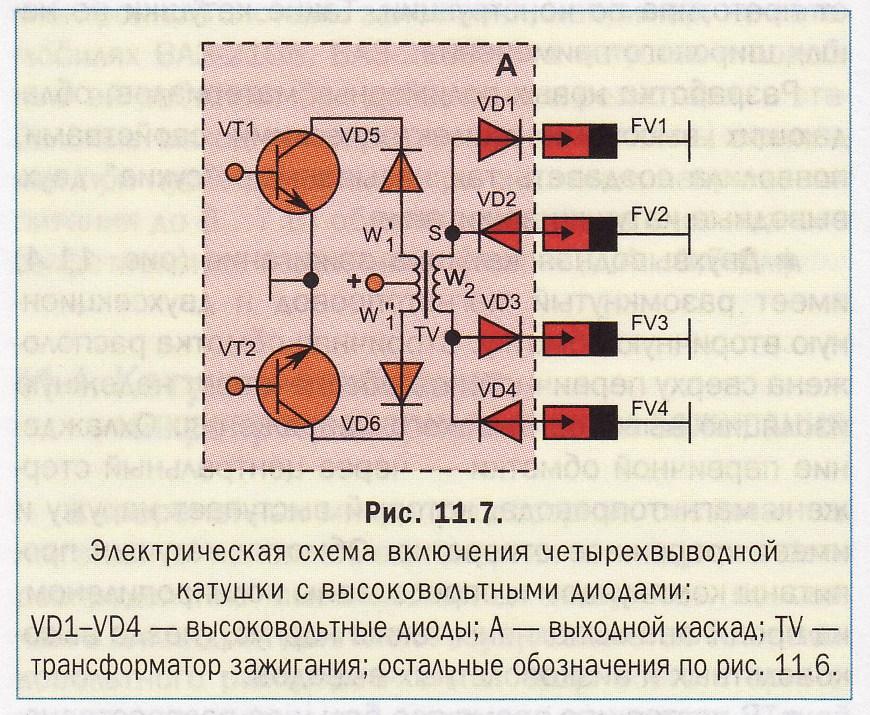

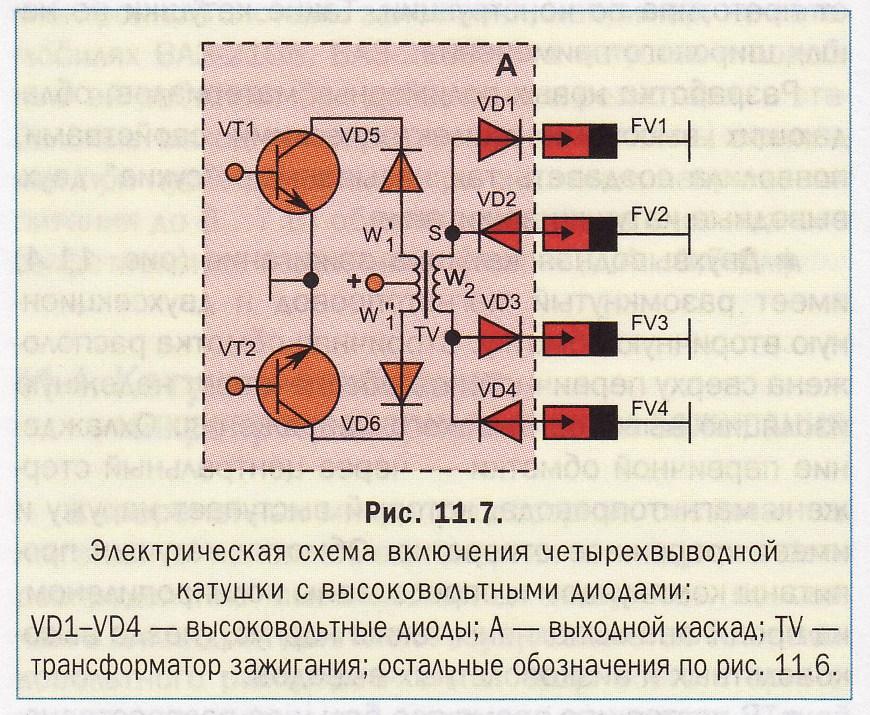

• в настоящее время все большее распространение получают трансформаторы зажигания, т.е. двухвыводные катушки зажигания с замкнутым магнитопроводом 1 (рис. 11.5). В таких катушках вторичная обмотка 3 имеет каркасную секционную намотку, позволяющую уменьшить вторичную емкость и усилить изоляцию вторичной обмотки. Катушка имеет пластмассовый каркас 9, в который вмонтированы обмотки. При сборке обмотки заливаются эпоксидным компаундом 8. Катушка в сборе с обмотками и выводами представляет собой монолитную конструкцию с высокой стойкостью к механическим, электрическим и климатическим воздействиям. Сердечник катушки 1, набранный из тонких листов электротехнической стали, состоит из двух симметричных половин, при стягивании которых в центральном стержне образуется зазор 0,3...0,5 мм для некоторого увеличения индуктивности первичной обмотки повышающего трансформатора (см. поз. 7, рис. 11.5).

Рис. 11.5. Двухвыводная катушка зажигания с замкнутым магнитопроводом:

а — внешний вид; б — катушка в разрезе; 1 — замкнутый магнитопровод М с воздушным зазором; 2 — первичная обмотка W1; 3 — вторичная обмотка W2; 4 — корпус (стяжные элементы магнитопровода); 5 — высоковольтные выводы; 6 — низковольтные выводы; 7 — воздушный зазор в центральном керне магнитопровода; 8 — заливка катушки полипропиленом; 9 — пластмассовый каркас

Наличие замкнутого магнитопровода позволяет уменьшить габариты и вес катушки, повысить КПД преобразования энергии, уменьшить расход обмоточного провода и электротехнической стали, улучшить параметры искрового разряда, снизить трудоемкость изготовления.

В некоторых модификациях микропроцессорных систем зажигания применяются четырехвыводные катушки зажигания, состоящие из двухвыводных катушек, собранных на общем Ш-образном магнитопрово-де (рис. 11.6). В такой конструкции общим элементом является средний стержень магнитопровода, а взаимное влияние двух катушек друг на друга исключается с помощью двух воздушных зазоров 5. Величина этих зазоров может достигать 1...2 мм, чем увеличивается магнитное сопротивление в магнитопроводе и достигается развязка каналов.

Рис. 11.6. Четырехвыводная катушка зажигания с двумя воздушными зазорами в магнитопроводе: а — схема включения катушки; б — электрическая схема катушки; VT1, VT2 — транзисторы двухканального коммутатора; Wl, W2 — первичная и вторичная обмотки; 5 — воздушный зазор; FV1-FV4 — свечи зажигания; М — Ш-образный магнитопровод; N — соединительное ярмо магнитопровода.

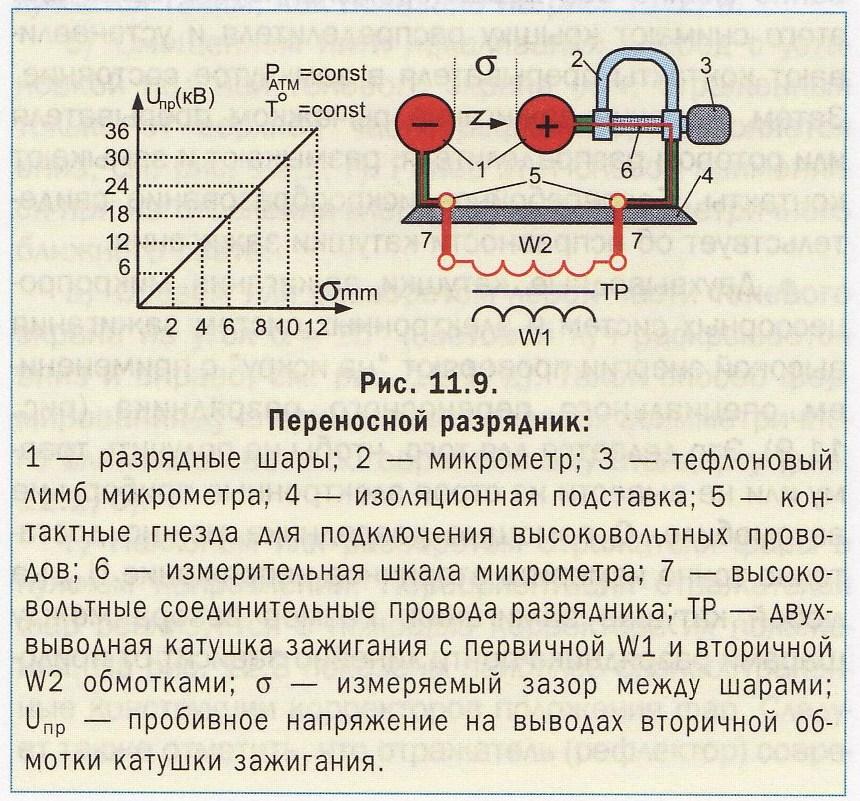

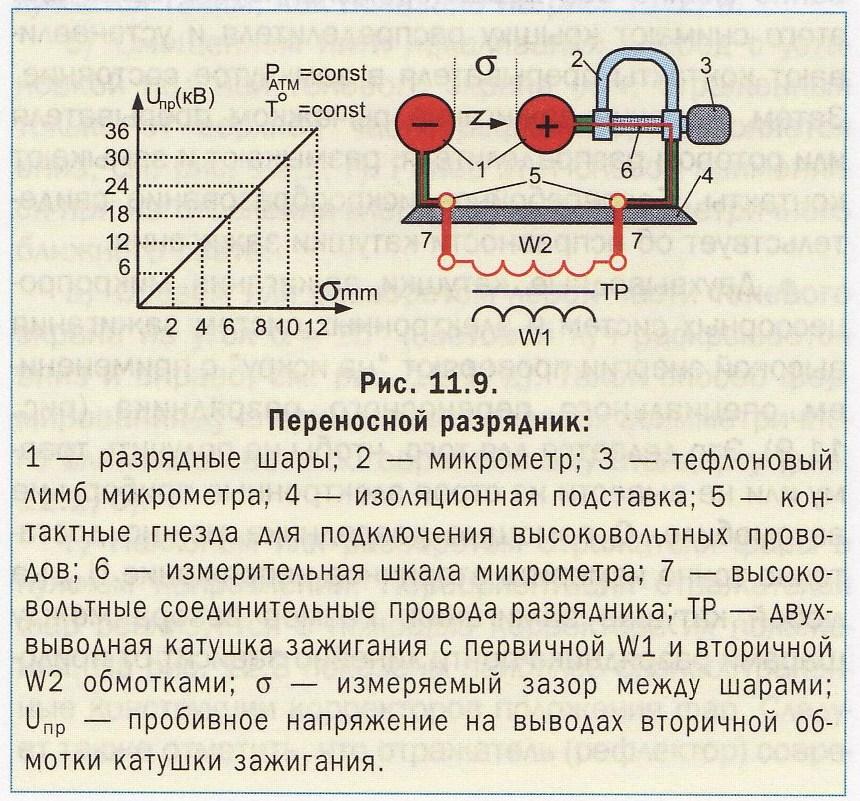

Более распространенной является схема четырехвыводной катушки с высоковольтными диодами (рис. 11.7), которая содержит две встречно намотанные первичные обмотки и одну вторичную. Полярность вторичного напряжения определяется направлением укладки витков в первичных обмотках. Если в точке S (см. рис. 11.7) напряжение имеет положительную полярность, то открываются высоковольтные диоды VD1, VD4 и в соответствующих цилиндрах двигателя появляются искровые разряды (рабочая и холостая искры). Вторая первичная обмотка намотана в направлении, и при прерывании в ней тока полярность вторичного напряжения в точке S изменится на отрицательную. При этом искровые разряды возникнут в двух цилиндрах двигателя со свечами FV2 и FV3.

Рис. 11.7. Электрическая схема включения четырехвыводной катушки с высоковольтными диодами: VD1-VD4 — высоковольтные диоды; А — выходной каскад; TV — трансформатор зажигания; остальные обозначения по рис. 11.6.

(пропущен обзац)

— суммарная длительность фаз искрового разряда 2,0...2,5 мс;

— энергия искрового разряда 80...100 мДж.

Высокий уровень вторичного напряжения и параметров искрового разряда способствует выполнению жестких требований, предъявляемых к современному автомобильному двигателю по экономичности и токсичности. Повышение скорости нарастания вторичного напряжения делает систему зажигания менее чувствительной к нагарообразованию на тепловом конусе искровой свечи. Однако при этом на 20...30% возрастает пробивное напряжение на свечах, что объясняется соизмеримостью времени формирования искрового разряда в свече со временем нарастания на ней вторичного напряжения. При большом запасе по вторичному напряжению это не принципиально.

Рис. 11.8. Одновыводная катушка (трансформатор) зажигания:

а — отечественного производства для систем зажигания с накоплением энергии в индуктивности; 6 — производства фирмы BOSCH для систем зажигания с индуктивным накопителем; 1 — свеча зажигания; 2 — высоковольтный вывод; 3 — многосекционная вторичная обмотка W2; 4 — первичная обмотка W1; 5 — сердечник магнитопровода М; 6 — низковольтный вывод; 7 — наружная заливка полипропиленом; 8 — изоляционный каркас для вторичной обмотки

11.5. Техническое обслуживание

Катушка зажигания — достаточно надежный аппарат электрооборудования автомобиля, поэтому ее техническое обслуживание сведено к минимуму.

• Прежде всего катушка должна быть чистой, как и другие высоковольтные элементы системы зажигания. Часто после мойки автомобиля наличие влаги на крышке катушки зажигания является причиной отказа пуска двигателя. Поэтому в тех случаях, когда влага может попасть в моторный отсек автомобиля (мойка, дождь, длительная стоянка при повышенной влажности воздуха), перед поездкой необходимо просушить или насухо обтереть высоковольтные элементы системы зажигания. Особое внимание следует обратить на вывод высокого напряжения катушки зажигания. Не вставленный до упора в гнездо катушки высоковольтный провод может привести к пробою изоляции, который обнаруживается по прогару крышки или выплавлению пластмассового покрытия (оболочки) корпуса. Если высоковольтный контакт в катушке почернел, но его изоляция не нарушена, контакт зачищают до блеска мелкой шкуркой, свернутой трубочкой. Таким же образом следует обработать наконечник высоковольтного провода. После зачистки убеждаются в плотной посадке провода в контактное гнездо. При необходимости надежность контакта достигается увеличением ширины прорези наконечника высоковольтного провода.

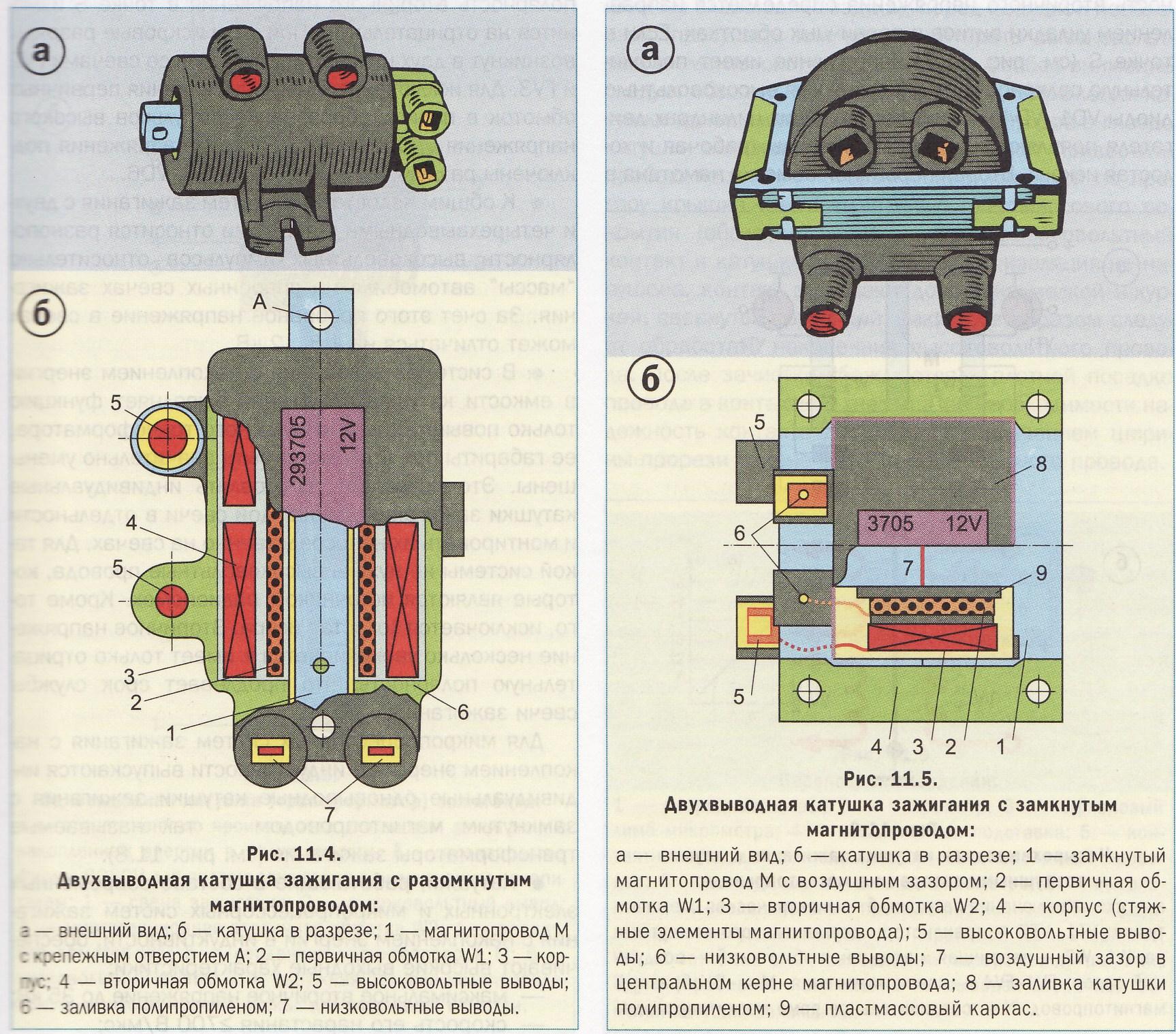

Рис. 11.9. Переносной разрядник 1 — разрядные шары; 2 — микрометр; 3 — тефлоновый лимб микрометра; 4 — изоляционная подставка; 5 — контактные гнезда для подключения высоковольтных проводов; 6 — измерительная шкала микрометра; 7 — высоковольтные соединительные провода разрядника; TP — двухвыводная катушка зажигания с первичной W1 и вторичной W2 обмотками; о — измеряемый зазор между шарами; Uпр — пробивное напряжение на выводах вторичной обмотки катушки зажигания.

Обеспечение надежного крепления катушки к кузову автомобиля предупреждает появление механических повреждений и улучшает ее охлаждение. Кроме того, в контактно-транзисторных и транзисторных системах зажигания с катушками типа Б114, Б116, у которых обмотки имеют трансформаторную связь, предотвращается выход из строя силового транзистора коммутатора.

Неисправность катушки классической конструкции можно обнаружить внешним осмотром с последующей проверкой ее работоспособности "на искру". Внешним осмотром могут быть найдены трещины и электрические прожоги на крышке вокруг высоковольтного вывода. Для проверки катушки "на искру" отсоединяют центральный высоковольтный провод от распределителя и располагают его на расстоянии 5...10 мм от корпуса двигателя. Затем стартером прокручивают коленчатый вал двигателя и наблюдают за искрообразованием в зазоре между наконечником высоковольтного провода и "массой". В контактной системе зажигания проверять искрообразо-вание можно без вращения коленчатого вала. Для этого снимают крышку распределителя и устанавливают контакты прерывателя в замкнутое состояние. Затем, включив зажигание рычажком прерывателя или ротором распределителя, размыкают и замыкают контакты. Бесперебойное искрообразование свидетельствует об исправности катушки зажигания.

Двухвыводные катушки зажигания микропроцессорных систем и электронных систем зажигания высокой энергии проверяют "на искру" с применением специального переносного разрядника (рис. 11.9). Это делается для того, чтобы не получить травму или не вывести из строя электронные приборы на автомобиле. С помощью разрядника можно достаточно точно измерить вторичное напряжение Unp на любой катушке зажигания. Размер зазора между шарами разрядника почти линейно зависит от приложенного к ним напряжения в момент появления искры (см. график на рис. 11.9).

При отсутствии искры в зазоре между корпусом двигателя и наконечником провода, отсоединенного от центрального вывода распределителя, или между электродами разрядника проверку катушки завершают измерением сопротивлений обмоток. Если измеренные значения сопротивлений соответствуют нормальным (см. табл. 11.1), а высоковольтной искры не возникает, то в катушке может иметь место высоковольтный (неконтролируемый простым способом) пробой изоляции между витками или на корпус. Такая неисправность может быть обнаружена только на специальном испытательном стенде. В любом случае катушка зажигания, в которой обнаружены неисправности, не ремонтируется и подлежит замене.

• В заключение следует отметить, что при написании настоящей главы использовалась, в основном, информация по отечественным катушкам зажигания. Что касается катушек зажигания импортных автомобилей, то они имеют очень схожие параметры и конструктивные показатели, так как рассчитываются и изготовляются по совершенно аналогичным принципам. Отсюда ясно, что замена импортных катушек зажигания отечественными возможна и вполне допустима. Следует только иметь ввиду, что катушки зажигания от разных типов систем зажигания не взаимозаменяемы, например, батарейная катушка зажигания не будет работать в электронной системе и наоборот — их параметры совершенно различны.

При замене катушки зажигания на ее место подбирают катушку со схожими рабочими параметрами, которые не должны отличаться более чем на 20...30%, а сами катушки должны иметь одинаковое конструктивное исполнение.

В табл. 11.1 в качестве примера желтой строкой выделены параметры взаимозаменяемых катушек зажигания.