СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Экспериментальная работа на тему "Роль спортивных игр в формировании личностных качеств ребенка и его физическом развитии"

Экспериментальная работа "роль спортивных игр в формировании личностных качеств ребенка и его физическом развитии"

Просмотр содержимого документа

«Экспериментальная работа на тему "Роль спортивных игр в формировании личностных качеств ребенка и его физическом развитии"»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………..3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ

1.1 Психофизиологические особенности развития ребенка………………………….6

1.2 Значение развития психофизических качеств у детей-дошкольников…………..8

1.3 Оценка уровня развития психофизических качеств у детей-дошкольников………………………………………………………………………….11

2. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ

2.1 Спортивная игра, ее значение………………………………………………….….15

2.2 Классификация и характеристика спортивных игр……………………………...20

2.3 Методика организации и проведения спортивной игры…………………..…….24

3. РОЛЬ СПОРТИВНЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ (НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В МБДОУ «Счастливый малыш»)

3.1 Организация и проведение педагогического эксперимента………………...…..33

3.2 Констатирующий эксперимент…………………………………………………...36

3.3 Формирующий эксперимент……………………………………………...………38

3.4 Контрольный эксперимент………………………………………………………..39

Заключение………………………..………………...…………………………...43

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………….………………….………………………….45

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………...………………………….48

ВВЕДЕНИЕ

Нормально развивающийся ребенок с рождения стремится к движениям. Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. Играть для них – это, прежде всего, двигаться, действовать.

Анализ показателей здоровья, физического и двигательного развития детей старшего дошкольного возраста в последние годы свидетельствует о тревожных тенденциях. По данным Е.Н.Вавиловой, Н.А.Ноткиной, М.А.Правдовой, Ю.К.Чернышенко, В.И.Усакова от 30% до 40% детей старшего дошкольного возраста имеют низкий уровень двигательного развития. Причины этого кроются в современном образе жизни. Психологи, педагоги, медики отмечают общую тенденцию для детских учреждений - снижение двигательной активности детей (Ю.Ф.Змановский, М.А.Рунова, С.Б.Шарманова, А.И.Федоров), а для ребенка-дошкольника потеря в движениях - это потеря в здоровье, развитии, знаниях. Не случайно в программе воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях вопрос здоровья стоит на первом месте. Если учесть, что двигательная активность является еще и условием, стимулирующим фактором развития интеллектуальной, эмоциональной и других сфер, то становится очевидным актуальность данного вопроса.

О спортивной игре написано много. Существует обширная отечественная литература как теоретического, так и методического характера, в которой рассматриваются роль игры, ее распространение, сходство и различие игрового фольклора у разных народов, методические особенности и т.д. Крупнейшие педагоги, ученые считали игру весьма полезной для народного воспитания. На основе их работ и учета зарубежных публикаций спортивная игра рассматривается как осмысленная деятельность, направленная на достижение конкретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. Так, по утверждению отечественных педагогов Е.Н.Водовозовой, П.Ф.Каптерева, П.Ф.Лесгафта, Е.А.Покровского, К.Д.Ушинского и др., спортивные игры являются наиболее эффективным средством физического воспитания. В ней проявляется творческая инициатива играющего, выражающаяся в разнообразии действий, согласованная с коллективными действиями. Спортивные игры, построенные на движениях, требующих большой затраты энергии (бег, прыжки и др.), усиливают обмен веществ в организме. Они оказывают укрепляющее действие на нервную систему ребёнка, способствуют созданию бодрого настроения у детей. Активные движения повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, вызывая мобилизацию защитных сил организмов, способствует улучшению питания тканей, формированию скелета, правильной осанки и повышению иммунитета к заболеваниям. Во время спортивных игр у детей совершенствуются движения, развиваются такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и настойчивость. Они приучаются согласовывать свои действия и даже соблюдать определенные правила.

В то же время целый ряд проблем, связанных с физическим воспитанием дошкольников и их развитием, еще не нашли своего полного разрешения. К ним мы относим, в частности, использование большего количества разнообразных спортивных игр, целенаправленно развивающих определенное психофизическое качество.

Объект исследования: психофизические качества детей-дошкольников.

Предмет исследования: спортивная игра как средство развития психофизических качеств у детей-дошкольников.

Цель исследования: изучить роль спортивных игр на формирование личности ребенка и его физическое развитие

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Изучить особенности психофизиологического развития детей-дошкольников;

Определить значение развития психофизических качеств у детей-дошкольников;

Выявить значение и методы развития психофизических качеств у детей на основе использования спортивных игр-дошкольников;

Организовать экспериментальную работу по апробации спортивных игр для развития психофизических качеств у детей.

Применялись следующие методы исследования:

Анализ теоретической и научно-методической литературы по теме исследования;

Педагогическое наблюдение;

Педагогический эксперимент.

Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы в дошкольных образовательных учреждениях с целью повышения уровня физической подготовленности у детей.

Структура и объём работы. Курсовая работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ

1.1 Психофизиологические особенности развития ребенка

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела.

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки.

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения.

Проявления в психическом развитии [21, с. 91]:

хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;

стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении с взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;

стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами).

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и мускулатура) у детей еще далеко до завершения. Кости детей содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень спортивны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-7 лет заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-7 лет характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка б лет как мышечно-фасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей [16, с. 19].

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость).

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-8 лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об определенной моторной зрелости детей .

Особенности физического развития детей младшего школьного возраста обусловлены также значительным увеличением тотальных размеров и изменением пропорций тела, за год длина тела увеличивается в среднем на 4-6 см, масса - на 2-2,5 кг, окружность грудной клетки - на 2-3 см. При этом к 7 годам длина ног увеличивается более чем втрое, рук - в 2,5 раза, а туловища - в 2 раза, по сравнению с величиной этих показателей у новорожденного [16, с. 20].

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. У ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества) [15, с. 16]:

сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги);

подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);

прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;

бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м; ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;

бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок и др. удобной рукой на 5-8 м;

хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.

Двигательная активность оказывает влияние и на формирование психофизиологического статуса ребенка. Существует прямая зависимость между уровнем физической подготовленности и психическим развитием ребенка, двигательная активность стимулирует перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, ритмические движения тренируют пирамидную и экстрапирамидную системы. Дети, имеющие большой объём двигательной активности в режиме дня характеризуются средним и высоким уровнем физического развития, адекватными показателями состояния ЦНС, экономичной работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышенной иммунной устойчивостью, низкой заболеваемостью простудными заболеваниями.

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается спортивность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их возрастных особенностей.

1.2 Значение развития психофизических качеств у детей-дошкольников

Воспитание психофизических качеств - необходимое условие полноценного физического развития дошкольников. Чтобы ползать, ходить, бегать, прыгать, метать - нужно обладать соответствующими двигательными качествами, которые необходимо развивать. Изучением того, что представляют собой психофизеские качества – занимались такие исследователи как Е.Н.Вавилова, Н.А.Ноткина, Л.В.Волков, В.М.Зациорский, Э.С.Вильчковский, М.Ю.Кистяковская и другие.

Объем двигательных навыков и умений, которые необходимо сформировать у детей дошкольного возраста, дается в «Программе воспитания в детском саду», и он может быть расширен при наличии соответствующих условий в дошкольных учреждениях, подготовленности детей, квалификации воспитателей.

Увеличение на 6-7-м году жизни спортивности, силы и уравновешенности процессов возбуждения и торможения ЦНС, а также функциональная зрелость мышечной системы обеспечивает значительное повышение уровня развития быстроты двигательных действий. Скрытый период двигательной реакции с возрастом укорачивается, время реакции руки меньше, чем время реакции ноги. В данном возрасте упражняемость детей в разнообразных бытовых, игровых движениях оказывает тренирующее воздействие на данные группы мышц и двигательные центры коры головного мозга.

Наряду с быстротой в старшем дошкольном возрасте активно развивается мышечная сила. В то же время, следует отметить, что в старшем дошкольном возрасте детям не всегда удается мобилизовать мышечные усилия в нужный момент, поэтому результаты проявления чистого качества силы при выполнении движений сложны даже для детей этого возраста. Значительно успешнее дети выполняют задания, которые дают возможность комплексного проявления работы нескольких мышечных групп - например, бросок набивного мяча. В данном возрасте в основном используются упражнения требующие совместного проявления силы и быстроты движения (метания, прыжки).

Экспериментальные исследования развития выносливости у детей старшего дошкольного возраста показали, что время деятельности, в течение которого дети могут поддерживать заданную интенсивность, заметно возрастает. Как показывают наблюдения, дети 6 лет в среднем могут пробегать 3120 м без отдыха, при этом отсутствуют внешне выраженные признаки утомления [17, с. 42]

Развитие силы и выносливости обеспечивает повышение уровня физической работоспособности. Как показывают исследования, режим двигательной активности влияет на данный показатель существенно.

Умение произвольно координировать свои движения совершенствуется на протяжении всего дошкольного возраста. Особенно большие сдвиги в управлении движениями наблюдаются у детей 6-7-го года жизни. Способность точно и четко выполнять разнообразные движения в старшем дошкольном возрасте повышается, что обусловлено зрелостью нервной системы, увеличением роли кинестетического контроля с возрастом.

Изучение структуры психофизических показало, что в дошкольном возрасте преимущественное внимание должно быть уделено развитию ловкости, быстроты, глазомера, гибкости, равновесия, но не следует забывать и о соразмерном развитии силы и выносливости. При выполнении любого упражнения в той или иной степени проявляются все двигательные качества, но преимущественное значение приобретает какое-нибудь одно из них. Например, при беге на короткие дистанции – быстрота, при беге на длинную дистанцию – выносливость, а при прыжках в длину и в высоту с разбега – сила в сочетании с быстротой. С развитием быстроты, ловкости, силы увеличиваются длина, высота прыжка, дальность метания.

Правильное выполнение физических упражнений положительно влияет на развитие мышц, связок, суставов, костного аппарата. Так, ребенок, научившись правильно метать на дальность способом «из-за спины через плечо», выполняет замах и бросок с большей амплитудой движения туловища, ног, рук, что способствует лучшему развитию соответствующих мышц, связок и суставов.

Сформированные двигательные навыки и умения позволяют экономить физические силы. Если ребенок делает упражнение легко, без напряжения, то он тратит меньше нервно-мышечной энергии на его выполнение. Благодаря этому есть возможность повторять упражнение большее количество раз и более эффективно влиять на сердечнососудистую и дыхательную системы, а также развивать двигательные качества. Использование прочно сформированных навыков и умений позволяет осмысливать задачи, возникающие в непредвиденных ситуациях в процессе двигательной, особенно игровой, деятельности. Так, ребенок, научившись правильно прыгать в длину с разбега, уже думает не о том, как надо прыгать через ров в игре «волк во рву», а о том, как лучше спастись от волка.

Двигательные навыки и умения, сформированные у детей до 7 лет, составляют фундамент для дальнейшего совершенствования их в школе, облегчают овладение более сложными движениями и позволяют в дальнейшем достигать высоких результатов в спорте. Следовательно, правильно организованное педагогическое воздействие по целенаправленному формированию и совершенствованию физических качеств оказывает положительное влияние на здоровье ребёнка, на работоспособность организма, умственное развитие.

Таким образом, бег, прыжки, метания - те двигательные умения, которые ребенок должен освоить до школы. Насколько успешно он это сделает, зависит от ловкости, быстроты, силы и выносливости, т.е. от развития психофизических качеств. По уровню развития этих качеств можно судить о физической подготовленности ребенка.

1.3 Оценка уровня развития психофизических качеств у детей-дошкольников

Своевременная и углубленная диагностика физической подготовленности позволяет выявить уровень развития движений и физических качеств ребенка и соответствие их возрастным нормам.

На основании результатов тестирования изучаются особенности моторного развития детей, разрабатываются необходимые средства и методы их физического воспитания, раскрываются неравномерности в развитии двигательных функций. Все это дает возможность установить причины отставания или опережения в усвоении программы, наметить педагогические приемы, способствующие оптимизации двигательной активности детей в условиях дошкольного учреждения.

Тесты на физическую подготовленность дошкольников позволяют определить физические качества (быстрота, сила, гибкость, выносливость и ловкость); сформированность двигательных умений и навыков. Их подбор зависит от знаний педагогом методики проведения того или иного теста, условий ДОУ, наличия региональных стандартов по нему (Приложение А).

Следует заметить, что степень развития физических качеств говорит и об уровне психического развития, а также о наличии у ребенка определенных задатков. Например, ловкость указывает на развивающиеся способности быстро обучаться.

Быстрота оценивается по скоростному бегу на дистанцию 30м.

Сила кистей рук оценивается с помощью ручного динамометра, сила плечевого пояса — по показателям метания вдаль набивного мяча весом 1 кг способом из-за головы двумя руками, сила нижних конечностей — по прыжкам в длину с места.

Ловкость оценивается по разнице времени пробегания дистанции в 10 м прямым и челночным способом (пробежать 5 м, повернуться и бежать назад). Можно измерять ловкость по времени работы на полосе препятствий. Ребенку следует пробежать по гимнастической скамейке длиной 5 м, прокатить мяч между шестью предметами (кегли, кубы, другие предметы), расположенными друг от друга на расстоянии 50 см, подлезть под дугу высотой 40 см.

Гибкость измеряется по степени наклона туловища из основной стойки, не сгибая колен. Упражнение выполняется на гимнастической скамейке высотой 20-25 см, к которой прикрепляется специальная измерительная линейка. Лучше выделить ее деления разным цветом. Например, первый сантиметр — красный, второй — зеленый и т.д. Ребенок должен встать на скамейку так, чтобы кончики пальцев ног были вровень с краем скамейки. По команде он наклоняется вперед, не сгибая колен, стараясь коснуться кончиками пальцев края скамейки, и фиксирует это положение в течение 5 секунд. Этот показатель считается нормой (номинальный). Если ребенок не смог удержаться в этом положении 5 секунд или не дотягивается до края скамейки, не сгибая при этом коленей, — результат считается неудовлетворительным (пессимальным).

Оптимальным считается результат, при котором пальцы ребенка опускаются ниже края скамейки (например, на 0,5 см, 1 см, 2 см и т.д.).

Выносливость оценивается по непрерывному бегу. Для детей дошкольного возраста можно использовать следующие примерные показатели: 6 лет — 7 лет 300 м. Тест считается выполненным, если ребенок пробежал всю дистанцию без остановки.

Критерии оценки зависят от возраста: до трех лет – простая оценка: «умеет», «не умеет»; после трех лет – стандартная пятибалльная шкала; в школе и других учреждениях – более точная рейтинговая шкала.

Темпы прироста физических качеств рассчитываются по формуле В.И. Усакова:

W=

где W — прирост показателей темпов, %; V1 — исходный уровень; V2 — конечный уровень.

Анализ темпов прироста психофизических качеств, разработанный В.И.Усаковым, используется для оценки эффективности системы физического воспитания (Таблица 1).

Таблица 1 - Шкала оценок темпов прироста физических качеств детей

| Темпы прироста, % | Оценка | За счет чего достигнут прирост |

| До 8 | Неудовлетворительно | За счет естественного роста |

| 8-10 | Удовлетворительно | За счет естественного роста и роста естественной двигательной активности |

| 10-15 | Хорошо | За счет естественного роста и целенаправленной системы физического воспитания |

| свыше 15 | Отлично | За счет эффективного использования естественных сил природы и физических упражнений |

В течение года показатели психофизических качеств могут изменяться. Это происходит за счет естественного роста детей, роста их двигательной активности, целенаправленной работы по физическому воспитанию.

Уровень физической подготовленности детей оценивается по скоростному бегу, метанию в вертикальную цель и прыжкам в длину с места. Этих показателей вполне достаточно, чтобы оценить уровень подготовленности детей, но вовсе не означает, что следует обучать детей только этим движениям. Если мы не будем учить детей лазанию, равновесию, медленному бегу и другим движениям, оптимальных результатов физической подготовленности получить не удастся.

Более точную оценку физической подготовленности детей можно получить в ее соотнесении с коэффициентом двигательного развития детей, но можно воспользоваться и стандартными возрастными показателями. Дети одного возраста тем не менее различаются по росту и массе тела. Поэтому и показатели их физической подготовленности в пределах одного возраста могут быть разными.

2. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ

2.1 Спортивная игра, ее значение

Игра может быть средством самопознания, развлечения, отдыха, средством физического и общего воспитания. Игра – очень эмоциональная деятельность, поэтому она представляет большую ценность в воспитательной работе. Среди широкого разнообразия игр в формировании разносторонне развитой личности ребенка спортивным играм отводится важнейшее место.

Значение спортивных игр велико: они являются одновременно и средством и методом воспитания ребенка. Спортивная игра как средство и как метод характеризуется разнообразием воздействия на ребенка за счет физических упражнений, включаемых в игру в виде двигательных заданий.

В спортивных играх развиваются и совершенствуются разнообразные движения в соответствии со всеми их характеристиками, направляются особенности поведения детей и проявления необходимых физических и нравственных качеств.

Опираясь на общие цели физического воспитания дошкольников, выделим основные задачи, решаемые при проведении спортивных игр. К ним относятся: оздоровительные, воспитательные, образовательные [7, с. 10].

Оздоровительные задачи. При правильной организации занятий с учетом возрастных особенностей и физической подготовленности занимающихся спортивные игры оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки у детей, а также повышают функциональную деятельность организма.

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем. Большое количество движений активизирует дыхание, кровообращение и обменные процессы. Это в свою очередь оказывает благотворное влияние на психическую деятельность.

Доказано, что спортивные игры улучшают физическое развитие детей, благотворно воздействуют на нервную систему и укрепляют здоровье, т.к. почти в каждой игре присутствует бег, прыжки, метания, упражнения на равновесие и т.д.

Воспитательные задачи. Игре принадлежит большая роль в формировании личности. В процессе игры активизируются память, представления, развиваются мышление, воображение. Во время игры дети действуют в соответствии с правилами, которые обязательны для всех участников. Правила регулируют поведение играющих и способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплинирован-ности. Вместе с тем необходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в игре, содействует воспитанию волевых качеств — выдержки, смелости, решительности, умения справляться с отрицательными эмоциями. Дети усваивают смысл игры, учатся действовать в соответствии с избранной ролью, творчески применяют имеющиеся двигательные навыки, учатся анализировать свои действия и действия товарищей.

Спортивные игры нередко сопровождаются песнями, стихами, считалками, игровыми зачинами. Такие игры пополняют словарный запас, обогащают речь детей.

В спортивных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий заставляет искать все новые и новые пути решения возникающих задач. Все это способствует развитию самостоятельности, активности, инициативы, творчества, сообразительности.

Большое значение имеют спортивные игры для нравственного воспитания. Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям.

Спортивная игра носит коллективный характер. Мнение сверстников, как известно, оказывает большое влияние на поведение каждого игрока. В коллективной спортивной игре каждый участник наглядно убеждается в преимуществах общих, дружных усилий, направленных на преодоление препятствий и достижение общей цели.

Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, умение контролировать свои поступки, свое поведение. Добровольное принятие ограничений действий правилами, принятыми в коллективной спортивной игре, при одновременном увлечении игрой дисциплинирует играющих детей. В зависимости от качества выполнения роли тот или иной участник спортивной игры может заслужить поощрение или, наоборот, неодобрение товарищей; так дети приучаются к деятельности в коллективе.

В игре формируется честность, дисциплинированность, справедливость. Спортивная игра учит искренности, товариществу.

В играх дети отражают накопленный опыт, углубляют, закрепляют своё представление об изображаемых событиях, о жизни. Игры расширяют круг представлений, развивают наблюдательность, сообразительность, умение анализировать, сопоставлять и обобщать виденное, на основе чего делать выводы из наблюдаемых явлений в окружающей среде. Выполняя различные роли, изображая разнообразные действия, дети практически используют свои знания о повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях природы, о средствах передвижения, о современной технике. В процессе игр создаются возможности для развития речи, упражнения в счете и т.д.

Увлекательный игровой сюжет вызывает у участников положительные эмоции и побуждает их к тому, чтобы они с неослабевающей активностью многократно проделывали те или иные приемы, проявляя необходимые волевые качества и физические способности.

Для возникновения интереса к игре большое значение имеет путь к достижению игровой цели - характер и степень трудности препятствий, которые надо преодолевать для получения конкретного результата, для удовлетворения игрой.

Соревновательный характер коллективных спортивных игр также может активизировать действия игроков, вызывать проявление решительности, мужества и упорства для достижения цели. Однако необходимо учитывать, что острота состязаний не должна разъединять играющих.

Игре свойственны противодействия одного игрока другому, одной команды - другой, когда перед играющим возникают самые разнообразные задачи, требующие мгновенного разрешения. Для этого необходимо в кратчайший срок оценить окружающую обстановку, выбрать наиболее правильное действие и выполнить его, так спортивные игры способствуют самопознанию. Кроме того, занятия играми вырабатывают координированные, экономные и согласованные движения; игроки приобретают умения быстро входить в нужный темп и ритм работы, ловко и быстро выполнять разнообразные двигательные задачи, проявляя при этом необходимые усилия и настойчивость, что важно в жизни.

Образовательные задачи:

игра оказывает большое воздействие на формирование личности: это такая сознательная деятельность, в которой проявляется и развивается умение анализировать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. Занятия играми способствуют развитию у детей способностей к действиям, которые имеют значение в повседневной практической деятельности, в самих занятиях играми, а также в гимнастике, спорте и туризме;

правила и двигательные действия спортивной игры создают у играющих верные представления о поведении в реальной жизни, закрепляют в их сознании представления о существующих в обществе отношениях между людьми.

Большое образовательное значение имеют спортивные игры, проводимые на местности в летних и зимних условиях: в лагерях, на базах отдыха, в походах и экскурсиях. Игры на местности способствуют образованию навыков, необходимых туристу, разведчику, следопыту.

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи надо решать в комплексе, только в таком случае каждая спортивная игра будет эффективным средством разностороннего физического воспитания детей.

Однако, следует помнить, что при проведении спортивных игр в силу их специфики, прежде всего, решаются задачи собственно физического воспитания, поэтому основная задача спортивных игр – укреплять здоровье занимающихся, способствовать их правильному физическому развитию; содействовать овладению жизненно необходимыми двигательными навыками, умениями и совершенствованию в них; развитие реакции, развитие ловкости, познание движения и новых возможностей тела.

Особо следует отметить значение спортивных игр в воспитании психофизических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, координация движений, и, что немаловажно, эти физические качества развиваются в комплексе.

Быстрая смена обстановки в процессе игры приучает ребенка целесообразно использовать известные ему движения в соответствии с той или иной ситуацией, обеспечивая их совершенствование. Физические качества - быстрота реакции, ловкость, глазомер, равновесие, навыки пространственной ориентировки и др. проявляются естественно. Все это положительно сказывается на совершенствовании двигательных навыков. Например, для того чтобы увернуться от «ловишки», надо проявить ловкость, а спасаясь от него, бежать как можно быстрее. Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и много раз, одни и те же движения, не замечая усталости. А это приводит к развитию выносливости.

Большинство спортивных игр требует от участников быстроты. Это игры, построенные на необходимости мгновенных ответов на звуковые, зрительные, тактильные сигналы, игры с внезапными остановками, задержками и возобновлением движений, с преодолением небольших расстояний в кратчайшее время. Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, быстрый переход участников от одних движений к другим способствуют развитию ловкости.

Для воспитания силы хорошо использовать игры, требующие проявления умеренных по нагрузке, кратковременных скоростно-силовых напряжений. Игры с многократными повторениями напряженных движений, с постоянной двигательной активностью, что вызывает значительные затраты сил и энергии, способствуют развитию выносливости. Совершенствование гибкости происходит в играх, связанных с частым изменением направления движений.

Таким образом, спортивные игры создавая атмосферу радости, делают наиболее эффективным комплексное решение оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Активные движения, обусловленные содержанием игры, вызывают у детей положительные эмоции и усиливают все физиологические процессы.

В игровой деятельности детей объективно сочетаются два очень важных фактора: с одной стороны, дети включаются в практическую деятельность, развиваются физически, привыкают самостоятельно действовать; с другой стороны - получают моральное и эстетическое удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания окружающей их среды. Все это в конечном итоге способствует воспитанию личности в целом. Следовательно, спортивные игры - действенное средство разностороннего развития.

2.2 Классификация и характеристика спортивных игр

Существует несколько классификаций спортивных игр (Приложение В). Традиционно игры различают по наличию/отсутствию инвентаря, по количеству участников, по степени интенсивности и специфики физической подготовки, наличию/отсутствию ведущего, месту проведения (двор, комната, водоем), по элементам разметки пространства, по системе подсчета очков, по игровым прелюдиям и наказанию, по общему сюжету и т.д.

Рассматривая спортивные игры по признаку организации играющих, можно выделить следующие:

а) без разделения коллектива на команды (игры, основанные на простейших взаимоотношениях между участниками);

б) с разделением коллектива на команды (игры направленные на воспитание коллективных действий).

Игры могут протекать в различных сочетаниях:

а) игры, где имеет место активное единоборство;

б) игры, без соприкосновение с соперником;

в) игры-эстафеты, в которых действия каждого участника одинаково направлены, связаны с выполнением отдельных заданий.

Отличают элементарные спортивные игры и спортивные игры - баскетбол, хоккей, футбол и др., спортивные игры - игры с правилами. В детском саду используются преимущественно элементарные спортивные игры.

Рассмотрим классификацию спортивных игр по следующим признакам [12, с. 21]:

по возрасту (для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста или в соответствии с возрастной группой детского сада);

по содержанию (от самых простых, элементарных до сложных с правилами и полуспортивных игр);

по преобладающему виду движений (игры с бегом, прыжками, лазаньем и ползанием, катанием, бросанием и ловлей, метанием);

по физическим качествам (игры для развития ловкости, быстроты, силы, выносливости, гибкости);

по видам спорта (игры, подводящие к баскетболу, бадминтону, футболу, хоккею; игры с лыжами и на лыжах, в воде, на санках и с санками, на местности);

по признаку взаимоотношений играющих (игры с соприкосновением с противником и игры без соприкосновения);

по сюжету (сюжетные и бессюжетные);

по организационной форме (для занятий физкультурой, активного отдыха, физкультурно-оздоровительной работы);

по спортивности (малой, средней и большой спортивности - интенсивности);

по сезону (летние и зимние);

по месту занятий (для спортивного зала, спортивной площадки; для местности, помещений);

по способу организации играющих: командные и некомандные (с разделением на команды, игры-эстафеты; условия игр предполагают двигательные задания, одинаковые для команды, итоги игры подводятся по общему участию всех членов команды; игры без разделения команды - каждый играющий действует самостоятельно в соответствии с правилами игр).

Учитывая, что одной из главных задач физического воспитания является развитие и совершенствование физических качеств занимающихся, возникает необходимость оценки применяемых игр с точки зрения двигательной активности, интенсивности игровой деятельности (Таблица 2).

Таблица 2 - Группировка игр по проявлению у занимающихся физических качеств

| Качества проявляемые в игре | Характеристика игровых действий |

| Ловкость | Игры, побуждающие немедленно переходить от одних действий к другим. Игры, требующие сосредоточить внимание одновременно на нескольких действиях (бег, прыжки, действия с увертыванием) |

| Быстрота | Игры, побуждающие своевременных ответов на зрительные, звуковые сигналы с короткими перебежками; с преодолением небольших расстояний в кратчайший срок; с бегом на скорости в изменяющихся условиях |

| Сила | Игры с кратковременными мышечными напряжениями динамического и статистического характера |

| Выносливость | Игры с неоднократными повторениями активных, энергично выполняемых действий, связанных с непрерывными интенсивными движениями, в которых активные действия чередуются с короткими паузами для отдыха, переходами от одних видов движений к другим |

| Гибкость | В качестве средств развития гибкости используют упражнения, которые можно выполнять с максимальной амплитудой, это упражнениями на растягивание: маховые или пружинные движения типа наклонов, висов или выпадов и растягивающие движения, выполняемые с партнером или на тренажерах |

Содержательная направленность практического использования игрового материала на занятиях физической культуры заключается, прежде всего, в следующем.

Если на проводимом занятии решается задача развития силы, то в него очень выгодно включать вспомогательные и подводящие игры, связанные с кратковременными скоростно-силовыми напряжениями и самыми разнообразными формами преодоления мышечного сопротивления противника в непосредственном соприкосновении с ним. Основные содержательные компоненты таких игр включают в себя различные притягивания, сталкивания, удержания, выталкивания и т.д. Весьма эффективными для решения данной задачи оказываются также двигательные операции с доступными для детей отягощениями, наклоны, приседания, отжимания, подъемы, повороты, вращения, бег или прыжки.

Если решается задача развития качества быстроты следует подбирать игры, требующие мгновенных ответных реакций на зрительные, звуковые или тактильные сигналы. Эти игры должны включать в себя физические упражнения с периодическими ускорениями, внезапными остановками, стремительными рывками, мгновенными задержками, бегом на короткие дистанции в кротчайший срок и другими двигательными актами, направленными на сознательное и целеустремленное опережение соперника.

Если решается задача развития ловкости - необходимо использовать игры, требующие проявления точной координации движений и быстрого согласования своих действий с партнерами по команде, обладания определенной физической сноровкой.

Для развития выносливости надо находить игры, связанные с заведомо большой затратой сил и энергии, с частыми повторениями составных двигательных операций или с продолжительной непрерывной двигательной деятельностью, обусловленной правилами применяемой игры. Спортивные игры различной направленности в Приложение Г.

Содержание спортивной игры составляют ее сюжет (тема, идея), правила и двигательные действия.

Сюжет игры определяет цель действий играющих, характер развития игрового конфликта. Он заимствуется из окружающей действительности и образно отражает ее действия (например, охотничьи, трудовые, военные, бытовые) или создается специально, исходя из задач физического воспитания, в виде схемы противоборства при различных взаимодействиях играющих. Сюжет игры не только оживляет целостные действия играющих, но и придает отдельным приемам техники и элементам тактики целеустремленность, делает игру увлекательной.

Правила – обязательные требования для участников игры. Они обусловливают расположение и перемещение игроков, уточняют характер поведения, права и обязанности играющих, определяют способы ведения игры, приемы и условия учета ее результатов. При этом не исключаются проявление творческой активности, а также инициатива играющих в рамках правил игры.

Двигательные действия в спортивных играх очень разнообразны. Они могут быть, например, подражательными, образно-творческими, ритмическими; выполняться в виде двигательных задач, требующих проявления ловкости, быстроты, силы и других физических качеств. Все двигательные действия могут выполняться в самых различных комбинациях и сочетаниях.

2.3 Методика организации и проведения спортивной игры

Методика проведения спортивной игры включает неограниченные возможности комплексного использования разнообразных приемов, направленных на формирование личности ребенка, умелое педагогическое руководство ею. Особое значение имеет профессиональная подготовка воспитателя, педагогическая наблюдательность и предвидение [26, с. 112].

Организация игры включает в себя подготовку к ее проведению, т.е. выбор игры и места для нее, разметку площадки, подготовку инвентаря, предварительный анализ игры.

Методика проведения спортивной игры включает: сбор детей на игру, создание интереса, объяснение правил игры, распределение ролей, руководство ходом игры. Подведение итогов как методический этап - это объявление результатов, релаксация, подведение итогов игры и ее оценка.

При проведении спортивной игры следует помнить, что собирать детей необходимо в том месте на площадке, откуда будут начаты игровые действия, сбор должен проходить быстро и интересно. Объяснение игры – это инструкция, оно должно быть кратким, понятным, интересным и эмоциональным. Роли определяют поведение детей в игре, выбор на главную роль должен восприниматься как поощрение, как доверие.

Сбор детей на игру. Старшие дошкольники любят и умеют играть. Для сбора детей на игру и создания интереса можно договориться о месте и о сигнале сбора задолго до начала игры, собрать при помощи зазывалок («Раз, два, три, четыре, пять – всех зову я поиграть); поручить отдельным детям собрать остальных в установленный ограниченный срок (например, пока звучит мелодия); использовать звуковые и зрительные ориентиры; использовать сюрпризы-задания: например, играть будет тот, кто сумеет пробежать под вращающейся скакалкой.

Выбор игры. Подбирая игру, воспитатель обращается, прежде всего к Программе воспитания и обучения в детском саду. Программный перечень игр составлен с учетом общей и двигательной подготовленности детей конкретного возраста и направлен на решение соответствующих учебно-воспитательных задач. Программные требования являются критерием и для подбора народных и традиционных для данного региона спортивных игр, для варьирования двигательных заданий в знакомых играх.Подбор и планирование спортивных игр зависят от условий работы каждой возрастной группы: общего уровня физического и умственного развития детей, их двигательных умений, состояния здоровья каждого ребенка, его индивидуальных типологических особенностей, времени года, особенностей режима, места проведения, интересов детей.

При подборе сюжетных игр принимаются во внимание сформированность у ребенка представлений об обыгрываемом сюжете. Для лучшего понимания игрового сюжета педагог проводит предварительную работу с ребенком: читает художественные произведения, организует наблюдения за природой, повадками животных, деятельностью людей различных профессий (пожарными, водителями, спортсменами и т.д.), просматривает видео-, кино- и диафильмы, проводит беседы. Значительное внимание педагог уделяет подготовке атрибутов игры. Педагог изготавливает их вместе с детьми или в их присутствии (в зависимости от возраста).

Каждая игра должна давать наибольший двигательный и эмоциональный эффект. Поэтому не следует подбирать игры с незнакомыми детям движениями, чтобы не тормозить игровые действия. Двигательное содержание игр должно согласовываться с условиями проведения. Игры с бегом на скорость, с метанием в спортивную цель или вдаль не имеют эффекта в помещении. Важно также учитывать время года и состояние погоды. Для зимней прогулки, например, логичны игры более динамичные. Но иногда скользкая площадка мешает бегу с увертыванием. Летом удобно соревноваться в быстром беге, но в очень жаркую погоду лучше такие соревнования не проводить. Регламентирует выбор игры и ее место в режиме дня. Игры более динамичные целесообразны на первой прогулке, особенно если ей предшествовали занятия со значительным умственным напряжением и однообразным положением тела. На второй прогулке можно проводить разные по двигательной характеристике игры. Но, учитывая общую усталость детей к концу дня, не следует разучивать новые игры. Создание интереса к игре. На протяжении всей игры необходимо поддерживать интерес детей к ней, особенно важно создать его в начале игры, чтобы придать целенаправленность игровым действиям. Приемы создания интереса тесно примыкают к приемам сбора детей. Иногда это одно и то же. Например, интригующий вопрос к малышам: «Хотите быть летчиками? Бегите на аэродром!» Огромный эффект имеет обыгрывание атрибутов. Например, воспитательница надевает маску-шапочку: «Смотрите дети, какой большой косолапый мишка пришел к вам играть...», или: «Сейчас я кому-нибудь надену шапочку, и у нас будет зайчик... Ловите его!» Или: «Угадайте, кто прячется за моей спиной?» - говорит воспитательница, манипулируя звучащей игрушкой. В старших группах приемы создания интереса используются, главным образом, когда игра разучивается. Это чаще всего, стихи, песенки, загадки (в том числе и двигательные) на тему игры, рассматривание следов на снегу или значков на траве, по которым нужно найти спрятавшихся, переодевание и др.Интерес детей к играм с элементами соревнования повышается, если на них надевается форма, выбираются капитаны команд, судья и его помощник. За правильное и быстрое выполнение заданий команды получают очки. Результат подсчета определяет оценку качества выполнения заданий и коллективных действий каждой команды. Проведение игр с элементами соревнований требует большого педагогического такта, объективности и справедливости оценки деятельности команд и их членов, способствующих дружелюбию и товариществу во взаимоотношениях детей.

Объяснение правил. Правила игры руководитель должен излагать кратко, поскольку дети стремятся как можно быстрее воспроизвести все изложенное в действиях. Все средства выразительности - интонация голоса, мимики, жесты, а в сюжетных играх и имитация, должны найти целесообразное применение в объяснениях для того, чтобы выделить главное, создать атмосферу радости и придать целенаправленность игровым действиям. Таким образом, объяснение игры - это и инструкция, и момент создания игровой ситуации.Принципиально важной является последовательность объяснений: назвать игру и ее замысел, кратко изложить ее содержание, подчеркнуть правила, напомнить движения (если нужно), распределить роли, раздать атрибуты, разместить играющих на площадке, начать игровые действия. Если игра знакома детям, то вместо объяснения нужно вспомнить вместе с детьми правила. Если игра сложная, то не рекомендуется сразу же давать подробное объяснение, а лучше сначала объяснить главное, а затем по ходу игры все детали.

Ознакомление детей с новой игрой проводится четко, лаконично, образно, эмоционально в течение 1,5-2 мин. Объяснение сюжетной спортивной игры дается после предварительной работы с ребенком по формированию представлений об игровых образах. Тематика сюжетных спортивных игр разнообразна: это могут быть эпизоды из жизни людей, явлений природы, подражание повадкам животных. В ходе объяснения игры перед детьми ставится игровая цель, способствующая активизации мысли, осознанию игровых правил, формированию и совершенствованию двигательных навыков.

Объясняя несюжетную игру, педагог раскрывает последовательность игровых действий, игровые правила и сигнал. Он указывает местоположения играющих и игровые атрибуты, используя пространственную терминологию. При объяснении игры воспитатель не должен отвлекаться на замечания детям. С помощью вопросов он проверяет, как дети поняли игру. Если правила игры им понятны, то она проходит весело и увлекательно.

Объясняя игры с элементами соревнования, педагог уточняет правила, игровые приемы, условия соревнования. Он выражает уверенность в том, что все дети постараются хорошо справиться с выполнением игровых заданий, которые предполагают не только скоростное, но и качественное его выполнение («Кто быстрее добежит до флажка», «Чья команда не уронит мяча»). Правильное выполнение движений доставляет детям удовольствие, чувство уверенности и стремление к совершенствованию.

Объединяя играющих в группы, команды, педагог учитывает физическое развитие и индивидуальные особенности детей. В команды воспитатель подбирает детей равных по силам; для активизации неуверенных, застенчивых детей соединяют со смелыми и активными.

Распределение ролей. Роли определяют поведение детей в игре. Дети 6 лет очень активны, и все в основном хотят быть водящими, поэтому руководитель должен сам назначать их в соответствии со способностями. Выбор на главную роль дети должны воспринимать как поощрение. Водящим можно также назначить игрока, победившего в предыдущей игре, поощряя его за то, что он остался не пойманным, выполнил задание лучше других, принял самую красивую позу в игре и т.п.Существует несколько способов выбора водящего: назначает воспитатель, обязательно аргументируя свой выбор; с помощью считалки (предупреждают конфликты); при помощи «волшебной палочки»; с помощью жеребьевки; водящий может выбрать себе замену. Все названные приемы используются, как правило, в начале игры. Для назначения нового водящего основным критерием является качество выполнения движений и правил. Выбор водящего должен способствовать развитию у детей способности правильно оценивать свои силы и силы товарищей. Рекомендуется чаще сменять водящего, чтобы как можно больше детей побывало в этой роли.

Руководство игрой. В целом, руководство воспитателя спортивной игрой состоит в контроле за ходом игры и направлен на выполнение ее программного содержания.

Руководя игрой, педагог воспитывает нравственность ребенка; формирует у него правильную самооценку, взаимоотношения детей друг с другом, дружбу и взаимовыручку, учит ребенка преодолевать трудности. Правильное педагогическое руководство игрой помогает ребенку понять себя, своих товарищей, обеспечивает развитие и реализацию его творческих сил, оказывает психокоррекционное, психотерапевтическое воздействие.

В ходе игры педагог обращает внимание на выполнение ребенком правил, тщательно анализирует причины их нарушения. Педагог следит за движениями, взаимоотношениями, нагрузкой, эмоциональным состоянием ребенка в игре.

Большинство старших дошкольников хорошо владеют основными движениями. Воспитатель обращает внимание на качество движений, следит за тем, что бы они были легкими, красивыми, уверенными. Дети должны быстро ориентироваться в пространстве, проявлять выдержку, смелость, находчивость, творчески решать двигательные задачи. В играх необходимо ставить перед детьми задачи для самостоятельного решения. Так, в игре «Цветные фигурки» дети делятся на звенья и в каждом выбирается звеньевой. По сигналу воспитателя дети с флажками в руках разбегаются по залу. По команде «В круг!» они находят своего звеньевого и образуют круг. Затем задание усложняется: дети также разбегаются врассыпную по залу и по команде «В круг!» строятся вокруг звеньевого, а пока воспитатель считает до 5, выкладывают какую-нибудь фигуру из флажков. Такое усложнение задания требует от детей умения быстро переключаться от одной деятельности к другой — в данном случае от активного бега к выполнению коллективного творческого задания.

Осуществляя поиск решения тех или иных двигательных задач в спортивных играх, дети сами добывают знания. А знания, добытые собственными усилиями, усваиваются сознательно и прочнее запечатлеваются в памяти. Решение разнообразных задач рождает у детей веру в свои силы, вызывает радость от самостоятельных маленьких открытий. При умелом руководстве воспитателя спортивной игрой успешно формируется творческая активность детей: они придумывают варианты игры, новые сюжеты, более сложные игровые задания.

В ряде игр от детей требуется умение придумать варианты движений, различные комбинации их. Это игры типа «Сделай фигуру», «День и ночь», «Обезьяна и охотники» и др. Первоначально ведущую роль в составлении вариантов движений играет педагог. Постепенно он подключает к этому самих детей. Вхождению в роль, образной передаче характера движений способствует придумывание детьми упражнений на заданную тему. Например, придумать упражнение, имитирующее движения животных, птиц, зверей (цапля, лисичка, лягушка), или придумать и назвать упражнение, а затем его выполнить («Рыбка», «Снегоочиститель» и др.).

Важную роль в развитие творческой деятельности детей играет привлечение их к усложнению правил. Вначале ведущая роль в варьировании игр принадлежит воспитателю, но постепенно детям предоставляется все больше и больше самостоятельности. Так, проводя с детьми игру «Два мороза», воспитатель предлагает вначале такой вариант: кого «морозы осалят», тот остается на месте, а дети, перебегая на противоположную сторону, не должны задевать «замороженных»; затем воспитатель усложняет задание: убегая от «морозов», дети должны дотронуться до «замороженных» товарищей и «отогреть» их. После этого воспитатель предлагает самим детям придумать варианты игр. Из предложенных вариантов выбираются наиболее интересные. Например, дети решили, что «морозам» будет труднее «заморозить» спортсменов, поэтому во время перебежек дети имитируют движения лыжников, конькобежцев.

Таким образом, показателем творчества детей в игре является не только быстрота реакции, умение войти в роль, передавая свое понимание образа, самостоятельность в решение двигательных задач в связи с изменением игровой ситуации, но и способность к созданию комбинаций движений, вариантов игр, усложнению правил. Высшим проявлением творчества у детей является придумывание ими спортивных игр и умение самостоятельно их организовывать. Вхождение в роль формирует у детей способность представить себя на месте другого, мысленно перевоплотиться в него, позволяет ему испытать чувства, которые в обыденных жизненных ситуациях могут быть недоступны. Так, в игре «Пожарные на учении» дети представляют себя смелыми, ловкими, отважными людьми, не боящимися трудностей, готовыми пожертвовать собой ради спасения других. Поскольку игра включает активные движения, а движение предполагает практическое освоение реального мира, игра обеспечивает непрерывное исследование, постоянный приток новых сведений.

Сигналы в играх для детей дошкольного возраста лучше подавать не свистком, а словесными командами, что способствует развитию второй сигнальной системы, еще очень несовершенной в этом возрасте. Хороши также речитативы. Произносимые хором рифмованные слова развивают у детей речь и вместе с тем позволяют им подготовиться к выполнению действия на последнем слове речитатива.

Оценивая игру, педагог отмечает положительные качества детей, называя тех, кто удачно выполнил свои роли, проявил смелость, выдержку, взаимопомощь, творчество, соблюдал правила, а затем анализирует причины нарушения правил. Воспитатель анализирует, как удалось достичь успеха в игре. Подведение итогов игры должно проходить в интересной и занимательной форме. К обсуждению проведенной игры надо привлекать всех детей, это приучает их к анализу своих поступков, вызывает более сознательное отношение к выполнению правил игры. Итог игры должен быть оптимистичным, коротким и конкретным. Малышей надо обязательно похвалить.

Заканчивается спортивная игра ходьбой, постепенно снижающей физическую нагрузку и приводящей пульс ребенка в норму. Следует отметить, что дети проявляют большую двигательную активность в играх, особенно в тех случаях, когда прыжки, бег и другие действия, требующие большой затраты сил и энергии, перемежаются хотя бы кратковременными перерывами, активным отдыхом. Однако они довольно быстро устают, особенно при выполнении однообразных действий. Учитывая вышесказанное, физическую нагрузку при занятиях спортивными играми необходимо строго регулировать и ограничивать. Игра не должна быть слишком продолжительной. Желательно предлагать короткие по времени спортивные игры, в которых большая спортивность чередуется с кратковременными передышками.

Распределять спортивные игры рекомендуется следующим образом:- в подготовительной (заключительной) части можно включить игры с ритмичной ходьбой и дополнительными гимнастическими движениями, требующие от играющих организованности, внимания, согласованности движений, способствующие общему физическому развитию (например, игра «Кто подходил»); в основной части, после выполнения основного движения, например бега, для развития быстроты и ловкости лучше проводить игры-перебежки («Два Мороза», «Волки во рву», «Гуси-лебеди»), в которых дети после быстрого бега с увертыванием, подскоками, прыжками могут отдохнуть. При разделении игроков на соревнующиеся группы руководитель должен учитывать соответствие характера игровых действий физической подготовленности детей, а результаты действий каждого игрока за свою команду выявлять немедленно. Преимущественное место занимают игры с короткими перебежками врассыпную, по прямой, по кругу, с изменением направлений, игры с бегом типа «догоняй – убегай» и с увертыванием; игры с подпрыгиванием на одной или двух ногах, с прыжками через условные препятствия (начерченный «ров») и через предметы (невысокую скамейку); игры с передачей, бросанием, ловлей и метанием на дальность и в цель мячей, шишек, камешков, игры с разнообразными движениями подражательного или творческого характера. Каждая игра состоит в основном из одного-двух вышеперечисленных видов движений, причем обычно они применяются обособленно или попеременно, и лишь изредка - в сочетаниях.

Проводить игры можно в любое время года, на открытом воздухе. Продолжительность игры зависит от ее интенсивности и сложности двигательных движений, особенностей физического развития ребенка, состояния его здоровья, и в среднем может составлять 10-20 минут. Нагрузка может дозироваться следующими приемами: уменьшением или увеличением числа играющих; продолжительностью игры по времени; размеров игровой площадки; количества повторений; тяжести предметов и наличия перерывов для отдыха. По окончанию игры необходимо поощрить малыша, отметив его ловкость, силу, инициативу.

Таким образом, спортивная игра - одно из комплексных средств воспитания: она направлена на всестороннюю физическую подготовленность (через непосредственное овладение основами движения и сложных действий в изменяющихся условиях коллективной деятельности), совершенствование функций организма, черт характера играющих.Продуманная методика проведения спортивных игр способствует раскрытию индивидуальных способностей ребенка, помогает воспитать его здоровым, бодрым, жизнерадостным, активным, умеющим самостоятельно и творчески решать самые разнообразные задачи.

3. РОЛЬ СПОРТИВНЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ (НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В МБДОУ «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ»)

3.1 Организация и проведение педагогического эксперимента

Для того, чтобы выявить влияние спортивной игры на развитие психофизических качеств у детей было организовано и проведено исследование на базе МБДОУ «Счастливый малыш» г.Лаишево.

В детском саду функционируют 9 групп.

В МДОУ проводится систематическая работа по укреплению здоровья детей доступными средствами и методами, проводятся следующие формы работы по физическому воспитанию: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, физкультурные развлечения. Для реализации этого блока имеются все условия: имеется зал, наличия оборудования и спортивного инвентаря.

Во многих образовательных программах для оценки физической подготовленности дошкольников содержится достаточно вариативная система показателей развития двигательных навыков и основных физических качеств, которая может включать в себя как серию базовых, так и блок дополнительных параметров физической подготовленности. Проведенный анализ научно-методической литературы, а также обобщение опыта работы с детьми дошкольного возраста показывают, что в практике физического воспитания дошкольников широко используются контрольные упражнения и двигательные задания (тесты), по результатам выполнения которых оцениваются различные стороны физической подготовленности детей от 4 до 7 лет.Педагогическое контрольное испытание (тестирование). Основными в педагогическом тестировании являются контрольные упражнения. Прежде чем приступить к тестированию, нужно четко представить, для чего оно производится и с какой целью. Учесть ряд принципиальных положений: соответствие теста характеру и специфике спортивной деятельности, контингенту испытуемых.

Необходимые условия при выборе тестов для оценки физических качеств:

доступность двигательных заданий для детей различного уровня физического развития;

соответствие тестов возрастным особенностям физического развития детей;

использование тех движений, которые не требуют предварительного обучения и которыми дети достаточно свободно владеют, например основные движения (бег, прыжки, метание, поскоки и др.);

простота методики проведения обследования (не требует больших затрат времени на освоение упражнений), отсутствие необходимости в сложной измерительной аппаратуре и специальном помещении для проведения тестирования;

соответствие двигательных заданий основополагающим критериям – надежности, объективности, информативности;

возможность использования приемов, позволяющих стимулировать проявление положительных эмоций и наглядно оценивать достигнутый результат;

повторяемость двигательных заданий для воспитанников разных возрастных групп, что позволяет проводить «сквозное» тестирование, отслеживая динамику показателей физической подготовленности каждого ребенка и детей от 4 до 7 лет;

использование тестовых упражнений в игровой форме, чтобы процедура диагностики была для детей интересной и увлекательной.

Обследование следует выполнять не ранее 30 мин после принятия пищи. Целесообразно проводить тестирование в часы наибольшей биологической активности – с 9 до 13 ч, перед тестированием необходимо организовать небольшую разминку для подготовки организма дошкольников к предстоящей мышечной нагрузке.

Целесообразно разделить показатели физической подготовленности по половозрастным группам с указанием возраста (месяц, год) и пола детей (мальчики и девочки).

Участок или физкультурный зал, где проводится тестирование детей, должен быть подготовлен (не иметь посторонних предметов; быть хорошо проветриваемым; стандартное, апробированное оборудование должно быть прочно закреплено, не иметь острых краев и т. д.). Необходимым требованием должны отвечать и условия, в которых выполняются обследования: наличие специального оборудования, ямы для прыжков, грунтовой дорожки для бега. Для получения объективных данных констатирующее и контрольное обследования должны осуществляться в одинаковых условиях.

Обязательна страховка детей при выполнении двигательных заданий, особенно это важно для беговых упражнений, прыжков, упражнений на выносливость. К выполнению двигательных тестов дети допускаются в соответствующей спортивной форме, подобранной по сезону и удобной для занятий. Обязательно следует четко соблюдать методику тестирования. Заранее отрабатывается единая методика подачи команд.

Результат теста засчитывается, если ребенок справился с заданием в соответствии с методикой. Во время выполнения тестовых заданий недопустимы комментарии и разбор ошибок детей со стороны педагогов. Они должны рассматриваться в процессе обучения.

Для обеспечения объективности результатов обследования необходимо знать определенную последовательность выполняемых действий по организации и проведению тестирования. Строгая регламентации процесса оптимизирует достижение основных задач диагностики, а именно:

определение исходного уровня двигательных умений и физических качеств каждого ребенка и группы в целом («зоны ближайшего развития»);

изучение динамики состояния развития двигательных навыков и качеств детей;

разработка программы физкультурно-оздоровительных и коррекционных мероприятий.

Для проведения тестирования необходимо присутствие не менее двух человек (один регистрирует результаты, другой – объясняет двигательные задания). Очень важно четко и правильно заполнить протокол тестирования.

Организация эксперимента проходила по следующей схеме: предварительное тестирование - проведение экспериментальных занятий с активным использованием спортивных игр - контрольное тестирование.

Тестирование уровня физической подготовленности детей, в соответствии с новыми санитарными правилами для детского сада, проводит инструктор по физической культуре; воспитатели групп оказывают необходимую помощь в организации этой работы, медицинская сестра осуществляет наблюдение за состоянием детей, их реакцией на выполнение двигательного задания.

При оценке двигательных умений и физических качеств используются количественные и качественные показатели.

Первый, наиболее распространенный способ оценки физической подготовленности – это сопоставление средних показателей по группе с данными оценочных таблиц по возрастно-половым показателям физической подготовленности детей. Отмечаются и качественные показатели, такие как:

- при беге - корпус и голова слегка отклонены назад, но не запрокинуты; движения рук и ног согласованны, бег с отрывом от почвы, движения ног равномерные, не семенящие.

- при прыжке - четкий толчок при отрыве от почвы и мягкое приземление на полусогнутые ноги.

- при метании - правильное исходное положение - при метании правой рукой левая нога выставлена вперед, тяжесть тела переносится на правую ногу; во время метания корпус поворачивается влево, тяжесть тела переносится на левую ногу (при метании левой рукой положение ног обратное).

3.2 Констатирующий эксперимент

До начала эксперимента, для определения исходного уровня физической подготовленности детей, было осуществлено тестирование в рамках занятий по физической культуре.

Для определения и оценки уровня в нашем эксперименте, в качестве тестовых упражнений предлагаются следующие задания:

Тест №1. Подтягивание на перекладине для мальчиков и сгибание и разгибание рук в упоре лежа для девочек на выявление силовой выносливости.

Тест №2. Прыжок в длину с места на выявление скоростно-силовых качеств.

Бег на дистанцию 30 м с высокого старта для оценки быстроты.

Тест №3. Наклон вперед с измерением его глубины на выявление гибкости.

Тест №4. «Челночный бег 4х9 м» для выявления быстроты и ловкости.

Тест №5. Бег на 150 метров 4 раза для выявления выносливости.

Всем выполняемым упражнениям предшествует разминка, которая включает ходьбу, бег, дыхательные подготавливающие упражнения. Ребенку дается две пробные попытки с настройкой на максимальный результат во время последней. В протоколы вносился лучший результат.

Тестирование проводилось инструктором по физическому воспитанию ДОУ Бордовской О.И., в котором приняли участие дети подготовительной группы 6,5-7 лет (20 человек).

Оценивание проводилось по 5-балльной системе. Затем выставлялась среднеарифметическая оценка. В итоге определялся уровень физической подготовленности детей.

Протокол тестирования детей подготовительной группы на этапе констатирующего эксперимента представлен в Приложении В.

В результате мы имеем следующие показатели

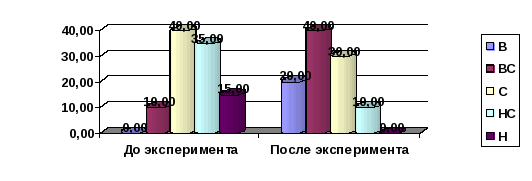

| Показатель (осень) | Значение | Кол-во, чел | % |

| Высокий уровень подготовленности (В) | 4,6 - 5,0 | 0 чел. | 0 |

| Выше среднего уровень подготовленности (В/С) | 4,1 - 4,5 | 2 чел. | 10 |

| Средний (С) | 3,6 - 4,0 | 8 чел. | 40 |

| Ниже среднего (Н/С) | 3,0 - 3,5 | 7 чел. | 35 |

| Низкий уровень подготовленности (Н) | менее 3,0 | 3 чел | 15 |

По результатам тестирования физических качеств, были сформированы две группы детей: одна – (10 детей) – экспериментальная (ЭГ), вторая – контрольная (КГ) также 10 детей. Показатели физической подготовленности по сформированным группам в табл. 4 и 5.

Таблица 4 – Результаты тестирования в ЭГ (балл)

| № ребёнка | Тест №1 | Тест №2 | Тест №3 | Тест №4 | Тест №5 | Ср.балл |

| 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3,20 |

| 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3,20 |

| 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,40 |

| 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,40 |

| 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3,20 |

| 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3,20 |

| 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3,20 |

| 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3,00 |

| 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3,00 |

| 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,20 |

Таблица 5 - Результаты тестирования в КГ (балл)

| № ребёнка | Тест №1 | Тест №2 | Тест №3 | Тест №4 | Тест №5 | Ср.балл |

| 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4,00 |

| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3,60 |

| 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4,40 |

| 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3,60 |

| 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,40 |

| 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |

| 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4,00 |

| 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3,80 |

| 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3,60 |

| 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3,80 |

3.3 Формирующий эксперимент

Занятия по физической культуре в контрольной группе проводились по традиционной программе воспитания и обучения в детском саду.

В экспериментальной группе реализовалась специально подобранная тренировочная технология, т.е. согласно составленному плану мы проводили занятия, направленные на повышение уровня развития психофизических качеств.

Двигательная активность как в контрольной, так и в экспериментальной группах в первой половине дня соответствовала режиму детских садов (Приказ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»).

В систему физической культуры в исследуемых группах в первую половину дня были включены: утренняя гимнастика – ежедневно, продолжительностью 15мин; физкультурные занятия – 2 раза в зале и одно на площадке с оздоровительной направленностью, продолжительностью 30 мин; гимнастика после дневного сна – 15 мин.

Дополнительные занятия в экспериментальной группе были организованы во второй половине дня три раза в неделю по 35 минут, включающие спортивные игры и обеспечивающие наиболее полное развитие двигательных качеств и, что самое главное, порядок их распределения в годовом цикле с учетом физиологии старшего дошкольника.

3.4 Контрольный эксперимент

В конце эксперимента всем детям были предложены контрольные испытания, определяющие уровень физической подготовленности. Протокол тестирования детей подготовительной группы на этапе контрольного эксперимента представлен в Приложении Г. Показатели уровня подготовленности контрольного тестирования следующие:

| Показатель (весна) | Значение | Кол-во, чел | % |

| Высокий уровень подготовленности (В) | 4,6 - 5,0 | 4 чел. | 20 |

| Выше среднего уровень подготовленности (В/С) | 4,1 - 4,5 | 8 чел. | 40 |

| Средний (С) | 3,6 - 4,0 | 6 чел. | 30 |

| Ниже среднего (Н/С) | 3,0 - 3,5 | 2 чел. | 10 |

| Низкий уровень подготовленности (Н) | менее 3,0 | 0 чел | 0 |

Эффективность оценивается посредством сравнения показателей физической подготовленности детей экспериментальной и контрольной групп до и после проведения формирующего эксперимента (табл.7).

Таблица 7 – Уровень физического развития детей (сравнение), %

| Уровни | На начало эксперимента | На конец эксперимента |

| Высокий уровень подготовленности (В) | 0 | 20 |

| Выше среднего уровень подготовленности (В/С) | 10 | 40 |

| Средний (С) | 40 | 30 |

| Ниже среднего (Н/С) | 35 | 10 |

| Низкий уровень подготовленности (Н) | 15 | 0 |

Наглядно данные изменения можно представить графически (рис.1).

И здесь мы ярко видим, как увеличилось количество детей с «высоким» уровнем физического развития.

Рисунок 1 – Уровень физического развития детей до и после эксперимента

После проведенной экспериментальной работы, направленной на развитие физических качеств у детей, по итогам контрольной диагностики, выявились различия по всем применявшимся тестам, которые можно пронаблюдать с помощью табл. 8 и 9.

Таблица 8 – Результаты контрольного тестирования в ЭГ (балл)

| № ребёнка | Тест №1 | Тест №2 | Тест №3 | Тест №4 | Тест №5 | Ср.балл |

| 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4,20 |

| 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4,00 |

| 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3,00 |

| 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,60 |

| 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4,00 |

| 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4,00 |

| 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,40 |

| 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,40 |

| 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,40 |

| 19 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,20 |

Таблица 9 - Результаты контрольного тестирования в КГ (балл)

| № ребёнка | Тест №1 | Тест №2 | Тест №3 | Тест №4 | Тест №5 | Ср.балл |

| 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,40 |

| 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4,20 |

| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 |

| 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4,20 |

| 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,60 |

| 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4,40 |

| 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4,40 |

| 16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,80 |

| 18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3,60 |

| 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,20 |

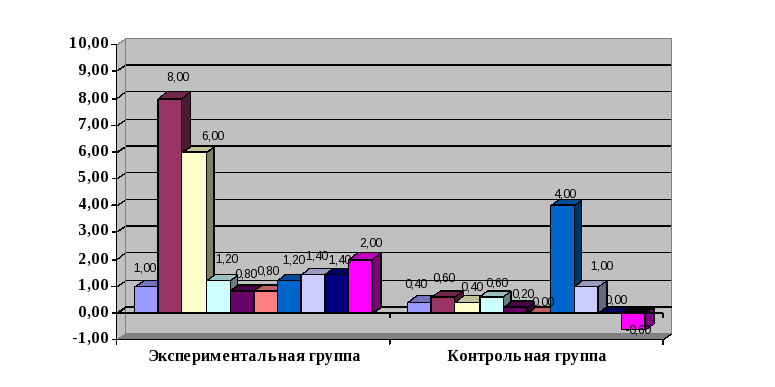

Таблица 10 - Сравнительный анализ результатов экспериментальной и контрольной групп по среднему баллу

| До эксперимента | После эксперимента | Абс. прирост | |||

| ЭГ | КГ | ЭГ | КГ | ЭГ | КГ |

| 3,20 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 1,00 | 0,40 |

| 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,20 | 0,80 | 0,60 |

| 2,40 | 4,40 | 3,00 | 4,80 | 0,60 | 0,40 |

| 2,40 | 3,60 | 3,60 | 4,20 | 1,20 | 0,60 |

| 3,20 | 4,40 | 4,00 | 4,60 | 0,80 | 0,20 |

| 3,20 | 4,00 | 4,00 | 4,40 | 0,80 | 0,40 |

| 3,20 | 4,00 | 4,40 | 4,40 | 1,20 | 0,40 |

| 3,00 | 3,80 | 4,40 | 4,80 | 1,40 | 1,00 |

| 3,00 | 3,60 | 4,40 | 3,60 | 1,40 | 0,00 |

| 2,20 | 3,80 | 4,20 | 3,20 | 2,00 | -0,60 |

Рассматривая динамику уровня развития психофизических качеств очевиден прирост, который к концу исследования наблюдался по всем проведенным измерениям: как в экспериментальной, так и контрольной группе. Этот рост отражает возрастные изменения, связанные с совершенствованием функциональной деятельности детского организма в этом возрасте.

Рисунок 2 - Динамика развития физических показателей в экспериментальной и контрольной группах

Однако, показатели физического развития и их изменения у детей экспериментальной группы, в которой велась целенаправленная работа над развитием физических качеств с применением спортивных игр, по сравнению с контрольной, оказались более выраженные.

Таким образом, тестирование подтверждает преимущество результатов детей экспериментальных групп перед результатами детей контрольной группы.

Анализ сдвигов в показателях физической подготовленности дает основание говорить о положительном влиянии спортивных игр на развитие двигательных качеств детей.

Итак, проведенное исследование позволило сделать вывод об эффективности использования предложенной методики физического воспитания с активным использованием спортивных игр. Подтвердилась выдвинутая гипотеза о влиянии спортивных игр на развитие психофизических качеств у детей старшего дошкольного возраста.

Кроме того, по мнению руководителя по физической культуре, применение данной технологии разнообразило занятия и повышало интерес детей. Следовательно, при планировании содержания физического воспитания дошкольников преимущество должны иметь спортивные игры, оказывающие разностороннее воздействие на организм и выраженный эффект, тренирующий вышеназванные психофизические качества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В общей системе образовательной работы ДОУ физическое воспитание детей занимает особое место. В результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребенка, происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития личности.

Развитие психофизических качеств занимает важное место в физическом воспитании дошкольников. Практика показывает, что многие дети не могут добиться высоких результатов в беге, прыжках метании не потому, что им мешает плохая техника движений, а главным образом ввиду недостаточного развития основных психофизических качеств — силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. В этом аспекте, спортивные игры выступают как эффективное средство физической подготовленности. Целенаправленное, методически-продуманное руководство спортивной игрой значительно совершенствует, активизирует деятельность детей.

В ходе работы была изучена научная, педагогическая и методическая литература. Многие исследователи рекомендуют включать спортивные игры различной направленности, в физкультурные занятия для детей дошкольного возраста в ДОУ и в повседневной жизни детей.

В теоретической части работы, на основе изучения специальной литературы мы рассмотрели, выявили и охарактеризовали:

психофизические качества детей;

требования к физическим упражнениям, развивающим психофизические качества;

спортивную игру как средство развития психофизических качеств: задачи, значение, характеристику и методику организации и проведения;

провели подбор спортивных игр, развивающих названные качества.

В практической части мы провели экспериментальную работу на базе в МДОУ №10.

В констатирующей части исследования для определения уровня развития физической подготовленности мы провели тестовые задания, с помощью которых определили у детей уровень развития. Оценивание проводилось по 5-балльной системе и заносилось в протокол. В результате мы получили следующие показатели: высокий уровень подготовленности – ни одного ребенка, средний – 8, выше среднего – 2, 7 человек ниже среднего и 3 низкого.

По результатам тестирования психофизических качеств, были сформированы две группы детей: одна – (10 детей) – экспериментальная, вторая – контрольная также 10 детей.

С экспериментальной группой в формирующей части эксперимента проводились занятия, состоящие из спортивных игр способствующих развитию быстроты и ловкости.

Затем были повторно проведены контрольные тестовые задания, с помощью которых мы смогли увидеть, что на контрольном этапе, после проведённой работы, был отмечен значительный прирост всех показателей психофизического развития: детей с низким уровнем уже не было, зато появились дети с высоким уровнем развития – 4 человека, выше среднего – 8, среднего – 6.

Эффективность оценивалась посредством сравнения показателей физической подготовленности детей экспериментальной и контрольной групп до начала и в конце эксперимента.