Элементы народной математики в начальных классах

Презентацию подготовила учитель начальных классов

МБОУ №40

г.Симферополя Республики Крым

Николашина Инна Ивановна

Элементы народной математики в начальных классах

На протяжении столетий десятки и сотни мастеров, народных учителей, умельцев разных поколений изготовляли разные вещи, накапливали знания, необходимые людям в жизни. И для того, чтобы оценить, почувствовать и понять настоящую значимость, каждому из нас необходимо знать, как зарождалась та или иная наука.

К настоящей народной сокровищнице относится и народная математика.

Знания народной математики, ознакомление со способами вычислений народными мерами, народным математическим письмом являются составной частью исследования истории народа.

Изучение эволюции мер имеет большое значение для исследования экономического и культурного развития народа. Знакомство с мерами и способами измерения дает возможность изучить представления народа о геометрии, о пространственных явлениях и, таким образом, проследить эволюцию математических знаний.

Проследить за всем богатством так называемой народной математической мысли, ознакомить детей с некоторыми своеобразными способами вычислений и измерений в прошлом в связи с изучением истории народа интересно и необходимо учителю начальных классов.

Есть немало своеобразного и самобытного в развитии мышления каждого народа. Творцы народных способов измерения, вычисления неизвестны в истории науки. Но то, о чем посчастливилось узнать из уст народа, говорит о его творческой энергии, живой инициативе, могучей деятельности. История развития математических знаний русского народа мало исследована не только историками, математиками, но и этнографами. Поэтому это направление может дать ценный материал для изучения развития культуры русского народа, который на своем долгом пути был в постоянном сотрудничестве со своими соседями и добыл много математических знаний.

Народные способы вычислений и измерений приобрели значительное развитие еще во времена Киевской Руси в IX—ХП вв. Поэтому естественно, что в народной математике россиян, украинцев и белорусов много общего. Математическая культура этих народов на протяжении всей их истории развивалась в тесном сотрудничестве, поскольку они творили единую культуру.

С вычислениями русский народ был знаком давно, однако счет велся при помощи камешков, горошин, хлебных зерен, деревянных палочек для того, чтобы защититься от забывания разных чисел, а также, чтобы оповестить другого человека о результатах вычислений.

С развитием интеллекта человек смог абстрагироваться от конкретных предметов. Постепенно на протяжении долгого времени формировалось понятие числа. На заре цивилизации люди обходились тремя числами: один, два, много. Частые наблюдения множеств, состоящих из пары предметов (глаза, уши, рога, крылья, руки), привели человека к представлению о числе. Наш далекий предок рассказывал о том, что видел двух уток, сравнивал их с парой глаз. А если он видел их больше, то говорил «много». Лишь постепенно человек научился выделять три предмета, ну а затем четыре, пять, шесть и т.д.

Учиться считать требовала жизнь. Добывая пищу, людям приходилось охотиться на крупных зверей: лося, медведя, зубра. Охотились наши предки большими группами, иногда всем племенем. Чтобы охота, была удачной, нужно было уметь окружить зверя. Обычно старший ставил двух охотников за берлогой медведя, четырех — с одной стороны и трех — с другой стороны берлоги. Для этого он должен был уметь считать, а так как названий чисел тогда еще не было, он показывал число на пальцах.

Кстати сказать, пальцы сыграли немалую роль в истории счета, особенно, когда люди начали обмениваться друг с другом предметами своего труда. Так, например, желая обменять сделанное им копье с каменным наконечником на пять шкурок для одежды, человек клал на землю свою руку и показывал, что против каждого пальца его руки нужно положить шкурку. Одна пятерня означала 5, две — 10. Когда рук не хватало, в ход шли ноги. Специальные названия чисел имелись вначале только для одного и двух. Числа же больше двух называли с помощью сложения: 3 — это два и один, 4 — это два и два, 5 — это два, еще два и один.

Но вернемся к образованию числа. Первыми были числа 1 и 2. Через некоторое время человек научился считать до 5, 6, а потом и до 10. Поэтому в народе число 1 ассоциируется с уверенностью в своих силах и возможностях, такими понятиями, как «смелость» и «храбрость». Два — это символ любви и равновесия. Вот и в народных высказываниях мы находим доказательство того, что один — хорошо, а два лучше.

Народ говорит:

Один — задириха, другой — неуступиха.

Одна весна на Родине лучше, чем сто весен на чужбине.

Одной рукой в ладоши не хлопнешь.

Одна нога тут, другая — там.

Одному ехать — и дорога длинна.

А про «два» говорят:

Горе на двоих — полгоря.

Радость на двоих — две радости.

Два сапога — пара.

Как две капли воды.

Палка о двух концах.

Бабушка надвое сказала.

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.

Итак, люди научились считать сначала до двух и только через много-много лет начали продвигаться в счете. Каждый раз за двойкой начиналось что-то неизвестное, загадочное. Поэтому число 3, которое при счете должно было идти за числом 2, обозначало «много» или «все».

Долгое время число 3 было для многих народов пределом счета, совершенством, символом полноты, счастливым числом. Число 3 стало самым излюбленным числом в мифах и в сказках: сказки о трех поросятах, о трех медведях, о трех богатырях, о трех братьях, которые три раза пытались достичь какой-то цели.

Стало традицией писать произведения в трех частях (трилогии), картины (триптихи). Число 3 считалось в древности магическим еще и потому что оно складывалось из предыдущих чисел 2 и 1, являлось символом треугольника, который, в свою очередь, представляет прошлое, настоящее и будущее.

Число 3 нашло отражение и в пословицах, и в поговорках, и в стихах, и в считалках, например:

Обещанного три года ждут (говорят шутливо, когда не верят в скорое выполнение кем-либо данных обещаний).

Плакать в три ручья (т.е. очень горько плакать).

Затем такие же магические значения имели и числа 7, 9, 12.

Отголоски почитания числа 7 дошли и до наших дней, когда мы употребляем в речи пословицы и поговорки типа: «Семь бед — один ответ», «На седьмом небе» и т.п.

Нередко, приписывая числу 7 таинственную силу, знахари вручали больному семь разных лекарств, настоянных на семи травах, и советовали пить их семь дней.

В неделе 7 дней. Это число не разделить ни на два, ни на три, ни на четыре части без остатка. Оно делится только на самое себя или на единицу. Вот его и назвали — неделя. А понедельник — это значит, день, который идет после недели. Вторник - второй, среда — третий, четверг — четвертый, пятница — пятый. А суббота? Как понять это слово? Суббота — значит «шесть» на языке древних вавилонян. Народа уже нет, а слово осталось.

Интересное происхождение пословицы «Семь пятниц на неделе». Это образное обозначение человеческого непостоянства. Так говорят о том, кто часто меняет свои решения, постоянно отступает от своего слова, не выполняет обещаний, т.е. о людях, на которых нельзя положиться и которым нельзя доверять.

Затем число 9 стало недосягаемым. Отсюда и выражения в славянских сказках: «в тридевятом царстве, в тридесятом государстве», «за тридевять земель» и т.д. Тридевятое — по некоторым грубым подсчетам — 27 диаметров Земли, это расстояние до Луны. Поэтому выражение «тридевятое царство» действительно означает очень далеко. Затем пришли к другой системе — счет десятками — поэтому рядом с первым выражением помещено второе, со словом «тридесятом» (т.е. три раза по десять).

Затем таким символом полноты («много») стало число 12. И сразу же человек стал использовать число 13, которому приписывалось что-то странное, нечестивое. Как пережиток это дошло и до наших западноевропейских народов. У нас еще со времен Киевской Руси число 13 было известно наряду с другими числами и никаких мистических значений ему не приписывалось.

Рассмотрим меры и способы измерения, какими пользовались славянские народы в прошлом.

С незапамятных времен человечество использовало в качестве единиц длины части человеческого тела (это меры, которые всегда с нами). Человек мог пользоваться ими при любых обстоятельствах. Кроме того, большим значением этих мер было то, что размер локтей, ладоней, пальцев у взрослых людей приблизительно одинаков. Небольшая разница в их размерах у разных людей не имела особого значения (в грубых измерениях).

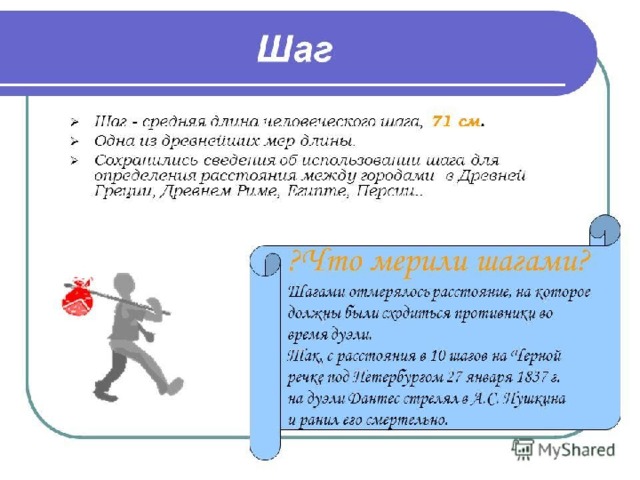

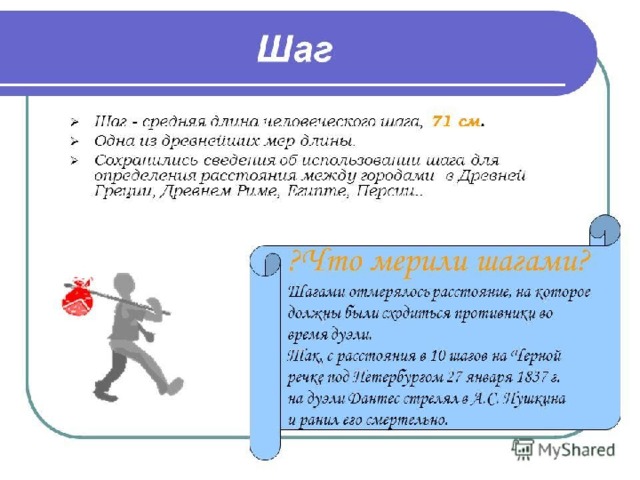

Сами названия единиц мер напоминают нам об их сходстве и происхождении от частей человеческого тела: палец, ладонь, стопа, локоть, шаг, размах руки.

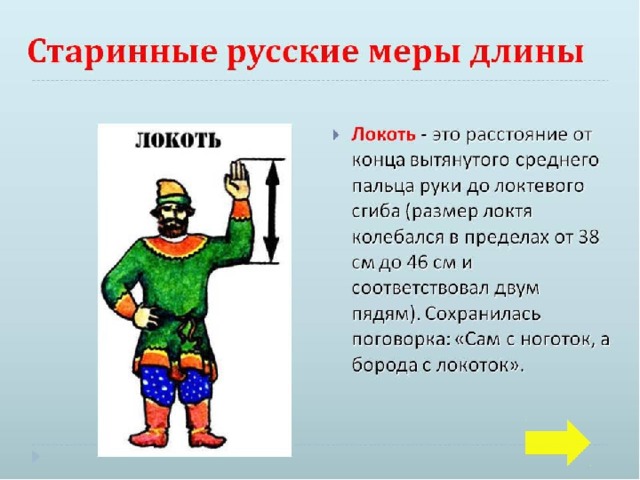

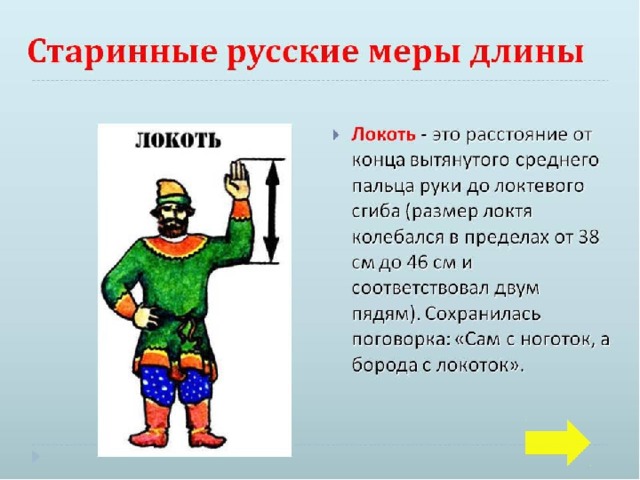

Локоть - расстояние от локтевого сгиба до конца среднего пальца.

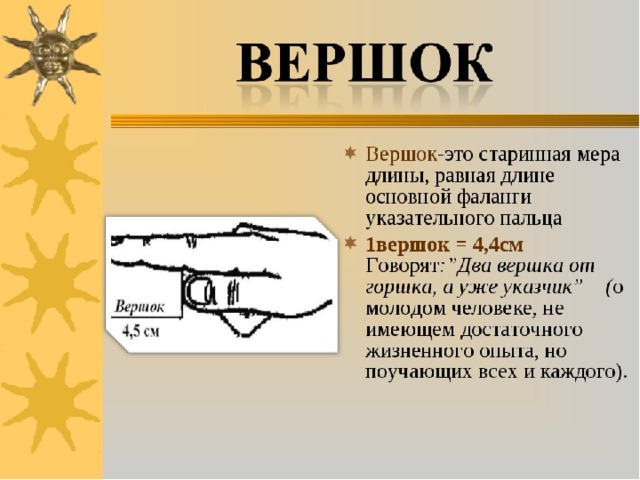

Палец — ширина указательного или среднего пальца.

Дюйм — ширина большого пальца.

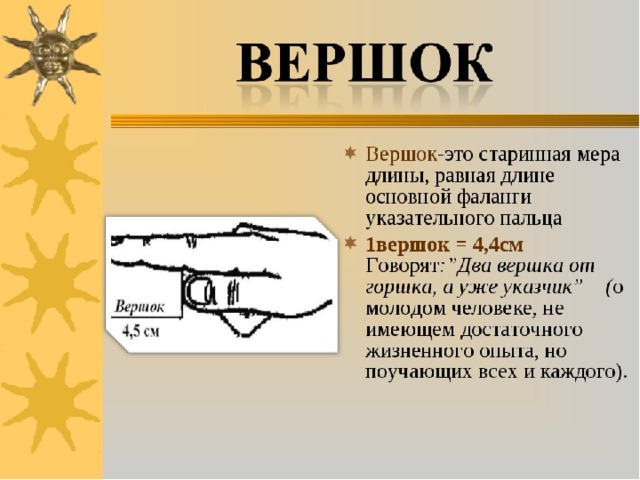

Вершок — длина двух суставов большого пальца.

Ладонь — внутренняя сторона кисти руки.

Пядь — расстояние между большим и указательным пальцами.

Пядь большая — расстояние между большим пальцем и мизинцем.

Пядь малая — расстояние между большим и указательным пальцами.

Пядь средняя — расстояние между большим и средним пальцами.

Пядь с «кувырком» — к большой пяди прибавляется расстояние от мизинца до большого пальца, подвернутого под руку.

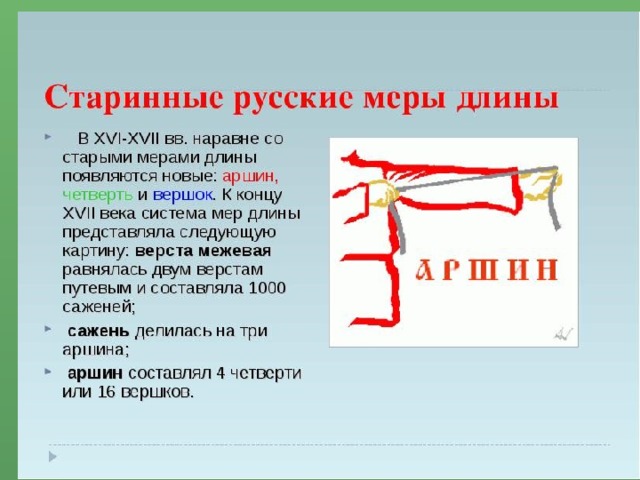

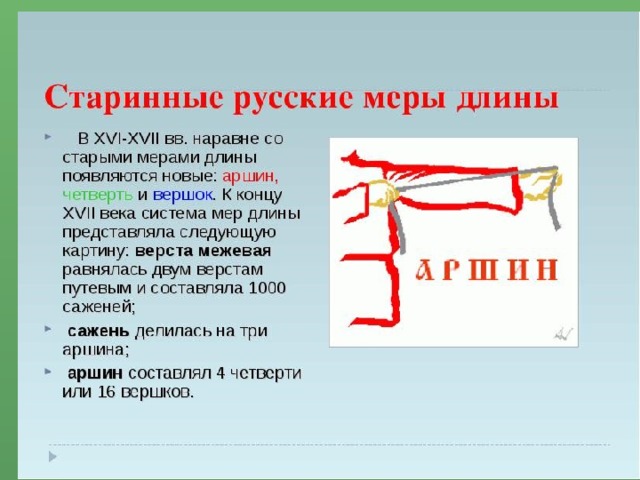

Вся рука — тоже единица, от нее происходит аршин.

Знакомя детей с народной единицей измерения «аршин», можно использовать такую былину: «Пришел аршин на Русь вместе с купцами из далеких западных стран. Купцы привозили невиданные до того ткани. Они привозили в своих тюках ценнейшие произведения искусства, изготовленные руками народных умельцев. Сшитые из них царские наряды и по сей день сохранились в музеях.

Торгуя тканью, ее необходимо было измерять. Как же это делалось? Купцы обходились без деревянных метров. Ткань натягивали на вытянутую руку до плеча. Это и называлось мерить аршинами .

Дюйм — мера длины, которой пользуются во многих странах уже на протяжении веков. Это небольшая мера — маленькая Дюймовочка из сказки П- X. Андерсена спала в ореховой скорлупе. Происходит дюйм от ширины большого пальца. И само слово по-голландски обозначает «большой палец». В Англии его размер установили точнее — это длина трех сухих зерен ячменя, вынутых из средней части колоска.

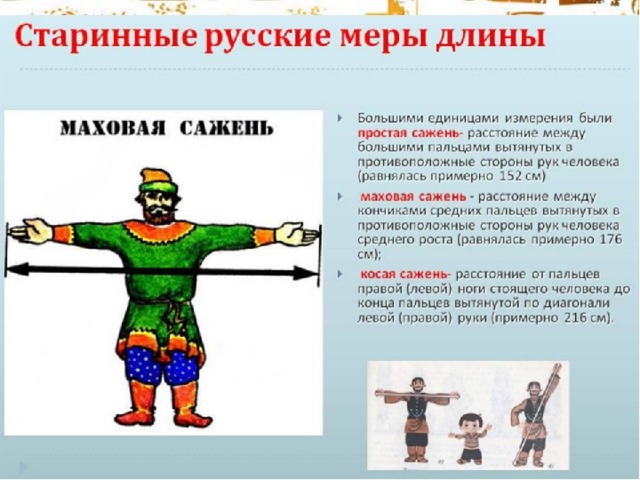

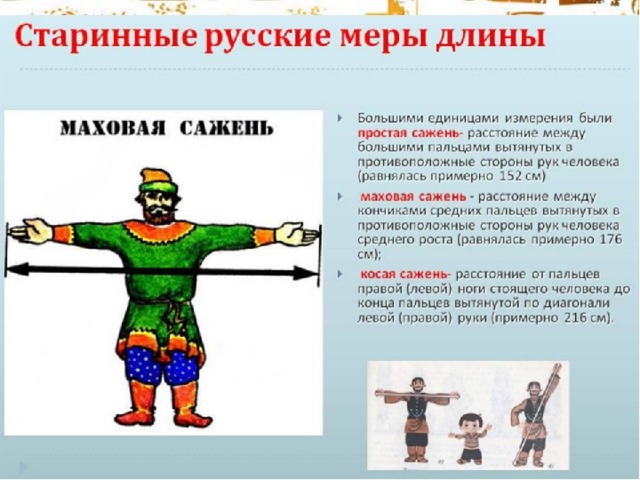

На Руси была распространена другая мера — сажень, которая равна шести локтям. Сажень — это расстояние между концами вытянутых в стороны рук. Вот что рассказывает про сажень «Тмутараканский камень».

Много столетий тому назад на Таманском полуострове было русское княжество. Главное место его называлось Тмутаракань. Около места, где когда- то стояла Тмутаракань, двести лет тому назад нашли камень с надписью: «1068 году распоряжением Глеба, князя этого места, была измерена по льду ширина Керченского пролива. Она оказалась равной 14000 саженям». Благодаря этому уведомлению князя, что дошло до нас через сотни лет, и была восстановлена величина данной меры длины.

Есть еще маховый сажень, его длина определяется размахом рук или равняется росту человека с поднятыми руками.

Цифра 0

Это самая загадочная и необычная цифра, которой обозначают «отсутствие» чего-либо. Прибавьте 0 к 5 — получится 5. Ведь мы ничего к числу не прибавили — вот оно и осталось без изменения. Отнимите 0 от 6 — получится опять-таки 6. Сосчитайте, сколько в нашем классе сковородок. (Ни одной, значит, 0)

Казалось бы, что о нем говорить: 0, он и есть 0 — пустышка.

Значит, подумает кто-то, ноль вовсе пустяковая цифра, без которой легко обойтись. Но это не так. Если разобраться, то выйдет, что 0 — очень даже важная «персона». Как, например, написать число 10, если нет 0? Долгие века люди не находили ответа на вопрос, как сделать так, чтобы запись цифр была простой и понятной. Так, в Индии за две тысячи лет до начала нашего летосчисления появился ноль. Его обозначили так же, как и сейчас. Но ведь мы уже привыкли к нему, а тогда это было великим открытием. Назывался он в то время просто кружком. А в древней Индии кружок сунья.

Арабы перевели это слово как цифр. Не правда ли, напоминает что- то?

Правильно! Цифр — цифра. Так уж получилось, что арабским именем нуля стали называть все остальные знаки. Все они теперь цифры: и 0 — цифра, и 5 цифра, и 9 — цифра.

А само слово ноль возникло позже от латинского nullum - ничто.

женщин

женщин