14

Содержание.

1. Актуальность проблемы ………………………………………………………………………3

2. Цель проекта…………………………………………………………………........................5

3. Задачи…………………………………………………………………………………………………… 5

4. Ожидаемые результаты и продукты……............................................... 5

5. Этапы проекта…………………………………………………………………...................... 6

6. Аннотация……………………………………………………………………………………………….8

7. План мероприятий………………………………………………………………………………. 22

8. Ресурсы……………………………………………………………………………………..............25

9. Выводы…………………………………………………………………………………………………. 27

10. Список литературы……………………………………………………………………………… 28

11. Приложение………………………………………………………………………………………… 30

1. Актуальность проблемы

Отличительные для конца двадцатого-начала двадцать первого века изменения в характере образования - в его направленности, целях, содержании – всё более явно ориентируют его на «свободное развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентноспособность, мобильность будущих специалистов.

Эти накапливающиеся изменения нашли отражение в Федеральном законе «Об образовании». Концепция модернизации отечественного образования на период до 2010 года означает, по сути, процесс смены образовательной парадигмы.

Существующая долгие годы парадигма «результата образования», именующаяся «ЗУН», включала теоретическое обоснование, определение номенклатуры, иерархией знаний, умений и навыков, методик их формирования, контроля и оценки.

Эта парадигма принималась педагогическим сообществом и до сих пор принимается некоторой его частью. Однако происходящие в мире и России изменения в области целей образования, соотносимые, в частности, с глобальной задачей обеспечения вхождения человека в социальный мир, его продуктивной адаптации в этом мире, вызывают необходимость постановки вопроса обеспечения образования более полного, личностно и социально интегрированного результата.

Творчество учителя, его умение находить интересные формы, степень его фантазии – залог усиления мотивации учения детей. Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной школы, делом общественной важности. Её актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, осуществления в единстве идейно-политического, трудового, нравственного воспитания школьников.

Мотивация учения складывается из многих изменяющихся и вступающих в новые отношения друг с другом сторон (общественные идеалы, смысл учения школьника, его мотивы, цели, эмоции, интересы и др.). Поэтому становление мотивации есть не простое возрастание положительного или отрицательного отношения к учению, а стоящее за ними усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в неё побуждений, установление новых, более зрелых, иногда противоречивых отношений между ними. Эти отдельные стороны мотивационной сферы должны стать объектом управления учителя.

Объектом исследования является учебный процесс средней и старшей школы. Предметом исследования – содержание работы учителя по формированию положительной мотивации на уроках географии.

2.Цель: на основании изучения опыта работы учителей подобрать и разработать задания, способствующие формированию положительных мотивов на географии.

3.Задачи:

1.Углубленно изучать теоретические основы формирования мотивации учения;

2.Ознакомить с опытом работы учителей по формированию положительной мотивации на уроках географии;

3.Разработать задания и осуществить работу по формированию положительной мотивации на уроках географии.

4.Ожидаемые результаты

| № п/п | Результаты | Продукт |

| 1 | Повышение знаний теоретической основы формирования положительной мотивации учения. | Список прочитанной литературы. |

| 2 | Овладение опытом работы учителей по формированию положительной мотивации на уроках географии. | Алгоритм формирования положительной мотивации на уроках географии. |

| 3 | Создание дидактических материалов для обеспечения процесса формирования положительной мотивации. Отслеживание результативности. | Пакет дидактических материалов. Система мониторинга.

|

5.Этапы проекта.

| № п/п | Название этапа | Цель этапа | Сроки | Ответствен-ные |

| 1 | Информационно- аналитический | собрать информацию и проанализировать состояние проблемы в 7 классе | 2018-2019 (1 год) | Учитель географии, учитель информати-ки |

| 2 | Организацион-ный | Организовать учебную деятельность по формированию положительной мотивации на уроках географии | 2019-2020 (3года) | Учитель географии, заместитель директора по учебной работе, руководи-тель ШМО. |

| 3 | Аналитико-результативный | Проанализировать результаты проекта, скорректировать дальнейшую образовательную деятельность. | 2020-2021 (1 год) | Учитель, зам. директора по учебной работе, руководи-тель ШМО, учителя географии школы. |

6.1. Теоретические основы формирования положительной мотивации учения школьников

Одна и та же учебная деятельность может иметь для разных школьников различный смысл. Это в общем виде и определяет мотивацию учения. Выявление мотивации учения и смысла его для школьника в каждом конкретном случае играет решающую роль в определении учителем мер воспитательного воздействия. Один и тот же ученик учится по-разному по различным предметам, ибо у него к этим предметам неодинаковый интерес, вследствие этого он не полностью реализует возможности своей учебной деятельности. Один и тот же ученик может обнаруживать зрелые формы мотивации на одном учебном предмете и пассивность, безразличие на другом. Здесь наблюдается различие в учебной деятельности из-за несовпадения мотивации к разным учебным предметам. Педагогическая работа в этих случаях должна состоять в восстановлении интереса к «нелюбимому» предмету.

Одно и тоже поведение ученика в ходе учения может побуждаться разными мотивами и, значит, иметь разную значимость для школьника. Например, ученик может решать одну и ту же задачу и даже одним способом, но в одном случае он это делает, чтобы получить хорошую отметку учителя и одобрение родителей, в другом – заслужить авторитет у сверстников, в третьем случае его интересует содержание самого предмета, в четвертом он видит путь от изучения этого предмета к будущей профессии, в пятом действует сочетание нескольких побуждений. Во всех этих случаях действие одного и того же (значит и цель везде одна и та же), и мотивы разные. Отношение мотива к цели, по словам В. Н. Леонтьева и образует смысл учения для ребенка.

Одни и те же мотивы в разном возрасте могут иметь разную значимость для школьника, а значит, и разную побудительную силу.

А. К. Маркова отмечала, что «учитель, желающий выполнить свое высокое предназначение – воспитание личности молодого человека, должен стремиться проникнуть в мотивацию его поведения, научиться видеть ее проявления и более глубокое, лежащие за ними причины в опыте жизни ребенка, его окружения, подлинный смысл его отдельных поступков».

Смысл учения – это внутренне пристрастное отношение школьника к учению. Понимание смысла учения, его личностной значимости не происходит «автоматически» в ходе усвоения знания. Чтобы знания воспитывали, писал А. М. Леонтьев, надо воспитать отношение к самим знаниям. Значит, желательно в ходе обучения сформировать у школьников активное внутреннее отношение к знаниям, к способам их приобретения. В этом случае усвоение новых знаний и способов работы приведет к личностному развитию школьников. Смысл учения – сложное личностное образование. Он включает в себя, по крайней мере, следующие моменты:

- осознание ребенком объективной значимости учения, которое опирается на общественно выработанные нравственные ценности, принятые в социальном окружении и самого данного ребенка;

- понимание субъективной значимости учения для себя, которое обязательно преломляется через уровень притязаний ребенка, его самоконтроль.

Психологические наблюдения показывают, что при наличии смысла учения у школьников возрастает успешность учебной деятельности, легче усваивается и становится более доступным учебный материал, лучше происходит его запоминание, выше становится сознательность процесса учения, лучше концентрируется внимание учащихся, возрастает их работоспособность.

Развитие личности учащихся в учебно-воспитательном процессе будет происходить лишь в том случае, когда деятельность учителя будет соответствовать и опираться на потребности самих учащихся, будет целенаправленно вызывать и воспитывать эти потребности.

Потребность есть особая программа жизнедеятельности человека, основой которой является нужда человека в чем-либо или в ком-либо. Любая потребность вызывает активность человека, которая под влиянием других потребностей, внешних условий и обстоятельств принимает форму побуждения к определенной деятельности, осуществление которой и удовлетворяет данную потребность. Это побуждение именно к данной деятельности, входящее в программу потребности, есть мотив. Мотив показывает, ради чего выполняет человек данную деятельность.

Принято различать две большие группы мотивов:

1) познавательные мотивы, связанные с содержание учебной деятельности и процессом его выполнения;

2) социальные мотивы, связанные с различными социальными взаимодействиями школьника с другими людьми.

Первая большая группа мотивов может быть разбита на несколько подгрупп:

1. Широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на овладение новыми знаниями. Они также различаются по уровням. Эти уровни определяются глубиной интереса к знаниям. Это может быть интерес к новым занимательным фактам, явлениям, либо интерес к существенным свойствам явлений, к первым дедуктивным выводам, либо интерес к закономерности в учебном материале, к теоретическим принципам, к ключевым идеям и т. д.

2. Учебно-познавательные мотивы, состоящие в ориентации школьников на усвоение способов добывания знаний: интересы к приемам самостоятельного приобретения знаний, к методам научного познания; к способам саморегуляций учебной работы, рациональной организации своего учебного труда.

3. Мотивы самообразования, состоящие в направленности школьников на самостоятельное совершенствование способов добывания знаний.

Эти уровни познавательных мотивов могут обеспечивать наличие у школьников так называемого «мотива достижения», который состоит в стремлении учеников к успеху в ходе как бы постоянного соревнования с самим собой, в желании добиться новых, все более высоких результатов по сравнению со своими предыдущими результатами.

Вторая большая группа мотивов – социальные мотивы - также распадается на несколько подгрупп:

1. Широкие социальные мотивы, состоящие в стремлении получать знания, чтобы быть полезным Родине, обществу и т. д.

2. Узкие социальные, так называемые позиционные мотивы, состоящие в стремлении занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их одобрение.

3. Социальные мотивы, называемые мотивами социального сотрудничества, состоящие в том, что ученик не только хочет общаться и взаимодействовать с другими людьми, но и стремится осознавать, анализировать способы своего сотрудничества. Этот мотив является важной основой самовоспитания, самосовершенствования личности.

Для гармонически развитой личности необходимо сочетание разных мотивов. Можно выделить две группы психологических характеристик этих мотивов.

Первая группа мотивационных характеристик – их называют содержательными – прямо связаны с содержанием осуществляемой школьников учебной деятельности. Вторая группа характеристик - их условно называют динамическими – характеризует не столько содержание, сколько форму, динамику выражения этих мотивов.

Содержательными характеристиками мотивов являются следующие:

1. Наличие личностного смысла учения для ученика.

2. Наличие действенного мотива, т. е. его реального влияния на ход учебной деятельности и всего поведения ребенка.

3. Место мотива в общей структуре мотивации. Каждый мотив может быть ведущим, доминирующим или второстепенным, подчиненным.

4. Самостоятельность возникновения и проявления мотива.

5. Уровень осознания мотива.

6. Степень распространения мотива на разные типы деятельности, виды учебных предметов, формы учебного задания.

Динамические характеристики мотивов:

1. Устойчивость мотивов.

2. Эмоциональная окраска, модальность.

3. Другие формы проявления мотивов выражаются также в силе мотива, его выраженности, быстроте взаимопонимания и т. д.

Учителю надо обучать школьника умению воплощать свои мотивы через последовательность, систему целей. Значит, наряду с мотивами зрелая мотивационная сфера учения включает и цели.

Цель – это направленность ученика на выполнение отдельных действий, входящих в учебную деятельность. Психологи отмечают, что мотивы обычно характеризуют учебную деятельность в целом, а цели характеризуют отдельные учебные действия. Мотив создает установку к действию, а поиск и осмысливание цели обеспечивает реальное выполнение действия.

Воспитание правильной мотивационной направленности постановки целей у школьников должно сопровождаться и воздействием на эмоциональное отношение школьников к учению эмоции, несомненно, имеют мотивирующее значение в процессе учения:

1. Положительные эмоции, связанные со школой в целом и пребыванием в ней.

2. Положительные эмоции, обусловленные ровными, хорошими деловыми взаимоотношениями ученика с учителем и школьниками.

3. Эмоции, связанные с осознанием каждым учеником своих больших возможностей в достижении успехов в учебной работе, в преодолении трудностей.

4. Положительные эмоции от столкновения с новым учебным материалом.

5. Положительные эмоции, возникающие при овладении учащимися приемами самостоятельного добывания знаний, новыми способами усовершенствования своей учебной работы, самообразования.

Все названные эмоции в совокупности образуют атмосферу эмоционального комфорта в процессе учения. Однако учителю важно помнить, что эмоциональное благополучие, захваливание учеников, преобладание удовлетворенности собой у школьников в крайних случаях может приводить к застою в учебной работе, к прекращению роста учащихся, к «закрытости» их для развития.

Поэтому в процессе обучения должны присутствовать и эмоции с отрицательной модальностью, но отрицательные эмоции должны непременно сменяться положительными эмоциями.

В целом мотивационная сфера определяется, по крайней мере, следующими моментами:

- характером самой учебной деятельности школьников, развернутости и зрелости ее структуры;

- смыслом учения для каждого школьника (определяемым идеалами, ценностными ориентациями ученика);

- характером мотивов учения;

- зрелостью целей;

- особенностями эмоций, сопровождающих процесс учения.

6.2. Анализ работы учителя по формированию положительной мотивации на уроках географии.

Широкая познавательная направленность (интерес к знаниям, к преодолению трудностей) формируется всем ходом обучения в школе. Учебно-познавательные интересы, как более глубокие, требуют для своего формирования особой работы. Еще более кропотливого труда требует воспитание мотивов самообразования.

Формированию познавательных мотивов способствуют все средства совершенствования учебного процесса: обновление содержания и укрепление межпредметных связей, совершенствование методов обучения, разработка и распространение методов проблемно-развивающего обучения, модернизация структуры урока, расширение форм самостоятельной работы на уроке, активизация учебной деятельности школьников на уроке.

Применение современных методов обучения совершенствует все виды познавательных мотивов, прежде всего широкие познавательные мотивы: интерес к знаниям, к содержанию и процессу учения. В той мере, в какой ученик участвует в поиске и обсуждении разных способов решения проблемы, разных путей ее проверки, у него, безусловно, совершенствуются и учебно-познавательные мотивы – интерес к способам добывания знаний. Проблемное обучение сопровождается ситуациями свободного выбора заданий, атмосферой дискуссий, что повышает мотивацию престижности обучения, мотивацию стремления к компетентности.

В последние годы дидакты подчеркивают необходимость оптимального сочетания разных методов, что позволяет раскрыть школьникам новые задания в виде проблем и в то же время не упустить отработку у учащихся приемов и способов работы до уровня навыков и умений.

Использование занимательного материала на уроках географии помогает активизировать учебный процесс, развивает познавательную активность, наблюдательность детей, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому. Занимательный материал развивает творческое воображение, образное мышление, снимает утомление у детей.

Форма занимательных упражнений может быть различной: ребус, кроссворд, филворд, викторины, загадки.

Применение здоровьесберегающих технологий дает возможность создавать на уроке атмосферу доверия и взаимопонимания, дают возможность для развития личности ребенка и в конечном счете снижают риск школьных стрессов, которые отрицательно влияют не только на психическое, но и физическое здоровье школьников.

Для повышения мотивации, особенно на старшем этапе, подходит метод проектов. В своей работе я опробовала несколько типов проектов: исследовательские, творческие, информационные и проектно- ориентированные.

Метод проектов является составной частью обучения географии и поддерживает мотивацию к учению – в проектной работе она всегда положительная – и личный интерес: проект отражает интерес учащихся.

6.3. Выявление эффективности работы учителя по формированию положительной мотивации на уроках географии.

Усвоение знаний – большой и нелегкий труд. Учение требует особой мотивации, создания у учащихся побудительных сил и потребностей в приобретении знаний, т. е., того, из чего складывается умение и желание учиться в школе, а затем самостоятельно овладевать знаниями.

В качестве критериев эффективности работы по формированию положительной мотивации мы выявили уровень познавательных мотивов учения и как итог эффективности учебной деятельности сформулированность знаний и умений.

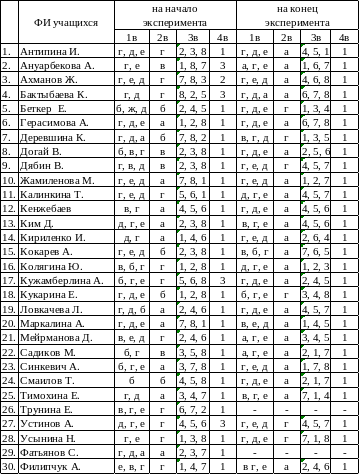

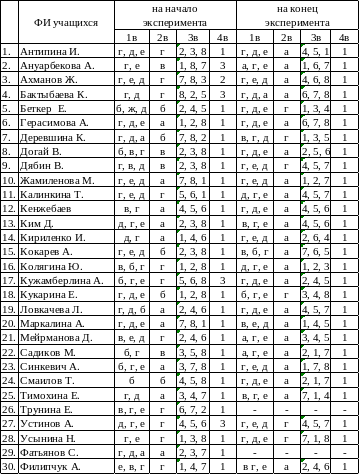

Уровень сформированности мотивов, характеризующих отношение к предмету, мы определили по анкете, предложенной Л. М. Фридман, Т. А. Пушкиной.

Анкета

Цель: Выявить уровень сформированности мотивов, характеризующих отношение к предмету география. Ученикам были предложены следующие вопросы:

Что больше всего вас привлекает в школе на уроке географии?

общение с товарищами; б) получение отметок; в) общественная работа; г) узнавание нового; д) сам процесс учения; ж) самостоятельная работа; е) другое (укажите, что именно).

2.Считаете ли вы предмет география интересным и полезным для своей подготовки к жизни? (да- а; нет- б; не знаю- в; не очень- г)

3.Какие работы на уроках географии тебе больше всего нравится?

тесты;2)занимательные упражнения;3)игры; 4)модели;5)кроссворды;6)модели;7) работа в парах,;8) экскурсии.

4.Нравится ли тебе игровая деятельность? (да- 1; нет- 2;не очень- 3)

Первый срез по выявлению уровня сформированности положительных мотивов учения проведен 27 сентября 2018 года во 7 классе. В процессе обработки данных выявлено, что 7% учащихся привлекает в школе общение с товарищами, 23% учащихся – получение отметок, 20% детей – общественная работа, 90% детей – узнавание нового, 63% школьников – сам процесс учения, 57% школьников – самостоятельная работа. По завершению исследовательской работы срез по выявлению сформированности положительных мотивов был проведен 3 февраля 2019 года. Анализ содержания ответов позволяет установить, что 96% учащихся привлекает узнавание нового, 71% детей – сам процесс учения, 89% школьников – самостоятельная работа. Сопоставительная характеристика позволяет сделать вывод, что процент положительных мотивов увеличился. На 6% увеличилось число учащихся, которых в школе привлекает узнавание нового, на 8% – сам процесс учения, на 7% – общение с товарищами, на 32% – самостоятельная работа.

В начале эксперимента 33% учащихся считали предмет география интересным и полезным для своей подготовки к жизни. На уроках географии больше всего нравились: тесты – 33% детей, занимательные упражнения – 50%, игры – 37%, схемы – 30%, кроссворды – 27%, модели – 27%, работа в парах, группах – 33%, экскурсии – 63%; заниматься игровой деятельностью нравилось 83% учащихся. В конце эксперимента отношение к географии изменилось положительно. Предмет интересным и полезным стали считать 71% учащихся, увеличился интерес к тестам на 10%, к схемам на 31%, к кроссвордам на 23%, к моделям на 9%, интерес к работе в группах, парах увеличился на 13%, всем учащимся нравится заниматься игровой деятельностью на уроках географии.

Таблица 1.Результаты анкетирования на начало и конец эксперимента.

Рис. 1 Уровень сформированности положительных мотивов учения на начало эксперимента

Рис. 2 Уровень сформированности положительных мотивов учения на конец эксперимента

В результате нашей работы у многих детей изменилось отношение к предмету познание мира. Повысился интерес к предмету.

Уровень сформированности знаний мы определили по следующим признакам:

осмысленность;

мобильность;

прочность.

Уровень сформированности умений определили по признакам:

скорость;

точность;

самостоятельность.

Результаты усвоения знаний: количество учащихся, справившихся с заданием на высоком уровне по географии – 71%, на низком уровне справились с заданием по географии– 4%.

Усвоение умений: на высоком уровне количество учащихся по географии равно 82%, на низком уровне по географии количество учащихся равняется 0%.

Исходя из полученных данных, можно судить о том, что систематическое применение различных средств по формированию положительной мотивации способствует более эффективному усвоению знаний и умений.

У каждого ребенка сформировалась положительная мотивация на уроках географии, и повысился уровень сформированности знаний и умений.

7. План мероприятий.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |

| I этап: информационно – аналитический 1 год 2018 – 2019 года |

| 1. 2. 3. 4. 5.

| Изучить литературу Отобрать содержание Отобрать технологии Разработать мониторинг Изучить опыт учителей, работающих по данной проблеме | 2018 – 2019 гг. (август – май) | Учителя географии, учитель информатики |

| II этап: организационный 3 года 2019 – 2021 года |

| 1.

2.

3.

3.

4.

5. 6. 7.

| Организовать учебную деятельность по формированию положительной мотивации на уроках географии Организовать индивидуальные консультации для учащихся с низким уровнем мотивации к обучению Организовать дополнительные занятия по подготовке к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады Проводить ежегодно неделю географии Организовать проектную деятельность учащихся (6 – 9 классы) Организовать ролевые игры по изучаемым темам Элективный курс «С материка на материк» (7 класс) Создание проблемных ситуации на уроках географии. | 2019 – 2021 года (сентябрь - май)

2019 – 2021года (сентябрь – май)

2019 – 2021 года (сентябрь – май)

2019-2021 год (октябрь) 2019 – 2021 года (февраль) 2019 – 2020 года (апрель) 2019 – 2020 года

2020– 2021 года (сентябрь – май)

| Учителя географии, руководители ШМО, ГМО, заместитель директора по учебной работе |

| III этап: аналитико – результативный 1 год 2016– 2017 года |

| 1.

2. 3. 4.

5.

| Провести промежуточную диагностику. Обработать данные Проанализировать результаты диагностики. Скорректировать дальнейшую образовательную деятельность. Провеcти мониторинг. | 2019 год (ноябрь – декабрь) 2020 год (январь) 2020 год (февраль – март) в течении учебного года | Учителя географии, заместитель директора по учебной работе |

8.Ресурсы.

Учебные ресурсы

1. Дидактические материалы

2. Программа курса географии для 6-11 классов общеобразовательных учреждений .

3. Календарно - тематические планирования на 2019 -2020 учебные годы.

в). Методические ресурсы

1. Методическая библиотека при образовательном учреждении

2. Подписки на журнал « География в школе» и газету « Первое сентября» .

3. Изучение передового опыта

4. Методические копилки, результаты мониторинга

Материально-технические ресурсы

1. Магнитофон

2.Компьютер

3.Проектор

4.Демонстрационный экран

Информационные ресурсы

1. Игры

2.Диски

3.Видеофильмы

4.Аудиокассеты

9. Выводы.

1. Проводя работу по формированию положительной мотивации учения необходимо ознакомиться с работами по психологии А. К. Марковой, Т. А. Матис, А. Б. Орлова, Л. М. Фридман, П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Д. Н. Богоявленского, которые характеризуют особенности познавательной деятельности, раскрывают механизмы формирования мотивации школьников.

2. Следует ознакомиться с работами педагогов В. А. Сухомлинского, В. Ф. Шаталова, Ш. А. Амоношвили, С. Н. Лысенковой, Е. Н. Ильина, К. Д. Ушинского, которые используют различные средства, способствующие формированию положительных мотивов учения школьников.

.3. Формированию мотивации способствуют занимательность изложения , необычайная форма преподнесения материала, вызывающая удивление у учащихся, эмоциональность речи учителя, познавательные игры, ситуации спора и дискуссии.

4. В условиях формирования положительной мотивации были отобраны основные технологии и приемы: технология индивидуального обучения, игровые технологии, метод проектов, технология коллективного взаимодействия.

Следуя логике задачного подхода, затем были предложены диагностические материалы, которые позволили отследить уровень сформированности положительных мотивов учения и определены критерии оценивания. Таким образом, мы считаем, что предложенные технологии и формы работы на уроке будут способствовать формированию положительной мотивации на уроках географии.

10.Литература

Баринова И.И. Современный урок географии. - Школьная пресса,2003 – С.51-63.

Безруких М.М., Ефимова С.П. Знаете ли вы своего ученика? – М.: Просвещение, 1991. – С.81-104.

Волина В.В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение, 1991. - С.368.

Выготский Л. С. Психология развития человека. - М.,2006- с35-56.

Грюцева Н.И. . Познавательные задания на применение природоведческих знаний в новой учебной ситуации // Начальная школа. – 1991.-№5.-С.28-32.

Датская Е.В., Синицина Е.В., Синицин М.Г. Контрольные и проверочные работы по географии. 6 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – С.10-41

Зотов Ю.Б. Организация современного урока. – М.: Просвещение, 1984. – С.9-28.

Ильин Е.Н. Герой нашего урока. – М.: Педагогика, 1991. – С.91-113.

Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения. – М.: Просвещение, 1988. – С.12-19.

Лысенкова С.Н. Когда легко учиться. – М.: Педагогика, 1985. – С.7-10.

Майерова Н.Ю. Уроки географии.- М.: Дрофа,2004.-с.15-28.

Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения – М.: Просвещение, 1990. – С.5-54.

Матюхина М.В. Изучение и формирование мотивации учения у младших школьников. – Волгоград, 1983. – С.26-34.

Минскин Е.М. Игры и развлечения в группе продленного дня. – М.: Просвещение, 1985. – С.137-159.

Прудникова А.В. На уроке и после урока. – М.: Просвещение, 1962. – С.46.

Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии.6-10 классы.-М.:Дрофа,2002.-с.5-17

Репринцева Г.И. От игры к взаимопониманию // Начальная школа. – 1991.-№3.-С.13-15.

Савченко А.Я. Мотивационный компонент урока // Начальная школа. – 2000.-№3.-С.4-8.

Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний – М.: Просвещение, 1985. – С.35-44.

20.Талызина Н.Ф.Педагогическая психология-М.:Просвещение,2006.-с28-46.

21.Чичерина О.В.Тесты по географии:6 класс-М.:Дрофа,2005.-с.5-22.

22.http://www.edu.ru

23.http://www.festival.1september.ru

24.http://www.pedsovet.org

25.http://www.schoolcollection.ru