Государственное учреждение образования

«Средняя школа № 8 г. Орши»

ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

Орша 2019

Информационный блок

Название темы опыта

Исследовательская деятельность учащихся как средство повышения мотивации к изучению учебного предмета «География»

Актуальность опыта

Обществу сегодня нужен выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и творчески решать возникающие проблемы, анализировать результаты своей деятельности, способный применять теоретические знания для решения практических задач в новых условиях. В статье 91 Кодекса Республики Беларусь Об образовании одним из основных требований к организации образовательного процесса является создание условий для развития творческих способностей обучающихся, вовлечение их в различные виды социально значимой деятельности [3]. Современная школа находится в постоянном поиске форм, методов и средств достижения целей, которые ставят «заказчики» образования: индустрия, высшая школа, родители, общественность и др. В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения [7].

Имея уже достаточный опыт преподавания географии, я заметила, что в последние годы по различным причинам снижается интерес у учащихся ко многим учебным предметам, в том числе и к географии. Большинство обучающихся занимают в учебном процессе пассивную роль и поэтому уже в 6-7 классах начинают терять интерес к учебе, что негативно отражается на качестве образования, в этот период формируются базовые знания по предмету. Отсюда знания учащихся по предмету неглубокие, познавательный интерес и мотивация достаточно низкие. Проведенная диагностика мотивации учебной деятельности (Приложение 1) показала, что высокого уровня мотивации достигает небольшое количество учащихся. Размышляя о том, какое место занимает наш предмет в системе школьных наук, я сделала вывод (согласно проведённым анкетам (Приложения 2,3)), что большинство учащиеся 6-11 классов считают географию предметом не столь важным, так как есть более серьезные дисциплины: математика, русский язык, иностранный язык и другие. Анкетирование обучающихся показало, что учащиеся географию по степени значимости для дальнейшей жизни ставят на одно из последних мест среди школьных дисциплин, поскольку не так востребована при поступлении в ВУЗы, как другие предметы, мотивация еще понижается. Не последнее место в объяснении причин играет высокая нагрузка школьников, и подготовка к географии идёт по остаточному принципу. А, тем не менее, в современном мире географические знания необходимы каждому человеку, особенно желающему быть успешным и считающему себя культурным. Раздвигаются границы территорий, велико взаимовлияние экономических отношений между странами, общее участие всего человечества в решении глобальных проблем. Учащиеся любого возраста должны вовлекаться в них, продумывать их и разрабатывать пути решения.

Формирование мотивации учения в школьном возрасте можно назвать одной из главных проблем современной школы, делом общественной важности. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и развития познавательных интересов, формированием у них активной жизненной позиции, введением всеобщего обязательного среднего образования [6]. Передо мной встал вопрос: «Как повысить уровень мотивации школьников в изучении географии»? Как никогда ранее эта проблема актуальна сегодня. Кем бы ни стали учащиеся после школы, им всегда будут нужны знания, умения логически мыслить, анализировать, сравнивать, делать выводы, обобщать факты. И в этом помогает исследовательская деятельность.

Цели опыта

Повышение мотивации к изучению учебного предмета «География» через исследовательскую деятельность

1.4. Задачи опыта

провести теоретический анализ понятия о мотивах;

изучить мотивационную сферу учащихся;

подобрать различные формы работы для повышения мотивации учебной деятельности;

апробировать найденные средства формирования и повышения учебной мотивации;

проанализировать достигнутые результаты.

1.5. Длительность работы над опытом

Продолжительность работы по теме моего опыта составляет четыре года. Мой опыт включает следующие этапы работы:

1 этап - подготовительный (2015/2016 г.). На данном этапе изучалась психолого-педагогическая и научно-методическая литература, материалы практического опыта коллег по проблеме повышения учебной мотивации на уроках географии, мотивационная сфера учащихся;

2 этап - практический (2016-2018 г.). Включал разработку и подбор различных форм работы, а также апробацию найденных средств формирования и повышения учебной мотивации;

3 этап – обобщающий (2018/2019 г.). На данном этапе проведён анализ, систематизация и обобщение полученных результатов, описан опыт работы.

2. Описание технологии опыта

2.1. Ведущая идея опыта

Основной идеей моего опыта является включение учащихся в учебное сотрудничество, которое предоставляет значительные резервы для развития исследовательских навыков, способствует повышению учебной мотивации учащихся.

2.2. Описание сути опыта

Научная основа опыта

В настоящее время существует большое количество теорий мотивации. Мотивация — это установка на деятельность, которая обеспечивает эту деятельность с психологической точки зрения. При этом особое внимание обращается на такие психологические факторы как способность воспринимать учебную информацию, слушать осмысливать, запоминать. Вопросами мотивации поведения человека занимались такие известные ученые-психологи как А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский. Огромнейший вклад в развитие мотивации учебной деятельности сделан Л.И. Божович, А.К. Марковой. Все ученые, занимавшиеся проблемой мотивации учебной деятельности, подчеркивают большую значимость ее формирования и развития у школьников, так как именно она является гарантом формирования познавательной активности учащегося, и как следствие развивается мышление, приобретаются знания, необходимые для успешной деятельности личности в последующей жизни [1].

В современной психологии понятия «мотивация» и «мотив» рассматривается равнозначно (В.Г. Асеев, Л.И. Божович, Д. Брунер, А.Н. Леонтьев и др.). Учащиеся при изучении того или иного предмета должны понять, что в школе изучаются лишь первоначальные основы науки. Многие школьные темы позволяют ставить новые проблемы; решение некоторых из них непосредственно связано с изучаемым в школе материалом, решение других потребует дополнительных знаний. Только благодаря такой работе повышается уровень учебной мотивации, формируются навыки самостоятельности, самоконтроля, интерес к учебным предметам [6]. В своей деятельности я пользовалась классификацией П.Я. Гальперина. Отслеживала уровень сформированности внутренней мотивации учения школьников.

Выделяют пять уровней учебной мотивации:

Первый уровень – высокий уровень мотивации учения, учебной активности. (У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школьные требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, очень переживают, если получают неудовлетворительные отметки.)

Второй уровень – хорошая учебная мотивация. (Учащиеся успешно справляются с учебной деятельностью.) Подобный уровень мотивации является средней нормой.

Третий уровень – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей внеурочной деятельностью. (Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает.)

Четвертый уровень – низкая учебная мотивация. (Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности.

Пятый уровень – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. (Такие дети испытывают серьезные трудности в обучение: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общение с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно - психические нарушения.)

В психологии известно, что развитие мотивов учения идет в двух направлениях: через усвоение учащимися общественного смысла учения и через саму деятельность учения школьника, которая должна чем-то заинтересовать его.

Исследовательский подход в образовательной практике был востребован с глубокой древности, с того момента, как появилась в человеческом сообществе сама потребность в обучении. Одним из первых ученых, внедрявших в практику обучения исследовательские методы, был Сократ. Позже знаменитый немецкий ученый Фридрих Адольф Дистервег назвал метод «сократовской беседы» венцом учительского искусства. Крылатой стала его фраза о том, что «плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить». Идеи исследовательского обучения находили своих сторонников в среде ярких представителей просветительской педагогики России 18 века. Среди них были Феофан Прокопович, Василий Никитич Татищев, Иван Тихонович Посошков. В конце 19 века теория и методика исследовательского обучения начинает особенно активно разрабатываться в трудах Константина Дмитриевича Ушинского, Льва Николаевича Толстого.

Сегодня технологии исследовательской деятельности учащихся большое внимание уделяет Н.И. Запрудский. Исследовательская деятельность реализует потребности человека в активности, в новых впечатлениях, в получении информации и выступает основой и способом познания мира [5].

Следует отметить, что вместе с тем, что исследовательская деятельность учащихся является первой «ступенькой» в науку, она носит не научный, а обучающий характер. Это означает, что главной целью учебных исследований является развитие личности учащегося, а не получение объективно нового результата, научного открытия. Учебно-исследовательская деятельность существенно отличается от научно-исследовательской по уровню сложности, применяемым методам и методикам [6]. В процессе выполнения учебного исследования происходит поэтапное погружение учащихся в соответствующую проблематику, в процессе которого (в соответствии со склонностями и способностями) повышается мотивация учащихся к изучению предмета.

Система педагогического опыта

Исследовательская деятельность подразумевает творческий процесс совместной деятельности учащихся и педагога. Это решение, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом, имеющей целью построение учащимся субъективно нового знания. В процессе исследовательской деятельности, учащиеся создают для себя образовательные продукты (гипотезы, методы, средства, выводы) и посредством этого развивают свои творческие способности и, соответственно, повышается учебная мотивация к изучению предмета. Нагрузка переносится с памяти учащихся на их мышление (научное исследование: работа мыслью - 80%, работа руками – 20 %).

Школьники сами или с помощью учителя отбирают нужные им данные из наблюдений, литературных источников, результатов экспериментов. Хочется привести слова Л. Паскаля: «Доводы, до которых человек додумался сам, убеждают больше, чем те, которые пришли в голову другим»!

Традиционные технологии позволяют решать многочисленные задачи информирования, просвещения учащихся, организации их репродуктивных действий. Метод исследовательской деятельности дает возможность перевести деятельность учителя из режима информирования в режим консультирования и управления, а ученикам обеспечить возможность выбора пути движения с учетом своих возможностей и способностей.

Возможны два пути реализации исследовательской деятельности. Первый путь - это выделение целых уроков, содержанием которых является обучение учащихся исследовательским приемам. К сожалению, это требует значительных затрат учебного времени, которым мы часто не располагаем. Второй путь - это включение в учебный процесс таких приемов исследовательской деятельности, которые вытекают из логики учебного процесса и являются его составной частью, образуя необходимое единство содержания и деятельности.

Исследовательские приемы - это приемы умственной деятельности. В географии при реализации исследовательского подхода возможны такие приемы: прием сопоставления, прием доказательства, прием обобщения, прием выдвижения гипотез, прием переноса знаний в новую ситуацию, прием установления причинно-следственных связей и некоторые другие.

При практической реализации исследовательского подхода в обучении необходимо применять разнообразные формы учебной работы.

Индивидуальная работа представляет собой выполнение учебного задания каждым учеником самостоятельно, в соответствии со своими индивидуальными возможностями, без взаимодействия с другими учениками.

Групповая учебная работа предполагает деление класса на несколько временных групп с учетом уровня знаний школьников в пределах изучаемого материала.

Коллективная учебная работа предполагает коллективную познавательную деятельность школьников, организуемую под руководством учителя.

Фронтальная учебная работа предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учащимися класса.

Для успешного осуществления исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности;

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.

Специфика исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий исследовательская деятельность может приобретать разные формы. Исходя из опыта работы, особое внимание уделяю тем методам, средствам и формам обучения, которые стимулируют мотивацию, развивают интерес к предмету, способствуют повышению качества образования. Подробнее остановлюсь на некоторых из них:

1. Создание проблемных ситуаций. Здесь могут быть любые задания, в которых учащийся осознает цель, но не знает способов ее достижения. Он оказывается в положении исследователя, вырабатывает мышление свободное от шаблона, выдвигает новые объяснения, собственные суждения, догадки, гипотезы, творчески подходит к познанию действительности. Пример задания: Какие климатообразующие факторы определяют климат Европы? Покажите схематически.

Решение исследовательской задачи, проходит следующие стадии:

Анализ ситуации и постановка проблемы (Что известно, что неизвестно и что нужно узнать);

Попытка решения проблемы известным способом или поиск нового способа решения путем выдвижения гипотезы или нахождения нового способа решения путем догадки;

Проверка правильности найденного объяснения (чаще всего — поиск аналогии).

2. Проблемное обучение. Например, мотивацией к изучению рек Северной Америки может служить обращение к топонимике. Внимание учащихся обращается на то, что названия рек можно объединить в три группы: индейские названия (Юкон, Миссисипи, Огайо и др.), английские (Маккензи), испанские (Рио-Колорадо, Рио-Гранде). Школьникам предлагается объяснить происхождение этих названий. Проблемное обучение — обязательный признак современного урока, это способ развития творческого мышления учащихся. По утверждению психологов интеллектуальное развитие осуществляется только в условиях преодоления препятствий, интеллектуальных трудностей. Эти затруднения заключаются в том, что ученик не может выполнить задание известными ему способами и должен отыскать новый способ решения учебной задачи.

3. Нетрадиционные формы занятий: урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие»;

Урок-исследование – это урок, который максимально повышает уровень познавательной активности школьников, побуждает их к старательному учению. Все учащиеся класса на уроке работают интенсивно, с интересом и желанием. На уроке перед учащимися ставится исследовательская задача, решение которой, в большинстве случаев в науке известно (но не учащимся).

Этапы исследования на уроке

1.Формулирование проблемы (задачи исследования).

2.Отбор научной информации для решения исследуемой проблемы.

3.Решение проблемы:

- выдвижение гипотезы;

- составление плана работы;

- выводы о подтверждении или опровержении гипотезы.

4.Результаты исследования.

Уроки-исследования имеют более свободную форму проведения. Они не требуют точного соблюдения всех этапов и являются более гибкими по форме, структуре и более разнообразными по конечному результату. Поэтому уроки данного типа наиболее часто использую в практике в старших классах. Например, в форме творческого исследования провожу один из уроков по теме «Страны Азии». Тема: «Япония». Главная задача урока – исследовать отраслевую и территориальную структуру хозяйства Японии. Организовываю эту работу как персонально, так и самостоятельно, даю конкретные задания по вариантам или предлагаю выбрать задание самим учащимся. После завершения исследования, учащиеся отчитываются о проделанной работе и коллективно вырабатывают вывод-решение проблемы, поставленной на мотивационном этапе урока. Результатом их работы являются отчеты, презентации, проекты.

Игра "Умный турист" в качестве рефлексии прекрасно подходит ко многим урокам. Например, в теме "Климат Африки". Для закрепления материала, проверки его усвоения и доказательства ценности нового знания постскриптум учащимся задается 3-5 вопросов следующего плана: "Брать ли с собой зонт и дождевик, отправляясь к подножью вулкана Камерун?", "Брать ли с собой резиновые сапоги, если на зимних каникулах отправляешься знакомиться с природой Сенегала?", "Брать ли с собой тёплый свитер и шапку, отправляясь с караваном в центральные районы Сахары?", "Стоит ли ехать отдыхать в Тунис на зимних каникулах?" и т.п. Для учащихся вопросы актуальны, ведь этим знанием они даже могут похвастаться, блеснуть перед родителями или сверстниками, а учителю ответы ребят помогают понять, насколько эффективно прошел урок, насколько понята и усвоена тема.

4. Учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;

Примером может служить тема «Изменение климата». Мы знаем, что главной причиной возникновения глобального потепления является парниковый эффект. Лучшим доказательством существования парникового эффекта является его моделирование. В ходе эксперимента у учащихся формируются исследовательские навыки, повышается интерес и, соответственно, мотивация к изучению предмета.

5. Домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. При выполнении домашних мини - исследований ученики обогащают свой жизненный опыт: у них формируется образное, а затем и абстрактное мышление как основа для будущей исследовательской работы. Формы таких заданий могут быть различные: проведение наблюдений, экскурсии, работа с периодической печатью.

Примером может служить наблюдение за погодой. Наши предки издавна умели предсказывать погоду без всяких метеостанций. Учащимся предложено найти народные приметы, предсказывающие погоду, и проверить их действие в наши дни. Проведя исследование, был сделан вывод о том, что народные приметы работают в большинстве своем и в наши дни.

6. Работа с картой. Карта является одним из основных средств обучения на уроках географии. Система разнообразных заданий, предполагающих обращение к карте, позволяет мне создать условия для формирования познавательной деятельности учащихся на разных уровнях: репродуктивном, частично-поисковом и исследовательском. Например, репродуктивный уровень предполагает проверку географической номенклатуры. Здесь я использую задания типа:

“Покажи моря, омывающие территорию России”.

Отличие частично-поискового от репродуктивного уровня заключается в том, что при выполнении заданий ученик должен уметь анализировать карту, интегрируя приобретенные географические знания с умениями работать по карте. Используемые мною задания выглядят следующим образом: “Найди по заданной характеристике или контуру географический объект на карте”, например: “Эта река – главная артерия Восточной Сибири. Она начинается в 30 км от западного берега Байкала и несет свои воды на север, в море Лаптевых”.

И, наконец, третий – исследовательский уровень состоит из заданий типа: “На основе анализа ряда карт сделать вывод, вывести закономерности о каком-либо географическом явлении или процессе”. Вот пример одного из вариантов заданий: Сравнив (сопоставив) физическую и тектоническую карты России, определите, на каких участках земной коры расположены эти формы рельефа, заполните таблицу и сделайте выводы (Табл. 1).

Таблица 1. Взаимосвязь рельефа, геологического строения и полезных ископаемых

| Формы рельефа | Тектонические структуры | Полезные ископаемые |

| 1.Восточно-Европейская равнина и т.д. |

|

|

Карта – второй язык географии. Нет практически таких вопросов, тем в курсах школьной географии, ответ на которые не нуждался бы в картографическом сопровождении. Карта является необходимым условием при проведении географических диктантов, уроков-путешествий. Особенность диктантов, основанных на проверке знаний номенклатурного характера в том, что они разнообразят методику проверки и вносят в нее элементы новизны. Диктанты с географическими ошибками позволяют внести элементы занимательности в проверку усвоения материала, но в то же время дают возможность осуществить проверку знаний, выявить пробелы.

7. Мини-проекты. На мой взгляд, наиболее удачным для урока с применением мини-проектов являются уроки изучения нового материала и обобщающие уроки. Мини-проекты удобно использовать при изучении темы с большим объемом материала, но с небольшим количеством часов.

Работа по созданию мини-проекта должна проходить следующие этапы:

1. Постановка проблемы, которая создает мотивационную основу у учащихся создать мини-проект.

2. Планирование работы, где может быть предложена правило, алгоритм, описывающий последовательность действий, памятка о требованиях к проекту и о критериях оценивания.

3. Исследование, на котором учащиеся выполняют задания, согласно правилу, алгоритму и делают вывод по результатам работы.

4. Представление мини-проекта одноклассникам, ответы на вопросы по проведенному исследованию.

Организация мини-проекта на уроке строго ограничена временем. За 45 минут урока ученик, работая над мини-проектом, проходит весь алгоритм проектной деятельности: от наличия значимой проблемы до создания конечного продукта.

Если разграничить мини проект по этапам и времени, то на формулирование проблемы, темы, цели, планирование задач по достижению цели отводится примерно 5 – 10 минут, в зависимости от сложности ситуации. Бывают уроки, когда необходимо повторить ключевые знания для изучения нового материала, в этом случае необходимо просто озвучить проблему и предложить готовый алгоритм действий по её решению. На планирование информационного поиска, обработку информации, выделяется примерно 10 - 15 минут, столько же на защиту проекта, 3 минуты на озвучивания домашнего задания и рефлексию урока. Самое сложное в урочном мини-проекте – это научить детей за короткий промежуток времени извлекать недостающие знания для решения проблемы, поэтому часто предлагаю учащимся тексты с готовой информацией, и им остается только выделить из предложенной информации ту, которая формирует знания по теме.

После любого проекта должна непременно проводится рефлексия, чтобы каждый ученик нашел в уроке для себя что-то позитивное, сделал открытие в себе, создал положительное впечатление о своих возможностях, ушел с урока с ситуацией успеха. Применение рефлексии вселяет в учащихся уверенность в своих силах и как следствие - порождает познавательную активность (мотивацию) к предмету географии и ребенок с интересом и желанием идет на следующий урок, где его ждёт не менее интересное «открытие».

Примеры конечных продуктов выполненных мини-проектов представлены в приложениях (Приложения 6,7)

Внеурочная деятельность (предполагает более широкие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности. Это факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности учащихся. Очень важно представить результат своей работы. Так ребёнок будет чувствовать значимость того большого труда, который ему удалось проделать. Работы учащихся презентуются на школьных, районных, областных и международных научно-практических конференциях. Результативность участия является значимой для ребёнка, позволяет поверить в свои силы и в дальнейшем применить полученные навыки в ходе получения профессионального образования или в повседневной жизни.

2.3. Результативность и эффективность опыта

Для определения результативности опыта были выделены критерии:

уровень обученности (успеваемость и качество знаний учащихся);

отношение учащихся к изучению географии;

уровень мотивации учения;

Изучение этих показателей проводилось на этапе обучения школьников с 2016 по 2018 год.

По результатам диагностики качества знаний учащихся (итоговая диагностика) наблюдается стабильность динамики успеваемости и в целом положительная динамика уровня обученности и уровня качества знаний учащихся по географии (Приложение 4).

Диагностика изменения отношения учеников к предмету проводилась с помощью анкеты - теста «Твое отношение к организации учебно-воспитательного процесса в школе». Результаты сведены в таблицу 2, из которой виден рост положительного отношения к предмету при сокращении нейтрального и отрицательного (Приложение 5).

Определялся уровень мотивации учения учащихся на разных этапах работы. Результаты показывают рост уровня мотивации учащихся.

Косвенным критерием результативности является также участие учащихся в научно-практических конференциях различного уровня (Приложение 8).

Результаты свидетельствуют о достаточной эффективности реализуемых приемов и методов обучения, направленных на формирование положительной мотивации учения, воспитание социально адаптированной личности, обеспечение успешного обучения школьников географии на основе применения исследовательской деятельности.

На основе анализа результатов проведенной работы были сделаны следующие выводы:

– мотивация учения учащихся на уроках географии в течение последних лет изменяется, что объясняется превращением ученика из объекта учебного процесса в его субъект посредством применения исследовательской деятельности в процессе изучения географии;

- формирование мотивации обучения способствует повышению качества образования.

Об эффективности работы по реализации опыта свидетельствуют результаты внеурочной деятельности учащихся.

3. Заключение

Формирование мотивации – это не закладка готовых мотивов и целей в голову учащегося, а помещение его в такие условия, где мотивация и цели складывались и развивались бы с учётом и в контексте прошлого опыта самого ученика.

Высокий уровень мотивации учения необходим для достижения успеха в учебе и в этом вклад мотивации в общую успешность деятельности школьника можно рассматривать наравне с когнитивными способностями ученика. Иногда менее способный учащийся, но имеющий высокий уровень мотивации, может достичь более высоких результатов в учебе, так как стремится к этому и уделяет учению больше времени и внимания. В то же время у учащегося, недостаточно мотивированного, успехи в учебе могут быть незначительными, даже несмотря на его способности. Мотивация учения может выступить, к тому же, хорошим показателем уровня психического благополучия учащегося, а также показателем уровня его развития.

Описанные приемы обучения повышают качество знаний учащихся, полученных на уроках, развивают творческие способности, повышают учебную мотивацию школьников. А это и есть главный результат любого учителя.

Доступность моего опыта заключается в том, что он может быть успешно использован учителями географии.

Опытом своей работы делюсь с коллегами на школьных и районных методических объединениях, педсоветах Для педагогов района был проведён мастер-класс (январь 2017). Публикация опыта работы в виде мастер-класса для педагогов была размещена в журнале «География» №10 2017.

Список использованных источников

Дереклеева, Н.И. Научно-исследовательская деятельность учащихся и учителей: необходимые условия и алгоритмы организации / Н.И.Дереклеева, А.И.Добриневская. // Кіаванне ў адукацыі. – 2010. – № 9. – С.27 – 40.

Запрудский, Н.И.Современные школьные технологии – 2./ Н.И.Запрудский. – Минск, 2010. – 256 с.

Кодекс об образовании Республики Беларусь // Нац.реестр правовых актов РБ.-2011.-№13. 2/1795

Крылова О.В. Интересный урок географии: Кн. Для учителя/О.В. Крылова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2003. – 95с.

Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1990.

Тяглова Е.В. Методика апробации результатов исследовательской деятельности учащихся. / Е.В.Тяглова. // Школьные технологии. – 2007.– № 1. – С.103-118.

Чечель, И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в современной школе / И.Д.Чечель. – М., 1998.

Приложение 1

«Исследование мотивации к изучению предмета»

Анкета для учащихся

Инструкция: «Внимательно прочитай высказывание и оцени каждое из них по пятибалльной системе. Поставь «+» или галочку в соответствующей колонке индивидуального бланка ответов».

Индивидуальный бланк ответов

|

| с выска-зыванием полностью согласен (5 баллов)

| с выска-зыванием больше согласен, чем не согласен (4 балла) | ни «да», ни «нет» - нечто среднее; (3 балла) | с выска-зыванием больше не согласен, чем согласен (2 балла) | с выска-зыванием полностью не согласен (1 балл) |

Данный предмет мне интересен |

|

|

|

|

|

Мне нравится как преподает учитель |

|

|

|

|

|

Предмет заставляет меня думать |

|

|

|

|

|

Я могу применять в жизни знания по этому предмету. |

|

|

|

|

|

Я получаю удовольствие при изучении предмета |

|

|

|

|

|

Знания по предмету позволяют мне больше узнать об окружающем мире |

|

|

|

|

|

Я принимаю участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях по этому предмету. |

|

|

|

|

|

Знания по этому предмету понадобятся мне в моей будущей профессии. |

|

|

|

|

|

На уроках по этому предмету я часто отвечаю, выступаю с докладами, работаю в группе. |

|

|

|

|

|

| Для меня на уроках по этому предмету важнее узнавать, понимать, разбираться в материале, чем получать отметки. |

|

|

|

|

|

| Итого: |

|

Обработка результатов:

Все баллы суммируются. Общее количество баллов позволяет сделать вывод об уровне развития мотивации к изучению предмета.

Интерпретация результатов:

41 – 50 баллов – очень высокая мотивация к изучению предмета

31 – 40 - баллов – высокая мотивация к изучению предмета

21 - 30 баллов – средняя мотивация к изучению предмета

11 - 20 баллов - низкая мотивация к изучению предмета

0 – 10 баллов - очень низкая мотивация к изучению предмета.

Приложение 2

«Мониторинг положительного отношения к предмету».

Рейтинг предметов по критериям:

- Очень нравится

- Нравится

- Не нравится

- Очень не нравится

В колонке с соответствующим критерием поставить один любой значок

| № | Предмет | Очень нравится | Нравится | Не нравится | Очень не нравится |

| 1 | Математика |

|

|

|

|

| 2 | Русский язык |

|

|

|

|

| 3 | Русская литература |

|

|

|

|

| 4 | Английский язык (французский, немецкий) |

|

|

|

|

| 5 | История |

|

|

|

|

| 6 | География |

|

|

|

|

| 7 | Физика |

|

|

|

|

| 8 | Биология |

|

|

|

|

| 9 | Химия |

|

|

|

|

| 10 | Трудовое обучение |

|

|

|

|

| 11 | Черчение |

|

|

|

|

Приложение 3.

Изучение отношения к географии

Подчеркни причины, характеризующие твое отношение к предмету.

Допиши недостающие.

Люблю предмет потому, что:

Не люблю предмет потому что:

1. Данный предмет интересен

2. Нравится, как преподает учитель

3. Предмет нужно знать всем

4. Предмет нужен для будущей работы

5. Предмет легко усваивается

6. Предмет заставляет думать

7. Предмет считается выгодным

8. Требует наблюдательности, сообразительности

9. Предмет требует терпения

10. Предмет занимательный

11. Товарищи интересуются этим предметом

12. Интересны отдельные факты

13. Родители считают этот предмет важным

14: Хорошие отношения с учителем

15. Учитель часто хвалит

16. Учитель интересно объясняет

17. Получаю удовольствие при его изучении

18. Знания по предмету необходимы для поступления в институт

19. Предмет помогает развивать общую культуру

20. Предмет влияет на изменение знаний об окружающем мире

21. Просто интересно

1. Данный предмет не интересен

2. Не нравится, как преподает учитель

3. Предмет не нужно знать всем

4. Предмет не нужен для будущей работы

5. Предмет трудно усваивается

6. Предмет не заставляет думать

7. Предмет не считается выгодным

8. Не требует наблюдательности, сообразительности

9. Предмет не требует терпения

10. Предмет не занимательный

11. Товарищи не интересуются этим предметом

12. Интересны только отдельные факты

13. Родители не считают этот предмет важным

14. Плохие отношения с учителем

15. Учитель редко хвалит

16. Учитель неинтересно объясняет

17. Не получаю удовольствия при его изучении

18. Знания по предмету не играют существенной роли при поступлении в институт

19. Предмет не способствует развитию общей культуры

20. Предмет не влияет на изменение знаний об окружающем мире

21. Просто неинтересно

Приложение 4

Диагностика качества знаний учащихся. Сравнительная таблица результатов итоговой аттестации учащихся по годам обучения.

| Учебный год | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |

| Успеваемость | 100% | 100% | 100% |

| Уровень обученности | 64% | 70% | 70% |

| Уровень качества знаний | 63% | 77% | 79% |

Приложение 5

Динамика изменения отношения к предмету географии за три года

| Учебный год | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |

| Отрицательное | 1 чел -14% | 1 чел - 14% | 0 чел -0 % |

| Нейтральное | 2 чел - 29 % | 1 чел - 14% | 2 чел - 29 % |

| Положительное | 4 чел - 57 % | 5 чел – 71 % | 5 чел - 71 % |

Размещено на Allbest.ru

Приложение 6

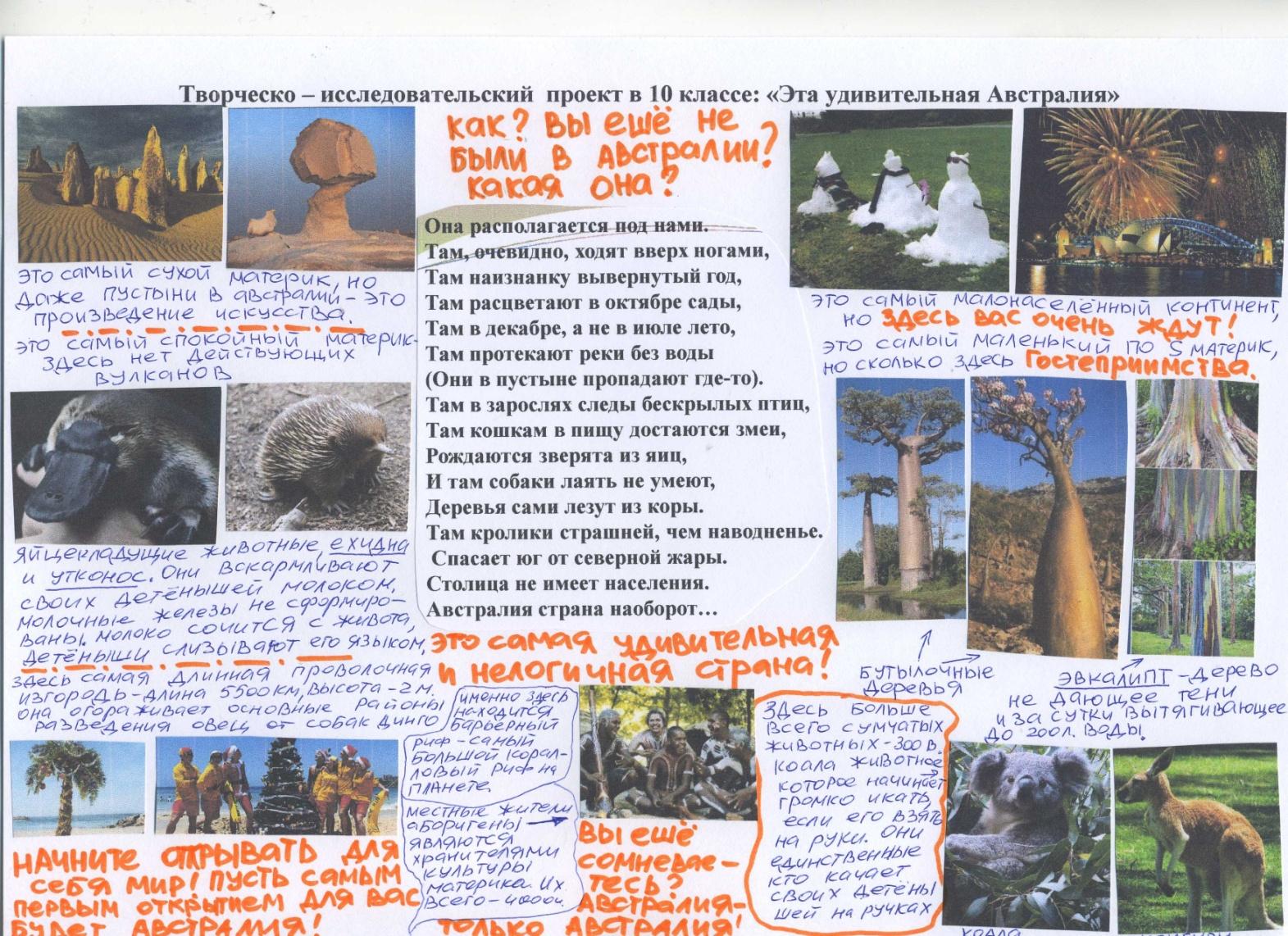

Конечный продукт мини-проекта в 7 классе: «Австралия – страна наоборот»

| 1 группа – физико – геогр. положение | 2 группа - рельеф | 3 группа – воды, климат | 4 группа – природные зоны, Р. и Ж. | 5 группа - освоение |

| В каком полушарии южном | В основании лежит древняя платформа | Пересекает пополам южный тропик | Количество природных зон - 4 | Официально заявил о материке Абель Тасман (1644) - |

| Омывают океаны Индийский, Тихий | Действующие вулканы - нет | Сколько климатических поясов – 3, с островом Тасмания - 4 | Самые крупные природные зоны – пустыня, саванна | Провозгласил колонией Великобритании Дж. Кук(1770) |

| Находится по отношению к другим материкам изолированно (отдельно) | Наивысшая точка, высота – г. Косцюшко , 2228 На востоке горы- Большой Водораздельный хребет | Наибольшая площадь в климат. поясе – в тропическом | Сумчатые – коала, вомбат, сумчатый дьявол, кенгуру. Их более 300 видов | Ведущая отрасль животноводства - овцеводство |

| Крайние точки с. – Йорк, в. – Байрон, юж. – Саут-ист-Пойнт, з.- Стип -Пойнт | Низшая точка, её высота – озеро Эйр – Норт – (-16 метров) Полезные ископаемые – железо, бокситы, золото, уголь, газ | Это самый .. сухой материк | Яйцекладущие – ехидна и утконос | Первым вступил на материк В. Янсзон в 1606 г |

| Страны соседи по воде – Индонезия, Папуа–Новая – Гвинея, Новая Зеландия | Отрасли промышленности- Машиностроение, химическая, пищевая | Крики - это? Пересыхающие реки | Типичные растения Эвкалипт, бутылочное дерево, скрэбы – сухие заросли, акации | 3 волны переселения 1.каторжники 2.золотая лихорадка 3.овцеводство |

| Протяжённость с сев. на юг. – 3000 км, с зап. на вост. – 4000 км | Растениеводство – культуры – пшеница, ананасы, бананы, сах. тростник | Крупнейшая речн. система – Муррей с притоком Дарлинг | Надо опасаться – змей, пауков, акул, казуаров | По экспорту шерсти…1 место в мире |

| Остров, принадлежащий Австралийскому союзу - Тасмания | S материка? Вывод: 7,7 млн. кв. км. Самый маленький Преобладающие формы рельефа - равнины | Подземные воды….. засолены, не пригодны для использования | Хищник – собака Динго | Поощрение переселенцев - земля под пастбища |

Приложение 7

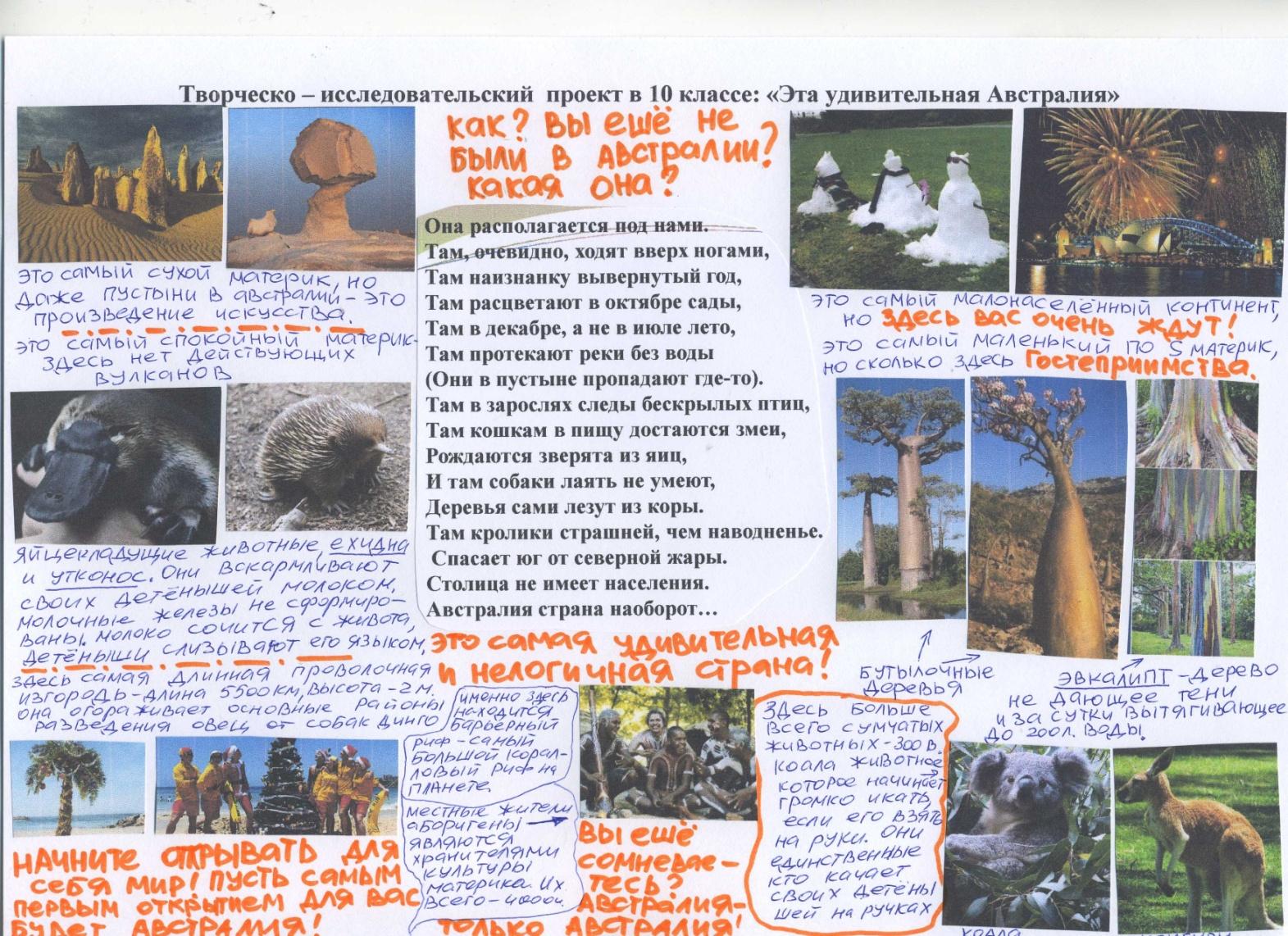

Конечный продукт исследовательского мини-проекта в 7 классе: «Эта удивительная Австралия»