СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Лингвистический анализ художественного текста как способ формирования языковых и коммуникативных компетенций учащихся

Глубина понимания текста существенно зависит от осознания того, как текст создан и какую функцию выполняет каждая его деталь.

Просмотр содержимого документа

«Лингвистический анализ художественного текста как способ формирования языковых и коммуникативных компетенций учащихся»

ОГЭ 15.1

Лингвистический анализ

художественного текста

как способ формирования

языковых и коммуникативных

компетенций

учащихся

ФГОС

Предметные компетенции

Коммуникативная компетенция

предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи

Лингвистическая и языковая

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры

компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании

Задание 15.1

Разделы науки о языке

Количество тем

Морфемика

1

Языковые средства выразительности

8

Морфология

10

Синтаксис

Грамматика

7

9

Лексика

5

Пунктуация

13

Язык и речь

12

Стили речи

3

Лингвистический анализ – это изучение языковых аспектов художественного произведения и раскрытие значения различных элементов языка с целью полного и ясного понимания текста.

Главная цель – раскрыть то, что невозможно увидеть с первого взгляда, постичь глубину мыслей и чувств автора.

Предмет – языковой материал текста, так как он напрямую связан с пониманием содержания и идейно-художественного своеобразия литературного произведения.

ЗАДАЧИ лингвистического анализа художественного текста

Глубина понимания текста существенно зависит от осознания того, как текст создан и какую функцию выполняет каждая его деталь.

1) способствовать правильному пониманию текста;

2) помочь осмыслить тему, проблематику и идею текста;

3) показать художественные средства, использованные автором для достижения цели;

4) обратить внимание на особенности языка писателя, его художественной манеры.

Лингвистический анализ призван выявить, как, с помощью каких слов, словосочетаний, синтаксических конструкций находит выражение позиция автора.

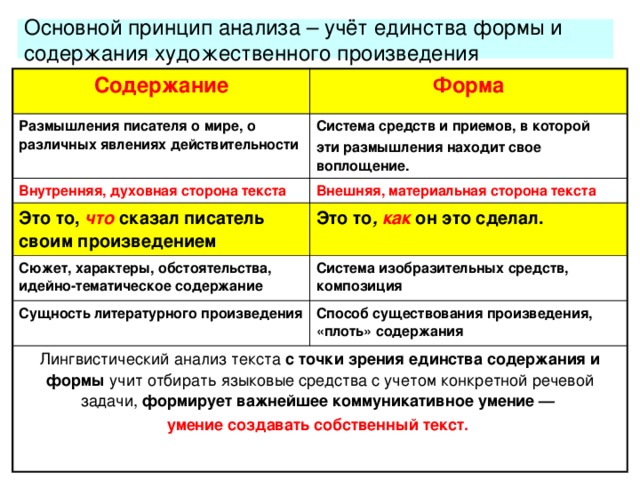

Основной принцип анализа – учёт единства формы и содержания художественного произведения

Содержание

Форма

Размышления писателя о мире, о различных явлениях действительности

Система средств и приемов, в которой

Внутренняя, духовная сторона текста

эти размышления находит свое воплощение.

Внешняя, материальная сторона текста

Это то, что сказал писатель своим произведением

Это то , как он это сделал.

Сюжет, характеры, обстоятельства, идейно-тематическое содержание

Система изобразительных средств, композиция

Сущность литературного произведения

Способ существования произведения, «плоть» содержания

Лингвистический анализ текста с точки зрения единства содержания и формы учит отбирать языковые средства с учетом конкретной речевой задачи, формирует важнейшее коммуникативное умение —

умение создавать собственный текст.

- Тезисом в сочинении является предложенное высказывание.

- Ученик должен в 1-2 предложениях истолковать смысл высказывания.

- Не во всех случаях ученик может указать только номер предложения, в котором есть указанные лингвистические явления! Например, речевые средства выразительности следует процитировать!

- Если в высказывании речь идёт о двух разных лингвистических явлениях (лексика и грамматика, синтаксис и пунктуация и т.п.), то примеры должны быть на каждое указанное явление!

Обратите

внимание!

- Шаг 1

- Прочитайте высказывание. Это тезис. О каких языковых явлениях в нём говорится? Подчеркните в цитате ключевые слова. Задача: пояснить, как Вы понимаете смысл высказывания. Запишите истолкование высказывания. Без этого Вы потеряете 2 балла!

- Прочитайте высказывание. Это тезис. О каких языковых явлениях в нём говорится?

- Подчеркните в цитате ключевые слова. Задача: пояснить, как Вы понимаете смысл высказывания.

- Запишите истолкование высказывания. Без этого Вы потеряете 2 балла!

- Шаг 2

- Найдите в предложенном тексте явления, иллюстрирующие тезис ; это аргументы ; Выпишите их или подчеркните предложения (номера предложений), в которых они есть.

- Найдите в предложенном тексте явления, иллюстрирующие тезис ; это аргументы ;

- Выпишите их или подчеркните предложения (номера предложений), в которых они есть.

- Шаг 3

- Объясните роль указанных явлений; следите за тем, чтобы данные функции соответствовали тезису .

- Объясните роль указанных явлений; следите за тем, чтобы данные функции соответствовали тезису .

- Напишите вывод, обобщающий Ваши рассуждения по теме.

- Напишите вывод, обобщающий Ваши рассуждения по теме.

- Помните

- Помните

- о необходимости пояснения высказывания; о примерах-аргументах из текста (цитирование или номера предложений); об абзацном членении текста сочинения;

- о необходимости пояснения высказывания;

- о примерах-аргументах из текста (цитирование или номера

- предложений);

- об абзацном членении текста сочинения;

- Внимательно проверьте свою работу. В сложных случаях обращайтесь к словарю.

- Внимательно проверьте свою работу. В сложных случаях

- обращайтесь к словарю.

- Шаг 4

От ключевых слов высказывания – к его пояснению

«Эпитеты – одежда слов».

В.А. Солоухин

Эпитеты выделяют и усиливают неповторимые личные признаки предметов или явлений окружающего мира, подают их образно.

«На примере сложноподчинённого предложения можно проследить, как человек выражает отношения между миром и собственной точкой зрения».

Н.М. Шанский

Сложноподчиненное предложение благодаря богатой союзной связи позволяет выразить в речи многообразные отношения между частями — временные, причинно-следственные, условные и др.

«В бессоюзных сложных предложениях разные знаки препинания употребляются потому, что каждый из них указывает на особые смысловые отношения между частями».

Л.Т. Григорян

Порядок расположения частей в составе бессоюзного сложного предложения является средством выражения смысловых отношений между ними. Эти отношения выявляются из содержания, передаются на письме запятой, точкой с запятой, двоеточием и тире .

Теоретический уровень обоснования

«Работа проверяет лингвистическую компетенцию учащихся (знания о языке и речи; умение применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также опознавательные, классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки)»

(Спецификация КИМ для проведения ГИА в 2013 г.)

Теоретический уровень обоснования –

- теоретически обоснованный и подтвержденный лингвистическими примерами из текста ответ на поставленный в теме вопрос;

- ссылки на теоретические факты, необходимые для обоснования тезиса;

- использование лингвистических терминов и их толкование в тексте сочинения.

Отсутствие теории, объяснение «своими словами» означает, что тезис доказан на бытовом уровне.

Внимание!

Схемы сочинений задания 15.1

Схема 2

Схема 1

Тезис

Тезис

Рассуждение о смысле высказывания

Рассуждение о первой части тезиса

Пример явления 1, его роль

Пример явления 1, его роль

Рассуждение о второй части тезиса

Пример явления 2, его роль

Пример явления 2, его роль

Вывод

Вывод

Схемы сочинений задания 15.1

Схема 3

Небольшое вступление (пояснение к тезису)

Пример явления 1, его роль

Пример явления 2, его роль

Тезис (вывод)

Обратите

внимание!

Ученик может объединить в один абзац анализ указанных лингвистических явлений, и снижать баллы за нарушение абзацного членения не следует!

Сочинение может иметь 3-5 абзацев:

• 1 абзац –высказывание-тезис;

• 2 абзац - истолкование тезиса;

• 3 абзац – первый пример , иллюстрирующий явление, названное в высказывании, с указанием его функции ;

• 4 абзац – второй пример , иллюстрирующий явление, названное в высказывании, с указанием его функции ;

• 5 абзац - вывод.

или

• 1 абзац – вступление-истолкование тезиса;

• 2 абзац - первый пример , иллюстрирующий явление, названное в высказывании, с указанием его функции ;

• 3 абзац – второй пример , иллюстрирующий явление, названное в высказывании, с указанием его функции ;

• 4 абзац – вывод (тезис).

или

• 1 абзац – вступление-истолкование тезиса;

• 2 абзац - пример ы , иллюстрирующие явления, названные в высказывании, с указанием их функций ;

• 3 абзац– вывод.

Сколько

должно быть

абзацев?

Научный стиль в школе

- Основная задача стиля – предельно точно, ясно и логично донести до читателя информацию.

- Сфера применения: энциклопедии, словари, справочники, учебная литература, рефераты, аннотации, лекции, доклады .

Лексика:

- термины;

- отсутствие образных средств;

- частая повторяемость ключевых слов;

Синтаксис:

Морфология:

- прямой порядок слов;

- частое употребление причастных и деепричастных оборотов;

- сложные предложения;

- вводные слова;

- повествовательные предложения.

- преобладание существительных;

- отсутствие личных местоимений и глаголов 1-2 лица;

- отсутствие восклицательных частиц и местоимений.

Пишем сочинение в публицистическом стиле

Для публицистического стиля характерны

- четко выраженное авторское отношение к проблеме;

- образность;

- эмоциональность;

- оценочность.

Лингвистическое сочинение в публицистическом стиле – это рассуждение,

цель которого - не только информировать читателей о лингвистической проблеме, заявленной в тезисе, но и убедить их в справедливости этого тезиса.

Языковые черты стиля:

- 1)Совмещение в одном тексте книжных и разговорных слов; использование экспрессивно-оценочных слов и выражений.

- 2) Широкое использование побудительных, вопросительных, восклицательных предложений, прямых обращений к собеседнику, риторических вопросов, экспрессивных повторов, рядов однородных членов; параллельный способ связи предложений, обратный порядок слов.

Задания-помощники в КИМах ОГЭ

Грамматические явления

Лексические явления

7. Грамматика. Синтаксис

3. Анализ средств выразительности (эпитет, метафора, сравнение и т.д.).

Словосочетание

8. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения

6. Группы слов по происхождению и употреблению

Лексический анализ

9,10. Осложненное простое предложение

11,12. Синтаксический анализ сложного предложения

13,14. Сложные предложения с разными видами связи между частями

- Определить особенности употребления лексических средств , их роль в раскрытии темы текста (наличие синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении и т.д.)

- Определить, как выбор синтаксических средств связан с темой и мыслью текста (какие предложения преобладают: по характеру грамматической основы, по цели высказывания и т. д.; порядок слов в предложениях; экспрессивность односоставных предложений; роль однородных членов и пр.).

- Отметить выразительность морфологических средств (особенности употребления различных частей речи).

- Указать роль художественных средств выразительности (эпитетов, метафор, сравнений, олицетворений и т.д.).

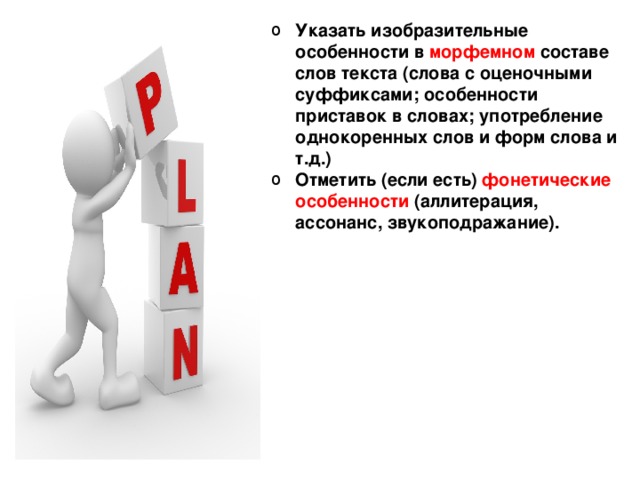

- Указать изобразительные особенности в морфемном составе слов текста (слова с оценочными суффиксами; особенности приставок в словах; употребление однокоренных слов и форм слова и т.д.)

- Отметить (если есть) фонетические особенности (аллитерация, ассонанс, звукоподражание).

Художественный текст как сложная система

- язык

- Действительность

- читатель

- сознание

- текст

- проекция

- модель

- мира

- автор

«Понимание есть повторение процесса творчества в изменённом порядке». А.А.Потебня

Содержание текста

Модель мира

Содержание художественного текста

Идея текста –

ядро

Авторская модель мира , определяющая

авторское мироощущение и миросозерцание

отношение к предмету и видение мира

выявляется при анализе

- языковых

- композиционных средств,

т.е. структуры произведения

складываются из

- авторской позиции;

- образов персонажей и т.д.

Содержание текста шире, т.к.

отражает и то субъективное,

что попадает в него помимо воли

автора.

Чувства

Коммуникативная цель автора:

- привлечь внимание к поднятой им проблеме;

- показать круг вопросов, интересных ему;

- объяснить свою точку зрения;

- дать анализ чего-либо и т.д.

«Образ автора – это индивидуальная словесно-речевая структура, пронизывающая строй художественного произведения и определяющая взаимосвязь и взаимодействие всех его элементов». В.В.Виноградов

Учащимся станут понятны смыслы, вложенные автором в текст,

очевиднее будут языковые «инструменты», которыми писатель - сознательно или нет – пользовался для их передачи.

Мысли

- Автор

Ценност-

ные

ориентации

Внутренний

- Текст

мир

Жизненная

позиция

Отношение

к миру,

к людям

- В образе автора отражаются и им определяются

- тема, идея, сюжет;

- изображение событий, персонажей, их поступки, поведение;

- все особенности языкового

- выражения – «словесная ткань» текста.

- мотивирует поступки героев

- сообщает их мысли

- посвящает читателя в свой замысел

- Автор

Автор

- описывает

- их чувства и

- состояние

Это очень важно

«Общая модальность как выражение отношения автора к сообщаемому заставляет воспринимать текст не как сумму отдельных единиц, а как цельное произведение. Такое восприятие основывается не на рассмотрении качеств отдельных речевых единиц, а на установлении их функций в составе целого . В таком случае личностное отношение автора воспринимается как « концентрированное воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур …» (В.В. Виноградов)».

Валгина Н.С. «Теория текста»

- «Творец всегда изображается в творении и часто - против воли своей» Н.М. Карамзин.

- «Каждый писатель, до известной степени, изображает в своих сочинениях самого себя, часто вопреки своей воле» В. Гете.

- «Всякое художественное произведение есть всегда верное зеркало своего творца, и замаскировать в нем свою натуру ни один не может» В.В. Стасов.

- «Во всяком произведении искусства, великом или малом, вплоть до самого малого, все сводится к концепции автора» В. Гете.

- «Творчество самого талантливого автора обязательно отражает его личность, ибо в том-то и заключается художественное творчество, что внешний объективный материал перерабатывается, вполне индивидуально, психикой художника» В.В. Воровский.

- ориентироваться в работе

- научиться формулировать свои мысли

- увидеть вариант

- восприятия

- текста

- Образец

- учительской

- интерпретации

- художественного

- текста

- помогает

- включиться в диалог с учителем, одноклассниками, автором

- высказать свою

- оценку

- поделиться своими

- чувствами и

- переживаниями

Автор

Текст

Ученик

Учитель

Учитель должен сделать ученика опытным читателем,

- владеющим приемами анализа текста ,

- способным оценить содержание,

- уловить многочисленные значения языковых единиц и проникнуть в подтекст.

Задача учителя - определить, какие именно подходы, техники и приемы привлечь к работе.

- Восприятие текста (анализ содержания текста)

- Анализ речевой ткани текста как возможность понять «инструменты» авторского воздействия на читателя (анализ формы текста)

- Обращение к ЛЮБОМУ предложенному выказыванию и его расшифровка

- Аргументация ЛЮБОГО тезиса

о роли ЛЮБОЙ языковой единицы

Коммуникативная и языковая готовность ученика к сочинению на любую лингвистическую тему .

- Высказывание

- Пояснение смысла высказывания

- Поиск указанных лингвистических явлений и характеристика их роли

- Написание сочинения

Текст

(1)Аннушка работала больничным клоуном. (2)Раз в неделю она с другими волонтерами приезжала в больницу и развлекала тяжело больных детей, которые жили там месяцами. (3)Играла с ними, разучивала смешные стихи, и детишки, всей душой привязавшись к ней, с нетерпением ждали свою Нюшу, как она им представилась.

(3)Родители и врачи не всех детей отпускали играть с клоунами: многим ребятам было запрещено волноваться, испытывать сильные, пусть даже радостные эмоции, потому что болезни могли дать осложнения.

(4)В ноябре больных, к счастью, было совсем мало. (5)Вот и в этот раз в игровую комнату пришли всего пятеро. (6)Среди них, как всегда, был Гришка – худенький и бледный мальчик лет десяти на вид. (7)Он не мог играть в подвижные игры, потому что вынужден был всегда таскать за собой железную стойку с капельницей, из которой по капельке струилась в его слабенький организм жизнь. (8)Гришка называл стойку «жирафом» и повязывал на нее свой желтый в клетку шарф, наверное, чтобы «жираф» не простудился. (9)Мальчишка всегда держался в стороне и никогда не смеялся. (10)Старшая медсестра, горестно вздохнув, так и сказала Нюше однажды: «Вон тот играть с вами вряд ли будет, и не старайтесь его развеселить. (11)Семи пядей во лбу мальчишка, и было бы здорово, если бы он тоже радовался, но Гришенька как-то сам по себе. (12)Будет просто со стороны наблюдать».

(13)Потому Нюша и удивилась, когда мальчик в перерыве между играми подошел к ней и попросил выйти с ним ненадолго в коридор – «что-то важное узнать».

(14)Они вышли из игровой, прикрыв за собой дверь, и встали у окна.

(15)- Нюша, тебе не страшно? (16)- А чего мне бояться? (17)- Что ты однажды придешь, а меня не будет с детьми. (18)- Значит, я пойду в твою палату искать тебя! (19)- И в палате меня тоже не будет. (20)- Тогда я пойду искать тебя к большому окну у столовой, где ты любишь стоять. (21)- И у окна не будет. (22)И в другой игровой комнате не будет. (23)Ты не боишься, что однажды ты придешь, а меня насовсем нет? (24)- Значит, я буду знать, что тебя выписали… (25)- С жирафом, - Гришка кивнул на стойку с капельницей, – уже не выпишут.

(26) Гришка смотрел на Нюшу не мигая, и она, не в силах выдержать взгляда этих ждущих только честного ответа глаз, попятилась к окну, села на подоконник и, легонько притянув мальчика к себе, осторожно обняла его. (27)- Гриш…

(28)В пустом прохладном коридоре они были одни, и свет остывающего, слабеющего ноябрьского солнца проникал в коридор лишь на пару метров. (29)Нюша представила: если бы вдруг здание больницы разрезали надвое, то в самой середине получившегося среза все люди увидели бы их – Нюшу, Гришку и жирафа, спасающихся от длинного коридора темноты в сужающемся солнечном луче. (30)И Нюша вдруг поняла: и солнце вот-вот уйдет, и она вот-вот уйдет, и все люди уйдут, а Гришка останется. (31)Один на один с подкрадывающейся к его худеньким плечикам страшной тьмой. (32)И тогда Нюша начала говорить твердо и громко, чтобы ее голос был слышен даже в самом дальнем и самом темном углу коридора:

(33)- Такой день, когда я приду, а тебя насовсем не будет, никогда не наступит! (34)Потому что ты будешь всегда! (35)Никто и никогда, послушай! (36)Никто и никогда не исчезает насовсем, пока…пока… пока он смеется в чьем-то сердце!

(37)Предательский комок в горле заставил Нюшу всхлипнуть неожиданно громко, отчего Гришка вздрогнул и испуганно отпрянул. (38)Девушка отвернулась, поспешно, по-детски - ладошками – вытерла слезы и посмотрела на него.

(39)- Ойёёоой! (40)Какая ты… – мальчик словно не мог подобрать слова. (41)- Какая ты! (42)Как…енот!

(43)И тут Гришка засмеялся. (44)Зашелся никем раньше в больнице не слыханным первым звонким хохотом. (45)Рука, которой он держался за жирафа, тряслась, а с ней трясся и жираф, тонко звеня, словно вторя задорному смеху мальчика.

(46)Ничего не понимая, Нюша посмотрела на свое отражение в стекле окна. (47)Вытирая слезы, она размазала потекшую тушь одинаковыми полосками от глаз куда-то к ушам и действительно походила на отчаянного енота, только что выигравшего схватку с самым хищным зверем.

(48)Открылась дверь игровой, и в проеме появилась старшая медсестра. (49)Наверное, она хотела что-то спросить, но не успела. (50)Она увидела смешную Нюшу-енота, увидела рядом с ней трясущихся от смеха Гришку и жирафа, и – «Гришка смеется!» - сама залилась счастливым смехом. (51)В коридор высыпали все, кто был в комнате. (52)И смех светлым вихрем пронёсся по всем углам, подхватив и ошарашенную Нюшу. (53)А Гришка хохотал от души и не мог ни о чем думать.

(54)Все, что ему хотелось, - хохотать и хохотать дальше, так же легко, так же заразительно и громко, и ему было радостно, что с ним смеются и другие дети. (55)И ему теперь было совсем не страшно. (56)Потому что он смеялся в сердце каждого, а они смеялись в его сердце. (57)А это значило, что никто из них отныне никогда уже не исчезнет насовсем… (По Павловой О.)

Не следует начинать анализ текста с фраз

- «Давайте проанализируем, что хотел сказать»

часто неизвестный для ученика, а потому

безликий автор;

- « Подчеркните в тексте указанные средства

художественной выразительности»

(или требуемое в содержании высказывания);

- «Выпишите в тетрадь…» (далее – по

содержанию предложенного высказывания) и т.п.

Вариант начала работы с текстом

- Расскажите, какой человек писал этот текст? - Что им двигало, когда он создавал текст? - Чему радуется его сердце, о чем оно болит?

- Как этот человек относится к миру, к людям?

- Что он думает о людях?

- Какое важное сообщение он

хотел передать вам, читателям?» и т.д.

Автор

Автора можно увидеть

Роль системы вопросов и заданий к художественному тексту

Система вопросов должна

активизировать читательское внимание и понимание своеобразия художественного стиля;

развивать навыки выделения в тексте необходимой информации и её осмысления;

углублять и расширять знания о сфере употребления изобразительных средств языка, их функциональной значимости;

готовить учащихся к самостоятельному высказыванию на заданную тему в диалоге с автором текста.

- Задания должны быть

речевыми, так как они должны содействовать развитию коммуникативных умений;

- текстовыми , т.е. опираться на сам текст;

- творческими: при их выполнении учащимися в той или иной мере должны быть задействованы механизмы памяти, мышления (анализ, сравнение, синтез, обобщение, воображение и т.д.).

34

Работаем с текстом. Автор – образ Гришки.

- Какие тропы использует автор для создания зрительного

образа Гришки?

- Как изобразительные возможности словообразования

помогают понять физическое состояние мальчика?

- С помощью каких лексических средств автор сумел

передать его душевное состояние?

- Какие качества мальчика проявляются в диалоге с Нюшей?

- Каковы характерные особенности его речи ?

- Какова роль односоставных предложений в диалоге?

- Какие лексические и синтаксические средства использует автор, чтобы нарисовать картину трагического одиночества мальчика после предполагаемого ухода Нюши?

- Какие изобразительные возможности морфологии помогают увидеть в тексте настроение мальчика?

- Каков смысл повтора синтаксических конструкций в речи Гришки?

- Какие приёмы звуковых изобразительных ресурсов русского языка использует автор и какова их роль в тексте?

- Почему предпоследний абзац представлен только одним предложением?

Какие языковые средства помогают определить авторское отношение к Гришке?

Фонетика

«И сме х .. ви х рем

пронё сс я по вс ем углам,

под х вати в и

о ш ара ш енную

Ню ш у».

Тропы

Метафоры (по капельке

текла в его слабенький

организм жизнь;

Эпитеты ( худенький,

бледный ; первым звонким

хохотом; задорный смех ).

Фразеология

(Семи пядей во лбу;

сам по себе; держался

в стороне; один на один

(с тьмой), зашёлся

хохотом).

Синтаксис

Безличные предложения,

неопределённо-личное

(диалог);

парцелляция (предл.30-31);

градация (засмеялся-

зашелся хохотом);

инверсия: выйти ненадолго,

смотрел, не мигая и т.д

Морфемика

(худЕНЬКий,

слаб еньк ий,

плечИКи)

Лексика

Контекстные антонимы:

(все) уйдут – (Гришка) останется;

антонимы: всегда держался в стороне

и никогда не смеялся;

лексические повторы:

меня не будет; какая ты;

просторечные слова: таскал (стойку ) и т.д.

Морфология

Глаголы несовершенного вида

(предл.54-56);

глаголы будущего времени

(меня) не будет;

междометие (ойёёй).

Работаем с текстом. Автор – образ Нюши.

- Какое ёмкое лексическое средство в первом абзаце

используется автором для создания характеристики Нюши?

- Почему, рассказывая о работе Нюши в больнице, автор

использует глаголы несовершенного вида прошедшего времени?

- Почему монолог Нюши выделен автором в отдельный абзац ?

- Какова функция пунктуационных знаков в монологе Нюши?

- Объясните роль лексических повторов в монологе девушки.

- Найдите в монологе Нюши сложноподчинённые предложения, определите разряд придаточных. Какова их грамматическая роль?

- С помощью слов какой части речи автор создаёт картину детально подчеркнутых действий Нюши?

- Какие средства языковой выразительности наиболее полно передают отношение автора к героине рассказа?

- Дайте характеристику синтаксических особенностей речи Нюши. Объясните, какова их роль.

- Определите смысловые отношения между частями бессоюзных сложных предложений и их экспрессивных возможностях в передаче душевного состояния Нюши.

- Какие тропы , использованные автором в характеристике Нюши, помогают достичь художественного эффекта?

Морфология

Глаголы несовершенного вида; глаголы будущего

времени (пойду искать ; буду знать);

глагол повелительного наклонения (послушай);

наречия образа действия (говорить твёрдо и громко;

вытерла поспешно, по-детски ).

Художественные

средства

выразительности

Сравнение (походила на

отчаянного енота,

только что

выигравшего схватку с

самым хищным зверем);

эпитеты (смешная

Нюша ;

ошеломлённая

Нюша и т.д. )

Лексика

Иноязычное слово

(волонтёр – человек,

добровольно

принимающий

участие в каком-либо

деле; добровольно

помогающий ).

Контекстные антонимы

(отчаянный енот –

самый

хищный зверь).

Морфемика

АннУШКа

Пунктуация

Эмоционально-экспрессивная

функция восклицательных

знаков и

многоточий в монологе

(предложения 33-36).

Синтаксис

(диалог и монолог)

Прямой порядок слов;

простые и сложно-

подчинённые

предложения.

Работаем с текстом. Автор – персонажи рассказа.

- Какими языковыми средствами переданы мысли и чувства персонажей рассказа, которые прямо не названы, но предполагаются в содержании текста?

- Как речь медсестры участвует в создании её художественного образа, помогает передать характер?

- Какие события выражают глаголы повелительного и условного наклонений в монологе медсестры?

- Проанализируйте указанный фрагмент текста с точки зрения его синтаксических особенностей . Определите, какие фигуры речи помогают увидеть авторское отношение к персонажам и изображаемому.

- Найдите в указанном фрагменте однокоренные слова. Какую мысль автора они помогают понять?

- Какую роль выполняют в тексте вводные слова?

- Найдите в тексте конструкции, осложняющие предложение . Охарактеризуйте их по значению, функциям.

- Обоснуйте выделение указанных абзацев в тексте.

- Укажите абзац, в котором наиболее явно отражена авторская позиция, докажите свою точку зрения.

Художественные средства выразительности

Эпитеты ( радостные эмоции; залилась счастливым смехом);

лексический повтор (« увидела» (предл.50);

сравнительный оборот (« смех светлым вихрем разлетелся …»);

метафора (« Он смеялся в сердце каждого, а они смеялись в его сердце»).

Морфология

Глаголы несовершенного

вида (дети …жили, ждали);

глаголы повелительного

и условного наклонений

(не старайтесь развеселить;

радовался бы);

отрицательные местоимение,

наречие и частица

( никто и никогда

не исчезнет…).

Синтаксис и

пунктуация

Причинные отношения

в сложном предложении 3

с разными видами связи;

вводное СС (к счастью);

сложное предложение 51

с придаточным

определительным.

Эмоционально-экспрес-

сивная функция

восклицательного

знака

(« Гришка смеётся!»).

Морфемика

Лексика и фразеология

(Гриш еньк а)

Фразеологизм (привязались

всей душой;

Смеш ную –

смех а –

залилась счастливым смехом);

сме ётся.

Разговорное слово (все высыпали)

Художественные средства выразительности

Метафоры (длинный коридор темноты ; сужающийся солнечный луч ;

самый хищный зверь );

эпитеты ( тяжело больные дети; худенький, бледный );

олицетворение ( подкрадывающейся…страшной тьмой»

Смерть

Морфология

Глагол будущего

времени

( не выпишут)

Синтаксис

Безличные

предложения

(диалог);

Инверсия

( меня насовсем

нет )

Язык как универсальный код, обеспечивающий работу схемы

автор-текст-адресат

текст

адресат

Автор

Процесс понимания художественного текста читателем – результат соотнесения и наложения языковой картины мира автора и языковой картины читателя

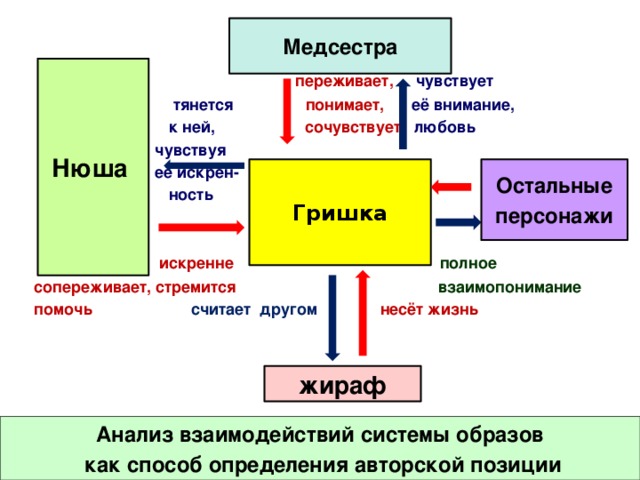

Медсестра

переживает, чувствует

тянется понимает, её внимание,

к ней, сочувствует любовь

чувствуя

её искрен-

ность

искренне полное

сопереживает, стремится взаимопонимание

помочь считает другом несёт жизнь

Нюша

Гришка

Остальные

персонажи

жираф

Анализ взаимодействий системы образов

как способ определения авторской позиции

Что помогает преодолеть болезнь и одиночество?

Гришка

+ жираф

+ Нюша

+медсестра

Гришка

Гришка

+ жираф

+ жираф

+ Нюша

+ Нюша

+ медсестра

+ все

Гришка

Гришка

+ жираф

Активное участие в судьбе человека,

радостные эмоции и осознание себя

неотъемлемой частью большой жизни

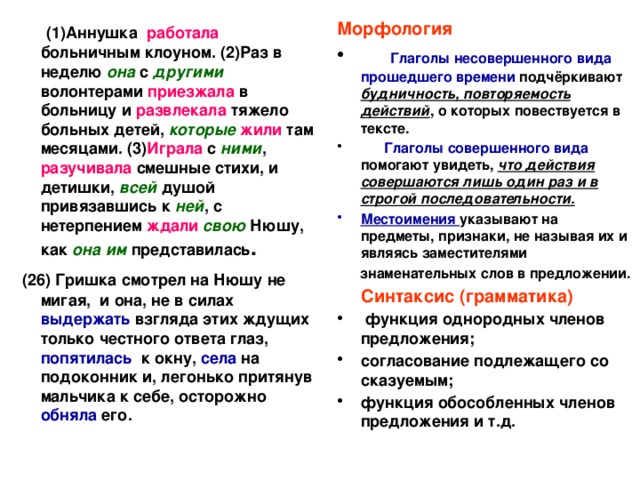

(1)Аннушка работала больничным клоуном. (2)Раз в неделю она с другими волонтерами приезжала в больницу и развлекала тяжело больных детей, которые жили там месяцами. (3) Играла с ними , разучивала смешные стихи, и детишки, всей душой привязавшись к ней , с нетерпением ждали свою Нюшу, как она им представилась .

Морфология

(26) Гришка смотрел на Нюшу не мигая, и она, не в силах выдержать взгляда этих ждущих только честного ответа глаз, попятилась к окну, села на подоконник и, легонько притянув мальчика к себе, осторожно обняла его.

- Глаголы несовершенного вида прошедшего времени подчёркивают будничность, повторяемость действий , о которых повествуется в тексте.

- Глаголы совершенного вида помогают увидеть, что действия совершаются лишь один раз и в строгой последовательности.

- Местоимения указывают на предметы, признаки, не называя их и являясь заместителями

знаменательных слов в предложении.

Синтаксис (грамматика)

- функция однородных членов предложения;

- согласование подлежащего со сказуемым;

- функция обособленных членов предложения и т.д.

(4) В ноябре больных, к счастью, было совсем мало. (5) Вот и в этот раз в игровую комнату пришли всего пятеро. (6) Среди них, как всегда, был Гришка – худенький и бледный мальчик лет десяти на вид. (7)Он не мог играть в подвижные игры, потому что вынужден был всегда таскать за собой железную стойку с капельницей , из которой по капельке струилась в его слабенький организм жизнь . (8)Гришка называл стойку «жирафом» и повязывал на нее свой желтый в клетку шарф, наверное, чтобы «жираф» не простудился. (9)Мальчишка всегда держался в стороне и никогда не смеялся. (10)Старшая медсестра, горестно вздохнув, так и сказала Нюше однажды: « Вон тот играть с вами вряд ли будет, и не старайтесь его развеселить. (11) Семи пядей во лбу мальчишка, и и было бы здорово, если бы он тоже радовался , но Гришенька как-то сам по себе. (12)Будет просто со стороны наблюдать».

Морфемика

( худенький, капелька, слабенький, Гришенька)

Морфология

Служебные слова (предлоги, частицы, союзы)

Повелительное и условное наклонения глагола (не старайтесь развеселить, радовался бы)

Фразеология

(держался в стороне, семи пядей во лбу, сам по себе, наблюдать со стороны)

Синтаксис (грамматика)

(вводные слова, обособленные приложение и обстоятельство, СПП (7,8,11)

Тропы

(метафора по капельке струилась в его слабенький организм жизнь;

эпитеты худенький, слабенький, горестно вздохнув)

(15)- Нюша, тебе не страшно ? (16)- А чего мне бояться ? (17)- Что ты однажды придешь, а меня не будет с детьми. (18)- Значит , я пойду в твою палату искать тебя ! (19)- И в палате меня тоже не будет . (20)- Тогда я пойду искать тебя к большому окну у столовой, где ты любишь стоять. (21 )- И у окна не будет . ( 22)И в другой игровой комнате не будет . (23)Ты не боишься, что однажды ты придешь, а меня насовсем нет ? (24)- Значит, я буду знать, что тебя выписали… (25 )- С «жирафом" , - Гришка кивнул на стойку с капельницей, – уже не выпишут .

Язык и речь

Функция диалога

Роль пунктуации

Синтаксис

Безличные предложения, выражающих психофизическое состояние человека, возникающее в результате действия какой-то причины.

В неопределённо-личных предложениях важен сам факт, событие или действие, а сам субъект действия остается необозначенным, так как указание на него, с точки зрения говорящего, несущественно.

Морфология

Автор использует в тексте глаголы в будущем времени, чтобы рассказать, что произойдёт после предыдущих событий.

Логические и стилистические функции данного абзаца

(29)Нюша представила: если бы вдруг здание больницы разрезали надвое, то в самой середине получившегося среза все люди увидели бы их – Нюшу, Гришку и жирафа, спасающихся от длинного коридора темноты в сужающемся солнечном луче. (30)И Нюша вдруг поняла: и солнце вот-вот уйдет, и она вот-во т уйдет, и все люди уйдут , а Гришка останется. (31)Один на один с подкрадывающейся к его худеньким плечикам страшной тьмой.

Синтаксис (грамматика, фигуры речи)

Роль пояснительных отношений в сложных предложениях 29 – 30 с разными видами связи;

условные отношения в СПП;

обособленное определение (достоверно описывает состояние героев);

обособленное приложение;

односоставное неопределённо-личное предложение;

противительные отношения в предложении 30;

солнце – она – все люди (градация);

особый смысл можно придать высказыванию при помощи парцелляции: точка после слова «останется» – сигнал конца повествования, и потому смысловой центр высказывания сосредоточен на фразеологизме «один на один».

Лексика

Контекстные антонимы «все люди» – «Гришка», «коридор темноты – солнечный луч».

Тропы

Смысловая роль лексических повторов (частиц «вот-вот» и глагола «уйдёт»);

эпитет « худенькие (плечики)»;

олицетворение «подкрадывающаяся… страшная тьма»

Морфемика

« худЕНЬКие плечИКи»

(33)- Такой день, когда я приду , а тебя насовсем не будет, никогда не наступит ! (34)Потому что ты будешь всегда ! ( 35)Никто и никогда, послушай !

Монолог

( 36)Никто и никогда не исчезает насовсем, пока…пока… пока он смеется в чьем-то сердце !

Устная речь

Синтаксис (сложноподчинённые предложения; восклицательные предложения и др.)

Морфология (роль глаголов будущего и настоящего времен)

Лексика

Повтор акцентирует внимание на важных деталях в контексте произведения, на накале чувств героев.

Пунктуация (эмоционально-экспрессивная функция восклицательных знаков и многоточий),

которая помогает

понять эмоциональное состояние автора высказывания;

внести значение недоговоренности, незаконченности мысли, вызванной эмоциональным состоянием.

Логические и стилистические функции абзаца

(50)Она увидела смешную Нюшу-енота, увидела рядом с ней трясущихся от смеха Гришку и жирафа, и – «Гришка смеется !» - сама залилась счастливым смехом. (51)В коридор высыпали все, кто был в комнате.

(52)И С ме х С ветлым ви х рем пронё сс я по ВС ем углам, под х вати В и о ш ара Ш енную Ню ш у. (53)А Гришка хохо тал от души и не мог ни о чем думать.

(54)Все, что ему хотелось, - хохо тать и хохо тать дальше, так же легко, так же заразительно и громко, и ему было радостно, что с ним смеются и другие дети.

Морфемика

В художественной речи однокоренные слова изображают явление с различных сторон и выделяют в нем разнообразные свойства и признаки. В данном случае они служат иллюстрацией к внезапно возникшей атмосфере веселья.

Выразительные средства фонетики

Звукопись придает речи особую наглядность и изобразительность, способствует более яркой и образной передаче чувств и настроений автора или героя. В данном случае используются приемы аллитерации и звукоподражания, помогающие воспроизвести шум вихря и звучание радостного смеха.

Морфология

Роль наречий (конкретизация, детализация действий)

Лексика и фразеология

Тропы (эпитеты, сравнение)

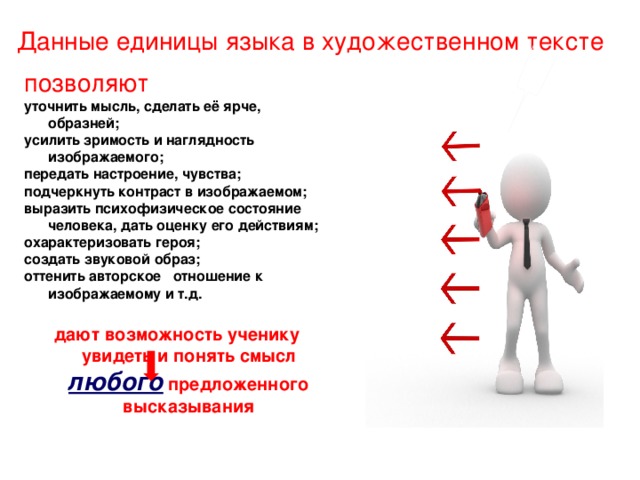

Данные единицы языка в художественном тексте

позволяют

уточнить мысль, сделать её ярче, образней;

усилить зримость и наглядность изображаемого;

передать настроение, чувства;

подчеркнуть контраст в изображаемом;

выразить психофизическое состояние человека, дать оценку его действиям;

охарактеризовать героя;

создать звуковой образ;

оттенить авторское отношение к изображаемому и т.д.

дают возможность ученику увидеть и понять смысл любого предложенного высказывания

- Возможность свободного высказывания по любой лингвистической теме

- Умение анализировать языковые единицы текста

От текста – к темам-высказываниям!

- Выход на метапредметный уровень:

- освоение ЛЮБЫХ видов деятельности, связанных с получением, обработкой и восприятием информации

«Автор идёт от мысли к словам, а читатель – от слов к

мысли». Н. Шамфор

«Художественный текст заставляет обратить внимание не

только и не столько на то, что сказано, но и на то,

как сказано». Е. В. Джанджакова

«Художник мыслит образами, он рисует, показывает,

изображает. В этом и заключается специфика языка

художественной литературы». Г. Я.Солганик

«Язык подобен многоэтажному зданию. Его этажи – единицы:

звук, морфема, слово, словосочетание, предложение…

И каждая из них занимает своё место в системе, каждая

выполняет свою работу». М. В. Панов

«Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет,

взяв обычные, всем известные слова, показать, сколько

оттенков смысла скрывается и открывается в его

мыслях, чувствах». И. Н. Горелов

«Русский язык… обладает всеми средствами для

выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли».

В. Г. Короленко

«Читатель проникает в мир образов художественного

произведения через его речевую ткань». М. Н. Кожина «Язык не есть только говор, речь: язык есть образ всего

внутреннего человека, всех сил, умственных и

нравственных». И. А. Гончаров

«К оценке достоинств речи мы должны подходить с

вопросом: насколько же удачно

отобраны из языка и использованы для

выражения мыслей и чувств

различные языковые единицы?».

Б.Н.Головин

«Нет таких звуков, красок, образов и мыслей, для которых

не нашлось бы в нашем языке точного выражения». К. Г. Паустовский

«Заставляя героев говорить друг с другом, вместо того

чтобы передать их разговор от себя, автор может внести

соответствующие оттенки в такой диалог. Тематикой и

манерой речи он характеризует свих героев». Литературная энциклопедия

«Мысль формирует себя без утайки, во всей полноте;

поэтому-то она легко находит и ясное для себя выражение.

И синтаксис, и грамматика, и знаки препинания охотно

ей повинуются». М. Е. Салтыков-Щедрин

«Точность слова является не только требованием стиля,

требованием вкуса, но, прежде всего, требованием смысла». К.А. Федин

«Языком человек не только выражает что-либо, он им

выражает также и самого себя». Георг фон Габеленц

Пишем сочинение

«Язык подобен многоэтажному зданию. Его этажи – единицы: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение… И каждая из них занимает своё место в системе, каждая выполняет свою работу ».

М. В. Панов

«Например, в предложении 52 (« С ме х с ветлым ви х рем пронё сс я по вс ем углам, под хв ати в и о ш ара ш енную Ню ш у») аллитерация помогает услышать шум сильного порыва ветра».

«Невероятная новость о том, что Гришка смеётся, поразила окружающих, и многозначное слово « высыпали (все)» помогает зримо представить, как в коридоре появилась толпа людей».

«Уменьшительно-ласкательный суффикс -еньк- в слове «Гришенька» и словосочетание со связью примыкание « горестно вздохнув», в котором наречие подчёркивает признак действия, отражают доброе отношение старшей медсестры к мальчику и её беспокойство о том, что Гришка не умеет радоваться и смеяться».

« Пояснительные отношения в бессоюзном сложном предложении 3 помогают понять, почему не всем детям разрешали играть с клоунами».

« Автор идёт от мысли к словам , а читатель – от слов к мысли ».

Н. Шамфор

«Нюша представляет, как больницу разрезают надвое и с ней раскалывается весь мир. При этом жираф словно тоже становится на сторону света. Он тоже живой, он тоже входит в местоимение «их» и держит оборону против тьмы: «по капельке» несет жизнь в «слабенький организм» Гришки. Именно эта метафора помогает представить жирафа верным другом мальчика, спасающим его от смерти».

«Автор текста всего двумя эпитетами «худенький и бледный» рисует внешность Гришки, и читатель понимает, что мальчик болен».

«Автор очень тонко раскрывает проблему сопереживания, умения взять на себя боль другого человека. Здоровая Нюша, обнявшая Гришку в темном коридоре, представляет их обоих «спасающимися от длинного коридора темноты в сужающемся солнечном луче». Эта метафора помогает понять, что Нюша не просто сочувствует мальчику – она ощущает его страх и желание спрятаться от приближающейся темноты, ставшей и для нее тоже «страшной».

«Автор дала очень ёмкую характеристику Нюше, сказав, что она «волонтёр». Это иноязычное слово заставляет испытывать к девушке ещё большую симпатию: значит, Нюша бескорыстно и добровольно помогает больным детям».

«Читатель проникает в мир образов художественного произведения через его речевую ткань ». М. Н. Кожина

«Нюша – очень хороший человек, она действительно спасает Гришку от одиночества и страшных мыслей, и контекстные антонимы «отчаянный енот» - «самый хищный зверь» подчёркивают её самоотверженность в борьбе за жизнь мальчика».

«Гришка ещё ребёнок, поэтому даже из капельницы сделал игрушку, и придаточное цели в предложении 8 поясняет, зачем он повязал на неё свой шарф».

«В рассказе нет чуда исцеления, но есть радость от возвращения в жизнь надежды, радость от найденного ответа на мучивший вопрос, и з вукопись в предложении 54 (« хохо тать и хохо тать») помогает услышать безудержное «ха-ха-ха», и мы тоже радуемся тому, что Гришка наконец-то засмеялся!»

«Желая заставить Гришку поверить в целительную силу радости и любви, в то, что он будет жить, Нюша использует в речи метафору: человек не исчезает насовсем, «пока он смеётся в чьём-то сердце».

«Художественный текст заставляет обратить внимание не только и не столько на то, что сказано, но и на то , как сказано ».

Е. В. Джанджакова

«Автор ни разу в тексте не упомянул слово «смерть», но оно точно передано в метафоре «самый хищный зверь».

«Нюше очень важно убедить Гришку в том, что он никогда не исчезнет насовсем, и это можно увидеть в однородных обстоятельствах: девушка начала говорить «твёрдо и громко».

«То, какие сильные эмоции испытал Гришка, увидев Нюшу, похожую на енота, передаёт градация «засмеялся» - «зашелся хохотом».

«Больные детишки, конечно, чувствовали, что Нюша очень хочет их порадовать, и поэтому их ответная любовь передана фразеологизмом «привязались всей душой».

«Нюша, нечаянно рассмешив Гришку, даже не подозревала, что это, может быть, станет началом его выздоровления. Она в этот момент «походила на отчаянного енота, только что выигравшего схватку с самым хищным зверем», и данное сравнение позволяет сделать такое предположение».

« Языком человек не только выражает что-либо, он им выражает также и самого себя ». Георг фон Габеленц

«Взволнованность Нюши, её искреннее желание убедить Гришку в том, что «никто не исчезает насовсем» и в то же время невозможность найти нужные слова переданы лексическим повтором слова «пока» в предложении 36 и многоточиями после этого слова».

«Радость автора от того, что в больницу не поступают новые тяжело больные дети, можно увидеть в использовании вводного слова в предложении 4 («В ноябре больных, к счастью, не было»)».

«Отношение автора к Гришке как к хрупкому существу передано выбором словосочетаний с подчинительной связью примыкание: « легонько притянув», « осторожно обняла» Обозначая признак действий, наречия детально их характеризуют».

«Старшая медсестра, несомненно, добрый человек, она любит Гришку, переживает за него, поэтому её радость от того, что мальчик наконец-то захохотал, передано и фразеологизмом «залилась смехом», и эпитетом « счастливым (смехом)».

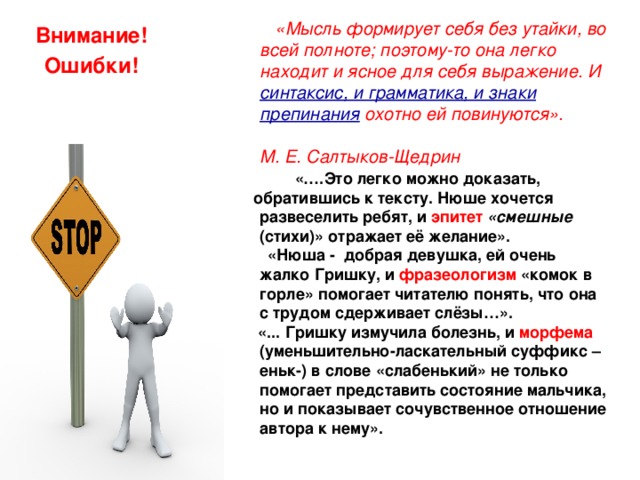

« Мысль формирует себя без утайки, во всей полноте; поэтому-то она легко находит и ясное для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и знаки препинания охотно ей повинуются ».

М. Е. Салтыков-Щедрин

«Нежелание Нюши показать мальчику свои слёзы, испугать его можно увидеть в однородных сказуемых, отражающих последовательность действий: « отвернулась…, вытерла (слёзы) и посмотрела ».

«Придаточное причины в сложноподчинённом предложении 7 помогает читателю понять, почему Гришка не мог играть в подвижные игры».

«Автор, рассказывая о работе Нюши, использует глаголы несовершенного вида прошедшего времени, которые подчёркивают постоянство, неизменность её действий (« приезжала…, развлекала…, играла…, разучивала стихи»), и нам становится понятно, что для девушки занятия с больными детьми стали частью её жизни».

«Поражённый Гришка выражает свое радостное изумление при виде изменившегося лица Нюшки с помощью междометия: «Ойёёй!», а многоточие в предложении 42 передаёт заминку мальчика, не сразу сообразившего, на кого же стала похожа Нюша».

«Восклицательные предложения в монологе Нюши (предложения 33-36) помогают почувствовать, как потрясена девушка разговором с Гришкой и как хочется ей отвлечь мальчика от страшных мыслей».

к

«Мысль формирует себя без утайки, во всей полноте; поэтому-то она легко находит и ясное для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и знаки препинания охотно ей повинуются». М. Е. Салтыков-Щедрин

«….Это легко можно доказать,

обратившись к тексту. Нюше хочется развеселить ребят, и эпитет «смешные (стихи)» отражает её желание».

«Нюша - добрая девушка, ей очень жалко Гришку, и фразеологизм «комок в горле» помогает читателю понять, что она с трудом сдерживает слёзы…».

«... Гришку измучила болезнь, и морфема (уменьшительно-ласкательный суффикс –еньк-) в слове «слабенький» не только помогает представить состояние мальчика, но и показывает сочувственное отношение автора к нему».

Внимание!

Ошибки!

«По мнению писателя В.Г.Короленко, «русский язык обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли ».

Действительно, богатство и уникальность нашего языка заключаются не только в том, что он содержит огромное количество слов, но, главным образом, в том, что его речевые возможности помогают выразить всё, о чём мы думаем и что испытываем.

Например, медсестра, желая рассказать Нюше, что Гришка умен не по годам, характеризует его с помощью фразеологизма «семь пядей во лбу».

А вот в предложении 3 автор использует слово «детишки» с уменьшительно-ласкательным суффиксом, и мы сразу понимаем, что он относится к ним с сочувствием и добротой.

Таким образом, выразительные возможности нашего языка помогают точно передавать свои мысли и чувства».

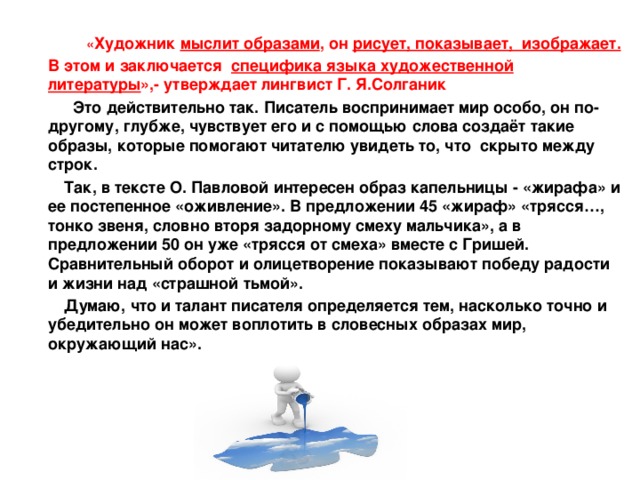

« Художник мыслит образами , он рисует, показывает, изображает. В этом и заключается специфика языка художественной литературы »,- утверждает лингвист Г. Я.Солганик

Это действительно так. Писатель воспринимает мир особо, он по-другому, глубже, чувствует его и с помощью слова создаёт такие образы, которые помогают читателю увидеть то, что скрыто между строк.

Так, в тексте О. Павловой интересен образ капельницы - «жирафа» и ее постепенное «оживление». В предложении 45 «жираф» «трясся…, тонко звеня, словно вторя задорному смеху мальчика», а в предложении 50 он уже «трясся от смеха» вместе с Гришей. Сравнительный оборот и олицетворение показывают победу радости и жизни над «страшной тьмой».

Думаю, что и талант писателя определяется тем, насколько точно и убедительно он может воплотить в словесных образах мир, окружающий нас».

Для того чтобы речь была правильной, четкой, ясной и понятной, необходимо тщательно подбирать словесный материал для выражения своих мыслей.

Проиллюстрируем данное предположение примерами из текста.

Например, автор говорит о том, что Гришка вынужден был «таскать» за собой капельницу. Этот глагол несовершенного вида обозначает действие, повторяющееся изо дня в день. Ведь именно из капельницы «струится….жизнь» в слабенький организм мальчика, и эта метафора как бы дополнительно поясняет, почему Гришка неразлучен с «жирафом».

Следовательно, прав был писатель К.А.Федин, утверждавший, что «… точность слова является не только требованием стиля, требованием вкуса, но, прежде всего, требованием смысла ».

!!!!!

Современный лингвист Н.С.Валгина утверждает, что « функции абзаца тесно связаны с функционально-стилевой принадлежностью текста, вместе с тем отражают и индивидуально-авторскую особенность оформления текста » .

Действительно, абзац выступает как средство, позволяющее правильно понять информацию в любом тексте, однако, используя абзацный отступ, автор в художественном произведении может по- своему выразить значимость какой-либо мысли в развитии микротемы.

Так, Павловой О. хотелось подчеркнуть, насколько серьёзно больны дети, и поэтому она вынесла эту мысль - всего одно предложение 3 - во второй абзац.

И предпоследний абзац – вновь одно предложение («А Гришка хохотал от души и не мог ни о чем думать») - передает важность этого события для всех, в том числе и для мальчика, и писательница абзацным отступом подчеркнула это.

Таким образом, каждый абзац развивает и поддерживает часть главной идеи и помогает увидеть автора.

Что даёт подобная методика работы с текстом?

- Формируем все виды компетенций

- Уходим от шаблонов

- Вырабатываем навыки работы с текстом художественного стиля в единстве формы и содержания

- Тщательно отбирая для работы тексты с духовно-нравственной проблематикой, развиваем души и умы школьников

- Готовим к работе над заданиями КИМов ЕГЭ ( 24, часть 2)

- ФГОС (русская словесность) : готовим на перспективу

Текст является одним из средств создания на уроках словесности речевой среды, направленной на развитие коммуникативных способностей учащихся .

Следовательно, лингвистический анализ текста постепенно приводит к формированию языковой личности, способной выразить свои мысли, чувства в слове.

...Как слово наше

отзовётся...

- «Мне показался очень интересным используемый автором образ окна: около него Гришка любил стоять (20), к нему они встали с Нюшей для разговора о «чем-то важном» (13), и к нему попятилась Нюша, после того как мальчик задал ей свой вопрос (26). Через окно в больницу попадает солнечные лучи, и в тексте оно становится символом источника света, то есть надежды. Именно у него «спасались» от коридора темноты Нюша, Гришка и жираф».

- «А я думаю, что талант писателя проявляется не только в том, что в тексте названо и описано, но и в том, что не названо, однако в тексте читается во многом, незримо присутствует (образ смерти)».

- «Образ смерти автор передал метафорой «самый хищный зверь». И правда, кто может победить её? И поэтому сразу понятно становится, почему автор употребил эпитет « отчаянный енот».

- Автор с помощью олицетворения «подкрадывающаяся…страшная тьма» создал действительно жуткий образ какого-то хищника, готового в любой момент напасть на мальчика и убить его. Однако Нюша заговорила «твёрдо и громко», словно прогоняя этого зверя и желая показать, что его никто не боится. Я обратил внимание именно на эту роль обстоятельств».

- «Наверное, никакой другой эпитет, кроме « предательский (комок в горле)» не передал бы так точно мысль о том, что Нюша очень старалась скрыть от Гришки боль за него, боясь напугать мальчика своими слезами, но так и не смогла это сделать».

- «Я тут подумал, что, вероятно, причиной тяжёлой болезни Гришки стало какое-то простудное заболевание, давшее осложнение, и мальчик об этом знает. Потому он и повязывает на «жирафа» свой шарф, стараясь уберечь его от подобной болезни. Придаточное цели в предложении 8 наводит именно на эту мысль».

- «Гришкин внезапный смех был настолько неожиданным для Нюши, что никакой другой эпитет, кроме «ошарашенная» , не смог бы точнее передать её состояние!»

- «А вот интересно, сам автор действительно так работает над словом, что заменить это слово другим потом просто невозможно, или это происходит случайно? Вот посмотрите, как связан эпитет «смеялся заразительно » с последующим развёрнутым сравнением «…Смех светлым вихрем пронёсся по всем углам, подхватив и ошарашенную Нюшу». Ведь автор здесь нарисовал какую-то эпидемию радости!»

- Он смеялся в сердце каждого, а они смеялись в его сердце». Вроде бы должно быть в этом сложносочинённом предложении значение противопоставленности, однако, на мой взгляд, оно как-то теряется из-за действия, которое объединяет всех».

- «Причастия (эпитеты) «остывающее, слабеющее» не только образно описывают ноябрьское солнце, но и помогают увидеть его признак как бы в процессе изменения».

- «Меня поразило, как автор сразу «оживил» «жирафа», включив его тоже в местоимение «их», которое указывало на Гришку и Нюшу. «Жираф» тоже спасается вместе с ними! И ведь автор сначала это слово берёт в кавычки, а потом их убирает. Значит, жираф становится действующим персонажем!»

- «Обратила внимание на то, что текст «черно-белый»: темнота, мрак – и свет. Причём темноты сначала больше: «длинный коридор темноты», «страшная тьма», «самый темный угол коридора», а света – меньше: свет ослабевшего солнца, «сужающийся солнечный луч». Но возникает «светлый вихрь» всеобщей радости, и темноте просто больше нет места в Гришкиной жизни!»

- «…Текст вообще о том, что никакая темнота не страшна, если рядом с тобой есть хорошие люди!»

- «Никогда не приходило в голову, что числительное может быть эпитетом! Но ведь « первый ( смех) - образное определение, потому что содержит характеристику смеха!»

- «А ведь автор показывает, что Гришка сам по-детски пытался бороться с тьмой, мраком, поэтому он и повязал на «жирафа» жёлтый шарф. Солнце ведь тоже такого же цвета!»

ЗАДАЧИ УЧИТЕЛЯ

- Усилить внимание к языковому анализу изучаемых художественных произведений, одновременно работая и над его содержанием;

- обращаться к филологическому анализу текстов художественного стиля на уроках русского языка и литературы;

- отбирать тексты для работы в соответствии с темой и целями урока;

- усилить функционально-коммуникативный аспект в преподавании грамматики (что даёт изучение конкретного грамматического понятия или правила для развития речи?);

- усилить внимание на уроках русского языка к синтаксической структуре текста не только с грамматической, но и с художественной стороны, т.к. на уровне синтаксиса реализуются изобразительно-выразительные возможности всех языковых единиц и т.п.

Реализация интеграции русского языка и литературы в работе с художественным текстом

- Рассмотрение смежных лингвистических и литературоведческих терминов с целью расширения лингвистических знаний учащихся:

антонимы антитеза приём контраста ;

лексическое значение слова переносное значение слова (олицетворение, эпитет, метафора и т.д.)

- Наблюдение за особенностями функций единиц всех уровней языка в тексте, их изобразительными возможностями:

Фонетика приёмы ассонанса, аллитерации части речи, передающие эти звуки;

словообразование однокоренные слова, слова с оценочными суффиксами;

морфология части речи в роли эпитетов, олицетворений и т.д.; роль «нанизывания» существительных; роль всех форм и видов

глаголов и др.;

лексика с точки зрения происхождения, значения выразительные возможности

синтаксис фигуры речи, различные синтаксические конструкции, придающие особую выразительность.

Благодарю за внимание!

Егораева Г.Т., ведущий методист издательства "Экзамен», г.Москва

Литература

- Белова Н.А. Филологический анализ художественного текста: реализация интеграции лингвистического и литературоведческого подходов в школе: Саранск: Мордов. гос. ун-т, 2008.

- Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста. Основы теории,

- принципы и аспекты анализа : М., 2004.

- Бончани Д. Теоретические основы совершенствования умений чтения и анализа художественного текста

- Валгина Н.С. Теория текста: М., 1989.

- Голуб И.Б. Грамматическая стилистика современного русского языка: М., 1989.

- Голуб И.Б. Стилистика современного русского языка: М., 1986.

- Виноградов В. В. Проблема образа автора в художественной

- литературе // О теории художественной речи: М., 1971.

- Кожина М.Н. Стилистика русского языка: М., 1983.

- Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка: М., 1987.

- Стилистика русского языка / Под ред. Н.М.Шанского.: Л., 1982.

- Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности. 10-11 кл.: М., Дрофа, 2000.

- Новиков Л. А. Художественный текст и его анализ: М., Русский язык, 1988.

- Андреева Е . П . Разбор на уроках русского языка: схемы анализа / Под ред. Г. В. Судакова. Вологда: ВИРО, 2004.