Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ростовской области

«Ростовская специальная школа-интернат № 41»

Мотивация как осознанная потребность. Развитие речи на уроках трудового обучения как средство повышения учебной мотивации.

Презентацию подготовила

учитель трудового обучения

Федорова Марина Михайловна

В настоящее время большинство педагогов и психологов рассматривают мотив как высшую форму регуляции деятельности.

Теория деятельности или деятельностный подход - школа советской психологии, основанная Алексеем Николаевичем Леонтьевым (1903-1979) и Сергеем Леонидовичем Рубинштейном (1889-1960) на культурно-историческом подходе Льва Семеновича Выготского (1896-1934)

Время создания теории деятельности 1920-1930 годы.

Рубинштейн и Леонтьев разрабатывали теорию параллельно и независимо друг от друга. При этом они опирались на труды Л.С. Выготского и на философскую теорию К. Маркса, поэтому в их работах много общего.

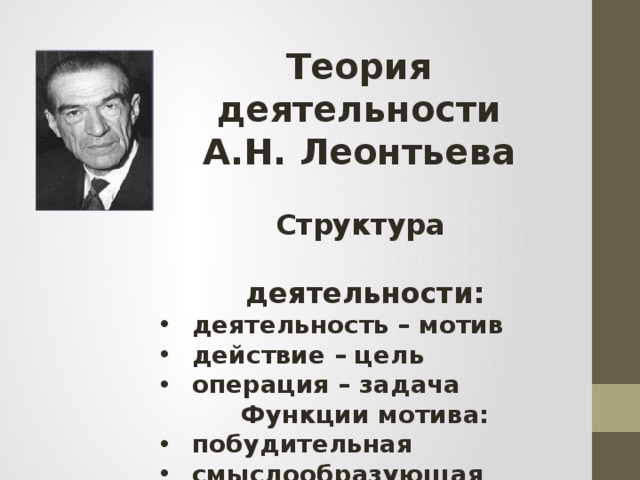

Теория деятельности

А.Н. Леонтьева

Структура деятельности:

- деятельность – мотив

- действие – цель

- операция – задача

Функции мотива:

- побудительная

- смыслообразующая

В структуру деятельности (по А. Н. Леонтьеву) входят мотив, цель, действия, операции (как способы выполнения действий). Кроме того, в нее входят личностные установки и результаты (продукты) деятельности.

Основным источником деятельности является потребность. В первоначальный момент своего существования потребность имеет неосознанный (или недостаточно осознанный) характер. Когда же потребность «осознается», т. е. связывается с предметом деятельности и целями (некоторым мысленным содержанием), она трансформируется, превращается в мотив. Исходя из этого, мотив можно определить, как «осознанную» или «опредмеченную» потребность.

На основе этого положения в 30-х годах Рубинштейн формирует основной принцип: « единство сознания и деятельности ».

Базовый тезис теории деятельности формулируется следующим образом:

не сознание определяет деятельность, а деятельность определяет сознание - сознание не просто «проявляется и формируется» в деятельности как отдельная реальность – оно «встроено» в деятельность и неразрывно с ней.

С. Л. Рубинштейн ввел понятие « фазного строения » акта деятельности. Первой фазой или первым этапом деятельности является ее мотивация , продуктом которой выступает интенция (намерение) и соответствующая установка. Вторая фаза акта деятельности — ориентировочные действия . Третья фаза — планирование деятельности. Четвертая фаза — исполнительная , это реализация плана. Наконец, последняя, пятая фаза — это фаза контроля .

Мотивационно-побудительная фаза деятельности, ее мотив входят во внутреннюю структуру деятельности, определяя и направляя ее. Не случайно Лев Семенович Выготский определял мотив, с одной стороны, как «источник», «движущую силу» деятельности человека, а с другой — как своеобразный «механизм запуска» деятельности.

А.Н. Леонтьев о личности.

А.Н. Леонтьев предложил деятельностный подход к личности. Эта теория, согласно которой деятельность порождает личность, является «основанием личности».

Личность занимает «третью позицию» в триаде

категорий: предметная деятельность, сознание, личность.

Теория личности «исходит из примата деятельности,

в которой человек утверждает свою человеческую личность». Деятельность рассматривается как

«основание личности».

Ученые, изучающие проблему мотивации учебной деятельности, все чаще говорят и пишут о том, что для более продуктивного обучения важно не то, что знают и умеют дети, а то, насколько они хотят овладеть этими знаниями и умениями.

Своеобразие личности школьников с интеллектуальной недостаточностью находится в тесной взаимосвязи с особенностями их деятельности. Обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью не всегда могут подчинить отдельные действия поставленной перед ними задаче. Выполняя относительно сложное задание, они не в состоянии осмыслить его полностью. Нарушение целенаправленности деятельности проявляются в неправильной ориентировке в задании, в ошибочном планировании его выполнения, в неадекватном отношении к встречающимся трудностям и в отсутствии критичности к полученным результатам.

У многих детей наблюдаются трудности, связанные с незрелостью их эмоционально-волевой сферы. В результате при столкновении с препятствиями аффективно неустойчивые дети начинают отказываться от работы или проявляют негативизм, отрицательные эмоции, иногда противодействуя учителю. Некоторые ученики после получения оценки могут тут же порвать работу, порезать ее, небрежно бросить на парте.

Своеобразие личности школьников с интеллектуальной недостаточностью находится в тесной взаимосвязи с особенностями их деятельности, которая характеризуется:

- нарушением ее целенаправленности и мотивации,

- слабостью ориентации в задании,

- неумением планировать и предвидеть результат,

- некритичным отношением к результату деятельности,

- неумением замечать и исправлять ошибки.

Коррекция этих недостатков связана прежде всего с развитием речи, способности строить и понимать речевые высказывания.

Всякая деятельность характеризуется предметным содержанием.

В сознании человека предмет деятельности замещается словом.

С лово представляет предмет, обозначая сам предмет или его свойства, признаки, качества. Такая предметная отнесенность слова лежит в основе первичной по происхождению номинативной функции речи.

Слово как наименование и указание, с одной стороны, обозначает предмет, замещая его, выделяя в нем существенные признаки, а с другой — анализирует предмет, вводит его в систему связей, в соответствующую категорию предметов на основе обобщения его содержания.

Речь, выступая как важнейшая высшая психическая функция, организует и связывает все другие психические процессы. В сознании человека процессы мышления и воображения теснейшим образом связаны с речевой деятельностью, образуя специфически человеческий вид мыслительной деятельности — речевое мышление.

Социальный смысл речи заключается в том, что она обеспечивает все виды деятельности (трудовую, игровую, познавательную, творческую) человека, планируя, регулируя, контролируя ее и т. д., поскольку предметом речевой деятельности является мысль как форма отражения связей и отношений предметов и явлений окружающего нас мира. При этом цель таких видов речевой деятельности как говорение и письмо состоит в формировании и выражении мысли. В адекватном воссоздании чужой заданной мысли реализуется в свою очередь цель слушания и чтения.

Из научного положения о фазном строении деятельности, наличии в ее структуре мотивационно-побудительной фазы и роли речи в обслуживании всех видов деятельности вытекает важный методический «выход» в теорию и практику работы педагога. Он состоит в обязательном выделении в самостоятельную задачу речевой коррекционной работы — формирование устойчивых мотивов речи (мотивов речевого общения, потребности в речевой коммуникации, мотивов к сообщению окружающим данных своей познавательной деятельности, мотивов к использованию речи в игровой, познавательной, предметно-практической и учебной деятельности).

Без формирования у детей устойчивой мотивации речи результатом формирования речевой деятельности будет такой уровень индивидуальной речевой способности, когда осуществление речевой коммуникации возможно только в «реактивном» (ответном) или постоянно «поддерживаемом» варианте; сформировать у ребенка самостоятельную, произвольную речевую деятельность в этом случае не удается.

Осуществляя речевое развитие на уроках трудового обучения, предварительно отрабатывается каждое материальное действие в речи, и таким образом формируется представление о нем. Усвоение слов-понятий происходит более успешно в процессе определенного практического действия, чем тогда, когда объект только демонстрируется и отличительный и своеобразный признак дан визуально. В случае только зрительного восприятия дети могут формально запомнить слово, и, хотя понимание его будет сохранно, оно не вызовет соответствующего образа в другой ситуации. Поэтому речевая отработка каждого действия является весьма важным моментом в формировании представлений. Если этого не происходит, то практические действия не переходят в умственный план, оставаясь, лишь перцептивными в плане восприятия, а сложившиеся на их основе представления безотчетны, неустойчивы, легко распадаются.

Таким образом, целенаправленное развитие речевой деятельности на уроках трудового обучения является важнейшим средством развития личности обучающегося с интеллектуальными нарушениями.

Спасибо за внимание!