Статистические методы в педагогических исследованиях лекция 9

План: 1. Статистические методы исследования 2. Вариационные ряды 3. Средние величины 4. Графическое изображения вариационных рядов

Наблюдая и измеряя характеристики объекта, экспериментатор собирает первичный статистический материал. Дальнейшая задача состоит в такой обработке и представлении первичных данных, которые позволили бы оценить и сопоставить результаты для проверки гипотез, для выявления существенных свойств и закономерностей педагогического процесса. В основе методов обработки лежит предварительное упорядочение, систематизация первичных данных и вычисление их статистических характеристик.

Обобщенный алгоритм подготовки данных может быть представлен следующими операциями:

а) все данные формируются и записываются в необходимой краткой форме;

б) проводится группировка данных, т.е. распределение их на однородные группы в соответствии с интересующими экспериментатора признаками. Данные в каждой группе упорядочиваются, классифицируются, сортируются, структурируются в соответствии с той моделью, которая разрабатывалась при составлении плана-программы (линейный, параллельный или перекрестный эксперимент) ;

в) устанавливаются характеристики (признаки, параметры каждой группы данных) и производится подсчет абсолютного числа факторов, характеризующих группу (число учащихся, уроков, отметок, ответов и т.д.)

г) данные внутри каждой сформированной группы располагаются в ряд (вариационный ряд) по убыванию или возрастанию признака. Определяется наибольшее и наименьшее значение признака;

д) вариационные ряды данных, полученных в номинальной или порядковой шкале, ранжируются. Интервалы группировки по рангам выбираются оптимальными (слишком крупные интервалы скрывают нюансы явлений, слишком дробные – затрудняют обработку). В результате этой операции появляются новые количественные данные;

е) проводится статистическая обработка полученных количественных данных, заключающаяся в вычислении некоторых статистических характеристик и оценок, позволяющих глубже понять особенности экспериментальных явлений;

ж) составляются наглядные материалы, отображающие полученную информацию: таблицы, графики, диаграммы, схемы и др., по которым в дальнейшем устанавливаются и анализируются связи между параметрами экспериментальных объектов.

Педагогические явления относятся к числу массовых: они охватывают большие совокупности людей, повторяются из года в год, совершаются непрерывно. Показатели (параметры, результаты) педагогического процесса имеют вероятностный характер: одно и тоже педагогическое воздействие может приводить к различным следствиям (случайные события). Тем не менее, при многократном воспроизведении условий определенные следствия появляются чаще других. Это и есть проявление так называемых статистических закономерностей (изучением которых занимаются теория вероятностей и математическая статистика).

Методы математической статистики в последние десятилетия стали применяться и в педагогике. Поэтому экспериментатору необходимо знание ряда простейших понятий математической статистики и умение работать с ними.

Все множество интересующих исследователя однородных явлений, событий или их показателей называется генеральной совокупностью данных объектов. Та часть последней, которая подвергается экспериментальному изучению, называется выборочными совокупностью или выборкой.

Величина (объем) выборки представляет собой абсолютное (счетное) количество однородных объектов исследования (явлений, событий или их характеристик).

Средние величины

Средние величины являются представителями всего ряда наблюдений, так как вокруг них концентрируется наблюдавшиеся качественно однородных наблюдений имеет смысл вычислять средние величины.

Средние величины имеют ту же размерность, что и наблюдаемый признак. Виды средних величин:

- средняя арифметическая;

- средняя геометрическая;

- средняя гармоническая;

- средняя квадратичная;

- средняя кубическая и т.д.

Средняя арифметическая величина

При выборе средней величины всегда необходимо ответить на вопрос, какое свойство ряда хотим представить средней величиной, т.е. какая цель преследуется при вычислении средней?

– данные наблюдений;

– средняя арифметическая.

Свойство, определяющее среднюю арифметическую: сумма наблюдений должна остаться неизменной, если каждое из них заменить средней арифметической, т.е.

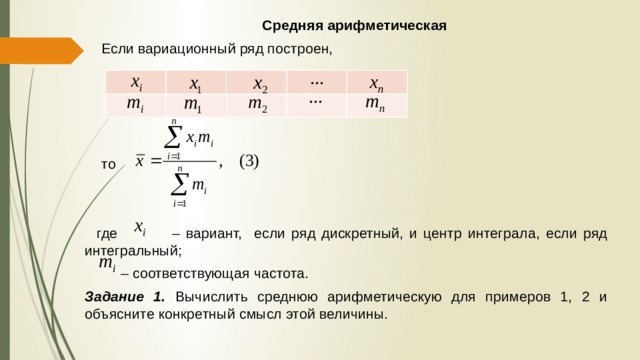

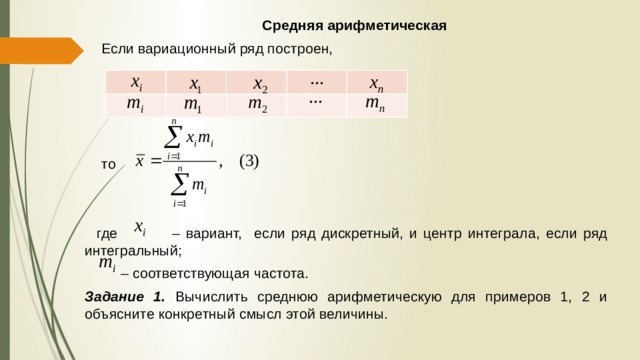

Средняя арифметическая

Если вариационный ряд построен,

то

где – вариант, если ряд дискретный, и центр интеграла, если ряд интегральный;

– соответствующая частота.

Задание 1. Вычислить среднюю арифметическую для примеров 1, 2 и объясните конкретный смысл этой величины.

Если по данным наблюдений построен дискретный вариационный ряд, то формулы (2) и (3) дают одинаковые значения средней арифметической. Если же по наблюдениям построен интервальный ряд, то средние арифметические, вычисленные по формулам (1,3) и (1,4) могут не совпадать (почему?).

Среднюю арифметическую для вариационного ряда можно вычислять по формуле

Вывести эту формулу , используя (3).

Степенные средние

Свойство, определяющее среднюю арифметическую, сводилось к требованию неизменности суммы наблюдений при замене каждого из них средней арифметической.

При решении практических задач может оказаться необходимым вычислить такую среднюю , при замене которой каждое наблюдение, осталось бы неизменной суммой q-x степеней наблюдений, т.е.

где q – действительное число.

– степенная средняя q- го порядка.

Если построен вариационный ряд, то степенная средняя q- го порядка вычисляется по формуле:

Степенная средняя минус первого порядка называется средней гармонической:

Степенная средняя второго порядка называется средней квадратической:

Степенная средняя третьего порядка называется средней кубической:

Задание 2. Вычислить степенные средние q- го порядка

( q=-1,1,2,3 ) для примера 1,2

Качество – это совокупность свойств, указывающих, что представляет собой предмет, чем он является.

Количество определяет размеры, отождествляется с мерой, числом; качество традиционно раскрывается с помощью описания признаков. Задача количественного анализа – измерение и счет выявленных свойств.

Направления в использовании количественных методов в педагогике:

- Для обработки результатов наблюдений и экспериментов.

- Для моделирования, диагностики, прогнозирования, компьютеризации учебно-воспитательного процесса.

Статистические методы:

- Регистрация – выявление определенного качества у явлений данного класса и подсчет количества по наличию или отсутствию данного качества.

- Ранжирование – расположение собранных данных в определенной последовательности, определение места в этом ряду изучаемых объектов.

- Шкалирование – присвоение баллов или других цифровых показателей исследуемым характеристикам. Известны четыре основные градации измерительных шкал:

- Шкалы наименований (номинальные) – самые «слабые» шкалы представляют собой наименования какого-либо класса объектов.

- Шкалы порядка (ранговые) – шкалы, в которых устанавливается порядок следования, отношения «больше» и «меньше», общая иерархия.

- Интервальные шкалы – предусматривают определенные расстояния между отдельными числами на шкале.

- Шкалы отношений – кроме того, что имеют интервальные шкалы, здесь имеется нулевая отметка (точка отсчета).

Построение вариационных рядов и вычисление статистических характеристик.

1. Вариационные ряды.

Установление закононмерностей, которым подчиняются массовые случайные явления, основано на изучении статистических данных – сведений о том, какие знания принял в результате наблюдений интересующий иследователя признак.

Пример 1. Педагог, интересующийся усвоением учебного материала по определенной теме, в результате проведения контрольной работы с 50 учащимися получил следующие данные:

3, 4, 3, 4, 5, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 3, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 5, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 4, 4, 5, 3, 3, 2, 4

В примере признаком является оценка знаний. Все возможные значения этого признака могут быть пронумированы, так как признак (оценка) принимает только изолированные значения, отличающиеся друг от друга на некоторую конечную величину.

Такие признаки называются дискретными .

Для изучения результатов наблюдений необходимо их сгруппировать:

а) ранжирование (расположение наблюдавшихся значений признака в порядке их возрастания).

В результате получается ранжированный ряд:

2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5.

Из ранжированного ряда следует, что признак принял 4 различных значений:

- 2 – 5 раз;

- 3 – 24 раз;

- 4 – 13 раз;

- 5 – 8 раз.

Наблюдавшиеся значения признака называются вариантами , обозначим их через х . Число, показывающее, сколько раз встречается варианта в ряде наблюдений, называется частотой появления варианта ( ).

Таблица 1.

х оценка (вариант)

2

Накопленная частота

5

3

5

24

4

5

13

29

42

8

∑

50

50

Таблица 2.

2

Доля учащихся

Накопленная частость

0.1

3

0.1

0.48

4

0.58

0.26

5

∑

0.84

0.16

1

1

Таблица, позволяющая судить о распределении частот (или частостей) между вариантами, называется дискретным вариационным рядом .

Наряду с понятием частота используется понятие накопленной частоты , которую условимся обозначать через . Накопленная частота показывает, сколько наблюдалось элементов со значением признака, меньшим или равным х . Отношение накопленной частоты к общему числу наблюдений называется накопленной частостью и обозначается через . Очевидно, что

Пример 2. Пусть исследователь изучающий величину заработной платы на одного работника дошкольного учреждения в отчетном году в процентах к предыдущему году, получил следующие данные (в целых процентах) по 117 работникам:

111, 85, 85, 91, 101, 109, 86, 102, 111, 98, 105, 85, 112, 98, 112, 113, 87, 109, 109, 115, 99, 105, 111, 94, 107, 99, 107, 125, 89, 104, 113, 96, 103, 145, 104, 105, 88, 103, 97, 115, 109, 89, 108, 107, 97, 106, 107, 96, 109, 116, 109, 117, 108, 109, 139, 116, 117, 103, 127, 119, 118, 125, 105, 116, 117, 106, 101, 113, 107, 105, 119, 107, 119, 111, 112, 129, 113, 106, 104, 106, 98, 123, 108, 93, 105, 106, 139, 108, 109, 93, 107, 117, 107, 118, 99, 108, 108, 119, 98, 108, 101, 109, 109, 128, 128, 127, 121, 118, 122, 116, 124, 125, 114, 126, 131, 141, 143.

В этом примере признак – заработная плата в отчетном году в процентах к предыдущему. Значения, принимаемые этим признаком, могут отличаться одно от другого на сколь угодно малую величину, т.е. признак может принять любое значение в некотором числовом интервале ( только для упрощения дальнейших расчетов, полученные данные округлены до целевых процентов).

Для получения ясной картины объединим в группы работников, у которых величина заработной платы колеблется, например, в пределах 10%. Сгруппированные данные представлены в таблице 3.

Условимся называть такие признаки непрерывными . По приведенным данным трудно выявить характерные черты варьирования значений признака. Построение дискретного вариационного ряда также не даст желаемых результатов (слишком велико число вариантов).

Таблица, позволяющая судить о распределении частот (или частостей) между интервалами варьирования значений признака, называется интервальным вариационным рядом .

Таблица 3.

з/п в отчетном году в % к предыдущему (интервалы)

Количество работников (частота)

80-90

Доля рабочих (частость)

90-100

8

15

8/117

Накопленная частота

100-110

8

46

Накопленная частость

15/117

110-120

46/117

29

23

8/117

120-130

23/117

69

29/117

13

130-140

69/117

98

13/117

3

140-150

98/117

∑

111

3/117

3

111/117

114

3/117

117

114/117

1

117

117/117=1

Интервальный вариационный ряд

Интервальный вариационный ряд, представленный в таблице 3, позволяет выявить закономерности распределения работников по интервалам.

Интервальный вариационный ряд строят по данным наблюдениям за непрерывным признаком, а также за дискретным, если велико число наблюдавшихся вариантов.

Иногда интервальный ряд условно заменяют дискретным. Тогда серединное значение интервала принимают за вариантных, а соответствующую интервальную частоту – за .

Интервальный вариационный ряд

Для построения интервального вариационного ряда определяется величина интервала, устанавливается полная шкала интервалов, в соответствии с ней сгруппируется результаты наблюдений. В примере 2 при выборе величины интервала учитывались требования наибольшего удобства отчетов. Величина интервала равна 10%, а не удачная и интервальный ряд позволил выявить закономерности варьирования значений признака.

– формула Стерджеса для определения оптимальной величины интервала.

При такой величине интервала построенный интервальный ряд не будет слишком громоздким, и в то же время, позволяет выявить характерные черты рассматриваемого явления.

Графическое изображение вариационных рядов

Графическое изображение вариационного ряда позволяет представить в наглядной форме закономерности варьирования значений признака.

Для построения Полигона в прямоугольной системе координат наносят точки с координатами или

, и они соединяются последовательными отрезками. Полученная ломанная линия называется полигоном.

Полигон

(для примера 1)

Рис.1. Полигон частот.

Рис.2. Полигон частости.

Гистограмма

Для построения гистограммы в прямоугольной системе координат по оси абсцисс откладываются отрезки, изображающие интервалы варьирования, и на этих отрезках как на основании, строятся прямоугольники с высотами, равными частотам (или частостям) соответствующего интервала.

Ступенчатая фигура, состоящая и прямоугольников называется гистограммой.

Рис.3. Гистограмма частот.

Кумулятивная кривая и огива

В прямоугольной системе координат для дискретного ряда строятся точки с координатами

или , точки последовательно соединяются отрезками. Полученная фигура называется кумулятивной кривой. Если вариационный ряд интервальный, то по оси абсцисс откладываются интервалы. Верхним границам интервалов соответствуют накопленные частоты (или накопленные частости): нижней границе первого интервала – накопленная частота равная нулю.

При перемене осей кумулятивная кривая называется огивой.

Рис.4. Кумулятивная кривая и огива.

Рис.5. Кумулятивная кривая и огива.