Развитие орфографической зоркости у младших школьников с ОВЗ на уроках русского языка.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования младшие школьники должны овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических), у них должно быть сформировано позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры.

Орфографическая грамотность детей – это одна из актуальных проблем, стоящая перед школой на протяжении всего ее исторического развития. Орфографическая зоркость развивается постепенно, в процессе выполнения разнообразных упражнений, обеспечивающих зрительное, слуховое, артикуляционное, моторное восприятие и запоминание орфографического материала. От того, насколько полно будут сформированы навыки правописания в начальных классах, зависит дальнейшее обучение ребёнка в школе, его орфографическая и речевая грамотность, его способность усваивать русский язык в письменной форме.

Орфографически правильное письмо базируется на основных принципах современной орфографии: фонематическом и морфологическом, определяющими выбор верного написания слов. Фонематический принцип передает соответствие между фонемой и графемой, морфологический принцип отражает единообразное написание морфем независимо от их произнесения.

На своих уроках русского языка я использую методику П.С. Тоцкого. В основе которой лежит орфографическое чтение и артикуляционная память. И работу над развитием орфографической зоркости начинаю в 1 классе, в период обучению грамоте. А для этого учащихся знакомлю с признаками, по которым они могли бы обнаружить орфограммы. Для гласных таким признаком является безударность, для согласных, парных по звонкости-глухости, положение на конце слова и в середине слова перед другими согласными, кроме сонорных.На этом этапе детям предстоит научиться отличать звуки, которым можно доверять, от тех, которым нельзя доверять.

С наличием «опасности» на месте согласного, парного по звонкости-глухости, можно начинать знакомство тогда, когда учащиеся узнают хотя бы одну пару букв для обозначения согласных, парных по звонкости-глухости.

Фрагмент урока:

Выделяются последние звуки в словах сад,мост.

-Произнесите слова.

-Какой звук на конце слов слышим? (звуки одинаковые, [т], согласный, твердый, глухой)

- Посмотрим, какой буквой обозначен этот звук в словах «сад» и «мост».

-Один и тот же звук обозначен разными буквами.

- Какому согласному звуку нельзя доверять? (Звуку [т].)

- Когда ему нельзя доверять? (Когда он находится на конце слова.)

- Почему? Как вы думаете, из согласных звуков только одному звуку [т] нельзя доверять? (Чтобы ответить на этот вопрос посмотрите на «ленту букв» и скажите, какие буквы для звуков, парных по звонкости-глухости, вы знаете еще? (Буквы б и п, в и ф,г и к, ж и ш, з и с.)

Очень большую работу провожу над предложением: чтение, графический анализ.

-Сколько слов в предложении?

-Какие правила будем применять при написании предложения?

Например, ученик комментирует предложение: На реке бобры. «Первое слово в предложении пишется с заглавной буквы, пишу заглавную букву Н, слова в предложении пишутся отдельно. Реке (проверю реки) бобры (проверю бобр) В конце предложения ставится точка». Таким образом, вырабатывается навык слогового чтения и письма без пропуска букв, четко, ясно вырисовывается перед глазами учащихся слог, его структура.

Комментированное письмо — это один из видов упражнений, которые я также использую в своей практике. При комментировании у детей достигается высокий уровень самоконтроля. Ребёнок не просто фиксирует, а объясняет, рассуждает в процессе записи слов, предложений, находит орфограмму. На более ранней ступени, при обучении грамоте, я практикую написание слов с остановкой в «опасном месте» и объяснением выбора буквы: «Если звуку нельзя доверять, делаю выбор буквы. Для этого вспоминаю правило или спрошу у учителя, или посмотрю в книгу».

Ребенок должен проговорить слово орфоэпически, как мы говорим, чтобы выделить орфограмму не только на слух, но и при самостоятельном письме, назвать эту орфограмму, вспомнить правило, подобрать проверочное слово.

Этот приём эффективен для работы по предупреждению ошибок, приучает школьников к сознательному применению правила, способствует выработке грамотного письма, устраняя разрыв между теорией и практикой. Комментированное письмо позволяет осуществлять систематическое повторение материала, дает возможность педагогу выявить знания учеников и проверить их орфографические навыки.

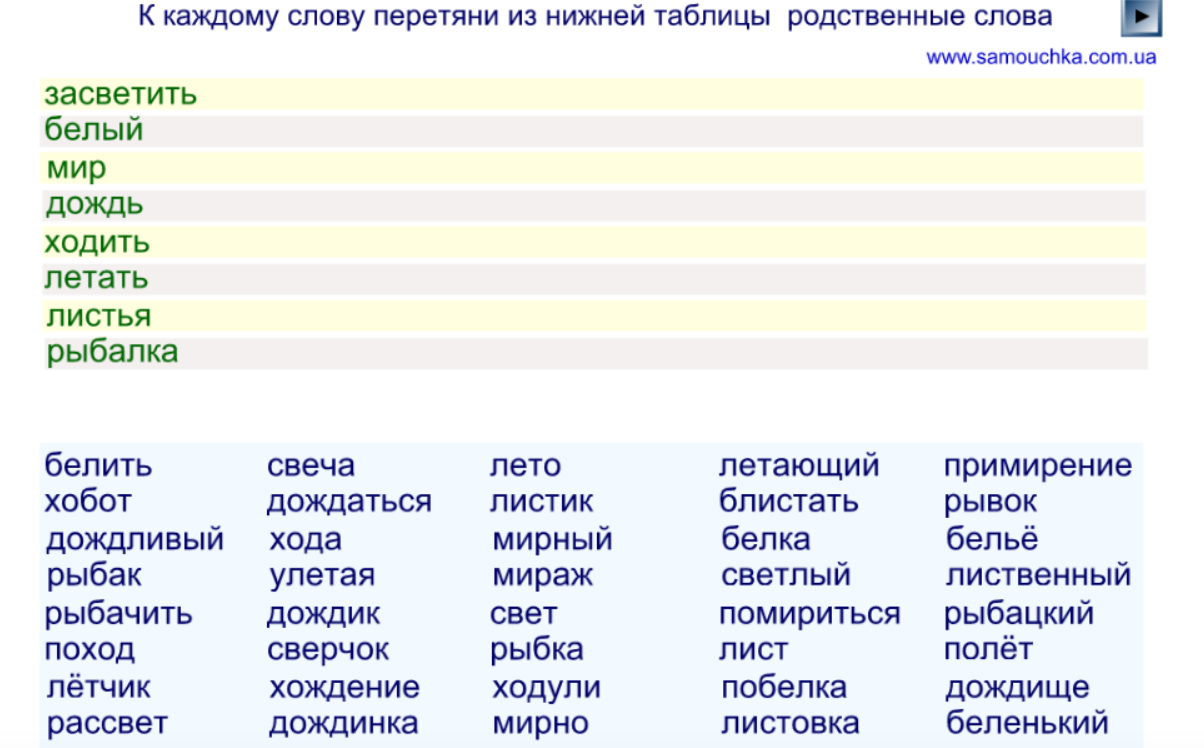

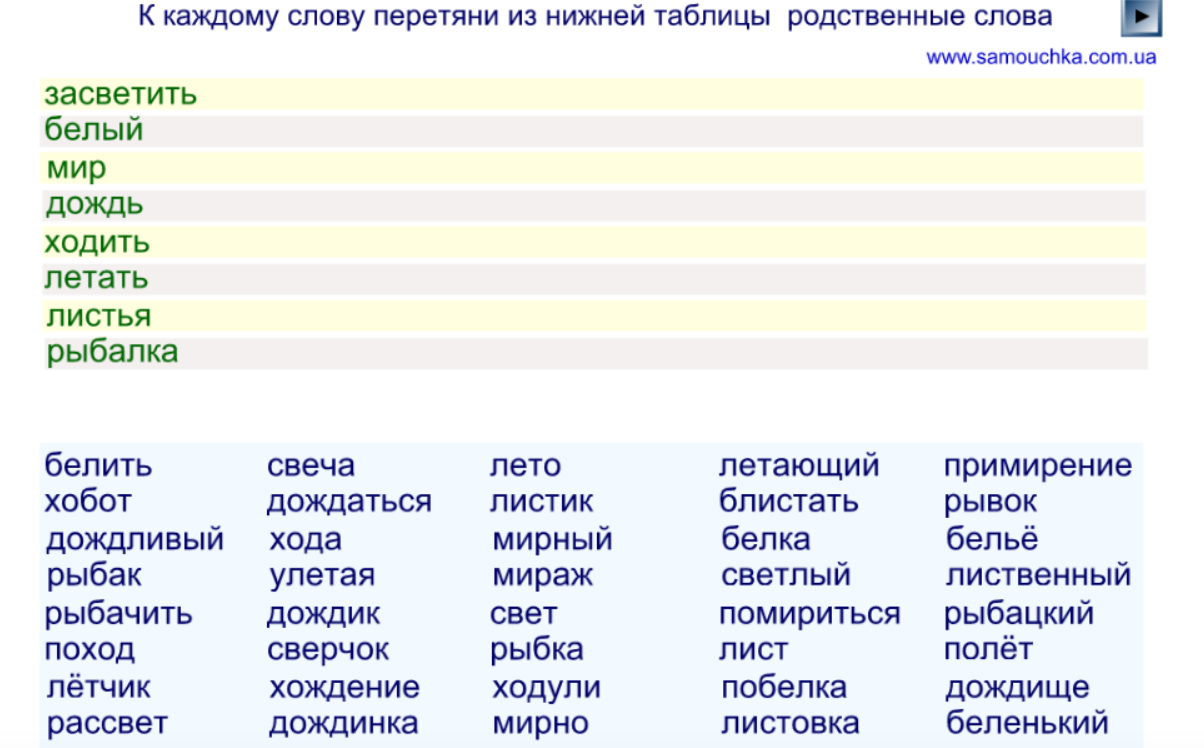

На каждом уроке в тетради записываю словарные слова, ребенок прочитывает слово и повторят его вслух так, как оно пишется. Ставит ударение, подчёркивает орфограмму. Работу провожу и с цепочкой однокоренных слов. Читаем, проговариваем, ставим ударение, определяем корень слова, находим орфограмму, сравниваем как пишутся слова в проверочном и проверяемом словах. Приём орфографического проговаривания я использую на занятиях постоянно, и он даёт неплохие результаты.

Считаю, что в процессе проговаривания у ребёнка создаётся своеобразный запоминательный образ слова, а многократное повторение вслух и про себя способствует более прочному запоминанию его написания.

Также в 1 классе начинаю обучать решению орфографических задач:

а) на выбор буквы для обозначения звука, например, тр па, гла

па, гла , малыш

, малыш , щ

, щ ка;

ка;

б) на выбор заглавной или строчной буквы, например: има,

има, учка.

учка.

в) на определение места знака переноса в слове, например, конь-ки или кон-ьки, а-ист или аист, май-ка или ма-йка.

Упражнения в проверке слов:

1.Какие гласные пропущены в словах, как это узнать? В. сна, с. сна, тр. па, с. ды.

2.Вставьте пропущенные буквы, проверьте их: з. ма, в. да, гл. за, н. сы, ч. сы.

Дополнительные вопросы: Какие гласные проверяли? Почему их надо проверять? Как можно проверить?

3.Прочитай пары слов: грибы – гриб, леса – лес, лист – листы, след - следы, снега – снежок.

Какое слово каждой пары является проверочным? Проверяемым? Почему? Запишите, ставя на 1 место проверочное, на 2 - проверяемое слово.

4. К слову кошка подберите родственные слова по вопросам: как назвать кошку ласково? Как назвать детёнышей кошки? (Кошка, кошечка, котёнок) Назови проверочные слова. Назовите проверяемое слово. В каком слове встретилась другая орфограмма?

Во 2-4 классах продолжается работа над решением орфографических задач. Слова для работы берутся более сложной структуры, предложения более распространенные, задания усложняются, упражнения увеличиваются в объёме. Учащиеся «уделяют внимание» только «трудным местам», где правописание расходится с произношением, обосновывают написание правилом, подбором проверочного слова.

Упражнения в подборе проверочных слов можно усложнить: записать слова в следующем порядке: проверочное – проверяемое: глаза, завод, сторожа, гриб, грибы, заводы, сторож, глаз, топор, топоры.

Какие слова не будем писать? Почему?

Для развития орфографической зоркости использую рифмованные упражнения, загадки. Ребёнок учится видеть трудные случаи правописания в текстах, выполнять задание, например,

1) Прилетела к нам синичка,

Села прямо за окном.

Эту маленькую птичку

С нетерпением мы ждем.

И чтоб стало ей полегче,

Ведь исчезли червячки,

Для нее кусочки сала

Мы повесим на сучки

2) Жили-были

Дед да баба

С маленькою внучкой.

Кошку рыжую свою

Называли Жучкой.

А Хохлаткою они

Звали жеребёнка.

А ещё у них была

Курица Бурёнка.

А ещё у них была

Собачонка Мурка.

А ещё — два козла:

Сивка да Бурка!

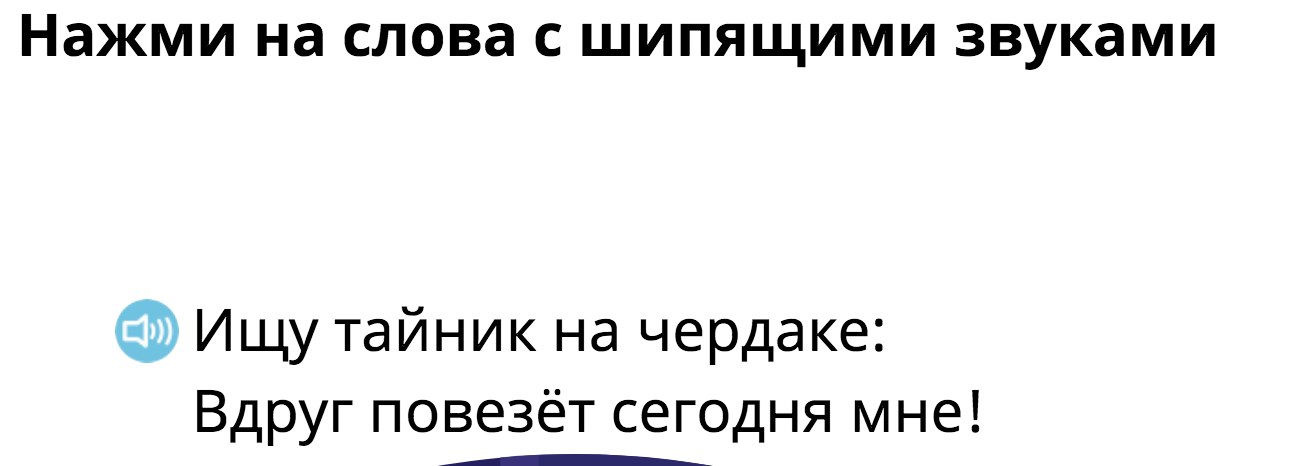

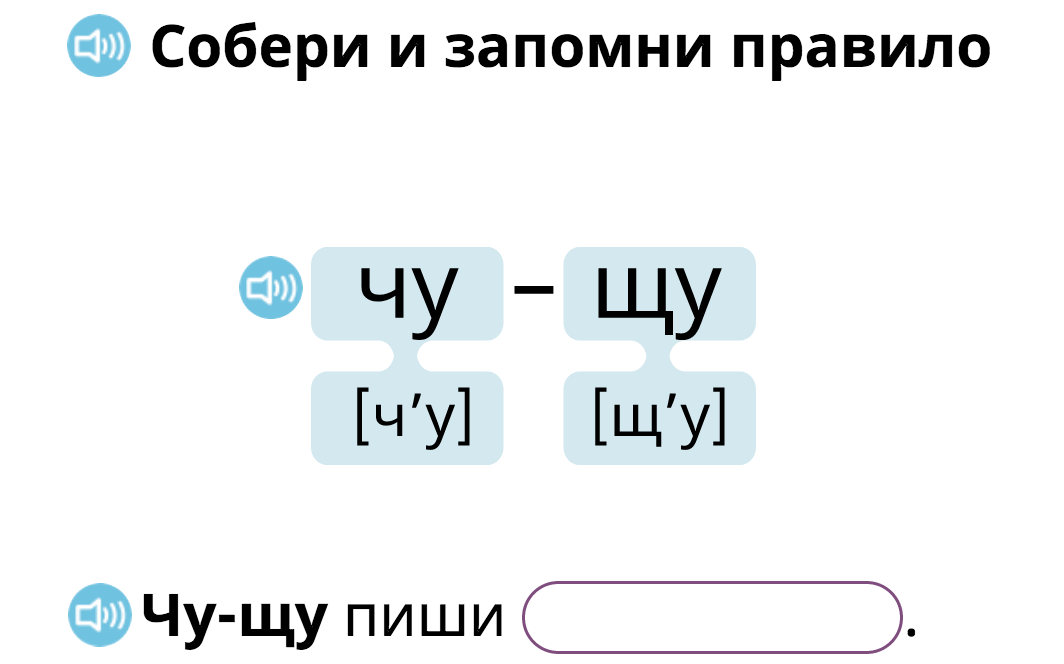

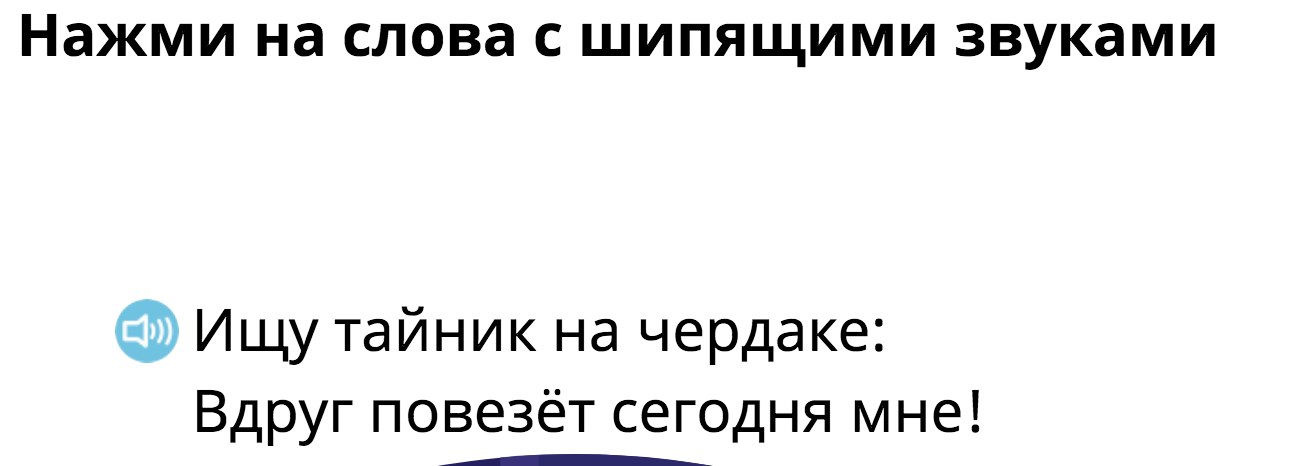

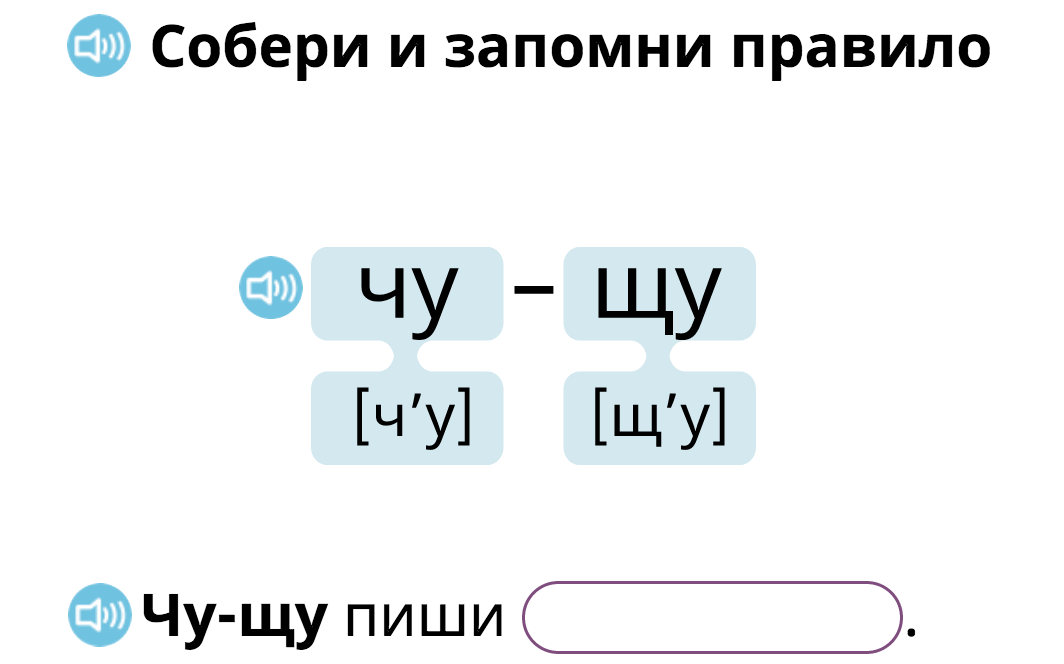

3) Чайкин чай из чашки пил.

Щукин щук в реке ловил.

Чудин чудо рисовал.

Ча и ща, чу и щу

Всегда правильно пишу.

На базе рифмовки провожу зрительные, зрительно-слуховые диктанты по памяти, списывание с заданием, выборочное списывание. Используя рифмовки, мы, действительно, развиваем слуховые и зрительные восприятия.

При обучении написанию изложения, проводя подготовительную работу над орфограммами, учащиеся выполняют самостоятельно задание. Находят и подчеркивают «опасные места» в уже написанном тексте. Таким образом происходит самопроверка.

При работе с безударной гласной в корне, каждому ученику предлагаю алгоритмы.

Алгоритм проверки безударной гласной в корне слова

1. Найди в слове корень.

2. Найди есть ли в слове безударный гласный.

3. Измени слово или подбери родственное.

4. Сравни проверяемое и проверочное слова.

Скажи, как надо писать корень.

Проговори отчётливо. Напиши, проверь написанное.

Вспомни правило.

Если буква гласная вызвала сомненье, ты её немедленно ставь под ударенье.

Включить каждого ученика в активную деятельность на всех уроках, довести представления по изучаемой теме до формирования понятий, устойчивых навыков помогают опорные схемы, таблицы и карточки. Опорная схема висит перед глазами и используется до тех пор, пока не сформируется навык, тогда она просто будет не нужна.

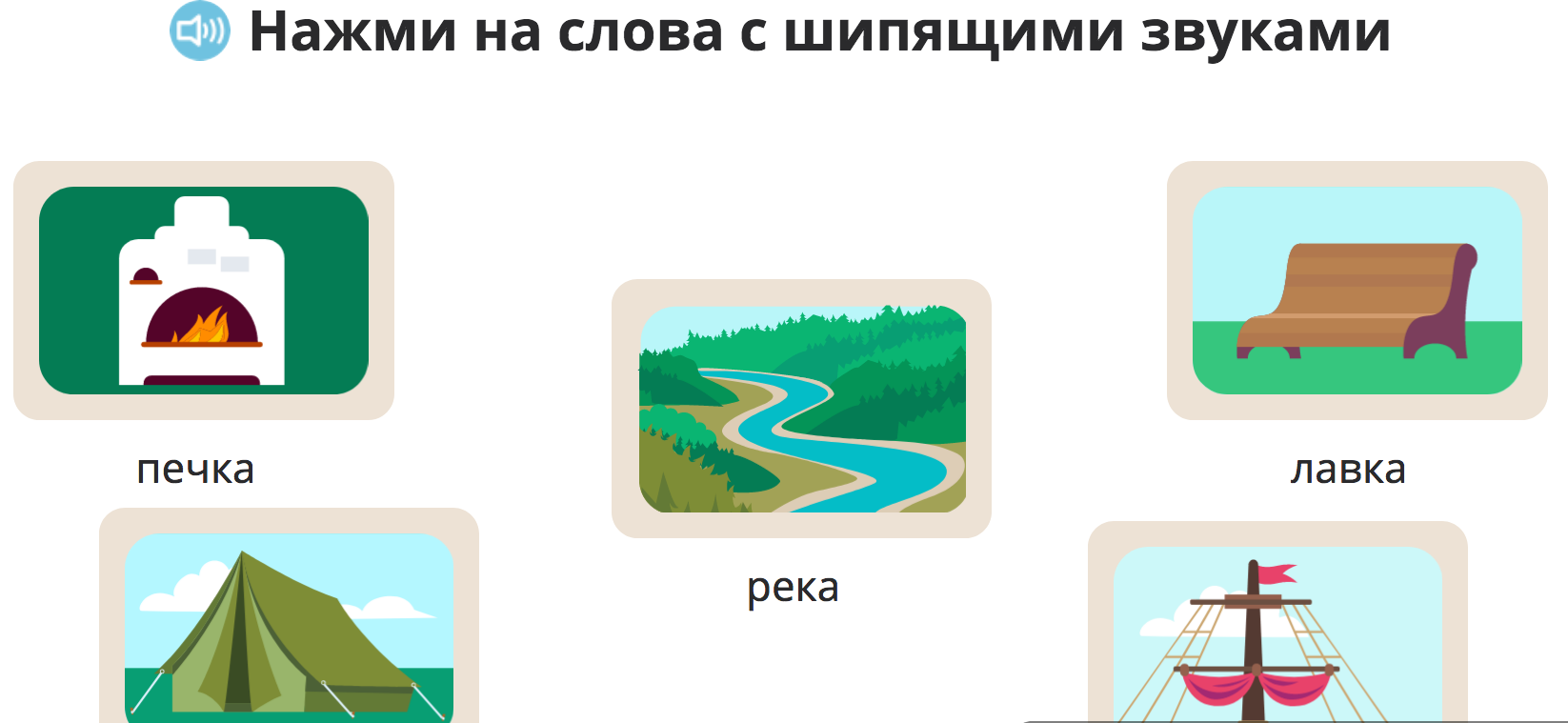

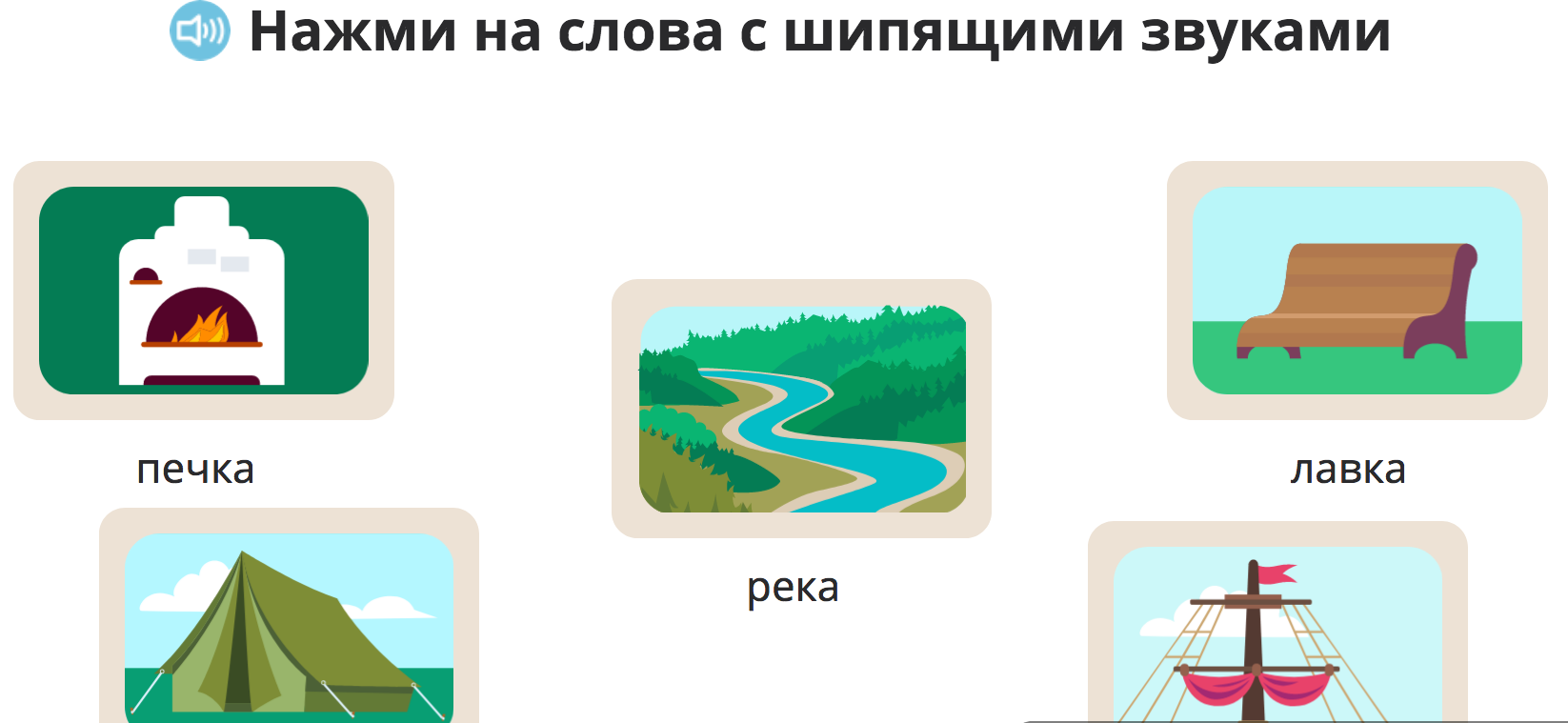

На уроках русского языка при закреплении использую интерактивные, развивающие задания на сайтах https:// samouchka.com.ua, учи.ру (uchi.ru )

Такая систематическая работа над орфограммами способствует развитию умственной деятельности учащихся–учит их выполнять целый ряд мысленных операций: наблюдение, сравнение, сопоставление, установление сходства и различия. А это в свою очередь ведёт к эффективности усвоения норм правописания, прививает интерес и желание решать орфографические задачи, развивает орфографическую зоркость учащихся.

Поэтому, работу над развитием орфографической зоркости провожу целенаправленно и систематически на протяжении нескольких лет, основываясь на использовании эффективных приемов и средств формирования орфографической зоркости. Как показывает опыт, положительные результаты появляются только в результате постоянных тренировок умение видеть орфограмму: учащиеся находят «опасные» места в слове, распознают вид орфограммы, доказывают и обосновывают свой выбор, приобщаются к самостоятельной работе над ошибками, учащиеся справляются с контрольными работами, а также возрастает интерес детей к урокам русского языка.

Таким образом, развитие у младших школьников орфографических умений и навыков - это довольно сложный и пролонгированный процесс.

па, гла

па, гла , малыш

, малыш , щ

, щ ка;

ка; има,

има, учка.

учка.