Речевая деятельность

Речь

- универсальное средство общения

- сложная специфически организованная форма сознательной деятельности

- участие двух субъектов — формирующий речевое высказывание и воспринимающий его

Значения термина «речь»

деятельность, процесс ораторский жанр

продукт речевой деятельности

Речевая деятельность

Процесс использования языка для общения во время какой-либо другой человеческой деятельности (трудовой, игровой, познавательной)

А. А. Леонтьев

Активный, целенаправленный, мотивированный, предметный (содержательный) процесс выдачи или приема сформированной и сформулированной посредством языка мысли, направленной на удовлетворение коммуникативно-познавательной потребности в процессе общения

И.А. Зимняя

Структура речевой деятельности

- Побудительно-мотивационная фаза : мысль – мотив речи

- Ориентировочно-исследовательская фаза : планирование, программирование, смысловая и языковая организация

- Исполнительная фаза : реализация или восприятие и понимание речевых высказываний, контроль за осуществлением деятельности и ее результатами

Психологические основы РД

- одна из самых сложных форм высших психических функций

- характеризуется многозначностью, многоуровневой структурой, подвижностью, связь со всеми другими психическими функциями

- обеспечивается рядом сложных психологических механизмов (Н.И.Жинкин, И.А.Зимняя): осмысления, речевой памяти, упреждающего анализа и синтеза речи (механизм речевого прогнозирования)

Механизм осмысления

- обеспечивает мыслительный анализ содержательной стороны речи, ее структурной организации и языкового оформления

- позволяет осознавать мотивы и цели речевой коммуникации, способствует ориентировке в условиях осуществления РД

- осуществляет планирование и программирование, контроль за протеканием РД и ее результатами

Реализуется через аналитико-синтетическую деятельность коры больших полушарий головного мозга на основе задействования всех основных умственных действий и операций

Механизм речевой памяти

обеспечивает все стороны речевого процесса: «содержательный аспект» речи, аспект ее языкового выражения

Функции:

- актуализация знаний и представлений о способах реализации РД

- актуализация знаний о социальных правилах речевого общения в различных ситуациях реализации РД

- актуализация и использование традиционно сложившихся для данного языка норм и правил языкового оформления речевых высказываний

- актуализация речевых, языковых и социальных «эталонов» тех единиц или элементов, из которых складываются соответствующие стороны речевой деятельности

Механизм упреждающего анализа и синтеза

осуществляет выбор стратегии речевого поведения, различные пути оперирования с высказыванием на отдельных этапах порождения (восприятия) речи

Этапы:

- восприятие и оценка ситуации

- определение направлений развития ситуации в результате активности

- необходимые действия

- Необходимые методы

Речемыслительная деятельность

- Мыслительная деятельность, осуществляемая (осознанно или неосознанно) с использованием информации в виде, воспринимаемом как речь, представленная с использованием алфавита соответствующего естественногоязыка

- мышление и речь - принадлежность сознания человека

- ментальное единство механизмов мышления и речи

- речь не является обязательной основой мыслительных процессов в сознании человека

Лингвистические основы РД

Язык - система знаков, функционирующих в качестве средства общения и орудия мысли

Единицы языка:

- Звук – элемент произносимой речи, образуется органами артикуляции

- Фонема – звук речи, выступающий в его смыслоразличительной функции, позволяющей различать одно слово от других слов

- Морфема – сочетание звуков, обладающее определенным, «грамматическим» значением

- Лексема (слово) – устойчивый звукокомплекс, обладающий значением; фиксированное сочетание морфем

- Предложение - сочетание слов, в законченном виде передающее какую-либо мысль

Язык и речь

- Не тождественные понятия

- Существуют в единстве, как две стороны одного феномена

- Неразделимы: одно без другого теряет всякий смысл

- Сближены функциями языка:

1. Информационная – средство познания, сбора и оформления знаний

2. Коммуникативная – осуществление межличностного общения

3. Эмотивная – выражение эмоционального отношения к объектам и событиям

4. Формирование и выражение мысли

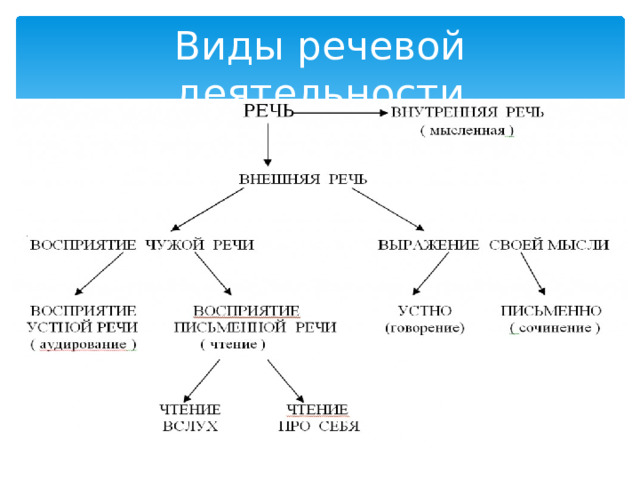

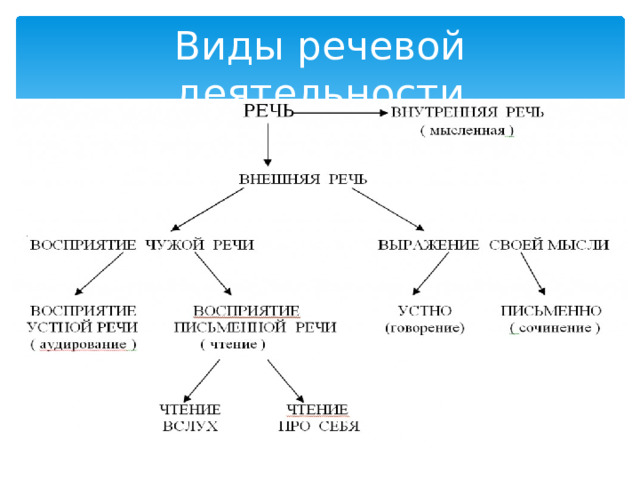

Виды речевой деятельности

Внешняя устная речь

- Говорение – озвучивание мысли, кодовый переход с мыслительного кода, с кода внутренней речи, которая предшествует устному высказыванию, на звуковой (акустический) код, на код фонетический

- Аудирование – кодовый переход с акустического кода, в котором слушающий своим ухом, ушной раковиной принимает мысль, высказанную другим человеком, на код внутренней речи, на мыслительный код

Внешняя письменная речь

- Письмо – процесс, действие, перекодирование содержания мысли с мыслительного кода через посредство звуковой ступени (эта ступень может выступать либо в устном произнесении высказывания перед его записью, либо в виде внутреннего проговаривания, в речедвигательном коде) на графический, буквенный, код

- Чтение – кодовый переход с графического кода – напечатанного или написанного текста – на акустический и, обычно одновременно, на мыслительный код или сразу на мыслительный код через посредство речедвигательного кода

Внутренняя речь

Внутренняя речь – это вербализованное мышление, осуществляющее процесс познания

Основное значение: подготовка внешней речи, устных и письменных высказываний

Представлена в ситуациях:

- решения задач в уме

- слушания собеседника

- чтения про себя

- мысленного планирования своей деятельности

- целенаправленного запоминании, припоминания

Основные направления развития речи

- Воспитание звуковой культуры речи – звукопроизношение, звуковосприятие, интонация, просодика

- Развитие лексической стороны речи - обогащение, уточнение, активизация словаря

- Формирование грамматической стороны речи - нормы образования, изменения слов и способы их соединения в предложении

- Формирование разговорной (диалогической) речи - умение слушать и понимать обращенную речь, поддерживать разговор, задавать вопросы и отвечать, владение культурой диалога

Основные направления развития речи

- Обучение рассказыванию (монологической речи) – владение связной речью

- Обучение грамоте – формирование навыков чтения и письма

Актуальное направление развития речи обучающихся МБОУ Афонинская СШ

Монолог — это форма речи, образуемая в результате активной речевой деятельности, не рассчитанная на активную же, сиюминутную словесную реакцию

Т.Г.Винокур

Специфические особенности:

- четкое структурное построение

- целостность и взаимосвязь его частей

- существенный объем

- приближенность к книжной речи

- выразительность и образность

Виды монологической речи (О.А.Нечаева)

- описание — модель монологического сообщения в виде перечисления одновременных или постоянных признаков предмета в широком понимании, имеющая для этого определенную языковую структуру

- повествование —тип речи со значением сообщения о развивающихся действиях или состоянии предметов или явлений

- рассуждение — особый тип речи, опирающийся в логическом плане на умозаключение и имеющий свою структурно-языковую характеристику

Методы развития монологической речи у детей

Модели монологов

наглядное средство для формирования и развития полноты и последовательности монологической речи

Модель описания игрушки (Т.А. Ткаченко)

- цветные бесформенные пятна - цвет

- геометрические фигуры в виде контуров - форма

- контуры большого и маленького мячей - величина

- прямоугольники - материал, из которого сделана игрушка пирамидка и ее кольца - строение игрушки, ее части

- кисть руки - действия с игрушкой

Модели монологов

Модели описания предметов с передачей лучевой межфразовой связи (Н.С.Малетина, Л.В.Пономарева)

Модели монологов

Картинно-схематическая модель повествования (Л.А.Венгера, О.М.Дьяченко)

Поступательное движение сюжета показано стрелками, соединяющими «рамки». Действующие лица и место действия зарисовываются условными символами или выкладываются на стол, лист бумаги. Позже вводятся обобщенные заместители в виде геометрических фигур, фигуры могут быть разного цвета.

Модели монологов

Модель, отражающая межфразовую последовательную связь (В.К.Воробьева)

Каждое новое «предложение» начинается с «новой строки». Окончание предыдущего предложения (картинка в правом квадрате) связывается стрелкой с началом последующего предложения (такой же картинкой правого квадрата).

Модели монологов

Модели речи-рассуждения (Н.В.Семенова)

серединка ромашки — это тезис, каждый лепесток — один из аргументов

Доказатель

ство

Тезис

Вывод

Картины как средство развития монологической речи

- описание картин по вопросам, образцу, плану (Э.П.Короткова, В.В.Гербова)

- составление сюжетных рассказов по картинам

- составление повествовательных рассказов по серии сюжетных картин (Е.А.Смирнова, В.В.Гербова)

- составление повествовательных монологов по пейзажной картине (Н.Ф.Виноградова, Н.В.Любимова)

- построение речи-рассуждения по картинам (В.В.Гербова)

- сравнение двух, трех картин со сходными пейзажами

- выбор картины, подходящей к содержанию стихотворения с аргументацией

- упражнения: «Найди небылицы в картинках», «Подскажи художнику», «Найди отличия», «Одинаковые картинки или нет»

Художественно – речевая деятельность в развитии монологической речи (О.М.Дьяченко)

- Пересказ литературных произведений

- Придумывание повествований на основе литературного образца

- Изменение конца сказки

- Изменение сюжета сказки

- Перестановка событий внутри одной сказки

- Придумывание сказки «наизнанку»

- Включение в сюжет сказки дополнительных персонажей

Литература

1. Бизикова О.А. Развитие монологической речи у дошкольников: Учебное пособие для студ. высш. учебных заведений. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014.

2. Глухов В.П. Основы психолингвистики. – М.:АСТ: Астрель, 2008.

3. Львов М.Р. Основы теории речи. – М.: Просвещение, 2000.

4. Львов М.Р. Развитие речи учащихся в начальной школе. – М.: Просвещение, 2015.

5. Медведева Т.П. Методика обучения младших школьников монологическому высказыванию // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 5. – С. 65–73.

6. Немов Р.С. Психология. Кн.1. 2- изд. - М.: Просвещение: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 1995.

7.Эльконин Д.Б. Развитие устной и письменной речи учащихся / Под ред.В.В. Давыдова, Т.А.Нежновой. -М.: ИНТОР, 1998.