Чулкова Варвара Евгеньевна

МБОУ «Рочегодская средняя школа», ученица 9 класса

«Северный морской путь»

Северный морской путь (далее СМП, севморпуть) ‒ кратчайший путь между Европейской частью России и Дальним Востоком; законодательством РФ определён как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике».

Проходит по морям Северного Ледовитого океана. Альтернатива Северному морскому пути ‒ маршрут через Суэцкий канал. Если расстояние, проходимое судами из порта Мурманска в порт Иокогамы (Япония) через Суэцкий канал, составляет 12 840 морских миль, то Северным морским путём ‒ только 5770 морских миль. Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз топлива, оборудования, продовольствия; вывоз леса, природных ископаемых).

Для Российского государства СМП имеет важное значение, связанное с возможностью транспортировки из районов Крайнего Севера углеводородного и минерального сырья, а также снабжения этих районов техникой и продовольствием. На маршруте Северного морского пути сосредоточена целая сеть уникальных наблюдательных станций, без существования которых трудно представить жизнедеятельность не только отечественных, но и многих зарубежных научных сообществ.

В рамках статьи невозможно полно осветить историю открытия и развития того, что сегодня называется СМП. Поэтому я привела несколько поучительных фактов об истории освоения СМП.

Ещё в XI веке русские мореходы выходили в моря Северного Ледовитого океана и к XVI веку, благодаря новгородцам, а затем и поморам, в России стали известны остров Вайгач, Новая Земля, остров Медвежий и архипелаг Шпицберген. В XVI-XVII веках происходила активная транспортировка товаров по небольшой части нынешнего СМП от Северной Двины до Тазовской губы в устье Оби. Это был так называемый “мангазейский морской ход”, по которому вывозились в направлении более заселённой России богатства Западной Сибири, в основном пушнина.

Ко времени царствования Алексея Михайловича (1629 – 1676), судя по всему, государственный контроль над перевозками по Северо-Восточному проходу уже был. Сведения о плаваниях по арктическим морям считались секретными. Попытка осуществить морские экспедиции из Архангельска в Мангазею для иностранных купцов карались смертной казнью, для российских предпринимателей – требовали согласования. В этом смысле интересна экспедиция под руководством Дежнёва, наиболее значимым результатом, которой было открытие морского прохода из Северного Ледовитого океана в Тихий (теперь этот проход имеет название Берингов пролив).

1648 г. ‒ землепроходец, сибирский казак Семён Дежнёв открывает пролив, отделяющий Чукотку от Аляски.

В Нижнеколымск проникали слухи о богатой соболями «захребетной» реке Анадырь, которой можно было достичь морем. На семи кочах (лодки) разместилось 90 человек – промышленников и торговых людей. К концу похода в живых осталось лишь 15 человек. Значение географического открытия участники этой экспедиции ей не придавали, думали не об Америке, а об Анадыре и присоединении Чукотки, и, видимо, потому известие о походе "какого-то" казака и о проливе не очень распространилось в Европе.

В середине XVI века, на средства торгового сообщества, была снаряжена первая английская экспедиция на двух судах для поиска безопасного морского пути в Китай через Северо-Восточный проход. Восточнее Новой Земли этой экспедиции проникнуть не удалось, одно судно погибло с экипажем, второму удалось спастись после достижения берегов Белого моря.

Примерно в те же годы англичанин Ричард Ченселер первым из западноевропейцев дошел до Северной Двины, добрался до двора Ивана Грозного, способствовал созданию английской торговой компании в Москве, которая, в свою очередь, наладила торговый маршрут от Северной Двины в Персию через территорию России. В 1556-1557 годах вторая английская экспедиция под руководством Стивена Барроу искала пути на восток через арктические моря, но не продвинулась далее острова Вайгач.

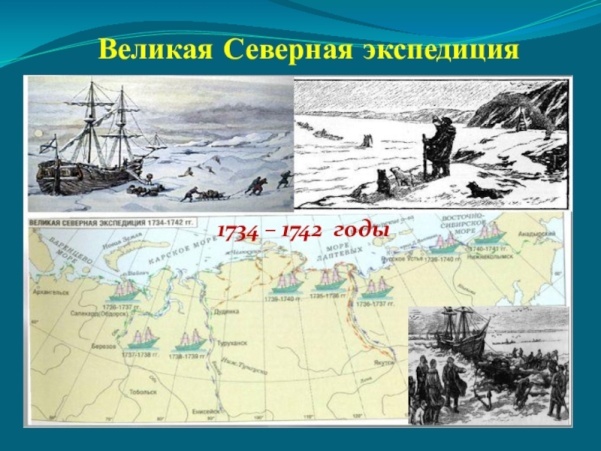

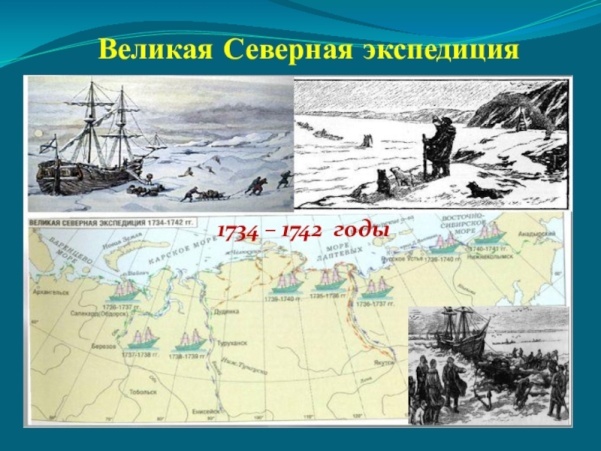

В 1733 – 1743 годах, по инициативе капитана-командора Витуса Беринга, поддержанной многими влиятельными государственными чиновниками того времени, проводилась Великая Северная Экспедиция. Перед экспедицией ставились задачи описать часть северных берегов Северной Америки, достичь Японии и выполнить различные обследования севера России от Печоры до Чукотки. Активную роль в экспедиции играла Российская Академия Наук. Непосредственно в исследованиях принимали участие около 600 человек. Использовалось несколько судов. Побережье арктических морей обследовали пять отрядов, имена руководителей которых навеки остались в географических названиях на картах Арктики – Малыгин, Минин, Овцын, Стерлигов, Челюскин, Прончищев, Дмитрий и Харитон Лаптевы. Эта экспедиция представляет собой качественный переход российского освоения арктических морей от частных инициатив, с основной целью как можно более быстрого обогащения, к программам комплексного, долговременного обустройства того морского пути, который теперь называется СМП.

Результаты Великой Северной экспедиции вдохновили М.В. Ломоносова на изучение проблемы продвижения маршрута через Северный Ледовитый океан в хозяйственных целях. Так в 1763 году М. В. Ломоносов опубликовал обширный труд «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». Где были собраны все имеющиеся на тот момент сведения об Арктике и успешные практики северного мореплавания. Помимо потенциальной экономической выгоды от пользования проходом, Ломоносов обращал внимание на то, что Северо-Восточный проход станет способствовать и усилению военной мощи Российской империи в Тихом океане, поскольку будет обеспечен кратчайший доступ военных судов из одной точки страны (Архангельск) в другую, с выходом в акваторию нынешнего Берингова пролива и Японского моря.

Первая экспедиция в 1764 г., под началом капитан-лейтенанта Михаила Степановича Немтинова, для основания русского становища доставила на западный Шпицберген (нынешний залив Бельсунн) избы, амбары, бани, провиант на 11 человек. На зимовку осталась партия унтер-лейтенанта М. Рындина.

Вторая экспедиция действовала в 1765-1766 гг. под началом капитана первого ранга Василия Чичагова на трех специально построенных кораблях, названных "Чичагов", "Панов" и "Бабаев" (по именам своих командиров). Согласно инструкции М.В. Ломоносова, они должны были двигаться от Груманта к Гренландии и дальше «следовать в правую руку в виду оного берега, с мыса на мыс перенимаясь». При встрече с непроходимыми льдами между Шпицбергеном и Гренландией – «не оставлять надежды и без наивозможнейшего покушения в продолжение пути не возвращаться, но употреблять в пользу время и место. Временем пользоваться, ожидая случая, когда льды разойдутся, ибо известно, что их с места на место переносят воды и ветры, летняя теплота и трение о землю и друг о дружку истребляют». Чичагов смог продвинуться к северо-западу от Шпицбергена до широты 80 градусов 26 минут, после чего вынужден был вернуться в Архангельск. Вторая попытка в 1766 г. также закончилась неудачей из-за непроходимых льдов. Тем не менее, эти экспедиции составили ценные карты и собрали научные исследования, необходимые для дальнейшего освоения Шпицбергена.

В 1876 году при Русском географическом обществе была создана Полярная комиссия, в задачи которой входила организация метеорологических и магнитных наблюдений в полярных районах России. Во время первого Международного Полярного Года (1882-1883), на побережье нынешнего СМП, были развёрнуты полярные станции – на Новой Земле и в районе современного Тикси. Только благодаря работе этих первых станций сегодня мы можем более или менее аргументировано судить, на масштабе времени 130 лет, о происходящих вдоль СМП изменениях в температуре воздуха, ветре, характеристиках ледяного покрова.

1878‒1879 гг. ‒ экспедиция Норденшёльда на барке "Вега" (на средства шведского короля Оскара II, О. Диксона и А.М. Сибирякова) впервые прошла почти весь маршрут СМП с зимовкой на Чукотке (всего в одном дне пути до мыса Дежнёва, но помешали морозы и льды).

Русская полярная экспедиция в 1900-1902гг. под руководством геолога барона Э.В.Толля была снаряжена Императорской Академией наук для исследования Арктики к северу от Новосибирских островов и поиска легендарной Земли Санникова. Экспедиция дала важные научно-практические результаты, положив начало комплексному исследованию арктических морей и побережья. Но сам барон Толль погиб. Участник экспедиции А.В. Колчак впоследствии говорил по этому поводу: «Действительно, предприятие его было чрезвычайно рискованное».

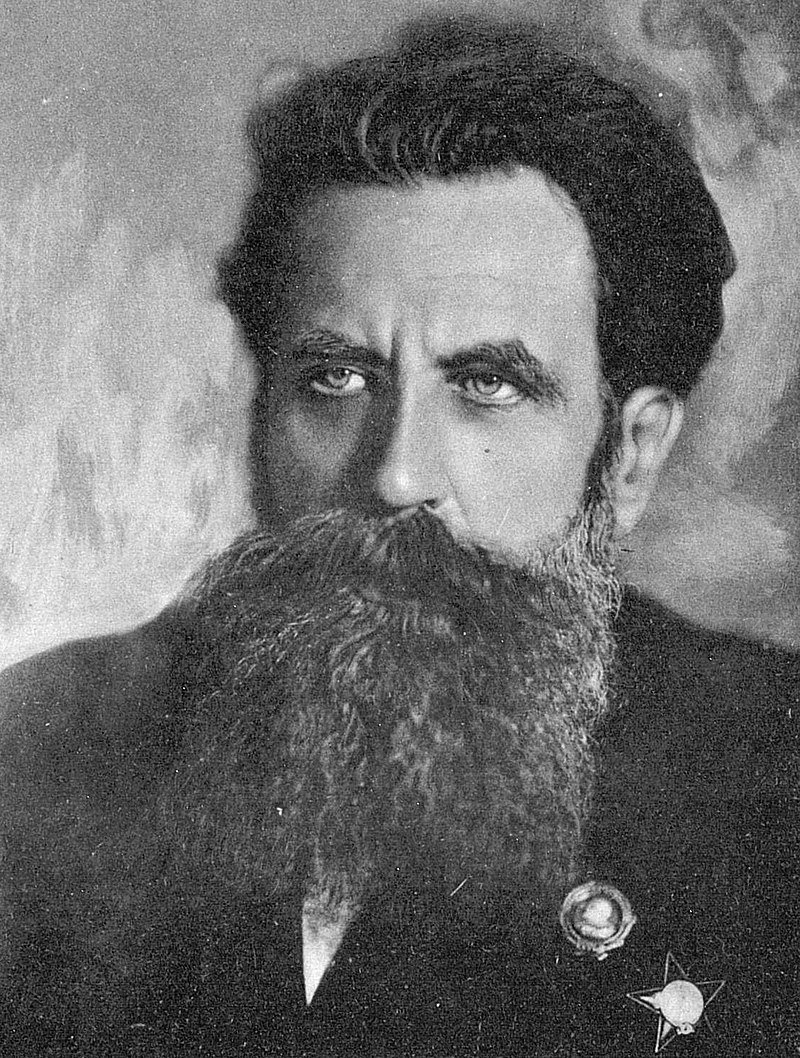

В 1929 г. Отто Шмидт - видный ученый, был назначен начальником экспедиции на Землю Франца-Иосифа. Эта и несколько последующих полярных экспедиций на ледоколе «Седов» позволили ему оценить значимость полярных исследований.

В 1932 г.под руководством О.Ю.Шмидта и капитана В.И.Воронина на пароходе «Сибиряков впервые была осуществлена экспедиция, в ходе которой маршрут Северного морского пути был пройдет за одну навигацию.

Результаты изучения и обустройства Северного морского пути сыграли важную роль в годы Великой Отечественной войны, он являлся важнейшим путём в то время. По нему осуществлялась проводка боевых кораблей Тихоокеанского флота в Баренцево море. За четыре военных года судами Главсевморпути выполнен большой объём воинских и народно-хозяйственных перевозок. Через арктические порты Нарьян-Мар, Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси флот снабжался каменным углём (Печорского и других арктических бассейнов), военная промышленность — никелем, медью, лесом. Перевозки нередко осуществлялись при противодействии авиации, подводных и надводных кораблей противника, в минированных прибрежных водах. Защиту арктических коммуникаций осуществлял Северный флот, судоходство обеспечивалось системой морских конвоев. В августе 1942 года ледокольные пароходы «Сибиряков», «Дежнёв» и береговая артиллерия порта Диксон дали героический отпор тяжёлому крейсеру «Адмирал Шеер».

По Северному морскому пути прошли сотни судов, из них около 170 — в конвоях. Было перевезено свыше 4 млн. тонн различных грузов. За самоотверженный труд в годы войны свыше ста работников Главсевморпути награждены орденами и медалями СССР.

В советский период истории Севморпуть активно эксплуатировался. Объем ежегодных перевозок грузов по СМП на пике составлял почти 7 млн. тонн. Но после распада СССР грузоперевозки сократились до 2млн тонн в год. В 90-е постепенно разрушаясь, инфраструктура обслуживания СМП, а многие портовые мощности вообще остались без работы. Ситуация стала меняться к лучшему в середине нулевых. Медленно, к концу десятилетия, грузооборот по СМП стал расти.

В 1932 году было создано Главное управление Севморпути- единая организация, отвечавшая за обеспечение судоходства на этой водной артерии. А в 1935 году два первых лесовоза успешно прошли из Ленинграда во Владивосток.

С 1978 года в западном районе СМП благодаря ледоколам осуществили переход к круглогодичной навигации. Параллельно с открытием круглогодичной навигации, осваивались новые трассы сопровождения судов по высокоширотным и приполюсным маршрутам.

В 2010 году Росатомфлот впервые подтвердил возможность прямых поставок углеводорода по Северному морскому пути в Азиатские страны. Тогда танкер «Балтика» доставил из Мурманска в Китай 70 000 тонн газового конденсата.

Зимой 2016-2017 года арктический челночный танкер «Штурман Овцын», а также теплоход «Арктика-1» в сопровождении крупнейшего в мире ледокола «50 лет Победы» за две недели прошли путь от Берингова пролива до Обской губы. Этот экспериментальный ледокольный рейс доказал возможность круглогодичных коммерческих рейсов по Севморпути.

Сейчас проводку судов ледоколами обеспечивают атомоходы «Таймыр», «Вайгач», и «Ямал». Еще в состав российского атомного ледокольного флота входит уникальное судно- единственный в мире атомный контейнеровоз «Севморпуть.

От развития Северного морского пути во многом зависит развитие добычи полезных ископаемых на территории Арктики и Северных регионах страны. Как следствие сегодня в Арктике добывают 10% общемировых объемов нефти и 25% природного газа. В целом стоимость всего минерального сырья находящегося в недрах Арктики составляет 30 трлн. долларов.

Россия - морская держава, морской транспорт традиционно играет важную роль в обеспечении жизнедеятельности населения и функционировании хозяйственных комплексов. Его значение в северных широтах прежде всего обусловлены рядом важнейших факторов, связанных с обширностью береговой линии северной зоны нашей страны

Отсутствие и слабая разветвленность наземных коммуникаций в прилегающих к морскому побережью районов.

Контроль над морскими акваториями, потенциально богатыми природными ресурсами.

Транзитное значение Северного морского пути как внутреннего маршрута между северно-западными и дальневосточными регионами России.

Круглогодичное плавание по Северному морскому пути является вполне выполнимым при соответствующем увеличении мощности ледокола, а так же при создании флота атомных транспортных судов. Это имеет большое значение для осуществления постоянной связи с Дальним Востоком, а так же доставки грузов в расположенные на арктическом побережье промышленные центры и населенные пункты.

В новых исторических реалиях необходимо решить ряд задач, связанных с проблемами развития Северного морского пути. В первую очередь речь идет о разработке и развитии новейшей инфраструктуры, гидрометеологическом и навигационно-гидрографическом обеспечении. СМП вполне может повысить свою конкурентоспособность, если урегулировать основные проблемы.

Помимо этого, для того, чтобы преимущества развития морского маршрута в северных широтах были очевидными, необходимо составить программу с демонстрацией потенциала СМП для наиболее значимых международных мероприятий (семинары, конференции и выставки). Для развития трассы необходимо также продумать и организовать отдельные рейсы на коммерческой основе в определенные периоды (предшествующие и последующие за летней навигацией).

Определенную трудность представляет собой обеспечение бесперебойности проводки судов в замерзающие порты на протяжении СМП. В связи с этим решения требует улучшение технических возможностей атомных ледоколов. Дизель-электрические становятся беспомощными в сложных ледовых условиях арктических морей.

Значительную проблему для развития СМП представляет отсутствие или недостаточность береговой инфраструктуры в той части пути, которая тянется от Дудинки до Чукотки. Ее развитие даст новый старт для функционирования СМП в качестве перспективного международного маршрута.

Список литературы

1.«Инфопедия» https://infopedia.su/22x5a4d.html

2.«Северный морской путь: история, экономика, экология» https://goarctic.ru/work/severnyy-morskoy-put-istoriya-ekonomika-ekologiya/

3.«Справочник»https://spravochnick.ru/geografiya/severnyy_morskoy_puti_ego_znachenie_dlya_rossii/

4. «Старт в науке» https://school-science.ru/5/20/34888

5.«Эксперт.ру»https://expert.ru/

6. «CargoTime»https://cargotime.ru/analitika/severnyj-morskoj-put/

3