Возрастные анатомо-физиологические

особенности развития дошкольников

Под физическим развитием человека понимается совокупность морфологических и функциональных признаков организма в их взаимосвязи.

Интенсивно протекающие процессы роста и созревания детского организма определяют его особую чувствительность к условиям внешней среды. На физическом развитии детей заметно отражаются особенности климата, жилищно-бытовые условия, режим дня, характер питания, а также перенесенные заболевания. На темпы физического развития влияют также наследственные факторы, тип конституции, интенсивность обмена веществ, эндокринный фон организма, активность ферментов крови и секретов пищеварительных желез.

В связи с этим уровень физического развития детей принято считать достоверным показателем их здоровья. При оценке физического развития детей учитывают следующие показатели:

1. Морфологические показатели: длина и масса тела, окружность грудной клетки, а у детей до трех лет — окружность головы.

2. Функциональные показатели: жизненная емкость легких, мышечная сила кистей рук и др.

3. Развитие мускулатуры и мышечный тонус, состояние осанки, опорно-двигательного аппарата, развитие подкожного жирового слоя, тургор тканей.

Длина тела. Показатель длины тела является наиболее стабильным по сравнению с другими показателями физического развития. Наибольший темп роста отмечается в первые три месяца жизни ребенка (табл. 1).

Таблица 1

Прибавка длины и массы тела у детей первого года жизни

| Возраст, мес | Прибавка длины тела за 1 мес, см | Прибавка длины тела за истекший период, см | Прибавка массы тела за 1 мес, г | Прибавка массы тела за истекший период, г |

| 1 | 3 | 3 | 600 | 600 |

| 2 | 3 | 6 | 800 | 1400 |

| 3 | 2,5 | 8,5 | 800 | 2200 |

| 4 | 2,5 | 11 | 750 | 2950 |

| 5 | 2 | 13 | 700 | 3650 |

| 6 | 2 | 15 | 650 | 4300 |

| 7 | 2 | 17 | 600 | 4900 |

| 8 | 2 | 19 | 550 | 5450 |

| 9 | 1,5 | 20,5 | 500 | 5950 |

| 10 | 1,5 | 22 | 450 | 6400 |

| 11 | 1,5 | 23,5 | 400 | 6800 |

| 12 | 1,5 | 25 | 350 | 7150 |

При правильном развитии ребенка прибавка длины тела за месяц может колебаться от +1 до -1 см. За второй год прибавка длины тела составляет 11—12 см, за третий год жизни — 8 см, за четвертый — 6 см. К четырем годам рост ребенка достигает 100 см.

В дальнейшем (до 10 лет) для определения Прибавки длины тела можно пользоваться формулой: длина тела ребенка Р = 100 см + 6 (П — 4), где П — число лет, 6 — средняя ежегодная прибавка длины тела, см. Наиболее интенсивный рост наблюдается в 5—7 лет и в период начала полового созревания.

Масса тела. Это лабильный показатель, который может изменяться под влиянием конституциональных особенностей, нервно-эндокринных и соматических нарушений; он также зависит от экзогенных причин (питание, режим).

Наиболее интенсивная прибавка массы тела ребенка отмечается на первом году жизни и в пубертатном периоде.

Средняя масса тела новорожденных мальчиков 3494 г, девочек — 3348 г. Масса тела ребенка к 4—4,5 мес удваивается, к году утраивается. В первый месяц жизни ребенок прибавляет 600 г, во второй и третий — по 800 г. Норму прибавки массы тела ребенка после третьего месяца за каждый последующий месяц жизни можно рассчитать, вычитая от прибавки предыдущего месяца 50 г, или по формуле: X = 800 — 50 х (П — 3), где X — ожидаемая ежемесячная прибавка массы тела, П — число месяцев.

Темп увеличения массы тела у детей после года ослабевает и в среднем составляет 2 кг ежегодно.

Ожидаемую массу тела ребенка до 10 лет можно рассчитать по формуле: Р = масса тела ребенка в 1 год + 2 кг х (П — 1), где Р — ожидаемая масса, П — число лет. Массу тела ребенка старше 10 лет можно определить с помощью формулы И. М. Воронцова: масса тела детей старше 10 лет = возраст х 3 + последняя цифра числа лет.

Окружность головы и грудной клетки. При рождении окружность головы у доношенных детей 33—37,5 см, она не должна превышать окружность грудной клетки больше чем на 1—2 см. В первые 3—5 мес ежемесячная прибавка составляет 1—1,5 см, а затем 0,5—0,7 см в месяц.

К году окружность головы увеличивается на 10—12 см и достигает 46—48 см. Окружность головы ребенка в возрасте 1—3 лет увеличивается на 1 см в год. С 4 лет окружность головы ежегодно увеличивается на 0,5 см. К 6 годам она равна 50—51 см, а за все последующие годы увеличивается на 5—6 см.

Окружность грудной клетки у новорожденных 33— 35 см. Ежемесячная прибавка на первом году жизни составляет в среднем 1,5—2 см. К году окружность грудной клетки увеличивается на 15—20 см, затем интенсивность нарастания этого показателя снижается, и к дошкольному возрасту окружность грудной клетки в среднем увеличивается на 3 см, а в школьном — на 1—2 см в год. Переднезадний размер грудной клетки у большинства доношенных новорожденных меньше поперечного размера или равен ему. Уже в конце первого года жизни поперечный размер начинает превышать переднезадний и форма грудной клетки начинает приближаться к конфигурации взрослого, т. е. уплощается. Для оценки пропорциональности развития ребенка можно использовать некоторые антропометрические индексы.

Индекс Чулицкой: 3 окружности плеча + окружность бедра + окружность голени — длина тела у детей до 1 года равняется 25—20 см, а в 2—3 года — 20 см, в 6—7 лет — 15—10 см.

Индекс Эрисмана: окружность грудной клетки превышает полурост у детей до 1 года на 13,5—10 см, в 2—3 года — на 9—6 см, в 6—7 лет — на 4—2 см, в 8—10 лет — больше на 1 см или меньше на 3 см.

Знание возрастных особенностей развития ребенка поможет подобрать физические упражнения, закаливающие процедуры, следить за физическим и психическим развитием детей.

Организм дошкольника интенсивно развивается. На протяжении первых семи лет жизни у него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Основными показателями физического развития ребенка являются рост, масса тела и окружность грудной клетки. Зная эти показатели можно сравнить данные физического развития конкретного ребенка в группе со средними показателями развития детей соответствующего возраста (см. таблице 1)

Таблица 1

Средние показатели физического развития дошкольников

(по данным 1992-1994 гг.)

| Возраст | Пол | Антропометрические показатели |

| Рост, см ± | Масса тела, кг ± | Окружность грудной клетки, см ± |

| городские дети | сельские дети | городские дети | сельские дети | городские дети | сельские дети |

| 2 года | м | 88,2 ±4,8 | 88 ±4,25 | 13,2 ±1,97 | 13,7 ±2,2 | 51,5 ±2,12 | 51,9 ±2,72 |

| д | 86,5 ±4,76 | 86,1 ±4,58 | 12,4 ±1,32 | 12,8 ±1,58 | 50,8 ±2,4 | 50,9 ±2,82 |

| 3 года | м | 98,1 ±4,66 | 98 ±4,95 | 15,5 ±1,42 | 15,7 ±1,65 | 53,2 ±2,43 | 53,3 ±2,83 |

| д | 96,7 ±4,59 | 96,4 ±5,28 | 15,3 ±1,34 | 15,3 ±1,72 | 52,1 ±2,57 | 52,6 ±2,85 |

| 4 года | м | 101,7 ±2,32 | І03,4 ±5,58 | 1б,8 ±0,99 | 16,6 ±1,78 | 53,6 ±1,44 | 56,6 ±3,02 |

| д | 100,7 ±2,74 | 102,4 ±5,01 | 16,2 ±1,22 | 15,9 ±1,55 | 52,7 ±1,12 | 54,3 ±3,07 |

| 5 лет | м | 109,2 ±2,86 | 108,8 ±4,75 | 18,8 ±1,25 | 18,9 ±2,72 | 55,7 ±1,43 | 58,3 ±3,09 |

| д | 110,3 ±2,71 | 107,8 ±3,75 | 18,5 ±1,72 | 18,1 ±1,69 | 53,6 ±1,61 | 55,5 ±1,76 |

| 6 лет | м | 116,7 ±2,78 | 115,3 ±4,9 | 21,4 ±2,41 | 21,0 ±2,21 | 58,7 ±1,85 | 60,5 ±2,88 |

| д | 115,3 ±3,3 | 115,0 ±5,23 | 21,2 ±2,65 | 20,7 ±3,15 | 58,3 ±1,93 | 59,2 ±3,5 |

| 7 лет | м | 123,1 ±3,48 | 122,4 ±4,55 | 24,2 ±2,09 | 23,2 ±2,54 | 61,0 ±2,08 | 61,4 ±2,48 |

| д | 122,2 ±4,05 | 121,2 ±5,56 | 23,7 ±2,09 | 23,5 ±3,42 | 59,8 ±2,64 | 61,0 ±3,68 |

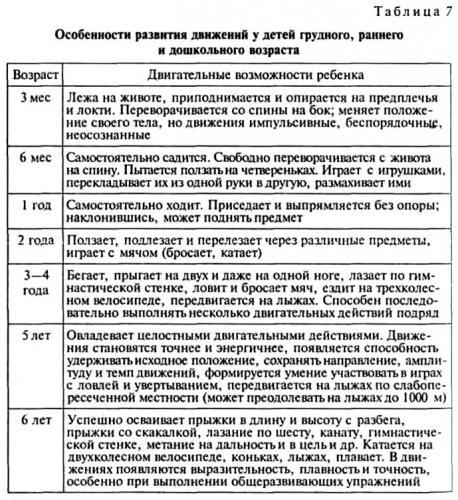

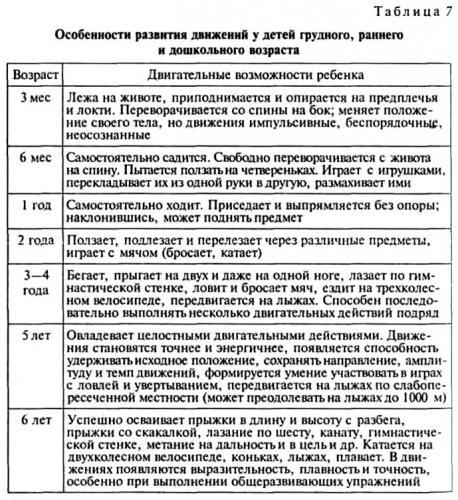

Чтобы обеспечить нормальное физическое развитие ребенка, дать ему необходимую нагрузку на физических занятиях необходимо учитывать и анатомические особенности, а также функциональные возможности организма ребенка. Особенности движений детей, их координационные возможности от возраста к возрасту значительно изменяются, что существенно влияет на организацию занятий по физической культуре.

Характерной особенностью процесса роста детского организма являются его неравномерность, или гетерохронизм, и волнообразность.

Следует учитывать, что на протяжении дошкольного возраста накопление веса и увеличение роста колеблется — в одни периоды малыш быстрее вытягивается вверх, а в другие быстрее прибавляет в весе. Так, обычно в годы от четырех до шести увеличение роста малыша заметнее (за два года до 15 см), чем прибавка в весе (до 5 кг); поэтому порой создается впечатление, что ребенок худеет. Между тем именно в эти годы начинается заметное накопление мышечной силы, увеличивается выносливость, растет подвижность

Следует помнить, что ребенок с избыточным весом не может быть отнесен к категории хорошо физически развитых детей. Даже при повышении массы тела на 15—20 % у детей снижается работоспособность, повышается раздражительность, могут возникнуть нарушения опорно-двигательного аппарата.

У новорожденного вес головного мозга относительно велик, составляя 1/8 - 1/9 веса тела, тогда как у взрослого головной мозг составляет 1/40 веса тела. В течение первых 6 месяцев жизни вес головного мозга увеличивается на 86,3%. к 9 мес удваивается, к 3 годам утраивается, а затем к 6—7 годам скорость нарастания массы мозга замедляется. и в последующем вес его изменяется незначительно.

Мозговая ткань у ребенка богата водой, мало содержит лецитина и других специфических белковых веществ. Борозды и извилины выражены слабо, серое вещество мозга плохо дифференцируется от белого вещества. После рождения продолжается развитие формы, величины борозд и извилин: борозды становятся глубже, извилины - крупнее и длиннее. Особенно энергично этот процесс совершается в первые 5 лет, что приводит к увеличению общей поверхности полушарий мозга. Процесс созревания нервных клеток в разных отделах головного мозга совершается неодинаково энергично: для клеток коры он заканчивается к 18 - 20 месяцам. В продолговатом мозге этот процесс завершается к 7 годам. Приблизительно к этому возрасту заканчивается миелинизация нервных волокон.

Развитие нервной системы происходит тем быстрее, чем младше ребенок. Особенно энергично оно протекает в течение первых 3 мес жизни. Дифферен-цировка нервных клеток заканчивается к 3 годам, а к 8 годам кора головного мозга по строению почти не отличается от коры взрослого человека. Миелинизация завершается к 5 годам.

Анатомо-физиологические особенности костной ткани

Скелет ребенка в процессе развития подвергается сложным преобразованиям, на которые оказывает влияние ряд внешних и внутренних факторов.

В утробном периоде окостенение скелета происходит довольно поздно и при рождении в скелете ребенка ещё много хрящевой ткани. Особенно много её в позвоночнике, тазе и запястьях. Костная ткань у ребенка грудного возраста имеет волокнистое строение, бедна минеральными солями, богата водой и кровеносными сосудами. Поэтому кости ребенка мягкие, гибкие, не обладают достаточной прочностью.

К 2 годам жизни ребенка по своему строению приближаются к костям взрослого человека и к 12 годам они уже не отличаются от костей взрослого человека.

У новорожденных позвоночник выпрямлен, не имеет физиологических изгибов. Шейный лордоз обнаруживается в 2-месячном возрасте, после того как ребенок начинает держать голову; грудной изгиб позвоночника, выпуклостью кзади, появляется в 6 месяцев, когда ребенок начинает сидеть; поясничный лордоз возникает после года, когда ребенок начинает ходить. К 3-4 годам появляется более или менее характерная конфигурация позвоночника. Постоянство шейной кривизны устанавливается к 7 годам, поясничной - лишь к 12 годам.

Вся грудная клетка у детей первых месяцев представляется укороченной. С конца первого года или начала второго года грудная клетка удлиняется и появляется так называемое физиологическое опущение ребер. Ребра принимают поле косое направление, межреберные промежутки становятся более узкими. Особенности грудной клетки сглаживаются к 6-7 годам, а окончательное формирование происходит к 12-143 годам. В это время грудная клетка у подростка отличается от взрослого только размерами.

В длинных костях в течение продолжительного времени остаются хрящевые прослойки между диафизом и эпифизом. Они называются эпифизарными хрящами. Клетки эпифизарных хрящей некоторое время сохраняют способность размножаться, благодаря чему кость растет в длину. Полное замещение эпифизарных хрящей костной тканью заканчивается только к 25 годам.

Особенности мышечной системы

Мышцы у новорожденного и ребенка грудного возраста развиты слабо; они составляют около 25% веса его тела, тогда как у взрослого не менее 40-43%. Мышечные волокна значительно тоньше волокон взрослого. Увеличение мышечной массы по мере оста ребенка происходит за счет увеличения объема мышечного волокна и путем увеличения числа мышечных волокон.

особенностью дыхания у детей является определенная зависимость от возраста и пола: новорожденный ребенок дышит при слабом участии грудной мускулатуры, а ребенок грудного возраста имеет грудобрюшной тип дыхания с преобладанием диафрагмального. В начале второго года дыхание становится смешанным и наблюдается диафрагмально-грудное дыхание. В возрасте 3-4 лет грудное дыхание начинает преобладать над диафрагмальным. Емкость легких увеличивается примерно в 3 раза, поэтому при сокращении частоты дыхания минутный объем дыхания увеличивается почти в 2 раза.

Таким образом, уровень энергетического обеспечения организма заметно возрастает.

Разница дыхания в зависимости от пола выявляется к 7-14 годам. В пубертатный период и в период полового созревания дыхание у мальчиков - брюшное, у девочек - грудное.

Сердце у новорожденного относительно велико, оно весит 20-25 г, что составляет 0,8% по отношению к общей массе тела. Наиболее энергично сердце растет в первые 2 года жизни. Масса и объем сердца увеличиваются (к 7 - 8 годам сердце ребенка по структуре приближается к сердцу взрослого), а главное - при уменьшении числа сердечных сокращений количество крови, выбрасываемой сердцем за один удар, заметно растет.

В дошкольном и младшем школьном возрасте он замедляется.

Положение сердца зависит от его возраста. У новорожденных и детей первых 1-2 лет жизни сердце расположено поперечно и более высоко. После двух лет сердце начинает приобретать косое положение. Это обусловлено переходом ребенка в вертикальное положение, ростом легких и грудной клетки, опусканием диафрагмы и др.

Форма сердца в грудном и раннем возрасте может быть овальная, конусообразная, шаровидная. После 6 лет сердце ребенка приобретает форму, свойственную взрослым людям, чаще всего - удлиненного овала.

Артерии у детей относительно широки и развиты сильнее, чем вены. Отношение просвета артерии к просвету вен в детском возрасте составляет 1:1, тогда как у взрослых 1:2. из больших сосудов легочный ствол у детей в возрасте до 10 лет шире аорты, затем просвет их уравнивается, а в период полового созревания аорта превосходит легочный ствол по ширине.

Следовательно, сердечно-сосудистая система у детей характеризуется относительно большой массой сердца, большой шириной отверстий и более широким просветом сосудов, чем значительно облегчается кровообращение.

У детей имеются отличительные особенности в функциях сердечно-сосудистой системы. Пульс у детей более частый, чем у взрослых, причем частота пульса тем выше, чем ребенок моложе. Это обусловлено превалирующим влиянием симпатической иннервации, в то время как сердечные ветви блуждающего нерва развиты значительно слабее. С возрастом происходит постепенное нарастание роли блуждающего нерва в регуляции сердечной деятельности и это выражается в замедлении пульса у детей.

Артериальное давление у детей ниже, чем у взрослых. Объясняется это большой шириной просвета сосудистой системы, большой податливостью сосудистых стенок и меньшей нагнетательной способностью сердца. У новорожденного максимальное давление составляет в среднем 70-74 мм рт. ст. и к году жизни оно становится равным 80-85 мм рт. ст.

Артериальное давление у детей также отличается большой лабильностью. При горизонтальном положении ребенка, особенно во сне, оно понижается, физическая нагрузка и психические переживания вызывают его повышение.

Кровообращение у новорожденных совершается почти вдвое быстрее, чем у взрослого один кругооборот крови происходит у новорожденных за 12 секунд; у ребенка 3 лет - за 15 секунд; у взрослого - за 22 секунды.

Мышечная система у детей формируется на основе развития нервной системы и увеличения массы скелетных мышц, причем происходит этот процесс неравномерно. В раннем возрасте кости ребенка богаты кровеносными сосудами, содержат небольшое количество солей. Они эластичны, гибки, легко деформируются и искривляются, так как костная система 2—3-летних детей имеет значительные зоны хрящевой ткани, слабые, мягкие суставы и связки. У малышей еще нет устойчивых изгибов позвоночника, которые появляются лишь к 4 годам. Все это надо учитывать при проведении занятий по физической культуре. Например, если упражнение выполняется лежа на спине, необходимо, чтобы ребенок лежал прямо. Исключаются упражнения силовые (перенос тяжестей, висы на руках и т. п.) и связанные с длительным пассивным ожиданием.

Особое внимание рекомендуется уделять развитию свода стопы, так как на втором и частично на третьем году жизни она уплощена. Поэтому полезно упражнять малышей в приподнимании, ходьбе на носках, ходьбе по наклонной плоскости и ребристой доске.

Маленькие дети дышат поверхностно, часто, неравномерно, так как дыхательная мускулатура еще не вполне сформирована. Развитие организма ребенка, овладевающего ходьбой, приводит к перестройке процесса дыхания и постепенному укреплению соответствующих органов. Нормализуется частота, появляется грудобрюшной, а затем грудной тип дыхания, увеличивается, емкость легких. Дыхание учащается только при возбуждении или физических нагрузках. Учитывая особенности дыхательной системы дошкольников, следует позаботиться о том, чтобы они как можно больше бывали на свежем воздухе.

Продолжительные физические и психические напряжения могут отрицательно сказываться на деятельности сердца и приводить к нарушениям его функции. Поэтому следует с большой осторожностью дозировать физическую нагрузку на организм ребенка. Работа сердца находится в тесной взаимосвязи с развитием мышц. Регулярные занятия тренируют сердечную мышцу, приводят к постепенному уменьшению частоты пульса.

Если малыш испытывает положительные эмоции, то это активизирует его, способствует нормальной деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Содержание упражнений должно увлечь, заинтересовать ребенка. Не следует заставлять его заниматься — принуждение вызывает естественный протест, рождает отрицательные эмоции.

Правильно поставленная работа по развитию движений положительно влияет на активизацию зрения и слуха

В дошкольном периоде онтогенеза человека существуют большие, зачастую неиспользуемые психофизиологических резервы развития ребенка.

По биологическим признакам дошкольный возраст подразделяется на следующие периоды:

новорожденный — первые 4 недели жизни;

грудной (младенческий) — до 1 года;

ранний детский — от 1 года до 3 лет;

дошкольный — от 3 до 6 (7) лет.

Отражая ступени биологического развития, возрастная периодизация детей облегчает построение системы физического воспитания в этом возрасте, помогает правильному построению физкультурных занятий (составлению программ, подбору и дозировке упражнений, выбору методики физической и двигательной подготовки и т.д.).

Ранний и дошкольный возраст характеризуются значительными изменениями не только в физическом, но и в моторном развитии.

Дети в возрасте от двух до четырех лет проходят нелегкий путь накопления жизненно необходимых умений, навыков и привычек.

Двухлетние дети начинают осваивать прыжки. Вначале это ритмичные полуприседания с попыткой слегка оторвать ступни от пола, затем подпрыгивания на месте, прыжки с небольшого возвышения, прыжки через предмет и на небольшое расстояние. У трехлетних детей отталкивание при прыжке становится энергичным, они могут регулировать силу толчка.

На третьем году жизни ребенка развитие движений у него преобладает над развитием других функций. Малыши овладевают всеми основными движениями. Совершенствуется ходьба, начинается выравнивание длины последовательных шагов, возникает прямолинейность направления передвижения. В этом возрасте детей привлекает усложненная ходьба: с преодолением препятствий в виде горки, лесенки, комбинированного мостика, на который можно подняться вверх и спуститься вниз, с перешагиванием через предметы и канавки. Малыши любят переносить предметы, выполняя с ними на ходу несложные действия. Малыши успешно лазают по вертикальной лесенке, любят нажимать на педали велосипеда, с удовольствием играют с мячом

К четвертому году жизни завершается анатомическое созревание всей моторной системы ребенка. Четырехлетний ребенок легко бегает, прыгает на одной ноге. У него прочно выработан механизм координации различных движений и поддержания равновесия.

К пяти годам жизни значительно увеличивается мышечная масса, особенно нижних конечностей, возрастают сила и работоспособность мышц. Однако дети еще не способны к значительным мышечным напряжениям и длительным физическим нагрузкам.

На шестом году жизни у детей наступает период интенсивного формирования двигательных навыков. Для этого имеются известные предпосылки: заметно изменяются пропорции тела, что создает устойчивость позы, совершенствуется чувство равновесия, улучшается координация движений на основе совершенствования функций нервной системы и приобретенного опыта; увеличивается сила мышц.

В ходьбе наблюдается координация движений рук и ног, ритмичный отрыв ног от почвы. Прыжки совершаются с большей уверенностью, легкостью и мягкостью приземления. Однако ввиду еще значительной подвижности позвоночника и возможного уплощения несформировавшегося свода стопы прыжки должны проводиться под строгим контролем педагога.

В беге, лазании и метании дети достигают заметного совершенствования: большая уверенность и точность движений, достаточно развитый глазомер, ловкость, целенаправленность и координация движений.

В условиях воспитания и обучения у ребенка складываются простейшие формы учебной деятельности: понимание учебной задачи, стремление к качеству выполнения ее, проявление любознательности и интереса к результату своих усилий, удовлетворение от достигнутого. В связи с этим отмечается значительный сдвиг в качестве движений. Ребенок понимает, например, что от лучшего замаха и устойчивости тела зависит сила и дальность броска при метании, от сильного, упругого отталкивания - легкий и быстрый бег.

У ребенка семи лет продолжающийся процесс окостенения делает позвоночник более прочным. Близко к завершению окостенение мелких костей кисти и пальцев рук. Эти изменения придают телу ребенка большую устойчивость и облегчают ему выполнение таких движений, как повороты туловища, стойка на одной ноге и тому подобные.

Существенные отличия в двигательной деятельности ребенка 7 лет заключаются в следующем: в этом возрасте отмечается более совершенная координация движений, большая их экономия, устранение лишних движений. Благодаря развитию высших нервных центров ребенок проявляет произвольное внимание, сознательные волевые усилия, умение составлять предварительный план действий.

В движениях ребенка 7 лет видна осмысленность, способность к самоконтролю, достаточно правильной оценке процесса и результатов движений, как своих, так и товарищей.

В старшем дошкольном возрасте происходят существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека.

В старшем дошкольном возрасте физическое развитие у девочек протекает более интенсивно, чем у мальчиков. Скачок физического развития в шести-семи летнем возрасте обусловлен нейроэндокринными перестройками в детском организме. Медики считают этот период критическим, отмечают снижение физической и психической выносливости и повышение риска возникновения заболевания

К шести-семи годам в основном завершается формирование ткани легких и дыхательных путей. Однако развитие органов дыхания в этом возрасте еще полностью не заканчивается: носовые хода, трахеи и бронхи сравнительно узкие, что затрудняет поступление воздуха в легкие, грудная клетка и ребра не могут опускаться на вдохе так низко, как у взрослого. Поэтому дети не могут делать глубоких вдохов и дышат чаще, чем взрослые [

В возрасте 4—7 лет дети приобретают относительную самостоятельность. Они получают впечатления не только от непосредственного воздействия окружающего мира, но и от прослушивания или чтения книг, рассказов взрослых. На занятиях дети усваивают сведения о природе и общественной жизни. Начинают конструировать, рисовать, лепить, петь, приобретают простейшие трудовые навыки. В тесной связи с этим находится формирование моральных качеств, элементарных эстетических восприятий, норм общественного поведения. Развивается мышление, сначала конкретно-реалистическое, а в начале школьного возраста и абстрактное. Развитие более высоких ступеней мышления завершается к 13—15 годам.

Забота о физическом воспитании должна начинаться с создания благоприятного эмоционального микроклимата, обеспечения четко установленного режима дня, правильного питания, систематического закаливания, широкого использования физических упражнений в жизни детей.

C возрастом количество движений у детей увеличивается. Дети должны двигаться не менее 50—60% всего периода бодрствования. Интенсивность двигательной активности — среднее количество движений в минуту — составляет примерно 38—41 у детей 2 лет, 43—50 — 2,5 лет, 44—51 — 3 лет. Это значит, что разовая продолжительность движений очень мала — в среднем от нескольких секунд до 1,5 мин. Детям свойственна частая смена движений и поз — до 550—1000 раз в день, благодаря чему происходят поочередное напряжение и отдых различных групп мышц, поэтому дети и не устают. Учитывая эту особенность, следует обеспечить разнообразную двигательную деятельность детей, создавая условия для разных движений.

Бег, прыжки, метания — те двигательные умения, которые ребенок должен освоить до школы. Насколько успешно он это сделает, зависит от ловкости, быстроты, силы и выносливости, т.е. от развития основных двигательных качеств. По уровню развития этих качеств можно судить о физической подготовленности ребенка

Различают 4 этапа формирования психики ребенка.

Первый этап — моторный, характеризуется овладением основными моторными навыками на протяжении первого года жизни ребенка.

Второй этап — сенсорный, продолжается от 1 года до 3 лет. Движения приобретают психомоторный характер, т. е. становятся осознанными. Сенсомоторное развитие является базой для формирования всех психических функций, в том числе восприятия, внимания, целенаправленной деятельности, мышления и сознания.

Третий этап — аффективный, длится от 3 до 12 лет. Деятельность детей приобретает постоянный индивидуальный характер.

Четвертый этап — идеаторный (12—14 лет). Формируются усложненные понятия, суждения, умозаключения. Дети начинают строить предварительный план поступков в уме. Мышление становится абстрактным. Начинает формироваться личность.

В отдельные периоды жизни повышен риск возникновения у детей психических нарушений и болезней. Эти периоды называются кризисными.

Выделяют 2 кризиса: в 2—3,5 года и в 12—15 лет.

В первом возрастном кризисе — парапубертатном— быстрое формирование психических и физических качеств напрягает деятельность всех жизнеобеспечиваю-щих систем. Часть болезненных состояний психической сферы берет свое начало именно в этом возрасте. Второй возрастной кризис — пубертатный—связан с перестройкой функции желез внутренней секреции, бурным ростом детей, половым метаморфозом. В этот период дети очень ранимы и требуют особого внимания.

Акселерация Сила мышц туловища возрастает в 2 раза, а сила мышц рук - в 2 - 3 раза.

Итак, функциональные возможности организма дошкольника достаточно велики. Если до недавнего времени они недооцени вались, то теперь произошел известный поворот во взглядах, и родителей приходится предостерегать против другой крайности - переоценки возможностей малыша.

Такой поворот во взглядах произошел, возможно, под влиянием данных об акселерации, в заметной степени коснувшейся и малышей. Дошкольники анатомически и функционально стали как бы старше своих сверстников прежних лет.

Раньше начинается смена молочных зубов на постоянные. Несколько десятилетий назад нормой было появление первых постоянных зубов в первой половине седьмого года жизни. Теперь 40 % детей в возрасте 5 лет имеют 1 - 4 постоянных зуба.

Чем дети старше, тем меньше у них частота сердечных сокращений и дыхания. Так, если раньше в 5 лет нормой было 100 ударов в минуту, то теперь - 97 ударов. Шестилетний ребенок раньше делал в среднем до 26 вдохов в минуту, теперь - 23 вдоха.

Заметно выросли и "спортивные" достижения.

Родителям следует учитывать, что показатели вашего ребенка могут быть существенно отличными от средних данных, приведенных в специальной литературе. Поэтому, оценивая возможности ребенка, надо исходить не столько из его возраста, сколько из достигнутого им уровня развития. Насильственное "ускорение" может принести только вред.