Лекция 2.1 Станции и узлы стр.2

2. ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 2.1 ТРАССА, ПЛАН И ПРОФИЛЬ ПУТИ

Строительству железных дорог предшествуют их изыскания и проектирование. Цель изысканий – изучение условий строительства и эксплуатации будущей железной дороги. Изыскания подразделяются на экономические (обоснование роли проектируемой линии в составе сети существующих железных дорог и определение эффективности ее строительства) и технические – обследование местности с целью выбора наиболее удачного расположения трассы будущей линии. В ходе технических изысканий осуществляют геодезические, геологические, гидрологические работы на местности и обследование существующих сооружений.

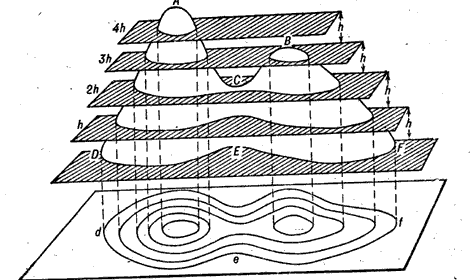

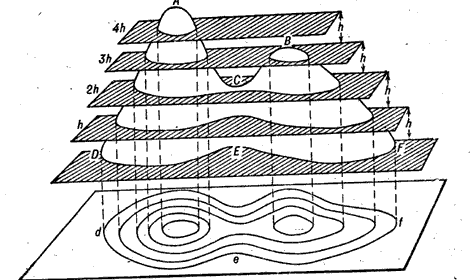

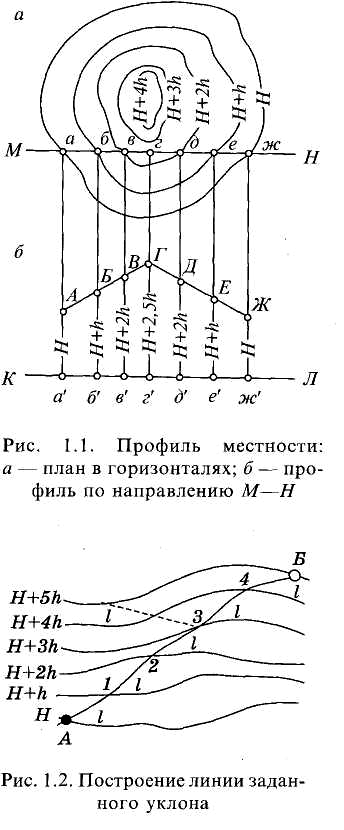

Изыскания железных дорог начинаются с масштабной съемки местности в полосе предполагаемой трассы. Такая масштабная съемка называется планом местности. При его построении для изображения неровностей земной поверхности (рельефа) используют горизонтали.

Горизонтали – это контуры фигур, получаемых от воображаемого пересечения местности горизонтальными плоскостями, проведенными через равные по высоте промежутки (в зависимости от масштаба плана через 1, 5, 10 или более метров м). Для построения горизонталей соединяют точки с одинаковыми отметками. Отсчеты высоты (отметки) до воображаемой плоскости сечения могут производится как от среднего уровня Балтийского моря (абсолютные отметки), так и от условного горизонта, зафиксированного на карте специальными знаками – репéрами (относительные отметки). Реперы обозначаются металлическими марками на фундаментах зданий, опорах мостов и др.

Чем дальше друг от друга располагаются горизонтали, тем более пологой является местность. В гористой местности горизонтали, расположенные близко друг к другу, говорят о наличии крутых склонов

Таким образом, план местности в горизонталях дает полное представление о рельефе местности и позволяет выбрать наиболее рациональное расположение будущей железнодорожной линии, станции, путепроводной развязки. Планы в горизонталях составляют в масштабе 1:10 000, 1:5000, 1:2000, 1:1000.

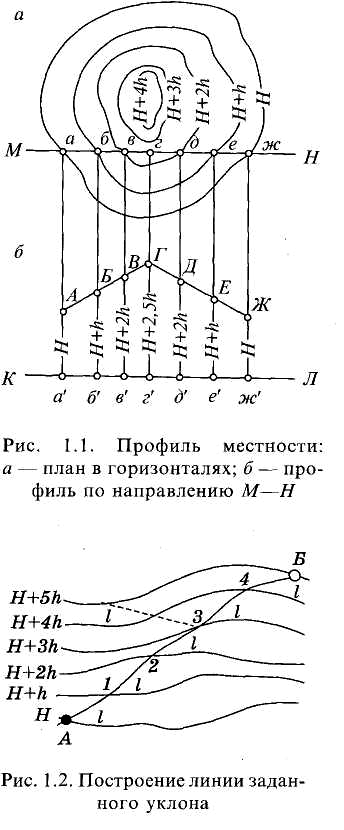

По плану местности в горизонталях можно:

составить профиль местности в заданном направлении;

провести линию заданного уклона;

провести водораздельные, водосливные линии и пр.

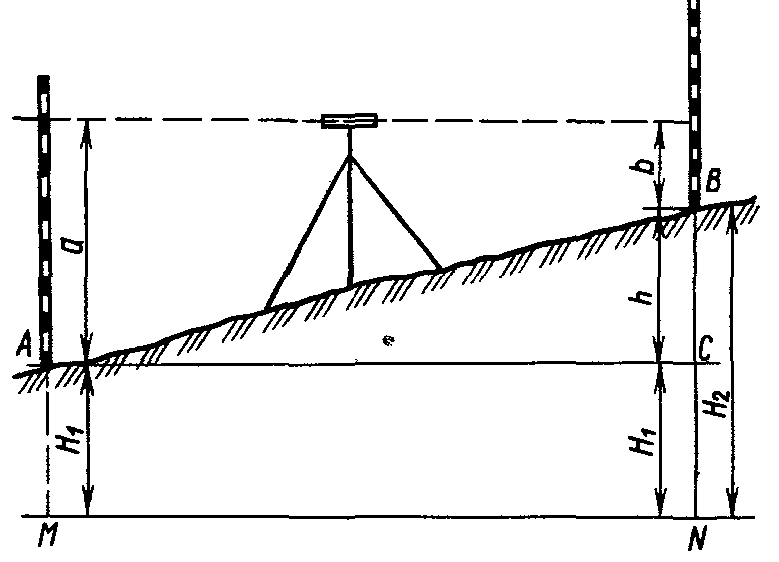

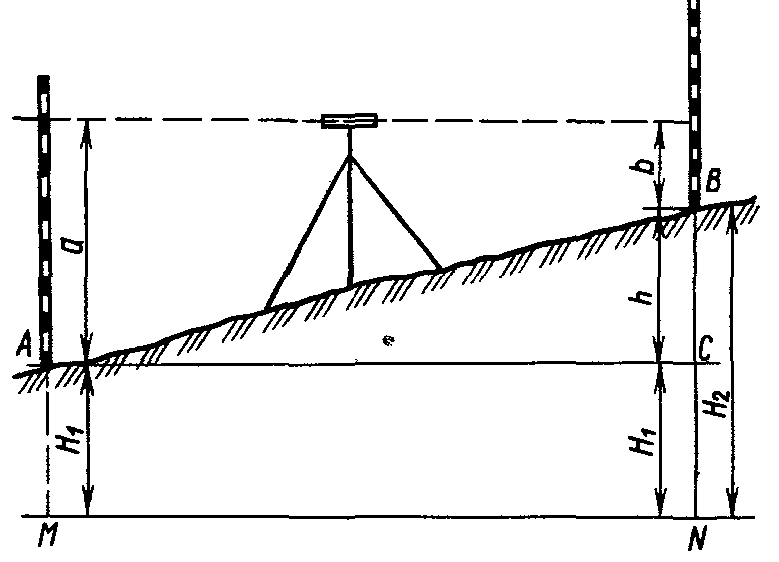

Инструментом для измерения разности отметок на местности является нивелир с нивелирными рейками. Для определения разности высот двух точек нивелир устанавливают посередине между этими точками, а его зрительную трубу (визир) ориентируют строго горизонтально. Одну нивелирную рейку устанавливают строго вертикально в первой точке (А) нулевой отметкой вниз, а другую рейку – в другой точке (В). После этого, последовательно направляя визирную ось нивелира на обе рейки, делают по ним отсчеты (a и b). Разница между этими значениями и является разностью высот (h). h=a-b. Зная отметку H1 (абсолютную или условную) в точке и разницу высот h, можно найти высоту H2 точки B: H2=H1=h.

Если по оси проектируемой железнодорожной линии отложить в масштабе все горизонтальные отрезки и их вертикальные отметки и эти отметки соединить друг с другом, то полученная ломаная линия будет представлять собой продольный профиль направления A-B.

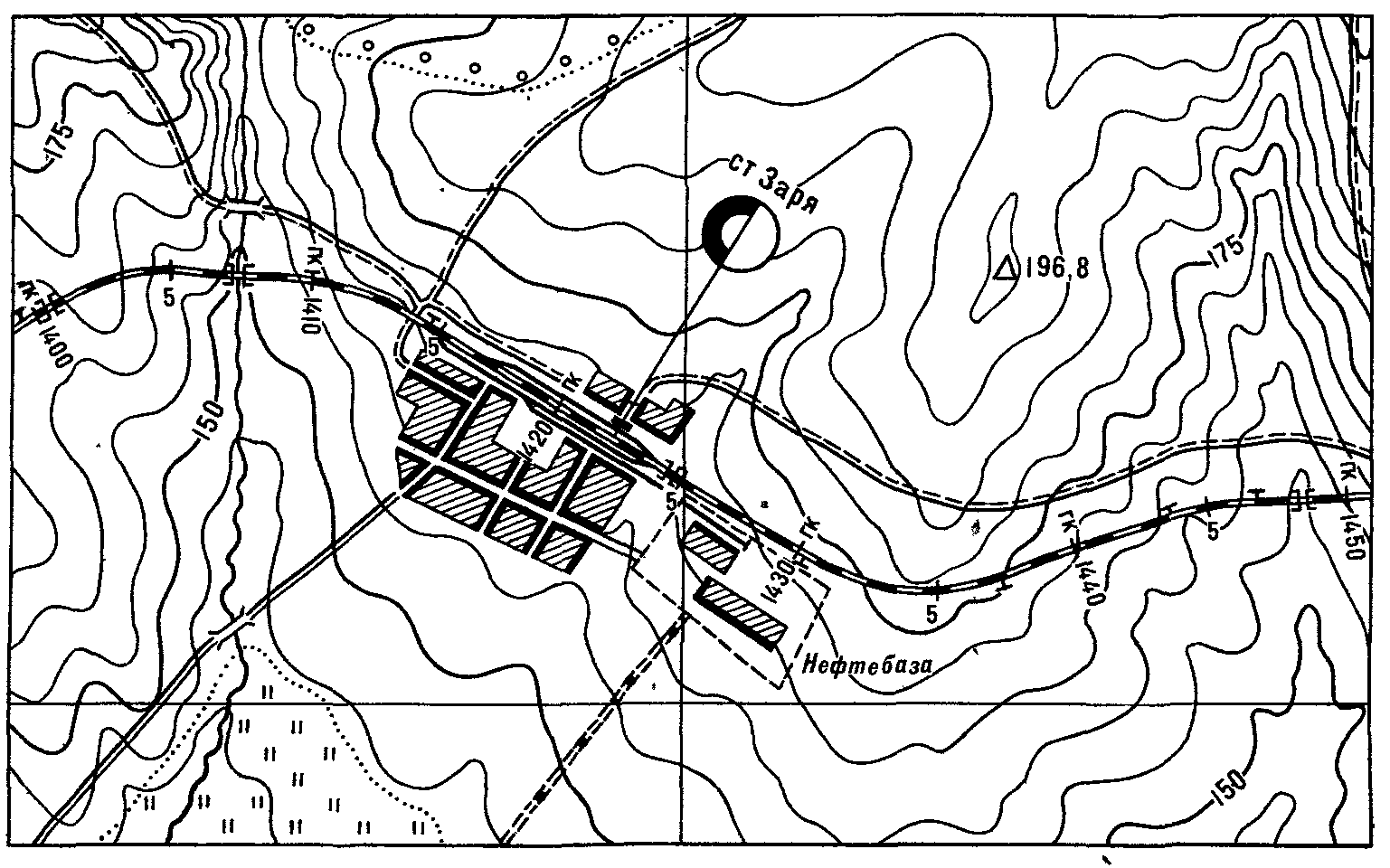

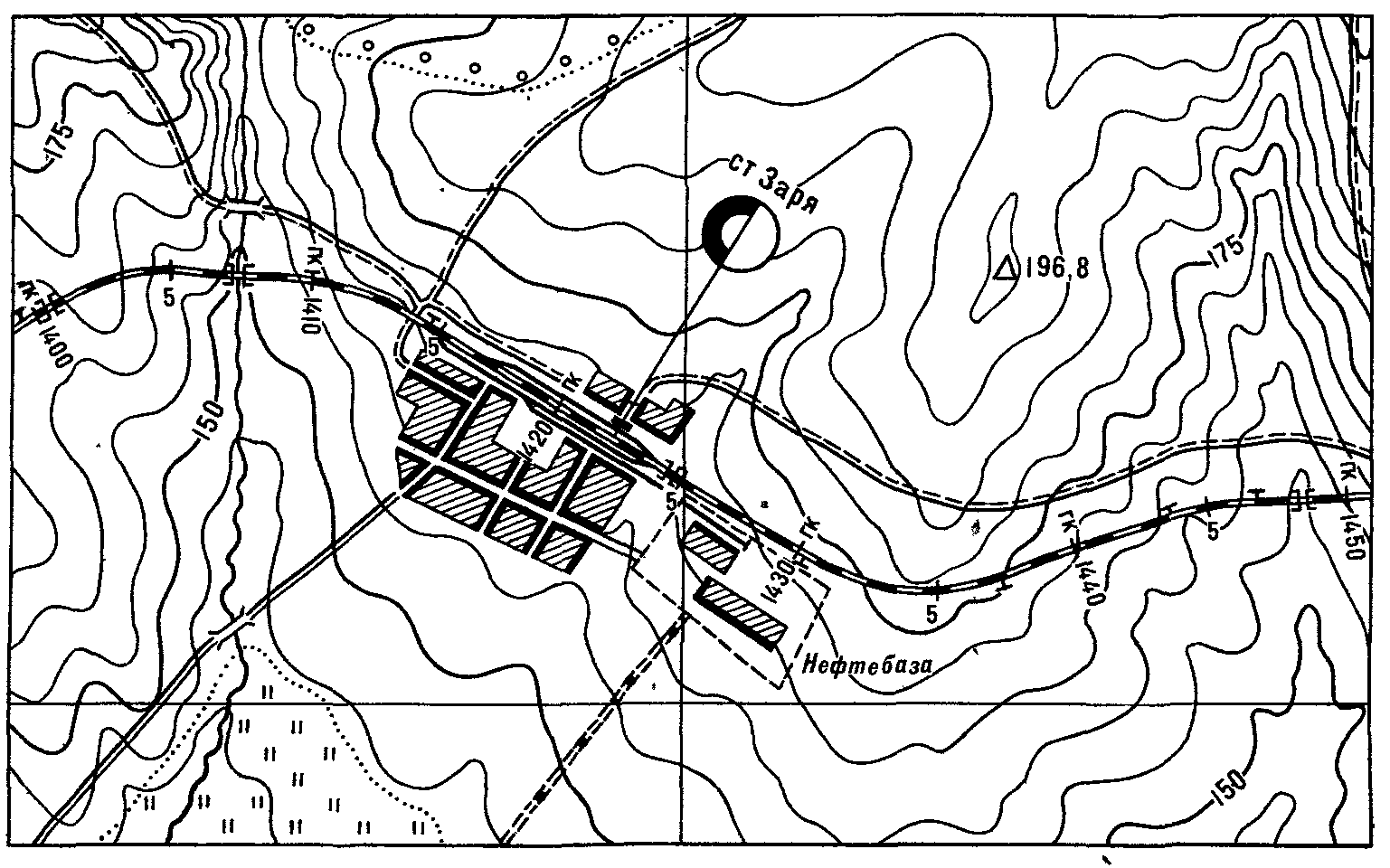

По плану местности в горизонталях намечают трассу линии. Трасса – положение оси железнодорожной линии в пространстве. Вертикальный разрез по трассе, развернутый на плоскость, представляет собой продольный профиль, а проекция трассы на горизонтальную плоскость называется планом линии.

Процесс прокладки трассы линии называется трассированием. Положение трассы определяется экономическими и физическими факторами. Трасса дороги должна проходить как можно ближе к населенным пунктам. При этом выбирают наиболее удобные места пересечения водоемов и легкие рельефы местности, что вызывает неизбежные отклонения трассы от кратчайшего направления.

Трассу железнодорожной линии, изображенную на плане местности в определенном масштабе с указанием километров, пикетов (десятых частей километров), начала и конца кривых, положения искусственных сооружений и ситуации прилегающей местности, называют планом железнодорожной линии. При благоприятных условиях железнодорожная линия состоит из длинных прямых участков и небольших кривых. В гористой, густонаселенной или пересеченной местности линия состоит в основном из кривых и небольших прямых участков.

Неровности земной поверхности при прокладке железной дороги выравнивают срезкой или подсыпкой земли. Поэтому продольный профиль линии, представляющий собой изображение в вертикальной плоскости оси проектируемого земляного полотна железной дороги и земной поверхности, состоит из горизонтальных и наклонных участков. В зависимости от направления движения один и тот же участок может быть подъемом и спуском. Общее название наклонных участков уклоны.

Крутизна уклона i определяется отношением высоты наивысшей точки уклона h к длине основания l: i = h/l, т.е. tgα угла наклона. За основание l берется расстояние 1000 м; высота h измеряется также в метрах, поэтому крутизну уклона принято измерять не градусами угла наклона, а тысячными. Так, если h = 5 м, то i = 5 м/1000 м = 0,005. Тысячные можно обозначать как десятичной дробью, так и целым числом с добавлением к этому числу знака %0. Так, для данного примера i = 0,005 или 5%0.

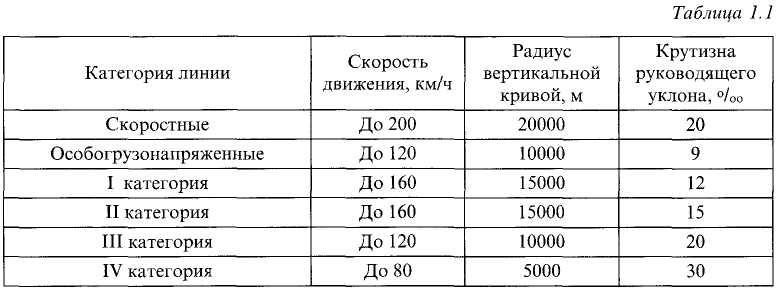

При проектировании линии крутизна уклонов может быть разной. Ее стремятся проектировать такой, чтобы объем земляных работ был наименьшим. Но поскольку от крутизны уклона зависит допускаемая масса поезда, за предельную крутизну на проектируемом участке принимают руководящий уклон линии. Руководящий уклон - наибольший подъем на прямом участке пути, при движении по которому пòезда расчетной массы устанавливается скорость, равная расчетной. Крутизна руководящего уклона устанавливается в зависимости от объема перевозок, топографических условий, массы поездов, скорости, т. е. от категории линии. Так, для линий I и II категорий устанавливают руководящий уклон не более 15 %0, для линий III категории – 20 %0.

Таким образом, при проектировании продольного профиля будущей линии руководствуются следующим:

элементы продольного профиля должны быть возможно большей длины, но не менее ½ длины поезда (в трудных условиях – не менее 200 м);

крутизна уклонов не должна превышать руководящий уклон;

объемы земляных работ должны быть по возможности минимальными.

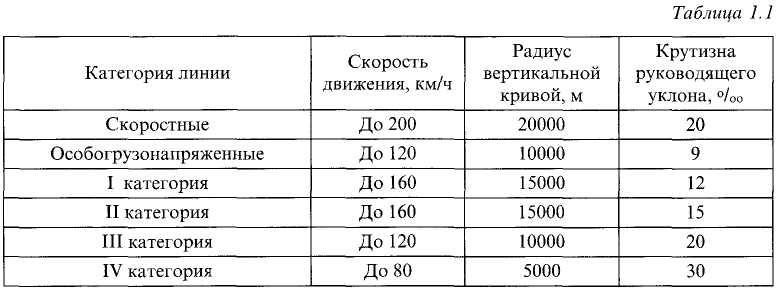

Проектируемая линия продольного профиля состоит из элементов разной длины и разной крутизны. Чтобы переход подвижного состава с одного элемента на другой был плавным, без толчков и ударов, элементы продольного профиля сопрягают между собой кривой в вертикальной плоскости. Применяют радиусы вертикальных кривых, представленные в табл. 1.1.

План и продольный профиль новых железнодорожных линий общего пользования и подъездных путей выполняют, как правило, на одном листе. В этом случае участки плана и профиля совпадают. Пути изображаются в том же масштабе по горизонтали, что и профиль пути.

На плане показывают: ось пути, ситуацию, геологические скважины, вершины углов поворота, их номера, начало и конец кривой, элементы круговых кривых, пикеты и километровые знаки, бровки откосов насыпей и выемок, искусственные сооружения. Основной масштаб чертежа 1:2000, допускается масштаб 1:5000.

На продольном профиле, совмещенном с планом, показывают: линию фактической поверхности земли по оси пути и проектную линию (проектируемую бровку земляного полотна), наименование слоев грунта и номер грунта (в соответствии с классификацией). Основной масштаб по вертикали 1:200, допускается 1:500.

В сетке под продольным профилем указывают отметки поверхности земли по оси пути и проектные отметки бровки земляного полотна на пикетах и плюсовых точках.

Выше проектной линии продольного профиля показывают уклоны и длины элементов продольного профиля в виде дроби: в числителе – уклон в %о (подъем со знаком «+», спуск со знаком «-»), в знаменателе – длину элемента в метрах; обозначение раздельных пунктов, расстояние между ними, искусственные сооружения, переезды, рабочие отметки насыпи.

Ниже проектной лини наносят линии ординат от точек перелома проектной линии профиля, искусственные сооружения, фактические отметки земли и проектные отметки бровки земляного полотна, рабочие отметки выемки.

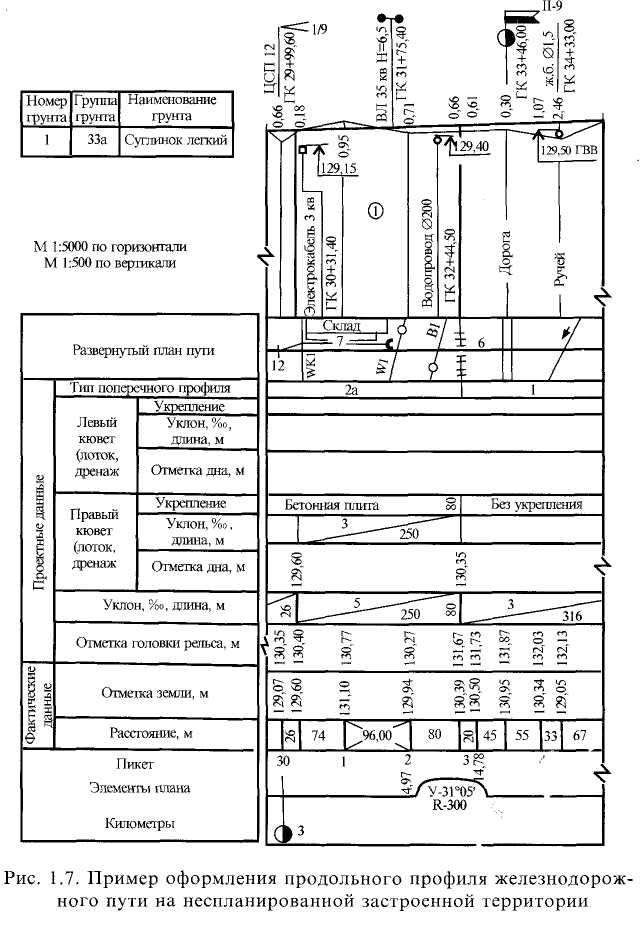

Продольный профиль для путей на неспланированной застроенной территории предусматривает изображение профиля следующим образом (см. рис 1.7).

В нижней части сетки показаны километровые знаки, закрашенная часть направлена в сторону возрастания километров. Выше показывают прямые и кривые плана с указанием элементов кривой. В графе «Расстояние» указывается расстояние между пикетами и от пикета до характерных точек. В графе «Отметка земли» указываются отметки поверхности земли на пикетах и характерных точках. В проектных данных указывают: уклон элементов профиля в %0 и длину в м, линия соединяет углы и показывает подъем или спуск. В графе «Отметка головки рельса» показывается отметка головки рельса на пикетах и плюсовых точках. Кроме того, показаны отметки дна, уклон и длина элементов профиля левого и правого кюветов (лотков). В графе «Развернутый план пути» показывают ось пути и ситуацию прилегающей местности на расстоянии 100 м от оси пути.

Над сеткой восстанавливают перпендикуляры против пикетов и плюсовых точек, на которых откладывают отметки точек земли, концы отрезков соединяют между собой. Полученная линия является продольным профилем местности. На этих же перпендикулярах откладывают отметки головок рельсов, концы отрезков соединяют между собой. Полученная ломаная линия является продольным профилем проектируемого железнодорожного пути.

Выше продольного профиля показывают:

обозначения раздельных пунктов их название расстояние между ними;

обозначения проектируемых искусственных сооружений и их привязку

к пикетам;

обозначение реперов, наземных коммуникаций, переездов;

рабочие отметки насыпи.

Ниже проектной линии наносят: