СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 30.06.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

ЛПР К МДК01.02 Мастер ЖКХ 08.01.10

Просмотр содержимого документа

«ЛПР К МДК01.02 Мастер ЖКХ 08.01.10»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства»

Методические рекомендации по лабораторно-практическим работам

по

МДК 01.02. Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства.

Профессия: 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

р.п. Сокольское

2017 г.

Программа методических рекомендаций по лабораторно-практическим работам МДК 01.02. Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства является частью основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

Организация-разработчик: ГБПОУ СТИСП

Разработчики:

Огурцов Е.В, преподаватель

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рассмотрена и рекомендована к утверждению:

на заседании __________________________________________________________

Протокол № ___ от ____ __________ 20___ г.

Председатель ______________________/___________________

1.Пояснительная записка

Лабораторные работы составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки обучающихся.

Выполнение лабораторных работ направлено на

• обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплине;

• формирование умений применять полученные знания на практике;

• выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Состав заданий для лабораторных работ спланирован с расчетом, того, чтобы за определенное время они могли быть качественно выполнены обучающимися.

Обучающимся предоставляется возможность предварительно повторить теоретический материал и в процессе работы заполнить представленный по вариантам отчет или другую форму (таблицу, схему), которые сдаются в конце работы преподавателю.

Перед проведением лабораторно-практических работ преподаватель разрабатывает инструкции по проведению работ. Некоторые приемы и процессы демонстрируются преподавателем в процессе вводного инструктирования и последующих текущих инструктажей в процессе обхода рабочих мест обучающихся и выполняемых наблюдений за процессом выполнения ими работ (заданий). Но в основном обучающиеся работают самостоятельно, используя инструкцию, содержащую последовательность выполнения каждой работы.

Список работ.

Практическое занятие 1. Работа с нормативной документацией по ремонту

Практическое занятие 2. Подбор инструментов и материалов для ремонта водопровода.

Практическое занятие 3. Устранение неисправностей холодного водопровода.

Практическое занятие 4. Устранение неисправностей горячего водопровода.

Практическое занятие 5. Устранение неисправностей трубопроводной арматуры.

Практическое занятие 6. Устранение неисправностей смесителей.

Практическое занятие 7. Оттаивание труб в зимний период.

Практическое занятие 8. Устранение шума при работе водопровода.

Практическое занятие 9. Подбор инструментов и материалов для ремонта систем водоотведения.

Практическое занятие 10. Устранение неисправностей системы канализации.

Практическое занятие 11. Устранение неисправностей системы водостоков.

Практическое занятие12. Устранение неисправностей санитарных приборов.

Практическое занятие 13. Устранение проникновения запахов в помещение из системы канализации.

Практическое занятие 14. Подбор инструментов и материалов для ремонта систем отопления.

Практическое занятие 15. Устранение неисправностей системы отопления.

Практическое занятие 16. Устранение неисправностей отопительных приборов.

Практическое занятие 17. Устранение нарушений циркуляции теплоносителя в системе отопления.

Практическое занятие 18. Группировка и испытание радиаторов.

Практическое занятие 1. Работа с нормативной документацией по ремонту

Цель: Решать стоящие перед специалистом технического обслуживания задачи по составлению и заполнению ремонтной документации СВТ на предприятии.

Ход работы.

Ремонтная максимально унифицирована с документацией отраслевых «Систем технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». Предусматривается ведение следующих форм ремонтной документации (формы 1—13):

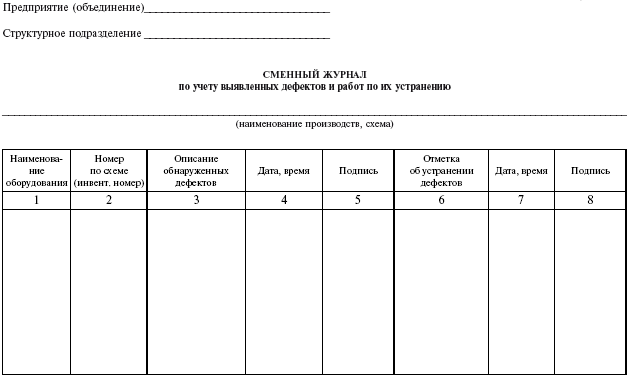

- сменный журнал выявленных дефектов и работ по их устранению;

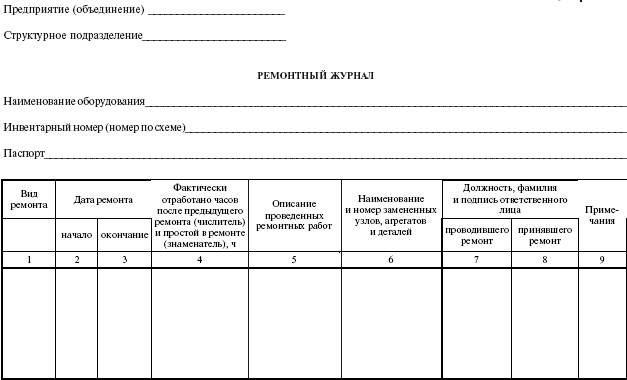

- ремонтный журнал;

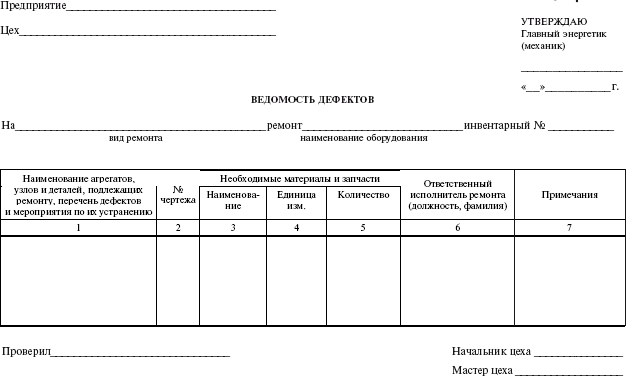

- ведомость дефектов;

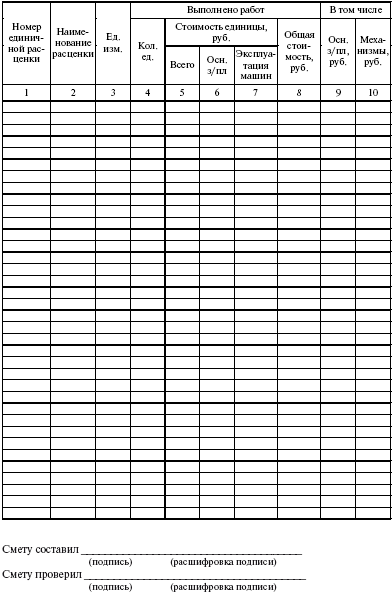

- смета затрат;

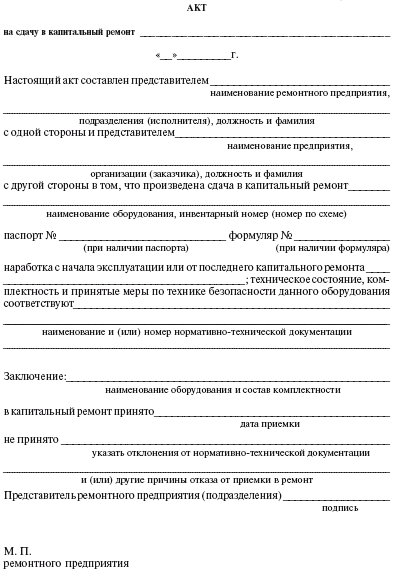

- акт на сдачу в капитальный ремонт;

- акт на выдачу из капитального ремонта;

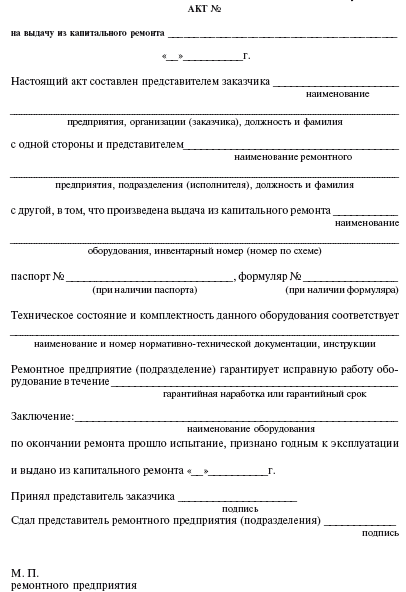

- годовой план-график планово-предупредительного ремонта;

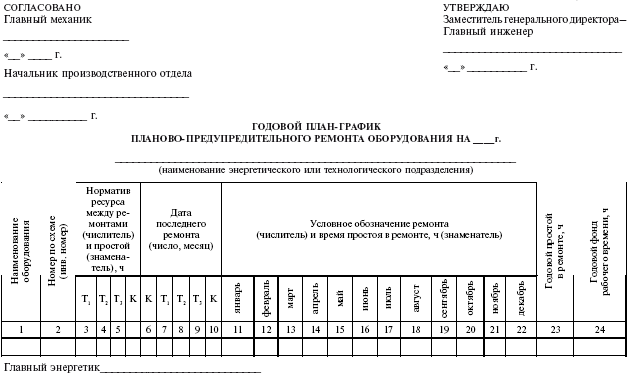

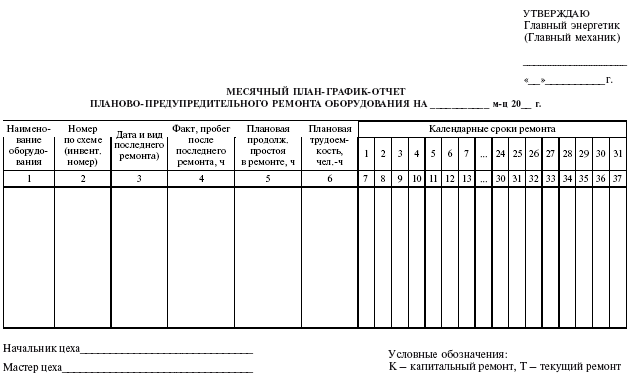

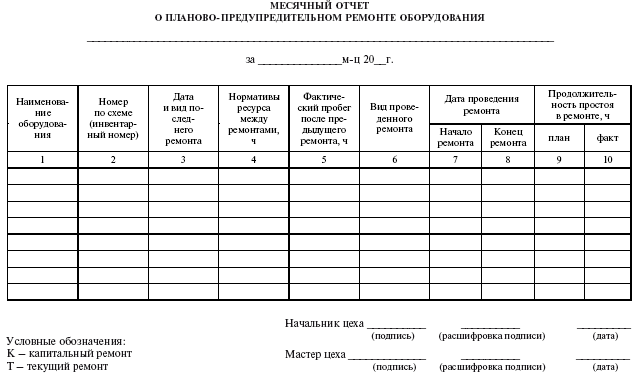

- месячный план-график-отчет ППР или месячный отчет о ремонте;

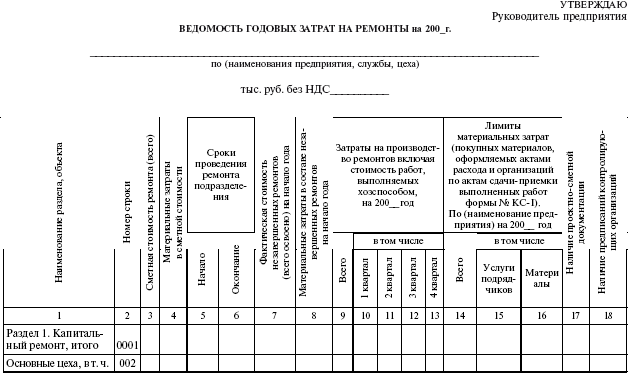

- ведомость годовых затрат на ремонты;

- акт на изменение календарного срока ремонта;

- график остановочного ремонта;

- наряд-допуск на проведение ремонтных работ.

Основным документом, по которому осуществляется ремонт оборудования, является годовой план-график ремонта (форма 7), на основе которого определяется потребность в ремонтном персонале, в материалах, запасных частях, покупных комплектующих изделиях. В него включается каждая единица подлежащего капитальному ремонту оборудования. Основой для составления годового плана-графика служат нормативы периодичности ремонта оборудования.

С целью увязки сроков ремонта оборудования с технологическим оборудованием годовой график согласовывается с директором предприятия. Сроки ремонта основного оборудования, лимитирующего выполнение производственной программы, согласовываются с плановым отделом предприятия.

В графах 11–22 годового плана-графика (форма 7), каждая из которых соответствует одному месяцу, условным обозначением в виде дроби указывается: в числителе – планируемый вид ремонта (К – капитальный, Т – текущий), в знаменателе – продолжительность простоя в часах. Отметки о фактическом выполнении ремонтов в этих графах производятся путем закрашивания планируемых цифр цветным карандашом.

В графах 23 и 24 соответственно записываются годовой простой оборудования в ремонте и годовой фонд рабочего времени.

Оперативным документом по ремонту оборудования является месячный план-график-отчет, утверждаемый начальником ИТ отдела предприятия по каждому отделу (форма 8). Допускается вместо месячного плана-графика-отчета ведение месячного отчета о ремонте (форма 8А).

В этом случае месячное планирование ремонтов осуществляется согласно годовому плану-графику ремонта.

В графах 7—37 (форма 8), каждая из которых соответствует одному дню месяца, условным обозначением в виде дроби указывается: в числителе – вид ремонта (К – капитальный, Т – текущий), в знаменателе – его продолжительность (текущего – в часах, капитального – в сутках).

Отметка о фактическом выполнении ремонтов производится после их окончания специально назначенным ответственным лицом в ОГЭ, в производственных цехах – мастером цеха.

Пояснения о порядке ведения остальной ремонтной документации приведены выше в соответствующих разделах.

Приведенные в настоящем разделе формы ремонтной документации являются типовыми. В зависимости от сложившейся в ремонтных службах предприятий специфики учета проводимых ремонтно-профилактических мероприятий, не регламентированных настоящим Справочником (ремонтные осмотры, проверки, испытания и т. п.), в формы ремонтной документации могут включаться дополнительные графы (пункты).

Задание:

Создать в программе ECXEL все ниже перечисленные формы. Заполнить формы для предприятия.

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4

Форма 5

Форма 6

Форма 7

Форма 8

Форма 8А

Форма 9

Практическое занятие 2. Подбор инструментов и материалов для ремонта водопровода.

Цель работы:

- ознакомление с инструментом для ремонта систем водоснабжения, водоотведения и канализации их назначением и применением.

Ход работы.

Виды ручного слесарного инструмента по назначению

В процессе ремонта мастеру могут потребоваться различные работы по металлу: гибка, рубка, сверление, опиливание, нарезание резьбы. Решение перечисленных задач возможно с использованием специализированного слесарного инструмента, который всегда под рукой. По назначению его можно разделить на несколько основных групп. Ниже мы рассмотрим, где применяется каждое устройство.

Ударный и разметочный инструмент:

-

Слесарные молотки, кузнечные кувалды применяются во многих технологических операциях: рубке, гибке, правке.

-

Кернерами выполняют разметку металлических, а также неметаллических материалов.

-

Зубила используют для рубки металла.

-

Крейцмейсели позволяют вырубать шпоночные пазы, канавки. От зубил они отличаются более узкой режущей кромкой.

-

С помощью чертилок и циркулей проводят точные разметочные работы.

-

Бородки предназначены для пробивания отверстий в листовом металле.

Зажимной инструмент:

В процессе выполнения слесарно-сборочных операций применяют различный шарнирно-губцевый инструмент. К нему относят пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, щипцы, клещи. Слесарными тисками фиксируют детали с целью их последующей обработки.

Инструмент для нарезания резьбы:

Наружную резьбу нарезают плашками, внутреннюю – метчиками. Плашкодержатели и воротки – это приспособления для вращения ручного резьбонарезного инструмента.

Устройства для резки и механической обработки металла:

Напильники и надфили служат для опиливания деталей, заготовок. Ножовками режут листовой, профильный металл, а также выполняют другие виды работ. Ручные ножницы предназначены для резки листового металла. Шаберами с деталей снимают тонкие слои материала. В результате шабрения сопрягаемых поверхностей обеспечивается их плотное прилегание и герметичность.

Инструмент для обработки отверстий:

-

В обрабатываемых изделиях отверстия получают при помощи сверл. Их изготавливают из легированных, углеродистых сталей.

-

Развертки позволяют выполнять высокоточную обработку цилиндрических и конических отверстий.

-

Зенковки служат для обработки углублений и фасок просверленных отверстий под головки винтов, болтов, заклепок. С помощью цековок выполняют зачистку торцовых поверхностей.

-

Зенкеры применяются для увеличения диаметров просверленных отверстий, улучшения их точности и качества.

Инструмент для сборки резьбовых соединений:

-

Гаечные ключи. По конструкции они могут быть рожковыми или накидными, торцовыми, шарнирными, разводными, трещоточными. Выбор подходящего исполнения обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах.

-

Регулировать усилие затяжки крепежа позволяют динамометрические ключи.

-

Слесарно-монтажные отвертки для винтов и шурупов с прямыми или крестообразными шлицами незаменимы в производстве, строительстве, ремонте.

К измерительным устройствам относят:

-

Линейки, рулетки.

-

Штангенинструмент. К нему относятся штангенциркули, штангенрейсмасы и штангенглубиномеры.

-

Микрометрические приборы, нутромеры.

-

Меры длины: плоскопараллельные концевые, угловые призматические, штриховые.

-

Поверочные плиты, щупы, лекальные линейки, угольники.

-

Радиусные и резьбовые шаблоны.

-

Приборы для измерения углов: угломеры, уровни, синусные линейки.

-

Индикаторные устройства.

Таким образом, ручной инструмент позволяет решать большинство задач при работе с металлом.

Контрольные вопросы.

-

На какие виды делится слесарный инструмент?

-

Каким инструментом нарезают внутреннюю резьбу?

-

На какие виды делится ударный инструмент?

Практическое занятие 3. Устранение неисправностей холодного водопровода.

Цель работы:

-ознакомление с неисправностями и устранение неисправностей ХВС

Ход работы.

Основными неисправностями в системах холодного водоснабжения являются:

— длительные или кратковременные перерывы в подаче воды;

— избыточные потери воды из системы;

— недостаточное давление в системе;

— шум при работе системы;

— образование конденсата на поверхности трубопроводов;

— зарастание труб отложениями и засоры;

— неисправности оборудования систем.

Недостаточное давление в системе, неисправности оборудования, зарастание и замерзание труб, а также засоры приводят к длительным перерывам в подаче воды потребителям.

Причиной недостаточного давления в системе чаще всего является снижение давления в наружной водопроводной сети. Это приводит к тому, что жители верхних этажей не получают воду в требуемом количестве и под требуемым напором или вообще не получают. В этом случае проверяется давление на вводе в здание по манометру на соответствие проектному значению. При недостаточном давлении открываются полностью все задвижки в колодце и на вводе в здание, а также регулятор давления (если он имеется).

К неисправностям оборудования в системе относятся неисправности трубопроводной арматуры, насосной установки и водомерного узла.

К трубопроводной арматуре в системе холодного водоснабжения относится запорная, предохранительная, регулирующая и водоразборная арматура. Запорная и регулирующая арматура различных типов имеет определенное направление прохода воды, что показывается на корпусе арматуры стрелкой. При неправильной установке пропуск воды в обратном направлении приводит к поломке арматуры и уменьшению площади проходного сечения. Неисправность арматуры можно обнаружить по перепаду давления, определяемому по манометрам, установленным до и после арматуры. При обнаружении неисправности арматура ремонтируется или заменяется.

Насосная установка системы водоснабжения включает в себя насосы (рабочий и резервный) и арматуру. В случае неисправности насосной установки необходимо определить, какой элемент ее является неисправным. Неисправность насосной установки определяется по показанию манометра, установленного после насосов. Показание этого манометра сравнивается с показанием манометpa, установленного на вводе в здание. Если показания отличаются незначительно, то насосная установка вышла из строя. В насосной установке чаще всего выходят из строя насосы или обратный клапан. Неисправную арматуру насосной установки разбирают, очищают от грязи и отложений, при необходимости ремонтируют.

Водомерный узел состоит из задвижек и водосчетчика. Чаще всего в водомерном узле неисправным является водосчетчик, что можно определить визуально или по показаниям счетчика. Если стрелка счетчика не движется или разность показаний счетчика мала, то он неисправен. Причиной неисправности счетчика может быть его засорение и заклинивание крыльчатки или турбинки. После ремонта счетчик воды должен быть поверен в соответствующей организации, при этом оформляется акт поверки.

Засор трубопроводов определяется путем сравнения давления на различных участках, измеряемого накидным манометром, который надевается на излив арматуры. Большой перепад давления свидетельствует о засорении трубопровода. Место засора можно также определить с помощью течеискателя в часы максимального водопотребления.

При отсутствии приборов на проверяемом участке открывается вся водоразборная арматура. Если напор и подача воды соответственно малы, то на участке образовался засор.

Засоры в трубопроводах ликвидируются путем промывки и прочистки. Засоры в арматуре также устраняются промывкой.

При замерзании воды в трубопроводах трубы отогревают горячей водой или электрическим током. Использовать открытое пламя нежелательно. Для предотвращения повторного замерзания труб на этом участке используют тепловую изоляцию.

Потери воды складываются из утечек и непроизводительных расходов. Они определяются по показаниям счетчика воды как превышение фактического расхода воды над расчетным. Утечки воды — это постоянные потери, происходящие в результате нарушения герметичности трубопроводов, арматуры и стыков. При потерях воды свыше 10—15% проводится техническое обслуживание, при котором осматриваются трубопроводы, арматура и стыки. Утечки воды определяются по увлажнению трубы или по наличию капель, струек воды и потению на корпусах арматуры. Утечки воды ликвидируются путем ремонта и при необходимости замены отдельных участков трубопроводов и арматуры.

Достаточно сложно определить утечки воды при скрытой прокладке трубопроводов. В этом случае периодически осматриваются видимые части труб на предмет появления на них подтеков воды.

Место утечки воды в стояках можно определить в ночное время с помощью течеискателя. Для этого сначала отключают все стояки, а затем поочередно их открывают. В том стояке, который шумит сильнее, имеется утечка воды.

Утечка в магистральном трубопроводе определяется с помощью баллона с сжатым воздухом, при этом воздух подается через контрольно-спускной кран водомерного узла. Утечка определяется по выходу воздуха через место повреждения вместе с водой.

Утечка воды в системе также определяется по показаниям счетчика воды, при этом должно быть обеспечено, чтобы вся водоразборная арматура была закрыта.

Режим работы внутренних водопроводов зависит от колебания напоров в наружной водопроводной сети. При этом даже незначительные колебания напоров вызывают изменения напора перед водоразборной арматурой. В здании водоразборная арматура располагается на разных высотных отметках, это приводит к тому, что у однотипной арматуры расходы воды будут изменяться существенно. Для снижения непроизводительных расходов воды целесообразна установка стабилизаторов и регуляторов давления или диафрагм, при этом непроизводительные расходы максимально снижаются при установке их на подводках в квартиру. В условиях эксплуатации более удобно осуществлять диафрагмирование водоразборной арматуры, при засорении диафрагма легко прочищается.

На участках с избыточным давлением, а также в многоэтажных зданиях для снижения давления и уменьшения непроизводительных расходов воды рекомендуется устанавливать:

— при постоянных расходах воды — дисковые диафрагмы с центральным отверстием;

— при переменных расходах воды — регуляторы прямого действия «после себя».

Рекомендации по регулированию давления в системе холодного водоснабжения приведены в таблице.

Таблица

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ДАВЛЕНИЯ В СЕТИ

| Высота здания, м | Рекомендации |

|

| Установка стабилизаторов давления на вводах водопровода Dу = 50 ÷50мм |

| 40 (при колебаниях напора в течение суток более 10 м) | Установка стабилизаторов давления на вводах водопровода Dy = 50 ÷ 250 мм и диафрагм у водоразборной арматуры, приборов, оборудования при пожарных кранах |

| 40 | Установка стабилизаторов давления DУ = 50 ÷ 250 мм на подводках к водоразборной арматуре отдельных групп санитарно-технических приборов и технологического оборудования |

В зданиях высотой 20—40 м для снижения избыточного давления у водоразборных точек, обеспечения бесперебойной работы внутреннего водопровода и пропуска расчетных расходов воды устанавливают тонкие диафрагмы с центральным отверстием. Диафрагмирование водоразборной арматуры применяется в зданиях высотой до 50 м. Запрещается использовать гидравлические сопротивления в виде толстых втулок с рассверленным отверстием. Возможно применение втулок из полимерных материалов, устанавливаемых непосредственно в седло водоразборной арматуры.

Расходы воды в каждой подводке к смесительной арматуре рекомендуется принимать в размере 70% расчетных расходов.

Запрещается устанавливать диафрагмы на трубопроводах, обслуживающих отдельные группы санитарных приборов, где расходы колеблются в широких пределах, а также в подводках к арматуре газовых нагревателей.

При потерях воды в размере 15—25% необходимо проводить текущий ремонт системы водопровода, при котором принимаются меры по ликвидации утечек воды и сокращению непроизводительных расходов.

При эксплуатации системы холодного водоснабжения возможно возникновение шума в водоразборной арматуре, трубопроводах и насосной установке. В водоразборной арматуре шум возникает при износе уплотнительной прокладки и плохом закреплении клапана в гнезде шпинделя. В случае изготовления диафрагмы в диафрагменных поплавковых клапанах смывных бачков из мягкой резины появляется шум при их эксплуатации. Повышение давления перед водоразборной арматурой также приводит к появлению шума при истечении воды.

Шум в трубопроводах появляется по следующим причинам:

—скорости движения воды выше расчетных значений (3 м/с);

—высокие скорости движения воды в суженных сечениях;

—плохое крепление трубопроводов к строительным конструкциям.

Сужение сечений труб может произойти при засорении, в местах сварки труб и некачественных резьбовых и фланцевых соединениях, под накидными гайками. Для устранения этих источников шума необходимо прочистить трубы и перебрать соединения, устраняя дефекты.

Причинами шума при работе насосной установки может являться износ подшипников насосов и электродвигателей, а также износ соединительной муфты, вращающихся частей, амортизаторов, гибких вставок и в результате нарушения центровки валов электродвигателя и насоса. Проверяются характеристики насоса, в случае отклонения производится наладка режима работы насосов, при необходимости насос заменяется на другой с расчетными характеристиками, при которых шум ниже допустимых пределов. Насосы старых марок необходимо заменить на более энергоэффективные.

Образование конденсата на поверхности трубопроводов, арматуры и смывных бачков возникает при повышенной влажности в помещении и низкой температуре на поверхности. Уменьшения влажности можно достигнуть за счет эффективного действия вентиляции. При низкой температуре поверхности труб и постоянном образовании конденсата трубы утепляются слоем теплоизоляции.

Практическое занятие 4. Устранение неисправностей горячего водопровода.

Цель работы:

-ознакомление с неисправностями и устранение неисправностей ГВС

Ход работы.

Неисправности в системах горячего водоснабжения аналогичны неисправностям в системах холодного водоснабжения. Кроме того, в системах горячего водоснабжения неисправностями являются:

— разрыв водоподогревателя вследствие повышения давления сверх расчетного;

— разность температур горячей воды у водоразборной арматуры;

— утечки горячей воды;

— коррозия элементов системы;

— нарушение циркуляции воды в системе;

— водоподогреватель не обеспечивает требуемую температуру горячей воды при расчетной температуре греющей среды.

Разрыв водоподогревателя определяется визуально по наличию воды на его наружной поверхности. Разрыв может произойти из-за отсутствия или неисправности предохранительного клапана. Предохранительный клапан должен срабатывать при расчетном давлении, указанном в паспорте водоподогревателя.

Причинами разности температур горячей воды могут быть засоры в нижней части стояков и воздушные пробки в их верхней части. Кроме того, к этому явлению могут приводить неотрегулированные стояки систем с тупиковой разводкой. Для предотвращения потерь теплоты горячие стояки и магистральные трубопроводы должны иметь тепловую изоляцию.

Утечки воды в системе могут происходить через скрытые участки стояков, через скрытые стояки в стенах и панелях, а также через арматуру.

Самой частой причиной разгерметизации шаровых кранов является низкое качество обработки поверхности тефлонового седельного кольца. Второе место по частоте занимают отказы, вызванные износом сальникового уплотнителя, причиной которого является недостаточное качество обработки поверхности штока. Третье место по частоте занимают отказы, вызванные низкой механической прочностью пластмассовых рукояток и ручек.

Утечки горячей воды через арматуру обнаруживают и ликвидируют так же, как в системах холодного водоснабжения.

Утечка горячей воды в холодный водопровод или наоборот возникает при разных давлениях в системах и дефектах перегородок или прокладок смесителя. Для обнаружения неисправности закрывается вентиль на подводке холодной воды и открывается вентильная головка холодной воды на смесителе. В случае неисправности из смесителя поступает горячая вода.

Утечки в трубопроводах горячего водопровода вследствие коррозии происходят чаще, чем в системах холодного водоснабжения. Наиболее существенными факторами появления коррозии элементов системы являются температура воды, наличие в воде кислорода и воздушных мешков. Наличие воздушных мешков приводит и к нарушению циркуляции воды в системе. Скорость коррозии увеличивается с повышением температуры воды. В наиболее неблагоприятных условиях работают подающие стояки и подводки к водоразборной арматуре. В связи с этим необходимо ограничивать температуру воды с помощью регуляторов температуры. Для устранения воздушных мешков в трубопроводах системы горячего водоснабжения напор воды должен быть больше геометрической высоты системы на 5—7 м.

Причинами недостаточной температуры у водоразборной арматуры являются:

—уменьшение теплопередачи поверхностей водоподогревате-лей вследствие отложений накипи и грязи;

— нарушение циркуляции в системе из-за ее разрегулирования;

— нарушение работы циркуляционных насосов;

— засоры в подающих и циркуляционных стояках;

— переток холодной воды в систему горячего водоснабжения.

Снижение температуры ниже 40°С приводит к увеличению расхода воды и теплоты. Ухудшение теплообмена связано с зарастанием трубок водоподогревателя, их провисанием и слипанием. В этом случае необходимо водоподогреватель прочистить. При нормальной температуре на входе в водоподогреватель осматривают тепловую автоматику и регулируют ее.

При нарушении циркуляции производят регулирование системы, прикрывая вентили на циркуляционных стояках между водоподогревателем и местом, где понижается температура. Регулирование производят в часы минимального водопотребления. В случае, если не удастся отрегулировать температурный режим, необходимо на циркуляционных трубопроводах устанавливать регуляторы температуры.

Нарушение работы насосов устраняется также, как и в системах холодного водоснабжения.

Засоры подающих стояков определяются аналогично засорам в стояках систем холодного водоснабжения. Засоры устраняются прочисткой или промывкой.

Перерывы в подаче воды в системе горячего водоснабжения при нормальной работе системы холодного водоснабжения в основном связаны с зарастанием трубопроводов и засорением их в результате коррозии и образования отложений. Обнаружение мест засоров и зарастаний в системах горячего водоснабжения производится аналогично системам холодного водоснабжения. В циркуляционных системах при установке циркуляционных насосов повышенной мощности также могут происходить перерывы в подаче воды на верхние этажи. В этом случае создается увеличенный циркуляционный расход в магистральных трубопроводах и стояках, что приводит к увеличению потерь давления и снижению давления в конечных точках магистральных трубопроводов и стояков. Для устранения этой неисправности необходимо уменьшить циркуляционный расход прикрыванием задвижки насоса или заменой его на насос меньшей мощности.

Неисправности элементов систем холодного и горячего водоснабжения в соответствии с ГОСТом устраняются в сроки (с момента их обнаружения или заявки потребителей):

— течи в водопроводных кранах и кранах смывных бачков — в течение 1 суток;

— неисправности трубопроводов и их соединения (с фитингами, арматурой и санитарно-техническими приборами) аварийного порядка — незамедлительно;

— неисправности приборов учета холодной и горячей воды — в течение 5 суток.

По специальным видам инженерного и технологического оборудования объектов коммунального и социально-культурного назначения предельные сроки устранения неисправностей устанавливаются соответствующими министерствами и ведомствами.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Для учета расхода горячей воды применяют приборы учета, рассмотренные выше.

Осуществление регулирования расхода горячей воды необходимо для исключения расходов воды свыше нормативных значений, установленных нормативными документами. Непроизводительный расход образуется при отсутствии диафрагм на подводках к водоразборной арматуре нижних этажей, при сливе охлажденной воды из тупиковой системы горячего водоснабжения для получения воды требуемой температуры или при бесконтрольном сбросе через смесительную арматуру при регулировке температуры и расхода. Избыточное давление в.водоразборной арматуре, располагающейся на одном стояке и на разных этажах, различно. Большее избыточное давление наблюдается у водоразборной арматуры нижних этажей. Особенно велика разница между избыточными давлениями в многоэтажных зданиях; в этом случае расход воды, поступающей в прибор, будет значительно больше расчетного. Устраняется или резко снижается этот перерасход воды путем установки диафрагм перед вентилями водоразборной арматуры. При установке диафрагмы избыточное давление гасится ее гидравлическим сопротивлением, в результате достигается двойной эффект: снижаются затраты теплоты на подогрев воды, а также на воду. Эффект зависит от напора, этажности здания и от стоимости тепловой энергии.

Потери напора в подающих и циркуляционных трубопроводах от водонагревателя до наиболее удаленных водоразборных или циркуляционных стояков каждой ветви системы не должны отличаться для разных ветвей более чем на 10%.

При невозможности увязки давлений в сети трубопроводов систем горячего водоснабжения путем соответствующего подбора диаметров труб предусматривается установка регуляторов температуры или диафрагм на циркуляционном трубопроводе системы.

Диаметр диафрагмы принимается не менее 10 мм. Если по расчету диаметр диафрагм получается менее 10 мм, то допускается вместо диафрагмы устанавливать краны для регулирования давления.

Уменьшение непроизводительного расхода воды в тупиковой системе горячего водоснабжения осуществляется путем замены тупиковой системы циркуляционной.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ НА ИЗНОС ТРУБОПРОВОДОВ

Наиболее подвержены коррозии полотенцесушители, магистральные трубопроводы, подводки и стояки. Основными факторами, вызывающими коррозию трубопроводов, являются температура горячей воды и ее химический состав. Скорость коррозии трубопроводов тем больше, чем выше температура воды. С повышением температуры воды от 50 до 75°С происходит интенсивное выделение из воды кислорода и скорость коррозии возрастает примерно на 35%. Для устранения перегрева воды предусматриваются контроль и автоматическое регулирование температуры в системе горячего водоснабжения. Автоматическое регулирование обеспечивает поддержание постоянной и требуемой температуры воды в системе независимо от изменения потребления воды и температуры теплоносителя на вводе в здание.

Наиболее широкое распространение для осуществления автоматического регулирования получили регуляторы температуры прямого действия, которые устанавливаются в тепловом узле на трубопроводе системы горячего водоснабжения. Регуляторы температуры предназначены для автоматического поддержания температуры регулируемой среды путем изменения расхода воды.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию инженерного оборудования систем холодного и горячего водоснабжения с момента сдачи в эксплуатацию (или капитального ремонта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию). При этом учитываются природно-климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и режим эксплуатации здания или объекта. Продолжительность их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта приведена в таблице.

Таблица

МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ

| Элементы жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения | Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены), лет |

|

| жилые здания | здания и объекты коммунального и социально-культурного назначения при нормальных и благоприятных условиях эксплуатации |

|

| 1 |

| 3 |

| Холодное водоснабжение Трубопроводы холодной воды из труб: оцинкованных газовых черных Водоразборные краны Туалетные краны Задвижки и вентили из чугуна Вентили латунные Водомерные узлы |

|

|

| Горячее водоснабжение Трубопровод горячей воды из газовых оцинкованных труб (газовых черных труб) при схемах теплоснабжения: закрытых открытых Смесители Полотенцесушители из труб: черных никелированных Задвижки и вентили из чугуна Вентили и пробковые краны из латуни Изоляция трубопроводов Скоростные водонагреватели | 20(10) 30(15) | 15(8) 25(12) |

Текущий ремонт выполняется по пятилетним (с распределением зданий по годам) и годовым планам. Годовые планы (с распределением заданий по кварталам) составляются в уточнение пятилетних с учетом результатов осмотров, разработанной сметно-технической документации на текущий ремонт, мероприятий по подготовке зданий и объектов к эксплуатации в сезонных условиях. Периодичность осмотров инженерного оборудования систем холодного и горячего водопровода составляет 1 раз в 3—6 месяцев. Конкретная периодичность осмотров в пределах установленного интервала устанавливается эксплуатирующими организациями исходя из технического состояния зданий и местных условий.

При тяжелых условиях эксплуатации в помещениях основного функционального назначения зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения показатели графы 3 могут сокращаться до 25% при соответствующих технико-экономических обоснованиях.

При производстве текущего ремонта инженерного оборудования систем холодного и горячего водоснабжения выполняются следующие работы:

1) уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы;

2) замена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, запорной арматуры;

3) утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаках, их очистка и промывка;

4) замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц;

5) замена внутренних пожарных кранов;

6) ремонт и замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности;

7) замена отдельных узлов или водонагревательных приборов для ванн, укрепление и замена дымоотводящих патрубков, очистка водонагревателей и змеевиков от накипи и отложений;

8) антикоррозионное покрытие, маркировка;

9) ремонт или замена регулирующей арматуры;

10)промывка систем водопровода;

11)замена контрольно-измерительных приборов;

12)очистка от накипи запорной арматуры;

13)регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

Капитальный ремонт инженерного оборудования систем водоснабжения производится при физическом износе 61 % и более и в зависимости от продолжительности эксплуатации до капитального ремонта.

При капитальном ремонте производятся устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели систем, оборудование систем холодного и горячего водоснабжения. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация инженерного оборудования систем: автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования, замена существующего и установка нового технологического оборудования, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, обеспечивающими энергосбережение, измерение и регулирование потребления расхода тепла на горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды.

После выполнения текущего и капитального ремонтов системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения проводятся испытания, описанные выше.

Практическое занятие 5. Устранение неисправностей трубопроводной арматуры.

Цель:

-научиться пользоваться нормативно-справочной литературой и уметь ликвидировать основные неисправности водопроводной сети.

Ход работы.

Таблица 3.1 - Перечень неисправностей в сетях и способы их устранения.

| Неисправность | Способ устранения

|

| 1. Наличие продольных трещин в стенках труб | Для заделки небольших продольных трещин в стенках труб ставят накладные муфты или седелки. В чугунных трубах предварительно ударом молотка (массой 1 кг) проверяют, не увеличиваются ли трещины в длину; между поверхностью трубы и муфтой прокладывают эластичную листовую резину, посредством которой достигается герметизация дефектного места; для того чтобы в дальнейшем трещина не увеличивалась в длину, на концах ее высверливают отверстия диаметром 1—3 мм; трещины на стальных трубах заваривают, предварительно освободив трубопровод от воды; до начала сварочных работ устанавливают точные границы трещин; для этого место трещины смачивают керосином, а через 20—30 мин тщательно вытирают; затем поверхность простукивают; в тех местах, где есть трещина, керосин выступает на поверхность в виде капель. |

| 2. Наличие свищей в трубах | Свищи диаметром не более 25 мм заделывают путем рассверливания стенок трубы и последующей постановкой стальной или бронзовой пробки, обмотанной прядью, на суриковую замазку или белила; групповые и одиночные свищи диаметром более 25 мм в стенках чугунных труб заделываются с помощью накладных муфт, седелок с хомутами с прокладкой листовой резины для герметизации. |

| 3. Наличие поперечных переломов труб. | Переломы чугунных труб устраняют установкой накладных муфт с резиновыми уплотняющими прокладками; часть трубы у места перелома вырубают, затем ставят новый участок трубы и закрепляют надвижной муфтой (или двумя муфтами). |

| 4. Течь в соединениях трубопровода | Течь в соединениях труб временно (до выключения поврежденного участка) устраняют заклиниванием образовавшегося отверстия мелкими деревянными клиньями; в случае утечки воды через прокладку между фланцами подтягивают болты; если течь не прекращается, то старую прокладку заменяют новой; при неисправности болтового соединения производится его замена; небольшие (волосные) трещины в стальных трубах устраняют заче-каниванием; если зачеканка не достигнет цели, то место повреждения обертывают тканью, брезентом, мешковиной, войлоком или резиной, затем листовой сталью и стягивают хомутами; в случае утечки воды через закрытые задвижки, вентильные и водоразборные краны уплотняют набивкой в сальниках или же заменяют сальники; трещины в бронзовой или стальной арматуре запаивают; в качестве припоя используют сплав свинца и олова в пропорции 2:1; место припоя защищают и покрывают травленой соляной кислотой |

В соответствии с современными требованиями по повышению производительности труда, сокращению сроков ликвидации аварий и производства работ эксплуатационные участки должны быть обеспечены аварийно-ремонтными механизмами: компрессорами, экскаваторами, пневматическими сваебоями, автоматическими подъемными кранами, электросварочными агрегатами (в том числе подводными автосварочными агрегатами), механизмами для чеканки, обрубки, сверления и обрезки труб; специальными машинами (аварийно-водопроводной АВМ-2, ремонтно-водопроводной РВМ-2, оперативно-водопроводной ОВМ-1); механизированными насосами для удаления воды из котлованов, колодцев, а также установками для прессовок отремонтированных участков трубопроводов и др.

Технические характеристики талей, домкратов, подъемных кранов, пневматических молотков и других механизмов приводятся в справочниках по специальным работам (монтаж систем внешнего водоснабжения и канализация).

Основным трудоемким видом работ является прочистка от отложений участков трубопроводов, промывка и дезинфекция их.

Контрольные вопросы:

-

Какие трубы применяют для устройства водопроводных сетей?

Для устройства водопроводных сетей применяют металлические (стальные и чугунные) и неметаллические (полипропиленовые, асбестоцементные, железобетонные, полимерные, стеклопластиковые) трубы.

2. Методы прочистки водопроводных сетей.

В водопроводной сети может присутствовать коррозия. Наличие песка или глинистых частиц, жизнедеятельность МКО, что в свою очередь приводит к ухудшению органолептических свойств воды.

Для прочистки водопроводной сети используют следующие методы:

1) Гидравлический. Водопроводную сеть промывают водой, скорость движения которой 1 м/с. Скорость регулируется степенью открытия задвижек. После промывки вода удаляется в канализационную сеть.

2) Гидропневматический. Промывка осуществляется водовоздушной смесью, с соотношением 1:6. При движении водовоздушной смеси возникает кавитация, в результате которой разрушаются довольно прочные отложения.

3) Гидромеханический. Осуществляется при помощи специальных снарядов: диски, скребки, различные поршни, которые своими ребрами или боковой поверхностью очищают трубопроводы от загрязнений или отложений. Передвижение снарядов происходит при помощи давления воды, троса или лебедки.

4) Гидродинамический. Очистку трубопроводов осуществляют потоком воды под высоким давлением, которое создается каналопромывочными машинами.

5) Химический. Промывка ингибированной 20% кислотой в течение 15-20 часов. После прочистки трубопроводов их промывают и дезинфицируют.

3. Методы отогрева водопроводных сетей.

Отогревание замороженных участков водопроводной сети производится горячей водой, паром или электрическим током.

Нельзя подогревать горелкой, т.к. местный нагрев металла из-за большой разницы температур может привести к трещинам в трубопроводе.

Горячей водой отогревают трубопроводы небольшого диаметра и арматуру. Их обертывают ветошью и поливают горячей водой.

Замерзшие водомеры отогревают только в теплом помещении после их снятия.

Отогревание паром более эффективно.

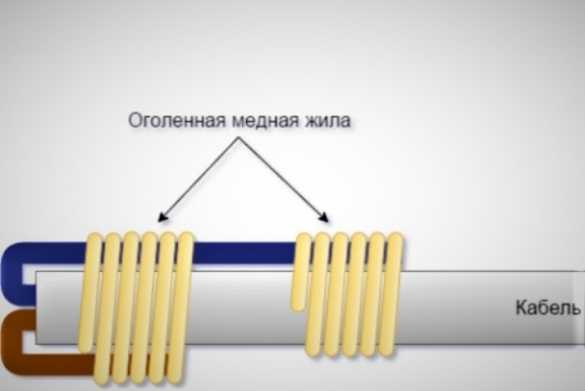

При отогревании электрическим током один провод присоединяют к замороженному участку, а другой – к незамороженному участку. Электрический ток расплавляет только незначительный слой льда. В дальнейшем окончательный нагрев осуществляется водой или паром.

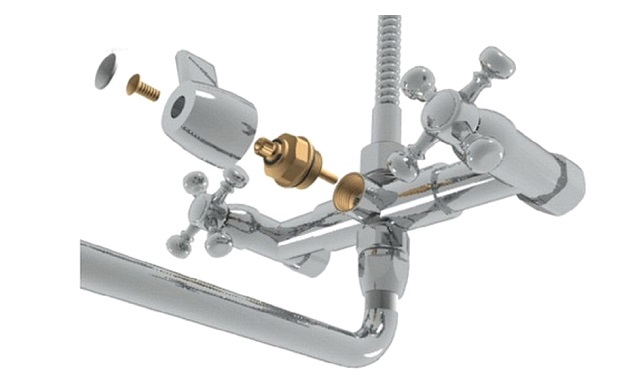

Практическое занятие 6. Устранение неисправностей смесителей.

Цель работы:

-научиться определять вид смесителя.

-его неисправности.

-способы устранения.

Ход работы.

Основные причины образования поломок смесителя

Поломки смесителя не являются редкостью, так как:

-

качество воды, подаваемой в жилые помещения из общей водопроводной системы, достаточно низкое. В воде также могут содержаться и некоторые примеси, негативно влияющие на внутреннее устройство смесителя;

-

использование низкокачественных расходных материалов: уплотнительных прокладок или колец, зажимных гаек и так далее, что также приводит к быстрому износу и соответственно образованию течи;

-

низкое качество самого смесителя. Нередко в ванной устанавливаются наиболее дешевые модели с небольшим количеством функционала, что и приводит к снижению срока эксплуатации;

-

некорректный монтаж устройства;

По принципу работы все смесители подразделяются на следующие виды:

-

вентильные устройства. Основой смесителя являются два крана, предназначенные для подачи холодной и горячей воды. Такие устройства считаются наиболее распространенными и наиболее надежными;

Наиболее популярный вид смесителей с двумя вентилями

-

однорычажные. В основе устройства находится поворотные рычаг, которым регулируется и количество подачи холодной или горячей воды и общий напор жидкости. Однорычажные смесители более прихотливы к качеству воды, поэтому при выборе такого устройства рекомендуется установка дополнительных фильтров;

Устройство с одним рычагом управления

-

сенсорные. Относительно новый вид смесителя. Включение устройства производится благодаря установленному фотоэлементу, которые реагирует на поднесение рук.

Автоматическое сантехническое устройство с датчиком

Ремонт вентильного смесителяНаиболее частными поломками вентильного смесителя в ванной являются:

-

Протечка крана. Причинами неисправности могут быть естественный износ прокладки или повреждение кран-буксы. Ремонт шарового крана производится по следующей схеме:

-

перекрыть подачу воды на сантехническое устройство;

-

с протекающего крана снять декоративный колпачок (заглушку), который чаще всего просто вставляется в паз;

-

выкрутить винт, который находится под заглушкой;

-

выкрутить кран-буксу (используется разводной или гаечный ключ соответствующего размера);

-

заменить прокладку или кран-буксу (при наличии видимых повреждений данного устройства);

-

произвести сборку в обратном порядке.

-

Последовательность выполнения ремонта

-

Протечка душевого переключателя. Причинами также являются естественный износ или некачественная вода. Ремонт данной неисправности производится в следующем порядке:

-

перекрывается подача воды на смеситель;

-

снимается декоративный колпачок и переключатель;

-

при помощи разводного (гаечного) ключа откручивается гайка душа;

-

производится замена уплотнительной прокладки и сборка в обратной последовательности.

-

Технология замены прокладки душевого переключателя

-

Протечка в месте присоединения душевого шланга, лейки душа или гусака. Ремонт следует производить в следующем порядке:

-

откручивается гайка, фиксирующая шланг (лейку душа или гусак соответственно);

-

производится замена прокладки и сборка узла смесителя.

-

-

-

Устранение течи в месте присоединения душевого шланга

- Ремонт однорычажного смесителя

-

Типичные поломки однорычажного смесителя устраняются следующими способами:

-

Снижение напора струи крана. Причиной неисправности является засор аэратора. Чтобы прочистить аэратор, необходимо:

-

снять устройство, которое, как правило, крепится резьбовым способом;

-

промыть ситечко под напором воды или воздуха;

-

установить аэратор на прежнее место.

-

Прочистка аэратора смесителя

-

Протечка рычага управления. Причиной образования неисправности являются проблемы в работе картриджа – специального устройства, в котором производится смешение горячей и холодной воды. Произвести ремонт картриджа своими руками не получится, но для устранения течи можно самостоятельно заменить устройство. Работа выполняется в следующем порядке:

-

снимается декоративная заглушка с корпуса переключателя;

-

ослабляется винт, фиксирующий рычаг;

-

снимается корпус рычага и декоративный элемент, расположенный под ним;

-

при помощи разводного (гаечного) ключа снимается картридж;

-

устанавливается новое устройство и производится сборка в обратном порядке.

-

Схема разборки однорычажного смесителя для замены картриджа

-

Протечки в местах присоединения душевого шланга, душевой лейки и гусака смесителя устраняются по схеме вентильных смесителей.

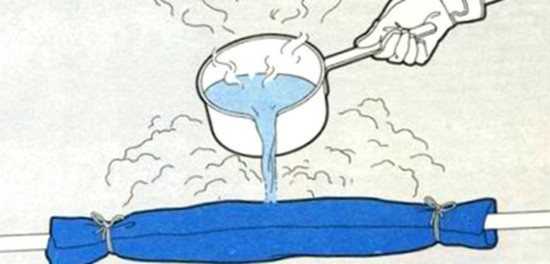

Практическое занятие 7. Оттаивание труб в зимний период.

Цель работы;

-научиться предотвращать замерзание труб.

-научиться правильно выполнять оттаивание если трубопровод замерз.

Ход работы.

Причины замерзания водопровода и канализации.

-

прокладка труб на недостаточной глубине;

-

небольшой слой утеплителя, его низкое качество или полное отсутствие;

-

незначительный или нулевой расход воды при сильных морозах;

-

аномальные погодные условия.

Во время монтажа важно соблюдать такие правила:

-

Глубина траншеи должна быть большей, чем уровень промерзания грунта, которое характерно для данного региона. Есть соответствующие нормы СНиП, которые помогут правильно спроектировать водопровод.

-

Выбирая место расположения труб, важно не укладывать их рядом с изделиями из железобетона, потому как их теплопроводность больше, чем у почвы.

-

Если прокладка осуществляется под фундаментом, то трубы изолируются от железобетона при помощи большого слоя теплоизоляции, в качестве которой лучше всего себя проявляет минеральная вата.

-

Планируя систему водопровода под землей и по ее поверхности, лучше всего использовать трубы с диаметром 50 мм, потому как более тонкие изделия гораздо быстрее промерзают.

-

Выбирая материал для труб, стоит отдать предпочтение полимерным изделиям, которые могут увеличивать размер на несколько миллиметров, что спасает их от растрескивания во время замерзания и размерзания.

-

Чтобы точно обеспечить себе спокойную зиму, стоит возле труб уложить греющий кабель, который будет поддерживать оптимальную температуру и не даст системе замерзнуть.

-

Если дом используется только летом, а зимой пустует, то важно сливать всю воду из системы, чтобы в морозы в трубах ничего не было. Это убережет их от промерзания.

-

Как правило, замерзают трубы, проходящие на улице – снаружи или под землей. Но при отсутствии отопления и значительных минусовых температурах в течение длительного времени проблема может возникнуть в помещении или в точке входа трубы в стену.

-

Принцип разморозки водопровода – это подача теплоносителя к ледяной пробке. Сделать это весьма проблематично. Недостаточно залить внутрь кипяток из чайника – это ничего не даст. Теплоноситель нужно подавать постоянно, до полного оттаивания ледяной пробки.

- Наружный прогрев трубы

Если замерзла вода в трубе, как отогреть ее снаружи? При наличии открытого доступа к участку, в котором образовалась ледяная пробка, решить проблему несложно. Перед прогреванием обязательно следует открыть краны, чтобы растаявшая жидкость могла свободно выйти. Основные способы подразумевают использование:

-

горячей воды;

-

теплого воздуха;

-

элементов системы «теплый пол» (греющего кабеля).

Данный способ подходит для любых труб: полипропиленовой, металлопластиковой, металлической, и других. Но температуру воды следует увеличивать постепенно, чтобы конструкция не треснула.

Отогреваем замерзший открытый участок трубы горячей водой

Этапы:

-

Намотать на замерзший участок ткань. Это необходимо для защиты трубы и более равномерного распределения тепла.

-

Поставить под трубу емкость, для сбора воды.

-

Поливать участок горячей водой в течение нескольких минут.

-

Периодически отжимать ткань и повторять действия до возобновления водоснабжения.

В качестве источника теплого воздуха лучше всего использовать строительный фен. Его следует направить на зону с ледяной пробкой и некоторое время подержать.

Если участок промерзания маленький, а труба тонкая, то можно применять обычный фен, но он не должен работать дольше 15 минут подряд. Желательно обмотать трубу теплоизолирующим материалом и пускать горячий воздух под него. Такой «кожух» ускорит прогрев.

Строительный фенТепловентилятор или электрический радиатор использовать бесполезно, так как с их помощью нельзя создать концентрированный воздушный поток. Строительным феном можно спокойно размораживать металлические трубы. Пластиковые конструкции при неаккуратном использовании он способен повредить.

Размораживаем трубу при помощи миниатюрного кипятильникаЕсли вы решили воспользоваться данным методам, то примите меры безопасности.

-

При пользовании общим водопроводом или колодцем предупредите ближайших соседей, чтобы не включали воду, пока вы проводите разморозку.

-

Проводите разморозку с верхней точки трубы. Это важно, так как нельзя допустить, чтобы талая вода под напряжением стекала – это гарантированный удар током!

-

Перекройте кран.

-

жёсткий двухжильный кабель – 2*2.5–4.0 мм (медь, алюминий);

-

вилка штепсельная;

-

однофазный автомат на 10 ампер;

-

изолента.

Кабель подойдёт как двухжильный, так и трёхжильный – третья жила не понадобится.

Автомат нужен, чтобы избежать короткого замыкания и перегрева провода – будет не рентабельно выкинуть его после первого применения. И также применение автомата не позволит обесточить дом в случае замыкания. Выключатель 10 ампер берётся из ориентировочной производительности устройства – она не превышает 250 Ватт.

Длину кабеля нужно рассчитывать из длины водопровода. Здесь принцип простой – чем дальше пробка – тем длиннее провод.

-

На один конец провода установить вилку.

-

На расстоянии 30–50 сантиметров от вилки на один провод смонтировать автомат. Желательно установить его в защитную коробку, но если её нет, то заизолировать открытые места.

-

Другой конец провода зачистить от оплётки на 20 см, оголить на 7–10 см, а далее из каждого оголённого провода сделать две изолированные катушки. Количество витков на катушке – 3–6. Чем больше витков, тем мощнее прибор. Расстояние между катушками 1.2–1.5 см.

Обязательно перекройте воду! При оттаивании вода под напором хлынет из трубы. Это опасно, так как внутри работает электрическое устройство с оголёнными элементами.

Первым делом необходимо отсоединить трубу в верхней точке и открыть доступ к водопроводу. Лучше процедуру проводить из дома.

Из отсоединённой трубы нужно слить остатки воды – рабочая зона должна быть сухой. Если в нижней, замёрзшей трубе вода до краёв, следует немного откачать её, чтобы при кипении она не пошла наружу.

Далее, неподключенным проводом нащупываем ледяную пробку. Когда провод упёрся в неё, включаем прибор в розетку.

Нагрев воды происходит в зависимости от её количества в водоводе. Это может занять 5–15 минут.

После того как вода нагрелась и лёд начал таять, продвигайте кипятильник вплотную к ледяной пробке. Проталкивать кипятильник надо до полного оттаивания.

Как разморозить воду в трубах под землей (большая глубина залегания трубы)Если трубы располагаются под большой толщей грунта, это могут быть трубы из разного материала: стальные, пластиковые или чугунные. В зависимости от материала тактика будет разной. Труба из любого материала разогревается если прогревается слой почвы, расположенный над ней. Если вы не знаете, как разморозить трубу с водой под землей, можно разложить костер по предполагаемому ходу трубы прямо над ее поверхностью.

Если глубина залегания замерзшей трубы составляет больше метра, а труба металлическая, вам понадобится сварочный трансформатор (помогает в случаях, когда замерзла стальная или чугунная труба). Техника разогрева следующая: к одному концу замерзшей трубы подключается “ ”, ко второму “–” и вода в трубе начинает таять. Данный метод является самым быстрым, он позволяет за считанные минут растопить ледяную пробку внутри металлической трубы.

Еще одним способом устранения ледяной пробки в трубах, расположенных глубоко под землей, является заливка в них соляного раствора (обычная каменная соль, растворенная в воде). Соленая вода замерзает при температуре ниже 0°С, поэтому пробка в трубе будет только уменьшаться, а не расти. Талая вода из трубы будет выливаться, поэтому нужно заранее подготовить емкости для сбора воды.

Парогенератор

-

залить в контейнер парогенератора воду в количестве 2-3 литров;

-

подключить жаростойкий рукав к месту, где находится предохранительный клапан;

-

завести шланг в трубу до того места, где образовалась пробка;

-

включить устройство и ожидать результата.

Практическое занятие 8. Устранение шума при работе водопровода.

Цель работы:

-узнать какие виды шума присутствуют.

-научиться устранять шум в водопроводе.

Ход работы.

Разновидности шума

У системы водоснабжения в квартире много изощренных способов, как досадить обитателям. Издаваемые ею звуки делятся на три основных вида, у каждого из которых есть свои причины возникновения и методы устранения.

-

Постоянный гул. Непрерывный свист или однотонный гул, распространяющийся по водопроводу слышимый и днем и ночью. К подобному, естественно, большинство достаточно быстро привыкает, но сон, тем не менее, данный звук продолжает тревожить.

-

Периодический громкий шум, который сопровождается заметной вибрацией. Если отмечать данное явление по шкале удовольствия, то оно стоит перед сиреной, которая оповещает начало какой-либо катастрофы или войны.

-

Периодический стук. Можно вызывать экстрасенсов для изгнания барабашки или неделями искать приблудившуюся зверушку, но главной причиной все же является трубопровод.

Таким образом, благодаря характеру звука, можно достаточно точно определить причины и источник шума. Информация редакции «Сантехник Портал» позволит достаточно быстро устранить самостоятельно или при помощи специалистов гудение в системе водоснабжения и канализации.

Причины и способ устранения

Причины постоянного шума. Водопровод издает непрерывный звук с одной тональностью, является следствием одной из двух причин:

-

Утечка. Различные течи, свищи в трубах, открытые сбросники либо плохо затянутые в подвале заглушки. Причиной данного явления может стать элементарно забытый, уехавшими на долгое время соседями, кран. Кроме этого, в конструкции кухонных смесителей есть одна деталь, которая может стать причиной данного звука - прокладка под «елочкой».

Она служит для уплотнения соединения смесителя с латунным тройником, который монтируется на трубы с горячей и холодной водой. В случае, когда нарушена прокладка между каналами воды, то из одного водопровода в другой будет перетекать вода с большим давлением. И естественно, это будет происходить не без шумовых эффектов.

-

Плохая проходимость участка трубопровода. Возможно, на каком-то участке трубопровода существует какая-то помеха, засор либо сужение. Создается эффект, как в свистке. Попросту говоря, поток большого объема с шумом проходит сквозь отверстие малых размеров.

Если в сумме собрать все открытые в многоквартирном доме краны, то они способны пропустить через себя 50 литров в минуту, а не до конца открытый на стояке вентиль пропускает только 10. Таким образом, данный вентиль и становится источником шума. А трубы довольно хорошо передают акустические эффекты.

Суть проблемы в основном заключается в винтовых вентилях старого образца. Они обладают рядом таких недостатков, как перекос или отрыв клапана, либо его заклинивания шлаком. Если в ночное время, когда водозабор не такой сильный, шум не так слышен либо вообще прекращается – причина гудения водопровода обнаружена.

Решение. При постоянном гуле водопровода необходимо провести осмотр подвала, найти свой стояк. В случае, когда нет представления о том, где он может находиться, рекомендуется сопоставлять их расположение относительно квартир. В подвале главным ориентиром служат лестницы от входа до первого этажа.

В случае обнаружения течи воды, все манипуляции должны исходить из уровня знаний в ремонте сантехники. В случае, когда нет стопроцентной уверенности, каким образом можно заделать течь, не стоит полагаться на собственные силы. Зимой горячая вода может иметь температуру близкую к точке кипения. А лишать большое количество квартир без воды не самая удачная задумка.

В случае, когда течи в подвале не обнаружено, необходимо пройтись по квартирам, через которые проходит нужный стояк. К хозяевам также нужно обратиться с вопросом о том, не текут ли у них краны. При неполадке, о которой упоминалось ранее, повреждение прокладки под кухонным смесителем, явным признаком является то, что из холодного крана течет горячая вода.

В случае, когда все описанное выше не дает ни каких результатов, предстоим самый, пожалуй, нудный этап – необходимо по звуку обнаружить место, где застрявший кусок шлака или окалины создает препятствие току воды. Наиболее часто с этим можно столкнуться в корпусе вентиля или на резьбовых соединениях труб.

Причины периодического возникновения гула. Если тщательно разобраться то причина гудения в трубах, по сути, одна – турбулентность, которая появляется, когда кто-то открывает водоразборный кран. Шум слышится при любом открытом кране, но если при этом он гораздо сильнее и к тому же сопровождается вибрацией трубопровода, тогда тут можно сказать со стопроцентной уверенностью о неполадках.

Практически во всех случая причиной проблемы являются неровные края резиновой прокладки на кранбуксе старого типа. При открытом кране, данная деталь трепыхается в потоке воды. В это время создаются различные завихрения либо серии коротких гидроударов (резкие скачки давления), в том случае, когда она частично либо полностью перекрывает поток.

На данный период в продаже есть керамические кранбуксы, которые хорошо совмещаются как с отечественными, так и с импортными смесителями, которые не шумят, не текут и не нуждаются в замене прокладок. Фильтры для грубой очистки при входе в квартиру для керамики должны монтироваться в обязательном порядке.

Решение. Но звучит это гораздо проще, нежели оказывается на самом деле. Шум в водопроводе может быть следствием неисправностей у соседей. Если это так, то рекомендуется поговорить с соседями о данной проблеме и попытаться убедить их отремонтировать неисправную сантехнику. Нервы при этом придется потрепать исправно, но это зависит от соседей.

Причины стука в трубах. У данного явления опять-таки две причины его появления:

-

Отрыв клапана. Монтаж винтовых вентилей производится строго по ходу потока воды. Для этого на корпусе есть указующая стрелка. Если же данное устройство установить наоборот, то клапан рано или поздно оторвется. После чего он будет колебаться в потоке, время от времени перекрывая его. Как следствие – короткие циклические шумящие гидроудары.

-

Тепловое расширение. Из-за редкого водоразбора, трубы на горячей воде остывают. А при включении горячей воды начинают заново нагреваться. Из школьного курса физики известно что, при нагревании все материалы имеют свойство расширяться.

Из-за этого, труб,а которая прижата к бетону перекрытия, канализационному стояку или крепежной скобе, начинает менять свои первоначальные размеры, из-за чего будет немного смещаться относительно неподвижного объекта. Вот и причина постукивания. Данная проблема характерна для стального трубопровода. Пластиковые трубы, в такой ситуации перемещаются по другим объектам, не издавая шума.

Решение проблемы. Здесь главное будет достаточно точно локализовать источник шума. К сожалению, в данной ситуации придется полагаться только на зрение и слух: точных указаний куда бить или что конкретно нужно подкрутить не существует. В случае, когда слышны повторяющиеся с определенной периодичностью достаточно сильные удары, то вероятнее всего придется менять вентиль на стояке.

В данной ситуации такую работу рекомендуется доверить представителям жилищной организации. Как бы к слову, это является их непосредственной обязанностью.

В случае, когда существует ярко выраженная связь между изменением температуры стояка либо подводки горячей воды и стуком в трубах, необходимо найти точку соприкосновения трубы и стационарного объекта. К сожалению, в этой ситуации также нет универсальных решений.

Если речь идет об стальной трубе, в некоторых случаях можно поступить следующим образом: приварить к трубопроводу скобу, после чего намертво закрепить анкером. Но чаще всего, гораздо проще будет непосредственно устранить саму точку соприкосновения со стеной или другой трубой, сделав между ними небольшой зазор.

Если же речь идет о стояке в перекрытии – дырка к соседям далеко не самый идеальный вариант. Но можно поступить следующим образом: Отверстие в бетоне необходимо немного расширить, после чего заполнить его монтажной пеной. Это позволит полностью избавиться от проблемы.

Практическое занятие 9. Подбор инструментов и материалов для ремонта систем водоотведения.

Цель работы:

-Научиться подбирать инструмент для ремонта систем водоотведения.

Ход работы.

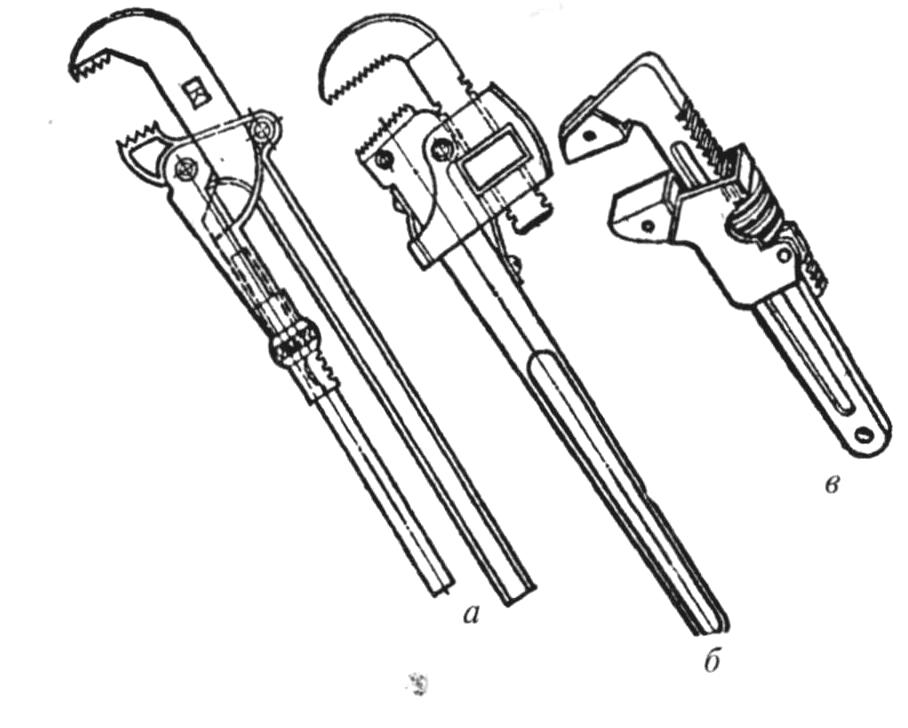

Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для ремонтных работПри проведении ремонтных работ в основном используют те же инструменты, что и при монтаже санитарно-технических систем: ключи рычажные и накидные трубные, разводные (рисунок ниже), гаечные, молотки, ножовки, зубила, отвертки, шлямбуры, бородки, клуппы, плашки и др. В таблице ниже приведен перечень основных инструментов, применяемых при ремонте сантехнического оборудования.

Ключи для ремонта санитарно-технических систем

а - рычажный; б - накидной; в - разводной с мягкими губками

Основные инструменты для выполнения ремонтных работ сантехнического оборудования

| Наименование | Нормативный документ | Количество, шт. |

| Слесарный стальной молоток | ГОСТ 2310-77* | 8 |

| Кузнечная остроносая кувалда массой 3 кг | ГОСТ 11402-75 | 3 |

| Ножовочная ручная рамка с набором полотен | ГОСТ 17270-71 | 8 |

| Ключи: |

|

|

| гаечные двусторонние с открытым зевом (комплект) | ГОСТ 2839-80* | 2 |

| гаечные разводные (комплект) | ГОСТ 7275-75 | 2 |

| радиаторные ниппельные типа К-1 | ГОСТ 12801-92 | 8 |

| гаечные торцовые (комплект) | ГОСТ 25787-83 | 2 |

| трубные рычажные (комплект) | ГОСТ 18981-73 | 2 |

| трубные накидные (комплект) с мягкими губками | ГОСТ 19733-74 | 2 |

| Малогабаритный труборез ЭЗМА | ТУ 26-1224-77 | 3 |

| Слесарно-монтажная отвертка | ГОСТ 17199-88 | 14 |

| Слесарное зубило 20x60 | ГОСТ 7211-86 | 14 |

| Слесарная бородка с конической частью диаметром 4 и 8 мм | ГОСТ 7214—72*Е | 14 |

| Твердосплавный шлямбур типа ШТ (комплект) | ТУ 22-3240-75 | 2 |

| Ручной секторный трубогиб | ТУ 36-1263-72 | 2 |

| Плоский тупоносый напильник длиной 300 мм | ГОСТ 1465-80* | 40 |

| Полукруглый, круглый напильник (комплект) | ГОСТ 1465-80* | 6 |

| Напильник трехгранный, ромбический | ГОСТ 6476-80* | 14 |

| Стальная конопатка типа К-40 | - | 8 |

| Чеканка № 2 ИР-318 | - | 8 |

| Скарпель типа 2—3 | ТУ 22-2781-73 | 8 |

| Трубная клуппа | - | 4 |

| Плашка резьбовая к клуппам | - | 8 |

| Сверла: |

|

|

| спиральное (комплект) | ГОСТ 2034-80Е | 100 |

| спиральное с твердосплавными пластинами | ГОСТ 5756-81Е | 100 |

| Стальная прямоугольная щетка | ТУ 494-01-104-76 | 8 |

| Комбинированные плоскогубцы 200 (пассатижи) | ГОСТ 17439-72* Е | 8 |

| Круглогубцы (типоразмеры 140,180) | ГОСТ 7283-93 | 4 |

| Ножницы ручные для резки металла типа 1 | ГОСТ 7210-75 | 8 |

| Пробойник (просечка) | ГОСТ 11414-75 | 8 |

| Гибкий вал для прочистки канализации длиной, м: |

|

|

| 5 | - | 8 |

| 25 | - | 8 |

| 50 | - | 2 |

| Вантуз | ТУ 38 106432-82 | 8 |

| Метчик для трубной цилиндрической резьбы | ГОСТ 19090-93 | 30 |

| Кусачки | ГОСТ 5547-93 | 4 |

| Штангенциркуль типа 1-ИП-1У-250 | ГОСТ 166-80 | 2 |

| Линейка измерительная | ГОСТ 427-75 | 8 |

Ремонтные работы имеют небольшой объем, разбросаны территориально, очень разнообразны и проводятся в стесненных условиях. Поэтому инструменты монтажника внутренних санитарно-технических систем должны быть компактными, легкими, универсальными. Удобно использовать набор инструментов в мягкой сумке или металлическом раздвижном ящике. При ремонте систем используют электрифицированный инструмент.

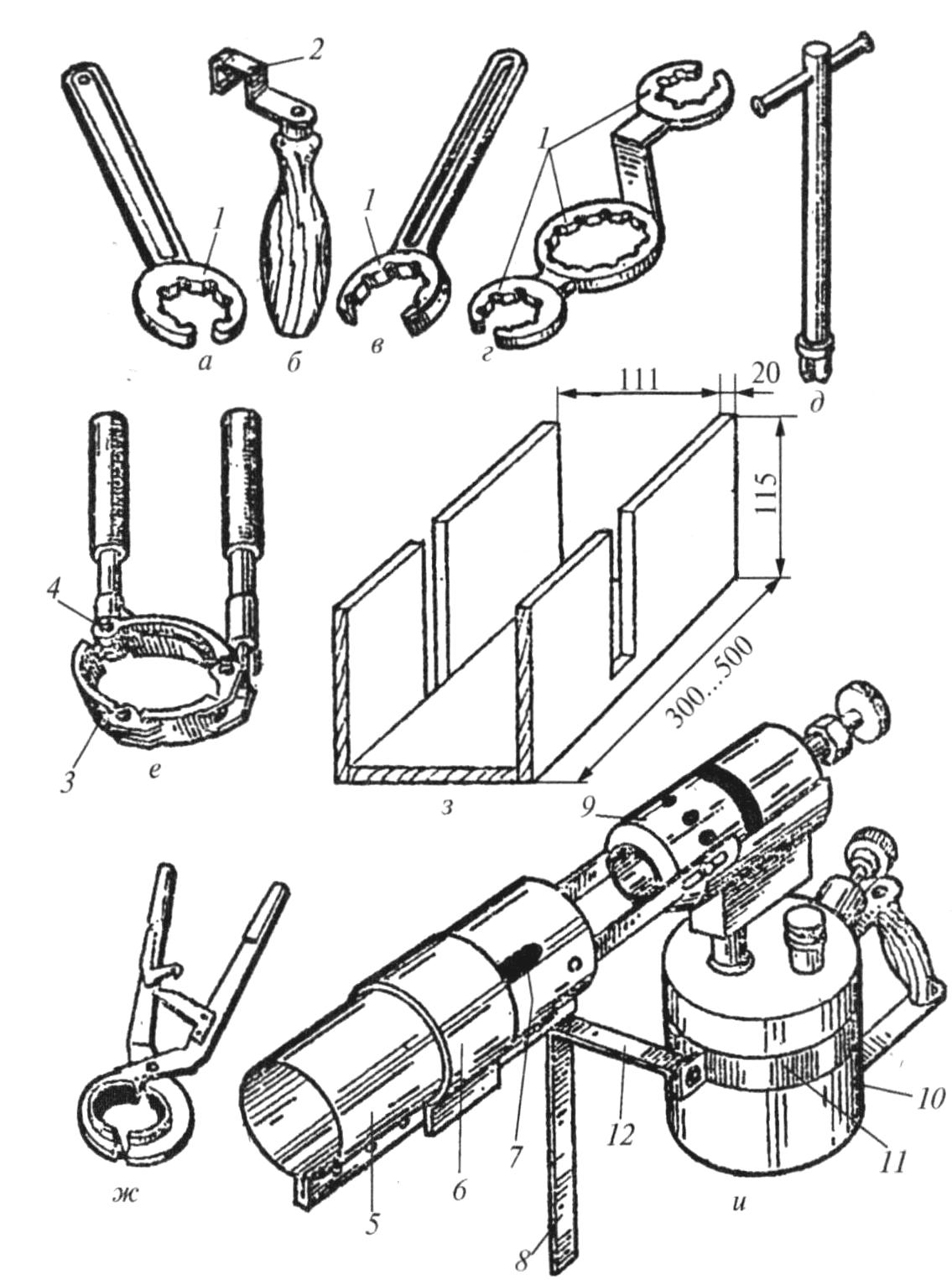

При ремонте пластмассовых труб, менее прочных, чем металлические, применяют трубные и разводные ключи с резиновыми губками на их щечках. Резьбовые соединения пластмассовых труб разбирают и собирают с помощью ключей для отворачивания муфт, накидных гаек, гибких подводок (рисунок ниже, а, б), гидрозатворов (сифонов) (рисунок ниже, в, г), выпусков (рисунок ниже, д). При монтаже труб используют специальные приспособления для захвата труб (рисунок ниже, е, ж).

Пластмассовые трубы разрезают ножовкой по металлу или столярной ножовкой с мелким зубом. Для обеспечения перпендикулярности реза применяют шаблоны в виде деревянного лотка с прорезью (рисунок ниже, з). При гибке или формировании буртов, раструбов трубы нагревают в ваннах, заполненных глицерином или минеральным маслом. Для нагрева можно использовать также паяльную лампу с насадком (рисунок ниже, и), который создает струю горячего воздуха. На кожухе 5, закрепленном на горелке 9, размещены два боковых окна 7 с подвижным шибером 6, которым регулируют объем подсасываемого воздуха и, следовательно, его температуру. Насадок закреплен на корпусе горелки 9 хомутом и с подкосом 12 и опирается на стойку 8.

При проведении ремонта пластмассовых труб используют ручные инструменты: шило, шабер, напильники, отвертку, нож, ножовку, молоток.

Инструмент для ремонта пластмассовых труб

а, б - ключи для монтажа гибких подводок; в, г - ключи для разборки соответственно бутылочных и напольных сифонов; д - ключ для монтажа выпусков; е,ж - приспособления для захвата и монтажа канализационных труб; з - шаблон для резки труб; и - паяльная лампа; 1 - головка; 2 - захват; 3 - звено; 4 - палец; 5 - кожух; 6 - шибер; 7 - окно; 8 — стойка; 9 - горелка; 10 - корпус; 11 - хомут; 12 - подкос

Практическое занятие 10. Устранение неисправностей системы канализации.

Цель работы:

-устранять неисправности системы канализации.

Ход работы.

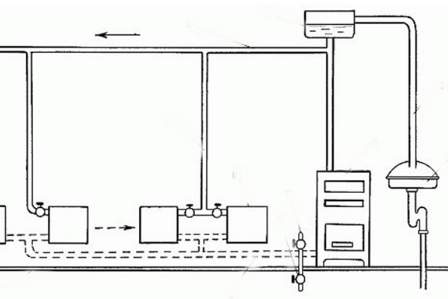

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В системах водоотведения зданий наиболее часто встречаются такие неисправности, как:

— засоры трубопроводов и гидрозатворов санитарно-техниче-ских приборов;

— повреждения трубопроводов и санитарно-технических приборов;

— утечка воды из санитарно-технических приборов;

— замерзание воды в трубах;

— проникание запахов и вредных газов в помещения;

— шум в системе водоотведения.

Из всех неисправностей систем водоотведения чаще всего встречаются засоры гидрозатворов санитарно-технических приборов и трубопроводов. Причинами появления засоров являются нарушение правил пользования системой и отсутствие профилактических осмотров и прочисток трубопроводов и гидравлических затворов.

Засоры можно ликвидировать при выполнении следующих операций:

— прокачка воды;

— осмотр и прочистка гидрозатворов;

— прочистка трубопроводов;

— химическая прочистка.

При ликвидации засоров промывкой воды санитарно-технические приборы заполняют водой, вантуз прижимают к выпуску прибора, затем сильно надавливают на ручку вантуза, выталкивая воду из-под вантуза в отводной трубопровод. Потом вантуз резко выдергивают вверх.

При прокачке водой санитарно-технических приборов, оборудованных переливами, для исключения выплескивания воды и усиления эффекта переливы плотно закрывают.

Для удаления загрязнений из бутылочного сифона отворачивают и промывают нижнюю крышку. В двухоборотных гидрозатворах отворачивают пробку в нижнем колене, спускают грязь из затвора, а затем его прочищают и промывают. Сифон-ревизия прочищается через люк после снятия крышки проволокой или стальным канатом. Перед сборкой гидрозатвора проверяется исправность резиновой прокладки между корпусом гидрозатвора и крышкой.

Прочистка унитазов производится резиновым колпаком-поршнем, гибким валом или проволокой, пропускаемой через отверстия для прочистки. Гибкий вал состоит из сердечника (стального каната диаметром 8—9 мм) и оболочки из стальной проволоки в виде спирали. Если эти операции не дают результата, то унитаз отсоединяется и прочищается со стороны выпуска.

При прочистке керамических приборов не допускается использовать толстые металлические стержни для предотвращения повреждений прибора.

Засоры гидрозатворов ванн удаляются проволокой или прокачкой воды.

Причины засоров трубопроводов системы водоотведения следующие:

— наличие длинных горизонтальных линий в системе;

— наличие мест поворота;

— недостаточные уклоны трубопроводов и небольшие расходы сточных вод;

— наличие контруклонов, переломов и отступов.

Засоры трубопроводов устраняются через ревизии и прочистки гибким валом, ершом или гибкой стальной проволокой со специальными насадками. Если засорение произошло в таком месте, где вблизи нет ревизий и прочисток и невозможно снять какой-либо санитарно-технический прибор, то в стенке трубы просверливают или пробивают отверстие диаметром 20—25 мм. Через отверстие пропускают проволоку и прочищают засор. После устранения засора отверстие закрывают резиновой прокладкой, смазанной суриком, и сверху затягивают хомутом. При капитальном ремонте в этом месте необходимо установить ревизию.

При химической прочистке трубопроводов используют порошкообразные или жидкие препараты, в состав которых входит едкий натр, разрушающий отложения. Время действия препаратов для эффективного разрушения отложений и меры безопасности при их использовании указывается в инструкции. По истечении времени действия препарата трубопроводы промываются большим количеством воды.

В отдельных случаях засоры можно устранить с помощью вантуза или струей воды.

При прочистке пластмассовых трубопроводов запрещается использовать стальную проволоку и канаты. Прочистка осуществляется длинномерными гибкими пластмассовыми трубами диаметром 16—32 мм или жестким резиновым шлангом. Засоры также можно устранять струей воды.

Крышки пластмассовых гидрозатворов, ревизий и прочисток снимают специальными ключами. При очистке от загрязнений запрещается применять металлические щетки, абразивные материалы, можно использовать влажную мягкую тряпку.

Выпуски прочищаются через смотровой колодец, через ревизию и прочистку, установленную на выпуске. Засоры выпусков ликвидируются так же, как и засоры трубопроводов.

В процессе эксплуатации происходят повреждения трубопроводов и санитарно-технических приборов. Причинами повреждения трубопроводов могут быть осадка здания и грунта, удары, коррозия, плохое закрепление санитарно-технических приборов, некачественная заделка стыков труб и отверстий, пробитых для их прочистки.

Реальный срок службы канализационных труб и соединительных частей из ПНД, ПВД и ПВХ превышает 20—25 лет. Эксплуатация таких систем показала, что надежность таких трубопроводов в большей степени зависит от вида пластмасс и способов соединения труб. Наименее надежны системы из труб и соединительных частей из ПНД с раструбами под резиновое кольцо. Для безаварийной работы такой системы должна быть обеспечена одинаковая компенсационная способность каждого соединения на стояке путем вставки гладкого конца трубы в раструб с резиновым кольцом точно по метке и установки креплений практически у каждого соединения.

Наиболее характерными видами отказов таких систем являются растрескивание труб и соединительных частей, нарушение герметичности соединений из-за износа или дефектов резиновых колец, расхождение раструбных соединений и нарушение целостности крепления труб.

В начале эксплуатации могут наблюдаться повреждения пластмассовых трубопроводов вследствие продольного изгиба стояка, зажатия стояка в перекрытии из-за отсутствия гильзы и креплений стояка. Некачественное крепление стояка приводит также к поломке соединительных частей.

Другой неисправностью при эксплуатации пластмассовых трубопроводов считаются утечки через раструбные соединения с резиновым кольцом, возникающие вследствие некачественного монтажа, температурной деформации и жесткого крепления (без резиновых прокладок)трубопроводов.

Поврежденные трубопроводы и соединительные части ремонтируются наложением водонепроницаемых накладок или заменяются.

Повреждения санитарно-технических приборов связаны в основном с некачественным монтажом и нарушением правил эксплуатации. Повреждения стальных, чугунных, керамических и фаянсовых приборов чаще всего наблюдаются в виде сколов и трещин.

Одной из причин появления трещин умывальников является неправильное соединение их с канализационной трубой, выполненное на цементном растворе, в этом случае рекомендуется использовать сурико-меловую замазку. Трещины в умывальнике могут появиться также из-за некачественного присоединения подводок холодного и горячего водопровода к смесителю или плохого крепления умывальника к стене.

Из-за неправильной эксплуатации унитаза его основание расшатывается, нарушается герметичность соединения его с канализационной трубой. Второй причиной повреждения унитаза может быть жесткая заделка выпуска в раструб канализационной трубы. Неправильное присоединение смывной трубы также приводит к поломке. В унитазах с бачками, непосредственно расположенными на них, возможно подтекание воды через резиновую манжету, соединяющую полочку с патрубком.

Поврежденные санитарно-технические приборы ремонтируют или заменяют.

Утечки воды в системе водоотведения происходят в основном через спускные устройства смывных бачков. При длительной эксплуатации бачков с донным клапаном поверхность спускного клапана деформируется и образуются зазоры между седлом и клапаном, что и служит причиной утечки воды. В других типах бачков утечки происходят из-за появления трещин в сифонах. Для устранения утечек бачки ремонтируют или заменяют.

Замерзание воды в канализационных трубах происходит из-за плохой теплоизоляции при прокладке их в неотапливаемых помещениях. Место ледяной пробки в чугунных трубах определяется по слою инея, а в пластмассовых — по расширению трубы в этом месте. Для устранения ледяной пробки в чугунных трубах используют горячую воду или электропрогрев. Вода подается к пробке снизу (по уклону).

При определении ледяной пробки в поливинилхлоридных трубах категорически запрещается их простукивать, так как при низкой температуре эти трубы становятся хрупкими. Замерзшие участки в пластмассовых трубах отогреваются горячей водой, температура воды — не более 50°С. Применение открытого огня не допускается. Если во время отогрева произошла местная деформация трубы, то этот участок заменяют.

Проникание газов и запахов в помещения из канализационной сети происходит в результате повреждения трубопроводов, соединительных частей, стыков, из-за отсутствия крышек на ревизиях и прочистках, а также воды в гидрозатворах. Места повреждений определяют осмотром и ремонтируют или заменяют.

Отсутствие воды в гидрозатворе наблюдается из-за испарения в результате длительного бездействия санитарно-технического прибора и срыва гидрозатвора.

При срыве гидрозатвора вода из него отсасывается в стояк, где при большом расходе воды образуется вакуум. Срыв гидрозатвора обычно сопровождается громкими звуками.

Причинами срыва гидрозатвора могут быть: