Урок по искусству может быть уподоблен художественному образу и для большинства детей – это первая осознанная встреча с искусством и художником. Такой урок может стать событием в жизни, побуждающим к самостоятельному творчеству. А для того, чтобы творческая деятельность подростков была удачной, необходимо вооружить их знаниями художественной грамоты.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Мы входим в картинную галерею и невольно останавливаемся. Мы еще не вошли в залы, но нас охватывает торжественное настроение.

Вступаем на лестницу. Мягкий ковер заглушает шум шагов. Осмотритесь вокруг: никто не спешит. В театре вы торопитесь, боясь опоздать к началу спектакля. Прозвенит третий звонок – и без вас распахнется тяжелый занавес, заиграет музыка и начнется первая картина. А здесь, в галерее, тысячи картин ожидают вас, и каждая из них в любой час готова вступить в беседу с вами.

Внимание! Мы в гостях у картин. Осмотритесь вокруг.

Неторопливо, медленно переходят от картины к картине посетители галереи. Останавливаются перед полотнами. И лица их становятся то печальными, то радостными.

С глазу на глаз беседуют они с великими мастерами, с волнением читают их мысли. Как песня – то радостно-светлая, то грустная,- волнует их живопись, уносит в далекие времена.

А не пойти ли и нам вслед за ними?

РАМА.

В позолоченных рамах, нарядные и торжественные, развешены они тесными рядами. ВОПРОС: А задумывались ли вы над тем, почему в галерее все картины выставлены в рамах и иногда даже в очень широких? Вы ответите, что рамы, часто покрытые позолотой, придают галерее нарядный и праздничный вид, что они украшают картины. Но это не совсем так. Рамы – это не только украшение. Значение рамы в том то и заключается, что она как бы отделяет картину от всего окружающего мира. В раму мы глядим точно в окошко, за которым открывается перед нами только то, что изобразил для нас художник. Благодаря раме мы остаемся с глазу на глаз с художником, с его мыслями и чувствами.

На каждой раме – маленькая табличка с названием картины и фамилией художника. Очень часто название говорит нам не только о содержании картины, но и о замысле художника, о том, что считал он в своей картине самым главным.

Художник Шишкин на одном из своих пейзажей изобразил сосну, занесенную снегом. Могучее дерево возвышается на краю крутого утеса. Художник назвал картину не просто «Сосна» - это каждый зритель понял бы и без названия – он назвал картину «На севере диком». Вы знаете, что это первая строчка из стихотворения Лермонтова. Именно лермонтовскую поэтическую сосну, овеянную грезами о далеком «крае, где солнца восход», и изобразил на своем полотне художник. «Одиноко» стоит она «на голой вершине» в холодном сиянии северной ночи. Художник, как и поэт, выразил настроения и мысли одинокого человека, мечтающего в суровом краю о далеком счастье. У вас на столах лежат образцы аналогий живописных и литературных произведений. В электронной папке мастер- класса тоже есть весь этот материал.

Умеем ли мы видеть?

Картины русских мастеров готовы рассказать вам о прошлом, но для этого надо научиться глубоко и вдумчиво читать картины художников, понимать живопись.

Задайте себе вопрос:

-Умеем ли вы видеть?

-А разве не все умеют видеть? – удивитесь вы. Конечно, нет.

Для человека с развитым слухом весь мир полон звуков, и все они не похожи друг на друга – одни радуют слух, другие раздражают, причиняют страдание. Для человека с развитым глазом весь мир полон красок и образов. Такой человек замечает и запоминает все, что попадает в его поле зрения, он видит прекрасное всюду и радуется ему даже в самом будничном, самом обыкновенном.

Нет, не у всех одинаково развито это особенное искусство – смотреть и видеть!

Сейчас мы с вами попробуем научиться читать картину и видеть в ней замысел художника.

ЧИТАЕМ КАРТИНУ.

Василий Григорьевич Перов. История русской живописи едва ли знает художника более страстного, непримиримого в своих убеждениях, чем Перов. Созданные им картины народной жизни до сих пор волнуют зрителя своей задушевностью и глубокой скорбью. Перов находил сюжеты для своих картин, наблюдая жизнь простых людей.

Попробуем прочесть его картину «Приезд гувернантки в купеческий дом», как рассказ, как читают интересную книгу, - прочесть не спеша, чтобы понять и прочувствовать картину. У художника тоже есть своя азбука, свои слоги, из которых слагается картина.

Что же это за люди? Как встретили они гувернантку? Что ожидает девушку в купеческом доме? Обо всем этом подробно рассказывает картина.

Начнем с самого главного слога – главные герои картины. Художник поставил их в центре, на самом переднем плане. Расположив фигуры друг против друга, художник как бы сталкивает друг с другом два мира – невежественное купечество и скромную образованную девушку. Расположение фигур на картине называется композицией и выражает главную мысль художника, идею картины.

Второй слог живописной азбуки – рисунок. Перов подробно рассказывает о своем герое, об его прошлом и настоящем, рассказывает обо всех событиях картины. Смущение на лице девушки, рекомендательное письмо в сумочке, скромная одежда рядом с дорогим, неряшливо надетым халатом купца. Карикатурное изображение купца и его барчонка-сына (их лица, ноги и руки). Еще одна героиня – дочка купца, которую и будет обучать гувернантка. Фигуры слуг с разным отношением к девушке – они играют в картине роль второго голоса.

Детали в картине не случайны. Они не только заполняют пустые места в композиции, они тоже рассказывают и помогают выразить основную мысль художника. Брошенная наспех дорожка подчеркивает встречное движение, чемодан с картонкой многое говорят о биографии молодой гувернантки; картина с бородатым стариком говорит о строгом укладе жизни в этом доме, безвкусное убранство зала, фигурные стулья для «шика». За показной роскошью скрывается самое грубое невежество.

Колорит картины – разнообразие красок, оттенков, пятен света и тени – подчеркнул и завершил характеристики героев, создал настроение, помог нам еще лучше понять и почувствовать картину.

На картине изображен самый напряженный момент: первая встреча девушки и купца. Никто еще не сказал ни слова, но вот-вот раздастся робкий, дрожащий от волнения голос гувернантки. А мы, зрители, уже знает: нет, не сладкой будет жизнь этой скромной образованной девушки в богатом доме.

На слайде мы видим репродукцию картины, фрагменты других картин, детали картины, историко-культурный материал. Используя круглую рамку, прямоугольную рамку, лупу, мы сможем точнее прочесть замысел художника. На картине Перова «Чаепитие в Мытищах» мы читаем сатирический рассказ о монашеском чревоугодии. Найдите красноречивую деталь в сумке монаха, которая расскажет вам об этом чревоугодии.

Вопросы и задания по развитию речи в этом же методическом пособии формируют наблюдательность; учат реконструировать смысл и причины того, что осталось за кадром изображения.

История в художественных образах (Васенька).

Перов В.Г. "Тройка". Ученики мастеровые везут воду. 1866.

Есть у меня одна особо любимая картина у художника Василия Григорьевича Перова. Это картина "Тройка". Сценка из жизни трех детей, вынужденных с раннего детства тяжелым трудом зарабатывать на кусок хлеба.

Рождественский бульвар начинается на Неглинной, где раньше брали воду. Самой этой речки давно уже нет, ее загнали в трубу. И с обеих ее сторон были склоны, как это полагается у речек, и довольно-таки крутые. Такими же они остались и сейчас. Картина Василия Григорьевича Перова изображает именно этот крутой склон Рождественского бульвара, по которому дети вдоль стен монастыря везут бочку с водой. … Зимний вьюжный вечер. По занесенной снегом большой проезжей дороге, мимо заиндевевшей глухой стены трое бедно одетых детей в стареньких тулупчиках (у мальчиков они, видно, с чужого плеча) и дырявых сапогах, напрягая свои слабые силенки, тащат на салазках огромную бочку с водой. Леденящие порывы морозного ветра срывают с крыш сухой снег, теребят рогожу, покрывающую обледеневшую бочку, колют острыми иглами лицо и руки. Как желанно светится огонек в маленьком, чуть виднеющемся кусочке окна, напоминая о теплом, уютном крове! Свирепый порыв ветра выбивает из-под старенького платка девочки прядки ее темных волос, зло срывает у среднего мальчика тряпицу, надетую им вместо шарфа, треплет ветхие одежонки. Сзади какой-то человек — то ли старший мастеровой, то ли сердобольный прохожий — пытается помочь детям вытянуть бочку из рытвины, и его усилия еще больше подчеркивают непосильность этого труда для слабых детских рук.

Художник вложил в образы детей-тружеников свое горячее сочувствие бедному люду. В Главное внимание Перова при работе над «Тройкой» было обращено на изображение детей. Он отводит им центральное место; они написаны особенно тщательно, любовно, бережно. (СЛАЙД) В ряде своих произведений, желая вызвать у зрителя чувство жалости, Перов всячески подчеркивал в детях черты болезненности. Дошедшие до нас подготовительные материалы к «Тройке» свидетельствуют, что и в работе над этой картиной Перов первоначально пошел по тому же пути. И в карандашном, и в масляном эскизах лица детей почти уродливы в своем крайнем истощении, ребячьи фигурки угловаты, а острые линии лохмотьев еще более подчеркивают их худобу.

Не удивительно, что оба эскиза не удовлетворили Перова. И художник выбрал путь поэтизации детских образов, придал им черты миловидности и выражение страдания.

(СЛАЙД) И сейчас речь пойдет о совсем обычном человеке, ничем не прославившем себя в русской истории, хотя образ его навеки остался в русской живописи. В своем рассказе «Тетушка Марья» Перов описывает свои поиски подходящей натуры и свою работу над образом среднего мальчика, «коренника» изнуренной «тройки». А вот далее я даю слово самому художнику: "Несколько лет назад я писал картину, в которой мне хотелось представить типичного мальчика. Долго я его отыскивал, но не смотря на все поиски, задуманный мною тип не попадался. Однако раз весною, это было в конце апреля, в великолепный солнечный день я как-то бродил близ Тверской заставы, и навстречу мне стали попадаться фабричные и разные мастеровые, возвращающиеся из деревень после Пасхи на свои тяжелые летние работы. Я стал вглядываться и в стороне заметил старушку с мальчиком. Подойдя ближе к мальчику, я невольно был поражен тем типом, который так долго отыскивал..." Женщина долго не соглашалась позволить сыну позировать художнику. "Он у меня единственный кормилец, - говорила она. - А ну как после этого на него найдёт порча и он умрёт?" Среди крестьян в то время бытовало мнение, что изображённого на рисунке человека обязательно постигнет какое-нибудь несчастье. Но после долгих уговоров Василий Григорьевич всё-таки убедил её, и картина была закончена. "Тройку" тут же купил Третьяков и повесил в своей галерее.

Он умер вскоре, этот мальчик Вася, и его мать, тетушка Марья, пришла как-то к Перову, чтобы еще раз взглянуть на сына, запечатленного художником. "Возьмите всё, что у меня есть, но продайте мне ту картину. Пусть хоть так сынок вернётся ко мне", - просила она Перова. Узнав о том, что "Тройка" теперь принадлежит другому человеку, женщина стала умолять назвать адрес нового хозяина картины. "Да здесь нет никакого секрета, - ответил Перов. - "Тройка" выставлена в галерее господина Третьякова. Давайте я вас провожу". Вот что пишет художник о встрече матери с портретом сына: "Приблизившись к картине, она остановилась, посмотрела на неё и, всплеснув руками, как-то неестественно вскрикнула: "Батюшка ты мой! Родной ты мой, вот и зубик-то твой выбитый!" - и с этими словами, как трава, подрезанная взмахом косца, повалилась на пол. Предупредив человека, чтобы он оставил в покое старушку, я пошёл наверх к хозяину и, пробывши там около часу, вернулся вниз посмотреть, что там происходит… Старушка стояла на коленях и молилась на картину. Она молилась горячо и сосредоточенно на изображение её дорогого и незабвенного сына". В.Г.Перов "Рассказы художника". Отрывок из рассказа «Матушка Марья».

Перов через год написал и послал женщине портрет сына и получил от нее благодарственное письмо, но вот следы этой работы, увы, затерялись и о ней до сих пор ничего не известно. Но зато мы знаем, что на картине "Тройка" был изображен вполне реальный персонаж, пусть не имевший громкого имени и регалий, но все же живший в ту эпоху, когда детский труд был очень нелегким.

Родственно «Тройке» и замечательное стихотворение Н. А. Некрасова «Плач детей», в котором перед читателем воочию встают трагические картины жизни детей капиталистического города.

Цель работы:

рассмотрение темы детства в стихотворении поэта Н.А. Некрасова " Плач детей " и в картине художника В.Г. Перова "Тройка",

сопоставление средств и приемов раскрытия мира детства в поэзии и живописи (антитеза, цветовые эпитеты, описание внешнего облика ребенка).

Для реализации данной цели определены следующие задачи:

Дать понимание мира детства в стихотворении Н.А. Некрасова " Плач детей " и в картине "В.Г. Перова "Тройка"

На основании знаний об анализе произведений живописи определить контрастность, цвет, выделить отдельные фрагменты картины

Сопоставить строки стихотворения и фрагменты картины

Сопоставить отношение художника и поэта к героям произведений.

Я также хочу предложить вам разработки уроков по развитию речи и МХК, творческие задания и образцы «гипертекстов» по истории стилей в русском изобразительном искусстве (на материале русской живописи XIX в.). По ним можно составлять ЦОРы, используя и дополняя факты и материалы. В электронной папке мастер-класса тоже есть весь этот материал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Мы уже знаем, как смотреть картины. Знаем, что ждет нас в музейных залах. Не раз придем мы сюда – всмотреться в полотна, уже знакомые нам по книгам, по репродукциям, по нашим беседам. Беседовать с мастерами кисти – волноваться, радоваться, наслаждаясь поэзией живописи. Вам открывается еще незнакомый мир, в котором жил и творил художник,- новый мир образов и красок. Картина радует вас, потрясает – всю жизнь становится вашим другом.

Но вот вы налюбовались картиной, а вас уже манят, зовут к себе другие полотна. Что ни картина – то новое открытие, новый рассказ, увлекательный, яркий. И так без конца. Проходит час, проходит другой, а вам все еще не хочется уходить, не хочется расставаться с картинами, потому что вы уже полюбили живопись. Она радует вас – как музыка, как волнующее стихотворение, и ничто уже не заставит вас отказаться от этой радости.

Теперь вам уже кажется странным, что ваши друзья равнодушно проходят мимо полотен. Вам кажется невероятным, как может прожить человек без живописи!

Приходите же в картинную галерею, приходите чаще. Зовите с собою друзей. Пусть и они радуются вместе с вами.

Двери музея раскрыты настежь.

Картины приглашают вас в гости.

Однажды люди шли тяжким путём по горам. Не было видно солнца днём и звёзд ночью, тучи льнули к вершинам. Нашёлся среди путников один, который назвался Проводником и вёл их. Путники истощились и часто падали, они давно уже съели последний хлеб. И Проводник, чтобы ободрить, сказал: "Вон, видите гору? За ней конец пути". И упавшие ободрились и поднялись. У той горы Проводник сказал им: "Я ошибся. Конец пути за следующей горой". И они пошли к следующей горе. И Проводник сказал на вершине её: "Я солгал вам, чтобы упавшие ободрились. Конец пути только за следующей горой".

И путники долго прощали ему ложь, потому что она помогала им идти. Но, наконец, тяжесть разочарования стала невыносимой. И даже самые сильные пришли в отчаяние и легли на землю.

"Люди, — тогда сказал Проводник. — Простите меня. Конец пути ещё очень далёк. За самой дальней вершиной ещё нет и половины пути".

И тогда поднялся с земли один из спутников и сказал: "Веди. Я пойду". И еще один встал и сказал: "Я пойду тоже". И все сильные духом встали, решив лучше умереть в пути. А слабые духом остались и тем облегчили путь сильным духом, потому что не надрывали их душ словами сомнений и отчаянья.

А Проводник, бредя впереди, всё не мог понять, отчего ложь о близком уже конце пути, не заставила людей ободриться. А правда о бесконечно ещё далёком конце пути подняла людей с обочины дороги. И они идут за ним, и он не слышит слёз и стенаний, как слышал раньше. И даже песню запели, найдя для неё силы и твёрдость духа.

И Проводник пел с ними: "Дорогу осилит идущий, хотя нет конца у дорог...

Николай Алексеевич Некрасов. Плач детей. 1860.

| Равнодушно слушая проклятья В битве с жизнью гибнущих людей, Из-за них вы слышите ли, братья, Тихий плач и жалобы детей? "В золотую пору малолетства Всё живое - счастливо живет, Не трудясь, с ликующего детства Дань забав и радости берет. Только нам гулять не довелося По полям, по нивам золотым: Целый день на фабриках колеса Мы вертим - вертим - вертим! Колесо чугунное вертится, И гудит, и ветром обдает, Голова пылает и кружится, Сердце бьется, всё кругом идет: Красный нос безжалостной старухи, Что за нами смотрит сквозь очки, По стенам гуляющие мухи, Стены, окна, двери, потолки, -

| Всё и все! Впадая в исступленье, Начинаем громко мы кричать: "Погоди, ужасное круженье! Дай нам память слабую собрать!" Бесполезно плакать и молиться - Колесо не слышит, не щадит: Хоть умри - проклятое вертится, Хоть умри - гудит - гудит - гудит! Где уж нам, измученным в неволе, Ликовать, резвиться и скакать! Если б нас теперь пустили в поле, Мы в траву попадали бы - спать. Нам домой скорей бы воротиться, - Но зачем идем мы и туда?.. Сладко нам и дома не забыться: Встретит нас забота и нужда! Там, припав усталой головою К груди бледной матери своей, Зарыдав над ней и над собою, Разорвем на части сердце ей..."

|

Мир детства в стихотворении Н.А. Некрасова "Крестьянские дети" и в картине В.Г. Перова "Тройка". Преподавание МХК и ИЗО. Введение.

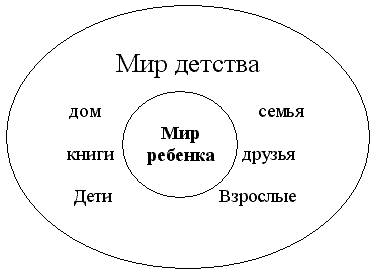

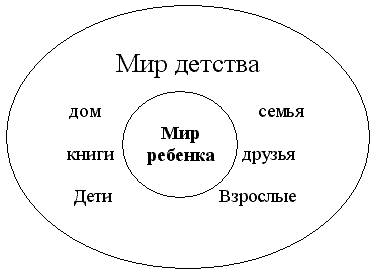

Мир детства - это не только мир ребенка.

Мир детства - это мечты, переживания, стремления очень многих детей и взрослых.

В схеме это можно показать так

О мире детства писали многие поэты и писатели А. Погорельский "Черная курица, или Подземные жители", Л.Н. Толстой "Кавказский пленник", "Детство", Ф.М. Достоевский "Мальчик у Христа на елке", О. Генри "Вождь краснокожих", Дж. Лондон "Сказание о Кише", В.Ю. Драгунский "Девочка на шаре", В.Г. Короленко "Дети подземелья", М.Твен "Приключения Тома Сойера", Л. Кэроил "Алиса в стране чудес", А.М. Горький "Детство".

В этих книгах дети разные, мне особенно запомнился рассудительный Киш Дж. Лондона, влюбленный в девочку на шаре герой В. Драгунского, добрая, милосердная девочка Дина, помогавшая русскому офицеру, попавшему в плен, рыжий мальчишка-забияка, вождь краснокожих.

Русские художники тоже показывали жизнь и судьбу детей: В.Г. Перов "Тройка", "Проводы покойника", В.А. Серов "Девочка с персиками", В.А. Тропинин "Голова мальчика", П.Пикассо "Девочка на шаре", В. Серов "Мика Морозов", В. Васнецов "Аленушка", К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Свидание", И.В. Шевандронова "В сельской библиотеки", З.Е Серебрякова "За завтраком".

В своей работе мы хотим рассказать о грустном и тревожном мире детства, который создали поэт Н.А. Некрасов в стихотворении "Крестьянские дети" и художник В.Г. Перов в картине "Тройка".

Когда мы впервые прочитали стихотворение "Крестьянские дети", то было печально его читать. Но оно привлекло внимание, особенно интересно было узнать, что известный отрывок "Однажды в студеную зимнюю пору" является частью большого стихотворения. Такое же впечатление печали возникло, когда впервые увидели картину "Тройка" В. Перова.

Цель работы:

рассмотрение темы детства в стихотворении поэта Н.А. Некрасова "Крестьянские дети" и в картине художника В.Г. Перова "Тройка",

сопоставление средств и приемов раскрытия мира детства в поэзии и живописи (антитеза, цветовые эпитеты, описание внешнего облика ребенка).

Для реализации данной цели определены следующие задачи:

Дать понимание мира детства в стихотворении Н.А. Некрасова "Крестьянские дети" и в картине "В.Г. Перова "Тройка"

На основании знаний об анализе произведений живописи определить контрастность, цвет, выделить отдельные фрагменты картины

Сопоставить строки стихотворения и фрагменты картины

Сопоставить отношение художника и поэта к героям произведений.

Что сближает эти два произведения? Конечно, позиция авторов: и поэт Н. Некрасов и художник В. Перов нежно относятся к своим героям.

Для Некрасова крестьянские дети - "милые плуты", "души умиленье".

Художник Перов даже в названии картины "Тройка" вложил горечь при виде этих трех несчастных детей.

Рассмотрим, как создают поэт и художник образы героев.

Приемы создания образов

| Н.А. Некрасов | В.Г. Перов |

| Антитезы |

| Русской душе | Непосильный груз и везущие его дети |

| Мучительно мило. | Стена, дорога, небо и дети |

| Зимнего солнца | Усилия детей и тяжесть бочки |

| Холодный огонь. | Бесконечный путь |

| Те честные мысли | Огромная стена и маленькая точка (это дети) |

| Которым нет воли, | Трое детей и один взрослый человек |

| Которым нет смерти | "тройка" и рядом бегущая собака |

| Дави не дави. | |

| В которых так много и злобы и боли, в которых так много любви | |

| Малюточка крикнул басом | |

| Семья-то большая; да два человека всего мужиков | |

Вывод: в антитезе даны слова: мучительно-мило, солнце-огонь, воля-смерть; злоба, боль, любовь, малюточка, бас, большая семья, два человека всего мужиков, антитеза помогает понять и почувствовать любование Некрасова крестьянскими детьми, особенно забавно выглядит противопоставление маленького ребенка и его недетской важности, понимания того, что он помогает семье. Антитеза в картине Перова раскрывает всю безысходность положения детей.

Нелегко понять внутренний мир человека. Для его раскрытия поэты и художники используют описание внешнего облика, глаз героев.

Описание внешнего облика детей, их глаз

| Н.А. Некрасов | В.Г. Перов |

| У мальчика Власа | Одежда детей не по их росту |

| Большие сапоги | Старая, потрепанная |

| Овчинный полушубок | Шарф, веет на ветру, мальчика, и сползший от порывов ветра с девочки платок |

| Большие рукавицы | Нет варежек или перчаток, руки девочки покраснели от холода |

Вывод: если Н. Некрасов описывает своего Власа с легкой иронией, то В.Перов через описание показывает страшную нищету детей, этих маленьких "бурлаков".

Описание глаз

| Н. Некрасов | В. Перов |

| описание глаз детей |

| Все серые, карие, синие глазки - смешались, как в поле цветы, Глаза внимательные | глаза мальчика устремлены на зрителя, но он нас не видит, ему так тяжело, что его взгляд как бы остановился |

| В этих глазах "покой, свобода и ласка", в них "святая доброта" | взгляд маленького мальчика - в сторону от зрителя, взгляд девочки - из полуоткрытых глаз задумчивый. |

Как определить глаза в картине "Тройка"? Нам помог - словарь литературных эпитетов: глубоко-запавшие, скорбные, серые, остекленевшие.

Можно сделать вывод, что через описание глаз авторы открывают души детей, радость (у Некрасова), горе (у Перова).

Мир детства - это и быт, жизнь детей, их ранний труд, часто очень тяжелый.

Описание труда детей

| Н.Некрасов | В. Перов |

| к Ванюше труд оборачивается сначала "нарядной своей стороной" | В. Перов показывает труд детей не с "нарядной стороны", а с темной - изнуряющей, губительной |

Вывод: Некрасов хотел показать, что ребенок должен видеть радость от труда, который дает богатый урожай, приносит человеку почет, а Перов показывает труд как наказание для беззащитных детей.

Когда читаешь стихи или смотришь на картину, то видишь цвет, который помогает увидеть что-то новое в героях.

У поэта Н.А. Некрасова можно встретить цветовые эпитеты, у художника В.Г. Перова цвет "говорящий".

| Роль цветового эпитета | Роль цветовой гаммы |

| Н.А. Некрасов | В.Г. Перов |

| глаза детей - серые, карие, синие, синеющие, беленький бледно-лиловые, красные, темные | цвета темные, серые, черные, грязно-белые. |

| синеющая лента реки | небо - серое, грязное, мрачное, давящее |

| венок беленький, чистенький, бледно-лиловый | одежда - черная, грязная, серая, коричневая, розоватая обувь - грязная, черная, блеклая |

| цветок красный | бочки - блеклые, заиндевелые. |

| туча темная | стена - заиндевелая, коричневая |

| | Рогожи - светло-коричневый цвет |

| | Дорога, небо, стена - все в каком-то мареве |

| | Город - в полумраке, кажется страшным чудовищем |

Вывод: цветовой эпитет у Некрасова показывает глаза детей, разнообразие цветов, окружающую природу, это - теплые тона, у Перова - цвета холодные, мрачные, создают тяжелое настроение.

В литературе для передачи изменений авторы вводят разнообразные глаголы. Художник движение может передать с помощью отдельных деталей. Что можно увидеть в анализируемых произведениях?

Передача динамики, движения

| Н.Некрасов | В. Перов |

| Влас не "идет", не "бредет", не "шагает", но "шествует" ("шествует" - торжественное слово, которое использует поэт, чтобы показать, что этого мальчика - труженика надо уважать) | Дети на картине тоже не "идут", они "бредут", а не шагают, их обгоняет собака, шаги тяжелые медленные, делаются с усилием |

| Влас ведет лошадь "в спокойствии чинном" (он не суетится, не подпрыгивает, как сделал бы любой ребенок" Влас рванул под уздцы, дети кинулись прочь, дети делают грибные набеги, раскапывают листья, обшаривают пни, ловят пиявок, колотят белье. | ветер на картине бьет им в лицо, сбивает с ног, сдувает платок, срывает шарф, развевает волосы, отлетающие от ветра полые одежды, бегущая собака, наклонившейся под порывом ветра кустик, с которого вот-вот оторвутся три оранжевых листочка |

Вывод: при помощи глаголов (их в тексте 247) и деталей передающих движения Некрасов и Перов создают картину изменений, в картине много движений от порывов ветра, холодного, леденящего.

Заключение.

В стихотворении Некрасова "Крестьянские дети" видна его добрая улыбка, его стихи теплые.

Для него дети - носители будущего, он утверждает, что духовный мир крестьянских детей богат, он живут в гармонии и согласии с миром природы.

У детей Перова нет будущего, они обречены на нищету и смерть.

Настроение после знакомства со стихотворением Н. Некрасова "Крестьянские дети" - светлое, картина В. Перова "Тройка" - тяжелое, грустное.

Тема детства в литературе и живописи волновала и будет волновать читателей. Мастера искусства используют для этого разнообразные приемы и средства: противопоставление и сопоставление, проникновение во внутренний мир ребенка, использование изобразительных средств языка.

Раскрывая мир детства, авторы показывают мечты и стремления детей, а также и мир взрослых, их труд, взаимоотношения детей и родителей.

Думается, что тема детства и ребенка будет одной из ведущих в искусстве, потому что мир детства незабываемый. Авторы заставляют нас вглядываться в чужое лицо внимательней, чем в свое, переживать как собственную чужую боль. Но завершить свое исследование я хочу строчками из "Крестьянских детей". Мне кажется, что поэт обращается и сейчас ко всем детям.

Играйте же, дети! - Растите на воле!

На то вам и красное детство дано,

Чтоб вечно любить это скудное поле,

Чтоб вечно вам милым казалось оно.

Храните свое вековое наследство,

Любите свой хлеб трудовой -

И пусть обаянье поэзии детства

Проводит вас в недра землицы родной!..

Тема урока: Создание повествовательного текста с элементами описания на основе картины В.Г.Перова «Тройка». Развитие речи и ИЗО.

Тип урока: урок совершенствования знаний, умений и навыков.

Вид урока: сочинение по картине с предварительной коллективной подготовкой и возможностью выбора варианта работы: 1) составление рассказа по его началу, 2) письмо сочинения по готовому плану, 3) самостоятельная работа целиком.

Цели: образовательные - знакомство с творчеством художника В.Г.Перова, попытка погружения в атмосферу социального неравенства, повторение правил правописания безударных гласных в корне слова, в

окончаниях имён прилагательных, в приставках; непроизносимых и удвоенных согласных;

воспитательные: - осмысление этических категорий добра, справедливости, сострадания к ближнему, формирование активного отношения к жизни; воспитание чуткости к художественному слову;

развивающие - развитие умения воспринимать содержание картины, её композицию, детали; выражать своё отношение к изображенному; развитие умения выявлять авторский замысел, авторскую позицию через анализ художественного произведения (картины); совершенствование умения правильно строить предложения и употреблять их в тексте; развитие умения создавать повествовательный текст с элементами описания, учитывая его структурные компоненты и используя в речи имена прилагательные в качестве эпитетов;

Наглядные пособия и ТСО: мультивидео проектор, презентация, карточки со словами для орфографической подготовки.

Организационный момент: Здравствуйте, ребята! Садитесь. Я очень рада вас видеть сегодня. Ведь, несмотря на непогоду, вы пришли в школу. Скажите, пожалуйста, какие вы испытывали ощущения, выйдя на улицу. (Холодный пронизывающий ветер, колючий снег, мороз) Эти ощущения вам сегодня помогут в работе на уроке развития речи. Вести его у вас буду я. Зовут меня Юлия Владимировна. Ребята, а чем занимаются на таком уроке?

(Развивают речь, пишут сочинения, наблюдают над употреблением слов в прямом и переносном смысле, создают свой текст и др.)

Объявление темы и целей Сегодня на уроке вы будете писать сочинение по картине известного художника Василия Григорьевича Перова. Вам придётся, внимательно рассмотрев картину, составить связный рассказ, в котором будут использованы различные художественные средства языка.

Вступительная беседа Василий Григорьевич Перов родился 1834 году, умер 1882 году. В каком веке жил и творил этот замечательный человек? История русской живописи едва ли знает художника более страстного, непримиримого в своих убеждениях, чем Перов. Созданные им картины народной жизни до сих пор волнуют зрителя своей задушевностью и глубокой скорбью. Перов находил сюжеты для своих картин, наблюдая жизнь простых людей. У доведенных до нищеты родителей не было средств не только учить детей, но даже хоть кое-как накормить детей, спасти их от голодной смерти. Хорошо если детям не приходилось просить милостыню, если удавалось пристроить их в ученье - на фабрику или в мастерскую, в магазин или в лавку. Хозяева заставляли учеников выполнять самую тяжёлую, самую чёрную работу, а в «награду» маленьким рабам доставались скудная пища, грязные лохмотья, грубые издевательства и оскорбления…(Просмотр картин «Спящие дети», «Мальчик мастеровой», Чаепитие в Мытищах»)

Перов был одарён не только талантом живописца. Иногда он писал рассказы. Эти рассказы всегда были правдивыми, также как и его картины. А сейчас вы составите свой правдивый рассказ по его картине «Тройка».

Рассматривание картины. Звучит вьюга (магнитофон).

Молчаливое рассматривание картины.

Беседа по содержанию картины Первичное восприятие.

Какие мысли и чувства вызывает у вас эта картина?

Как вы думаете, почему художник решил её написать?

Почему Василий Григорьевич назвал картину «Тройка»? (Тройка лошадей обычно везёт какой-либо груз, лошади в то, время были самой используемой тягловой силой). Позднее к названию картины художник приписал: «Ученики мастеровые везут воду»

Обсуждение картины, структуры содержания. Какое время года изображено?

Какая часть суток?

Вспомните свои утренние ощущения и опишите погоду.

Кто главные герои картины?

Что тащат трое ребят?

Какими вы видите детей? Что вы можете о них сказать?

Во что и как они одеты?

Что выражают их лица? Рассмотрите их внимательнее.

Картина «Тройка» была уже начата, вспоминал Василий Григорьевич Перов, но ему никак не удавались лицо и фигура среднего «ученика». А именно он едва ли не первый, привлекает внимание зрителей.

Весной в погожий солнечный день художник бродил близ городской заставы, приглядывался к прохожим. Вдруг он заметил женщину с мальчиком - и тотчас понял, что вот такого мальчика он мучительно и долго искал. Перов разговорился с путниками. Новые знакомые шли из рязанской деревни, добрались до Москвы, а переночевать было негде. Художник привёл их к себе в мастерскую. Там он показал гостям начатую картину и попросил позволения написать с мальчика портрет.

Пока он работал, женщина рассказывала ему про свою жизнь. Звали крестьянку тётушка Марья. Судьба её не баловала. Жила она в бедности, похоронила мужа, детей. Осталось у неё одно утешение - двенадцатилетний сынок Васенька.

Художник слушал печальную повесть, а на холсте с каждым движение кисти всё явственнее показывалось лицо мальчика. Запряженный в тяжелые, неподатливые сани, с трудом шагающий навстречу холодному ветру, он будет теперь напоминать зрителям о трудной доле многих ребят.

Прошло около четырёх лет. Картина «Тройка» давно висела в Третьяковской галерее. Однажды рано утром к Перову пришла нежданная гостья - деревенская старушка в полушубке и больших, покрытых грязью лаптях. Художник едва узнал в ней тётушку Марью. Она рассказала, что прошлым летом её единственный сынок Васенька заболел и умер; неутешная мать продала весь свой скарб, зиму работала, скопила немного деньжонок и теперь хочет купить картину, где нарисован её сынок. Василий Григорьевич объяснил тётушке Марье, что купить картину нельзя, а посмотреть можно. Картину «Ученики мастеровые везут воду», и мальчика Васю знают все и ещё узнают многие тысячи людей. Искусство живописи подарило Васе вечную жизнь.

В галерее крестьянка опустилась на колени перед полотном. Это была горькая и дорогая награда художнику.

Минута психологической разгрузки. Давайте и мы встанем, молча закроем глаза и представим эти события.

Продолжим рассматривание картины. Кого вы ещё видите на картине? Кто решил помочь детям, облегчить их нелёгкий труд?

Кто сопровождает ребят, бежит рядом, поддерживая их лаем?

Какие краски преобладают в этой картине и почему?

О чём рассказывает эта картина?

Какие мысли и чувства вызывает у вас эта картина?

Словарно-орфографическая подготовка. Вы внимательно рассмотрели картину, подобрали множество образных слов и выражений, чтобы их грамотно записать, давайте вспомним правописание встречающихся орфограмм.

Запись на доске словосочетаний, которые могут быть использованы учащимися в работе:

обездоленные дети ( безударная гласная в приставке без-, корне -дол- доля, удвоенная «н» в суффиксе)

детство, лишенное счастья и радости

жгучее желание закончить работу

изнемогая от тяжести

выбиваясь из последних сил

безучастный к окружающему взгляд

несчастные, скорбные лица

едва переставляя ноги

фигуры детей вызывают сострадание

сочувствует бедным ребятишкам

Письменная работа (непосредственно сочинение) А теперь запишите те мысли и чувства, которые возникли у вас в ходе обсуждения содержания картины.

Объяснение вариантов работы. У вас на столах листочки, на которых вы будете писать. Внимательно их рассмотрите. На некоторых из них уже дано начало рассказа и вам нужно его только продолжить и закончить. На других есть лишь план описания в форме вопросов. А третьи имеют лишь пустые строчки для письма. Каждый из вас имеет право самостоятельно выбрать, как ему работать над описанием картины и творить. В правом углу обязательно напишите свою фамилию.

Процесс работы происходит под музыку

Итог работы: Давайте подведём предварительные итоги нашей работы. Прочитайте, что же у вас получилось. (Чтение нескольких работ)

Замечательный художник Михаил Нестеров говорил о своём учителе, что у Перова не только сильный талант, но и горячее сердце.

И слушая ваши сочинения, я понимаю, что жар этого сердца передаётся через столетия и зажигает новые искорки доброты, сострадания и желания помочь.

Т ворческая работа

ворческая работа

учащегося ___ класса

средней школы № __

______________________________________

______________________________________

Мир детства в стихотворении Н.А. Некрасова "Крестьянские дети"

и в картине В.Г. Перова "Тройка".

Цель работы:

рассмотрение темы детства в стихотворении поэта Н.А. Некрасова "Крестьянские дети" и в картине художника В.Г. Перова "Тройка",

сопоставление средств и приемов раскрытия мира детства в поэзии и живописи (антитеза, цветовые эпитеты, описание внешнего облика ребенка).

Задачи:

Дать понимание мира детства в стихотворении Н.А. Некрасова "Крестьянские дети" и в картине "В.Г. Перова "Тройка"

На основании знаний об анализе произведений живописи определить контрастность, цвет, выделить отдельные фрагменты картины

Сопоставить строки стихотворения и фрагменты картины

Сопоставить отношение художника и поэта к героям произведений.

_ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметка учителя

Т

Т ворческая работа

ворческая работа

учащегося ___ класса

средней школы № __

______________________________________

______________________________________

Сочинение

по картине В.Г.Перова «Тройка» (или «Ученики мастеровые везут воду»)

Как мы смотрели глазами художника.

План:

Какое время года изображено на картине?

Какая стоит погода?

Что тащат трое ребят?

Что ты можешь сказать о них?

Что выражают их лица?

Кто решил помочь детям?

Какие мысли и чувства вызывает у тебя эта картина?

_ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметка учителя

Орфографическая подготовка обездоленные дети

детство, лишенное счастья и радости

жгучее желание закончить работу

изнемогая от тяжести

выбиваясь из последних сил

безучастный к окружающему взгляд

несчастные, скорбные лица

едва переставляя ноги

фигуры детей вызывают сострадание

сочувствует бедным ребятишкам

Лексическая подготовка:

Дети - уставшие, обессиленные,

измученные, обездоленные

Лица, взгляд - измождённые, страдальческие, горестные.

Одежда - ветхая, рваная, с чужого плеча.

Мороз - жгучий, лютый, суровый.

Ветер - леденящий, встречный, яростный.

Ноша - невыносимо тяжёлая, непосильная.

«Гипертексты» на примере творчества К. П. Брюллова.

К. П. Брюллов. Всадница. 1832. Холст, масло, ГТГ.

К. П. Брюллов. Всадница. 1832. Холст, масло, ГТГ.

1. Информативный текст.

«Всадница» была написана в 1832 год, когда Карл Павлович Брюллов жил на Италии, в Милане. Близкий друг художника, состоятельная аристократка Юлия Самойлова заказала молодому мастеру портрет своих воспитанниц. Это были юная родственница умершего композитора Джузеппе Пачини. Того самого Пачини, опера «Последний день Помпеи» которого натолкнула Брюллова на тему знаменитой в будущем картины. Живописец писал двух сестер на вилле под Миланом. В центре картины на горячем cкакуне изображена Джованина Пачини. Лошадь горячится, но всадница сидит прямо и уверенная в себе. Слева от юной амазонки балкон, на который выбежала её младшая сестра, в глубине - тенистый парк. Общий силуэт всадницы и коня наподобие треугольника - устойчивую издавна любимую форму построения пара, портрета. Так решали многие композиции: Тициан, Веласкес, Рубенс, Ван Дейк. Под кистью Брюллова старая, композиционная схема истолковывается по-новому. Художник вводит в картину фигуру ребёнка. Маленькая девочка, услышав топот коня, стремительно выбежала на балкон и протягивает руку через решётку. И восторг, и боязнь за наездницу выражает её лицо. Нота живого непосредственного чувства умеряет холодную величавость портрета, придаёт eму посредственность и человечность. Картина была выставлена в Милане, затем её могли видеть среди других произведений искусства гости Самойловой. В году любовался портретом известный русский поэт и переводчик В. А. Жуковский.

Люблю я Матильду, когда амазонкой

Она воцарится над дамским седлом

И дёргает повод упрямой ручонкой,

И действует буйно визгливым хлыстом.

Гордяся усестом красивым и плотным,

Из резвых очей рассыпая огонь,

Она - властелинка над статным животным,

И деве покорен неистовый конь,

-Скрежещет об сталь сокрушительным зубом,

И млечная пена свивается клубом,

И шея крутится упорным кольцом.

Красавец-под девой он топчется, пляшет,

И мордой мотает, и гривою машет,

И ноги, как нехотя, мечет потом,

И скупо идёт прихотливою рысью,

И в резвых подскоках на мягком седле,

Сердечно довольная тряскою высью,

Наездница в пыльной рисуется мгле:

На губках пунцовых улыбка сверкает,

И ножка-малютка вся в стремя впилась,

Матильда в галоп бегуна подымает

И зыблется, хитро на нём избочась,

И носится вихрем, пока утомленье

На светлые глазки набросит туман...

Матильда спрыгнула - и в сладком волненье

Кидается бурно на пышный диван.

Вопросы и задания для работы:

Какие новые черты ввёл К. П. Брюллов в старую композиционную схему парадного портрета? Опишите всадницу и её сестру.

Опишите известную вам картину, изображающую всадницу, и сравните её со стихотворением В.Г. Бенедиктова.

К. П. Брюллов. Последний день Помпеи. 1830-1833.. Государственный Русский музей.

1. Информативный текст.

С лета 1827 года, когда Брюллов впервые посетил раскопки Помпеи, у него появился грандиозный замысел монументальной исторической картины. Вид Помпеи ошеломил художника. Раскопки древнего города, погибшего во время извержения Везувия 24 августа 79 года, были начаты ещё в XVII веке. Особенно интенсивно велись археологические работы в 1808-1815 годах. Сохранившийся пол слоем лавы город являл собой поразительное зрелище внезапно оборвавшейся жизни. Колеи на мостовой были свежи. Не выцвела красная краска надписей, сообщавших о зрелищах, о сдаче помещений. В кабачках на столах остались следы от чаш с вином. От первой мысли о будущей картине до её завершения прошло долгих шесть лет.

Описание катастрофического извержения Везувия художник нашёл в письмах очевидца Плиния Младшего12 римскому историку Тациту. Работая над картиной, Брюллов основывался на изучении истории и археологии, живой натуры и освоении великого наследия прошлого.

День катастрофы представлен в картине трагически мрачным. Непроглядная грозовая чернота нависла над землёй, кроваво-красное зарево заливает вдали небосвод, тьму разрывают длинные, острые молнии. Грохот подземных толчков, треск падающих зданий, крики, стоны, мольбы оглашают воздух. Перед лицом смерти открывается суть человеческой души. Каждая группа в «Помпее»-это своего рода «портрет» чувств, именно поэтому все герои, независимо от позы, повёрнуты к зрителю лицом. Вор, крадущий упавшие на землю драгоценности, воплощает корыстолюбие. Семья, укрывшаяся плащом, ищущая спасения в бегстве, смятение и страх. Коленопреклонённые мать с детьми недвижны, их вера в милосердие бога так велика, что они не трогаются с места, отдавшись молитве. Над ними высится мужественная фигура христианского священника, не знающего сомнений и боязни, а в глубине холста языческий жрец, убегающий в страхе, забыв о своей пастве, наивная аллегория, показывающая преимущество христианской церкви над языческой. Гибель Помпеи в представлении Брюллова-это гибель всего античного мира, символом которого становится центральная группа холста - прекрасная женщина, разбившаяся, упав с колесницы.

Помпеи не меньшую роль, чем живые итальянские впечатления, сыграли размышления Брюллова о судьбе России. Особенное значение, вероятно, имела для него встреча с композитором Глинкой в Неаполе в 1831 году. Брюллов впервые от очевидца услышал о кровавых событиях восстания декабристов, разыгравшегося 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге. С одной стороны, слепая стихия, отнимающая человеческие жизни; с другой стороны, человек, сохраняющий честь, достоинство, высокие нравственные понятия в самых тяжких испытаниях - обе эти мысли легли в основание «Помпеи». Брюллов сумел в картине на сюжет древней римской истории выразить идеи, волновавшие в ту пору лучших из его соотечественников.

2. Современники о картине. В.Г. Белинский. История Петра Великого. 1849.

«Последний день Помпеи» - колоссальное изображение гибели несчастного города, проникнутое глубокой идеей, превосходно выраженной в борьбе человека с природой, его нравственных сил с её физическим и слепым могуществом,- высокая драма, в которой все чувства и страсти развиты с изумительным знанием человеческого сердца: произведение, достойное стоять наряду с лучшими памятниками европейской живописи.

Н.А. Рамазанов. Материалы для истории художеств в России. Брюллов Карл Павлович. 1863.

Брюллов явился Прометеем, как нашей Академии, так и публики.

Толпы посетителей врывались в залы Академии, чтобы взглянуть на Помпею. Эта картина нужна была для нашей публики. Огонь Везувия и блеск молнии, похищенные с неба и заключённые в раму силою искусства, пробудили ещё дремавшую для искусства публику, большая часть которой до той поры посещала Академию лишь по приглашению газет, или входила в неё потому, что видела большой съезд экипажей у её парадных ворот; но как только появилась картина Помпеи, ослеплённая публика сперва изумилась этим необыкновенным произведением живописи, а потом одушевилась пролитою в них жизнью; очарованная оптическим обманом зрения, она поняла всю прелесть и увлекательность искусства, и спуская глаза с «Последнего дня Помпеи», невольно переносила свой взгляд на другие картины, висевшие по стенам той же залы... Известно, что Вальтер Скотт, увидев эту картину, назвал её эпопеей; по этому поводу сам Брюллов говорил не раз: вот у меня так был посетитель, - это Вальтер Скотт; просидел целое утро перед картиной; весь смысл, всю подноготную проник. Парижская академия почтила Брюллова почётною золотою медалью. После чествования Европы Карл Павлович возвратился в Россию.

А.Н. Мокрицкий. Воспоминания о К.П. Брюллове. 1855.

11 июня 1836 года в Академии был дан обед в честь Брюллова, приехавшего из Италии. Члены Академии и почётные гости собрались в круглую залу. Когда в сопровождении президента вошёл туда Брюллов, конференц-секретарь приветствовал его краткой речью, в которой объяснил цель этого собрания и представил Брюллова обществу; старшие подходили к Брюллову с приветствием, обнимали его и пожимали ему руки... Когда вошёл Брюллов, я тихонько убрался из зала и вошёл в античную галерею, где собраны были воспитанники, с нетерпением ожидавшие знаменитого гостя. Я сказал им: «Пришёл!» и это магическое слово, как электрическая искра, передалось по рядам... Не прошло пяти минут, как дверь раскрылась широко; вошёл Брюллов, оркестр, составленный из воспитанников, грянул, а пансионер Кудинов пропел куплеты, сложенные воспитанником Норевым. Я не сводил глаз с виновника торжества, с жадностью ловил малейшее его движение. Он стоял неподвижно, наклонив немного свою прекрасную голову, в глазах у него блистал тихий восторг, а торжественная улыбка придавала его лицу невыразимую приятность. Пение куплетов кончилось и громкое «Ура! Да здравствует Брюллов!» сопровождало его до залы, где был приготовлен стол, обед. Восторг юношей воодушевил всех. Важное безмолвие почётных гостей и членов Академии, украшенных звёздами, уступило место всеобщему восторгу.

5. Исторический источник о гибели Помпеи. Плиний Младший об извержении Везувия.

Историк и писатель Плиний Младший был свидетелем катастрофы, во время которой погибла Помпея. В своём письме римскому историку Тациту он рассказывает об этом поразившем его событии Плиний Тациту привет. Ты говоришь, что тебе очень захотелось узнать, какие же страхи и бедствия претерпел я, оставшись в Мизене. «Дух мой содрогается, о том вспоминая... всё же начну».

Уже много дней ощущалось землетрясение, но в ту ночь оно настолько усилилось, что всё, казалось, не только движется, но становится вверх дном. Уже первый час дня, а свет неверный, словно больной. Дома вокруг гремят. Решено, наконец, уходить из города; за нами идёт толпа людей, потерявших голову и предпочитающих чужое решение своему; с перепугу это кажется разумным; нас давят и толкают. Выйдя за город, мы останавливаемся. Сколько удивительного и сколько страшного мы пережили! Мы видели, как море отходит назад; земля, сотрясаясь, как бы отталкивала его. Берег явно продвигался вперёд; много морских животных застряло в сухом песке. С другой стороны черная страшная туча, которую прорывали в разных местах огненные зигзаги; она разверзалась широкими полосами. похожими на молнии, но большими. Вскоре эта туча опускается к земле и накрывает море. Падает пепел, ещё редкий. Я оглядываюсь назад. Густой чёрный туман, потоком расстилающийся по земле, настигал нас. Мы не успели оглянуться - вокруг наступила ночь, не похожая на безлунную или облачную: так темно бывает только в запертом помещении при потушенных огнях. Слышны были женские вопли, детский писк и крик мужчин, одни окликали родителей, другие детей или жён и старались узнать их по голосам. Одни оплакивали свою гибель, другие гибель близких, некоторые в страхе перед смертью молили о смерти; многие воздевали руки к богам; большинство объясняло, что нигде и никаких богов нет, и для мира это последняя вечная ночь.

6. А. С. Пушкин. Везувий зев открыл... 1832.

Некоторые стихотворения А. С. Пушкина посвящены художникам и их творениям. Восторженными стихами откликнулся он на привезённую в Петербург из Италии картину К. П. Брюллова.

Везувий зев открыл - дым хлынул клубом - пламя

Широко развилось, как боевое знамя.

Земля волнуется – с шатнувшихся колонн

Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,

Толпами, стар и млад, под воспаленным прахом

Под каменным дождем бежит из града вон.

Вопросы и задания для работы:

Опишите картину К. П. Брюллова «Последний день Помпеи». Какие главные фигуры и группы людей выделяет художник?

Какие человеческие чувства показывает К. П. Брюллов в своей картине?

Как проявились в ней романтические тенденции?

В чём прослеживаются традиции классицизма?

Какова дальнейшая судьба картины? Как оценили её современники?

Методические установки при разработке ЦОР.

Работа над биографией. Этот текст предполагает знакомство с творчеством данного художника.

Работа над текстом по слайдам. Этот основной текст, описывающий произведение, иллюстрируемое диапозитивом, подлежит активному усвоению.

Работа с дополнительными текстами. Эти тексты направлены на расширение информации о данном произведении. Цель - воссоздание того историко-культурного фона, в условиях которого создавалась картина, что, несомненно, способствует лучшему пониманию её специфики.

На основе текстов учащимся можно предложить вопросы и задания, направленные на выработку навыков восприятия произведений живописи, помогающие понять своеобразие данного произведения, анализировать, охарактеризовать его композицию, описать впечатление, которое производит на них данное произведение, высказать мнение об этом произведении, сравнить его с мнением авторов текстов.

Подготовка творческих заданий по истории стилей в русском изобразительном искусстве (на материале русской живописи XIX в.). Составьте ЦОР, используя и дополняя эти факты и материалы.

ОРЕСТ АДАМОВИЧ КИПРЕНСКИЙ

О. А. Кипренский. Портрет Е. С. Авдулиной.

Современники о портрете Е. С. Авдулиной.

Е. П. Ростопчина. Я не для счастья рождена!

О. А. Кипренский. Портрет поэта А. С. Пушкина.

Современники о портрете А. С. Пушкина.

Современники об А. С. Пушкине (описание наружности поэта).

А. С. Пушкин. Кипренскому.

СИЛЬВЕСТР ФЕОДОСИЕВИЧ ЩЕДРИН

С. Ф. Щедрин. Новый Рим. Замок св. Ангела.

Современники о картине «Новый Рим. Замок св. Ангела».

Н. В. Гоголь. Рим. Отрывок.

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ТРОПИНИН

В. А. Тропинин. Кружевница.

Современники о картине «Кружевница».

Е. П. Ростопчина. Неоконченное шитьё. Отрывок.

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ ВЕНЕЦИАНОВ

А. Г. Венецианов. На пашне. Весна.

Современники о художнике.

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ИВАНОВ

А. А. Иванов. Явление Христа народу.

Современники о картине «Явление Христа народу».

Н. В. Гоголь. Портрет

ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ ФЕДОТОВ

П. А. Федотов. Сватовство майора.

Современники о картине «Сватовство майора».

П. А. Федотов рассказывает о работе над картиной «Сватовство майора».

П. А. Федотов. Портрет Н. П. Жданович за фортепьяно.

Н. Ф. Павлов. Именины. Отрывок.

ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ АЙВАЗОВСКИЙ

И. К. Айвазовский. Девятый вал.

П. Ф. Якубович. Не за каждым всплеском моря.

Ф. М. Достоевский об И. К. Айвазовском.

ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ПЕРОВ

В. Г. Перов. Тройка.

Современники о картине «Тройка».

B. Г. Перов. Тетушка Марья.

В. Г. Перов. Портрет писателя Ф. М. Достоевского.

Современники о портрете Ф. М. Достоевского.

А. Г. Достоевская. Воспоминания.

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ КРАМСКОЙ

И. Н. Крамской. Портрет писателя Л. Н. Толстого.

Современники о портрете Л. Н. Толстого.

C. А. Толстая. Моя жизнь. Отрывок.

И. Н. Крамской. Неизвестная.

И. Н. Крамской о картине «Неизвестная».

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЕ

Н. Н. Ге. Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе.

Современники о картине «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе

Д. С. Мережковский. Пётр и Алексей. Отрывок.

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРОВ

В. А. Серов. Девушка, освещенная солнцем.

М. Я. Симонович-Львова. Воспоминания о Серове.

И. Э. Грабарь. О картине «Девушка, освещенная солнцем».

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВРУБЕЛЬ

М. А. Врубель. Демон сидящий.

Н.А. Прахов. Михаил Александрович Врубель.

М. Ю. Лермонтов. Демон. Отрывок.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ НЕСТЕРОВ

М.В. Нестеров. Видение отроку Варфоломею.

М. В. Нестеров. Воспоминания.

А. А. Блок. Вот он Христос в цепях из роз. Отрывок.

ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ МАЛЯВИН

Ф. А. Малявин. Вихрь.

Н.А. Клюев. Плясея. Отрывок.

ВАСИЛИИ ДМИТРИЕВИЧ ПОЛЕНОВ

В. Д. Поленов. Московский дворик.

М. Н. Загоскин. Старая Москва. Отрывок.

ИСААК ИЛЬИЧ ЛЕВИТАН

И. И. Левитан. Над вечным покоем.

К. Д. Бальмонт. Безглагольность.

АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ САВРАСОВ

А. К. Саврасов. Грачи прилетели.

Современники о картине «Грачи прилетели».

И. А. Бунин. Свежеют с каждым днём и молодеют сосны...

К. А. Коровин. Воспоминания о современниках. А. К. Саврасов.

ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН

И. И. Шишкин. Среди долины ровныя...

Современники о картине «Среди долины ровныя...».

A. Ф. Мерзляков. «Среди долины ровныя...» Отрывок.

И. И. Шишкин. «На севере диком».

М.Ю.Лермонтов. «На севере диком».

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕРЕЩАГИН

В. В. Верещагин. Двери Тамерлана (Тимура).

Современники о картине «Двери Тамерлана (Тимура)».

B. В. Верещагин. На войне в Азии и Европе.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЯРОШЕНКО

Н.А. Ярошенко. Курсистка.

Г. И. Успенский. По поводу одной картинки.

ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ РЕПИН

И.Е. Репин. Бурлаки на Волге.

Н. А. Некрасов. На Волге. Отрывок.

И. Е. Репин. Не ждали.

Современники о картине «Не ждали».

Л. Н. Андреев. В тёмную даль.

И. Е. Репин. Царь Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года.

Н. М. Карамзин. История государства Российского. Отрывок.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ СУРИКОВ

В И. Суриков. Боярыня Морозова.

Современники о картине «Боярыня Морозова».

М. Волошин. Суриков. История создания «Боярыни Морозовой».

Д.Л. Мордовцев. Великий раскол. Отрывок.

ворческая работа

ворческая работа _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ К. П. Брюллов. Всадница. 1832. Холст, масло, ГТГ.

К. П. Брюллов. Всадница. 1832. Холст, масло, ГТГ.