Гербы.Геральдика.

Гера́льдика (гербоведение; от лат. heraldus «глашатай») — специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов, а также традиций и практики их использования. Является частью эмблематики — группы взаимосвязанных дисциплин, изучающих эмблемы. Отличие гербов от других эмблем заключается в том, что строение, употребление и правовой статус гербов соответствуют особым, исторически сложившимся правилам. Геральдика точно определяет, что и как может быть нанесено на государственный герб, фамильный герб и так далее, объясняет значение тех или иных фигур. Корни геральдики уходят в Средневековье, когда и был разработан специальный геральдический язык.

Знаток геральдики — геральдист, геральдик, гербовед или арморист. 10 июня празднуется Международный день геральдики.

Цвета в геральдике

Тинктуры

Геральдические тинктуры (цвета) разделяются на металлы, меха и финифти (эмали). В геральдике используется девять важнейших тинктур: два металла, пять эмалей и два меха. Первоначально было только четыре цвета — красный, синий, чёрный и белый, но затем появились дополнительные цвета: зелёный, жёлтый и пурпурный. Жёлтый и белый, сначала независимые от золота и серебра цвета, позднее стали заменять эти два металла и как самостоятельные уже не использовались. Ныне используется два металла — золото и серебро, а также пять основных финифтей — червлень, лазурь, зелень, чернь и пурпур. Особым типом геральдических цветов являются меха — горностаевый и беличий.

Символика цветов

Символическое толкование геральдических цветов уместно только тогда, когда заранее известно, что составитель герба вложил смысл в его расцветку. В противном случае есть опасность обнаружить скрытый смысл там, где его нет. Можно с уверенностью сказать, что в большинстве гербов цвет выбирается не в соответствии с его символическим значением, а в соответствии с эстетическими принципами составления композиции. Поскольку нет жёсткой системы, способной помешать каждому желающему вкладывать в геральдические цвета какой угодно смысл, вполне естественно, что существует множество разнообразных толкований, предлагаемых разными источниками.

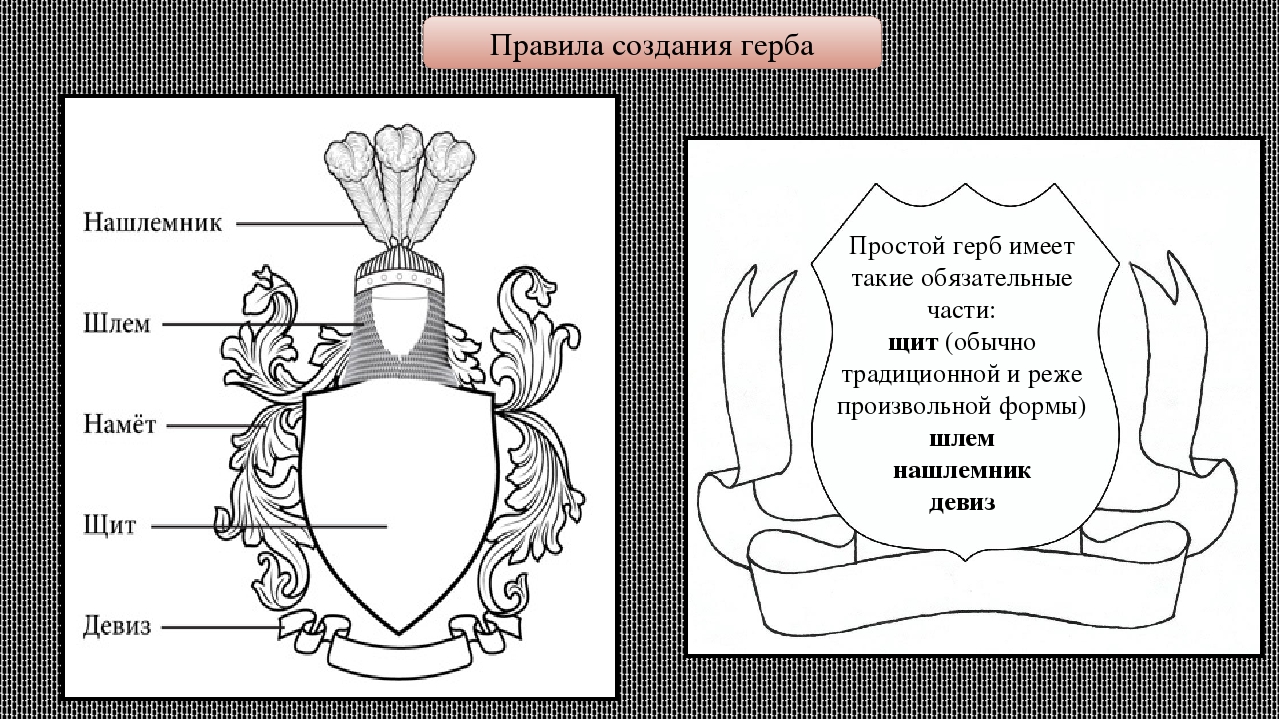

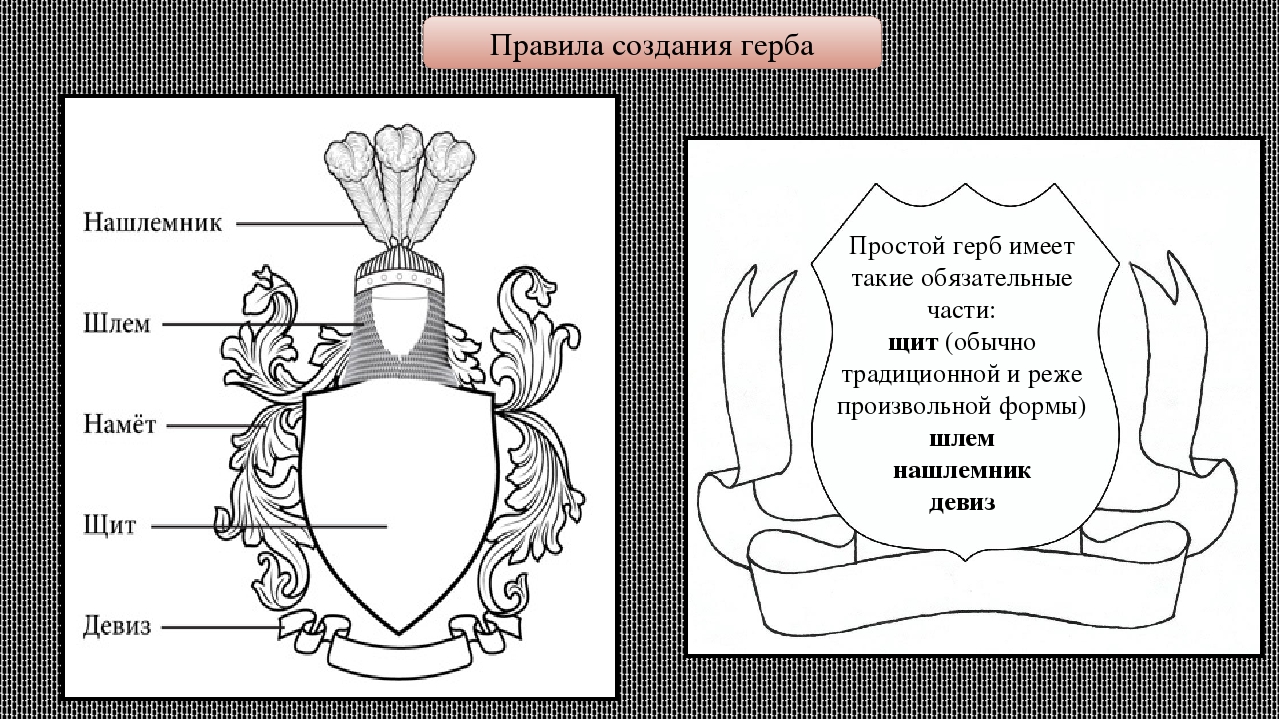

Основные понятия

Герб — эмблема, отличительный знак, передаваемый по наследству, с изображением символов его владельца (человека, сословие, род, город, страну и т. п.):

гласный герб — прямо указывает на фамилию владельца или название города;

полугласный герб — с отдалённым, относительным согласованием между именем города и эмблемами щита.

Геральдический щит — основа любого герба; стилизованный щит с гербовыми фигурами на лицевой поверхности (в гербовом поле). Одна из распространённых форм — французский щит.

Геральдический язык — язык описания герба, процесс описания называют блазонированием, а само описание — блазоном.

Герольд — распорядитель рыцарских турниров, ведавший составлением гербов и родословий.

Оформление щита

Деление щита — разделение поля щита на различно окрашенные части посредством прямых или фигурных линий.

Гербовые фигуры — все фигуры (не деления), размещённые в щите герба:

геральдические — основные фигуры; бывают почётные (например, глава, пояс, столб) и простые (ромб, круг и т. д.);

негеральдические — все фигуры, не относящиеся к геральдическим, разделяются на естественные (лев, орёл и т. д.), фантастические (дракон, ангел и т. д.) и искусственные (меч, подкова и т. д.).

Бризуры — отличительные геральдические знаки младшего поколения.

Знаки отмены — включаемые по приговору для обозначения бесчестного поступка.

ПРАВО НА ГЕРБ

1. Правом на герб обладают субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

Согласно российской традиции, город может иметь герб, даже не будучи отдельным муниципальным образованием. Но в принципе право на этот герб принадлежит не самому городу, а муниципальному образованию, к которому этот город относится. Органы самоуправления этого муниципального образования могут вводить или не вводить герб в использование, по своему усмотрению регулировать его употребление и т.д

Населенные пункты, не являющиеся отдельными муниципальными образованиями (.), претендовать на герб не могут. Органы местного самоуправления вправе вводить для таких населенных пунктов административные эмблемы, разработка которых выходит за пределы рассматриваемых здесь проблем.

Особые регионы, образуемые федеральными Законами и Указами, также могут иметь гербы; но вопрос о таковых должен каждый раз рассматриваться в индивидуальном порядке.

2. Городские гербы, утвержденные в законодательном порядке до 1917 года, остаются в силе как не отменявшиеся в законодательном порядке ни в годы революции, ни позднее. Поэтому правильнее говорить не о возрождении или восстановлении исторического герба города, а о восстановлении его употребления или об обращении к историческому гербу. Переименование города не лишает его права на исторический герб.

Право на исторический городской герб сохраняется за городом, если он является муниципальным образованием. Если же он входит в качестве составной части в более крупное муниципальное образование (район и т.п.), то право на использование исторического герба переходит к этому образованию.

В отличие от городских, исторические гербы губерний, областей, уездов и округов, существовавших до революции, были "автоматически" отменены реформой территориально-административного устройства России, проведенной в 1928-1929 годах, и сегодняшние территории не являются прямыми обладателями этой старинной символики. Однако они вправе - в качестве территориальных и моральных преемников - воспользоваться историческими территориальными гербами при создании собственных. Некоторые элементы при этом неизбежно должны отсеяться, но "знаковое ядро" сохранится.

Обращаясь к исторической символике, необходимо учитывать одушевлявшую их геральдико-правовую логику, выразившуюся в нормах дореволюционного законодательства о земельных и городских гербах (прежде всего - Указ 1857 года об их упорядочении). Основные трудности, возникающие при приложении этих норм к сегодняшней действительности, рассмотрены ниже (см. раздел 23 и др.).

3. В случае слияния муниципальных образований, уже имеющих гербы, возможно: 3.1. создание нового герба с использованием или без использо-вания элементов существовавших ранее гербов; 3.2. соединение гербов в один составной; 3.3. принятие герба одного из муниципалитетов в качестве общего.

ЗНАЧЕНИЕ И СИМВОЛИКА ГЕРБА

4. Во вступлении уже говорилось об основных функциях герба - репрезентативной, юридической, опознавательной. Именно роль герба как опознавательного знака является ключевой. Герб должен быть узнаваем, иконографически своеобразен. Это "необщее выражение лица" во многом оказывается важнее смыслового содержания, вкладываемого в герб его разработчиками (ведь оно может забыться, а облик герба остается).

История знает множество гербов, возникновение которых было случайным, символика - надуманной или навязанной и т.д.; но со временем такие гербы нередко приживались и становились объектом любви, гордости и признания, поскольку на них переносилась репутация, доброе имя соответствующих городов к территорий (если же нет доброго имени, не поможет самый пышный герб).

5. Прекрасно, если герб отражает местную историю, топографию, достопримечательности или же стремления жителей города (района, области и т.д.). Но не стоит превращать герб в "краткий путеводитель" и пытаться отразить в нем все локальные особенности. Во-первых, отразить все особенности вряд ли удастся. Во-вторых, герб создается на века, а такие местные черты, как, например, структура производства, могут радикально измениться уже через несколько лет. В-третьих, есть риск создать перегруженную композицию, не поддающуюся прочтению.

6. Один из классических способов создания герба - принятие изображения, перекликающегося с названием, именем обладателя герба (орел в гербе г. Орла, горох - в гербе г. Гороховца, ворон - в гербе г. Грайоворона, старая женщина - в гербе г. Старицы и т.д.); такие гербы называются гласными. При этом изображение может и не отражать действительное происхождение названия, достаточно созвучия. Так, Великие Луки получили свое название из-за речных излучин, а в их гербе помещены три лука. Главный герб может отражать старое, впоследствии отмененное название города или местности; в нем могут быть обыграны различные диалектные или профессиональные термины и т.п.

7. Нет необходимости ограничиваться узким кругом "самых геральдических" знаков. Чиж, улитка или головастик в принципе не менее геральдичны, чем лев или орел; крапива или незабудка приемлемы наравне с розой, лавром или хлебным снопом. В геральдике существует, кроме того, обширная практика употребления фантастических фигур - как глубоко традиционных (грифон, феникс, кентавр, мантикора и т.п.), так и изобретаемых заново или переносимых в геральдику из фольклора, народного искусства и т.д. (гербы Иркутска и Иркутской области, Удмуртии, Коми и другие). Все это расширяет возможности герботворчества. В то же время существуют ограничения, определяющие, какие фигуры не должны включаться в герб.

ОСНОВНЫЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ И ГЕРАЛЬДИКО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ

8. Важнейшие элементы герба помещаются в пределах ограниченного пространства, условно именуемого геральдическим щитом (полем щита).

9. Цвета всех деталей (фигур, поля и т.д.) должны быть определены. Желательно ограничиться основными геральдическими цветами: двумя "металлами" - золотом и серебром (в геральдике не проводится различия между золотом и желтым, между серебром и белым цветом), пятью "финифтями" ("эмалями") - лазурью (это понятие объединяет различные оттенки синего и голубого, между которыми также не проводится различие), червленью (красный, алый цвет), зеленью, черным и пурпуром (может передаваться различными оттенками фиолетового, холодно-малинового, сиреневого); допускается также стилизованное изображение некоторых мехов (горностаевый, беличий, "противогорностаевый" и т.д.; каждый из мехов считается в геральдике отдельным цветом) и телесный цвет (при изображении людей, ангелов, кентавров, сфинксов и других человекоподобных чудовищ).

10. Основные фигуры, помещаемые на металлическом фоне (в металлическом поле), должны быть финифтяными, и наоборот - фигуры в финифтяном поле должны быть металлическими. Металл на металл, финифть на финифть не накладываются. Это - так называемое "основное правило геральдики".

Есть несколько ситуаций, в которых соблюдение основного правила необязательно. Например, если герб с "запрещенным" сочетанием цветом был утвержден главой государства или существует - хотя бы без такого утверждения - более века, исправлять его не нужно. Но в общем случае основное правило необходимо соблюдать.

11. Стороны в геральдике определяются с точки зрения того, кто стоит за гербовым щитом и держит его; таким образом, от зрителя правая геральдическая сторона находится слева, левая геральдическая сторона - справа.

Живые существа - люди, животные, ангелы и т.п. и некоторые искусственные фигуры (например, корабли) изображаются в геральдике обращенными или прямо (на зрителя), или направо (от зрителя - налево). Подобным образом орудия (меч, стрела, молот и т.п.) обычно изображаются обращенными верх или направо. Поворот геральдически влево нетипичен для геральдики. При изображении нескольких фигур они могут быть обращены в одну сторону, друг к другу или же в разные стороны.

Поворот живых фигур и орудий влево вполне возможен, но требует специальной мотивации. Например, поворот московского всадника влево освящен давней традицией; это же можно сказать и о фантастическом звере в городском иркутском гербе. Аналогичный поворот тигра в гербе Еврейской Автономной Области символизирует необычную судьбу этого субъекта Федерации и т.д.

12. Недопустимо помещение в гербе конкретных архитектурных сооружений (зданий, памятников и др.). В гербе нельзя, к примеру, изобразить Московский Кремль или Медного всадника (хотя можно изобразить условную крепость с остроконечными башнями, определив их число, расположение и т.д., или всадника на скале).

13. Необходимо избегать включения в герб элементов, являющихся исключительной принадлежностью позднего нового и новейшего времени, а также технологически специфических форм (станки, автомобили, пистолеты, специальные инструменты и др.); их рекомендуется заменять традиционными условными знаками-аналогами: молнией для электростанции или электроэнергии, сквозным ромбом для текстильного производства и т.п.

14. Герб не является графически неизменным. Герб - не товарный знак, он имеет более высокий статус и существует по иным правилам. Допускается перерисовка герба в разных стилях, в щитах разных форм и пропорций: изменением герба как такового это не является. Варианты одного и того же герба в разных стилизациях могут параллельно находиться в официальном употреблении. Эталоном герба является не рисунок (его роль - пояснительная), а геральдическое описание, запечатлевающее "формулу герба". Описание составляется с применением особой гербоведческой терминологии. Обычно в ходе проведения экспертизы в Герольдии её специалисты обеспечивают составление описания, соответствующего и гербу, и всем научным требованиям, после чего это описание утверждается местной администрацией.

15. Щит герба, как правило, должен иметь одно поле. Это поле может делиться на разноцветные участки, но они должны быть объединены общей фигурой, образовывать цельную композицию. В противном случае герб окажется соединенным из двух или нескольких гербов, а это допустимо лишь в тех случаях, если имеет место слияние муниципалитетов, городов, территорий, уже имевших свои гербы в прошлом.

При соединении нескольких гербов в одном необходимо помнить, что разные способы их сочетания (в рассеченном щите, пересеченном щите, в щите, разбитом начетверо и т.д.) имеют разное геральдическое и правовое значение, что определяется международными и отечественными нормами и прецедентами. В принципе каждый отдельный случай заслуживает отдельного обсуждения.

В исторических версиях многих городских и уездных гербов щит был пересеченным (разделенным по горизонтали) и объединял региональную эмблему с местной. Но эти гербы устарели более века назад (см. раздел 23) и служить образцом сегодня отнюдь не могут.

16. В состав герба может входить девиз - лаконичная надпись, воспроизводящая призыв, утверждение, назидание или какую-либо историческую фразу. Девизы помещаются за пределами щита на лентах, декоративных полосах (обычно помещаемых ниже щита). Как правило, цвет литер (букв) девиза соответствует расцветке главной фигуры герба, а цвет ленты - главному полю герба, хотя при наличии обоснования возможно и другое цветовое решение.

Иное помещение надписей в гербах - как в пределах, так и за пределами щита, - не согласуется с геральдическими правилами и потому неприемлемо. Это касается прежде всего названий и их аббревиатур, а также цифровых обозначений (дат основания и т.п.).

Немногочисленные старые гербы, составленные с нарушением этого принципа (например, гатчинский, таганрогский), считаются "освященными давностью" и не требуют обязательной переделки. Вообще же помещение названия в герб - классический пример геральдического дурного тона.

Герб является "изобразительным именем", и дополнять его писаным именем было бы не только негеральдическим действием, но и тавтологией, неоправданным дублированием обозначающей функции. К тому же на бланках и гербовых печатях органов власти и самоуправления герб все равно сопровождается надписью-названием.

17. За исключением девиза, все элементы герба, сопровождающие щит, имеют особое геральдико-правовое значение атрибутов статуса и потому не могут вноситься в гербы произвольно.

Это относится к любым коронам, шапкам, венкам и ветвям, лентам (кроме девизных), наградам, а также к щитодержателям - условным фигурам (животных, людей и т.п.), поддерживающим щит.

.