Содержание

Введение…………………………………………………………………………..3

Раздел.1Конфликт как социально- психологическое явление

и научное понятие………………………………………………………6

1.1. Межличностный конфликт как объект психологической науки…6

Раздел.2 Методы урегулирования конфликтов в учебно – воспитательном

и социально – педагогическом процессе…………………………….14

2.1 Подходы к разрешению конфликтов……………………………….14

2.2 Анализ конфликта. Картография конфликта………………………15

2.3 Медиация как технология регулирования конфликта……………..19

Заключение………………………………………………………………………...26

Список используемой литературы……………………………………………….27

Введение

Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых нравственных свойств личности школьника. Основной функцией является формирование интеллектуальных, эмоциональных, деловых, коммуникативных способностей учащихся к активно - деятельностному взаимодействию с окружающим миром. Решение главных задач обучения должно обеспечивать формирование личностного отношения к окружающим, овладение этическими, эстетическими и нравственными нормами.

В научном обосновании обновления содержания образования начальной ступени положена современная идея развивающего обучения, как носителя определенных умений, навыков, субъекта учебной деятельности, автора собственного видения мира, способного вступить в диалог с элементами разных культур в соответствии со своими индивидуально-возрастными особенностями.

Одним из показателей развития подростка выступает наличие открытых конфликтов. Современное общество «изобилует» конфликтами, что допускает открытое проявление интересов групп и людей. Конфликт - это отношения между двумя и более сторонами, которые имеют или думают, что имеют несовместимые взгляды, убеждения, интересы, потребности, ценности, цели. Эта несовместимость может выражаться в поведении, а может и не выражаться. Что же делать в такой ситуации? Выходов, конечно, много. Среди них и один, который, к сожалению, пока не очень известен и развит в нашей стране — медиация.

Медиация — это переговоры с участием нейтрального посредника, который организовывает процесс переговоров таким образом, что стороны сами приходят к удовлетворяющему их решению. Вот об этом методе разрешения конфликтов будет идти речь в курсовой работе.

Однако, методы урегулирования конфликтов в учебно – воспитательном и социально – педагогическом процессе не достаточно исследованы. В связи с этим, целью нашего исследования является изучение методов урегулирования конфликтов в учебно – воспитательном и социально – педагогическом процессе.

Объект исследования – конфликт как неизбежная часть человеческих взаимоотношений.

Предмет исследования – методы урегулирования конфликтов в учебно – воспитательном и социально – педагогическом процессе.

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать состояния проблемы разрешения конфликтов среди учащихся в теоретической литературе.

2. Изучить методы урегулирования конфликтов в учебно – воспитательном процессе.

Новизна исследования и практическая значимость заключаются в том, что инновационные технологии разрешения конфликтов обеспечивают эффективность учебной деятельности школьников, способствуют раскрытию и развитию духовно-нравственных качеств школьников, а именно, ответственность, доброжелательность, самостоятельность.

Методологической основой исследования являлись принципы, разрабатываемые в отечественной материалистически ориентированной естественнонаучной психологии: принцип системного подхода, принцип развития, принцип конкретно-исторического подхода.

Теоретической базой исследования являлись основные положения:

• социальной психологии представлений (Ж. Абрик, К.А. Абульханова-Славская, Г.М. Андреева, Л.С. Выготский, А.И Донцов, В. Дуаз, Т.П. Емельянова, Д. Жоделе, А. Клеменс, Ж.-П. Кодол, С. Московичи, У. Пионтковски, Е.В. Улыбина, Б. Шефер, Б. Шледер и др.)

• психологии и социологии конфликта (И.П. Андриади, А.Я. Анцупов, В.М. Афонькова, А.И. Донцов, А.В. Дорохова, Т.В. Драгунова, Ф.М. Бородкин, Л.И. Воробьева, Н.В. Гришина, А.А. Ершов, Э.И. Киршбаум, А.К. Колеченко, Н.М. Коряк, В.Н. Лозовцева, Т.А. Полозова, М.М. Рыбакова, А.И. Сорокина, В.П. Трусов, Д.И. Фельдштейн и др.)

• социальной психологии личности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Парыгин, А.В. Петровский, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, А.М. Столяренко, П.Н. Шихирев, Д.И. Фельдштейн, В.А. Ядов и др.)

Раздел.1Конфликт как социально-

психологическое явление и научное понятие

1.1. Межличностный конфликт как объект психологической науки

Проблематика межличностного конфликта поднимается в отечественной и зарубежной социальной психологии достаточно часто. Межличностный конфликт изучается с позиций различных направлений. Н.В. Гришина выделяет 3 традиционных подхода в рассмотрении психологических конфликтов вообще и межличностных в частности – мотивационный, ситуационный и когнитивный. Н.У. Заиченко выделяет 6 основных подходов, с позиций которых изучаются конфликты: когнитивный, мотивационный, аналитический, деятельностный, энерго-эмоциональный, организационный и системный

В рамках мотивационного подхода межличностный конфликт анализировался К. Левином. Конфликт рассматривался как следствие действующих на человека разнонаправленных «сил» (мотивов) – в ситуации межличностного конфликта это «собственные» и «вынуждающие» силы [8, с.115]. Также, к мотивационному подходу относят психоаналитическую концепцию, в рамках которой межличностный конфликт рассматривался как явление, детерминированное внутриличностными особенностями или проявлениями самого человека.

В рамках ситуационного направления межличностный конфликт изучался М. Дойчем, Р. Маком, Р. Снайдером и др. авторами. В данном подходе конфликт понимается как результат определенной ситуации конкурентного или кооперативного взаимодействия людей.

В традициях когнитивного подхода межличностный конфликт рассматривается как результат разбалансированной структуры взаимоотношений людей. Подобной точки зрения придерживался Ф. Хайдер, разработавший теорию структурного баланса. Он отмечает, что конфликт возникает в том случае, если сбалансировать структуру взаимоотношений не представляется возможным в силу обратной зависимости структур обоих людей, т.е. стремление к балансу структуры одного человека исключает баланс структуры другого [28 с.15].

В рамках аналитического подхода межличностный конфликт рассматривается такими авторами, как А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, Л.А. Петровская и др. Данный подход подробным образом раскрывает основные компоненты конфликтного взаимодействия.

Деятельностный подход рассматривает межличностный конфликт в рамках совместной деятельности людей. Подобной позиции придерживаются А.Я. Анцупов, В.М. Афонькова, Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк, Н.В. Гришина, А.И. Донцов, Т.А. Полозова, Е.А. Донченко, Т.М. Титаренко, А.И. Шипилов и др.

Системный подход рассматривает межличностный конфликт как сложную многоуровневую систему взаимозависимых компонентов, имеющий неоднозначные функции. Энерго-эмоциональный подход, по мнению Н.У. Заиченко, рассматривает «межличностные конфликты с позиций их детерминации эмоциональными факторами развития личности на ранних этапах жизни» [12 с. 15-16]. Сюда относят таких исследователей, как В.В. Бойко, М.С. Буянов, В.И. Гарбузов, Н.В. Жутикова, А.И. Захаров, А.А. Рояк, К.Г. Юнг и др.

Межличностный конфликт различными авторами определяется по-разному, причем обычно пользуются общей формулировкой понятия «конфликт». Подобных определений дается в психологической и социологической литературе достаточно много. Приведем для сравнения некоторые из них.

Например, А.И. Алексеева определяет межличностный конфликт обусловленностью противодействий людей друг другу. В межличностном конфликте происходит столкновение целей, интересов людей, а также в нем выражено реальное соперничество его участников [7, с. 28].

К.А. Абульханова-Славская подходит к определению конфликта с нескольких позиций. «С инструментальной точки зрения конфликт выступает как одно из средств самоутверждения, преодоления отрицаемых личностью тенденций. Конфликт можно понимать и как процесс: в этом случае он представляет собой ситуацию ненайденного выхода, развития действий на пути поиска средств стабилизации отношений» [1, с. 24].

По мнению И.П. Андриади, конфликт – это «наличие противоречий, разрешение которых есть поступательное движение в развитии внутриличностных, межличностных и межгрупповых отношений» [12, с. 4].

А.А. Ершов определяет межличностный конфликт как «столкновение личностей ввиду несовместимости потребностей, мотивов, целей, установок, взглядов, поведения в процессе и в результате общения этих личностей» [13, с.15].

Единой общепризнанной всеми исследователями классификации межличностных конфликтов, так же, как и определения, не существует. Например, В. И. Андреев предлагает следующую классификацию:

• по степени остроты конфликтов: недовольство, разногласие, противодействие, раздор, вражда;

• по проблемно-деятельностному признаку: управленческие, педагогические, производственные, экономические, творческие и др.;

• по степени вовлеченности людей в конфликт: межличностные, межгрупповые, межколлективные, межгосударственные, межпартийные конфликты [2, с. 153].

Кроме указанных классификаций, в психологической и социологической литературе достаточно часто встречается деление конфликтов (в том числе и межличностных) по типу последствий для сторон. В таком случае указывают на конструктивный или деструктивный конфликт. Такой классификации придерживаются в той или иной степени практически все авторы, иногда не выделяя ее непосредственно.

Конфликт - это отношения между двумя и более сторонами, которые имеют или думают, что имеют несовместимые взгляды, убеждения, интересы, потребности, ценности, цели. Эта несовместимость может выражаться в поведении, а может и не выражаться:

| П О В Е Д Е Н И Е | Интересы, потребности, цели, ценности |

| совместимые | Несовместимые интересы, цели, но совместимое поведение | несовместимые |

|

|

|

|

|

Нет конфликта |

Скрытый конфликт |

Открытый конфликт |

Конфликт может быть выражен конструктивно, приводить к личным и общественным переменам. Или же он может быть выражен в деструктивной форме, ведущей к насилию, ущербу.

Конфликт

Выражен деструктивно Выражен конструктивно

У

щерб, негативные переживания, Развитие,перемены плохие отношения лучшие отношения

щерб, негативные переживания, Развитие,перемены плохие отношения лучшие отношения

ЭНЕРГИЯ КОНФЛИКТА ПОДАВЛЕНА

ЭНЕРГИЯ КОНФЛИКТА ПОДАВЛЕНА

К

онфликтная ситуация продолжается Возможность благополучного и недовольство нарастает исхода потеряна

онфликтная ситуация продолжается Возможность благополучного и недовольство нарастает исхода потеряна

Недовольство нарастаеТ

Подавление конфликта может просто отсрочить его проявление и сделать его деструктивное выражение более выраженным. Подавление может быть внутренним и психологическим - когда человек по какой-то причине подавляет, а не выражает свои чувства по поводу конфликта.

Часто причиной подавления конфликта может быть ожидание, что он приведёт к насилию. Что касается краткосрочной перспективы, то подавление энергии конфликта во многих случаях помогает избежать насилия, но ценой того, что причины не получают разрешения.

Подавление конфликта приводит к нарастанию возмущения и усилению чувства несправедливости, что в итоге ещё с большей вероятностью получает деструктивное выражение.

Конфликты сигнализируют нам о потребности в каком-либо изменении, которое может вести как к регрессу, так и к прогрессу [28, с. 18]. И в свете этой проблемы можно выделить конструктивные, выполняющие позитивную функцию конфликты, и деструктивные конфликты, выполняющие негативную функцию.

Конструктивные конфликты – это конфликты, для которых характерны разногласия, затрагивающие «принципиальные стороны, проблемы жизнедеятельности коллектива и его членов, разрешение которых выводит коллектив на новый, более высокий и эффективный уровень функционирования и развития» [10, с. 161].

Такие конфликты проявляются в принципиальных, проблемных дискуссиях, спорах (брейн-сторминг), обмене мнениями и направлены на разрешение трудностей, которые возникли в процессе совместной деятельности, то есть конструктивные конфликты выводят группу и ее членов на новые рубежи и подходы к решению проблем.

Конфликты являются конструктивными в том случае, если в самом процессе конфликта стороны не унижают человеческое достоинство друг друга.

Таким образом, позитивная функция конфликта проявляется в том, что конфликт может мобилизовать членов группы на поиск нестандартных методов решения стоящих перед ней задач.

Деструктивные конфликты приводят, напротив, «к негативным, часто к разрушительным действиям, которые иногда перерастают в клевету, склоку и другие негативные явления, что влечет резкое снижение эффективности работы коллектива» [10, с.17]. Деструктивные конфликты тормозят развитие группы или разрушают ее.

Деструктивная функция конфликта ведет к нарушению определенных форм общения, норм, эталонов поведения и т. д.

При соблюдении определенных условий (своевременное вмешательство в конфликт третьего, незаинтересованного лица, которое должно быть референтным обеим сторонам, желание и стремление сторон разрешить конфликт), негативный конфликт может перерасти в позитивный. Однако слишком часто происходит обратное: конструктивные по своей природе конфликты превращаются в деструктивные, разрушающие ценности общества, коллектива, личности [29, с. 31].

Заметим, что разрешение конфликта необязательно идет за инцидентом. Конфликт можно разрешить на любой стадии, и до конфликтных действий дело может не дойти. Это происходит в силу того, что время продолжения любой стадии конфликта неопределенно и некоторые стадии могут выпасть. Конфликт может остаться не разрешенным, может остаться на стадии конфликтной ситуации, То есть конфликт не возникнет, от конфликта можно уйти сразу после его осознания, оставив его не разрешенным.

Конфликт может быть не разрешен вполне сознательно или неосознанно, и стадия конфликтных действий может длиться сколь угодно долго. К проблеме завершения конфликтов разные исследователи прибегают к различным подходам. В.М. Афонькова считает, что на высоких стадиях развития коллектива возможна саморегуляция конфликта. Если этого не происходит, то целесообразно педагогическое вмешательство в конфликт, которое может быть полным или частичным и идти прямым или косвенным путем. В качестве прямых методов разрешения конфликта это могут быть: метод «взрыва» (предложенный А.С. Макаренко), индивидуальная и групповая беседы, коллективное решение, коллективная терапия, компромисс. В качестве косвенных (педагогический маневр) – изменение числа участников конфликта, изменение деятельности, теоретический анализ аналогичных ситуаций, переключение внимания конфликтующих на другой объект [1. с. 57].

При посреднической (медиаторской) форме разрешения конфликта посредник лишь организует диалог, подводит оппонентов к единому решению, которое стороны принимают сами. Медиатор лишь помогает принять решение.

Поэтому в следующем разделе будет рассмотрен процесс медиации как один из методов урегулирования конфликтов в учебно – воспитательном и социально – педагогическом процессе.

Раздел.2 Методы урегулирования конфликтов в учебно – воспитательном и социально – педагогическом процессе.

2.1 Подходы к разрешению конфликтов

На сегодняшний день существует три общеизвестных метода разрешения конфликтов (треугольник конфликта):

с позиции силы, власти;

с позиции соблюдения норм общества (законы, традиции, принятый

порядок);

с позиции учёта интересов сторон

интересы

интересы

нормы, традиции сила, власть

Если конфликт воспринимается как борьба, то возможны следующие варианты его решения:

К онфликт как борьба Победа/поражение

онфликт как борьба Победа/поражение

Победа /победа

Поражение /поражение

К онфликт как проблема Победа/победа

онфликт как проблема Победа/победа

компромисс

Решения при данных подходах:

Интересы (выигрыш-выигрыш)

Нормы, традиции сила, власть (выигрыш-выигрыш) (выигрыш – проигрыш)

Как найти решение «выигрыш - выигрыш»

Если в конфликте видят проблему, то результаты решения этой проблемы выглядят так:

Решение «выигрыш - выигрыш» - это решения, которые удовлетворяют всех участников конфликта. Решение «выигрыш - выигрыш» возможно в случае перехода от позиций, т.е. предъявляемых сторонами требований («Я хочу») к интересам - тому, что действительно нужно («Мне необходимо»).

Таким образом, изучены различные способы выхода из конфликтных ситуаций и способы разрешения конфликтов, однако практически неизученным остается проблема представления самими участниками конфликта, в том числе и подростками, о структуре конфликта, динамике конфликта, свойствах, переживания людей в конфликте, оценке конфликта и индивидуальных особенностях поведения людей в конфликте.

2.2 Анализ конфликта. Картография конфликта

Анализ конфликта может быть сосредоточен на выяснении:

причин конфликта;

участников конфликта (кто в него вовлечен);

отношений между конфликтующими сторонами;

видения конфликта сторонами;

интересов, потребностей, спасений сторон;

вариантов возможного разрешения ситуации.

Для более успешного разрешения конфликта желательно не только выбрать стиль, но и составить карту конфликта, разработанную Х.Корнелиусом и Ш.Фэйром [21, с.44].

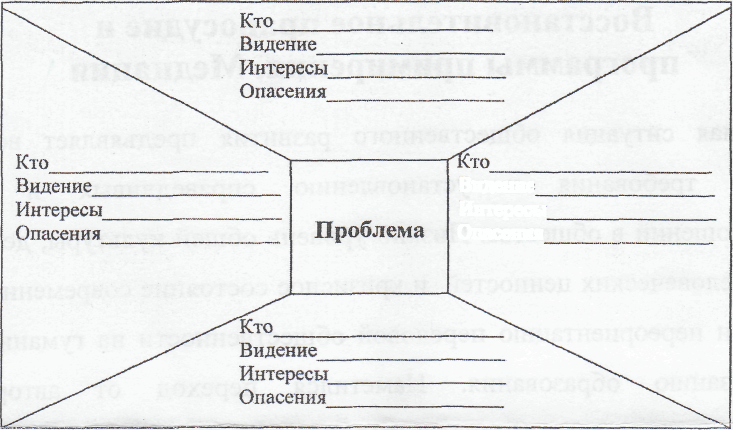

Схема 1

Суть ее в следующем:

определите проблему конфликта в общих чертах;

выясните, кто вовлечен в конфликт;

определите подлинные потребности и опасения каждого из главных участников конфликта.

Из схемы видно, что центральное место в ней отводится констатации той проблемы, которая вызвала противостояние конфликтующих сторон и требует своего решения. Затем отмечаются стороны, непосредственно участвующие в конфликте, их интересы и опасения относительно возможных потерь. Остается на карте место и для указания сторон, причастных к конфликту, который так или иначе затрагивает их интересы и вызывает озабоченность своими последствиями. Рассмотрим пример карты конфликта.

Для составления содержательной каты конфликта необходимо вдумчиво и обьективно ответить на четыре вопроса:

В чем заключается проблема?

Кто вовлечен?

Каковы подлинные потребности участников конфликта (сторон)?

Каковы их опасения?

Полученная информация заносится в таблицу, которая будет иметь столько граней, сколько людей вовлечено в данный конфликт.

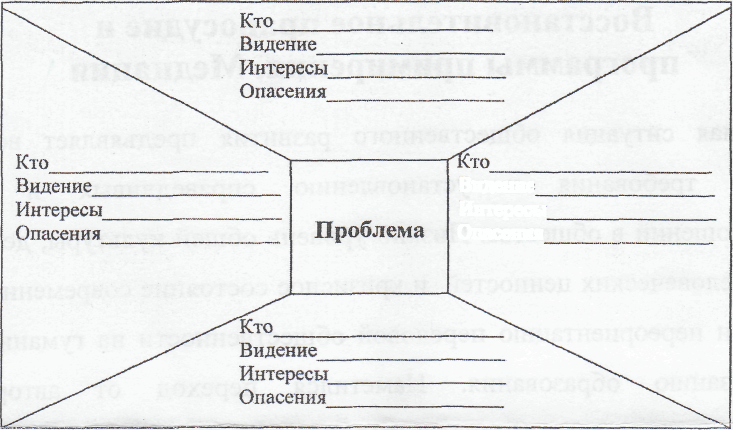

Схема 2

Составление такой карты, по мнению специалистов, позволит:

1)ограничить дискуссию определенными формальными рамками, что в значительной степени поможет избежать чрезмерного проявления эмоций, так как во время составления карты люди могут сдерживать себя;

2)создать возможность совместного обсуждения проблемы, высказать людям их требования и желания;

3)уяснить как собственную точку зрения, так и точку зрения других;

4)создать атмосферу эмпатии, т.е. возможности увидеть проблему глазами других людей и признать мнения людей, считавших ранее, что они не были поняты;

5)выбрать новые пути разрешения конфликта.

Но прежде чем переходить к разрешению конфликта, постарайтесь ответить на следующие вопросы:

хотите ли благоприятного исхода;

что нужно сделать, чтобы лучше владеть своими эмоциями;

как бы вы себя чувствовали на месте конфликтующих сторон;

нужен ли посредник для разрешения конфликта;

в какой атмосфере (ситуации) люди могли бы лучше открыться, найти общий язык и выработать собственные решения.[21, с.118]

Рассмотрим графическую карту-схема

На эту карту наносятся все участники конфликта, которые тем или иным образом вовлечены в ситуацию. В картографии используются некоторые условные обозначения:

Окружности обозначают участников ситуации. Относительный их размер соответствует обьему власти в конкретной ситуации.

Сплошная линия между окружностями обозначает связь, то есть довольно близкие отношения.

Двойная линия обозначает союзничество.

Пунктирная линия обозначает формальные или непрочные отношения.

-Стрелки обозначают доминирующее направление влияния или деятельности.

- Зигзагообразные линии (похожие на молнии) обозначают разногласия, конфликт.

- Перечеркивание сплошной линии двумя короткими параллельными линиями обозначает прерванные отношения.

Благодаря включению точек зрения всех сторон в определение проблемы и учету интересов и потребностей каждого из них, это упражнение помогает представить конфликт как общую проблему, которая будет нуждаться в общем урегулировании. Соглашение по поводу определения вопроса или вопросов конфликта может означать, что стороны находятся на полпути к решению.

Анализ конфликта, который выявляет потребности и опасения сторон, может также помочь людям, вовлечённым в конфликт, освободиться от привязанности к их жёстким позициям. Вместо этого они могут сосредоточить внимание на своих интересах, которые должны быть учтены в будущем.

Схема 3. «Графическая карта»

Таким образом, картографирование конфликта - гибкий практический инструмент, который помогает принять сложность той или иной ситуации, чтобы в дальнейшем разработать стратегии для работы с этой ситуацией.

2.3 Медиация как технология регулирования конфликта.

Медиация (от лат. mediatio) - посредничество. Во всем мире медиация является одной из самых популярных форм урегулирования споров. Медиация позволяет уйти от потери времени в судебных разбирательствах, от дополнительных и непредсказуемых расходов, процесс медиации является частным и конфиденциальным.

Медиация - это процесс, в котором нейтральная третья сторона, медиатор, помогает разрешить конфликт, способствуя выработке добровольного соглашения (или "самоопределения") между конфликтующими сторонами. Медиатор облегчает процесс общения между сторонами, понимания позиций и интересов, фокусирует стороны на их интересах и ищет продуктивное решение проблемы, предоставляя возможность сторонам прийти к своему собственному соглашению.

Зачем нужна mediation? В большинстве случаев, если люди могут разрешить проблему путем обсуждения и переговоров, они достигнут более быстрого и лучшего результата, чем при альтернативе - в противостоянии или судебном разбирательстве. Но, в большинстве случаев, им это не удается без помощи кого-то третьего. Сильные эмоции, враждебность, тактика противостояния, принципы, различия в положении - может существовать большое количество препятствий для конструктивных переговоров.

Статистика развитых стран показывает, что от 83% до 85% всех mediation успешны. Более того, от 5% до 10% участников mediation приходят к результату - к полному или к частичному соглашению в течение короткого времени после mediation. Даже если соглашение не достигнуто, вовлечение в mediation повышает понимание и удовлетворение сторон-участников: mediation оказывает положительное влияние на восприятие участников и их действия в процессе.

Медиацию можно считать старинным методом разрешения конфликтов. Она использовалась до появления судебной системы и была достаточно популярной в Японии, Китае и Англии.

В Англии существует длительная традиция применения медиации для разрешения конфликтов. В США применение медиации в различных областях гражданских отношений началось в 70-х гг. XX ст. В начале 80-х гг. медиация стала использоваться в системе школьного образования и вскоре стал очевидным эффект позитивного влияния программы на общую психологическую атмосферу в школьном коллективе.

Сегодня школьное направление - одно из главных направлений работы по реализации идей ВП, оно очень актуально, так как в среде школьников конфликты - распространённое явление и очень важно, чтобы молодые люди имели возможность усвоить навыки их эффективного разрешения. Одной из программ по внедрению и реализации принципов ВП в систему школы является программа «Медиация ровесников», которая направлена на обучение школьников навыкам конструктивного разрешения конфликтов. Это программа, в результате которой прошедшие тренинг школьники-медиаторы помогают ровесникам в решении их межличностных конфликтов без привлечения учителей, администрации, родителей, с учётом интересов каждой конфликтующей стороны.

Целью внедрения программы «Медиация ровесников» является осуществление целенаправленной работы в области профилактики и быстрого реагирования на конфликтные ситуации в среде школьников.

Программа медиации ровесников преследует выполнение следующих задач:

Ознакомление учащихся с основными принципами современной конфликтологии, ориентированными на сотрудничество и мирное урегулирования конфликтов.

Обучение школьников конструктивным стратегиям поведения в конфликтной ситуации.

Информирование участников учебно-воспитательного процесса относительно возможного взаимодействия между сторонами конфликта с целью их активного участия в разрешении конфликтной ситуации.

Подготовка группы учащихся и педагогов для выполнения посреднических функций при разрешении школьных конфликтов.

5) Организация системы ученического посредничества в школе.

6) Развитие гуманных и толерантных отношений в школьном сообществе.

7) Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

Программа Медиация ровесников работает на всех уровнях школьной жизни: администрации; родителей; учителей; учащихся. Это способствует оптимизации учебно-воспитательного процесса, формирует эффективное взаимодействие всех его сторон, результатом реализации программы «Медиация ровесников» является создание школьной службы примирения или службы медиации, работа которой в целом способствует оптимизации взаимодействия в школьной среде.

Медиатор - это лицо (или группа лиц), осуществляющие посредническую деятельность. В роли медиатора могут выступать социальные работники, психологи, юристы, педагоги, школьники и т.д. В процессе медиации медиатор:

организует процесс общения;

обеспечивает безопасность участникам конфликта;

создает условия для полного прояснения ситуации;

направляет ход переговоров в конструктивное русло;

Стимулирует поиск и выдвижение конструктивных предложений;

организует обсуждение выдвинутых предложений;

добивается однозначного понимания сторонами достигнутого соглашения.

Принципы медиации:

нейтральность (безоценочность);

распределение ответственности;

добровольность;

конфиденциальность.

Этапы медиации:

1-й этап. Вводный. Знакомство

Медиатор открывает сессию медиации, задает тон и определяет ожидания относительно медиации.

2-й этап. Определение проблемы. Этот этап состоит из двух подэтапов - выслушивание и определение предмета спора. Результатом этого этапа является выработанный список вопросов для обсуждения.

3-й этап. Проясняющий. Основная задача состоит в переходе от позиций к интересам. Стороны расширяют видение ситуации и появляется возможность увидеть ситуацию с разных позиций, улучшается понимание интересов оппонирующей стороны.

4-й этап. Выдвижение. Стороны предлагают возможные варианты решения. Результатом этого является список вариантов решений.

5-й этап. Выработка соглашения и принятие решений. Стороны в соответствии с обсуждаемыми критериями выбирают оптимальное решение и берут на себя ответственность за его реализацию. Важным моментом этой процедуры является организованная медиатором проверка на реальность. Соглашение может быть устным или письменным, в зависимости от желания и потребностей сторон.

Навыки медиатора:

Соблюдение нейтральности.

Выяснение позиций и интересов сторон.

Перефразирование.

Медиация необходима в следующих случаях:

Когда необходимо прийти к тому или иному решению в результате переговоров и закрепить его документально

Когда между сторонами есть договоренности, которые они не могут раскрывать третьим лицам (а тем более в суде) и хотят сохранить конфиденциальность

Когда раздражение и эмоции препятствуют эффективному общению сторон

Когда стороны ограниченны временными рамками и экономят средства

Когда стороны хотят оставаться в партнерских или добрых отношениях

Медиация позволяет выйти сторонам из тупиковой ситуации, продемонстрировать высокий культурный уровень сторон, в то время как после судебного разбирательства все обычно заканчивается разрывом отношений и неприятными последствиями.

Таким образом, медиатор может помочь сторонам:

Организовать процесс переговоров;

Рассмотреть каждый аргумент и найти решение для самых "горящих" аргументов;

Разделить людей и проблему;

Исследовать все перспективы;

"Построить мост" между сторонами;

Увидеть выход из конфликтной ситуации.

Медиация - это процесс урегулирования спора между двумя конфликтующими сторонами с участием третьей нейтральной стороны. Являясь альтернативой судебной процедуре и другим силовым способам разбирательства, медиация обладает целым рядом преимуществ, самым главным из которых является то, что разрешение спора достигается путем принятия сторонами решения на добровольной и равноправной основе, одинаково устраивающего все заинтересованные стороны так, чтобы интересы всех участников спора могли бы быть удовлетворены даже не смотря на то что стороны конфликта могут находится вне равных условиях то есть разные социальные группы (учитель – ученик, родитель – учитель, администратор школы – учитель, директор школы – ученик и т.д.).

Медиация присоединяется к традиционным в культуре и обществе стратегиям разрешения споров, обогащая их специфическими методами и техниками, позволяющим довести переговоры до разрешения конфликта и завершения в форме подписанных договоренностей. Медиация завоевала признание, благодаря: Специальному подходу к конфликту, где защищаются интересы каждого; Признанию приоритетности ответственности и самоопределения каждого участника процесса; Фокусировке на ресурсах и компетенциях (правах и обязанностях); Ориентировке на нахождение конценсуса (согласия); Признанию изменяемости договоренностей в повседневной жизни; Выработке по необходимости средств адаптации для того, чтобы принятые решения подходили бы всем участникам, соответствовали реальным условиям.

Методы медиации используются во многих областях (деловой, личной, общественной). Медиацию применяют в семейных ситуациях, в гражданско-правовых спорах, при планировании общественных изменений, в школе и других учреждениях образования, в разрешении соседских проблем.

Заключение

Считая конфликт эффективным средством воспитательного воздействия личность, ученые указывают, что преодоление конфликтных ситуаций возможно только на основе специальных психолого-педагогических знаний и соответствующих им умений. Между тем многие учителя отрицательно оценивают всякий конфликт как явление, свидетельствующее о неудачах в их воспитательной работе. У большинства педагогов по-прежнему сохранилось настороженное отношение к самому слову “конфликт”, в их сознании это понятие ассоциируется с ухудшением взаимоотношений, нарушением дисциплины, явлением вредным для воспитательного процесса. Они стремятся избегать конфликтов любыми способами, а при наличии их пытаются гасить внешнее проявление последних.

Однако педагогу достаточно часто не хватает культуры и техники взаимодействия с учащимися, что приводит к взаимному отчуждению. Человек с высокой техникой общения характеризуется стремлением не только верно разрешать конфликт, но и понять его причины. Для разрешения конфликтов среди подростков весьма уместен метод убеждения как путь примирения сторон. Он помогает показать подросткам нецелесообразность некоторых форм, которые они используют для разрешения конфликта (драки, присвоение кличек, запугивание и т.п.). В то же время педагоги, используя этот метод, допускают типичную ошибку, ориентируясь только на логику своих доказательств, не учитывая взглядов и мнений самого подростка. Ни логика, ни эмоциональность не достигают цели, если педагог игнорирует взгляды и опыт воспитанника. Поэтому в этих случаях приходит на помощь медиация как один из возможных методов урегулирования конфликтов в социально – педагогическом и учебно – воспитательном процессе, где учитывается мнение и желание подростка найти способ для решения создавшейся ситуации и принцип добровольности в принятии этого решения.

Список использованной литературы

1. Абульханова-Славская К.А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности // Психология формирования и развития личности. - М., 1981.-235с.

2. Андреев В.И. Конфликтология. Искусство споров, ведение переговоров, разрешение конфликтов. - М., 1995.- 354с.

3. Андреев В.И. Основы педагогической конфликтологии. - М., 1995.- 241с.

4. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. - М., ЮНИТИ, 1999. - 551 с.

5. Афонькова В.М. К вопросу о конфликтах в процессе общения в коллективе // Общение как педагогическая проблема. - М., 1974 23-45 с.

6. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Пер. с англ. - СПб., 2007.-345с.

7. Болтунова Г.М. Подготовка будущих учителей к разрешению конфликтных ситуаций в педагогическом процессе: Дис. ... канд. пед. наук. - М., 1991.- 254с.

8. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! - Новосибирск, 1989.-214с.

9. Вереникина И.М. Конфликты на уроке // Конфликты в школьном возрасте: пути их преодоления и предупреждения. - М., 1986.- 54-67с.

10. Воробьева Л.И. Неосознанные причины конфликтного поведения // Конфликты в школьном возрасте: пути их преодоления и предупреждения. - М., 1986. - с. 104-111

11. Вульфов Б.З. Организатор анализирует эффективность воспитательной работы // Вопросы воспитания школьников. - 1999. - № 6. - с.21-24

12. Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов. - М., 1993. - 211 с.

13. Ершов А.А. Личность и коллектив: межличностные конфликты в коллективе и их разрешение. - Л., 1976.- 521с.

14. Ершов А.А. Внутригрупповые конфликты // Общение как предмет теоретически и прикладных исследований. - Л., 1973, с. 59-60.

15. Захаров В.П., Хрящева Н.Ю. Социально-психологический тренинг. Учебное пособие. - Л., 1989. -124с.

16. Игры - обучение, тренинг, досуг... / Под ред. В.В. Петрусинского //. В 4-х книгах. - М., 1994.- 125с.

17. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. - М., 1989.- 256с.

18. Киршбаум Э.М. Психолого-педагогический анализ конфликтных ситуаций в педагогическом процессе: Дис. ... канд. псих. наук. - Л., 1986.-214с.

19. Конфликты в школьном возрасте: пути их предупреждения и преодоления. - М., 1986.- 254с.

20. Конфликты: сущность и преодоление (сост. Г.М.Потанин, А.И.Сахаров) - М., 1990.- 128с.

21. Корнелиус Х., Фейер Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты. - М., 1992.- 354с.

22. Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг: навыки конструктивного взаимодействия с подростками. - М. - Генезис, 1997.-321с

23. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. Соч. В 8-ми томах. - Т.1.- М., 1984. - с.267-330

24. Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение. - М., 1986.- 255с.

25. Петровская Л.А. О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта // Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. - М., 1977.- 334с.

26. Психология (словарь). Под ред. А.В.Петровского и М.Г.Ярошевского. - М., 1990. 2-е изд. - 494 с.

27. Шипилов А.И. Социально-психические особенности конфликтов между начальниками и подчиненными в подразделении: Дис.…канд. псих. Наук. - М., 1993. - 224 с.

28. Фельдштейн Д.И., Воробьева Л.И. Конфликты в условиях школы // Конфликты в школьном возрасте: пути их преодоления и предупреждения. - М., 1986, - с. 4-17

29. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. М., 1988.- 174с.

9

щерб, негативные переживания, Развитие,перемены плохие отношения лучшие отношения

щерб, негативные переживания, Развитие,перемены плохие отношения лучшие отношения

онфликтная ситуация продолжается Возможность благополучного и недовольство нарастает исхода потеряна

онфликтная ситуация продолжается Возможность благополучного и недовольство нарастает исхода потеряна  интересы

интересы онфликт как борьба Победа/поражение

онфликт как борьба Победа/поражение