Просмотр содержимого документа

«Метафоричность речи.»

Читательская грамотность Образность русской речи: метафора, олицетворение

Отгадайте загадки

Красная девушка по небу ходит.

(Солнце)

Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает.

(Книга)

Красна девица сидит в темнице, а коса наружу.

(Морковь)

- А что означает слово загадать?

Загадка имеет скрытый смысл. Загаданные предметы описаны посредством других, имеющих сходство с теми, о которых умалчивается.

- Что используют для обозначения загаданного предмета?

Специальные лексические изобразительно-выразительные средства языка (тропы)

- Эпитет (в пер. с греч. — приложение, прибавление ) — это образное определение, отмечающее существенную для данного контекста черту в изображаемом явлении.

- От простого определения эпитет отличается художественной выразительностью и образностью. В основе эпитета лежит скрытое сравнение.

-

- К эпитетам относятся все «красочные» определения, которые чаще всего выражаются прилагательными.

- Например: грустно-сиротеющая земля (Ф. И. Тютчев), седой туман, лимонный свет, немой покой (И. А. Бунин).

Эпитеты могут также выражаться:

- — существительными , выступающими в качестве приложений или сказуемых, дающих образную характеристику предмета.

- Например: волшебница-зима; мать — сыра земля; Поэт — это лира, а не только няня своей души (М. Горький);

-

- — наречиями , выступающими в роли обстоятельств.

- Например: На севере диком стоит одиноко.. .(М. Ю. Лермонтов); Листья были напряженно вытянуты по ветру (К. Г. Паустовский);

-

- — деепричастиями .

- Например: волны несутся гремя и сверкая;

-

- — местоимениями , выражающими превосходную степень того или иного состояния человеческой души.

- Например: Ведь были схватки боевые, Да, говорят, еще какие! (М. Ю. Лермонтов);

-

- — причастиями и причастными оборотами .

- Например: Соловьи словословьем грохочущим оглашают лесные пределы (Б. Л. Пастернак); Допускаю также появление... борзописцев, которые не могут доказать, где они вчера ночевали, и у которых нет других слов на языке, кроме слов, не помнящих родства (М. Е. Салтыков-Щедрин).

-

Все эпитеты делятся на:

метафорические (в их основе лежит метафорическое переносное значение.

- Например: тучка золотая , бездонное небо, сиреневый туман, облако ходячее и дерево стоячее.

метонимические (в их основе лежит метонимическое переносное значение.

- Например: замшевая походка (В. В. Набоков); царапающий взгляд (М. Горький); березовым веселым языком (С. А. Есенин).

-

- В стихотворном фольклоре эпитет, составляющий вместе с определяемым словом устойчивое словосочетание, выполнял, помимо содержательной, мнемоническую функцию (гр. mnemo nicon - искусство запоминания).

- Постоянные эпитеты облегчали певцу, сказителю исполнение произведения. Любой фольклорный текст насыщен такими, по большей части «украшающими», эпитетами.

- « В фольклоре, - пишет литературовед В.П.Аникин, - девица всегда красна , молодец - добрый , батюшка - родный , детушки - малые, молодчик - удалый, тело - белое, руки - белые, слезы - горючие , голос - громкий, поклон - низкий, стол - дубовый, вино - зеленое, водочка - сладка, орел - сизый , цветок - алый, камень - горючий , пески - сыпучие , ночь - темная, лес - стоячий, горы - крутые, леса - дремучие, туча - грозная, ветры - буйные, поле - чистое, солнце - красное, лук - тугой, кабак - царев, сабля - острая, волк - серый и пр. »

-

- В зависимости от жанра, подбор эпитетов несколько видоизменялся. Воссоздание стиля, или стилизация фольклорных жанров предполагает широкое использование постоянных эпитетов. Так, ими изобилует « Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова » Лермонтова: солнце красное, тучки синие, златой венец, грозный царь, удалой боец, дума крепкая, дума черная, сердце жаркое, плечи богатырские, сабля острая и т.д.

Роль эпитетов в тексте

- — усиливать, подчеркивать какие-либо характерные признаки предметов.

- Например: Меж скал блуждая, желтый луч В пещеру дикую прокрался И гладкий череп озарил... (М. Ю. Лермонтов);

- — уточнять отличительные признаки предмета (форму, цвет, величину, качество):.

- Например: Лес, точно терем расписной, Лиловый, золотой, багряный, Веселой, пестрою стеной Стоит над светлою поляной (И. А. Бунин);

- — создавать контрастные по смыслу сочетания слов и служить основой создания оксюморона: убогая роскошь (Л. Н. Толстой), блистательная тень (Е. А. Баратынский);

- — передавать отношение автора к изображаемому, выражать авторскую оценку и авторское восприятие явления: ...Дурно пахнут мертвые слова (Н. С. Гумилев); И слово вещее мы ценим, и слово русское мы чтим, И силе слова не изменим (С. Н. Сергеев-Ценский); Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? (И. С. Тургенев)

Метафора.

- Метафора (в пер. с греч. — перенос ) — это слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на основе сходства двух предметов или явлений по какому-либо признаку. Иногда говорят, что метафора – это скрытое сравнение.

- Например, метафора В саду горит костер рябины красной (С.Есенин) содержит сравнение кистей рябины с пламенем костра.

-

Метафора (с греч. – перенос)

Чтобы появилась метафора, следует найти точки соприкосновения двух предметов или явлений в чем-то, например:

Мета́фора — слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит сравнение неназванного предмета или явления с каким-либо другим на основании их общего признака. Термин принадлежит Аристотелю и связан с его пониманием искусства как подражания жизни.

- озеро как зеркало — зеркало озера;

- руки как золото — золотые руки;

- волосы как серебро — серебряные волосы.

Именно поэтому метафору считают скрытым сравнением, в котором отображаются как постоянные, так и временные, преходящие, случайные сходства предметов.

Найдите метафоры

И может быть — на мой закат печальный блеснёт любовь улыбкою прощальной. (А.С. Пушкин)

Нам дорога твоя отвага, огнём душа твоя полна. (М.Ю. Лермонтов)

Пора золотая была, да сокрылась. (А. Кольцов)

Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать . (Э. Рязанов)

Луна будет улыбаться весь вечер. (А. Чехов)

Тоска необъятная жрала его, и безымянный червь точил его сердце. (Н. Гоголь)

Прапорщики воткнулись глазами в царя.

(А. Толстой)

Проверьте себя

И может быть — на мой закат печальный блеснёт любовь улыбкою прощальной. (А.С.Пушкин)

Нам дорога твоя отвага, огнём душа твоя полна. (М.Ю. Лермонтов)

Пора золотая была, да сокрылась. (А.Кольцов)

Осень жизни , как и осень года, надо благодарно принимать. (Э. Рязанов)

Луна будет улыбаться весь вечер. (А. Чехов)

Прапорщики воткнулись глазами в царя.

(А. Толстой)

- Многие метафоры стали обычными в повседневном употреблении и потому не привлекают внимания, утратили в нашем восприятии образность.

- Например: банк лопнул, хождение доллара, кружится голова и др.

-

- В отличие от сравнения, в котором приводится и то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается, метафора содержит только второе, что создает компактность и образность употребления слова.

- В основу метафоры может быть положено сходство предметов по форме, цвету, объему, назначению, ощущениям и т. п.

- Например: водопад звезд, лавина писем, стена огня, бездна горя, жемчужина поэзии, искра любви и др.

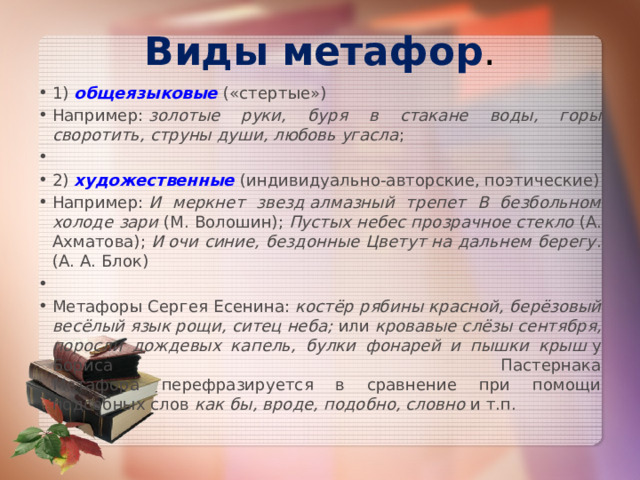

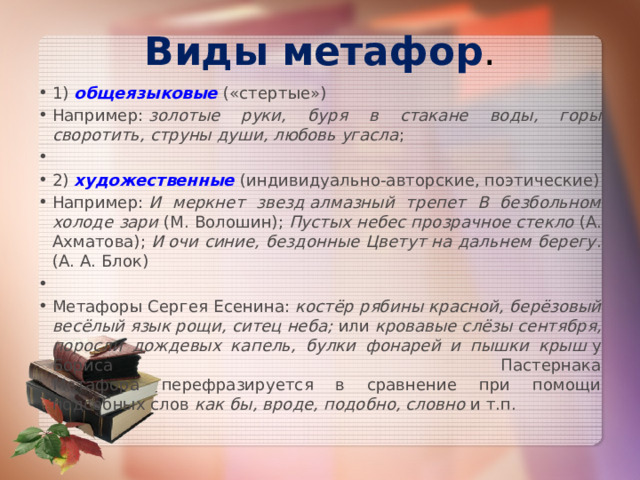

Виды метафор .

- 1) общеязыковые («стертые»)

- Например: золотые руки, буря в стакане воды, горы своротить, струны души, любовь угасла ;

-

- 2) художественные (индивидуально-авторские, поэтические)

- Например: И меркнет звезд алмазный трепет В безбольном холоде зари (М. Волошин); Пустых небес прозрачное стекло (A. Ахматова); И очи синие, бездонные Цветут на дальнем берегу . (А. А. Блок)

-

- Метафоры Сергея Есенина: костёр рябины красной, берёзовый весёлый язык рощи, ситец неба; или кровавые слёзы сентября, поросли дождевых капель, булки фонарей и пышки крыш у Бориса Пастернака Метафора перефразируется в сравнение при помощи подсобных слов как бы, вроде, подобно, словно и т.п.

- Реализация метафоры часто встречается в поэзии В.Маяковского. Так, в поэме « Облако в штанах » он реализует ходовое выражение « нервы разгулялись » или « нервы шалят »:

- Слышу: тихо, как больной с кровати, спрыгнул нерв. вот, - сначала прошелся едва-едва, потом забегал, взволнованный, четкий. Теперь и он, и новые два мечутся отчаянной чечеткой… Нервы – большие, маленькие, многие, - скачут бешеные, и уже у нервов подкашиваются ноги!

Роль метафор в тексте

- Метафора является одним их самых ярких и сильных средств создания выразительности и образности текста.

- Через метафорическое значение слов и словосочетаний автор текста не только усиливает зримость и наглядность изображаемого, но и передает неповторимость, индивидуальность предметов или явлений, проявляя при этом глубину и характер собственного ассоциативно-образного мышления, видения мира, меру таланта («Важнее всего быть искусным в метафорах. Только этого нельзя перенять от другого — это признак таланта» (Аристотель).

-

- Метафоры служат важным средством выражения авторских оценок и эмоций, авторских характеристик предметов и явлений.

- Например: Мне душно в этой атмосфере! Коршуны! Совиное гнездо! Крокодилы! (А. П. Чехов)

-

- Помимо художественного и публицистического стилей, метафоры характерны для разговорного и даже научного стиля (« озоновая дыра », « электронное облако » и др.).

-