МЕТАНИЕ МАЛОГО МЯЧА

Дальность полета малого мяча зависит от начальной скорости его вылета, угла вылета (оптимальный угол вылета мяча 40-43°), сопротивления воздушной среды и высоты, на которой мяч покидает руку в момент вылета. В свою очередь, скорость вылета мяча зависит от величины силы, приложенной к мячу, длины пути воздействия силы на снаряд и времени приложения силы. Иначе говоря, результат в метании мяча находится в прямой зависимости от скоростно-силовой подготовки и технического мастерства учащихся.

Методические принципы начального обучения школьников метанию малого мяча должны строиться на детском понимании метательного движения.

Основные принципы, свойственные метательным дисциплинам школьной программы, следующие (К-Джонсон, 1990):

- перенос веса тела с задней ноги на переднюю с начала финального движения до его окончания (выполнить это требование легче, если в исходном положении широко расставить ноги);

- левая нога и плечо являются ведущими (при метании правой рукой), что позволяет занимающемуся занять боковое положение, и в силу этого движение обретает длительную подготовительную фазу, а это важно для увеличения амплитуды приложения силы;

- ноги не отрываются от земли на всем протяжении фазы метания;

- стопы и ноги первыми включаются в движение;

- грудь разворачивается вперед до того, как включается рука;

- бросать оптимально высоко, чтобы достичь большей дальности;

- при закрепленной левой стороне туловища правая при метании резко поднимается вверх.

Очень важны также следующие методические дополнения:

- поскольку мяч (граната) будет двигаться с той же скоростью, что и рука в момент выпуска, большое значение имеет скорость движения руки;

- скорость при выпуске должна аккумулировать в себе потенцию всего движения в целом;

- плечо метающей руки должно двигаться впереди кисти с мячом (гранатой).

В связи с тем, что учебной программой по годам обучения предусматривается изучение вначале только отдельных частей (фаз) метания малого мяча с последующим соединением их в целое, основным методом при решении образовательных задач является метод обучения по частям и только потом в целом.

Основной формой организации обучения технике метания малого мяча должен быть фронтальный метод (или групповой). Важно учесть, что для становления навыка в процессе обучения необходимо выполнять правильные движения с повторением не менее 8-10 раз, а при закреплении уже изученного движения - в пределах 20-30 раз.

В процессе обучения технике метания малого мяча следует чередовать имитационные упражнения без снаряда, имитационные упражнения со снарядом, упражнения, завершающиеся броском мяча.

Обучать элементам техники метания мяча следует не в той последовательности, как они следуют один за другим, а «обратным ходом», т. е. от заключительного движения кистью в момент выбрасывания мяча до исходного положения перед началом разбега.

Обычно обучение технике метания малого мяча осуществляется в I четверти на уроках № 2-9 и в IV четверти на уроках № 62-68. На метания в уроке надо отводить до 15 мин. Обучение новым элементам техники метания лучше планировать в IV четверти, а в I четверти на уроках легкой атлетики следует закреплять изученное в предыдущем классе.

На начальном этапе обучения (I-IV классы) можно использовать не теннисные мячи, а самодельные, изготовленные из ткани (например, тесьму намотать в клубок и обшить его плотным материалом) или из пенопласта, который используется для упаковки телерадиоаппаратуры (простым ножом вырезать шар размером с теннисный мяч). Такие мячи не отскакивают при метании, и тем самым обеспечиваются быстрота и организованность при сборе, а также увеличивается количество бросков, выполняемых учащимися во время урока.

Следует учитывать, что метание малого мяча способом «из-за головы через плечо» предъявляет высокие требования к подвижности плечевого и локтевого суставов, подготовленности их мышечно-связочного аппарата. Поэтому учитель должен перед проведением метаний на уроке провести с учащимися специальную разминку, включающую в себя упражнения для подготовки к предстоящей работе суставов, связочного аппарата, сухожилий, мышц рук и всего плечевого пояса, а также упражнения для развития гибкости позвоночника.

Для формирования у учащихся навыка в технике метания малого мяча на дальность в I—IX классах рекомендуется следующая методическая последовательность и средства обучения.

I класс

Задачи обучения

1. Создать правильное представление о технике метания малого мяча с места способом «из-за головы через плечо».

2. Научить учащихся правильно держать и выбрасывать мяч.

3. Научить технике метания малого мяча с места способом «из-за головы через плечо» из исходного положения стоя лицом в направлении метания, левая нога впереди, правая рука с мячом над головой.

Методическая последовательность и средства обучения

1. Подводящие упражнения:

а) Ноги на ширине плеч, руки с малыми мячами впереди. Одновременно выпускать теннисные мячи из рук с последующей ловлей их захватом сверху (до отскока от земли).

б) То же, но выпускать поочередно теннисные мячи из правой и левой руки, постепенно увеличивая амплитуду движений: все выше поднимая руку с мячом в исходном положении и ловя его в положении приседа все ниже над землей.

в) Бросить мяч одной рукой о пол и поймать его после отскока, захватывая пальцами сверху: перед собой, слева, справа.

2. Научить правильному держанию мяча.

Учитель показывает правильный хват мяча, после чего просит учеников поднять руку с мячом и проверяет расположение пальцев, удерживающих мяч.

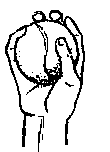

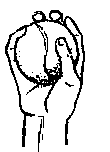

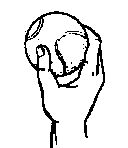

Мяч кладется на три пальца, а мизинец и большой палец поддерживают мяч с боку (рис. 1).

Правильно Неправильно Неправильно Рис. 1

При обучении правильному хвату надо следить, чтобы дети не держали мяч слишком крепко.

При держании мяча иногда допускаются типичные ошибки: мяч лежит на ладони, все пальцы обхватывают его или же он удерживается большим и указательным пальцами.

3. Научить выбрасыванию мяча.

Упражнение 1. Стать лицом по направлению метания, левая нога впереди, правая сзади на передней части стопы (при метании правой рукой). Правая рука, слегка согнутая в локтевом суставе, находится над головой. Имитация замаха: туловище отклонить назад по возможности больше, руку с мячом отвести назад за голову.

Упражнение 2. И. п. то же, что и в упражнении 1. Выполнить замах и имитацию броска. При этом основное внимание обращается на правильное разгибание руки в локтевом суставе. Рука с мячом проходит высоко над плечом, локоть вниз не опускается.

Упражнение 3. И. п. то же, что и в упражнении 1. Выполнить замах, ударить мячом о пол перед собой. Поймать мяч двумя руками.

Упражнение 4. И. п. то же, что и в упражнении 1. Выполнить замах и бросок мяча вверх над собой. Поймать мяч двумя руками.

Упражнение 5. И. п. то же, что и в упражнении 1. Бросок мяча через натянутый шнур (или сетку). Поперек зала на высоте 2—2,5 м натянуть шнур, а в 1,5—2 м от него начертить линию метания.

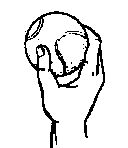

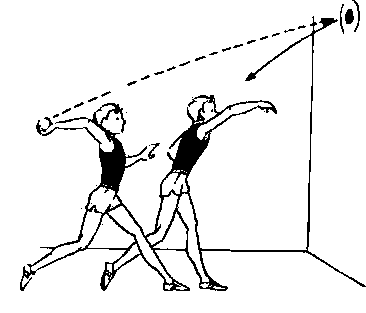

Упражнение 6. Стоя лицом к мишени (круг диаметром 1 м, расположенный на высоте 2,5 м), на расстоянии 3-5 м, с малым мячом в руке, отведенной за голову. Бросок с места одной рукой в мишень и ловля двумя руками (рис. 2).

Рис. 2

II—III классы

Задачи обучения

1. Закрепить технику метания мяча, освоенную в I классе.

2. Научить технике метания малого мяча с места на дальность, стоя лицом в направлении метания:

а) обучение работе ног и сочетанию движения туловища и верхних конечностей;

б) обучение хлесткому движению метающей руки.

Методическая последовательность обучения

Упражнения 1-6. Смотри учебный материал I класса.

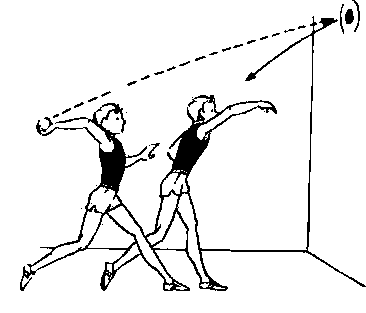

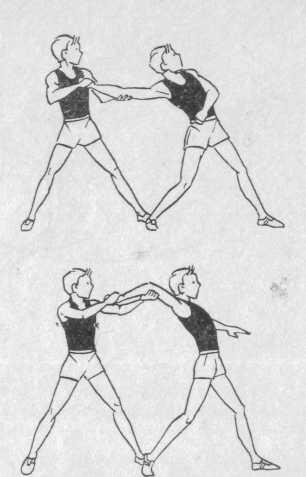

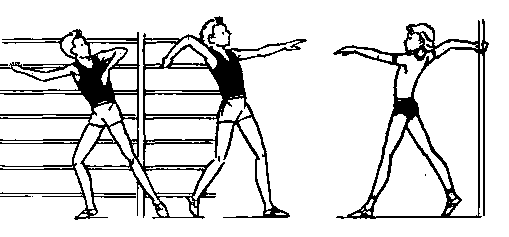

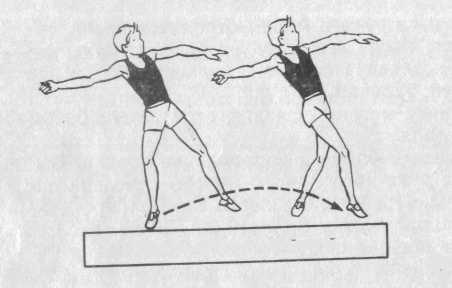

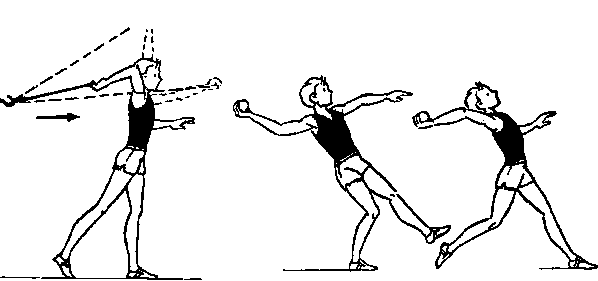

Упражнение 7. Стойка для метания малого мяча с места, держась правой рукой за резиновый жгут (ленту), закрепленный на уровне плеча за гимнастическую стенку. Имитация заключительного движения при метании мяча (рис. 1).

Рис. 1 Рис. 2

Упражнение 8. Метание малого мяча в стену из исходного положения сидя на гимнастической скамейке: а) двумя руками; б) одной рукой; в) одной рукой с предварительным поворотом туловища вправо.

Упражнение 9. Метание малого мяча в пол около стены. И. п. - стоя лицом к стене на расстоянии 2-3 м от нее, левая нога впереди, правая сзади на передней части стопы, рука с мячом согнута в локтевом суставе на уровне головы. С силой метнуть мяч хлестким движением руки и кисти в пол у стены, чтобы он после броска отскочил в стену, а затем в сторону метающего.

Упражнение 10. Стоя лицом в направлении метания, броски малого мяча в разнообразные горизонтальные цели (лежащие на полу набивные мячи, гимнастические обручи, расположенные на бревне, коне, набивные мячи, булавы, кубики, поперечные полосы, начерченные на полу, земле на расстоянии 100 см друг от друга с цифровыми обозначениями).

Упражнение 11. Стоя лицом в направлении метания, броски малого мяча в вертикальную цель (щит 1х1 м, гимнастический обруч), расположенную на высоте 2- 2,5 м, с расстояния 6-8 м (т. е. метание на точность).

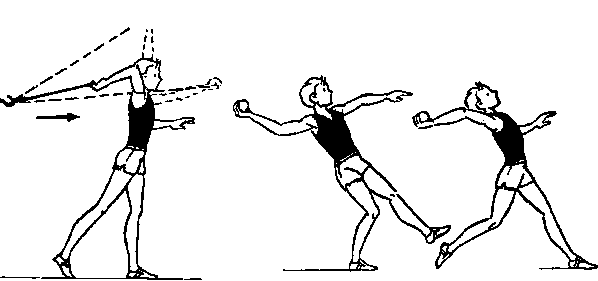

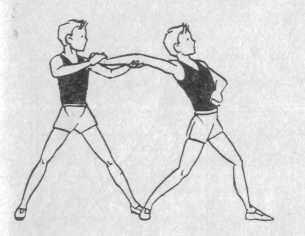

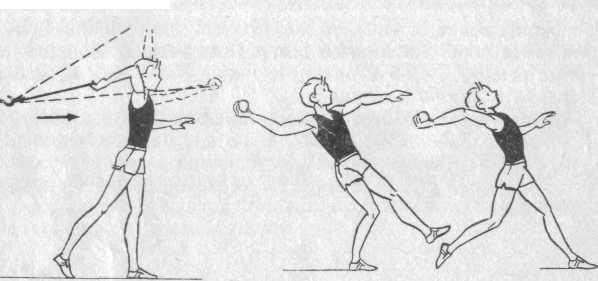

Упражнение 12. Имитация и метание малого мяча из положения стоя на правой ноге, согнутой в колене, с предварительным подниманием левой ноги, стоящей впереди. Бросок выполняется одновременно с постановкой левой ноги на опору (рис. 2).

Упражнение 13. Метание малого мяча через ориентиры, обеспечивающие оптимальную траекторию полета.

Упражнение 14. Метание малого мяча в заданные зоны: мальчики -12-14, 14-16, 16-18 м; девочки - 6-8, 8-10, 10-12 м.

IV класс

Задачи обучения

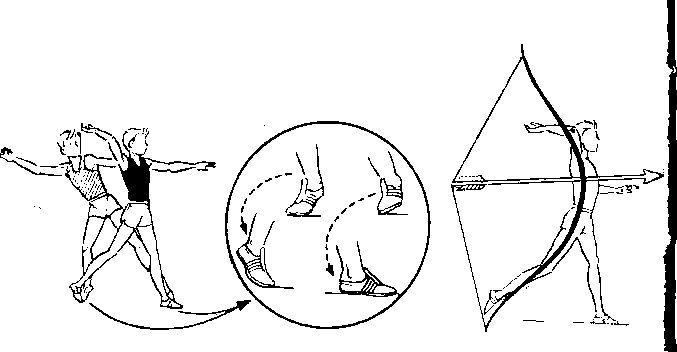

1. Научить технике перехода в положение «натянутый лук» из исходного положения стоя боком по направлению метания.

2. Научить технике метания малого мяча с места, стоя боком по направлению метания.

Методическая последовательность обучения

Упражнение. Встать левым боком к направлению броска, так, чтобы носок левой ноги располагался на одной линии с пяткой правой ноги (рис. 3).

Рис. 3

Выпрямленная правая рука (без мяча, а затем с мячом) отведена назад на уровне плеча (или чуть ниже). Вес тела на правой ноге, согнутой в колене (положение «замаха»). Стопа повернута наружу на 30-45°. Расстояние между стопами 50-70 см. Туловище наклонено вправо на 15-20°. Левая рука, согнутая в локте, - перед грудью. Носок левой ноги повернут немного внутрь.

Из этого исходного положения выполняется имитация «взятия мяча на себя» (рис. 4).

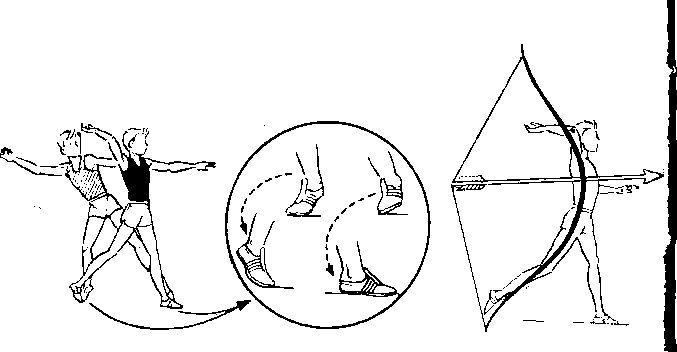

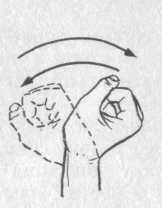

Движение начинается с разгибания правой ноги вперед-вверх с поворотом пяткой наружу и одновременного поворота бедра налево. Упираясь на упруго стоящую левую ногу, ученики поворачивают туловище налево и приходят в положение «натянутого лука». «Взятие мяча на себя» представляет собой супинирующее положение метающей руки поворачивание ее вправо по продольной оси. Это удерживает руку от преждевременного включения в метание и создает условия для выполнения дугообразного движения локтя над плечом, которое способствует увеличению пути воздействия на снаряд и акцентированию положения «натянутого лука» (рис. 5).

Рис. 4 Рис. 5

Вначале для овладения этим сложным и очень важным движением (из положения «замаха» до выведения мяча над плечом локтем кверху) необходима помощь учителя. В процессе выполнения упражнения учитель, стоя сбоку-сзади, придерживает и сопровождает метающую руку ученика, когда он поворачивается в направлении броска (рис. 6).

Учитель, придерживая кисть, помогает согнуть в нужном направлении руку в локтевом суставе, дает почувствовать работу мышц в этом положении.

Рис. 6

Добившись правильного выполнения упражнения, переходят непосредственно к метанию мяча из этого исходного положения.

Для правильного выполнения положения «натянутый лук» дополнительно рекомендуются следующие упражнения:

1. Стоя левым боком по направлению метания. Вес тела на правой согнутой ноге, левая слегка приподнята над опорой, руки за спиной.

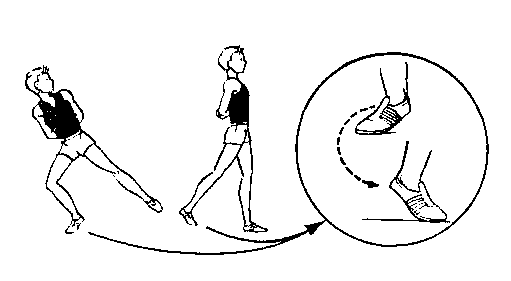

Вначале медленное, а по мере усвоения - быстрое разгибание правой ноги с поворотом налево (рис. 7):

а) без постановки левой ноги на опору;

б) с постановкой левой ноги на опору.

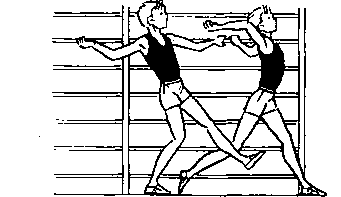

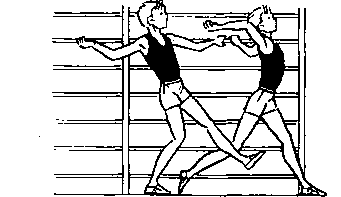

2. Стойка для метания малого мяча с места. Стать спиной вплотную к гимнастической стенке. Прямой правой рукой захватить снизу рейку на уровне плеча, левой захватить впереди рейку хватом сверху несколько ниже левого плеча (или на уровне плеч).

Рис. 7 Рис. 8

«Захват мяча». Правая рука скользит по рейке, поворачиваясь локтем вверх, левая помогает подтягивать туловище вперед. Выход в положение «натянутого лука» осуществляется за счет усилия правой ноги, мышц таза и туловища (рис. 8).

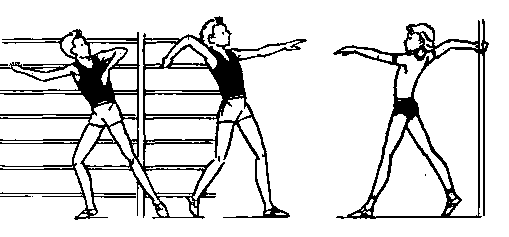

3. Стоя правым боком у гимнастической стенки, правой рукой хватом снизу взяться за рейку на уровне плеча. Поворачивая и выпрямляя правую ногу, таз вперед-вверх, повернуться налево (рис. 9).

Рис. 9

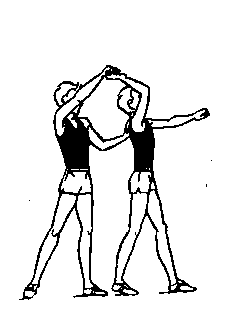

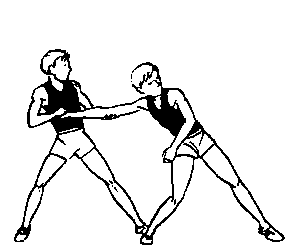

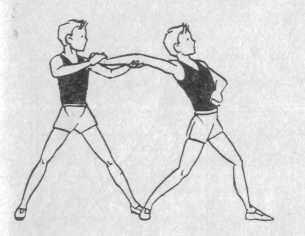

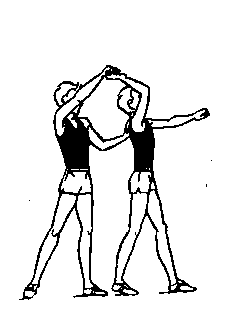

4. Выполняется в парах. Один из учащихся принимает положение стоя боком по направлению метания, вес тела на правой согнутой ноге. Партнер, стоя с боку, правой рукой держит правую руку выполняющего, а левой рукой упирается в его лопатки и помогает правильно выполнить переход в положение «натянутый лук» (рис. 10).

Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12

После освоения техники перехода в положение «натянутый лук» выполняется полностью все движение финального усилия:

а) имитация броска из исходного положения стоя боком по направлению метания;

б) метание мяча в стену, баскетбольный щит на дальность отскока, а затем на дальность броска.

Бросок начинается с вращательно-разгибательного движения правой ноги и продолжается продвижением туловища грудью вперед-вверх.

Техника метания мяча сложна, и требуется настойчивое и последовательное изучение всех фаз. Поэтому следует строго придерживаться правила: лишь закрепив первую фазу (элемент) техники движения броска, приступать к изучению следующей.

V класс

Задачи обучения

1. Дальнейшее совершенствование в технике метания малого мяча с места (закрепление пройденного материала в I-IV классах).

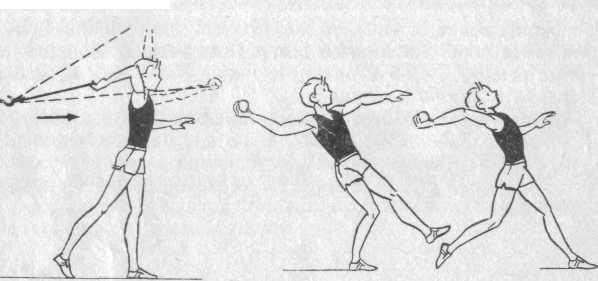

2. Научить технике метания мяча на дальность с шага.

Методическая последовательность обучения

I. Совершенствование техники хлесткого движения кистью (в заключительной части броска).

Упражнение 1. И. п. - ноги расставлены в стороны на ширину плеч, правая рука вытянута вверх:

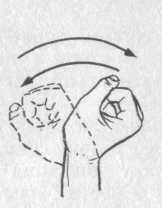

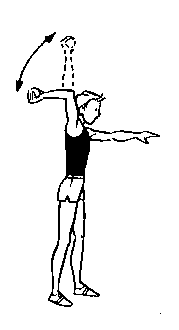

а) имитация заключительного движения кистью в момент выпуска мяча (сгибание и разгибание кисти в лучезапястном суставе) (рис.11);

б) то же, с мячом;

в) бросок мяча хлестким движением кисти в пол (поверхность площадки), в стену с последующей ловлей и возвращением обратно в строй. Метание выполняется по команде учителя.

Упражнение 2. Удары по мячу кистью после отскока от пола: а) на месте; б) в движении.

II. Закрепить технику движения предплечья метающей руки (в заключительной части броска).

Упражнение 1. И. п. - ноги врозь (на ширине плеч), правая рука вытянута вверх:

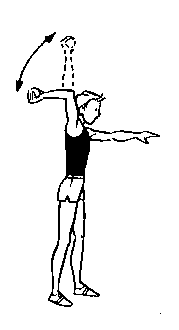

а) имитация заключительного движения предплечья (сгибание и разгибание руки в локтевом суставе) (рис. 12);

б) то же, с мячом;

в) бросок мяча за счет ускоренного разгибания руки в локтевом суставе и хлесткого движения кистью (в стену, баскетбольный щит).

Методические указания

При сгибании предплечья локоть не опускается вниз и не отводится в сторону, а удерживается на уровне головы. Туловище вертикально, не отклоняется назад. При выполнении броска рука разгибается в локтевом суставе, но при этом не опускается вниз.

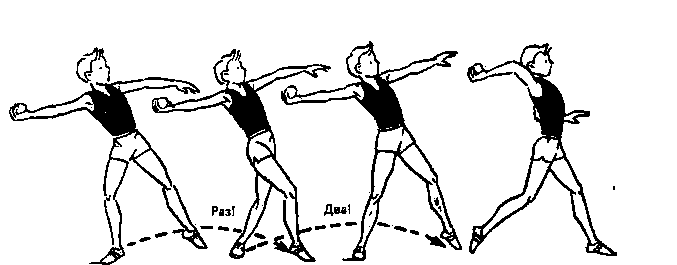

Обучение и выполнение движений проводится по команде учителя: «делай - раз» (сгибание руки в локтевом суставе); «делай - два» (разгибание руки в локтевом суставе).

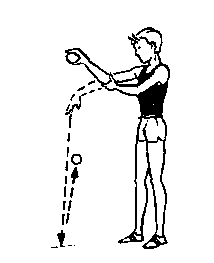

Упражнение 2. И. п. - ноги врозь (на ширине плеч), правая рука с мячом вытянута вперед, параллельно земле, на высоте плеча. Левая рука придерживает правую под локоть (создавая опору). Согнуть правую руку в локтевом суставе до прямого угла и, активно разгибая предплечье, выполнить бросок мяча перед собой в землю (пол) (рис. 13).

III. Научить выполнять метание мяча с места за счет хлесткого движения всей метающей руки с активным включением в бросок туловища и ног.

Упражнение. И. п. - ноги врозь (на ширине плеч), правая рука вытянута вверх:

Рис. 13 Рис. 14

а) имитация броскового захлестывающего движения рукой, активно вращая ее в плечевом суставе, разгибая в локтевом и сгибая кисть (в конце движения пальцы должны коснуться ладони). Выполнять расслабленной рукой хлыстообразное движение в медленном, среднем и быстром темпе;

б) имитация движения правой руки, туловища, ног. Прогнуться назад, ноги слегка согнуты в коленных суставах, раскрепощенная правая рука отведена назад (положение «замаха»). За счет активного (согласованного) разгибания ног, туловища и правой руки выполнить заключительную часть финального усилия;

в) то же, с мячом (без броска);

г) броски мяча за счет активного, одновременного разгибания ног, туловища, метающей руки.

IV. Закрепить технику метания малого мяча на дальность из и.п. - стоя лицом в направлении метания, левая нога впереди, правая рука с мячом вверху.

Из исходного положения ученики переходят в положение «замаха». При отведении руки с мячом назад и отклонении туловища правая нога сгибается в коленном суставе. Бросок начинается за счет активного разгибания правой ноги и переноса тяжести тела вперед на левую ногу.

В легкой атлетике есть образное выражение: «Метатель метает ногами».

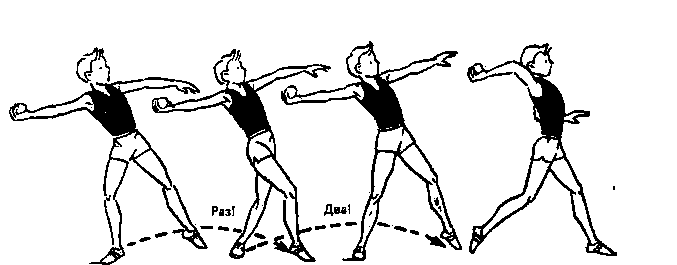

V. Научить технике метания мяча с шага.

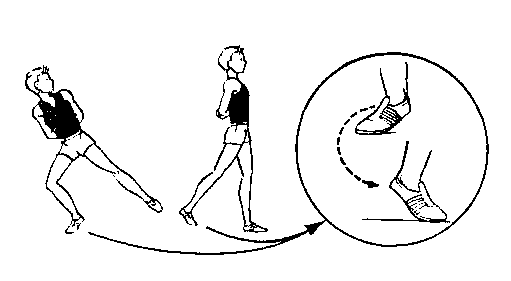

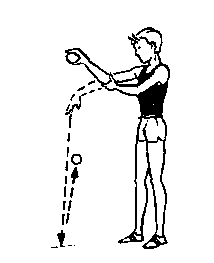

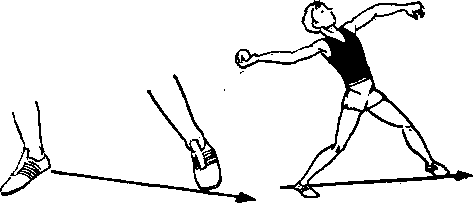

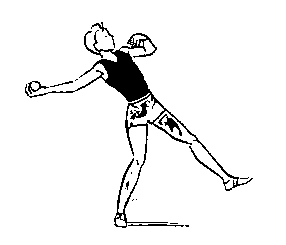

Упражнение 1. И.п. - стоя левым боком в направлении метания, вес тела на правой согнутой ноге. Левая нога, выпрямленная в колене, слегка приподнята над землей. Правая рука с мячом отведена назад (положение «замаха») (рис. 14).

Имитация «взятия мяча на себя» и метание мяча выполняются одновременно с опусканием и постановкой левой ноги на опору.

Упражнение 2. И.п. - стоя левым боком в направлении метания, туловище прямо, ноги вместе, рука с мячом отведена назад:

а) имитация постановки левой ноги в положение шага для метания с места. Тяжесть тела переносится на правую ногу;

б) то же, но с поворотом туловища в направлении броска и «взятием мяча на себя»;

в) то же, с выполнением броска (на технику, на дальность).

VI класс

Задачи обучения

1. Закрепить технику метания мяча на дальность, освоенную в V классе.

2. Научить технике метания мяча на дальность с 3-4 бросковых шагов.

3. Научить технике метания мяча в горизонтальную цель шириной 1х1 м с расстояния 8 м.

Методическая последовательность обучения технике метания мяча

на дальность

1. Повторение учебного материала V класса. Броски малого мяча с места «из-за головы через плечо» из и. п.:

а) стоя лицом к направлению метания, левая нога впереди;

б) стоя левым боком в направлении метания.

2. Научить технике метания мяча с шага, стоя лицом в направлении метания.

З десь можно использовать три варианта исходного положения:

десь можно использовать три варианта исходного положения:

а) стоя ноги врозь (на ширине плеч), рука с мячом над плечом (рис. 15);

б) стоя ноги врозь (на ширине плеч), рука с мячом опущена вниз (около бедра);

в) стоя в шаге, правая нога впереди, левая сзади, рука с мячом над плечом (рис. 16).

Рис. 15 Рис.16

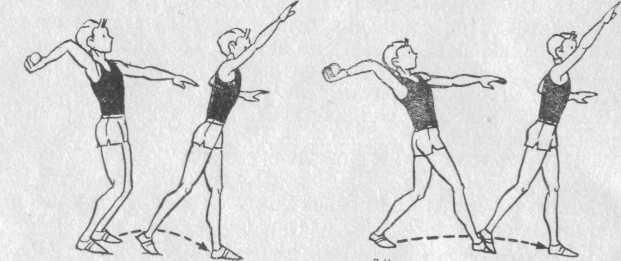

Упражнения: а) имитация шага левой ноги в направлении метания и движения правой руки в финальном усилии;

б) метание мяча с шага левой ногой.

Методические указания

С шагом левой ноги рука с мячом отводится назад, туловище отклоняется, после чего следует бросок (или имитация броска) с последовательным включением мышц нижних конечностей, туловища и руки.

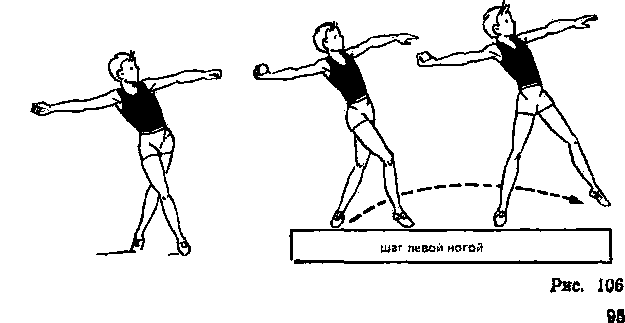

3. Научить технике метания с шага, стоя левым боком в направлении метания.

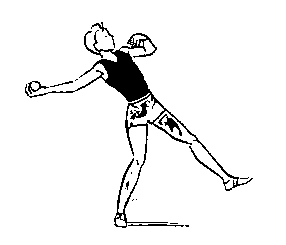

И.п.- встать левым боком в направлении броска. Выпрямленная правая рука (без мяча, с мячом) отведена назад на уровне плеча. Правая нога перед левой (скрестное положение), расстояние между стопами 20-30 см. Вес тела распределен на обе ноги. Стопы полуобращены в направлении броска. Левая рука перед грудью (рис. 17).

Упражнение 1. Постановка левой ноги в положение шага для метания с места, не поворачивая туловища в направлении броска (рис. 18).

Рис. 17 Рис.18

Упражнение 2. То же, но с поворотом туловища в направлении броска и «взятием мяча на себя» (приход в положение «натянутый лук»).

Упражнение 3. То же, но с выполнением броска.

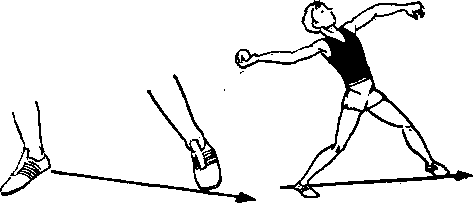

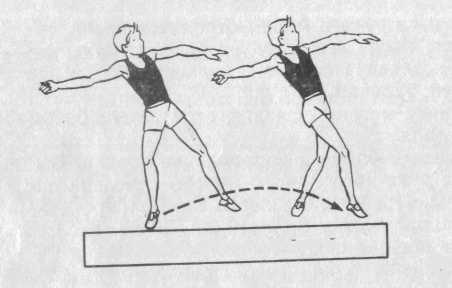

4. Научить технике выполнения скрестного шага и метанию мяча с двух шагов.

И.п. - встать левым боком в направлении броска. Выпрямленная правая рука отведена назад на уровне плеча. Вес тела на правой согнутой ноге. Левая нога выпрямлена и поставлена на опору на расстоянии примерно 2,5-3 стоп от правой. Левая рука перед грудью.

Упражнение. Выполнить скрестный вынос ноги перед левой, после чего нога возвращается в и.п. Длина этого шага 1-2 стопы (рис. 19).

„Скрестный" шаг правой ногой

Рис. 19

И. п. - встать левым боком к направлению метания, держа правую согнутую ногу скрестно перед левой (над опорой).

Упражнение 1. Выполнить легкий прыжок с левой ноги на правую, во время которого левая нога выводится вперед без опускания (постановки) на опору.

Упражнение 2. То же, но с постановкой левой ноги на опору.

И. п. - встать левым боком к направлению броска. Вес тела на правой согнутой ноге. Левая нога выпрямлена и поставлена на опору на расстоянии 3 стоп от правой.

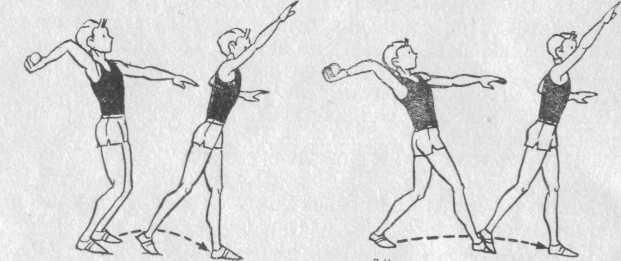

Упражнение 1. Выполнить скрестный шаг правой ногой, после чего левую ногу поставить в положение шага для броска (т.е. выполняется два шага). Сначала без поворота, а затем с поворотом туловища в направлении броска и взятием снаряда «на себя» (рис. 20).

Упражнение 2. То же, но с выполнением броска мяча.

| шаг правой ногой | шаг левой ногой |

Рис. 20

И. п. - встать левым боком к направлению броска. Вес тела на правой согнутой ноге. Туловище слегка наклонено назад, выпрямленная правая рука отведена назад на уровне плеча. Левая нога выпрямлена и слегка приподнята над грунтом (15-20 см).

Упражнение 1. Выполнить активную постановку левой ноги на опору. В момент касания опоры быстро вынести правую ногу вперед (т.е. выполнить скрестный шаг) и поставить левую ногу в положение шага для броска.

Упражнение 2. То же, но с поворотом туловища в направлении броска и со взятием мяча «на себя».

Упражнение 3. То же, но с выполнением броска мяча.

Методические указания

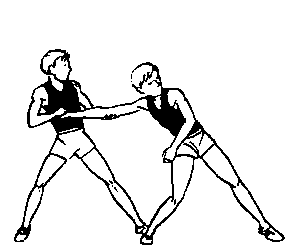

При выполнении скрестного шага у школьников встречаются следующие ошибки: с шагом правой ногой они наклоняют плечи влево, с постановкой правой ноги наклоняют туловище влево.

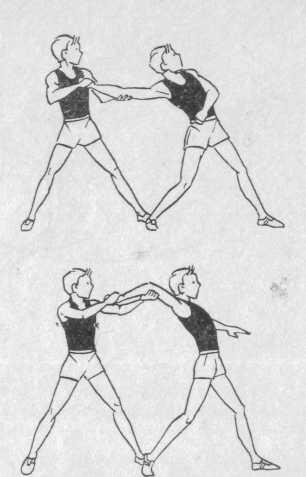

У странению этих недостатков помогает многократное выполнение скрестного шага. При этом обучающегося надо удерживать за правую выпрямленную руку. Учитель направляет его движения и напоминает ему о правильном положении туловища и о том, что ноги должны «убегать» вперед.

странению этих недостатков помогает многократное выполнение скрестного шага. При этом обучающегося надо удерживать за правую выпрямленную руку. Учитель направляет его движения и напоминает ему о правильном положении туловища и о том, что ноги должны «убегать» вперед.

Рис. 21

5. Научить технике метания мяча с трех бросковых шагов.

И.п. - встать левым боком к направлению броска. Выпрямленная правая рука отведена назад. Правая нога перед левой (скрестное положение). Вес тела распределен на обе ноги.

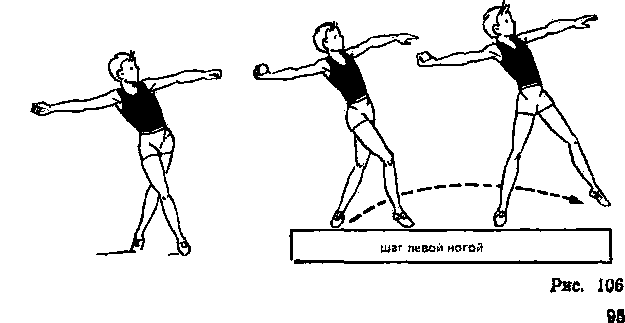

Упражнение 1. Выполнить три шага (шаг левой - правой - левой ногой), не поворачивая туловища в направлении броска.

Упражнение 2. То же, но с поворотом туловища в направлении броска в фазе финального усилия и выполнением броска мяча.

Последовательность обучения технике метания в горизонтальную цель

Упражнение 1. И. п. - стоя ноги врозь (на ширине плеч), мяч в полусогнутой руке над плечом, выше головы на 15-20 см, локоть направлен вперед.

Метание малого мяча в цель, расположенную на расстоянии 5-6 м.

Бросок выполняется за счет руки с акцентом на хлесткое движение кисти, не опуская локоть вниз и не отводя его в сторону.

Упражнение 2. И. п. - то же, что и в упражнении 1. После предварительного замаха (отведение руки с мячом назад с небольшим отклонением туловища назад и сгибанием ног в коленном суставе) метание мяча в цель, расположенную на расстоянии 6 м.

Акцентировать внимание на начало броска с разгибания ног и туловища и хлесткое движение кисти в заключительный момент броска.

Упражнение 3. И. п. - стоя лицом в направлении метания, левая нога впереди, мяч в полусогнутой правой руке над плечом чуть выше головы, туловище отклонено назад, вес тела на слегка согнутой правой ноге.

Метание мяча в цель, расположенную на расстоянии 7 м.

Метание мяча выполняется за счет активного разгибания правой ноги, последующего включения в бросок вышерасположенных звеньев тела и хлесткого движения кистью.

Упражнение 4. И. п. - стоя левым боком в направлении метания, выпрямленная правая рука с мячом отведена назад на уровне плеча, вес тела на полусогнутой правой ноге, туловище слегка наклонено вправо.

Метание мяча в цель, расположенную на расстоянии 8 м.

Бросок выполняется за счет вращательно-разгибательного движения правой ноги с последующим подключением туловища и метающей руки.

Упражнение 5. И. п. — то же, что и в упражнении 4. Броски мяча на точность попадания в цель и на оценку. Оценки: «5» — 3 попадания; «4» — 2 попадания; «3» — 1 попадание.

VII класс

Задачи обучения

1. Закрепить технику метания на дальность, освоенную в VI классе.

2. Научить технике отведения руки с мячом на два (или три) шага.

3. Научить технике метания малого мяча на дальность с разбега.

Существует несколько вариантов выполнения бросковых шагов и способов отведения руки с мячом:

1-й вариант: метание с четырех бросковых шагов с отведением мяча на два шага способом «прямо-назад» (рис. 22).

2-й вариант: метание с четырех бросковых шагов с отведением мяча на два шага способом «дугой вверх-назад» (рис. 23).

3-й вариант: метание с четырех бросковых шагов с отведением мяча на два шага способом «вперед-вниз-назад» (рис. 24).

4-й вариант: метание с пяти бросковых шагов с отведением мяча на три шага способом «вперед-вниз-назад».

| Контрольная отметка | 1-й шаг | 2-й шаг | 3-й шаг | 4-й шаг Финальное усилие | Линия броска |

| Отведение мяча |

Рис. 22

| 1-й шаг | 2-й шаг | 3-й шаг | 4-й шаг | Торможение после броска |

| Отведение мяча |

Рис. 23

Рис. 24

Методическая последовательность обучения технике метания

с четырех бросковых шагов с отведением руки с мячом

на два шага способом «прямо-назад»

1. Повторение учебного материала (VI класс):

а) броски мяча с места, стоя левым боком к направлению метания;

б) броски мяча с одного, двух, трех бросковых шагов.

2. Изучение нового материала. И. п. - стоя лицом в направлении метания, левая нога впереди на контрольной отметке, правая сзади на носке, рука с мячом над плечом, кисть на уровне головы.

Упражнение 1. Плавно на два-три счета, поворачивая туловище вправо (до положения левым боком вперед), выпрямить руку с мячом назад. В конце упражнения отведенная правая кисть находится на уровне плеч.

Упражнение 2. Выполняется шаг правой ногой, и одновременно туловище начинает поворачиваться вправо, рука отводится прямо — назад, шаг левой ногой, полный поворот вправо и выпрямление руки с мячом сзади на уровне плеча. Занимающийся приходит левым боком в направлении метания (рис. 25).

| шаг правой ногой | шаг левой ногой |

| поворот туловища вправо | выпрямление руки с мячом |

Рис. 25

Упражнение 3. Отведение мяча на два шага прямо - назад с последующим выполнением скрестного шага и шага левой ногой, т.е. выполнение четырех бросковых шагов в целом и приход в исходное положение перед броском, но без метания.

Упражнение 4. То же, но с выполнением броска.

Методическая последовательность обучения технике метания мяча

с пяти бросковых шагов с отведением мяча на три шага способом

«вперед-вниз-назад»

И. п. - стоя лицом в направлении метания, правая нога впереди на контрольной отметке, мяч над плечом чуть выше головы.

Упражнение 1. Выведение мяча вперед (горизонтальное положение выпрямленной руки) под шаг левой ногой. Вначале по команде учителя, а затем самостоятельно с возвращением в и. п.

Упражнение 2. Отведение мяча на два шага: под шаг левой ногой мяч вывести вперед (как в упражнении 1), под шаг правой спустить мяч вниз к бедру с одновременным поворотом плечевого пояса вправо на 15-30°. Голова не поворачивается (взгляд в направлении метания). Вначале по команде учителя, а затем самостоятельно с возвращением в и. п.

Упражнение 3. Отведение мяча на три шага: под шаг левой ногой мяч вывести вперед, под шаг правой ногой мяч опустить вниз с одновременным поворотом плечевого пояса вправо на 15-30°, под шаг левой ногой отвести мяч назад-вверх (до уровня плечевого сустава) с продолжением поворота плечевого пояса вправо под 45-60° и с разворотом левой стопы носком внутрь на 10-15°, левая рука, полусогнутая в локтевом суставе, выводится вперед, закрывая грудь, голова не поворачивается.

Упражнение 4. Отведение мяча на три шага и далее выполнение четвертого (скрестного) шага. Зафиксировать и проверить положение туловища и правой руки в скрестном шаге.

Упражнение 5. То же, что и упражнение 4, но с добавлением пятого шага левой ногой, т. е. выполнение пяти бросковых шагов в целом и приход в исходное положение перед броском. Зафиксировать и проверить положение туловища, рук и ног перед финальным усилием.

Упражнение 6. То же, что и упражнение 5, но с ускорением четвертого и пятого шагов, обращая внимание на обгон ногами туловища и руки с мячом, на согласованность и слитность в движениях всех частей тела.

При разучивании этого упражнения рекомендуется использовать разметку, звуковые сигналы, задающие ритм бросковых шагов.

Упражнение 7. То же, что и упражнение 6, но в сочетании с броском мяча и последующим перескоком на правую ногу (для торможения движения) (рис. 26).

Рис. 26

Упражнение 8. Метание мяча с пяти бросковых шагов на дальность (результат).

Методическая последовательность

обучения технике разбега (предварительные и бросковые шаги)

Упражнение 1. И. п.- стоя лицом в направлении метания, левая нога впереди, мяч над плечом. Подход и попадание левой (правой) ногой на контрольную отметку с 4— 6 шагов ходьбы.

Упражнение 2. То же, но в сочетании с отведением мяча способом «прямо-назад» или «вперед-вниз-назад» и последующим выполнением скрестного шага и шага левой ногой. Зафиксировать и проверить положение туловища, руки с мячом и ног перед выполнением финального усилия.

Упражнение 3. То же, но в сочетании с броском, акцентируя ускорение и ритм бросковых шагов после контрольной отметки v обращая внимание на согласованность в движениях ног, туловища, рук в фазе финального усилия.

Затем упражнения 1-3 выполняются с 6, 8 шагов разбега, сначала в спокойном беге (с невысокой скоростью), а затем в равноускоренном беге, акцентируя внимание на согласованность предварительной части разбега с бросковыми шагами и на ритм бросковых шагов в сочетании с финальным усилием.

Длина предварительного разбега устанавливается путем пробегания от контрольной отметки (линии) в обратном по отношению к метанию направлении. В исходном положении перед разбегом занимающиеся встают левой ногой на контрольную отметку, мяч над плечом. Разбег начинается с шага правой ноги. На месте приземления (постановки) левой ноги (6-й, 8-й шаг) делается отметка. Повторными пробежками уточняется длина первой (предварительной) части разбега. Затем занимающиеся встают левой ногой на эту отметку лицом в направлении метания и проводят разбег в целом, используя общую для всех контрольную отметку, с которой начинаются отведение мяча и выполнение бросковых шагов. С учетом определенного количества бросковых шагов (четыре или пять) и одного тормозящего определяется длина разбега в целом. Коррекция разбега осуществляется повторными пробежками без броска и с броском мяча.

Задача учащегося в предварительной части разбега состоит в приобретении для себя оптимальной скорости or старта до контрольной отметки. Характер бега при этом ускоряющийся, что достигается увеличением длины, а главное, темпа беговых шагов до контрольной отметки.

Задача, стоящая перед учащимся при выполнении бросковых шагов, состоит в том, чтобы, не снижая скорости бега, выполнить отведение мяча, подойти к наиболее выгодному положению перед началом броска и без замедления выполнить последующие фазы метания.

В бросковых шагах акцент делается на продвижении вперед с минимальными вертикальными колебаниями ОЦМ тела.

Дополнительные упражнения для освоения техники разбега

1. Равномерный и ускоренный бег с несением мяча над плечом.

2. Бег скрестными шагами с отведенным назад на вытянутую руку мячом (кисть метающей руки не должна опускаться ниже оси плеч).

VIII класс

Задачи обучения

1. Научить технике метания мяча по движущейся цели.

2. Совершенствование в технике метания мяча на дальность с разбега.

Обучение метанию малого мяча по движущейся цели с расстояния 12-20 м и совершенствование в технике метания малого мяча с разбега на дальность рекомендуется планировать на 10 уроках в IV четверти, выделяя по 10-15 мин в каждом. При этом на обучение метанию малого мяча по движущейся цели целесообразно запланировать 4 урока во второй половине апреля (проводимых в зале), а для совершенствования в технике метания мяча на дальность с разбега - 6 уроков в мае (Н. Д. Иванов, 1985).

Методическая последовательность обучения технике

метания мяча по движущейся цели

Метание малого мяча по движущейся цели (по качающемуся подвешенному предмету, большому, подброшенному вверх мячу, по перебегающим игрокам) начинают при малых скоростях (до 0,5 м/с). По мере овладения навыком броска по движущейся мишени рекомендуется постепенно увеличивать скорость ее продвижения до 1,5 м/с. Постепенно вырабатывается реакция слежения и упреждения цели.

В качестве движущейся мишени можно использовать один или два квадратных (фанерных, картонных) щита 80х80 см, подвешенных посредством роликов на троссе, натянутом поперек зала на высоте 1,5-2 м и закрепленных на блоках в стене. Между щитами необходим интервал 2-3 м. Передвижение выполняется по принципу занавеса. Для перемещения мишеней привлекаются освобожденные ученики (Н. Д. Иванов, 1985).

Упражнения:

1. Из и.п. - стоя в шаге лицом в направлении метания, левая нога впереди, правая сзади, мяч над плечом чуть выше головы, рука полусогнута - метание малого мяча по движущейся цели с расстояния 10-12 м.

2. То же, после предварительного замаха, увеличив расстояние до цели для девочек до 10 м, для мальчиков - до 16 м.

3. То же, из и.п. стоя боком в направлении метания с отведенной назад рукой с мячом (кисть с мячом чуть выше уха), увеличив расстояние до цели у девочек до 14 м, у мальчиков - до 18 м.

4. То же, увеличив расстояние до цели у девочек до 16 м, у мальчиков - до 20 м.

5. Метание малого мяча с места по движущейся цели на точность попадания с выявлением наиболее метких среди девочек и мальчиков, выставляя оценки: за 3 попадания - «5», за 2 - «4» и за 1 - «3». Рекомендуется проводить соревновательным или игровым методом (Н. Д. Иванов, 1985).

Организация учебного процесса при обучении метанию мяча по движущейся цели зависит от количества мишеней. При одной мишени каждый ученик последовательно метает с заданного расстояния и, сделав 1—3 попытки, возвращается на свое место. При наличии двух мишеней мальчики последовательно метают в одну мишень, а девочки в другую. В этом случае учитель предварительно делает разметку, указывая, с какой точки метают те и другие. Перед учениками ставится задача метать только так, как требует изученный способ.

Совершенствование в технике метания мяча на дальность с разбега

После овладения основами техники метания мяча ученики должны работать над точностью и свободой движений, выполняемых по большому пути с возрастающим ускорением.

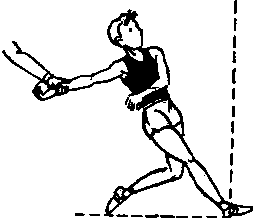

Упражнение 1. И. п. - стать спиной вплотную к гимнастической стенке. Присед на правой, левая прямая впереди опирается на всю стопу, руки прямые захватывают перекладину над головой. Выпрямляя правую и упираясь левой, вывести таз, туловище вперед, прогнуться в грудной части позвоночника. Выполнять в медленном и быстром темпе (рис. 27).

Рис. 27 Рис. 28

Упражнение 2. И. п. - стоя спиной к гимнастической стенке. Хватом сверху руками держаться за рейку на уровне плеч. Шагнуть левой (правой) ногой вперед, прогнуться в грудной части позвоночника, вытянуться, фиксировать конечное положение 6-8 с (рис. 28).

Упражнение 3. Имитационное упражнение силового характера для совершенствования работы ног во время финального усилия (рис. 29).

Правая нога должна выпрямляться ускоренным движением с акцентом в конце выпрямления. Направление усилия - больше вперед. Левая нога, принимая на себя усилие, работает как стопор и не дает возможности уйти занимающемуся вперед с правой ноги.

Рис 29

Упражнение 4. Метание мяча с места из положения стоя левым боком к направлению метания.

Упражнение 5. Метание мяча с одного шага из положения «скрестный шаг».

Упражнение 6. Метание мяча с двух шагов из положения стоя левым боком в направлении метания, левая нога впереди.

Упражнение 7. Отведение мяча:

а) вариант на два шага «прямо-назад»;

б) вариант на три шага «вперед-вниз-назад».

Упражнение 8. Метание мяча без предварительного разбега:

а) с четырех бросковых шагов (с отведением мяча на два шага);

б) с пяти бросковых шагов (с отведением мяча на три шага).

Упражнение 9. Отведение мяча в ходьбе: а) на два шага; б) на три шага.

Упражнение 10. Отведение мяча в медленном беге.

Упражнение 11. Метание мяча на технику с медленного разбега до контрольной отметки.

Упражнение 12. Метание мяча с разбега, увеличивающегося по длине, и с повышающейся скоростью.

Полный разбег состоит из 6-8 шагов, выполняемых до контрольной отметки (предварительный разбег), и 4-5 бросковых шагов, выполняемых от контрольной отметки до линии измерения (линии броска).

Упражнение 13. Свободный бег с постепенным наращиванием скорости бега, держа метающую руку над плечом; левая рука, согнутая в локтевом суставе, движется в такт бегу.

Упражнение 14. Выполнение бросковых шагов с разбега с акцентированием внимания на быстром выполнении скрестного шага («обгон снаряда»). Следить за скручиванием туловища вправо, не опускать вниз кисть с мячом; ритм бросковых шагов задает учитель.

Упражнение 15. Бег скрестными шагами левым боком вперед. Энергичнее выносить правую ногу вперед, туловище и плечевой пояс отстают от движения ног и таза. Обращать внимание на скручивание туловища вправо.

Упражнение 16. То же с вытянутой в сторону метающей рукой. Следить за устойчивым положением вытянутой правой руки, левая, согнутая в локтевом суставе, перед собой.

Упражнение 17. Для торможения движения учащегося вперед после выполнения броска применяются:

а) многократные повторения быстрого перескока на правую ногу при сильном ее сгибании;

б) на бегу выносить правую ногу и резко затормозить движение — остановиться.

Дополнительные (броско вые) упражнения с набивным мячом 0,5-1,5 кг

двумя руками из-за головы:

1. Стоя ноги на ширине плеч, ступни параллельны. Руки полусогнуты, мяч за головой. Броски вперед-вверх в цель или партнеру.

2. Стоя лицом по направлению броска. Правая нога сзади на носке, левая впереди на всей ступне, носок внутрь. Броски вперед-вверх или партнеру.

3. Из и. п. - стоя левым боком в направлении броска, вес тела на полусогнутой правой ноге, туловище наклонено вправо, руки с мячом отведены вправо - бросок набивного мяча. Акцентировать внимание на вращательно-разгибательном движении правой ноги с последующим подъемом на левой вверх и продвижением грудью вперед-вверх в направлении броска (рис. 30). Бросок выполняется за счет разгибания рук в локтевых и сгибания кисти в лучезапястных суставах.

Рис. 30

4. Из положения «скрестного шага» левая нога, стоящая сзади, делает шаг вперед. Продвигаясь на левую ногу и поворачиваясь грудью вперед, последовательно выполнить захват, пройти через положение «натянутого лука», выбросить мяч хлестким движением рук.

5. Стоя боком по направлению метания на правой ноге, левая сзади на носке. С левой ноги выполняются три бросковых шага, во время которых ноги и таз обгоняют плечевой пояс. Бросок выполняется так же, как в упражнении 4.

6. Сделав 6-8 беговых шагов, учащиеся выполняют бросковые шаги с последующим броском.

IX класс

Задача обучения

Совершенствование в технике метания мяча на дальность с разбега.

Совершенствование - важная сторона педагогического процесса. Оно является естественным продолжением начального обучения.

Задачами этого процесса являются:

1. Закрепить правильную технику метания мяча, заложенную в обучении (I-VIII классы).

2. Постепенно устранить ошибки и недостатки, мешающие более полно реализовать возможности учеников.

3. Индивидуализировать технику метания мяча в соответствии с особенностями ученика.

4. Закрепить характерный для техники метания мяча ритм как ведущее звено совершенствования техники.

5. Сформировать у учеников умение выполнять освоенные двигательные действия в метании мяча без ошибок в условиях спортивного соревнования.

Перед учителем ставится задача - полностью подготовить школьников к участию в соревнованиях по метанию мяча. Желательно упражнения с мальчиками и девочками проводить раздельно, так как к IX классу разница их подготовленности к метаниям и в показываемых результатах весьма существенная. Главная задача - полная отработка 4-5 последних бросковых шагов разбега и самого броска.

Не следует увеличивать разбег школьникам, которые технически неграмотно выполняют последние бросковые шаги.

Основные ошибки, встречающиеся в процессе обучения

школьников технике метания малого мяча

| Элементы техники | Основные ошибки |

| 1. Разбег | 1. Скованный разбег. 2. Напряженное держание руки с мячом. 3. Отсутствие равномерного ускорения в беге. 4. Излишне быстрый бег. 5. Снижение скорости разбега перед контрольной отметкой. |

| 2. Подготовка к броску (бросковые шаги) | 1. Отведение мяча на один шаг. 2. Отведение мяча без поворота плечевого пояса направо. 3. Неполное выпрямление руки с мячом при отведении назад (рука согнута). 4. Бросковые шаги выполняются прыжками. 5. Короткий скрестный шаг. 6. Высокий прыжок в скрестном шаге. 7. Отклонение в бросковых шагах от общего направления разбега. 8. Невыполнение скрестного шага. 9. Невыполнение последнего, четвертого (пятого) броскового шага левой ногой. Метание мяча из и. п. - правая нога впереди. 10. Рука с мячом находится не на уровне плеча, а значительно ниже. |

| 3. Финальное усилие | 1. Постановка стопы левой ноги впереди правой (вправо от направления разбега). 2. Снижение скорости перед броском. 3. Полная остановка перед броском и бросок с места. 4. Пронос мяча не над плечом, а в стороне на уровне плечевого сустава (или чуть ниже). 5. Недостаточно активная работа правой ноги. Уход на левую ногу. 6. Недостаточен поворот туловища вокруг оси, проходящей через левое плечо и левую стопу. 7. Отклон туловища в левую сторону (опускание левого плеча вниз) в момент броска. 8. Бросок со сгибанием тела в тазобедренном суставе. 9. Наклон туловища вперед и сгибание левой ноги во время выпуска мяча (левая нога должна оставаться прямой, через нее происходит проход тела вперед). 10. Выполнение финального усилия только одной рукой. |

Подвижные игры с элементами метания малого мяча

«Кто дальше?» Бросок теннисного мяча на дальность отскока.

1 -й вариант. Чей мячик, сильно брошенный в стенку, приземлится на самую дальнюю полоску? (См. рис. 1.)

2-й вариант. На земле на расстоянии 3 м от линии метанья чертят кружок диаметром 80 см. На расстоянии 5 м от него проводят первую контрольную черту, в 2 м от нее - вторую и т. д. Всего - 6 контрольных линий.

Рис. 1

Играющие метают теннисный мяч по очереди. Если мяч, попав в кружок, отскочит за первую контрольную линию, то метатель получает 1 очко, за вторую - 2 очка и т.д. Побеждает набравший больше очков за три броска (рис. 2).

Рис. 2

«Сильный бросок». Играющие, разделившись на две команды, встают одна против другой на расстоянии 20 м за линиями. Впереди, в 3 м от каждой линии, проводится еще по одной параллельной («городской») черте. Посередине площадки - баскетбольный мяч, а у всех игроков - по одному малому мячу. По сигналу играющие (в произвольной очередности) бросают мячи в баскетбольный мяч, стремясь перекатить его за «городскую» черту противника. Выигрывает команда, перекатившая мяч первой.

«Снайперы». Играющие встают в одну шеренгу и рассчитываются на первый-второй. Первые номера составляют одну команду, вторые - другую. Если ширина площадки не позволяет всем стоять в одной шеренге, то игроки образуют две шеренги, одна в затылок другой. В этом случае каждая шеренга - команда.

Игрокам одной из команд дается по малому мячу. Впереди шеренги на расстоянии 6 м от черты метания и параллельно ей ставятся в ряд, с промежутками в 1-2 шага, 10 городков: 5 - одного цвета и 5 - другого цвета, вперемежку.

Каждой команде присваиваются городки определенного цвета. По сигналу учителя команды по очереди (залпом, все играющие одновременно) метают мячи в городки. Каждый сбитый городок своего цвета отодвигается на шаг дальше. Сбитый городок, принадлежащий другой команде, подставляется на один шаг ближе. Команда, сумевшая за время игры дальше отодвинуть свои цели, выигрывает (учитывается общее количество шагов, на которое оказались отодвинуты цели).

Правила: 1. После того как мячи брошены, сбитые городки ставятся на новые места. 2. Брошенные мячи собираются игроками другой команды после того, как сбитые городки поставлены на новые места. 3. Для поднимания и расстановки сбитых городков назначается один из играющих.

«Охотники и утки». Игру целесообразно включать в уроки, которые проводятся в спортивном зале. Поле для передвижения уток составляет от 8 до 14-16 м (в зависимости от размеров зала). Игра проводится на время: кто быстрее «перестреляет уток», тот и выиграл. Команды можно делать как однородные (мальчики и девочки отдельно), так и смешанные. Общее время на игру 7-8 мин.

«Игрок в круге». Один ученик находится в круге диаметром 1,5 м. Двое других становятся с противоположных сторон на расстоянии 6 м от круга и пытаются попасть

Рис. 3

мячом в стоящего в круге. Тот, кто попадет в игрока, меняется с ним местами (рис. 3).

«Попадание мячом в цель с отскока».

1-й вариант. Ударив мяч о стену, попасть в мишень, находящуюся на полу (нарисованный круг, булава, мяч).

2-й вариант. Ударив мяч о пол, попасть в мишень, находящуюся на стене или на возвышении (рис. 4).

Рис. 4

Каждая команда имеет право на 1 попытку. Попадания в цель суммируются.

«Кто точнее?» Метание малого мяча в мишень.

1-й вариант. Игроки выстраиваются в две колонны по одному за линией, которая обозначена в 5-10 м от стены. На стене нарисованы два круга диаметром 25- 50 см. По сигналу игроки бросают по очереди мяч в цель (правой рукой, левой, с двух рук и т. д.). Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму попаданий в цель.

2-й вариант. Метание малого мяча в мишень в форме пяти кругов с диаметрами 20, 40, 60, 80 и 100 см. Центральный круг обозначается цифрой 5, а остальные соответственно - 4, 3, 2 и 1, что дает возможность сравнивать результаты, подсчитывать сумму очков, набранную за обусловленное число бросков.

МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ

IX-XI классы

Метание спортивной гранаты выполняется с места или разбега. Наибольшая дальность броска достигается при метании с разбега.

Длина и скорость разбега при метании на дальность, количество бросковых шагов от контрольной отметки до линии броска, отведение гранаты, «обгон снаряда», выполнение заключительного усилия и торможение после броска почти абсолютно схожи с техникой метания малого мяча.

Основное отличие в технике метания гранаты связано с особенностью снаряда и способом его держания. Спортивную гранату лучше держать у конца рукоятки, чтобы увеличить длину рычага силы при метании. Гранату захватывают четырьмя пальцами, а свободный мизинец сгибается, упираясь в основание рукоятку как показано на рисунке 1, а. Второй способ держания гранаты - захват рукоятки всеми пальцами в кулак (рис. 2, б).

Разбег состоит из двух частей: а) предварительной - от старта (исходное положение) до контрольной отметки (6-8 беговых шагов); б) заключительной - от контрольной отметки до линии броска (4-5 бросковых шагов). В первой части разбега учащиеся набирают оптимальную для себя скорость, а во второй части, не снижая скорости бега, выполняют отведение гранаты, «обгон снаряда», бросок и торможение.

Разбег начинается легким бегом с постепенным ускорением. В исходном положении перед разбегом и в предварительной части разбега можно держать гранату двумя способами: перед собой - снаряд удерживается в полусогнутой правой руке на уровне подбородка (рис. 2, а) или над плечом (рис. 2, б).

а б

Рис. 1 Рис. 2

На контрольную отметку учащийся должен попасть левой ногой (при метании правой рукой), после чего начинает отведение и «обгон снаряда» (т. е. увеличивается скорость движения нижних звеньев тела по сравнению с верхними звеньями тела и гранатой). Шаги в этой части принято называть бросковыми. Их может быть 3, 4, 5 и более. Наиболее распространенный вариант - 4 шага. Отведение гранаты может выполняться двумя способами:

а) прямо - назад (рис. 3);

б) дугой вперед-вниз-назад (рис. 4).

Отведение гранаты заканчивается к началу скрестного шага.

Рис. 3

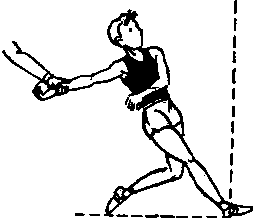

В фазе финального усилия (после постановки левой ноги на опору в четвертом шаге) вначале включаются мышцы ног, а затем туловища и руки. После броска для удержания равновесия следует выполнить быстрый шаг правой ногой вперед с поворотом носка внутрь и, сгибая ногу в коленном суставе, тормозить движение тела вперед. При этом можно сделать несколько перескоков на ноге, не касаясь линии броска.

В IX-XI классах рекомендуется следующая последовательность изучения техники метания гранаты:

1. Ознакомление с техникой метания.

2. Держание гранаты и бросок с места.

3. Изучение финального усилия при бросках с места и с шага левой ногой.

4. Изучение техники бросковых шагов и прихода в исходное положения для броска.

5. Изучение техники отведения гранаты (на месте, в ходьбе, в легком беге).

6. Свободный бег с гранатой в руке.

7. Метание гранаты с разбега.

В процессе изучения техники метания гранаты почти во всем следует придерживаться указаний, приведенных в разделе «Метание малого мяча».

Рис 4

Упражнения для оценки и развития подвижности плечевого пояса

Эластичность мышц плечевого пояса, подвижность плечевых суставов являются необходимой основой обучения и эффективного технического совершенствования в метании мяча и спортивной гранаты. При недостаточной гибкости усложняется и замедляется процесс освоения двигательных навыков в метании мяча и гранаты, а некоторые из элементов техники (часто узловые компоненты эффективной техники выполнения соревновательного упражнения) не могут быть вообще освоены. Недостаточная подвижность в суставах ограничивает уровень проявления силы, скоростных и координационных способностей, приводит к ухудшению внутримышечной координации.

Чтобы оценить уровень развития гибкости плечевого пояса у школьников, необходимо измерить амплитуду движений. Сделать это можно с помощью несложных тестов.

Тест 1. Поднять согнутые в локтях руки и скрестить предплечья за головой так, чтобы пальцы были направлены к лопаткам. Кончики пальцев должны касаться лопаток (рис. 127, а).

Тест 2. Встать спиной к стулу и взяться руками за его спинку хватом сверху (большие пальцы располагаются с наружной стороны). Слегка отставить вперед одну ногу и присесть как можно ниже, не отрывая руки от спинки стула и не отклоняя туловище от вертикали. Линии рук и туловища должны образовать прямой угол (рис. 127, б).

Тест 3. Встать спиной к стене на расстоянии длины стопы, руки в стороны ладонями вперед. Коснуться пальцами стены, не отклоняя туловище от вертикали (рис. 127, в).

Рис. 127

Тест 4. Согнуть одну руку локтем вверх, а другую — локтем вниз, предплечья за головой и за спиной. Коснуться пальцами одной руки пальцев другой (рис. 127, г). То же, поменяв положение рук.

Учащимся, не выполнившим эти тесты на «отлично», а также для повышения гибкости плечевого пояса можно рекомендовать следующие упражнения:

Упражнение 1. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны. «Обнять» себя за плечи, стараясь поднять локти повыше и продвинуть пальцы рук как можно ближе к позвоночнику (рис. 128, а).

Упражнение 2. И. п. — стоя на расстоянии шага лицом к гимнастической стенке (спинке стула), ноги на ширине плеч. Наклоняясь вперед, положить руки на рейку стенки (спинку стула) и, не сгибая локти, потянуться плечевыми суставами к полу (рис. 128, б).

Упражнение 3. И. п. — стоя, левую руку согнуть локтем вверх так, чтобы пальцы касались лопатки. Надавливая правой рукой на локоть левой, стараться опустить ладонь ниже. То же, поменяв положение рук (рис. 128, в).

Упражнение 4. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки вперед. Положить правую руку на левое плечо, левой взяться за правый локоть; надавливая на него, стараться продвинуть локоть к левому плечу. То же, поменяв положение рук (рис. 128, г).

Упражнение 5. И. п. — стоя скрестить руки за спиной. Положить кисть одной руки на локоть другой (рис. 128,(5).

Упражнение 6. И. п. — стоя, кисти опущенных рук переплести за спиной. Развернуть плечи, стараясь как бы приблизить локти друг к другу (рис. 128, е).

Упражнение 7. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, взять в руки концы палки (резиновой скалки, полотенца). Поднять руки вверх, и, не сгибая локти, перевести руки назад за спину (рис. 128, ж).

Перечисленные упражнения можно использовать на уроке перед непосредственным разучиванием техники метания мяча или рекомендовать в виде домашних заданий.

Оценка освоения техники легкоатлетических действий

Оценка освоения школьниками техники изучаемого вида легкой атлетики или его отдельных элементов осуществляется по пятибалльной системе, предусматривающей определенный характер и количество ошибок при установлении той или иной оценки.

При оценке выполнения упражнения необходимо учитывать следующее:

1. Правильность исходного положения и предварительных действий для начала выполнения упражнения, форму и согласованность движений.

2. Направление и амплитуду движений, характер усилий в главной фазе упражнения.

3. Правильность ритмовой структуры упражнения.

Характер ошибок определяется на единой основе. Ошибка считается грубой, если она искажает основное звено техники двигательного действия. К значительным ошибкам относятся искажение общей структуры движения, существенное отклонение от установленных требований, снижающее конечный результат двигательного действия (например, пропуск важных движений в структуре двигательного действия). К незначительным ошибкам относятся: неточное выполнение деталей (элементов), ведущее к снижению эффективности двигательного действия (неполная амплитуда, недостаточная скорость движения, незначительное сгибание ног и т. д.).

Для выставления объективной оценки учитель должен различать правильное выполнение конкретного двигательного действия (элемента техники, техники в целом) и отклонения от него, допускаемые учеником.

ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ НА УРОКАХ

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Процесс физического воспитания в школе предусматривает освоение учащимися целого ряда двигательных действий из раздела школьной программы по легкой атлетике. Это, в свою очередь, требует соответствующего уровня развития физических качеств, обеспечивающих качественное выполнение этих действий. Главенствующая роль в воспитании физических качеств на уроках физической культуры отводится целенаправленным педагогическим воздействиям.

Педагогические воздействия с целью равномерного воспитания всех физических качеств рекомендуется осуществлять в конце основной части урока. Для этого на каждом уроке отводится 10—12 мин. Учащиеся, как мальчики, так и девочки, разделяются на две группы. В первую объединяются дети с высокими и средними уровнями развития тех или иных качеств, а во вторую — с низкими. Перегруппировку учащихся рекомендуется делать при воспитании каждого физического качества, что дает возможность дифференцированно оказывать педагогическое воздействие при воспитании всех физических качеств и повышать уровень развития отстающих.

Подбор упражнений должен осуществляться с учетом особенностей и требований легкоатлетических видов. На уроках легкой атлетики в основном решаются задачи повышения скорости выполнения основного упражнения (бега, прыжка, метания) или его отдельных частей и элементов (различных движений руками, ногами, туловищем) и их сочетаний, а также развития мышечной силы и выносливости.

Способность к быстроте движений заложена у человека генетически. К 12—13 годам быстрота и подвижность нервных процессов достигают почти уровня взрослого организма. Поэтому важным фактором ' достижения генетически заложенных возможностей в проявлении быстроты является совершенствование ее составляющих: до 12—13 лет — частоты и темпа движений, в 14— 16 лет — скоростно-силовых качеств и мышечной силы, в 15—17 лет — скоростной выносливости.

Специальные упражнения для развития скорости бега

1. Беговые движения руками с максимальной скоростью в положении стоя на месте. Длительность упражнения 5—10 с: а) с легким отягощением (гантели); б) без отягощения; в) чередуя упражнение с отягощением и без отягощения.

2. Бег с максимальной частотой движений в упоре стоя (у гимнастической стенки и т. п.) 5—10 с. Быстрые и мощные отталкивания с подъемом бедра выше горизонтали и постановкой ноги сзади себя. При выполнении упражнения не подходить к стенке.

3. Бег на месте с максимальной частотой движений без упора с активной постановкой ноги на переднюю часть стопы.

4. Бег с максимальной частотой движений по меткам, через набивные мячи, гимнастические палки и т. п.

5. Быстрая, темповая смена ног из положения разножки (широкого выпада). Упражнение выполняется без подпрыгивания.

6. Многоскоки на одной ноге 10—15 м с предельной и околопредельной скоростью (в легкой атлетике это упражнение называется «бег на одной ноге»).

7. Прыжки на одной ноге на месте в быстром темпе.

8. Бег на коротких отрезках (10—40 м) с предельной и околопредельной скоростью: а) со старта; б) с ходу.

Следует помнить, что максимальный темп как элементарных, так и комплексных форм движений развивается с первых же секунд и удерживается в пределах 5—6 с, далее начинает колебаться и в дальнейшем происходит его снижение. Поэтому для воспитания максимальной частоты движений обычно пользуются интервалом времени в 5-10 с.

В младшем школьном возрасте для воспитания скоростных качеств подбор средств должен быть направлен главным образом на повышение собственно скоростных способностей. Предпочтение отдается играм, упражнениям, выполняемым с большой частотой движений, т. е. упражнений, в которых переменной величиной является ускорение, сообщаемое постоянной массе.

Упражнения скоростно-силового характера оказывают комплексное воздействие на организм школьников.

Специальные скоростно-силовые упражнения

1. Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком.

2. Бег на одной ноге на отрезках 10—15 м: а) с фиксацией времени; б) на выигрыш.

3. Прыжки в приседе на двух ногах «лягушкой» (5—8 прыжков) с последующим переходом на быстрый бег 10—15 м.

4. Прыжки с ноги на ногу. Толчковая нога при отталкивании полностью выпрямляется во всех суставах, а маховая, согнутая в коленном суставе, энергично посылается коленом вперед немного вверх, туловище наклонено вперед, руки, согнутые в локтевых суставах, энергично движутся назад-вперед.

5. Многоскоки на одной ноге с подтягиванием толчковой ноги вперед-вверх и приземлением на нее.

6. Прыжки на двух или одной ноге с преодолением различных препятствий: мячи, гимнастические скамейки и пр.

7. Прыжки на двух ногах, спрыгивая и напрыгивая на различные возвышения. То же, на одной ноге.

8. Присед на одной ноге («пистолетик»). Быстро подняться или выпрыгнуть вверх.

9. Выпрыгивания вверх из глубокого приседа.

10. Стоя спиной к опоре (гимнастическая стенка, плинт, тумба, конь и пр.). Одна нога согнута в коленном суставе, носком касается опоры, другая стоит на грунте:

а) приседания на одной ноге в быстром темпе;

б) приседания с последующим выпрыгиванием вверх.

11. Стоя лицом к опоре (гимнастический конь, гимнастическая стенка, плинт, тумба и пр.). Одна нога (выпрямленная в коленном суставе) пяткой касается опоры, другая стоит на грунте:

а) полуприседания и приседания на одной ноге;

б) полуприседания или приседания на одной ноге с последующим выпрыгиванием вверх.

12. Стоя лицом к гимнастической стенке, руками опереться о рейку на уровне плеч. Отталкивания вверх двумя ногами. Акцентировать внимание на разгибании голеностопного сустава. Выполнять в быстром темпе.

13. Стоя лицом к опоре (гимнастический конь, гимнастическая скамейка, плинт, тумба и др.) высотой 60—80 см. Одна нога пяткой касается опоры, другая стоит на грунте. Подскоки на месте. Акцентировать внимание на разгибании голеностопного сустава.

14. Стать на одну ногу, другую поставить на возвышение 15— 30 см. Смена положения ног в быстром темпе.

15. Стоять на месте на одной ноге. Прыжки: а) через быстро вращающуюся по кругу веревку; б) то же, но в беге навстречу движущейся веревке. Следить за своевременным отталкиванием. Выполнять в быстром темпе.

16. Выпрыгивать вверх из приседа на двух параллельных скамейках с набивным мячом 2—3 кг в руках.

17. Стоя на пальцах ног на краю небольшого возвышения (или па рейке гимнастической стенки), поднимание и опускание пяток (покачивание): а) на двух ногах; б) на одной ноге. Следить, чтобы ноги в коленном суставе были прямыми. Упражнение выполнять с максимальной амплитудой.

18. Прыжки на двух или одной ноге из круга в круг. Круги делаются из гимнастических обручей, скакалок или рисуются мелом на полу (всего 10—15 кругов).

19. Спрыгивание с возвышения (20-30 см) на одну или две ноги с последующим мгновенным отскоком вверх.

20. Спрыгивание с возвышения (20-30 см) на одну или две ноги с последующим прыжком в длину и приземлением на две ноги.

21. Прыжки (толчком обеих) вправо и влево (боком) вдоль резинового шнура на высоте 15—30 см: а) на месте; б) с продвижением вперед; в) с продвижением назад.

22. Прыжки (толчком обеих) через резиновый шнур вперед и назад.

23. Прыжки со скакалкой на одной ноге, обеих, с одной ноги на другую. Выполнять в быстром темпе 15—20 с.

24. Броски набивных мячей разного веса различными способами (сверху, снизу, сбоку, от груди, от плеча, стоя, сидя, лежа).

Для воспитания силы применяются многочисленные упражнения, которые необходимо варьировать в зависимости от возраста, пола и индивидуальных особенностей детей.

Детям младшего и среднего возрастов не рекомендуется фиксировать развитие собственно силовых способностей, и потому силовые упражнения должны иметь в основном скоростно-силовую направленность с ограничением статических напряжений.

В подростковом возрасте целесообразно развивать силовую выносливость, чему способствует применение упражнений с небольшим отягощением при относительно большом числе повторений. К воспитанию силовых способностей можно приступать в юношеском возрасте, т. е. только в старших классах.

Силу более мелких групп следует развивать в младших классах, а более крупных - в средних и старших классах. При воспитании силы у школьниц особое внимание следует обращать на развитие мышц брюшного пресса, туловища и плечевого пояса.

Рекомендуется такая последовательность использования различных силовых упражнений в одном уроке: сначала даются упражнения для воспитания скоростной силы, затем максимальной силы и, наконец, силовой выносливости.

Упражнения для воспитания силы

1. Сжимание кистью теннисного мяча.

2. Сгибание и разгибание рук в упоре, меняя высоту опоры рук, а затем и ног.

3. Сед на полу, спиной к возвышению (скамейка), опираясь согнутыми руками. Разгибание рук с прогибом до упора лежа сзади.

4. Из упора лежа на полу, ноги на краю возвышения, прыжки на руках через небольшое препятствие.

5. Из упора лежа на полу перескок руками на более высокую опору.

6. Лежа на спине, сед углом до касания руками носков и возвращение в и. п.

7. Лечь поперек возвышения (гимнастический конь, скамейка), ноги закрепить за рейку гимнастической стенки. Повороты туловища влево и вправо: а) без отягощения; б) с отягощением (набивной мяч).

8. Лечь поперек возвышения (гимнастический конь, скамейка), ноги закрепить за рейку гимнастической стенки. Круговые движения туловища: а) без отягощения; б) с отягощением.

9. Сидя на возвышении, ноги зафиксированы. Поднимание и опускание туловища: а) без отягощения; б) с отягощением.

10. Лежа бедрами на опоре, ноги зафиксированы. Прогибания и наклоны вперед: а) без отягощения; б) с отягощением.

11. Сед ноги врозь с набивными мячами в руках, прижатыми по бокам к туловищу. Наклоны вправо-влево.

12. Сед ноги врозь, удерживая набивной мяч в вытянутых руках над головой. Наклоны вправо-влево.

13. В стойке ноги врозь наклоны в стороны с отягощением в выпрямленных руках.

14. В стойке ноги врозь круговые движения туловища с отягощением с максимальной амплитудой движения.

15. Сидя на возвышении или на полу повороты туловища вправо и влево до отказа с отягощением в вытянутых руках.

16. В висе на гимнастической стенке (перекладине): а) поднимание и опускание прямых ног до горизонтального положения без отягощения и с отягощением; б) отведение прямых ног в стороны вправо и влево; в) поднимание прямых ног до касания ими перекладины над головой.

17. Приседания с отягощением: а) удерживая вес в выпрямленных руках над головой; б) с наклоном туловища вперед; удерживая мяч в выпрямленных руках перед собой; в) удерживая вес на плечах, за головой.

При вставании желательно подниматься на носки.

18. Приседание с вставанием, стоя на параллельных скамейках и удерживая вес в руках. Вперед не наклоняться, туловище держать прямо, вес руками не подтягивать.

19. Вставание из приседа, удерживая вес сзади.

20. Приседания с партнером на плечах: а) на двух ногах; б) на одной ноге.

21. Приседания на одной ноге («пистолет»). Приседать можно спокойно, а вставать быстро.

На уроках физической культуры целенаправленно воздействуют на воспитание преимущественно общей выносливости, т. е. способности выполнять длительную работу умеренной интенсивности, включающую функционирование всего мышечного аппарата.

Для этого используются упражнения большой продолжительности при умеренной их интенсивности. Общее требование состоит в том, что все упражнения должны увеличивать ЧСС не менее чем до 130—140 уд/мин. Меньшее значение ЧСС не вызывает в организме эффективных приспособительных реакций, не способствует повышению ударного объема сердца и потребления кислорода.

Основными средствами воспитания выносливости на уроках легкой атлетики являются:

— равномерный (продолжительный) бег со скоростью 2—3 м/с;

— равномерный бег в сочетании с ходьбой (например, бег 100 м—ходьба 50 м — бег 150 м — ходьба 50 м и т. д.);

— равномерный бег в сочетании с ходьбой и комплексами общеразвивающих упражнений (в младших классах). Например, бег 200 м—ходьба 50 м — общеразвивающис упражнения для мышц рук и туловища — бег 150 м — ходьба 50 м — общеразвивающие упражнения для мышц туловища и ног и т. д.;

—повторный бег на отрезках 200—800 м;

—кроссовый бег;

—подвижные игры;

—круговая тренировка.

При воспитании выносливости у младших школьников целесообразно чередовать равномерный бег умеренной интенсивности с ходьбой, комплексами общеразвивающих упражнений и подвижными играми. Общая продолжительность выполнения нагрузки – 6–10 мин. Скорость равномерного бега в I классе составляет 2,2–2,7 м/с (каждые 100 м за 37–45 с), что составляет 41–50% от максимума (т. е. бег вполсилы), во II–III классах – 2,3–2,8 м/с (каждые 100 м за 35–44 с), в IV классе – 2,8–3,0 м/с. Темп ходьбы для детей 7–8 лет составляет 100 шагов в минуту, 9–10 лет– 110–120 шагов в минуту.

В средних и старших классах для воспитания общей выносливости используется кроссовый бег на дистанции 1000–3000 м со средней скоростью 2,6–3,6 м/с или бег продолжительностью от 8 до 15 мин.

Эффективным средством воспитания физических качеств на уроках легкой атлетики являются игровые упражнения с бегом, прыжками, метаниями, а также игровые упражнения силового характера.

ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Общие предпосылки

В настоящее время «в деятельности по физическому воспитанию можно условно выделить три «части»: планирование; реализацию запланированного; контроль»*. Наличие хорошо разработанного планирования позволяет избежать стихийности в деятельности учителя физической культуры в школе, излишних затрат времени, сил и материальных средств, низкого качества и плохих конечных результатов работы. Контроль и учет проделанной работы помогают лучше планировать работу по физическому воспитанию, своевременно вносить в нее необходимые коррекции и правильно оценивать ее результаты.

В самом общем определении под планированием в физическом воспитании в школе понимается предварительное определение системы задач, этапов, средств, методов и конечных целей учебно-воспитательного процесса применительно к конкретному составу занимающихся. В соответствии с временными масштабами планирования различают: перспективное (долгосрочно-перспективное); этапное и краткосрочное (оперативно-текущее) планирование*. Кроме того, Л. П. Матвеев выделяет как связующее звено между перспективным и этапным планированием так называемый годовой (крупноцикловой) план. Все эти виды планирования имеют место в практике физического воспитания в школе.

Планирование учебного материала по легкой атлетике

Задачи планирования учебного материала по легкой атлетике состоят в том, чтобы целесообразно распределить материал школьной программы для всех классов по учебным четвертям, учитывая учебно-материальную базу школы и местные климатические условия. Необходимо четко определить последовательность прохождения видов легкой атлетики с учетом сходства компонентов движений (например, от изучения техники бега переходить к изучению прыжка в длину с разбега) и распределить учебный материал по урокам с учетом развивающего и воспитывающего эффекта предыдущих занятий.

Как правило, технику видов легкой атлетики изучают в I и IV четвертях. В каждой четверти важно наметить конкретные задачи и последовательное их решение. Например, прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Неверно ставить задачу на I и IV четверть таким образом. Нужно конкретизировать ее и наметить, чему научить учеников в I четверти, а чему в IV. Кроме того, важно предусмотреть и перспективное решение задач его закрепления и совершенствования в V, VI и т. д. классах.

Планировать учебный материал можно: 1) рассредоточенно (1–2 урока на разучивание одного действия, следующие 1–2 урока на разучивание нового, после чего повторяется первое и т. д.); 2) концентрированно (серия уроков без возвращения к разученному); 3) комбинированно (серия уроков для изучения основного двигательного действия с последующим неоднократным повторением и закреплением).

На начальном этапе обучения целесообразно располагать учебный материал концентрированно, т. е. подряд на нескольких уроках. В дальнейшем, на этапах углубленного разучивания, закрепления и совершенствования, можно его располагать рассредоточенно, т. е. через один, два урока. Например, на 3–4 уроках I четверти изучаются основы техники бега, затем эти упражнения используются для развития быстроты и выносливости (в соответствующей дозировке), а в других четвертях они применяются систематически, но уже не как основное Упражнение.

____________________________________________________________________________________________________________________

* Матвеев Л. П. Планирование и контроль в физическом воспитании. — М.: РИО ЩОЛИФК, 1988.

* Матвеев Л. П. Планирование и контроль в физическом воспитании. М.: РИО ГЦОЛИФК, 1988.

Количество уроков для прохождения того или иного вида легкой атлетики, их последовательность во всех классах определяет сам учитель, учитывая особенности работы в данной школе, подготовку класса и требования возрастной методики обучения, а также анатомо-физиологические и психологические особенности.

В настоящее время в практике работы учителя по разделу «Легкая атлетика» приняты два обязательных документа планирования учебной работы — поурочный рабочий план на четверть и конспект урока. Планирование на четверть предполагает конкретизировать круг упражнений, задач и методических приемов. При разучивании нового материала программы (новых элементов техники того или иного вида легкой атлетики) на первом занятии осуществляется ознакомление с ним (о), на последующих занятиях — разучивание (р), затем закрепление (з), совершенствование разученного упражнения (с) и на последнем или предпоследнем уроке — контроль (к) или учет (у).

Вслед за материалом образовательного характера распределяются средства для воспитания физических качеств школьников.

В начале (I четверть) и в конце (IV четверть) учебного года планируется проведение тестирования, на которое отводится 2—3 урока, на каждом из которых проводится контроль за физической подготовкой школьников.

На основе поурочного плана на четверть составляется план-конспект каждого урока. Его отличает детализация задач и конкретность содержания. Все упражнения на уроке дозируются временем, количеством повторений, величиной дистанции.

Вначале разрабатывается основная часть урока, а затем уже. исходя из особенностей ее содержания и намеченных нагрузок, подготовительная и заключительная.

При планировании урока по легкой атлетике следует:

1. Определить задачи урока, подобрать средства, обдумать его основную часть.

2. Определить весь ход урока, методы организации, расстановку оборудования, вспомогательных снарядов, размещение учащихся. Подготовить инвентарь, наглядные и технические средства.

3. Уточнить из методической литературы (журналы «Легкая атлетика», «Физическая культура в школе» и т, п.) технику выполнения того или иного вида легкой атлетики, подводящих упражнений, о которых у учителя нет полного представления.

4. Подобрать такие упражнения, которые непродолжительны, но быстро ведут к правильному выполнению движений и воспитанию основных физических качеств.

5. Уделить внимание упражнениям, которые одновременно могут быть и подготовительными и подводящими.

6. Учитывать трудности освоения учебного материала. Прежде всего это значит, что, планируя, надо соблюдать дидактическое правило «от простого к сложному».

7. В одном уроке предусматривать лишь одну главную образовательную задачу и не более двух как бы дополнительных — закрепление разученных элементов (упражнений, движений) или совершенствование техники выполнения действий и воспитание физических качеств.

8. На уроке повторения включать подвижные игры, создавать игровые ситуации.

9. Определить нагрузку учащимся с учетом возраста, пола, физической подготовленности и состояния здоровья,

10. Уточнить домашние задания.

десь можно использовать три варианта исходного положения:

десь можно использовать три варианта исходного положения:

странению этих недостатков помогает многократное выполнение скрестного шага. При этом обучающегося надо удерживать за правую выпрямленную руку. Учитель направляет его движения и напоминает ему о правильном положении туловища и о том, что ноги должны «убегать» вперед.

странению этих недостатков помогает многократное выполнение скрестного шага. При этом обучающегося надо удерживать за правую выпрямленную руку. Учитель направляет его движения и напоминает ему о правильном положении туловища и о том, что ноги должны «убегать» вперед.