Введение

Плавание – один из наиболее популярных и массовых видов спорта. При движении в воде работают практически все мышцы тела. Плавание способствует развитию выносливости, координации движений. Это – эффективное средство укрепления сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Велико и прикладное значение плавания. Переплывать большие расстояния, оказывать помощь терпящему бедствие на воде должен уметь каждый человек. Не случайно даже в древние времена плавание считалось одним из основных признаков культуры.

Плавание по праву можно отнести к народному виду спорта наравне с борьбой, кулачным боем, лыжным спортом и бегом, потому что оно тесно связано с трудовым бытом и военной деятельностью людей. Оно начало развиваться в глубокой древности и высшего развития достигло в тех районах земли, где имелось большое количество морей, рек, озер. «Известно, что лучшими пловцами среди первобытных народов были жители Южной и Центральной Европы, Австралии, Южной Америки, островов Тихого океана. О распространении плавания среди мужчин, главным образом среди воинов, а также и среди женщин, свидетельствуют рисунки на стенах храмов, вазах, ювелирных изделиях древних Вавилона, Египта, Ассирии. На рисунках изображены люди, выполняющие движения, похожие на движения плавания саженками, брассом и дельфином.

Наибольшего развития плавание достигло во втором и первом тысячелетиях до нашей эры в Древней Греции и Риме. Характерно, что там считали недостаточно культурным человека, который не умел ни плавать, ни читать. Плавание входило в программы ежегодных древнегреческих празднеств в Гермионе и Истмийских игр. Начиная с 133 года до нашей эры на Коринфском перешейке в честь бога морей Посейдона раз в два года проводились соревнования по плаванию. Лучшими пловцами Греции считались жители островов Делос, Левкал и города Анфедона. При палестрах (местах для занятий гимнастикой) сооружались искусственные бассейны для плавания.

Развитию плавания в нашей стране способствовало большое количество рек, озер и морей. Скифы, населявшие в VII—III веках до нашей эры северные причерноморские земли, и поселенцы восточного Причерноморья были искусными пловцами. В эпической литературе, в летописных преданиях указывается, что отличительным качеством славянских воинов было умение смело действовать в воде, плавать, нырять. По словам византийского» военачальника Маврикия (VI в. Н. э.), «славяне способны переправляться через реки потому, что они больше, и лучше, чем остальные люди, умеют держаться на воде. Славяне, со свойственной им смекалкой, с целью обмануть противника ложатся на дно реки навзничь и дышат, держа во рту длинные, нарочно для этого просверленные внутри камыши, концы которых выходят на поверхность воды. Это они могут выдержать долгое время так, что совершенно нельзя догадаться об их присутствии».

Большого развития плавание в России достигло в XVII—XVIII веках. В период царствования Петра I от русских моряков требовалось полное освоение «вольного моря», в том числе умение отлично плавать и Долго держаться на воде. Начиная с 1688 года в учения войск, начали включать форсирование водных преград. С 1719 года обучение плаванию было введено в программу учебных дисциплин сначала в Морской академии, а затем и в других военных училищах. Особенно большое внимание плаванию как прикладному навыку уделял великий полководец А. В. Суворов. Известно, что еще, будучи командиром полка, он добивался от солдат умения организованно переплывать широкие рвы и реки. В историю войн России вошел подвиг офицера Павла Концова, который в 1770 году совершил проплыв с гибнувшего фрегата. Почти 28 километров до берега он преодолел за 12 часов.

В данной методической разработке автор рассмотрит технику плавания кроль на спине. При изучении вышеперечисленного способа плавания, будут рассмотрены: положение тела и головы, техника работы рук, техника движения ног, техника дыхания и общая координация движения.

Кроль на спине

Кроль на спине как спортивный способ плавания был включен в программу Олимпийских игр в 1904 году. Сначала в этом виде плавания соревновались только мужчины. Но с 1924 года на спине стали плавать и женщины.

Первые пловцы выполняли одновременно гребковые движения руками и движения ногами, напоминавшими брасс. Прямыми руками выполнялся гребок у поверхности воды. Затем руки поднимались и вкладывались в воду за головой параллельно друг другу. Ноги, предварительно согнутые в коленях, делали гребок внутренней поверхностью стопы, разгибаясь в коленях вначале в стороны, а затем вовнутрь.

В 1912 году на Олимпиаде в Стокгольме американец Гарри Хебнер впервые применил попеременную работу рук в сочетании с движениями ног, схожими с движениями австралийского кроля. Этот пловец положил начало развитию кроля на спине.

Значительное усовершенствование в технику плавания кролем на спине внес американец Адольф Кифер. Он так же, как и его предшественники, выполнял попеременные гребковые движения прямыми руками близко у поверхности воды. Однако его движения ног напоминали «порхающие» движения ног кролистов. Координация рук и ногу А. Кифера была шестиударной, что позволяло ему продвигаться равномерно, без характерной для спинистов пульсирующей скорости. На Олимпийских играх в Берлине в1936 году А. Кифер показал феноменальный для того времени результат, проплыв стометровую дистанцию за 1 мин 05,9 с.

В 60—70-х годах наметились изменения в технике плавания этим способом. Вначале пловцы стали выполнять во время гребка сгибание рук в локтевых суставах, когда рука лишь пересекала линию плеч, а затем и на всем протяжении гребка. Благодаря этому кисть пловца стала располагаться перпендикулярно направлению движения, что позволило увеличить движущую силу руки. Увеличилась также мощность работы ног, благодаря чему тело стало занимать более высокое положение. Наиболее ярким представителем такой техники явился талантливый пловец из ГДР Рональд Матес. В настоящее время современная техника плавания кролем на спине позволяет плыть 100 м со скоростью, близкой к 2 м/с.

Работа ногами в кроле на спине имеет большее значение, чем в кроле на груди. Поэтому пловцы-спинисты, как правило, выполняют шесть ударных движений ногами на два гребка руками. В отличие от кроля на груди движения ног в кроле, на спине имеют больший размах и большее сгибание в коленных суставах. Ноги плывущего на спине работают ритмично и лишь незначительно отклоняются в своем движении от вертикальной плоскости.

Кинематика движений ног в положении на спине очень похожа на движения ног в кроле на груди. Ударная, или рабочая, фаза выполняется вверх, подготовительная — вниз. После окончания удара нога выпрямлена в коленном суставе, и стопа занимает положение у поверхности воды. Величина угла, на который согнута нога в тазобедренном суставе, зависит от погруженности таза пловца.

Подготовительное движение начинается с разгибания прямой ноги в тазобедренном суставе до такого момента, пока нога не займет горизонтальное положение. Затем разгибание в тазобедренном суставе заканчивается и сразу же начинается его сгибание. Стопа же продолжает опускаться вниз, и нога сгибается в коленном суставе. На этом заканчивается подготовка к удару.

В начальной части ударного движения бедро с нарастающей скоростью продолжает сгибаться, в тазобедренном суставе, колено при этом поднимается вверх, увлекая за cобой голень. Носок стопы, поднимаясь вверх и встречая сопротивление воды, вытягивается и поворачивается вовнутрь. Эту часть ударного движения пловцы выполняют по-разному. У людей с длинными и легкими ногами наблюдается сгибание коленного сустава, а у людей развитой мышечной силой ног изменение угла сгибания не происходит. В заключительной части ударного движения бедро резко меняет направление, разгибаясь в тазобедренном, суставе, а стопа с нарастающей скоростью продолжает перемещаться вверх. Заканчивается движение разгибанием стопы в голеностопном суставе, при этом носок движется изнутри вверх.

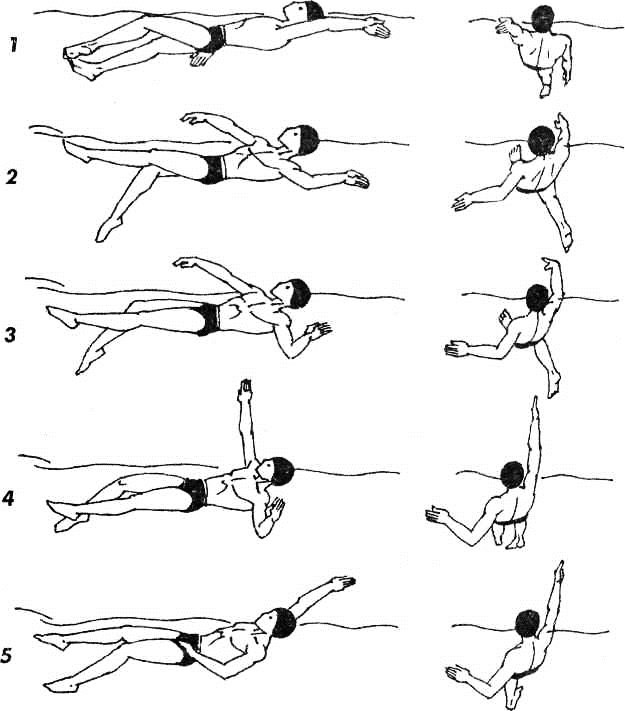

Так же, как и в кроле на груди, основное тяговое усилие при плавании на спине создают руки (рис. 2). После окончания гребка рука проносится над водой выпрямленная в локтевом суставе и входит в воду по линии, проходящей параллельно оси тела через центр одноименного плечевого сустава. Перед входом в. воду ладонь поворачивается наружу. Гребковое движение начинается со сгибания кисти в лучезапястном суставе, ладонью в направлении вниз наружу. Погрузившись на глубину 30—40 см, она движется назад и, пересекая линию плеч, приближается к поверхности воды. В этот момент рука согнута в локтевом суставе до угла 75—90° и все ее звенья располагаются в одной плоскости.

Во второй половине гребка скорость движения руки возрастает. Кисть и предплечье отстают от плеча, стараясь сохранить перпендикулярное положение по отношению к направлению движения. В конце второй половины гребка кисть, продолжая движение назад, погружается, поворачиваясь ладонью вниз вовнутрь. Этим последним движением решается, главным образом, задача создания опоры о воду, необходимой для поддержания тела в более высоком положении. После окончания гребка выпрямленная рука поднимается из воды и принимает исходное положение к началу следующего гребка. Попеременные гребковые движения рук поддерживают непрерывное тяговое усилие и тем самым позволяют равномерно передвигать тело вперед. Создание непрерывной силы тяги в попеременных гребковых движениях становится возможным благодаря быстрому проносу руки, закончившей гребок, и началу ее следующего гребка в момент, когда противоположная рука его еще продолжает.

Рисунок 2

Дыхание в кроле на груди трехфазное: вдох через рот, задержка вдоха и энергичный выдох. Начало вдоха всегда совпадает с моментом подъема одной руки из воды и первой частью гребка другой руки. На один цикл движения рук выполняется один вдох. В отличие от других способов плавания дыхание в кроле на спине может и не быть связанным с темпом движения рук. Например, при появлении утомления пловцы-спинисты иногда начинают чаще дышать, выполняя вдох при поднимании из воды каждой руки.

Как указывалось ранее, согласование движений рук и ног в кроле на спине чаще всего шестиударное, то есть на два гребка руками совершается шесть ударов ногами. Согласованность работы рук и ног в кроле на спине аналогична шестиударному согласованию при плавании кролем на груди. При входе в воду и начале сгибания, например, правой кисти в лучезапястном суставе ударное движение делает правая нога. При погружении кисти и предплечья удар выполняет левая нога. В середине гребка правой руки удар совершает правая нога, а в конце гребка правой руки рабочее движение выполняет противоположная, левая нога. Во время выхода правой руки из воды и ее проноса по 'воздуху ноги успевают сделать еще два ударных движения. Шестиударное согласование обеспечивает устойчивое положение оси тела пловца, позволяет совершать ритмичные повороты плеч вокруг продольной оси тела, не вовлекая в это вращение тазобедренные суставы.

Упражнения для изучения техники плавания кроль на спине.

Как правило, кроль на спине изучают параллельно кролю на груди. Однако если изучение кролю на спине правильнее всего начинать с движений рук, то изучать кроль на спине нужно с движений ног. В плавании кролем на спине новички легко осваивают технику дыхания. Поэтому в отличие от изучения кроля на груди в данном способе плавания нет необходимости выделять специальные упражнения на освоение дыхания.

Техника плавания кролем на спине – упражнения для изучения движений ног.

Упражнения, выполняемые на суше.

1. Сидя на берегу или на гимнастической скамейке делаем имитационные движения ног кролем.

Упражнения в воде.

2. Опираясь о дно или держась руками за край сливного корытца, прижимаем подбородок к груди, таз располагаем на поверхности и выполняем движения ног кролем.

3. Плавание при помощи движений ног, одна рука у бедра, другая за головой; руки у бедер; руки за головой.

Техника плавания кролем на спине – упражнения для изучения движений рук и дыхания.

Упражнения, выполняемые на суше.

1. Стоя, подняв руки вверх, выполняем имитацию движений двумя руками; одной рукой; дыхания.

2. «Мельница» - вращение рук назад.

Упражнения в воде.

3. Стоя на дне бассейна на глубине по грудь выполняем движения руками поочередно, как во второй части гребка при плавании на спине.

4.Плавание при помощи ног, держа одну руку за головой, а другую у бедра. Через каждые пять метров меняем положение рук: одна рука делает пронос, а другая - гребок.

5. Плавание кролем на спине с помощью рук.

6. Плавание кролем на спине с помощью рук, с резиновым кругом между ногами.

7. То же упражнение, но вдох делаем под одну руку, а выдох под другую.

Техника плавания кролем на спине - упражнения для изучения согласования движений ног и рук.

Упражнения, выполняемые на суше.

1. Имитация движений рук в кроле на спине в движении и во время ходьбы на месте (на каждый цикл движений рук выполняем шесть шагов).

Упражнения в воде.

2. Плавание кролем на груди, задерживая дыхание с дальнейшим переворотом на спину.

3. Плавание кролем нас спине с подсчетом (на один гребок каждой рукой выполняем три движения ногами).

Техника плавания кролем на спине - упражнения для изучения и освоения способа в целом.

Упражнения в воде.

1. Проплывание небольших отрезков кролем на спине, выполняя вдох, перенося правую (левую) руку.

2. То же упражнение, но задерживая дыхание на несколько циклов.

3. Преодоление постепенно увеличивающихся отрезков дистанции.

Техника плавания кролем на спине – упражнения для изучения основных вариантов движений в технике плавания кролем на спине.

Упражнения, выполняемые на суше.

1. Стоя, подняв руки вверх, делаем имитацию движений согнутой и прямой рукой, выполняя обычный пронос.

2. Выполняем имитацию движений обеими руками при плавании кролем на спине.

Упражнения в воде.

1. Проплывание небольших отрезков кролем на спине с движениями согнутой и прямой рукой, с проносом «стороной» и обычным проносом, с одновременным движением рук, с акцентом усилий на движения рук, на движения ног.

Обучать плаванию кролем на спине, как правило, проще, чем кролем на груди. Вероятно, это связано с тем, что при выполнении движений на спине не надо осваивать дыхания в воду.

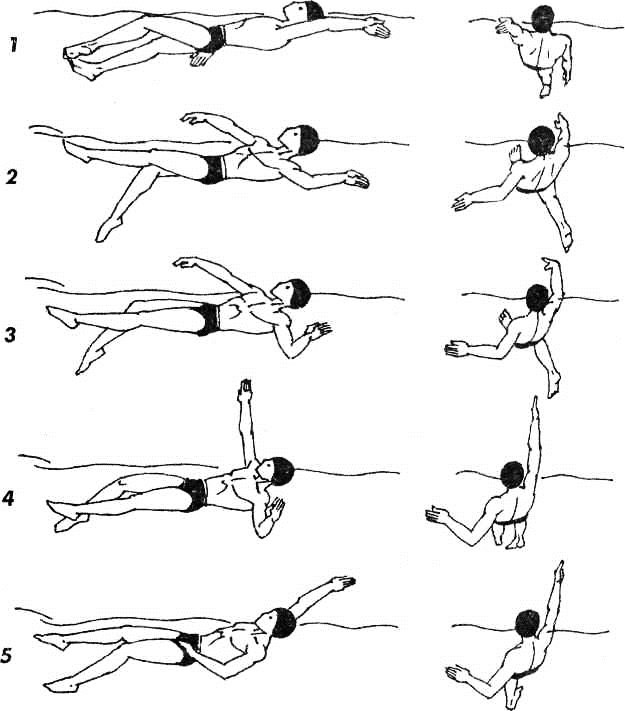

Упражнения для изучения техники движений ног, выполняемые на суше, напоминают те, которые применяются при изучении движений ног в кроле на груди. Вначале в положении стоя имитируются две фазы подготовительного и две фазы ударного движения одной и другой ногой. Затем в положении лежа на спине выполняются попеременные движения прямыми ногами в вертикальной плоскости. Вначале это упражнение лучше исполнять при положении рук вдоль тела. Затем при тех же движениях ног одну прямую руку необходимо расположить за головой. В следующем упражнении положение рук меняется.

Заканчивать изучение движений ног на суше рекомендуется при исходном положении обе руки за головой, выпрямлены в локтевых суставах. При этом необходимо, чтобы подбородок был прижат к груди, а затылок приподнят на 5 см от пола. При таком положении головы, когда лицо наклонено подбородком вниз, легче осваиваются движения ног в воде. Вода меньше попадает в нос, не заливает глаза.

Уже при изучении движений ног на суше необходимо обращать внимание на дыхание. Как указывалось ранее, в положении на спине вода легко попадает в нос, достигает перегородок лобных пазух и гайморовых полостей, вызывая неприятные, а иногда и болевые ощущения. Чтобы этого не происходило, надо осваивать такое дыхание на спине, при котором выдох выполняется только через нос.

Изучение движений ног кролем на спине в воде начинается у борта бассейна или с помощью партнера на мелком месте естественного водоема. В исходном положении лежа на спине, держась одной рукой за неподвижную опору или руку партнера, другая вдоль тела, изучается поза лежания. Главное - тело и ноги должны быть в одной плоскости, у поверхности воды, лицо немного наклонено подбородком вниз. При наклоне лица затылок остается погруженным в воду.

После того как будет освоена поза лежания, приступают к выполнению движений ногами. В том же исходном положении вначале выполняют редкие движения прямыми ногами, затем темп движений постепенно увеличивают. При изучении движений ног кролем на спине у неподвижной опоры необходимо следить за тем, чтобы колени человека не показывались на поверхности воды.

Эта ошибка часто возникает, когда выполняются движения с излишним сгибанием ног. Ее можно исправить с помощью так называемого контрастного упражнения. Занимающемуся необходимо дать задание выполнять неглубокие и частые движения прямыми ногами. Бывают и такие случаи, когда обучающиеся выполняют движение совершенно прямыми ногами. Контрастным упражнением для таких людей будет движение ног с увеличенным размахом, с большей, чем необходимо, амплитудой движений. При этом быстро наступает усталость мышц бедра и ноги при движении вверх начинают сгибаться в коленях. Легкое покачивание плеч во время движений ног может служить показателем их правильной работы.

Изучив движения ног в положении, когда руки располагаются вдоль тела, упражнение усложняется путем перемещения свободной руки, выпрямленной в локте, за голову. При правильном положении туловища и ног выпрямленная за головой рука должна свободно лежать в воде, не нарушая позы лежания.

В безопорном положении наиболее простым упражнением является движение ногами при расположенных вдоль тела руках. Вначале при освоении движений ног в безопорном положении допустимо выполнение мелких, подгребающих движений кистями, поддерживающих таз у поверхности воды и помогающих удерживать равновесие тела. После этого упражнение усложняется перемещением единой, а затем и другой выпрямленной руки в положение за голову. Движение ногами на спине считается освоенным тогда, когда занимающийся без особого напряжения может плыть, работая одними ногами с вытянутыми за голову и лежащими на поверхности воды руками.

Движения рук изучаются на суше в исходном положении стоя, руки вверху. Вначале имитируются несколько гребковых и подготовительных движений одной, а затем другой рукой.

В отличие от кроля на груди, изучать гребковое движение кролем на спине целесообразно в несколько упрощенном виде. Дается задание сделать движение прямой рукой через сторону вниз. При этом особое внимание обращается на положение кисти. В начале движения руки вниз она должна сделать небольшое ладонное сгибание, а в конце — тыльное сгибание в лучезапястном суставе.

Практика работы с начинающими пловцами показывает, что если с первых занятий приступать к изучению движений рук на спине, со сгибанием их в локтевых суставах, то у занимающихся медленнее развивается ощущение давления ладонью о воду, то есть чувство гребка. Движение происходит локтем вперед, при этом предплечье и кисть располагаются не под прямым углом к направлению своего движения и происходит так называемый мажущий гребок.

Освоить движение рук в кроле на спине легче, чем в кроле на груди. Поэтому в течение занятия можно изучать не одно или два, а несколько упражнений. После раздельного движения одной и другой рукой следует упражнение и раздельно-попеременном согласовании. Из исходного положения «обе руки вверху» поочередно имитируется гребок и подготовительное движение одной, а затем другой рукой. Если в раздельно-попеременном согласовании изучение движения рук идет успешно, то предлагается выполнить движение в полураздельном согласовании. В исходном положении «одна рука вверху, другая вдоль тела» одновременно выполняется подготовительное движение нижней и гребковое верхней рукой. После смены положения рук упражнение повторяется. От полураздельного согласования переходят к слитному, постепенно укорачивая паузу между движениями рук.

Изучение движений рук в воде начинается с упражнений у неподвижной опоры. Одной рукой обучаемый держится за какой-нибудь предмет или руку партнера, а другой — из исходного положения «рука вверху» — выполняет гребковое и подготовительное движение. Иногда из-за плохой подвижности плечевых суставов принять исходное положение «рука вверх» обучаемому не удается. Из-за их недоразгибания кисти рук не касаются воды, зависают в воздухе, притапливая плечи, голову. Таким людям лучше давать задание выполнять подготовительное и гребковое движение из исходного положения «рука вдоль тела».

Изучение движений одной и другой рукой у неподвижной опоры продолжают, подключая движения ног. При этом надо следить за тем, чтобы рука, после того как она придет в исходное положение, задерживалась бы вверху на 1—2 с. В этом случае занимающийся успевает закончить выдох и сделать ногами шесть ударных движений. В дальнейшем эта пауза позволит легче осваивать слитное согласование.

После освоения движений рук и ног у неподвижной опоры переходят к изучению движений рук в безопорном положении. Для этого, стоя на дне, принимают исходное положение «обе руки вверх». Прогибаясь, касаются спиной и руками воды, после предварительного подседа делают толчок ногами и выполняют скольжение на спине. Затем, начав непрерывную работу ногами, совершают одной рукой несколько гребковых и подготовительных движений. После вкладывания руки в воду следят, чтобы она задержалась на мгновение вверху.

Изучив движение одной, а затем другой рукой, переходят к раздельно-попеременному движению руками. При выполнении раздельно-попеременных движений, так же как и в предыдущем упражнении, необходимо постоянно обращать внимание на присутствие паузы для рук в момент, когда кисти встречаются за головой. Тем лицам, у которых подвижность плечевых суставов ограниченна, надо выполнять все упражнения из исходного положения «руки вдоль тела». Гребки в этих упражнениях следует делать с выраженным ускорением к концу движения.

Добившись качественного гребка в раздельно-попеременном согласовании, переходят к выполнению упражнений в полураздельном согласовании. Обучающийся, например, принимает исходное положение «правая рука вверху, левая вдоль тела». Затем, ложась на спину, толкнувшись от дна и начав движения ногами, одновременно выполняет гребок правой и подготовительное движение левой рукой. Постепенно сокращая паузу, надо добиться согласования движений рук и ног. Если шестиударное согласование движений рук и ног не получается, то вначале на суше, а затем в воде выполняют упражнения с подсчетом движений ног. Эти упражнения аналогичны тем, которые описаны в изучении согласования при плавании кролем на груди, с той лишь разницей, что движения руками выполняются не как в кроле на груди, а как в кроле на спине.

При изучении движений рук в кроле на спине часто возникает задержка кисти у бедра. Это связано с тем, что опора на спине, в отличие от других способов плавания, находится не в начале, а в конце гребка. При неправильном расположении туловища, когда плечи занимают низкое положение в воде, фаза опоры излишне удлиняется. Если не исправить эту ошибку вовремя, то произойдут стойкие нарушения согласования движений рук. Появится разрыв в передаче тягового усилия с одной руки на другую, что вызовет неравномерное передвижение тела вперед.

Заключение

Человек — единственное живое существо, которое от рождения не умеет плавать. В настоящее время на земле ежегодно тонет немало людей. Среди гибнущих — 20% детей. Одной из главных причин трагедий в воде является неумение людей плавать.

Физкультура и спорт у нас стали общедоступными. Сотни тысяч людей посещают плавательные бассейны, проводят свой отдых на бесчисленных водоемах. В связи со строительством искусственных плавательных бассейнов все большее число вовлекается в занятия водными видами спорта. Рост массовости плавания требует подготовки специалистов по начальному массовому обучению. В Советском Союзе имеются институты физической культуры, факультеты физического воспитания в педагогических институтах и техникумы физической культуры, выпускающие специалистов по различным видам спорта. В учебных программах каждого из них включен предмет плавание.

Но, несмотря на это, особенно в разгар летнего сезона, когда в каждом пионерском лагере ведется обучение плаванию детей, специалистов по этому виду не хватает. А ведь успешное изучение спортивных способов плавания зависит от умения преподавателя подобрать необходимые упражнения, дать точное и образное объяснение движениям, вовремя исправить неправильные действия. Основой для этого служат многолетний опыт, годы преподавательской деятельности.

В небольшой книге невозможно рассказать о всех деталях учебной работы преподавателя плавания. Однако советы, данные здесь, на наш взгляд, достаточны дли успешного проведения занятий теми людьми, которые не проходили специальной подготовки.

Опыт показывает, что нет таких людей, которые по каким-то причинам не смогли бы научиться плавать. Это может быть связано с их психолого- биологическими особенностями. Но как бы то ни было, работая с такими людьми, ведущий занятие должен проявлять терпеливость и неторопливость в изучении упражнений, и тогда успех в овладении спортивным плаванием будет достигнут.