11

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КАРАТЕ

Карате Шотокан является системой целостной, универсальной и постоянно развивающейся. Оно базируется на философских воззрениях и этических принципах, которые и в современном мире сохраняют свою ценность, позволяя воспринимать карате не просто как систему самозащиты или вид спорта, но как стиль жизни. Этот стиль карате может практиковаться людьми любого возраста и пола, а также любого уровня начальной физической подготовки.

Методы обучения карате в древности значительно отличались от современных. Обучение не носило массового характера и осуществлялось обычно внутри семьи. Таким образом, можно говорить о существовании семейных школ.

Карате обучали посредством отработки ката – формализованных комплексов – методом прямой передачи знаний от мастера к ученику. На изучение одной ката обычно уходило около 5 лет. Такие методы и темпы обучения ни в коей мере не удовлетворяли современным требованиям. Следствием изменения условий, в которых существовало и развивалось карате, вызванного естественными историческими процессами, стало формирование нового подхода к обучению карате.

Начало создания современной методики обучения карате можно отнести к 1903 г., когда знаменитый мастер Ясуцуне Итосу получил возможность открыто преподавать карате в учебных заведениях в качестве учебной дисциплины.

Мастер Гичин Фунакоши успешно внедрил карате в университеты Кейо, Вазеда, Шодай, Такушоку, Чуо, Гакушу, Хосей и в другие. Через несколько лет после этого многие учебные заведения Японии поддержали эту инициативу.

Наибольшее распространение в Японии и за ее пределами получило карате Шотокан благодаря стараниям профессора и директора физического воспитания Университета Такушоку, главного инструктора Японской Ассоциации Карате, обладателя 9 дана Карате - Масатоши Накаямы. Им была разработана оптимальная методика обучения карате, не базирующаяся на выдающихся изначально физических данных ученика, и поэтому с успехом применяемая для обучения студентов. Ему же принадлежит основная заслуга в развитии карате как системы спортивной подготовки. Недаром термин "карате-до", предложенный Гичином Фунакоши и утвержденный советом инструкторов во главе с М.Накаямой, стал синонимом спортивного карате. Кроме Шотокан, методику Накаямы переняли и взяли за основу многие другие стили карате, которые вышли за рамки "семейных" школ.

В основе методики обучения карате Шотокан лежит принцип постепенности – от простого к сложному. Во времена семейных школ, до того, как карате вышло из изоляции, обучение, как уже говорилось выше, начиналось с изучения ката. Не было ученических ката. Первой изучаемой ката в школе была Канку Дай (сейчас она входит в программу 2 кю, коричневый пояс).

Когда обучение карате приобрело массовый характер, потребовался иной метод. Поэтому мастера Итосу и Азато разработали комплекс ката Хейан – упрощенные ученические ката, посредством изучения которых ученик готовится к восприятию ката среднего уровня. Мастер Гичин Фунакоши, который столкнулся с обучением технике карате школьников после введения карате в обязательную программу общеобразовательных школ на Окинаве, еще более упростил процесс обучения и разработал ката Тайкъеку – комплексы для начинающих, а также кихон – комплексы, состоящие из базовых техник. Гичин Фунакоши выделил из ката базовые движения (формирующие упражнения), чтобы отрабатывать их отдельно. По этому пути – детализации техники – в конце концов пошли все школы, имеюшие дело с большим количеством обучающихся, несмотря на то, что в начале отступление от традиционного метода обучения вызывало у многих протест.

В настоящее время основными составляющими программы обучения карате являются кихон, ката и кумите. К ним можно отнести еще рендзоку-ваза – комплексы для кумите. Но в программу большинства спортивных клубов карате они не входят, так как в спортивном поединке – шиай-кумите – не применяются.

Рассмотрим составные части программы обучения карате.

Ката - составная часть программы обучения карате

"Самое важное в карате - это ката. В них собрана воедино техника зашиты и нападения. Поэтому необходимо ясно понимать смысл каждого движения и выполнять его правильно. Увлечение только свободный бой и игнорированиея ката никогда не приведет к истинному прогрессу в карате”

Маcатоши Накаяма

Изучение и практика ката является основным методом обучения. Ката несут в себе духовный аспект практики карате и представляют собой серии движений, состоящие из логически расположенной в определенной последовательности техники защиты и атаки, исполнение которых должно быть доведено до совершенства.

Практикуя ката, каратека изучает ритм, координацию, баланс, принципы применения силы, большое количество техники для самозащиты и самодисциплины.

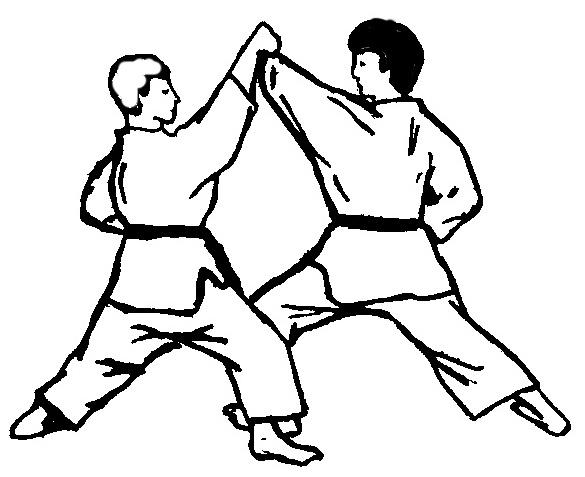

Посредством изучения бункай ката (отработки элементов ката с партнером) каратека овладевает чувством дистанции и таймингом и совершенствуется в сложных по координации движениях, необходимых при борьбе с несколькими противниками.

Для каждой ката существует несколько вариантов бункай. Исполнение, принятое в данной школе, зависит от того, какой бункай считается базовым. Но в любом варианте исполнение должно быть естественным и реальным, а также эмоционально наполненным.

Попытки в связи с ростом популярности карате и приходом в карате спортсменов из других видов единоборств упростить ката и исполнять их в удобной для себя "усредненной" манере или же вообше вывести ката из учебной программы преврашают карате в обычный набор примитивной техники, которая "проходит" на соревнованиях. Такое карате отличается от кикбоксинга только названием.

Ката исторически возникли в качестве способа "устного запоминания" комплекса техники и передачи его из поколения в поколение в процессе обучения.

Систематическое, регулярное и осмысленное выполнение ката способствует развитию чувства пространства, позволяет улучшить боковое зрение, шлифует каноническую технику, влияет на уровень психологической подготовки, дает возможность отрабатывать технику, которую с партнером отрабатывать опасно.

Огромное значение в ката имеют моменты перехода от одной позиции к другой, на что ученики часто не обращают должного внимания. Именно в этих переходах и заложена техника и тактика боя. Часто ученики не понимают, что позиции - это статика, а переход от позиции к позиции - это динамика боя.

Ката, можно сказать, являются динамической медитацией, в них особое внимание уделяется правильному дыханию и сосредоточению. И это не случайно, т.к. общепризнанно, что именно дыхание является подлинным секретом восточных единоборств.

Изучение карате - это длительный и трудный процесс, и основной результат этих занятий проявляется с возрастом, когда у человека физическая сила убывает, но сохраняется техническое мастерство, которое можно продолжать совершенствовать, практикуя ката.

Классификация ката

Все ката можно классифицировать по следующим признакам:

По техническому уровню:

1. Ученические ката. К ним относятся комплексы Тайкъеку и Хейан 1 - 5.

2. Ката среднего уровня: Текки Шодан, Басай-Дай, Дзион, Канку-Дай, Хангетсу, Емпи, Текки Нидан, Канку-Шо, Бассай-Шо, Дзитте, Чинте, Текки Сандан.

3. Высшие ката: Ганкаку, Сочин, Нидзюшихо, Ванкан, дзиин, Мейке, Годзюшихо-Шо, Годзюшихо-Дай, Унсу.

4. Специальные ката. Сюда же входят специальные формы исполнения ката.

По целевому назначению:

1. Ката, предназначенные для физического развития и укрепления костей и мышц.

Эти ката выполняются медленно, с полным мышечным напряжением и силовым дыханием ибуки. По внешнему виду они несложны, но требуют полной концентрации и самоконтроля.

2. Ката, предназначенные для развития быстрых рефлексов и способности двигаться быстро.

Молниеносные движения в этих ката вызывают представление быстрого полета ласточки. Эти ката выполняются со скоростью борьбы.

Все ката должны выполняться с правильной координацией и заданным ритмом. При этом в ката 1-й группы иногда встречаются быстрые движения, а в ката 2-й группы - медленные.

Используются и ката, сочетающие разные методические принципы.

Все изложенное касается базового варианта исполнения этих упражнений (омоте).

В учебно-методических целях применяются специальные варианты исполнения ката, позволяющие постепенно овладеть:

- движениями с различным ритмом и темпом

- различной формой исполнения техники

- различными методами дыхания

- дыханием, скоординированным со сложными движениями

Здесь имеются ввиду как варианты индивидуального исполнения ката - например, коно, ура, коно-ура и другие специальные виды исполнения, - так и группового исполнения ката с партнерами.

В ката 1- й группы используется естественное дыхание животом, где активной фазой является выдох, а вдох производится рефлекторно в подготовительных и промежуточных движениях. Дыхание должно быть скрытым, незаметным для противника, кроме отдельных моментов ("киай") на выдохе. В состоянии киай достигается наибольшая концентрация психофизических сил человека.

Для овладения согласованностью дыхания с движением применяются подготовительные формы исполнения ката, направленные на выработку гармонии между дыханием и движением, в которых дыхание может озвучиваться. Ученик учится контролировать свое дыхание при выполнении различных движений, добиваясь наибольшей их скорости и мощи. Такие формы используются чаше всего при освоении простейших ката.

Проработка ката с разным ритмом дыхания и движения очень важна также для поэтапного решения базовых технических задач, поскольку внимание в разных случаях сосредотачивается на особых элементах техники.

Высшие ката обычно включают в себя все аспекты – силовой, скоростной, дыхательный и энергетический. Обычно делается акцент на одном из них. Например, Мейкю и Годжу – энергетические ката, Унсу – скоростная ката со сложными техническими элементами. Вообще же простановка акцента зависит от манеры исполнения, т.к. существуют разные уровни и, соответственно, разные варианты исполнения одних и тех же ката.

По происхождению:

При создании своего стиля, который был назван "Шотокан", Гичин Фунакоши синтезировал техники двух ведущих окинавских стилей карате – Шорей и Шорин

В Шорей-рю внимание главным образом уделяется развитию мускульной мощи. В Шорин-рю, напротив, легкости и быстроте движений.

Ката Текки, Дзитте, Хангетсу относятся к Шорей-рю, тогда как ката Хейан, Бассай, Канку, Емпи, Ганкаку и другие связаны с Шорин-рю.

Для облегчения обучения и оценки уровня подготовки ката стандартизованы. Ошибка при выполнении ката на экзамене или во время соревнований влечет за собой отрицательную оценку всего экзамена или выступления.

Кихон - составная часть программы обучения карате

Кихон предназначен для изучения, отработки и совершенствования технических характеристик базовой техники (формы, скорости, ритма и т.д.).

Кихон является методом, который позволяет самостоятельно корректировать свою технику по результатам практических проверок в кумите. Метод кихон был разработан и введен в карате мастером Гичином Фунакоши для упрощения изучения основ карате.

В кихон отрабатываются принципы построения и типовые комбинации техники защиты и атаки, а также ритм кумите.

Кихон – это выделенная из ката базовая техника и комбинации.

Кихон является частью экзаменационной программы. Четко выполняемая бозовая техника указывает на соответствие ученика определенному уровню, и наоборот.

Кихон предназначен для подготовки мышц к работе в определенном скоростно-силовом режиме. Если при отработке программы предыдущих этапов обучения имели место какие-либо недоработки, то они станут препятствием для освоения следующих этапов, т.к. тело ученика не будет готово к этому. Таким образом, мы видим, что кихон, особенно в программе цветных поясов, выполняет прежде всего роль формирующих и подводящих упражнений, разработаных для обучения рациональной, "чистой" техники, оптимальной с точки зрения биодинамики.

Методом детализации координационно сложных движений достигается отработка правильной траектории и правильной последовательности их выполнения. Рассмотренные выше принципы должны соблюдаться при выполнении всех базовых движений – как защитных, так и атакующих.

Кихон строится из комбинаций блокирующих и атакующих движений с использованием различных перемещений.

На начальных этапах обучения (цветные пояса) эти движения имеют характер формирующих упражнений и являются базовыми.

На более высоких этапах (коричневые и черные пояса) кихон содержит комбинации, которые могут быть использованы в кумите.

Каждая из таких комбинаций выполняется на реальной скорости с заданным ритмом (не монотонно).

Начиная с третьего дана, исполнение базовой техники отличается от ее базового исполнения.

Таким образом, кихон на ученических стадиях служит для облегчения понимания и выполнения ката, на более высоких – для выработки навыков применения техники в кумите (имеется в виду шиай-кумите) в различных вариациях.

В кихоне изучаются следующие разделы: Дачи-ваза, Аши-ваза, Уке-ваза, Дзуки-ваза, Учи-ваза, Гери-ваза, Рендзоку-ваза

Рендзоку-ваза

Комбинации из соединенной в определенной последовательности техники защиты и атаки и применение их в работе с партнерами представляют собой не менее важный раздел в освоении как базовой, так и продвинутой техники карате,

чем ката или кумите. Однако до тех пор, пока форма выполнения отдельной техники не отработана до надлежащего уровня, т.е. без грубых нарушений геометрии траектории и структуры (биомеханики), а само движение не стало устойчивым двигательным навыком, нет смысла начинать изучать Рендзоку-ваза.

Обычно под рендзоку понимается последовательность непрерывного выполнения техники защиты и атаки, используемая для прорыва обороны противника и нанесения решающего удара. Атакующая рендзоку носит ярко выраженный агрессивный характер. Защитная рендзоку выполняется неагрессивно и не на максимальной скорости, с полным контролем действий.

Вероятно, будет не совсем правильно понимать рендзоку только лишь как набор из какой-то конкретной техники.

Главное, что объединяет все типы рендзоку - это связь элементов, составляющих их, через вращение бедер, когда конечное положение ударной конечности и положение бедер в одном элементе является исходным для начала другого.

Другим важнейшим условием в рендзоку выступает скорость перехода от одной техники к другой. Скорость выполнения элементов в атакующей рензоку должна быть высокой. Это можно обеспечить, только добившись плавности исполнения техники.

На что обратить внимание при изучении рендзоку

1. Мощная работа бедер и брюшного пресса (основа рендзоку).

2. Необходимая скорость перехода от элемента к элементу, т.е. отсутствие пауз между ними, и, соответственно, высокая скорость поступательно-возвратных движений бедер.

Внешне выполнение рендзоку должно выглядеть как плавные, быстрые и легкие движения.

Что касается скорости перехода от элемента к элементу, то надо отметить, что не всегда эта скорость зависит от скорости скрутки или раскрутки бедер, поскольку во многих сериях переход происходит по уровням, в вертикальной плоскости, когда чередуется техника рук и ног. В этом случае смысл рендзоку заключается в реализации координативных связей между верхней и нижней частями тела за счет включения крупных, наиболее сильных мышечных групп, самыми главными из которых являются мышцы брюшного пресса.

Рендзоки подразделяются на связки (до 3-х техник) и комбинации.

Принципы построения рендзоку

Количество техник = 2, 3, 4 и т.д.

Ударная конечность: рука, нога.

Рендзоку может быть построена следующим образом:

Тип 1: две техники (связки)

- те + те (дан-дзуки, рен-дзуки)

- те + гери

- гери + те

- гери + гери (рен-гери, дан-гери, нидан-гери)

Тип 2: три техники (связки)

- те + те + те (санбон-дзуки)

- те + те + гери

- те + гери + те

- те + гери + гери

- гери + те + те

- гери + гери + те

Тип 3: более трех техник (комбинации)

Все рендзоки необходимо отрабатывать:

- из хидари камае-те, из миги каме-те

- влево, вправо, шихо

- индивидуально, с партнерами

- исходная и конечная позиции: хачиджи-дачи шизен-тай

Кумите - составная часть программы обучения карате

"В карате для победы над противником надо найти гармонию с ним,

а не использовать грубую силу".

Хироказу Каназава

Значение кумите

Кумите является методом тренировки, в котором техника нападения и защиты, изученная в кихон и ката, проверяется и отрабатывается на практике с партнером.

Кумите - это специализированное упражнение с партнером для воспитания необходимых качеств и упражнение для проверки выработанных ранее навыков в процессе взаимодействия с противником.

Как составная часть процесса обучения, кумите подразумевает несколько последовательных взаимосвязанных и постепенно усложняющихся этапов обучения.

Основные типы кумите:

1. кихон-кумите (базовое упражнение кумите), включающее в себя:

- гохон-кумите (5 шагов с одиночной базовой атакой и защитой)

- санбон-кумите (3 шага с одиночной базовой атакой и защитой)

- кихон-иппон-кумите (тори атакует, уке защищается и контратакует)

- каеши-иппон-кумите (тори атакует, защищается от контратаки и опять

атакует)

- хаппон-кумите (уке защищается, контратакует, защищается

от ответной атаки и опять атакует)

2. дзю-иппон-кумите, включающее в себя:

- дзю-иппон-кумите (полусвободный бой на одну обусловленную атаку)

- окури-кумите (полусвободный бой

на две последовательные атаки)

3. дзю-кумите (свободный бой)

4. додзе-кумите (виды кумите, предназначенные для

выработки специальных навыков)

На начальном этапе обучения используется кихон-кумите, в котором применяется техника кихон и предварительно оговариваются все технические действия тори и уке, а имеенно: уровни атак, техника атаки, техника защиты, способы перемещения, стойки, скорость выполнения техники.

На следующих этапах обучения постепенно переходят к дзю-иппон-кумите, а затем начинается освоение дзю-кумите.

Для спецподготовки и обучения самозащите применяется додзе-кумите.

Все виды учебного кумите, начиная от кихон-кумите и заканчивая окури-кумите, являются переходными этапами от кихон и ката к дзю-кумите и самозащите.

Только после прочного усвоения базовой техники и ката можно приступать к изучению кихон-кумите (бой по договоренности с использованием базовой техники).

В кихон-кумите у ученика формируется мировоззрение (психика, способ мышления, моральный облик и т.д.)

Именно в кихон-кумите ученик карате учится:

- применять в кумите и самообороне технику, освоенную в кихон и ката

- наносить удары точно в заданное место и оптимальным способом

- применять технику атаки, защиты и контратаки с ритмом кумите

- распознавать подготовительные действия противника к выполнению атаки

- видеть начало и само движение атаки

- чувствовать и предчувствовать начало атаки

- ощущат опасность и активно реагировать на нее

- определять дистанцию распространения атаки и реальности защиты

- распознавать по подготовительные действия намерений противника

- отличать ложную атаку от реальной

- вариативному примнению техники защиты и контратаки

- самообладанию и выдержке

- спокойно встречать агрессию и активно управлять ею или нейтрализовать ее в случае необходимости

- применять в атаке и защите принцип необходимой достаточности

- избегать серьезных травм во время обучения

Кихон-кумите

В этом виде кумите партнеры занимают позицию на заданной дистанции друг от друга, уровень нанесения ударов является согласованным заранее. Затем они поочередно отрабатывают технику атаки и блокирования.

Все атаки и контратаки надо выполнять очень жестко и резко, но без контакта c жизненно важными точками на теле партнера.

Вся техника во всех видах кихон-кумите должна выполняться с киме (концентрацией энергии). Выполнив пассивную защиту (блок, парирование, уклонение, уход и т.д.), необходимо контратаковать с предельной концентрацией физической силы, но не травмируя его, поскольку кумите является учебным. Следует вкладывать в свои действия так называемое “эмоциональное наполнение”, без которого техника будет “пустой” и малоэффективной.

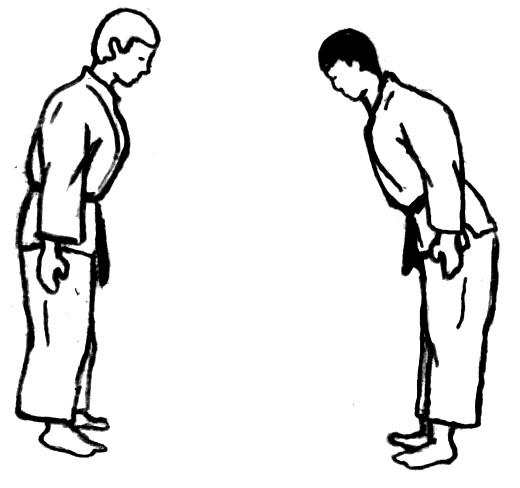

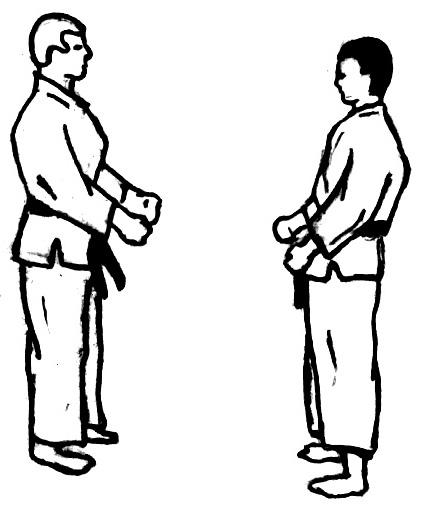

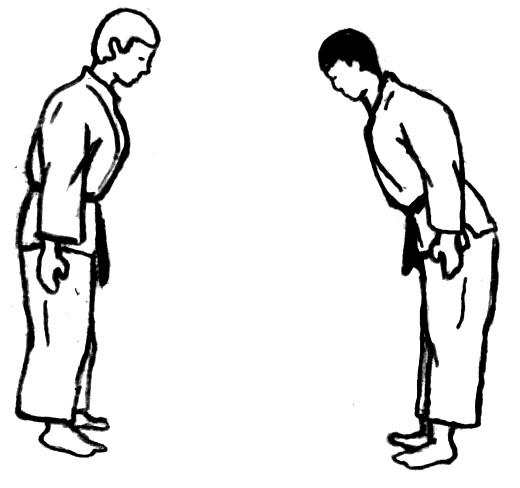

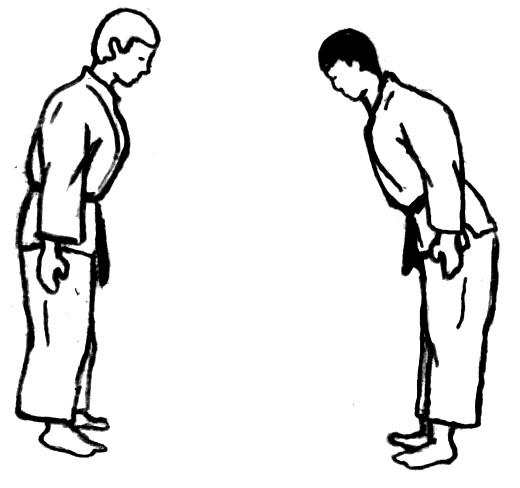

Общая схема выполнения кихон-кумите:

- хачиджи-дачи шизентай (естественная позиция готовности)

- мусуби-дачи, ритсурей (церемониальный поклон)

- хачиджи-дачи шизентай

- йой (исходные позиции)

- кумите

- заншин (состояние расслабленной бдительности)

- хачиджи дачи шизентай

- мусуби-дачи, ритсурей

- хачиджи-дачи шизентай

- ясуме (отдыхать, расслабиться)

Гохон-кумите

Обусловленный и полностью формализованный бой на 5 шагов с использованием базовой техники с киме. Заранее известны уровни атаки, техника атаки, техника защиты, способы перемещения и типы стоек.

Основная цель - закрепление базовой техники в движении с партнером, развитие тайминга и чувства дистанции, навыков выполнения базовых атакующих и защитных однотипных техник и выработка стабильности форм на протяжении пяти шагов с партнером, т.е. первичная адаптация к дистанции, ее сохранение в процессе перемещения. Стойки, как и блоки, должны быть стабильными и одинаковыми.

Указания по выполнению:

Исходная позиция:

Тори: хидари зенкутсу-дачи с хидари гедан-барай

Уке: хачиджи-дачи шизентай

Все действия выполняются с киме, под счет с равномерным ритмом.

Тори атакует:

- в зенкутсу-дачи с ке-аши

- каждая атака должна выполняться с киме

- пятая атака выполняется с киме и киай

Уке защищается:

1. Алгоритм защиты: уширо-сабаки с уке-ваза + контратака с киме и киай

(уход всем телом назад скользящим перемещением аюми-аши)

2. С выполнением базовых блоков:

- аге-уде-уке [ауу] (восходящий блок предплечьем)

- сото-уде-уке [суу] (блок предплечьем снаружи-внутрь)

- учи-уде-уке [ууу] (блок предплечьем изнутри-наружу)

- гедан-бараи [гб] (нисходящий блок предплечьем)

- уде-бараи [уб] (отводящий блок предплечьем снаружи-внутрь)

- шуто-уке [шу] (блок внешним ребром ладони)

- отоши-уке [оту] (падающий блок предплечьем)

3. После пятого блока должна немедленно следовать контратака: гьяку-дзуки с киме и киай

4. Каждая защита должна выполняться с киме:

- в разноименных стойках

- в одноименных стойках

5. Блоки выполнять "внутренние" и "внешние"

- в аи-ханми (полуфронтальная позиция)

- в гьяку-ханми (обратная полуфронтальная позиция)

- в зенкутсу-дачи [зкд] (передняя стойка)

- в кокутсу-дачи [ккд] (задняя стойка)

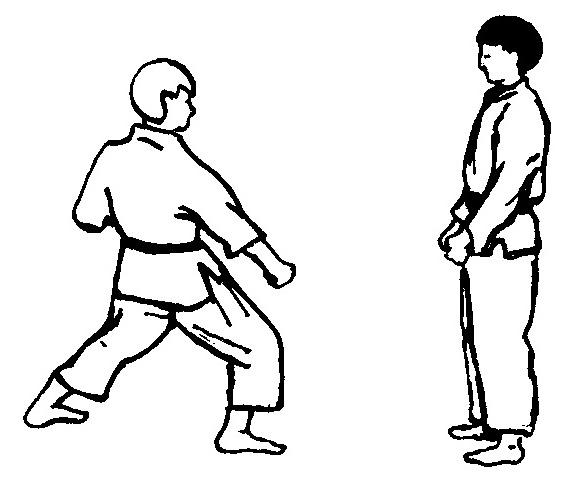

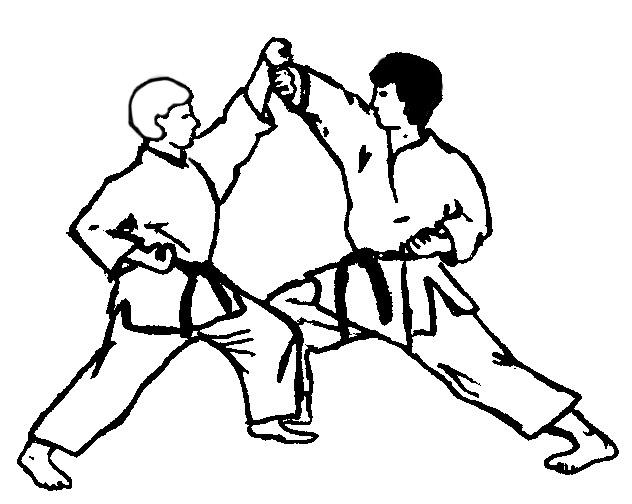

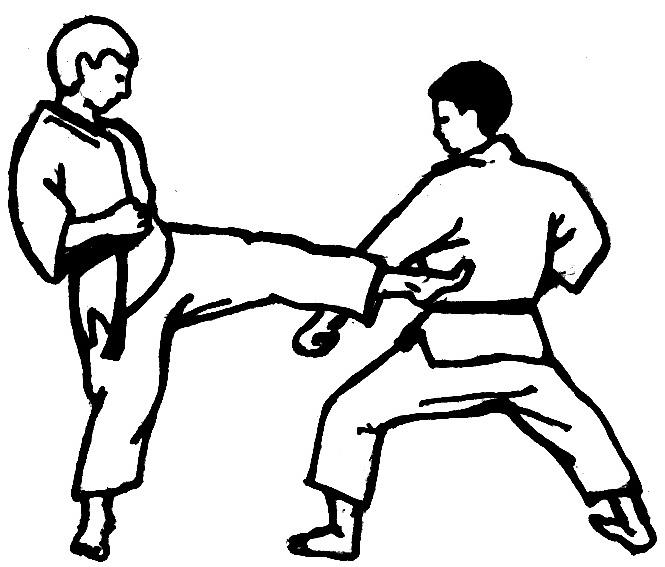

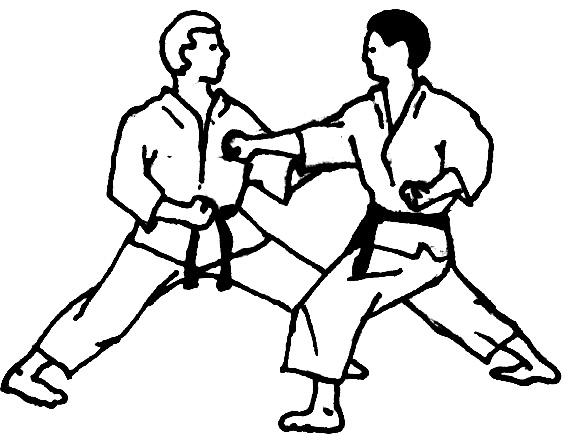

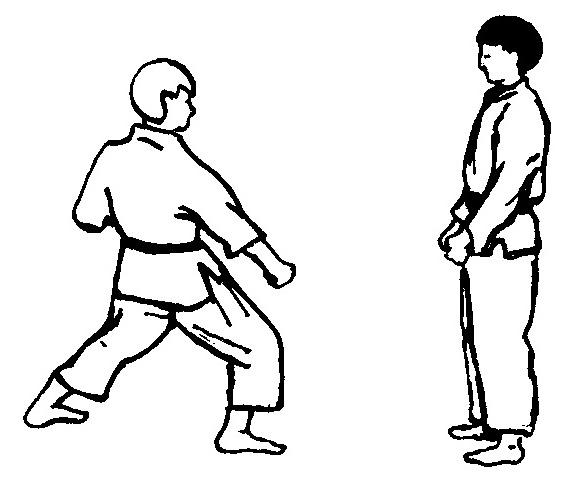

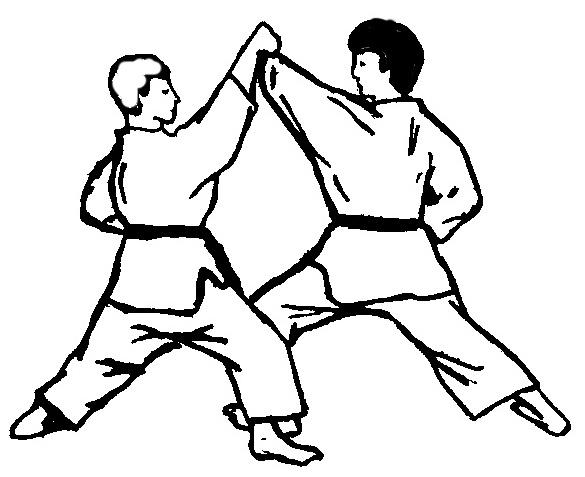

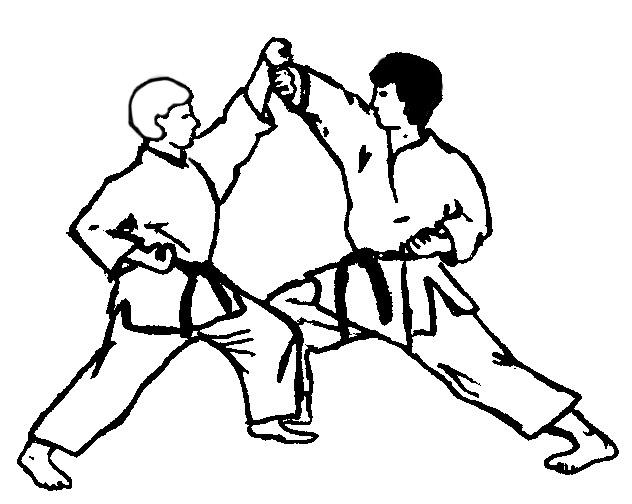

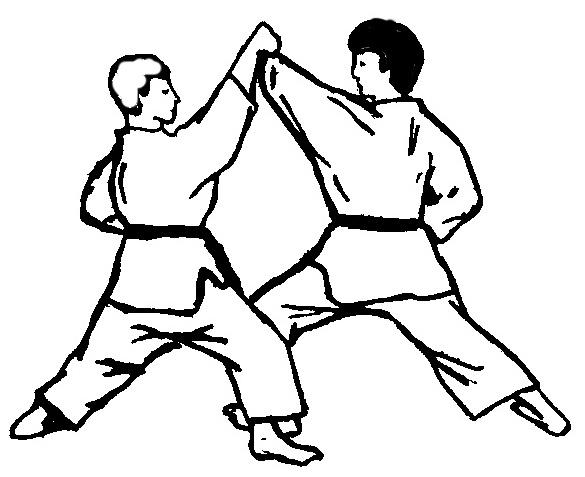

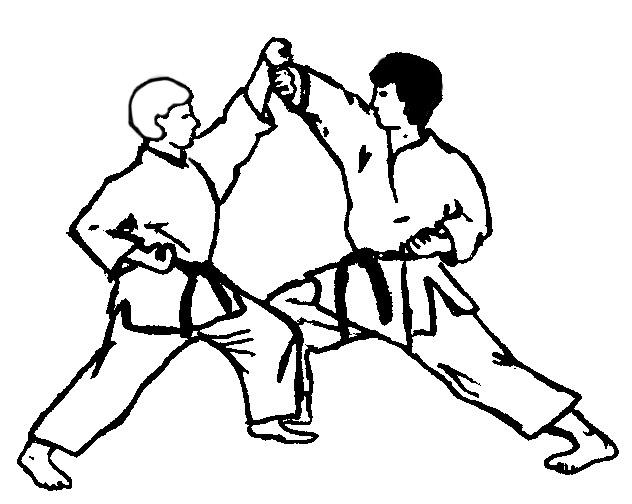

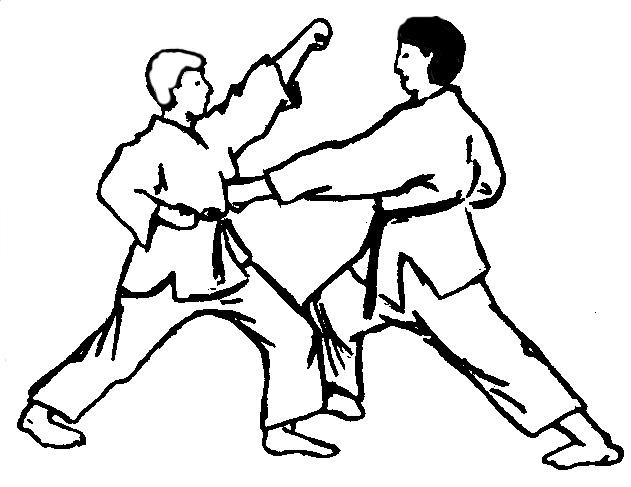

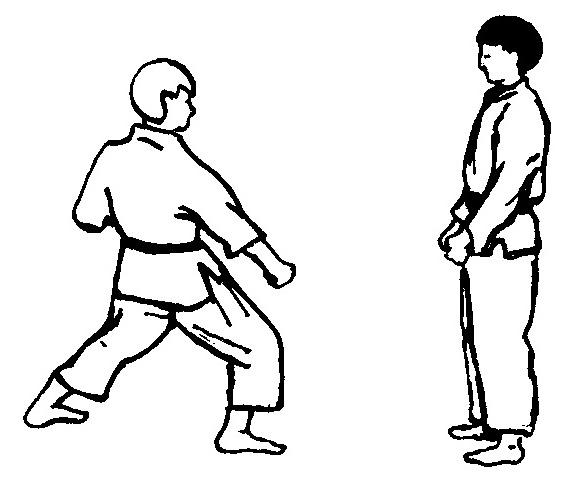

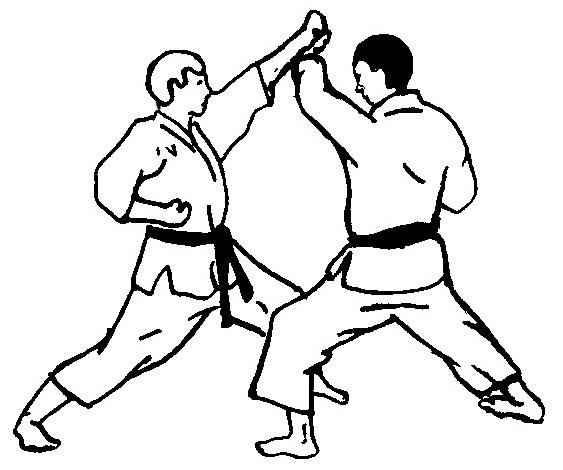

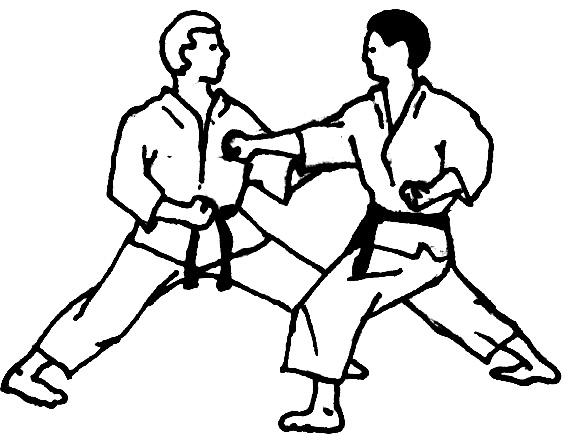

На рисунках показана схема выполнения гохон-кумите в разноименных стойках в ханми:

Санбон-кумите

Обусловленный и формализованный бой на три шага с базовой техникой атаки и защиты.

Атаки известны, разнотипны и в разные уровни.

Основной смысл заключается в постепенной адаптации ученика к комбинированной технике атак с соблюдением базовых принципов выполняемой техники, а также в дальнейшем развитии чувства дистанции и тайминга при смене рук и ног атакующего партнера.

Указания по выполнению:

Исходная позиция (если нет другого указания):

Тори - хидари зенкутсу-дачи с хидари гедан-бараи

Уке - хачиджи-дачи шизентай

- дети все действия выполняют на счет

- после последнего блока контратака с киме и киай

Тори атакует

- перемещения в зенкутсу-дачи с ке-аши

- каждая атака с киме

- последняя атака с киме и киай

Уке защищается:

- алгоритм защиты: уход от атаки + уке-ваза + контратака с киме и киай

- новички выполняют уход атаки с уширо-сабаки с перемещением аюми-синтай-аши (уход всем телом назад со скользящим перемещением)

- после третьего блока должна немедленно следовать контратака гьяку-дзуки с киме и киай

- каждая защита должна выполняться с киме

- в разноименных стойках

- в одноименных стойках

- в аи-ханми

- в гьяку-ханми

- в зенкутсу-дачи

- с выполнением базовых блоков: ауу, суу, ууу, гб, уб чудан, дзедан бараи

Квалифицированные ученики должны использовать для защиты:

- уходы с линии атаки (уширо-сабаки, нанаме-сабаки, еко-сабаки, сайю-сабаки, ириме-уке, таи-сабаки)

- все известные им виды перемещений

- блоки и контратаки исполнять в хлесткой манере

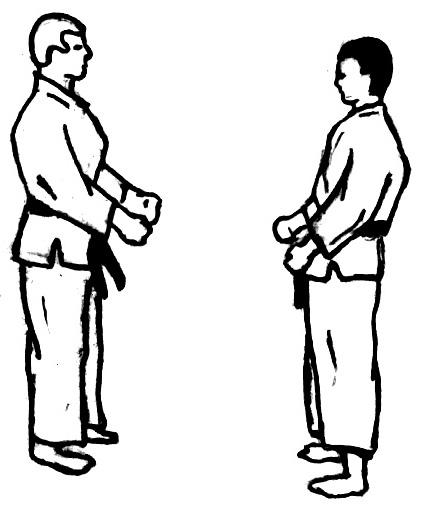

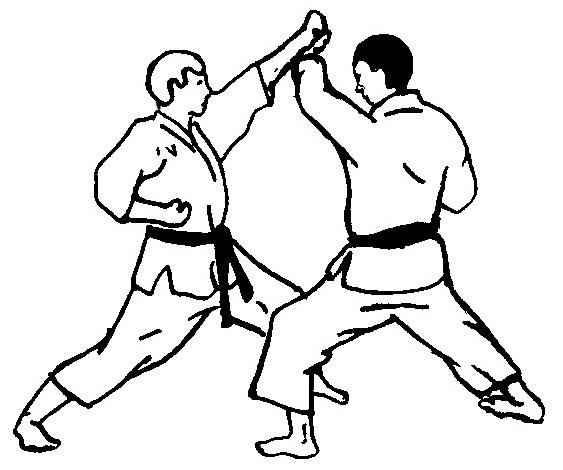

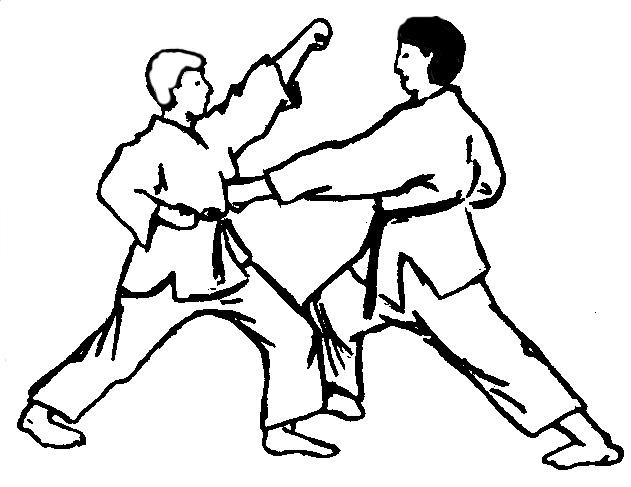

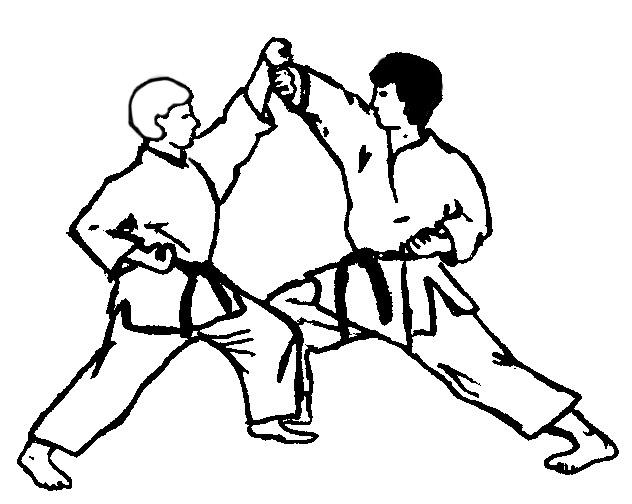

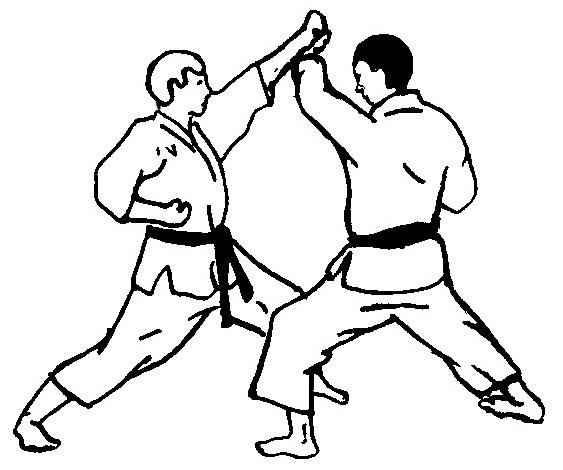

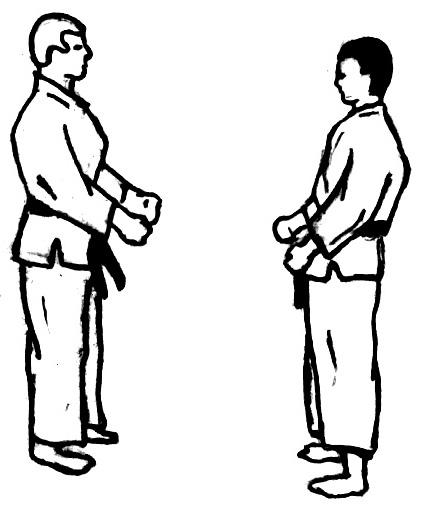

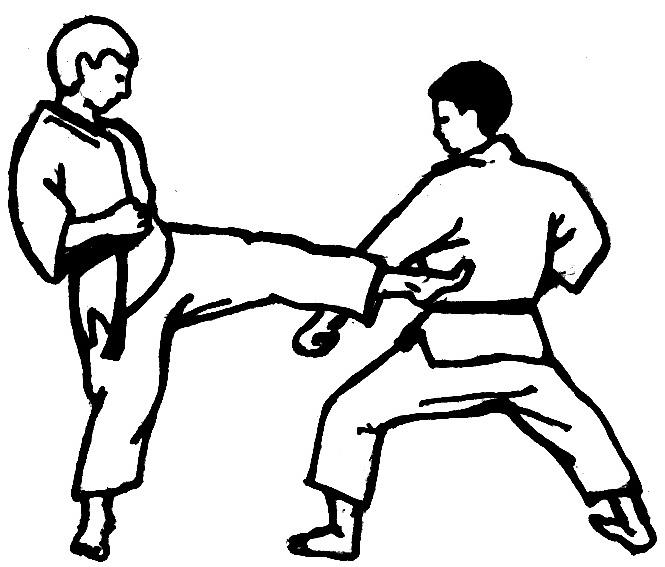

На рисунках показана схема выполнения санбон-кумите в одноименных стойках:

Додзе-кумите

Один из наиважнейших видов кумите - додзе-кумите, посредством которого у ученика вырабатываются специальные навыки и он отрабатывает специальные тактические и технические приемы, необходимые для успеха в спортивном карате и в самообороне.

Кумите по заданию (каждая атака выполняется несколько раз, а защита с контратакой повторяются дважды)

- маваши-сейкен-дзуки [мсд]

- ура-сейкен-дзуки [усд]

Квалифицированные ученики должны использовать атакующую технику в хлесткой манере и все известные им виды перемещений: ери-аши, аюми-аши, сури-аши, сури-конде, каитен, тоби-аши и др.

Окури-кумите

Окури дзю-иппон-кумите

1. В челночной манере

Тори:

Первая атака заказывается уке заранее из следующих: ои дзуки дзедан, ои дзуки чудан, мае-гери, еко-гери, маваши-гери, уширо-гери

Вторая атака выполняется тори по своему усмотрению исходя из сложившейся ситуации.

Уке: выполняет защиту и контратаку по своему усмотрению, применяя таи-сабаки, дачи-ката и сабаки-ката-тай

2. В круге

Уке находится в середине круга. По сигналу защищается от атаки с разных сторон и контратакует. Атаки следуют не по порядку и с разных сторон.

Условия выполнения упражнения

В этом виде кумите оба партнера используют дзю-аши и дзю-дачи.

Тори - нельзя атаковать сериями

- нельзя делать ложные действия и запугивания уке перед проведением реальной атаки

Уке - имеет право применять любую защиту и контратаку, в том числе и броски и другие разделы техники защиты в любых сочетаниях, но при этом обязательно соблюдение следующих основных моментов:

- наличие завершающего удара - киме и киай

- разрыв дистанции после проведения контратаки, причем желательно с уходом за спину противнику

- сохранение заншин, т.е. состояния готовности и сосредоточенности внимания на всем протяжении кумите

- реализация принципов рендзоку

- отсутствие контакта при контратаке

Обычно тори атакует наиболее эффективной и простой техникой:

- руками: осд дзедан, чудан, кзд дзедан, гьяку-дзуки чудан

- ногами: мае-гери, еко-кекоми, маваши-гери, ура-маваши-гери в уровни гедан, чудан и дзедан.

Этот вид кумите отражает старинный принцип те - “одним ударом наповал” (иккен - хиссацу): либо атака результативна - либо атакующий погиб. Правда, в учебной форме кумите, как правило, всегда побеждает уке.

Схема перемещений уке и принцип действий в момент атаки противника тот же, что и в кихон иппон-кумите.

В этом смысле в дзю иппон-кумите логически продолжается адаптация базовой техники к применению ее в дзю-кумите и самообороне.

Уке может перемещаться любым способом в любом из восьми основных направлений: назад, вправо, влево, навстречу атаке, а также под углом к атаке (в сторону-назад, в сторону-вперед).

Кихон-иппон-кумите

Это вид обусловленного боя на один шаг с базовой техникой. Известен уровень атаки для рук и тип атаки для ног (уровень атаки неизвестен), подразделяется в зависимости от сложности действий уке на пять типов: шодан, нидан, сандан, йондан и годан.

Если первые два типа кумите имели отступающий линейный характер, то начиная с этого вида - Уке применяет уходы с линии атаки: Сабаки-ката-тай, Дачи-ката и Таи-сабаки.

Общие указания по выполнению упражнения:

Исходная позиция: (если нет другого указания)

Тори - хидари зенкутсу-дачи с хидари гб

Тори перед выполнением атаки называет ее и после небольшой паузы атакует решительно

Уке - хчд шизентай

1. Использует технику уширо-сабаки с аюми-аши.

а) уход от атаки назад с блоком и одиночной контратакой

б) уход от атаки назад с блоком и множественной контратакой

2. Для ухода с линии атаки использует технику нанаме-сабаки (уход с линии атаки по диагонали назад наружу или внутрь) с одиночной или множественной контратакой.

3. Уход с линии атаки под прямым углом к линии атаки (возможно с поворотом вокруг собственной оси) с одиночной или множественной контратаками.

4. Для ухода с линии атаки использует технику саю-сабаки (по диагонали вперед) с блоком и последующей контратакой.

5. Движение навстречу атаке с защитой и одновременной контратакой (возможен выход за спину противника).

Каеши-иппон-кумите

Этот вид кумите предназначен для выработки у учеников рефлексов, перемещений и техники "импульсного" типа, чувства дистанции.

Тори выполняет одиночную атаку базовой техникой с одним шагом вперед.

Уке и тори (после контратаки уке) защищаются базовыми блоками с отходом назад или с использованием сабаки-ката-таи, таи-сабаки, дачи-ката и немедленно контратакуют.

Дзю-иппон-кумите

Это полусвободный бой, являющийся тренировочным методом, на одно атакующее действие тори, выполненное с максимально возможной скоростью и силой. Здесь тори сам выбирает момент начала и тип атаки. Как и в кихон-кумите, роли между противниками (кто - тори, а кто - уке) распределены заранее. Оба партнера принимают камае-те свободно на выбранной дистанции.

Тори, назвав уровень атаки, атакует немедленно и решительно.

Тори, оценивая маай, кокю (дыхание), позицию и применяя финты и т.п., создает или использует благоприятную ситуацию - любое "ракрытие" уке для своей одиночной атаки.

Уке, применяя дачи-ката или сабаки-ката-таи в нужном направлении, или выполняя таи-сабаки влево или вправо, свободно применяет технику защиты и немедленно контратакует.

Целью дзю-иппон-кумите является отработка техники и тактики нападения и защиты. Это - подготовка к “джиссен кумите” - реальному бою.

Дзю-кумите

Как было рассмотрено ранее, одним из этапов обучения карате является дзю-кумите (свободный бой).

Важнейшими элементами тренировки посредством дзю-кумите являются камае-те-ката, дачи-ката, ме но дзуке-ката и ваза о ходокосу коки.

Камае-те - специфичная позиция верха тела

Камае-те должна быть такой, чтобы давать возможность двигаться в любом направлении для атаки или защиты.

Торс в положении ханми (полуфронтальная позиция), стоять прямо, ноги слегка согнуты, чтобы немного сместить вниз центр тяжести.

Дачи-ката - техника стоек.

Маай - дистанция.

Практически маай является дистанцией, с которой можно продвинуться на один шаг и нанести имеющий решающее значение удар кулаком или ногой; соответственно - это дистанция, из которой можно отступить на один шаг и защититься от атаки.

Ме но дзуке-ката - направление взгляда.

Нельзя фиксировать взгляд на каком-либо конкретном предмете или части тела противника. Надо стараться видеть все пространство за противником и на этом фоне всего противника целиком, используя периферийное зрение.

Ваза о ходокосо коки - психологический аспект в выполнении техники - "раскрытие" противника.

Вышеуказанные моменты тщательно должны изучаться при отработке дзю-кумите. Тренировка должна быть при этом скоординирована с тренировкой в кихон (базовая техника карате), ката (формальные упражнения карате), дзю-иппон-кумите (полусвободный учебный бой) и другими разделами программы обучения карате. Большое внимание надо уделять реально изучаемой базовой технике и отработке техники с киме.

К сожалению, с развитием и популяризацией спортивного карате-до наметилась устойчивая тенденция переходить к занятиям дзю-кумите до “созревания” как психологического, так и технического. Как результат, на соревнованиях и на тренировках часто встречается техника, по своим биодинамическим характеристикам не соответствующая технике карате и, следовательно, не соответствующая ей качественно (по скорости, ритму, киме). Это происходит потому, что многие школы карате-до не занимаются ничем, кроме так называемого спортивного “спарринга”.

Только последовательное изучение всех методических разделов - кихон, ката, кихон-кумите, а также дачи-ката, аши-ваза, таи-сабаки, маай, кокю и т.д. - выводит технику на высокий качественный уровень, при этом предоставляя ученику неограниченные возможности для ее совершенствования.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Для облегчения и краткости описания техники укажем специальные термины, принятые в международной практике карате. Некоторые термины и понятия приведены в тексте соответствующих глав.

Аи-ханми - положение корпуса каратека под 45º по отношению к его стойке.

Ате-ваза - техника ударов руками.

Аши-ваза - техника перемещений.

Бункай ката - упражнение по выработке специальных навыков и отработке 0способов применения техники карате для самообороны.

Гедан - уровень атаки (все, что находится ниже пояса).

Гери-ваза - техника ударов ногами.

Гьяку-ханми - позиция, обратная аи-ханми.

Дачи-ваза - техника базовых стоек.

Дачи-ката - техника изменения стоек.

Дачи - стойка, позиция стоп и положение проекции центра тяжести тела.

Дзедан - уровень атаки (все, что находится выше плеч).

Дзю-дачи - стойка, являющаяся продуктом синтеза знаний каратека в технике стоек, перемещений, переходов из одной стойки в другую. Из этой позиции можно егко выполнять любую технику. Сохранять вертикальную позицию тела так же важно, как и выполнять движения в хорошо сбалансированной контролируемой манере. Дистанция между противниками, принявшими дзю-дачи, должна быть примерно равна длине трех стоп.

Додзе-кумите - специализированная форма учебного кумите для выработки специальных навыков.

Камае - позиция тела.

Камае-те - это динамичная позиция тела и рук, из которой можно легко выполнить любую необходимую атаку, защиту или контратаку в нужном направлении и с необходимой силой. Камае-те принимается в свободной стойке - дзю-дачи. В спорте эта позиция сориентирована на противника, находящегося спереди, а в самообороне противник может находиться

- 5 -

противников может быть и несколько. Поэтому камае-те для спорта и для самообороны в принципе отличаются друг от друга.

Карате - система самообороны, созданная на Окинаве местным населением и распространенная в Японии мастером карате Гичином Фунакоши и его единомышленниками.

Карате-до - физкультурно-оздоровительная система и виды спорта, созданные на основе некоторых видов учебно-тренировочных упражнений, используемых в обучении Шотокан карате.

Каратека - ученик карате.

Ката - основной метод обучения карате. Специальные формализованные упражнения карате, предназначенные для формирования специальных навыков и являющиеся основным средством индивидуального самосовершенствования каратека. Один из разделов соревнований в карате.

Киме - максимальное напряжение мышц, задействованных в исполнении техники, в момент контакта с мишенью.

Маени - движение вперед (наступление).

Сабаки-ката-тай - техника уходов и изменения направления.

Таи-сабаки - техника уходов перемещением атакуемой части тела.

Тори - ученик, который нападает.

Уке - ученик, который защищается.

Уке-киме - техника кимированного блокирования.

Уширони - движение назад (отступление).