СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методы управления образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС

Методы управления образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС

Описание актуальных методдов управления образовательным чреждением.

Просмотр содержимого документа

«Методы управления образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС»

ЧОУ ДПО «Институт

повышения квалификации и профессиональной переподготовки»

Программа профессиональной переподготовки

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: «Методы управления образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС»

Выполнил:

Фомин Илья Алексеевич,

учитель немецкого языка,

МОУ СОШ № 3

оглавление

Введение……………………………………………………………………….…..3

1 Теоретические основы системы управления образовательным учреждением……………………………………..…………………………………………5

Система управления образовательным учреждением……………….…..5

1.2. Система управления образовательным учреждением: основные компоненты и их содержание……………………………………………………..…….7

1.3.Методологические основы системы управления образовательным учреждением……………………………………………………………………..……12

1.4.Методы управления образовательным учреждением……………….……..21 2 Новые подходы к управлению образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС………………….…………….………………………………...25 2.1 технология управления переходом образовательного учреждения к реализации ФГОС основного общего образования…………….……………………28Заключение………………………………………………………………………36

Список использованных источников………………………………………..…39

ВВЕДЕНИЕ

Таким образом, можно сделать вывод, что, за последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении целей образования и путях их реализации. В этих условиях по-новому ставятся вопросы управления учреждением общего образования. Становится актуальной проблема разработки эффективных технологий управления и их оценки, нормативно-правового аспекта деятельности, создания современных моделей управления развитием системы общего образования и каждого отдельного учебного заведения.

В соответствии с целью, объектом и предметом выдвигаются следующие задачи:

Определить понятия "Управление образовательным учреждением", "система управления образовательным учреждением";

Описать теоритические основы систему управления образовательным учреждением;

Описать методы управления образовательным учреждением;

- Сформулировать новые подходы к управлению образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС;

- Описать технологию управления переходом образовательного учреждения к реализации ФГОС основного общего образования.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Под управлением понимается систематическое воздействие субъекта управленческой деятельности (одного человека, группы лиц или специального созданного органа) на социальный объект, в качестве какового может выступать общество в целом, его отдельная сфера (например, экономическая или социальная), отдельное предприятие, фирма и т.п., с тем, чтобы обеспечить их целостность, нормальное функционирование, динамическое равновесие с окружающей средой и достижение намеченной цели.

Образовательное учреждение - социальная организация и она представляет собой систему совместной деятельности людей (педагогов, учащихся, родителей), то разговор пойдет об управлении ею.

Многие ученые определяют понятие "управление" через понятие "деятельность", "воздействие", "взаимодействие".

Как отмечает Пидкасистый П.И., управление - процесс воздействия на систему в целях перевода ее в новое состояние на основе использования присущих этой системе объективных законов [8, с. 517].

Управление как “влияние” или “воздействие” определяют так же Шипунов В.П., Кишкель Е.Н. [16]., Бандурка А.М. [2].

"Под управлением вообще, - пишет В.А. Сластенин, - понимается деятельность, направленная на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации". А управление образовательной организацией, по его мнению, представляет собой "целенаправленное, сознательное взаимодействие участников целостного педагогического процесса на основе познания его объективных закономерностей с целью достижения оптимального результата" [11].

Розанов В.А. отмечает, что управление — это система скоординированных мероприятий (мер) направленных на достижение значимых целей [9, с.35].

Так как сегодня на смену философии "воздействия" в управлении образовательным учреждением приходит философия "взаимодействия", "сотрудничества", следует определять понятие "управление образовательным учреждением" через понятие взаимодействия. Итак, под управлением образовательным учреждением мы понимаем систематическое, планомерное, сознательное и целенаправленное взаимодействие субъектов управления различного уровня в целях обеспечения эффективной деятельности образовательного учреждения. Однако в современных реалиях и реализации ФГОС стоит отметить, что понятие управления напрямую пересекается с понятием менеджмента, все шире распространяется на различные сферы деятельности людей, в том числе и на образование.

Теория менеджмента привлекает, прежде всего, своей личностной направленностью, когда деятельность менеджера (управляющего) строится на основе подлинного уважения, доверия к своим сотрудникам, создания для них ситуаций успеха. Именно эта сторона менеджмента существенно дополняет теорию управления образовательной организацией.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ: ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ

Управление учреждением образования - это целенаправленная организация отношений между людьми, которые складываются в образовательном процессе. В современной теории управления особое место занимает системный подход, который учитывает сложный характер объекта управления (образования), взаимодействия его составляющих и динамику образовательных процессов. Системный подход предполагает сознательное и планомерное управление. Устанавливаются связи между сферами управления, выдвигается главная цель, затем в соответствии с ней формулируются частные промежуточные цели, ставятся задачи, продумываются пути и сроки их решения, расставляются силы, выделяются средства, осуществляется контроль. Схематично системный подход можно представить в виде следующей цепочки: цель - ресурсы - план - решение - реализация - контроль - коррекция и совершенствование [17].

В системе управления образовательного учреждения можно выделить несколько компонентов [10]

Первый компонент - подсистема целенаправленного формирования педагогического коллектива. В основе этого вида деятельности лежит принцип оптимизации состава коллектива - его полового (в сегодняшней школе это, прежде всего, преодоление феминизации педагогического коллектива) и возрастного состава, соотношения социальных ролей.

Чем более разнообразен педагогический коллектив по своему половозрастному и ролевому составу, с точки зрения характера и темперамента работников, их профессиональных интересов и хобби, тем больше возможностей для позитивного развития образовательного учреждения и эффективного решения образовательных задач он в себе заключает. Однако разнообразие состава педагогического коллектива не означает «разнобоя» в целях его функционирования и развития. Педагогический коллектив представляет собой систему, и с этой точки зрения главным его свойством выступает целостность.

Второе компонент - подсистема развития коллектива. Согласно современным социологическим, психологическим, педагогическим исследованиям, при работе по развитию коллектива руководителю необходимо соблюдать ряд условий, соблюдение которых позволит сохранить позитивную динамику в развитии коллектива:

- организация перспективных устремлений (ближних, средних и дальних) членов коллектива, постановка перед ними стратегических и тактических задач;

- осуществление руководства коллективом на основе принципа параллельного действия (А.С. Макаренко), когда воздействие осуществляется не на каждого члена коллектива, а опосредованно, через коллектив; в то же время, работая с каждым педагогом отдельно, нужно иметь в виду последствия такого взаимодействия для всего коллектива;

- сочетание работы в формальных (например, методические объединения учителей) и функциональных группах;

- «открытость» педагогического коллектива, его связь с другими коллективами и социокультурной средой.

Благодаря соблюдению этих условий педагогический коллектив превращается в сообщество педагогов, учащихся, родителей, активно взаимодействует с окружающей социокультурной средой, транслируя в нее свои ценности и изменяясь при этом сам, становится саморегулирующейся и саморазвивающейся системой.

Третий компонент - подсистема формирования благоприятного психологического климата в коллективе. Главным результатом этого направления работы руководителя школы является установление в педагогическом коллективе конструктивных отношений.

Деятельность руководителя по созданию благоприятного психологического климата предполагает:

- формирование у членов педагогического коллектива гуманистических установок по отношению друг к другу. Основой формирования гуманистических установок является отношение к человеку как к наивысшей ценности, когда заботой о человеке пронизаны все сферы школьной жизни;

- становление ценностного отношения к педагогическому труду во всех его проявлениях и - шире - к труду вообще;

- формирование у педагогов, сотрудников, всех членов школьного сообщества умения гармонично сочетать свои интересы с интересами коллектива.

Для решения этих задач можно использовать такие средства, как закрепление в жизни коллектива норм педагогической деонтологии (профессионально-педагогической этики), соблюдение норм и форм этикета, создание и закрепление традиций, эстетизация жизни коллектива, поддержание деловых отношений в форме дружеского партнерства и общих увлечений.

Для создания в педагогическом коллективе благоприятного психологического климата особое значение имеет выработка и закрепление эффективных способов разрешения конфликтов.

Четвертый компонент - создание и поддержание комфортных материальных и организационных условий деятельности членов педагогического сообщества - педагогов, сотрудников, учащихся. Результатом деятельности руководителя в этом направлении становится создание особой предметно-пространственной (внутреннее архитектурно-планировочное решение помещений, их обустройство и оформление на уровне современной культуры, санитарно-гигиеническое состояние) и информационной (наличие необходимой литературы, условий для использования новых информационных технологий, доступ к нормативным документам и пр.) среды образовательного учреждения. От характера этой среды, от степени соответствия ее современной культуре во многом зависит результативность деятельности образовательного учреждения.

Пятый компонент - подсистема управления инновациями. При введении инноваций от руководителя требуется:

- разъяснить педагогам психологические (большие возможности для проявления самостоятельности, творчества, профессионального и личностного саморазвития) и материальные преимущества работы по-новому;

- продумать и реализовать специфические подходы к части педагогов, других работников школы, для которых переход к новым вариантам образования (гимназическому, лицейскому, получению статуса экспериментальной площадки) или новым технологиям не сулит каких-либо перемен к лучшему;

- выявить и учесть вероятных и явных противников нововведений (если таковые имеются), понять их мотивы и возможные последствия противодействия, разработать и заблаговременно принять меры предотвращения и разрешения возможных конфликтов;

- разработать концепцию и программу введения нового содержания образования и соответствующих ему технологий. В этой связи определить разработчиков: лиц, группы - «своих» или приглашенных со стороны, создать благоприятные условия для их работы: временные, материальные, финансовые, психологические;

- подготовить и провести обсуждение намеченных нововведений в коллективе педагогов, в среде учеников, родителей;

- обеспечить научно-педагогическую экспертизу проектов, создав необходимые условия для работы экспертов;

- провести необходимые процедуры согласований и утверждений в органах управления образованием, методических центрах, связанных со школой, вузами, научно-исследовательскими учреждениями.

Шестой компонент - подсистема обеспечения мер социальной защиты педагогов и сотрудников. Социальная защита и ответственность организации за обеспечение безопасности жизни, здоровья, максимально комфортных условий труда и жизни работников признается в современной теории управления одним из приоритетных направлений в деятельности руководителя.

Седьмой компонент - подсистема создания условий для повышения квалификации, переобучения, самообразования педагогов и сотрудников.

Одной из важнейших проблем в современной теории управления образовательными системами является проблема руководства поликультурным (многонациональным, поликонфессиональным) педагогическим коллективом.

Руководителю поликультурного педагогического коллектива важно создать такую среду, в которой культурные различия не вели бы к конфликтам, а обогащали жизнь коллектива, делали ее более разнообразной и насыщенной, а главное - способствовали достижению образовательных целей. Для этого рекомендуется [1]

- изучать особенности представителей разных культур, входящих в педагогический коллектив, применяя методики специальных этнопсихологических и социологических исследований, и анализировать характер отношений между ними;

- ориентировать педагогический коллектив на общие ценности и цели совместной деятельности в сфере образования;

- не допускать предвзятости в отношении представителей отдельных культур - режим работы, основные требования делового этикета, критерии оценки деятельности должны быть одинаковыми для всех;

- проявлять чувство такта, деликатность в отношениях с представителями различных культур;

- учитывать культурные различия при распределении поручений в педагогическом коллективе;

- максимально использовать потенциал каждой культуры, руководствуясь принципом взаимодополнительности (разные культуры дополняют друг друга в том или ином виде деятельности);

- формировать в коллективе и демонстрировать самому культуру межнационального общения;

- предотвращать конфликты на национальной почве.

Таким образом, управление педагогическим коллективом образовательного учреждения в современной науке об управлении предстает как человеко- и ценностно ориентированное, основанное на принципах гуманитарности.

1.3 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В настоящее время насчитывается большое количество подходов к осуществлению управленческой деятельности, базирующихся на общих взглядах на место и роль управления, однако концептуально они различаются между собой: часть подходов ориентирована на технологию управленческой деятельности, другая часть направлена на управления в развитии людей в организации (их отношений, потребностей, мотивов) и создании условий для реализации человека, третьи - стремятся объединить воедино различные взгляды и точки зрения. Таким образом, существующие концепции управления можно условно разделить на 3 группы: технократические, человеко-центристские, синтетические. [3] Рассмотрим подробнее данные подходы подробнее. Технократический подход к управлению персоналом характеризуется[5]:– господством авторитарного стиля управления – является весьма веским фактором в управлении персоналом, т.к. авторитаризм характеризуется давлением на персонал и высокими требованиями к отбору персонала;

– выработкой организацией самостоятельной стратегии использования и развития трудовых ресурсов – этот фактор является неотъемлемой частью технократического подхода, т.к. в каждой фирме устанавливают свои требования к отбору персонала;

– кадровая политика во многом прерогатива государственных органов и идеологических механизмов – является фактором, относящимся к стилю управления самим государством и мало зависит от самих фирм;

– исчезновение жестких организационных структур;

– создание условий для расширения знаний, повышения квалификации, увеличения полномочий сотрудников – фактор, дающий организации возможность использовать свои кадры так как нужно это самой организации, а не установленными стилями управления кадрами.

Человеко-центристскийподход — подход в контексте гуманизации человеческих отношений.

Представители данного направления исходили из того мнения, что мотивами поступков людей являются в основном не экономические, а различные потребности, которые могут быть лишь частично удовлетворены с помощью денег. Представители психологического направления в управлении считали, что проявление руководством большей заботы о своих работниках приведет к повышению уровня их удовлетворенности и, как следствие, к повышению производительности труда. Развитием такого психологического подхода явилась установка не только на налаживание межличностных отношений между членами коллектива, но и на исследование психологических возможностей работника в той или иной сфере деятельности.

Группа синтетических учений об управлении включает комплексные подходы к управленческим процессам. Синтетические учения говорят, что управление — это сложное явление, включающее в себя множество процессов. На сегодня выделяется три подхода к управлению или подхода к менеджменту:— Процессный подход.

— Системный подход или системная концепция.

— Ситуационный подход. Процессный подход к управлению Основная заслуга данного подхода для современного менеджмента — это формулировка базовых функций управления: планирование, организация, мотивация, контроль, и к этим функциям добавляются связывающие процессы – коммуникации и принятие решений. Все вместе они образуют так называемый процесс управления или цикл менеджмента. Процессный подход рассматривает управление как сложно устроенную последовательность действий, каждая из которых вкладывает свой вклад в общий процесс управления. Таким образом, мы и получаем что менеджмент — это процесс управления, фактически набор определенных функций и правил, которые выполняет руководитель или вся система управления. На рисунке приведем, вольную интерпретацию схемы цикла менеджмента. Последовательность функций всегда именно такая, лишь меняются направления работы. Или планируем новое, потом выполняем, потом проверяем. Или находим способы улучшения работы, потом выполняем ее, потом проверяем, а в заключении сравниваем так все или не так как намечали.

Системный подход к управлению

Системный подход к управлению Системный подход - это сущность современной науки. Начав свое формирование в начале XX века, сегодня системная концепция проникла во многие отрасли современной науки в том числе и педагогику. Системы могут быть биологическими техническими и социальными. Логично, что менеджмент имеет дело преимущественно с социальными системами – с людьми.

С точки зрения взаимодействия с окружающей действительностью, или как говорят в управлении с внешним окружением (внешней средой) выделяют два типа систем:

- Закрытые системы – совершенно самостоятельны и для жизнедеятельности не требуют ничего от внешнего окружения.

- Открытые системы – целиком и полностью зависимы от внешних процессов, так как существовать и работать без взаимного обмена со средой не могут.

Каждая открытая система в своей структуре имеет три элемента – вход, преобразование и выход.

Все организации являются открытыми системами.

Системная концепция раскрывает основы функционирования организации и других систем, она говорит о том, что все системы в условиях внешнего окружения развиваются. Но вот процессы этого развития могут быть разнообразны, и на них могут влиять множество факторов и ситуаций.

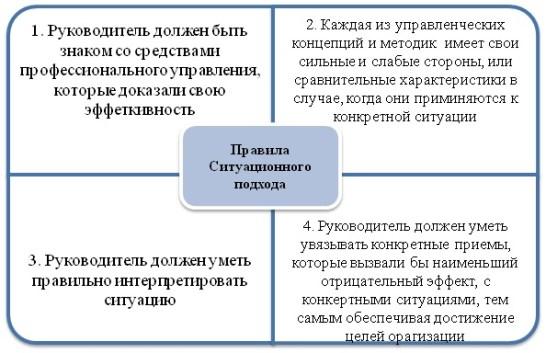

Ситуационный подход к управлениюСитуационная концепция одна из самых поздних концепций в менеджменте. Ситуационный подход не отменяет действия процессной и системной концепций. Наоборот учитывая их и основываясь на них, позволяет использовать свои преимущества для повышения качества управленческих процессов.

Основа ситуационного подхода — это ситуация. Ведь в деятельности организации случаются разные события. И не все эти события можно решить при помощи знаний управленческой науки. Именно в этом и кроется особенность системной концепции – использовать под разные ситуации достижения тех наук, которые применимы в данном конкретном случае.

В книге Основы менеджмента Майкла Мескона [6] предложен пошаговый алгоритм использования ситуационного подхода. Именно эти действия позволят повысить эффективность управленческого процесса и решить сложные ситуации.

На процесс качественного решения ситуаций влияет эффективно проведенный анализ. А на результаты анализа значительное влияние оказывают переменные, появляющиеся в каждой ситуации.

Ситуационные переменные очень разнообразны и зависят от показателей времени, экономических, политических процессов, научного прогресса и многих других элементов. Чем точнее определены эти переменные, тем проще проводить анализ и использовать разные методы управления.

Проанализировав вышеизложенный мастерил модно сделать вывод, что управление является самостоятельной функцией того или иного предприятия в независимости от его рода деятельности.

Впервые функции управления выделил А. Файоль. В своей книге «Общее и промышленное управление» он писал: «Каким бы ни было предприятие: простым или сложным, небольшим или крупным, эти шесть групп операций, или существенные функции, мы встречаем в нем всегда». Он выделяет техническую, коммерческую, финансовую, страховую, учетную и административную функции. Раскрывая смысл административной функции, А. Файоль отмечает: «Управлять - значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать» [13] Следует отметить, что в современной теории управления, менеджменте и теории управления образовательными учреждениями не существует единого мнения на количество и состав выделяемых функций. Как было представлено выше в менеджменте выделяют четыре функции - планирования, организации, мотивации и контроля. Аналогичную точку зрения в определении количества и состава функций отстаивают В. С. Лазарев, М. М. Поташник, О. Г. Хомерики, А. В. Лоренсов. В. Ю. Кричевский, анализируя профессиональную деятельность директора школы также выделяет четыре функции, которые выполняет руководитель: информационную, распорядительства, координации и самоорганизации [4] Таким образом, в целом функциональный подход к управлению описывает действия руководителя образовательного учреждения в виде определенного алгоритма-набора взаимосвязанных функций. Несмотря на то, что различные авторы по-разному выделяют их число и состав, всегда просматривается управленческий цикл, предполагающий сбор информации, формирование цели управления, планирование и принятие управленческого решения, организация выполнения решения, контроль выполнения решения и его коррекция.Расхождение между реально полученными результатами и желаемыми приведет к формулированию проблемы или ряда проблем, при разрешении которых затем применяется функциональный подход, т.е. в данном случае управленческие функции направлены на решение проблем, устранение которых приводит к развитию образовательного учреждения. К достоинствам проблемно-функционального подхода можно отнести тот факт, что он дает возможность руководителю четко выделить и определить пути решения проблем, стоящих перед каждым конкретным образовательным учреждением.

Так же в рамках подходов управления организацией существует так называемое мотивационное управление, ориентирующие руководителя на уважение к человеку, доверие к нему, целостный взгляд на ученика и учителя, создание ситуации успеха.Управление при этом носит в основном координационный характер, управленческие решения принимаются коллегиально, широко используется делегирование полномочий.

В работах Т.И. Шамовой и П.И. Третьякова [12] эффективность мотивационного управления связывается с умением руководителя в кратчайшие сроки создавать условия для реализации всех компонентов человеческого «само». По П.И. Третьякову исходным началом мотивации является самосознание. Вслед за глубоким самосознанием начинают развиваться процессы самоопределения, самовыражения, самоутверждения, самореализации, саморегуляции. Все эти психические процессы составляют внутреннюю природу саморазвития личности. Основной целью управленческого труда становится создание условий для раскрытия вышеперечисленных процессов саморазвития личности каждого члена коллектива. Целостная структура мотивационного управления была создана И.К. Шалаевым под названием мотивационного программно-целевого подхода.При этом под мотивационным управлением понимается целенаправленное воздействие руководителя на мотивационную сферу членов коллектива не посредством приказов и санкций, а посредством нормы-образца деятельности и создания социально-психологических условий. Под нормой-образцом понимается идеальное представление о деятельности и поведении членов коллектива. Важную роль в осуществлении данного подхода играет управленческая эмпатия, т.е. способность руководителя проникать в духовный мир подчиненных, уметь себя поставить на их место, сопереживать им.

Мотивационный программно-целевой подход на практике реализуется путем последовательного выполнения трех этапов. Первый этап включает в себя постановку управленческой задачи, определение желаемых конечных результатов и структурирование под них дерева целей. На втором этапе разрабатывается в соответствии с целями мотивационно-исполняющая программа, в которой содержится конкретный план действий исполнителей. И на третьем этапе организуется выполнение данной программы.Управленческая деятельность руководителя образовательного учреждения при осуществлении данного подхода нацелена на определение нормы-образца деятельности, применения программно-целевой технологии управления и создания соответствующего социально-психологического климата в коллективе. Причем наиболее существенный вклад руководитель должен внести именно в создание и поддержание доверительных, добрых отношений в образовательном учреждении.

1.4 МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМСтратегическая цель государственной политики в области образования - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Реализация этой цели предполагает решение таких приоритетных задач:

-создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и их социализацию;

-создание и развитие системы управления современным образовательным учреждением, основанным на деятельностном и компетентностном подходах и современной методологии.

Любая система управления имеет определённую структуру, состоящую из следующих элементов: субъект управления, представляющий собой совокупность управляющих органов в соответствии со своими функциональными обязанностями осуществляют сбор и переработку информации; а также процесс управления, методы управления, объект управления.

Особое место в системе управления отводится методам (способам) управления, так как благодаря этому элементу системы достигается цель управления, осуществляется управленческая деятельность. На сегодняшний день в педагогической науке нет единой классификации методов внутришкольного управления.

Приведём примеры двух наиболее доступных классификаций методов управления.

Классификация О.А. Яшина строится на основе видов деятельности директора - субъекта управления, а объектом управления выступает образовательное учреждение как целостная система [17]:

| Группа методов | Методы |

| Социально-психологические | Создание здорового психологического климата, формирование стиля взаимоотношений; методы стимуляции деятельности (поощрение, убеждение, наказание); формирование системы перспектив |

| Организационно-педагогические | Формирование структуры воспитательного коллектива, органов ученического самоуправления; организация общественно полезной деятельности; выработка единых требований; установление твердого режима и порядка в образовательном учреждении; создание полезных традиций |

| Административно-хозяйственные | Расстановка кадров, издание приказов, инструкций, распоряжений; распределение обязанностей между членами администрации, установление правил внутреннего распорядка; заключение хозяйственных договоров; хозрасчет |

А. Чалов, в отличие от О.А. Яшина, рассматривает четыре группы методов (таблица 2) и предлагает различать их по содержанию, направленности и организационным формам [15]:

| Группа методов | Методы |

| Психолого-педагогические | Убеждение, личный пример, поощрение, критика и самокритика |

| Социально-педагогические | Выдвижение перспективных линий, организация сотрудничества работников, единые требования, традиции, создание ситуации критического самоанализа |

| Организационно-педагогические | Педагогическое совещание, организация профессионального общения, трудовое сотрудничество, директива |

| Социально-экономические | Материальное стимулирование, договор, хозрасчет, коллективный подряд |

Управленческая культура руководителя образовательного учреждения определяется, в первую очередь, использованием необходимого для организации планомерного, целенаправленного образовательного процесса, количества методов управления.

Применение руководителем того или иного метода управления зависит от особенностей взаимодействия субъектов управления различных уровней организационной структуры управляющей системы учебного заведения и предполагает: знание о цели деятельности, одновременно являющееся знанием в результате деятельности; знание о необходимом для достижения цели способе деятельности; знание субъекта о необходимых и возможных средствах, поскольку деятельность всегда связана со средствами интеллектуального, практического или предметного характера; знание об объекте деятельности, так как без объекта, идеального или материального, деятельности не бывает.

Таким образом, использование эффективных методов управления должно способствовать достижению главной цели управления любого образовательного учреждения.

Для наиболее продуктивного управления образовательным учреждением руководителю необходимо выбрать верный стиль управления. Стиль управления - это определенная система предпочитаемых руководителем способов, методов и форм управленческой деятельности, ведь стиль руководства оказывает большое влияние на деятельность подчиненных, и эффективность работы организации. Сегодня наиболее значимым для руководителя образовательным учреждением определяется стили управления, предполагающий введение таких ценностей в обиход управленца, как соуправление процессом обучения, совместное целеполагание, проектирование, преобразование содержания знаний, стимулирование научно-исследовательской деятельности учителей и т.п.

ГЛАВА 2. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Введение в школьную практику новых стандартов говорит о новом этапе российского образования. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального и основного общего образования.

Для образовательного учреждения это означает выход на принципиально новый уровень образовательных услуг и необходимость включения в инновационную деятельность, освоения новых требований к реализации ФГОС.

Таким образом перед администрацией и учителями общеобразовательного учреждения стоят следующие задачи:

Обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;

Принятие идеологии ФГОС;

Освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, условиям ее реализации и оценке достижений обучающихся;

Овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач, заявленных в стандарте.

Управление образовательной организацией в условиях ФГОС требует учета особенностей внедрения данных Стандартов. При этом необходимо помнить, что:

ФГОС - общественный договор между семьей, обществом и государством;

Впервые стандарт разрабатывается как целостная система требований ко всей системе образования страны, а не только к предметному содержанию образования;

Впервые стандарт рассматривается в качестве конституции школьной жизни;

Впервые основой эффективного внедрения стандарта в реальную жизнь должна стать новая организационно-экономическая модель;

ФГОС разработан как система рамочных ограничений, внутри которых могут быть реализованы различные модели образования.

Новые ФГОС второго поколения, отвечая требованиям времени и не растрачивая потенциала школы, не только смещает акцент на формирование у обучающегося личностных качеств созидателя и творца, его духовно-нравственное воспитание, но и предполагают новое содержание образования (конкретные инструменты), обеспечивающие этот переход:

Изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный);

Изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и, прежде всего, метапредметных и личностных результатов);

Обеспечение индивидуализации процесса обучения;

Изменение системы аттестации учителей (оценка качества управления учебной деятельностью обучающихся);

Изменение системы аттестации школ (оценка качества организации перехода школы к реализации ФГОС).

Поэтому вся деятельность образовательного учреждения в парадигме современных требований направлена на решение следующих задач:

Совершенствовать процесс внедрения ФГОС, вести целенаправленную работу по подготовке к введению ФГОС.

Оптимизировать институциональную систему оценки качества образования в системе показателей, способах обработки и хранения информации на основе единой электронной базы данных и автоматизированных инновационных систем.

Совершенствовать IT-пространство школы через повышение уровня материально-информационно-технической, учебно-методической базы, обеспечивающей условия реализации ФГОС и способствовать овладению ИК-культурой всех участников образовательного процесса.

Организовать планомерную организационно-управленческую работу для обеспечения результативности и качества урочной и внеурочной деятельности в школе через применение интерактивных средств и различных форм обучения для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений способных детей.

Обеспечивать укрепление здоровья обучающихся, воспитанников через соверщенствование материально- технической базы т применение здоровьесберегающих технологий в учебной и внеурочной деятельности.

Анализ требований ФГОС к качеству условий для построения развивающей образовательной среды в ОУ указывает на следующую классификацию ресурсов:

Нормативные;

Кадровые ресурсы;

Информационно-методические;

Материально-технические;

Морально-этические;

Социально-демографические.

Перед администрацией образовательного учреждения ставится так же задача организационного введение ФГОС.:

Создание системы распространения инновационных моделей реализации стандарта;

Создание технологий управления реализацией ФГОС на основе стимулирования саморугелирования;

Создание образовательных моделей для обучающихся с особыми потребностями.

Эффективность управленческой деятельности определяется реальными результатами деятельности школы. Умение проектировать модель выпускника и программу развития школы, корректировать и направлять деятельность учителя с учетом изменений в содержании и технологии образовательного процесса помогает добиться высоких результатов в управлении образовательным учреждением.

2.1 ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основная миссия общего среднего образования, обозначенная в документах ФГОС – способствовать становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. Образование выступает важнейшим средством самореализации человека. Единственный и абсолютный в своем значении предмет общего среднего образования – становящийся человек и гражданин, его здоровье, его человеческие и гражданские качества. Уровень социальной и культурной зрелости выпускника, степень проявленности его способностей к осмысленному продуктивному действию есть абсолютный критерий качества образования.

Ключевым документом, определяющим для каждого конкретного образовательного учреждения организационно-управленческие и содержательные предпосылки осуществления этой миссии, является его образовательная программа, которая является управленческим инструментом реализации ФГОС, обеспечивающим государственные гарантии в области прав на получение образования определенного уровня и качества. Все это предполагает разработку и внедрение в образовательное учреждение технологии управления процессом создания и реализации образовательной программы, включая мониторинг ее социокультурной эффективности.

За основу модели управления переходом школы к реализации ФГОС общего образования необходимо принять управленческий алгоритм, включающий этапы разработки образовательной программы и осуществления изменений существующей в школе образовательной системы с целью приведения ее в соответствие с требованиями нового ФГОС:

1. Разработка функциональной модели управления переходом ОУ к введению ФГОС

2. Формирование организационно-управленческой структуры, ответственной за разработку образовательной программы и введение ФГОС.

3. Анализ образовательной системы школы и определение необходимых изменений.

4. Разработка образовательной программы как управленческого инструмента введения ФГОС.

5. Реализация запланированных изменений в образовательной системе образовательного учреждения. Рассмотрим три первых этапа данного алгоритма, поскольку от правильности их выполнения зависит и качество создания образовательной программы.

Первый этап. Разработка функциональной модели управления переходом ОУ к введению ФГОС

В основе этой модели лежит представление об основных функциях управления в образовательной системе школы: планирование, руководство, организация, контроль.

Первая управленческая функция – это планирование изменений в образовательной системе школы. В условиях программно-целевого подхода системное планирование предполагает решение следующих задач: проблемно-ориентированный анализ, разработка концептуального проекта, желаемого будущего, разработка стратегии изменений и плана ее осуществления. Результатом должна стать стройная и логичная программа деятельности педагогического коллектива по введению ФГОС. Реализация функции планирования включает следующие шаги:

- Анализ социального заказа, который фиксируется в миссии школы

- Анализ компонентов образовательной системы образовательного учреждения (целей образования; учебных планов; учебно-методического обеспечения; технологий и форм организации образовательного процесса; способов образовательной диагностики; ресурсного обеспечения), который фиксируется в виде перечней необходимых условий для реализации образовательной программы.

- Собственно планирование деятельности педагогического коллектива по введению ФГОС.

Вторая управленческая функция – это создание организационно-управленческой структуры введения ФГОС. Наиболее эффективным по мнению В.С. Лазарева является создание специальной целевой структуры матричного типа, которая действует параллельно с линейно-функциональной, но имеет временный характер.

Реализация организационной функции управления переходом нашей школы к введению ФГОС предполагает создание Совета по введению ФГОС и рабочих групп по реализации отдельных видов работ, в обязанности Совета входит также координация деятельности школы и наших социальных и научных партнеров по переходу ОУ к введению ФГОС

Третья управленческая функция – это собственно руководство проектным коллективом. Первый шаг в реализации данной функции – это формирование команды, которая будет заниматься проектной деятельностью. Здесь очень важно обеспечить мотивацию и заинтересованность тех, кто должны стать непосредственными разработчиками и реализаторами проекта изменений. Педагог может активно включиться в инновационную деятельность только при условии четкого понимания той пользы, которую он получит в результате приложения требуемых для освоения нового усилий. Он должен быть уверен в достижимости результата, в получении ожидаемых последствий при достижении этого результата, в полезности этих последствий. При этом большое значение приобретает моральное и материальное стимулирование участия педагогов в проектной деятельности.

Функция руководства также предполагает методическую поддержку участников рабочих групп, повышение их квалификации, поощрение профессионального общения и распространение опыта.

Руководство переходом школы к введению ФГОС предполагает:

- Разработку системы мотивации и стимулирования участников рабочих групп

- Определение содержания и форм методического обеспечения и поддержки введения ФГОС на уровне образовательного учреждения

Четвертая функция управленческой деятельности – это контроль осуществляемых процессов изменений. От эффективной реализации данной функции зависит успех деятельности образовательного учреждения по введению ФГОС общего образования. Основными этапами реализации данной функции контроля являются: констатация фактов, экспертная аналитическая оценка достигнутых результатов и выводы для коррекции.

Второй этап. Формирование организационно-управленческой структуры, ответственной за разработку образовательной программы и введение ФГОС.

Основными задачами данного этапа являются:

- Определение компонентов организационно-управленческой структуры и их состав

- Совет по введению ФГОС и рабочие группы по выполнению отдельных видов работ. В Совет по введению ФГОС включаются члены администрации ОУ, педагог – психолог, социальный педагог, педагог – организатор, руководитель методического объединения школы, председатель управляющего совета школы. Рабочие группы по выполнению отдельных видов работ (разработка «Модели организации внеурочной деятельности», «Системы оценки планируемых результатов выполнения основной образовательной программы начального общего образования», «Программы формирования УУД», «Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни») включают в себя учителей предметников.

- Назначить руководителя Совета по введению ФГОС и руководителей рабочих групп. Руководителем Совета по введению ФГОС назначается представитель администрации ОУ. Руководители рабочих групп – это, соответственно – зам. директора по ВР, руководитель метод. объединения, педагог-психолог, социальный педагог.

- Определить порядок работы. Совет по введению ФГОС решает общие вопросы, обеспечивает разработку концептуальных составляющих проекта изменений, осуществляет координацию и контроль деятельности рабочих групп. Состав и порядок работы Совета по введению ФГОС и рабочих групп утверждается приказом.

- Обеспечить подготовку руководителей рабочих групп к реализации ФГОС. Руководители рабочих групп (и руководитель Совета по введению ФГОС) должны пройти курсы повышения квалификации по введению ФГОС и разработке образовательной программы ОУ.

Участники Совета по введению ФГОС и рабочих групп должны быть обеспечены необходимыми для работы инструктивно-методическими материалами и рекомендациями по разработке образовательной программы начальной ступени образовательного учреждения в соответствии с ФГОС.

После издания приказа о создании Совета по введению ФГОС и рабочих групп проводится собрание, на котором перед участниками проекта ставятся конкретные цели и задачи. Кроме того, определяется и принимается всеми участниками порядок работы. Наиболее рационально строить работу в групповой и индивидуальной формах. Групповая форма работы осуществляется на совместных заседаниях, периодичность которых определяется на первом заседании. В промежутке между заседаниями участники рабочей группы индивидуально или в микрогруппах (2 - 3 человека) решают порученные задачи.

Третий этап. Анализ образовательной системы школы и определение необходимых изменений.

На этом этапе должен быть получен ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей образовательной системе, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?». Для этого необходимо определить, какие изменения требуется произвести:

- в планируемых образовательных результатах;

- в учебном плане;

- в содержании учебных программ и программ внеучебной деятельности;

- в образовательных технологиях и формах организации образовательного процесса;

- в условиях реализации образовательных программ;

- в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.

Основной принцип действий на этом этапе состоит в сравнении предложенной новыми стандартами модели образовательной системы начальной ступени общего образования с существующей в школе и определении того:

- какие элементы существующей образовательной системы полностью отвечают требованиям новых ФГОС и могут быть без изменений перенесены в желаемую систему;

- какие элементы существующей системы частично отвечают требованиям новых ФГОС и нуждаются в переработке для переноса в желаемую систему;

- какие элементы существующей системы не отвечают требованиям новых ФГОС и не могут быть перенесены в желаемую систему;

- какие необходимые для желаемой системы элементы, определяемые новыми ФГОС, отсутствуют в существующей системе и должны быть найдены или разработаны.

Первым шагом в этом направлении должен стать анализ социального заказа и определение миссии школы как общего предназначения образовательного учреждения.

Затем нами строится модель выпускника образовательного учреждения, исходя из требований возрастной периодизации развития личности и принципа самоценности возраста ребенка:

- Виды деятельности младшего школьника.

- Основные новообразования личности младших школьников.

- Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу основного общего образования.

- При сравнении целей существующей образовательной системы с новыми стандартами необходимо определить:

- какие из них ранее не ставились;

- какие ставились, но фактически не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием реализуемых в школе учебных и внеучебных программ;

-какие ранее ставившиеся цели требуют корректировки.

Результатом анализа существующей в школе образовательной системы на предмет ее соответствия требованиям ФГОС должны стать перечни необходимых изменений в существующей образовательной системе школы для приведения ее в соответствие требованиям стандарта.

Результаты анализа изучаются рабочей группой. В ходе изучения предполагается получение ответов на следующие вопросы:

- Достаточно ли предлагаемых изменений в компонентах существующей образовательной системы для приведения ее в соответствие с новыми образовательными стандартами?

- Соответствует ли характер предлагаемых изменений в компонентах образовательной системы требованиям новых стандартов и возможностям образовательного учреждения?

Требуется также выявить степень соответствия предлагаемых изменений миссии образовательного учреждения, потребностям учащихся и их родителей.

После изучения результатов анализа принимается решение о разработке образовательной программы и определяются задания проектным группам, связанные с выполнением отдельных видов работ по ее созданию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система образования переживает непростой период обновления. Основной задачей на данном этапе является поиск правильного ответа на вопрос, каким должно быть управление образовательным учреждением сегодня, чтобы наилучшим образом способствовать демократии, формирующемуся гражданскому обществу, новому качеству национальной культуры и новому пониманию явления глобализации образования.

Предпринятый анализ позволяет сделать следующие выводы:

Система управления образовательным учреждением - это совокупность скоординированных, взаимосвязанных между собой мероприятий, направленных на достижение значимой цели организации. К таким мероприятиям относятся управленческие функции, реализация принципов и применение эффективных методов управления.

Важным элементом эффективной системы управления образовательным учреждением является стиль управления. Стиль управления - это определенная система предпочитаемых руководителем способов, методов и форм управленческой деятельности. Стиль руководства оказывает большое влияние на деятельность подчиненных, и эффективность работы организации. Это утверждение означает, что управление школой - это планомерное, организованное, научно обоснованное, систематическое воздействие на коллектив учебного заведения в целях обеспечения его оптимального функционирования. Процесс управления в школе должен базироваться на следующих основных принципах:

- принцип целеполагания, целенаправленности, который отражает требование ставить цели с учетом их оптимальности и реальности, социальной значимости и перспективности;

- принцип кооперации и разделения управленческого труда - важнейшее требование и управленческой деятельности менеджера любого уровня, включающее в себя опору на коллективное творчество и коллективный разум;

- принцип функционального подхода, претворение которого в жизнь является условием постоянного развития, совершенствования управленческой деятельности на основе постоянного обновления, уточнения и конкретизации функций исполнителей;

- принцип комплектности предполагает сочетание целевого, функционального управления и линейного руководства;

- принцип систематического самосовершенствования управления на основе достижений теорий и передовой практики менеджмента.

Стоит отметить, что за последние годы сделаны существенные шаги в развитии общественной оценки качества общего образования. Так, например, размещение на сайтах образовательных учреждений публичных докладов - важное средство обеспечения информационной открытости и прозрачности функционирования учреждения; форма информирования родительской и широкой общественности, социальных партнеров о состоянии дел в учреждении, результатах его деятельности, проблемах развития, целях на среднесрочную перспективу. Все эти преобразования станет возможно осуществить лишь в условиях кардинального обновления управленческого корпуса системы образования, наличия у работников, занимающих административные посты, современных менеджерских компетентностей.

Эффективность работы учебного заведения повысится, если шире использовать в управлении образовательным учреждением принцип «обратной связи», который позволяет оперативно вносить коррективы в образовательный процесс. На обсуждение коллектива могут быть вынесены не только глобальные стратегические вопросы развития школы, но и проблемы личностного характера, например, комфортно ли Вам обучаться в нашем колледже, качество питания, досуг. Мнение учащихся о качестве преподавания отдельных дисциплин, компетентности преподавателей, доходчивости изложения учебного материала имеет существенное значение при аттестации преподавателей.

Важно, что изменения должны коснуться и принципов управления в системе:

- система оценки качества образования должна стать отправной точкой движения к обеспечению качественного образованиях в учреждении общего образования;

- качественное образование - это результат качественного, результативного и эффективного менеджмента в управлении.

- принцип «обратной связи» должен стать ключевым понятием в управлении, одним из основополагающих в системе образования;

- участие общественности в управлении и контроле качества образования как на уровне учреждений, так и на муниципальном и региональном уровне (наблюдательные, попечительские и управляющие советы);

- открытость образования, когда учебные заведения регулярно обеспечивают потребителей и общественность информацией о своей деятельности, включая размещение такой информации на собственном сайте: образовательные программы и оценка их реализации, персональный состав преподавателей и их квалификация, бюджет учреждения, материально-техническая база, включая наличие библиотек, клубов, спортивных сооружений, столовых.

Таковы основные подходы в управлении образовательным учреждением среднего профессионального образования на современном этапе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Балтин В.В. Педагогический менеджмент в средней школе// Педагогика. - 2014. - № 2. - С. 103.:

Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. - Харьков, 1998.

Давыденко Т. М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. - Москва - Белгород: БГПУ, 2010. - С.35.:

Давыденко Т. М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. - Москва - Белгород: БГПУ, 2010. - С.72.

Коноплёва Г.И., Буйлов К.И. Технократический подход в организации // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 4-4.;

Мескон М. Основы менеджмента. – Москва, 1997. С 55-57.

Никитин В.А., Филончева В.В. Управление качеством на базе ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. - М.: Изд-во стандартов, 2001. - 26 С.

Пидкасистый П.И, Педагогика. - М., 1998.

Розанова В. А, Психология управления. - М., 2000.

Самохин В.В. Проблемы модернизации общего образования // Народное образование. - 2010. - № 4. - С. 92 - 103.

Сластенин В.А., Исаев И. Ф., Мищенко А.И., Е.Н. Шиянов Е.Н. - Педагогика М.: Школа-пресс, 2000.

Третьяков П. И., Шамова Т. И. Управление качеством образования - основное направление в развитии системы: сущность, подходы, проблемы // Управление качеством образования. Сборник материалов научной сессии ФПК и ППРО. - М.: Бакалавр, 2011. - С. 4-8.

Файоль А. Общее и промышленное управление. - 1923. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lib.miemp.ru/plan/text/men/Fayol/Fayol.htm.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования [Электронный ресурс]/ www.adu.ru. - 2010.-23 июля.

Чалов А. Педагогический менеджмент. Необходимость? Мода? Болезнь! // Педагогика. - 2011. - № 2. - С. 103..

Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. основы управленческой деятельности: управление персоналом, управленческая деятельность, управление на предприятии. М.,: Высшая школа, 1999.

Яшин О.А. Образование в России: пути повышения качества // Народное образование. - 2012. - №1. - С.15-28..

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2012/04/22/tekhnologiya-upravleniya-perekhodom

г. Москва

2019