| 4. Изучение нового материала – 25 мин. | Сегодня тема нашего занятия: «Газораспределительный механизм».

Цель, которая будет стоять перед нами — разобраться, как работает газораспределительный механизм?

Я надеюсь, что ответ на этот вопрос вы найдете в течение нашего занятия.

«Ребята, как вы думаете, какую функцию выполняет газораспределительный механизм?» Механизм газораспределения должен обеспечивать очистку цилиндров от продуктов сгорания (отработавших газов) на такте выпуска и наполнение цилиндров новой порцией топливно-воздушной смеси на такте впуска. В двигателях внутреннего сгорания применяют клапанное, золотниковое и комбинированное газораспределение. Благодаря сравнительно простому устройству и высокой надёжности клапанное газораспределение получило большее распространение.

Находят применение следующие типы ГРМ: 1) с верхним расположением клапанов (двигатели OHV); 2) с нижним расположением клапанов (встречаются редко); 3) размещением распределительного вала на головке блока цилиндров (двигатели ОНС); 4) размещением распределительного вала в блоке цилиндров.

По числу клапанов, приходящихся на один цилиндр двигателя, следует различать газораспределительные системы классической конструкции - с двумя клапанами на цилиндр, и многоклапанные системы, с тремя – шестью клапанами на цилиндр. Для привода многоклапанных систем используются схемы DOHC – двигатели с двумя верхними распределительными валами (рис. 3.9).  Детали ГРМ для удобства можно объединить в следующие группы: 1). Распределительный вал и детали привода РВ; 2). Детали клапанной группы; 3). Детали привода клапанов и передаточные детали.

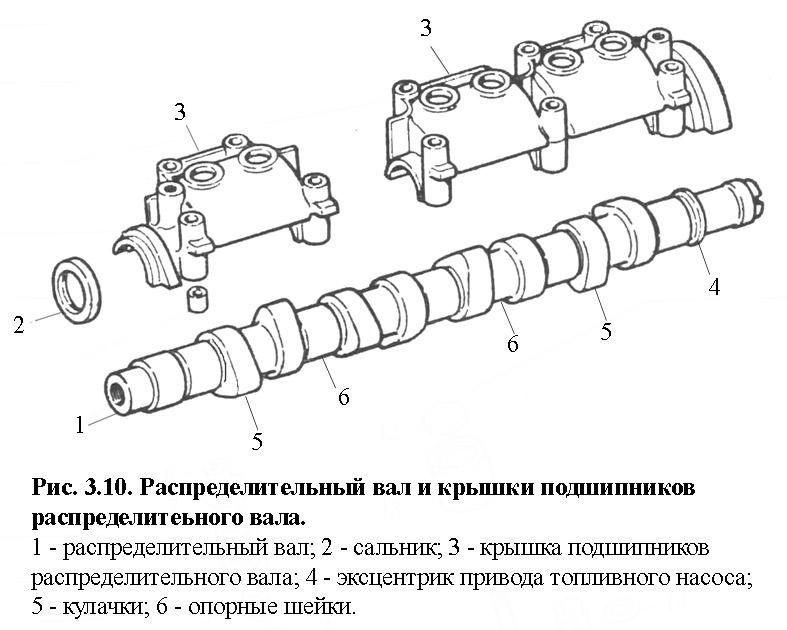

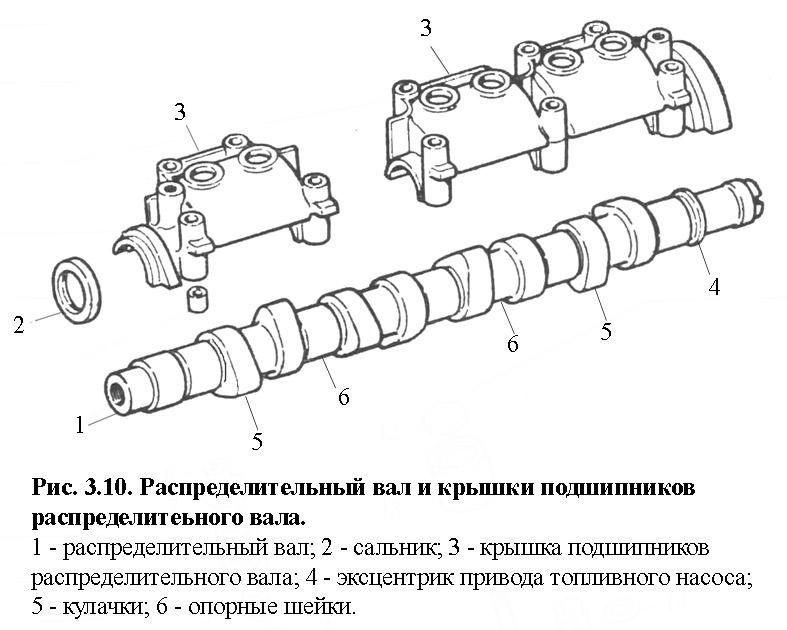

Распределительный вал (РВ) обеспечивает своевременное открытие и закрытие клапанов. Вал классической конструкции кулачкового типа имеет кулачки управления впускными и выпускными клапанами и опорные шейки (рис. 3.10).  На валу может располагаться шестерёнка привода масляного насоса и распределителя зажигания и эксцентрик привода топливного насоса карбюраторных двигателей. Валы изготавливаются из сталей методом штамповки или отливаются из высокопрочного чугуна, легированного хромом, никелем, молибденом и др. металлами. Шейки и кулачки вала шлифуются и подвергаются закалке отбеливанием или токами высокой частоты. Опорными шейками вал устанавливается в опорах (подшипниках скольжения) и закрепляется крышками. Опоры и крышки опор могут быть объединены между собой в корпус подшипников распределительного вала. От осевого перемещения распределительный вал удерживается упорным подшипником. Смазка опор осуществляется под давлением. Масло в подшипник поступает по каналам, выполненным в опорах и/или в самом валу. Кулачки смазываются принудительно (под давлением) или разбрызгиванием. На валу может располагаться шестерёнка привода масляного насоса и распределителя зажигания и эксцентрик привода топливного насоса карбюраторных двигателей. Валы изготавливаются из сталей методом штамповки или отливаются из высокопрочного чугуна, легированного хромом, никелем, молибденом и др. металлами. Шейки и кулачки вала шлифуются и подвергаются закалке отбеливанием или токами высокой частоты. Опорными шейками вал устанавливается в опорах (подшипниках скольжения) и закрепляется крышками. Опоры и крышки опор могут быть объединены между собой в корпус подшипников распределительного вала. От осевого перемещения распределительный вал удерживается упорным подшипником. Смазка опор осуществляется под давлением. Масло в подшипник поступает по каналам, выполненным в опорах и/или в самом валу. Кулачки смазываются принудительно (под давлением) или разбрызгиванием.

Распределительный вал приводится в движение от коленчатого вала двигателя зубчатым ремнём, цепью или зубчатой передачей (шестернями).

Одна из схем ременного и цепного привода РВ, а также детали привода, показаны на рис. 3.11а и рис. 3.11б. Некоторые другие схемы ременного привода РВ современных автомобилей показаны на рис. рис. 3.11c.

Передаточное отношение шестерён (звёздочек) коленчатого и распределительного валов равна двум (т.е. скорость вращения коленчатого вала в два раза выше, чем распределительного). Звёздочки и зубчатые шестерни валов имеют установочные метки, именуемые метками фаз газораспределения. При сборке двигателя валы двигателя должны быть установлены строго по этим меткам.

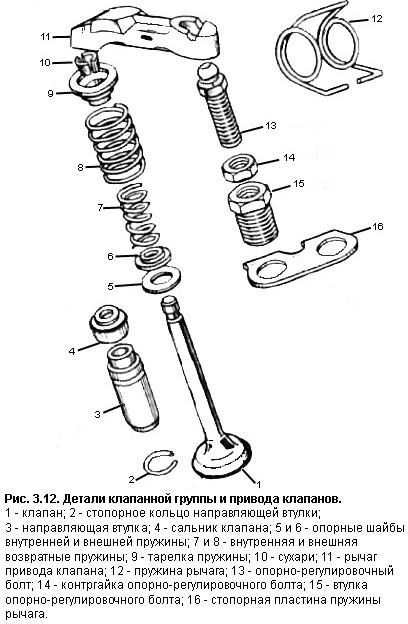

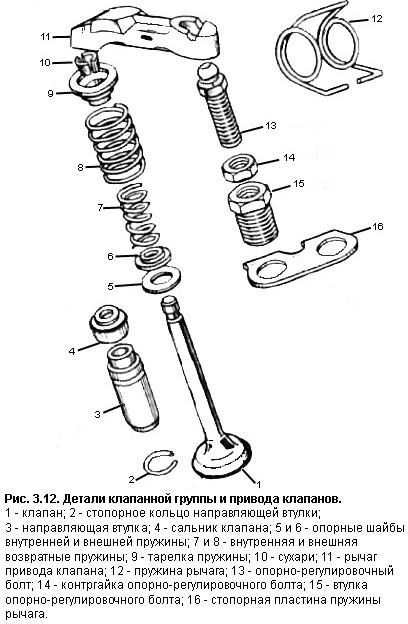

Цепной и ременный привод РВ имеют систему натяжения цепи (ремня). К деталям клапанной группы относятся впускные и выпускные клапаны, сёдла клапанов, направляющие втулки клапанов со стопорными кольцами и уплотнениями клапана (сальниками клапана), клапанные пружины, тарелки, шайбы и конические разрезные «сухари» (рис. 3.12).

Клапаны. Основными элементами клапана являются головка и стержень. Клапаны изготавливаются из прутковой стали способом её высадки. Для изготовления впускного клапана применяют хромистую или хромокремнистую сталь. Выпускные клапаны работают в условиях высоких температур, и во избежание быстрого выгорания производятся из жаропрочных сильхромовых или хромоникельмарганцовистых сталей. При этом стержень и головка выпускных клапанов может изготавливаться из разных сталей и соединяться между собой сваркой. Стержень выпускного клапана иногда делается полый. Полость заполняется жидким металлическим натрием, который при работе клапана способствует переносу тепла от сильно нагретой головки клапана в стержень. Поверхность стержня шлифуют и иногда хромируют для повышения износоустойчивости. Рабочей поверхностью тарелки (фаской) клапан плотно прилегает к седлу, запрессованному в головку блока цилиндров.

Сёдла клапанов для алюминиевых головок блока выполняются из жаропрочного чугуна (реже стали) и устанавливаются в головку с натягом 0,09 – 0,12 мм с последующей завальцовкой материала головки на седло. Неплотная посадка клапана в седле, является основной причиной его выхода из строя (прогорания) и разгерметизации камеры сгорания.

Направляющие втулки клапанов изготавливаются из чугуна, бронзы или металлокерамики и запрессовываются в головку цилиндров блока (или в блок цилиндров, при нижнем размещении клапанов) с натягом 0,04 – 0,08 мм. Через направляющую втулку проходит стержень клапана. Втулка может иметь посадочный поясок для установки сальника клапана (маслосъёмного колпачка), уплотняющего стержень клапана и предотвращающего попадание излишек масла по стержню клапана в камеру сгорания. При этом для улучшения смазки стержня клапана, по внутренней поверхности направляющей втулки выполняют спиральную канавку («резьбу») с шагом 2 – 3 мм, в которой удерживается масло. Зазор между стержнем клапана и втулкой регламентируется изготовителем и для большинства двигателей устанавливается в пределах 0,04 – 0,08мм у впускных клапанов и 0,06 – 0,12мм у выпускных.

Пружины клапанов возвращают клапан на седло после снятия с него нагрузки от кулачка распределительного вала, удерживают клапан в закрытом положении, обеспечивая его плотную посадку в седле, и предотвращают разрыв кинематической связи между передаточными деталями и клапаном. На один клапан устанавливается одна или две пружины (внутренняя – малая, и наружная – большая). Витки большой и малой пружин имеют противоположную навивку. Пружина надевается на стержень клапана и закрепляется на его конце через опорную тарелку с помощью разрезных конических сухарей. «Ребята, а отличаются ли типы клапанов?»

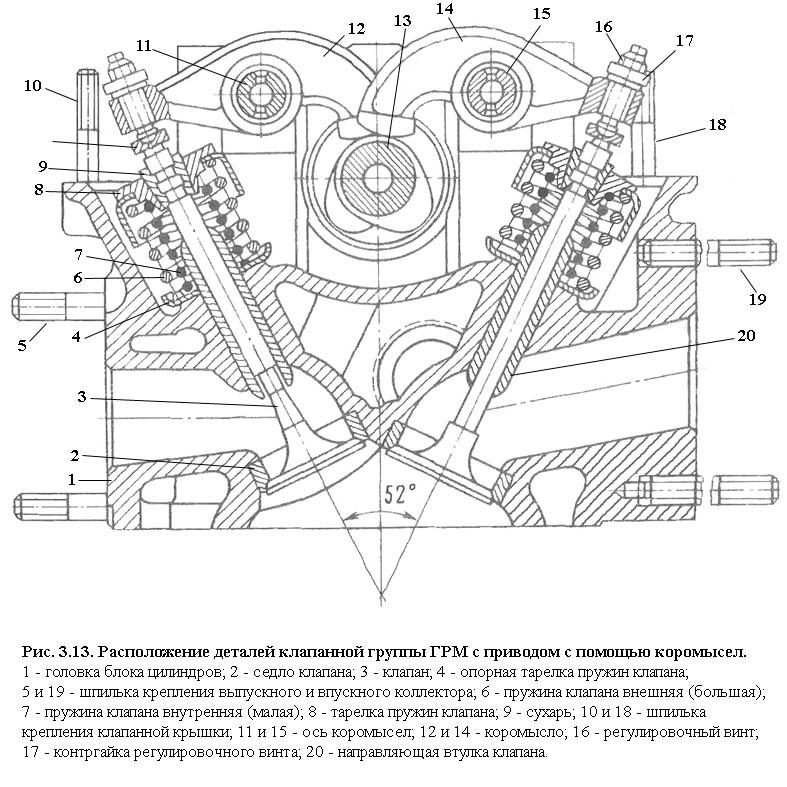

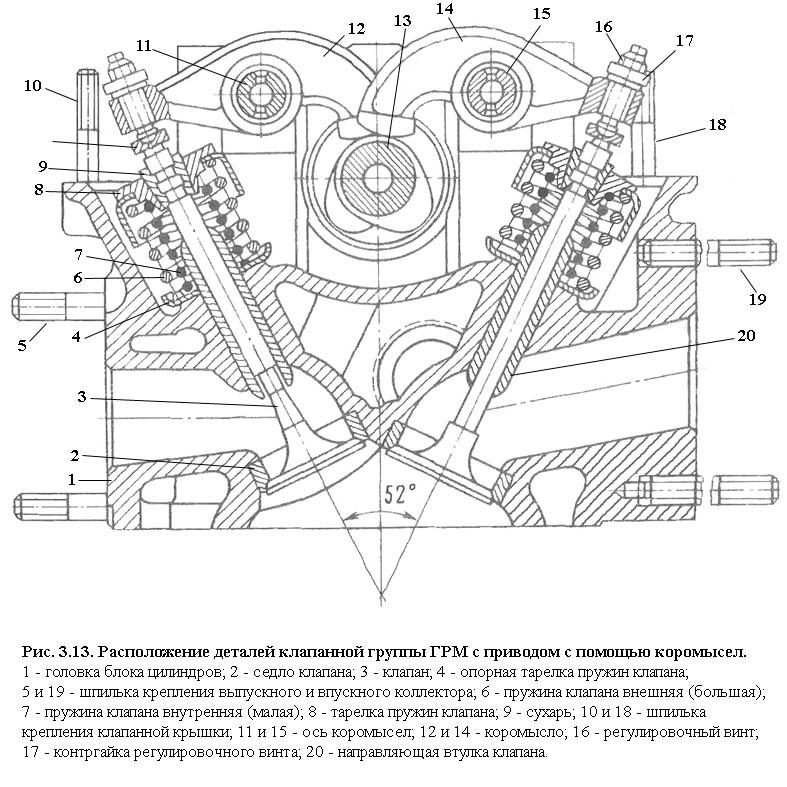

В зависимости от конструкции газораспределительного механизма следует различать три основных типа механических приводов клапанов: Привод с помощью коромысел; Привод с помощью рычагов; Привод с помощью цилиндрических толкателей. Привод клапанов с помощью коромысел (рис. 3.13)  имеет следующие детали: коромысло, ось коромысел, штангу, промежуточный толкатель. имеет следующие детали: коромысло, ось коромысел, штангу, промежуточный толкатель.

Коромысла изготавливаются из чугуна или стали и устанавливаются на оси коромысел через бронзовую втулку или без неё. В зазор между коромыслом и втулкой поступает масло. Одно плечо коромысла опирается через промежуточный толкатель на торец клапана, другое на кулачок распределительного вала или штангу (при нижнем расположении распределительного вала). В плече коромысла, опирающегося на клапан, устанавливается винт с контргайкой или эксцентрик, с помощью которого производится регулировкатеплового зазора между торцом клапана и деталями привода клапана. Зазор компенсирует тепловое удлинение стержня клапана при нагревании и в обязательном порядке контролируется при проведении очередного ТО. Величина зазора регламентируется заводом изготовителем и для двигателей различных конструкций составляет 0,15 – 0,40 мм (в среднем 0,20 – 0,25 мм). Ось коромысел представляют собой стальную трубку с точно обработанной поверхностью. Ось (оси) закрепляется на головке блока цилиндров в специальных отверстиях или болтами на крышках распределительного вала.

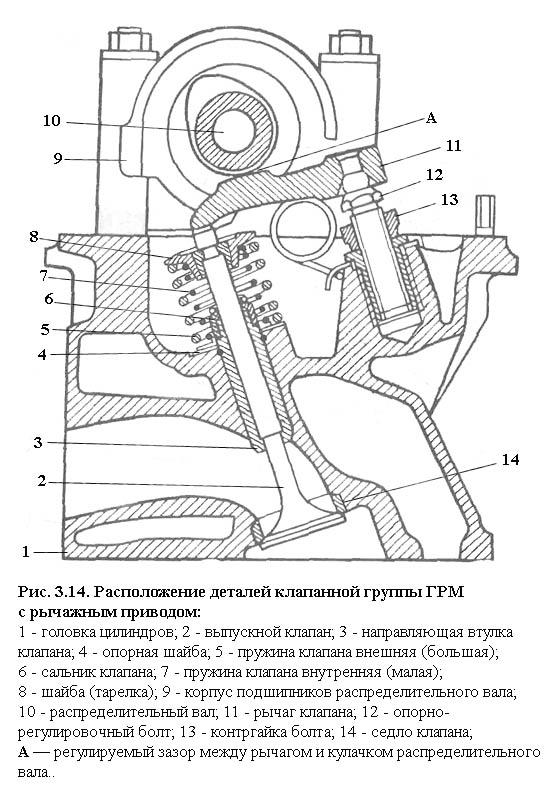

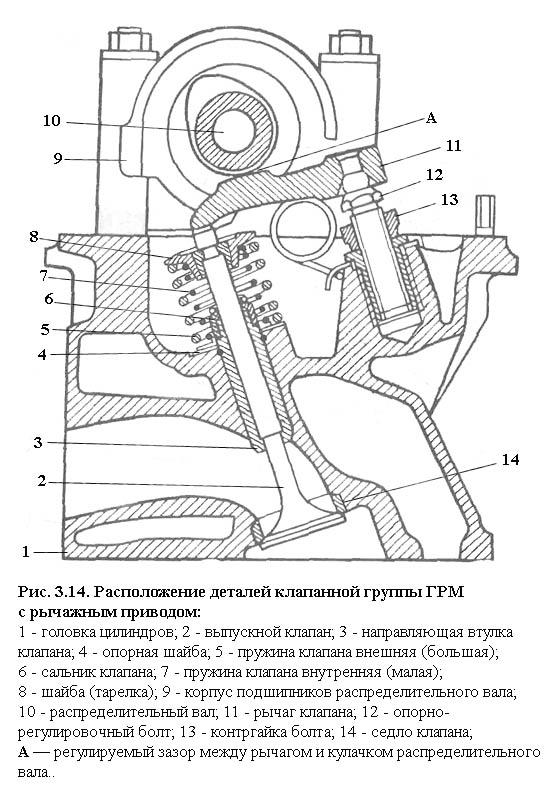

Привод с помощью рычагов (рис. 3.14)  имеет следующие детали: рычаг, опору рычага и прижимную пружину.

Рычаг изготавливается из стали. Поверхность рычага, контактирующая с кулачком распределительного вала, упрочняется закалкой токами высокой частоты или иным образом. Одним плечом рычаг опирается на торец клапана, другим на шаровидную головку опорного болта или втулку гидравлического толкателя (гидрокомпенсатора). Упорный болт вкручивается в стальную втулку, установленную на резьбе в теле головки блока цилиндров и удерживается от самопроизвольного выкручивания контргайкой. С помощью упорного болта производится регулировка теплового зазора в приводе клапанов.

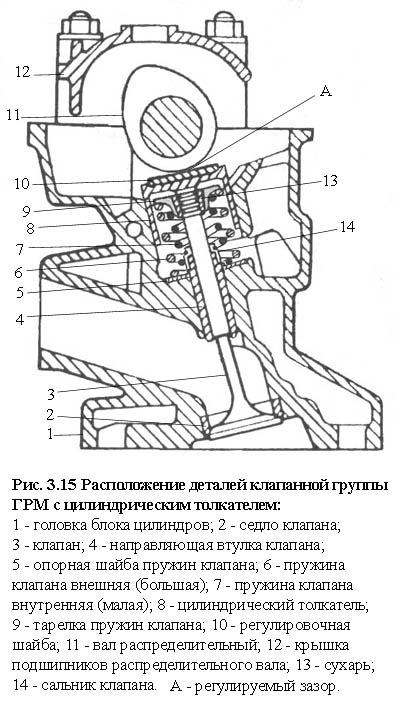

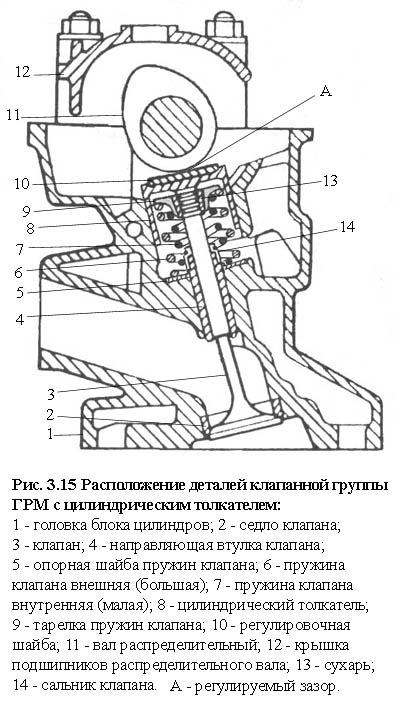

Привод с помощью цилиндрических толкателей (рис. 3.15).  Цилиндрический толкатель представляет собой стальной стаканчик, установленный на стержне клапана в специальном отверстии головки блока. На толкатель через стальную регулировочную шайбу воздействует кулачок распределительного вала (в некоторых конструкциях регулировочная шайба устанавливается под толкатель на торец стержня клапана). Цилиндрический толкатель представляет собой стальной стаканчик, установленный на стержне клапана в специальном отверстии головки блока. На толкатель через стальную регулировочную шайбу воздействует кулачок распределительного вала (в некоторых конструкциях регулировочная шайба устанавливается под толкатель на торец стержня клапана).

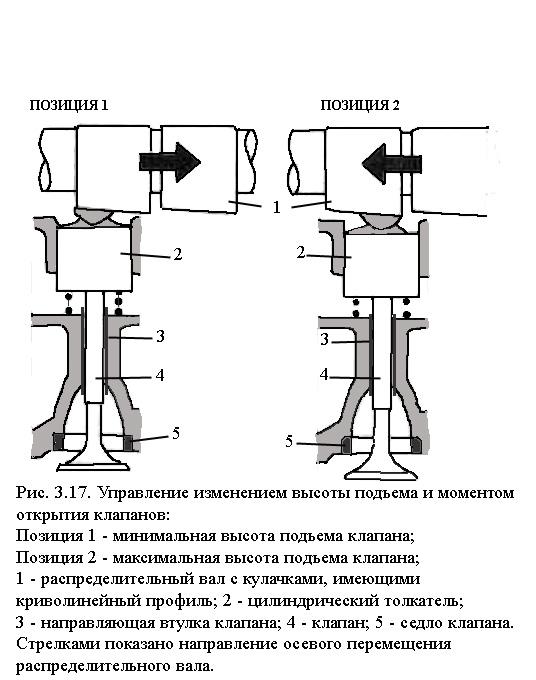

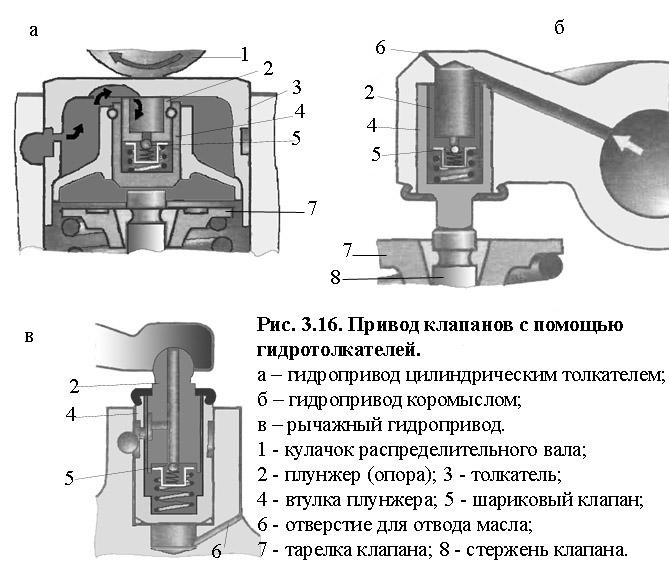

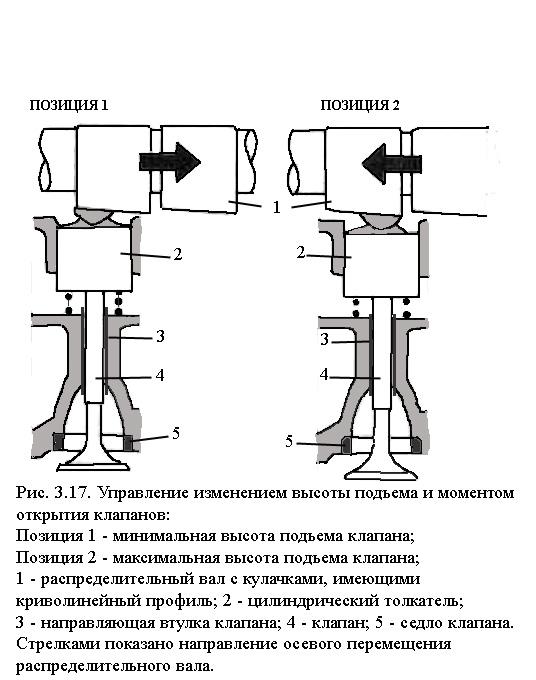

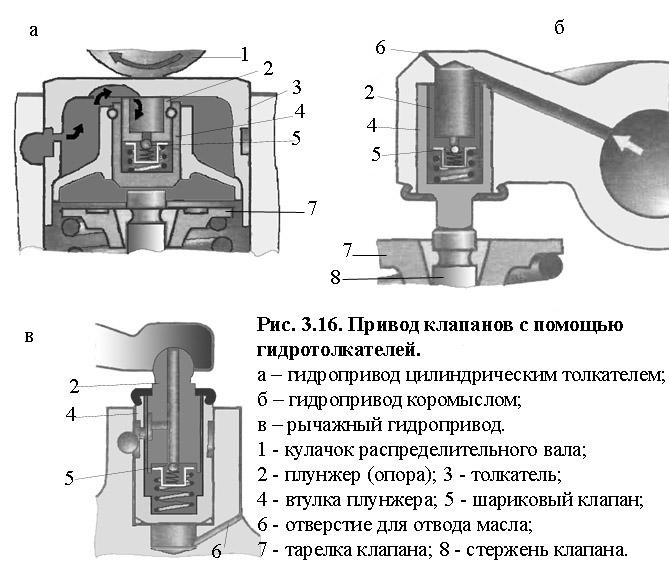

Привод клапанов с гидравлическими толкателями. Гидравлические толкатели могут устанавливаться со всеми типами приводов клапанов (рис. 3.16).  В конструкциях, где применяются гидротолкатели, отсутствует зазор в приводе, что обеспечивает безударное набегание и сход кулачка распределительного вала с толкателя, уменьшает шум при работе и устраняет колебания в механизме. В конструкциях, где применяются гидротолкатели, отсутствует зазор в приводе, что обеспечивает безударное набегание и сход кулачка распределительного вала с толкателя, уменьшает шум при работе и устраняет колебания в механизме. Системы регулирования фаз газораспределения. Для получения оптимальных характеристик двигателя при различных частотах вращения коленчатого вала возникает необходимость управлять временем открытия – закрытия впускных и выпускных клапанов. При относительном увеличении времени (или степени) открытия впускного клапана улучшается наполнение цилиндра топливно-воздушной смесью. При относительном увеличении времени (или степени) открытия выпускного клапана, улучшается очистка цилиндра от отработавших газов. Существует достаточно много конструкций, позволяющих манипулировать работой клапанов. Схема работы одного из них показана нарис. 3.17.  | Учащиеся записывают название темы занятия.

Учащиеся отвечают на поставленный преподавателем вопрос.

Учащиеся записывают в тетради, какую функцию выполняет газораспределительный механизм.

Учащиеся записывают в тетради группы ГРМ.

Учащиеся записывают в тетради функции распределительного вала.

Учащиеся самостоятельно работают с наглядным пособием, слушают объяснения преподавателя и записывают в тетради детали клапанной группы.

Учащиеся отвечают на поставленный преподавателем вопрос. Учащиеся записывают в тетради типы механических клапанов.

Учащиеся самостоятельно работают с наглядным пособием, слушают объяснения преподавателя и записывают в тетради детали клапанной группы с приводом с помощью коромысел.

Учащиеся самостоятельно работают с наглядным пособием, слушают объяснения преподавателя и записывают в тетради принцип работы привода с помощью рычагов.

Учащиеся самостоятельно работают с наглядным пособием, слушают объяснения преподавателя и записывают в тетради принцип работы привода с помощью цилиндрических толкателей.

Учащиеся самостоятельно работают с наглядным пособием, слушают объяснения преподавателя и записывают в тетради принцип работы привода с гидравлическими толкателями.

Учащиеся записывают в тетради системы регулирования фаз газораспределения. | Преподаватель сообщает тему урока и нацеливает учащихся на изучение нового материала.

Изучение нового материала начинается с вопроса: «Какую функцию выполняет газораспределительный механизм?»

Преподаватель обращает внимание на группы ГРМ.

Преподаватель обращает внимание на функции распределительного вала.

Применяется объяснительно-иллюстрированный метод, используются наглядное пособие «Детали клапанной группы»

Преподаватель обращает внимание на особенности различие типов приводов клапанов.

Применяется объяснительно-иллюстрированный метод, используются наглядное пособие «Детали клапанной группы с помощью коромысел»

Применяется объяснительно-иллюстрированный метод, используются наглядное пособие «Привод с помощью рычагов».

Применяется объяснительно-иллюстрированный метод, используются наглядное пособие «Привод с помощью цилиндрических толкателей»

Применяется объяснительно-иллюстрированный метод, используются наглядное пособие «Привод с гидравлическими толкателями»

Преподаватель обращает внимание на системы регулирования фаз газораспределения. |

На валу может располагаться шестерёнка привода масляного насоса и распределителя зажигания и эксцентрик привода топливного насоса карбюраторных двигателей. Валы изготавливаются из сталей методом штамповки или отливаются из высокопрочного чугуна, легированного хромом, никелем, молибденом и др. металлами. Шейки и кулачки вала шлифуются и подвергаются закалке отбеливанием или токами высокой частоты. Опорными шейками вал устанавливается в опорах (подшипниках скольжения) и закрепляется крышками. Опоры и крышки опор могут быть объединены между собой в корпус подшипников распределительного вала. От осевого перемещения распределительный вал удерживается упорным подшипником. Смазка опор осуществляется под давлением. Масло в подшипник поступает по каналам, выполненным в опорах и/или в самом валу. Кулачки смазываются принудительно (под давлением) или разбрызгиванием.

На валу может располагаться шестерёнка привода масляного насоса и распределителя зажигания и эксцентрик привода топливного насоса карбюраторных двигателей. Валы изготавливаются из сталей методом штамповки или отливаются из высокопрочного чугуна, легированного хромом, никелем, молибденом и др. металлами. Шейки и кулачки вала шлифуются и подвергаются закалке отбеливанием или токами высокой частоты. Опорными шейками вал устанавливается в опорах (подшипниках скольжения) и закрепляется крышками. Опоры и крышки опор могут быть объединены между собой в корпус подшипников распределительного вала. От осевого перемещения распределительный вал удерживается упорным подшипником. Смазка опор осуществляется под давлением. Масло в подшипник поступает по каналам, выполненным в опорах и/или в самом валу. Кулачки смазываются принудительно (под давлением) или разбрызгиванием.

имеет следующие детали: коромысло, ось коромысел, штангу, промежуточный толкатель.

имеет следующие детали: коромысло, ось коромысел, штангу, промежуточный толкатель.

Цилиндрический толкатель представляет собой стальной стаканчик, установленный на стержне клапана в специальном отверстии головки блока. На толкатель через стальную регулировочную шайбу воздействует кулачок распределительного вала (в некоторых конструкциях регулировочная шайба устанавливается под толкатель на торец стержня клапана).

Цилиндрический толкатель представляет собой стальной стаканчик, установленный на стержне клапана в специальном отверстии головки блока. На толкатель через стальную регулировочную шайбу воздействует кулачок распределительного вала (в некоторых конструкциях регулировочная шайба устанавливается под толкатель на торец стержня клапана). В конструкциях, где применяются гидротолкатели, отсутствует зазор в приводе, что обеспечивает безударное набегание и сход кулачка распределительного вала с толкателя, уменьшает шум при работе и устраняет колебания в механизме.

В конструкциях, где применяются гидротолкатели, отсутствует зазор в приводе, что обеспечивает безударное набегание и сход кулачка распределительного вала с толкателя, уменьшает шум при работе и устраняет колебания в механизме.