Рыльский филиал ОБПОУ «КБМК»

Методическая разработка занятия для преподавателя по теме

«Общение»

Предмет «Обществознание»

Специальность 34.02.01.Сестринское дело

Подготовила: Литвинова О.А.-

преподаватель обществознания

Рыльского филиала ОБПОУ «КБМК»

Рассмотрена и утверждена

на заседании ЦМК ООД, ОГСЭ и ЕН

дисциплин

2017г.

Методическая разработка занятия для преподавателя по предмету «Обществознание»

Тема: «Общение»

Тип урока: комбинированный

Технология обучения: развития критического мышления через чтение и письмо.

Методы и приёмы обучения: рассказ, работа с понятиями, приведение примеров изучаемых явлений, составление кластера, работа с учебником, гистограммой по нахождению и интерпретации необходимой информации, фронтальная беседа, приведение аргументов, работа в парах, работа с текстом, выполнение практико-индуктивных заданий, решение тестовых задания, рефлексия.

Время занятия: 90 минут.

Цель: создать условия для понимания обучающимися роли общения в жизни людей, способствовать развитию коммуникативных УУД обучающихся и их дальнейшей социализации.

Задачи:

Учебная:

1. Выяснить степень усвоения обучающимися следующих знаний по теме «Познание»:

-определения понятий «мировоззрение», «познание», «истина», «убеждения», «направленность личности», «рационализм», «эмпиризм», «сенсуализм агностицизм», «скептицизм»;

Выяснить степень освоения обучающимися умений приводить аргументы, примеры, составлять план ответа.

2. Создать условия для освоения студентами умения давать определение понятий: общение, межличностное общение, конфликт, самоидентификация личности, толерантность.

3. Создать условия для усвоения и осознанного выделения студентами признаков вербального и невербального общения, для выявления функций общения на основании отдельных частных примеров, освещения и анализа проблем общения и взаимодействия в молодёжной среде.

4. Создать условия для формирования умений:

- осуществлять поиск и творческое преобразование информации, извлекать из текстов, гистограмм знания по теме.

- раскрывать на примерах понятие самоидентификации личности.

- различать вербальные и невербальные средства общения; формы общения.

- обобщать информацию по теме, делать выводы, анализировать и оценивать информацию;

- различать коммуникативные барьеры;

- научиться устанавливать причинно-следственные связи;

- объяснять значение общения в жизни человека;

- характеризовать функции общения, особенности межличностного общения, межличностные конфликты;

- сравнивать виды межличностных отношений;

- анализировать особенности идентификации и самоидентификации на этапе профессионального становления.

Развивающая:

Создать условия для развития индуктивного и дедуктивного мышления, устной и письменной речи обучающихся.

Создать условия для формирования на основе приобретенных знаний собственных суждений о значении общения в жизнедеятельности человека.

Развивать умение слушать и слышать своих одногруппников, умение вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуждении, умение точно выражать свои мысли.

Воспитывающая:

Создать условия для понимания ценности человеческого общения;

Воспитывать у обучающихся уважительное отношение к позиции другого человека, культуру речи.

Межпредметные связи:

Психология – тема «Общение»;

Русский язык – «Формы речи»;

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра. Решение проблем пациента путём сестринского ухода – тема «Общение в сестринском деле».

Внутрипредметные связи:

- тема «Введение», дидактическая единица «Виды человеческих знаний»;

- тема «Духовна культура личности и общества», дидактические единицы «Свобода и ответственность личности»;

- тема «Наука и её значение», дидактическая единица «Особенности научного мышления».

Учебно - методическое обеспечение и оснащение:

1.Учебно-методический комплекс по предмету «Обществознание».

2.ТСО: компьютер, проектор.

3.Дидактический материал: рабочая и рефлексивная карты для обучающихся.

4. Презентация по теме.

Литература:

1. Важенин А.Г. Обществознание: учебник. - М.: Академия, 2014.

2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учебное пособие. – М., 2014.

Хронокарта занятия

Организационный этап. – 1 мин.

Проверка домашнего задания. – 7 мин.

Контроль знаний. – 13 мин.

Мотивация, темополагание. – 3 мин.

Актуализация знаний, целеполагание – 6 мин.

Изучение нового материала и первичная проверка его понимания. – 45 мин.

Применение знаний. – 10 мин.

Рефлексия. Подведение итогов занятия. – 3 мин.

Информация о домашнем задании. – 2 мин.

Ход занятия

| Этап | Содержание | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Формируемые УУД |

| Организационный этап – 1 минута. | Общая готовность студентов к занятию. Концентрация их внимания. | Приветствие. Преподаватель проверяет наличие обучающихся. Знакомит с общим ходом занятия. Объясняет правила и последовательность работы с рабочей и рефлексивной картами обучающегося на данном занятии. | Самоконтроль готовности. Проявляют заинтересованность. | Личностные: - волевая саморегуляция. Регулятивные: - учиться работать по предложенному плану. |

| Проверка домашнего задания – 7 минут | Проверка выполнения домашнего задания ведётся фронтально и индивидуально устно и письменно у доски по вопросам и заданиям (приложение 1).

| Преподаватель организует опрос, включает как можно большее количество обучающихся в активную учебно-познавательную деятельность.

| Отвечают на вопросы и выполняют задание у доски. | Личностные: - моральный выбор. Регулятивные: - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено, осознание качества и уровня усвоения. Познавательные: - использование имеющихся знаний, выделение необходимой информации, подведение под понятие; -построение логической цепи рассуждений; - приведение доказательства, систематизация знаний. Коммуникативные: - уметь слушать и слышать, понимание речь других, оформление внутренней речи во внешнюю; - формулирование собственного мнения, умение строить монологическое высказывание. |

| Контроль знаний – 13 минут. | Выполнение тестовых заданий (приложение 2). Разбор выполненных тестовых заданий с обучающимися. | Организует выполнение тестовых заданий, объясняет критерии. Организует последующее обсуждение правильности решения тестовых заданий. Управляет поведением обучающихся. | Письменно индивидуально выполняют тестовые задания, затем корректируют свои знания, проверяя их выполнение и объясняя сделанный выбор. | Личностные: - моральный выбор. Регулятивные: - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено, осознание качества и уровня усвоения. Познавательные: анализ истинности утверждений; - определение понятий, сравнение объектов, выделение общего и различного. Коммуникативные: формулирование собственного мнения, умение строить монологическое высказывание. |

| Мотивация, темо и целеполагание – 5 минут. | Подведение обучающихся к теме занятия, совместное формулирование целей. Название темы «Общение», цели и план занятия выводятся на проекционный экран. План Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Функции общения. Особенности самоидентификации личности в молодёжной среде. Межличностные конфликты. Профессиональное самоопределение. | Слово преподавателя: Потребность в общении является одной из важнейших человеческих потребностей. Информационный голод, духовную жажду мы часто утоляем с помощью других людей, с помощью процесса общения. Но всегда ли мы понимаем друг друга в ходе этого общения? «Счастье - это когда тебя понимают», - так написал в сочинении один из героев фильма «Доживем до понедельника». Как понимать и быть понятым друг другом в процессе общения? Что это за особый мир — общение? Какие законы лежат в его основе? Как соотносится этот мир с окружающей действительностью и внутренним миром человека? Какое значение имеет общение для развития общества? Круг этих вопросов можно расширить. Об этом мы поговорим сегодня на нашем занятии. Объявление плана занятия с целью организации деятельности. | Совместное формулирование целей занятия. Тему и план занятия записывают в тетрадях.

| Личностные: выработка учебной мотивации, установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; - определять под руководством преподавателя общие правила поведения при сотрудничестве; - понимать какое значение и какой смысл имеют для него полученные знания.

Регулятивные: учиться работать по предложенному плану, выдвигать свой план; - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик. Познавательные: использование имеющихся знаний, самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации. Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с преподавателем и сверстниками — определение цели; постановка вопросов.

|

| Актуализация знаний – 10 минут. СТАДИЯ ВЫЗОВА

| Из памяти обучающихся «вызываются» знания, необходимые для дальнейшего изучения темы . Идёт обмен информацией и её обобщение.

| Организует повторение видов деятельности, потребностей человека. Задает вопросы, ответить на которые необходимо письменно, заполняя левый столбик Бортового журнала(приложение 3). Вопросы: Что такое общение? В чем состоит многообразие мира общения? Какие вы знаете виды и формы общения? Охарактеризуйте кратко каждую из них. В чём состоит отличие общения и коммуникации? Какие функции выполняет общение? Каково значение общения в деятельности человека? Что такое культура общения? . Организует последующее обсуждение выполненных заданий методом активного слушания. Управляет поведением обучающихся. | Вспоминают и называют виды деятельности, потребности человека. Обсуждают в парах вопросы. После обсуждения, студенты заполняют левый столбик Бортового журнала(приложение 3). Временной режим - 5мин Далее участвуют в обмене информацией и её обобщении (используя метод активного слушания, т.е. уже прозвучавшие положения не повторяются) | Личностные: - задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеют для меня полученные знания и уметь на него отвечать. Регулятивные: - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик. Познавательные: - использование имеющихся знаний, поиск и выделение необходимой информации; выдвижение гипотез и их обоснование, аргументация; - обобщение информации; - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. - использование имеющихся знаний, обобщение; - выдвижение гипотез и их обоснование. Коммуникативные: - планирование учебного сотрудничества с преподавателем и сверстниками; - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; - формулирование собственного мнения и позиции; - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. |

| Изучение нового материала и первичная проверка его понимания – 45 минут. СТАДИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ | Многообразие мира общения.

Эффективная лекция с презентацией. Идёт работа с новой информацией, вводятся новые понятия.

На слайдах выводятся основные теоретические положения, иллюстрации. Ученые употребляют два термина «общение» и «коммуникация». Выясняем сущность этих понятий и анализируем их.

| Слово преподавателя - (приложение 4) Дает задание обучающимся: работая с представленными схемами, сравните эти два понятия (приложение 5). В чем вы увидели сходство и различия процессов общения и коммуникации? Какие особенности процесса коммуникации можно выделить? Кто и что может стать другом и врагом коммуникации? Слово преподавателя: «Мы живём в эпоху массовых коммуникационных потоков. Развивается цивилизация, где коммуникационная связь создаёт все условия для безграничного общения людей. Современное общество характеризуется не только и не столько расширяющимися возможностями накопления и переработки информации, сколько новыми формами общения». Вопросы для обсуждения: 1. Какие вам известны новые формы и средства общения в современном мире? 2. Чем они вас привлекают? Далее, предлагает изучить, дополнительную информацию и поучаствовать в мини-дебатах на тему: «Современные средства общения: «за» и «против». | Слушают лекцию, записывая в тетради в правый столбик то, что является для них новым по вопросу - В чем состоит многообразие мира общения?

Работают с представленными схемами, сравнивая эти два понятия и отвечая на вопросы.

Продумывают аргументы «за» и «против» современных средства общения, прочитав предварительно дополнительный материал для организации дискуссии (приложение 6). | Личностные: - осуществление морального выбора; - изменение точки зрения, позиции субъекта путем их столкновения, сопоставления и интеграции с другими позициями, мнениями. Регулятивные: - управление своими поступками; - саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению препятствий. Познавательные: - умение слушать, находить нужную информацию в тексте, давать определение понятиям; - формирование умения анализа и синтеза, выделение общего и различного; - анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); умение сопоставлять информацию, делать выводы, приводить аргументы, систематизация полученной информации Коммуникативные: владение письменной формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; - согласование усилий по достижению общей цели; - разрешение спорных ситуаций, принятие решения и его реализация; - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; - владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

|

|

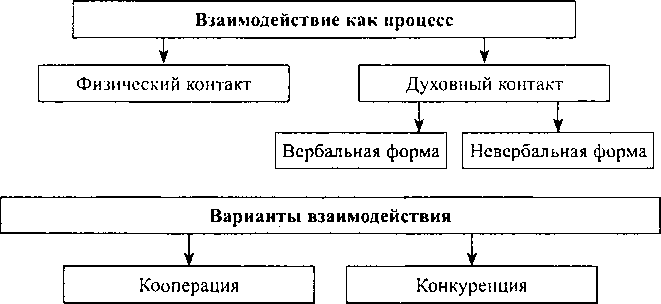

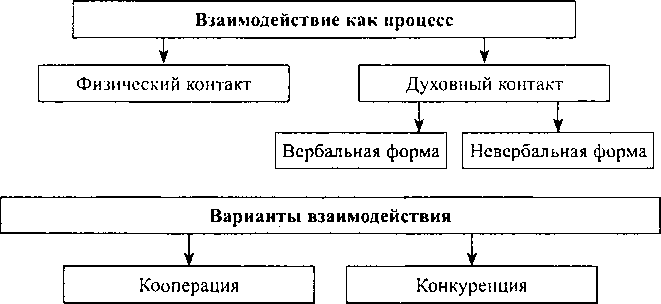

| 2.Межличностное общение и взаимодействие. Работа с учебником Важенина А.Г., параграф 2.5. Идёт работа с новой информацией, вводятся новые понятия. Осуществляется работа с отрывком из книги современного психолога Е.И. Рогова «Психология общения». Проводится небольшая физкультминутка, используя жесты невербального общения. Выполняются задания на проверку первичного понимания учебного материала.

| 1. Предлагает ознакомиться самостоятельно с видами и формами общения, работая с учебником и выписывая определения понятий. 2. Организует работу с отрывком из книги современного психолога Е.И. Рогова «Психология общения» по поиску ответов на вопросы к тексту (приложение 7). 3. Преподаватель показывает жесты и зачитывает слова: человек задумался и отвел глаза (движение глазами вправо, влево) человеку кто- то понравился он подмигивает ему (моргание глазами) говорим «да» (наклоны головой) говорим «нет» (повороты головы) что- то не знаем (поднимаем - опускаем плечи) а вот вошел авторитетный человек (выпрямляем спину) увидели хорошего знакомого (разводим руками в стороны) приветственно машем руками (левой- правой). Затем предлагает рассмотреть схему и выполнить задания, проверяет уровень усвоения на данном этапе занятия. | 1. Работа с тестом учебника Важенина А.Г. по восприятию информации и её структурированию в таблице. Студенты читают текст, отвечают на вопросы к тексту.

Делают физкультразминку, используя жесты невербального общения. Выполняют задания (приложение 8). Обсуждают их в группе. Корректируют знания. | Личностные: - волевая саморегуляция - способность к мобилизации сил и энергии, побуждение интереса к теме. Регулятивные: - саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению препятствий; - умение в сотрудничестве работать по намеченному плану, контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. Познавательные: - выбор оснований и критериев для сериации - упорядочение предметов по некоему признаку, структурирование информации в форме таблицы, схемы; - классификации объектов; подведение под понятие, приведение примеров – дедукция; - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера; - поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска. Коммуникативные: - владение письменной и устной формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. |

|

| 3.Функции общения. Особенности самоидентификации личности в молодёжной среде. 1. Работа с учебником Важенина А.Г., параграф 2.5. Идёт работа по заполнению таблицы (приложение 9), приведению примеров реализации функций общения. 2. Эффективная лекция по самоидентификации, как функции общения (приложение 10). Идёт работа с новой информацией, вводятся новые понятия, осуществляется диалог с обучающимися с целью активного вовлечения их в учебный процесс.

| Предлагаю ознакомиться самостоятельно с функциями общения, работая с учебником и составляя таблицу. Преподаватель вовлекает студенческую аудиторию в совместное размышление над особенностями общения в молодежной среде и сосредотачивает внимание на самоидентификации личности в молодёжной среде, как одной из функций общения(слово преподавателя – приложение 10) Возможно привлечение обучающихся к выполнению индивидуального проекта по самоидентификации молодёжи колледжа, а на занятии познакомить их с аналитическими материалами. | Работа с тестом учебника Важенина А.Г. по восприятию информации и её структурированию в таблице.

Слушают лекцию, записывая в тетради то, что является для них новым, определения понятий, включаются в беседу. Обучающиеся обсуждают результаты проекта. | Личностные: - волевая саморегуляция - способность к мобилизации сил и энергии, побуждение интереса к теме; - оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. Регулятивные: - умение в сотрудничестве работать по намеченному плану; - саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению препятствий. Познавательные: - выбор оснований и критериев для сериации - упорядочение предметов по некоему признаку, структурирование информации в форме таблицы, сравнения объектов; подведение под понятие, приведение примеров – дедукция. - поиск и выделение необходимой информации; - применение методов информационного поиска; Коммуникативные: владение письменной и устной формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; - формулирование собственного мнения и позиции.

|

|

| 4. Межличностные конфликты. Эффективная лекция с презентацией (приложение 11). Идёт работа с новой информацией, вводятся новые понятия, приводятся примеры, осуществляется диалог с обучающимися, с опорой на их социальный опыт. Слушают и обсуждают смысл притчи (приложение 12).

| Преподаватель дает характеристику межличностным конфликтам, акцентируя внимание на главных моментах, классифицирует причины и виды конфликтов, выделяет фазы конфликта. Приводит примеры межличностных конфликтов. Рассказывает и организует обсуждение смысла притчи. Организует работу «малых» групп для изучения стилей выхода из конфликта. В итоге можно отметить, что не один из пяти стилей выхода из конфликта не является абсолютным и применим только в определенных условиях. Наилучший подход всегда определяется конкретной ситуацией и особенностями характера человека. Иногда для более рационального решения проблемы и выхода из конфликта приходится комбинировать различные стили. | Слушая лекцию, структурируют материал в форме схемы, записывают определения понятий.

Выслушав притчу, обсуждают её смысл. Выполняют задания в «малых» группах и презентуют их (приложение 13).

| Личностные: выделение морально- этического содержания в действиях личности; - морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм), способность к решению моральных проблем на основе децентрации; – механизм преодоления эгоцентризма личности); - построение системы нравственных ценностей как основания морального выбора; - ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного морального выбора. Регулятивные: - умение в сотрудничестве работать по намеченному плану; - саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению препятствий. Познавательные: - выбор оснований и критериев для сериации - упорядочение предметов по некоему признаку, подведение под понятие, применение методов информационного поиска. Коммуникативные: - владение письменной и устной формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. |

|

| 5. Профессиональное самоопределение. Эффективная лекция с презентацией (приложение 14). Идёт работа с новой информацией, вводятся новые понятия, осуществляется диалог с обучающимися с целью активного вовлечения их в образовательный процесс на основе социального опыта.

| Преподаватель рассказывает о процессе профессионального самоопределения, дает характеристику понятиям, проводит анкетирование по методике В.А. Ядова, для самообследования уровня удовлетворённости выбранной профессией. Включает обучающихся в беседу о факторах, влияющих на выбор профессии.

| Слушая лекцию, записывают определение понятий, беседуют о факторах, влияющих на их выбор профессии, отвечают на вопросы анкеты, выясняя уровень удовлетворённости выбранной профессией. Выражая своё мнение по вопросу о том, что повлияло или могло повлиять на ваше мнение о выбранной профессии.

| Личностные: выделение морально- этического содержания в действиях личности; - морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм), способность к решению моральных проблем на основе децентрации; – механизм преодоления эгоцентризма личности); - построение системы нравственных ценностей как основания морального выбора; - ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного морального выбора. Регулятивные: - умение в сотрудничестве работать по намеченному плану; - саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению препятствий. Познавательные: - выбор оснований и критериев для сериации - упорядочение предметов по некоему признаку, подведение под понятие, применение методов информационного поиска. Коммуникативные: - владение письменной и устной формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. |

| СТАДИЯ РЕФЛЕКСИИ

| Знания студентов корректируются, суммируется информация, полученная на стадии вызова и осмысления. | Преподаватель организует обсуждение выполненных заданий, коррекцию знаний, заполнение правого столбца Бортового журнала. Систематизируется полученная информация. | Проверка и коррекция своих предположений, сделанных на стадии вызова. Суммирование полученной на двух стадиях информации. Заполняют правый столбец бортового журнала | Личностные: выделение морально- этического содержания в действиях личности. Построение системы нравственных ценностей как основания морального выбора. Регулятивные: - оценивание обучающимися собственной деятельности. Познавательные: - систематизация полученной информации. Коммуникативные: - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных зада Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. |

| Применение знаний – 10 минут.

| Выполнение заданий на применение полученных на занятии знаний (Приложение 15) | Организует выполнение заданий, объясняет условия учебной деятельности, временной режим - 10 мин. Управление поведением обучающихся - контроль, коррекция, оценка их действий. | Выполняют задания. Участвуют в их обсуждении и представлении. Дают аргументированные ответы.

| Личностные: - оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. Регулятивные: - управление своим поведением самоконтроль, коррекция, оценка действий. Познавательные: - умение сопоставлять информацию, делать выводы. систематизация полученной информации; - построение логической цепи рассуждений на основе дедуктивного и индуктивного методов; - приведение доказательства, обобщения; - аргументирование своего мнения; - различение в тексте фактов, оценочных суждений, теоретических утверждений. Коммуникативные: - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; - владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; - уметь слушать и слышать, понимание речи других, оформление внутренней речи во внешнюю. |

| Итоговая рефлексия. Подведение итогов занятия. – 3 минуты. | Рефлексия. Выставление отметок. | Предлагает обучающимся вернуться к рефлексивной карте и подвести итоги работы на занятии, проанализировав свои достижения и затруднения (Приложение 16). | Обучающиеся работают с рефлексивной картой, подводят итоги учебной деятельности на занятии, проанализировав свои достижения и затруднения. | Личностные: - умение давать верную эмоциональную оценку своей деятельности на уроке. Регулятивные: - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено, осознание качества и уровня усвоения - оценивание обучающимися собственной деятельности, определение своей позиции. Познавательные: - анализ познавательной деятельности на уроке. рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка, критичность. Коммуникативные: - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; - умение отвечать за себя и других участников учебного процесса. |

| Информация о домашнем задании – 3 минуты. | Основное: прочитайте §2.5 в учебнике «Обществознание», автор Важенин А.Г., конспект занятия и на этой основе выполните следующие задания (приложение 17)

| Инструктаж и разъяснения по его выполнению. Преподаватель предлагает задания на выбор. Знакомит студентов с Критериями оценки.

| Знакомятся с правилами и критериями оценки. Задают уточняющие вопросы. | Личностные: - моральный выбор. Построение образа «Я», включая самоотношение и самооценку. Регулятивные: - постановка учебной задачи. Учиться работать по предложенному плану, выдвигать свой план. Познавательные: решение заданий творческого и поискового характера. Коммуникативные: - умение задавать вопросы по существу. |

Приложение 1

Вопросы для уплотненного опроса:

1. Дайте определение понятий «мировоззрение», «познание, истина, убеждения, направленность личности, рационализм, эмпиризм, сенсуализм агностицизм, скептицизм.

2. Дополнительное (студенты по желанию выбирают одно из следующих заданий):

1) Подготовьте сообщения: «Значимость социального познания», «Свобода в жизни человека».

2) Разгадайте ребусы.

3) Какое свойство процесса познания находит отражение в эпиграмме С.Я.Маршака: «Был этот мир глубокой тьмой окутан. Да будет свет! И вот явился Ньютон. Но сатана недолго ждал реванша, пришел Эйнштейн – и стало все как раньше». Приведите иные аналогичные примеры из области научного познания мира

Приложение 2

Тема: « Познание»

Вариант 1

1. И чувственное, и рациональное познание

1) формирует знания и представления о предмете

2) использует логические умозаключения

3)начинается с ощущения

4) дает наглядный образ предмета

2. И религиозному, и научному знанию о мире свойственно то,что они

1) носят объективный характер

2) предполагают доказательства

3) могут передаваться из поколения в поколение

4) необходимы человеку для рациональной деятельности

3. Понятие – это форма мысли, которая

1)отражает непосредственное воздействие окружающего мира на

Органы чувств

2) выявляет общие существенные признаки познаваемых предметов

и явлений

3) формирует наглядный образ предмета

4) фиксирует различные комбинации ощущений человека

4. Верны ли следующие суждения о практике как критерии истины?

А. Практика – это критерий истинности наших знаний о мире.

Б. Практика – это не единственный критерий истины, потому

что существуют явления, недоступные для практического

воздействия на них.

1) Верно только А.

2) Верно только Б.

3) Верны оба суждения.

4) Оба суждения неверны.

5. Рациональное познание, в отличие от чувственного,

1) расширяет знания об окружающем мире

2) формирует наглядный образ предмета

3) осуществляется в форме ощущений и восприятий

4) использует логические умозаключения

6. Вывод: «Возраст нашей планеты – около 5 млрд. лет», –

является результатом

1)теоретического анализа

2)социального эксперимента

3)непосредственного наблюдения

4)обобщения повседневного опыта

7. Верны ли следующие суждения об истине?

А. Истинны только те знания, которые получены

экспериментальным путем.

Б. Истинны только те знания, которые соответствуют моральным

представлениям людей.

1)верно только А

2)верно только Б

3)верны оба суждения

4)оба суждения неверны

8. Образы предметов и явлений, которые когда-то воздействовали на органы чувств человека, называются:

1) представлениями

2) ощущениями

3) гипотезами

4) понятиями

9. Рациональное — это познание:

1) с помощью наблюдения

2) прямого контакта

3) с помощью интуиции

4) с помощью мышления

10. Научное познание отличается от вне научного тем, что оно:

1) развивается в процессе овладения «живым» опытом людей

2) сознательно акцентирует домыслы и предпосылки

3) намеренно искажает представления о действительности

4) обладает системным походом, специфическим языком, только ему присущими методами и формами познания и, в конечном счёте, определяется общественной практикой.

11. Установите соответствие между методами и формами познания и

их краткими описаниями.

| Методы и формы познания | Описание |

| 1)анализ | А) установление сходства или различия предметов |

| 2)синтез | Б) мысленное разложение предмета на составляющие его части |

| 3)сравнение | В) форма мысли, в которой с помощью связи понятий утверждается или отрицается что-либо о чём-либо |

| 4)понятие | Г) процесс мышления, позволяющий из двух или нескольких суждений вывести новое суждение |

| 5)суждение | Д) мысль, отражающая предметы в их общих и существенных признаках |

| 6)умозаключение | Е) мысленное объединение в целое расчленяемых анализом элементов |

Тема: Познание

Вариант 2

1. Возможность получения истинного знания отрицается:

1) философами

2) социологами

3) агностиками

4) духовенством

2. Отражение общих и существенных признаков называется:

1) сознанием

2) суждением

3) понятием

4) ощущением

3. Методом эмпирического познания не является:

1) эксперимент

2) наблюдение

3) аналогия

4) описание

4. Верны ли суждения:

А. Любая истина объективна и относительна.

Б. Абсолютная истина практически недостижима.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верно А и Б

4) оба суждения неверны

5. Верны ли суждения:

А. Противоположностью истины может быть другая истина.

Б. Противоположностью истины всегда является заблуждение.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верно А и Б

4) оба суждения неверны

6. «Зеленым цветом растения обязаны хлорофиллу». Данное утверждение является примером:

1) обыденного знания

2) мифологического знания

3) эмпирического знания

4) научного знания

7. Верны ли следующие суждения о цели научного познания:

А. Цель научного познания — осознание закономерностей процессов и явлений.

Б. Цель научного познания — получение достоверного знания

1) верно только А

2) верно только Б

3) верно А и Б

4) оба суждения неверны

8. И абсолютная, и относительная истины:

1) носят объективный характер

2) всегда находят подтверждение на практике

3) дают полное, исчерпывающее знание о предмете

4) могут быть опровергнуты со временем

9. Верны ли следующие суждения о ложном знании?

А. Ложными являются знания, не соответствующие предмету изучения.

Б. Ложными являются знания, не проверенные экспериментальным путём.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

10. Обобщение является составной частью

1) производственной деятельности

2) чувственного познания

3) рационального мышления

4) игровой деятельности

11. Установите соответствие между психическими процессами,

участвующими в процессе познания, и их краткими описаниями.

| Психические процессы | Описание |

| 1) ощущение | А) «непосредственное усмотрение», знание, возникающее без осознания путей и условий его получения; некое озарение, постигающее человека, который, как правило, квалифицированно, упорно и систематически осваивает ту или иную область действительности |

| 2) восприятие | Б) построение на основе комбинации своих представлений новых, ранее не существовавших образов |

| 3) представление | В) образ, отражение, копия, снимок отдельного свойства предмета и явления объективного мира |

| 4) воображение | Г) опосредованное и обобщённое отражение в мозгу человека существенных свойств, причинных отношений и закономерных связей вещей |

| 5) интуиция | Д) «следы» в памяти, по которым человек восстанавливает, когда ему нужно, образы предметов и явлений, которые когда-то воздействовали на его органы чувств |

| 6) мышление | Е) целостный образ предмета, воздействующего на органы чувств |

Приложение 3

Бортовой журнал

| Что я знаю (предполагаю) | Что я узнал нового |

| Вопросы: Что такое общение? В чем состоит многообразие мира общения? Какие вы знаете виды и формы общения? Охарактеризуйте кратко каждую из них. В чём состоит отличие общения и коммуникации? Какие функции выполняет общение? Каково значение общения в деятельности человека? Что такое культура общения? |

|

| Ответы: |

|

Приложение 4

Многообразие мира общения

Слово преподавателя:

Общение - сложный и многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностью в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека.

В процессе общения участвуют равноценные и равноправные субъекты. Рассмотрим многообразие видов общения в зависимости от разнообразия этих субъектов. В качестве субъекта могут выступать отдельные люди, группы, сообщества, человечество в целом. Субъекты, участвующие в общении, можно подразделить на реально существующие, иллюзорные и существующие в воображении.

Первый вид общения — общение между реальными субъектами (например, между двумя людьми). Сюда включается общение, связанное с практической деятельностью в процессе труда, в совместных усилиях по созданию условий сохранения жизни человечества, в многообразных проявлениях общественной практики (войны, революции, движения). Реальным является и духовное общение: как непосредственный духовный контакт в дружеском общении, так и опосредованный — переписка, своеобразный «обмен живыми голосами», Интернет.

Общение реальных субъектов может проходить и в форме обряда или игры.

Разновидностью общения между реальными субъектами является представительное общение. Его участники проявляют себя как выразители неких групповых предпочтений, интересов. Наиболее типичный пример — переговоры между дипломатами. В их общении личностные позиции, вкусы, симпатии отходят на второй план перед задачей поиска взаимопонимания высоких договаривающихся сторон.

Второй разновидностью общения является общение реального субъекта с иллюзорным партнером, которому как бы присваиваются несвойственные ему качества субъекта общения. Наиболее типичный пример — общение с животным, которое рассматривается не как объект познания, разведения, охоты и т . п., а как партнер, способный понять, посочувствовать, ответить. Это Каштанка, Белый Клык, Белый Бим Черное Ухо и др. Каждый из вас сможет дополнить этот перечень. Не секрет, что подобное отношение к животному может распространяться и на всю природу. Вспомним Ф. И. Тютчева:

Не то, что мните вы, природа:

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык...

«Душа», «свобода», «язык» — что это, как не свойства субъекта, приписанные природе?

Из детства приносит человек способность общаться с не одушевленными предметами как с живыми существами — любимым медвежонком, Мойдодыром, крокодилом Геной, Душа ми Хлеба, Сахара, Огня из «Синей птицы» Метерлинка и др. Общение с этими партнерами удовлетворяет потребность чело века в расширении сферы своего общения, в «очеловечивании» окружающей его предметной среды.

Третьей разновидностью общения является общение реального субъекта с воображаемым партнером. Прежде всего оно проявляется во внутреннем диалоге, так сказать, в «самообщении». Это не только внутренний голос, который беседует с на ми, позволяя что-то уяснить, понять, осмыслить, но и диалог с образом другого человека. Здесь стоит припомнить, что в фильме М. Хуциева «Мне двадцать лет» герой общается со своим отцом, погибшим на фронте. Еще ярче такой тип общения описан у Достоевского (Иван Карамазов и Черт).

Особым типом воображаемого партнера по общению является художник, создатель произведений искусства. Художественная информация не сообщается, не посылается автором, она рождается в процессе активного восприятия, в совместном творчестве художника и зрителя, читателя, слушателя. Если такого совместного творчества не возникает, значит, не происходит и общения с искусством, процесс ограничивается коммуникацией («видел — не впечатляет...»). Г. Гегель писал: «Хотя художественное произведение и образует согласующийся в себе и завершенный мир, все же оно в качестве действительного, обособленного объекта существует не для себя, а для нас, для публики, которая созерцает художественное произведение и наслаждается им». Поэтому любое произведение искусства представляет собой диалог с каждым человеком.

Своеобразное общение с воображаемым субъектом происходит во время заклинаний, ритуальных действий. Это внутренний диалог, в ходе которого предполагается общение с божеством, идолом и т. п. как существом, способным слышать, понимать, реагировать. Ему излагают сокровенные чаяния, помыслы, переживания в расчете на сочувствие, помощь, заступничество.

Наконец, четвертым видом общения является общение воображаемых партнеров — художественных персонажей. Поскольку художественный образ по своей природе есть не что иное, как модель субъекта (если допустимо такое выражение применительно к созданию художника), то художественное про изведение всегда представляет собой систему образов, взаимодействующих между собой, а отношения персонажей — не что иное, как общение. Особенно явно это проявляется в сценическом искусстве, где пьеса всегда изображение процесса общения.

Искусство в любом виде помогает людям познавать сущность человеческого общения через проникновение во внутренний мир персонажей. Мы учимся понимать поступки, слова, состояния героев разных эпох, темпераментов, возрастов. Искусство не только бесконечно углубляет наше понимание реального общения, но и расширяет его сферу, обогащая наш опыт, помогая ориентироваться в многообразном мире общения.

Действительно, приходится согласиться, что общение — целый мир, богатый и разнообразный. Его познание безгранично, возможности неисчерпаемы, оно абсолютно необходимо человеку, чтобы быть человеком.

Приложение 5

Особенности процесса коммуникации: взаимное информирование, которое предполагает активность с двух сторон; влияние друг на друга; наличие «общего языка»; наличие барьеров в процессе коммуникации.

| Схема 1

| Схема 2

|

Приложение 6

Влияние сотовой связи на детей и подростков

Великобритания первая начала рассматривать вопрос о влиянии мобильных телефонов на здоровье детей. 11 мая 2000 г. был опубликован отчет группы ведущих британских ученых по изучению воздействия мобильных телефонов на здоровье детей. В отчете говорится, что детям не следует пользоваться мобильными телефонами вследствие большей восприимчивости детского организма к действию электромагнитных излучений.

О большей подверженности влиянию излучения молодых людей говорит и исследование, проведенное среди 11 тыс. пользователей сотовой связи по заказу Norwegian Radiation Protection Board, Национальным институтом «Рабочей жизни» (Швеция), а также SINTEF Unimed (Норвегия). Исследование показало, что даже люди, которые использовали телефон менее 2 мин в день, жаловались на дискомфорт. У тех, кто пользуется телефоном около 30 мин ежедневно, повышается вероятность потери памяти почти в 2 раза по сравнению с теми, кто ограничивается 2 мин в день. Половина опрошенных абонентов сообщили, что при использовании сотовых телефонов испытывают неприятный разогрев в области головы.

Интересная информация о заболеваниях, связанных с использованием телефонов, была опубликована на сайте Medscape, где приводились данные исследования шведскими учеными 233 пациентов. Ученые рассмотрели распределение вероятности появления опухоли именно в тех областях, которые обычно наиболее подвержены влиянию электромагнитного излучения от радиотелефона. Как показал статистический анализ, эта вероятность была заметно выше, чем в других областях, однако один лишь этот факт не может служить основанием для вынесения какого-либо заключения. 12 из 13 больных со злокачественной или доброкачественной опухолью мозга пользовались старыми аналоговыми телефонами с повышенным излучением. Разумеется, такой факт свидетельствует о возможности существования опасности, но статистической выборки явно недостаточно, чтобы дело приняло более серьезный оборот.

И снова отличились британские исследователи, доказавшие вредность миниатюрных наушников (hand’s free) для сотовых телефонов. Многие используют такие наушники, предполагая, что снижают вредное воздействие антенны сотового телефона, но все получается как раз наоборот. Как показали исследования британской ассоциации потребителей, эти устройства действуют как своеобразные антенны, и уровень электромагнитного излучения, поступающего в мозг абонента, в три раза превышает уровень исходящего от трубки. Хотя до сих пор точно не установлена взаимосвязь облучения и заболеваемости абонентов, ассоциация советует потребителям ограничивать использование подобных устройств.

И напоследок наиболее любопытное исследование. Ученые Бристольского университета и Бристольского королевского госпиталя провели испытания под руководством доктора Алана Приса, в которых приняли участие добровольцы с целью определить кратковременные эффекты от излучения при работе мобильных телефонов. Участникам эксперимента предлагалось выполнить определенный набор заданий на сообразительность, пребывая в разных условиях: под воздействием микроволнового излучения от цифровых телефонных аппаратов, аналоговых телефонных аппаратов и без какого бы то ни было воздействия. Никаких значительных изменений в кратковременной памяти или неустойчивости внимания после 30-минутного воздействия излучения отмечено не было.

Между тем исследования позволили установить, что время реакции мозга при визуальных тестах сокращаются, для этого 36 испытуемых были подвержены излучению, характерному для работающих мобильных телефонов. Этот эффект, по-видимому, связан с увеличением кровотока в мозге под воздействием излучений. Увеличение кровотока, по мнению ученых, может быть вызвано незначительным нагреванием. Рост температуры можно объяснить двумя причинами: либо само по себе микроволновое излучение вызывает нагревание, либо это следствие выработки в крови определенных веществ, которая происходит в том случае, когда срабатывает защитный механизм организма в ответ на угрозу болезни или травмы.

Существуют четыре основных вредных фактора:

нагрузка на зрение;

стесненная поза;

нагрузка на психику;

излучение.

Приложение 7

Познакомьтесь с отрывком из книги современного психолога Е. И. Рогова «Психология общения» и ответьте на вопросы.

Коммуникативные барьеры

Возникновение барьера понимания может быть вызвано целым рядом причин как психологического, так и иного порядка. Он может возникать из-за погрешностей в процессе передачи информации. Феномен фонетического непонимания появляется в результате использования коммуникатором невыразительной, быстрой речи, речи-скороговорки или речи с большим количеством звуков-паразитов. Существуют также семантические барьеры понимания, связанные с тем, что участники общения используют различные значения слов. И когда, скажем, летчик или танкист слышит в театре слова: «Подать экипаж!», то это может вызвать у них легкое недоумение, так как в пьесе речь идет о карете, а они представляют себе людей, управляющих машиной.

Наконец, можно говорить о существовании логического барьера непонимания. Он возникает в тех случаях, когда логика рассуждения говорящего либо слишком сложна для понимания слушающего, либо кажется ему неверной, либо противоречит присущей ему манере доказательства. Так, например, если спросить малыша, почему кораблик, который он пускает в тазу, плавает, он ответит: «Потому что он красный» или «Потому что он мой». В данном случае говорят о детской логике. Можно говорить о существовании женской и мужской психологической логики и т. д.

Нередко причиной барьера понимания могут служить социально-культурные различия между партнерами по общению. Это могут быть социальные, политические, религиозные и профессиональные различия, которые приводят к различному объяснению тех или иных понятий. Говоря о социальных различиях, можно вспомнить поговорку: «Сытый голодного не разумеет». Политическое непонимание лучше всего демонстрирует Государственная дума, где каждый закон подолгу обсуждается представителями разных партий и иногда так и не принимается. Религиозные войны в Ирландии, Турции, Афганистане и пр. говорят о том, что люди, исповедующие разные религии, также испытывают трудности в общении друг с другом.

Представьте, если одну и ту же информацию вы услышите от вашего друга, от вашего отца или от директора школы. В каком случае вы быстрее сделаете то, что вам было предложено? Психологи показали, что барьер общения тем меньше, чем выше авторитетность говорящего в глазах слушающего. Чем выше авторитет, тем меньше преград на пути усвоения предлагаемой информации. В некоторых случаях говорят о барьерах отношения. Речь идет о возникновении чувства неприязни, недоверия к говорящему, которое распространяется и на передаваемую им информацию.

Вопросы и задания к тексту:

Какие виды барьеров в общении указаны в тексте?

Какие из них в большей мере связаны с передачей, а какие — с приемом информации?

Какие из указанных барьеров вы считаете наиболее существенными для непонимания при обмене информацией?

4. Сформулируйте самостоятельно правила общения, которые помогут преодолению коммуникационных барьеров

Приложение 8

Задания:

| 1. Рассмотрим схему, (выводиться на экран) где представлено взаимодействие как процесс: Какие способы и варианты взаимодействия здесь выделены? Какой из вариантов вам представляется наиболее эффективным? Почему? 2. Какой вид общения представлен в следующем отрывке? Знакомо ли вам произведение, из которого взят отрывок? Ей в приданое дано было зеркальце одно; Свойство зеркальце имело: Говорить оно умело... А. С. Пушкин

|

|

3. О каком виде общения идет речь в следующих строках В. Высоцкого? Можно ли утверждать, что в процессе чтения этих строк происходит общение? Ответ аргументируйте.

Во мне два Я – два полюса планеты,

Два разных человека, два врага:

Когда один стремится на балеты —

Другой стремится прямо на бега.

Я лишнего и в мыслях не позволю,

Когда живу от первого лица,—

Но часто вырывается на волю

Второе Я в обличье подлеца.

И я борюсь, давлю в себе мерзавца, -

О, участь беспокойная моя! —

Боюсь ошибки: может оказаться,

Что я давлю не то второе Я.

Приложение 9

| Функции общения | Их сущность | Пример действия данной функции |

|

|

|

|

Приложение 10

Слово преподавателя:

Механизмы социальной самоидентификации основаны на выделении "своих групп" в социальном пространстве.

Социальная идентификация и социальная идентичность личности — соотнесение индивидом себя с теми группами и общностями, которые он воспринимает как свои, по отношению к которым он в наибольшей степени способен (или хотел бы!) сказать и почувствовать «мы» (гендер,. семья, религия, этнос, профессия и т.п.). Отождествление себя с кем-либо или чем-либо может осуществляться через поиск и распознавание общих признаков. Но идентификация может рассматриваться и как своего рода копирование поведения другого, близкое к страстному желанию походить на этого человека. Подобная идентификация базируется не столько на наличии общих признаков, сколько на желании их иметь, и носит достижительный характер.

Идентификация со «своими» группами и общностями одновременно предполагает определенное дистанцирование от «других» или «чужих», выбор соответствующих моделей поведения и взаимодействия (толерантных, конфликтных, построенных на солидарности или противостоянии и т.п.), а также осуществление соответствующих социальных практик.

В социологии молодежи сложилось понимание идентификации как процесса отождествления индивидом себя с другим человеком, группой, образцом, характерного для социализации, посредством которого приобретаются или усваиваются нормы, ценности, социальные роли, моральные качества представителей тех социальных групп, к которым принадлежит или стремится принадлежать индивид. Именно в процессе социализации происходит непрерывная идентификация, определяющая качество социальной идентичности. Молодой человек в процессе социализации и идентификации как бы примеривает на себя различные социальные роли, типы и стандарты, модели поведения и т.п., осуществляет выбор из широкого спектра идентифи- , каций.

Идентификация человеком себя и презентация себя другим являются важнейшими условиями коммуникации и совместной деятельности людей.

Для личностной самоидентификации молодёжи характерны такие качества, как неустойчивость, лабильность, отсутствие окончательной сформированности, более высокая, по сравнению со старшими возрастными группами, реактивность в отношении перемен социокультурной среды.

Под самоидентификацией можно понимать именно отождествление себя с определенной социальной группой, образом.

Например, социально-профессиональная самоидентификация: я- медработник, я - главная медсестра, я – преподаватель. Такие утверждения подчеркивают не только профессию, но и уровень профессионального роста, притязания на определенный социальный статус, способ жизни, материального достатка, привилегии, уважение со стороны общества и т.п. Такая идентификация очерчивает круг ценностей личности.

В юношеском возрасте доминирующей является личностная идентификация.

В связи с этим остро встает проблема сохранения внутренней устойчивости и целостности взрослеющей личности в обществе.

Становление идентичности в юности связано с развитием персональной ценностно-смысловой позиции по отношению к себе и окружающему миру. Сложность процесса самоидентификации, своей личности в юности усиливается в современном массовом обществе, где происходит стереотипизация образа жизни, обезличивание, связанное с усвоением культурных клише.

Еще одним существенным аспектом проблемы самоидентификации личности в условиях современного общества является «виртуальная» самоидентификация и «сетевая идентичность». В настоящее время отчетливо наметилась тенденция формирования различных «сетевых сообществ». Виртуальная общность не является воображаемой, поскольку ее члены «знакомы» друг с другом, интенсивно общаются, однако общение это разворачивается в виртуальном пространстве. В виртуальном мире намного легче уйти от ответственности за неподобающее поведение, чем в мире реальном. Для этого достаточно просто покинуть сетевое сообщество. Кроме того, даже в случае «изгнания» человек может с легкостью «вернуться» в ту же общность, регистрируясь под другим именем.

В рамках сетевого сообщества человек приобретает полную «свободу» самоидентификации: по своему усмотрению он может изменять даже такие неизменные в реальном мире характеристики, как расовая и национальная принадлежность, пол и возраст. Человек может сам «конструировать» себя, произвольно меняя виртуальное имя, виртуальное тело, виртуальный статус, виртуальные привычки, виртуальные достоинства и виртуальные пороки. Но наряду с такой «свободой» налицо и потери – отчуждение реального тела, статуса, размывание собственного «Я». Кроме того, «виртуальная» самоидентификация может приводить к значительным проблемам в реальной жизни, поскольку реальная самоидентификация личности становится еще более размытой и иллюзорной. Например, в виртуальном пространстве подросток может давать различные советы, а в реальной жизни иметь серьезный личностный конфликт: он может быть неуклюжим полным подростком, не имевшим друзей, особых талантов и успехов.

Приложение 11

Слово преподавателя:

Толера́нтность (от лат. tolerantia — терпение) — терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявление толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим людям.

Конфликт – это один из видов коммуникации. Межличностный конфликт – это открытое столкновение индивидов, вызванное несогласованностью и несовместимостью их целей в конкретный момент времени или ситуацию.

Эмоциональная незрелость молодых людей не позволяет адекватно проанализировать конфликтную ситуацию и сделать правильные выводы, которые приведут к правильным поступкам. Также достаточно часты в молодежной среде конфликты между личностью и группой. В каждой группе существуют неформальные отношения и ценности. Чтобы быть принятым той или иной группой человек должен соблюдать «правила игры». Обычно подобный конфликт разгорается, если личность занимает позицию, которая отличается от позиции группы в целом.

Социально-психологические причины конфликтов в молодежной среде могут быть следующие: потери и искажение информации в процессе межличностной и межгрупповой коммуникации; несбалансированное ролевое взаимодействие людей; непонимание собеседниками того, что при обсуждении проблемы несовпадение позиций может быть вызвано не принципиальным расхождением во взглядах, а подходом к проблеме с различных сторон; различия в способах оценки результатов деятельности и личности друг друга; напряженные межличностные отношения; внутригрупповой фаворитизм, т.е. предпочтение членов своей группы представителям других социальных групп; конкурентный характер взаимодействия с другими людьми и группами; ограниченные способности человека к децентрации, т.е. к умению поставить себя на место другого человека и понять его интересы, к изменению собственной позиции в результате сопоставления ее с позициями других людей; стремление к власти. Важным фактором в создании и развитии конфликтных ситуаций является также психологическая несовместимость людей. Социальная несовместимость может проявляться в несовпадении убеждений, мировоззрений, идеологических установок и т.п. Часто социальная несовместимость проявляется в больших различиях в образовании, социальной принадлежности и т.п.

Схема - Межличностный конфликт

Конфликт возникает тогда, когда столкновение интересов осознается обеими сторонами конфликта. В случае, если несовпадения интересов не воспринимаются и не ощущаются, конфликт не происходит. Или наоборот, если имеется общность интересов, но участники испытывают друг к другу враждебность, то отношения между ними развиваются в конфликт.

Приложение 12

Притча

Жил-был юноша с плохим характером. Отец дал ему полный мешок гвоздей и сказал: "Забивай один гвоздь в ворота сада каждый раз, когда потеряешь терпение или поругаешься с кем-либо". В первый день он забил 37 гвоздей в ворота сада. В последующие недели научился контролировать количество забитых гвоздей, уменьшая его изо дня в день. Понял, что проще контролировать себя, чем забивать гвозди. Наконец, наступил тот день, когда юноша не забил ни одного гвоздя в ворота сада. Тогда он пришел к отцу и сказал ему эту новость. Тогда отец сказал юноше: "Вынимай один гвоздь из ворот каждый раз, когда не потеряешь терпения". Наконец, наступил тот день, когда юноша смог сказать отцу, что вытащил все гвозди. Отец подвел сына к садовым воротам: "Сын, ты прекрасно себя вел, но посмотри, сколько дырок осталось на воротах!". Никогда они уже не будут такими как раньше. Когда ты с кем-то ругаешься и говоришь ему неприятные вещи, ты оставляешь ему раны как те, что на воротах. Можешь вонзить в человека нож и потом вытащить его, но всегда останется рана. И будет не важно, сколько раз ты попросишь прощения. Рана останется. Рана, принесенная словами, причиняет ту же боль, что и физическая. Общение с людьми - это редкое богатство! Они заставляют тебя улыбнуться и подбадривают. Они готовы всегда выслушать тебя. Они поддерживают и открывают тебе свое сердце. Будь терпимее к людям!

Вы прослушали притчу о юноше и о его мудром отце. В чём смысл этой притчи? (ответы обучающихся).

Приложение 13

Стили разрешения конфликтов

Работа в группах Находясь в ситуации конфликта, человек выбирает тот или иной стиль поведения, зависящий от его индивидуальных особенностей, значимости для него партнера, специфики сложившейся ситуации и многого другого. Психологи выделяют несколько наиболее традиционных способов выхода из конфликта и советуют в зависимости от конкретной ситуации выбирать наиболее приемлемый для вас.

Карточка 1

Опираясь на текст, попробуйте определить данный стиль разрешения конфликта. По каким признакам вы это сделали? Этот тип поведения характеризуется стремлением уклонится от конфликта. При этом человек не отстаивает свои права, свою позицию, но не принимает и позицию партнера. Он может выражаться в разных формах: молчание, демонстративный уход, полный отказ от дружеского общение, переход к чисто деловым отношениям, игнорирование партнера, затаенный гнев и т.д. Такая стратегия выхода из конфликта может быть уместна, если предмет разногласий не представляет для человека большой ценности и не стоит тратить силы на столкновение или же отсутствуют условия для эффективного разрешения конфликта ("Вот придем домой - я тебе покажу!» - думает мать, выслушивая замечания учителя по поводу поведения своего сына).

Карточка 2

Опираясь на текст, попробуйте определить данный стиль разрешения конфликта. По каким признакам вы это сделали? Для этого стиля поведения характерно стремление человека заставить партнера принять свою точку зрения во что бы то ни стало. Подобное поведение отличается высоким уровнем агрессивности и демонстрацией своего превосходства. Как правило, человек, предпочитающий подобный стиль, не очень заинтересован в сотрудничестве с другими людьми, с ним сложно поддерживать равноправные партнерские отношения. Хотя нередко к подобной тактике в ситуации конфликта прибегает человек, чувствующий свое возможное поражение и стремящийся сохранить свои позиции любыми средствами. Формы поведения при использовании стиля принуждения следующие: попытка перекричать оппонента, применение физического насилия, отказ от общения, пока партнер не согласится, шантаж, требование безоговорочного послушания и т.д.

Если вы стремитесь поддерживать хорошие отношения с партнерами и ожидаете от них симпатии и уважения, то этот стиль использовать не следует, так как он может вызвать у другого человека чувство отчуждения. Подобный стиль возможен в тех случаях, когда предложенное вами решение проблемы имеет для вас принципиальное значение, вы уверены в его правильности и обладаете достаточной силой воли и властью. Хотя следует подчеркнуть, что предпочтение именно этого стиля выхода из конфликтов не прибавит вам популярности.

Карточка 3

Опираясь на текст, попробуйте определить данный стиль разрешения конфликта. По каким признакам вы это сделали? Особенность этого стиля выхода из конфликта в том, что человек не пытается отстаивать свои интересы, соглашаясь с партнером. Главный тезис этого стиля: "Ребята, давайте жить дружно!" Поведение, характерное для этого стиля проявляется в различных формах: человек стремится сделать вид, что никакого конфликта нет, все в порядке; смиряется с поступками партнера ради сохранения мира; таит обиду до более подходящего случая и ждет возможности отомстить.

В результате применения этой стратегии отрицательные эмоции внешне не проявляются, но они накапливаются. Рано или поздно неразрешенная проблема и накопившиеся отрицательные эмоции приведут к взрыву, последствия которого могут быть разрушительными для межличностных отношений. Однако подобный стиль вполне приемлем, если речь идет о разногласиях по незначительному поводу и нет смысла обострять отношения. Возможна форма приспособления и в том случае, если человек не обладает достаточной властью, чтобы отстоять свою позицию.

Всегда следует помнить, что соглашаясь со своим партнером или жертвуя своими интересами в пользу другого человека, вы можете смягчить конфликтную ситуацию и сохранить гармонию отношений.

Карточка 4

Опираясь на текст, попробуйте определить данный стиль разрешения конфликта. По каким признакам вы это сделали? Этот стиль характеризуется определенными уступками при наличии таких же уступок со стороны вашего партнера. Признается возможным лишь частичное удовлетворение ваших интересов при таком же частичном удовлетворении интересов партнера. Компромиссное решение требует тщательного обдумывания и совместной проработки. Компромисс помогает сохранить доброжелательные отношения между партнерами и быстро разрешить конфликт. Однако с течением времени прежние разногласия могут снова возникнуть, так как в результате необходимости идти на уступки у человека остается чувство неудовлетворенности. Наиболее эффективен стиль компромисса в следующих ситуациях:

обе стороны обладают одинаковой властью и имеют взаимоисключающие интересы;

вы хотите быстро получить положительный результат;

вас может устроить временное решение;

все остальные способы выхода из конфликта и решения проблемы оказались не эффективны;

Технология этого стиля очень сложна и требует знания психологии партнера. Когда вы стараетесь найти компромиссное решение, вы должны не только выдвигать свои собственные предложения, но и внимательно выслушивать предложения противоположной стороны, быть готовым к уступкам.

Карточка 5

Опираясь на текст, попробуйте определить данный стиль разрешения конфликта. По каким признакам вы это сделали?. Этот стиль основывается на убеждении участников конфликта в том, что разногласия - это неизбежный спутник любых межличностных отношений, так как нет совершенно идентичных людей, с одинаковыми взглядами на мир, убеждениями, интересами и т.д. Основа этого стиля - признание за другим человека права на собственное мнение, отличное от вашего и готовность его понять. Следование данному стилю характеризует активную жизненную позицию, с одной стороны, и признание прав других людей - с другой, Несогласие человека с позицией его партнера не мешает ему сотрудничать с ним. Этот стиль требует более продолжительной работы, по сравнению с большинством других подходов. Для сотрудничества необходимо: 1) определить интересы и потребности всех участников; 2) признать ценности и взгляды других наравне с вашими; 3) проявлять объективность, отделяя деловые проблемы от личных; 4) поиск творческих решений, удовлетворяющих все стороны; 5) внимательно относиться к людям, ставя их интересы на первое место.

Сложность данного стиля связана также с тем, что человек должен постоянно контролировать свои эмоции, чтобы их проявление не углубило конфликтную ситуацию и не помешало делу. Сотрудничество является наиболее мудрым и взвешенным подходом к решению проблемы, хоть и требует значительных усилий и затрат времени.

Группы прочитывают текст и готовят краткий рассказ о стилях выхода из конфликта.

Приложение 14

Слово преподавателя:

Профессия – (лат. PROFESSIO – официально указанное занятие, специальность, от PROFITEOR – объявляю своим делом), род трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы.

Профессиональное самоопределение человека начинается далеко в его детстве, когда в детской игре, ребенок принимает на себя разные профессиональные роли, и проигрывает связанное с ним поведение. Если внимательно присмотреться к этим играм, то нетрудно заметить, что дети в них легко и охотно идут на всевозможные символические замещения реальных атрибутов профессиональной деятельности. (Например: стул – «прилавок», бумага – «деньги»). Заканчивается профессиональное самоопределение в ранней юности, когда уже необходимо принять решение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь человека.

Выбор профессии, осуществляемый человеком в результате анализа внутренних ресурсов и путем соотнесения их с требованиями профессии, является основой самоутверждения человека в обществе, одним из главных решений в жизни.

Профессиональное самоопределение – процесс, который охватывает весь период профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных намерений до выхода из трудовой деятельности.

Выбор профессии зависит от:

| 1) Позиции старших членов семьи. 2) Позиции товарищей, подруг (сверстников). 3) Престижа профессий и уровня притязаний обучающихся на общественное признание. | 4) Личных профессиональных планов. 5) Способностей человека. 6) Информированности обучающихся.

|

Приложение 15

Задания

Нередки ссоры и конфликты между друзьями, связанными узами многолетней дружбы. Ученые-социологи опросили две группы людей (20–25-ти лет и 40–50-ти лет), задав им общий вопрос: «Как вы обычно поступаете, если у вас с вашим другом, близким человеком произошла ссора?» Результаты опроса были обобщены и составлена диаграмма «Отношение к конфликтам и ссорам с друзьями» ( %). Задание: Укажите два основных различия в позициях респондентов в оценке конфликтов с друзьями. Приведите не менее двух объяснений данных различий.

|

|

Аркадий предложил Егору свою помощь с ремонтом квартиры, но был вынужден уехать в командировку. Егор обиделся и не отвечал на телефонные звонки. Друзья тяжело переживали случившееся. Какой способ поведения в межличностном конфликте иллюстрирует этот пример? Объясните, почему этот способ нельзя назвать эффективным. Каков, по Вашему мнению, наиболее эффективный способ разрешения этого конфликта?

3. Определите, пожалуйста, к какому типу можно отнести конфликт из кинофильма “ Большая перемена” по степени остроты противоречий:

Недовольство

Разногласие

Противодействие

Раздор

Вражда

4.Далее предлагается 2 отрывка из фильмов. Задача: определить стили выхода из конфликтов

(1 – Конфликт привел к открытой борьбе; 2 - Конфликт не принят и выведен в сотрудничество).

Приложение 16

Рефлексивная карта

| Содержание деятельности обучающегося | Самооценка | Оценка преподавателя |

| Умение давать определение понятий: общение, межличностное общение, вербальное и невербальное общение межличностный конфликт, самоидентификация личности, толерантность, профессиональное самоопределение |

|

|

| Выполнение заданий по 1 вопросу плана: Многообразие мира общения |

|

|

| Выполнение заданий по 2 вопросу плана: Межличностное общение и взаимодействие |

|

|

| Выполнение заданий по 3 вопросу плана: Функции общения. Особенности самоидентификации личности в молодёжной среде. |

|

|

| Выполнение заданий по 4 вопросу плана: Межличностные конфликты. |

|

|

| Выполнение заданий по 5 вопросу плана: Профессиональное самоопределение. |

|

|

| Выполнение заданий на этапе применения знаний. |

|

|

Приложение 17

Вопросы для самоподготовки:

1. Что такое общение? Какие виды общения вы знаете?

2. Дайте характеристику межличностному общению.

3. Назовите основные черты личного и делового общения.

4. В чем заключаются различия прямого и опосредованного общения?

5. Приведите пример речевого и неречевого общения.

6. Охарактеризуйте виды общения в зависимости от способов взаимодействия людей. Приведите примеры.

7. К каким видам общения вы чаще всего прибегаете?

8. В чем состоит различие общения и коммуникации?

9. Какие функции выполняет общение?

10. Какие формы общения вы знаете? Охарактеризуйте их.