План-конспект урока

по физике

на тему «Закон сохранения механической энергии»

Комсомольск-на-Амуре, 2017

Тема урока «Закон сохранения механической энергии»

Тип урока: изучение нового материала

Технология урока: интерактивное обучение, дифференцированное обучение, проблемного обучения.

Цель урока: сформировать знания обучающихся о законе сохранения энергии и превращении одного вида энергии в другой; закрепить ранее изученные виды энергии: кинетическую, потенциальную.

Задачи: создать условия для формирования умений, обеспечивающих самостоятельное успешное применение закона сохранения механической энергии к решению задач на преобразование энергии придвижении тел; способствовать развитию умений самостоятельно выделять главное, обобщать и систематизировать имеющиеся знания.

Планируемые образовательные результаты:

1. Предметные: углубление знаний по содержанию закона и понятия "энергия", умение применять его для решения задач.

2. Метапредметные: формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами.

3. Личностные: готовность и способность к саморазвитию, самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

Основные термины, понятия: кинетическая энергия, потен-циальная энергия, нулевой уровень потенциальной энергии, полная механическая энергия, замкнутая система, закон сохранения энергии.

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация,оборудование для демонстрации (металлический шарик, брусок, наклонная плоскость, мячик, нитяной маятник и штатив).

План урока:

1. Организационный этап (2 минуты)

2. Актуализация опорных знаний (6 минут)

3. Изучение нового материала (12 минут)

4. Закрепление нового материала (20 минуты)

5. Домашнее задание (2 минуты)

6. Рефлексия (3 минуты)

Ход урока:

1. Организационный этап. (2 минуты)

Взаимные приветствия преподавателя и обучающихся; фиксация отсутствующих; организация внимания и внутренней готовности.

2. Актуализация опорных знаний (6 минут)

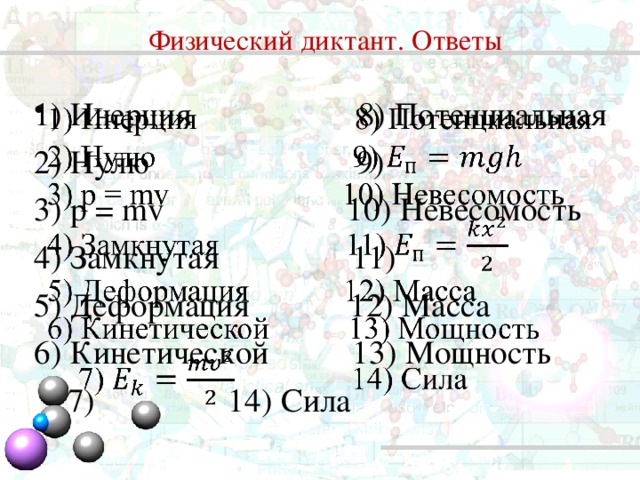

Физический диктант

Преподаватель зачитывает вопросы, обучающиеся записывают ответы в своих тетрадях.

Сохранение скорости тела при компенсации внешних воздействий…(Инерция)

Две материальные точки равной массы движутся навстречу друг другу с равными по модулю скоростями. Чему равен импульс системы точек? (0)

Формула импульса (p = mv)

Система тел взаимодействующих только между собой и не взаимодействующих с другими внешними телами…(Замкнутая).

Изменение формы тела под действием приложенных сил…(Деформация).

Какой энергией обладает летящий самолет? (Кинетическая).

Формула. ( )

)

Энергия взаимодействия тел…(Потенциальная).

Формула. ( )

)

Явление, когда тело, двигаясь с ускорением свободного падения, не давит на опору…(Невесомость).

Формулапотенциальной энергией упругой деформации. ( )

)

Мера инертности...(Масса).

Скорость совершения работы…(Мощность).

Мера взаимодействия…(Сила).

Студенты, сидящие за одной партой, обмениваются тетрадями и проверяют задание (слайд 2)

3. Изучение нового материала (12 минут)

Любое движущееся тело обладает энергией. А обладает ли энергией покоящееся тело?(слайд 3)

Преподаватель проводит демонстрационные опыты и совместно состудентами делаетвыводы.

1 опыт. Опытная установка изображена на рис. 2. В ходе опыта изменяем высоту скатывания шарика, замечаем расстояние, на которое сдвигается брусок, лежащий на горизонтальной плоскости.

Вывод: Чем с большей высоты скатывается шарик, тем большую скорость он приобретает и тем большую работу он может совершить, передвигая брусок.

Рис.2

2 опыт. Опытная установка изображена на рис.3. Нитяной маятник в начале висит неподвижно. Отмечаем это положение как нулевой уровень потенциальной энергии. Отклоняем маятник на некоторый угол и замечаем, что маятник проходит нулевой уровень и отклоняется в противоположное направление. Что произошло? Почему колебания прекращаются?

Рис.3

Вывод: Чем на больший угол отклоняем маятник из нулевого положения, тем большую скорость будет иметь маятник, проходя его. Значит, накопленная потенциальная энергия при отклонении маятника превращается в кинетическую, при прохождении нулевого положения, а затем снова превращается в потенциальную при отклонении в противоположном направлении. Колебания прекращаются потому, что механическая энергия теряется в результате действия непотенциальных сил (силы сопротивления воздуха). Значит, если устранить действие непотенциальных сил, тогда система маятник - Земля будут взаимодействовать только друг с другом (замкнутая система) и в этом случае колебания будут продолжаться бесконечно долго, т.е. попеременно будут превращаться друг в друга потенциальная и кинетическая энергии.

3 опыт. Преподаватель отпускает из рук мячик. Мячик падает на пол и отскакивает.

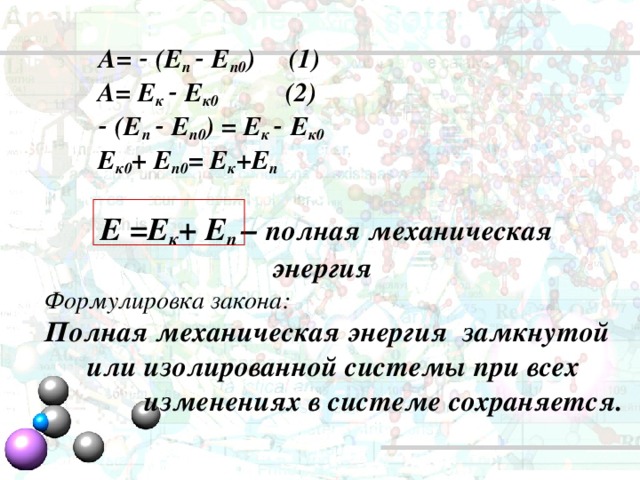

Преподаватель: Рассмотрим движение мячика с точки зрения превращения механической энергии. За счёт действия какой силы происходит движение мячика вниз? (слайд 4)

Студенты: За счёт действия силы тяжести

Преподаватель: Чему равна работа силы тяжести? Можно это выразить математически?

Студенты: Работа силы тяжести равна убыли потенциальной энергии.

(1)

(1)

Преподаватель: Что можно сказать о скорости мячика при мере приближения к полу?

Студенты: Скорость мячика возрастает.

Преподаватель: Значит ли это, что с другой стороны работа силы тяжести равна изменению кинетической энергии тела?

Студенты: Да.

(2)

(2)

Преподаватель: Выразим это математически. (слайд 5)

Насколько убывает потенциальная энергия и насколько увеличивается кинетическая?

Студенты: Можно предположить, что одинаково, учитывая, что работу одной и той же силы мы выразили в одном случае через убыль потенциальной энергии, а другом через увеличение кинетической.

Следовательно (1) = (2)

Преподаватель: Преобразуем полученное выражение так, чтобы в левой части выражения стали потенциальная и кинетическая энергии на начало движения, а в правой на момент удара о землю.

Движение мячика могло бы продолжаться сколь угодно долго, если бы не было потерь энергии на сопротивление, т.е. если бы тела взаимодействовали бы только друг с другом и не взаимодействовали бы только силами тяготения или упругости. В данном случае речь идёт о замкнутой системе тел.

Если ввести, что - есть полная механическая энергия, то закон сохранения полной механической энергия можно записать в виде:

- математическая запись закона сохранения полной механической энергии.

- математическая запись закона сохранения полной механической энергии.

Формулировка закона:

Полная механическая энергия замкнутой, или изолированной, системы при всех изменениях в системе сохраняется.

Делая запись в тетради, ещё раз проследите вывод закона сохранения полной механической энергии.

4. Закрепление нового материала (20 минуты)

Решение задач (слайды 6 – 8)

Один обучающийся решает задачу у доски, остальные - в тетрадях.

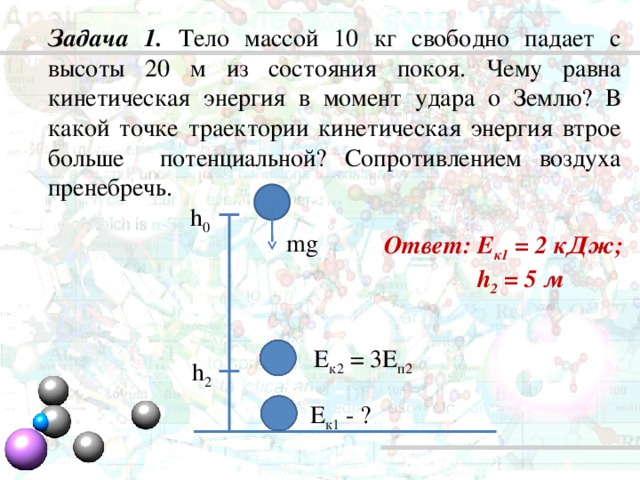

Задача 1. Тело массой 10 кг свободно падает с высоты 20 м из состояния покоя. Чему равна кинетическая энергия в момент удара о Землю? В какой точке траектории кинетическая энергия втрое больше потенциальной? Сопротивлением воздуха пренебречь.

| Дано: m = 10 кг Ѵ0 = 0 h0 = 20 м h1 = 0 Ek2 = 3Eп2 g = 10 м/с2 ![]()

Eк1 - ? h2 - ? | Решение: Согласно закону сохранения энергии, т.к. система замкнутая, Ep0 + Ek0 = Eп1 + Ek1 Примем за тело отсчета Землю, тогда, учитывая, что Ѵ0 = 0; h1 = 0, получим: Eк1 = mgh0, Eк1 = 10·10·20 = 2000 Дж = 2 кДж. Запишем закон сохранения энергии для точки траектории, где Eк2 = 3Eп2

Ответ: Eк1 = 2 кДж; h2 = 5 м. |

Задача 2. Тело, брошенное вертикально вниз с высоты 75 м со скоростью 10 м/с, в момент удара о землю обладало кинетической энергией 1600 Дж. Определить массу тела и скорость тела в момент удара. Сопротивлением воздуха пренебречь. (Ответ: m = 10 кг; Ѵ2 = 40 м/с)

Задача 3. Тело, брошенное вертикально вверх со скоростью 16 м/с. На какой высоте кинетическая энергия камня будет равна его потенциальной энергии? Сопротивлением воздуха пренебречь. ( Ответ: h2 = 6,4 м)

Задача 4. Мяч массой 100 г брошен вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Чему равна его потенциальная энергия в высшей точке подъема?

Сопротивление воздуха не учитывать. (Ответ: Ep2 = 20 Дж)

Задача 5. Импульс тела равен 8 кг·м/с, а кинетическая энергия 16 Дж. Найти массу и скорость тела. (Ответ: Ѵ = 4 м/с; m = 2 кг)

5. Домашнее задание (2 минуты) (слайд 9)

Предлагается 3 вида домашнего задания (на карточках) (Приложение 1).

1). Вы изучаете §35, письменно отвечаете на вопросы после него.

2). Вы решаете 2 задачи, подробно объясняя решение каждой.

А). Брусок массой 2 кг находится на наклонной плоскости с углом наклона 30˚. Какую силу, направленную горизонтально, надо приложить к бруску, чтобы он двигался равномерно по наклонной плоскости? Коэффициент трения бруска о наклонную плоскость равен 0,03.

Б). С какой начальной скоростью надо бросить вертикально вниз мяч с высоты h, чтобы он после удара о землю подпрыгнул относительно начального уровня на высоту ∆ h = h? Считать удар абсолютно упругим.

3). Вы разрабатываете 3 – 4 вопроса с несколькими вариантами ответов на каждый (мини – тест) по материалу, изученному на сегодняшнем уроке, и решаете задачу на применение новых знаний.

Задача. Камень брошен вертикально вверх с начальной скоростью 10 м/с. На какой высоте h кинетическая энергия камня равна его потенциальной энергии.

Оценка за выполнение домашней работы будет выставлена с учетом - правильности выполнения задания, аккуратности оформления, соотношения ваших способностей с выбранным вариантом задания.

6. Рефлексия (3 минуты)

Наш урок подходит к завершению. Подведём итоги урока. Продолжите предложения, которые вы видите на экране (слайд 10).

Теперь мне стало понятно…

Хотелось бы ещё узнать…

Что понравилось на уроке?

Что вызвало затруднения? Почему?

Приложение 1

Домашнее задание

1). Прочитать §35, письменно ответить на вопросы после него.

2). Решить задачи:

А). Брусок массой 2 кг находится на наклонной плоскости с углом наклона 30˚. Какую силу, направленную горизонтально, надо приложить к бруску, чтобы он двигался равномерно по наклонной плоскости? Коэффициент трения бруска о наклонную плоскость равен 0,03.

Б). С какой начальной скоростью надо бросить вертикально вниз мяч с высоты h, чтобы он после удара о землю подпрыгнул относительно начального уровня на высоту ∆ h = h? Считать удар абсолютно упругим.

3). Разработать 3 – 4 вопроса с несколькими вариантами ответов на каждый (мини – тест) по теме и решить задачу:

Задача. Камень брошен вертикально вверх с начальной скоростью 10 м/с. На какой высоте h кинетическая энергия камня равна его потенциальной энергии.

Список использованных источников

1. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике. 10 класс. - М.: ВАКО, 2014. - 400 с.

2. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. – М., 1999.

3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика.10 класс. Учебник. 19-е изд. - М.: Просвещение, 2014. - 366 с.

4. Фирсов, А. В. Физика : учебник для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей /А. В. Фирсов; под ред. Т. И. Трофимовой. – 3-изд., стер. – М. : Академия, 2016. – 432 с.

5. Физика: программы: 7-9 классы, 10-11 классы / Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина, В.В. Кудрявцев и др. - М.: Вентана-Граф, 2014. - 288 с.

Самоанализ урока

1. Внешние связи урока

В курсе физики 10 класса происходит расширение объема понятия энергии. Обучающиесяна более высоком уровне рассматривают механическую энергию, устанавливают связь между работой и изменением потенциальной энергии, работой и изменением кинетической энергии, формулируют закон сохранения полной механической энергии для замкнутой системы тел. В своей деятельности по формированию понятия «энергия» преподавателю необходимо использовать межпредметные связи физики с другими естественнонаучными дисциплинами, в частности с биологией.

По тематическому плану это шестой урок из восьми, отведенных на изучение главы «Законы сохранения механической энергии».

2. Характеристика триединой цели урока с опорой на характеристику группы.

Все этапы урока были направлены на достижение триединой цели урока с учетом особенностей группы.

Обучающиеся в ходе занятия уясняют смысл закона сохранения механической энергии, получают сведения о границах его применимости, приобретают умения описывать преобразование энергии при движении тел.

Создаются условия для формирования умений, обеспечивающих самостоятельное успешное применение закона сохранения механической энергии к решению задач на преобразование энергии при движении тел в различных ситуациях.

Совершенствуются умения студентов самостоятельно выделять главное, обобщать и систематизировать имеющиеся знания. Развивается умение грамотно выражать свои мысли, логически строить рассказ.

Продолжается работа над совершенствованием качеств, отражающих отношение к другому человеку: дисциплинированность, вежливость, добросовестность, товарищество.

Роль данного урока в процессе обучения следующая:

- на уроке можно показать, как физическая теория дает возможность объяснить известные явления природы;

- учить раскрывать смысл физических законов;

- учить соотносить понятия с теми свойствами процессов, для характеристики которых эти понятия вводятся.

Роль урока в изучаемой теме:

- показывает связь между рассмотренными ранее понятиями: работа силы, потенциальная и кинетическая энергия;

- на этом уроке вводится понятие одного из фундаментальных законов физики.

Исходя из государственного стандарта, обучающиеся должны уметь:

- раскрывать смысл закона сохранения энергии;

- описывать преобразование энергии при свободном падении тел, при движении тел с трением;

- приводить примеры, показывающие, что законы физики имеют определенные границы применимости.

3. Характеристика замысла урока. Характеристика этапов урока.

Общая организация урока

Содержание учебного материала представляет собой:

- введение понятия: полная механическая энергия системы;

- нахождение законов: изменения полной механической энергии, сохранения механической энергии;

- применение закона сохранения механической энергии для нахождения кинематических величин.

Отработка умения описывать преобразования энергии при движении тел реализовывалась через выполнение устных и письменных упражнений.

Из раннее изученного на этапе актуализации знаний, необходимо повторить:

- обозначения потенциальной и кинетической энергии,

- формулы для их нахождения и понимание физического смысла данных понятий.

Закрепление изученного осуществлялось выделением основных моментов нового материала, приведением в систему полученных знаний, отработкой навыков использования закона при решении задач.

Развивающие аспекты достигались постановкой вопросов, направляющих мыслительную деятельность учащихся в нужное русло.

Воспитывающие – созданием ситуаций, где могут проявиться перечисленные качества; личным примером.

Занятие было построено следующим образом:

На этапе проверки имеющихся знаний, умений, навыков было проверено знание студентов понятий потенциальной и кинетической энергии, инерции, их обозначений, единиц измерения и законов, определяющих физический смысл.

Проверка проведена в форме физического диктанта. Затем обучающиеся произвели взаимопроверку. Работа велась в группах по двое, более слабые учащиеся имели возможность скорректировать свои знания. Были проверены и скорректированы знания всех обучающихся (аргументированные оценки), проведена работа по развитию речи обучающихся, создан положительный эмоциональный фон урока, т.к. обучающиеся успешно продемонстрировали свои знания (задания для этого были подобраны посильные всем).

На этапе усвоения новых знаний учащиеся пытаются самостоятельно объяснить новое решение. Учитывая возможности студентов, не следует ждать, что они объяснят все правильно, но при помощи наводящих вопросов их можно подвести к желаемому результату. В процессе беседы преподаватель добивается полных, грамотно построенных ответов; помощи однокурсников отвечающему. После выявления основных моментов решения преподаватель делает обобщение: выводит законы изменения и сохранения механической энергии, границы применимости законов. Репродуктивное изложение выбрано в целях экономии времени, и не готовности обучающихся к проблемному изложению.

На этапе закрепления нового материала обучающиеся анализируют и решают несколько задач. Задачи подобраны на применение и того и другого закона. Со стороны преподавателя продолжается работа по развитию грамотной речи студентов.

На этапе информирования о домашнем задании обучающимся предложено 3 вида домашнего задания (на карточках) и подробный инструктаж выполнения к каждому заданию. Объем и форму задания обучающиеся выбирают самостоятельно, но преподаватель обращает внимание студентов на то, что минимальный объем задания не может заслуживать максимальной оценки и не поможет студентам овладеть новым материалом в достаточной степени.

На рефлексивно – оценочном уровне обучающиеся оценивают свою деятельность, свои успехи в решении задач, которые они сами поставили. Преподаватель также аргументировано оценивает работу каждого.

Наиболее положительно повлияли на ход занятия и на его конечный результат следующие учебно - воспитательные моменты:

- проверка опорных знаний в форме физического диктанта и взаимопроверка вызвала оживление в группе;

- на этапе изучения нового материала продемонстрированные опыты привлекли внимание, произвели запланированное впечатление на обучающихся и сыграли значительную роль в мотивации учебной деятельности на данном занятии;

- дифференцированное домашнее задание, уровень которого можно выбрать самостоятельно, дает ощущение некоторой свободы, и учитывает индивидуальные склонности и желания;

- аргументированная оценка преподавателя, оправдавшая ожидания студентов, помогла закончить урок в хорошем настроении и с уверенностью в собственных силах.

Структура занятия полностью соответствовала триединой цели урока, замыслу урока, учитывала возможности, способности, особенности группы.

Замысел, построение, сама идея занятия, учет возможностей группы способствовали удачному проведению урока.

Проверка домашней работы показала – цели урока достигнуты.

Методическая сторона урока и его оборудование

На уроке были использованы различные педагогические технологии: интерактивные (применение презентации.); здоровьесберегающие (смена заданий, создание условий для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса, соответствие условий обучения санитарным нормам); проблемного обучения (создание проблемной ситуации).

Методы обучения: на уроке мною были использованы следующие методы обучения: словесный, частично-поисковый, наглядный, метод обобщающего повторения, метод решения задач. Эти методы обучения обеспечивали поисковый и творческий характер познавательной деятельности учащихся.

Предлагались разные формы работы: фронтальная, индивидуальная, работа в парах.

Использовались средства обучения: демонстрационное оборудование, теоретический материал по новой теме, презентация, карточки с заданиями.

Урок прошел организованно, был логический переход от одного этапа к другому, было четкое управление учебной работой учащихся, владение классом, соблюдение дисциплины. Был правильно определен объем учебного материала на уроке, умелое распределение времени, характер обучения был демократичным, объективным. На занятии царила доброжелательная атмосфера, и обучающиеся чувствовали себя достаточно свободно.

Цели были реализованы: дети познакомились с новой темой, вспомнили все изученное ранее о механическом движении, научились объяснять явление инерции. Удалось решить на необходимом уровне поставленные задачи урока и при этом избежать перегрузки студентов.

Из данного урока на будущее можно сделать следующие выводы: необходимо поддерживать в обучающихся интерес к важному для них предмету; следует чаще использовать информационно-коммуникативные технологии и ЦОР на уроках; новый материал дети лучше воспринимают, если использован метод организации наблюдения.

)

)

)

)