ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ….. УЧАСКА

Под производственной программой понимаются количество и трудоемкость воздействий по видам ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО), ТР автомобилей и агрегатов, исчисляемых за год, месяц, смену. Производственная программа может определяться в целом по автотранспортному предприятию или группам автомобилей (по типам, моделям), а также зонам, участкам.

1.1. Произведем корректирование нормативного пробега до КР

LкКР = LнКР · К1· К2· К΄3 = км.

где LнКР - нормативный пробег до капитального ремонта из табл.2.3 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»;

К1 - коэффициент корректирования в зависимости от условий эксплуатации автомобилей из табл. 2.8 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», для………………;

К2 - коэффициент корректирования в зависимости от модификации подвижного состава из табл. 2.9 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», для ……………………………;

К΄3 - коэффициент корректирования в зависимости от природно-климатических условий из табл. 2.10 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», ……………………...

1. 2. Произведем корректирование удельной трудоемкости ТР

tтр = tнтр · К1 · К2 · К3 · К4 · К5 = чел·час/1000км

tнтр - удельная трудоемкость текущего ремонта из табл. 2.2 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»;

К1 - коэффициент корректирования в зависимости от условий эксплуатации автомобилей из табл. 2.8 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», для……………………….;

К2 - коэффициент корректирования в зависимости от модификации подвижного состава из табл. 2.9 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», для ……………………………;

К´3 - коэффициент корректирования в зависимости от природно-климатических условий из табл. 2.10 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», ………………………….;

К4 - коэффициент корректирования в зависимости от пробега с начала эксплуатации из табл. 2.11 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», для фактического пробега автомобилей …………….;

К5 - коэффициент корректирования из табл.2.12 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», для списочного парка от 100 до 200 автомобилей при одной технологически совместимой группе …………….

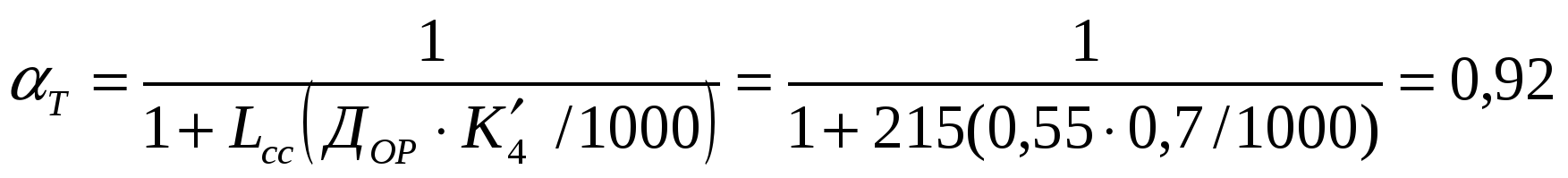

1.3. Произведем расчет величины коэффициента технической готовности

где lcc – среднесуточный пробег автомобилей, км;

Дор – продолжительность простоя автомобиля в ТО и ТР из табл.2.6 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», для грузовых автомобилей ……………..;

К'4 — коэффициент корректирования продолжительности простоя в ТО и ремонте в зависимости от пробега с начала эксплуатации из табл.2.11 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», для фактического пробега автомобилей 160000 - ………….

1.4. Произведем расчет годового пробега парка автомобилей

Lгод = lcc· Асп · Дрг · αт = км

где lсс – среднесуточный пробег автомобиля, км;

ДРГ – количество рабочих дней в году;

АСП – среднесписочное количество автомобилей, ед.;

αТ – коэффициент технической готовности подвижного состава.

1.5. Произведем расчет годового объема работ в зоне ТР

чел·час/1000 км.

чел·час/1000 км.

1.6. Определим годовой объем работ приходящегося на………….участок

чел·час/1000км.

чел·час/1000км.

где %УЧ – доля работ приходящаяся на …………. участок - 5%.

1.7. Определим фонд рабочего времени

ФРМ = Тсм · (Дк –Дв –Дп – До) = 8· (365 –104 – 16 – 32) = 1704 часов

где Тсм – продолжительность рабочей смены, ч;

Дк – число календарных дней в году;

Дв – число выходных дней в году;

Дп – число праздничных дней в год;

До - дни отпуска.

1.8. Определим число рабочих для …………….участка

1.9. Распределите рабочих по видам работ, разрядам, системам оплаты с учетом условий труда

|

Виды работ |

Списочное количество рабочих | Из них |

| сдельщики | повременьщики |

| нормал.усл. | тяж.условия | нормал.усл. | тяж.условия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Слесарь - топливщик | 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

РАЗДЕЛ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗОНЫ ТО

1.1. Произведите корректирование нормативного пробега до КР

LкКР = LнКР · К1 · К2 · К΄3 =

где LнКР - нормативный пробег до капитального ремонта из табл.2.3 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»;

К1 - коэффициент корректирования в зависимости от условий эксплуатации автомобилей из табл. 2.8 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»…………..;

К2 - коэффициент корректирования в зависимости от модификации подвижного состава из табл. 2.9 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»………………;

К΄3 - коэффициент корректирования в зависимости от природно-климатических условий из табл. 2.10 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»……………..

1.2. Произведите корректирование периодичности ТО

LкТО = LнТО · К1 · К2 · К΄3 =

где Lнто - нормативная периодичность ТО из табл.2.1 «Положения о ТО и ремонте автомобильного транспорта».

2. 3. Произведите корректирование удельной трудоемкости ТО

t TO = t нTO · К2 · К5 =

где tнтО - удельная трудоемкость ТО из табл. 2.2 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»;

К2 - коэффициент корректирования в зависимости от модификации подвижного состава из табл. 2.9 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»………………..;

К5 - коэффициент корректирования из табл.2.12 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»……………...

1.4. Произведите расчет величины коэффициента технической готовности

где lcc – среднесуточный пробег автомобилей, км;

Дор – продолжительность простоя автомобиля в ТО и ТР из табл.2.6 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»……………..;

К'4 — коэффициент корректирования продолжительности простоя в ТО и ремонте в зависимости от пробега с начала эксплуатации из табл.2.11 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»………………;

Дкр – продолжительность простоя автомобиля в капитальном ремонте из табл. 2.6 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»…………………;

Lкр – принятая к расчету средневзвешенная величина межремонтного пробега, км.

1.5. Произведите расчет годового пробега парка автомобилей

Lгод = lcc· Асп · Др.г · αт =

где lсс – среднесуточный пробег автомобиля, км;

ДРГ – количество рабочих дней в году;

АСП – среднесписочное количество автомобилей, ед.;

αТ – коэффициент технической готовности подвижного состава.

1.6. Произведите расчет годового количества ТО

1.7. Определите годовой объем работ зоны ТО

TТО = tТО · NгТО = чел·час;

1.8. Определите фонд рабочего времени

ФРМ = Тсм · (Дк –Дв –Дп – До) =

где Тсм – продолжительность рабочей смены, ч;

Дк – число календарных дней в году;

Дв – число выходных дней в году;

Дп – число праздничных дней в год;

До - дни отпуска.

1.9. Определите число рабочих для зоны ТО

1.10. Распределите рабочих по видам работ, разрядам, системам оплаты с учетом условий труда

|

Виды |

Списочное количество рабочих | Из них |

| работ | сдельщики | повременьщики |

|

| нормал.усл. | тяж.условия | нормал.усл. | тяж.условия |

|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА УЧАСТКА ИЛИ ЗОНЫ ТО

Капитальные вложения представляют собой совокупность затрат на воспроизводство основных средств и улучшение их качественного состава - создание новых, расширение и модернизацию действующих.

Воспроизводство основных средств - это хозяйственный процесс. Как и любой другой хозяйственный процесс, он отражается в бухгалтерском учете как совокупность затрат и результатов. В учете отражаются прежде всего затраты в процессе капиталовложений, т.е. затраты на проектирование, строительство и реконструкцию объектов, приобретение и монтаж оборудования, машин, приборов, затраты на покупку готовых объектов и пр. Результатом процесса капитальных вложений являются новые или реконструированные объекты основных средств.

Разнообразие капитальных вложений требует правильной их группировки.

По технологической структуре капитальные вложения подразделяют на строительные и монтажные работы; оборудование, инструмент и инвентарь; прочие капитальные работы и затраты.

К строительным относят работы, связанные с возведением, расширением и восстановлением зданий и сооружений, устройством оснований и фундаментов, подготовкой и планировкой территории застройки и пр. К монтажным работам относится монтаж оборудования, сборка и установка технологического, энергетического, подъемно-транспортного и иного оборудования, которое может эксплуатироваться только после сборки и установки на фундамент на месте его постоянного использования.

В состав оборудования, инструмента и инвентаря входят оборудование, требующее монтажа, и оборудование, инструмент, инвентарь, не требующие монтажа. К первому виду относится оборудование, которое может быть введено в действие только после сборки частей и прикрепления к фундаменту, основанию или другим конструкциям зданий и сооружений. Оборудование, не требующее монтажа, - это автомобили и другие транспортные средства, свободно стоящие станки и т.п., которые не требуют дополнительных затрат на установку.

К прочим капитальным вложениям относят проектно-изыскательские работы, работы по бурению, расходы на отвод земельных участков и переселение в связи со строительством, другие работы и затраты, предусмотренные в смете строительства.

2.1. Стоимость оборудования и технологической оснастки участка или зоны ТО

| № п/п | Перечень оборудования | Тип, модель | Цена единицы оборудования | Кол-во единиц | Итого затрат

(руб.) | Габаритные размеры (мм) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Итого | Цо = | Sо = |

2.2. Затраты на монтаж оборудования

Цмо = Цо · Пмо / 100 % =

где Цо – цена оборудования в руб., подлежащего монтажу;

Пмо - процент на монтаж оборудования определяется в пределах от 7до 10% от стоимости оборудования.

2.3 Затраты на строительные работы

Vзд – объем здания в м3

Vзд =Sм2 · h = 324 · 5 = 1620 м3

где Sм2 – площадь участка или зоны ТО определяемая фактической площадью занимаемой технологическим оборудованием и организационной оснасткой, с учетом коэффициента плотности его расстановки от 3 до 4 (м2);

h – высота участка или зоны ТО принимается в пределах от 4 до 6 (м).

Цзд = Цм3 · Vзд =

где Цм3 – цена 1 м3 здания, применяется по укрупненным нормативам 6000 руб.

21.4 Рассчитываем общую сумму капитальных затрат на организацию производства участка или зоны ТО

К = Цо + Цмо + Цзд =

РАЗДЕЛ 3. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

3.1. Рассчитываем годовое количество затрат на запасные части для зоны ТР

где HТР – норматив затрат на запасные части и материалы при ТР для соответствующего автомобиля;

КПОВ – коэффициент изменения цен на запасные части и материалы, принимаемый в пределах от 1,05 до 1,075.

К1 - коэффициент корректирования в зависимости от условий эксплуатации автомобилей из табл. 2.8 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»……………;

К2 - коэффициент корректирования в зависимости от модификации подвижного состава из табл. 2.9 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»……………..;

К΄3 - коэффициент корректирования в зависимости от природно-климатических условий из табл. 2.10 «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»……………….

3 .2. Рассчитываем годовое количество затрат на материалы для зоны ТР

.2. Рассчитываем годовое количество затрат на материалы для зоны ТР

3.3. Определим общее количество затрат на запасные части и материалы при выполнении ТР

М = ЦЗЧ + ЦМ =

3.4.

РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РАБОЧИХ УЧАСТКА ИЛИ ЗОНЫ ТО

Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. (ст. 129 ТК России) Заработная плата — денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свой труд.

4.1. Определите среднечасовую тарифную ставку по разрядам с учетом условий труда

Счас. = С3час. · I + С4час. · q + С5час. · I + С6час. · q / NРР =

где С3час. – средняя часовая ставка 3 разряда – ….. рублей;

С4час. – средняя часовая ставка 4 разряда – …… рублей;

С5час. – средняя часовая ставка 5 разряда – …… рублей;

С6час. – средняя часовая ставка 6 разряда – ……. рублей;

I;q;w – количество рабочих работающих по данному разряду.

4.2. Произведите расчет суммы затрат заработной платы по тарифным ставкам

ФЗПТ = Счас. · Т =

где Т - годовая трудоемкость работ на объекте проектирования.

4.3. Определите премии рабочим, включаемые в основную зарплату

ФПР = ФЗПТ · %ПР / 100% =

где ФПР – годовой фонд премий;

%ПР – процент премий принимаемый в пределах от 10 до 25%.

4.4. Произведите расчет основной заработной платы

ОЗП = ФЗПТ + ФПР =

4.5. Определите процент дополнительной заработной платы

ПДЗП = (ДО · 100%) / (ДК – ДВ – ДП – ДО) + 1%

4.6. Произведите расчет дополнительной заработной платы

ДЗП = ОЗП · П

ДЗП / 100% =

4.7. Определите общий фонд заработной платы рабочих

ОФЗП = ОЗП + ДЗП =

4.8. Определим общий фонд заработной платы с учетом районной надбавки

ОФЗПРН = ОФЗП · Q =

где Q - надбавка к заработной плате в зависимости от районного коэффициента:

для теплого 1,1;

для умеренно-холодного 1,15;

для холодного 1,2

4.9. Определим отчисление на социальное страхование

ОС.СТ. = ОФЗПРН · НО / 100% =

где НО – норматив отчислений в социальное страхование 4,5%.

4.10. Определите общий фонд заработной платы рабочих с отчислениями в социальное страхование

ОФЗПС.СТ. = ОФЗПРН + ОС.СТ. =

4.11. Определите среднемесячную заработную плату рабочего

ЗПМЕС. = ОФЗПС.СТ. / NРР · 12 =

4.12. Заработная плата подлежит выплате на руки с учетом обязательных удержаний в пенсионный фонд, подоходный налог и т.д.

ЗП на руки = ЗПМЕС – 15% =

РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТ СМЕТЫ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ

Общехозяйственные расходы – это затраты, которые несет предприятие на выполнение функции обслуживания и управления своих подразделений, относящихся как к основному, так и вспомогательному производству.

5.1. Содержание зданий и сооружений

ЦСЗД = 160 · VЗД =

где 160 руб. – норма расходов на 1 м3 производственного здания;

VЗД – объем здания участка или зоны ТО.

5.2. Текущий ремонт зданий и сооружений

ЦТРЗД = ЦЗД · ПТРЗД / 100% =

где Ц

ЗД – цена здания; П

ТРЗД – процент расходов на текущий ремонт принимается от 1,2 до 1,3%.

5.3. Содержание и ремонт оборудования

Ц

СО = Ц

ОМО · П

СО / 100% = где Ц

ОМО – стоимость оборудования с учетом монтажа;

ПСО – процент расходов на содержание и ремонт оборудования принимается 4-5%.

5.4. Амортизация основных фондов на полное восстановление

а) амортизация зданий

ЦАЗД = ЦЗД · ПАЗД / 100% =

где ПАЗД – норма амортизации зданий в процентах от их стоимости – 1,2%.

б) амортизация оборудования

ЦАОМО = ЦОМО · ПАО / 100% =

где ПАО – норма амортизации оборудования в процентах от его стоимости 5%.

в) итоги амортизации основных фондов

ЦАОФ = ЦАЗД + ЦАОМО =

5.5. Возмещение износа и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

ЦМБИ = NРР · 2000 =

где 2000 – норма затрат на 1 рабочего в руб.

5.6. Вспомогательные материалы

ЦВМ = NРР · 2350 =

где 2350 – норма затрат на 1 рабочего в руб.

5.7. Топливо и электроэнергия для технологических нужд

ЦТЭ = ЦОМО · Птэ / 100 % =

где П

ТЭ – процент расходов на топливо и электроэнергию от 3 до 4%.

5.8. Охрана труда и техника безопасности

ЦОТ = ОФЗПРН · ПОТ / 100 % =

ОФЗПРН – общий фонд зарплаты основных рабочих с районной надбавкой;

ПОТ – процент затрат на охрану труда и технику безопасности – 6%.

5.9. Противопожарные мероприятия

ЦПП = NРР · 2500 =

где 2500 руб. – норма затрат на противопожарные мероприятия в расчете на одного рабочего;

5.10. Прочие общехозяйственные расходы

ЦПОХР = ОФЗПРН · ППОХР / 100 % =

где ОФЗПРН – общий фонд заработной платы основных рабочих с районной надбавкой;

ППОХР – процент прочих общехозяйственных расходов принимается в пределах от 3,5 до 4,5%, в зависимости от величины общего фонда заработной платы.

5.11. Общая сумма общехозяйственных расходов определяется на основании предварительно выполненных расчетов

Смета общехозяйственных расходов

| № п/п | Наименование статей | Номер пункта | Единица измерения | Сумма |

| 1 | Содержание зданий и сооружений | 5.1. | руб. |

|

| 2 | Текущий ремонт зданий и сооружений | 5.2. | руб. |

|

| 3 | Содержание и ремонт оборудования | 5.3. | руб. |

|

| 4 | Амортизация основных фондов | 5.4. | руб. |

|

| 5 | Возмещение износа МБП | 5.5. | руб. |

|

| 6 | Вспомогательные материалы | 5.6. | руб. |

|

| 7 | Топливо и электроэнергия для технологических нужд | 5.7. | руб. |

|

| 8 | Охрана труда и техника безопасности | 5.8. | руб. |

|

| 9 | Противопожарные мероприятия | 5.9. | руб. |

|

| 10 | Прочие общехозяйственные расходы | 5.10. | руб. |

|

| | ИТОГО: | 5.11. | руб. | Цохр = |

Цохр – общая сумма общехозяйственных расходов будет относиться на себестоимость выполнения работ участка или зоны ТО по которым ведется расчет.

РАСДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТЫ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Смета затрат представляет собой сводный план всех расходов предприятия на предстоящий период производственно-финансовой деятельности. Она определяет общую сумму издержек производства по видам используемых ресурсов, стадиям производственной деятельности, уровням управления предприятием и другим направлениям расходов.

6.1. Смета затрат на производство работ участка или зоны ТО

| № п/п | Статьи затрат | Единица измерения | Номер пункта | Сумма |

| 1 | Общий фонд зарплаты основных рабочих с отчислениями в социальное страхование | руб. |

|

|

| 2 | Запасные части и материалы | руб. |

|

|

| 3 | Общехозяйственные расходы | руб. |

|

|

| 4 | Всего | руб. |

|

|

6.2. Себестоимость человеко-часа выполнения работ на участке зоны ТР

S = Цп / ТУЧ =

6.2. Себестоимость выполнения соответствующего ТО

S = ЦП / NТО =

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДТСВА

7.1. Мероприятия по снижению себестоимости выполнения работ

План организационно-технических мероприятий — система плановых мероприятий по совершенствованию организации производства и труда, внедрению новой техники и технологии, научно-технических достижений в производство; является составной частью предприятия.

План организационно-технических мероприятий включает комплекс организационных и технических работ, осуществляемых в целях повышения технического уровня производства и выпускаемой продукции, освоения производства новых высококачественных изделий.

Основной целью плана организационно-технических мероприятий является выполнение заданий по освоению производства новой продукции с меньшими издержками производства, высокого качества, внедрение передового опыта.

План организационно-технических мероприятий входит в состав плана повышения эффективности производства и включает следующие подразделы:

а) создание новой и повышение качества выпускаемой продукции;

б) внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов;

в) совершенствование управления, планирования и организации производства;

г) мероприятия по научной организации труда.

По каждому подразделу составляется план конкретных мероприятий, указываются сроки исполнения, исполнители, источники финансирования и экономический эффект.

Выполнение мероприятий должно оформляться актом внедрения, составляемым по установленной форме. Одновременно определяется сумма экономии по каждому мероприятию, полученная с момента его внедрения в производство и в расчете на год, в том числе экономия от снижения материальных и трудовых затрат, относительного высвобождения работников. Разработка и выполнение плана организационно-технических мероприятий является важнейшим условием внедрения достижений науки и техники в производство, повышения эффективности производства и качества продукции. Это имеет особенно большое значение в условиях, когда осуществляется перевод предприятий на полный хозяйственный расчет, предполагающий максимальное использование резервов производства.

Одним из основных путей снижения затрат на приобретаемое сырье и материалы является снижение материалоемкости продукции.

Снижение материалоемкости достигается следующими путями:

- внедрение технологии, сокращающей или исключающей образование неиспользуемых отходов;

- применение инновационных материалов;

- оптимизация и периодическое сокращение норм расхода материалов;

- материальное и моральное стимулирование бережного отношения к расходу ресурсов работниками предприятия;

- использование результатов научных исследований в сфере ресурсосбережения при разработке технологии производства;

- разработка стратегии и тактики ресурсосбережения;

- модернизация средств производства;

- вторичное использование отходов производства.

Таким образом, существуют общие для всех предприятий резервы снижения материальных затрат, например, утилизация и увеличение объема использования вторичного сырья из отходов, использование инновационных технологий и материалов.

Таким образом предложенные мероприятия позволят сэкономить затраты запасных частей и материалов на 5-7%, общехозяйственных расходов на 4-6%.

Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий

Сравнительная таблица

| № п/п | Статьи затрат | Единица измерения | До мероприятий | После мероприятий |

| 1 | Общий фонд зарплаты основных рабочих с отчислениями в социальное страхование | руб. |

|

|

| 2 | Затраты на материалы и запасные части | руб. |

|

|

| 3 | Общехозяйственные расходы | руб. |

|

|

| 4 | Всего |

| ЦП = | ЦП-2 = |

7.2. Определите стоимость выполнения работ на участке или зоне ТО

С = S · 1,25 =

где 1,25 - фиксированная надбавка к себестоимости для установления цены.

7.3. Определите годовой доход от выполнения работ

ДГ = С · NТО =

7.4. Определите годовую валовую прибыль от выполнения работ

ПГ = ДГ – ЦП-2 =

7.5. Определите уровень рентабельности при организации работ

R = ПГ · 100% / К =

7.6. Определите срок окупаемости капитальных вложений при производстве работ

W = К / ПГ =

РАЗДЕЛ 8. ОРАГНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ

8.1. Организация труда и основные принципы ТО и ТР

Под организацией труда понимают разработку и внедрение системы организационно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на совершенствование методов и условий труда на основе использования последних достижений науки и техники и обеспечивающих повышение производительности труда.

В экономическом плане целью организации труда является улучшение использования рабочего времени, экономия затрат труда, сокращение трудоемкости производственных процессов.

Целью организации труда в АТП - повышение общей продуктивности труда - решается с помощью:

- более рациональной организации труда;

- внедрения передовых форм труда (разделения и кооперации);

- механизации и автоматизации управления производством;

- улучшения условий труда;

- стимулирования производственных и инженерно-технических работников.

Применение рациональной организации труда возможно на основе изучения и анализа существующей организации труда, изучения использования рабочего времени при выполнении отдельных операций технологического процесса технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Для этого используются методы хронометрирования и фотографирования, позволяющие выявить и устранить непроизводительные затраты рабочего времени и внедрить наиболее эффективные методы выполнения отдельных операций, обеспечивающие удобную позу работающего, минимальное количество движений и экономию физических сил.

Изучение учетных и отчетных данных также дает возможность выявить резервы рабочего времени, степень использования оборудования и принять меры к его более интенсивному использованию, а также к внедрению более призводительного оборудования.

Научная организация труда предусматривает правильную организацию и обеспечение рабочих мест: рациональную планировку и оснащение рабочих мест инструментом, приспособлениями и оборудованием, способствующими интенсификации труда вследствие механизации и автоматизации производственных процессов, а также материально-техническое снабжение (материалами, запасными деталями и т. д.) каждого рабочего места в соответствии с запланированным объемом работ, установление плановых показателей трудовых и материальных затрат (фонд заработной платы, материалы, запчасти, электроэнергия).

Одним из основных положений НОТ является рациональное разделение и кооперация труда.

Разделение труда является основой специализации рабочих и повышения производительности труда. Примером разделения труда может служить поточная организация технического обслуживания автомобилей, при которой каждый рабочий специализируется на выполнении определенных операций. При этом многократность повторения комплекса движений на данной операции, пользование определенными инструментами и оборудованием, установившийся ритм производства способствуют повышению производительности труда и качества выполнения работ.

Кооперация - такая форма организации трудового процесса, при которой в результате разделения труда операции, выполняемые отдельными рабочими, взаимосвязаны и одновременно выполняются группой рабочих (бригадой), чем обеспечивается непрерывность производственного процесса. Примером такой организации производства с разделением и кооперацией является агрегатно-участковый метод технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей.

Одним из видов разделения и кооперации труда является отделение основной работы от вспомогательной. При этом квалифицированный рабочий получает возможность использовать все свое время на выполнение сложных и ответственных операций, что приводит к снижению трудовых затрат.

При бригадном методе (комплексные, смазочные бригады) применяется кооперация труда и совмещение профессий.

Работа над совершенствованием форм разделения и кооперации труда должна привести к минимальной длительности производственного цикла путем обеспечения параллельности выполнения различных операций и устранения неравной нагрузки у отдельных рабочих.

Условия труда определяются санитарно-гигиеническими и психофизиологическими данными, состоянием охраны труда и техники безопасности. Условия труда в производственных помещениях оценивают по показателям температуры и относительной влажности, освещенности и скорости движения воздуха. Применение рационального и гигиенического освещения, обеспечение гигиенической воздушной среды в цехе, снижение шума и вибраций, внедрение научно обоснованной окраски оборудования, эстетического оформления интерьера цеха, рационального музыкального режима, чистоты и порядка, современных моделей рабочей одежды способствует снижению травматизма и брака и повышению производительности труда. Последнее в значительной степени зависит также от режима труда и отдыха.

Важным вопросом НОТ является механизация и автоматизация управления производством.

Одним из вопросов НОТ является материальное и моральное стимулирование производственных и инженерно-технических работников в зависимости от результатов их труда. Необходимо правильное сочетание обоих видов стимулирования, постоянное поощрение трудовой активности и творческой инициативы, разработка показателей премирования, способствующих созданию постоянной коллективной заинтересованности в повышении качества технического обслуживания, текущего ремонта и сокращения сроков простоя автомобилей.

8.2. Форма и система заработной платы на участке или зоне ТО

Формы и системы оплаты труда определяют разные способы начисления заработка работникам.

Существуют две формы заработной платы — сдельная и повременная. Использование той или иной формы оплаты труда зависит от условий производства. В каждом конкретном случае должна применяться та форма оплаты труда, которая в наибольшей степени соответствует организационно-техническим условиям производства и тем самым способствует улучшению результатов трудовой деятельности.

Сдельная форма оплаты труда. При ней размер заработка рабочему начисляется за каждую единицу произведенной продукции или выполненного объема работ по сдельным расценкам, которые рассчитываются исходя из тарифной ставки, соответствующей разряду данного вида работ, и установленной нормы выработки (времени).

Применение сдельной оплаты труда возможно только при соблюдении следующих условий:

- имеются количественные показатели выработки, правильно отражающие затраты труда и возможность применить их с достаточной точностью;

- рабочим созданы реальные возможности увеличить выпуск продукции (объем выполненных работ) по сравнению с установленными нормами;

- существует необходимость увеличивать объем производства или выполняемых работ на данном рабочем месте;

- выяснена эффективность затрат на организацию нормирования труда и проведен точный учет изготовленной продукции или выполненного объема работ;

- обеспечен рост выработки вследствие сдельной оплаты труда, исключающий ухудшение качества продукции, нарушения технологии производства и правил техники безопасности.

Сдельная форма оплаты труда в зависимости от способа учета выработки и применяемых видов дополнительного поощрения (премии, повышенные расценки) подразделяется на системы: прямую сдельную, косвенную сдельную, сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную, аккордную.

В зависимости от того, как определяется заработок рабочего — по индивидуальным или групповым показателям работы, — каждая из этих систем может быть индивидуальной или коллективной (бригадной).

При прямой сдельной системе заработной платы труд рабочего оплачивается по расценкам за единицу произведенной продукции, которые определяются делением тарифной ставки разряда работы на соответствующую норму выработки или умножением тарифной ставки разряда работы на соответствующую норму времени. Общий заработок рассчитывается путем умножения сдельной расценки на количество произведенной продукции за расчетный период.

Создавая значительную личную материальную заинтересованность рабочего в повышении индивидуальной выработки, прямая сдельная система оплаты труда в то же время слабо материально заинтересовывает его в достижении высоких общих показателей работы бригады, участка, цеха, а также в повышении качественных показателей работы, экономном расходовании материальных ценностей. Поэтому она чаще применяется в сочетании с премированием рабочих за выполнение и перевыполнение как общих, так и конкретных количественных и качественных показателей.

При косвенной сдельной системе оплаты труда размер заработка рабочего ставится в прямую зависимость от результатов труда обслуживаемых им рабочих-сдельщиков. Эта система оплаты труда, как правило, применяется для оплаты вспомогательных рабочих, наладчиков и настройщиков в машиностроении, помощников мастеров в текстильной промышленности и других работников, занятых обслуживанием основных технологических процессов.

Общий заработок рассчитывается либо путем умножения ставки вспомогательного рабочего на средний процент выполнения норм обслуживаемых рабочих-сдельщиков, либо умножением косвенной сдельной расценки на фактический выпуск продукции обслуживаемых рабочих.

Расценка определяется как частное от деления тарифной ставки рабочего, оплачиваемого по данной системе, на суммарную норму выработки обслуживаемых им производственных рабочих.

При сдельно-премиальной системе заработной платы рабочий сверх заработка по прямым сдельным расценкам дополнительно получает премию за определенные количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими на предприятии условиями премирования. Премирование рабочих может осуществляться как из фонда заработной платы, так и из фонда материального поощрения на основе следующих показателей:

- при повышении производительности труда и увеличении объема производства, в частности при выполнении и перевыполнении производственных заданий и личных планов, технически обоснованных норм выработки, снижении нормируемой трудоемкости;

- при повышении качества продукции и улучшении качественных показателей работы (например, увеличение производства продукции высшего качества, повышение сортности продукции, бездефектное изготовление продукции и т.д. — условия премирования);

- при экономии сырья, материалов, инструмента и других материальных ценностей.

Система премирования и размер премии определяются задачами улучшения деятельности предприятия, значением и ролью данного производственного участка, характером норм, объемом и сложностью плановых заданий.

Премирование рабочих производится, как правило, по результатам работы за месяц.

Размер увеличения сдельных расценок в зависимости от степени перевыполнения исходной базы показателей определяется в каждом конкретном случае специальной шкалой.

К основным требованиям при использовании сдельно-прогрессивной системы следует отнести правильное установление исходной базы, разработку эффективных шкал повышения расценок, точный учет выработки продукции и фактически отработанного каждым рабочим времени.

Применение данной системы оплаты труда на практике оправдано лишь на «узких» участках производства, а также там, где нужно стимулировать ускоренный выпуск продукции.

При аккордной системе оплаты труда расценка устанавливается на весь объем работы, а не на отдельную операцию. Размер аккордной оплаты определяется на основе действующих норм времени (выработки) и расценок, а при их отсутствии — на основе норм и расценок на аналогичные работы.

Обычно при аккордной оплате рабочие премируются за сокращение сроков выполнения заданий, что усиливает стимулирующую роль этой системы в росте производительности труда.

К основным условиям эффективного применения этой системы оплаты труда следует отнести установление обоснованных норм выработки (времени) и расценок на заданный объем работы, введение эффективной системы премирования и контроля за качеством выполнения работ (чтобы сокращение сроков выполнения аккордного задания не сказывалось отрицательно на качестве его выполнения).

8.3. Охрана труда и техника безопасности на участке или зоне ТО

Обеспечение комфортных условий труда на предприятиях по эксплуатации, ремонту и обслуживанию автомобилей следует отнести к санитарно-гигиеническим мероприятиям, направленным на выполнение требований охраны труда.

Комфортные условия труда на рабочих местах и в производственных помещениях зависят от параметров микроклимата, освещенности, шума, вибрации, интенсивности теплового и инфракрасного излучений, которые регламентируются соответствующими нормативными актами.

Тепловой баланс между организмом человека и окружающей его производственной средой зависит от микроклимата. К мероприятиям, обеспечивающим оптимальный микроклимат производственных помещений на предприятиях по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобилей, относятся:

удаление источников избыточного тепловыделения;

снижение тепловыделения при помощи вентиляции;

автоматизация и механизация тяжелого физического труда;

применение средств защиты от теплового излучения;

применение кондиционирования воздуха и отопления;

обеспечение СИЗ.

Устранение источников тепловыделения возможно при изменении технологических процессов обслуживания и ремонта АТС, а также замене производственного оборудования (например, замене печей с открытым пламенем на печи с индукционным нагревом), сокращении длины паропроводов и др.

Тяжелый физический труд человека при высоких температурах окружающего воздуха способствует быстрому нарушению терморегуляции организма, поэтому необходима автоматизация и механизация работ в цехах с высокой температурой воздуха, где возможны значительные физические нагрузки, например в кузнечных цехах. Защита от теплового излучения оборудования и материалов осуществляется посредством установки стационарных и переносных защитных экранов, которые по принципу действия подразделяются на поглощающие и отражающие. Экраны не только защищают от теплового излучения, но и предохраняют работников от разлетающихся искр, расплавленного металла, окалины, шлака.

Организация отопления и вентиляции в производственных помещениях регламентируется положениями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и ПОТ Р М-027-2003.

Система отопления должна обеспечивать равномерный нагрев воздуха в помещении, возможность местного регулирования и отключения, удобство эксплуатации, а также доступ для ремонта. Нагревательные приборы парового отопления следует защитить кожухом и регулярно очищать от пыли.

Для контроля параметров микроклимата во всех помещениях предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей на видном месте должны быть установлены термометры. Расстояние от ворот или входных дверей до места установки термометров должно составлять 5 ... 10м.

В холодный период года в рабочие зоны, осмотровые канавы на участках по ремонту и обслуживанию автомобилей воздух должен подаваться с температурой 16 ... 25 ОС.

При расчете общеобменной вентиляции нужно учитывать, что количество приточного воздуха должно быть достаточным для компенсации количества воздуха, удаляемого местными отсосами от локальных источников вредных или тепловых выбросов.

Помещения для регенерации масла, ремонта и зарядки аккумуляторных батарей, прессовки изделий из пластмассы, проведения окрасочных, медницких, кузовных и вулканизационных работ должны быть оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. При необходимости для локализации выделений вредных веществ устанавливаются дополнительные местные отсосы.

Воздух, удаляемый из помещений для пульверизационной окраски автомобилей, а также из помещений со значительными загрязнениями воздушной среды, должен проходить очистку в специальных аппаратах (пылеуловителях, электрических, гидравлических фильтрах и др.) для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны участков по ремонту и обслуживанию автомобилей не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных нормативными актами. Особую опасность представляет воздействие на человека оксида углерода (угарного газа), поэтому трудовые процессы следует организовать с учетом времени воздействия и концентрации оксида углерода. При продолжительности работы в загазованной атмосфере не более 1 ч предельная концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/мЗ, при продолжительности работы не более 30 мин - до 100 мг/мЗ, при продолжительности работы не более 15 мин - до 200 мг/мЗ. Работы, выполняемые повторно в условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны, могут проводиться только после обязательного перерыва в течение 2 ч. В случае повышения концентраций вредных веществ выше установленных ПДК работа должна быть прекращена и работники удалены из производственных помещений.

Свет является естественным фактором жизнедеятельности и обеспечивает непосредственную связь человека с окружающим миром. Достаточное освещение улучшает протекание основных процессов высшей нервной деятельности, стимулирует обменные процессы оказывает положительное влияние на формирование суточного ритма физиологических функций человека. Недостаточная освещенность рабочих мест вызывает зрительный дискомфорт и повышенное напряжение, что также может быть причиной снижения производительности и качества труда и травматизма.

Неправильная эксплуатация и ошибки, допущенные при проектировании и устройстве осветительных установок в пожаро- и взрывоопасных цехах предприятий по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобилей (окрасочные, аккумуляторные и др.), могут привести к взрыву, пожару и, как следствие, к несчастным случаям.

Для лучшего использования естественного освещения не следует загораживать окна и другие световые проемы технологическими материалами и оборудованием.

Окна, обращенные на солнечную сторону, должны быть оснащены устройствами, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей. В производственных помещениях очистка от загрязнения оконных стекол и фонарей должна производиться регулярно: при значительном загрязнении - не менее 4 раз в год, при не значительном загрязнении - не менее 2 раз в год.

Производственные помещения и рабочие места должны обеспечиваться искусственным освещением, достаточным для безопасного выполнения работ и передвижения людей.

Освещенность рабочих мест регламентируется нормативно правовыми актами. Рекомендуемые значения искусственного освещения рабочих мест в помещениях для обслуживания и ремонта автомобилей (для искусственного освещения с газоразрядными источниками в системе общего освещения) в соответствии с требованиями ПОТ Р М-027-2003.

Организация аварийного освещения необходима в тех случаях, когда оно требуется для продолжения работы или эвакуации людей из помещений при внезапном отключении рабочего освещения.

Аварийное освещение для продолжения работы в помещениях, где прекращение освещения недопустимо из-за возможного возникновения взрыва, пожара или отравления вследствие нарушения нормального течения технологического процесса, должно обеспечивать освещенность рабочих поверхностей, составляющую не менее 5 % нормы, которая установлена для общего рабочего освещения этих помещений, но не менее 2 лк.

Аварийное освещение открытых территорий предприятий по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобилей должно обеспечивать освещенность не менее 0,2 лк.

Аварийное освещение для эвакуации людей устанавливают в помещениях с числом работающих более 50 чел., местах, опасных для прохода людей, основных проходах и на лестницах, предусмотренных для эвакуации людей. Аварийное освещение в этих случаях должно обеспечивать значение освещенности пола, основных проходов и ступеней лестниц не менее 0,5 лк. Светильники аварийного освещения должны присоединяться к сети, которая не зависит от рабочего освещения, и автоматически включаться при внезапном отключении рабочего освещения.

В помещениях без повышенной опасности для питания светильников местного стационарного освещения следует применять напряжение не выше 220 В, а в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В.

В помещениях с высокой температурой и влажностью воздуха и помещениях, где используются химически активные вещества, необходимо применять только светильники в арматуре специальной конструкции, например люминесцентные лампы для местного освещения ЛПБ 07-1 х 18 и ЛСП 40-2 х 40-005.

В целях защиты от поражения электрическим током, для питания переносных светильников, в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных необходимо применять напряжение не свыше 50 В. Переносные светильники должны иметь конструкцию, защищающую их от механических повреждений.

При наличии особо неблагоприятных условий, когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работника, соприкосновением с заземленными (зануленными) поверхностями производственного оборудования (работа в котлах, емкостях и т.п.), для питания переносных светильников применяют напряжение не выше 12 В.

Электропроводка светильников, используемых для освещения осмотровой канавы и питаемых от сети напряжением 127 и 220 В, выполняется внутренней (скрытой). Электропроводка, осветительная аппаратура и выключатели должны иметь электро- и гидроизоляцию. Светильники следует закрывать стеклом или ограждать защитной решеткой, металлический корпус светильника должен заземляться (зануляться).

Шум на рабочих местах является причиной быстрого утомления человека, приводит к снижению концентрации внимания, увеличению вероятности ошибок и, как следствие, к снижению производительности труда и возможному травматизму.

Интенсивный шум вызывает изменения в работе сердечно - сосудистой системы, которые сопровождаются нарушением тонуса сосудов и ритма сердечных сокращений. Артериальное кровяное давление в большинстве случаев повышается, что способствует общей слабости организма. Под влиянием шума наблюдаются также нарушения функций центральной нервной системы.

Основные методы и средства защиты от воздействия шума можно подразделить на коллективные и индивидуальные.

Средства коллективной защиты подразделяют на средства, снижающие шум в источнике его возникновения, и средства, снижающие шум на пути его распространения от источника до защищаемого объекта.

Способы модернизации производственного оборудования, уменьшающие уровень шума, определяются типом оборудования. требованиями к величине допускаемого уровня шума на рабочих местах, производственными и технологическими возможностями. Уменьшить шум производственного оборудования возможно за счет:

изменения упругости или массы отдельных конструктивных элементов производственного оборудования и собственных частот колебаний, что дает возможность вывести их из состояния резонанса;

обеспечения плотного прилегания в местах соединения сопрягаемых деталей посредством использования амортизирующих материалов (резина, асбест, картон, пробка и т. п.) или пружинных амортизаторов, а также применения рациональных способов крепления отдельных элементов к корпусу оборудования;

замены металлов другими материалами, например пластмассой, текстолитом, фибролитом;

покрытия поверхности деталей различного рода лаками и красками;

покрытия поверхностей оборудования, вибрирующих со значительной амплитудой, демпфирующими материалами с большими коэффициентами внутреннего трения (битум, резина, толь, фетр, асбест, специальные мастики при условии их плотного прилегания к вибрирующей поверхности).

Модернизация оборудования не только снижает уровень шума в производственных помещениях предприятий по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобилей, но, как правило, увеличивает срок службы производственного оборудования и улучшает их технико-эксплуатационные данные.

Защита от вибрации. Продолжительное действие вибрации на человека может привести к изменению физиологических функций организма и даже к патологическим нарушениям. Вибрационная безопасность труда обеспечивается:

системой технических, технологических и организационных решений и мероприятий по созданию оборудования с низкой вибрационной активностью;

системой проектных и технологических решений производственных процессов и элементов производственной среды, снижающих вибрационную нагрузку на оператора;

системой организации труда и профилактических мероприятий, ослабляющих неблагоприятное воздействие вибрации на оператора.

Для обеспечения вибрационной безопасности труда необходимо организовать эффективный контроль соблюдения установленных норм и требований, правил и условий эксплуатации оборудования и ведения технологических процессов. Оборудование следует использовать только в соответствии с назначением и поддерживать его техническое состояние. Параметры технологических процессов и элементов производственной среды должны постоянно находиться на необходимом уровне. Следует строго соблюдать режимы и регламенты проведения плановых и предупредительных ремонтов. Вибрационная нагрузка может быть снижена за счет совершенствования режимов работы оборудования и элементов производственной среды, исключения контакта работников с вибрирующими поверхностями. На рабочих местах, где установлено наличие вибрации, следует применять специальные СИЗ, выбирать оптимальные режимы труда и отдыха, проводить периодический контроль вибрационных характеристик оборудования и вибрационной нагрузки на оператора.

При недостаточности этих мер должны использоваться методы и средства борьбы с вибрацией на путях ее распространения. На пути распространения вибрацию можно снизить, используя дополнительные устройства, предусмотренные в конструкции производственного оборудования (виброгасители, виброизоляторы), применяя демпфирующие покрытия, а также используя антифазную синхронизацию двух или нескольких источников возбуждения колебаний. В ряде случаев могут использоваться комбинации указанных методов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, часть 1 (общая). Министерство транспорта Российской Федерации. – СТАТУС-ПЛЮС, 1984. - 83 с.

2. Российская Федерация: Налоговый кодекс Российской Федерации: от 5.08.2000, № 117-ФЗ; В ред. ФЗ от 29.12.2012, № 166-ФЗ – М.: Издательско-консультационная компания - СТАТУС-КВО, 2013. - 699 с.

3. Российская Федерация: Трудовой кодекс Российской Федерации: от 13.12.2001, № 197-ФЗ; В ред. ФЗ от 30.12.2012, № 191-ФЗ – М.: Издательско-консультационная компания - СТАТУС-КВО, 2013. - 771 с.

4. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по МДК 02.01 «Управление коллективом исполнителей», Федоров В.В., 2016.

5. Туревский И.С. Экономика управления автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2011. – 258с.

6. Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. – М.: Издательство «Академия», 2012. – 352с.

7. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта: Учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 240с.

8. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2012. – 240с.

9. Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: автомобильный транспорт - учебное пособие для студентов среднего профессионального образования / М.В. Графкина - Москва: Академия 2012.- 187с.

38