Александр Черный. Бедный, бедный Саша…

Александр Михайлович Гликберг, известный как Саша Черный, а после эмиграции - Александр Черный, из числа тех, о ком трудно писать, хотя вроде все акценты расставлены:

Александр Михайлович Гликберг, известный как Саша Черный, а после эмиграции - Александр Черный, из числа тех, о ком трудно писать, хотя вроде все акценты расставлены:

сатирик с редким юмористическим даром, тонкий лирик, любивший природу и детей, погибший в результате тушения пожара в далекой Франции, чуть пережив свое пятидесятилетие.

Но есть в этом какая-то недосказанность, как будто пишущие стесняются чего-то и не договаривают, за исключением, пожалуй, Корнея Ивановича Чуковского.

А между тем, Александр Черный, которому в 2015 году исполняется 135 лет со дня рождения, пережил свою славу уже в тридцать три, окончательно превратившись после эмиграции, по словам Маяковского, из злободневного в озлобленного. На пике славы, словно уже предвидя свою катастрофу, поэт с горечью пишет:

В литературном прейскуранте

Я занесен на скорбный лист:

"Нельзя, мол, отказать в таланте,

Но безнадежный пессимист".

Ярлык пришит. Как для дантиста

Все рты полны гнилых зубов,

Так для поэта-пессимиста

Земля - коллекция гробов.

***

Я в мир, как все, явился голый

И шел за радостью, как все...

Кто спеленал мой дух веселый –

Я сам? Иль ведьма в колесе?

(«В пространство», отрывок, 1911)

Эти горькие нотки начали звучать у поэта еще раньше, как симптомы начинающегося неблагополучия:

Хочу отдохнуть от сатиры...

У лиры моей

Есть тихо дрожащие, легкие звуки.

Усталые руки

На умные струны кладу,

Пою и в такт головою киваю...

Хочу быть незлобным ягненком,

Ребенком,

Которого взрослые люди дразнили и злили,

А жизнь за чьи-то чужие грехи

Лишила третьего блюда.

Васильевский остров прекрасен,

Как жаба в манжетах.

Отсюда, с балконца,

Омытый потоками солнца,

Он весел, и грязен, и ясен,

Как старый маркёр.

***

Как молью изъеден я сплином...

Посыпьте меня нафталином,

Сложите в сундук и поставьте меня на чердак,

Пока не наступит весна.

(«Под Сурдинку», отрывки, 1909)

Своей весны он так и не дождался. Истоки трагедии и внутреннего разлада большого поэта с мягким, тонким чувством юмора со слезами на глазах сложно понять, если не проследить его жизненный путь, о чем - чуть позже.

Александр Черный был в числе клеймивших Россию, осуждавших Столыпина, высмеивавших Николая II, Иоанна Кронштадтского, Серафима Саровского, чьи имена сегодня составляют честь и гордость России. Спустя годы, поэт не мог себе этого простить. Было злободневно, едко, смешно, но ниже его поэтического дара.

Кому живется весело?

Попу медоточивому,

Развратному и лживому,

С идеей монархической,

С расправою физической...

Начальнику гуманному,

Банкиру иностранному,

Любимцу иудейскому —

Полковнику гвардейскому;

Герою с аксельбантами,

С «восточными» талантами;

Любому губернатору,

Манежному оратору,

Правопорядку правому,

Городовому бравому

С огромными усищами

И страшными глазищами;

Сыскному отделению

И Меньшикову-гению,

Отшельнику Кронштадтскому,

Фельдфебелю солдатскому,

Известному предателю —

Суворину-писателю,

Премьеру — графу новому,

Всегда на всё готовому, —

Всем им живется весело,

Вольготно на Руси...

(1906)

Высмеивая царскую Россию в духе Салтыкова-Щедрина и Некрасова, Александр Черный был неповторим и неподражаем совсем в другом - в следовании мягкому, интеллигентному Антону Павловичу, до глубины души ненавидящему пошлость во всех ее проявлениях, особенно среди «интеллигентных» и «культурных» обывателей.

Александр Михайлович Гликберг ненавидел эту болезнь, прежде всего, в себе: не имея законченного гимназического образования и глубоких знаний, которые ему заменили книги, поглощаемые им в большом количестве, он постоянно испытывал дефицит культуры и образования. Желчно и яростно он высмеивал себя, и только потом - других.

Боль была настоящей, а не рисованной маской, хотя правда и то, что он сознательно рядился в маску городского обывателя:

Середина мая и деревья голы...

Словно Третья Дума делала весну!

В зеркало смотрю я, злой и невеселый,

Смазывая йодом щеку и десну.

Кожа облупилась, складочки и складки,

Из зрачков сочится скука многих лет.

Кто ты, худосочный, жиденький и гадкий?

Я?! О нет, не надо, ради бога, нет!

Злобно содрогаюсь в спазме эстетизма

И иду к корзинке складывать багаж:

Белая жилетка, Бальмонт, шипр и клизма,

Желтые ботинки, Брюсов и бандаж.

Пусть мои враги томятся в Петербурге!

Еду, еду, еду - радостно и вдруг.

Ведь не догадались думские Ликурги

Запрещать на лето удирать на юг.

Синие кредитки вместо Синей Птицы

Унесут туда, где солнце, степь и тишь.

Слезы увлажняют редкие ресницы:

Солнце... Степь и солнце вместо стен и крыш.

Был я богоборцем, был я мифотворцем

(Не забыть панаму, плащ, спермин и "код"),

Но сейчас мне ясно: только тошнотворцем,

Только тошнотворцем был я целый год...

Надо подписаться завтра на газеты,

Чтобы от культуры нашей не отстать,

Заказать плацкарту, починить штиблеты

(Сбегать к даме сердца можно нынче в пять).

К прачке и в ломбард, к дантисту-иноверцу,

К доктору - и прочь от берегов Невы!

В голове - надежды вспыхнувшего сердца,

В сердце - скептицизм усталой головы.

(«Отъезд петербуржца», 1909)

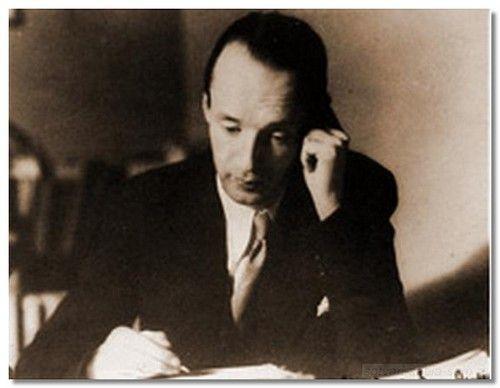

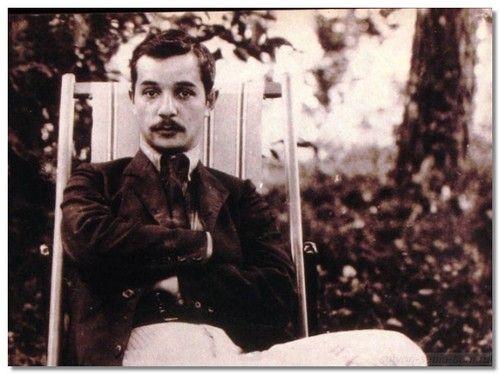

Одна из последних фотографий Александра Черного

Пошлость «культурного» человека была ему ненавистна гораздо сильнее, чем неправда политиков, хотя и этого немногого хватило, чтобы после эмиграции причислить себя к виновникам в гибели России.

Свою вину, буквально съедавшую его изнутри, Александр Черный никогда не забывал. Даже внешне он выглядел виноватым: ходил с опущенной головой, при разговоре никогда не смотрел в глаза, мало говорил, постоянно собирал с костюма и скатерти невидимые никому соринки и с горечью констатировал:

Прокуроров было слишком много!

Кто грехов Твоих не осуждал?..

А теперь, когда темна дорога,

И гудит-ревет девятый вал,

О Тебе, волнуясь, вспоминаем,-

Это все, что здесь мы сберегли...

И встает былое светлым раем,

Словно детство в солнечной пыли...

(1920)

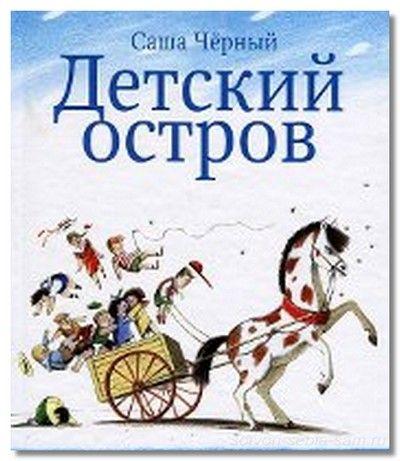

Жизнь Александра Черного в эмиграции оказалась подвалом. В его распоряжении оставался только маленький детский островок, на котором поэт рассчитывал передать будущему поколению русских эмигрантов любовь к России.

Но дети вырастали, вживались в новую реальность и Александр Черный окончательно терял даже этот маленький островок надежды. У русского эмигранта есть только два выхода, говорил он: пуля в лоб или отказ от мечты вернуться в Россию и начать жить здесь.

Возврата, о котором многие эмигранты мечтали, быть не может, потому что возвращаться просто некуда. Да, поэт всегда умирает вовремя. Как уходило его время, Александр Черный чувствовал физически. Русские дети во Франции, Германии и Италии уже были совсем другими, не теми, для кого он писал чистую и прозрачную "Колыбельную (для куклы)" или "Приставалку":

— Отчего у мамочки

На щеках две ямочки?

— Отчего у кошки

Вместо ручек ножки?

— Отчего шоколадки

Не растут на кроватке?

— Отчего у няни

Волоса в сметане?

— Отчего у птичек

Нет рукавичек?

— Отчего лягушки

Спят без подушки?..

«Оттого, что у моего сыночка

Рот без замочка»

(1912)

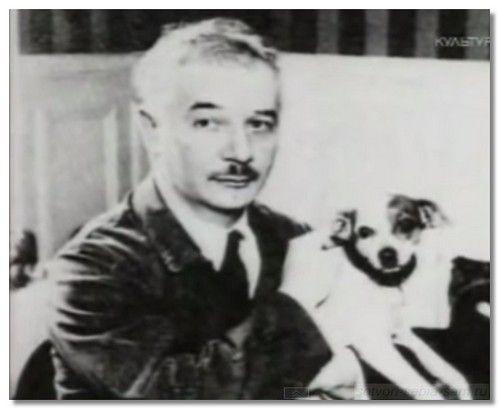

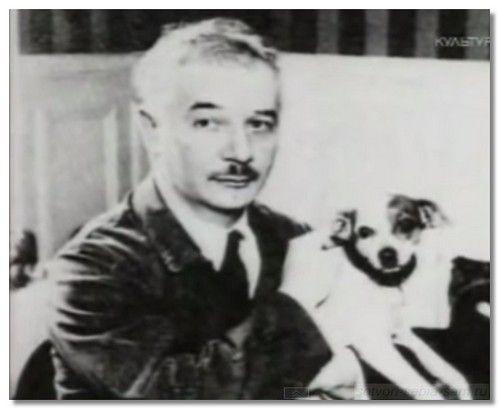

Александр Черный со своей любимой собакой Микки

В эмиграции, Александр Черный хоть и писал очень много, но читательская аудитория уже была другой: той, которая восторгалась его стихами в девятом, десятом и одиннадцатом годах прошлого века, уже не было. Он потерял не только своего читателя, он потерял нерв эпохи, который чувствовал тогда.

Его сатирическими стихами зачитывались. Открывая «Сатирикон», по словам К.Чуковского, искали, прежде всего, его стихи. Владимира Маяковского восхищал его антиэстетизм, удачно найденные образы, как жемчужины, рассыпанные по всему тексту. Маяковский хотел быть похожим на Александра Черного, цитировал его при любом удобном случае и считал лучшим поэтом России. Это было не совсем преувеличением, если читать вот это:

Есть горячее солнце, наивные дети,

Драгоценная радость мелодий и книг.

Если нет — то ведь были, ведь были на свете

И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Григ...

Есть незримое творчество в каждом мгновеньи —

В умном слове, в улыбке, в сиянии глаз.

Будь творцом! Созидай золотые мгновенья —

В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз...

Бесконечно позорно в припадке печали

Добровольно исчезнуть, как тень на стекле.

Разве Новые Встречи уже отсияли?

Разве только собаки живут на земле?

Если сам я угрюм, как голландская сажа

(Улыбнись, улыбнись на сравненье мое!),

Этот черный румянец — налет от дренажа,

Это Муза меня подняла на копье.

Подожди! Я сживусь со своим новосельем —

Как весенний скворец запою на копье!

Оглушу твои уши цыганским весельем!

Дай лишь срок разобраться в проклятом тряпье.

Оставайся! Так мало здесь чутких и честных...

Оставайся! Лишь в них оправданье земли.

Адресов я не знаю — ищи неизвестных,

Как и ты неподвижно лежащих в пыли.

Если лучшие будут бросаться в пролеты,

Скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц!

Полюби безотчетную радость полета...

Разверни свою душу до полных границ.

Будь женой или мужем, сестрой или братом,

Акушеркой, художником, нянькой, врачом,

Отдавай — и, дрожа, не тянись за возвратом:

Все сердца открываются этим ключом.

Есть еще острова одиночества мысли —

Будь умен и не бойся на них отдыхать.

Там обрывы над темной водою нависли —

Можешь думать... и камешки в воду бросать...

А вопросы... Вопросы не знают ответа —

Налетят, разожгут и умчатся, как корь.

Соломон нам оставил два мудрых совета:

Убегай от тоски и с глупцами не спорь.

(«Больному», 1910)

Мы давно живем, как слизни, В нищете случайных крох

Александр Гликберг (Александр Черный) родился в Одессе в довольно зажиточной еврейской семье, но где не было ни любви, ни ласки. Из пятерых детей двоих назвали Сашами.

Поскольку один из них был белокурым, а другой – брюнетом, то их так и звали – Саша Белый и Саша Черный. Делая позднее перевод автобиографии юмориста-сатирика Сафира, Саша Черный фактически писал о себе:

"У меня не было детства! У меня не было юности! В книге моей жизни недостает этих двух золотых вступительных страниц. Детство, яркая, пестро окрашенная заглавная буква, вырвана из длинных строк моего бытия! У меня не было ни детства, ни юности... У меня не было ни именин, ни дня рожденья! У меня не было свивальника, и для меня не зажигалась елка!

У меня не было ни игрушек, ни товарищей детских игр! У меня никогда не было каникул, и меня никогда не водили гулять! Мне никогда не доставляли никакого удовольствия, меня никогда ни за что не награждали, меня никогда не радовали даже самым пустяшным подарком, я никогда не испытывал ласки! Никогда меня не убаюкивали ласкающие звуки, и никогда не пробуждал милый голос! Моя судьба залепила черным пластырем два сияющих глаза жизни - детство и юность. Я не знаю их света и их лучей, а только их ожоги и глубокую боль".

Именно в детстве сложился сложный характер Александра Черного - молчаливый, угрюмый, нелюдимый, прямолинейный, не умевший прощать несправедливость. Он был трудным подростком и человеком - с трудным характером. Но лишенный детства, а потом и юности, он по сути так и остался большим ребенком, который плохо ладил со взрослыми, но легко и быстро находил общий язык с детьми, которые его обжали.

В девять лет мальчика крестили в христианство, чтобы он мог поступить в гимназию в обход установленной для евреев процентной квоте, но христианского воспитания ни в семье, ни в гимназии Александр не получил. Однако, помня скучные гимназические уроки Закона Божьего, поэт напишет в эмиграции чудесные Библейские сказки, где с большой фантазией, простым и понятным детям языком, расскажет о Моисее, Елисее, Еве и других библейских героях.

Деспотичный отец, нещадно наказывавший детей за любую провинность, и больная истеричная мать вынудили бежать из дома сначала старшего брата, а в пятнадцать лет и младшего – Сашу Черного. Он начал жизнь беспризорника и бродяги-попрошайки. Тетка мальчика решает увезти его в Петербург к родственникам, где устраивает его в гимназию, но из-за двойки по алгебре его отчисляют, и он снова оказывается на улице.

К.К.Роше

Ему почти восемнадцать и родители отказываются помогать юноше. Узнав о его судьбе, журналист газеты «Сын Отечества» Яблоновский пишет статью «Срезался по алгебре», которая попадает на глаза благотворителю, филантропу и поэту, председателю крестьянского присутствия Житомира Константину Константиновичу Роше.

За четыре месяца до этого у него умер горячо любимый приемный сын Сергей, обладавший большим поэтическим дарованием. Убитый горем, Константин Константинович решает принять участие в воспитании Александра, о котором узнал из газеты. Он забирает его к себе в Житомир и устраивает в гимназию. Но после стычки с директором гимназии, Сашу Черного снова отчисляют и уже навсегда - без права зачисления. Больше попыток поступления в гимназию не было. Да и время для гимназии уже прошло.

Благодаря К.К.Роше, у юноши появляется интерес к поэзии, а потом открывается незаурядный поэтический талант. Константин Константинович пытается привить молодому человеку любовь к благотворительности и филантропии, часто беря его в поездки по деревням помогать беднякам. Но провинциальное Дон-Кихотство вызывает у него лишь ироничную усмешку.

Так прошло четыре года. Именно они оказали решающее значение в становлении Александра Черного как поэта. В 1902 году Александр поступает на службу в армию вольноопределяющимся и служит два года, потом еще год – в таможне. В 1904 году, не без протекции Роше, появились в его первые стихи газете Житомира.

В 1905 году Александр Черный едет в Петербург, становится сотрудником журнала «Зритель» и печатается в ряде других антиправительственных журналов. Живет у племянника К.К.Роше К.И.Диксона, который в то время был редактором, а его жена – издателем сатирического журнала «Молот».

Острые, злободневные, сатирические стихи Саши Черного стали причиной закрытия журнала «Молот», а потом и «Зрителя». К.И. Диксон срочно уезжает за границу, спасаясь от тюремного заключения, но по возвращении в Россию в 1908 году его на полтора года сажают в «Кресты».

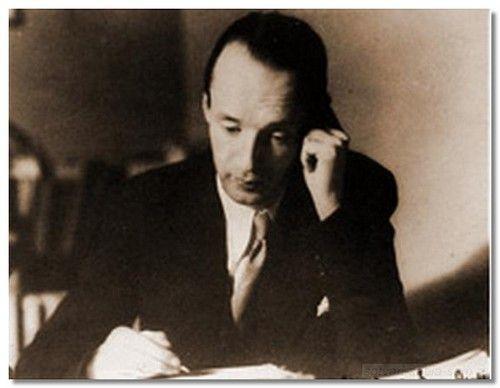

Саша Черный. 1914 год

В 1906 году выходит первый сборник сатирических стихов поэта «Разные мотивы», подписанный собственным именем - Александр Гликсберг. Но тираж арестовывают, автор вынужден три года скрываться в Германии. Его первые стихи революционного 1905 года – злободневны и написаны в революционном духе большевиков:

Если беден ты талантом,

Будешь флигель-адъютантом,

Лишь командуй "пли" да "пли"

Да людей кругом вали...

Если ты рожден курьером,

Будешь графом и премьером,

Настроенья примечай,

На хозяина не лай.

Если ты рожден шакалом,

Будешь вице-адмиралом,

Броненосцев не чини,

Что увидишь - всё тяни!

(Новогодние предсказания, отрывок. 1905)

И все его сатиры примерно одного настроения, одной интонации и в одном разоблачительно-обвинительном духе, очень напоминающие народные частушки и потому легко запоминающиеся:

Моя жена - наседка,

Мой сын - увы, эсер,

Моя сестра - кадетка,

Мой дворник - старовер.

Кухарка - монархистка,

Аристократ - свояк,

Мамаша - анархистка,

А я - я просто так...

***

Молю тебя, создатель

(совсем я не шучу),

Я р у с с к и й о б ы в а т е л ь –

Я п р о с т о ж и т ь х о ч у!

(Жалобы обывателя, 1906)

Три года жизни в Германии превратили Александра Черного в ненавистника мещанства и филистерства в любом виде. За любовью к чистоте, порядку и культуре стоят лицемерие, пошлость и ханжество обывателя. Так с 1908 года, после возвращения из Германии, тема борьбы с мещанством и пошлостью становится основной в его сатирической поэзии. Все разрастающаяся пошлость в послереволюционной России становилась просто угрожающей, особенно среди интеллигенции.

Мы культурны: чистим зубы,

Рот и оба сапога.

В письмах вежливы сугубо —

«Ваш покорнейший слуга».

Отчего ж при всяком споре,

Доведенном до конца,

Мы с бессилием глупца,

Подражая папуасам,

Бьем друг друга по мордасам?

Правда, чаще — языком,

Но больней, чем кулаком.

(1909)

После возвращения у поэта не было проблемы с работой: его сразу приглашают в журнал «Сатирикон», где в то время работали Аркадий Аверченко, Надежда Тэффи и другие сатирики. Саша Черный сразу стал поэтом-лидером, но сторонился их веселых компаний, коллективизма и внешней ухоженности. В ту пору он носил всегда один и тот же дешевый костюм.

Маленького роста, с тонкой шеей, щупленький, он почему-то напоминает мне Чарли Чаплина. Начались годы расцвета сатирического, а потом и лирического таланта Саши Черного. Один за другим выходят циклы, составившие сборник «Сатиры». Он вышел в 1910 году и выдержал до революции пять изданий.

Хорошо при свете лампы

Книжки милые читать.

Пересматривать эстампы

И по клавишам бренчать, -

Щекоча мозги и чувство

Обаяньем красоты,

Лить душистый мед искусства

В бездну русской пустоты ...

В книгах жизнь широким пиром

Тешит всех своих гостей,

Окружая их гарниром

Из страданий и страстей:

Смех, борьба и перемены,

С мясом вырван каждый клок!

А у нас... углы да стены

И над ними потолок.

Но подчас, не веря мифам,

Так событий личных ждешь!

Заболеть бы что ли тифом,

Учинить бы, что ль, дебош?

В книгах гений Соловьевых,

Гейне, Гете и Золя,

А вокруг от Ивановых

Содрогается земля.

На полотнах Магдалины,

Сонм Мадонн, Венер и Фрин,

А вокруг кривые спины

Мутноглазых Акулин.

Где событья нашей жизни,

Кроме насморка и блох?

Мы давно живем, как слизни,

В нищете случайных крох.

Спим и хнычем. В виде спорта,

Не волнуясь, не любя,

Ищем бога, ищем черта,

Потеряв самих себя.

(Ламентации, отрывок, 1909)

Знаменательно, что заканчивается сборник Саши Черного циклом «Лирические сатиры», ставший мостиком к третьему сборнику «Сатиры и лирика», вышедший в 1911 году и тоже выдержавший пять изданий. В него вошло тоже несколько циклов. И чем дальше, тем пессимистичнее становится поэзия Александра Черного, но в ней появляется глубина: постепенно уходя от злободневности политической, он все чаще затрагивает вопросы вечности, любви и смысла жизни.

Любовь должна быть счастливой –

Это право любви.

Любовь должна быть красивой –

Это мудрость любви.

Где ты видел такую любовь?

У господ писарей генерального штаба?

На эстраде, - где бритый тенор,

Прижимая к манишке перчатку,

Взбивает сладкие сливки

Из любви, соловья и луны?

В лирических строчках поэтов,

Где любовь рифмуется с кровью

И почти всегда голодна? . . . . . . . . . . .

К ногам Прекрасной Любви

Кладу этот жалкий венок из полыни,

Которая сорвана мной в ее опустелых садах...

(Из цикла «Горький мёд», 1911)

Саша Черный. Эмиграция

Чувствуя, свою чужеродность в компании «Сатирикона», честный и прямолинейный Саша Черный все чаще высказывает неудовлетворенность редакционной политикой журнала, которая от сатиры и критики постепенно переходила ни к чему не обязывающему развлекательному юмору.

Напряжение нарастало. Наконец, весной 1911 года, Саша Черный окончательно решил уйти из журнала. Три года работы в «Сатириконе» стали звездным часом поэта и сегодня его помнят в основном по стихам того периода.

На дачной скрипучей веранде

Весь вечер царит оживленье.

К глазастой художнице Ванде

Случайно сползлись в воскресенье

Провизор, курсистка, певица,

Писатель, дантист и певица.

(«Мухи», отрывок, 1910)

***

Квартирант и Фекла на диване.

О, какой торжественный момент!

"Ты - народ, а я - интеллигент, -

Говорит он ей среди лобзаний, -

Наконец-то, здесь, сейчас, вдвоем,

Я тебя, а ты меня - поймем..."

(«Крейцерова Соната», отрывок. 1909)

К моменту работы в «Сатириконе» у Саши Черного появился верный ангел хранитель – Мария Ивановна Васильева, под началом которой он работал на Варшавской железной дороги, когда переехал из Житомира в Санкт-Петербург. В том же 1905 году они стали мужем и женой, проведя медовый месяц в Италии.

Брак оказался счастливым, несмотря на разницу в возрасте (она была старше), различие в происхождении и образовании: Мария Ивановна приходилась родственницей богатым купцам Елисеевым, училась у известного философа А.И.Введенского, имела докторскую степень по философии и преподавала логику в вузах.

Мария Ивановна боготворила мужа, но детей у них не было. Иногда в шутку Саша Черный называл себя и жену бесплодными смоковницами. К.И.Чуковский вспоминал, что при встречах побаивался ее, и Саша Черный – тоже, как ему показалось.

Мария Ивановна оказалась верной писательской женой, взявшей на себя все заботы о муже, став ему и матерью, и женой, и сподвижницей, поддерживавшей его во всех перипетиях жизни, особенно в эмиграции. После смерти Саши Черного М.И.Гликберг прожила еще почти тридцать лет и умерла в глубокой старости в 1961 году.

В Санкт-Петербурге Гликберги жили очень скромно, в полутемной квартирке, где кроме книг, стола и кровати ничего не было, и жили так, словно вот-вот должны были съехать. Они сторонились шумных компаний, популярности, всякой славы, и везде были вместе. Отдельность от других делала поэта независимым от всякой литературной партийности.

Лучшими друзьями семьи были Александр Иванович Куприн и Леонид Николаевич Андреев. Если Саше Черному приходилось где-то бывать, то он почти все время молчал, как будто про себя смеялся и над собой, и над всем происходящим. Зато часами он мог играть с детьми, которые его просто обожали.

Уйдя из «Сатирикона», Александр Михайлович пробует себя в переводах Гейне, в детских стихах, издает книги «Живая азбука» (1913) и «Тук-тук» (1914), сотрудничает с журналами «Солнце России», «Современник», «Современный мир», «Русская молва», но нигде долго не задерживается.

Начиная с 1912 года, создается ощущение, что он как будто исчезает из литературной жизни: стихи почти не появляются, с писателями – не встречается. Особенно это заметно в сравнении с его плодовитостью в предыдущие три года. В 1914 году поэт уходит в армию и служит солдатом при лазарете. О своих впечатлениях того времени он написал несколько стихотворений, а в эмиграции - юмористические «Солдатские сказки».

В коридоре длинный хвост носилок...

Все глаза слились в тревожно-скорбный

взгляд,-

Там, за белой дверью, красный ад:

Нож визжит по кости, как напилок,-

Острый, жалкий и звериный крик

В сердце вдруг вонзается, как штык...

(«В операционной», отрывок, 1914)

***

Тишина. Поля глухие,

За оврагом скрип колес...

Эх, земля моя Россия,

Да хранит тебя Христос!

(На поправке, отрывки, 1916)

В 1916 году Сашу Черного переводят в Псков, где он с энтузиазмом встречает февральскую революцию: Временное правительство назначает его заместителем наркома Северного флота. Но октябрьскую революцию поэт не принял и до конца жизни люто ненавидел большевиков. В отличие от других эмигрантов, надеявшихся на смягчение установившегося режима, он был напрочь лишен этой иллюзии и при первой же возможности уезжает из России: сначала под Вильну, потом в Каунас. В Прибалтике написал цикл «На Литве».

О том, как он перебирался через советскую границу, Александр Михайлович не мог вспоминать спокойно. «Какой-то малограмотный чекист, осматривая мой чемодан, выхватывал из него рукописи. Некоторые из них рвал, другие отбрасывал в сторону, а третьи оставлял. И все это только чтобы показать свою власть. Если бы у меня была сила, я бы ему перегрыз горло». Революция большевиков, по мнению большинства писателей и критиков, раздавила его.

Саша Черный и его жена Мария Ивановна. 20-ые годы

В 1920 году Гликберги переезжают из тихой и уютной Прибалтики в Берлин. Начался второй, эмигрантский, период творчества поэта, резко контрастирующий с первым. Исчез псевдоним Саша Черный, он стал подписываться «А.Черный».

Писать стихи поэт почти перестает, на первое место выходит проза. Этот переход начался еще раньше, после ухода из «Сатирикона», но в эмиграции он стало явным. Резко меняются тон, настроение, стиль, темы, герои.

Поэт очень болезненно воспринимает все, что напоминают о времени «Сатирикона». Тогда он морщился, как будто ел лимон, и тихо бормотал «Все это ушло, и ни к чему эти стихи были....». Он устал от негатива, хочет утверждающего, а не отрицающего. В редких стихах появились мучительные ностальгические нотки.

Очнись. Нет дома - ты один:

Чужая девочка сквозь тын

Смеется, хлопая в ладони.

В возах - раскормленные кони,

Пылят коровы, мчатся овцы,

Проходят с песнями литовцы –

И месяц, строгий и чужой,

Встает над дальнею межой...

(«На миг забыть – и вновь ты дома», отрывок. 1920)

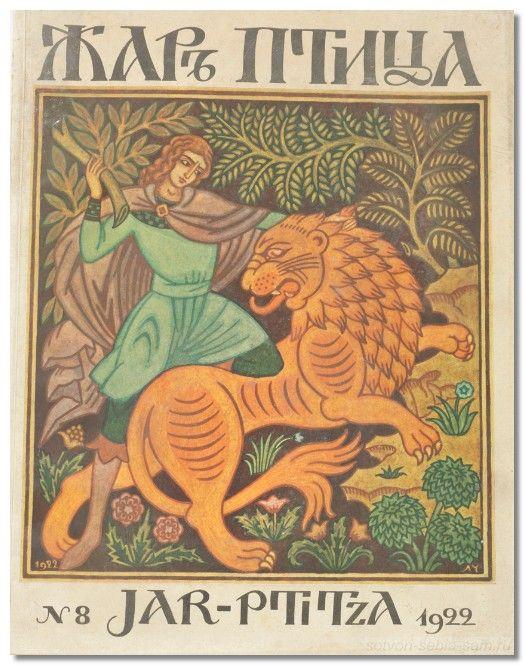

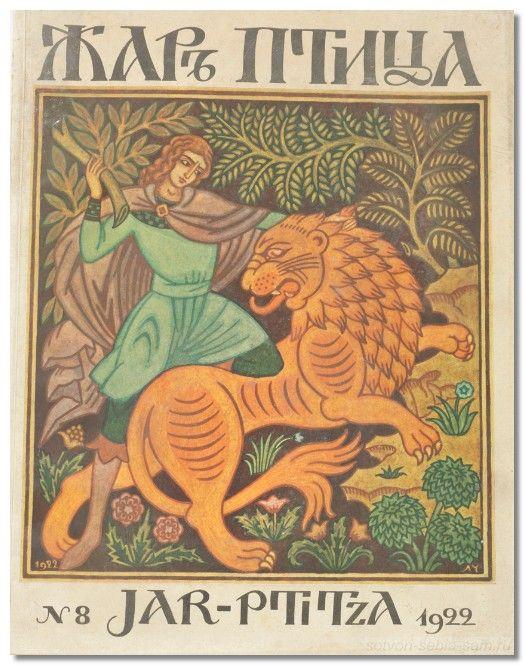

Обложка журнала "Жар-птица"

В Берлине Саша Черный - литературный редактор «Жар-птицы», где выступает как поэт и критик. Главная тема журнала - русская культура. Первый номер журнала открывается стихотворением Саши Черного «Искусство», который звучит как манифест эмиграции

Бог, злой Отец, нас соблазнил Эдемом

И предал псам и выгнал скорбных в тьму,

И только Музы ласковым гаремом,

Как отзвук рая, сходят к нам в тюрьму.

Глаза их манят радостью могучей,

Бессмертный свет дрожит на их челе…

Вставай, мой ближний, бьющийся в падучей,

Есть мир иной на этой злой земле!

Нет Бога? Что ж… Нас отогреют Музы,

Нет правды? — Пусть… Сны жажду утолят.

Распятый дух срывает гневно узы

И все безумней рвется в Светлый Сад.

(«Искусство», отрывок. 1921)

В Берлине поэт продолжает тему детства, которая здесь зазвучала совершенно по-другому: детство - это мечта, иллюзия, утопия, остров, на котором нет неправды и зла, а есть мир, покой, добро и красота. Это - мечта о несбыточном.

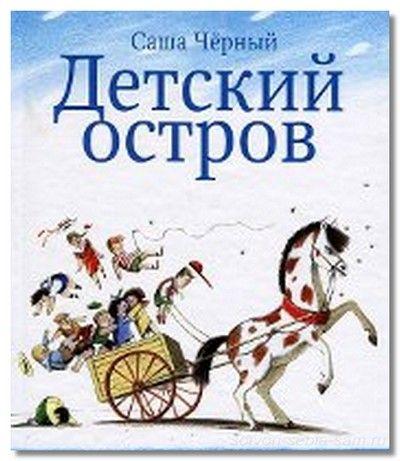

Поэт с увлечением участвует в издании детского журнала «Зеленая палочка», выпускает для детей антологию русских поэтов , детский альманах «Цветень», переиздает свои детские книги «Живая азбука» и, наконец, самое главное: в 1920 году выходит отдельной книгой его «Детский остров».

Критики верно поняли стремление поэта сбежать, отдохнуть, укрыться от страшных мыслей на детском острове спасения, на котором можно уйти от пошлости жизни и тяжелых воспоминаний. Детство становится центром, вокруг которого строится мир эмигрантской поэзии Саши Черного, а во многом и его жизнь. С детством приходит в его творчество религиозная тема, которая раньше была совершенно чужда поэту.

В яслях спал на свежем сене

Тихий крошечный Христос.

Месяц, вынырнув из тени,

Гладил лен его волос…

Бык дохнул в лицо младенца

И, соломою шурша,

На упругое коленце

Засмотрелся, чуть дыша,

Воробьи сквозь жерди крыши

К яслям хлынули гурьбой,

А бычок, прижавшись к нише,

Одеяльце мял губой.

Пес, прокравшись к теплой ножке,

Полизал ее тайком.

Всех уютней было кошке

В яслях греть дитя бочком…

Присмиревший белый козлик

На чело Его дышал,

Только глупый серый ослик

Всех беспомощно толкал.

«Посмотреть бы на ребенка

Хоть минуточку и мне!»

И заплакал звонко-звонко

В предрассветной тишине…

А Христос, раскрывши глазки,

Вдруг раздвинул круг зверей

И с улыбкой, полной ласки,

Прошептал: «Смотри скорей!..»

(«Рождественское», 1920)

Три года, что Гликберги прожили в Берлине, оба были завалены работой: уроками - Мария Ивановна, издательскими делами – Александр Михайлович. А главное – оставалась надежда, что скоро они вернутся в Россию. В Берлине выходит третий, последний, сборник стихов Саши Черного «Жажда» (1923). В нем отражается новый опыт – война, Литва, эмиграция, тоска по Родине.

Берлин перестает быть русской Меккой, в Германии – кризис, инфляция, русские журналы и издательства закрываются, русские уезжают: кто в Италию, кто во Францию, кто обратно в Россию. Гликберги поехали в Рим, куда Марию Ивановну пригласил Л.Андреев, чтобы она давала уроки его детям.

Но Рим слишком далек от жизни русской эмиграции, А.Черный оказался в изоляции и Гликберги решают уехать в Париж, куда они и перебираются в 1924. Здесь он сотрудничает с рядом русских журналов, ездит с выступлениями, проводит литературные вечера. В 1927 году группа русских эмигрантов покупает землю на юге Франции в поселке Ла-Фавьер, где поэт проводит последние пять лет жизни. Последние стихи Саши Черного трагичны и обращены к Богу:

Но если можно,

Но если Ты расслышишь,

Я об одном прошу:

Здесь на земле дай хоть крупицу счастья

Вот этому мальчишке из отеля

В нелепой куцей куртке

И старику-посыльному с картонкой,

И негру хмурому в потертом пиджаке,

И кроткому художнику соседу,

Задумчиво сосущему пастилку,

И мне — последнему — хотя бы это лето

Беспечностью веселой озари...

Ты знаешь,— с каждым днем

Жить на Твоей земле становится трудней.

(«В метро», отрывок, 1930)

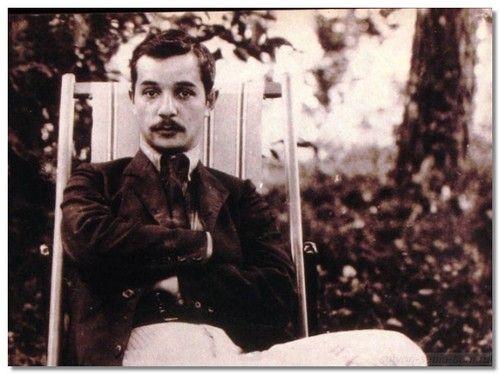

Очень ранимый! И меня, честно говоря, удивляет и задевает, когда его относят по части .мора. У него юмор совсем другой — с трагическими нотками. А это уже вовсе и не юмор. Сарказм, ирония — да. Если бы он не был ранимым, он не писал бы детских стихов. Он был большим ребенком. Даже по фотографиям это видно. Особенно по последней.

Родился карлик Новый Год,

Горбатый, сморщенный урод,

Тоскливый шут и скептик,

Мудрец и эпилептик…зажег среди тумана, цветной фонарь обмана…

Уже сколько лет вспоминаю эти строки под Новый год

Мой роман

Кто любит прачку, кто любит маркизу,

У каждого свой дурман, —

А я люблю консьержкину Лизу,

У нас — осенний роман.

Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой, —

Смешна любовь напоказ!

Но всё ж тайком от матери строгой

Она прибегает не раз.

Свою мандолину снимаю со стенки,

Кручу залихватски ус…

Я отдал ей всё: портрет Короленки

И нитку зеленых бус.

Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу,

Грызем соленый миндаль.

Нам ветер играет ноябрьскую фугу,

Нас греет русская шаль.

А Лизин кот, прокравшись за нею,

Обходит и нюхает пол.

И вдруг, насмешливо выгнувши шею,

Садится пред нами на стол.

Каминный кактус к нам тянет колючки,

И чайник ворчит, как шмель…

У Лизы чудесные теплые ручки

И в каждом глазу — газель.

Для нас уже нет двадцатого века,

И прошлого нам не жаль:

Мы два Робинзона, мы два человека,

Грызущие тихо миндаль.

Но вот в передней скрипят половицы,

Раскрылась створка дверей…

И Лиза уходит, потупив ресницы,

За матерью строгой своей.

На старом столе перевернуты книги,

Платочек лежит на полу.

На шляпе валяются липкие фиги.

И стул опрокинут в углу.

Для ясности, после ее ухода,

Я все-таки должен сказать,

Что Лизе — три с половиною года…

Зачем нам правду скрывать?

1927

Поэзия — это всегда грустно, а детская — трогательна ( поэт не сделает больно ребенку, он его слышит и понимает).

Пока поэт молод и идет вслед учителю, как Данте к Вергилию, его поэзия оптимистична и полна надежд, но истинный поэт всегда ищет свой путь, где еще нет следов, и продираясь в «сумрачном лесу», или как у Лорки: «…опустелые гнезда, пересохшие русла…», поэт с истерзанной душой и телом обречен на страдания, но обратного пути уже нет…и так в жизни не только у поэта.

истинный поэт всегда ищет свой путь, где еще нет следов, и продираясь в «сумрачном лесу», … поэт с истерзанной душой и телом обречен на страдания, но обратного пути уже нет… и так в жизни не только у поэта»

Настоящий поэт, как одиночка и безумец (согласно в том числе и «Белой Богине» Грейвса), по-другому жить не может. Творчество — это не радость, а прежде всего — мука, которая м.б. станет радостью. Но человек (поэт, художник, философ, музыкант) творит не потому что хочет, а потому что не может не творить, иначе его разорвет изнутри. А значит, он обрекает себя на муки и безумие. Это далеко не красивые слова, а, увы, жестокая реальность. За все надо платить…

Александр Михайлович Гликберг, известный как Саша Черный, а после эмиграции - Александр Черный, из числа тех, о ком трудно писать, хотя вроде все акценты расставлены:

Александр Михайлович Гликберг, известный как Саша Черный, а после эмиграции - Александр Черный, из числа тех, о ком трудно писать, хотя вроде все акценты расставлены: