ОБУЧЕНИЕ НА УРОКЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ. РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Век наш таков,

что он гордится машинами, умеющими думать,

и побаивается людей, проявляющих ту же способность

Г. Мамфорд Джонс

В современном образовании существует ряд проблем. Одна из них заключается в том, что успех в школе не всегда означает успех в жизни. Практика доказала неэффективность существующей долгие годы предметной модели содержания образования, ориентированной на знания.

Зачастую мы обнаруживаем, что выпускники образовательных организаций, успешно овладевшие знаниями в различных предметных областях, не способны использовать эти знания в практической жизнедеятельности. Обозначенное противоречие обусловило зарождение в педагогической науке новых направлений о полноценной самореализации подрастающего поколения. В их основу положены идеи о личности, способной критически и творчески мыслить, успешно взаимодействовать в коллективе, уметь адаптироваться к постоянно меняющимся аспектам сферы жизнедеятельности. Все эти идеи включает в себя концепция формирования функциональной грамотности обучающихся.

Понятие «функциональная грамотность» впервые было предложено использовать на организованном под эгидой ЮНЕСКО Всемирном конгрессе министров просвещения по ликвидации безграмотности в Тегеране в 1965 году. Однако, несмотря на достаточно продолжительное использование функциональной грамотности в решении проблемы ликвидации неграмотности в мире, в настоящее время данное понятие не только не потеряло своей значимости, но, наоборот, получило широкое распространение в образовательной среде.

Обусловлено это тем, что образование в современном мире переживает серьезную трансформацию, основу которой составляет идея обучения не только академическим знаниям, но и подготовки личности к постановке и достижению функциональных и операционных целей, связанных с повседневной жизнью и трудовой деятельностью. Отмеченное указывает на необходимость формирования у человека разных видов грамотности, как возможности осознания им собственных образовательных потребностей.

Международное исследование PISA представляет функциональную грамотность в виде составляющих:

грамотность в чтении (читательская грамотность) – способность человека к пониманию письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества;

грамотность в математике (математическая грамотность) –способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину;

грамотность в области естествознания (естественно-научная грамотность) – способность использовать естественно-научные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующего решения.

С 2012 года отдельным направлением оценки была включена финансовая грамотность, которая подразумевает знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни.

Рассмотрим наиболее эффективные современные приѐмы, позволяющие формировать ту или иную грамотность учащихся на уроках физики.

Методические приёмы формирования функциональной грамотности.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

«Толстые» и «тонкие» вопросы

Большое значение в технологии развития критического мышления отводится приѐмам, формирующим умение работать с вопросами: мысль остается живой только при условии, что ответы стимулируют дальнейшие вопросы. Только ученики, которые задают вопросы, по-настоящему думают и стремятся к знаниям. Уровень вопросов определяет уровень нашего мышления.

Таблица «толстых» и «тонких» вопросов может быть использована на любом этапе урока. Это могут быть вопросы, на которые учащиеся хотели бы получить ответы при изучении темы. Или вопросы как способ активной фиксации по ходу чтения, слушания, при размышлении – демонстрация понимания пройденного. Подобный метод формирует у учащихся умение смыслового чтения.

По ходу работы с таблицей в левую колонку «Тонкие вопросы» записываются вопросы, требующие простого, односложного ответа. В правую колонку «Толстые вопросы» – вопросы, требующие подробного, развернутого ответа.

Пример задания по физике:

На этапе закрепления изученных способов действий по теме «Закон Всемирного тяготения» (9 класс) учащимся предлагается ответить на вопросы, воспользовавшись изученным ранее материалом:

| «Тонкие» вопросы» | «Толстые» вопросы» |

| 1. Кто открыл закон Всемирного тяготения? 2. Когда был открыт закон Всемирного тяготения? 3. Верно ли, что мы притягиваем к себе Землю? 4. Кто экспериментально вычислил значение гравитационной постоянной? 5. Во сколько раз изменится сила притяжения двух тел, если, не меняя расстояние между ними, уменьшить массы каждого тела в 2 раза? | 1. Что являлось предпосылками к открытию закона Всемирного тяготения? 2. Для каких тел выполняется закон Всемирного тяготения? 3. От чего зависит сила, с которой два тела притягиваются друг к другу? 4. Что такое гравитация? 5. Как можно объяснить влияние Луны на земные приливы и отливы? |

Результатом работы над таблицей с «тонкими» и «толстыми» вопросами будет являться таблица ответов, которой можно воспользоваться при подготовке к самостоятельной работе.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Корзина идей – это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают учащиеся по обсуждаемой теме урока.

Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по заданному вопросу. Это строго индивидуальная работа. Затем происходит обмен информацией в парах, группах или в классе. Учащиеся делятся друг с другом известными знаниями (командная работа). Все сведения в виде тезисов записываются учителем в «корзинке» идей (без комментариев), даже если они ошибочны. Все ошибки исправляются далее, по мере усвоения новой информации или коллективного ответа на вопрос.

Если тема урока совершенно не известна, то можно попросить учащихся высказать свои предположения и домыслы – что они представляют и что они предполагают сегодня узнать.

На уроке по теме «Равномерное прямолинейное движение» (9 класс) учащимся предлагается выбрать, каким способ можно решить задачу на совместное движение двух тел:

«Расстояние между двумя городами А и В составляет 250 км. Одновременно из обоих городов навстречу друг другу выезжают автомашины. Машина из города А движется со скоростью 60 км/ч, из города В – со скоростью 40 км/ч. Определите, на каком расстоянии от города А произойдет встреча машин?»

Учащимся необходимо выбрать один из способов решения подобного вида задач: графический или аналитический. С помощью таких задач учащиеся научатся представлять информацию в другой форме: в виде графика или уравнения. А «корзина идей» систематизировать знания.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

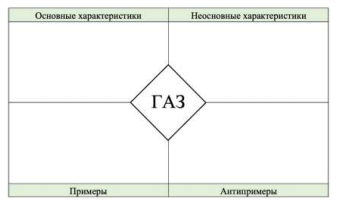

Модель фрейер (Frayer Model) – обучающая структура, помогающая учащимся глубоко понять и осознать изучаемые понятия и концепции. Участники рассматривают какое-либо понятие с разных сторон, записывая его обязательные и необязательные характеристики, примеры и антипримеры (то, что не может являться примером).

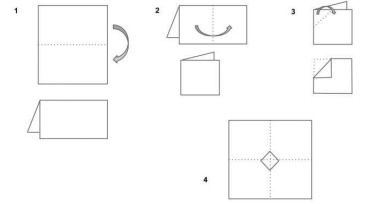

Лист А4 делится на области, согласно схеме:

Модель фрейер выступает в роли визуального органайзера, который помогает ученикам идентифицировать и отделять обязательные характеристики понятия от простой интересной информации. Заполнение модели фрейер поддерживает комплексный и продуманный анализ информации, подталкивает учащихся к уточнению глубины понимания терминов.

Пример задания:

Заполнение модели фрейер можно провести на этапе мотивации и целеполагания по теме «Идеальный газ» (10 класс):

- В середине напишите ГАЗ. Запишите в модель одну основную характеристику, одну – неосновную, по одному примеру и антипримеру.

- Далее в командах обсуждаем, не повторяясь, записывая несовпадения. Начинаем с того, у кого светлее верхняя часть одежды. Зачитываем от группы свои ответы (можно выписать на доске). Как думаете, сложно изучать газы и решать задачи? Что обычно в таких случаях делают ученые? Придумывают модель…модель газа как назовем? ИДЕАЛЬНЫЙ газ.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Проектная технология представляет собой систему получения знаний, когда ученики вовлечены в процесс планирования и выполнения проектов, т.е. практических заданий, которые постепенно усложняются. Упор делается на самостоятельное выполнение, как индивидуально, так и в группе. Проект назначается на определенный промежуток времени. Цель проектного обучения – научить решать практические задачи, привязать полученные знания к реальной жизни. Данная технология позволяет формировать финансовую грамотность, а именно понимание расходов в семейном бюджете и его экономии.

Примеры заданий:

В 8 классе при изучении темы «Работа и мощность электрического тока» учащиеся выполняют домашнюю практическую работу «С крышкой или без?».

1) Взять две одинаковые кастрюли, налить в них одинаковое количество воды (1 литр), поставить их на одинаковые электрические конфорки. Вместо электроплиты можно воспользоваться электрочайником.

2) Одну кастрюлю закрыть крышкой, вторую оставить без крышки. Дождаться, когда вода в кастрюлях закипит и записать результат измерения в таблицу.

|

Кастрюля

| Время закипания воды, ч

| Мощность электроплиты, кВт

| Затраченная электро-энергия, кВт•ч

| Тариф, руб/кВт•ч

| Стоимость электро-энергии, руб

|

| С крышкой Без крышки

|

|

|

|

|

|

3) Вычислите затраченную электроэнергию и ее стоимость для каждой кастрюли:

4) Сравните стоимость электроэнергии, затраченной на закипание воды в каждой кастрюле. Сделайте вывод.

ГЛОБАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И КРЕАТИВНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Тик-тэк-тоу («Крестики-нолики») – мыслительный приѐм на развитие критического и креативного мышления. Данный прием направлен на выявление и создание связей между изучаемыми понятиями, фразами, формулами и т.д. вместо бездумного заучивания определений и фактов. Также он способствует развитию навыков ведения диалогов и дебатов. Команде учащихся выдаются пронумерованные карточки (от 1 до 9) со словами/терминами/формулами/рисунками и т.д. Карточки раскладываются 3 на 3. Далее учащиеся составляют предложения с использованием любых трѐх слов, находящихся на одной линии по горизонтали, вертикали или диагонали. Каждый читает своѐ предложение.

Пример задания по физике:

В 7 классе на итоговом уроке изучения раздела «Первоначальные сведения о строении вещества» учащимся выдаются карточки с терминами по данной теме:

Каждый участник команды выбирает одну линию и из полученных слов составляет предложение. На данную работу 30 секунд. Далее учащиеся озвучивают свои предложения внутри команды по часовой стрелке, начиная с номера 2. Затем любой участник команды повторяет предложение, сказанное его соседом по плечу.