СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Оперативная психолого-педагогическая помощь «трудным» детям и детям группы риска

Приехала с курсов " Оперативная психолого-педагогическая помощь трудным детям и детям группы риска" Тема актуальная для всех. Делюсь информацией, коллеги. Курсы полезные, а лекциии Селивановой Е.А- замечательные......

Просмотр содержимого документа

«Оперативная

психолого-педагогическая помощь «трудным» детям и детям группы риска»

Оперативная психолого-педагогическая помощь «трудным» детям и детям группы риска

Селиванова Елена Анатольевна, к.пс.н, доцент кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО

Нормативно-правовые основания деятельности педагога по психолого-педагогическому сопровождению детей с девиантным поведением

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Под образованием в настоящем Законе понимается единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Закон «Об образовании в РФ»

( № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 г.)

Федеральная целевая программа развития образования (2015-2020)

банк лучших дополнительных общеобразовательных программ, в т. Ч . для детей с особыми потребностями (одаренные дети, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации )

- Статья 3. Основные принципы гос. политики:

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека

- Статья 28. Компетенции…ОО:

15) Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся

Концепция долгосрочного социально – экономического развития российской федерации

- Статья 34. Права обучающихся:

9) Защита от всех форм физического и психического насилия …

Приоритетными направлениями государственной демографической политики Российской Федерации: снижение смертности населения

Нормативно-правовые основы

Профессиональный стандарт «Педагог»

Профессиональный стандарт «Специалист по воспитанию»

Профессиональный стандарт

«Педагог-психолог »

ТД: Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды

обучению

Применять методы психологической коррекции психических особенностей личности обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации

ТД: Организовывать социально-педагогическую поддержку обучающихся в трудной жизненной ситуации

Проведение мероприятий по профилактике рисков информационной

социализации; формированию безопасной информационной среды

Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в школе

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного профессионального образования»

НЗ: Меры ответственности за жизнь и здоровье учащихся, находящихся под руководством педагогического работника

Федеральные государственные образовательные стандарты

ФГОС ДО

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

может следовать социальным нормам поведения и правилам, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены

ФГОС СОО

ФГОС НОО

ФГОС ООО

Личностные характеристики обучающегося:

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни , в том числе, в информационном пространстве .

УУД (познавательные, работа с информацией , регулятивные, коммуникативные, совместная деятельность ), составляющими основу умения учиться

Законодательное и нормативное правовое регулирование профилактики суицидального поведения обучающихся

- Конституция Российской Федерации ( статьей 20 устанавливается общеконституциональное право любого человека на жизнь).

- ФЗ РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ " Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ". В соответствии со статьей 14 на образовательные учреждения возложена обязанность оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, выявлять подростков и семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Органы образования должны незамедлительно сообщить в комиссию, инспектору по делам несовершеннолетних, органы прокуратуры о фактах семейного неблагополучия, ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей (ст. 9).

- Федеральный Закон РФот 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации , причиняющей вред их здоровью и развитию ". Закон четко определяет информационную продукцию, недопустимую для детской аудитории, и регламентирует проведение экспертизы информационной продукции.

- Федеральный закон " Об образовании в Российской Федерации " от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Статья 41 регламентирует обеспечение безопасности обучающихся и профилактику несчастных случаев во время их пребывания в образовательной организации. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

Законодательное и нормативное правовое регулирование профилактики суицидального поведения обучающихся

- Постановление Правительства РФ от 26.10.2012 г. № 1101 "О единой автоматизированной информационной системе " Единый реестр доменных имен , указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети " Интернет " и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено". Согласно данному постановлению в соответствии с критериями оценки информации, утвержденными межведомственным приказом Роскомнадзора, ФСКН России и Роспотребнадзора от 11.09.2013 г. № 1022/368/666 проводится экспертиза ссылок в сети Интернет. При наличии запрещенной информации о способах совершения самоубийства и (или) призывов к их совершению принимается решение о блокировании данных ссылок.

- Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351. В Концепции предусмотрено сокращение уровня смертности от самоубийств за счет повышения эффективности профилактической работы.

Законодательное и нормативное правовое регулирование профилактики суицидального поведения обучающихся

- Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации . За жестокое обращение с детьми (физическое, сексуальное, психическое (эмоционально дурное обращение) насилие, отсутствие заботы (пренебрежение основными потребностями ребенка)) в зависимости от его тяжести предусмотрено привлечение родителей к административной ответственности.

- Уголовный кодекс Российской Федерации . Так как нанесение вреда здоровью может быть причиной суицидального поведения среди детей и подростков, предусмотрена уголовная ответственность (статьи 110, 115 - 118, 125, 156).

- Семейный кодекс Российской Федерации. За ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей предусмотрена гражданско-правовая ответственность в виде лишения родительских прав ( ст . 69) , ограничения ( ст . 73) , отобрания ребенка при угрозе его жизни и здоровья ( ст . 77) .

Законодательное и нормативное правовое регулирование профилактики суицидального поведения обучающихся

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы , утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 ;

- " План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы ", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 г. № 167-р. В числе мер по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков указана разработка системы первоочередных мер по предотвращению подросткового суицида, включая подготовку психологов в системе здравоохранения для работы с детьми и подростками с суицидальными наклонностями, а также организацию проведения психологическими службами образовательных учреждений профилактической работы с детьми, родителями, социальным окружением ребенка.

Рекомендательный документ руководителям образовательных организаций

Письмо Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей от 18 января 2016 г. № 07-149 "О направлении методических рекомендаций по профилактике суицида"

На официальном сайте Уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области размещен « Алгоритм действий педагогов и родителей,

направленных на предотвращение суицидов среди несовершеннолетних»

Актуальные теории развития личности в аспекте психологии безопасного поведения

1. Влечение к жизни (ЭРОС)

Основная задача и содержание влечения к смерти - возвращение организма в безжизненное (исходное) состояние.

сексуальное влечение и влечение к самосохранению

Задача культуры – обуздать влечения к агрессии и саморазрушению, вытекающие из влечения к смерти и подрывающие устои человеческого существования.

стремление к разрушению, полному устранению напряжения,

к покою

Психоаналитический

подход З.Фрейда

2. Влечение к смерти (ТАНАТОС)

Психологические защиты «ЭГО»

Защитные механизмы -сознательная стратегия, которую использует индивид для защиты своего «ЭГО»,

призванные стабилизировать образ «Я».

Виды психологических защит:

- Вытеснение

- Проекция

- Замещение

- Рационализация

- Регрессия

- Отрицание

- Сублимация

Пси-защиты действуют

на неосознанном уровне

и поэтому являются

средствами самообмана.

Пси-защиты искажают,

отрицают или фальсифицируют

восприятие реальности, чтобы

Сделать тревогу менее угрожающей для человека.

Актуальные теории развития личности в аспекте психологии безопасного поведения

Э. Фромм

С позиций гуманистического психоанализа «инстинкт смерти относится к психопатологии и не является, как предполагал З. Фрейд, составной частью нормальной биологии».

Искусство любви

Неофрейдизм

Э. Фромма

1. Братская любовь – способность уважать, заботиться, сопереживать по отношению к любому человеку.

2. Родительская любовь – материнская и отцовская любовь отличаются.

3. Эротическая любовь направлена на единственного человека и жаждет нераздельного слияния с ним.

4. Любовь к себе – проявление общей ориентации человека на любовное отношение ко всему (не ЭГОИЗМ).

5. Любовь к Богу для человека современного западного мира – "это, в сущности, то же, что и вера в Бога..."

Отдавание в любви – это не сделка, требующая что-то взамен, и не транжирство, обедняющее нас. Это – проявление нашей силы и жизнеспособности, дающее радость нам самим.

Забота – это активная заинтересованность в жизни и развитии "предмета" любви. Например, если кто-то говорит, будто любит цветы, но забывает их поливать, мы усомнимся в искренности его слов.

Ответственность – это не налагаемая извне обязанность, а внутренне осознанный долг (ответственность перед судом своей совести) заботиться о другом.

Уважение – это способность видеть в другом человеке не средство для достижения моих целей, но признавать, что он сам – равноценный мне человек, имеющий собственные цели.

Знание в любви – это не банальная осведомленность о "параметрах" или биографии другого, а опыт интуитивного "вживания" в потаенность души другого, сопереживания с ним.

Э. Фромм

Зрелая любовь: признаки

О смысле жизни

"У человека можно отнять все, кроме одной вещи, последней из человеческих свобод - выбрать свое отношение в той или иной совокупности обстоятельств".

ценности действия

ценности переживания

ценности отношения

Виктор Франкл

"Эта уникальность и единичность, которая отличает каждого человека и придает смысл его существованию, имеет одинаковое отношение и к творческой работе, и к человеческой любви. Когда приходит понимание, что невозможно заменить человека, он становится ответственным за свое существование и продолжение. Человек, который осознает ответственность по отношению к тому, кто ласково его ждет, или к незаконченной работе, никогда не сможет покончить свою жизнь самоубийством...".

У каждого свое собственное призвание и миссия в жизни, каждый должен выносить в душе конкретное предназначение, которое требует своей реализации.

Однако найти смысл - это полдела; необходимо еще осуществить его. Человек несет ответственность за осуществление уникального смысла своей жизни.

Правильной постановкой вопроса, однако, является, согласно Франклу, не вопрос о смысле жизни вообще, а вопрос о конкретном смысле жизни данной личности в данный момент.

Актуальные теории развития личности в аспекте психологии безопасного поведения

Системно-деятельностный

подход

С. Л. Рубинштейн

А. Н. Леонтьев

«Смысл человеческой жизни — быть источником света и тепла для других людей. Быть сознанием Вселенной и совестью человечества. Быть центром превращения стихийных сил в силы сознательные. Быть преобразователем жизни»

« Центр личности», который мы называем «я»,… лежит не в индивиде, не за поверхностью его кожи, а в его бытии

Личностный смысл порождается бытием человека, жизнью...

Личность… выступает как то, что человек делает из себя, утверждая свою человеческую жизнь

Смысл порождается не значением, а жизнью

«Смерть есть также конец моих возможностей дать еще что-то людям, позаботиться о них. Она в силу этого превращает жизнь в обязанность, обязательство сделать это в меру моих возможностей, пока я могу это сделать. Таким образом, наличие смерти превращает жизнь в нечто серьезное, ответственное, в срочное обязательство, в обязательство, срок выполнения которого может истечь в любой момент. Это и есть закономерно серьезное отношение к жизни, которое в известной степени является этической нормой»

Факторы риска

Педагогические: несоответствие содержания образовательных программ и условий обучения психофизиологическим особенностям ребенка, несоразмерность темпа психического развития ребенка и темпа обучения, доминирование отрицательных оценок, низкая самооценка и неуверенность в деятельности, отсутствие мотивации к учению, закрытость для позитивного опыта

Медико-биологические : наследственные причины, группа здоровья, врожденные анатомо-физиологические свойства, нарушения в раннем возрасте в психическом и физическом развитии, условия рождения ребенка, образ жизни матери и ее заболевания, родовые травмы или особенности внутриутробного развития

Психологические: одиночество, изоляция, отчуждение от социальной среды, отрицание себя, невротические реакции, нарушения коммуникации с окружающими, эмоциональная нестабильность, фрустрация, неуспех в деятельности и социальной адаптации, трудности взаимодействия со сверстниками и взрослыми

Социально-экономические: неполные или многодетные семьи, безработные семьи, несовершеннолетние родители, семьи, ведущие асоциальный образ жизни; дезадаптация и неприспособленность семьи; бродяжничество, воровство, мошенничество, убийства, драки, попытки суицида, агрессивное поведение, алкоголизация, употребление наркотиков

Мотивация авитальной активности

- Авитальная активность - это биологическая, психическая и поведенческая активность, направленная на снижение и (или) прекращение собственного социального и биологического функционирования.

Аддиктивное поведение

Асоциальное поведение

САМОРАЗРУШЕНИЕ

Суицидальное поведение

Конформистское поведение

Аддиктивное

поведение

Зависимое поведение позволяет человеку уйти от реальности. Для этого он принимает различные вещества или же фиксирует свое внимание на предметах и действиях, которые сопровождаются появлением эмоций. Прием различного рода веществ вызывает привязанность и впоследствии они управляют жизнью человека, делая его беспомощным и подавленным.

Виды зависимости

АЛКОГОЛЬНАЯ

ПИЩЕВАЯ

ИГРОВАЯ

НАРКОТИЧЕСКАЯ

СЕКСУАЛЬНАЯ

РЕЛИГИОЗНАЯ

Антисоциальное

поведение

Выражается в том, что человек совершает действия, которые противоречат этике, морали, закону и др. Взрослые люди с такой проблемой не чувствуют никакой ответственности, они плохие родители, работники, друзья и партнеры. Человек не чувствует угрызения совести, так как ему попросту все равно. Такое поведение сопровождается импульсивностью, агрессией и т.п. Возникают такие проблемы еще в детстве из-за неполных семей, недостаточного внимания и воспитания.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ

ПРОГУЛЫ

ВОРОВСТВО

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ЛОЖЬ

КУРЕНИЕ

ХУЛИГАНСТВО

Типология суицидов

Суицидное

поведение

Суицидальное поведение является следствием социально-психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого микросоциального конфликта и подразделяется на внутренние - антивитальные переживания, пассивные суицидальные мысли, суицидальные замыслы, суицидальные намерения и внешние формы – суицидальная попытка, завершенный суицид» (А. Г. Амбрумова)

Истинный

Анемичес-кий

направляется желанием умереть

вызван личными трагедиями

Демонстра-тивный

отрицание социальных норм и требований

Эгоисти-ческий

привлечение внимания

Скрытый

Альтруис-тический

маскировка под несчастный случай

совершается во благо чего-то

Конформистское поведение

- Выражается в том, что человек не имеет своей точки зрения, поэтому приспосабливается к мнению людей, которые имеют власть. Такие люди ничего не знают о своей личности, они живут по принципам общества.

Мотивы такого поведения характеризуют гражданскую несформированность личности:

- согласное подчинение, основанное на пассивном отношении к правовому порядку;

- желание избежать обсуждения в группе или коллективе;

- боязнь утратить доверие близких или знакомых;

- желание заслужить одобрение тех, с кем связан межличностными отношениями и т.д.

Факторы риска авитального поведения

Медико-биологические

Социально-экономические

наследственные причины, группа здоровья, врожденные анатомо-физиологические свойства, нарушения в раннем возрасте в психическом и физическом развитии, условия рождения ребенка, образ жизни матери и ее заболевания, родовые травмы или особенности внутриутробного развития

неполные или многодетные семьи, безработные семьи, несовершен-нолетние родители, семьи, ведущие асоциальный образ жизни; дезадаптация и неприспособленность семьи; бродяжничество, воровство, мошенничество, убийства, драки, попытки суицида, агрессивное поведение, алкоголь, наркотики

Педагогические

Психологические

одиночество, отчуждение от социальной среды, отрицание себя, невротические реакции, нарушения коммуникации с окружающими, эмоциональная неустабильность, фрустрация, неуспех в деятельности и социальной адаптации, трудности взаимодействия со сверстниками и взрослыми

несоответствие содержания образовательных программ и условий обучения психофизиологическим особенностям ребенка, несоразмерность темпа психического развития ребенка и темпа обучения, доминирование отрицательных оценок, низкая самооценка и неуверенность в деятельности, отсутствие мотивации к учению, закрытость для позитивного опыта, несоответствие образу школьника

19

Авитальная активность проявляется в аутоагрессивном поведении

Признаки аутоагресии

- Чувство вины.

- Перекладывание ответственности за все события в жизни на себя.

- Желание испытывать боль.

- Частые вспоминания плохого.

Признаки склонности к аутоагрессии

Если ребенок :

- слишком недооценивает свои способности, личные качества и возможности,

- очень мало общается с другими детьми, отличается излишней застенчивостью,

- редко испытывает положительные эмоции, гораздо чаще бывает подавлен, плачет и пребывает в плохом настроении,

- излишне самокритичен,

- может ударяться не сильно головой об стену, когда раздражен,

- бывает часто зажат, закрыт,

- обиды держит в себе, не говорит что думает на самом деле,

- от наказаний, он может сделать себе еще хуже, даже разбить себе нос, ударять себя по лицо кулаками.

Что делать администрации школы и учителям для профилактики и искоренения жестокости:

- Сотрудничать, наладить партнерские отношения с семьями, родителями, опекунами.

- Формировать толерантность, терпимость.

- Знать особенности семей – кто из детей может быть в группе риска.

- Знать о взаимоотношениях в классе.

- Обращать внимание на формирование группировок в классах.

- Оказывать своевременную психологическую поддержку ученикам.

- Наблюдать и еще раз наблюдать! Учитель не имеет права «не замечать, что происходит с его учениками».

- Запрет на бездействие и безразличие! Любая информация о проявлении насилия должна быть проверена и принята к вниманию.

Формы жестокого обращения с детьми

Физическое насилие - преднамеренное нанесение физических повреждений ребенку родителями или лицами, их замещающими, либо ответственными за воспитание (может привести к смерти или увечью).

Сексуальное насилие или развращение - вовлечение ребенка в сексуальные отношения со взрослыми с целью получения последними выгоды, удовлетворения или для достижения корыстных целей.

Моральная жестокость - отсутствие со стороны родителей, опекунов или других взрослых, ответственных за воспитание ребенка, элементарной заботы о нем, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию (недостаточное питание, бытовые условия, недостаточный медицинский уход, вовлечение в асоциальные действия)

Психическое (эмоциональное) насилие - периодическое, длительное или постоянное психическое воздействие взрослых, ответственных за воспитание ребенка, приводящее к возникновению у него патологических черт характера или же тормозящие развитие его личности (постоянная критика ребенка, угрозы в его адрес, предъявление повышенных требований).

19

Как воспитать невротика

1. Требуйте от ребенка невозможного

3. Не забывайте о важных словах

4. Прерывайте ребенка, когда он чем-то увлечен

2. Как можно чаще переживайте за своего ребенка

5. Устраивайте скандалы

7. Кричите громче и бейте своего ребенка

6. Соглашайтесь на все его капризы

8. Говорите о ребенке плохо

11. Пугайте его всеми тварями, которых припомните

9. Сравнивайте его с другими детьми

10. Расскажите ему о мальчиках и девочках

12. Никогда ничего не объясняйте

13. Начните с себя

Алгоритм работы классного руководителя с учащимися «группы риска»

Шаг 1. Выяснить, кто из ребят относится к «группе риска», по какой причине.

Шаг 2. Выяснить в каких условиях и семьях проживают эти дети.

Шаг 3. Обратиться к школьному психологу для оформления запроса по работе с такими детьми (психолог должен дать рекомендации).

Шаг 4. Составить карту учащегося.

Шаг 5. Определить формы работы с такими учащимися.

Алгоритм работы с учащимися «группы риска»

1. Каждому классному руководителю необходимо:

- составить план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, в который должны быть обязательно включены: индивидуальные и групповые профилактические беседы, игры, родительские собрания, посещения на дому, педагогические диагностики и т.д.;

- вести дневник классного руководителя, где на каждого ребенка выделена отдельная страница, на которой фиксируется вся работа, проводимая с ребенком и его родителями

- Если данная работа не приносит положительного результата, то встает вопрос о постановке ученика на внутришкольный профилактический учет.

- Решение об этом принимает Совет профилактики школы.

Алгоритм работы с учащимися «группы риска»

2. Причинами постановки на внутришкольный профилактический учет могут быть:

- нарушение Устава школы;

- систематическое невыполнение домашнего задания;

- отказ от работы на уроке;

- нарушение дисциплины на уроке;

- прогулы учебных занятий;

- драки, грубость, сквернословие;

- курение;

- употребление спиртных напитков;

- совершение правонарушений с доставкой несовершеннолетнего в органы полиции;

- совершение преступления;

- систематическая порча государственного и личного имущества;

- издевательство над учащимися другой национальности, вероисповедания, цвета кожи, над маленькими или более слабыми учащимися;

- единичные случаи нарушения общественного порядка в школе, в результате которого возникла угроза жизни другого человека;

- совершение несовершеннолетними правонарушения, за которое установлена административная ответственность.

Алгоритм работы с учащимися «группы риска»

3. Постановка на учет возможна:

по заявлению классного руководителя;

по заявлению администрации школы;

в результате совершения несовершеннолетними деяния, за которое установлена административная ответственность;

в результате совершения несовершеннолетними деяния, за которое установлена уголовная ответственность.

4. Предоставление документов для постановки на учет.

- Заявление классного руководителя

- Характеристика на учащегося

- Акт посещения на дому

- Информация о профилактической работе с несовершеннолетним

- Выписка оценок за текущую четверть

Родителям отправляется уведомление о приглашении их на заседание Совета профилактики. Если родители не явились, то вопрос все равно рассматривается на заседании.

Школьный Совет профилактики разрабатывает план профилактической работы с данным несовершеннолетним.

Если несовершеннолетний ставится на учет по неуспеваемости, то для него может быть разработано индивидуальное расписание дополнительных занятий.

На учащегося заводится учетная карточка.

Работа классного руководителя с семьёй группы риска

3. В начале учебного года учитель и социальный педагог проводят различные диагностические методики и тесты для выявления детей из «группы риска:

-выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, асоциальным нормам поведения, отстающих в учебе,

-определение причин отклонений в поведении нравственном развитии, а так же индивидуальных психологических особенностей личности у выявленных школьников,

-положение ученика в классе, характер взаимоотношений с товарищами, причины отклонений в межличностных отношениях,

-изучение интересов, способностей и склонностей ученика,

-изучение контактов ребенка за пределами школы, их влияние на данного ученика,

-выявление уровня социального благополучия ребенка,

-выявление ситуаций жестокого обращения и пресечение насилия на начальном этапе.

На данном этапе классный руководитель и социальный педагог получают первичную информацию о семье, об отношении к воспитанию родителей и самих детей. Это этап понимания проблемы, выяснение причинно-следственной связи поведения ребенка и его жизни в семье.

На основе всех этих диагностик создается социальный паспорт класса.

Механизм выявления неблагополучных семей.

При поступлении ребенка в школу, учитель 1 класса предлагает родителям заполнить анкету, которая позволяет выявить социально-бытовые условия проживания семей и воспитанников, состав семьи, образовательный уровень родителей, их возраст и профессию.

1) Сведения о родителях:

1. Ф.И.О родителей.

2. Возраст

3. Образование

4. Место работы

5. Общественная работа

6. Квартирные условия

7. Материальное положение

8. В каких мероприятиях школы вы хотели бы участвовать?

2) Сведения о ребенке:

1.Ф.И.О ребенка, дата рождения

2.Чем ваш ребенок любит заниматься в свободное время?

3. Какие игры предпочитает?

4. Какие виды спортивных развлечений больше любит?

5. С кем чаще играет (с мальчиками или девочками)?

6. Как ведет себя в детском коллективе? (активен, пассивен, застенчив.)

7. Какие обязанности имеет дома?

8. Какие с вашей точки зрения, индивидуальные особенности ребенка следует учесть.

Работа классного руководителя с семьёй группы риска

Работа классного руководителя с семьёй группы риска

Механизм выявления неблагополучных семей.

3) Кто в семье непосредственно занимается воспитанием ребенка:

1.Где чаще всего совместно с ребенком проводится досуг?

2. Знаете ли вы друзей своего ребенка и их родителей?

3. Приходят ли к вам в гости приятели ребенка?

4. Что вас затрудняет в воспитании ребенка?

5.Какие методы воспитания вы предпочитаете? (уговоры, разъяснения, строгие требования, наказания, поощрения, дружеские контакты и т.д.)

2. По внешнему виду ребенка и по его поведению учитель может выявить признаки неблагополучия.

К характерным признакам внешнего вида и поведения ребенка, воспитывающегося в ситуации пренебрежения родителями своих обязанностей, можно отнести:

- утомленный, сонный вид ребенка;

- санитарно-гигиеническую запущенность;

- склонность к обморокам, головокружению вследствие постоянного недоедания;

- неумеренный аппетит;

- задержка роста, отставание в речевом, моторном развитии;

- привлечение внимания любым способом;

- чрезмерная потребность в ласке;

- проявление агрессии и импульсивности, которая сменяется апатией и подавленным состоянием;

- проблемы во взаимоотношениях со сверстниками;

- трудности в обучении, невыполнение домашних заданий.

Работа классного руководителя с семьёй группы риска

II этап – непосредственно коррекционная работа, этап применения воспитательных воздействий.

- Устанавливается контакт с родителями, другими членами семьи, которые могут повлиять на обстановку в семье.

- Учитель разрабатывает конкретный поэтапный план действий в преодолении недостатков семейного воспитания.

- С семьями воспитанников используются такие формы, как наблюдение, беседа, анкетирование, психологическая и социальная диагностика, посещение семей с целью выявления семейного неблагополучия.

- С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей проводится работа по повышению педагогической грамотности родителей, вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы.

- Это привлечение родителей к участию в детских праздниках, спортивных мероприятиях, выставках совместных работ родителей и детей.

- Все это помогает налаживанию психологического контакта.

Рекомендации по организации успешного взаимодействия с семьей зоны риска

1 . Никогда не предпринимайте воспитательных воздействий в плохом настроении. 2. Четко и ясно определите для себя, чего Вы хотите от семьи, узнайте, что думает семья по этому поводу, постарайтесь убедить ее в том, что Ваши цели - это, прежде всего, их цели. 3. Не берите все на себя, предоставьте семье самостоятельность, не обязательно контролировать и оценивать каждый их шаг. 4. Не давайте окончательных готовых рецептов и рекомендаций. Не поучайте родителей, а показывайте возможные пути преодоления трудностей, разбирайте правильные и ложные решения, ведущие к цели. 5. Педагог обязан поощрять успехи, замечать даже незначительные ростки положительных достижений семьи. 6. Если есть ошибки, неверные действия, укажите на них. Дайте оценку и сделайте паузу, чтобы семья осознала услышанное.

Рекомендации по организации успешного взаимодействия с семьей зоны риска

7. Дайте понять семье, что сочувствуете ей, верите в нее, хорошего мнения о ней, несмотря на оплошности родителей. 8. Педагог обязан формировать в себе внутреннюю устойчивость, позитивное восприятие фактов. Такая устойчивость позиции позволяет человеку не приспосабливаться к обстоятельствам, а учитывать их и изменять в соответствии нравственным нормам жизни. 9. Не показывайте, что Вы пришли в семью перевоспитывать родителей. Действуйте в логике системы «перспективных линий» — от дальней перспективы к средней, и от нее к сегодняшней. 10. Педагог должен быть твердым, но добрым и отзывчивым. Ни абсолютная твердость, во что бы то ни стало, ни такая же безграничная доброта не годятся в качестве единственного основополагающего принципа воспитания. Все хорошо в свое время. Надо уметь применять разные методы в соответствии с конкретной ситуацией.

Семья, в которой воспитываются «трудные» родители

Задача классного руководителя :

Это, например, одинокая мать, которой ребенок мешает устроить личную жизнь.

• Расположить мать к себе, заручиться доверием; если она отнесется к этому настороженно, не спешить обижаться.

• Попробовать посмотреть на себя глазами матери. Это поможет лучше понять ее и контролировать свое отношение к ней.

• Заинтересовать судьбой подростка, пробудить ответственность за его будущее.

• Деликатно, тактично затронуть тему естественного желания матери

Атмосфера в такой семье -холодность, безразличие, отсутствие духовного контакта

Семья, в которой господствует безнадзорность

Задача классного руководителя :

В таких семьях, родители, как правило, употребляют алкоголь.

• Терпеливо доказывать родителям пагубное влияние на подростка того образа жизни, который они ведут.

• Обратить внимание на испытываемые подростком переживания, боль, стыд, обиду за отца и мать.

• Выяснить, кто из родителей пользуется большим авторитетом в семье, кто может стать опорой в изменении условий жизни.

• Включить подростка в более широкое общение с окружающими людьми, морально поддержать, установить контроль.

Для родителей характерны культурная ограниченность, бедность чувств, отсутствие духовных связей с детьми

Семьи, характеризующиеся педагогической

неграмотностью родителей

Задача классного руководителя :

Родители не понимают детей, обнаруживают полное незнание методов педагогического воздействия, недооценивают значение семейного воспитания, подрывают авторитет школы и учителей

• Сформировать у родителей потребность в педагогических знаниях через проведение с ними консультаций, включение их в систематическую работу школы с родителями.

• Пробудить интерес к самообразованию.

• Внушить мысль о том, что все дети нуждаются в образованных родителях.

Семьи, в которых родители предъявляют к детям завышенные требования, часто граничащие с жестокостью

Задача классного руководителя :

Детей часто наказывают физически, в результате чего они растут озлобленными и жестокими

• Доказать родителям, что с ребенком надо обращаться как с равным, отказаться от действий с позиции силы.

• Относиться к ребенку как к человеку, который имеет равные права на самостоятельность и уважение.

• Доказать, что терпение и снисходительность ребенку - главное средство в воспитании

Семьи, в которых приоритет отдается материальному благополучию над духовной жизнью

Задача классного руководителя :

Дети в таких семьях растут эгоистами, излишне практичными потребителями. Родители эти качества поощряют

• Изменить жизненную ориентацию родителей.

• Заинтересовать подростка развитием внутреннего духовного мира.

• При встречах с родителями дома и в школе использовать косвенное воздействие, опираясь на здоровые интересы

Типология конфликтных личностей

№ п/п

1

Тип конфликтной

Характеристика поведения

«Паровой каток»

личности

2

Агрессивно действует, обвиняет, оскорбляет, давит

«Скрытый агрессор»

3

4

«Разгневанный ребенок»

Действует косвенно, опосредованно использует закулисные махинации, колкости, шутки

«Жалобщик»

5

Тревожен, обижен, не может справиться с эмоциям, может заплакать, убежать

Не уверен в себе, пессимистичен, стремится снять с себя ответственность, боится решительных действий, нуждается в поддержке.

«Молчун»

6

Замкнут, интровертирован, мало разговаривает и не отвечает на вопросы, не участвует в дискуссии.

«Сверпокладистый»

Изображает ответственность, не умеет отказать, стремится взять на себя много дел сразу, не доводит начатое до конца

1 Тип « паровой каток » .

Лучше уклониться или приспособиться в конфликте с данным человеком, если предмет спора не особенно важен для вас. При общении с родителем такого типа можно уступить ему в малом, чтобы в первую очередь успокоить его и не спровоцировать эскалацию конфликта. Если же уход от конфликта неизбежен, необходимо дать такому человеку « выпустить пар » . Иными словами дать возможность выплеснуть свои негативные эмоции.

Ему стоит дать возможность проговорить свои чувства, тем самым обозначив свои претензии. Только после того, как родитель успокоится, начать разговор с ним. Здесь педагогу нужен самоконтроль. Конечно, сложно сохранять спокойствие, когда тебя начинают обвинять или даже оскорблять. При этом важно и сохранить свое достоинство, не переходить границы и не использовать агрессивные способы общения.

2 Тип «скрытый агрессор».

- Такой родитель старается обозначить свои претензии скрытно, с помощью закулисных махинаций, разного рода колкостей. Он демонстрирует чаще скрытые проявления. Важно данную беседу из скрытогоагрессии. В каких-то ситуациях можно уклониться или терпеть данное поведение. Но если, вас это не устраивает, можно дайте понять атакующему человеку, что вы выше этого.

- Можно спросить, чего он добивается. Рекомендуется напрямую обратиться с вопросом: «Обозначьте вашу позицию (претензии) вслух и более четко». Бывает, такой родитель все переводит в шутку, уходит от ответа. В данном случае вы можете привести конкретные факты, доказательства такого поведения конфликта не перевести в открытый. Хотя иногда это идет на пользу. Не стоит забывать, что существуют не только деструктивные, но и конструктивные конфликты.

3 Тип «разгневанный ребенок» или «взрывной человек».

- Обычно такой родитель испуган и беспомощен. Поэтому его эмоции носят характер не обвинения, а потребности в поддержке.

- Педагогу рекомендуется, как и в первом случае, позволить этому родителю накричаться, дать выход его эмоциям.

- Затем следует убедить его в том, что он выслушан и ситуация находится под контролем. Нужно успокоить такого родителя, выразить уверенность в его силах.

4 Тип «жалобщик».

- Учителю стоит сначала выслушать такого родителя, не важно, прав он или нет. Жалобы идут от потребности быть кому-то неинтересным, нужным, не заброшенным, получить внимание. Часто его жалобы возникают на почве разочарования и осознания собственного бессилия. Когда вы его слушаете, то возвращаете ощущение собственной значимости, крое того, даете возможность выразить свои чувства.

- Бывает в процессе говорения такой родитель сам приходит к продуктивному решению. Начинает видеть ситуацию с разных сторон. Здесь педагогу важно быть хорошим слушателем и использовать приемы активного слушания. К ним относится кивание головы, отражение эмоций, отзеркаливание позы, поддакивание и перефразирование.

- Однако стоит понимать, что такой человек может забирать бесценное время у слушающего. Поэтому после высказывания сути его основной жалобы, необходимо искать способ прекращения такой беседы или перевода разговора на иную тему.

5 Тип «молчун» или «тихоня».

- От таких родителей сложно добиться высказывания их собственной позиции. Они держат свое мнение при себе, поэтому не бывают основными зачинщиками конфликта. Однако если они вовлечены в конфликт сложно добиться от них взаимодействия. В первую очередь педагогу необходимо преодолеть их замкнутость.

- Можно задать несколько вопросов в открытой форме, так, чтобы не позволить родителю выразить ответы только словами «да» или «нет». К примеру, можно поинтересоваться: «Что вы думаете по этому поводу?» или «Что послужило причиной такого явления?». Можно поделиться своими предположениями.

- Перебирайте возможные причины или побуждайте человека к разговору. Однако сохраняйте чувство меры. Если обнаруживается, что человек все больше сопротивляется попыткам продолжить беседу, лучше не настаивайте на этом. Стоит поблагодарить его за сотрудничество или договориться о новой встрече.

6 Тип «сверхпокладистый».

- Такие родители могут на первый взгляд казаться приятными во всех отношениях, они вас поддерживают, выражают желание помочь в чем-то. Однако в последний момент могут подвести. Сначала соглашаются сделать что-то, но в последнюю минуту находят причину для отказа.

- В данном случае можно выбрать два варианта: минимизировать общение с таким человеком или показать ему, что вы хотите правдивости с его стороны. Настаивайте на том, что вы хотите знать, что в действительности думает этот человек. Отметьте, что хотите, чтобы он сделал только то, что он в состоянии выполнить. Сделайте акцент на том, что вас беспокоит не то, согласится он с вами или нет, а его непоследовательность.

В классе агрессивный лидер. Что рекомендовать педагогу

- Научить подростка справляться с агрессией

- Если подросток не знает, как выразить агрессию социально приемлемыми способами, то прибегает к насилию. Чтобы овладеть этими способами, ребенку нужен культурный опыт: он должен наблюдать за значимым взрослым, который злится «правильно».

- Взрослые агрессивны не реже, чем подростки, но свою агрессию воспринимают как приемлемую, а детскую осуждают и запрещают. Агрессия – это жизненно важная способность наступать, но необходимо научить выражать ее приемлемо для общества.

Важно

С помощью агрессии подросток хочет узнать, услышите ли вы его, выдержите ли натиск, какое решение примете

Когда подросток ведет себя агрессивно, обратите его внимание на действия, которые он совершает в состоянии агрессии. Например, используйте фразы: «Обрати внимание, каким тоном ты говоришь», «Ты меня перебил», «Это обидные слова», «Это жестоко», «Ты портишь чужую вещь». Дайте обратную связь на агрессивное поведение подростка. Например, объясните подростку, что агрессия нормальна, если он может ею управлять или объяснить ее причины, если она помогает достичь целей, а не мешает этому, если он слышит своего собеседника и принимает во внимание то, что тот говорит.

+

Озвучьте чувства, которые возникают у вас в ответ на агрессию подростка . К примеру: «Мне это неприятно», «Ты хочешь меня обидеть?», «Когда ты так кричишь, я слышу только тон, а не содержание», «Шутка – это когда всем смешно, а если кому-то обидно, то это уже издевательство», «Мне было неловко», «Это помешало классу».

Совет

Анализируйте, что вы чувствуете, когда подросток действует агрессивно. Вы реагируете на форму или на содержание?

- Четко указывайте, какого поведения вы ждете от подростка вместо агрессии. Скажите, например: «Прекрати», «Стоп», «Так нельзя», «Остановись», «Не обзывайся», «Отойди», «Посиди», «Ты можешь сказать это в другой форме?» или «Веди себя цивилизованно». Обращайте внимание на ситуации, когда агрессивный подросток ведет себя не враждебно. Поддержите подростка вниманием и диалогом, поблагодарите его, выразите признание и симпатию.

- +

- Если подросток злится, значит с ним в этот момент происходит что-то важное. Если одноклассники присоединились к нему, это говорит о том, что он выражает мнение, которое надо учесть. Примите во внимание, что подросток злится, но не отказывайтесь от своих целей из-за его агрессии. Выслушайте, ответьте по содержанию, но доведите запланированное дело до конца.

Рекомендации для учителей

- Если агрессивное поведение подростка создает в классе «моду» на агрессию, боритесь не с агрессивным лидером, а с подражанием ему. Выберите, на кого вы хотите воздействовать: на друзей лидера, на другого популярного подростка, на тех детей, кто в оппозиции с агрессивным лидером, или на учеников, которые не вовлечены в отношения с лидером. Сверстники воспринимают лидера некритично, поэтому не пытайтесь развенчать его образ. Продемонстрируйте уважительное и заинтересованное отношение к тем, чье поведение вы хотите изменить. Поддерживайте индивидуальность учеников: интересуйтесь личным мнением, сравнивайте точки зрения, старайтесь услышать не только ответы, но и аргументацию.

- Определите, какое поведение подражателей вы хотите искоренить, например, нарушения закона, курение, грубость. Негативно реагируйте на этот тип поведения: делайте замечания, запрещайте, ставьте в известность родителей, выражайте свое неодобрение.

- Решите, какое поведение учащихся вы будете поддерживать. Например, вас устраивает готовность подростков к диалогу с вами, их чувство юмора или общительность. Поощряйте это: выслушивайте, хвалите, ведите диалог, задавайте вопросы. Не распространяйте оценку поведения агрессивного лидера на остальных. Например, замените фразу: «Ну вы же не слушаете!» на обращение к лидеру: «Ты меня не слышишь».

Совет

Следите за корректностью своих высказываний и действий и будьте внимательны к высказываниям подростка

- Соблюдать личные границы подростков

- +

- Личные границы – это предел, который нельзя нарушать без разрешения, область неприкосновенности. Личность имеет право на личную территорию, имущество, вкусы, чувства и желания. Человек воспринимает нарушение личных границ как насилие и может проявлять ответное насилие: неуважение, пренебрежение, пассивный протест, открытую агрессию.

Рекомендации для учителей

Совет

Следите за корректностью своих высказываний и действий и будьте внимательны к высказываниям подростка

+ Уважайте личные границы подростка. Ведите себя в соответствии с поставленной задачей, осознавайте границы своей компетентности и профессиональных функций. Не оценивайте внешность, прическу, одежду, вкусы и симпатии подростка. Не трогайте и не отбирайте его личные вещи.

- Соблюдайте правило: «Хвалить исполнителя, критиковать исполнение». Храните тайны, не разглашайте то, что узнали о подростке от других людей или от него самого в личной беседе.

- Признайте право подростка чувствовать что-то свое и по-своему относиться к ситуации. Не стыдите, не ругайте, не уговаривайте, когда подросток проявляет свои чувства. Не обесценивайте его переживания. Например, откажитесь от фразы: «Что ты злишься из-за ерунды». Подросток воспримет такое отношение как несправедливость. Если хотите выразить свое отношение к чувствам подростка, говорите именно о себе: «Я этого не понимаю» или «А мне нравится».

Осознать значение требовательности

Ученики уважают требовательных учителей. Требовательный педагог побуждает себя и другого к нужной деятельности, основывается на воле, ответственности и осознанных ценностях.

+ Противоположность требовательности – попустительство. Такие учителя снисходительны и безразличны к процессу и результату взаимодействия с классом. Они работают только с послушными учениками или отказываются от выполнения части своих задач, если подростки сопротивляются. Педагог относится к работе попустительски, когда, например, ему не хватает сил совладать с обстоятельствами жизни и обязанностями. Попустительство – форма скрытой виктимности: такие учителя чувствуют себя жертвой и неумышленно провоцируют чужую агрессивность.

Рекомендации для учителей

Следите, каждый ли ученик вовлечен в урок. Быстро и ясно реагируйте на безделье. Старайтесь, чтобы каждый ученик осмысленно участвовал в уроке. Приводите аргументы, когда оцениваете содержание или результат деятельности ученика.

Поддерживайте собранный ухоженный вид, не теряйте самоконтроль. Содержите кабинет, рабочие материалы и журнал в порядке. Уважайте собственные чувства и желания, ясно выражайте их, когда они возникают. Изменяйте или завершайте те отношения, в которых партнер по общению придирается, нападает, обижает, дает непрошеные советы и оценки, унижает вас.

Как научить ребенка говорить «нет»

Многие дети бояться сказать «нет» своим друзьям, стараясь быть отзывчивым, но это может привезти к неудобствам для них самих, проявления осложнений. Рассмотрим ряд приемов, чтобы отучить некоторых знакомых от того, чтобы они не перекладывали ответственность на вашего ребенка.

Приём № 1. Отказ под благовидным предлогом, или Мотивированный отказ.

Заготовьте заранее с ребенком – отказы под благовидным предлогом (мотивированный отказ). «В четверг не смогу — меня пригласили в гости».

Приём № 2. Отказ без объяснения причин

Посоветуйте напустить туману. Мол, не спрашивай почему, но не могу. Тон при этом должен быть: а) загадочный, б) грустный. В первом случае проситель будет заинтригован, во втором подумает, что у вашего ребенка что-то произошло и настаивать бесполезно.

Приём № 3. Отказ с переадресовкой

«В прошлый раз родители сказали, что если это повториться, то позвонят твоим родителям».

Применяя три вышеописанных приёма, можно добавлять "к сожалению", "извините, но…", "мне очень жаль", "я бы рад, но…", "может, в следующий раз", чтобы не обидеть человека отказом, но одновременно дать ему понять, что отказ обоснован.

Приём № 4. Встречная просьба

Отлично подходит для того, чтобы проверить отношение просителя к вашему ребенку. Научите детей этому трюку: не дослушав до конца, нужно радостно воскликнуть: "Ну надо же, а я как раз тебя хотел (хотела) попросить об этом! К кому же мне теперь обратиться?" Последнюю фразу следует произносить озабоченным тоном – ваш ребенок уже занят собственной проблемой.

С раннего возраста надо прививать детям рассудительность в отношениях с друзьями и противоположным полом.

Можно показать на примере: иногда стоит помочь знакомому, но не всегда решать за него все проблемы.

Каждый человек хозяин своей воли, стоит убедить его ребенка в этом тем самым готовить его к взрослой жизни.

Профилактика психологического насилия

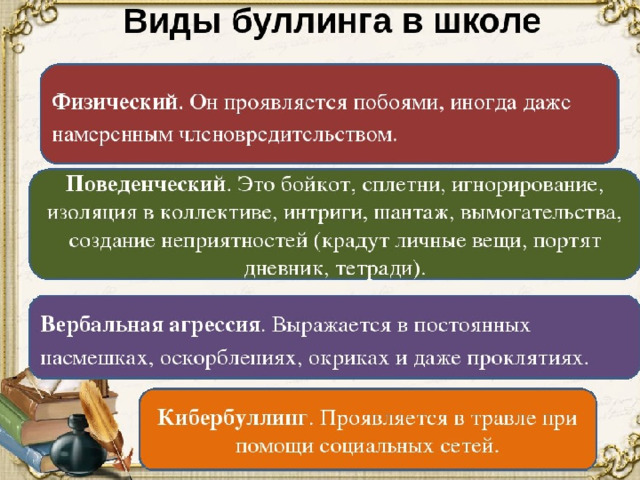

- Буллинг – это запугивание, террор, направленный на провокацию страха и подчинение себе жертвы (И. С. Кон).

- Буллинг - травля, преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти или физической силы (Д. Ольвеус ).

Психологический портрет жертвы

Психологический портрет

Индивидуальные и социальные особенности

преследователя

Физические и интеллектуальные недостатки, болезненные дети, дети с другой национальностью, дети с высокой или низкой успеваемостью в школе, «любимчики» учителей или изгои, дети, принадлежащие к определённой субкультуре

Личность

Низкий уровень самоуважения, аутосимпатии, повышенное самообвинение, неадекватность самооценки (чаще заниженная)

Позитивное глобальное самоотношение, самоуважение, самопринятие, аутосимпатия и самопонимание, адекватная самооценка и принятие себя

Эмоциональная и коммуникативная сфера

Тревожность, плаксивость, страхи, интеровертированность, замкнутость, обидчивость, повышенная впечатлительность, эмоциональная неустойчивость

Раздражительность, эмоциональная неустойчивость, невыраженность социальной эмоциональности, агрессивность, импульсивность, слабые коммуникативные навыки

[

Первенство в качестве фактора формирования агрессивного поведения, порождающего насилие, принадлежит социальному окружению:

Проблемы в общении внутри семьи , конфликты – развод, гиперопека или отсутствие внимания, появление нового члена семьи – опекуна, младшего ребенка, завышенные требования к подростку – в учебе или других сферах деятельности.

«Плохая компания » — имеется в виду круг общения, состоящий из лиц, ранее нарушавших закон, имеющих вредные привычки.

Неблагополучная семья – имеются в виду неполные семьи, семьи, один из членов которой или все имели проблемы с законом, наркотиками, алкоголем .

Дифференцированный анализ (Ольшанский, 2002) показал, что среди участников террористических организаций и террористических действий 46% холериков, 32% сангвиников, 12% меланхоликов и 10% флегматиков.

Профилактика психологического насилия в школе

I уровень-уровень школы. Предполагает совместную работу всего педагогического коллектива (учителя, администрация, школьные психологи, родители и ученики). Психолог осуществляет выявление и оценку ситуацию буллинга в данном учреждении, проводит статическую обработку данных с помощью специально отобранных методик. Педагоги и классные руководители составляют психологические характеристики учащихся, в которых отражают специфику межличностных отношений в классе. Администрация образовательного учреждения осуществляет организацию и координацию данного процесса.

II уровень - уровень класса . Педагоги совместно с учениками разрабатывают и принимают правила против буллинга, проводят регулярные встречи с учениками класса с целью обсуждения ситуации буллинга и поощрять участие родителей в этих встречах. На уроках психологии проводятся ролевые игры, в которых ученики по очереди могут отыгрывать сценарии буллинга, где они исполняют роль жертвы или обидчиков.

III уровень - индивидуальный. Здесь осуществляется организация мероприятий, ориентированных на конкретных участников буллинга, привлекаются их родители, проводятся беседы. Среди направлений психокоррекционной работы выделяются следующие: формирование механизмов эмоциональной саморегуляции, коммуникативной компетентности, умений и навыков конструктивно преодолевать конфликтные и фрустрирующие ситуации, а также умений и навыков конструктивных взаимодействий, толерантных установок на взаимодействие.

Эффективные методы противодействия буллингу в школе

- «Дневник буллинга». Часто жертвы буллинга молчаливы, что и использует обидчик. При этом сам он боится гласности. Поэтому можно завести «Дневник буллинга», где фиксировать каждый акт издевательств (указывая место, время и свидетелей). Такие записи производят впечатление и на директора, и на буллера, и на его родителей.

Эффективные методы противодействия буллингу в школе

«Команда связей (Link crew)». Данная система придумана Джоном Дьюи и реализуется в североамериканской педагогике (США и Канаде). В школе формируется так называемая «команда связей». Ее составляют самые позитивные, активные, доброжелательные ученики школы. Они становятся «шефами» ребят из классов помладше. Особое внимание следует уделить детям, переходящим на новый образовательный уровень (1 класс, 5 класс, 9 классы). Также внимание должно быть обращено на новеньких и детей с особыми потребностями. Так, одиннадцатиклассница может курировать пятерых девятиклассников. А десятиклассник присматривает за несколькими новенькими из восьмого класса. Семиклассники шефствуют над пятиклассниками. Таким образом, на каждого шефа приходится 3-5 учеников подшефных. Шефы хотя бы раз в день на перемене могут подойти к своему подшефному и поинтересоваться как у него дела. Можно поздороваться, улыбнуться, спросить: «Все в порядке?», «Есть проблемы?». Важно дать понять, что шеф готов помочь в решении этих проблем. Курирует такую команду школьный психолог или педагог-организатор.

Эффективные методы противодействия буллингу в школе

- Метод Фарста (Die Farsta Methode). Первый шаг: Если Вы столкнулись со случаем буллинга, Вам нужно:

- Поговорить с информантами.

- Осторожно расспросить жертву.

- Постараться подбодрить жертву, вселить чувство уверенности.

- Собрать точные данные о происходящем

- Необходимо четко знать: Кто, когда, где и что делал? Как часто это происходило? Были ли свидетели, соучастники?

- Попросить жертву, если это необходимо, вести дневник буллинга.

- Важно, чтобы больше никто из школьников не знал об этом разговоре, чтобы агрессоры не были предупреждены.

- Подумайте о том, нужно ли привлекать родителей.

- Второй шаг:

- Обеспечьте себе поддержку.

- Спросите себя: кто из коллег сегодня может помочь.

- Спланируйте время (примерно два часа).

- Найдите помещение.

- Предупредите коллег, что осуществляющие буллинг школьники с такого-то по такое-то время по очереди будут вызываться с уроков.

- Подумайте, нужен ли Вам протокол? Если да, то кто будет вести его?

Эффективные методы противодействия буллингу в школе

- Метод Фарста (Die Farsta Methode)

- Третий шаг:

- По одному вызовите с урока каждого из буллеров, заранее не предупреждая их об этом.

- Положите перед собой лист опросника и, ориентируясь на него, начните разговор.

- Говорите ясно и предметно по теме, сохраняя спокойный тон!

- Дайте понять, что Вы осуждаете содеянное буллером, и что он должен нести ответственность за то, что сделал!

- Постарайтесь сделать агрессора вашим партнером в борьбе против буллинга.

- Будьте готовы к тому, что он будет применять различные стратегии, чтобы оправдать себя!

- Поскольку никому не известно о содержании вашей беседы с буллером, нет и необходимости думать о проблеме его реинтеграции в сообщество ребят.

- Четвертый шаг: Порадуйтесь в случае удачи и поделитесь с коллегами возможностями этого метода! Поблагодарите всех участвовавших за их сотрудничество и помощь.

Опросник к методу Фарста

- Имя опрашиваемого: ______________ Класс: ____ Дата: _________

- Знаешь ли ты, о чем я хочу с тобой поговорить? (Подождите ответа и не дайте себя провести.)

- __________(имя жертвы) попал в очень неприятную ситуацию. Тебе что-то известно об этом? (Если Вы замечаете у агрессора некоторые проявления неуверенности, используйте эти состояния: настаивайте на своем, действуйте решительно и целенаправленно.)

- Переходите к следующей странице опросника.

Теперь настало время конфронтации: Мне известно, что ты участвовал в этом. Ты … (дата, время) сделал следующее: 1. ____________________________ 2. _______________________________ (Не допускайте никаких дискуссий!Не принимайте никаких оправданий!)

– Все это выглядит ужасно. И, ты знаешь, это вовсе не безобидная вещь, это – БУЛЛИНГ! Буллинг – это умышленное покушение на душевное здоровье человека! В нашей школе это недопустимо! Что ты можешь сделать для того, чтобы прекратить буллингпротив ……. (имя жертвы)? (Апеллировать к его ответственности, добиться уступки и закрепить результат).

– Что ты можешь сделать, если заметишь, что другие занимаются буллингом? (Записать ответ и сообщить буллеру о том, что Вы хотите видеть его в качестве партнера в борьбе против буллинга.)

- На протяжении ___________________ мы будем наблюдать за тобой. ( указать промежуток времени )

- После этого с тобой (и с другими буллерами) снова будет проведена беседа. Ты согласен?

- Никто из вызываемых участников буллинга не должен рассказывать в классе, о чем с ним беседовали.

Эффективные методы противодействия буллингу в школе

Методика «Без обвинений»

- На первом этапе осуществляется подготовка. Первый разговор с жертвой и ее родителями. Информирование о ситуации и подготовка других учителей.

- Первый разговор с жертвой заключается в объяснении цели такой беседы (выявить, что произошло и оказать поддержку). Важно серьезно отнестись к состоянию жертвы, снизить уровень ее страха и тревоги. Не следует встречаться с группой помощников без согласия жертвы!

Вопросы интервью:

- Сколько времени уже длится эта ситуация?

- Что тебе пришлось пережить? В какой форме осуществлялись притеснения? Что конкретно происходило? Что тебя больше всего задевало / ранило?

- Кто в этом участвовал?

- Как эти нападки повлияли на тебя? Что ты ощущал?

- Какой была твоя жизнь в это время?

- Пытался ли ты что-то против этого предпринять? Что и когда?

- Как обстояли дела с аппетитом, сном, сновидениями, здоровьем и т.д.?

- Оцени степень своего отчаяния (чувства безнадежности ситуации, своей беспомощности): [0 - 5 - 10]

- Какова степень твоей уверенности в себе/веры в лучшее: [0 -5 -10]?

- Думал ли ты о том, что больше не можешь это выдерживать?

- Какие мысли у тебя были о том, что ты мог бы в этой ситуации сделать?

- Чего бы ты хотел (твое желание)?

- По каким признакам ты мог бы определить, что тебе стало лучше?

- Что должно было бы произойти, чтобы в школе, в гардеробе, в классе, на переменах, по дороге в школу тебе стало лучше?

- Как ты думаешь, что ты сам мог бы сделать, чтобы изменить свою ситуацию к лучшему?

- Есть ли еще что-то важное, о чем ты хотел бы сказать?

Эффективные методы противодействия буллингу в школе

Методика «Без обвинений»

- Разговоры с остальными участниками проекта проводятся по тем же вопросам.

- Педагог, кроме того, обязательно должен поговорить с родителями жертвы. В этом разговоре важно понять позицию родителей. Обязательно войти в доверительные отношения с ними и получить разрешение на проведение методики. Им нужно рассказать о методе «Без обвинений» и его возможностях.

- Второй этап предполагает проведение процедуры урегулирования конфликта . Происходит встреча с группой помощников. Группу помощников составляют участники буллинга, их друзья и некоторые одноклассники, не вовлеченные в ситуацию. Им объясняется суть проблемы. Даются рекомендации: никого не обвинять и не дискутировать по поводу прошлого, никого не наказывать, а вместе взять на себя ответственность за происходящее. Вместе подумать, что может сделать каждый человек из группы? Передать ответственность группе. Желательно, чтобы сами дети попытались совместно решить ситуацию. Далее происходит второй разговор с жертвой (через неделю). Следующие беседы с каждым из членов группы; затем, возможно, повторные беседы – индивидуальные или с группой.

Эффективные методы противодействия буллингу в школе

Методика «Без обвинений»

- Примерны вопросы участникам буллинга:

- – Как у тебя прошла эта неделя?

- Что тебе удалось сделать из того, что запланировал?

- Как ты думаешь, как себя сейчас чувствует … (имя жертвы)?

- Что ты можешь сказать о других помощниках из группы?

- Какие у тебя еще есть наблюдения касательно данной ситуации?

- Что можно было бы еще улучшить?

- Хочешь ли ты продолжать участие в этой акции и дальше?

- Если видно, что никаких позитивных изменений не произошло, через неделю снова провести индивидуальные беседы. Если заметны успехи, повторить встречи через шесть недель для подведения итогов и проведения заключительного праздника.

Эффективные методы противодействия буллингу в школе

Методика «Без обвинений»

- Заключительный этап – это праздник, рекомендуется устроить вручение диплома участникам данной ситуации, успешно справившихся с ней (примерно через 2 месяца), кроме жертвы. Такие документы в наше время все больше начинают ценить вузы. Для вуза важно, чтобы абитуриент был также социально активной личностью.

- Последующие действия – контролировать ситуацию, поддерживать контакт с жертвой и ее семьей, регулярно осведомляться о том, как развивается ситуация у обиженного ребенка.

- Таким образом, методика «Без обвинений» является разновидностью процедуры медиации. Основная работа педагога состоит в проведении регулярных бесед со всеми участниками ситуации. Главным объектом работы является жертва буллинга. Еще раз отметим, что поговорить с ней нужно в первую очередь и делать это нужно грамотно. Ни в коме случае не формировать группу поддержки без согласия жертвы. Она может подумать, что психолог или учитель заодно с буллерами и потеряет доверие.

- С.В. Кривцова. Азбука буллинга [Электронный ресурс: http://www.psychologia.edu.ru/azbuka-bullinga/pages/luchshie-metodiki.html ] (дата обращения: 10.01.2018)

Помощь ребенку, пережившему насилие

- 1. Дайте ребенку понять: вы всерьез относитесь к его переживаниям и вы знали других детей, которые тоже через это прошли («Я знаю одного смелого мальчика, с которым тоже такое случилось»).

- 2. Создайте атмосферу безопасности (обнимайте ребенка как можно чаще, разговаривайте с ним, принимайте участие в его играх).

- 3. Посмотрите вместе с ребенком «хорошие» фотографии – это позволит обратиться к приятным образам из прошлого, ослабит неприятные воспоминания.

- 4. Сводите разговоры о событии с описания деталей на чувства.

- 5. Помогите ребенку выстроить жизненную перспективу (конкретные цели на конкретные сроки).

- 6. Повторяйте, что чувствовать беспомощность, страх, гнев совершенно нормально.

- 7. Повышайте самооценку ребенка (чаще хвалите его за хорошие поступки).

- 8. Поощряйте игры ребенка с песком, водой, глиной (помогите ему вынести вовне свои переживания в виде образов).

- 9. Нельзя позволять ребенку стать тираном. Не исполняйте любые его желания из чувства жалости.

Информирование.

Психолого-педагогические методы работы с детьми группы риска

Оно заключается в расширении (трансформации, корректировке) информированности консультируемого (ребенка, родителя, педагога), повышении его психологической компетентности в области обсуждаемых тем с использованием примеров из обыденной жизни, обращения к литературным источникам, научным исследованиям, опыту других.

Метафора (метод аналогий).

Сущность данного метода заключается в использовании аналогий (сказок, притч, образов, случаев из жизни, символов, пословиц, поговорок) для демонстрации актуальной ситуации консультируемого. Метафора имеет косвенное влияние на стереотипы, установки, мнения людей, позволяет посмотреть на ситуацию со стороны. В связи с этим снижаются субъективная значимость и ложное ощущение уникальности проблемы. Помимо прочего метафора позволяет расслабиться, разрядить напряженную атмосферу беседы.

Установление логических взаимосвязей.

Психолог вместе с ребенком устанавливает последовательность возникших событий, выделяет роль субъективных факторов в возникновении событий жизни и их взаимосвязи. Этот способ позволяет расширить и уточнить понимание ситуации.

Психолого-педагогические методы работы с детьми группы риска

Проведение логического обоснования.

Такой метод способствует сортировке возможных способов решения актуальной жизненной проблемы для ребенка путем логического анализа. Он позволяет прогнозировать последствия и эффективность разнообразных путей решения.

Самораскрытие.

Конкретное пожелание.

Консультант косвенно побуждает ребенка «стать самим собой», делясь своим личным опытом, проявляя терпимое отношение к различным чувствам и высказываниям ребенка.

Пожелание может включать рекомендацию попробовать какой-либо определенный способ действия при решении значимой задачи. Ребенок оценивает ситуацию, адекватность предлагаемых способов, прогнозирует шаги для их реализации.

Психолого-педагогические методы работы с детьми группы риска

Парадоксальная инструкция.

Для того чтобы вызвать чувство протеста и активизировать ребенка, позволить ему лучше понять происходящее, можно предложить ему: «Продолжай делать то, что ты делаешь. Повтори свои действия (мысли, поступки) по крайней мере три раза...». !!! Конечно же, этот метод не относится к антивитальному, саморазрушающему поведению, включая суицидальные тенденции.

Убеждение.

Эмоциональное заражение.

Этот способ целесообразно применять на фоне уравновешенного эмоционального состояния ребенка. Применение его подразумевает хорошее развитие мышления (образного и абстрактного), устойчивости внимания. Психолог, применяя понятные для ребенка аргументы, помогает ему убедиться в понимании конкретных событий, мыслей, способов деятельности.

При формировании доверительных отношений психолог является для ребенка фигурой для эмоциональной идентификации. За этот счет он может откорректировать эмоциональное состояние ребенка, осознанно или невольно заражая его своим эмоциональным состоянием.

Психолого-педагогические методы работы с детьми группы риска

Помощь в ликвидации неконструктивных эмоций.

Применение этого способа особенно эффективно при острых эмоциональных состояниях, выражающихся в форме смеха, слез, истерик, выговаривания, активного действия (постучать, походить, побить подушку, нарисовать..., почертить, потопать ногами, написать...). Данный способ позволяет снять напряжение, вызванное негативной эмоцией. В этом случае психологу необходимо сохранить позицию внимательного наблюдателя, сочувствующего, понимающего, но не присоединяться к чувствам ребенка.

Релаксация.

Повышение энергии и силы.

Содействие ребенку в освоении и реализации способов расслабления, достижения внутреннего покоя и комфортного состояния. Оно может осуществляться в форме аутотренинговых и релаксационных упражнений, а также медитации.

Данный способ рекомендуется применять, если ребенок чувствует себя обессиленным, уставшим, демонстрирует отсутствие сил. Определенные двигательные упражнения, в форме перевоплощения, мысленного «подключения» к многочисленным источникам энергии (энергии стихий, космоса, природных одушевленных и одушевлённых объектов) позволяет повысить активность и работоспособность ребенка, получить прилив бодрости и жизненных сил.

Психолого-педагогические методы работы с детьми группы риска

Переоценка.

При наличии деструктивных чувств, мыслей переоценка позволяет выработать новый взгляд и соответственно отношение на ситуацию. Переоценка подразумевает выделение негативных переживаний, их определение, поиск положительного в данной ситуации, концентрацию на конструктивных моментах, и смена негативных явлений ситуации на положительное их восприятие с целью снятия негатива.

Домашнее задание. Реализация запланированных действий, о которых договариваются психолог и консультируемый в конце занятия-консультации, могут способствовать закреплению наметившиеся в ходе консультации изменений. Также выполнение домашнего задания помогает отследить результаты и опробовать новые способы деятельности в трудной ситуации.

Позитивный настрой.

Положительный настрой позволяет укрепить веру в возможности ребенка, дать ему ориентир и уверенность по разрешению возникшего затруднения. Помимо прочего он способствует концентрации сознательных и подсознательных сил для достижения высоких результатов в поставленной цели.

Внутренние переговоры.

Данный способ может применяться для устранения внутренних конфликтов. Он предполагает определение конфликтующих субличностей, их обозначение и осуществление диалога между ними. Психолог не может решать проблему вместо консультируемого, но он может помочь осознать затруднительную ситуацию и организовать внутренние переговоры, ориентированные на компромисс.

После обучения внутренним переговорам, с ребенком проводят специальные тренировки, когда он обучается подключать к переговорам субличностей своего Творца – мудрую, творческую силу, существующую в каждом человеке. Это способствует не только нахождению компромиссов, но и формированию новых оригинальных решений.

Психолого-педагогические методы работы с детьми группы риска

Ролевое проигрывание.

Этот способ предполагает моделирование различных реальных и идеальных ситуаций для отработки новых способов деятельности в актуальных ситуациях.

Анализ ситуаций.

В ходе консультирования можно проводить совместный анализ как реальных случаев из жизни, так и жизненных ситуаций других людей, включая литературные примеры. Данный способ вместе с информированием помогает повысить психологическую грамотность, а также развить навыки использования психологической информации при анализе ситуаций.

Психолого-педагогические методы работы с детьми группы риска

Целеполагание.

Имеет смысл заняться поиском новых жизненных целей и смыслов, когда ребенок (подросток) чувствует некоторую опустошенность, малоценность собственного существования, хочет изменить свою жизнь, но не знает, в каком направлении двигаться. Для целеустроения можно использовать как рациональные техники, так и способы творческого воображения.

Трансформация личной истории.

Такой способ предполагает целенаправленное погружение в собственную ситуацию (историю) для мысленного субъективного завершения незавершенных событий прошлой жизни, трансформации навязанных программ и сценариев. Это позволяет снять напряжение, возникающего в силу незаконченного действия.

Если нельзя изменить произошедшие события жизни, то можно поменять отношение к ним. В тех ситуациях, когда ребенок (подросток) переживает от мыслей, что он у него что-то не удалось (что-то не сказал, не сделал), можно предложить ему сделать это мысленно. Помимо воображаемого развития ситуации ее можно смоделировать в игре и доработать.

Целеполагание:

«Сосредоточенное мечтание».

- Составление образа (проекта) желаемого будущего:

- составить список всех желаний, без критики и ограничений, в течение определенного времени;

- придумать фильм о собственной жизни с уточнением ряда кадров из желаемого будущего;

- осуществить «путешествие» на машине времени в свое будущее или мысленное путешествие в «особенное место», где можно встретиться с мудрецом, поговорить с ним и услышать его наставления.

- Определение временного отрезка (сетки) для осуществления задуманного. Выделить как долговременную, так и кратковременную перспективы своего жизненного пути.

- Выбор наиболее значимых целей и ценностей , определение их важности с целью профилактики самосаботажа.

- Проверка сформулированных целей и ценностей на экологичность (безвредность для себя и других), позитивность, точность, достижимость, этичность.

- Составление списка ресурсов для получения желаемого (временных, психологических, материальных, социальных).

- Составление списка препятствий на пути к цели и вариантов их устранения.

- Формирование пошагового плана достижения цели, начиная с момента «здесь и сейчас».

Психолого-педагогические методы работы с детьми группы риска

Наполнение смыслом привычных жизненных событий.

Данный способ имеет большое значение для детей, которые воспринимают жизнь как скучную череду событий, когда все занятия им неинтересны. Консультант проводит работу по повышению значимости реальных событий, наполнению определенным смыслом осуществляющих действий (по аналогии с Томом Сойером, когда он смог превратить в интересную деятельность скучное занятие по окрашиванию забора).

Социальные пробы.

Оказание поддержки в поисках идентичности

Выполнение конкретных действий детьми как в специально запланированных ситуациях, так и в игровых процедурах способствует лучшему пониманию собственных возможностей. Такое прохождение формирует образное социальное закаливание и принятие новых форм и способов поведения.

Отмеченное направление воздействия вполне актуально для детей, которые ищущих ответ на вопрос: «Кто я?». Конкретные приемы, позволяющие найти ответ на этот вопрос, могут определяться на самоанализе, самопознании, осмыслении своих поступков, медитативном погружении в себя и т.д.

Содержание психологического консультирования детей группы риска

Назначение

Формирование оптимальной адаптации и самореализации за счет использования ресурсных возможностей личности с целью преодоления существующих затруднений.

Предмет

Внутренний психологический мир ребенка: психическое состояние, самоотношение, эмоционально-волевое регулирование, жизненные цели и ценности, актуальная ситуация жизнедеятельности и развития.

Условия

использования

Желание получать помощь в решении вопросов (затруднений), детерминированных психологическими причинами. Готовность ребенка принять ответственность за изменение себя ради улучшения своей жизненной ситуации.

Характер

Совместная деятельность консультанта и ребенка, ориентированная на достижение цели, поставленной в ходе затруднительной для консультируемого ситуации.

Цель

Решение приоритетных личностных, жизненных, социальных задач и трудностей ребенка путем преодоления психологических затруднений.

Проф-е задачи

Меры, планируемые для достижения выбранной цели конкретного консультирования, определяются поставленной целью, спецификой ситуации, индивидуальными особенностями и возможностями ребенка, а также уровнем и характером его отклонения, девиации поведения.

Содержание психологического консультирования детей группы риска

Результат

Изменения (улучшения) во внутреннем психологическом мире, произошедшие в результате психологического консультирования, которые способствуют адаптации и самореализации ребенка.

Частным результатом отдельной консультации могут являться повышение информационности о текущем явлении, осознание причин затруднений, устранение накопившегося напряжения, создание нового взгляда на себя и текущую ситуацию, нахождение и актуализация личностных ресурсов, повышение самооценки, самоуважения, получение новых способов поведения, вариантов самостоятельного решения трудных жизненных вопросов, устранение негативных установок и стратегий поведения, появление новых целей, ценностей и перспектив.

Задачи, решаемые в процессе консультирования

Основные

Решаемые задачи

этапы

Консультируемый (ребенок)

Подготовка

Консультант (психолог, педагог)

Установление контакта

Определение затруднения, попытки самостоятельного или с помощью других их решения.

Изучение ситуации

Доверие к специалисту.

Ориентация на взаимодействие (выявление личностной позиции, формирование внутренней идентичности, положительного настроя, переключение с других вопросов).

Намерение и решение обратиться к психологу.

Определение времени встречи, настройка, подготовка места.

Установление согласованной позиции.

Характеристика, анализ качественного состояния внешних и внутренних факторов трудной ситуации, структурирование, определение предмета психологической работы, выявление положительных основ для разрешения затруднения.

Осознание возможностей консультанта и особенностей предстоящей работы.

Распределение ролей (Ты...Я... Мы...).

Содействие ребенку в описании и анализе ситуации (активизация свободных высказываний, откровений, ответов на вопросы).

Сохранение доверительного диалога.

Выявление и анализ предмета работы.

Психологический анализ факторов, определяющих возникшее затруднение на основе изучения высказываний, эмоционального состояния, общей позиции, невербальных признаков, данных диагностики. Выделение позитивного основания для разрешения психологом возникшего затруднения.