Организация и содержание внеурочной деятельности и дополнительного образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Организация проектной и исследовательской деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в начальной школе

Bоldyrеvа Julia Аlеksаndrovnа учитель начальных классов

[email protected]

Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся" г.Троицка

Аннотация: В статье дано обоснование и описание педагогического опыта организации и руководства исследовательскими и проектными работами младших школьников. Данные формы организации обучения рассматриваются как наиболее эффективные для интеллектуального и творческого развития детей.

Цель: в ходе организации проектной деятельности научить детей с ограниченными возможностями здоровья определять интересующую их проблему, обозначать ее, ставить задачи, задавать вопросы по теме, находить всевозможные варианты накопления и обработки материала, строить умозаключения, проводить различные виды исследовательской деятельности, уметь обобщать, делать выводы, уметь защитить свою точку зрения, выступить перед аудиторией.

В современном мире кардинально поменялось отношение к образованию. До недавнего времени школа давала детям с ограниченными возможностями здоровья стандартные знания, теряя при этом творца и деятеля. Это приводило к ослаблению внутренней мотивации у учеников, творческие способности таких детей оставались не востребованы. Отсюда – нежелание детей учиться.

Современная школа внесла значительные изменения в структуру и содержание, цели и задачи образования, сместила акценты с основной задачи – вооружить учащегося знаниями – на другую – сформировать у учащегося общеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности.

Одним из наиболее главных направлений новейших педагогических технологий в современной школе является включение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность. На них ориентированы программы всех школьных предметов. Следовательно, каждый ученик с ограниченными возможностями здоровья должен быть обучен такому виду деятельности. И это не случайно, ведь только в процессе самостоятельной правильной работы над созданием такого проекта наилучшим образом формируется умственная культура учеников.

В младшей школе формируется основа приёмов и анализа, и синтеза, и оценки результатов своей собственной деятельности. А проектно-исследовательская работа – главная задача для обучения учащихся.

Проектный метод ориентируется на самостоятельную деятельность учащихся. Это может быть как индивидуальная работа, так и групповая или парная, которую учащиеся выполняют за определенный промежуток времени. Существуют различные виды проектов, которые могут эффективно использоваться учителями начальных классов:

исследовательские проекты четко продуманы по структуре, которая совпадает на практике с реальной структурой научного исследования:тема проекта , актуальность; объект и предмет; проблема, методы, обсуждение результатов, выводы и рекомендации. Одна из распространенных форм данного вида деятельности - исследовательские проекты.

творческие проекты -проекты, которые предполагают максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов, не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности учащихся с ОВЗ – она только намечается и далее развивается с требованиями к форме и жанру конечного результата. Это могут быть альманахи, декламация своих стихов, исполнение песен, участие в инсценировках, выпуск газеты, съемки фильма и т.д.; такие проекты позволяют ребенку с ОВЗ

младшего школьного возраста проявить и развить свои способности;

приключенческо-игровые проекты для учащихся с ОВЗ требуют большой подготовительной работы, соответствуют возрасту и позволяют «примерять» маленьким ученикам на себя чей-то образ, познавать мир, помогают строить взаимоотношения в этом мире. Результаты приключенческо-игровых проектов чаще видны к моменту завершения действия;

практико-ориентированный проект - это проект с четко продуманной структурой. Представлен проект может быть в виде определенного сценария, обозначения функции младшего школьника и участия каждого из них в оформлении конечной цели. Для этого проводятся поэтапные обсуждения, которые позволяют координировать совместную деятельность учеников с ОВЗ.

В своей практической деятельности я активно использую: метод проектов, «мозговой штурм», метод погружения, методы сбора и метод обработки данных, проблемный и исследовательский методы. Особое внимание уделяю анализу справочных и литературных источников. Учащиеся с помощью учителя ставят эксперименты, проводят опытную работу, учатся анализировать и что не менее важно- оформлять результаты.

Специфика проектной деятельности заключается в формировании ключевых компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. Внеурочный проект, с точки зрения учителя — это дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования, а именно учить учиться.

| Проблема проекта | «Зачем?» (мы делаем проект) | Актуальность проблемы, мотивация |

| Цель проекта | «Что?» (для этого мы делаем) | целеполагание |

| Задачи проекта | «Как?» (мы это можем делать) | постановка задач |

| Методы и способы | «Что получится?» (как решение проблемы) | выбор способов и методов, планирование |

| Результат | «Почему?» (это важно для меня лично) | ожидаемый результат |

Маленьких учащихся с ОВЗ во внеурочную проектную деятельность включаю постепенно, начиная с первого класса. К выполнению таких видов проектов обязательно привлекаю родителей. Важно очень, чтобы родители помогали детям советом, в подборе информации, в проявлении заинтересованности.

Любая исследовательская работа (проект) состоит из нескольких этапов:

1. Выбор темы.

2. Постановка цели и задач.

• Определение цели исследования - значит ответить на вопрос о том, зачем мы его проводим.

• Задачи исследования уточняют цель. Задачи описывают основные шаги, а цель указывает общее направление движения,

3. Гипотеза исследовательской работы.

Гипотеза – предположение, которое доказано логически. Обычно гипотезы начинаются со слов «предположим», «допустим», «возможно».

4. Организация исследования.

5. Подготовка и защита работы.

Отчет о работе должен содержать следующие разделы:

• Во введении четко сформулируется цель исследования, которая отражается и в названии проекта, следует указать проблему, на решение которой направлено исследование, место, сроки и продолжительность его выполнения, состав исследовательской группы.

• Отчет о проведенных исследованиях: методика работы, описание объекта исследования, полученные результаты. Результаты систематизируются в соответствии с целью исследования и представлены в виде: таблиц, графиков, диаграмм, тезисов.

• На основании полученных результатов делаются выводы и прогноз.

• Программа действий: описать мероприятия, выполненные самими ребятами, и рекомендации – перечислить дела, которые дети выполняют по определенному плану, в том числе совместно с кем-то.

• Список использованной литературы.

В начальной школе почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется учителем и родителями, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает младших школьников работать в коллективе, ставить общие интересы выше своих. В 3-4 классах многие мои ученики уже знают, какой предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследования. Я могу и должна лишь «подтолкнуть» детей к правильному выбору, попросив ответить на следующие вопросы.

- Чем я хочу и могу заниматься в первую очередь?

- Чем я чаще всего занимаюсь в свободное от учебы время?

- Что мне больше всего интересно?

- О чём бы мне хотелось узнать как можно больше?

- По каким предметам в школе у меня самые лучшие отметки?

- Чем бы я мог гордиться в жизни?

Отвечая на эти вопросы, ребенок может получить совет учителя, какую тему исследования ему выбрать.

Тема исследовательской работы может быть:

• экспериментальной;

• изобретательской.

• фантастической (ребенок выдвигает какую-то фантастическую гипотезу);

Организация проектного исследования включает в себя этапы:

Подумать самостоятельно

• Что я об этом знаю?

• Какие мысли я могу высказать про это?

• Если мне уже что-то известно, какие выводы я могу сделать из этого?

Использовать Интернет - источники.

• Запиши то новое интересное и увлекательное, что ты узнал с помощью компьютера и Интернета.

Просмотреть книги по теме.

• Запиши ту важную и полезную информацию, которую узнал из книг, газет и журналов.

Просмотреть телевизионные передачи на интересующую тему.

• Запиши, что узнал из фильмов и телепередач необычного и нового.

Спросить у других людей.

• Запиши интересную информацию, полученную от других людей.

Понаблюдать.

• Записать интересующую ребенка информацию, полученную в результате наблюдений, удивительных фактов и парадоксов. Можно, по возможности. фотографировать результаты своих исследований.

После проведенного эксперимента учащиеся записывают план и результаты эксперимента.

Исследовательская и проектная деятельность приучает маленьких учеников читать книги, газеты, журналы. Это особенно важно в наше время, потому что дети с ОВЗ, в лучшем случае, читают только учебники. Они не хотят читать не только дополнительную литературу, которая необходима при изучении школьных предметов, но и увлекательные произведения художественной литературы. Дети увлечены компьютером, Интернет заменяет друзей, улицу и даже реальный мир.

Ребята могут вести себя по-разному: одни привлекают в свою работу над проектами родителей, другие с азартом ищут активно информацию для своих творческих исследований в школьной библиотеке, но есть и такие, которых приходится просить о помощи. "Помощник", чувствуя свою значимость, старается помочь учителю и с удовольствием вовлекается в исследовательскую работу.

На долю учителя выпадает трудная задача выбора проблем для исследовательских проектов. Моя задача правильно организовать и проконтролировать ход исследования ученика с овз; оказать помощь при затруднениях “маленького исследователя” в определении цели, объекта и предмета исследования; выявлении гипотезы; определении и правильности описания проблемы по выбранной теме; и самое главное - научить выделять проблему самостоятельно.

При работе над исследовательскими проектами, стараемся уделять большое внимание оригинальности композиции исследования, эмоциональности, убедительности, глубокому личностному осмыслению проблемы.

Использование элементов исследовательской деятельности позволяет педагогу не столько обучать детей с ОВЗ, сколько учить учиться, направлять их познавательную деятельность. С большим интересом мои ученики участвуют в самых разнообразных видах исследовательской работы. Проектный метод позволяет организовать творческую, исследовательскую и самостоятельную деятельность.

Тема работы продумывается очень четко. Я учу своих детей выстраивать материал таким образом, чтобы была соответствующая логическая последовательность. Познавательная деятельность спроектирована так, чтобы она отражала логику научно-познавательной деятельности.

Приведу примеры фрагментов исследовательского проекта «Шахматы по-новому», выполненного двумя учениками 4 класса

Государственного казенного общеобразовательного учреждения "Общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся" г.Троицка

«Введение. Мы учимся в школе-интернате для слабовидящих детей, где учатся дети не только с ослабленным зрением, но и совсем слепые дети. На переменах нам нравится играть в замечательную игру – шахматы, которая доставляет нам много радости, удовольствия, а самое главное развивает наш ум.

Но есть одна причина, по которой эта увлекательная игра не всегда доставляла нам удовольствие. Иногда слепые дети, проходящие мимо нас, нечаянно задевали парту, на которой стояли шахматы, и все фигуры падали. Мы очень злились. И тогда учитель сказала нам, что во всем виновато неустойчивое равновесие.

Что такое равновесие? Каким оно бывает? И как сделать такие шахматы, чтобы они находились в состоянии равновесия и не падали? Попытка найти ответ на возникшие вопросы и подтолкнула нас совершить ряд исследований. В этом и заключается цель нашей исследовательской работы.

Мы поставили перед собой ряд задач:

1.Познакомиться и проанализировать литературу, посвященную равновесию предметов.

2. Рассмотреть, какие виды равновесия существуют.

3. В ходе проведения опытов выяснить, что является причиной равновесия предметов.

4. Подобрать материал для изготовления своих шахматных фигур.

5. Апробировать изготовленные изделия в игре.

Методы: наблюдение, опыты, анализ материалов, моделирование и конструирование.

Наша работа носит прикладной характер исследования.

Гипотеза предположим, что изготовленные нами шахматные фигуры, будут находиться в состоянии равновесия и не опрокидываться при толчках, и будут удобны в использовании.

Практическая значимость: созданный нами комплект не падающих шахмат поможет мне и моим одноклассникам с пользой проводить время на переменах и после уроков».

В первой главе дети изучили литературу по проблеме и обнаружили, что у каждого предмета есть центр тяжести, который проходит через центр основания предмета. В этом и заключается секрет, что предметы не падают. Так же учащиеся узнали, что в итальянском городе Пиза есть очень интересная падающая башня. Вершина башни отклонена от основания на 4 с половиной метра. И все-таки она не падает, так как центр тяжести проходит внутри её основания. Проводя ряд опытов, дети доказали, что в физике различают 3 вида равновесия. (Рисунки 1,2,3)

рис.1 рис.2 рис.3

Во второй главе дети доказывали с помощью ряда опытов, что чем ниже центр тяжести предмета, тем он будет устойчивее.

Приведу пример одного опыта, проведенного учеником:

«Я взял круглую жестяную баночку от леденцов и сделал из нее красивую игрушку, основанную на равновесии. Ее устройство ясно из рисунка. (Рисунок4). В центрах дна и крышки мы с папой пробили гвоздем по отверстию. Из толстой проволоки мы согнули ось с коленом посредине, и к этому колену прикрепили свинцовый грузик. Закрыли банку, вдев концы оси в отверстия дна и крышки.

Я нарисовал на бумаге клоуна, наклеил его на картон. Ноги прикрепил к концам оси, выступающим из банки.

Если толкнуть банку, чтобы она покатилась, клоун будет сидеть «верхом на бочке» и весело раскланиваться! (Рисунок5)

Вывод: Таким образом, равновесие клоуна зависит от местоположения его центра тяжести. А в данном случае грузик ниже, чем клоун и поэтому не падает».

рис.4 рис.5

Дети проводили еще ряд опытов, доказывающих, что чем ниже центр тяжести предмета, тем он будет устойчивее, и центр тяжести всегда тянет вниз, и равновесие восстанавливается. (Рисунки 6,7,8)

рис.6 рис.7 рис.8

Затем учащиеся вернулись к проблеме падающих шахмат: «Как? И из чего можно сделать шахматные фигуры, чтобы они не падали? Ведь из проделанных нами опытов, мы узнали, что чем ниже центр тяжести, тем сложнее опрокинуть предмет. Как же сделать шахматные фигуры, чтобы центр тяжести был как можно ниже?»

И все-таки учащиеся нашли выход. Для этого они взяли:

Куриное яйцо.

Проделали два отверстия по краям яйца, предварительно вымыв яйцо с мылом.

Сделали яйцо пустым.

В одно из отверстий бросили несколько мелких дробинок и кусочки свечки. (Рисунки 9, 10)

5. Подогревали яйцо над огнём, чтобы свечка растопилась и склеила дробинки между собой. (Рисунок 11). И непослушное яйцо невозможно будет уложить. При любом толчке, яйцо будет оставаться на месте!

рис.9 рис.10 рис.11

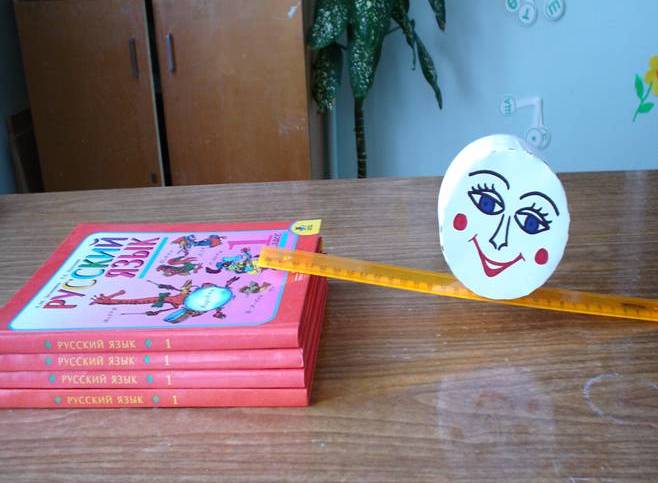

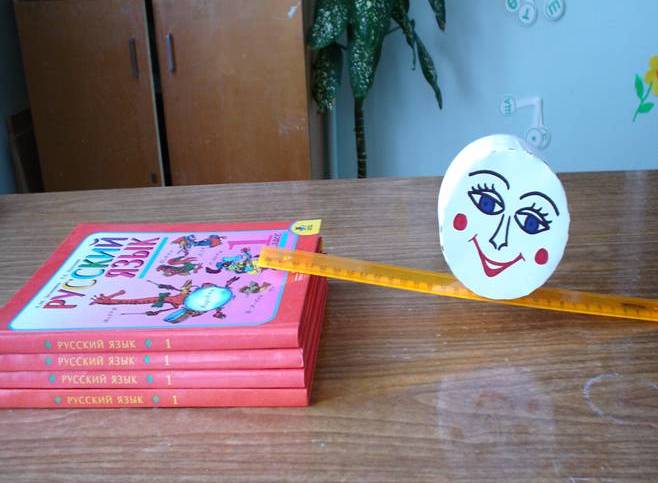

Из самоклеящейся бумаги учащиеся сделали одежду для шахматных фигур. (Рисунки 12,13,14)

рис.12 рис.13 рис.14

Из пластиковой доски и бумаги дети изготовили шахматную доску. (Рисунок 15)

рис.15

В заключении дети написали свои выводы:

«Исследуя тему равновесия, мы пришли к выводу, что равновесие – это сила, которая обеспечивает устойчивость предмета. И чаще всего в жизни мы сталкиваемся с двумя видами равновесия: устойчивым и неустойчивым.

Проделывая все эти опыты, мы доказали, что равновесие предмета зависит от местоположения его центра тяжести. Чем он ниже, тем предмет устойчивей.

Мы сравнили разные материалы для изготовления шахмат и выбрали наиболее оптимальный вариант.

Мы сделали такие шахматы из скорлупок яиц, в которых центр тяжести находится в самом низу конструкции. И наши «непослушные яйца» стало невозможно уложить! Грузик внутри яйца тянет вниз и равновесие восстанавливается.

Шахматы – игра, доставляющая нам много радости. А игра в шахматы, которые невозможно уронить, потому что они находятся в состоянии равновесия, да и к тому же, сделанные своими руками, приносит огромное удовольствие».

По окончании работы - защита проекта. Она предусматривает коллективное обсуждение, экспертизу, оппонирование, результаты внешней оценки, выводы.

Приступая к этой работе, я ставила перед собой цель научить детей определять интересующую их проблему, обозначать ее, ставить задачи, задавать вопросы по теме, находить всевозможные варианты накопления и обработки материала, строить умозаключения, проводить различные виды исследовательской деятельности, уметь обобщать, делать выводы, уметь защитить свою точку зрения, выступить перед аудиторией. Прививая интерес к исследовательской деятельности у младших школьников, мы прокладываем дорогу к более масштабным исследованиям и открытиям в старших классах.

Литература

1. Бокарева Г., Кикоть Е. Исследовательская готовность как цель процесса развития учащихся // Alma-mater. - 2002. - № 6. -С. 52–54.

2. Головизнина Н. Л. Учебно-исследовательская деятельность как перспективное средство воспитания творческой личности // Дополнительное образование. -2002. - № 8. -С. 6–11.

3. Савенков А. И. Учебное исследование в начальной школе // Начальная школа. — 2000. — № 12. — С. 101–108.

4. Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. — М.: Логос, 1999. — 272 с.