Тема: Электромагнитные волны.

Цель - ввести новое понятие «Электромагнитная волна», рассказать об условиях ее возникновения и существования; провести сравнительный анализ механической волны и электромагнитной; ввести характеристики электромагнитной волны.

Электромагнитное поле как особый вид материи.

Под электромагнитным полем понимают вид материи, характеризующийся совокупностью взаимосвязанных и взаимообусловливающих друг друга электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле может существовать при отсутствии другого вида материи — вещества, характеризуется непрерывным распределением в пространстве (электромагнитная волна в вакууме) и может проявлять дискретную структуру (фотоны). В вакууме поле распространяется со скоростью света, полю присущи характерные для него электрические и магнитные свойства, доступные наблюдению.

Электромагнитное поле оказывает силовое воздействие на электрические заряды. Силовое воздействие положено в основу определения двух векторных величин, описывающих поле: напряженности электрического поля  и индукции магнитного поля

и индукции магнитного поля  . На заряд

. На заряд  движущийся со скоростью

движущийся со скоростью  в электрическом поле напряженности

в электрическом поле напряженности  и магнитном поле индукции

и магнитном поле индукции  , действует сила Лоренца

, действует сила Лоренца

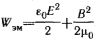

Электромагнитное поле обладает энергией, массой и количеством движения, т. е. такими же атрибутами, что и вещество. Энергия в единице объема, занятого полем в вакууме, равна сумме энергий электрической и магнитной компонент поля и равна  здесь

здесь  ,

,  — магнитная постоянная, Гн/м. Масса электромагнитного поля в единице объема равна частному от деления энергии поля Wэм на квадрат скорости распространения электромагнитной волны в вакууме, равной скорости света. Несмотря на малое значение массы поля по сравнению с массой вещества, наличие массы поля указывает на то, что процессы в поле являются процессами инерционными. Количество движения единицы объема электромагнитного поля определяется произведением массы единицы объема ноля на скорость распространения электромагнитной волны в вакууме.

— магнитная постоянная, Гн/м. Масса электромагнитного поля в единице объема равна частному от деления энергии поля Wэм на квадрат скорости распространения электромагнитной волны в вакууме, равной скорости света. Несмотря на малое значение массы поля по сравнению с массой вещества, наличие массы поля указывает на то, что процессы в поле являются процессами инерционными. Количество движения единицы объема электромагнитного поля определяется произведением массы единицы объема ноля на скорость распространения электромагнитной волны в вакууме.

Электрическое и магнитное поля могут быть изменяющимися и неизменными во времени. Неизменным в макроскопическом смысле электрическим полем является электростатическое поле, созданное совокупностью зарядов, неподвижных в пространстве и неизменных во времени. В этом случае существует электрическое поле, а магнитное отсутствует. При протекании постоянных токов по проводящим телам внутри и вне их существует электрическое и магнитное поля, не влияющие друг на друга, поэтому их можно рассматривать раздельно. В изменяющемся во времени поле электрическое и магнитное поля, как упоминалось, взаимосвязаны и обусловливают друг друга, поэтому их нельзя рассматривать раздельно.

Электромагнитные волны

Фундаментальные законы природы, к числу которых относятся и открытые Максвеллом законы электромагнетизма, замечательны тем, что они могут дать гораздо больше, чем заключено в тех фактах, на основе которых они получены.

Среди бесчисленных, очень интересных и важных следствий, вытекающих из максвелловских законов электромагнетизма, одно заслуживает особого внимания. Это вывод о том, что электромагнитное взаимодействие распространяется с конечной скоростью.

Согласно теории дальнодействия кулоновская сила, действующая на электрический заряд, сразу же изменится, если соседний заряд сдвинуть с места. Действие, по этой теории, передается мгновенно. С точки зрения этой гипотезы иначе и быть не может: ведь один заряд непосредственно через пустоту «чувствует» присутствие другого.

Согласно же представлению о близкодействии все происходит не только совершенно иначе, но и намного сложнее. Перемещение заряда меняет электрическое поле вблизи него. Это переменное электрическое поле порождает переменное магнитное поле в соседних областях пространства. Переменное же магнитное поле, в свою очередь, порождает переменное электрическое поле и т. д.

Перемещение заряда вызывает, таким образом, «возмущение» электромагнитного поля, которое, распространяясь, охватывает все большие и большие области окружающего пространства, изменяя то поле, которое существовало до смещения заряда. Наконец, это «возмущение» достигает другого заряда, что и приводит к изменению действующей на него силы. Но произойдет это не в тот момент времени, когда произошло смещение первого заряда. Процесс распространения электромагнитного возмущения, механизм которого был открыт Максвеллом, происходит с конечной, хотя и очень большой, скоростью. В этом и состоит фундаментальное свойство поля, которое не оставляет сомнений в его реальности.

Максвелл математически доказал, что скорость распространения этого процесса («возмущения» электромагнитного поля) равна скорости света в вакууме.

Представьте себе, что электрический заряд не просто сместился из одной точки в другую, а был приведен в быстрые колебания вдоль некоторой прямой. Заряд движется подобно телу, подвешенному на пружине, но только колебания его происходят со значительно большей частотой. Тогда электрическое поле в непосредственной близости от заряда начнет периодически изменяться. Период этих изменений, очевидно, будет равен периоду колебаний заряда. Переменное электрическое поле будет порождать периодически меняющееся магнитное поле, а оно, в свою очередь, вызовет появление переменного электрического поля уже на большем расстоянии от заряда и т. д.

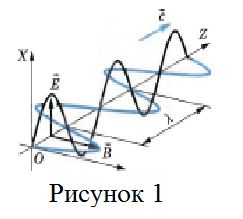

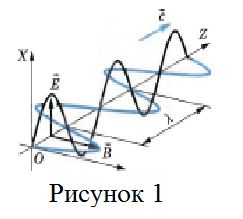

В окружающем заряд пространстве, захватывая все большие и большие области, возникает система взаимно перпендикулярных, периодически изменяющихся электрических и магнитных полей. На рисунке 1 изображен «мгновенный снимок» такой системы полей на большом расстоянии от колеблющегося заряда. На этом рисунке показаны векторы

В окружающем заряд пространстве, захватывая все большие и большие области, возникает система взаимно перпендикулярных, периодически изменяющихся электрических и магнитных полей. На рисунке 1 изображен «мгновенный снимок» такой системы полей на большом расстоянии от колеблющегося заряда. На этом рисунке показаны векторы  и

и  в различных точках пространства. Направление Z - одно из направлений распространения электромагнитных возмущений. Образуется так называемая электромагнитная волна, бегущая по всем направлениям от колеблющегося заряда.

в различных точках пространства. Направление Z - одно из направлений распространения электромагнитных возмущений. Образуется так называемая электромагнитная волна, бегущая по всем направлениям от колеблющегося заряда.

В каждой точке пространства электрические и магнитные поля меняются во времени периодически. Чем дальше расположена точка от заряда, тем позднее достигнут ее колебания векторов  и

и  . Следовательно, на разных расстояниях от заряда колебания каждого из этих векторов происходят с различными фазами.

. Следовательно, на разных расстояниях от заряда колебания каждого из этих векторов происходят с различными фазами.

Колебания векторов  и

и  в любой точке совпадают по фазе. Кратчайшее расстояние между двумя ближайшими точками, в которых колебания происходят в одинаковых фазах, есть длина волны λ. В данный момент времени векторы

в любой точке совпадают по фазе. Кратчайшее расстояние между двумя ближайшими точками, в которых колебания происходят в одинаковых фазах, есть длина волны λ. В данный момент времени векторы  и

и  меняются в пространстве по оси Z по закону синуса с периодом λ.

меняются в пространстве по оси Z по закону синуса с периодом λ.

Направления этих двух колеблющихся векторов - напряженности электрического поля и индукции магнитного поля - перпендикулярны направлению распространения волны. Электромагнитная волна является поперечной.

Таким образом, векторы  и

и  в электромагнитной волне перпендикулярны друг к другу и перпендикулярны направлению распространения волны. Если вращать буравчик с правой нарезкой от вектора

в электромагнитной волне перпендикулярны друг к другу и перпендикулярны направлению распространения волны. Если вращать буравчик с правой нарезкой от вектора  к вектору

к вектору  , то поступательное перемещение буравчика будет совпадать с направлением вектора скорости волны

, то поступательное перемещение буравчика будет совпадать с направлением вектора скорости волны  (рис. 1).

(рис. 1).

Электромагнитные волны излучаются колеблющимися зарядами. При этом существенно, что скорость движения таких зарядов меняется со временем, т. е. что они движутся с ускорением. Наличие ускорения у движущихся зарядов - главное условие излучения ими электромагнитных волн.

Электромагнитное поле излучается заметным образом не только при колебаниях заряда, но и при любом достаточно быстром изменении его скорости. Интенсивность излучаемой волны тем больше, чем больше ускорение, с которым движется заряд.

Наглядно это можно представить себе так. При движении заряженной частицы с постоянной скоростью созданные ею электрическое и магнитное поля, подобно развевающемуся шлейфу, сопровождают частицу. При ускорении частицы обнаруживается присущая электромагнитному полю инертность. Поле «отрывается» от частицы и начинает самостоятельное существование в форме электромагнитных волн. Энергия электромагнитного поля волны в любой фиксированный момент времени меняется периодически в пространстве, вместе с изменением векторов  и

и  . Бегущая волна несет с собой энергию, перемещающуюся со скоростью с вдоль направления распространения волны. В результате этого энергия, переносимая электромагнитной волной в любой точке пространства, меняется периодически со временем.

. Бегущая волна несет с собой энергию, перемещающуюся со скоростью с вдоль направления распространения волны. В результате этого энергия, переносимая электромагнитной волной в любой точке пространства, меняется периодически со временем.

Максвелл был глубоко убежден в реальности электромагнитных волн. Но он не дожил до их экспериментального обнаружения. Лишь через 10 лет после его смерти электромагнитные волны были экспериментально получены Г. Герцем.

Свойства электромагнитных волн:

Отражение электромагнитных волн: волны хорошо отражаются от металлического листа, причем угол падения равен углу отражения;

Поглощение волн: электромагнитные волны частично поглощаются при переходе через диэлектрик;

Преломление волн: электромагнитные волны меняют свое направление при переходе из воздуха в диэлектрик;

Интерференция волн: сложение волн от когерентных источников;

Дифракция волн: отгибание волнами препятствий.

Фронтом волны называется геометрическое место точек, до которых дошли возмущения в данный момент времени.

Поверхность равной фазы называется волновой поверхностью.

Плоской волной называется волна, у которой волновая поверхность - плоскость. Линия, перпендикулярная волновой поверхности, называется лучом.

Электромагнитная волна, как мы уже сказали, переносит энергию. Луч указывает направление, в котором волна переносит энергию. Тогда для плоской электромагнитной волны скорость, которой перпендикулярна поверхности площадью s, то можно ввести понятие плотность потока излучения.

Плотностью потока электромагнитного излучения называют отношение электромагнитной энергии  переносимой волной за время

переносимой волной за время  через перпендикулярную лучам поверхность площадью S, к произведению площади на время

через перпендикулярную лучам поверхность площадью S, к произведению площади на время .

.

И ногда ее называют интенсивностью волны. Плотностью потока электромагнитного излучения пропорциональна четвертой степени циклической частоты.

Источники излучения электромагнитных волн разнообразны, но самым простым является точечный источник.

Точечный источник излучения – это источник, размеры которого много меньше расстояния, на котором оценивается его действие, и он посылает электромагнитные волны по всем направлениям с одинаковой интенсивностью (например, звёзды).

Длина электромагнитных волн различна: от значений порядка 1013 м (низкочастотные колебания) до 10-10 м (γ-лучи).

Вибратор Герца. Открытый колебательный контур.

Для образования интенсивных электромагнитных волн необходимо создать электромагнитные колебания достаточно высокой частоты. Именно при этом условии напряженность электрического поля  и индукция магнитного поля

и индукция магнитного поля  будут меняться быстро.

будут меняться быстро.

Колебания высокой частоты, значительно превышающей частоту промышленного тока (50 Гц), можно получить с помощью колебательного контура. Циклическая частота колебаний:

будет тем больше, чем меньше индуктивность L и емкость С контура.

Однако большая частота электромагнитных колебаний еще не гарантирует интенсивного излучения электромагнитных волн. В обычном контуре почти все магнитное поле сосредоточено внутри катушки, а электрическое - внутри конденсатора. Вдали от контура электромагнитного поля практически нет. Такой контур очень слабо излучает электромагнитные волны.

Для получения электромагнитных волн Г. Герц использовал простое устройство, которое в его честь было названо вибратором Герца. Это устройство представляет собой открытый колебательный контур.

К открытому контуру можно перейти от закрытого, если постепенно раздвигать пластины конденсатора (рис. 2), уменьшая их площадь и одновременно уменьшая число витков в катушке. В конце концов получится просто прямой провод. Это и есть открытый колебательный контур. Емкость и индуктивность вибратора Герца малы. Потому соответствующая им частота колебаний весьма велика.

В открытом контуре заряды не сосредоточены на его концах, а распределены по всему проводнику. Ток в данный момент времени во всех сечениях проводника направлен в одну и ту же сторону, но сила тока неодинакова в различных сечениях проводника. На концах она равна нулю, а посредине достигает максимума. (Напомним, что в обычных цепях переменного тока сила тока во всех сечениях в данный момент времени одинакова.) Электромагнитное поле охватывает все пространство вблизи контура.

Для возбуждения колебаний в таком контуре во времена Герца поступали так. Провод разрезали посредине с таким расчетом, чтобы оставался небольшой воздушный промежуток, называемый искровым (рис. 7 .3). Обе части проводника заряжали до высокой разности потенциалов. Когда разность потенциалов превышала некоторое предельное значение, цепь замыкалась, и в открытом контуре возникали колебания.

Колебания в открытом контуре затухают по двум причинам: во-первых, вследствие наличия у контура активного сопротивления; во-вторых, из-за того, что вибратор излучает электромагнитные волны и теряет при этом энергию. После того как колебания прекращаются, оба проводника вновь заряжают от источника до наступления пробоя искрового промежутка, и все повторяется сначала.

В настоящее время для получения незатухающих колебаний в открытом колебательном контуре его связывают индуктивно с колебательным контуром генератора на транзисторе или генератора другого типа. Герц получал электромагнитные волны, возбуждая в вибраторе с помощью источника высокого напряжения серию импульсов быстропеременного тока. Колебания электрических зарядов в вибраторе создают электромагнитную волну. Только колебания в вибраторе совершает не одна заряженная частица, а огромное число электронов, движущихся согласованно. В электромагнитной волне векторы  и

и  перпендикулярны друг другу. В данном случае вектор

перпендикулярны друг другу. В данном случае вектор  лежит в плоскости, проходящей через вибратор, а вектор

лежит в плоскости, проходящей через вибратор, а вектор  перпендикулярен этой плоскости. Излучение волн происходит с максимальной интенсивностью в направлении, перпендикулярном оси вибратора. Вдоль этой оси излучения не происходит. Электромагнитные волны регистрировались Герцем с помощью приемного вибратора (резонатора), представляющего собой такое же устройство, как и излучающий вибратор. Под действием переменного электрического поля электромагнитной волны в приемном вибраторе возбуждаются колебания тока. Если собственная частота приемного вибратора совпадает с частотой электромагнитной волны, наблюдается резонанс. Колебания в резонаторе происходят с большей амплитудой при расположении его параллельно излучающему вибратору. Герц обнаружил эти колебания, наблюдая искорки в очень маленьком промежутке между проводниками приемного вибратора. Ученый не только получил электромагнитные волны, но и открыл, что они ведут себя подобно другим видам волн. В частности, он наблюдал отражение электромагнитных волн от металлического листа и сложение волн. При сложении волны, идущей от вибратора, с волной, отраженной от металлического листа, образуются максимумы и минимумы амплитуды колебаний - так называемая интерференционная картина. Если перемещать резонатор, можно найти положения максимумов и определить длину волны. В опытах Герца длина волны составляла несколько десятков сантиметров. Вычислив собственную частоту электромагнитных колебаний вибратора, Герц смог определить скорость электромагнитной волны по формуле: v=λv. Она оказалась приближенно равной скорости света: с = 300 000 км/с.

перпендикулярен этой плоскости. Излучение волн происходит с максимальной интенсивностью в направлении, перпендикулярном оси вибратора. Вдоль этой оси излучения не происходит. Электромагнитные волны регистрировались Герцем с помощью приемного вибратора (резонатора), представляющего собой такое же устройство, как и излучающий вибратор. Под действием переменного электрического поля электромагнитной волны в приемном вибраторе возбуждаются колебания тока. Если собственная частота приемного вибратора совпадает с частотой электромагнитной волны, наблюдается резонанс. Колебания в резонаторе происходят с большей амплитудой при расположении его параллельно излучающему вибратору. Герц обнаружил эти колебания, наблюдая искорки в очень маленьком промежутке между проводниками приемного вибратора. Ученый не только получил электромагнитные волны, но и открыл, что они ведут себя подобно другим видам волн. В частности, он наблюдал отражение электромагнитных волн от металлического листа и сложение волн. При сложении волны, идущей от вибратора, с волной, отраженной от металлического листа, образуются максимумы и минимумы амплитуды колебаний - так называемая интерференционная картина. Если перемещать резонатор, можно найти положения максимумов и определить длину волны. В опытах Герца длина волны составляла несколько десятков сантиметров. Вычислив собственную частоту электромагнитных колебаний вибратора, Герц смог определить скорость электромагнитной волны по формуле: v=λv. Она оказалась приближенно равной скорости света: с = 300 000 км/с.

Изобретение радио А.С.Поповым

Опыты Герца, описание которых появилось в 1888 г., заинтересовали физиков всего мира. Ученые стали искать пути усовершенствования излучателя и приемника электромагнитных волн. В России одним из первых изучением электромагнитных волн занялся преподаватель офицерских курсов в Кронштадте А. С. Попов. Начав с воспроизведения опытов Герца, он затем использовал более надежный и чувствительный способ регистрации электромагнитных волн. В качестве детали, непосредственно «чувствующей» электромагнитные волны, А. С. Попов применил когерер. Этот прибор представляет собой стеклянную трубку с двумя электродами. В трубке помещены мелкие металлические опилки. Принцип действия прибора основан на влиянии электрических разрядов на металлические порошки. В обычных условиях когерер обладает большим сопротивлением, так как опилки имеют плохой контакт друг с другом. Последовательно с когерером включаются электромагнитное реле и источник постоянного напряжения (рис. 5). Пришедшая электромагнитная волна создает в когерере переменный ток высокой частоты. Между опилками проскакивают мельчайшие искорки, в результате сопротивление когерера резко падает (в опытах А. С. Попова от 100 000 до 1000-500 Ом, т. е. в 100-200 раз). Сила тока в катушке электромагнитного реле возрастает, и оно включает звонок. Молоточек звонка, ударяя по когереру, встряхивает его и возвращает в исходное состояние. С последним встряхиванием когерера аппарат готов к приему новой волны. Схема приемника А. С. Попова приведена на рисунке 5, который был взят из его статьи в «Журнале Русского физико-химического общества». Чтобы повысить чувствительность аппарата, А. С. Попов один из выводов когерера заземлил, а другой присоединил к высоко поднятому куску проволоки, создав тем самым первую в мире приемную антенну для беспроволочной связи. Заземление превращает проводящую поверхность земли в часть открытого колебательного контура, что увеличивает дальность приема. Хотя современные радиоприемники очень мало напоминают приемник А. С. Попова, основные принципы их действия те же, что и в его приборе. Современный приемник также имеет антенну, в которой приходящая волна вызывает очень слабые электромагнитные колебания. Как и в приемнике А. С. Попова, энергия этих колебаний не используется непосредственно для приема. Слабые сигналы лишь управляют источниками энергии, питающими последующие цепи. Сейчас такое управление осуществляется с помощью полупроводниковых приборов. 7 мая 1895 г. на заседании Русского физико-химического общества в Петербурге А. С. Попов продемонстрировал действие своего прибора, явившегося, по сути дела, первым в мире радиоприемником. День 7 мая стал днем рождения радио. Ныне он ежегодно отмечается в нашей стране. А. С. Попов продолжал настойчиво совершенствовать приемную и передающую аппаратуру. Он ставил своей непосредственной задачей создать прибор для передачи сигналов на большие расстояния. Вначале радиосвязь была установлена на расстоянии 250 м. Неустанно работая над своим изобретением, А. С. Попов вскоре добился дальности связи более 600 м. Затем на маневрах Черноморского флота в 1899 г. ученый установил радиосвязь на расстоянии свыше 20 км, а в 1901 г. дальность радиосвязи была уже 150 км. Важную роль в этом сыграла новая конструкция передатчика. Искровой промежуток был размещен в колебательном контуре, индуктивно связанном с передающей антенной и настроенном с ней в резонанс. Существенно изменились и способы регистрации сигнала. Параллельно звонку был подключен телеграфный аппарат, позволивший вести автоматическую запись сигналов. В 1899 г. была обнаружена возможность приема сигналов с помощью телефона. В начале 1900 г. радиосвязь успешно использовали в ходе спасательных работ в Финском заливе. При участии А. С. Попова радиосвязь начали применять на флоте и в армии России. За границей усовершенствование подобных приборов проводилось фирмой, организованной итальянским инженером Г. Маркони. Опыты, поставленные в широком масштабе, позволили осуществить радиотелеграфную передачу через Атлантический океан.

Понятие о радиосвязи

Принципы радиосвязи заключаются в следующем. Переменный электрический ток высокой частоты, созданный в передающей антенне, вызывает в окружающем пространстве быстроменяющееся электромагнитное поле, которое распространяется в виде электромагнитной волны. Достигая приемной антенны, электромагнитная волна вызывает в ней переменный ток той же частоты, на которой работает передатчик. Важнейшим этапом в развитии радиосвязи было создание в 1913 г. генератора незатухающих электромагнитных колебаний. Кроме передачи телеграфных сигналов, состоящих из коротких и более продолжительных импульсов («точки» и «тире») электромагнитных волн, стала возможной надежная и высококачественная радиотелефонная связь - передача речи и музыки с помощью электромагнитных волн. При радиотелефонной связи колебания давления воздуха в звуковой волне превращаются с помощью микрофона в электрические колебания той же формы. Казалось бы, если эти колебания усилить и подать в антенну, то можно будет передавать на расстояние речь и музыку с помощью электромагнитных волн. Однако в действительности такой способ передачи неосуществим. Дело в том, что частота звуковых колебаний мала, а электромагнитные волны низкой (звуковой) частоты имеют малую интенсивность.

Модуляция. Для осуществления радиотелефонной связи необходимо использовать высокочастотные колебания, интенсивно излучаемые антенной. Незатухающие гармонические колебания высокой частоты вырабатывает генератор, например, генератор на транзисторе. Для передачи звука эти высокочастотные колебания изменяют, или, как говорят, модулируют, с помощью электрических колебаний низкой (звуковой) частоты. Можно, например, изменять со звуковой частотой амплитуду высокочастотных колебаний. Этот способ называют амплитудной модуляцией.

На рисунке 6 приведены три графика: а) график колебаний высокой частоты, которую называют несущей частотой; б) график колебаний звуковой частоты, т. е. модулирующих колебаний; в) график модулированных по амплитуде колебаний.

Без модуляции мы в лучшем случае можем контролировать лишь, работает станция или молчит. Без модуляции нет ни телеграфной, ни телефонной, ни телевизионной передачи.

Модуляция - медленный процесс. Это такие изменения в высокочастотной колебательной системе, при которых она успевает совершить очень много высокочастотных колебаний, прежде чем их амплитуда изменится заметным образом.

Детектирование. В приемнике из модулированных колебаний высокой частоты выделяются низкочастотные колебания. Такой процесс преобразования сигнала называют детектированием.

Полученный в результате детектирования сигнал соответствует тому звуковому сигналу, который действовал на микрофон передатчика. После усиления колебания низкой частоты могут быть превращены в звук.

Разбор тренировочного задания

1. Определить, на какой частоте работает передатчик, если длина излучаемых им волн равна 200 м.

Дано:

𝛌=200 м

с=3·108 м/с

𝞶 -?

Решение:

Частоту выражаем через длину волны и скорость.

Ответ:

2. Ёмкость конденсатора колебательного контура  Какова индуктивность катушки контура, если идет прием станции, работающей на длине волны 1000 метров?

Какова индуктивность катушки контура, если идет прием станции, работающей на длине волны 1000 метров?

Дано:

𝛌= 1000 м

с=3·108 м/с

L- ?

Решение:

Формула Томсона для периода колебаний:

Период колебаний выражаем через длину волны и скорость:

Ответ:

Применение электромагнитных волн

Телевидение

Радио

Мобильная связь

Спутниковая радиосвязь

Навигация

Локаторы

СВЧ – печи

Мониторы ПК, телевизоры и пр.

Ознакомиться с материалом

Ответить на вопросы в рабочую тетрадь (информацию брать из конспекта лекции) и прислать на почту фотоотчет:

Как ориентированы векторы  и

и  по отношению друг к другу в электромагнитной волне?

по отношению друг к другу в электромагнитной волне?

Как должна двигаться частица, чтобы она излучала электромагнитные волны?

Почему обычный (закрытый) колебательный контур нельзя использовать для изучения и регистрации электромагнитных волн?

Чему равна скорость распространения электромагнитных взаимодействий?

Передающий и приемный вибраторы расположены взаимно перпендикулярно. Возникнут ли колебания в приемном вибраторе?

Свойства электромагнитных волн:

Для чего нужна модуляция колебаний?

Что называют детектированием колебаний?

Блок – схема основных принципов радиосвязи?

Применение электромагнитных волн.

В окружающем заряд пространстве, захватывая все большие и большие области, возникает система взаимно перпендикулярных, периодически изменяющихся электрических и магнитных полей. На рисунке 1 изображен «мгновенный снимок» такой системы полей на большом расстоянии от колеблющегося заряда. На этом рисунке показаны векторы

В окружающем заряд пространстве, захватывая все большие и большие области, возникает система взаимно перпендикулярных, периодически изменяющихся электрических и магнитных полей. На рисунке 1 изображен «мгновенный снимок» такой системы полей на большом расстоянии от колеблющегося заряда. На этом рисунке показаны векторы  и

и  в различных точках пространства. Направление Z - одно из направлений распространения электромагнитных возмущений. Образуется так называемая электромагнитная волна, бегущая по всем направлениям от колеблющегося заряда.

в различных точках пространства. Направление Z - одно из направлений распространения электромагнитных возмущений. Образуется так называемая электромагнитная волна, бегущая по всем направлениям от колеблющегося заряда.  (рис. 1).

(рис. 1).