Педагог дополнительного образования: новые компетенции при реализации образовательных программ

Дополнительному образованию в системе российского образовательного сообщества в последние десятилетия уделяется достаточное внимание. Причиной этому служит ряд факторов: необходимость формирования у детей и подростков мотивации в выборе занятия по интересам и наличия качеств, связанных с мобильностью и возможностью смены деятельности, ранняя профессиональная направленность. Для работы с современным молодым поколением педагогам дополнительного образования необходимы компетенции нового формата.

Современное общество требует от системы образования воспитание целостной, вариативно мыслящей, творческой личности, способной принимать самостоятельные решения, обладающей коммуникативными навыками. Все эти качества воспитать и развить может педагог, который сам постоянно развивается, обладает профессиональной компетентностью и стремится к постоянному профессиональному развитию и личностному росту.

Основные профессиональные компетенции педагога определены профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», стандарт регламентирует деятельность педагога в дополнительном образовании для организации работы, направленной на формирование знаний, умений обучающихся в условиях творческой развивающей среды.

С 1 сентября 2022 года согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 2021 года №652 действует обновленный профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

Профессиональные стандарты – документы нового типа, системно представляющие актуальную информацию о требованиях трудовой деятельности.

Профессиональные стандарты в Российской Федерации разрабатываются в соответствии с п.1 Указа Президента РФ от 07.05. 2012 г.

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Координирует разработку профессиональных стандартов Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, и его основная цель – планомерно внедрять профессиональные стандарты во все области экономики. В системе образования увеличивается количество

профессиональных стандартов по мере их утверждения.

Трудовой кодекс Российской Федерации определяет, что квалификация работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника, а профессиональный стандарт - это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции.

Современный педагог должен обладать широким кругозором, быть компетентным в своей профессиональной области, мобильным и способным быстро реагировать в стремительно изменяющихся социально- экономических условиях современного общества. Ведь развитие и формирование ребенка во многом зависит от окружающих его значимых взрослых, их личностных качеств и ценностной направленности личности. Если ребёнок посещает учреждение дополнительного образования, то таким значимым взрослым для него становится педагог дополнительного образования. Поэтому учитывая вызовы современного мира, требования, предъявляемые профессиональными стандартами к знаниям и умениям, особое внимание следует уделить личности педагогов дополнительных образовательных учреждений.

Личность каждого человека наделена только ей присущим сочетанием психологических черт и особенностей, образующих ее индивидуальность, составляющих своеобразие человека, его отличие от других людей. Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характера, привычках, преобладающих интересах, в качествах познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения), в способностях, индивидуальном стиле деятельности и т.д.

Личность - это понятие, охватывающее психологическую и социальную активность человека в его неповторимой индивидуальности.

«Формирование индивидуально-личностных свойств происходит в процессе постижения конкретным человеком информации о себе и об окружающем мире посредством присущего ему индивидуального стиля, окрашивающего определенным образом его эмоциональные, мотивационные, когнитивные и коммуникативные характеристики».

Профессионально- психологический портрет специалист характеризуется наиболее развитыми профессионально-предметными, личностными (индивидуально- психологическими) характеристиками и коммуникативными (интерактивными) качествами в их совокупности по сравнению с педагогом любого другого уровня и формы обучения.

Педагогическая деятельность педагога дополнительного образовательного учреждения идентична общепедагогической по структуре,

но отличается специализированными способами деятельности и приемами выполнения, будучи творческой и многоаспектной.

Можно по-разному оценивать качество и эффективность профессиональной деятельности педагога дополнительного образовательного учреждения - все зависит от профессионализма конкретного человека, качеств его личности и других факторов. Соответствие склонностей и способностей специалиста предъявляемым к нему данной профессией требованиям - один из основных критериев правильного выбора профессии.

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» предлагает определенный набор профессионально важных качеств, умений и требований, следование которых приводит к высоким интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. При этом, именно работа с детьми, в силу специфики её сферы деятельности предъявляет высокие требования к личностным качествам педагога, его способности противостоять постоянно возникающим стрессовым ситуациям.

Для каждой из трудовых функций в стандарте подробно описаны трудовые действия и необходимые для их осуществления умения и знания.

В свете вышеизложенного становится очевидно, что требования стандарта ориентированы прежде всего на профессиональную компетентность педагога, как показателя его готовности к данному виду деятельности. «Профессиональная компетентность - это характеристика степени соответствия требованиям профессии; выраженная способность применять свои знания и навыки, способность к постоянному профессиональному росту и повышению квалификации, реализации себя в профессиональном труде».

Профессиональная компетентность педагога включает в себя и психолого-педагогическую компетентность трех составляющих его труда:

-личностное развитие педагога.

Таким образом, «психолого-педагогическая компетентность - это совокупность профессиональных, коммуникативных и личностных качеств педагога, позволяющих достигать качественных результатов в процессе обучения и воспитания обучающихся.

Профессиональная компетентность оценивается уровнем сформированности таких профессионально-педагогических умений как:

гностические - познавательные умения в области приобретения профессиональных и психолого-педагогических знаний, предусматривающих получение новой информации, выделение в ней главного, существенного, обобщение и систематизация собственного педагогического опыта, опыта новаторов и рационализаторов производства;

организационно-методические - умения реализации учебно- воспитательного процесса, формирования мотивации» обучения,

организации учебно-профессиональной деятельности обучающихся, формирования коллектива, организации самоуправления;

«конструктивные - умения разработки технологических процессов, учебной документации и технологических карт, тестов»;

проектировочные - умение применять сформированные компетенции, видеть перспективы собственного профессионального роста, динамику уровня профессиональной компетентности;

коммуникативные - умения строить общение с различными участниками образовательного процесса, регулировать процесс общения, организовывать обмен профессионально-значимой информацией или участвовать в нем;

Специальные умения педагога - узкопрофессиональные умения в рамках своего предмета (умения петь, танцевать, шить, вязать, мастерить игрушки и т.д.).

В формировании и развитии личности ребенка основополагающая роль принадлежит профессиональной компетентности педагога. Ведь, как сказал К.Д Ушинский, «только рядом с мастером может вырасти другой мастер, воспитать личность может только другая личность, лишь у мастера можно научиться мастерству».

Самостоятельное и/или управляемое на рациональном (осознанном) и/или интуитивном уровнях «нарастание» разнообразия стереотипов, социальных установок, знаний, умений, способов деятельности, необходимых для решения педагогических задач и ситуаций – профессиональный рост педагога.

Но в условиях стремительно меняющейся сфере образования, у современного педагога дополнительного образования в процессе актуализации компетенций возникают профессиональные дефициты, которые могут быть устранены системно, с учетом всех компонентов матрицы профессиональной готовности педагогов к осуществлению той или иной трудовой функции. Три основных компонента готовности - ценностный и технологический, их содержание наполняется с опорой на компетенции, предъявляемые профессиональным стандартом и выявленные индивидуальные дефициты. Для разных педагогов эффективными являются разные модели сопровождения, разные стили и форматы обучения. Они могут быть определены только с учетом особенностей педагогической практики конкретного образовательного учреждения, где и применяются в качестве инструмента для формирования индивидуальных маршрутов профессионального развития. Стимулирует и мотивирует педагогов методическая поддержка участия в инновационной деятельности, учет новых профессиональных достижений при прохождении процедуры аттестации, оценки критериев эффективности деятельности в рамках эффективного контракта и другие моральные и материальные поощрения. Можно отметить, что ключевую роль в успешности педагогов играет не столько конкретное обучение или наставничество, сколько статус

определённого педагога в социальном капитале учреждения, его социальные внутренние и внешние связи. Чем они плотнее и выше, тем успешнее, конкурентоспособнее педагог в своей профессиональной деятельности.

Скорость движения современного общества в соответствии с требованиями информатизации и глобального развития, новые профессии, появляющиеся на рынке труда, роботизация и усложнение производства, вызовы настоящего времени предъявляют высокие требования к профессионально-важным качествам педагогов дополнительного образования.

Вопросу развития профессиональных компетенций педагога дополнительного образования в условиях современного развития системы дополнительного образования детей посвящено много научно-методических статей, исследований.

Н.Н. Сабинина в ряду новых компетенций, которые требуется актуализировать или сформировать у современного педагога дополнительного образования, выделяет следующие:

коммуникативные компетенции, в частности необходимые для коммуникаций с сетевыми партнерами;

компетенции для реализации образования взрослых;

рискологические компетенции,

компетенции для реализации сетевого взаимодействия1.

В ракурсе реализации сетевого взаимодействия в профессиональном стандарте среди необходимых компетенций обозначены:

умение анализировать имеющееся ресурсное сопровождение различных образовательных программ,

умение находить заинтересованных лиц, партнеров для развития и организации форм взаимодействия с ними.

Сетевое взаимодействие в любом формате (реализации сетевого образовательного проекта или сетевой дополнительной общеобразовательной обще-развивающей программы) в настоящее время, чаще всего, реализуется педагогами дополнительного образования в рамках опытно- экспериментальной и/ или инновационной деятельности.

В условиях, когда коммуникативная компетентность заявлена как важная составляющая деятельности педагога, следует более детально рассмотреть ее составляющие и возможности применения в практической работе педагога дополнительного образования.

Исследователь Л.А. Петровская в состав коммуникативной компетентности включает как единый процесс знания, умения, которые позволяют осуществлять все этапы коммуникативного процесса.

Ю.Н. Емельянова рассматривает вопросы вербальной и невербальной коммуникации в рамках коммуникативной компетенции, отмечая необходимость развивать способности человека во взаимодействии с другими людьми, находящимися на разных жизненных этапах.

А.В. Мудрик заменяет понятие «коммуникативная компетентность» понятием «компетентность общения», в формате которого происходят коммуникативные процессы получения неких социальных установок.

Для Е.В. Руденского коммуникативная компетентность является единством внутренних личностных установок, которые необходимы человеку для определенных коммуникативных действий, определяемых когнитивными возможностями восприятия, оценки различных ситуаций, действия по правилам коммуникативного поведения и его коррекции.

Совместная работа педагога с сетевыми партнерами при проектировании сетевой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, решение организационных вопросов взаимодействия в рамках образовательного процесса вызывает затруднения у многих педагогов, особенно на начальном этапе. Во многом эти затруднения обусловлены недостаточным уровнем сформированности коммуникативных компетенций в междисциплинарном и/или межотраслевом профессиональном общении.

Формирование коммуникативных компетенций современного педагога дополнительного образования является актуальной задачей для системы методического сопровождения, системы управления кадровыми ресурсами в учреждении дополнительного образования.

Формирование рискологической компетентности связано с освоением новых трудовых функций, внедрение в деятельность педагога новых педагогических технологий является, по сути, инновационной деятельностью, соответственно, нельзя забывать о формировании рискологической компетентности педагога.

Педагогическая рискология является новым направлением в педагогической науке. Оно связано с поведенческим аспектом труда педагога, педагогическими рисками. Последние рассматриваются с позиций социального и психологического явлений.

Под рисками инновационной деятельности педагога понимается возможность появления последствий отрицательного характера в ходе проведения экспериментальной опытной работы, что может повлиять на личность обучающегося.

В инновационной деятельности избежать профессиональных рисков практически невозможно. Но выявить типичные ситуации их появления и обозначить меры по их предупреждению является допустимым действием педагога-новатора.

Структурными компонентами рискологической компетентности педагога дополнительного образования являются познавательные, поведенческие действия, каждое из которых должно получать оценку по определенной критериальной шкале мотивационного, когнитивного, деятельностного, инновационного характера.

В системе дополнительного образования детей чрезвычайно значимыми являются такие профессионально значимые психологические характеристики личности педагога дополнительного образования как направленность на успех ребенка, способность замечать в ребенке доброе, хорошее, готовность педагога реализовывать субъект-субъектные отношения. Отсюда, по мнению Л. Н. Буйловой, основными принципами взаимодействия педагога дополнительного образования и обучающегося являются:

поддерживать в ребенке достоинство и позитивного образа Я;

отмечать изменения в личностном росте посредством сравнения ребенка с самим собой;

«принимать и одобрять все продукты творческой деятельности ребенка независимо от содержания, формы, качества».

Одной из воспитательных функций педагога дополнительного образования, успешно реализующего гуманистические тенденции в работе с воспитанниками, по мнению А. К. Бруднова, является «сверхзадача дополнительного образования — пробуждение у ребенка интереса к самому себе, своему внутреннему миру и своим возможностям. И каждый должен сказать пусть маленькое, но свое слово, и тем обогатить этот мир». Педагог дополнительного образования выступает как наставник-умелец, который не только научит продуктивности в деятельности, но поможет ребенку в этом сложном мире неопределенности разобраться в себе, найти свой путь, возможно, и в профессиональном плане.

Одной из важнейших в современной ситуации современного дополнительного образования детей является готовность самого педагога к творчеству. Ведь творчество педагога определяет и творческий уровень развития ребенка.

Особенно важно выстраивать практику взаимодействия и сотрудничества с детским сообществом и каждым ребенком в отдельности. Лишь в совместной деятельности педагога дополнительного образования и

ребенка можно почувствовать ребенку и педагогу, что они — субъекты творчества.

Дополнительное образование детей сегодня — это особое ценностно- смысловое жизненное пространство, в котором живут и развиваются как дети, так и педагоги. Оно — пространство — по мнению А. Г. Асмолова

«Это школа взросления, школа вариативного развития, источник формирования идентичности личности».

В современной ситуации развития дополнительного образования важной является такая мотивация педагога, которая направлена на создание ресурсов для ребенка, чтобы он мог проявить активную позицию в образовательном процессе. То есть не только «проходить» программу, а и узнавать мир вокруг, вступать с ним в активный диалог и находить ответы, сомневаться и снова искать. Отсюда педагог должен обладать свободой от стереотипов и педагогических догм.

В современной образовательной среде все активнее говорят о развитии у обучающихся «навыков XXI века» через ресурсы дополнительного образования. Современные навыки распределяют на две группы: hard skills («твердые» навыки, связаны с конкретной профессией) и soft skills («мягкие» навыки) (Рисунок 1).

Все вышеперечисленные качества воспитать и развить может педагог, который сам постоянно развивается, обладает профессиональной компетентностью и стремится к постоянному профессиональному развитию и личностному росту.

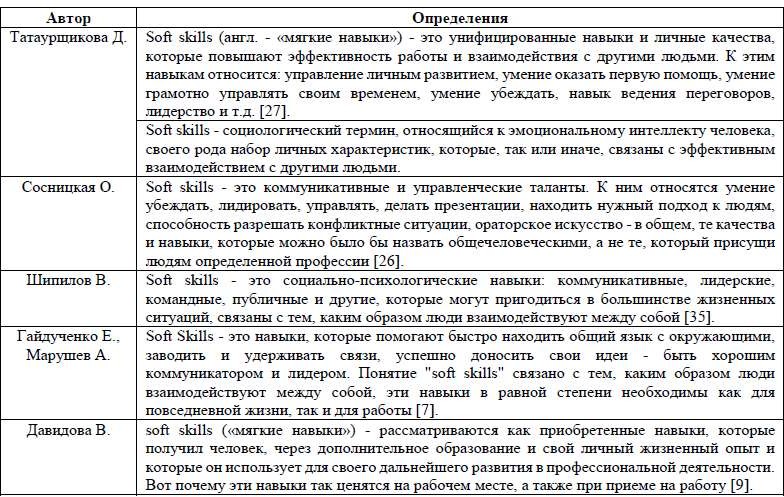

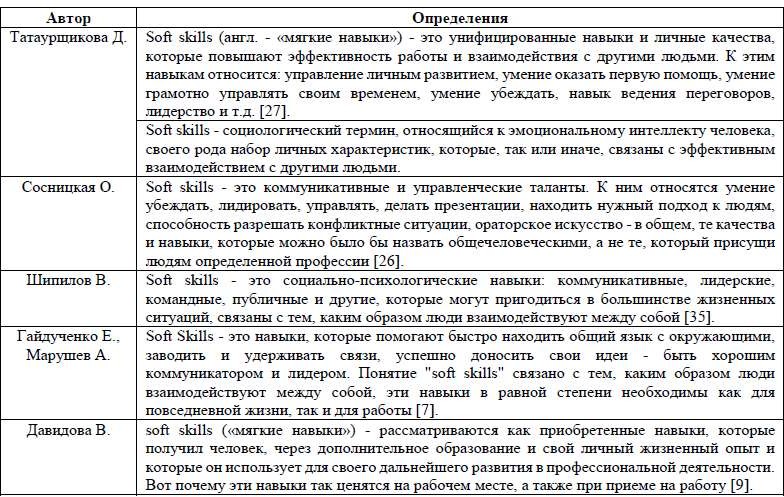

Исследованием проблем «мягких» и «твердых» навыков в разное время занимались Абашкина О., Баринова О.В., Гайдученко Е., Марушев А., Давидова В., Жадько Н.В., Чуркина М.А., Иванов Д., Канардов И., Клюковская И., Мирошниченко А.Н., Новиков А.М., Чошанов М.А., Чуланова О.Л., Павлова Е., Портланд Ю., Сосницкая О., Татаурщикова Д., Шипилов В. .

.

Все исследователи, так или иначе, распределяют навыки на две группы: hard skills («твердые» навыки) и soft skills («мягкие» навыки). В исследованиях очень часто можно наблюдать размытость понятия

«компетенции» и «навыки» применительно к soft skills и hard skills.

Компетенция - социально-трудовая характеристика, совокупность знаний, умений, навыков и профессионально-важных качеств, а также мотивационных характеристик работника, обладающих эмерджентностью, необходимых для успешного выполнения работы и соответствующих требованиям должности и стратегическим целям организации.2

Навыки soft skills важны как на работе, так и в жизни. Основная часть этих навыков используется для достижения поставленных целей. И чем выше человек поднимается по карьерной лестнице, тем социальные навыки в жизни играют наибольшую роль, а профессиональные навыки отходят на

второстепенный план, поэтому, как известно, 70% тренингов и различных курсов ориентируются на освоение навыков soft skills.

В профессиональной сфере успех человека на 85% зависит от мягких компетенций, и на 15% от жестких, поэтому частенько на собеседовании просят пройти тесты или задают вопросы, не имеющие практически ничего общего с профессиональными навыками, присущими определенной деятельности.

После названных компетенций следуют компетенция управления людьми, навыки координации и взаимодействия, эмоциональный интеллект, суждение и принятие решений, клиентоориентированность, умение вести переговоры и когнитивная гибкость. Все вышеперечисленные компетенции относятся к soft skills.

Согласно последним исследованиям, усиливается интерес работодателей к «мягким навыкам», что составляет 93%. Это можно объяснить изменением экономики и развитием информационных технологий.

Как было обозначено ранее, в науке на сегодняшний день нет определенной однозначной трактовки термина soft skills.

Оксфордский словарь определяет «мягкие навыки», как личные качества человека, которые делают возможным взаимодействовать с другими людьми более эффективно и гармонично.

Исследователи рассматривают и определяют понятие «soft skills» через призму своего восприятия и сферы научных интересов. Однако практически все определения частично взаимосвязаны, и некоторые из них тесно переплетаются друг с другом.

Контент-анализ дефиниции «Soft skills» (Ивонина А.И., Чуланова О.Л., Давлетшина Ю.М.)

Модели soft skills и их составляющие

Признаки работника, обладающего навыками soft skills (по Портланду Ю.)

Направления развития «Soft skills» (по Мамаевой С.)

Не сформированные навыки «soft skills» могут разрушить карьеру любого специалиста, который в совершенстве обладает профессиональными навыками. Как правило, технические навыки всегда ценятся и приветствуются, однако для повышения должности надо обладать «мягкими навыками».

Татаурщикова Д. в своем исследовании отмечает, что чем выше человек поднимается по карьерной лестнице, тем больше количества унифицированных, то есть мягких навыков, ему необходимо использовать. Достаточно прогнозируемым является экспертное мнение Лукьянова Ф., который отмечает, что «мягкие» навыки - это одно из определений эмоциональных компетенций (эмоционального интеллекта), без которых никогда не добиться успеха ни в жизни, ни в работе. «Soft skills» относятся в основном к жизненным навыкам3.

Таким образом, смело можно утверждать, что от уровня профессионально-педагогической культуры педагога, его способности к постоянному личностному и профессиональному росту зависит и качество образования молодого поколения, его подготовленность к жизни. Выполнение сложных функций образования в современных условиях, связанных с повышением качества образования и стимулированием личностного развития учащихся требует постоянного самообразования педагога.

1

.

.