Педсовет « Одарённые дети»

Выступления

1. Создание целостной системы с одарёнными детьми Зам.директора по УВР Картавцева Н.В.

2.Особенности личности одарённого ребёнка. Принципы и методы выявления одарённых детей. Рекомендации. Психолог Кадникова С.Ю.

3.Работа с одарёнными детьми в дополнительном образовании Зам.директора по ВР Михайлова Н.А.

4.Развитие творческих способностей уч-ся на уроках. Из опыта работы. Учитель русского языка и литературы 1 категории Головачёва Н.М., учитель начальных классов 1 категории Землякова Е.Н.

Выступление зам.директора по УВР Картавцевой Н.В.

Любому обществу нужны одарённые люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К большому сожалению, далеко не каждый человек способен развивать свои способности. Очень многое зависит и от семьи, и от школы. Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребёнка, задача же школы – поддержать ребёнка и развить его способности, подготовить почву для их реализации. Именно в школе должны закладываться основы развития думающей, самостоятельной, творческой личности. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются на школьной скамье. Каждый из учителей сталкивался с такими учениками, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им не интересна обычная работа на уроке, они читают дополнительно словари и энциклопедии, изучают специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки, техники, искусства, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска , помочь наиболее полно раскрыть свои способности.

Цель педсовета: оказать методическую помощь учителям, имеющим затруднения в деятельности с выявлением и развитием способностей одарённых детей.

Однако, прежде, чем говорить о работе с одаренными детьми, необходимо определиться о чем, собственно, мы будем вести речь. Терминология, используемая при характеристике познавательных возможностей учащихся, включает такие понятия как способности, талант, одаренность, гениальность.

Способностями называют индивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно заниматься определенной деятельностью.

Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень одаренности в какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной сфере.

Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием качественно новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей творчества.

Способный - блестяще копирует по готовому образцу, талантливый - создает новое, оригинальное, а гениальный – генерирует принципиально новые идеи, опрокидывающие общепринятые представления

Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет огромным множеством возможностей, хранящихся в нем в виде задатков. Известна мысль ученого Н.Дубинина о том, “что любой человек, сколько бы гениальным он ни был, в течение жизни использует не более одной миллиардной доли тех возможностей, которые представляет ему мозг”. Так, память человека способна вместить в себе 20 единиц информации, то есть примерно столько же информации, сколько содержится в миллионах томов Российской государственной библиотеки. Утверждают, что Александр Македонский знал в лицо всех солдат своего тридцатитысячного войска. Знаменитый шахматист А.А.Алехин мог играть вслепую одновременно на 40 досках.

Понятно, что подобные примеры исключительны в своем роде, но они дают наглядный пример того, какие возможности открываются перед человеком в случае максимального использования заложенных в нем природных данных.

Таланты рождаются не часто, а гениев вообще за всю историю человечества насчитывается не более 400. Массовая школа обычно сталкивается с проблемой раннего выявления и развития способностей ученика.

Поэтому, рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть мысль о работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, навыков, познавательных способностей.

Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного. Именно это имел в виду психолог и писатель Г.Томпсон, говоря: “Способности – объяснение вашего успеха”.

Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются одарёнными», «одарённые дети встречаются крайне редко». Потенциальная одаренность по отношению к разным видам деятельности присуща многим детям, тогда как актуальную одаренность демонстрирует незначительная часть детей.

Толковый словарь объясняет слово “одарённость” следующим образом: “То же, что талантливый…”. А уж талантливый - “…это человек, обладающий врождёнными качествами, особыми природными способностями”. Если вдуматься в это определение, то можно прийти к старой истине, что неталантливых, а, следовательно, не одарённых от природы людей не бывает. Когда в школах пытаются “создать банк одарённых детей”, то мы недолго сомневаясь, вносим в список имена самых сильных учеников, самых старательных, ответственных, тех, кто не подведёт на очередной олимпиаде или конференции. Вовсе не удивительно, что одарёнными у нас оказываются одни и те же ребята и по математике, и по литературе, по иностранному языку,… Но если признаться, то найти “одарённого” именно по своему предмету очень сложно.

Что такое одарённость в отношении, например, русского языка и литературы – способность к стихосложению, дар грамотно писать, знание всех правил, начитанность, особое врождённое стилистическое чутьё, которое случается всё реже и реже?

Встретить эти чудеса в нашей обычной школьной жизни можно, но, к сожалению, не так часто, как этого бы хотелось. Мы воспитываем поколение, которое утратило культуру чтения, может быть, оно приобрело нечто другое не менее важное, но и многое и потеряло…

Условия нашей современности, которые мы должны воспринимать как данность, вовсе не способствуют развитию перечисленных выше талантов. И всё же учитель, воспитатель должен верить, что каждый его подопечный одарён, но по-своему. И способности, и талант – это понятие индивидуальное.

Кому-то дан дар слова, кто-то явно имеет художественные способности, кто-то музыкален. Есть дети, способные к анализу, а есть - имеющие склонность к обобщению, есть прирождённые исследователи, которым часто интересен сам процесс исследования даже больше, чем его объект.

Иногда ученик принимает решение написать исследовательскую работу, не имея понятия, на какую тему он будет проводить изыскания. Некоторые даже советуются: “А по какому предмету мне написать…?” Конечно же, по тому, который интересен, где много проблем, ещё никем не разрешённых…

Само желание заниматься исследовательской деятельностью свидетельствует об одарённости. Ребята с увлечением осваивают простейшие способы научной деятельности: наблюдение, опрос, тестирование, обработка полученных данных, подведение итогов, планирование дальнейшей работы. Когда проблема есть, когда принято решение о том, что нужно делать, чтобы её решить, ребята действительно увлекаются.

Конечная задача учителя не в том, чтобы выявить, кто одарён больше, кто меньше, а предоставить возможность для развития разных по одарённости детей.

Творческое отношение к изучаемому предмету стимулирует проявление одарённости. Ребята радуются тому, что они имеют успех, и эти положительные эмоции подталкивают их к развитию своих, пусть и очень небольших, способностей.

Это очень важно для становления человеческой личности, ведь в процессе обучения ребята должны научиться вырабатывать потребность развивать свои природные данные, ценить самое маленькое зёрнышко таланта…

Естественно предположить, что выдающиеся люди получаются из “выдающихся” детей, которых следовало бы считать одарёнными. Но ни для кого не секрет, что большая часть людей, достигших определённых высот, обучалась в детстве не в “специальных”, “элитных” учебных заведениях, а в самых обыкновенных, массовых.

По мнению одного из выдающихся российских генетиков (В. П. Эфроимсона), высокая одаренность, гениальность - это всегда отклонение в строении мозга, в психическом развитии, такой тяжкий дар выпадает примерно одному из тысячи, развивается в нужной мере у одного из миллиона, а действительно гением становится один из десяти миллионов.

Талант – это дар божий, который надо постараться сохранить и приумножить. И в каждом человеке есть своя "изюминка", свое неповторимое "Я".

Как познает мир новорожденный? По улыбке мы можем судить о реакции ребенка на окружающий мир. Пока это только лопотание, пританцовывание, но в будущем это может перерасти в произведение искусств, которым будут восхищаться целые поколения. Мы не знаем , кем станет малыш, когда вырастит. От родителей, учителей, окружения зависит, какой талант в нем проснется. И равнодушие со стороны взрослых может оказаться губительным для будущих Менделеевых, Кулибиных и Пушкиных. Конечно же огромную роль может сыграть и неуверенность в своих силах. У каждого есть шанс в жизни заявить о себе. Надо только пытаться, рисковать и не сдаваться. В каждом человеке есть какой-нибудь талант, может быть он пока еще только "дремлет".

Психологическая структура одарённости совпадает с основными структурными элементами, характеризующими творчество и творческое развитие человека, а творческий потенциал является основой для развития одарённости. Творческий потенциал заложен в ребёнке с рождения и развивается по мере его взросления, но величина потенциала зависит от его индивидуальных особенностей. Наличие специальной одарённости не исключает общей, которая понимается как качественное своеобразие сочетаний различных способностей. В определении категорий одарённых детей учёные не имеют единого мнения. За основу предлагаем взять классификацию А.Н. Савенкова:

1. Дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта.

2. Дети с высоким уровнем творческих способностей.

3. Дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности (математика, шахматы, музыка и т.д.), эту категорию детей чаще всего называют талантливыми;

4. Дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одарённость)

Признаки одаренности ребёнка неоднозначны:

Так блестящая долговременная память, свойственная большинству одаренных детей может сочетаться со слабостью кратковременной памяти. Недостатки кратковременной памяти могут быть связаны с тем, что им требуется время, чтобы осмыслить, привести в систему, связать новое с уже имеющимся опытом, тогда как механическое запоминание происходит с трудом.

Часто одаренным легче уловить суть сложной абстрактной концепции на слух, чем справиться с буквенным анализом текста.

Одаренные дети с легкостью осваивают компьютер, но часто не могут научиться писать разборчиво. Ученик из профильного физико-математического класса пишет так, что читать его эссе по гуманитарным дисциплинам приходится на два раза, первый, чтобы разобрать, из каких именно слов состоит предложение, второй, чтобы понять идею. В силу специфичности почерка ученик работы не подписывает, они узнаваемы учителями.

Развитая речь и богатый словарный запас часто могут проявляться только в устной речи, тогда как письменная речь может быть скудной и отставать не только от устной, но даже и от письменной речи менее способных учеников. Как правило одаренные дети просят сдать зачет устно, даже в том случае, когда сдают огромные объемы. Им понятна суть вещей и не интересна формально поставленная в письменных вопросах задача.

Одаренные дети всегда любознательны, однако часто не могут заучить легкий, но неинтересный материал. Рутина не для них. Интересно сделать что-либо глубоко и осмысленно, сформулировать выводы, которые нужны другим людям и применимы на практике. Помимо рекомендованной литературы по программе такие дети как правило читают что-то еще, они с интересом читают информацию об одних и тех же событиях по разным источникам, часто противоречащим друг другу.

Способны к длительной интенсивной деятельности, но не способны к выполнению заданий, ограниченных по времени, иногда безнадежно неорганизованны. Обладая хорошими знаниями по предмету, плохо пишут тесты, ошибаясь в простейших вопросах.

Часто, обладая острым слухом, они имеют слабую слуховую память и (или) не умеют внимательно слушать, а обладая острым зрением, невнимательны к деталям. Такие дети часто восстанавливают незнание деталей по общей логике изучаемого процесса.

Они имеют блестящее чувство юмора, находчивы, умеют манипулировать людьми, поэтому часто находят изобретательные способы избегать тех областей, в которых не сильны. В таком случае можно перевести разговор на смежную тему, зацепившись за деталь или подробность.

Одаренные дети больше способны предвидеть последствия своих действий, чем их сверстники, они дают лучшие результаты на экзаменах и олимпиадах, потому что легко отделяют главное от второстепенного, материал в их памяти связан какими-нибудь лично-значимыми ассоциациями и выстроен по определенному принципу.

Для одаренных особенно важно совпадение стиля обучения и их познавательных особенностей. Развитие интеллекта и чувств у одаренных идет неравномерно, поэтому они стремятся использовать свои преимущества в интеллектуальной сфере для того, чтобы замаскировать эмоциональную незрелость. Но сдерживаемые и скрытые эмоции могут вылиться в слезах, страхах, с которыми не может справиться даже их могучий разум.

Выделены следующие виды одаренности:

В практической деятельности, в частности, можно выделить одаренность в ремеслах, спортивную и организационную.

В познавательной деятельности — интеллектуальную одаренность различных видов в зависимости от предметного содержания деятельности (одаренность в области естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных игр и др.).

В художественно-эстетической деятельности — хореографическую, сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную одаренность.

В коммуникативной деятельности — лидерскую одаренность.

И, наконец, в духовно-ценностной деятельности — одаренность, которая проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям.

Выявление одаренных детей – процесс достаточно трудный. Во-первых, потому, что в семье на разных этапах развития такие дети в большинстве случаев остаются не понятыми, а нередко реакция родителей на активные познавательные способности ребенка бывает негативной. Установка, характерная для бытового сознания – видеть своего ребенка таким, как все. Во-вторых, активные творческие способности сочетаются у детей с повышенной нервно-психической возбудимостью, которая проявляется в неусидчивости, нарушениях аппетита, сна, легко возникающих головных болях и т. д. Несвоевременная медико-психологическая коррекция этих проявлений приводит к развитию неврозов и ряда психосоматических заболеваний.

В-третьих, одаренные дети, попадая в школьные коллективы, где у большинства их сверстников средние способности, чувствуют явную или скрытую недоброжелательность и недоверие со стороны окружающих. В результате у одаренных детей формируется стремление не выделяться, не выглядеть “белой вороной” и их творческие возможности со временем нивелируют.

Основным подходом в поиске юных дарований следует признать комплекс мероприятий (медико-психологических, педагогических), направленных не только на детей, но и на родителей, и педагогов. Важно использовать разнообразные методики отбора детей и в дальнейшем непрерывно наблюдать за их успехами. На первом этапе выявления одаренных детей учитываются сведения о высоких успехах в какой-либо деятельности ребенка от родителей и педагогов. Могут быть использованы также результаты групповых тестирований, социологических опросных листов. Это позволит очертить круг детей для более углубленных индивидуальных исследований.

Втором этапе проводится индивидуальная оценка творческих возможностей и особенностей нервно-психического статуса ребенка психологом . В зависимости от результатов первого этапа ребенок обследуется набором психологических тестов в зависимости от предпочтительности того или иного варианта потенциальных возможностей. При предпочтительности развития интеллектуальной сферы ребенок отличается остротой мышления, любознательностью, охотно и легко учится, обнаруживает практическую смекалку. В этих случаях используются методики, направленные, прежде всего, на определение базовых когнитивных и речевых параметров у одаренных детей (например, методика Векслера, шкала интеллекта Станфорда-Бине, тест Слоссона и т. п.).

У детей, одаренных в сфере академических достижений, наиболее развиты, могут быть, отдельные склонности – к языку, и литературе, математике или естествознанию. Поэтому задача психолога не только определить уровень общего интеллектуального развития, но и оценить предпочтительную сторону мышления (Станфордский тест достижений).

Дети с творческим и продуктивным мышлением отличаются независимостью, неконформностью поведения, способностью продуцировать оригинальные идеи, находить нестандартные решения, изобретательностью. Их выявление предусматривает оценку, прежде всего, их творческих наклонностей (тест Торренса) и личностных характеристик (опросник Айзенка, Личко, тест Люшера и т. п.)

Дети с преимущественным преобладанием контактности, потребности в общении и лидерстве отличаются инициативностью, высокими организаторскими способностями, их обычно легко привлекать на главные роли в играх и занятиях, они уверенно чувствуют себя среди сверстников и взрослых. В этом случае помогут личностные методики и социометрия.

Если же у ребенка преобладают художественные способности, он с ранних лет проявляет склонность к рисованию или музыке. Психологическое тестирование здесь должно быть направлено на оценку степени эмоциональной устойчивости и уровня нейротизма, так как эти дети обычно отличаются высокой ранимостью и требуют индивидуального психологического подхода со стороны педагогов.

Одаренность в двигательной сфере проявляется высокой степенью психомоторных реакций, ловкостью, развитием двигательных навыков (бег, лазание, прыжки), физической силы. Диагностика в этой сфере проводится методиками определения зрительно-моторной координации.

Многие дети проявляют высокую степень одаренности не в одной какой-либо сфере, а в нескольких. На третьем этапе работы с одаренными детьми основная роль отводится педагогам, задача которых - сформировать и углубить их способности. Реализуются эти требования с помощью широкого спектра педагогических приемов и методов

Проведение целенаправленных наблюдений за учебой и внеурочной деятельностью учащихся для выявления детей, имеющих склонность и показывающих высокую результативность в различных областях деятельности, путем:

обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одаренности;

знакомство с приемами целенаправленного педагогического наблюдения;

выявление мнения родителей о склонностях, круге интересов, особенностях личностного развития их ребенка;

периодический сбор сведений среди учителей – предметников и классных руководителей о наличии одаренных учеников;

подбор материалов и проведение специальных тестов, позволяющих определить наличие одаренности;

длительное наблюдение за корреляцией между результативностью по итогам тестирования и успехами в реальной деятельности;

проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, позволяющих ребенку проявить свои способности.

Основная задача учителя состоит в том, чтобы помочь каждому обучающемуся ставить перед собой посильные задачи, отвечающие его интересам, и овладевать исследовательскими навыками, необходимыми для решения этих задач.

Содержание образования

В обучении одаренных применяются четыре основных подхода к разработке содержания уроков.

1) Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности определенной категории детей, отличающихся ускоренным темпом развития. Но он должен применяться с особой осторожностью и только в тех случаях, когда в силу особенностей индивидуального развития одаренного ребенка и отсутствия необходимых условий обучения применение других форм организации учебной деятельности не представляется возможным.

2) Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной конкретной области знания или области деятельности. При этом предполагается более глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей знания.

3) Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное содержание обучения с выходом за рамки изучения традиционных тем за счет установления связей с другими темами, проблемами или дисциплинами. Занятия планируются таким образом, чтобы у детей оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных занятий любимой деятельностью, соответствующей виду их одаренности.

4) Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного развития учащихся. Специфика обучения в этом случае состоит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания

Методы и средства обучения

Методы обучения как способы организации учебной деятельности учащихся являются важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития познавательных способностей и личностных качеств. Применительно к обучению интеллектуально одаренных учащихся, безусловно, ведущими и основными являются методы творческого характера – проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные – в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной активности и интересов одаренных учащихся. Они исключительно эффективны для развития творческого мышления и многих важных качеств личности (познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и способности к сотрудничеству и др.).

Обогащение обучения специально направлено на развитие творческого мышления.

Сюда входят занятия по решению проблем с применением таких известных техник как мозговой штурм, занятия ориентированные на использование метода проектов, осуществления исследовательской деятельности, развитие личностных характеристик.

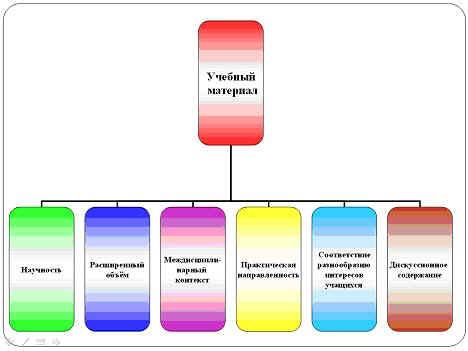

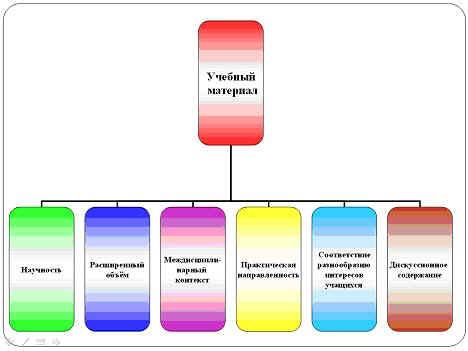

Учебный материал, применяемый педагогами школы в работе с одаренными детьми, соответствует следующим требованиям:

В работе с одаренными детьми нужно избегать 2-х крайностей:

возведение ребенка на пьедестал, подчеркивания его особых прав,

с другой стороны – публичного принижения достоинства или игнорирования интеллектуальных успехов во время борьбы со “звездностью”.

Ведь это в первую очередь дети, которые не обязательно имеют столь же высокую эмоциональную и социальную зрелость (плохо адаптируются, не имеют развитого самоконтроля, не всегда способны заниматься самостоятельно, нуждаются в индивидуальном обучении и помощи). Они могут иметь некоторое отставание в физическом развитии (плохая координация движений и корявый почерк), застенчивость, отсутствие внешнего интеллекта, блеска. Им присущи высокая мотивация к достижениям, стремление быть лучшими, сознательные усилия в учебе.

Учебный материал обучения для интеллектуально одаренных детей должны:

1) включать изучение широких (глобальных) тем и проблем, что позволяет учитывать интерес одаренных детей к универсальному и общему, их повышенное стремление к обобщению, теоретическую ориентацию и интерес к будущему;

2) использовать в обучении междисциплинарный подход на основе интеграции тем и проблем, относящихся к различным областям знания. Это позволит стимулировать стремление одаренных детей к расширению и углублению своих знаний, а также развивать их способности к соотнесению разнородных явлений и поиску решений на “стыке” разных типов знаний;

3) предполагать изучение проблем “открытого типа”, позволяющих учитывать склонность детей к исследовательскому типу поведения, проблемности обучения и т.д., а также формировать навыки и методы исследовательской работы;

4) в максимальной мере учитывать интересы одаренного ребенка и поощрять углубленное изучение тем, выбранных самим ребенком;

5) поддерживать и развивать самостоятельность в учении;

6) обеспечивать гибкость и вариативность учебного процесса с точки зрения содержания, форм и методов обучения, вплоть до возможности их корректировки самими детьми с учетом характера их меняющихся потребностей и специфики их индивидуальных способов деятельности;

7) предусматривать наличие и свободное использование разнообразных источников и способов получения информации (в том числе через компьютерные сети);

8) обучать детей оценивать результаты своей работы с помощью содержательных критериев, формировать у них навыки публичного обсуждения и отстаивания своих идей и результатов художественного творчества;

10) способствовать развитию самопознания, а также пониманию индивидуальных особенностей других людей;

11) включать элементы индивидуализированной психологической поддержки и помощи с учетом индивидуального своеобразия личности каждого одаренного ребенка.

Хочется закончить педагогический совет следующими словами: “К любому ребёнку следует относиться с надеждой и ожиданием...”

Заключение.

Будущее - гораздо ближе к нам, чем принято думать, оно - совсем рядом: плачет, смеется, ставит вопросы, заставляет страдать, радоваться, искать ответы. Это будущее – дети. Сегодня все в их судьбе как будто еще зависит от нас. Завтра положение изменится кардинально. Дети быстро взрослеют. Но жить самостоятельно и плодотворно они смогут, если сегодня мы поможем развиться их способностям и талантам. А талантлив по-своему каждый ребенок. Поиск и воспитание особо одаренных, талантливых детей – архиважный вопрос. Талантливые люди – главное богатство общества.

Весьма желательно, чтобы усилия школы, направленные на повышение творческого уровня учебного процесса, были поддержаны родителями. Все будущее страны связывают с интеллектуальным и физическим развитием подрастающего поколения. Не будет у России будущего, если нет настоящего у ее подрастающего поколения.

Заслушав и обсудив доклады и выступления учителей по указанным вопросам, педагогический совет отмечает, что коллектив имеет объективные предпосылки для организации целостной системы работы по данной проблеме, и принимает решение

Создать базу данных способностей и результатов деятельности одарённых детей;

Разработать систему диагностики по выявлению одарённых детей.

Развивать одаренность учащихся школы через оптимальное сочетание и совершенствование основного и дополнительного образования используя индивидуально-дифференцированный подход;

Повышение качества внеурочной работы по предметам

Продолжать внедрять в образовательное пространство школы альтернативный вариант оценивания обучающихся в форме “портфолио”;

Стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и создать условия для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном самовыражении;